Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

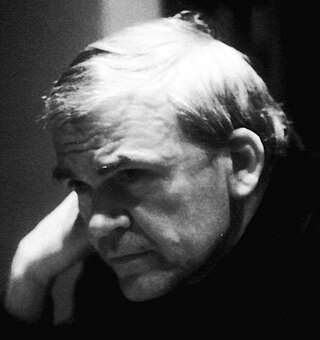

Milan Kundera

écrivain franco-tchèque De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Milan Kundera (/ˈmɪlan ˈkundɛra/[1] ⓘ), né le à Brno dans l'ancienne Tchécoslovaquie (Moravie) et mort le dans le 7e arrondissement de Paris, est un romancier, essayiste et dramaturge naturalisé français.

Remove ads

Exilé en France en 1975 après avoir été censuré et exclu du Parti communiste tchécoslovaque en 1970, il est déchu de sa nationalité, qui lui est restituée en 2019. Il obtient la nationalité française le , peu de temps après l'élection de François Mitterrand[2]. Milan Kundera écrit ses premiers livres en tchèque et utilise exclusivement le français à partir de 1993.

Il reçoit le prix Médicis étranger en 1973 pour La vie est ailleurs, le prix Jérusalem en 1985, le prix Aujourd'hui en 1993 pour Les Testaments trahis, le prix Herder en 2000, le grand prix de littérature de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre en 2001, le prix mondial Cino-Del-Duca en 2009 et le prix de la BnF en 2012[3]. Son nom est plusieurs fois cité sur les listes du prix Nobel de littérature[4]. Son œuvre est traduite dans plus de quarante langues[5],[6].

Remove ads

Biographie

Résumé

Contexte

Origines et formation

Né à Brno en Tchécoslovaquie (depuis 1993, en Tchéquie), Milan Kundera est issu d'une famille où l'art et la culture sont considérés comme importants. Son père, Ludvík Kundera (1891-1971), est un célèbre musicologue et pianiste, recteur de l'Académie Janáček de musique et des arts de la scène de Brno ; il apprend très tôt le piano à son fils[7].

La musique tient une place notable dans la vie et dans l'œuvre de Milan Kundera. Son cousin Ludvík Kundera (1920-2010), poète et dramaturge, est également connu.

Période stalinienne (1948-1956)

Après des études secondaires à Brno, Milan Kundera entame en 1948 des études de littérature et d'esthétique à la faculté des lettres de l'université Charles de Prague[7]. Il change d'orientation au bout de deux semestres et s'inscrit à l'académie du cinéma de Prague.

À cette époque, c'est un communiste convaincu. Il est inscrit dans la branche jeunesse du Parti communiste (PCT) depuis 1947[8] et accueille avec enthousiasme le coup de Prague en , qui voit le PCT prendre le pouvoir en Tchécoslovaquie avec le soutien de l'Union soviétique. « Vers 1948, moi aussi […] j’ai exalté la révolution », reconnait Kundera en 1981 dans Libération. « Le communisme m’a captivé autant que Igor Stravinsky, Pablo Picasso et le surréalisme », ajoute-t-il en 1984. Il convainc son père d'adhérer lui aussi au PCT[9].

En 1950, il commet un acte considéré comme délictueux et en est exclu. Cet épisode est évoqué dans La Plaisanterie (le personnage principal, Ludvik, est exclu pour avoir écrit sur une carte postale, en guise de plaisanterie : « Vive Trotsky ! », puis est envoyé faire son service militaire comme ouvrier mineur à Ostrava) et de façon à la fois directe et métaphorique dans Le Livre du rire et de l'oubli :3. « Les anges », p. 78-79 :

« Moi aussi j'ai dansé dans la ronde. C'était en 1948, les communistes venaient de triompher dans mon pays, et moi je tenais par la main d'autres étudiants communistes… Puis un jour, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas, j'ai été exclu du parti et j'ai dû sortir de la ronde. »

Il termine ses études en 1952, interrompues quelque temps à la suite d'« agissements contre le pouvoir ». Il donne à partir de 1953 des cours sur « l’histoire de la littérature mondiale », puis sur la « théorie du roman » à la faculté de cinéma.

En 1956, il est réintégré dans le parti, mais en est définitivement exclu en 1970 à la suite de ses prises de positions publiques à partir de 1967.

Affaire Dvořáček (1950 et 2008)

Cette période de la vie de Milan Kundera revient sur le devant de la scène médiatique, lorsque le magazine tchèque Respekt publie, en octobre 2008, un document sorti des archives d'un commissariat de police de Prague.

Ce document est un procès-verbal d'interrogatoire daté du [10] selon lequel Milan Kundera aurait dénoncé un de ses concitoyens, Miroslav Dvořáček, un jeune déserteur de l'armée tchécoslovaque passé à l'Ouest puis revenu à Prague, qui a par la suite été condamné à vingt-deux ans de prison dont il effectuera quatorze dans de dures conditions. Le document est retrouvé en 2008 dans l'Institut tchèque d'études des régimes totalitaires.

L'auteur nie catégoriquement les faits et se dit très choqué par de telles accusations[11]. Il reçoit le soutien de l'ancien président tchèque Václav Havel[12] et de l'historien tchèque Zdeněk Pešat (cs)[13].

Entre-temps, plusieurs écrivains à la notoriété internationale (Yasmina Reza[14], Juan Goytisolo, Philip Roth, Salman Rushdie ou Carlos Fuentes)[15], dont quatre prix Nobel de littérature (J.M. Coetzee, Gabriel García Márquez, Nadine Gordimer et Orhan Pamuk) s'associent pour défendre le romancier[16] et exprimer leur « indignation devant une telle campagne orchestrée de calomnie[17] ».

Bernard-Henri Lévy écrit : « Non, franchement, je vois mal l'auteur de Risibles amours, même dans une autre vie, même dans sa préhistoire, endosser ce rôle de mouchard. Et tout, dans cette affaire, pue d'ailleurs la manipulation grossière[18]. » L'analyse de cette séquence, du côté tchèque et du côté français, est publiée dans Revolver Revue[19].

Premières œuvres littéraires (1953-1957)

Son premier texte imprimé, en 1947, est un poème dédié « À la mémoire de Pavel Haas », son professeur de musique, assassiné à Auschwitz.

Son premier livre, L'Homme, ce vaste jardin (Člověk zahrada širá) en 1953, est un recueil de vingt-quatre poèmes lyriques dans lequel il essaie d'adopter une attitude critique face à la littérature dite de « réalisme socialiste », mais ne le fait qu'en se positionnant du point de vue marxiste.

En 1955, il publie Le Dernier Mai (Poslední máj), un livre de poésie consistant en un hommage à Julius Fučík, un héros de la résistance communiste contre l'occupation de l'Allemagne nazie en Tchécoslovaquie pendant la Seconde Guerre mondiale.

Suit en 1957, Monologues (Monology), un recueil de trente-six poèmes dans lequel Kundera rejette la propagande politique et accentue l'importance de l'authentique expérience humaine. C'est un livre de poésies d'amour (le sous-titre est Kniha o lásce : Le Livre sur l’amour), d'inspiration rationnelle et intellectuelle.

Années 1960 et Printemps de Prague

Dans la préface au roman de Josef Škvorecký, Miracle en Bohême[20], Kundera évoque assez longuement le Printemps de Prague (c'est-à-dire la période entre l'avènement d'Alexandre Dubček en janvier et l'invasion soviétique en ) en parallèle avec Mai 68. Il en fait remonter l'origine au scepticisme et à l'esprit critique tchèque, qui aboutissent à ce que, dès 1960, le régime est, dit-il, « une dictature en décomposition », situation très favorable à une intense création culturelle (Miloš Forman, Václav Havel, etc.).

Un moment important est le 4e Congrès de l'Union des écrivains tchécoslovaques[21] en . Les écrivains manifestent, pour la première fois publiquement, leur désaccord total avec la ligne politique des dirigeants du parti. Kundera participe activement à ce mouvement et y prononce un discours important[22].

En ce qui concerne le soulèvement de mai 1968 à Paris, il le considère comme radicalement différent du Printemps de Prague : celui-ci était un mouvement sceptique sur le plan politique, mais valorisant la culture traditionnelle à l'encontre de la culture soviétique ; celui-là était un mouvement révolutionnaire « lyrique » qui « mettait en cause ce qu'on appelle la culture européenne et ses valeurs traditionnelles ».

Dans cet esprit, il développe dans La Plaisanterie (1967) un thème majeur de ses écrits : il est impossible de comprendre et contrôler la réalité. C'est dans l'atmosphère de liberté du Printemps de Prague qu'il écrit Risibles amours (1968) ; ces deux œuvres sont vues comme des messagers de l'antitotalitarisme.

Risibles Amours (1968) est un recueil composé de plusieurs nouvelles qui parlent des relations intimes humaines et à travers cela du dysfonctionnement de la parole, thème qui apparaît dans toutes les œuvres matures de Kundera. Il analyse les thèmes de l'identité, de l'authenticité et du phénomène de l'illusion (comment les faits se changent de manière insaisissable en leur contraire). La plupart des histoires se déroulent dans la société tchèque du stalinisme tardif et témoignent de la réalité de cette époque.

Tchécoslovaquie soviétisée (1968-1975)

L'invasion soviétique de la Tchécoslovaquie en août 1968 met fin à cette période de liberté d'expression des médias et plonge le pays dans le néo-stalinisme. Cette atmosphère étouffante reste inchangée jusqu'à la chute du communisme en Tchécoslovaquie, en 1989.

Réhabilité au sein du parti communiste après la déstalinisation (en 1956), Kundera en est à nouveau exclu en 1970[23]. Il perd son poste d'enseignant à l'Institut des hautes études cinématographiques de Prague et ses livres sont retirés des librairies et des bibliothèques.

Il évoque cette période des « petits boulots » de nouveau dans Le Livre du rire et de l'oubli, indiquant notamment qu'il a gagné de l'argent en établissant des horoscopes[24] et qu'il a même pu en publier dans un magazine pour jeunes, sous pseudonyme.

Il met alors à profit ses compétences musicales pour, comme il l'écrit dans sa préface à une édition américaine de La Plaisanterie, jouer « avec un groupe de musiciens ambulants dans les tavernes d'une région minière »[8].

Malgré tout, il continue d'écrire. La vie est ailleurs est une forme de catharsis pour Kundera ; il se confronte à son passé de communiste, sa place en tant qu'artiste et il s'en libère. Ce livre est publié en France (1973), où il reçoit le prix Médicis étranger.

L'ambiance de La Valse aux adieux (1976), supposé être son dernier roman (le titre original était Épilogue), est influencée par le régime aride qui règne en Tchécoslovaquie après l'invasion soviétique. Pas question de politique dans ce livre. La situation dramatique qui règne en dehors du monde de la fiction n'apparaît dans le récit que de manière occasionnelle.

Période française (1975-2023)

En été 1975, avec sa femme Véra Hrabankova, il quitte en voiture la Tchécoslovaquie pour la France avec l'autorisation d'y séjourner pendant « 730 jours »[25]. Deux membres du jury du prix Médicis étranger, prix qu'il avait remporté en 1973, vont permettre son installation en France : la romancière Lucie Faure intervient auprès de son mari Edgar Faure, alors président de l'Assemblée nationale, pour lui obtenir un permis de séjour[25] et l'italianiste Dominique Fernandez, alors professeur à l'université de Rennes, lui trouve un travail d'enseignant[25]. Valéry Giscard d'Estaing fait pression pour qu'il obtienne un visa permanent[26]. Kundera s'installe alors dans la cité bretonne (il va résider au trentième[5],[25] et dernier étage d'une des deux tours des Horizons[27], gratte-ciel construit cinq ans auparavant en bordure du centre de Rennes, une ville qu'il jugera alors « vraiment moche »[27],[25]). Il enseigne, en tant que professeur invité, en littérature comparée à l'université Rennes-II[27],[25] jusqu'en 1979, année où il est élu à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Toujours en 1979, la nationalité tchécoslovaque lui est retirée ; deux ans plus tard, François Mitterrand lui octroie la nationalité française le [28], en même temps qu'à l'écrivain argentin Julio Cortazar.

L'ouverture des archives après la chute du régime communiste en Tchécoslovaquie montrera qu'il est resté sous surveillance de la StB, les services de renseignements tchécoslovaques, pendant son séjour en France[25] .

Boris Livitnof nous éclaire, dans son article Milan Kundera : la dérision et la pitié, sur la manière d'agir du gouvernement tchèque :

« Ce n'est pas l'écrivain qui tourne le dos à son pays. Mais c'est son pays qui met l'écrivain hors-la-loi, l'oblige à la clandestinité et le pousse au martyre. »

Paradoxalement, le fait qu'il soit interdit de publication dans son pays lui procure un sentiment de liberté. Pour la première fois de sa vie, il peut écrire librement, la censure n'existant plus. Sachant qu'il n'écrit que pour des traducteurs, son langage se trouve radicalement simplifié.

La langue française maîtrisée, Kundera se lance dans la correction des traductions de ses livres. Les éditions Gallimard indiquent qu'entre 1985 et 1987, les traductions des ouvrages La Plaisanterie, Risibles amours, La vie est ailleurs, La Valse aux adieux, Le Livre du rire et de l'oubli, L'Insoutenable Légèreté de l'être, ont été entièrement revues par l'auteur et, dès lors, ont la même valeur d'authenticité que le texte tchèque. Cette même mention est ensuite ajoutée pour L'Immortalité publié en 1990. Dans La Plaisanterie, note de l'auteur, il a expliqué l'importance et la raison qui l'ont poussé à réagir de cette manière.

Durant ses premières années en France, Milan Kundera soutenait qu'il avait dit tout ce qu'il avait à dire et qu'il n'écrirait plus de romans.

Le Livre du rire et de l'oubli, achevé en 1978, est publié en 1979. Ce qui différencie ce livre de ceux écrits précédemment, c'est l'angle de vue. Dans ce livre, Kundera réexamine son passé communiste et le dénonce à travers des thèmes comme l'oubli (à l'Est, les gens sont poussés à oublier par les autorités tandis qu'à l'Ouest, ils oublient de leur propre initiative) ou l'idéal de créer une société communiste mais cette fois d'un point de vue externe, « de l'Ouest ».

En 1978, Kundera s'installe à Paris. Il termine L'Insoutenable Légèreté de l'être en 1982 (publié en 1984), son roman le plus connu. Une adaptation au cinéma en fut tirée, réalisée par Philip Kaufman et Jean-Claude Carrière en 1988.

Dans L'Insoutenable Légèreté de l'être, l'auteur étudie le mythe nietzschéen de l'éternel retour. Il se concentre sur le fait que l'Homme ne vit qu'une fois, sa vie ne se répète pas et donc il ne peut corriger ses erreurs. Et puisque la vie est unique, l'homme préfère la vivre dans la légèreté, dans un manque absolu de responsabilités. De larges extraits du livre serviront d'illustration du mythe de l'éternel retour à Jacques Ellul dans La raison d'être : méditation sur l'Ecclésiaste publiée en 1987, où il se réfère également à La Plaisanterie. L'intérêt d'Ellul pour Kundera rejoint l'attention qu'il portait à l'évolution du marxisme en Tchécoslovaquie et au Printemps de Prague de 1968[29],[30].

Il introduit aussi sa définition du kitsch, c’est-à-dire ce qui nie les côtés laids de la vie et n'accepte pas la mort : « Le kitsch est la négation de la merde » (il s'agit en somme de toute idéologie : kitsch catholique, protestant, juif, communiste, fasciste, démocratique, féministe, européen, américain, national, international, etc.).

Il écrit notamment en 1981 la pièce en trois actes Jacques et son maître en hommage à Jacques le Fataliste et son maître de Denis Diderot.

En 1989, il intègre le comité de lecture des éditions Gallimard[31].

L'Immortalité est publié en 1990. Ce roman se présente comme une méditation sur le statut de l'écrit dans le monde moderne où domine l'image. Il dénonce la tendance contemporaine à rendre toute chose superficielle, facilement digérable. Kundera réagit face à cette attitude en construisant délibérément ses récits de manière qu'ils ne puissent être résumés facilement.

En 1993, Kundera termine son premier roman écrit en français, La Lenteur (publié en 1995). Il continue, ici, ce qu'il avait commencé avec L'Immortalité, une critique de la civilisation de l'ouest de l'Europe. Kundera compare la notion de lenteur, associée à la sensualité dans le passé mais aussi un acte qui favorise la mémoire, à l'obsession de vitesse du monde contemporain.

L'Identité (achevé en 1995, publié en 1998) est le deuxième roman que Kundera écrit directement en français. Tout comme La Lenteur, L'Identité est une œuvre de maturité. Ce roman est un roman d'amour. Il rend hommage à l'amour authentique, à sa valeur face au monde contemporain. Le seul qui puisse nous protéger d'un monde hostile et primitif.

L'Ignorance (publié d'abord en espagnol en 2000, en français en 2003) : à partir du deuxième livre, on parlait déjà d'un « cycle français » dans l'œuvre de Kundera, d'un « second cycle ». Cette fois c'est confirmé. Les trois romans partagent les mêmes éléments formels : moins de pages, un nombre réduit de personnages, néanmoins on retrouve l'écriture du « cycle » précédent. Ce roman parle du retour impossible (dans son pays d'origine). On retrouve une continuité dans les thèmes utilisés auparavant et ceux déployés dans ce livre. L'auteur examine inlassablement l'expérience humaine et ses paradoxes. Le malentendu amoureux en est le canon.

En , son Œuvre (au singulier), en deux volumes, entre au catalogue de la Bibliothèque de la Pléiade. Il rejoint ainsi la liste des très rares auteurs à être publiés de leur vivant dans la prestigieuse collection des éditions Gallimard[32]. Kundera n'a autorisé cette publication de ses œuvres complètes qu'à la condition qu'elle ne comporte aucune note, préface, commentaire, ni appareil critique.[réf. nécessaire] L'édition comporte cependant une préface, une note sur la présente édition, ainsi qu'une biographie de l'œuvre.

La Fête de l'insignifiance[33] (publié d'abord en italien en 2013, en français en 2014) : quatrième roman que Kundera écrit directement en français[33], considéré par l'éditeur Adelphi « comme une synthèse de tout son travail […] inspirée par notre époque qui est drôle parce qu'elle a perdu tout sens de l'humour »[34].

Milan Kundera a écrit aussi dans la revue littéraire L'Atelier du roman, dirigée par Lakis Proguidis.

À partir de 1985, Kundera n'accorde plus d'entretiens, mais accepte de répondre par écrit. Toute information à propos de sa vie privée est scrupuleusement contrôlée par lui. Sa biographie officielle dans les éditions françaises se résume à deux phrases :

« Milan Kundera est né en Tchécoslovaquie. En 1975, il s'installe en France. »

Le , l'ambassadeur de la République tchèque en France, au nom de son pays, lui restitue sa citoyenneté tchèque[35]. Le certificat qui officialise cette décision lui est remis par Petr Drulák (cs), le jour même, lors d'une cérémonie privée à son domicile[36].

Milan Kundera et son épouse séjournent, toujours dans la plus grande discrétion, quatre mois par an, au Touquet-Paris-Plage où le couple possède un appartement en front de mer. Ils fréquentent fréquemment l'auberge de la Grenouillère à La Madelaine-sous-Montreuil où, lors d'un déjeuner au début des années 1990, raconte Alexandre Gauthier, il oublie le manuscrit de La Lenteur que le restaurateur, Roland Gauthier, avait précieusement gardé. En 2013, Milan Kundera préface le premier livre d'Alexandre Gauthier. À partir de 2019, le couple ne viendra plus dans la région[37].

Mort

Milan Kundera meurt dans l'après-midi[38] du dans le 7e arrondissement de Paris, à l'âge de 94 ans[39], des suites d'une longue maladie[40],[41],[42]. Ses obsèques ont lieu dans la plus stricte intimité, suivies par sa crémation[43]. Ses cendres ont été remises à sa veuve, et au décès de cette dernière, en septembre 2024[44], vont être rapatriées à Brno[45].

Vera Kundera (Věra Kunderová), « l’autre moitié de Milan Kundera »[44], veuve de l'écrivain franco-tchèque Milan Kundera, est décédée le 14 septembre 2024. Elle « a été trouvée morte au Touquet, au matin du samedi 14 septembre »[44]. Vera Hrabankova avait rencontré Milan Kundera, en 1967, « dans l’effervescence joyeuse du “printemps de Prague” », rappelle la journaliste Florence Noiville pour le journal Le Monde[44].

Remove ads

Œuvre

Résumé

Contexte

Thèmes

L’œuvre de Milan Kundera accorde une place centrale à la question du hasard : « Tantôt énigme à déchiffrer, tantôt facteur responsable de rencontres ou d’accidents, il est autant un ressort narratif qu’un élément central de la démarche ludique de l’auteur[46]. »

Influences

Kundera a été influencé par ce que lui-même appelle le « grand roman d'Europe Centrale ». Dans ses essais, il aime ainsi à commenter les œuvres de Hermann Broch (Les Somnambules), Robert Musil (L'Homme sans qualités), Witold Gombrowicz (Ferdydurke) entre autres. De plus, il s'attache à l'histoire du roman et ses plus illustres représentants, dont François Rabelais (Gargantua), Miguel de Cervantes (Don Quichotte), Laurence Sterne (Tristram Shandy), Denis Diderot (Jacques le fataliste et son maître), Henry Fielding (Tom Jones), Gustave Flaubert (Madame Bovary), Léon Tolstoï (Anna Karénine), Franz Kafka (Le Procès), William Faulkner (Le Bruit et la Fureur) et James Joyce (Ulysse).

Kundera et son œuvre

Dans la « Note de l'auteur » pour l'édition tchèque de La Plaisanterie en 1990, Kundera analyse ses travaux en fonction de la question : que faut-il publier après vingt années d'interdiction ? Il classe ses écrits (antérieurs à 1990) en quatre catégories :

- écrits de jeunesse, immatures : compositions musicales, poésies, un essai sur Vladislav Vančura (Umění románu, « L'Art du roman »[47], sous-titré Cesta Vladislava Vančury za velkou epikou, « Le Chemin de Vladislav Vančura vers le grand épique ») publié en 1960, la pièce Le Propriétaire des clés ;

- écrits non réussis : la pièce Ptakovina (« La Sotie »), réhabilitée en 2008, et trois nouvelles de Risibles Amours ;

- écrits de circonstance : textes politico-culturels des années 1960, textes parus dans les médias français dans les années 1970, soit sur de grands romanciers, soit sur des auteurs de langue tchèque, ouvrages des années 1979 à 1983 sur la situation en Tchécoslovaquie, préfaces de livres d'auteurs de langue tchèque ;

- le reste : les romans, la pièce Jacques et son maître, les essais réunis dans L'Art du roman forment ce qu'il reconnaît à proprement parler comme son œuvre, ce qui mérite d'être réédité.

Réception de son œuvre

Tchéquie

En , le magazine tchèque Tyden pose cette question en couverture : « Qui est Milan Kundera ? » Il montre dans son dossier consacré à l'auteur, dont seuls quatre livres ont été publiés dans la jeune République tchèque, que le public comprend mal son refus de toute réédition de ses textes des années 1950[48].

En , à l’occasion de ses 80 ans, un colloque lui est consacré à Brno, sa ville natale, signe que les passions qui s'étaient déchaînées à la suite de l'affaire Dvořáček, révélée en 2008 par le magazine Respekt, se sont apaisées[49].

France

La publication de La Plaisanterie en 1968 est saluée au nom du courant libéral du Parti communiste (PCF) par Louis Aragon, qui rédige une préface : « Ce roman que je tiens pour une œuvre majeure[50]. »

Au début des années 1970, ayant écrit La Valse aux adieux, il pense qu'il n'écrira plus de romans. Le seul soutien qu'il a de l'étranger est celui de son éditeur français, Claude Gallimard, qui vient le voir de temps à autre, et d'amis français dont il reçoit les lettres. C'est leur insistance qui amène Kundera à accepter de venir vivre en France, qu'il considère comme son « second pays natal »[51].

Après son arrivée en France, Kundera procède à une révision de la traduction de ce roman, due à Marcel Aymonin, qu'il trouve un peu trop baroque (cf. supra). À partir de ce travail, qui concerne aussi d'autres romans, Kundera considère que le texte français révisé a une valeur égale à celle du texte tchèque (lui-aussi révisé à la même occasion). Il s'est senti particulièrement outragé en apprenant que des éditions (illégales) avaient eu lieu en Asie à partir de traductions américaines, considérant cette attitude comme un déni de sa relation avec la France[51].

Dans les années 1990, les livres qu'il écrit directement en français sont jugés décevants par certains critiques, qui les trouvent trop secs. Ce malentendu aboutit, en 2000, à ce que la traduction espagnole de L'Ignorance soit publiée avant le texte français, l'ouvrage pouvant arborer le bandeau : KUNDERA ¡ 1.a edición mundial ! (« KUNDERA 1re édition au monde ! »).

La reconnaissance de Kundera en France est, malgré tout, solennisée par la publication de son œuvre dans la Bibliothèque de la Pléiade.

Autres pays

Dans d'autres pays que la Tchéquie et la France, Kundera est considéré comme un écrivain majeur, notamment par :

- Fernando Arrabal, David Lodge, Russell Banks[52],

- Péter Esterházy, Taslima Nasreen, Richard Powers, Julián Ríos, Philip Roth, Adam Thirlwell[53],

- John Updike, Kenzaburō Ōe[54].

- En 1984, dans la ville de Sarajevo, a vu le jour le projet des Œuvres de Milan Kundera, en sept volumes, sous la direction de Mile Pešorda (hr).

Ouvrages

Romans et nouvelles

Écrits en tchèque (selon la date de publication en France)

- Žert, Prague, Československý spisovatel, 1967

- La Plaisanterie, Marcel Aymonin (trad.), préface de Louis Aragon, Gallimard, 1968

- La Plaisanterie, Milan Kundera et Claude Courtot (trad.), Gallimard, 1980.

- Směšné lásky, Prague, Ceskoslovensky spisovatel, 1963

- Risibles Amours, Gallimard, 1970 (recueil de nouvelles)

- Život je jinde

- La vie est ailleurs, Gallimard, 1973 (première édition mondiale en français[55])

- Valčík na rozloučenou

- La Valse aux adieux, Gallimard, 1976 (première édition mondiale en français[56])

- Kniha smíchu a zapomnění

- Le Livre du rire et de l'oubli, Gallimard, 1979 (première édition mondiale en français)

- Nesnesitelná lehkost bytí

- L'Insoutenable Légèreté de l'être, Gallimard, 1984

- Nesmrtelnost

- L'Immortalité, Gallimard, 1990

Écrits en français (selon la date de publication en France)

- La Lenteur, Gallimard, 1995

- L'Identité, Gallimard, 1998

- L'Ignorance, Gallimard, 2003 (première édition mondiale en espagnol dans la traduction de Beatriz de Moura, La Ignorancia, Barcelone, Tusquets Editores, (ISBN 84-8310-131-9))

- La Fête de l'insignifiance, Gallimard, 2014 (première édition mondiale en italien dans la traduction de Massimo Rizzante[57], La festa dell’insignificanza, Milan, Adelphi Edizioni, [58] (ISBN 88-4592-854-3))

Pièces de théâtre

Écrites en tchèque

- Majitelé klíčů, créée à Prague en avril 1962 par le metteur en scène tchèque Otomar Krejča[59].

- Les Propriétaires des clés, Gallimard, 1969 (ISBN 2-070-30335-7). Il considère désormais cette pièce comme une œuvre de jeunesse, qui ne mérite pas d'être rééditée[60].

- Ptákovina, écrite en 1967[23]

- Jakub a jeho pán: Pocta Denisu Diderotovi, écrite en 1971, créée en 1975[63].

- Jacques et son maître, hommage à Denis Diderot en trois actes, Gallimard, Le Manteau D'Arlequin, 1981 (ISBN 2-070-26357-6). Créée à Paris au Théâtre des Mathurins le , dans une mise en scène de Georges Werler[64].

Essais

Écrits en français

- L'Art du roman, Gallimard, 1986 Prix de la critique de l’Académie française en 1987.

- Jeannie Dumesnil, artiste peintre, Ville de Champigny-sur-Marne, 1991 (avec Claude Roy et Jean-Marie Dunoyer)

- Les Testaments trahis, Gallimard, 1993

- D'en bas tu humeras des roses, illustrations d'Ernest Breleur, La Nuée bleue, 1993 (ISBN 2-716-50314-1)

- Le Rideau, Gallimard, 2005

- Une rencontre, Gallimard, 2009

Divers

(dont annexes à Kvetoslav Chvatik, 1995)

- « Quelque part là-derrière », dans Le Débat no 8, 1981

- « Le Testament des somnambules », dans Le Nouvel Observateur,

- « Un Occident kidnappé, la tragédie de l’Europe centrale », dans Le Débat no 27,

- « Autoportrait : Enivré, répudié par le pouvoir », dans Le Monde des Livres, [65]

- « Postface » à La vie est ailleurs, éditions américaine, italienne et allemande, 1986

- « Kafka, Heidegger, Fellini », dans Le Messager européen,

- « Beau comme une rencontre multiple », dans L'Infini no 25 consacré à Voltaire, Printemps 1989

- « Lettre à Philippe Sollers », dans L'Infini no 25, Printemps 1989

- « Ciel étoilé de l'Europe centrale » (extraits), dans The Review of Contemporary Fiction, été 1989 (entretien avec Lois Oppenheim)

- « Note de l'auteur » pour l'édition tchèque de La Plaisanterie, 1990 (extraits) : fondamental pour le point de vue de Kundera sur son œuvre

- « L’ombre castratrice de Saint Garta », dans L'Infini no 32, Hiver 1990

- « Note de l'auteur » pour l'édition tchèque de Risibles amours, 1991 (extraits) : évoque à la fois Risibles amours et Le Livre du rire et de l'oubli.

- « Une phrase », dans L'Infini no 35, Automne 1991

- « Improvisation en hommage à Stravinsky », dans L'Infini no 36, Hiver 1991

- « À la recherche du présent perdu », dans L'Infini no 37, Printemps 1992

- « Le Mal-aimé de la famille ou Petite discographie de Janacek avec digressions », dans L'Infini no 38, Été 1992

- « Le Jour où Panurge ne fera plus rire », dans L'Infini no 39, Automne 1992

- « Les Chemins dans le brouillard », dans L'Infini no 40, Hiver 1992

- « Hommage à Arrabal », dans L'Infini no 42, Été 1993

- « Diabolum », dans Le Monde,

- « Testament trahi », dans Le Monde,

- « La francophobie, ça existe », dans Le Monde, : fondamental sur les rapports de Kundera avec la France

- « L'exil libérateur », dans Le Monde,

- « La phrase de Schlegel », dans La Revue des deux Mondes, 1994 : un point de vue sur le devenir de la culture à l'époque actuelle.

- « L'école du regard », dans Le Nouvel Observateur, : Critique du roman Drôle de temps de Benoît Duteurtre.

- « Le Théâtre de la mémoire », dans Le Monde diplomatique,

- « Désertion des souvenirs », dans Le Monde diplomatique, : Critique du livre Et quand le rideau tombe de Juan Goytisolo.

- « Taisez-vous… j'entends venir un ange », dans Les Cahiers de L'Herne consacré à Michel Déon, 2009, 272 p. (ISBN 2-851-97162-X)

- « La prison de Roman Polanski », dans Le Monde, [66]

- « Claude m'a encouragé à émigrer », dans Le Nouvel Observateur,

- « J'aimerais définir la beauté de Kafka, mais je n'y arriverai jamais », dans Le Nouvel Observateur,

Autres

- « Préface » au roman de Josef Škvorecký, Miracle en Bohême, Paris, Gallimard, 1978, pp. VII-XIV.

- « Préface » (intitulée Il fallait détruire Candide) au recueil de pièces de théâtre de Václav Havel, Audience, Vernissage, Pétition, Paris, Gallimard, 1980, p. 7.

- « Préface » (intitulée L'anti-kitsch américain) au roman de Philip Roth, Professeur de désir, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1982.

- « Préface » au roman de Pavel Řezníček (en), Le Plafond, Paris, Gallimard, 1983 (ISBN 2-070-22286-1)

- « Note de l'auteur », datée de , pour l'édition Folio de La Plaisanterie, 1989, p. 457–462.

- « Présentation » du roman de Fernando Arrabal, La tueuse du jardin d'hiver, éd. Écriture, Paris, 1994.

- « Préface » au livre de Lakis Proguidis, La conquête du roman, De Papadiamantis à Boccace, Les Belles Lettres, (1996) (ISBN 2-251-44091-7)

- « Préface » (intitulée Le Geste brutal du peintre) au livre d'art Bacon, portraits et autoportraits, Paris, Les Belles Lettres-Archimbaud, 1996, (ISBN 2-251-44084-4).

- « Préface » à l'ouvrage collectif sous la direction de Sabine Zeitoun et Dominique Foucher, Le masque de la barbarie : le ghetto de Theresienstadt, 1941-1945, éd. de la Ville de Lyon, 1998 (ISBN 2-950-79102-6)

- « Préface » (intitulée La Nudité comique des choses) au recueil de nouvelles de Benoît Duteurtre, Drôle de temps, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2001 (ISBN 2-070-41723-9)

- « Préface » au livre de François Ricard, La Littérature contre elle-même , éd. Boréal, 2002 (ISBN 2-764-60165-4)

- « Préface » au roman de Petr Král, Notions de base, Flammarion, 2005 (ISBN 2-080-68827-8)

- « Préface » au livre de Massimo Rizzante, Traduction d'un choix de poèmes de Milosz, Sinfonia di Novembre e altre Poesie, éd. Adelphi, Milan, 2008.

- « Préface » au livre de Jean Daniel, Les Miens, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2010 (ISBN 2-070-43921-6)

- « Préface » au récit de Bohumil Hrabal, Cours de danse pour adultes et élèves avancés, Paris, Gallimard, 2011 (ISBN 2-070-13254-4)

- « Préface » au roman de Maurice Mimoun, Une vie plus une vie, Albin Michel, 2013 (ISBN 2-226-24515-4)

- « Préface » (intitulée Un grand roman européen) au roman de Venko Andonovski, Sorcière ‽, Kantoken, 2014 (ISBN 9782930739083)

- « Préface » au livre Alexandre Gauthier, cuisinier : La Grenouillère (photographies de Marie Pierre Morel), Paris, Éditions de la Martinière, 2014 (ISBN 978-2-7324-6430-5)

Remove ads

Décorations

Hommages et prix

- (7390) Kundera, astéroïde

- Prix Nelly-Sachs (1987)

- En 2015, le rappeur Nekfeu nomme un de ses singles du même titre que son œuvre publiée en 1969 Risibles Amours

- Dans le roman Plein soleil de Natol Bisq (éditions Le Sabot) les titres des œuvres de Kundera servent de mots de passe à un réseau de cybercriminels[68].

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads