Angelus Silesius

écrivain allemand De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Angelus Silesius ou Johannes Angelus Silesius, né Johannes Scheffler en à Breslau (en Basse-Silésie, alors sous domination de la dynastie autrichienne des Habsbourg) et mort le dans la même ville, est un poète, médecin, théologien, prêtre (franciscain) et mystique allemand. Ses épigrammes profondément religieuses, d'un mysticisme très aigu et particulier, sont considérées comme l'une des œuvres lyriques les plus importantes de la littérature baroque. Il est à ce titre parfois surnommé « le Prophète de l'Ineffable[1] ».

Angelus Silesius

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Sépulture |

Saint Matthew church in Wrocław (d) |

| Nom de naissance |

Johann Scheffler |

| Pseudonyme |

Hierothei Baranofsky |

| Formation | |

| Activités |

Médecin écrivain, écrivain, poète, prêtre chrétien, théologien |

| Ordre religieux |

|---|

Le Pèlerin chérubinique (d) |

Élevé dans le luthéranisme, il découvre au cours de ses études les œuvres de certains mystiques du Moyen Âge ainsi que celles de Jakob Böhme par l'intermédiaire d'Abraham von Franckenberg. Son mysticisme et ses critiques de la confession d'Augsbourg le placent dans une position difficile vis-à-vis des autorités luthériennes ; il entrera donc dans l'Église catholique en 1653.

C'est alors qu'il prend le nom d’Angelus Silesius (en latin, soit en français : « le messager de Silésie » ; en effet le latin Angelus, « Ange » en français, est dérivé du grec ángelos / ἄγγελος : « messager »). Il choisit ce patronyme parce qu'il souhaite prendre comme référence Jean-Baptiste[2] tel qu'il est présenté dans l'évangile selon Marc en Mc 1,2 (reprenant le prophète Isaïe) : Ecce ego mitto angelum meum, ante faciem tuam, qui præparabit viam tuam ante te[3] (« Voilà que j'envoie mon ange (messager) devant toi, qui préparera ton chemin avant toi »). Ou bien, dans la traduction de la Bible de Jérusalem en 1973 : « Selon qu’il est écrit dans Isaïe le prophète : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi pour préparer ta route »[4]. On ne sait pas avec certitude pourquoi il ajoute Silesius (« le Silésien ») à son patronyme, peut-être pour honorer la mémoire du théosophe, silésien comme lui, Jakob Böhme, et pour se distinguer lui-même d'autres écrivains connus à son époque : peut-être le poète mystique franciscain Juan de los Ángeles ou encore le théologien luthérien de Darmstadt Johann Angelus, prénommé donc, comme lui, Johann[5],[6]. D'ailleurs, de 1653 jusqu'à sa mort, il n'utilisera plus que le nom d’Angelus Silesius, parfois en y adjoignant son prénom : sa signature complète est alors Johannes Angelus Silesius, soit en latin Iohannis Angelus.

Entré chez les franciscains conventuels, il est ordonné prêtre en 1661. Il se retire dix ans plus tard dans une maison jésuite, où il passe le reste de sa vie.

Converti enthousiaste, Angelus Silesius cherche à ramener au catholicisme les protestants de Silésie, écrivant pas moins de 55 tracts et pamphlets (et peut-être plus, car ils n'étaient pas tous signés de son vrai nom ni de son pseudonyme officiel) ! La plupart (soit 39 d'entre eux) seront republiés en deux volumes sous le titre Ecclesiologia en 1677.

Mais il est principalement connu aujourd'hui pour sa poésie religieuse, en particulier pour deux ouvrages publiés en 1657 : Les Saints Désirs de l'âme (Heilige Seelenlust), un recueil de 200 hymnes qui ont par la suite été utilisés aussi bien par les catholiques que par les protestants, et Le Pèlerin chérubinique (« Der Cherubinischer Wandersmann »), un recueil de 1 676 poèmes courts, principalement en alexandrins. Sa poésie explore les thèmes du mysticisme, du quiétisme et semblerait tendre dans une certaine mesure au panthéisme pour certains de ses lecteurs[7], ou plutôt au panenthéisme, un peu comme son contemporain Spinoza[8], tout en restant dans le cadre de l'orthodoxie catholique. En effet, il s'est lui-même défendu de tout penchant pour le panthéisme dans son introduction au « Cherubinischer Wandersmann », du fait des tensions créées avec les autorités protestantes locales par ses écrits et son parcours, mais aussi parce qu'une telle accusation pouvait le refouler à l'extérieur du dogme catholique. Il y entreprend donc d'expliquer tous les aspects de sa poésie, y compris son goût du paradoxe dans la mouvance de la théologie négative, à l'intérieur du cadre le plus strict de l'orthodoxie catholique[9]. Ses détracteurs de l'époque, apparentant cette démarche justificative à un déni, considéraient que vouloir dissiper aussi fortement un doute rendait ce doute d'autant plus légitime. Mais pour autant les arguments d'Angelus Silesius devaient paraître suffisants aux autorités catholiques, puisqu'il a toujours obtenu l’imprimatur ecclésiastique pour la publication de l'ensemble de ses écrits[9]. Néanmoins c'est peut-être aussi cette « expérience des limites »[a] dans l’œuvre de Silesius qui fait une partie de son intérêt pour ses lecteurs d'aujourd'hui.

Biographie

Résumé

Contexte

Origines et formation

La date de naissance exacte de Johannes Scheffler n'est pas connue. Ayant été baptisé le jour de Noël 1624 à Breslau (aujourd'hui Wrocław), il est probablement né en . La Silésie, aujourd'hui située dans le sud-ouest de la Pologne, est alors une province de l'empire des Habsbourg. Johann Scheffler est l'aîné des enfants de Stanislaus Scheffler (c. 1562–1637), d'origine polonaise, né à Cracovie, ancien soldat au service du seigneur de Borowice, anobli par le roi Sigismond III, et de Maria Hennemann (c. 1600–1639), fille d'un médecin de Breslau lié à la cour impériale. Il a une sœur et deux frères, Johannes et Christian. Son père meurt alors qu'il est âgé de treize ans et il perd sa mère deux ans plus tard[10].

Il commence ses études au lycée Sainte-Élisabeth de Breslau ; il y est encore élève lorsque ses premiers poèmes sont publiés. Il a tout juste 18 ans lorsque paraît en 1642 son premier recueil, Bonus Consiliarius (« Le Bon Conseiller »). Il y est sans doute influencé par l’œuvre du poète et philologue érudit Martin Opitz, son aîné contemporain et compatriote silésien. Mais également par l'un de ses professeurs, le poète Christoph Köler (en)[6], qui avait étudié à Strasbourg pendant cinq années et qui y gardait de nombreuses relations. Köler écrit quatre lettres d'introduction à ses amis — ce dont il rend compte dans une longue lettre en latin adressée à Scheffler, datée du [11].

« L'usage voulait alors en Silésie que les étudiants au sortir du gymnase, aillent poursuivre leur scolarité en Alsace, puis en Hollande, enfin en Italie »[10]. Le jeune homme étudie donc pendant une année la médecine et les sciences à l'université de Strasbourg — alors luthérienne –, il est inscrit le et la fréquente jusqu'à l'été de l'année suivante[12]. C'est peut-être à cette occasion, par l'intermédiaire de Köler, qu'il découvre Tauler, dont nombre de distiques du Pèlerin « y trouvent directement leur inspiration » ou par des livres offerts par Franckenberg, où figurent les Sermons du Strasbourgeois[13].

De 1644 à 1647, il continue son périple universitaire à l'université de Leyde. Par la fréquentation d'un de ses amis et admirateurs, Abraham von Franckenberg, qui l'initie probablement à la Kabbale, à l'alchimie, à l'hermétisme et lui fait rencontrer certains écrivains mystiques vivant à Amsterdam et il y découvre l’œuvre de Jakob Böhme[5],[6] :

« Il est vrai certes, que j'ai lu maints écrits de Jakob Böhme, car en Hollande on trouve toutes sortes de choses ; et j'en remercie Dieu. Car c'est grâce à ces écrits que j'ai découvert la vérité. »

— Angelus Silesius, Schutzrede für die Christenheit, 1664.

Franckenberg rassemble les œuvres complètes de Böhme à l'époque où Scheffler vit aux Pays-Bas ; la République accueille en ces temps troublés de nombreux groupes religieux dissidents, ainsi que des mystiques et des universitaires persécutés ailleurs en Europe. À sa mort en , Franckenberg lui lègue d'ailleurs l'essentiel de sa bibliothèque[14].

Scheffler termine ses études à l'université de Padoue, où il est reçu docteur en philosophie et en médecine en 1648, avant de rentrer dans sa région natale.

Brève carrière de médecin

Le , il est nommé médecin à la cour de Silvius Ier Nimrod de Wurtemberg-Œls (1622-1664), avec un traitement annuel de 175 thalers. Il a été recommandé au duc pour ses qualités et son expérience mais, dans la mesure où il n'a jamais exercé la médecine auparavant, il doit probablement cet emploi à l'influence d'Abraham von Franckenberg, proche du duc et originaire de la région, où il était rentré un an plus tôt après son séjour aux Pays-Bas. Scheffler a également pu bénéficier d'une recommandation de son beau-frère, Tobias Brückner, également médecin à la cour du duc[15],[6].

Son mysticisme et ses critiques de la doctrine luthérienne (en particulier de la confession d'Augsbourg) entraînent des tensions avec le duc, luthérien dévot, et certains membres de la cour ducale. Scheffler commence par ailleurs à cette époque à avoir des visions mystiques ; une partie du clergé luthérien le considère comme un hérétique. Son mysticisme en effet ne pouvait qu'accuser encore sa prise de distance avec l'orthodoxie luthérienne d'orientation nettement plus rationaliste. À la mort de Franckenberg, en , Scheffler démissionne de son poste − peut-être sous la contrainte − et se place sous la protection de l'Église catholique[16]. On peut donc dire qu'à partir de 1652 il s'est converti au catholicisme, même s'il ne rend publique son entrée dans l'Église catholique que l'année suivante. Certaines sources indiquent qu'auparavant il avait été un temps adepte des Rose-Croix[17], ce qui d'ailleurs pourrait un peu expliquer la présence renouvelée dans ses écrits du symbole d'une certaine « rose mystique ».

- L'art idéaliste et mystique.

À gauche : doctrine de l'Ordre des Rose-Croix (1894), de Joséphin Péladan (1858–1918).À droite : image pieuse de la « Rose mystique » (culte dévotionnel de la Vierge Marie, XIXe siècle).

Le poète et le prêtre

Les autorités protestantes attaquent et dénoncent alors Silesius par écrit, dans de nombreux pamphlets, et critiquent sa récente foi catholique, comme elles stigmatisent ou raillent ses croyances et ses visions mystiques, le présentant soit comme un illuminé soit comme un margoulin. En témoigne une caricature tirée de Wohlverdientes Kapitel (« Une remontrance bien méritée »), 1664 (voir ci-dessous en bibliographie), qui le dépeint comme un colporteur de potions « miracles »[18], de chapelets, de cartes et de dés à jouer, et d'autres marchandises d’escroc[19].

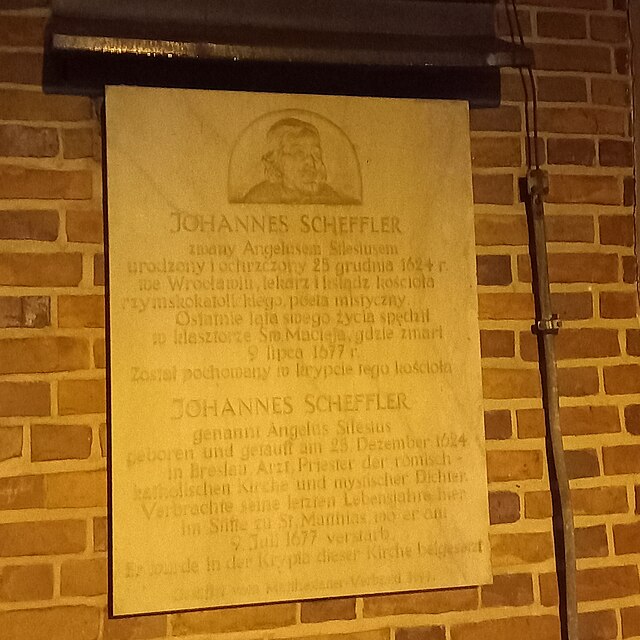

En effet, les autorités luthériennes des États réformés de l'Empire ne supportent pas le mysticisme croissant de Scheffler, celui-ci est alors publiquement et officiellement dénoncé comme hérétique. À cette époque, la famille régnante Habsbourg, qui était catholique, était en revanche pour sa part favorable à la Contre-Réforme et plaidait pour une re-catholicisation de l'Europe[18]. Scheffler se convertit donc officiellement au catholicisme et il est reçu en l'église Saint Matthieu à Breslau le , date à laquelle il prend le nom d’Angelus Silesius.

Peu après sa conversion, le , Silésius est nommé médecin de la cour impériale par Ferdinand III de Habsbourg, le Saint-Empereur romain germanique. Cependant, il s'agissait probablement d'une position honorifique pour lui procurer une certaine protection officielle contre les attaques luthériennes, car Silesius n'est jamais allé à Vienne pour servir la cour impériale. Il est d’ailleurs très probable qu'il n'a plus jamais pratiqué la médecine après sa conversion au catholicisme[5].

À la fin des années 1650, il demande l'autorisation (le nihil obstat ou imprimatur) aux autorités catholiques de Vienne et de Breslau pour publier ses poèmes[5]. Il avait commencé à écrire de la poésie dès son plus jeune âge, publiant quelques pièces occasionnelles alors qu'il était encore étudiant en 1641 et 1642[6]. Il avait auparavant déjà tenté de publier ses poèmes alors qu'il travaillait pour le duc de Wurtemberg-Œls, mais l'autorisation lui avait été refusée par le pasteur luthérien officiel de la cour du duc, Christoph Freitag. Toujours est-il qu’enfin, en 1657, après avoir obtenu l'approbation de l'Église catholique, deux recueils de ses poèmes sont publiés — les œuvres pour lesquelles il est connu —, à savoir Heilige Seelenlust (« Le Saint Désir de l'âme ») et Der Cherubinische Wandersmann (« Le Pèlerin chérubinique »).

Le , Silesius entre dans les ordres et prend l'habit de franciscain. Trois mois plus tard, il est ordonné prêtre dans le duché silésien de Nysa, une région où la re-catholicisation a été couronnée de succès ; ce duché est d’ailleurs l'un des deux États ecclésiastiques de la région (c'est-à-dire dirigé par un prince-évêque). Lorsque son ami Sebastian von Rostock (en) (1607-1671) devient prince-évêque de Breslau, Silesius est nommé son Rath und Hofmarschall (« conseiller et chambellan »)[18]. Pendant cette période, il commence à publier plus de cinquante essais et pamphlets critiquant, avec la même virulence que celle qu’il avait subie de leur part, le luthéranisme et la Réforme protestante. Trente-neuf de ces essais seront par la suite compilés dans un recueil en deux volumes intitulé Ecclesiologia (1676)[9].

Mort

Après la mort du prince-évêque de Breslau en 1671, Silesius se retire à l'Hospice des Chevaliers de la Croix à l'Étoile Rouge (le Matthiasstift), une maison jésuite associée à l'église Saint-Matthieu à Breslau[9],[6]. Il meurt le et y est enterré. Certaines sources affirment qu'il est mort de la tuberculose (ou de « consomption », comme on disait à l’époque), d'autres décrivent sa maladie comme une maladie dégénérative[5]. Immédiatement après l’annonce de sa mort, plusieurs de ses détracteurs protestants ont répandu la rumeur selon laquelle Silesius s'était pendu[6]. Dans son testament, il a distribué sa fortune, en grande partie héritée du patrimoine de son père qui était noble, à des institutions pieuses et charitables, y compris des orphelinats[9].

Carrière littéraire et analyse de l’œuvre

Résumé

Contexte

Sa principale œuvre de polémique est la Conviction morale motivée ou démonstration selon laquelle l'on pourrait et devrait contraindre les hérétiques à la vraie foi, publiée en 1673. En 1677 paraissent les deux volumes d'Ecclesiologia, recueil de la plupart de ses pamphlets critiques du luthéranisme.

Ses écrits théologiques et ses brûlots ont suscité à son époque beaucoup de réactions et de réponses très polémiques en retour ― ce qu'il cherchait, bien sûr, même s'il ne manquait pas d'y aborder aussi parfois des arguments de fond ; car sa conversion n'était en rien conjoncturelle, et moins encore opportuniste. Elle correspondait à des options fondamentales auxquelles sa propension au mysticisme (profondément sincère ainsi que ses autres écrits le montrent à l'envi) n'était pas étrangère comme on l'a vu.

Toujours est-il que ses textes polémiques ont été très controversés dès leur parution, dans un contexte marqué par un raidissement des oppositions et un retour des tensions inter-religieuses dans le cadre des mouvements de Contre-Réforme catholique. On peut se rappeler qu'en 1677, la guerre de Trente Ans, dont la composante religieuse était particulièrement prégnante, est encore toute récente (1618-1648), et que la révocation de l'édit de Nantes, par « Sa Majesté très catholique » le roi de France Louis XIV, ne tardera pas (1685).

D'ailleurs Angelus Silesius a aussi été de fait très influencé par les mystiques allemands et flamands du Moyen Âge, notamment Maître Eckhart, Henri Suso, Jean Tauler, Jan Van Ruysbroeck et Jean de la Croix[20], ainsi que par Jakob Böhme (ou Jacob Boehme), théosophe mystique allemand de la Renaissance (déjà cité). En effet, il se rattachait au cercle de disciples qui s'était constitué autour d'Abraham von Franckenberg, qui était comme on l'a vu son maître spirituel ; or celui-ci était justement le biographe et le compilateur de Jakob Böhme[21].

Mais surtout, Angelus Silesius a écrit de nombreux poèmes qui ont tous été compilés dans deux ouvrages, déjà parus tous deux en 1657, et qui représentent son œuvre majeure :

- Geistreiche Sinn-und-Schlussreime (« Épigrammes et maximes spirituelles ») ou, en version longue, Geistreiche Sinn-und-Schlussreime zur göttlichen Beschaulichkeit (« Aphorismes ingénieux et spirituels en vers pour atteindre à la Divine Sérénité »), réédité dans une version augmentée de deux livres en 1675, sous le titre qui l'a rendu célèbre : Cherubinischer Wandersmann oder Geistreiche Sinn- und Schlussreime zur göttlichen Beschaulichkeit anleitende (« Le Voyageur chérubinique, ou Épigrammes et maximes spirituelles en vers pour conduire à la contemplation de Dieu »).

Il est constitué de 1 676 distiques, quelques quatrains et 10 sonnets (voir infra pour les différentes traductions). Le titre principal, Cherubinischer Wandersmann, peut être traduit différemment selon l'optique spirituelle du traducteur, du fait de la polysémie du mot allemand Wandersmann (« randonneur », ou « marcheur », voire « vagabond », et donc « chérubin vagabond ! »). Traditionnellement, il était traduit par « Le Pèlerin chérubinique », le terme pèlerin insistant en français sur la dimension spirituelle et religieuse du cheminement. Mais, comme le fait remarquer Roger Munier, auteur d'une traduction de référence plusieurs fois rééditée (voir infra), repris dans la quatrième de couverture d'une des rééditions :

« On avait coutume, en effet, de rendre le mot Wandersmann par le français “pèlerin”. Mais “pèlerin” se dit en allemand Pilger (Silesius emploie d'ailleurs aussi Pilger à plusieurs reprises). Wandersmann n'évoque rien d'autre que la marche et le cheminement. Ce dont nous parle Silesius, c'est avant tout de l'homme en quête et voué à l'errance, à cette marche extatique dans le temps qui fait de l'âme “la tente errante de Dieu” (IV, 219) et qui nous concerne tous, à des degrés divers[22]. »

C'est cette modernité de l’œuvre de Silesius que Munier a voulu souligner par une traduction nouvelle du titre : « L’errant chérubinique ». Plus récemment (voir infra), le titre est traduit simplement « Le Voyageur chérubinique »[23].

- Heilige seelen-lust oder Geistliche Hirten-Lieder, der in ihren Jesum verliebten Psyche (« La Sainte Joie de l'âme / les saints désirs de l'âme, ou chants spirituels de bergers »). Le titre est parfois traduit ainsi en version longue : « Saintes délices de l'âme ou Églogues spirituelles de Psyché amoureuse de son Jésus » ; (Psyché, quoiqu'étant un personnage, est parfois considérée comme un équivalent allégorique de l'âme et donc traduite par ce mot) : recueil de Lieder et d'hymnes religieux, réédition augmentée en 1668[2].

La poésie d’Angelus Silesius consiste essentiellement en épigrammes sous la forme de brefs couplets en alexandrins (le plus souvent de deux vers seulement), soit la forme, le style et la métrique majoritaire dans la poésie germanique et la littérature mystique pendant l’ère Baroque[5]. En effet, selon Christopher Baker, directeur du dictionnaire biographique « L’Absolutisme et la Révolution scientifique de 1600 à 1720 », l'épigramme était un élément-clé pour exprimer le mysticisme, car « l'épigramme avec sa tendance à la brièveté aphoristique et son laconisme acéré est un genre approprié pour faire face au problème esthétique du caractère ineffable de l'expérience mystique[24] ». La onzième édition de l’Encyclopædia Britannica identifie ces épigrammes comme des Reimsprüche — ou distiques rimés — et les décrit comme :

« … incorporant un étrange panthéisme mystique tiré principalement des écrits de Jakob Böhme et de ses disciples. Silesius appréciait tout particulièrement les subtils paradoxes du mysticisme. L'essence de Dieu, par exemple, se définit par l'amour [c’est-à-dire : aimer et être aimé ; soit la tendance spontanée et universelle des instances et entités à se conjoindre…] ; Dieu, disait-il, ne peut rien aimer d'inférieur à lui-même ; mais il ne peut être objet d'amour pour lui-même sans sortir, pour ainsi dire, de lui-même, sans manifester son infinité sous une forme finie ; autrement dit, en devenant homme. Dieu et l'homme sont donc essentiellement un[25]. »

C’est un raisonnement analogue qui est à l’œuvre en toile de fond de l’épigramme suivante[26] :

« 10. Ich bin wie Gott, und Gott wie ich.

Ich bin so groß als Gott, er ist als ich so klein :

Er kann nicht über mich, ich unter ihm nicht sein. »« Je suis comme Dieu, et Dieu est comme moi.

Je suis aussi grand que Dieu, il est aussi petit que moi :

Il ne peut être au-dessus de moi, je ne peux être en dessous de lui. »

En 1991, dans le film de Martin Scorsese Cape Fear (en français : Les Nerfs à vif), Max Cady (joué par Robert De Niro) cite ce même poème de Silesius[27]. Cependant, dans le contexte du film, ce poème ne correspond pas à l’interprétation voulue par Silesius et visée par son œuvre. Le personnage de Cady l'utilise pour souligner de façon spectaculaire à ses victimes le pouvoir de sa volonté individuelle tyrannique, et sa "légitimité" divine à exercer une vengeance violente, dans un fantasme de toute-puissance et d’orgueil absolu, voire de défi à Dieu. Le sens symbolique recherché par Silesius était au contraire celui de la prise de conscience par l'homme, à travers son potentiel spirituel de perfection, de ce qu'il est de la même substance que Dieu au sens de l'union mystique avec Lui ou théosis - cette expérience de communion directe entre le croyant et Dieu à égalité dans l’amour[25].

La poésie de Silesius ambitionne d'acheminer le lecteur vers un état spirituel désiré, une immobilité éternelle, dépassant les besoins matériels ou physiques et la volonté humaine. Elle exige une compréhension de Dieu qui s'appuie sur les idées de la théologie apophatique, sur l'antithèse et le paradoxe[28]. Le critique et théoricien de la littérature Georg Ellinger a supposé, dans son étude de Silesius, que sa poésie était influencée par la solitude (surtout due à la mort précoce de ses parents et au fait d'être devenu orphelin très tôt), par une impulsivité non tempérée par l’éducation et par le manque d'épanouissement personnel. Ce qui fait de sa poésie une véritable confession qui rend manifeste un conflit psychologique interne, et de son désir d’union avec Dieu, un élan pour rejoindre ses parents trop tôt disparus[29].

Le Voyageur chérubinique

Pour le Voyageur chérubinique et comme l’indique son sous-titre, il s’agit de poésie religieuse et philosophique, ce qui implique que la visée de ces épigrammes n’est ni purement esthétique et langagière, ni seulement spéculative. Sans être purement contradictoire et oxymoral, le terme de « poésie philosophique » place d'emblée ces poèmes au cœur d'une tension (salutaire ?) traditionnelle, depuis Platon bannissant les poètes de sa Cité. Poésie et philosophie entretiennent des relations ambivalentes, à la fois exclusives, méfiantes et intimes. Elles sont en effet souvent considérés comme deux modes de connaissance étrangers l'un à l'autre même s'ils se recoupent (et c'est tout le paradoxe), ainsi que l'a étudié Louis Lavelle, cité dans une étude accessible en ligne de la Revue philosophique de la France et de l'étranger sur le thème des rapports difficiles entre métaphysique et poésie :

« Il y a entre la philosophie et la poésie une affinité secrète et une secrète hostilité[30]. »

En fait, la poésie philosophique ou la poésie métaphysique (cette dernière naissant en tant que courant pendant le même XVIIe siècle que Silesius, mais en Angleterre, avec John Donne en précurseur) et plus encore la poésie de Silesius, se trouvent au carrefour de domaines qui convergent difficilement mais ne peuvent désormais s'ignorer, pas plus qu'ils ne le faisaient dans cette matrice présocratique où poésie et philosophie étaient indissociables, comme dans les œuvres de Parménide, Héraclite ou Démocrite, et plus tard de Lucrèce, le disciple latin d'Épicure. Leur écriture instaure entre ces domaines un conflit productif, à savoir que la question de la vérité et celle de la beauté (de la nature et de l'art), la question du sens et celle de la connaissance, la question de l'être et celle de l'existence, la question de la réalité du réel, de sa perception, de son émotion, de sa rationalité et de sa connaissabilité, appartiennent toutes à des champs de pensée séparés, certes, mais qui se côtoient et s'interpellent dans leur œuvre.

Cette tension, Baudelaire l'exprimera avec humour (?) en redoublant la contradiction par les « ruses » de l'inconscient, qui sait mais feint d'ignorer : « La poésie est essentiellement philosophique ; mais comme elle est avant tout fatale, elle doit être involontairement philosophique »[31], indiquant que ce sens philosophique de la poésie ne peut être qu'indirect, comme un « supplément d'âme », car si le poète le vise consciemment il y perd la poésie ; il doit s'en remettre au destin (« fatale ») qui seul guide sa plume (sans l'intervention de son moi ?)[32]. Mais comment peut-on « vouloir involontairement » ? La poésie ne ferait donc de la philosophie que sans le savoir, comme le Monsieur Jourdain de Molière faisait de la prose (simplement parce qu'il ne connaissait pas ce mot). Ou encore, la philosophie fonctionnerait un peu, dans cette vision baudelairienne, comme un « inconscient » de la poésie, et en retour la poésie serait (entre autres) l'impensé du philosophe.

En fait, l’objectif de ces poèmes de Silesius se situe en deçà ou au-delà de ce débat autour de la poésie philosophique, ou dans une variante plus métaphysique, car il les inscrit comme on l’a vu dans une démarche mystique[2] : il veut amener leur lecteur à expérimenter véritablement (par le biais de la contemplation préparée par les surprises émotionnelles, intellectuelles et spirituelles de ces aphorismes parfois déroutants), l’unio mystica, l’union avec Dieu au-delà des mots, lesquels ne veulent mener, sobrement, qu’à ce moment où toute parole se tait et se dissout dans le silence sacré. Ce moment où « Dieu doit naître dans l’âme de l’homme »[2], comme dans les épigrammes suivantes : « Je dois être Marie et enfanter Dieu, / S’il faut qu’Il m’accorde la béatitude pour l’éternité », ou encore : « Que Christ naisse mille fois à Bethléhem, / Et non en toi, tu restes perdu pour jamais ». Ou bien, dans la traduction empruntée à Érik Sablé dans Dieu est un éternel présent : « Il faut qu’en toi Dieu naisse. / Le christ serait-il né mille fois à Bethléem, / s'il ne naît pas en toi, c'est en vain qu'il est né, tu restes mort à jamais »[21].

Mais alors ce projet d’écriture, par son versant de religiosité mystique, se situe à nouveau sous le signe d’une double injonction en grande partie contradictoire, car, en même temps qu’initiateur très délibéré de ce cheminement vers Dieu, « Silesius est convaincu, comme toute la tradition mystique platonicienne, qu’on ne peut pas parler de Dieu, c’est pourquoi il faut utiliser des paradoxes, des jeux de mots, des antithèses et autres moyens rhétoriques »[2]. Tous ces procédés sont autant de subterfuges pour louvoyer entre la Parole et le Silence, entre « il faut célébrer Dieu » et « on ne peut pas dire pour autant Sa nature » dans le langage des hommes, entre la nécessité d’approcher au plus près de l’indicible par des mots et l’impuissance des mêmes mots à exprimer l’essentiel. Ce paradoxe est d’ailleurs peut-être à la source de toute écriture poétique, et comme son obsession fatale majeure pourrait-on dire, si l’on rapproche le mystère inaccessible de Dieu du caractère évanescent irréductible du réel[33].

Selon Rosmarie Zeller déjà citée, « cette religiosité mystique, qui ne correspond ni à l’orthodoxie luthérienne ni aux dogmes de l’Église catholique, fait un usage très spécial de la Bible »[2]. En effet, tous les personnages de l’Histoire Sainte qui sont évoqués dans ces poèmes, Ancien et Nouveau Testaments confondus, mais aussi les objets, détails et lieux qui la jalonnent comme la crèche, l’étable et même le foin dans la crèche, la croix, les plaies de Jésus, les pierres du tombeau, les paraboles, sont exclusivement « interprétés d’une manière symbolique comme éléments de l’aventure spirituelle de l’individu lisant ces épigrammes. Celui-ci peut donc devenir aussi bien Salomon que Marie-Madeleine et, chaque fois, il effectue un pas sur le chemin vers Dieu. […] [De même] les allusions à l’Apocalypse sont assez fréquentes comme c’est souvent le cas dans la littérature religieuse hétérodoxe »[2], ou plutôt devrait-on dire que la poésie de Silesius se situe à la limite de l’hétérodoxie, car l’authenticité de son mysticisme n’a semble-t-il jamais été remise en cause au sein de l’Église catholique, ni ses écrits interdits ou frappés de censure partielle.

Toujours est-il que tous ces éléments : interprétation exclusivement symbolique, prééminence de l’Apocalypse (le plus symbolique, tardif et « gnostique » des textes canoniques), visions du monde, de Dieu, de l’homme et de son chemin spirituel, clairement paradoxales et assumées comme telles, amènent certains commentateurs, dont l’un de ses traducteurs Érik Sablé (Éditeur scientifique), à se demander si on peut encore parler, le concernant, de mysticisme catholique :

« […] ou plutôt, comme pour Maître Eckart, de "gnose spirituelle". […] En fait, sa parole est profondément non dualiste et se rattache à la Philosophia Perennis, ce fond spirituel commun que l'on retrouve tant en Orient qu'en Occident. Au même titre qu'Eckart ou Tauler, et par opposition à une théologie naïve, Silesius a posé les bases d'un christianisme "gnostique" intériorisé[21]. »

Et de considérer que c’est peut-être cette ambiguïté, ou plutôt cette synthèse risquée, qui a fait d’Angelus Silesius « certainement une des figures centrales de la mystique allemande et sans doute de la mystique universelle[21] ». Mais ce serait plutôt au sens général de la gnose chrétienne (selon laquelle le salut de l'âme passe par une connaissance, expérience ou révélation directe de la divinité, donc par une connaissance de soi[34],[d]), plutôt qu’au sens du « gnosticisme historique » et des mouvements dualistes (un principe du bien opposé à un principe du mal) des premiers temps du christianisme, depuis condamnés par l’orthodoxie catholique comme hérétiques. Toujours est-il que c’est à ce titre que la référence à Angelus Silesius a pu être revendiquée par les courants ésotéristes modernes.

La Sainte Joie de l’âme

Sa deuxième œuvre, La Sainte Joie de l’âme, montre un autre chemin menant à Dieu, celui de l’amour[2]. Mais comme il s’agit d’hymnes, la Bible y est citée encore moins littéralement : celle-ci tout au plus « constitue une sorte de toile de fond quand Psyché chante, par exemple, la naissance de Jésus, quand elle élève sa complainte sur la Passion du Christ, ou quand elle contemple les différentes parties de son corps maltraité[2] ».

Plusieurs de ces poèmes de La Sainte Joie de l'âme de Silesius ont été utilisés, adaptés et mis en musique pour être utilisés comme hymnes tout autant pour les offices protestants que pour la liturgie catholique. Dans le cas de nombre de ces hymnes luthériens et protestants, ces paroles étaient attribuées à des « auteurs anonymes », plutôt que d'admettre qu'elles avaient été écrites par Angelus Silesius, converti au catholicisme, et connu pour ses critiques et son plaidoyer contre le protestantisme[36]. Mais la beauté et la force de ces textes, qui faisaient la célébrité de ces hymnes, les rendaient tout de même indispensables pour les services religieux protestants comme pour les messes catholiques. Dans de nombreux cas, le poème de Silesius est soit comme on l’a vu d’attribution explicitement anonyme, soit l’auteur est indiqué par les initiales « I. A. ». Or, « I. A. » ce sont certes les initiales latines de Iohannis Angelus (l’un des noms par lesquels Silesius signait ses œuvres), mais elles ont souvent été (volontairement ?) mal interprétées comme l’abréviation de la mention Incerti Auctoris, qui signifie « auteur inconnu ». De même, plusieurs œuvres véritablement anonymes ont été par la suite attribuées à tort à Silesius, grâce aux mêmes initiales ambiguës[36].

On a pu établir que des poèmes de Silesius figurent dans les paroles des hymnes publiés dans le Gesang-Buch (« Livre de chants liturgiques » ou recueil d’hymnes) de Nuremberg (1676), et ceux de Freylinghausen (1704), de Porst (1713) et de Burg (1746). Soixante-dix-neuf hymnes utilisant ses vers ont été inclus dans le de (« Christ-Catholisches Singe und Bet-Büchlein » en anglais) de Nicolaus Zinzendorf (1727). Au XVIIIe siècle, ils étaient fréquemment utilisés dans les temples luthériens ainsi que dans les églises catholiques et moraves[36]. Beaucoup de ces hymnes sont encore populaires dans les Églises chrétiennes aujourd'hui.

Contexte et horizon spirituel

Résumé

Contexte

Théologie négative

Comme chez Maître Eckhart, on perçoit chez Silesius l'influence de la tradition de la théologie négative. Pourtant, comme le dit Jacques Le Brun commenté par Marc Lebiez, théologie négative et mysticisme sont deux démarches distinctes, mais elles peuvent se « conjoindre, comme chez Angelus Silesius[37] ».

Ils dégagent en effet l’axe central de la théologie négative, à savoir selon eux « l’irréductibilité de Dieu au langage humain » : on l'a vu, quels que soient nos efforts pour tenter d’approcher le mystère de la nature divine, absolument transcendante et ineffable, inconnaissable, nos mots et notre pensée seront toujours impuissants à l’exprimer et laisseront toujours échapper l’essentiel. Pour eux, Dieu est tellement hors de proportion humaine et hors de portée de notre raison que nous ne saurions rien affirmer de Lui, tout juste évoquer ce qu’Il n’est pas à propos de tout énoncé possible Le concernant. Ainsi, par exemple : « Dieu n’est pas localisé, ni temporalisé. Est-ce à dire qu’il ne serait nulle part et jamais ? Ou partout et toujours ? Que dit de plus le mot « éternel » que la négation du temps ? En tout cas, il dit tout autre chose que le mot « immortel » de la théologie antique. La question que pose le mysticisme est de savoir quel est cette « autre chose »[37].

Pour le mystique, donc, on ne peut pas connaître, exprimer ni comprendre Dieu, mais on peut l’éprouver, le ressentir, c’est tout le sens de ce qu’on appelle « l’expérience mystique ». Ainsi « en disant ce que Dieu n’est pas, on ne dit pas rien à son propos : une détermination par la négation n’est pas une absence de détermination – même si l’on dit que Dieu n’est pas déterminable »[37]. Et comme le dit Edith Stein : « Le symbole ne peut trouver son sens que s'il est purifié par la négation qui, en quelque sorte, découvre le sens en retranchant la chair du fruit pour faire apparaître son noyau »[38]. Ainsi la transcendance de Dieu se trouve-t-elle véritablement honorée sans être pour autant circonscrite (ce qui supposerait par exemple, pour filer la métaphore du fruit, de pouvoir dire ce qu'est le noyau, ce qui est à l’œuvre à l'intérieur du noyau, de pouvoir exprimer et comprendre le jaillissement de la graine vivante).

Par exemple on décèle l'influence de la lecture du Pseudo-Denys l'Aréopagite, l'un des pères de la théologie mystique et de la théologie apophatique (ou négative), dans l'usage récurrent que fait Silesius de la métaphore marine pour exprimer l’in-fini[37], mot négatif s'il en est même si l'on n'en perçoit plus vraiment aujourd'hui la négativité[f], ainsi que Descartes l'avait pourtant établie en le distinguant de l’indéfini (dans ses Premières réponses en appendice des Méditations métaphysiques)[37]. Mais pour le rationalisme cartésien « l’infini, en tant qu’infini, n’est point à la vérité compris, mais néanmoins il est entendu » [Premières réponses des Méditations métaphysique], ce qui implique que nous pouvons quand même nous faire une idée juste de Dieu pourvu que nous soyons conscients que celle-ci est partielle et « accommodée à la petite capacité de nos esprits » [toujours dans les Premières réponses des Méditations métaphysique, citées par Le Brun/Lebiez[37]] (voir à ce sujet les sections consacrées à l’infini dans la pensée métaphysique de Descartes, et à la distinction entre infini et indéfini dans la section consacrée à Descartes pour l'article « Infini »[39]).

C’est justement cette distinction cartésienne entre le « compris » et l’« entendu » que le mystique se refuse à faire. Et c'est alors que ce dernier préfère s’en tenir à la négativité de la raison et rejoindre la théologie négative, limitant l'affirmation de Dieu à la seule expérience qu'il peut en faire, et uniquement à l'initiative de Dieu lui-même et par la volonté divine exclusive de demeurer en lui. La mer, pour Descartes comme pour le poète, reste donc une image pertinente de ce qui n’a pas de limites. Mais on peut dire avec Le Brun et Lebiez que Descartes regarde et embrasse intellectuellement la mer depuis le bord, quand le mystique, lui, souhaite s'immerger complètement en elle, même au risque de s'y noyer[37].

Mysticisme et performativité

Mais alors, « le risque majeur dont le mystique doit se défendre, c’est de tomber dans la pure et simple contradiction, celle qu’il y aurait par exemple à dire que Dieu n’est ni fini ni infini[37] ». Sa tactique consiste donc précisément à se retirer dans la parole poétique, ce qui revient à esquiver la contradiction en la situant dans un autre plan, puisqu'on ne peut rationnellement résoudre la contradiction en l’absence nécessaire de toute probation de Dieu. « Parole poétique, qui peut être considérée, du point de vue de la rationalité, comme une variante du silence puisqu’elle est faite seulement d’images »[37].

Quitte à soupçonner (avec Le Brun et Lebiez) un simple jeu sur les mots, comme quand Angelus Silesius demande ce qu’il y avait au lieu du monde avant le monde et qu’il répond qu’il « y avait le lieu [Ort] même, Dieu et sa parole [Wort] éternelle ». On pourrait alors se demander si le jeu sur les mots (ici par assonance entre Ort et Wort) suffit à produire un sens théologiquement recevable, par le biais de la contemplation mystique du mystère, à défaut d’être rationnellement et logiquement acceptable[37]. Ce qui revient à se confier à la fonction performative du langage, aux limites de la pensée magique du mot et de sa « présence réelle ».

Car Silesius veut produire par sa parole et son écriture, chez son lecteur, un véritable et profond changement, une mutation spirituelle, en l'emmenant dans les contrées d'ombre et de lumière au plus près de l'indicible. Ainsi, la poésie de Silesius se situe elle-même à la confluence des fonctions poétique, performative et incantatoire du langage. La visée performative notamment de cette écriture de Silesius est sensible par les effets que sa lecture intense produit chez ses traducteurs : Roger Munier voit dans « cette tension hardie vers les confins dans l'approche du mystère tant de Dieu que de l'homme un appel qui, étrangement, semble nous être directement adressé, bien que venant d'une voix qui a retenti voici plus de trois siècles »[40]. Même sensation chez Christiane Singer, dans sa présentation d'une nouvelle traduction :

« Proches de nous jusqu’au vertige, les distiques ineffables du Pèlerin chérubinique viennent comme à l’instant même de remonter des profondeurs. Ils nous harponnent :

Ami, où que tu sois, de grâce n’en reste pas là !

Tu dois passer d’une lumière à une autre lumière.

Pas de soliloque. L’apostrophe, l’interpellation, partout l’appel ardent ! »

— [Christiane Singer]. Dans ses maximes dont la portée est universelle, s'exprime toute l'âme amoureuse du Silésien, et son ardeur à franchir les limites de l'inconnaissable[41].

Négativité de l'Ineffable au risque de l'hétérodoxie : panthéisme ou athéisme cachés?

« Ce qu’en revanche le mystique accepte, c’est le passage à la limite de la négation : à force de dire que Dieu n’est ni ceci ni cela, on en vient à se demander s’il est quelque chose, et même tout simplement s’il est »[37]. Stricto sensu, pour la théologie négative et pour Silesius, Dieu n’est pas puisque le verbe être est trop limitatif, trop étroitement humain, pour pouvoir s’appliquer à une divinité tenue pour absolument transcendante, c’est-à-dire en tout état de cause au-delà de tout langage. Mais le risque serait alors qu’à force de n’être pas au sens humain du terme, on finisse par n’être rien du tout. Leibniz serait donc fondé pour Le Brun et Lebiez, à déceler, dans le mysticisme en général et dans celui d’Angelus Silesius en particulier, un « athéisme spéculatif caché »[37].

En effet, tout en reconnaissant la beauté de son œuvre[23], et se sentant interpellé par elle, Leibniz ne suivait pas Silesius dans sa dextérité à manier le paradoxe et à opérer d'un vers à l'autre des renversements logiques extrêmes, poussant au-delà des limites philosophiques l'art de la contradiction chauffée à blanc dans des retournements et des raisonnements de ce type par exemple :

« Pour bien servir Dieu, il faut aller au-delà de Dieu lui-même ; il faut rejeter ceux qui nous séparent de Dieu, les anges, mais pour atteindre une « surangélité » dont Silesius dit qu'elle est l'essence de l'homme. L'objet du mystique est même un au-delà de la divinité, que l'homme n'atteint qu'en refusant de rester un homme[23]. »

Leibniz alors range Silesius parmi ceux « dont les pensées extraordinairement audacieuses, remplies de comparaisons ardues, confinent à l'impiété » [Leibniz[42], cité par Munier[43]]. Ce qui était pour Leibniz une critique de prise de distance, devient justement aujourd'hui, pour le philosophe et universitaire Christian Ruby, la première des raisons pour lesquelles l’œuvre de Silesius « est décisive », par le fait même qu'elle introduit un doute éminemment moderne, en bousculant les références conceptuelles de son temps, en en brouillant les repères existentiels, et en poussant leur logique jusqu'à l'extrême limite de leur retournement. Et donc tout simplement :

« parce que la connaissance de l’œuvre mystique laisse parfois des doutes sur les conclusions à en tirer. Plus la fusion en Dieu est grande, plus Dieu finalement se dissout dans sa fonction transcendante. Il y a dans la mystique une sorte de panthéisme sous-jacent qui retourne l’œuvre entière en son propre contraire. Ce à quoi ne s’est jamais trompé Leibniz (qui rapproche le Voyageur chérubinique de la pensée de Baruch Spinoza), et qui faisait dire à Hegel que Silesius développait un pur panthéisme[7]. »

Le débat suscité par ce mysticisme étroitement associé à la théologie négative n’est en fait pas vraiment tranché, ni théologiquement, ni métaphysiquement, ni philosophiquement : la foi en Dieu d'un tel mysticisme, par l'extrémisme même de son identification fusionnelle au divin et de sa vision de la transcendance, est en effet constamment guettée par le panthéisme, voire par un déisme absolu qui nie presque le caractère personnel du divin mis en avant depuis l'Antiquité aussi bien gréco-latine (en version polythéiste), que judéo-chrétienne (en version monothéiste). Et pourtant, chacun de ces mystiques, depuis les plus grands, d'ailleurs canonisés (Augustin d'Hippone, François d'Assise, Jean de la Croix, Thérèse d'Avila), jusqu'à nos mystiques allemands (Maître Eckardt, et bien sûr Angelus Silesius) ne cesse de protester, avec reconnaissance et ravissement, de sa foi en Dieu, et de la proclamer avec tous les accents de l'authenticité vécue et de la sincérité la plus profonde.

Et ils ont en effet tous voué leur vie à cette foi en Dieu et à son développement, ce qui nous rend plus difficile à accréditer l'hypothèse d'un doute à cet égard, même en tenant compte des risques que l'Inquisition pouvaient faire courir à ceux qui affichaient trop ouvertement des options hétérodoxes (il en va autrement, peut-être, pour un philosophe comme Spinoza, mais il se situe en dehors de la sphère mystique). En tous cas, ce débat de l'athéisme caché supposé des mystiques, qui n'est pas clos aujourd'hui où se développe même sereinement une spiritualité et un mysticisme sans Dieu[44], faisait déjà rage au début du XVIIe siècle.

Prescience de la poésie...

Pour autant on sait par l’histoire de la littérature, et l’histoire de la philosophie y est souvent revenue sans en venir à bout, que la poésie est « à même de rendre une forme de pensée qui échappe à la raison »[37], ou même qui excède la raison ; en ce sens, la poésie serait presciente, à tous les sens du terme : avant la science (un peu comme alchimie et astrologie précèdent, historiquement, chimie et astronomie, ou en tout cas sont indissolublement liées à leur naissance). Et presciente aussi au sens théologique du concept où, en tant que divination, elle représenterait l'étincelle du divin au cœur de l'âme humaine, une parcelle de la faculté divine de Connaissance absolue transcendant le temps en un éternel instant (oxymore étymologique) ; vision hugolienne du Poète tenant lieu de Prophète en des temps moins religieux. Mais enfin la poésie serait presciente aussi en tant qu'anticipation d'un savoir futur, comme un pressentiment et plus : une précognition, laissant une large place à l'intuition sur les chemins multiples vers la vérité[45].

C’est en ce dernier sens qu’Arsène Houssaye, parle de la prescience du poète dans son livre « Histoire du quarante-et-unième fauteuil de l’Académie Française[g] ». Dans ce livre, il imagine la succession de tous ceux qui ne furent PAS élus à l’illustre institution alors qu’ils auraient mérité d’y figurer (comme Descartes ou Molière, Beaumarchais, Stendhal ou Balzac)[46]. Ainsi il place dans la bouche de Rotrou, autre illustre « non-élu » à l’Académie française, et donc « occupant » de ce quarante-et-unième fauteuil, dans son « discours de réception » (inventé par Houssaye à partir de citations de Rotrou), pour l’éloge de son « prédécesseur » dans ce fauteuil à savoir Descartes, un parallèle entre le mode de connaissance du philosophe (ou « savant ») et celui du poète. Il lui fait dire :

« Le poëte[h] ne peut-il pas parler du philosophe ? N’habite-t-il pas le même monde des idées, des sons et des images ? Le poëte n’étudie pas comme le philosophe ; mais, s’il n’a pas la science, il a la prescience. Le cygne était consacré à Apollon. Les anciens, nos maîtres éternels, lui donnent la vertu de sentir, de comprendre, de prévoir l’avenir. Les poëtes sont des cygnes. […] Ainsi la science divine est en nous ; notre âme est le luth sublime où résonnent les doigts des dieux. Les savants sondent les abîmes, tandis que nous nous élevons sur les sommets ; ils parcourent le monde, nous parcourons le ciel ; ils ont le compas, nous avons les ailes. […]. Strabon a dit : "Les poëtes n’ont que la fable avec eux, les philosophes ont la vérité" ; mais la fable n’est-elle pas la vérité elle-même, habillée des splendeurs symboliques[47] ? »

Car si la visée de la parole poétique est avant tout esthétique, celle-ci néanmoins « travaille » le langage et ne saurait à ce titre être hors de la pensée ; faite d’une expérience limite du logos elle ne peut totalement être étrangère à la logique, même si sa façon de lui appartenir est tout à fait spéciale. Sinon la poésie est cernée de trop près par l’incommunicable, comme l’expérience mystique l'est par l'athéisme même, dans leur commune tentative d'approche « asymptotique » de l'indicible, et la conscience aiguë qu'ils en ont tous deux : le poète et le mystique, a fortiori celui qui est à la fois poète et mystique comme Angelus Silesius[i] :

« On peut même y trouver une sorte de beauté que l’on pourra préférer à toute vérité de la raison. Mais que faire d’une spiritualité religieuse qui se fonde sur le néant de la divinité ? Si Dieu n’est pas un être en notre sens (Heidegger dirait un « étant »[j]), est-ce à dire qu’il n’est pas ? Le néant de Dieu du mystique est-il assimilable à ce que l’athée tient pour la non-existence de Dieu ? »[37]

... pour « penser le rien » ?

Malebranche, notre théologien et métaphysicien éminemment rationaliste, cité par Le Brun / Lebiez, a tranché pour sa part : « penser le rien c’est ne rien penser ».

Pour le mystique c’est exactement le contraire, et la porte étroite de sa foi en Dieu tient tout entière dans ce paradoxe : « la pensée du rien n’est pas une absence de pensée. Reste à tenter de dire ce qu’il en est »[37].

Que pourrait alors être le contraire du point de vue de Malebranche sur « penser le rien » dans une perspective mystique ? Quelque chose comme : « penser le rien c'est le seul moyen de tenter de penser le Tout ». Et même : « penser le rien c'est se placer au cœur même de l'acte de penser en tant que tel, hors tout objet de pensée illusoire, dont la présence divertit et masque l'essentiel qui se trouve dans le fait même de penser ». Essayer de penser le rien permettrait alors de débarrasser la pensée d'une "objectivation" superflue, de se dispenser de l'objet de pensée parce qu'il parasiterait la « conscience océanique » du Tout. D'ailleurs, le Cogito de Descartes est lui aussi une pensée "hors tout". Et, déjà chez Parménide : « c'est une même chose que le penser et l'être », ce qui rend tout aussi facultatifs l'objet et l'objectivation de la pensée. On trouvera un développement intéressant de cette question de la "pensée du rien" dans le livre de Yannick Courtel paru en 2013 : Essai sur le rien[48], et dont Philippe Capelle-Dumont a fait une recension précise[49]. Roger Munier, déjà évoqué et traducteur attentif de Silesius, commente ainsi cette thèse de Courtel dans la préface qu'il consacre à cet ouvrage :

« Le Rien n'est pas, sans doute, c'est même la définition qui en parle le mieux, au plus ras de lui-même. Mais il est pourtant ressenti. Sourdement, mais réellement ressenti. Moins à la faveur d'une démarche intellectuelle, toujours seconde, que d'une intense intériorisation de l'expérience vécue, et notamment d'une des plus fondamentales qui soient à cet égard : celle de l'angoisse. La tonalité propre de l'angoisse nous met en prise sur le Rien. Mais ce Rien la précède. Comment, s'il se peut, nous en tenir à lui, l'atteindre en lui-même dans son esquive ? »[50]

Le mystique ajouterait sûrement, à celle de l’angoisse, l’expérience vécue de la Présence paradoxale de Dieu dans son absence même. D’où, pour lui, cette importance de la démarche consistant à tenter de penser le rien pour « L'atteindre en Lui-même dans son esquive »… Cette démarche n'est pas sans rappeler la construction d'un « christianisme "gnostique" intériorisé » par Silesius selon Érik Sablé, déjà évoquée dans la section consacrée ici au « Voyageur chérubinique » [21].

Pour Angelus le mystique, en effet, il s'agit de trouver Dieu au « plus intime de l'intime de moi-même » comme pour Augustin (Confessions III, 6, 11), d'où ses exhortations à chercher « le Ciel en toi », parce que « le cœur humain est capable d'enclore entièrement le Très-Haut » qui est pourtant « démesurément au-delà de toute mesure » (voir ci-dessous la section "Exemples"). Ce concept théologique de "Dieu plus intime que l'intime" apparu chez Augustin d'Hippone[51],[52] se retrouve aussi chez Maître Eckart[53], et a été beaucoup étudié en ce début de XXIe siècle du point de vue historique, métaphysique et théologique.

Et donc, approcher le "rien" par la pensée devient une des voies possibles pour ressentir la présence divine, en soi, du "Tout ineffable", ainsi que l'indique le titre piquant du dernier livre de Jacques Le Brun, historien des religions et philosophe français, hélas récemment décédé () de la COVID-19 : Dieu, un pur rien (Angelus Silesius, poésie, métaphysique et mystique)[54]. Les épigrammes du Pèlerin chérubinique en tout cas veulent le prouver en le donnant à éprouver par l’action, et par la « magie » de l’écriture poétique.

Silésius et Pascal

Encore s'agit-il d'une pensée entraînée par les pratiques mystiques (présentes dans toutes les traditions religieuses), et mêlée de méditation, de prière, et d'émerveillement contemplatif, ainsi que rompue à la méticulosité systématique, calquée sur celle des mathématiques, que met en œuvre un Spinoza, mais aussi parfois Maître Eckart et d'autres théologiens "négatifs"[37]. Pensée systématique qui affleure, certes (n'oublions pas la formation scientifique, pour le XVIIe siècle, qu'Angelus Silesius a reçue), si ce n'est que Silesius, quoiqu'adossé à l'édifice d'une pensée complexe construite depuis l'Antiquité et le Moyen Âge qu'il a d'aileurs passionnément explorée, s'exprime plutôt, du fait de la brièveté aphoristique de ses distiques déjà remarquée, par fulgurances poétiques mystérieuses et provocantes. Un peu comme son exact contemporain, le Pascal des Pensées, avec lequel il est assez souvent comparé, comme le fait par exemple sa traductrice Camille Jordens :

« Tout comme celle de son contemporain Pascal (1623-1662), l'œuvre d'Angelus Silesius (1624-1677) est un point d'intersection où se rencontrent la littérature, [la pensée] et la spiritualité. [...] À la fois médecin et poète, doué d'un esprit profondément spirituel, Silesius fait partie d'un cercle qui entend réformer le luthéranisme officiel dans le sens de l'intériorisation et de l'expérience mystique. En quête d'absolu, Silesius y trouve un milieu d'incubation qui permet le développement de sa réflexion théologique. Succède alors une phase de créativité intense durant laquelle culture mystique et veine poétique se combinent pour donner naissance au Pèlerin chérubinique, le chef-d'œuvre d'un jeune auteur de trente-trois ans. »[55]

C'est justement cette « intersection » qui insuffle l'inspiration et nourrit l'originalité de leurs deux œuvres, comme elle permet la comparaison de leurs vies. Comme Silesius en effet, Pascal a connu une expérience mystique fulgurante, dans la nuit du 23 au 24 novembre 1654, dite la Nuit de feu, dont il a témoigné dans son Mémorial. Comme Silesius, Pascal a lu avec ferveur les mystiques, notamment Jean de la Croix, pendant sa retraite au château de Bienassis. L'un et l'autre ont connu une formation scientifique (Pascal l'ayant actualisée beaucoup plus que Silesius). Et comme Pascal appartenant de manière épisodique au courant janséniste (voir la section Pascal et Port-Royal (1654 - 1662) de l'article consacré à Blaise Pascal), animé d'une volonté réformatrice minoritaire en son siècle et parfois persécutée, Silesius s'est lui aussi rallié à l'effervescence d'un courant minoritaire et réformateur, prônant une évolution mystique à des autorités religieuses protestantes qui n'en voulaient pas, et il a été inquiété pour cela.

Philosophique, spirituelle et poétique, leur œuvre, pour Christian Ruby, n'est pour autant « pas une œuvre d’Église, fût-elle tout de même catholique. C’est une œuvre vraiment mystique et émanant d’un mystique[7] ». Et l'on peut justement à certains égards, comparer le Pèlerin chérubinique de Silesius aux Pensées de Blaise Pascal[7], alors qu'« on réduit souvent [cette œuvre] au modèle de la pensée mystique de la Contre-Réforme en culture germanique. Autrement dit, elle combine adroitement une formulation mystique, une poétique pastorale, une lecture particulière du Cantique des cantiques et des synthèses philosophiques de Saint Augustin, Maître Eckhart, Paracelse, Jacob Böhme, extrêmement fines et habiles […][7] ».

Et surtout leur œuvre concourt à la définition de ce que Ruby appelle « une subjectivité baroque », et c'est ce qui fait toute leur importance à ses yeux :

« La seconde raison implique la question de la définition du sujet baroque. Qu’est-ce qu’un tel sujet ? Si apparemment l’essentiel réside dans les « exercices spirituels » du mystique, il ne faut pas longtemps pour découvrir que le « cœur du croyant » (c’est la même expression que celle de Pascal) est déjà plein de Dieu ([voir notamment les distiques] : 49, 50, 60, 106, 133, 167), et que séparé du corps presque "mort d’avance", selon la perspective dualiste (35, 150), il peut s’identifier directement à Dieu (3, 4). […] chacun [est] à soi-même son propre médiateur, donc aussi son Christ, et l’Église tout à la fois (180). Autant dire que Dieu absolu, éternel, et le sujet baroque deviennent les objets réciproquement décalés de la plus pure des figures baroques : l’ellipse, soit : « Dieu en moi et moi en lui », deux pôles, mais une seule figure, deux points et un cercle anamorphosé, une perfection partagée [céleste et terrestre à la fois] »[7].

« Kénose » chrétienne et « vacuité » orientale

Pour ce qui est de cette approche mystique de l'entité divine, à la fois si proche et si lointaine, tellement ineffable qu'elle transcende absolument et mystérieusement nos concepts humains de l'être et du rien, rappelons aussi que même pour l'orthodoxie catholique, Dieu, ainsi que la divinité de Jésus, ne se définissent pas seulement par la plénitude, la toute-puissance et l'omnipotentialité, mais aussi par le concept théologique complexe (et longuement débattu) de la « kénose » soit l'évidement, le dépouillement de soi-même, l'humilité, la traversée même du néant[56]. Cette kénose serait le processus par lequel Jésus assume pleinement la dimension humaine de l'Incarnation, et par lequel l'omnipotence de Dieu, pour ce que justement elle ne connaît aucune limite, peut donc aussi se muer en son contraire : l'humilité absolue. Ce qui permet de constater que les thèses apophatiques et les paradoxes mystiques ont infusé depuis longtemps dans le dogme catholique[57]. Ce concept de kénose rejoint aussi la mise en perspective par Emmanuel Levinas du concept d'être chez Heidegger[58].

La kénose en tant que concept théologique n'est pas non plus sans évoquer celui de « vacuité de la vacuité » qui est au centre de la vision du monde bouddhiste. Bien que ces univers de pensée restent distincts et culturellement assez éloignés, l’œuvre du philosophe japonais Masao Abe, spécialiste des religions comparées, explore en détail ce rapprochement. On pourra consulter à ce sujet la thèse d'Alex Galland : Bouddhisme et christianisme chez Masao Abe dans la perspective du « pur amour », accessible en ligne, qui conteste, après en avoir exposé l'essentiel, la validité de ce rapprochement entre kénose chrétienne et vacuité bouddhiste[59].

Exemples

Cette influence de la théologie négative est sensible aussi dans de nombreux poèmes de Silesius, comme ceux qui évoquent la nature énigmatique et incommensurable de Dieu, et Sa présence ineffable. C'est le cas par exemple des aphorismes en distiques (et autres épigrammes) suivants, sélectionnés ici à l'aune de leur proximité avec les raisonnements de la théologie négative[60] :

— Le Pèlerin chérubinique, Cherubinischer Wandersmann Ou bien :

— C.W., I, 240 Ou encore :

— C.W., I, 7 Ou enfin, quand la transcendance absolue se mue en immanence sublime :

— C.W., I, 259

— C.W., trad. Maël Renouard, p. 105, Rivages poche no 464 |

— C.W., 1331, trad. Roger Munier

— C.W., 1494

— C.W., III, 135

— C.W., V, 196

— C.W., V, 197 |

C'est d'ailleurs aussi le cas du plus connu d'entre eux : « La Rose est sans pourquoi […] » (voir ci-dessous).

Postérité

Résumé

Contexte

Angelus Silesius a été beaucoup lu par les poètes et philosophes de culture allemande dès le XVIIe siècle, et surtout depuis le XIXe siècle où il fut redécouvert. Son influence posthume s'étend jusqu'à Rilke, Schopenhauer et Heidegger. Ainsi, Roger Munier, auteur d'une traduction de référence de L'Errant chérubinique[43], a écrit :

« Salué par les plus grands, de Leibniz à Heidegger, en passant par Hegel et Schopenhauer, l'écho de son œuvre sur la pensée profane n'a cessé de s'amplifier. En nombre de points, et sans doute pour l'essentiel, la méditation de Silesius nous apparaît aujourd'hui proche du zen[61]. »

En effet, sans qu'il puisse être probablement question à l'époque d'une quelconque influence réciproque, certains passages de l’œuvre de Silesius, par leur caractère laconique et abrupt, et son habileté à manier le paradoxe, peuvent évoquer ce que l’on connaît aujourd’hui du zen, notamment dans sa pratique du kōan (école Rinzai), dont les propositions utilisent les rapprochements incongrus, la provocation par l’absurde, les apories d’un raisonnement saturé de contradictions insolubles. Toutes ces techniques langagières visent pour le maître à provoquer chez son disciple la surprise et la déception de toute logique intellectuelle, afin d’élever son niveau de conscience et de le rapprocher du Satori, lui permettant enfin le discernement entre l'éveil et l’égarement dans des questions sans fin et sans réponse. Ce chemin de méditation invite le disciple à « dissoudre » ces contradictions (plutôt que les résoudre puisque c’est logiquement impossible) dans la vacuité[k] du non-sens, pour exténuer les tensions du moi, et développer l’intuition au-delà de toute compréhension intellectuelle. Vivre et ressentir plutôt que raisonner, ce qui est aussi une caractéristique de l’attitude mystique[37],[61].

Il n'est que de voir d'ailleurs (ci-dessous) le nombre et la variété des traductions en français de son œuvre maîtresse pour constater que la gloire posthume d'Angelus Silesius est toujours actuelle, peut-être redoublée aujourd'hui par la curiosité de la pensée occidentale pour la pensée « non duelle » de l'Orient[21], comme nous le suggèrent Roger Munier et Érik Sablé.

Influence : les métamorphoses de la Rose, depuis Ronsard via Silesius

Chez Stéphane Mallarmé et Rainer Maria Rilke

Mallarmé…

On l’a dit, Silesius fut redécouvert et relu surtout à partir du début du XIXe siècle, et on peut y repérer particulièrement l’influence de ses distiques de la rose, par exemple de celui-ci :

« La roseLa rose que contemple ici-bas ton œil de chair

A déjà fleuri de la sorte en Dieu dans l'éternel[l] »

— Angelus Silesius, Le Pèlerin chérubinique, livre I, poème 108.

Et surtout du plus célèbre d’entre eux :

« Sans pourquoiLa Rose est sans pourquoi, elle fleurit parce qu'elle fleurit,

N’a cure d’elle-même, ne se demande pas si on la regarde[m] »

— Angelus Silesius, Le Pèlerin chérubinique, livre I, poème 289.

L’abandon aux forces fluentes de la vie incitant au lâcher prise, qui s’y dessine, redouble désormais la thématique traditionnelle de la tristesse de l’éphémère qui était celle de la rose depuis le Moyen Âge, et surtout depuis la fameuse rose de « Mignonne… » chez Ronsard[62].

- Ronsard : poète, et Cassandre : muse, face contre face.Refermez le livre : les voici étroitement embrassés !…

- • À gauche : portrait de Pierre de Ronsard, gravure, dans Jean-Jacques Boissard : Bibliotheca sive Thesaurus virtutis (« La bibliothèque ou le trésor des vertus »)[63], publié par William Fitzer en 1627 à Francfort-sur-le-Main (conservé à la Bibliothèque communale de Trente).

- • Au centre : portrait de Cassandre Salviati à 20 ans, celle pour qui fut écrite la célèbre Ode XVII, « Mignonne, allons voir si la rose… » ; elle est en frontispice des premières éditions (ici celle de 1553) des Amours de Ronsard, en regard d'un portrait du poète à 27 ans.

- • À droite : Bibliothèque Condé, frontispice d'une nouvelle édition : Les Amours… nouvellement augmentées par lui, Ronsard, Paris, veuve de Maurice de La Porte, 1553 (2e état) : les deux amoureux en regard l'un de l'autre…

Et en effet, comment ne pas voir l’influence de la lecture de Silesius quand on suit tout au long de ce siècle comment se file la métaphore et se multiplient les métamorphoses du symbole de la rose, la fleur par excellence, dont la beauté fugace et rayonnante, insolente, le parfum enivrant, l’expression de féminité, et la fragilité têtue forment une réserve de poésie et de questionnement inépuisable, au cœur même de l'impossible — ou difficile pour le moins — conjonction de la beauté et du sens, de l'éternel et de l'éphémère, du désir et de la mort ?

Ainsi par exemple chez Mallarmé, qui hausse « la pratique poétique au niveau d’un culte, d’une expérience mystique, d’une véritable quête de l’Idéal, mieux vaudrait dire une hantise, soit une entreprise métaphysique[64] » : à la rose de Silesius dont la réalité immédiate et la présence absolue disqualifient tout langage, néantisent les mots, exténuent et excèdent toute communication possible, et nous montrent les limites de notre intelligence du monde, répond en miroir chez Mallarmé la rose langagière qui absente le réel :

« Je dis : une fleur ! et, hors de l’oubli où ma voix relègue aucun contour, en tant que quelque chose d’autre que les calices sus, musicalement se lève, idée même et suave, l’absente de tous bouquets[65]. »

À laquelle répond à son tour Rainer Maria Rilke, sans la contredire seulement mais revenant plus près, peut-être, de la rose de Silesius, de sa présence irréductible, indiscutable, et sans « inquiétude » causale :

« Les fleurs ne sauraient être absentes : grandes et étonnées, elles dorment tout le long du jour, étendues dans les fraîches vasques de bronze, fleurs oisives[n]. »

Des critiques l’ont souligné : les œuvres et les poétiques de Mallarmé et de Rilke sont en dialogue fructueux depuis l’entrée en poésie du second ; ils ont été un temps contemporains, et on connaît l’admiration du jeune poète autrichien pour celui qui fut surnommé par ses pairs « le Prince des poètes », son aîné[66]. Et ceci est particulièrement vrai à propos de la riche thématique de la fleur-reine, à laquelle ils sont tous deux souvent revenus, en échos plus ou moins proches l’un de l’autre, comme de la rose de Silesius.

Par exemple, pour Mallarmé, ces extraits de son poème Les Fleurs[67]:

« Et, pareille à la chair de la femme, la rose

Cruelle, Hérodiade en fleur du jardin clair,

Celle qu’un sang farouche et radieux arrose !

[…]

Ô Mère, qui créas en ton sein juste et fort,

Calices balançant la future fiole,

De grandes fleurs avec la balsamique Mort

Pour le poëte las que la vie étiole. »

Ou encore, dans Hérodiade[68] :

« Triste fleur qui croît seule et n’a pas d’autre émoi

Que son ombre dans l’eau vue avec atonie. »

… et Rilke

On trouve aussi des échos évidents de la rose de Silesius parsemés dans l’œuvre de Rilke, mais concentrés particulièrement à la fin de sa vie. Il a terminé sa vie à la « Tour Isolée », le petit manoir de Muzot[69], à Veyras, tout près de Rarogne où il est enterré, dans le canton du Valais, en Suisse[69]. C’est là qu’en « , Rilke est envahi par un élan créateur sans pareil. En l’espace de ces quelques jours, il écrit quatre nouvelles Elégies et en complète deux autres, commencées antérieurement. Il y aura dix Élégies de Duino, en fin de compte. Presque en même temps naîtra, entre le 2 et le , un cycle composé de 55 poèmes dont la valeur intrinsèque ne cède en rien à celle des Élégies : les Sonnets à Orphée. Les deux cycles paraîtront en 1923[70]. ».

« En quelques jours d’immédiat saisissement, alors que je pensais m’attaquer à autre chose, ces sonnets [à Orphée] m’ont été donnés[70]. » (Rilke, lettre à Gertrud Ouckama-Knoop, le ). C’est « Le temps de l’accomplissement » (selon la formule de Philippe Jaccottet, poète suisse vaudois francophone et traducteur de Rilke). « Ce fut une tempête qui n’a pas de nom, un ouragan dans l’esprit[70]. » (Rilke, lettre à Marie de la Tour et Taxis, le ). Sa maladie, particulièrement incurable alors (la leucémie, diagnostiquée tardivement[69]), et la conscience probable de sa mort prochaine, n'y sont peut-être pas étrangers.

Un peu plus tard, dans la paix retrouvée grâce sa terre d’accueil, après cet ouragan intérieur créatif, Rilke se livre à des « essais de latinité[70] ». Parmi ses travaux de traduction en allemand de poèmes français (notamment ceux de Valéry[70]), il écrit de courts poèmes ciselés directement en français, car il veut célébrer en langue française ce paysage qui s’accorde à son âme, ce lieu qui lui permet l’isolement nécessaire à son intense création, puis lui insuffle patiemment assez de sérénité pour s’en remettre[o]. Rilke considère en effet le Valais comme une région de langue française, et son séjour long et heureux dans cette région l’incite à pratiquer cette langue, comme en remerciement, et avec un bonheur d'expression, un plaisir évident[70], pas seulement dans sa correspondance, mais aussi en poésie[p].

Bien que la majorité de son œuvre soit en allemand, Rilke composa donc plus de 400 poèmes en français dédiés au canton du Valais[71]. De 1924 à 1927, sont ainsi écrits et paraissent aux Éditions de La Nouvelle Revue française : « Vergers » et les « Quatrains Valaisans », « Tendres impôts à la France », puis « Les Fenêtres » et « Les Roses »[72]. Ses amis parisiens André Gide, Edmond Jaloux, Romain Rolland et Maurice Betz leur réservent un accueil chaleureux et enthousiaste. Et ils sont bien accueillis par la critique française. Ainsi Pierre Guéguen souligne la musicalité du langage : « Jamais le français de Rilke n’a été si pur. Il atteint au chant sans effort ; toutes les syllabes lui sont amies et nous sont amour[70]. ».

C’est ce dernier recueil des Roses qui nous intéresse particulièrement ici, car c’est lui qui contient en filigrane de nombreux échos des roses de Silesius et de celles de Mallarmé. Notons qu’il a été récemment publié à part aux Éditions de l’Aire (Suisse), en un Beau-livre avec des photographies de Nicole Weber[71]. Ces échos s’entendent particulièrement, par exemple, dans les quatrains suivants (choisis isolément pour leurs résonances avec les distiques de Silesius)[73] :

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Le lyrisme mais aussi le mysticisme, on le sait, sont deux traits marquants de la poésie de Rilke. À la lumière de ces derniers poèmes et de ces interrogations s’illuminent, l’un par l’autre, un peu en clair-obscur, l’énigme de la Rose mystique de Silesius, ainsi que le mystère de l’épitaphe souhaitée par Rilke sur sa tombe et qui a donné lieu à de nombreuses interprétations[70] :

« Rose, ô pure contradiction, désir

de n’être le sommeil de personne sous tant de

paupières. »

Chez Jorge Luis Borges

Dans une série de lectures et conférences intitulées Siete Noches (Sept Nuits, 1980), l’écrivain et poète argentin Jorge Luis Borges déclare que selon lui l’essence même de la poésie peut tenir tout entière dans un seul vers de Silesius. Borges écrit :

« Je terminerai avec un vers immense du poète qui, au XVIIe siècle, prit le nom étrangement réel et poétique d’Angelus Silesius. C’est le résumé de tout ce que j’ai dit cette nuit − si ce n’est que moi j’ai dit cela en tentant de raisonner, en un simulacre de raisonnement. Je le dirai d’abord en espagnol, et puis en allemand :

“La rosa es sin porqué; florece porque florece.

Die Rose ist ohne warum; sie blühet weil sie blühet”

[“La rose est sans pourquoi, elle fleurit parce qu’elle fleurit”][76]. »

Les références à Silesius sont constantes dans l’œuvre de Borges, depuis ce jour de 1923 où il trouva ce livre dans une librairie de Genève et en a fait l’un de ses auteurs de chevet. Constantes, mais diverses. Ainsi, dans un texte de 1933, intitulé Elementos de preceptiva (Règles élémentaires), il écrit :

« Nous lisons que « la rose est sans pourquoi » dans le premier livre du Cherubinischer Wandersmann de Silesius. Eh bien moi j’affirme le contraire, j’affirme qu’une tenace conspiration de pourquois est indispensable pour que la rose soit rose. Je crois qu’il faut toujours plus d’une cause pour la gloire instantanée ou le fiasco immédiat d’un vers. Je crois dans les mystères raisonnables, pas dans les miracles sauvages[77]. »

Plus tard, en 1964, il cite à nouveau ces vers, mais cette fois sans plus les prendre à contre-pied : « Die Rose ist ohn Warum. […] La sentence du mystique vise à [nous] prévenir [de] la possible profanation que renferme toute analyse de la beauté »[77].

Néanmoins, que la rose existe avec ou sans cause n’est pas une question pour la rose, mais pour l’œil qui la regarde. Finalement le « panenthéisme » de Silesius, pour Borges, insisterait sur le fait que la rose et l’œil ne sont rien d’autre que deux aspects occasionnels de l’unité essentielle de tout ce qui existe[78]. « Se détacher revient à l’homme capable de Dieu ; mais se détacher de Dieu même est une déprise à laquelle peu d’hommes parviennent », écrit Angelus.

Borges a essayé ce détachement philosophique et contemplatif, et parfois il a semblé l’avoir atteint. Mais il a seulement pu admirer de loin, avoue-t-il, le « détachement du détachement », auquel très peu d’hommes parviennent[78]. La double négation valant une affirmation renforcée, celui-ci n’aboutirait-il pas finalement à la compassion ? Et cette logique de la négation de la négation, ou négation au carré, Borges la traque dans le sillage de Silesius, à savoir que si l’on peut dire de l’esprit et de la conscience qu’ils sont, comme les anciens dieux, la lumière du monde, les deux écrivains rappellent qu’il n’y a pas de lumière si ce n’est par l’obscurité qui l’enveloppe et d’où elle jaillit ; qu'aucun son, aucune musique et aucune note ne peut vibrer si ce n’est sur le fond vivant du silence qui les contient, les environne et les devance ; qu'il n’y a pas d’espace sans le vide d’où il surgit, ni de temps sans l’éternité instantanée qui le soutient et l’imprègne. Cette obscurité luminescente, cette vacuité, ce vide sonore ne sont pas un simple néant mais au contraire la plénitude absolue[78]. Comme Borges le fait, Silesius avait exploré les perspectives quasi illimitées de cette apparente contradiction, dans des distiques comme celui-ci :

« Dieu hors de la créature

Va où tu ne peux pas ; vois où tu ne vois pas,

Écoute où rien ne bruit, tu es là où Dieu parle. »

— Angelus Silesius, Le Pèlerin chérubinique, livre I, poème 199 (traduction Henri Plard).

Quant au distique final du Voyageur chérubinique, Borges le cite à part pour conclure son essai Nueva refutación del tiempo (« Nouvelle réfutation du temps ») dans Otras inquisiciones (repris et traduit dans Enquêtes puis Autres inquisitions, 1952, trad. Paul et Sylvia Bénichou), sans le traduire :

« Freund, es ist auch genug. Im Fall du mehr willst lesen,

So geh und werde selbst die Schrift und selbst das Wesen. »

— Angelus Silesius, Cherubinischer Wandersmann, VI, 263 (1675).

Borges aurait traduit ailleurs : « Maintenant c’est assez, mon ami. Si tu veux continuer à lire, transforme-toi toi-même en le livre et la doctrine » (Libro del cielo y del infierno (« Le livre du ciel et de l'enfer, 126 »)). Dans une conversation postérieure avec Juan José Arreola (en 1978, dans la forteresse de Chapultepec, État de Mexico), il en proposera une version légèrement différente : « Ami, ça suffit. Au cas où tu voudrais continuer à lire, sois toi-même le livre et toi-même l’essence »[79]. Ou mieux encore (en alexandrins) : « Ami, j'arrête là. Si tu veux lire encore, / Va, toi-même deviens l'écriture et l'essence », qui est identique à la traduction de Roger Munier[80].

L’influence du mysticisme est sensible tout au long de l’œuvre de Borges, spécialement dans sa poésie, où il fait souvent référence à Silesius, l’un des seuls devant qui il entrouvrit à demi sa « cuirasse agnostique »[78]. Par exemple on pourra relire son poème Al idioma alemán (« Pour la langue allemande ») extrait de son recueil El Oro de los Tigres (« L’Or des Tigres »), 1972, accessible en ligne[81]. Cette influence et cette sensibilité au paradoxe initiée chez Borges par Silesius est perceptible aussi dans la curiosité que Borges a toujours témoignée envers le bouddhisme, et qui s'exprime dans son essai : ¿Qué es el budismo? (« Qu’est-ce que le bouddhisme ? ») en 1976[82].

Chez Martin Heidegger et Paul Celan

Heidegger…

Ces deux mêmes vers de la « rose », célèbres et souvent cités/commentés, auxquels Borges revient sans cesse, rejoignent également le centre de la pensée heideggerienne (voir aussi section suivante). Soit, en version originale, dans le Premier Livre du Cherubinischer Wandersmann (« Le Pèlerin chérubinique ») :

« Ohne Warum Die Ros' ist ohn' Warum, sie blühet weil sie blühet,

Sie ach't nicht ihrer selbst, fragt nicht, ob man sie siehet. »

— Le Pèlerin chérubinique, livre I, poème 289

Dont voici maintenant des variantes de traduction pour le deuxième vers (le premier étant toujours traduit presque de la même façon) :

« Sans PourquoiLa Rose est sans pourquoi, elle fleurit parce qu'elle fleurit,

N'a pour elle-même aucun soin, – ne (se) demande pas : suis-je regardée ?

/ N'a souci d'elle-même, ne désire être vue

/ Et ne cherche en rien à savoir si on la voit. »

— Le Pèlerin chérubinique, livre I, poème 289

Par le truchement de ces deux vers, en explorant leur énigme et en s'appuyant aussi sur son analyse des thèses de Leibniz et de Hegel, Heidegger a exploré dans nombre de ses ouvrages les problèmes théoriques que pose le mysticisme, son accès direct, comme en « raccourci », à un certain type de vérité et d'adhésion immédiate, de connectivité renforcée à la profondeur de champ du réel. Il y définit une théorie de la vérité comme phénoménale et défiant toute explication rationnelle[83], comme un complément nécessaire quoique contradictoire au Principium reddendae rationis sufficientis de Leibniz, le principe de raison suffisante[84].

Comme le souligne Jonathan Chauveau dans son article du journal Libération du à l'occasion de la parution de la traduction complète de Maël Renouard du Voyageur chérubinique chez Payot-Rivages[23], le commentaire qu'Heidegger a proposé de cette fameuse rose sans pourquoi n'a pas été pour rien dans la renommée du mysticisme et le regain de popularité d'Angelus Silesius au cours de la seconde moitié du XXe siècle, et encore en ce début de XXIe siècle. Et notamment parce qu'il présente les aperçus que nous offre notre mystique silésien comme un recours contre la perte de sens, la froideur et l'anxiété engendrées par l'entrée dans la civilisation technique[85]. Surtout lorsque sa montée en puissance coïncide, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, avec la prise de conscience de la barbarie de la Shoah :

« [Heidegger] présente la rose « sans pourquoi » comme un modèle de sagesse pour âge de technique : à l'image de cette fleur, belle sans volonté d'être rose, nous devrions nous défaire du souci et parvenir à une forme d'abandon. Distinguée, la fleur mystique fut ensuite recueillie par La Rose de personne (1963) du poète Paul Celan, parfois appelé l’Angelus Novus[85]. »

… et Celan

- Chanter encore après l'Indicible...