Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Marguerite Yourcenar

femme de lettres française De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

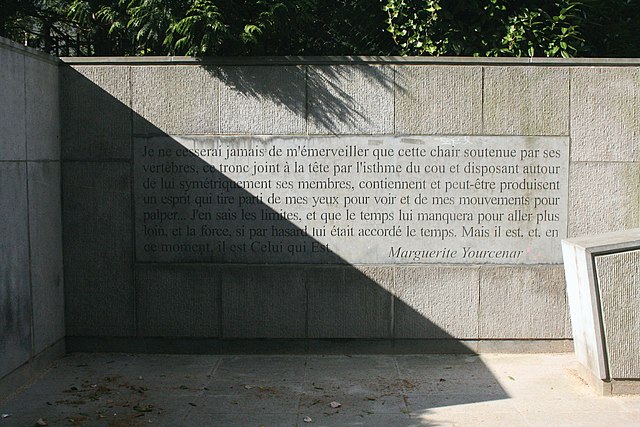

Marguerite Yourcenar[b], pseudonyme de Marguerite Cleenewerck de Crayencour, née le à Bruxelles (Belgique) et morte le à Bar Harbor dans l'État du Maine (États-Unis), est une femme de lettres et académicienne française (naturalisée américaine en 1947). Romancière, nouvelliste et autobiographe, elle est aussi poète, traductrice, essayiste et critique littéraire.

Remove ads

Elle est la première femme élue membre de l'Académie française en 1980 et la première femme dont l’œuvre est publiée de son vivant dans la Bibliothèque de la Pléiade en 1982.

Remove ads

Biographie

Résumé

Contexte

Jeunesse

Marguerite Antoinette Jeanne Marie Ghislaine Cleenewerck de Crayencour — ce dernier nom, celui d'une terre acquise par la famille, est adjoint au patronyme au XVIIIe siècle — est née dans une maison de l'avenue Louise, à Bruxelles, d'un père originaire de la Flandre française et issu d'une famille de l'ancienne bourgeoisie[c], Michel Cleenewerck de Crayencour, et d'une mère issue de la noblesse belge, Fernande de Cartier de Marchienne, qui meurt dix jours[2] après la naissance de l'enfant[3]. Elle est la nièce d'Émile de Cartier de Marchienne, ambassadeur belge en poste à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale.

Il restera la propriété de la famille Dufresne jusqu'à la mort de Noémie en 1909. Michel Cleenewerck de Crayencour, le père de Marguerite Yourcenar, le vend en 1913, peu de temps après l'avoir hérité de sa mère.

Marguerite est élevée par une bonne, Barbara, chez sa grand-mère paternelle Noémie Dufresne (dont elle fait, dans Archives du Nord, un portrait acide). Son père, un notable anticonformiste, cultivé et grand voyageur, est souvent absent et joue sa fortune au casino. Elle passe ses hivers dans l'hôtel particulier de sa grand-mère rue Marais à Lille et ses étés, jusqu'à la Première Guerre mondiale, dans le château familial situé au sommet du mont Noir dans la commune de Saint-Jans-Cappel (Nord), construit en 1824 par son arrière-grand-père Amable Dufresne (1801-1875) et qui restera la propriété de la famille Dufresne jusqu'à la mort de Noémie en 1909.

Michel Cleenewerck de Crayencour, le père de Marguerite Yourcenar, le vend en 1913, peu de temps après en avoir hérité. Le château sera détruit lors des combats de la Première Guerre mondiale[d].

Lorsqu'elle a 9 ans, elle emménage à Paris avec son père et une nouvelle bonne, Camille, s'occupe d'elle. Marguerite va au théâtre, au musée, lit les livres, comme Tolstoï, que son père lui propose à la lecture. Pendant la Première Guerre mondiale, le père et la fille se rendent en Belgique, puis en Angleterre, et reviennent à Paris en 1915[4]. Marguerite Yourcenar n'est jamais allée à l’école, elle reçoit une éducation à domicile. Elle apprend le grec avec un professeur et s’initie seule au latin et à l’italien. En 1919, elle passe la première partie du baccalauréat en candidate libre à Aix-en-Provence avec la mention passable, et ne se présentera pas à la seconde partie[5],[6].

Son premier poème dialogué, Le Jardin des chimères, est publié à compte d'auteur en 1921 et signé Marg Yourcenar.

Yourcenar, anagramme de Crayencour à l'omission d'un C près, est le pseudonyme qu'elle s'est donné avec l'aide et l'accord de son père et qui deviendra son patronyme légal en 1947 lorsqu'elle recevra la nationalité américaine[7].

Elle accompagne son père dans ses voyages : Londres pendant la Première Guerre mondiale, le Midi de la France, la Suisse, l'Italie où elle découvre avec lui la villa d'Hadrien à Tivoli. Elle l'observe, assiste à ses amours dont elle fera la trame de Quoi ? L'Éternité.

Débuts littéraires

En 1929, elle publie son premier roman, inspiré d'André Gide[e], d'un style précis et classique : Alexis ou le Traité du vain combat. Il s'agit d'une longue lettre dans laquelle un homme, musicien renommé, confie à son épouse son homosexualité et sa décision de la quitter dans un souci de vérité et de franchise. La « Monique » du texte n'est autre que le grand amour du père de Yourcenar, par ailleurs ancienne condisciple de sa mère, Jeanne de Vietinghoff.

Après le décès de son père en 1929 (il a eu le temps de lire le premier roman de sa fille), Marguerite Yourcenar mène dans les années 1930 une vie bohème entre Paris, Lausanne, Athènes, les îles grecques, Istanbul, Bruxelles, etc. Elle fréquente un bar de lesbiennes, rue du Mont-Thabor à Paris, et noue des liaisons avec des femmes dont Lucy Kyriakos[4],[8].

En 1930, André Fraigneau[9], alors jeune écrivain et éditeur chez Grasset, découvre l’essai de Yourcenar sur Pindare, un manuscrit jamais publié. Il joue un rôle décisif dans la carrière de la jeune écrivaine en publiant Pindare, La Nouvelle Eurydice, La mort conduit l’attelage ainsi qu'une première version de Denier du rêve, Feux et Les Songes et les Sorts. André Fraigneau la conseille, l’édite, et l'incite à découvrir la Grèce qui devient un point focal de sa vie entre 1932 et 1939[8].

Elle éprouve pour lui une passion amoureuse intense, mais Fraigneau préfère les hommes, un aspect qui le rend encore plus désirable à ses yeux. Elle décrit dans Feux, paru en 1936, cette impossible passion. Le roman est composé de textes d'inspiration mythologique ou religieuse entrecoupées d'apophtegmes, où l'autrice traite sur différents modes le thème du désespoir amoureux et des souffrances sentimentales. Elle reprend ce thème plus tard dans Le Coup de grâce, paru en 1939, un court roman sur un trio amoureux ayant pour cadre la Courlande en 1919 pendant la guerre d'indépendance lettonne et la lutte des corps francs allemands contre les forces bolcheviques. Lorsqu'elle apprend la visite en 1941 de Fraigneau en Allemagne, sur invitation de Joseph Goebbels, elle rompt définitivement avec lui et l'efface de sa vie. Son nom n'apparaît pas dans la chronologie du premier volume de la « Pléiade » sur Yourcenar, paru de son vivant en 1982[4].

En 1937, elle rencontre à Londres Virginia Woolf dont elle traduit le roman Les Vagues. À son retour à Paris, elle fait la connaissance de Grace Frick qui deviendra sa future compagne.

C'est chez Gallimard qu'elle publie en 1938 Nouvelles orientales, un recueil regroupant dix nouvelles historiques ou fantastiques, publiés précédemment dans des revues littéraires. L'ouvrage est dédié au poète grec André Embiricos (1902-1975) avec lequel elle a voyagé. La nature exacte de leur relation, qui s’interrompt en 1939, n'est pas connue[4].

La bisexualité de Marguerite Yourcenar est affirmée pour certains[10],[9], mais non avérée pour d'autres[4].

Départ pour les États-Unis

En 1939, alors que l'Europe s'achemine visiblement vers la guerre, Marguerite Yourcenar part pour les États-Unis rejoindre Grace Frick[f], alors professeur de littérature britannique à New York et sa compagne depuis une rencontre fortuite à Paris, en février 1937, à l'hôtel Wagram[9]. Pendant la guerre, l'autrice ne publie que quelques articles qui paraissent au sein de Les Lettres françaises qui est à l'époque sous la direction de Roger Caillois[11]. Elle écrit pendant cette période trois pièces ayant toutes pour sujet un élément de la pensée grecque, à savoir, Le mystère d’Alceste (1942), Électre ou la Chute des masques (1943), Qui n’a pas son Minotaure ? (1947). Elle traduit également une grande quantité de « Negro spirituals », rassemblés ultérieurement sous le titre de Fleuve Profond, Sombre Rivière[12].

Grace Frick renonce à sa carrière universitaire. Elle soutient financièrement et psychologiquement Marguerite Yourcenar pendant la guerre et devient la traductrice de son œuvre en anglais[13]. Elles s'installent à partir de 1950 sur l'île des Monts Déserts (Mount Desert Island, dans le Maine), qu'elles avaient découverte ensemble en 1942, et nomment leur maison Petite Plaisance[14]. Yourcenar passe le reste de sa vie dans cette résidence qui est transformée en 1994 en maison-musée Petite Plaisance, conservant le cadre domestique à l'intérieur duquel l'écrivaine a produit ses ouvrages les plus connus[15]. Naturalisée américaine en 1947, elle enseigne la littérature française et l'histoire de l'art jusqu'en 1953. Elle rencontre notamment Isabel García Lorca au Sarah Lawrence College[16] et devient l'une des premières à effectuer des recherches sur l'assassinat du poète Federico García Lorca[17].

Grace Frick organise leur vie, ne se plaint pas après son ablation du sein en 1958, et doit rassurer sa compagne hypocondriaque et sujette à la dépression[18]. Les deux femmes vivent ensemble jusqu'à la mort de Frick de son cancer du sein en 1979[19].

Grands romans

Yourcenar s’est voulue « romancière-historienne », autrement dit « un pied dans l’érudition, l’autre dans la magie […] qui consiste à se transporter en pensée à l’intérieur de quelqu’un » — de quelqu’un d’autrefois, à partir d’aujourd’hui[20].

Ainsi, pour son roman Mémoires d'Hadrien, elle dit avoir longtemps hésité, pour le choix de son sujet, entre l'empereur Hadrien et le savant persan du Moyen Âge Omar Khayyam. Paru en 1951, Mémoires d'Hadrien connaît un succès mondial et établit définitivement sa réputation d'écrivain majeur, consacrée en 1970 par son élection à l'Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique.

Le roman L'Œuvre au noir, commencé dès 1923-1924, paraît en 1968 et fait figure de clé de voûte de l'œuvre de Yourcenar :

« L'Œuvre au noir, commencé (sous un autre titre[h]) à l'époque où j'avais l'âge du jeune Zénon, du même Henri-Maximilien du début du livre. Terminée quand j'ai eu un peu plus de l'âge qu'ont Zénon et Henri-Maximilien quand ils butent sur leur mort[21]. »

Zénon incarne l'esprit de la Renaissance, à la fois de son époque par son désir de connaissance et de liberté mais en avance sur elle au point d'être broyé par ce qui reste en elle d'obscurantisme. Par là, Zénon transcende son époque et représente une position universelle et intemporelle, celle du héros socratique, qui donne plus de prix à sa liberté qu'à sa vie et décide d'affronter la mort en face. Il incarne surtout celui qui est « de passage », pour qui la quête de sens transite nécessairement par « l'abîme ». À l'encontre d'un type d'abîme où s'effondre Hans Castorp chez Thomas Mann : « héros qui s'accomplit par le moyen d'une lente autodestruction, et au cours d'une sorte de totale incarcération en soi »[22], la quête yourcenarienne est celle de l'Être héraclitéen éternellement en devenir.

Tels sont les protagonistes majeurs qui parcourent l'œuvre de Yourcenar. Depuis la traduction de la quête de La Nature de l'identité si bien rendue dans Les Vagues de Virginia Woolf, les paradoxes de la sexualité dans Le Coup de grâce, en passant par Le Tour de la prison et deux vaines tentatives personnelles de se rendre au Népal[23], Yourcenar élabore Le Labyrinthe du Monde, qui transmue l'œuvre d'une vie en épopée littéraire. L'écrivaine affirme[24] ainsi sa propre identité :

« Tant qu'un être inventé ne nous importe pas autant que nous-mêmes, il n'est rien[25]. »

Élection à l'Académie française

En 1980, son élection à l'Académie française[26] est notamment soutenue par Jean d'Ormesson. Première femme à siéger à l'Académie française[27], elle succède à Roger Caillois auquel elle a consacré un essai[28], son discours du récipiendaire[29], à « L’homme qui aimait les pierres »[30].

L'élection de Marguerite Yourcenar à l'Académie française est l'enjeu d'un débat public beaucoup plus large. En effet, elle coïncide politiquement avec le mandat d'un Valéry Giscard d'Estaing, soucieux d'inscrire à son actif de nouvelles avancées libérales, notamment féministes. De même, le sujet de la possibilité d'une présence féminine à l'Académie est alors en débat depuis longtemps. Les refus successifs des candidatures féminines attirent les critiques contre l'Académie qui apparaît alors comme une institution rétrograde[31].

Il faut cependant préciser que l'élection de Marguerite Yourcenar à l'Académie française n'est acquise, en partie, que pour la raison qu'elle n'entretient que des liens très distants avec les mouvements féministes. En effet, l'Académie était réticente à l'idée d'élire une femme pour le symbole que cette élection allait constituer, en attestent les refus portés aux deux candidatures de Louise Weiss et de Janine Charrat en 1975[31] :

« Ce qui était différent avec Marguerite Yourcenar, c’est qu’elle avait une œuvre. Si bien que l’on ne pouvait pas traiter sa candidature par dessus la jambe comme pour les autres femmes, notamment Louise Weiss et la danseuse. Si Yourcenar a eu ses chances, c’est parce qu’elle avait une œuvre, que sa candidature, contrairement à celle de Louise Weiss, n’était pas une tentative symbolique pour le féminisme. Marguerite est une femme qui a une œuvre et toutes deux méritaient considération. Le féminisme était aboli par l’œuvre. »

Marguerite Yourcenar s'étant toujours défendue d'appartenir à un mouvement féministe, privilégiant dans ses écrits des sujets masculins, et gardant la discrétion quant à sa relation lesbienne avec Grace Frick, apparaît alors comme une candidate idéale : son élection permet de servir les intérêts politiques de Valéry Giscard d'Estaing voulant conquérir l'électorat féminin et résoudre les conflits internes d'une Académie tiraillée entre les « jeunes » progressistes (Jean d’Ormesson, Félicien Marceau, Maurice Rheims et Jean-Jacques Gautier) et les « vieux » conservateurs, sans bouleverser trop les habitudes et les traditions institutionnelles[31].

Actions pour la protection de l'environnement

Le 24 février 1968, Marguerite Yourcenar envoie une lettre à Brigitte Bardot lui exprimant toute son admiration pour ce qu'elle fait pour la protection des animaux. Elle lui demande de mettre sa notoriété internationale au service de la défense des bébés phoques et d'intervenir auprès des gouvernements et dans les médias pour mettre fin à leur horrible massacre annuel dans les eaux canadiennes. La mise à mort des blanchons, les phoques nouveaux-nés à peau blanche âgés de quelques semaines, est particulièrement atroce et cruelle. Yourcenar assortit sa lettre de quatre pages de documents sur cette chasse, alors peu connue du public, et dont seuls quelques experts dénoncent la pratique à l'époque[32].

C'est en 1976 que Bardot s’engage contre le massacre des bébés phoques, mais sans rapport semble-t-il, avec la lettre de Yourcenar qu'elle dit n'avoir jamais reçue[33].

En 1980, lorsque Marguerite Yourcenar est élue à l’Académie Française, elle exprime le désir de rencontrer Brigitte Bardot, mais celle-ci refuse de la rencontrer, croyant à de simples mondanités qu'elle exècre. Quelques années plus tard, Yourcenar, de passage à Cogolin, redemande à Bardot de la recevoir. Celle-ci accepte finalement, elles ont un long entretien à la Madrague et une amitié s'établit entre les deux femmes qui échangeront des correspondances jusqu'à la mort de Yourcenar en 1987[34].

Le combat écologique de l'écrivaine est présent dans son œuvre littéraire[35] et se concrétise par la création en 1982, selon un souhait formulé par elle-même, de la fondation Marguerite-Yourcenar, placée sous l'égide de la Fondation de France[36].

Cette fondation à caractère écologique, reconnue d'intérêt général[37], a pour but de protéger la faune et la flore sauvages[38], et a contribué à la création d'une petite réserve naturelle dans les monts des Flandres près du château familial de son enfance situé au sommet du mont Noir[39].

Fin de vie

En mai 1978, Grace Frick et Marguerite Yourcenar font la rencontre de Jerry Wilson, un jeune photographe et réalisateur américain, venu tourner à Petite Plaisance un film sur Yourcenar. Grace Frick est en fin de vie et s'inquiète du besoin d'accompagnement de Yourcenar dans ses voyages. Elle recommande Marguerite à Jerry Wilson. Celui-ci devient son secrétaire personnel après la mort de Grace le 18 novembre 1979[4].

Yourcenar est en croisière dans les Caraïbes avec Jerry Wilson lorsqu'elle est élue à l’Académie française le 6 mars 1980. Les photographies en couleur de Wilson illustrent La Voix des Choses, un choix de textes par l'écrivaine, mais lorsque Yourcenar découvre qu'il a fait mettre un de ses clichés en couverture de l’album Blues et Gospels édité par Gallimard, elle fait pilonner tous les exemplaires et exige une couverture noire[4].

Leur relation est marquée par une emprise du jeune homme sur l'écrivaine. En 1985, lors d’un voyage en Inde, il se montre violent et, avec son nouvel amant, Daniel, rançonne Marguerite Yourcenar pour acheter de la drogue. Daniel est arrêté par la police et Yourcenar doit le faire libérer. Elle tombe malade à la fin de 1985 et lorsque Jerry, atteint du sida et proche de la mort, vient la voir à l’hôpital, elle l’appelle « André ». Jerry Wilson meurt du sida le [40]. Ses derniers mois avec Jerry sont consignés par l'écrivaine dans des documents scellés jusqu’en 2037 et déposés à Harvard[4].

La dernière partie de la vie de Yourcenar se partage entre l'écriture dans l'isolement de l'île des Monts-Déserts et de longs voyages.

Marguerite Yourcenar meurt le à Bar Harbor. Ses cendres sont déposées au cimetière de Brookside à Somesville, un des villages de la municipalité de Mount Desert à côté de la petite maison en rondins qu'elle avait louée avec Grace Frick pendant les trois premiers étés du couple dans le Maine.

Trois dalles funéraires s'y trouvent : la première, réservée à Grace Frick, porte l'inscription, reprise de Mémoires d'Hadrien, « hospes comesque » (« hôte et compagne »). La deuxième, à la mémoire de Jerry Wilson, porte sur la tranche l'inscription en grec « ΣΑΠΦΡΩΝ ΕΡΩΣ / SAPPHRŌN ERŌS » (ce qui signifie selon Yourcenar : « le calme et intelligent amour »). Enfin, la troisième, gravée partiellement avant son décès, est celle qui recouvre ses cendres[42] et porte une épitaphe tirée de L'Œuvre au noir :

« Plaise à Celui qui Est peut-être de dilater le cœur de l'homme à la mesure de toute la vie. »

Décoration

Remove ads

Style et inspiration

Des romans historiques aux mémoires autobiographiques, l'œuvre de Marguerite Yourcenar se caractérise d'abord par l'élaboration esthétique de sa langue, au style épuré et classique, et par le privilège donné à la narration. Inspirée à la fois par la sagesse orientale et par la philosophie gréco-latine, la pensée de l'écrivaine se reconnaît notamment dans l'humanisme de la Renaissance entendu comme curiosité universelle nourrie par la lecture des livres anciens :

« Le véritable lieu de naissance est celui où l'on a porté pour la première fois un coup d'œil intelligent sur soi-même : mes premières patries ont été les livres. »

— Mémoires d'Hadrien

Yourcenar lisait couramment le grec ancien et le latin et avait une vaste connaissance de la littérature antique. Pour la rédaction des Mémoires d'Hadrien, elle rassemble une documentation exhaustive et lit toute la littérature conservée de l'époque d'Hadrien[44].

La Société internationale d'études yourcenariennes (SIEY) publie Marguerite Yourcenar, une auteure pour le XXIe siècle[45] .

Remove ads

Œuvres

Résumé

Contexte

Poésies

- 1921 : Le Jardin des chimères

- 1922 : Les dieux ne sont pas morts

- 1936 : Feux (poèmes en prose)

- 1956 : Les Charités d'Alcippe ; nouvelle édition, 1984

- 1992 : Écrit dans un jardin (poème illustré par Pierre Albuisson)

- 2003 : Les Trente-Trois Noms de Dieu ; tiré de La Nouvelle Revue française, n° 401, juin 1986

Romans, nouvelles, contes

- 1929 : Alexis ou le Traité du vain combat (roman)

- 1931 : La Nouvelle Eurydice (roman)

- 1934 : Denier du rêve (roman) ; version définitive, 1959

- 1934 : La Mort conduit l'attelage (nouvelles)

- 1938 : Nouvelles orientales (nouvelles, dont Comment Wang-Fô fut sauvé) ; édition révisée, 1963

- 1939 : Le Coup de grâce (roman)

- 1951 : Mémoires d'Hadrien (roman historique)

- 1968 : L'Œuvre au noir (roman)

- 1981 : Anna, soror… (nouvelle)

- 1982 : Comme l'eau qui coule (nouvelles) (Anna, soror… ; Un homme obscur ; Une belle matinée)

- 1985 : Le Cheval noir à tête blanche (conte indien)

- 1993 : Conte bleu ; Le Premier soir ; Maléfice (contes)

Mémoires

- 1974 : Le Labyrinthe du monde. I, Souvenirs pieux

- 1977 : Le Labyrinthe du monde. II, Archives du Nord

- 1988 : Le Labyrinthe du monde. III, Quoi ? L'Éternité

Essais

- 1932 : Pindare

- 1938 : Les Songes et les Sorts

- 1962 : Sous bénéfice d'inventaire, Gallimard

- 1962 : Ah, mon beau château, étude historique sur le château de Chenonceau[46]

- 1980 : Mishima ou la Vision du vide, Gallimard

- 1982 : Sur quelques thèmes érotiques et mystiques de la Gita-Govinda, suivi de L'Andalousie ou les Hespérides

- 1983 : Le temps, ce grand sculpteur, Gallimard

- 1987 : La Voix des choses, textes recueillis par Marguerite Yourcenar, illustré de photos de Jerry Wilson

- 1989 : En pèlerin et en étranger

- 1991 : Le Tour de la prison (essai, voyages)

- 1999 : Sources II, Gallimard, coll. « Les Cahiers de la NRF » (ISBN 2-07-074471-X)

Théâtre

Traductions

- 1937 : Les Vagues de Virginia Woolf

- 1947 : Ce que savait Maisie d'Henry James

- 1958 : Présentation critique de Constantin Cavafy 1863-1933, suivie d'une traduction intégrale de ses poèmes, avec Constantin Dimaras

- 1964 : Hortense Flexner, suivi de poèmes choisis

- 1964 : Fleuve profond, sombre rivière (traduction de negro spirituals)

- 1969 : Présentation critique d'Hortense Flexner, choix de poèmes

- 1979 : La Couronne et la Lyre (anthologie de poèmes traduits du grec ancien)

- 1983 : Le Coin des « Amen » de James Baldwin

- 1984 : Blues et Gospels

- 1984 : Cinq Nô modernes de Yukio Mishima

- 1994 : Poèmes à la nuit de Rainer Maria Rilke (poésie, avec une préface de Marguerite Yourcenar)

Correspondance

L'abondante correspondance de Marguerite Yourcenar est publiée par Gallimard depuis 1995, d'une part sous forme de deux volumes : Lettres à ses amis et quelques autres (1995), et En 1939, l'Amérique commence à Bordeaux - Lettres à Emmanuel Boudot-Lamotte 1938-1980 (2016), d'autre part sous la forme d'une édition complète dont cinq volumes sont parus à ce jour (2023) pour la période de 1951 à 1970.

- En deux volumes :

- 1995 : Lettres à ses amis et quelques autres (édition établie, présentée et annotée par Michèle Sarde et Joseph Brami), Gallimard, (ISBN 2-07-073857-4, lire en ligne)

- 2016 : En 1939, l'Amérique commence à Bordeaux - Lettres à Emmanuel Boudot-Lamotte 1938-1980

- Édition complète :

- 2004 : D'Hadrien à Zénon - Correspondance 1951-1956

- 2007 : Une volonté sans fléchissement - Correspondance 1957-1960

- 2011 : Persévérer dans l'être - Correspondance 1961-1963

- 2019 : Le pendant des mémoires d'Hadrien et leur entier contraire- Correspondance 1964-1967

- 2023 : « Zénon, sombre Zénon » : Correspondance 1968-1970, Gallimard, (ISBN 978-2-07-298893-6 et 978-2-07-298897-4, DOI 10.14375/np.9782072988974, lire en ligne)

Entretiens

- 1972 : Patrick de Rosbo, Entretiens radiophoniques avec Marguerite Yourcenar[47], Mercure de France

- 1979 : Bernard Pivot, Apostrophes

- 1980 : Matthieu Galey, Les Yeux ouverts, éditions Le Centurion coll. « Les interviews », 1980 (ISBN 2227320222), disponible sur Internet Archive

- 1999 : Jacques Chancel, Radioscopie de Marguerite Yourcenar

- 1999 : Marguerite Yourcenar : Entretiens avec des Belges, Centre international de documentation Marguerite Yourcenar (ISBN 2-9600189-1-5)

- 2002 : Portrait d'une voix, vingt-trois entretiens, 1952-1987 ; textes réunis, présentés et annotés par Maurice Delcroix, Gallimard

- 2008 : Marguerite Yourcenar en questions, texte établi et commenté par Michèle Goslar

Discours

- 1971 : Réception de Madame Marguerite Yourcenar à l'Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique - Discours de M. Carlo Bronne et de Mme Marguerite Yourcenar

- 1981 : Discours de réception de Madame Marguerite Yourcenar à l'Académie française et réponse de Monsieur Jean d'Ormesson[48]

Œuvres complètes

- 1982 : Œuvres romanesques, Bibliothèque de la Pléiade

- 1991 : Essais et mémoires, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », (ISBN 2-07-011212-8, lire en ligne)

Remove ads

Hommages

Une allée Yourcenar à la Villa Hadrien à Tivoli en Italie au sud de Rome[49].

- (7020) Yourcenar, astéroïde de la ceinture principale nommé en son honneur[50].

- Le , un Google Doodle lui est consacré à l'occasion du 117e anniversaire de sa naissance[51],[52].

- L'allée Marguerite-Yourcenar, à Paris.

- Le lycée français international de Reus (Espagne) est nommé Marguerite Yourcenar[53].

- La promotion 2022-2023 des élèves conservateurs territoriaux de bibliothèques à L'institut national des études territoriales a choisi le nom de Marguerite Yourcenar.

- Une salle de commission porte son nom à la Chambre des représentants (Belgique).

Remove ads

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads