Loading AI tools

concernés par les processus sociaux de production et d'utilisation de la technologie, de la relation entre la technologie et la société, et les conséquences sociales de la technologie De Wikipédia, l'encyclopédie libre

La sociologie des techniques (ou sociologie de l'innovation) est une discipline scientifique et de recherche apparue au début des années 1980 dans le domaines des STS (Sciences, technologies et société), qui traite des interactions entre « la société » et « la technique ».

S'articulant avec les sciences de l'information et de la communication, l’anthropologie et l'histoire des techniques, elle tire sa légitimité du fait qu'à l'heure de la "révolution numérique" et des GAFA, les innovations constituent les moteurs de l'économie en même temps qu'elles bouleversent les modes de vie, les façons de penser, les échanges sociaux et l'équilibre écologique. Et tirant une bonne partie de son ancrage dans le pragmatisme, elle questionne les conditions d'apparition et de disparition des objets techniques, leurs usages, leurs effets (positifs et négatifs) ainsi que les risques qu'ils soulèvent en termes de dangerosité.

Sont également analysées les interactions entre les « acteurs de l'innovation » : concepteurs-usagers, État-entreprises... Enfin et surtout, la sociologie des techniques se fixe pour objectif d'étudier les conditions nécessaires à une meilleure adaptation des humains au « progrès technique », celui-ci étant entendu comme allant de soi : consubstantiel à la condition humaine.

Particulièrement bien implantée dans les pays anglo-saxons[1], elle est principalement représentée en France par Bruno Latour, Madeleine Akrich et Michel Callon, tous trois promoteurs de la « théorie de l'acteur-réseau ».

Et étroitement liée à celle des sciences (bon nombre de chercheurs se réclament de l'une et de l'autre à la fois)[2], elle se démarque en revanche assez radicalement de la posture technocritique : elle constitue en effet une activité académique, rétribuée et financée par l'État (comme toutes les sciences) tandis que, s'étendant hors des circuits universitaires, la technocritique s'inscrit dans le cadre d'une dénonciation militante de l'idéologie du progrès, voire de l'État[3].

Comme toute branche de la sociologie, la sociologie des techniques constitue un mouvement scientifique. Elle est par conséquent l'aboutissement de tout un processus intellectuel, lequel s'étend sur quatre siècles.

Vers 1620, le philosophe anglais Francis Bacon a développé une théorie de la connaissance basée sur l'expérience[4], ce qui a fait de lui le pionnier de l'empirisme et de la pensée scientifique modernes. Quelques années plus tard, en 1637, le Français René Descartes s'est fait l'apologue du rationalisme dans son célèbre Discours de la Méthode. Rompant avec la pensée scolastique, qui a irrigué tout le Moyen Âge, ces deux philosophes ont contribué à répandre un nouveau paradigme en Europe : le matérialisme. Du moins s'est implanté peu à peu dans l'esprit l'idée que l'homme est désormais apte à penser le monde et sa propre condition dans une optique qui n'est plus religieuse mais « humaniste ».

Ce n'est toutefois qu'au XVIIIe siècle (dit « Siècle des Lumières ») que les philosophes se sont accordés à vouloir expliquer l'esprit humain de façon rationnelle, sur le modèle des « sciences positives » ou « sciences exactes » (mathématiques, physique, chimie...).

Au fil des trois siècles écoulés, des prises de position extrêmement diverses (émanant autant de l'anthropologie, de la sociologie, de la psychologie et de l'économie que de la philosophie) constituent les fondements de la sociologie des techniques. On ne retiendra ici que les plus représentatives d'entre elles.

En 1740, dans son Traité de la nature humaine, essai en trois volumes, l'Anglais David Hume s'oppose aux philosophies considérant l'esprit humain d'un point de vue théologico-métaphysique (notamment celle de Descartes), ouvrant ainsi la voie à l'application de la méthode expérimentale aux phénomènes mentaux.

En 1748, alors qu'émerge la Révolution industrielle et que se répand la mode des automates, Julien Offray de La Mettrie publie un ouvrage au titre qui fera date : L'Homme Machine. Il considère que tous les philosophes du passé se sont trompés car ils sont partis d'une conception de l’Homme a priori, spéculative. Seule la méthode empirique lui paraît légitime.

Avec Du contrat social, Jean-Jacques Rousseau ouvre en 1762 le champ de la philosophie politique et sociale. L'ouvrage est plus prescriptif que descriptif (il formule notamment le principe de souveraineté du peuple, appuyé sur les notions de liberté, d'égalité, et de volonté générale) mais, en affirmant que l’état de nature n’est plus qu'une fiction philosophique, Rousseau s'efforce d'analyser la façon dont l’homme, à partir de l'invention de l’agriculture et la pratique du droit de propriété, s’est organisé en société. Il donne par conséquent un avant-goût de ce qui deviendra, un siècle plus tard, la sociologie.

En 1828, le médecin François-Joseph-Victor Broussais publie De l’irritation et de la folie, un livre polémique où il défend les « physiologistes » contre les « psychologistes » qui, selon lui, veulent empiéter sur le domaine de la médecine en tentant d’y importer la métaphysique allemande en France. Auguste Comte fait l'éloge de cet ouvrage qui, à ses yeux, « tue le psychologisme »[5] et, inversement, fait l'apologie de l'objectivité dans les sciences.

Dans ses Cours de philosophie positive (six tomes, publiés de 1830 à 1842), le philosophe Auguste Comte, à la fois héritier et critique des Lumières, construit une philosophie des sciences en suivant cet ordre : les mathématiques, l'astronomie (selon lui « la seule science libérée de toute influence théologique et métaphysique »[6]), la physique, la chimie, la biologie et, en 1839, la philosophie sociale. C'est à cette occasion qu'il popularise le terme "sociologie"[7]. Sa doctrine, le positivisme, s'en tient aux relations entre les phénomènes et ne cherche pas à connaître leur nature intrinsèque. Comte met l'accent sur les « lois scientifiques » et refuse la notion de cause.

En 1859, dans Critique de l'économie politique, Karl Marx établit une distinction entre « infrastructure » et « superstructure ». Par « infrastructure » (« basis »), il désigne ce qui est relatif à la production — notamment les machines — et par « superstructure » (« Uberbau »), il renvoie à l'ensemble des idées d'une société : les lois, les institutions, la religion, la politique, la philosophie, la morale, l'art... Selon lui, les « superstructures » sont entièrement façonnées, déterminées, par les infrastructures.

En 1877, les théories évolutionnistes suscitent d'importantes polémiques dans l'opinion publique mais influencent grandement la communauté scientifique. C'est entre autres le cas de l'Américain Lewis Henry Morgan, qui déduit de l'observation d'outils préhistoriques (découverts dans les fouilles) une typologie des sociétés par stades : sauvagerie, barbarie et civilisation[8]. Il ouvre ainsi la voie de l'anthropologie des techniques.

L'Américain Charles Sanders Peirce écrit en 1878 un article souvent considéré comme l'origine de la philosophie pragmatiste, qui traite de la capacité à s’adapter aux contraintes de la réalité : « Comment rendre nos idées claires ». L'auteur conçoit une méthode s'appuyant sur l'utilisation de méthodes scientifiques pour résoudre des problèmes philosophiques et, ce faisant, il conçoit lui-même de nouvelles méthodes d'enquête et de recherche.

Émile Durkheim, est souvent considéré comme le fondateur de la sociologie grâce à son livre, De la division du travail social, paru en 1893, émanation de sa thèse de doctorat. Il étudie les effets de la montée en puissance de l'industrialisation sur les consciences, qui s'autonomisent de façon croissante, et sur les relations entre les humains.

Selon lui, plus les individus se différencient, plus la division du travail progresse dans toutes les sphères de la vie sociale (économie, administration, justice, science, etc.). Si bien que cette spécialisation rend les individus interdépendants et génère une nouvelle forme de solidarité sociale, du moins de cohésion sociale : elle les rend complémentaires et c'est pourquoi, estime Durkheim, elle constitue une nouvelle forme de morale.

Le début siècle est marqué par une prolifération d'objets techniques qui viennent transformer radicalement la vie quotidienne autant que le monde du travail. Les plus spectaculaires concernent le domaine des transports (train, automobile, avion...), de communication (téléphone) ainsi que le monde des images (photographie, cinéma...). Mais ce ne sont pas seulement les usages de ces objets qui sont transformés mais l'imaginaire collectif. Mais alors que, depuis le milieu du siècle précédent, l'innovation technique est collectivement célébrée dans les grandes « expositions universelles » et les médias, les ravages causés par les « progrès » de l'armement, lors de la Première Guerre mondiale, viennent distiller les premières interrogations.

C'est dans ce contexte que naissent les sciences humaines et sociales. Les « chercheurs » — ainsi qu'on les appelle — ambitionnent d'analyser l'impact des techniques sur les mentalités et les modes de vie, en procédant au cas par cas, objet par objet, et précisément de la façon la plus objective possible. La philosophie elle-même s'inscrit pour une bonne part dans ce climat de « recherche ».

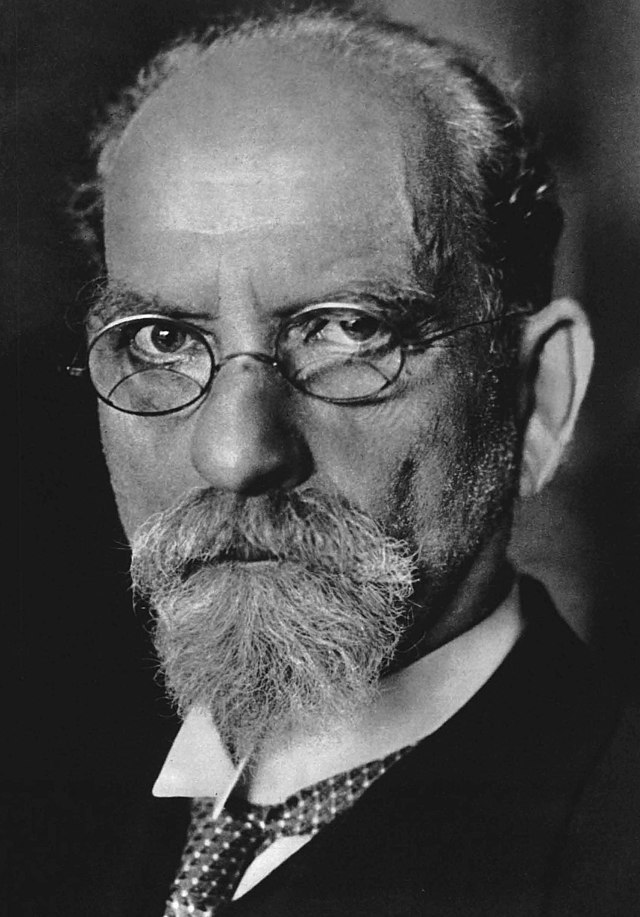

En 1901, dans ses Recherches logiques, l'Allemand Edmund Husserl se refuse à assimiler les faits sociaux à une morale, comme Durkheim invite à le faire : il entend au contraire rompre définitivement avec toute forme de psychologisme et fonder la phénoménologie, une science destinée à supplanter les sciences de la nature qu'il juge inaptes à « élucider le rapport de l'homme au monde »[9]. Partant du principe que le scientifique peut et doit viser l'objectivité totale, son mot d'ordre est « revenir aux choses elles-mêmes ».

Selon lui, en effet, la phénoménologie vise à se débarrasser de toute théorie préalable, de toute préconception et se soucie exclusivement de « faire droit à la chose même, [car], le voir ne se laisse pas démontrer ni déduire »[10].

En 1913, l'Américain John Broadus Watson établit les principes de base du béhaviorisme (dont il invente le nom) en affirmant : « La psychologie telle que le behavioriste la voit est une branche purement objective de la science naturelle. Son but théorique est la prédiction et le contrôle du comportement. »

Formulé par l'Allemand Max Weber dans Le Savant et le politique en 1919, le principe de neutralité axiologique, préside à l'ambition scientifique de la sociologie. Il est généralement considéré comme le présupposé de l'objectivité des sciences humaines et sociales.

En 1933, dans Les deux problèmes fondamentaux de la théorie de la connaissance, le philosophe allemand Karl Popper estime que les scientifiques construisent leurs hypothèses en fonction des données et des théories alors acceptées, avant d'éliminer celles qui sont réfutées par les observations et les expériences. Et c'est précisément la réfutabilité qui, selon lui, distingue une théorie scientifique d'une affirmation métaphysique : elle en est le critère de démarcation.

Or le critère de démarcation pose problème dans les sciences humaines, non pas parce qu'il serait difficile ou impossible à appliquer, mais parce que l'objet même des sciences humaines ne se prête pas nécessairement à des investigations authentiquement scientifiques : il est illusoire de vouloir être scientifique, là où l'on ne peut l'être.

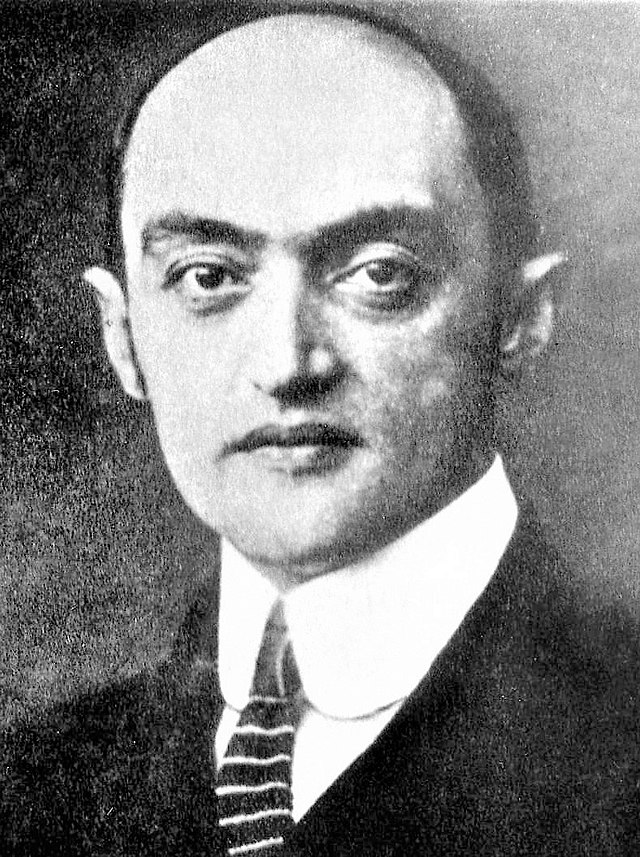

En 1939, dans Le cycle des affaires, l'économiste américain (d'origine autrichienne) Joseph Schumpeter estime que le progrès technique est au cœur de l'économie et que les innovations apparaissent par "grappes" : après une innovation majeure, d'autres émergent à leur tour. Schumpeter distingue « invention » et « innovation » : « l'invention correspond à la phase de conception finale d'un produit. Elle ne devient innovation que si elle est adoptée effectivement par la société[11] », donc le marché.

Trois ans plus tard, dans Capitalisme, socialisme et barbarie, Schumpeter introduit le concept de "destruction créatrice" pour souligner que, parce qu'il est cyclique, le mouvement de l'innovation est inévitablement générateur de crises.

Selon lui, ce ne sont pas les besoins des consommateurs qui dictent leur loi à l'appareil de production, mais un petit nombre de producteurs qui orientent les besoins des consommateurs, qu'il désigne sous le nom d'entrepreneurs[12].

Dans un article de 1942 devenu un classique[13], le sociologue américain Robert King Merton considère la science comme une « structure sociale normée » : il identifie un ensemble de normes constituant ce qu'il appelle l'« ethos de la science » et censées guider les pratiques des individus. Cela qui lui vaut d'être souvent considéré comme le « père de la sociologie des sciences ».

La sociologie des techniques va devenir véritablement opérationnelle dès lors que se développent les premières « machines à penser » que sont les ordinateurs. Confrontés en effet à la naissance de ce que l'on appellera plus tard l'« intelligence artificielle », certains penseurs formulent une double interrogation, qui ne va cesser de croître par la suite : les hommes façonnent-ils leurs outils en appliquant leur plein libre-arbitre ou, au contraire, leurs façons de pensée et d'agir sont-elles modelées par les objets techniques qu'ils manipulent et qui sont sans cesse plus nombreux ? En terme plus ramassés : peut-on parler de déterminisme sociologique ou au contraire de déterminisme technologique ?

De 1942 à 1953, à New York, se réunissent régulièrement des chercheurs de différentes disciplines : mathématiciens, logiciens, ingénieurs, neurobiologistes, anthropologues, psychologues, sociologues, philosophes, économistes... Ensemble, ils se donnent pour objectif d'édifier une « science générale du fonctionnement de l'esprit ». Appelées « conférences Macy », ces rencontres seront de fait à l'origine du courant cybernétique (ancêtre de l'informatique), des sciences cognitives, des sciences de l'information et de ce qu'on appellera la « révolution numérique ».

En 1945, toujours aux États-Unis, est créé le premier ordinateur mondial. Trois ans plus tard, le mathématicien Norbert Wiener (qui compte parmi les participants des Conférences Macy) publie un ouvrage qui va bousculer autant les ingénieurs que les philosophes et les sociologues de la deuxième moitié du XXe siècle : Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine[14]. À propos de ce livre, le sociologue français Imane Sefiane estime que « plus de soixante ans après sa publication, le message de Wiener prend une résonance particulière. La société de l’information n’est plus un rêve. Nous vivons bien à l’ère de machines informationnelles régissant et structurant notre société. La profusion de nouvelles technologies toujours plus performantes, la rapidité des transformations qu’elles génèrent, et les prodigieuses possibilités qu’elles permettent dans différents domaines de l’activité humaine ne sont plus à démontrer »[15],[16].

En 1952, les psychologues Fred Emery et Eric L. Trist (membre influent de l'Institut Tavistock pour la recherche sociale, situé à Londres) montrent que l’entreprise est un système ouvert composé d’un système technique et d’un système social.

Trist invente le terme de « système socio-technique » pour souligner que les problèmes d'interaction des personnes avec les outils et les techniques ne résultent pas d'un hasard. Avec Emery, il élargit ensuite ce concept, en créant une théorie nécessaire à la refonte du travail contemporain. Eric Trist organise également des études de terrain qui le conduisent à de nouveaux modèles de compréhension du travail, lesquels impulseront des changements majeurs dans les organisations.

Différents économistes reprennent les analyses de Schumpeter, notamment Robert Solow qui, en 1956, affirme le rôle déterminant du progrès technique dans la croissance économique (sans toutefois questionner le bien-fondé celle-ci). Dans "A Contribution to the Theory of Economic Growth", il fonde une théorie qui deviendra ensuite la base du modèle de croissance exogène[17]. Selon lui, la croissance est fondée sur le progrès technique sans que l'on puisse expliquer l'origine de celui-ci.

D'autres économistes réfuteront plus tard la thèse de Solow au motif que le progrès technique n'est pas "une manne tombée du ciel"[18]. Ainsi Paul Romer, en 1986, qui estimera que l'innovation dépend du comportement, des initiatives et des compétences des agents économiques.

D'autres, enfin, tels Douglass C. North, William Baumol et Nathan Rosenberg, considèreront qu'il importe d'étudier en profondeur le processus de l'innovation afin d'anticiper les crises, voire les éviter. Nourrie en grande partie de cette préoccupation, la sociologie des techniques se retrouvera partagée entre deux pôles : le déterminisme technologique (porté par les théories de la croissance exogène, dont celle de Solow) et le déterminisme sociologique (duquel participent les théories de la croissance endogène).

Les approches sociotechniques trouvent une origine commune dans un livre de Gilbert Simondon paru en 1958 : Du mode d'existence des objets techniques[19]. Son concept de transduction, en particulier, constitue une base à l'idée de co-construction, laquelle permet de poser autrement la question du rapport entre « société » et « technique » que par le déterminisme de l’un sur l’autre[20].

Simondon soutient que la philosophie permet d'étudier le rapport éthique que les humains entretiennent avec les objets techniques. Ainsi, il confère à l'objet technique une valeur heuristique, laquelle se détermine par l'usage correct qui en est fait par les usagers, la connaissance de l'outil lui permettant d'en utiliser les potentialités. Par conséquent, la méconnaissance de l'objet technique entraîne son mésusage ou sa destruction sans justification. [pas clair]

En 1966, les sociologues Peter L. Berger (américain) et Thomas Luckmann (allemand) publient un livre intitulé The Social Construction of Reality, un ouvrage qui propose une nouvelle approche de la sociologie de la connaissance et qui donnera naissance au constructivisme dans les sciences sociales. A l'instar de la conception constructiviste développée en épistémologie, leur approche envisage la réalité sociale et les phénomènes sociaux comme étant « construits », c'est-à-dire institutionnalisés puis transformés en traditions.

Leurs théories influenceront en particulier les travaux du Tavistock Institute relatifs au modèle SCOT (Social Construction Of Technology)[21].

En 1976, dans Socio/logie de la logique. Les limites de l'épistémologie, l'Anglais David Bloor entend expliquer la formation des connaissances scientifiques et leurs applications techniques, ainsi que leur réussite ou leur rejet, par des facteurs sociaux et culturels. Il énonce ainsi les lignes directrices du « programme fort » et, ce faisant, énonce les bases et la volonté d'une sociologie relativiste totale.

De manière générale, les chercheurs en sociologie (Centre de sociologie de l'innovation), en génie civil (École nationale des ponts et chaussées), en sciences de l'information et de la communication, en économie et en Publicité/design[22] recourent à des grilles d'analyse afin de mieux comprendre le lien entre les changements sociétaux et l'évolution des systèmes techniques[23],[24], plus précisément les « ruptures technologiques » (liens entre comportements, sociétés et révolutions industrielles[25]) et la non-acceptation de certaines innovations[26].

Globalement, les sociologues des techniques étudient les conditions nécessaires à une meilleure adaptation des humains aux évolutions de la technique. C'est ainsi par exemple qu'ils abordent « le suivi des innovations », « la gestion socio-technique de l'eau » ou « l'étude des Dispositifs sociotechniques pour l'information et la communication » (DISTIC).

Les courants de recherches se différencient toutefois selon l'importance accordée par les auteurs à l'usager ou à la technique ou au couple technique-individu comme facteur explicatif des changements sociotechniques[27]. Les représentants de ces courants adoptant des démarches spécialisées, très techniques, ceux-ci sont souvent désignés par des acronymes ("ANT", "SCOT", "TSA", "SdU"...).

La théorie de l'acteur-réseau s'est développée durant les années 1980 sous l'impulsion des Français Michel Callon, Bruno Latour et Madeleine Akrich et d'autres chercheurs du Centre de sociologie de l'innovation de Mines ParisTech.

Sa principale caractéristique est de considérer que les « non-humains » (animaux, objets, faits, procédures, discours...) jouent un rôle aussi déterminant que celui des humains : au même titre qu'eux, en effet, ils constituent des « acteurs » (ou « actants » (selon un concept emprunté du linguiste A.J. Greimas) et non pas de simples instruments manipulés par les humains ; ce qui signifie que toute entité est traitée sans distinction ontologique.

Se démarquant des analyses de Bloor, les innovations techniques ne sont pas considérées selon qu'elles réussissent à s'implanter sur le marché ou au contraire qu'elles n'y parviennent pas (le premier cas tiendrait aux caractéristiques intrinsèques des objets techniques tandis que le second résulterait de logiques sociales). La théorie de l’acteur-réseau stipule que « l’innovation n’est pas adoptée car elle est performante : elle est performante car elle est adoptée »[28].

En 1984, l'Américain Trevor Pinch et le Néerlandais Wiebe Bijker, avancent que le progrès scientifique et le progrès technique sont "construits socialement"[29].

Cette théorie se fonde sur la critique de l'approche déterministe de l’innovation technique, selon laquelle, d'une part, la science influence la technique ; d'autre part l’innovation technique est conduite et maîtrisée par des individus, leur maîtrise finissant par façonner la société.

En 1984, également, l'Anglais Anthony Giddens développe une théorie relative à la création et le maintien des systèmes sociaux considérant les structures et les agents, sans donner la primauté à l'un de ces deux pôles. Selon cette théorie, ni l'analyse macrosociologique, ni l'analyse microsociologique, prises seules, ne sont suffisantes. [pas clair]

La théorie de la structuration adaptative se développe dans les années 1990 par des chercheurs en management des systèmes d’information, tous Américains : Wanda Orlikowski[30], Geradine Desanctis et Scott Poole[31]. Ils entendent dépasser les visions abordant les techniques en termes d’impact ou à l’opposé comme un matériau neutre mobilisé par les managers. Les travaux portent notamment sur la question de l’appropriation par les usagers. L’analyse mobilise les quatre axes mis à jour par Desanctis et Poole : les modes d’appropriation (qui peuvent s’avérer directs ou indirects), les usages instrumentaux (renvoyant aux buts assignés aux techniques), les attitudes affichées envers les outils et enfin le respect du cadre de fonctionnement prévu par les concepteurs.

Cettye approche se développe dans les années 1990. Après avoir souligné l’importance de prendre en compte l’origine socioculturelle des usagers ainsi que les contextes d’usages pour comprendre les significations que ces derniers prennent à leurs yeux.

S’efforçant de dépasser la question des techno- ou socio-déterminismes, Josiane Jouët[32] et Pierre Chambat[33] formulent le concept de double médiation : si une technique offre un certain nombre d’actions possibles et en interdit d’autres, les usages concrets trouvent leur justification et leur sens dans des logiques sociales. "La technique" et "le social" se trouvant tous deux en situation structurée et structurante, médiation technique et médiation sociale sont intrinsèquement liées.

Dans la lignée des travaux de Pierre Schaeffer sur les « machines à communiquer », au début des années 1970[34], le médiologue Jacques Perriault a développé une approche ethnotechnologique[35] : « sa démarche se revendique sociocognitive : il s’agit d’identifier comment l’usage d’une machine à communiquer implique le développement de certaines logiques cognitives. Il ne s’inscrit donc pas directement dans la sociologie des usages mais conçoit bien sa démarche comme complémentaire. Une complémentarité soulignée aussi par Serge Proulx (sociologue québécois, spécialiste de la communication et des médias)[36] dans son encouragement à compléter la compréhension sociotechnique des usages par une étude de la cognition distribuée dans un contexte situé[37]. »

La sociologie des techniques est essentiellement caractérisée par cinq facteurs, étroitement liés entre eux :

La sociologie des techniques s'inscrit dans le cadre plus vaste qualifié par certains de « sociologie pragmatique et dont les principes de base consistent à « construire une approche qui tient compte de la capacité des acteurs à s’ajuster à différentes situations de la vie sociale [38]».

Appliquant la théorie de l'enquête, elle est significative d'un mode de pensée hérité du darwinisme, qui stipule que le monde étant en constante évolution, les hommes doivent constamment s'adapter aux faits caractéristiques de cette évolution.

La sociologie des techniques s'attache donc à considérer ces faits comme des « données » indiscutables, du moins devant être étudiées avec le maximum d'objectivité et d'impartialité, tout autre approche étant taxée de subjectiviste.

À la différence de ce que l'on observe par exemple dans la technocritique, la première caractéristique de la sociologie des techniques est précisément d'analyser non pas « la » technique (cette formule n'y a aucune signification) mais « les » techniques, au cas par cas et en fonction de leurs usages.

Qui plus est, telle que proposée par Steve Woolgar dans les années 1980, la sociologie des techniques ne considère pas les usagers en tant qu'individus singuliers mais plutôt en tant que consommateurs anonymes évoluant dans une société de masse ; en ne les examinant par conséquent qu'à travers les représentations que s'en font les concepteurs d'un produit lors de la phase marketing[39].

Un modèle sémiotique proposé en 2000 par Wendy E. Mackay et al.[40], envisage l’étude des usages à travers la notion de « décodage », c’est-à-dire, le travail de l’usager pour utiliser l'objet technique. Madeleine Akrich s’inscrit dans la continuité de ce modèle en insérant le concept de « script », ou scénario prédéterminant les mises en scène de l'usage, ce dernier se réalise ou non dans la confrontation de l'usager à l'objet technique. Il s’agit de considérer le travail effectué par les innovateurs pour déterminer les compétences et les comportements des futurs usagers[pas clair].

La sociologie des techniques opère non seulement une approche rétrospective — par exemple lorsqu'elle étudie la façon dont une technique a pu être populaire ou au contraire ne connaître qu'un succès fugace, voire aucun — mais également une approche prospective - lorsque telle ou telle technique est en cours d'élaboration et que le concepteur imagine l'usage qui en sera fait, voire qu'il met tout en œuvre pour que cet usage soit conforme à ses intentions, ce qui est l'objectif même du marketing.

La sociologie des techniques se tourne donc autant vers le passé (via l'histoire des techniques) que vers le futur (via la prospective et les recherches en innovation). Son objectif est de comprendre et expliquer les changements « systémiques » révolus et d'anticiper ceux à venir[41], qu'ils soient rapides et s'opérant sur des territoires précis ou au contraire qu'ils s'étendent sur le temps long et s'opèrent à une échelle planétaire[42],[43] ; de même pour certaines discontinuités dans l'élaboration et la diffusion d'une innovation technique[44].

La sociologie des techniques a pris son essor lorsque s'est développée la micro-informatique, c'est-à-dire au moment où l'informatique a gagné le grand-public et où les concepteurs d'ordinateurs ont fait en sorte que les matériels soient non plus seulement efficaces et performants mais également « conviviaux », c'est-à-dire permettant aux utilisateurs de « converser » avec les appareils, sans avoir à se soucier de considérations techniques.

Les interactions homme-machine prennent une importance croissante avec l'informatique ubiquitaire et le contrôle, le partage (dont par les réseaux sociaux), l'exploitation et l'organisation (éventuellement collaborative) de flux croissant d'information via l'Internet[52]. La sociologie des techniques analyse par conséquent les conditions, enjeux et rythmes d'interfaçage envisageables entre un opérateur humain et un dispositif technique.

Le prédicat sur lequel se basent les sociologues des techniques est que les facteurs « humains » et les facteurs « techniques » sont en interaction constante, au point qu'ils se refusent à utiliser des expressions telles que « l'homme » ou « la technique », qui relèvent selon eux d'une conception essentialiste, laquelle est recevable dans le champ de la philosophie mais est incompatible avec l'exercice des sciences sociales.

En d'autres termes, ils admettent l'idée qu'il existe deux types de déterminisme, le déterminisme technologique et le déterminisme sociologique, mais rejettent l'idée que l'un des deux serait plus important que l'autre.

Dans ce domaine, on s'intéresse notamment aux facteurs de ruptures technologiques, à leurs rythmes et éventuelles cyclicités[53], ainsi qu'à certaines coévolutions entre technologies et organisations (notamment dans les cas de l'invention de l'imprimerie, puis de l'informatique et de l'Internet)[54] ainsi qu'à certaine « convergences technologiques » (ainsi le développement de l'automobile avait besoin du pétrole massivement découvert au XIXe siècle mais aussi de routes, lesquelles ont justement pu être faites à coût raisonnable et en grande quantité grâce aux millions de tonnes de bitume qui est un déchet du raffinage du pétrole. Les voitures auraient pu être électriques, à charbon ou à gazogène utilisant des végétaux, mais le réseau routier aurait alors été bien plus coûteux.

Le facteur humain est souvent déterminant à deux points de vue. Celui de personnalité des innovateurs, et celui des contingences sociales et du contexte socioculturel dans lequel évolue l'innovateur[55] (ex : cadre universitaire[56], industriel, politique, religieux) font partie des déterminants faisant que l'évolution technique qu'ils propose sera ou non acceptée et/ou colportée.

Un principe théorique est qu'en cas de changement technologique, l'avantage est souvent « à l'attaquant »[57], l'innovation semblant se diffuser ou s'imposer spontanément ou sous la contrainte (à la manière d'un envahisseur ou comme un colonisateur en territoire ennemi ou inconnu, avec par exemple l'obsolescence programmée qui n'est pas spontanément désirée par les consommateurs mais leur est imposée par la technique ou la publicité).

Certaines innovations techniques pourraient sembler quasi-irréversible dès leur apparition, tant leurs avantages paraissent évidents, mais des freins sociopsychologiques, éventuellement justifiés par des risques réels peuvent exister (ainsi lors de la première guerre mondiale, les premières armes chimiques se sont-elles parfois retournées contre ceux qui les utilisaient).

Les approches socio-techniques sont aussi mobilisées pour éclairer certains débats éthiques, philosophiques, moraux et sociétaux impliquant des technologies nouvelles ou émergentes (par exemple les prothèses cognitives, alimentant la controverse de l'homme augmenté).

Mais à la différence de la pensée technocritique, où « la » technique est considérée comme un processus non neutre a priori et au contraire chargée idéologiquement (vectrice d'une volonté de puissance dont le personnage mythique de Prométhée serait le symbole), les sociologues ont une approches des techniques qui est utilitariste et pragmatique, en phase avec l'économie de marché sur laquelle ils ne portent aucun jugement a priori et au contraire s'y conforment.

C'est donc dans un contexte qu'ils ne remettent pas en question que, par exemple, les sociologues proches de la pensée de Bruno Latour cherchent à comprendre les liens et éventuelles dérives, ayant eu lieu ou potentielles, entre telle ou telle technique et « la société », c'est-à-dire les usagers ; dérives telles qu'un abus de pouvoir ou le creusement d'inégalités sociales[58].

Outre les dérives sont abordées les controverses. La sociologie des techniques tente en effet de comprendre le fossé qui sépare les groupes réputés « experts » de groupes réputés « non-experts » ou du grand-public ou de certains médias, notamment dans le cas de technologies lourdes et/ou complexes et perçues comme susceptibles d'avoir des impacts potentiels et/ou accidentels majeurs ou de long-terme sur la santé ou l'environnement (ex industrie nucléaire[59], Gestion des déchets radioactifs en France, transgenèse, smog électromagnétique et risques suspectés liés à la téléphonie mobile[60], pollutions de l'eau par l'agriculture[61], vidéosurveillance[62], nanotechnologies, gaz de schistes, etc.). Inversement, il peut s'agir de faciliter ou freiner ou manipuler les débats sur ces sujets (via la propagande et certains usages de la communication, et de la publicité).

La sociologie des techniques est un domaine réservé aux universitaires, donc à des professionnels. Au nom d'une certaine conception du principe weberien de neutralité axiologique, ceux-ci s'obligent non seulement à un certain relativisme moral mais à un devoir de réserve, notamment à l'égard de l'État, notamment en France, où la recherche scientifique est en grande partie financée par des fonds publics.

Relativisme oblige, les sociologues ne reconnaissent que "les" techniques, "la" technique ne constituant à leurs yeux qu'une abstraction. Qui plus est, ces techniques sont considérées comme intrinsèquement neutres d'un point de vue éthique, puisqu'il est postulé que "tout dépend de l'usage que l'on en fait".

La sociologie des techniques se différencie donc radicalement de la technocritique, qui dépasse largement le cadre universitaire où la parole est plus libérée. Bien que fortement empreinte de militantisme, les prises de position technocritiques n'en sont cependant pas moins rigoureuses, émanant pour la plupart d'un certain nombre d'intellectuels.

On retiendra ici essentiellement deux d'entre eux : Jacques Ellul, Bernard Charbonneau et Ivan Illich.

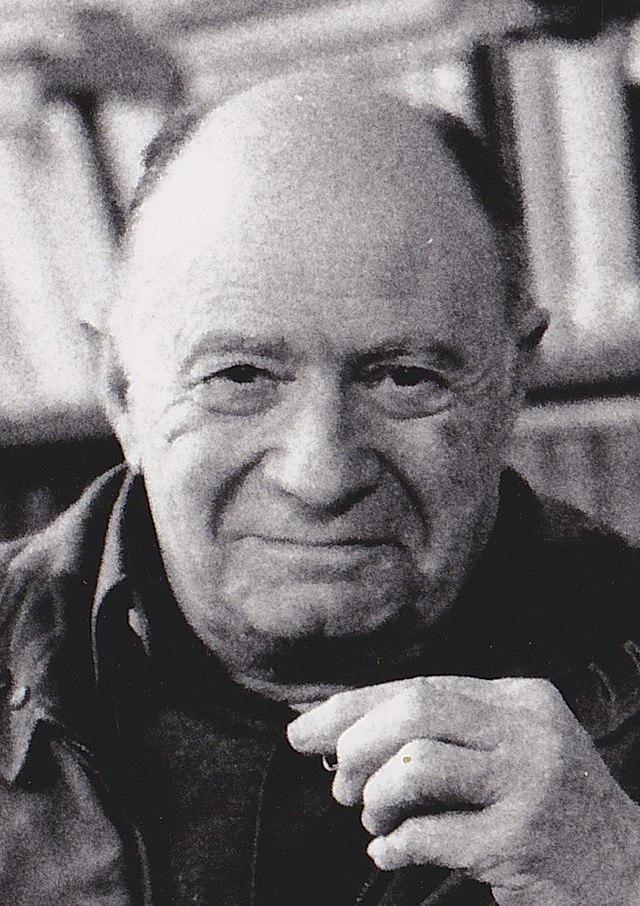

Auteur depuis les années 1930 de plusieurs articles et ouvrages sur l'interaction société-technique[63], le Français Jacques Ellul se démarque catégoriquement de la sociologie des techniques. Alors en effet que celle-ci appréhende l'innovation comme un fait établi, il voit dans le « progrès technique » (plus exactement dans l'idée de « progrès » en général) une idéologie. Il considère comme dépassée l'attitude consistant à analyser "les" techniques car, toutes ensemble, elles forment un tout — "la" technique — et c'est ce tout qu'il convient de prendre en considération :

« Le phénomène technique peut se définir comme la préoccupation de l'immense majorité des hommes de notre temps, de rechercher en toutes choses la méthode absolument la plus efficace[64] »

Ellul assimile la technique à un phénomène ayant été progressivement sacralisé à partir du XVIIIe siècle, lors de la phase d'industrialisation de l'Europe. Pour cette raison, elle se développe de façon autonome, sans véritable contrôle de la part des humains : on pouvait autrefois la définir comme un ensemble de moyens permettant d'atteindre une fin ; elle a désormais changé de statut, elle constitue en elle-même une finalité. Ellul, par conséquent, estime qu'il ne sert pas à grand-chose d'analyser « les » techniques si l'on ne comprend pas que, toutes ensemble, elles forment « un » système :

« Le système technique est un phénomène qualitativement différent d’une addition de multiples techniques et objets. On ne peut strictement rien comprendre à ceux-ci si on les considère séparément ou si on isole un secteur d’action de la technique : il faut les étudier à l’intérieur de, et par rapport à ce système technique global[65] »

Commentant par ailleurs la méthode des sociologues des techniques, notamment leurs prétentions à l'objectivité, Ellul déclare au début des années 1980 : « Je ne peux admettre une sociologie qui se borne à connaître les mécanismes purement objectifs des sociétés en excluant la question de leur sens. […] On ne peut pratiquer aucune science humaine sans sympathie pour l’humain que l’on étudie : c’est cette sympathie qui est l’une des garanties de l’objectivité[66] ».

Il ajoute : « Il ne faudrait pas croire que, parce qu'elle se prétend rationnelle et scientifique, une méthode le soit effectivement. Il suffit de constater l'extrême pluralité des méthodes actuellement ! On découvre d'autre part que, pour apparaître scientifique, une méthode commence souvent par délimiter son objet, en éliminant un certain nombre de facteurs qui l'embarrassent. Par exemple : en simplifiant, les valeurs sont de l'idéologie, elles ne nous intéressent pas. (...) Une fois ces facteurs écartés, on considère le phénomène-homme, le phénomène groupe, le phénomène-société... en utilisant un outil prétendument scientifique mais qui ne l'est pas du tout, du fait qu'il a amputé l'objet. (...) Une des grandeurs de Marx a été justement de vouloir réintégrer la totalité de l'humain dans une étude "scientifique" de l'économie et de la société[67]. »

Ainsi, alors que les sociologues, dans leur ensemble, ont pour habitude d'assimiler tous les phénomènes à des « faits sociaux », et à les analyser séparément, Ellul, dès 1948, écrivait : « Sans aucun doute, le motif le plus puissant qui pèse sur nous comme un interdit, le motif qui nous empêche de remettre en question les structures de cette civilisation et de nous lancer dans la voie de la révolution nécessaire, c'est le respect du fait. [...] Actuellement, le fait constitue la raison dernière, le critère de vérité. Il n'y a pas de jugement à porter sur lui, estime-t-on, il n'y a qu'à s'incliner. Et dès lors que la technique, l'État ou la production sont des faits, il convient de s'en accommoder. Nous avons là le nœud de la véritable religion moderne : la religion du fait[68] ».

En 1973, peu avant que ne se développe la sociologie des techniques, Ivan Illich introduit le concept de « convivialité » pour qualifier à la fois des outils dont la fonction est déterminée par celui qui les manie plutôt que par celui qui les conçoit, et un type de société post-industrielle caractérisé par ces outils.

Selon lui, au-delà d'un certain seuil, un outil cesse d'être productif et devient contre-productif. En termes sociologiques : en deçà de ce seuil, le déterminisme sociologique est opérant ; au-delà, c'est le déterminisme technologique.

Les critiques de la sociologie des techniques par les "héritiers" d'Ellul[69] et de Charbonneau se concentrent surtout sur l'œuvre de Bruno Latour.

Selon Simon Charbonneau, « Latour occulte complètement la problématique de la confrontation entre l'exigence démocratique et le monopole des choix technologiques par une poignée de décideurs. (...) Son horizon a du mal à s'étendre au-delà de l'ordre social dominant ; il est alors tenté de justifier idéologiquement ce dernier[70]. » En définitive, Charbonneau estime que Latour cultive « la négation de l'autonomie de la technique[71] et des mythologies techniciennes qui animent les ingénieurs[72]. »

En 2019, le sociologue Daniel Cérézuelle développe une analyse détaillée de la pensée de Latour [73]. Il lui reproche entre autres de ne pas considérer le fait que les techniques peuvent résulter d'une certaine volonté de puisance : « Dans le monde latourien de l’interactivité généralisée, il n’y a pas beaucoup de place pour les relations de pouvoir et de domination ». Plus généralement, « on peut douter que le cadre théorique de la sociologie des techniques proposée par Latour nous donne une prise efficace pour maîtriser les conséquences environnementales, sociales et politiques d’un déferlement technologique qui ne cesse d’accélérer depuis plus de deux siècles et auquel les individus et les sociétés s’époumonent à s’adapter. Latour dissout le phénomène global du développement technoscientifique et industriel et de la montée en puissance accélérée du pouvoir d’agir humain en une addition de processus distincts d’innovations particulières, sans lien les unes avec les autres et sans inscription dans la durée. (...) Dans le monde de Latour, il n’y a pas de place pour la technique mais pour des techniques qu’il faut examiner au moment où elles sont en train de se faire. (...) L’étude des objets techniques « en train de se faire » ne peut donner qu’une compréhension très insuffisante du lent processus technique de construction de ce qu’il faut bien appeler le système technico-industriel qui opère désormais à l’échelle mondiale. » En définitive, conclue Cérézuelle, « la méthode promue par Latour peut être utile pour éclairer les modalités de production et de diffusion d’une innovation technique particulière. (...) Mais lorsque l’on change d’échelle, que l’on passe de l’objet technique au système technoscientifique et industriel, ou bien de la courte durée de la mise au point d’une technique à la longue durée de son fonctionnement et de son retentissement sur la vie sociale et le milieu technique, cette méthode semble inadaptée et insuffisante pour comprendre la dynamique et les effets d’un changement technique global dont la montée en puissance est de plus en plus rapide. »

Selon Cérézuelle, la réalité de cette "montée en puissance" est telle que Latour ne peut pas indéfiniment défendre ses théories : « il a du mal à rester fidèle à son principe de ne pas dépasser les limites de ce qui est observable empiriquement. Dans son dernier livre, Où atterrir ?[74], il introduit l’image du maelstrom destructeur, empruntée à E.A. Poe, pour caractériser la dynamique écologiquement dévastatrice du développement technique et industriel. (...) En recourant à cette image, il semble reconnaître ce qui est au cœur de l’analyse d’Ellul, à savoir que nous sommes confrontés à des évolutions qui ont leur autonomie, engendrent des effets de puissance spécifiques et résistent à nos tentatives de modification. » Et rappelant le rattachement de Latour au catholicisme, Cérézuelle estime que ses théories prolongent en définitive celles de la théologie techniciste catholique d’après-guerre, telle qu'exprimée notamment par Teilhard de Chardin.

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.

Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.