Schönheit

ästhetische Wertvorstellung Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Schönheit ist ein Attribut individuellen menschlichen Wohlgefallens, das zum Beispiel in Naturerscheinungen, bei Kunstgegenständen und in Alltagserlebnissen auftritt. Als Bezugsgröße persönlichen Empfindens entzieht sich Schönheit jedoch einer allseits akzeptierten, verbindlichen Objektivierung und Festlegung. Als „schön“ empfunden werden können unter anderem Landschaften, Sonnenuntergänge, Menschen, Gebrauchsgegenstände oder Kunstwerke. In einem weiteren Sinn werden oft auch abstrakte Objekte wie Ideen, Erkenntnisse, Handlungen, Beziehungen, Situationen oder Erinnerungen als schön bezeichnet. Im umgangssprachlichen Alltag streut die Verwendung dieses Adjektivs sehr breit. Wenn von Schönheit im Sinne eines bewusst getroffenen Werturteils gesprochen wird, handelt es sich um etwas anderes als einfaches Wohlfühlen oder Lustempfinden.

Ob Schönheit eine Eigenschaft des Objektes, oder eine Empfindung des Subjektes, oder etwas Drittes ist, ist traditionell und bis heute umstritten. Untersuchungsgegenstand ist Schönheit sowohl in der Philosophie, wo das Schöne speziell in der griechischen Antike zusammen mit dem Wahren und dem Guten zu den obersten Werten gehörte, als auch in einer Reihe anderer Wissenschaftszweige, darunter Psychologie und Kunstwissenschaften. Wie Kunst und Geschmack ist Schönheit zentral für die Ästhetik, wo sie in Beziehung gesetzt wird zu Anmut, Eleganz oder Erhabenheit. Als ästhetischer Wert steht der Schönheit die Hässlichkeit gegenüber. Das Phänomen, dass an sich „hässliche“ Attribute gelegentlich dennoch als schön empfunden werden, wird als Paradox der Hässlichkeit bezeichnet.

Schönheit hat sowohl objektbezogene als auch subjektive Aspekte: Sie hängt einerseits von Eigenschaften der jeweiligen Objekte ab, andererseits vom individuellen Geschmack der urteilenden Person. Der subjektiven Seite entspricht die Redewendung, Schönheit liege „im Auge des Betrachters“. Was in einem alltäglichen Sinne als „schön“ bezeichnet wird, ist zudem großteils von sich wandelnden Schönheitsidealen abhängig, die sich zwischen verschiedenen Kulturen und Epochen teils stark voneinander unterscheiden. In diesem Sinne haben auch Moden (zum Beispiel bei Kleidung und Körpergestaltung) sowie stilistische Veränderungen (zum Beispiel in Kunst, Literatur und Musik) Einfluss auf das ästhetische Empfinden.

Die Verschönerung des eigenen Erscheinungsbildes ist als häufig geübte Praxis nicht neu in der Menschheitsgeschichte. Im Gegenwartshorizont, der für den Trend zur diesbezüglichen Individualisierung mit den erweiterten Gestaltungsmitteln der Tätowierung, der Piercings und der Schönheitschirurgie eine ungekannt breite Palette von Möglichkeiten anbietet, wird der Drang zur oberflächlichen Selbstoptimierung auch teilweise kritisch gesehen.

Definitionsprobleme und -annäherungen

Zusammenfassung

Kontext

Die Suche nach einer generellen Definition von Schönheit führe nirgends zum Erfolg, so Karen Gloy, weder im Internet noch in philosophischen oder ästhetischen Lexika oder Wörterbüchern. Welche bekanntere Zitatformel man auch nehme – etwa die von Friedrich Schiller, dass Wahrheit für den Weisen sei, die Schönheit „für ein fühlend Herz“, die von Christian Morgenstern, wonach Schönheit eigentlich alles sei, was man mit Liebe betrachtet, oder die von Albert Einstein, wonach das Schönste das Geheimnisvollste sei –, stets müsse man wie die Genannten von einer bestimmten Perspektive ausgehen und von dort aus größere Zusammenhänge erschließen. Jeder solcher Ausgangspunkt aber bleibe beliebig, da auch ein anderer gewählt werden könnte; eine systematische Gesamtschau über das Seiende jedoch gebe es nicht.[1]

Als eine Verheißung von Glück bzw. als ein Glücksversprechen hat Stendhal Schönheit verstanden,[2] eine Betrachtungsweise, die laut Konrad Paul Liessmann neuerdings wieder häufiger aufgegriffen wird. Demnach weckt der Anblick von Schönheit Erwartungen, Begierden und Sehnsüchte, stellt dieses Glück aber nicht selbst dar. „Schönheit lässt uns ahnen, dass es mehr gibt als das Nützliche und das Unnütze, als unmittelbare Lust und unmittelbares Leid.“ Schönheit gehe über den einfachen Reiz der Sinne stets hinaus. „Wenn wir im Alltag, in der Kunst oder in der Natur etwas ‚schön‘ nennen, meinen wir in der Regel, dass etwas in besonderer Weise geglückt, in sich stimmig, als Gesamtheit gelungen ist.“[3]

Liessmann zufolge hörte das Schöne spätestens im 18. Jahrhundert auf, als Ausdruck objektiver Gesetzmäßigkeiten verstanden zu werden. Seither sei das Schöne keine Eigenschaft des Objekts mehr, sondern Ausdruck einer subjektiven Einstellung. „Nun liegt die Schönheit im Auge des Betrachters, was schön ist, unterliegt dem individuellen Geschmack.“ In der Folge komme es zu einer Sensualisierung, Psychologisierung und Subjektivierung des Schönen. Fortan seien nicht mehr die Vernunft und der Intellekt die Organe zur Erfassung des Schönen, sondern die Erfahrung des Schönen liege in den Sinnen selbst. Für David Hume war Schönheit keine den Dingen selbst innewohnende Eigenschaft; „sie existiert lediglich im Geiste dessen, der die Dinge betrachtet.“ Das Gefühl für das Schöne könne allerdings durch Schulung und Übung, durch Vergleiche und Kenntnisse geschärft, die diesbezügliche Urteilskraft treffsicherer werden.[4]

Mit der experimentellen Ästhetik, für die Gustav Theodor Fechner als Begründer der Psychophysik den Boden bereitete, wurde der traditionell-philosophischen „Ästhetik von oben“ eine das Schönheitserleben auf experimenteller Basis erforschende „Ästhetik von unten“ gegenübergestellt.[5] Für Gábor Paál gilt: „Schönheit beschränkt sich nicht auf Kunst oder auf besinnliche Momente, sondern sie ist existenziell. An einem Mangel an Schönem kann man leiden.“[6]

Schönheitsempfinden und -erleben in Alltagsbereichen

Zusammenfassung

Kontext

In nahezu allen Lebensbereichen, so Liessmann, spielt Schönheit eine bedeutende Rolle. Von der Geburt – dem „schönen“ Baby – bis zum Tod – der „schönen“ Leich’ – stelle Schönheit im Alltag einen Wert dar. Erotik und Sexualität seien in hohem Maße davon bestimmt: „schöne“ Körper und „schöner“ Sex. Schönheit grundiere die Ziele und Wunschvorstellungen menschlicher Lebenspraxis – die „schöne“ Wohnung, der „schöne“ Urlaub, ein „schöner“ Abend. Als zentrale Norm bestimme Schönheit die Ästhetik von Kleidung und das Design von Gebrauchsgegenständen.[7]

Mit den Zusammenhängen zwischen Schönheit und Musik beschäftigt sich die Musikästhetik. Auch in den sogenannten exakten Wissenschaften spielt Schönheit eine Rolle. Sie kommt etwa in der Eleganz mathematischer und physikalischer Formeln oder Beweisführungen zum Tragen und ist Untersuchungsgegenstand der Wissenschaftsästhetik. Viele mathematische Objekte gelten als „schön“. Dazu gehören Fraktale, die Eulersche Identität sowie die mathematischen Eigenschaften des goldenen Schnitts. Auch Bildern von mikroskopischen oder makroskopischen Strukturen wird häufig ein ästhetischer Wert beigemessen.

Einen auf den ersten Blick inflationären Gebrauch des Wortes „schön“ folgert Paál: schöne Erlebnisse, schöne Nachrichten, schöne Vorträge, schöne Begegnungen; und daneben scheinbar unverträglich die Schönheit eines Rilke-Gedichts oder eines Da-Vinci-Gemäldes. Gleichwohl plädiert Paál für einen sehr weiten Begriff von Schönheit.[8]

Vier verschiedene Ausprägungen des Schönen behandelt Roger Scruton in seiner diesbezüglichen Untersuchung: 1. Schönheit als Objekt der Begierde; 2. natürliche Schönheit als Gegenstand der Kontemplation; 3. Schönheit im Alltag als Thema der praktischen Vernunft; 4. künstlerische Schönheit als bedeutungstragende Form und Gegenstand von Geschmacksurteilen.[9]

Evolutionäre Veranlagung des Sinns für Schönheit

Zusammenfassung

Kontext

In der evolutionären Psychologie wird geprüft, unter welchen Umständen die Fortpflanzungschancen eines Organismus steigen, wenn er Empfindungen für das Schöne entwickelt. Scruton unterscheidet dabei zwei Zugänge zu einer evolutionären Erklärung der Ästhetik: einen gruppenbezogenen und einen individuellen. Der gruppenspezifische bezieht sich auf Rituale und Feste, in denen die Mitglieder ihrem Bedürfnis Ausdruck verleihen, etwas Besonderes zu sein. Dieses in diversen kulturellen Eigenheiten sich artikulierende Bedürfnis wird mit dem evolutionären Vorteil für den Gruppenzusammenhalt auch in Krisenzeiten erklärt, der aber auch die Fortpflanzung der Menschen in Friedenszeiten fördere. Der individuelle Betrachtungsansatz sieht den Sinn für das Schöne durch den Prozess der sexuellen Selektion gefördert, wie er bereits von Charles Darwin vertreten wurde. Hervorzuheben sei, so Scruton, dass die ästhetischen Aktivitäten von Menschen weitaus mehr umfassen als das Balzgehabe von Tieren, so beispielsweise das Malen von Bildern, das Dichten und den Liedgesang.[10]

Die auf Darwin zurückgehende, rein biologische Erklärung der äußeren Erscheinung speziell des Menschen darf auch aus Gloys Sicht von Anbeginn nicht zu eng gefasst werden. Für das Überleben der Menschengattung spiele nicht nur die Vererbung und Weitergabe der äußeren, geschlechtsspezifischen Schönheitsmerkmale eine Rolle, sondern auch der die Menschen umgebende Lebensraum, in dem sie sich einrichten, sowie die sie tragenden sozialen Strukturen. In verschiedenen Kulturen und auch innerhalb derselben Kultur zu verschiedenen Epochen kann der auf die äußere menschliche Erscheinung gerichtete Schönheitsbegriff variieren. So bevorzugen Wohlstands- und Überflussgesellschaften mit reichlichem Nahrungsangebot das Schlankheitsideal; an Nahrungsmangel leidende Naturvölker, die am Existenzminimum leben, ziehen dagegen dem Wunschziel der Nahrungsfülle entsprechende, also fülligere Formen vor.[11]

Evolutionsgeschichtliche Darstellungen menschlicher Verhaltensadaptionen gründen laut Winfried Menninghaus auf der Grundannahme, dass Menschen in zwei Zeiten leben: einer historisch-kulturellen und einer urgeschichtlich-evolutionären. Zwischen beiden liege ein Bruch, der sich ereignete, als menschliche Intelligenz der natürlichen Umgebung die selbstgeschaffene Technik und Kultur gegenüberstellte. „Unsere genetisch fixierten Körpermerkmale und viele unserer evolvierten Verhaltensprogramme sind mit dem Einsetzen der Kultur – und also sehr früh in der gesamten Menschheitsgeschichte – gleichsam eingefroren worden.“ Empirisch grundiert würden neuere evolutionstheoretische Hypothesen in methodisch für Menninghaus oft hochproblematischen Erhebungen transkultureller Aussehenspräferenzen. Als universal gültige Bevorzugungsmerkmale im Aussehen gelten demnach heute: „hohe Symmetriewerte von Gesicht und Körperteilen, glatte Haut, hemisphärische Brüste, eine bestimmte Relation von Taille und Hüfte, das Kindchen-Schema bei Frauengesichtern und männliche Sportlerfiguren.“ Angesichts mancher offenen Fragen im Spannungsfeld zwischen evolutionären und kulturellen Prägungen sind hinreichende Erklärungen aktuellen menschlichen Verhaltens aus der Evolutionstheorie laut Menninghaus nicht zu erwarten, „sondern allenfalls Plausibilisierungen für unbestimmt große Teile unseres Verhaltens“.[12]

Geordnete Schönheit – symmetrisch, proportioniert, harmonisch

Zusammenfassung

Kontext

Dass Schönheit mit Ordnung einhergehe, ist eine der griechischen Antike entstammende Vorstellung. Die Welt als geordnetes Ganzes bildet den Kosmos, von dem Kosmetik als Verschönerungskunst abgeleitet ist. Den Ordnungsliebenden Griechen, heißt es bei Gloy, war das Chaos ein Gräuel. Sie suchten und strebten zwecks Beherrschung der Dinge nach Klarheit, Ordnung und Übersicht, was als Motiv auch für die Entstehung der Wissenschaften ursächlich gewesen sei.[13] Auf Pythagoras Wirken bezogen bemerkte Umberto Eco: „Alle Dinge existieren, weil sie eine Ordnung haben, und sie sind geordnet, weil sich in ihnen mathematische Regeln realisieren, die zugleich die Bedingung für die Existenz von Schönheit sind.“[14] Der Zusammenhang von Mathematik und Geometrie mit Schönheit dürfte darin bestehen, so Gloy, „dass mathematische Gleichungen, Symmetrien, Proportionen, geometrische Formen und Figuren als vollkommene, ideale Verhältnisse und Gestalten Sicherheit und Stabilität verschaffen in einer ansonsten schwankenden, chaotischen Umgebung und daher mit Wohlgefallen verbunden sind.“[15]

Symmetrie im Sinne von Gleichmaß bzw. Ebenmaß wird vorzugsweise auf Linien, Formen und Gestalten bezogen und durch die Waage mit ihren ausgeglichenen Schalen symbolisiert. Symmetrische Figuren sind in der Natur zahllos vorhanden, unter anderem in den Paarbildungen bei Menschen und Tieren hinsichtlich Augen, Ohren, Armen und Beinen. Als Naturveranlagung mitgegeben ist sie praktisch allgegenwärtig und vorbildhaft, indem sie Balance, Ruhe und Beständigkeit ausstrahlt, während Symmetriebrüche Unruhe und Instabilität erzeugen.[16]

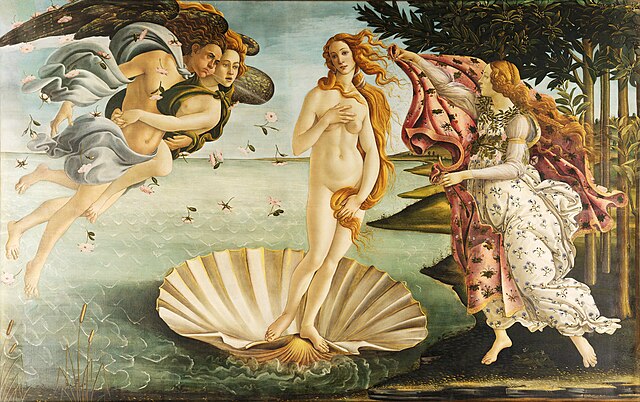

Der antike Bildhauer Polyklet schuf mit seinem Kanon ein trotz Überlieferungslücken in der Folge vielfach übernommenes Muster für die künstlerische Darstellung von Menschen in idealen Proportionen. Die Maßverhältnisse eines Fingers zum anderen, aller Finger zur Mittelhand und zur Handwurzel sowie die der Elle zum Arm sollten einander entsprechen. Für den weiblichen Körper sah er einen gleich großen Abstand zwischen den Brustwarzen, von den Brüsten bis zum Nabel und vom Nabel bis zur Gabelung der Beine vor. Die Ideen von Polyklets Proportionslehre wurden über Vitruv in der Renaissance fortgeführt, wofür Sandro Botticellis Gemälde Die Geburt der Venus das erste Beispiel in der Malerei war.[17]

Als schön angesehen wurde gemäß antiker Überlieferung dasjenige, dessen Teile in harmonischen Proportionen zueinander und zum Ganzen stehen. Dem altgriechischen Mythos zufolge war Harmonie die aus dem unstatthaften Liebesleben der Liebesgöttin Aphrodite und des Kriegsgottes Ares hervorgegangene Tochter. Harmonie, das lehrt laut Liessmann der antike Mythos, „ist der nur durch Gewalt herstellbare Gleichklang des Verschiedenen.“ Harmonie zu erzeugen bedeute, zu einem stimmigen Ganzen zusammenzufügen, was auseinanderstrebt. Indem aber das Einzelne immer nur unter der Perspektive seines Beitrags zum Harmonisch-Ganzen gesehen werde, so Liessmann, sei die Schönheit der Harmonie immer brüchig und bedroht.[18]

Das Kunstschöne

Zusammenfassung

Kontext

Zu den Erscheinungsformen des Kunstschönen vornehmlich im literarischen Bereich gehören unter anderem Gegensatzpaare: das Komische und das Tragische, das Heitere und das Melancholische, das Besinnliche und das Dramatische. Kunstschönes zeigt sich aber auch in der Harmonie von Farben und Formen, etwa in Architektur und bildender Kunst, oder als Aufbau und Auflösung der Spannung zwischen Akkorden in der Musik.[19]

Der Vorstellung, dass Kunst prinzipiell der Schönheit verpflichtet sei, und dass diese sich primär in Kunstwerken zeige, tritt Liessmann entgegen. Weder in der Antike noch im Mittelalter und schon gar nicht in der Moderne habe dieser Anspruch gegolten; vielmehr sei das nur für eine relativ kurze Epoche der europäischen Geistesgeschichte im Gefolge der Renaissance bis zum frühen 19. Jahrhundert der Fall. Die Kunst sei in der Regel mit Aufgaben und Absichten verbunden worden, die über die Hervorbringung des Schönen weit hinausgingen. Die Kunstproduktion und ihre Wahrnehmung waren vielmehr seit ihrer Entstehung von politischen, religiösen, erkenntnistheoretischen, pädagogischen und hedonistischen Motiven begleitet. „Die Grenzen zwischen Kunst, Kult Design, Rhetorik, Werbung und Unterhaltung waren und sind fließend.“[20]

Die „schönen Künste“ verdanken diese Bezeichnung dem französischen Philosophen und Ästhetiker Charles Batteux, der die beaux arts (Malerei, Bildhauerei, Musik, Dichtung, Tanz, Architektur und Rhetorik) von den mittelalterlichen artes liberales (Wissenschaften) und den artes vulgares (den Handwerkskünsten) abgrenzte. Für das systematische Nachdenken über die Künste sollte Batteux zufolge in den belles lettres (den schönen Wissenschaften) gesorgt werden; tatsächlich wurde daraus die Belletristik, die „schöne Literatur“.[21]

Beim ästhetischen Urteil in der Kunst geht es für Scruton um die Frage, was einem gefallen sollte und was nicht. Er besteht auf Werkanalyse und -einordnung als didaktischen Mitteln der Geschmacksbildung. Es genüge nicht, Kunstwerke „als formal interessante Objekte interesseloser Freude zu sehen“. Sie stellten kommunikative Akte mit Sinn und Bedeutung dar, die es zu erschließen gelte und die also verständlich sein müssten.[22]

In der Kunst des 20. Jahrhunderts zeigte sich eine deutliche Abkehr vom als bürgerlich und konservativ erachteten klassizistischen Schönheitsideal. Liessmann fasst den zeitspezifisch vorherrschenden Anspruch so zusammen: „Kunst will in gesellschaftliche Prozesse aufklärend oder irritierend eingreifen, gleichzeitig aber auch sich ihrer ästhetischen und technischen Möglichkeiten vergewissern und diese ausdehnen, sich letztlich überhaupt aus den eng definierten Bezirken der Hochkultur befreien und dadurch entgrenzen.“ Auf radikale Weise äußerte sich die Kritik am hergebrachten Schönen in der Auseinandersetzung mit dem Kitsch, der als Trivialisierung des Ästhetischen im Verbund mit massenhafter Herstellung und billigem Vertrieb verachtet wurde, in der Postmoderne als Kitsch-Art aber fortlebt und dabei mit den klassischen Schönheitsidealen ebenso spielt wie mit dem Massengeschmack des Schönen.[23]

Das Naturschöne

Zusammenfassung

Kontext

Schönheit in der Natur (Das Naturschöne) wird in mannigfaltigen Erscheinungen wahrgenommen, zu denen beispielsweise die „erhabene“ Schönheit schneebedeckter Berggipfel und schaumgekrönter Meereswogen gehören sowie die „anmutige“ Schönheit zierlicher Blüten oder sanfter Bewegungen menschlicher Körper.[24] Landschaftserleben gehört zu den das menschliche Wohlbefinden mitbestimmenden Umweltbedingungen. Landschaften können abweisend wirken und auch Schrecken erregen, wie die Bezeichnungen Höllenschlucht oder Glutofen zeigen. Während dunkle Räume zu Unwohlsein und Depression führen können, gehen weite, offene, lichtdurchflutete Räume eher mit Freude, Glück und Hochstimmung einher. Ferienhäuser, Erholungsheime und Sanatorien werden bevorzugt im Grünen angesiedelt, in waldreichen Gegenden oder an der See.[25] Scruton betont, dass es bei der Erfahrung des Naturschönen nicht um wissenschaftliche Erfassung geht, sondern um ein Feld der freien Wahrnehmung. „Wir können unser Wahrnehmungsvermögen beim Anblick einer Naturszene ruhen lassen, ohne dass wir darin irgendeine Mitteilung entziffern müssen.“ Während Kunstwerke als „ewig zu respektierende Monumente gewollter Aussagen“ daständen, zeige sich die Natur großzügig, da es ihr nur um sich selbst gehe, „grenzenlos, ohne Rahmen und in täglich wechselnder Erscheinungsform.“ Bei der Erfahrung des Naturschönen geht es für Scruton nicht um Empfindungen oder Ausrufe wie „hübsch“ oder „reizend“, sondern „um die fundamentale Erfahrung, dass die Welt der richtige Platz für uns ist – eine Heimat, in der unsere menschlichen Fähigkeiten und Hoffnungen ihre Bestätigung finden können.“[26]

Als kritisches Korrektiv zur Kunst, „als Quelle und Modell eines anderen, besseren Lebens“, habe erst die Romantik die Natur entdeckt, heißt es bei Liessmann. Ob aber der Natur überhaupt Schönheit zuzusprechen sei, bezeichnet er als umstritten, ebenso die Vorstellung von der Natur als eigentlicher Lehrmeisterin des Schönen. Die Moderne begegne ihr eher mit dem Interesse der Beherrschung und Ausbeutung. Doch seien nicht nur Ästhetiker und Künstler mit ihrer Schönheit beschäftigt; in Zeiten der ökologischen Krise interessiere das auch Umweltschützer und Tourismus.[27] Da Natur im Gegensatz zur Kunst keinen historischen Kontext hat, ist ihr Schönheitspotenzial kulturübergreifend überall zugänglich. Das Gefallen daran steht allen Menschen offen, die Wertschätzung von Naturschönheit ist universal veranlagt.[28]

Fasslichkeit und Bewegt-Sein als Wirkungsfaktoren

Zusammenfassung

Kontext

Schönheitsempfinden und ästhetische Bewertungen menschlicher Individuen sind mitbestimmt von dem Streben nach Komplexitätsreduktion bzw. „kognitiver Leichtigkeit“. Stehen parallel eine schwierige und leichte Aufgabe zur Lösung an, wendet man sich eher der leichteren zu. Zur Frage, ob ein Politiker „gut“ sei, werde keine Gesamtbilanz erstellt, sondern kämen einfachere Kriterien (kognitive Abkürzungen) zur Anwendung, beispielsweise Ausstrahlung, Redefähigkeit oder jüngste Auffälligkeiten bei dieser Person. Auf ästhetische Präferenzen angewendet, wird gefolgert, dass vornehmlich kognitiv leicht erfassbare Objekte ansprechend wirken. Außerdem spiele Vertrautheit eine Rolle: Die wiederholte Wahrnehmung eines Kunstwerks mache es mental „verfügbarer“ und erhöhe die Wahrscheinlichkeit einer positiven Bewertung.[29]

Zum Schönheitserleben beitragen können auch ästhetische Emotionen, zu denen etwa am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik geforscht wird. Emotionales Bewegt-Sein ergibt sich bei fortgeschrittener sozialer Anteilnahme. Paál führt als filmisches Beispiel die Versöhnung eines Paares nach langer Trennung an. Hier könne die dazu gedrehte Liebesszene sehr viel bewegender sein, als wenn es zuvor keine Trennung gegeben hätte: In einer solchen Versöhnung sei noch der Schmerz der vorangegangenen Trennung mit enthalten. Bei der experimentellen Betrachtung von Gemälden im Rahmen der Forschungen zum Default Mode Network zeigten sich bei den Versuchspersonen zunächst rückläufige Gehirnaktivitäten, nicht jedoch, wenn die Probanden die von den Bildern ausgehende Wirkung selbst als „bewegend“ charakterisierten: Dann kam es im Gegenteil zu ungewöhnlicher Aktivierung. Daraus folgert Paál für das Bewegt-Sein eine ähnliche Wirkung wie beim Gefühl kognitiver Leichtigkeit: „Die primäre Emotion ist noch nicht das Schönheitsempfinden – aber sie beeinflusst es sehr stark.“[30]

Philosophisch grundierte Schönheitstheorien

Zusammenfassung

Kontext

Auf den polnischen Philosophen und Kunsthistoriker Władysław Tatarkiewicz geht der Begriff der Großen Theorie des Schönen mit einem Geltungszeitraum von der Antike bis zur Renaissance zurück, die das Schöne nach objektiven Kriterien zu bestimmen suchte. Im 18. Jahrhundert wird die Suche nach dem Schönen vom Objekt auf das Subjekt verlagert, auf die Wahrnehmung des menschlichen Individuums. Danach liegt Schönheit im Auge des Betrachters.[31]

Ganzheitliche bzw. „große“ Theorie antiker Herkunft

Zu den das Schöne konstituierenden objektiven Kriterien im Sinne der Großen Theorie gehörten die oben bereits ausgeführten: Symmetrie, Proportionalität und Harmonie. Zugleich wurde das Schöne in enger Verbindung gesehen zum Wahren und zum moralisch Guten. Schönheit und Tugend der Person standen hiernach im Entsprechungsverhältnis der Kalokagathia, wie die altgriechische begriffliche Zusammenfassung von schön (καλός) und gut (ἀγαθός) heißt, die zuerst bei Xenophon im 5. Jahrhundert v. Chr. überliefert ist. Herleiten lässt sich diese Zusammenführung von den homerischen Helden, die durchgängig als äußerlich schön beschrieben werden, „um dem kriegerischen Ideal der Männlichkeit, Standhaftigkeit, Tapferkeit und des Mutes zu genügen.“ Die physiologische Voraussetzung des ethischen Ideals der Tüchtigkeit, führt Gloy aus, sei die körperliche Schönheit – die kampfestaugliche Wohlgeformtheit der adligen Helden –, „so dass beide Ideale stets zusammen genannt werden.“ Bei Platon und Aristoteles wird anstelle des Mutes (θυμός) die Vernunft (νοῦς) als Hauptleitwert eingesetzt, womit laut Gloy in der europäischen Geistesgeschichte die Beherrschung der sinnlichen Begierden und Triebe (ἐπιθυμίαι) durch die Vernunft begann.[32]

Platon

In mehreren seiner Dialoge behandelte Platon Aspekte der Schönheit. Während im Hippias maior alle Definitionsversuche auch von Sokrates Seite scheitern, wird im Philebos deutlich, dass das Gute nur in Verbindung mit der Schönheit, dem „Ebenmaß“, und der Wahrheit bestimmt werden kann. Den Aufstieg zum Schönen behandelt im Sinne der Ideenlehre Platons das Symposion. Dabei handelt es sich um die Rückschau auf ein Trinkgelage, in dem eine Reihe von Teilnehmern Reden zur Würdigung des Gottes Eros hielten, meist, indem sie die Attraktivität der sinnlichen und der geistig-seelischen Liebe erörterten. Der später hinzugekommene Sokrates hingegen bezieht sich auf Lehren der Seherin und Priesterin Diotima, die Eros erstlich mit dem Begehren des Schönen verbunden habe, die zweitens vermittelte, dass Schönheit nicht nur eine körperlich-sinnliche Seite habe, sondern auch auf eine innere, geistige Qualität ziele, eine schöne Seele. Diese innere Qualität befähige zu guter Letzt, eine dritte Dimension des Eros zu erschließen, nämlich Wesen und Idee der Schönheit, das „Urschöne“ selbst.[33]

Für Gloy, die insgesamt sechs Stufen im Vortrag des Sokrates unterscheidet, handelt es sich um eine merkwürdige Stufenleiter der Schönheit, bei der die letzte und höchste Stufe gar nicht definiert und begriffen werden könne. Gesucht werde auf dieser Stufe „ein absolut Eingestaltiges“, worin „jede Vielfalt, Differenz, Gegensätzlichkeit aufgehoben ist und in letzter Konsequenz auch seine eigene Differenz zur Vielheit.“ Die Schönheit habe als einzige der Ideen im Sinne Platons eine Doppelbedeutung: Das Schöne sei einerseits das Göttliche selbst und andererseits „der Weg des Göttlichen in die Endlichkeit über alle Stufen.“ Es vollziehe sich im Glänzen und Strahlen, im Scheinen. „Das Schöne ist schön, während es anderes schön macht und verklärt.“[34]

Zenon und die stoische Lehre

Dem Bericht des Diogenes Laertios zufolge fand sich die Verknüpfung des Schönen mit dem Guten in der Lehre des Stoikers Zenon wieder, der die Schönheit des vollkommenen Guten mit dessen vollkommener Proportionalität begründete und daraus die Identität des moralisch Guten mit dem proportional Schönen folgerte. Das moralische Gut-Sein eines Verhaltens stimmt demnach mit der Proportionalität oder Symmetrie seines Schön-Seins zusammen. Schön und folglich auch gut ist die symmetrische Einheit der vier Kardinaltugenden: Gerechtigkeit, Tapferkeit, Mäßigkeit (oder Angemessenheit) und Verständigkeit. Schön und damit auch gut ist die Veranlagung des Menschen, der mit seiner Ausstattung auszuführen vermag, wozu er im Kosmos bestimmt ist – die symmetrische Zuordnung von menschlichem Vermögen und menschlicher Bestimmung. Schön und gut ist es vor allem, wenn diese Möglichkeit des Menschen in einem Weisen Wirklichkeit wird, indem dieser sich vollkommen in die kosmische Ordnung einfügt.[35]

Cicero

Übernommen und der römischen Realität angepasst wurde dieses Schönheitsverständnis der Stoa von Cicero in De officiis. Ausgehend von der menschlichen Natur, dem Streben nach Selbsterhaltung und Arterhaltung sowie von der Vernunftbegabung und Befähigung zur Erkenntnis der Wahrheit, behandelt Cicero ausführlich die vom Sehvermögen unterstützte Fähigkeit, die Schönheit und Symmetrie in der natürlichen Körperwelt wahrzunehmen und – im Transfer auf die Verhaltensebene – Schönheit und Ordnung, Maß und Angemessenheit im Handeln zu erkennen und zu bewahren. Allerdings ersetzt Cicero bei der verhaltensethischen Qualifikation die Schönheit (pulchritudo) durch die Ehrbarkeit (honestas) und weist damit den gesellschaftlichen Normen bzw. dem allgemeinen Wertekonsens die moralisch-ästhetische Kompetenz zu. „Die proportionale Schönheit der Griechen scheint so im Augenblick, in dem sie in Rom und in der römischen Realität rezipiert wird“, heißt es bei Eckhard Keßler, „in ihrem objektiven, ontologisch-transzendenten Kern aufgeweicht und in eine subjektive, konsensisch begründete Kategorie der Handlungsorientierung verwandelt zu werden.“[36]

Renaissance-Reflexionen

Der Humanist und Kunsttheoretiker Leon Battista Alberti, der wie viele Humanisten moralphilosophisch interessiert war, übernahm von Cicero das Ehrbare (honestum) als höchsten Wert, in dem laut Kessler die absolute Schönheit (bellezza) und die sozial bedingte Preiswürdigkeit (lodabilita) gleichermaßen repräsentiert sind. Die Wertorientierung erfährt bei Alberti eine sachte Umwidmung zur Erfolgsorientierung. Beim menschlichen Handeln komme es auf den angemessenen Zeitpunkt (Kairos) an, abhängend von den situativen Umständen und den beteiligten Personen, die es für ein erfolgreiches Agieren zu berücksichtigen gelte. Doch ebenso wie in der von Cicero eingehend behandelten Rhetorik gibt es für Alberti in der Malerei den für sich gültigen Wertmaßstab des proportional Schönen. In seiner Schrift De pictura („Über die Malkunst“) lehrt Alberti die Konstruktion der Zentralperspektive in Verbindung mit der Feststellung, dass sich die Eigenschaft der Dinge nur im Verhältnis zu den Eigenschaften anderer Dinge bestimmen lassen und dass die Realität folglich nur als ein Netz von Beziehungen und Proportionen aufzufassen ist. In seinem Architekturtraktat De re aedificatoria („Über das Bauwesen“) merkt Alberti zum Erscheinungsbild der vollendeten proportionalen Schönheit an, „dass man weder etwas hinzufügen noch wegnehmen oder verändern kann, ohne dass das Ganze weniger annehmbar würde.“[37]

Baumgartens Ästhetik

Mitte des 18. Jahrhunderts setzte Alexander Gottlieb Baumgarten der bis dahin dominierenden, vornehmlich vernunftbasierten Erkenntnis und Urteilsbildung in den Künsten eine umfängliche Abhandlung (Aesthetica) über den Zusammenhang von Kunst, Schönheit und Erkenntnis vermittels der Sinneswahrnehmungen entgegen, mit der er sich den Ruf als eigentlicher Begründer der philosophischen Ästhetik erwarb. Zweck der Ästhetik als Wissenschaft war für Baumgarten „die Vollkommenheit der sinnlichen Erkenntnis“ – gleichbedeutend mit der Schönheit.[38] Baumgartens „ästhetische Wahrheit“ fasste, anders als die Vernunft, nicht alle Dinge unter möglichst allgemeine Begriffe. Stattdessen ging es dabei um die einzelnen Dinge sowie deren konkrete und vielfältige Bestimmungen. Die ästhetische Wahrheit im Sinne Baumgartens bringe auch die eigenen Ansprüche und die „Lebendigkeit“ der künstlerischen Darstellung in den Blick, hebt Arno Schubbach hervor. Als „glücklichen Ästhetiker“ (felix aestheticus) bezeichnete Baumgarten einen Menschen, der Wahrnehmung und Phantasie, künstlerische Gestaltung und vernünftige Einsicht in ein ausgewogenes Verhältnis zueinander zu bringen imstande ist. Einerseits durchaus Freund der logischen Wahrheit, ist er andererseits nicht ihr Sklave und bewahrt ihr gegenüber seine „poetische Freiheit“.[39]

Von Hume zu Kant

Unter dem Eindruck der von David Hume ausgegebenen Formel – „Schönheit ist keine Eigenschaft, die den Dingen an ihnen selbst zukommt; sie existiert lediglich im Geiste dessen, der die Dinge betrachtet.“ – wurde Schönheit im 18. Jahrhundert zum Entsprechungsbegriff des ästhetischen Geschmacks. In der Allgemeinen Theorie der schönen Künste des Schweizers Johann Georg Sulzer wird Geschmack definiert als das Vermögen, das Schöne zu empfinden. Die Fundierung der Erfahrung des Schönen im Geschmack, dem bereits Hume die Fähigkeit zur Verfeinerung zuerkannt hatte, erreichte laut Liessmann ihre systematisch anspruchsvollste Fassung bei Immanuel Kant in seinem Werk Kritik der Urteilskraft. Dort heißt es in einer viel zitierten Wendung: „Geschmack ist das Beurteilungsvermögen eines Gegenstandes oder einer Vorstellung durch ein Wohlgefallen oder Mißfallen, ohne alles Interesse. Der Gegenstand eines solchen Wohlgefallens heißt schön.“ Vom subjektiven Geschmacksempfinden ohne Verbindlichkeit unterscheidet Kant das Geschmacksurteil, das die Ebene rein subjektiver Unverbindlichkeit hinter sich lässt und – bedingt durch den menschlichen Gemeinsinn – auf anderweitige Übereinstimmung zielt. Bereits unter den Zeitgenossen stieß Kant mit dem Begriff des interesselosen Wohlgefallens auf Kritik. Nichts könne ohne Interesse gefallen, erklärte Johann Gottfried Herder in seiner Schrift Kalligone. Gerade die Schönheit sei für den Empfindenden das „höchste Interesse“.[40]

Schiller

Wiederum auf Leitsätze Kants als Grundbausteine der eigenen Schönheitstheorie berief sich Friedrich Schiller in den Kallias-Briefen. So schrieb er an Christian Gottfried Körner am 28. Februar 1893 von zwei alles überragenden Kantischen Maximen: „Bestimme Dich aus Dir selbst“ und: „Die Natur steht unter dem Verstandesgesetze.“ Schiller folgerte daraus: „Diese große Idee der Selbstbestimmung strahlt uns aus gewissen Erscheinungen der Natur zurück, und diese nennen wir Schönheit. “[41] Doch suchte Schiller darüber hinaus nach einem von Kant als Möglichkeit ausgeschlossenen objektiven Prinzip der Schönheit – also nach einem objektiven Maßstab dafür, was schön sei.[42]

Allein das „Faktum der Schönheit“ bietet für Schiller die Gewähr, dass Menschen als vernünftige wie auch sinnliche Wesen aus moralischer Freiheit handeln können. Zentral in der Betrachtung des Schönen ist demnach die Wechselwirkung zwischen Sinnlichkeit und Vernunft. Die menschliche Freiheit wurde Schiller zufolge gattungs- wie individualgeschichtlich dadurch gewonnen, dass die Menschen eine Entwicklung von der Herrschaft des auf Materie bezogenen sinnlichen Triebs zur Herrschaft des auf Form bezogenen vernünftigen Triebs durchliefen. Ohne das Schöne gelangten Menschen nicht zum Bewusstsein ihrer moralischen Freiheit, so Schiller, „weil nur aus dem ästhetischen nicht aber aus dem physischen Zustand der moralische sich entwickeln kann.“ Zwar erfahre sich das Subjekt als frei, diese Erfahrung werde ihm aber erst durch den Freiheit zur Erscheinung bringenden schönen Gegenstand ermöglicht.[43]

Mit der Bestimmung der Schönheit als „Freiheit in der Erscheinung“ setzte Schiller dem subjektiv-rationalen Begriff Kants ausdrücklich einen sinnlich objektiven entgegen. Im Unterschied zu Kant bestimmte Schiller Moralität nicht als Pflichterfüllung, sondern als „Schöne Seele“, in der sinnlicher und vernünftiger Trieb in harmonischer Verbindung ständen.[44] Moralische Schönheit ist für Schiller „das Maximum der Charaktervollkommenheit“ eines Menschen, „denn sie tritt nur alsdann ein, wenn ihm die Pflicht zur Natur geworden ist.“ Und die Schönheit der poetischen Darstellung ist für Schiller mit einem Wort „freie Selbsthandlung der Natur in den Fesseln der Sprache.“[45]

Hegel

Als ansatzweise letzten großen Versuch, das Schöne, die Kunst und den Anspruch auf das Wahre zusammenzuführen, betrachtet Liessmann Hegels Ästhetik. Ausschließlich die Kunst sei bei ihm der eigentliche Ort des Schönen. „Denn die Kunstschönheit ist die aus dem Geist geborene und wiedergeborene Schönheit“, so Hegel, verbunden mit dem Anspruch auf Wahrhaftigkeit und Wahrheit. Sich im Bereich der Sinne zu bewegen, sei sowohl Vorzug als auch Nachteil der Kunst. „Denn das Schöne hat sein Leben an dem Scheine.“ Der könne aber auch immer eine Täuschung sein, Fiktion, Illusion. Andererseits stellt sich der Schein Hegel als „dem Wesen wesentlich“ dar, „die Wahrheit wäre nicht, wenn sie nicht schiene und erschiene.“ Und so entberge sich im gestalteten Schönen, referiert Liessmann, eine höhere Realität und ein wahrhaftigeres Dasein. Der ästhetische Schein, durch den ein Kunstwerk sich auszeichne, ist demnach selbst notwendiges Moment jener Wahrheit, die es zum Ausdruck bringen soll. Nur ein Moment allerdings und als solches nicht der Philosophie als höchster geistiger Wahrheitsinstanz gleichzusetzen. In einer wissenschaftlich gewordenen Welt, so deutet Liessmann Hegels These vom „Ende der Kunst“, habe „das Schöne nicht mehr die Kraft, die Wahrheit angemessen zur Erscheinung zu bringen.“[46]

Schönheitsstreben im Gegenwartshorizont

Zusammenfassung

Kontext

Eine „fulminante Wiederkehr des Schönen – buchstäblich auf allen Kanälen“, stellt Raimar Zons im begonnenen 21. Jahrhundert fest. Die Ikonen einer neuen ästhetischen Lebenskultur, „die langbeinigen Supermodels und verträumten Rockstars aus Hollywood“, brächten diese bei den alten Griechen Kalokratie genannte Macht der Schönheit auf globales Niveau: „keines ihrer weltweit zirkulierenden Bilder, das nicht digital noch schöner ‚gemorpht‘ wäre.“ Längst fernsehtauglich zeige sich die Schönheitschirurgie. Was bei den einen als „Schönheitswahn“ mit verheerenden geistigen, sozialen und politischen Folgen scharfe Ablehnung erfahre, werde von anderen als Ausdruck eines neuen, jugendlichen Lebensgefühls gefeiert.[47]

Schönheitsmaßstäbe

Die Vollkommenheit des Menschen besteht gemäß Platons Timaios im Gut-Sein, dieses im Schön-Sein, so die Kurzfassung Eckhard Keßlers, und das Schön-Sein wiederum darin, nicht ohne Maß (ἂμετρον) zu sein. Der Mensch ist demnach ein symmetrisch ebenso geordnetes Ganzes wie der Kosmos, ein Mikrokosmos, der den Kosmos maßstäblich abbildet und an der Schönheit der Ebenmäßigkeit den anziehendsten Betrachtungsgegenstand findet.[48]

Für Gesichter[49] ist eine von Vitruv überlieferte Schönheitsformel bekannt, nach der sich ein schönes Gesicht gleichmäßig in Drittel aufteilen lässt: vom Haaransatz bis zu den Augenbrauen, von den Augenbrauen bis direkt unterhalb der Nase und von dort bis zum Kinn. Zudem soll die Gesichtsbreite zwei Drittel der Länge des Gesichts betragen, der Augenabstand einer Augenbreite entsprechen und identisch sein mit dem Abstand der Nasenflügel voneinander.[50]

Die neuere Attraktivitätsforschung bestätigt solche reinen Zahlenmesswerte als Schönheitskriterien nicht. In den zur Schönheitswahrnehmung von Gesichtern angestellten Experimenten mit Versuchspersonen ergab sich, dass als am attraktivsten ein „durchschnittliches“ Gesicht wahrgenommen wird, eines, das aus sehr vielen einzelnen Gesichtern durch Computerberechnungen zu einem Gesamtgesicht verschmolzen wird.[51] In diesem Sinne schöne Gesichter weisen aber einen Nachteil auf, wie Karl Grammer anmerkt: Man könne sie sich schlechter merken. Das besser erinnerbare „ideal schöne Gesicht“ sei deshalb eines, „das dem Durchschnitt entspricht, aber in einem oder dem anderen Merkmal vom Durchschnitt abweicht.“[52]

Schönheitsvorteile

Zahlreiche Untersuchungen der jüngeren Attraktivitätsforschung belegen, dass als schön angesehenen Menschen wesentlich öfter als anderen noch weitere positive Eigenschaften zugeschrieben werden, mit der Folge, dass sie im Alltag eine andere Art von Aufmerksamkeit und Zuwendung erfahren als weniger attraktive Menschen: Schöne Kinder werden von ihren Lehrern bevorzugt; schöne Menschen haben vor Gericht die besseren Chancen; attraktive Verkäuferinnen und Verkäufer sind erfolgreicher als weniger attraktive.[53] Gut aussehende Frauen und Männer werden bei Jobsuche und Verdienst bevorzugt; Ärzte und Psychologen widmen ihnen mehr Zeit und Geduld. Kriminelle mit vergleichsweise attraktivem Aussehen kommen ungeachtet der Schwere der Straftat leichter ungestraft davon und bekommen im Fall der Verurteilung die günstigeren Sozialprognosen. Eine unter dem Titel „Beautycheck“ publizierte Untersuchung der psychologischen Fakultät der Universität Regensburg ergab, dass mit attraktiven Gesichtern Ausgestattete als wesentlich geselliger, zufriedener, fleißiger, intelligenter, kreativer, sympathischer, sogar ehrlicher eingeschätzt wurden als unattraktiver Aussehende. Von ausschlaggebender Bedeutung für die Bewertung, so weitere Untersuchungsergebnisse, ist bereits der „erste Blick“, und zwar unabhängig von Intelligenz- oder Bildungsgrad der Probanden.[54]

Schöne Menschen, so Liessmann, haben offenbar mehr vom Leben. Kaum jemand könne sich der „geheimen Macht der Attraktivität“ entziehen. Menschen, die dem eigenen Schönheitsempfinden entsprechen, tritt man anders als anderen gegenüber, und zwar auch dann, „wenn wir solche Stereotype bewusst vermeiden wollen.“[55] In einer seit den 1980er Jahren sich stark wandelnden Medienwelt, in der Unterhaltungsformate im Sinne der Zuschauerbindung gegenüber Informationsangeboten zunehmend favorisiert werden, wird die Aufmerksamkeit der Medienrezipienten von den politischen Zusammenhängen auf die Inszenierung des politischen Personals verschoben. Das Aussehen von politisch Verantwortlichen gerät zum „Artikulationspunkt“ und zur „Projektionsfläche“ für Vorstellungen und Wünsche der Zuschauer. Die „massenmediale Apparatur“ wird in Eigenregie für die Selbstdarstellung von Politikerinnen und Politikern dienstbar gemacht, etwa hinsichtlich Sprechzeiten, Beleuchtung, Kamerawinkel und Bildhintergrund. Marketingstrategisch angestrebt wird „ein perfektes Produkt in perfekter Verpackung“. Im Zentrum steht dabei laut Paula Diehl ein „fitter“ Körper, „der Erfolg signalisiert und als Verwirklichungsraum für Schönheitshandeln fungiert.“[56]

Schönheitsverlockungen

„Mit hängenden Augenlidern lassen sich keine Wahlen gewinnen, also müssen sie korrigiert werden“, ebenso unregelmäßige Zähne, referiert Käte Meyer-Drawe entsprechende Erwartungshaltungen. Gebräunte Haut, gern auch per Solarium, stehe für Dynamik, Jugend und Flexibilität. Als Hilfsmittel, um dem eigenen Aussehen nachzuhelfen, stehen unter anderem Gesichtsstraffung, Fillings, Designs, Bodybuilding und Shaping zur Verfügung.[57] Ein neues Modell politischer Repräsentation dränge sich statt der institutionsbezogenen Mandatierung auf: ein Identifikationsangebot mit Körperaussehen und Lifestyle, so Diehl. Die politische Auseinandersetzung werde in diesem Rahmen auf die Inszenierung von Schönheit verschoben.[58]

Als Träger sozialer, erotischer und ästhetischer Botschaften mittels Schmuck, Verhüllung, Training und dergleichen mehr wurde und wird der menschliche Körper seit jeher in den unterschiedlichen Kulturen benutzt. Hautbemalung sowie die Verformung bestimmter Körperteile wie Lippen, Nasen oder Füße sind in den frühen Kulturen ebenso zu finden wie beispielsweise Nasen- und Ohrringe, Ketten und Haarnadeln. Neu im Gegenwartshorizont ist der allgemeine Zugang zu einer Ansammlung von Bildern mit besonders „schön“ hergerichteten Menschen. „Angesichts dieser Bilderflut“, schreibt Liessmann, „muss fast jeder Körper defizitär erscheinen, insbesondere, ja paradoxerweise auch dann, wenn diese Bilder Resultat digitaler Manipulation sind, denen keine Realität mehr entspricht und entsprechen kann.“ An diesen Bildern aber, die oftmals kombiniert mit Werten wie Gesundheit, Fitness und Langlebigkeit transportiert würden, seien die die vorzunehmenden Korrekturen am eigenen Körper gegebenenfalls ausgerichtet. Doch selbst die Ergebnisse von Schönheitsoperationen seien womöglich wegen nachfolgenden Nichtgefallens mitunter nochmals korrekturbedürftig.[59]

„Entweihung“ des Schönen

Zusammenfassung

Kontext

Bei vielen als Body-Modification gelabelten Verfahren gilt für Liessmann, „dass die Grenzen zwischen Selbstformung und Selbstverstümmelung, zwischen Verletzung und Gestaltung, zwischen Schönheitschirurgie und bewusster Verhässlichung so leicht nicht zu ziehen sind.“[60] Im Falle von Tätowierungen und Piercings handelt es sich um Verletzungen der Haut, die von sich aus „so wachsam gegen jeden Eindringling“ sei, wie Meyer-Drawe betont. Zur Deutung heißt es bei ihr unter anderem: Narbenzeichnungen und die Einpflanzung von Metallgebilden unter die Haut „bestätigen schmerzhaft die eigene Existenz und forcieren den Selbstbezug des Leibes, seine Reflexivität an der Schwelle zum Bewusstsein. Sie bemänteln die Fragilität des Selbst und überspielen die Abgründigkeit seiner Existenz, welche sie dadurch auf eigene Weise erst hervorheben.“[61]

Auf der Flucht vor dem Schönen sieht Roger Scruton viele Bereiche des modernen Kulturbetriebs. Es herrsche „der allgemeine Wunsch, das Schöne in einer ästhetischen Bilderstürmerei zu beschmutzen.“ Es handle sich darum, die „dünne Stimme der Schönheit“ im Lärm ihrer Entweihung untergehen zu lassen; denn diese Stimme fordere dazu auf, „den eigenen Narzissmus im Zaum zu halten und die Welt mit Ehrfurcht zu betrachten.“ Auf das Bedürfnis nach Schönheit können Menschen, die sich als voll entwickelte Persönlichkeiten verstehen, laut Scruton aber nicht einfach verzichten. Schließlich gehe es um ein „aus unserer metaphysischen Existenz als freie Individuen“ erwachsendes Bedürfnis, sich in dieser Welt gemeinsam mit anderen heimisch zu fühlen und zur Ruhe zu kommen.[62]

Literatur

Einführungen

- Karen Gloy: Was ist Schönheit? Würzburg 2022, ISBN 978-3-8260-7647-3.

- Konrad Paul Liessmann: Schönheit. UTB, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-8252-3048-7.

Nachschlagewerke

- Anne Eusterschulte: Schönheit, das Schöne. In: Gert Ueding (Hrsg.): Historisches Wörterbuch der Rhetorik. Band 10, WBG, Darmstadt 2011, Sp. 1142–1193.

- Glenn W. Most u. a.: Schöne, das. In: Historisches Wörterbuch der Philosophie. Band 8, 1992, Sp. 1343–1385.

- Jörg Zimmermann: Das Schöne. In: Ekkehard Martens, Herbert Schnädelbach (Hrsg.): Philosophie. Ein Grundkurs. Band 1, 7. Auflage. Rowohlt, Reinbek 2003, ISBN 3-499-55457-7, S. 348–394.

Spezialliteratur

- Nathalie Chahine: Schönheit. Eine Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts. München 2000, ISBN 3-88814-946-0. (Frz.: La beauté du siècle, 2000)

- Friedrich Cramer, Wolfgang Kaempfer: Die Natur der Schönheit. Zur Dynamik der schönen Formen. Frankfurt am Main 1992, ISBN 3-458-16261-5.

- Nina Degele: Sich schön machen. Zur Soziologie von Geschlecht und Schönheitshandeln. Wiesbaden 2004, ISBN 3-531-14246-1.

- Ebba D. Drolshagen: Des Körpers neue Kleider: Die Herstellung weiblicher Schönheit. Frankfurt am Main 1997, ISBN 3-596-13624-5.

- Umberto Eco: Die Geschichte der Schönheit. München 2004, ISBN 3-446-20478-4. (Ita.: Storia della bellezza, 2004)

- Nancy Etcoff: Nur die Schönsten überleben. Die Ästhetik des Menschen. München 2001, ISBN 3-7205-2222-9. (Eng.: The Survival of the Prettiest, 1999)

- Thomas Ettl: Geschönte Körper – geschmähte Leiber: Psychoanalyse des Schönheitskultes. edition diskord, Tübingen 2006.

- Hans Ulrich Gumbrecht: Allgegenwärtig und gehoben: Ob unsere Gegenwart das Schöne absorbiert. In: Romanische Studien. Nr. 2, 2015, S. 301–314 (online).

- Cathrin Gutwald, Raimar Zons (Hrsg.): Die Macht der Schönheit. München 2007, ISBN 978-3-7705-4310-6.

- Andreas Hejj: Traumpartner – Evolutionspsychologie der Partnerwahl. Springer, Berlin u. a. 1996, ISBN 3-540-60548-7.

- Dirk Hensen: Von der Schönheit des Weltgebäudes – Zur Logik der Ästhetik. Buan, Berlin 2011, ISBN 978-3-00-035032-0.

- Ronald Henss: Spieglein, Spieglein an der Wand … Geschlecht, Alter und physische Attraktivität. München 1992, ISBN 3-621-27148-1.

- Roland K. Kobald: Zur Philosophie der Schönheit im 21. Jahrhundert, oder die Ökonomie des Impressionsmanagement. In: sic et non. Band 8, 2007 (online).

- Winfried Menninghaus: Das Versprechen der Schönheit. Frankfurt am Main 2003, ISBN 3-518-58380-8.

- Gábor Paál: Was ist schön? Die Ästhetik in allem. Würzburg 2020, ISBN 978-3-8260-7104-1.

- Waltraud Posch: Projekt Körper – Wie der Kult um die Schönheit unser Leben prägt. Frankfurt am Main 2009, ISBN 978-3-593-38912-7.

- Ulrich Renz: Schönheit – eine Wissenschaft für sich. Berlin 2006, ISBN 3-8270-0624-4.

- Klaus Richter: Die Herkunft des Schönen. Grundzüge der evolutionären Ästhetik. Mainz 1999, ISBN 3-8053-2539-8.

- Roger Scruton: Schönheit. Eine Ästhetik. München 2012, ISBN 978-3-424-35068-5.

Weblinks

Commons: Schönheit – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Wiktionary: Schönheit – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

- Crispin Sartwell: Beauty. In: Edward N. Zalta (Hrsg.): Stanford Encyclopedia of Philosophy.

- Eva-Maria Sewing, Schönes, in: Wulff D. Rehfus (Hrsg.), Handwörterbuch Philosophie, UTB/Vandenhoeck & Ruprecht, 2003, S. 605–606 (waybackmachine)

- Ildikó von Kürthy: Hauptsache schön? zum Thema Schönheit

- FaceResearch – Aktuelle wissenschaftliche Forschungsberichte und Onlinestudien zur Rolle des Gesichts für die Schönheit

- Aktuelle Studie der Uni Regensburg zu Symmetrie und Kindchenschema als Schönheitskriterien

- Schönheit in der Sackgasse

Anmerkungen

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.