Über Anmut und Würde

philosophische Schrift Friedrich Schillers Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Über Anmut und Würde (Originaltitel: Ueber Anmuth und Würde) ist eine philosophische Schrift Friedrich Schillers, die Mitte Juni 1793 in der Zeitschrift Neue Thalia erschien. In dem einflussreichen Werk setzte sich Schiller zum ersten Mal umfassend mit der Philosophie Immanuel Kants auseinander. Neben der Ethik unterzog er vor allem die Ästhetik aus der Kritik der Urteilskraft einer kritischen Würdigung.

Im Hinblick auf die Doppelnatur des Menschen als Gefühls- und Vernunftwesen wollte Schiller die menschliche Schönheit am Begriffspaar Anmut und Würde erklären. Schillers emphatisches Anliegen war, den kantischen Dualismus zwischen der physischen und der geistig-vernünftigen Natur des Menschen in einer Synthese der „schönen Seele“ zu versöhnen, bei der Pflicht und Neigung harmonierten.

Dieser Essay wies bereits auf das philosophisch-ästhetische Hauptwerk Über die ästhetische Erziehung des Menschen voraus.

Inhalt

Zusammenfassung

Kontext

Schönheit und Anmut

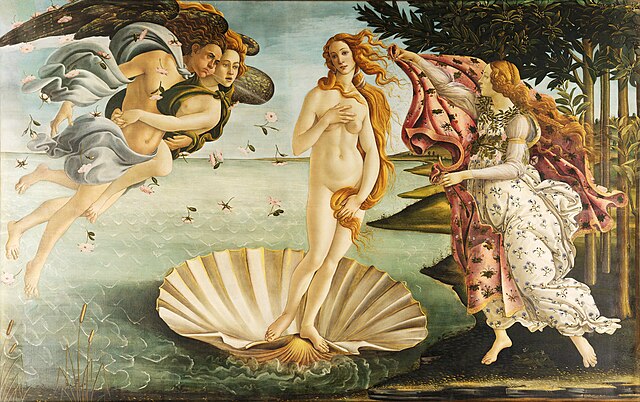

Die Geburt der Venus

Am Beispiel der Göttin Venus differenziert Schiller gleich zu Beginn zwischen Schönheit und Anmut:

„Die griechische Fabel legt der Göttin der Schönheit einen Gürtel bei, der die Kraft besitzt, dem, der ihn trägt, Anmut zu verleihen und Liebe zu erwerben. Eben diese Gottheit wird von den Huldgöttinnen oder den Grazien begleitet. Die Griechen unterschieden also die Anmut und die Grazien noch von der Schönheit, da sie solche durch Attribute ausdrückten […], Alle Anmut ist schön […], aber nicht alles Schöne ist anmutig.“[1]

Die Göttin kann den Gürtel übertragen, um dem Träger die gewünschte Eigenschaft zu verleihen. Wem neben anderen Vorzügen die Anmut fehlte, sollte den Grazien opfern. Anmut ist somit eine „bewegliche Schönheit“, die sich von der „fixen“ unterscheidet, die dem Menschen „notwendig gegeben“ sei. Da der Gürtel auch bei „dem Nichtschönen seine magische Kraft“ behält, kann seine Wirkung selbst ihm dazu verhelfen, sich schön zu bewegen.[2]

Von der ganzheitlichen Betrachtung des griechischen Menschenbildes ausgehend, dass jede Handlung „zugleich Ausdruck seiner sittlichen Bestimmung“ sei, „Natur und Sittlichkeit, Materie und Geist, Erde und Himmel in den Dichtungen zusammenfließen“, gelangt Schiller zur Bestimmung der Anmut als „eine(r) Schönheit, die nicht von Natur gegeben, sondern von dem Subjekt selbst hervorgebracht wird.“[3]

Er unterscheidet diese Eigenschaft von den Vorzügen des Leibes, wie dem Körperbau, der schönen Haut oder der wohlklingenden Stimme, die man „bloß der Natur und dem Glück zu verdanken hat.“[3]

Im weiteren Verlauf geht Schiller auf die Vernunft in ihrem Verhältnis zur Schönheit ein. Die Schönheit besitzt für Schiller einen Doppelcharakter: Sie gehört der Natur wie dem Intelligiblen an. Sie ist als „die Bürgerin zweier Welten anzusehen, deren einer sie durch Geburt, der andern durch Adoption angehört; sie empfängt ihre Existenz in der sinnlichen Natur und erlangt in der Vernunftwelt das Bürgerrecht.“[4]

Die drei Grazien

Anmut und Grazie – beide oft synonym verwendet – werden dabei mehrfach in ihrem Wechselverhältnis zur „architektonischen Schönheit“ des Menschen beschrieben und von ihr abgegrenzt. Bei der architektonischen, äußerlichen Schönheit wird die Natur durch die Notwendigkeit des teleologischen Zweckes bestimmt.[5]

„Die architektonische Schönheit kann Wohlgefallen, kann Bewunderung, kann Erstaunen erregen; aber nur die Anmut wird hinreißen. Die Schönheit hat Anbeter; Liebhaber hat nur die Grazie; denn wir huldigen dem Schöpfer und lieben den Menschen.“[6]

Den von Christoph Martin Wieland geprägten und 1793 bereits populären Begriff der „schönen Seele“ verwendet Schiller dabei als abstrakte Größe und Korrektiv:

„In einer schönen Seele ist es also, wo Sinnlichkeit und Vernunft, Pflicht und Neigung harmonisieren, und Grazie ist ihr Ausdruck in der Erscheinung.“[7]

Anmut gewinnt bei Schiller eine moralische Dimension, da sie wesentlich auf die Handlung des Menschen zurückgeht, somit als sein Verdienst, als ethischer Akt der Freiheit betrachtet werden kann.[8] Freiheit und Schönheit bedingen einander, da „Grazie immer nur die Schönheit der durch Freiheit bewegten Gestalt“ ist.

„Die Freiheit regiert also jetzt die Schönheit. Die Natur gab die Schönheit des Baues, die Seele gibt die Schönheit des Spiels. Und nun wissen wir auch, was wir unter Anmut und Grazie zu verstehen haben. Anmut ist die Schönheit der Gestalt unter dem Einfluss der Freiheit; die Schönheit derjenigen Erscheinungen, die die Person bestimmt. Die architektonische Schönheit macht dem Urheber der Natur, Anmut und Grazie machen ihrem Besitzer Ehre. Jene ist ein Talent, diese ein persönliches Verdienst.“[9]

Der Wille

Im weiteren Verlauf der Abhandlung erläutert Schiller den zentralen Begriff des Willens. Mit seiner idealistischen Vorstellung von der Autonomie des Menschen reibt er sich vor allem am rigorosen Moralgesetz Immanuel Kants und bezeichnet das Verhältnis zwischen Sinnlichkeit und Gesetz als „knechtisch“. Kant habe dem Moralgesetz eine Rigidität beigelegt, welche „die kraftvollere Äußerung moralischer Freiheit nur in eine rühmlichere Art von Knechtschaft verwandelt.“ Provokativ fragt Schiller, ob „der wahrhaft sittliche Mensch eine freiere Wahl zwischen Selbstachtung und Selbstverwerfung, als der Sinnensklave zwischen Vergnügen und Schmerz“ habe.

Schiller stellt den menschlichen Willen in den Mittelpunkt seiner Überlegungen. Der Wille sei ein erhabener Begriff, bestimme das Wesen des Menschen und unterscheide ihn vom Tier:

„Bei dem Menschen ist noch eine Instanz mehr, nämlich der Wille, der als ein übersinnliches Vermögen weder dem Gesetz der Natur, noch dem der Vernunft so unterworfen ist, dass ihm nicht vollkommen freie Wahl bliebe, sich entweder nach diesem oder nach jenem zu richten.“[4]

Würde

Mit der Würde stellt Schiller der Anmut einen zentralen Terminus der kantischen Ethik als Pendant gegenüber: „So wie die Anmut der Ausdruck einer schönen Seele ist, so ist Würde der Ausdruck einer erhabenen Gesinnung.“[10] In Abgrenzung zu Kant formuliert Schiller, der Mensch solle sich zwar darum bemühen, seine beiden Naturen in Übereinstimmung zu bringen und ein harmonisches Ganzes zu bilden; dies aber sei eine bloße Idee, die er wegen seiner Natur „nie ganz erreichen kann.“ Die Natur „bestürme den Menschen unentwegt durch die Macht von Schmerz und Vergnügen.“

Hatte Schiller sich in den bisherigen Ausführungen mehrfach von Kant abgesetzt, scheint es nun, als kehre er zurück und lobe gerade das Element der Beschränkung der Triebe. Die Würde erscheint als Ausdruck einer erhabenen Moral und soll die entfesselte Natur des Menschen bändigen:

„Beherrschung der Triebe durch die moralische Kraft ist Geistesfreiheit, und Würde heißt ihr Ausdruck in der Erscheinung.“

Schiller verbindet die Würde unmittelbar mit dem bereits behandelten Begriff des Willens und seiner Freiheit, durch den sich der Mensch vom Tier unterscheide:

„Das Tier muss streben, den Schmerz los zu sein; der Mensch kann sich entschließen, ihn zu behalten. Der Wille des Menschen ist ein erhabener Begriff, auch dann, wenn man auf seinen moralischen Gebrauch nicht achtet. Schon der bloße Wille erhebt den Menschen über die Tierheit; der moralische erhebt ihn zur Gottheit.“[4]

Verbinden sich Anmut und Würde in einer Person, „so ist der Ausdruck der Menschheit in ihr vollendet, und sie steht da, gerechtfertigt in der Geisterwelt und freigesprochen in der Erscheinung.“ Dieses Ideal der Menschheit sei in den antiken Götterfiguren ausgedrückt, man erkenne es in der „göttlichen Gestalt einer Niobe“ und dem „Belvederischen Apoll.“[11] Den dualistischen Charakter des Begriffspaares – der weiblich konnotierten Anmut und ihrem männlichen Gegenstück – verdeutlicht Schiller mit Metaphern aus der Herrschaftssphäre:

„Bei der Würde also führt sich der Geist in dem Körper als Herrscher auf, […] Bei der Anmut hingegen regiert er mit Liberalität, weil er es hier ist, der die Natur in Handlung setzt und keinen Widerstand zu besiegen findet. Nachsicht verdient aber nur der Gehorsam, und Strenge kann nur die Widersetzung rechtfertigen. Anmut liegt also in der Freiheit der willkürlichen Bewegungen; Würde in der Beherrschung der unwillkürlichen.“

Entstehung

Zusammenfassung

Kontext

Schiller schrieb die Abhandlung trotz einer Krankheit in knapp sechs Wochen nieder.[12] Wie in anderen Fällen – etwa dem Geisterseher – benötigte Schiller Material für seine Zeitschrift und begann deswegen mit der Niederschrift.[13]

Schon in seiner als Dissertation angenommenen Abschlussarbeit von 1780, dem Versuch über den Zusammenhang der tierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen, hatte Schiller postuliert, dass jede Empfindung der menschlichen Natur zu einem bestimmten körperlichen Ausdruck führe. Schiller schloss zwar die von Johann Caspar Lavater vorgestellte Physiognomik nicht grundsätzlich aus; wegen des vielfältigen „launischen Spiel(s) der Natur“ sei ihre Vollendung in absehbarer Zukunft allerdings unwahrscheinlich.[14]

Von anschaulichen Beispielen der Mimik ausgehend, beschrieb Schiller, wie die Affekte sich unmittelbar physisch auswirkten und dazu führten, dass sich die „geheimsten Rührungen der Seele auf der Außenseite des Körpers“ offenbarten. Es sei ebenso ein „Gesetz der Weisheit“ wie ein „unentbehrlicher Leitfaden“ des „gesellschaftlichen Leben(s)“, dass wohlwollende Emotionen den Körper verschönerten, während „niederträchtige und gehässige“ ihn in „viehische Formen“ verzerrten. Je weiter sich der „Geist vom Ebenbild der Gottheit“ entferne, desto näher komme seine körperliche Manifestation dem Vieh. So lade die Erscheinung „des Menschenfreunds“ einen Hilfesuchenden ein, während „der trotzige Blick des Zornigen jeden“ zurückscheuche.[15]

Schillers Beschäftigung mit der Philosophie Kants, von dem er bisher nur die frühen geschichtsphilosophischen Schriften kannte, führte im Februar 1791 zu einer entscheidenden Wende in seinem Werk.[16]

Christian Gottfried Körner hatte ihn darauf aufmerksam gemacht, dass Kant Schönheit nur von der Wirkung auf das Subjekt her beschreibe, die Unterschiede schöner und hässlicher Objekte hingegen nicht untersuche.

Im ersten Teil der Kritik der Urteilskraft hatte Kant dargelegt, dass ästhetische Geschmacksurteile sich auf das Gefühl des Rezipienten beziehen und keine objektiven Erkenntnisurteile über bestimmte Gegenstände sind. In einem Geschmacksurteil harmonierten Einbildungskraft und Verstand; wer zu einem solchen Urteil fähig sei, beweise Geschmack. Diese Urteile besitzen keine objektive, sondern subjektive Allgemeinheit. Kant formulierte: „Schön ist das, was ohne Begriff allgemein gefällt.“[17]

In einem Brief an Körner schrieb Schiller 1792, den „objektiven Begriff des Schönen, an welchem Kant verzweifelt“, gefunden zu haben, er wolle seine Gedanken ordnen und „in einem Gespräch: Kallias, oder über die Schönheit“ etwas später herausgeben. Es werde ein „ordentliches Buch von der Größe des Geistersehers daraus werden.“[18]

Mit den sechs Kallias-Briefen versuchte Schiller diesen Anspruch einzulösen und eine Theorie der Schönheit zu entwickeln. Im ersten Brief vom 25. Januar 1793 beschrieb er das Problem, einen objektiven Begriff der Schönheit aufzustellen „und ihn aus der Natur der Vernunft völlig a priori zu legitimieren.“ Schönheit sei „im Feld der Erscheinungen“, zu Hause, wo kein Raum sei für platonische Ideen. Schönheit sei eine Eigenschaft der Dinge, ein „Ding ohne Eigenschaften“ aber sei unmöglich.[19] In den Briefen formulierte Schiller auch die bekannten Worte, Schönheit sei „Freiheit in der Erscheinung.“

Schiller wollte den Briefwechsel zu einem Dialog ordnen und veröffentlichen, ein Plan, der nicht ausgeführt wurde und an dessen Stelle der Essay trat, mit dem die Briefe gleichsam fortgesetzt wurden.

Hintergrund

Zusammenfassung

Kontext

Mit der Abhandlung fasste Schiller seine bisherige Auseinandersetzung mit Immanuel Kant zusammen. Über Anmut und Würde kann als ein Schmelztiegel seiner ästhetischen Anschauungen betrachtet werden, in dem sich zudem Lektüreeinflüsse von Werken Christoph Martin Wielands, Moses Mendelssohns und Johann Georg Sulzers wiederfinden lassen. Wie in anderen Schriften stellte Schiller seine Gedanken nicht systematisch-deduktiv, sondern rhapsodisch vor.[20]

Im Zeitalter der Aufklärung verlor die Religion zunehmend ihre Bedeutung als höchste Erziehungsinstanz. So suchten die maßgeblichen Philosophen einen Ursprung der Sittlichkeit, der sich aus einer anderen Quelle speisen konnte. Obgleich Kant den sittlichen Einfluss der Religion auf die Menschheit schätzte, war sie ihm nicht der wesentliche Bestimmungsgrund sittlichen Handelns. Das moralische Gesetz musste seinen Ursprung in der Freiheit haben, da eine durch religiösen Glauben bedingte Handlung nur Ausdruck von Fremdbestimmung wäre. Der Glaube an Gott – wie an die Unsterblichkeit der Seele – war ein vernünftiges Postulat der praktischen Vernunft, nicht aber Grundlage der Moralität.

Kant und Schiller, Lessing und Herder waren sich trotz gewisser Differenzen einig, eine natürliche Geschichte der Freiheit und damit Moralität finden zu können. In der Geschichtsphilosophie ging es ihnen um die Frage, wie die Menschheit erzogen werden konnte.[21]

Anmut als schönen Bewegungsausdruck der Seele zu betrachten ist ein Gedanke, der auf den Moralphilosophen Shaftesbury (1671–1713) zurückgeht. Shaftesbury verzichtete bereits auf eine theologische Begründung der Moral und war der Auffassung, dass auch Atheisten bei guter Erziehung tugendhaft handeln können. Dafür war allerdings eine „edle Erziehung“ notwendig, mit der „die höchste Vollkommenheit der Anmut und Artigkeit“ erreicht werden konnte. Schiller, der Dichter der Freiheit, verband die Anmut nicht mit dem höheren Stand, obwohl er den „auserlesenen Zirkeln“ an einigen Stellen seiner ästhetischen Schriften einen besseren Geschmack zugesteht.[22]

Die von Shaftesbury ausgehende Vorstellung des „Ideal-Schönen“ hatte sich mit Johann Joachim Winckelmann durchgesetzt. Winckelmann entwickelte den für die Weimarer Klassik so bestimmenden Vorbildcharakter der Antike, die er mit ihrem Ideal „von der edlen Einfalt und stillen Größe“ als vorbildhaft für die Gegenwart darstellte. Die Grundthese des Buches Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke, die zeitgenössische Kunst könne nur durch die Nachahmung „der Alten“ groß und selber unnachahmlich werden, war neu, weil er sich mit ihr auf die hellenische Kultur bezog, während man sich bislang vor allem an der römischen Antike orientiert hatte. Winckelmann sah in der griechischen Kunst die Verschmelzung von Natur und Ideal und belebte mit seinen Thesen den Streit der Querelle des Anciens et des Modernes.

Die Nachahmung der Antike bedeutete für Winckelmann eine höhere Abbildung der Natur, da die Griechen die Natur gleichsam vollendet und abgebildet hätten, „wie sie es verlangte.“ Den Griechen sei gelungen, was die Natur (teleologisch) zu erlangen strebe: Die Darstellung des Idealen in allgemeingültiger Weise. „Kenntlicher und bezeichnender wird die Seele in heftigen Leidenschaften, groß aber und edel ist sie in dem Stande der Einheit, in dem Stande der Ruhe.“[23] Die griechische Antike sollte ein Muster sein, das sich unter ähnlichen Voraussetzungen wiederholen lasse. Würde das Ideal schöpferischer Freiheit erneut zum Prinzip der Gesellschaft wie bei den Griechen, könnte eine Kultur wiederaufblühen, die vollendete Werke der Plastik und Poesie, der Tragödie, Philosophie und Staatskunst hervorbringe. Diese Freiheit zeige sich etwa in der Laokoon-Figurengruppe: Die Gestalten bleiben selbst im höchsten Schmerz des Sterbens schön, so wie die Tiefe des Meeres ruhig bleibt, während an seiner Oberfläche der Sturm wütet. Das von Winckelmann so entworfene Bild der „schönen Seele“, die im Einklang mit sich und der Welt ist, war das Ideal der Klassik – eine Harmonie von Leib und Seele, Ich und Welt, die nicht oberflächlich-gefällig war, sondern eine Einheit in der Zerrissenheit des Schmerzes darstellte und Schiller maßgeblich beeinflusste.[24]

Schiller hatte sich mehrfach auf die Götter der Antike bezogen, sie in Gedichten – wie etwa den Göttern Griechenlands – immer wieder beschrieben und als teils verlorenes, teils anzustrebendes Ideal gepriesen. Das Ideal der Menschheit, die Verbindung von Anmut und Würde in einer Person, war für ihn idealtypisch in den Götterskulpturen dargestellt worden. Diese höhere Schönheit, die aus der „Verbindung der Grazie mit der Würde hervorgeht“, habe Winckelmann beschrieben, ohne allerdings Grazie und Würde voneinander zu unterscheiden.[3]

Schiller leitete seine Überlegungen somit auch vom griechischen Mythos ab. Die Allegorie und damit die Kunst wurde zum Medium der Philosophie.[25] Die Poesie wird zur Offenbarung und ist gleichzeitig Zeitkritik der „unpoetischen“ Zustände der Gegenwart.

In einer kritischen Rezension über Gottfried August Bürgers Gedichte hatte er bereits die Aufgabe der Poesie beschrieben, die „getrennten Kräfte der Seele wieder in Vereinigung“ zu bringen, „welche Kopf und Herz, Scharfsinn und Witz, Vernunft und Einbildungskraft in harmonischem Bunde beschäftigt, welche gleichsam den ganzen Menschen in uns wieder herstellt.“[26]

Mit dem einheitsstiftenden Mythos wollte Schiller den Dualismus des „Alleszermalmers“ Kant überwinden, jene unversöhnliche Spaltung in Natur und Vernunft, Schönheit und Anmut, Neigung und Pflicht, um den „ganzen Menschen“ wiederherzustellen. Dem Bedürfnis nach Harmonie, Versöhnung und Synthese sind auch die späteren Werke Über naive und sentimentalische Dichtung und „Über die ästhetische Erziehung des Menschen“ zu verdanken.

Widerstreiten Pflicht und Neigung, geht die „schöne Seele“ in eine „erhabene“ über und muss eine Bewährungsprobe bestehen. Die Erhabenheit ist bei Kant ein zur Schönheit komplementärer Begriff, der sich auf Gegenstände und Ereignisse – meist der Natur – bezieht, die durch ihre schiere Größe die Auffassungskraft des Menschen überfordern und ihm sowohl seine physische Ohnmacht als auch seine innere Freiheit verdeutlichen, wie stürmende Fluten (dynamisch Erhabenes), gewaltige Berge, endlose Meere (mathematisch Erhabenes) und „der gestirnte Himmel über mir.“ Der Anblick dieser Naturereignisse erhöhe die Seelenstärke des Menschen und zeige ihm eine Widerstandskraft, die ihm Mut mache, sich mit der scheinbaren „Allgewalt der Natur messen zu können.“[27]. Die Erhabenheit ist dabei nicht in der Natur, sondern im Gemüt des Menschen, wenn er sich bewusst werden kann, der Natur in sich – und damit auch außer sich – überlegen zu sein.[28]

Mit dem Text umriss Schiller zugleich den zentralen Teil seiner Dramentheorie: Vor dem Hintergrund der kantischen Ethik betrachtete er das Theater als „moralische Anstalt“[29] Zwar folgte er Kant darin, dass die moralische Kraft im Menschen nicht dargestellt werden könne, da das Übersinnliche sich dem entziehe. Doch könne das Theater am Beispiel der schönen und erhabenen Seele die moralische Kraft des Menschen „durch sinnliche Zeichen dem Verstand“ mittelbar verdeutlichen.

Hatte Schiller mit dieser Abhandlung den Begriff der Schönheit auf den selbstbestimmten Menschen bezogen, erweiterte er ihn schon zwei Jahre später zur Vision einer allumfassenden ästhetischen Kultur. Er war enttäuscht von den Entwicklungen im nachrevolutionären Frankreich und wollte nun an einer wahren politischen Freiheit arbeiten. Der Essay kann als ein Schritt auf diesem Wege betrachtet werden.[30]

Bedeutung

Zusammenfassung

Kontext

Der Essay zählt zu den bekanntesten ästhetischen Abhandlungen Schillers und festigte seine Stellung als maßgeblicher Kunstphilosoph in Deutschland.[31]

Er kann als Vorläufer des philosophischen Hauptwerks Über die ästhetische Erziehung des Menschen betrachtet werden, an dessen erster Fassung Schiller zeitgleich arbeitete. Die dort besprochene Grundproblematik zwischen Stoff und Form löste Schiller, indem er sie im Begriff des Spiels versöhnte. Das Spiel ist Ausdruck der Kunst, die Kunst „eine Tochter der Freiheit.“[32]. Was hier also die schöne Seele leistet, wird dort dem Spiel zugewiesen.

Schiller stellte die hier präsentierten Gedanken über Kunst und Schönheit etwas später in einen kritischen geschichtsphilosophischen Zusammenhang und formulierte so einen Gegenentwurf zu den gesellschaftlichen Dekadenzerscheinungen des Jahrhunderts, speziell denen der Französischen Revolution.[33]

Die von Shaftesbury ausgehende Vorstellung des Ideal-Schönen, die sich mit Winckelmann durchsetzte, zeigte sich bei Schiller als Versuch, die Vernunft als schöne Seele mittelbar zur Anschauung zu bringen. Mit diesem Gedanken widersprach er Kant[34], der in seiner Erkenntniskritik die Möglichkeiten der reinen Vernunft begrenzt und die dogmatische Metaphysik zurückgewiesen hatte, um stattdessen a priorische Bedingungen der Erfahrungsmöglichkeit aufzuzeigen: Nicht die Dinge an sich, sondern ihre Erscheinungen werden wahrgenommen, den „Ideen der Vernunft“ hingegen konnte keine angemessene Anschauung gegeben werden.

Schiller hatte mit seiner Definition der Schönheit als „Freiheit in der Erscheinung“ ein Kriterium für die Wahrnehmung der Schönheit gefunden und war damit über Kant hinausgekommen. Die spezifische „Veredelung des Menschen“ war allerdings erst in der verbindenden Gestalt von Anmut und Würde erreicht. (→siehe Kant und Schiller).

Die Anmut geht über die natürliche (architektonische) Schönheit des Menschen hinaus: Sie ist weder nur Ausdruck von Vernunft und Freiheit auf der einen, natürlicher Schönheit der Gestalt auf der anderen Seite, sondern sie ist die Synthese von Natur und Freiheit.

Dieser Gedanke betrifft die Ethik ebenso wie die Ästhetik. Auf beiden Feldern grenzte Schiller sich von Kant mit dem Ziel ab, die Spaltung des Menschen in Körper und Geist, Natur und Freiheit vermittelnd zu überwinden. Der zwingende Charakter der Pflichtenethik (Deontologie) konnte nach Schiller nicht anmutig sein, war doch die „Idee der Pflicht“ mit einer „Härte“ vorgetragen, „die alle Grazien davon zurückschreckt.“[35] So wie Schiller den bei Kant rein subjektiven, innerlichen Begriff der Schönheit objektivieren wollte, beabsichtigte er, dessen Begriff der Sittlichkeit aus seiner Erstarrung zu lösen und im ganzheitlichen Bild der Anmut zu versöhnen. So versöhnt wird der Mensch zur schönen Seele.[36]

Mit dem Ideal der schönen Seele steht Schiller für eine Richtung des Deutschen Idealismus, die sich mit der kantischen Ethik auseinandersetzte. Der deutsche Idealismus hielt zwar an der von Kant geprägten Bindung des Guten an subjektiver Freiheit fest, wollte aber darüber hinaus die Vermittlung zwischen dem Guten des Sittengesetzes und den endlichen Handlungen des Menschen neu bestimmen. Mit Schillers Wendung von der „Neigung zu der Pflicht“ sollte die Sinnlichkeit sich nun nicht mehr nur am Sittengesetz messen, sondern sich selbst auf das Gute richten. Sinnliches und endliche, begrenzte Handlungen sollten nicht mehr nur niedergerungen bleiben, sondern in das Gute eingehen und mit ihm versöhnt werden.[37]

Rezeption

Zusammenfassung

Kontext

Immanuel Kant

Da sich Schiller in dieser Schrift vor allem mit Kant befasst hatte, war ihm dessen Reaktion sehr wichtig. Am 18. Mai 1794 schrieb er Christian Gottfried Körner, dass Kant in seiner Religionsschrift auf die Abhandlung eingegangen sei und sich gegen Angriffe verteidigt habe. Er habe achtungsvoll von der Schrift gesprochen und sie als Meisterwerk bezeichnet, was ihn sehr gefreut habe.[38]

Als Naturwesen gehört der Mensch für Kant dem Reich der Erscheinungen an, als freies Wesen hingegen, das sich nicht heteronom bestimmen lässt, sondern dessen Willen unter sittlichen Gesetzen steht, folgt er der Stimme des Sollens. Geböte die praktische Vernunft nur, was die (schwache) Natur ohnehin will, könnte sie nicht der Freiheit entstammen, der direkt nicht zu beweisenden, sondern mittelbar wirkenden Ursache der Moralität. Die praktische Vernunft führt so letztlich zu Handlungen, die wegen ihrer Vernünftigkeit gewollt werden sollen. Aus diesem Grund – um sich nicht selbst aufzuheben – muss die Freiheit Triebfedern wie Neigungen und Freude zurückweisen. Für Kant hatten Handlungen „teilnehmend gestimmter Seelen“, die „Freude um sich verbreiten“ trotz aller Liebenswürdigkeit keinen wahren sittlichen Wert.[39]

Kant ließ sich daher von Schiller nicht überzeugen, wie er gleich am Anfang seiner Religionsschrift in einer Anmerkung schrieb, in der er sich ausdrücklich auf Schillers Werk bezog. Er wies dessen Kritik am „Rigorismus“ des Pflichtbegriffs zurück und griff dabei ein Begriffspaar Schillers auf, der zwischen „Rigoristen“ und „Latitudinariern“ unterschieden hatte. Er könne dem Pflichtbegriff „gerade um seiner Würde willen, keine Anmut beigesellen […]. Denn er enthält unbedingte Nötigung, womit Anmut in geradem Widerspruch steht. Die Majestät des Gesetzes (gleich dem auf Sinai) flößt Ehrfurcht ein (nicht Scheu, welche zurückstößt, auch nicht Reiz, der zur Vertraulichkeit einladet), welche Achtung des Untergebenen gegen seinen Gebieter, in diesem Fall aber, da dieser in uns selbst liegt, ein Gefühl des Erhabenen unserer eigenen Bestimmung erweckt, was uns mehr hinreißt als alles Schöne.“ Die Tugend als „Gesinnung, seine Pflicht genau zu erfüllen, ist in ihren Folgen auch wohltätig […] und das herrliche Bild der Menschheit […] verstattet gar wohl die Begleitung der Grazien, die aber, wenn noch von Pflicht allein die Rede ist, sich in ehrerbietiger Entfernung halten.“[40] Kant sah im Zusammenspiel rationaler und sinnlicher Elemente – Tugend und „Grazien“ zu vereinen – zudem eine unter vielen Pflichten.[41]

19. Jahrhundert

Einen Gegenentwurf zu Schiller formulierte Heinrich von Kleist in seiner ästhetischen Schrift Über das Marionettentheater. Das dort geschilderte tiefsinnige Gespräch eines Tänzers mit dem Ich-Erzähler dreht sich um die zentrale Frage der Gefährdung der Anmut durch das Bewusstsein. Diese Bedrohung verdeutlicht der Erzähler mit der Allegorie der Marionettenfigur. Die Glieder der Puppe, die bloß an Fäden geführt werden, folgen, vom Zentrum ausgehend, nur der Schwerkraft, „eine vortreffliche Eigenschaft, die man vergebens bei dem größten Teil unserer Tänzer sucht.“[42] Die Marionette steht hier entgegen der metaphorischen Tradition nicht mehr für das Mechanische, Kalt-Unmenschliche, sondern dient als Korrektiv für allzu exaltierte Schauspielkunst und erscheint als ideales Gegenbild zum lebendigen Tänzer, dessen Anmut von Angst, Scham und Ziererei gestört wird.[43] Die Puppen wissen nichts von der Trägheit der Materie, die dem Tanz sonst entgegensteht und brauchten den Boden nur, „wie die Elfen, um ihn zu streifen, und den Schwung der Glieder, durch die augenblickliche Hemmung neu zu beleben“, während es dem Menschen unmöglich sei, dieselbe Anmut zu erreichen.

Um den hemmenden Einfluss der Reflexion auf die Grazie des Menschen zu schildern, flicht der Erzähler nun eine an den Mythos von Narziss erinnernde Erzählung ein, mit der er das Ideal unbewusster Schönheit verdeutlicht, die wie zufällig hervorgebracht wird: Ein junger, anmutiger Mann, der wie der Erzähler kurz zuvor die Statue des Dornausziehers gesehen hat, zieht sich nach dem Baden einen Splitter aus dem Fuß. Ein zufälliger Blick in einen Spiegel erinnert ihn an die Statue. Der Erzähler, dem dies ebenfalls aufgefallen war, veranlasst ihn, diese Figur zu wiederholen, um seine Grazie zu prüfen oder seiner Eitelkeit zu begegnen. Doch so oft er sich auch bemüht, die ursprüngliche Haltung nun bewusst zu erreichen, war er „außerstand, dieselbe Bewegung wieder hervozubringen.“ In den nächsten Tagen steht er lange vor dem Spiegel und verliert zusehends „das freie Spiel seiner Gebärden“, bis nach einem Jahr „keine Spur mehr von der Lieblichkeit in ihm zu entdecken“ war.[44]

Kleist grenzte sich mit dem Aufsatz von Schiller ab, indem er Anmut nicht durch die moralische Kategorie der Sittlichkeit, sondern als natürliches, unbewusstes Tun bestimmt, zu dessen Symbol die Marionette wird.[45] Die Grazie wird strahlender, wenn in der Welt die „Reflexion dunkler und schwächer wird.“ Auch nach Kleists Auffassung kann der Mensch nicht durch schlichte Negation des Geistes ins Paradies zurückkehren. Die von Schiller angestrebte Versöhnung von Anmut und Bewusstsein wird dann möglich sein, wenn die „Erkenntnis gleichsam durch ein Unendliches gegangen“ ist. Sie ist in dem menschlichen Körper am reinsten, der „entweder gar keins, oder ein unendliches Bewusstsein hat.“ Gegen Schillers idealistische Hoffnung wirft der zerstreute Erzähler am Ende die Frage auf, ob „wir wieder von dem Baum der Erkenntnis essen“ sollten „um in den Stand der Unschuld zu fallen“, was vom Tänzer bejaht wird als „das letzte Kapitel von der Geschichte der Welt.“[46]

Goethe reagierte ablehnend und verwies auf die große Kluft zwischen seinem und Schillers Denken. 1817, zwölf Jahre nach Schillers Tod, erklärte er in einer autobiographischen, nicht zu Dichtung und Wahrheit gehörenden Einzelarbeit sein Verhältnis zu Schiller. Diese Betrachtung mit dem Titel Glückliches Ereignis ließ er in seiner Zeitschrift Zur Morphologie drucken, wodurch er zu erkennen gab, Schiller als Naturbetrachter gegenüberzutreten. Goethe erläuterte die anfänglichen Schwierigkeiten in der Beziehung zu Schiller, die für die Kulturgeschichte später bedeutsam sein sollte, hier aber noch nicht zu erkennen war. Er sprach von seiner Ablehnung der Räuber und des Don Carlos, um schließlich auf die philosophische Schrift einzugehen:

„Sein Aufsatz über Anmut und Würde war ebensowenig ein Mittel, mich zu versöhnen. Die Kantische Philosophie, welche das Subjekt so hoch erhebt, indem sie es einzuengen scheint, hatte er mit Freuden in sich aufgenommen; sie entwickelte das Außerordentliche, was die Natur in sein Wesen gelegt, und er, im höchsten Gefühl der Freiheit und Selbstbestimmung, war undankbar gegen die große Mutter, die ihn gewiß nicht stiefmütterlich behandelte. Anstatt sie selbständig, lebendig vom Tiefsten bis zum Höchsten, gesetzlich hervorbringend zu betrachten, nahm er sie von der Seite einiger empirischen menschlichen Natürlichkeiten. Gewisse harte Stellen sogar konnte ich direkt auf mich deuten, sie zeigten mein Glaubensbekenntnis in einem falschen Lichte; dabei fühlte ich, es sei noch schlimmer, wenn es ohne Beziehung auf mich gesagt worden; denn die ungeheure Kluft zwischen unsern Denkweisen klagte nur desto entschiedener.“[47]

Für Hegel, den Vertreter des objektiven Idealismus, war Schönheit als Idee eine Form der Wahrheit, die sich äußerlich realisierte, vom reinen Denken in die Existenz treten und Objektivität gewinnen musste. Hatte Schiller in seinem Philosophischen Hauptwerk von Schönheit als „einzig mögliche(m) Ausdruck der Freiheit in der Erscheinung“ gesprochen, bestimmte Hegel sie nun als das „sinnliche Scheinen der Idee.“[48]

In seinen Vorlesungen über die Ästhetik lobte er Schiller dafür, „die Kantische Subjektivität und Abstraktion des Denkens durchbrochen und den Versuch gewagt zu haben, über sie hinaus die Einheit und Versöhnung denkend als das Wahre zu fassen und künstlerisch zu verwirklichen.“[49]

Bei Schiller sei das Schöne als die „Ineinsbildung des Vernünftigen und Schönen“ erkannt und diese „Ineinsbildung als das wahrhaft Wirkliche ausgesprochen.“[50]

Während Friedrich Schlegel beklagte, dass die Schrift „so ganz ausschließend ein Erzeugniß des Verstandes allein“ sei und fürchtete, bei der Überbetonung des Verstandes könnten „herz- und marklose Vernünftler“ entstehen, lobte Wilhelm von Humboldt die Abhandlung in hohen Tönen. Über das Ästhetische und den Begriff der Schönheit im „Schaffen und Handeln, also über die Grundlagen aller Kunst, sowie über die Kunst selbst, enthalten diese Arbeiten alles Wesentliche auf eine Weise, über die es niemals möglich sein wird hinauszugehen.“[51]

20. und 21. Jahrhundert

Für Thomas Mann war es das Freiheitspathos Schillers, das Goethe abschreckte. Schillers Begriff der Menschenwürde, der Humanität und Vornehmheit revolutionär emanzipatorisch verstand, musste für das aristokratische Lebensgefühl des Naturgenies Goethe abstoßend wirken. Schiller habe in „Anmut und Würde“ die sinnliche Natur gegen die geistige Anmut gestellt. Schillers „idealistische Geistesgehässigkeit gegen die Natur“ sei für Goethe ebenso beleidigend gewesen wie die Vorstellung, Anmut könne nicht aus Sinnlichkeit stammen und Natur sich nicht zur Anmut erheben. Schiller beschrieb Anmut als eine Schönheit, die nicht von der Natur gegeben, sondern von Subjekte selbst hervorgebracht werde und grenzte sie von der natürlich architektonischen Notwendigkeit ab, die nur ein Talent sei, aber kein Verdienst. Dies sei für Goethe ein Affront gewesen. Um dem Wort „Verdienst“ seinen moralistischen Beigeschmack zu nehmen, habe Goethe von „angeborenen Verdiensten“ gesprochen. In diesem Sinne seien die aristokratischen Worte zu verstehen: „Wie sich Verdienst und Glück verketten, das fällt den Toren niemals ein.“[52]

Von der seit Nietzsche gängigen Herabsetzung Schillers gegenüber Goethe war auch Adornos Denken geprägt. Hatte Nietzsche sich über das Pathos und die edlen Gebärden Schillers lustig gemacht, seinen Idealismus als anmaßendes Treiben deutscher Bildung verspottet und ihn als „Moraltrompeter von Säckingen“ bezeichnet[53], sah Adorno in Schiller den unvermeidlichen Lieferanten gestelzter, unkonsistenter Sentenzen und spielte Goethe ebenfalls gegen ihn aus. Schiller habe die „entfremdete Geschichte“ ans menschliche Herz geknüpft, um ihre Unmenschlichkeit zu rechtfertigen.[54] Die „deutsche Tirade und Sentenz“ sei „den Franzosen nachgeahmt, aber am Stammtisch eingeübt.“ In den idealistisch hohen Forderungen spiele sich der Kleinbürger auf.[55] Die von Schiller „gegen Kant und insgeheim im Einklang mit ihm“ angestrebte „Versöhnung von Moral und Natur“ sei nicht „so human und unschuldig“, wie sie glaubt.[56]

Der Idealismus habe trotz seiner Befreiungstendenzen und Betonung der menschlichen Würde andere Bereiche herrschaftlich ausgegrenzt. So seien Kant und Schiller mit dafür verantwortlich, das Naturschöne aus der Ästhetik verdrängt zu haben zugunsten einer „falschen Versöhnung“, die im Kunstwerk symbolisch erreicht worden sei. Dadurch sei zwar das Subjekt befreit und die Kunstauffassung weiterentwickelt worden, die beiden Sphären Subjekt und Natur würden sich hingegen unvermittelt gegenüberstehen. Schillers Essay Über Anmut und Würde habe hier eine Zäsur gesetzt. Der Idealismus habe ästhetische Verwüstungen hinterlassen: Alles nicht subjektiv Durchdrungene sei zum bloßen Material degradiert und als ungeeignet für die Kunst weggeräumt worden, obwohl diese ihrer bedurft hätte.[57]

Der Philosoph Otfried Höffe lehnt Schillers Interpretation ab, dass man nach Kants Prinzip der Autonomie für moralische Handlungen keine natürliche Neigung haben dürfe. Die in dem bekannten Distichon: „Gerne dien’ ich den Freunden, doch tu ich es leider mit Neigung/ Und so wurmt es mir oft, dass ich nicht tugendhaft bin.“[58] anklingende Befürchtung beruhe auf einem Missverständnis und lasse Kants Überzeugung außer Acht, dass Neigungen zum Pflichtgemäßen die Wirksamkeit moralischer Maximen erleichtern können. Nicht wenn man auch, sondern wenn man nur seinen Freunden helfe und sich gegen die Not anderer gleichgültig verhalte, lebe man heteronom.[59]

Matthias Luserke-Jaqui kritisiert gendertypologische Klischees und Zuordnungen. Schiller verstehe Anmut zunächst allgemein als Ausdruck der schönen Seele, ordne sie dann aber der weiblichen Tugend zu, der er die „männliche“ Würde gegenüberstellt. Die Bindung der schönen Seele an den zarten weiblichen Körperbau entbehre nicht einer unfreiwilligen Komik. Unverständlich bleibe auch, warum Schiller, der zu antithetischen Gegensatzpaaren neigte (naiv – sentimentalisch), auf der normativen Ebene zwischen Anmut und Würde unterscheide, wenn diese im Menschen doch zusammen vorkommen und auftreten können.[60]

Die Geschlechter- und Rollenklischees sind vor allem aus Schillers (Gedanken-)Lyrik bekannt, so dem berühmten Lied von der Glocke, in dem von „züchtigen Hausfrauen“ die Rede ist, von zarten Sorgen der Mutterliebe und stolzen Knaben, die ins Leben hinausstürmen, oder dem Epigramm Macht des Weibes:

„Kraft erwart ich vom Mann, des Gesetzes Würde behaupt’ er/ Aber durch Anmut allein herrschet und herrsche das Weib.“[61]

Ein Grundproblem des Textes ist für Luserke-Jaqui Schillers philosophische Beweisführung, die durch die ästhetische Durchdringung moralischer Maximen und den apodiktischen, normativen Stil des Essays verkompliziert werde. Schiller formuliere „Gesetze“ als ästhetische Prinzipien, mit denen er seine normative Ästhetik unterstreiche. An den Stellen, an denen Schiller scheinbar nur beschreibe, formuliere er somit auch normative Erwartungen. Eine Formulierung wie „Grazie ist“ müsse somit wie „Grazie muss sein“ verstanden werden, ein assertorisches Urteil gehe unter der Hand in ein apodiktisches über. Zudem berufe sich Schiller auf Letztbegründungen, so einem „Gesetz, das wir nicht ergründen können“, die an die Evidenz appellieren.

Schiller selbst erkannte etwas später das Problem seines Textes und verwies auf das Wechselspiel zwischen Philosophie und Dichtung, das ihm ein „linkisches Ansehen“ gegeben habe: „[…] denn gewöhnlich übereilte mich der Poet, wo ich philosophieren wollte, und der philosophische Geist, wo ich dichten wollte.“ Obwohl diesem Essay noch weitere folgen sollten, vertraute er schon 1794 Goethe gegenüber an, dass in der Philosophie „alles so strenge, so rigid und abstrakt, und so höchst unnatürlich“ sei, „weil alle Natur nur Synthesis und alle Philosophie Antithesis ist.“[62]

Literatur

Textausgaben

- Friedrich Schiller: Über Anmut und Würde (Sämtliche Werke; Bd. 5 Philosophische Schriften, Vermischte Schriften). Artemis & Winkler, Düsseldorf 1997, ISBN 3-538-05177-1.

- Friedrich Schiller: Kallias oder über die Schönheit. Über Anmut und Würde. Reclam, Stuttgart 2006, ISBN 3-15-009307-4.

Sekundärliteratur

- Peter-André Alt: Schiller. Leben, Werk, Zeit; Eine Biographie. Beck, München 2004, ISBN 3-406-53128-8 (2 Bde., hier speziell Bd. 2, S. 104–111).

- Götz-Lothar Darsow: Friedrich Schiller. Metzler, Stuttgart 2000, ISBN 3-476-10330-7 (zugl. Dissertation Berlin 1999).

- Barbara Neymeyr: Moralästhetik versus Pflichtethik: Zur Problematik von Schillers Kant-Kritik. In: Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft 65 (2021), S. 39–68.

- Barbara Neymeyr: Schillers Moralästhetik als verfehlte Kant-Kritik und die 'Kalokagathia'-Idee. (= Literatur und Philosophie, Bd. 6) Verlag Karl Alber, Baden-Baden 2023, ISBN 978-3-495-99402-3.

- Diana Schilling, Über Anmut und Würde (1793), in: Schiller-Handbuch, Leben – Werk – Wirkung. Hrsg. Matthias Luserke-Jaqui, Metzler, Stuttgart 2005, ISBN 3-476-01950-0, S. 388–398.

Weblinks

Wikisource: Ueber Anmuth und Würde – Quellen und Volltexte

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.