国民革命军

歷史軍隊 来自维基百科,自由的百科全书

国民革命军成立于1924年6月,由国民政府所属的军队改编而来[1]:2012。此后“国民革命军”一直是规范的称谓;但由于是国民党领导的军队,中国共产党习惯上称之为“国民党军”,有时简称“国军”[2]:2。

| 国民革命军 | |

|---|---|

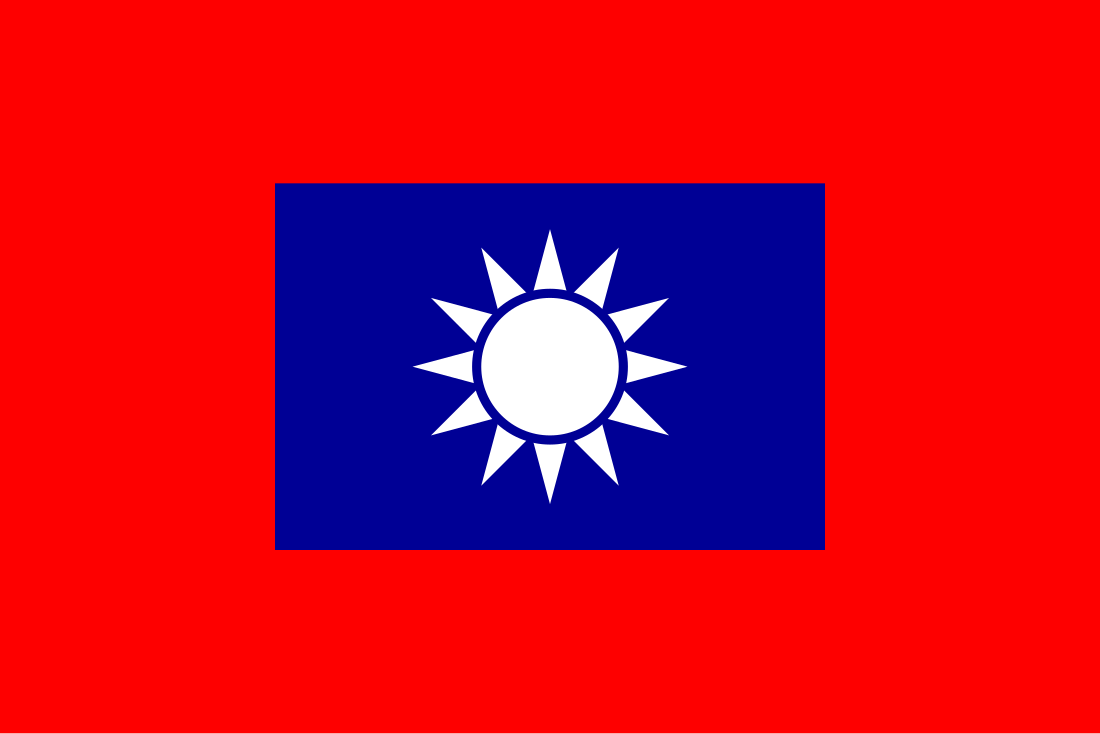

国民革命军军旗,今中华民国陆军军旗 | |

| 存在时期 | 1924年(民国十三年)6月16日-1947年(民国三十六年)12月24日 |

| 国家或地区 | |

| 效忠于 | |

| 种类 | |

| 别称 | 国军、国府军 |

| 参与战役 | 六一六事变 国民革命军东征 国民革命军北伐 四一二事件 广州张黄事变 蒋桂战争 中原大战 雷马事变 青藏战争 新疆战争 闽变 六一事变 第一次国共内战 第二次世界大战 中国抗日战争 滇缅路战役 缅甸战役 滇西缅北战役 第二次国共内战 |

| 指挥官 | |

| 著名指挥官 | 蒋中正 李宗仁 白崇禧 黄绍竑 阎锡山 冯玉祥 张学良 何应钦 胡宗南 顾祝同 孙立人 胡琏 张灵甫 薛岳 唐生智 关麟征 张发奎 马步芳 马鸿逵 马仲英 |

| 标识 | |

| 早期师、团级军旗 |  |

| 早期营、连级军旗 |  |

国民革命军建军之初,将领和军官均由中国国民党在广州创设的黄埔军校加以培养训练。国民革命军是国民政府进行北伐的主要武装力量。1928年,国民革命军北伐完成,正式统一中国,国民政府定于一尊,国民革命军也被称为国民政府军,简称“国军”或“国府军”,期间经历第一次国共内战、中国抗日战争、第二次国共内战等战争。1947年,《中华民国宪法》正式颁布,实施军队国家化,国民革命军成为中华民国国军,多简称“国军”。尽管如此,宪法施行后仍多次称其为“国民革命军”[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]。

历史

国民革命军成立前,在广州以孙中山为总统的护法军政府,其武力基础是独立诸省的地方军阀,孙中山本人并无军事实力,1922年六一六事变后,孙中山有感军阀不服从其命令,决定建立一批军事武力效忠于他和中国国民党。

1924年1月20日,中国国民党第一次全国代表大会决议开办军官学校,创立党军。宣布实行联俄容共政策,并发表《中国国民党第一次全国代表大会宣言》。在苏联援助下,中国国民党得以组建军校,发展自身的军事武力。1924年5月,苏联红军帕维尔·安德烈耶维奇·巴甫洛夫(汉名高和罗夫)到达广州,受聘孙中山首席军事顾问、黄埔军校军事总顾问兼军事顾问团团长。孙中山在苏联支持下在广州创立黄埔军校[2]:2。5月2日,孙中山特任蒋介石为军校校长,5月9日任廖仲恺为军校党代表并筹集军校经费。由黄埔军校师生组成的“校军”后来改称党军[2]:2。

1925年2月,陈炯明从东江流域西犯,建国粤军、党军和滇、桂军东征陈炯明,成功击溃渠陈炯明的残部洪兆麟。6月15日,国民党中央会议决定,将各地建国军和党军改称为国民革命军[2]:2。7月5日,依“军事委员会组织法”,确定“以党建军”、“以党治军”原则,规定国民政府军事委员会受中国国民党之指导及监督管理[16]:27。7月,国民政府在广州成立[2]:2。同年7月,依国民政组织法建置军事部,部长许崇智,职掌⑴国民政府外军事代表;⑵国民政府之军事工作,及军事问题议决案之代表说明者;⑶指挥各省军事厅之工作;1926年12月裁撤[16]:28。8月18日,国民政府军事委员会将辖下各地方军队名目取消,统一名为“国民革命军”,简称“国军”,辖第一、二、三、四、五、六等六个军[1]:2012。由黄埔军校毕业军官组成的黄埔军校校军为国民革命军第一军,军长蒋介石。“建国湘军”为国民革命军第二军,“建国滇军”改为国民革命军第三军,“建国粤军第一师”为国民革命军第四军,“建国粤军第三军”为国民革命军第五军。起初,国民革命军依照苏联体制,在军、师两级设党代表及政治部。

为了弥补军力差距,国民政府不断纳降改编,吸收各地军事武力。1926年1月,收编湖南“攻鄂军”,与“警卫军”(军长吴铁城),和建国军“潮梅军”(军长罗翼群)等合组为国民革命军第六军,军长程潜。3月,收编广西新桂系为国民革命军第七军,军长李宗仁。6月,湖南唐生智部队败于吴佩孚而加入国民政府,改编为国民革命军第八军。6月5日,依“国民革命军总司令部组织大纲”正式成立国民革命军司令部,规定:“凡国民政府下之陆海空各军均归其统辖”,“总司令对国民政府与中国国民党,在军事上须完全负责”,“总司令兼任军事委员会主席”;辖参事厅、政治部、办公厅、卫士团等[16]:28。蒋中正任总司令,李济深为参谋长,白崇禧任参谋次长代理参谋长,邓演达为政治部主任,周恩来为政治部副主任。

1926年7月誓师北伐时,国民革命军编有八个军,约十万人[1]:2012。

北伐初期,国民革命军的四、七、八军分别在湖南、湖北击败吴佩孚;二、三、六军进攻江西最初受挫。1926年12月,国民革命军总司令部移设于南昌[17]:12。1927年1月调整战略,七军从江左,二、六军从江右,分兵向江西及长江下游挺进,三、一军合击浙江,挺进上海。3月11日第二届三中全会,为提高党权,免去蒋军事委员会主席,与国民革命军总司令职[16]:28。至4月军阀孙传芳主力被击溃。国民革命军取得北伐战争胜利[1]:2012。4月17日,中国国民党中央执委会第七十四次政治会议,决定奠都南京[16]:28。

1927年4月26日发生宁汉分裂,清除中国国民党内的中国共产党党员,并在各地大规模捕杀中国共产党分子,国民革命军北伐一度中断。国、共两党因而正式决裂,开展长达十年的武装冲突。中国国民党分裂成左派的武汉及右派的南京两个国民政府。以蒋中正为首的右派在南京成立政府,开始清党,将中国共产党党员从军队内清除,并且取消国民革命军内党代表及政治部编制。国民革命军开始被中国共产党称为蒋军,中国共产党指责国军已成为“新军阀”蒋中正工具。至7月15日,武汉政府分共,8月19日武汉中国国民党中央党部及国民政府发表迁都南京,又合而为一[16]:28。8月,蒋中正辞去总司令职。孙传芳乘机反攻,被李宗仁、何应钦、白崇禧在南京龙潭击败。

1928年1月,蒋中正复出。支持北伐的冯玉祥手下的国民军,及阎锡山手下的北方革命军都得到番号。国军编为第一、二、三、四集团军,分别由蒋中正、冯玉祥、阎锡山及李宗仁任司令;蒋中正为总司令。6月,张作霖退出山海关外,被日本关东军在皇姑屯站炸死。国军进至北京。12月,张学良东北易帜,名义上归顺,北伐宣布成功。

北伐时期随着战争进展,扩编为49个军,19个独立师。

在1928年7月国民政府开始研究裁兵时,属国民革命军名下军队,有84个军约300个师,共220万人。当中尚未包括中国东北地区、四川及云南等地部队。而且军队质素非常参差,不少是投诚及收编而成。1928至1929年曾开始编遣工作,计划将国民革命军缩编成六十五个师共八十万人,亦有订明国军最高指挥权在国民政府。但不久革命军内实力军人即互以兵戎相见,先后发生蒋桂战争(参看李宗仁)、中原大战等多场国民党内战,加上对共产党围剿及用兵,编遣计划及军队国家化的计划遂无疾而终。

1935年之后,中国共产党在被围剿下遭到重创,各地军阀在多次冲突失败后大多服从国民政府的指挥,中国局势暂时处于平息;为应对日本威胁逐步上升,国民政府在德国军事顾问建议下,制定国军编遣计划,预定将体制混乱、编制五花八门的各类师团统一调整,并配发新式武器装备及德国军事训练,来强化战斗力。整编目标计划将当时全国正规军力缩减成60个师约70万人,这项工作以中央军优先进行。到1937年对日抗战前,已完成20个师整编,最后因对日抗战爆发而被迫中断。不过,这项调整师编制仍成功推广到各系军队之中。抗战以后,师团都是以这套调整师体制,进行整补与战力规划。

1937年,中国抗日战争全面爆发后,国军大幅扩编。当年中共领导的红军亦相继归入国军编制,改编为八路军、新四军,但通常不归入国军阵营。至1945年,国军共有120个军、354个师,此外尚有独立旅、独立团等。据统计,八年抗战中,国军中陆军伤亡将士三百万人以上,当中将级军官阵亡已超过二百名,中下级军官更大幅伤亡。此外,抗战期间国军亦首次离开中国,组成中国远征军,到缅甸与印度的英军共同作战,且亦屡有胜果。

1944年底,已从战前的191个师发展到350个师(步兵115个军328个师含4个补训总处,骑兵5个军22个师),但全军作战部队缺额69万余人,占编制数的21%。1945年开始全军整编,至年底完成,共裁撤了38个军,新建4个军,保留了89个军;裁撤119个师,新建13个师,保留256个师。军事机构从4268个裁去1471个;军事学校由93所裁去69所,新增5所。总计裁减100万人,军队总数从590万人下降到490万人。按计划,各战区每3个军裁去1个军,辖3个师的军应裁去1个师,辖2个师的军应各裁去1个团并由他部调入充实。

| 国民革命军将官阵亡殉国名单(师级以上) | |||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 姓名 | 军衔 | 职务 | 时间 | 殉国地点 | 备注 | ||||||||||

| 佟麟阁 | 上将(追授) | 29军副军长 | 1937年7月28日 | 河北南苑 | 卢沟桥事变 | ||||||||||

| 赵登禹 | 上将(追授) | 132师师长 | 1937年7月28日 | 河北南苑 | 卢沟桥事变 | ||||||||||

| 郝梦龄 | 上将(追授) | 9军军长 | 1937年10月16日 | 山西忻口 | 忻口战斗 | ||||||||||

| 刘家麒 | 中将 | 54师师长 | 1937年10月16日 | 山西忻口 | 忻口战斗 | ||||||||||

| 吴克仁 | 中将 | 67军军长 | 1937年11月9日 | 江苏松江 | 淞沪会战 | ||||||||||

| 高志航 | 空军少将(追授) | 空军驱逐机司令 | 1937年11月21日 | 河南周家口 | |||||||||||

| 夏国璋 | 中将 | 172师副师长 | 1937年11月21日 | 浙江湖州吴兴 | 淞沪会战 | ||||||||||

| 吴国璋 | 中将 | 75师副师长 | 1937年11月26日 | 浙江湖州 | |||||||||||

| 饶国华 | 上将(追授) | 145师师长 | 1937年11月30日 | 安徽广德 | 被围自戕 | ||||||||||

| 萧山令 | 中将 | 宪兵副司令 | 1937年12月12日 | 南京 | 南京保卫战自戕 | ||||||||||

| 姚中英 | 少将 | 156师参谋长 | 1937年12月12日 | 南京 | 南京保卫战 | ||||||||||

| 司徒非 | 少将 | 160师参谋长 | 1937年12月12日 | 南京 | 南京保卫战 | ||||||||||

| 刘震东 | 中将 | 第五战区第二路游击司令 | 1938年2月22日 | 山东莒县 | |||||||||||

| 王铭章 | 上将(追授) | 122师师长 | 1938年3月17日 | 山东滕县 | 徐州会战 | ||||||||||

| 邹绍孟 | 少将 | 124师参谋长 | 1938年3月17日 | 山东滕县 | 徐州会战 | ||||||||||

| 赵渭滨 | 少将 | 122师参谋长 | 1938年3月17日 | 山东滕县 | 徐州会战 | ||||||||||

| 范庭兰 | 少将 | 豫北别动队第五总队总队长 | 1938年3月28日 | 河南修武 | |||||||||||

| 刘桂五 | 少将 | 骑兵第六师师长 | 1938年4月22日 | 绥远武川 | |||||||||||

| 周元 | 中将 | 173师副师长 | 1938年5月9日 | 山东蒙城 | 徐州会战 | ||||||||||

| 李必藩 | 中将 | 23师师长 | 1938年5月14日 | 山东菏泽 | 自戕 | ||||||||||

| 黄启东 | 少将 | 23师参谋长 | 1938年5月14日 | 山东菏泽 | 自戕 | ||||||||||

| 方叔洪 | 中将 | 114师师长 | 1938年6月 | 山东菏泽冯家场 | |||||||||||

| 傅忠贵 | 少将 | 鲁北游击司令 | 1938年9月23日 | 山东 | |||||||||||

| 冯安邦 | 中将 | 42军军长 | 1938年11月3日 | 湖北襄阳 | |||||||||||

| 林英灿 | 少将 | 152师副师长 | 1939年1月13日 | 广东清远 | |||||||||||

| 李巩良 | 中将 | 军训部辎重总监 | 1939年3月7日 | 陕西西安 | |||||||||||

| 张谞行 | 中将 | 第一战区副参谋长 | 1939年3月7日 | 陕西西安 | |||||||||||

| 王禹九 | 少将 | 79军参谋处长 | 1939年3月26日 | 江西高安 | |||||||||||

| 陈安宝 | 中将 | 29军军长 | 1939年5月6日 | 江西龙里 | |||||||||||

| 唐聚五 | 少将 | 东北游击司令 | 1939年5月18日 | 河北迁安 | |||||||||||

| 韩炳宸 | 少将 | 山东第十三区保安副司令 | 1939年1月9日 | 山东莱阳 | |||||||||||

| 马玉仁 | 中将 | 江苏第一路游击司令 | 1940年1月3日 | 江苏望乡台 | |||||||||||

| 丁炳权 | 中将 | 197师师长 | 1940年1月25日 | 江西武宁 | |||||||||||

| 郑作民 | 中将 | 2军副军长 | 1940年2月3日 | 广西昆仑 | |||||||||||

| 钟毅 | 中将 | 173师师长 | 1940年5月9日 | 湖北苍台 | 自戕 | ||||||||||

| 张自忠 | 二级上将(追授) | 33集团军总司令 | 1940年5月16日 | 湖北南瓜店 | |||||||||||

| 张敬 | 少将 | 33集团军高参 | 1940年5月16日 | 湖北南瓜店 | |||||||||||

| 戴民权 | 中将 | 豫南游击第五纵队司令 | 1940年5月 | 河南遂平 | |||||||||||

| 王竣 | 中将 | 新27师师长 | 1941年5月9日 | 山西台寨 | |||||||||||

| 梁希贤 | 少将 | 新27师副师长 | 1941年5月9日 | 山西台寨 | 自戕 | ||||||||||

| 陈文杞 | 少将 | 新27师参谋长 | 1941年5月9日 | 山西台寨 | |||||||||||

| 唐淮源 | 上将 | 3军军长 | 1941年5月12日 | 山西悬山 | 自戕 | ||||||||||

| 寸性奇 | 中将 | 12师师长 | 1941年5月13日 | 山西毛家湾 | 自戕 | ||||||||||

| 金崇印 | 少将 | 17军参谋长 | 1941年9月16日 | 山西横水镇 | |||||||||||

| 石作衡 | 中将 | 70师师长 | 1941年9月6日 | 山西绛县 | |||||||||||

| 赖传湘 | 中将 | 190师副师长 | 1941年9月24日 | 湖南梁家段 | |||||||||||

| 朱实夫 | 少将 | 新3师副师长 | 1941年9月25日 | 甘肃 | |||||||||||

| 李翰卿 | 中将 | 57师步兵指挥官 | 1941年9月27日 | 江西上高 | |||||||||||

| 武士敏 | 中将 | 98军军长 | 1941年9月29日 | 山西东峪 | |||||||||||

| 朱世勤 | 中将 | 暂30师师长 | 1942年5月4日 | 山东潘庄 | |||||||||||

| 郭子斌 | 少将 | 暂30师副师长 | 1942年5月4日 | 山东潘庄 | |||||||||||

| 左权 | 少将 | 18集团军副总参谋长 | 1942年5月25日 | 山西辽县 | |||||||||||

| 戴安澜 | 中将 | 200师师长 | 1942年5月26日 | 缅甸茅邦村 | |||||||||||

| 王凤山 | 少将 | 暂45师师长 | 1942年6月23日 | 山西张翁村 | |||||||||||

| 胡义宾 | 少将 | 96师副师长 | 1942年7月 | 缅甸埋通 | |||||||||||

| 张庆澍 | 少将 | 鲁苏战区高参 | 1942年8月 | 山东唐王山 | |||||||||||

| 周复 | 中将 | 鲁苏战区政治部主任 | 1943年2月21日 | 山东城顶山 | |||||||||||

| 张少舫 | 少将 | 113师参谋长 | 1943年2月21日 | 山东城顶山 | |||||||||||

| 高道先 | 少将 | 山东铁道破坏总队长 | 1943年5月 | 山东 | |||||||||||

| 江春炎 | 少将 | 114师参谋长 | 1943年7月4日 | 山东邹县 | |||||||||||

| 彭士量 | 中将(追授) | 暂5师师长 | 1943年11月15日 | 湖南常德石门 | |||||||||||

| 许国璋 | 中将 | 150师师长 | 1943年11月21日 | 湖南诹市 | 自戕 | ||||||||||

| 孙明瑾 | 中将 | 预10师师长 | 1943年12月1日 | 湖南常德 | |||||||||||

| 柴意新 | 中将(追授) | 74军58师参谋长兼169团团长 | 1943年12月3日 | 湖南常德 | |||||||||||

| 卢广伟 | 少将 | 骑8师副师长 | 1944年5月5日 | 安徽颍上 | |||||||||||

| 李家钰 | 上将 | 36集团军总司令 | 1944年5月21日 | 河南秦家坡 | |||||||||||

| 陈绍堂 | 少将 | 104师步兵指挥官 | 1944年5月21日 | 河南秦家坡 | |||||||||||

| 周鼎铭 | 少将 | 36集团军副官处长 | 1944年5月21日 | 河南秦家坡 | |||||||||||

| 王剑岳 | 少将 | 8师副师长 | 1944年6月10日 | 河南灵宝 | |||||||||||

| 王甲本 | 中将 | 79军军长 | 1944年9月7日 | 湖南东安 | |||||||||||

| 阚维雍 | 中将(追授) | 131师师长 | 1944年11月10日 | 广西桂林 | 自戕 | ||||||||||

| 陈济恒 | 中将 | 桂林防守司令部参谋长 | 1944年11月10日 | 广西桂林 | 自戕 | ||||||||||

| 吕旃蒙 | 少将(追授) | 31军参谋长 | 1944年11月10日 | 广西桂林 | |||||||||||

| 齐学启 | 中将 | 38师副师长 | 1945年5月13日 | 缅甸仰光 | |||||||||||

| 胡旭盱 | 少将 | 第三战区第一突击队司令 | 1945年6月 | 浙江孝丰 | |||||||||||

依照1947年制定之中华民国宪法规定,军队不受任何党派的控制,以中华民国总统兼任三军统帅。其全称是中华民国国军,并在1947年将国军移交行宪后的中华民国国防部指挥。[18]

1946年2月,国民政府在南京召开军队整编会议,通过了《关于变更军事体制和军事委员会及其所属一切军事机构的议案》。该案决定在国民政府主席下设置国防部,为最高军事领导机构,在组织编制上设有6厅7局。其中,6个厅分别具体分管:人事、情报、计划、作战、训练、研究;7个局则分别具体分管:新闻、民军、保安、预算、史料、警察、兵役。除国防部外,另设参谋总长。在部队的编制体制上,决定将战区机构改为绥靖主任公署;集团军改为整编军;军缩编为整编师,师缩编为辖3个团的整编旅;裁减新编师、暂编师、预备师等番号。在美国斡旋下,国民政府(国民党)与共产党在1946年2月在重庆签署《军队整编及统编中共部队为国军之基本方案》。方案规定全12个月内将中国军队减为108个师,90个师为国民党,18个师为共产党。之后再在六个月缩编为国民党50个师,共产党10个师。根据整编会议确定的方针,1946年6月1日,国民政府将军事委员会和军政部正式改组为国防部,掌管全国军政事务,国防部下辖陆军、海军、空军、联合后勤4个总司令部;武汉、北平、西北、东北、广州5个行营;徐州、郑州、衢州等“绥靖”公署以及重庆行辕、第2战区、台湾警备总司令部和第79军等直属军政机关和部队。撤销了抗战时期成立的中国陆军总司令部,并改为陆军总部。但是整军尚在开始阶段时,1946年6月全面内战爆发后,将军队总数减少了三分之一,由抗战胜利之初的113个步兵军,精简整编为86个整编师(军),248个旅,其中86个整编师中有美械、半美械装备的22个师。

1947年起,各地中国共产党军队不再附属于中华民国国军,改称中国人民解放军。1948年国民政府改组为中华民国政府,随后中华民国国军在大陆被中国人民解放军击败,国军余部随着中华民国政府撤往台湾,在中国大陆的历史亦告一段落。

组织

![[icon]](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Wiki_letter_w_cropped.svg/20px-Wiki_letter_w_cropped.svg.png) 此章节尚无任何内容,需要扩充。

此章节尚无任何内容,需要扩充。

- 北伐成功后国民政府起初沿用了北洋时期的军阶制度。

- 1931年4月国民政府公布了《陆空军军官佐士兵等级表》:

- 军官分为将官、校官、尉官三等,各官等又分上、中、少三级(少尉之下另设准尉)。

- 军佐改用与兵科相同的三等九级名称。

- 军士分为:上士、中士、下士

- 士兵分:上等兵、一等兵、二等兵。

- 明确设立了空军军阶等级。

- 1935年国民政府公布《陆海空军官制表》、《陆海空军士兵等级表》,重新制定陆、海、空军军阶等级:

- 军官和军佐冠以所属军种。

- 三军军佐均分为监、正、佐三等,相当于将、校、尉:

- “监”分为总监、监,相当于中将、少将。

- 正、佐均分为一等、二等、三等,相当于校、尉的上、中、少三级。

- 军佐以专业名称加以区分,如:相当于现今“海军军医上校”的“海军一等军医正”。

- 军士除空军机械、通信、摄影、测候等专业的军士分为一等军士、二等军士、三等军士,其余与前制相同。

- 1935年3月,国民政府区分上将为特级[19]、一级、二级。

- 特级上将从设立至2000年废除,仅授予1935年时任国民政府军事委员会委员长的蒋中正一人;大陆时期一共授予陆军一级上将10名、海军一级上将1名,除了蒋中正嫡系的何应钦、陈诚,其余皆是独霸一方的地方势力[20]。

- 1936年起,由于上将员额有限,合于晋升二级上将规定的陆军中将,可以加上将阶[21],其服制同二级上将、领中将最高额薪俸,且二级上将职位出缺时可以优先晋任,唯1949年政府迁台之后没有中将加上将阶[22]。

- 国民政府也多次以陆军上将阶配合勋章赠与友邦政要[23],以示友好。

战区(行营)>兵团(辖2至5个集团军)>集团军(辖3至5个方面军/军团)>军团(辖2个军)>军(辖3至5个师)/路军(辖2师)>师>旅>团>营>连

国民革命军号称八个军,一至八军军长及党代表分别为:(一军)何应钦/缪斌;(二军)谭延闿/李富春;(三军)朱培德/朱克靖;(四军)李济深/廖干五;(五军)李福林/李朗如;(六军)程潜/林伯渠;(七军)李宗仁/黄绍竑;(八军)唐生智/刘文岛。

以上部队番号序列如下:

- 国民革命军第一军(原黄埔党军)

- 国民革命军第一师

- 国民革命军第二师

- 国民革命军第三师

- 国民革命军第十四师

- 国民革命军第二十师

- 国民革命军第二军(原建国湘军)

- 国民革命军第四师

- 国民革命军第五师

- 国民革命军第六师

- 国民革命军第二军教导师

- 国民革命军第三军(原建国滇军)

- 国民革命军第七师

- 国民革命军第八师

- 国民革命军第九师

- 国民革命军第四军(原建国粤军)

- 国民革命军第十师

- 国民革命军第十一师

- 国民革命军第十二师

- 国民革命军第四军独立团

- 国民革命军第五军(原福军)

- 国民革命军第十三师

- 国民革命军第十五师

- 国民革命军第十六师

- 国民革命军第六军(原攻鄂军、警卫军、潮梅军)

- 国民革命军第十七师

- 国民革命军第十八师

- 国民革命军第十九师

- 国民革命军第七军(新桂系)

- 国民革命军第八军(湘系唐生智军)

必须一提的是,此时在广州整编国民革命军的军级单位因为没有旅编制,因此团级以上直接跳师,导致一个军实际满编人员在一万人左右,约等同日后改编时的步兵师。

一次北伐时期序列(1926年12月一1927年7月)

1926年8月,广州国民政府以贵州清乡司令部所属右路军、中路军、独立旅等部在湖南辰州改编为国民革命军第九军。1926年8月23日,广州国民政府以黔军第2师(下辖三个旅,由原黔军第2混成旅扩编)在四川纂江改编为国民革命军第十军,辖第28师(由黔军第2师所属三个团改编)、第29师(由黔军第2师所属三个团改编)、第30师(由黔籍新兵组成)、教导师(由黔籍新兵组成)。1926年11月27日,国民革命军第四军以所属第十师为基础在湖北武汉扩编为第十一军。

- 国民革命军第一军

- 国民革命军第二军

- 国民革命军第三军

- 国民革命军第四军

- 国民革命军第五军

- 国民革命军第六军

- 国民革命军第七军

- 国民革命军第八军

- 国民革命军第九军(原黔系彭汉章军 → 滇系金汉鼎军)

- 国民革命军第十军(原黔系王天培军)

- 国民革命军第十一军

- 国民革命军第二十四师

- 国民革命军第二十六师(后为中国工农红军第二师)

- 国民革命军第十二军(原任应歧豫军)

- 国民革命军第十三军(原樊锺秀豫军)

- 国民革命军第十四军(原直系孙传芳赣军)

- 国民革命军第十五军(原直系吴佩孚鄂军)

- 国民革命军第十六军(原滇系范石生军)

- 国民革命军第十七军(原直系孙传芳闽军)

- 国民革命军第十八军

- 国民革命军第十九军(原直系孙传芳浙军)

- 国民革命军第二十军(原川系杨森军)

- 国民革命军第二十一军(原川系刘湘军)

- 国民革命军第二十二军(原川系赖心辉军)

- 国民革命军第二十三军(原川系刘成勋军)

- 国民革命军第二十四军(原川系刘文辉军)

- 国民革命军第二十五军(原黔系周西成军)

- 国民革命军第二十六军(原直系孙传芳浙军)

- 国民革命军第二十七军(原直系孙传芳皖军)

二次北伐时期序列(1927年7月一1928年12月)

- 国民革命军第一集团军

- 国民革命军第一集团军第一方面军

- 国民革命军第一集团军第二方面军

- 国民革命军第一集团军第三方面军

- 国民革命军第一集团军第四方面军

- 国民革命军第二集团军(原国民军)

- 国民革命军第二集团军第一方面军

- 国民革命军第二集团军第二方面军

- 国民革命军第二集团军第三方面军

- 国民革命军第二集团军第四方面军

- 国民革命军第二集团军第五方面军

- 国民革命军第二集团军第六方面军

- 国民革命军第二集团军第七方面军

- 国民革命军第二集团军第八方面军

- 国民革命军第二集团军第九方面军

- 国民革命军第三集团军(原北方革命军)阎锡山为总司令 (1928年2月28日,国民政府第42次会议议决,将晋阎军改编为国民革命军第三集团军)

- 国民革命军第四集团军(新桂系)

1937年7月抗战爆发前,国民革命军共有步兵师183个,独立步兵旅58个,独立步兵团43个,骑兵师8个,独立骑兵旅5个,独立骑兵团3个,独立炮兵旅2个,独立炮兵团15个,独立炮兵营13个,独立工兵团2个,交通兵团3个,通信兵团2个,宪兵团11个,宪兵营2个,总兵力202.9万人。

![[icon]](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Wiki_letter_w_cropped.svg/20px-Wiki_letter_w_cropped.svg.png) 此章节尚无任何内容,需要扩充。

此章节尚无任何内容,需要扩充。

|

民国15年(1926年)7月 |

- 国民革命军第一军军长:何应钦

- 国民革命军第二军军长:谭延闿

- 国民革命军第三军军长:朱培德

- 国民革命军第四军军长:李济深(兼任)

- 国民革命军第五军军长:李福林

- 国民革命军第六军军长:程潜

- 国民革命军第七军军长:李宗仁

- 国民革命军第八军军长:唐生智

北伐后至抗战前新编部队:

- 国民革命军第九军(1926年8月~1950年1月)

- 国民革命军第十军(1926年8月~1949年4月)

- 国民革命军第十七军(1926年10月~1949年11月)

- 国民革命军第十八军(1930年8月~1956年5月)

- 国民革命军第三十三军(1927年1月~1949年4月)

- 国民革命军第三十七军

- 国民革命军第五十二军(1937年7月~1989年7月)

- 国民革命军第五十三军(1933年2月~1945年3月)

- 国民革命军第五十四军

- 国民革命军第六十军

- 国民革命军第六十二军

- 国民革命军第六十六军

- 国民革命军第七十军

- 国民革命军第七十一军

- 国民革命军第七十三军

- 国民革命军第七十四军(1937年9月~1949年12月)

- 国民革命军第八十九军(1938年2月~1949年12月)

新编军、师:

- 国民革命军新编第一军

- 国民革命军新编第二军

- 国民革命军新编第三军

- 国民革命军新编第四军

- 国民革命军新编第五军

- 国民革命军新编第六军

- 国民革命军新编第七军

- 国民革命军新编第八军

- 国民革命军新编第廿二师

- 国民革命军新编第卅师

- 国民革命军新编第卅八师

其他编制部队:

行动历史

以下是与国民革命军直接相关的战争与战役。

中华民国统一时期

|

- 抗日战争(1937年-1945年),交战方大日本帝国支那派遣军、国民革命军第十八集团军、国民革命军陆军新编第四军。

- 卢沟桥事变(1937年),交战方日本帝国陆军。

- 平津作战(1937年),交战方日本帝国陆军。

- 太原会战(1937年),交战方日本帝国陆军。

- 淞沪会战(1937年),交战方日本帝国陆军。

- 南京保卫战(1937年),交战方日本帝国陆军。

- 徐州会战(1938年),交战方日本帝国陆军。

- 兰封会战(1938年),交战方日本帝国陆军。

- 武汉保卫战(1938年),交战方日本帝国陆军。

- 广州战役(1938年),交战方日本帝国陆军。

- 南昌会战(1939年),交战方日本帝国陆军。

- 随枣会战(1939年),交战方日本帝国陆军。

- 第一次长沙会战(1939年),交战方日本帝国陆军。

- 桂南会战(1939年-1940年),交战方日本帝国陆军。

- 枣宜会战(1940年),交战方日本帝国陆军。

- 豫南会战(1941年),交战方日本帝国陆军。

- 上高会战(1941年),交战方日本帝国陆军。

- 晋南战役(1941年),交战方日本帝国陆军。

- 福州战役(1941年),交战方日本帝国陆军。

- 第二次长沙会战(1941年),交战方日本帝国陆军。

- 第三次长沙会战(1941年-1942年),交战方日本帝国陆军。

- 香港保卫战(1941年),交战方日本帝国陆军(国民革命军协助驻港英军撤退,并未参与主要战斗)。

- 滇湎路战役(1942年),交战方日本帝国陆军。

- 浙赣战役(1942年),交战方日本帝国陆军。

- 鄂西战役(1943年),交战方日本帝国陆军。

- 常德会战(1943年),交战方日本帝国陆军。

- 滇西缅北战役(1943年-1945年),交战方日本帝国陆军。

- 豫湘桂会战(1944年),交战方日本帝国陆军。

- 密支那战役(1944年),交战方日本帝国陆军。

- 长衡会战(1944年),交战方日本帝国陆军。

- 第四次长沙会战(1944年),交战方日本帝国陆军。

- 衡阳保卫战(1944年),交战方日本帝国陆军。

- 腾冲战役(1944年),交战方日本帝国陆军。

- 福州战役(1944年),交战方日本。

- 湘西会战(1945年),交战方日本帝国陆军。

- 国共摩擦(1937年-1945年),交战方国民革命军第十八集团军、国民革命军陆军新编第四军。

- 晋西事变(1939年),交战方国民革命军第十八集团军。

- 黄桥战役(1940年),交战方国民革命军陆军新编第四军。

- 皖南事变(1941年),交战方国民革命军陆军新编第四军。

- 第二次国共内战(1945年至今[注 1]),交战方国民革命军第十八集团军、国民革命军陆军新编第四军、中国人民解放军。

- 1945年国共冲突(1945年),交战方国民革命军第十八集团军、国民革命军陆军新编第四军。

- 中原突围(1946年),交战方国民革命军第十八集团军、国民革命军陆军新编第四军。

- 苏中战役(1946年),交战方中国人民解放军。

- 大同集宁战役(1946年),交战方中国人民解放军。

- 定陶战役(1946年),交战方中国人民解放军。

- 巨野战役(1946年),交战方中国人民解放军。

- 四平战役(1946年),交战方中国人民解放军。

- 临江战役(1946年-1947年[注 2]),交战方中国人民解放军。

- 陕北战役(1947年),交战方中国人民解放军。

- 孟良崮战役(1947年),交战方中国人民解放军。

- 运城战役(1947年),交战方中国人民解放军。

- 东北1947年夏季战役(1947年),交战方中国人民解放军。

- 东北1947年秋季战役(1947年),交战方中国人民解放军。

- 东北1947年冬季战役(1947年),交战方中国人民解放军。

- 莱阳战役(1947年),交战方中国人民解放军。

- 北塔山事件(1947年),交战方蒙古人民军。

参考文献

参见

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.