科索沃神話

来自维基百科,自由的百科全书

科索沃神話,或科索沃崇拜、科索沃傳說,是基於1389年科索沃戰役(6月28日)相關傳說的塞爾維亞國族建設神話。該神話成為了塞爾維亞民間傳說和文學傳統的主題,發展出口頭史詩和古斯萊吟遊。其最終形式並非在戰役結束後立即完成,而是由不同的源頭演變出不同的版本。其現代形式出現於19世紀的塞爾維亞,成為現代塞爾維亞國族認同及政治的重要組成部分,對其他南斯拉夫民族也曾有過相當的影響力。

塞爾維亞統治者拉扎爾與鄂圖曼蘇丹穆拉德一世在科索沃平原的戰場上兵戎相見,當天是儒略曆的6月28日。根據神話,拉扎爾選擇以烈士的姿態殉教而死,目的是為塞爾維亞族人獲得天國中的位置,這比「塵世王國」和戰場上的勝利更重要。拉札爾的女婿武克·布蘭科維奇在關鍵時刻拋棄岳父、撤軍回府,使他成為叛國的永恆代名詞。與之相反,拉札爾的大將米洛什·奧比利奇則刺殺了蘇丹穆拉德一世,隨後立刻被處決。在鄂圖曼塞爾維亞,該神話最初並不是與塞爾維亞民族,而是與塞爾維亞封建社會的崩潰聯繫在一起,通過此種詮釋來達到意識形態上對鄂圖曼帝國的接受。在現代敍事中,這場敗仗意味着光榮的中世紀塞爾維亞國家垮台,以及鄂圖曼帝國長年的佔領和暴政奴役。在傳說中,拉扎爾和手下騎士相繼犧牲,軍隊戰敗,但塞爾維亞族人卻成為了被選中的人民,與上帝簽署神聖契約。科索沃神話使用了許多廣為人知的基督教符號,如最後的晚餐、猶大的背叛和宗教相關數字,並將塞爾維亞描繪成基督教的壁壘。

關於6月28日拉扎爾殉道的最早的記錄來自塞爾維亞正教會,主要由塞爾維亞牧首達尼洛三世(1390-1396)和修女耶菲米婭所撰寫。之後的幾個世紀裏,許多作家和編年史家記錄下了在巴爾幹半島聽到的諸多口頭傳說。1601年,拉古薩編年史家馬夫羅·奧爾比尼出版《斯拉夫人王國》,將歷史學家的記載和民間編造的傳說相結合,對神話的重建和發展起到了重要作用。《特羅諾沙編年史》(1791年)也對神話的保存做出了重大貢獻。神話的發展還受到法國武功歌的影響。語文學家武克·卡拉季奇收集傳統史詩,發行出版《科索沃組詩》,構築了科索沃神話的最終形態。

許多南斯拉夫文學和視覺藝術作品受到了科索沃神話的滲透,一些作品還具有國際知名度、登上世界大舞台。譬如說,使科索沃神話得以永久地留存下來,首推人物是史詩劇《高山花環》(1847)的作者,彼得羅維奇-涅戈什王朝的彼得二世·彼得羅維奇-涅戈什,以及雕塑家伊萬·梅什特羅維奇。另一個傳頌神話的重要藝術作品,是烏羅什·普雷迪奇創作的油畫《科索沃少女》(1919)。自該神話建立以來,其詩歌、文學、宗教和哲學表述就與政治及意識形態建構相互交織。在19世紀塞爾維亞民族主義中,科索沃神話處於核心的領頭羊地位,這在1878年柏林會議後變得尤為突出。該神話及6月28日在其他南斯拉夫民族中也有着重大意義,特別是在黑山和主張南斯拉夫統一的人中。在重大歷史事件發生時,恰好都是6月28日的神話紀念日,比如弗朗茨·斐迪南大公遇刺(薩拉熱窩事件)、第一次世界大戰、南斯拉夫王國建立、南斯拉夫政變、20世紀80年代塞爾維亞民族主義崛起、南斯拉夫解體和科索沃戰爭期間,因為日期上(6/28)的巧合或故意而為,使該神話被一再地喚醒與歌頌,使賽族民族主義激盪成戰爭的燎原之火。

概述

神話的中心事件是1389年的科索沃戰役,儘管該戰役的許多細節實際上很模糊。[1][2][3][4]根據傳說,塞爾維亞統治者沙皇拉扎爾收到最後通牒,要求做出選擇,是向鄂圖曼蘇丹穆拉德一世屈膝,獻上塞爾維亞的土地控制權和稅收,還是率領軍隊在科索沃平原決戰。[5]在戰前的最後晚餐上,拉扎爾告訴手下的騎士們,其中一人會背叛他。[6]他受到女婿武克·布蘭科維奇的欺騙與誤導,辱罵部下米洛什·奧比利奇就是那位背叛者,但奧比利奇堅決否認以捍衛自己的名譽,並聲稱自己會殺死蘇丹、證明他對拉扎爾的忠心耿耿。[7][8][9]

根據傳說,戰鬥前夜,一隻來自耶路撒冷的鷹隼拜訪了拉扎爾,給了他兩個「可以選擇的未來結果」:一是「塵世王國」,意味着戰場上的勝利;另一個是天國,但塞爾維亞族人將被擊敗。[10][5]也有說法稱,是先知以利亞以鷹隼的形式出現。[11][12][13]拉扎爾選擇了殉道,從而為塞爾維亞族人獲得了在天國的特殊地位。[14][15]戰士們接受了他的話,相信塞爾維亞族人會在天堂獲得自由,但他們自己絕不願受奴役。[16]拉扎爾還詛咒那些拒絕與他並肩作戰的塞爾維亞族人。[17][18][19]他和塞爾維亞軍隊在薩莫德雷扎的施洗聖約翰堂領受了聖餐。[20]

戰鬥發生在基督教的聖維特日,在塞爾維亞被稱為維多夫丹(6/28)。在與蘇丹達成協議後,武克·布蘭科維奇為保住自己的地位,在戰鬥的關鍵時刻將部隊撤走,從而淪為「猶大」般的背叛者,以及遭受千古唾罵的叛國代名詞。[21][18]奧比利奇則假裝投降,來到蘇丹的帳篷,跪下來親吻穆拉德的腳,然後掏出匕首刺中蘇丹要害,展現他對拉扎爾的忠誠和英雄主義。他隨後被奄奄一息的蘇丹下令處死。[22][21][23][6]

另一方面,落難的拉扎爾已被鄂圖曼土耳其人俘虜並斬首。[24][25]拉扎爾和手下的騎士們為了天國而死在了戰場,導致塞爾維亞軍隊被土耳其人打敗,而塞爾維亞族人則被視為與上帝簽署了契約的獲選之民。[26][18]據傳說,參加戰鬥的其他著名騎士還有米蘭·托普利察,伊萬·科桑契奇,帕夫萊·奧爾洛維奇,斯特沃·瓦索耶維奇和穆西奇兄弟等。[27][28][29]

科索沃神話中也有關鍵的女性人物,象徵着在鄂圖曼帝國「暴虐」統治期間,承受着巨大(物質)損害和(信仰)孤立的塞爾維亞族人民,特別是婦女的受害尤為突出。[6]當時拉扎爾的妻子、來自尼曼雅家族的米莉察,乞求拉扎爾在戰前留下她最小的弟弟博什科(Бошко)遠離戰場,這樣尤戈維奇九兄弟中至少有一個能活下來。但博什科自己拒絕了,並在戰鬥中擔當軍旗手。[30][31][32]於是九兄弟最終都戰死沙場,他們的母親在得知消息後也心碎而死。[31][21][33]另一個女性人物是科索沃少女,在戰役次日的早晨來到科索沃平原,照顧受傷的塞爾維亞戰士,溫暖地給他們水和酒。[31][21][33]

科索沃血戰的敗北,被描述為光榮的中世紀塞爾維亞國家垮台,以及隨後鄂圖曼帝國長年的佔領和奴役。[34][2][22]在塞爾維亞的傳統中,芍藥的紅色已經成為「科索沃戰役湧流之血」的悲壯象徵。[16]鳥在該神話中也頻頻出現,象徵着天堂與塵世之間的聯繫。[35]比如會說話的渡鴉和燕子扮演信使的角色;[36]尤戈維奇九兄弟的母親向上帝祈求「鷹隼的眼睛,天鵝的白翼」,希望能飛到戰場上,見證兒子和丈夫的戰鬥。[37]之後,結果渡鴉為她帶來了家人們的死訊。[38][33]在此其中,鷹隼除了是伊利亞的化身,還代表了戰士。[36]此外,與通常的象徵相反,鴿子被視作懦弱和軟弱的敵人,而老鷹被描繪為吞食戰死者屍體的食腐者。[36]

柳賓卡·特爾戈夫切維奇(Љубинка Трговчевић)描述了這個神話的元素和象徵:[34]

- 復仇——在塞爾維亞中世紀國家曾經的領土上恢復國家;

- 殉道——為自由和信仰而犧牲;

- 背叛——為失敗提供理由,並警告那些不忠於塞爾維亞雄圖偉業之人,如武克·布蘭科維奇;

- 榮耀——那些犧牲自己的人,如拉扎爾和米洛什·奧比利奇,被許諾以「天國」和永恆的榮耀。

神話中的許多部分和人物都模仿廣為人知的基督教符號。[39][40]拉扎爾被描繪成耶穌,他在戰爭前夜主持晚餐,類似《聖經》中的最後的晚餐;他手下的騎士類似門徒,武克·布蘭科維奇則扮演叛徒或猶大的形象。[6][16][40]就像耶穌一樣,拉扎爾為子民而死。[6]此外,與宗教相關的數字,如十二使徒和三位一體,也經常在傳說中使用。[37]

神話將科索沃戰役描述為「基督教歐洲和伊斯蘭東方之間的大決戰」[41],將塞爾維亞描繪成基督教的壁壘,這跟巴爾幹其他地區的國族建構手法,可謂如出一轍[42]。有時政治人物宣傳該神話,是為了喚起塞族人的自豪感和民族義憤,能夠收到巨大的政治效益。[43]自從科索沃平原發生戰爭以來,這裏就被視為「塞爾維亞的搖籃」和塞爾維亞民族最神聖的地方之一。[44]薩布麗娜·彼得拉·拉梅將拉扎爾神話比擬為英國亞瑟王的騎士傳說、挪威英雄奧拉夫二世的殉難,以及匈牙利伊什特萬一世等史詩級神話,強調拉札爾作為「塞國版亞瑟王」的偉大形象,深植民心。[45]Gerlachlus Duijzings研究指出,納伊姆·弗拉舍利試圖以類似的方式通過拜克塔什主義在阿爾巴尼亞人中推廣卡爾巴拉戰役的神話,以鼓勵人們對鄂圖曼的異族統治進行反抗,這與塞爾維亞東正教的科索沃神話有着類似的風格並相互競爭。[46]

源頭與拓展

科索沃神話一直是塞爾維亞民間傳說和文學傳統的核心主題,幾個世紀以來通過口頭史詩和古斯萊說唱的形式發展。[47][48][49][50]對科索沃戰役的神話化在事情發生後不久就開始了,但並非很快就完全形成,而是由不同的源頭演變出不同的版本。[49][51][52]14世紀到18世紀的許多資料都保存了科索沃戰役的口頭敍述,如編年史、家譜、年表、宗教崇拜文本和旅行故事。[53]史詩在塞爾維亞族中相當發達,為民族自豪感、身份認同、與過去的緊密聯繫提供了文化源泉。[54]最早將此故事與殉道崇拜以及上帝對拉扎爾的偏愛聯繫起來的紀錄,來自於達尼洛三世(1390-1396年塞爾維亞牧首)的《對拉扎爾王公的敍述》,以及專制公烏格列沙·姆爾尼亞夫切維奇的遺孀、修女耶菲米婭的《對拉扎爾王公的讚頌》。[9][1][55][56]

塞爾維亞最早的關於鄂圖曼蘇丹穆拉德一世被刺殺的記錄,是科斯泰內茨的康斯坦丁撰寫的《專制公斯特凡·拉扎列維奇的生平》,但其中沒有提及刺殺者的名字。[1][9]之後隨着時間的推移,科索沃戰役的英雄形象和對拉扎爾殉難的崇拜逐漸失去了影響力。只有移居老塞爾維亞、黑山和黑塞哥維那等山區的塞爾維亞族仍在史詩中進行表述與傳頌。[1]君士坦丁堡淪陷(1453年)後,三千塞爾維亞族人開始游牧生活,延續並拓展了科索沃英雄的偉大形象,其中編造故事的可能性極大。比如說,刺殺穆拉德的烈士形象可能就起源於流亡文化,藉着「編造」其英雄行為來激發塞族人對土耳其人的奮起反抗。[1]15世紀的拜占庭歷史學家杜卡斯和勞尼科斯·卡爾科孔狄利斯也寫到了這場戰役,包括「一位基督教貴族犧牲自己,到蘇丹的帳篷去將其刺殺」。[23][57][58]塞爾維亞老兵康斯坦丁·米哈伊洛維奇在《禁衛軍回憶錄》(約1497年)中第一次提到米洛什·奧比利奇這個名字,同時也描述了武克·布蘭科維奇的恥辱性背叛。[1][56][4]一位杜布羅夫尼克(或達爾馬提亞)的匿名作者,翻譯了杜卡斯關於科索沃戰役的部分,雖引用書中對背叛拉札爾一事的記述,但將責任歸咎於其他人。[9]在意大利文學和拉古薩流行詩歌的影響下,受過教育的塞爾維亞流亡者於15世紀末,在口述史的積累基礎上創作了最早的塞克語長詩,其中的一些「編造」了科索沃神話的內容,大大「拓展」了故事的生動性情節。[59][56][52][60]

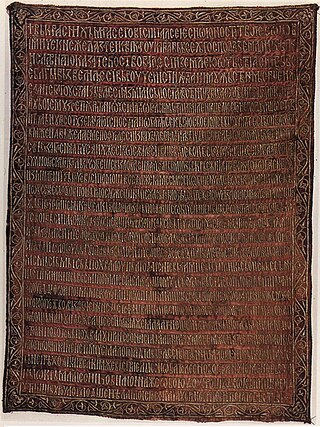

根據米奧德拉格·波波維奇的研究,在16世紀和17世紀的鄂圖曼塞爾維亞,當地居民是「親土耳其的」,與必須適應鄂圖曼統治的大環境一致。[61][62]這些居民對科索沃神話的詮釋並不反對或敵視鄂圖曼土耳其人。[61]16世紀,貝內迪克特·庫里佩契奇寫了一本關於巴爾幹半島的遊記,記錄自己聽到的各種傳說,其中就有拉扎爾的最後的晚餐和奧比利奇的英雄事跡。[1][63][64]《伊凡雷帝插圖編年史》(1567年)包含了九張與科索沃傳說有關的細密畫,以戰役為主。[65]1601年,拉古薩編年史家馬夫羅·奧爾比尼用意大利文出版了《斯拉夫人王國》,將歷史學家的記載和民間傳說相結合,對科索沃神話的重建和發展起到了重要作用。[9][66][4][49]

在接下來的一段時間裏,許多相關故事由匿名作者在拉古薩和科托爾灣發表,其中最重要、最全面的是18世紀初的《拉扎爾王公的生平》,又名《科索沃戰役的故事》。[9][56][23]在俄國皇帝彼得大帝的要求下,外交官薩瓦·弗拉季斯拉維奇在1722年將奧爾比尼的《斯拉夫人王國》翻譯成俄文。[9]18世紀中葉,在先前手稿的影響下,《特羅諾沙編年史》(1791年)的編纂為科索沃傳說的進一步保存做出了貢獻。[9][56][67]喬爾傑·布蘭科維奇、瓦西里耶·彼得羅維奇和帕夫萊·尤利納茨的作品也都記錄了神話中的人物。[9][4]

在18世紀,反鄂圖曼情緒興起,口頭傳統中出現了更全面的科索沃傳說。[62]在第一次塞爾維亞起義期間(1804-1813),在希臘阿索斯山希利安達里烏修道院的拉扎爾前廳的壁畫中,米洛什被描繪成一個頭頂光環、手持劍的聖人。[23][68]語文學家武克·卡拉季奇收集與科索沃戰役主題相關的傳統史詩,出版了《科索沃組詩》,成為神話發展的最終版本。[68][69]卡拉季奇的作品受到了耶爾內伊·科皮塔爾和雅各布·格林的影響,前者帶來了浪漫民族主義文學,後者則成為他的審閱者和翻譯。[70][71]科皮塔爾的意識形態根植於赫爾德的觀點,即每個群體都擁有一種獨特的文化,通過普通人的語言和傳統表現出來。[70]卡拉季奇所出版的大部分是口述歌曲,特別提到馬爾科王公的英雄事跡和科索沃戰役的相關事件,忠實記錄歌唱者所唱,不加修改或增添。[72]他收集的大部分關於拉扎爾的詩歌都收集自弗魯什格拉的修道院周圍,主要是因為塞爾維亞人大遷徙後,塞爾維亞東正教會的所在地搬到了那裏。[71]阿夫拉姆·米萊蒂奇,伊萬·弗拉尼奧·尤基奇,弗朗茨·米克洛希奇,瓦爾塔扎爾·博吉希奇和格爾戈·馬爾蒂奇等人收集的民間詩歌中也有跟科索沃傳奇相關的內容。[9][56]

- 斯特拉希尼亞·巴諾維奇(Бановић Страхиња)

- 王公的詛咒(Клетва кнежева)

- 拉扎爾沙皇和米利察皇后(Цар Лазар и царица Милица)

- 王公的晚餐(Кнежева вечера)

- 伊萬·科桑契奇偵察土耳其人(Косанчић Иван уходи Турке)

- 塞爾維亞帝國的覆滅(Пропаст царства српскога)

- 三個好英雄(Три добра јунака)

- 斯特凡·穆西奇(Мусић Стеван)

- 米利察皇后和弗拉德塔公爵(Царица Милица и Владета војвода)

- 僕人米盧廷(Слуга Милутин)

- 米洛什·德拉吉洛維奇(奧比利奇)之死(Смрт Милоша Драгиловића [Обилића])

- 科索沃少女(Косовка девојка)

- 尤戈維奇母親之死(Смрт мајке Југовића)

- 馬爾科王公和鷹(Марко Краљевић и орао)

對科索沃神話的解讀極為豐富。它可以被理解為「民主、反封建、崇尚正義、追求社會平等」。[76]在早期版本中,神話並不涉及「塞爾維亞族作為一個民族的命運」,而是提到塞爾維亞封建社會及其統治者的崩潰。[47]這個神話可以用不同的方式來詮釋,並與其他神話聯繫在一起,比如:軍事勇敢的神話,受害者的神話,救贖的神話,被選中的人民的神話。[77]這是一個關於「黃金時代及其隕落」的神話。[78]自19世紀後期的意識形態建設以來[79],科索沃神話將科索沃比喻為塞爾維亞民族的搖籃,塞爾維亞族人則是被選中的民族。[44][79][80]科索沃神話被納入了塞爾維亞民族身份認同的多面向目的神話之中,[81]科索沃戰役的軍事失敗被描繪成(信仰)道義上的勝利,[82]圍繞科索沃神話,塞爾維亞族人將族裔和基督正教信仰的身份認同相互融合。[83]拉扎爾對世俗和神聖權力做出貴賤衡量並選擇了從容就死,這被塞爾維亞正教會用來合法化鄂圖曼帝國對東正教斯拉夫人的權力,同時強調教會在宗教事務上的首要地位。[84]科索沃的阿爾巴尼亞民族主義則有自己的說法,與塞爾維亞的科索沃神話相反。[85]

歷史基礎

由於缺乏目擊者對科索沃戰役的描述,加上傳說一早就開始發展,人們對戰役本身的史實知之甚少。[1][4]可靠的信息包括:土耳其人從普羅夫迪夫進軍至加濟梅斯坦,戰役發生的時間和地點,以及兩位統治者的死亡。[1][4]波斯尼亞國王特夫爾特科一世的部隊和阿爾巴尼亞軍隊也都作為拉扎爾軍隊的一部分參戰。[86][1][4]塞爾維亞帝國在斯特凡·杜尚去世(1355)後不久就開始瓦解,早在科索沃戰役之前就已經分崩離析。[1][87]戰役的結果也不清楚,有各種不同結論,多數認為是鄂圖曼獲勝。[5][49]蒂姆·朱達列舉了塞爾維亞獲勝的可能情況,諾埃爾·馬爾科姆則聲稱結果是平局。[5]雖然塞爾維亞的戰略淪陷是1371年的馬里查戰役,但科索沃戰役是塞爾維亞的精神淪陷,是塞爾維亞族人新時代的開始。真正的科索沃戰役並不像神話中那樣具有決定性,因為中世紀塞爾維亞國家的最終垮台是在70年後,即1459年鄂圖曼攻佔斯梅代雷沃。[9][42]

歷史學家無法可靠地確定殺死穆拉德的的刺客身份,以及武克·布蘭科維奇或其他任何人是否真的背叛了拉扎爾。[2][88]關於蘇丹之死有各種各樣的理論。[49]諾埃爾·馬爾科姆解釋說,背叛的情節跟第二次科索沃戰役(1448年)的相關故事混淆了,當時武克·布蘭科維奇之子、塞爾維亞專制公久拉吉·布蘭科維奇拒絕幫助匈牙利王國攝政匈雅提·亞諾什對抗鄂圖曼人。[89]尤戈維奇一家和科索沃少女都是虛構人物。[2][90][91]布倫丹·漢弗萊斯(Brendan Humphreys)指出,拉扎爾做選擇的故事,是最崇信宗教而又拘泥字義的人給歷史事件添加的形而上學敍事。[91]

藝術和文化

19世紀上半葉,在奧地利帝國接受教育的塞爾維亞作家們吸納了啟蒙理性主義和浪漫民族主義思想,出版了關於科索沃神話人物的戲劇。[56]這些劇作包括扎哈里耶·奧爾費林的作品,約萬·斯特里亞·波波維奇 的《米洛什·奧比利奇》(1828),伊西多爾·尼科利奇的《沙皇拉扎爾,或塞爾維亞帝國的滅亡》(1835),約萬·蘇博蒂奇 的《米洛什·奧比利奇》(1828)。[56][92]來自杜布羅夫尼克的塞爾維亞詩人、劇作家馬蒂亞·巴恩在戲劇《沙皇拉扎爾,或科索沃之敗》(1858)中將科索沃神話作為驅動力,逐漸賦予其浪漫民族主義的價值觀。[56]

詩人、黑山親王主教(1830-1851在位)彼得二世·彼得羅維奇-涅戈什的史詩劇《高山花環》(1847)被認為是南斯拉夫文學最著名的代表作之一,是歌頌科索沃神話英雄理想和精神的傑出典範。[93][94][95]該作品包括了一個虛構的鬥爭,以消滅改宗的斯拉夫穆斯林和鄂圖曼統治。[96][93][97]彼得二世經常提到科索沃神話中的人物,詛咒武克·布蘭科維奇,稱頌米洛什·奧比利奇,也用鳥類作為象徵。[97][98]

在科索沃戰役500周年時(1889年),薩格勒布的南斯拉夫科學與藝術學院的重要人物弗拉尼奧·拉奇基和托米斯拉夫·馬雷蒂奇發表了關於科索沃戰役的演講,並為之創作了史詩歌曲。[56]19世紀,塞爾維亞政府資助喬爾傑·克爾斯蒂奇和尼古拉·阿列克西奇等畫家,用以科索沃殉道者為主題的繪畫和壁畫裝飾教堂和修道院。[99]許多重要的塞爾維亞畫家,亞當·斯特凡諾維奇、帕夫萊·喬爾塔諾維奇、帕亞·約萬諾維奇和阿納斯塔斯·約萬諾維奇,都描繪了科索沃組詩中的英雄和主題,而最突出的繪畫當屬烏羅什·普雷迪奇的《科索沃少女》(1919)。[100]最著名的塞爾維亞藝術家之一久拉·亞克希奇也有受科索沃神話啟發的文學和繪畫作品。[101]

20世紀初,在貝爾格萊德國家劇院舉行了音樂會和戲劇,以紀念科索沃戰役和英雄們。[102]杜布羅夫尼克詩人、劇作家伊沃·安德里奇的戲劇《尤戈維奇母親》於1906年在貝爾格萊德、1907年在薩格勒布首演。[56]塞爾維亞第一部電影《不朽領袖卡拉喬爾傑的生平與事跡》(1911)由伊利亞·斯坦諾耶維奇導演,刻畫了1804-1813年卡拉喬爾傑領導下第一次塞爾維亞起義的故事,著名的古斯萊演奏家菲利普·維什尼奇在片中彈唱了科索沃神話的故事。[103]

克羅地亞雕塑家伊萬·梅什特羅維奇在1907-1911年間也為這個神話而創作,受委託設計了維多夫丹神廟,作為「英雄主義、忠誠和犧牲的永恆理想,我們民族從中汲取信仰和道德力量」和「塞爾維亞人民的集體理想」。由於巴爾幹戰爭、第一次世界大戰和第二次世界大戰,該廟在科索沃的實際建設被一再推遲,並最終被擱置。[34][56]梅什特羅維奇的許多作品都圍繞科索沃傳奇和英雄,吸引了很多關注,並在許多歐洲城市展出,包括倫敦格拉夫頓畫廊和威尼斯雙年展。[34][56]克羅地亞畫家米爾科·拉奇基也採納了神話,畫了許多科索沃組詩主題的作品,包括《尤戈維奇母親》、《尤戈維奇九兄弟》、《科索沃少女》和《米洛什·奧比利奇》。[34]

萊奧·多費爾將科索沃組詩譯成法文,其《塞爾維亞戰爭歌曲:研究、翻譯和評論》(1916)獲得了法蘭西學術院頒發的朗格盧瓦翻譯獎。[34]第一次世界大戰期間,塞爾維亞軍隊從科索沃和阿爾巴尼亞大撤退後不久,詩人們又開始寫作關於科索沃的話題。[34]1917年,米盧廷·博伊奇出版了《痛苦與驕傲的詩》,描述戰爭期間人們遭受的折磨。[34]同年,詩人米洛薩夫·耶利奇創作了《塞爾維亞詩行》,拉斯特科·彼得羅維奇發表了《科索沃十四行詩》。[34]塞爾維亞學者、希臘學家米洛什·久里奇從倫理學的角度探討了科索沃神話中的元素。[104][105]

1961年諾貝爾文學獎得主伊沃·安德里奇的作品有時也跟科索沃神話聯繫在一起。[106][107]他寫了一篇關於佩塔爾二世的文章,題為「科索沃思想的悲劇英雄」。安德里奇最著名的小說《德里納橋》(1945)中有一個人物是拉迪薩夫(Радисав),其殉難被一些學者描述為科索沃傳說的重塑和塞爾維亞民族的建立神話。[107][108]1953年,塞爾維亞共產黨政府聘請亞歷山大·德羅科設計紀念科索沃英雄的加濟梅斯坦紀念碑,並聘請佩塔爾·盧巴爾達為共和國行政委員會的儀式大廳創作了一幅描繪科索沃戰役的巨幅壁畫作為裝飾。[56]

1989年,在紀念科索沃戰役600周年之際,由茲德拉夫科·紹特拉導演的電影《科索沃戰役》上映,其改編自詩人柳博米爾·西莫維奇的戲劇。[56][18]同年,詩人兼作家馬蒂亞·貝奇科維奇創造了著名的短句「科索沃,最昂貴的塞爾維亞語單詞」(Косово, најскупља српска реч),米盧廷·波波維奇·扎哈爾作曲、戈爾達娜·拉扎列維奇演唱了流行民歌《維多夫丹》。[56][109]在紀錄片《塞爾維亞史詩》(1992年)中,奧斯卡獲獎導演帕維烏·帕夫利科夫斯基拍攝了波斯尼亞戰爭期間塞族共和國軍成員吟唱科索沃戰役傳統史詩歌曲的內容。[110]普立茲獎獲獎詩人查爾斯·西米奇深受科索沃組詩的敍述和魔幻現實主義的影響。[111]

安德里奇格勒由兩屆金棕櫚獎得主艾米爾·庫斯圖里察於2014年在維舍格勒創立,以伊沃·安德里奇命名,但其目的被認為是維持科索沃神話和塞爾維亞民族意識。[56][112]安德里奇格勒的主教堂是科索沃代查尼教堂的複製品,後者供奉着皇帝拉扎爾和科索沃勇士們。[112]2018年6月28日,即維多夫丹日,位於貝爾格萊德的塞爾維亞國家博物館在修繕15年後重新開放。博物館展出了由伊萬·梅什特羅維奇原先為維多夫丹神廟設計的女像柱。[113]

2017年,由瓦列里·基佩洛夫領銜的俄羅斯重金屬樂隊Kipelov發行了歌曲《科索沃平原》(Косово Поле),關於「塞爾維亞的民族悲劇」,詳述了1389年的歷史性戰役。[114]

政治應用

自誕生以來,科索沃神話及其詩歌、文學、宗教和哲學闡釋就與政治和意識形態議程相互交織。[84][115]其對塞爾維亞社會產生了巨大的影響,是塞爾維亞最強大的文化神話,成為現代塞爾維亞國族認同及政治的重要組成部分。[116][84]

科索沃神話成為19世紀塞爾維亞民族主義的核心神話。[117]和其他歐洲民族主義一樣,塞爾維亞民族主義也在尋找「輝煌的過去」和「黃金時代」。[31]民族主義作家常常將黃金時代的結束歸於一場民族災難。[118]

第一次塞爾維亞起義(1804-1813)的領袖卡拉喬爾傑,宣稱自己是家裏九個孩子的教父,暗指尤戈維奇九兄弟。[119]在整個19世紀的大部分時間裏,科索沃神話並沒有表現出後來的重要性,因為塞爾維亞公國將波斯尼亞地區、而非科索沃視為其核心。然而,1878年柏林會議導致科索沃神話上升到其現今的重要地位,因為波斯尼亞地區在柏林會議後被奧匈帝國實際佔領,塞爾維亞向該地區的擴張被封鎖,這反過來使得向南擴張到科索沃成為唯一可行的地緣政治出路。[84]19世紀60年代,科索沃神話被塞爾維亞自由黨和人民激進黨用於倡導自由和民主,對抗塞爾維亞大公的專制君權;而執政的保守黨和宮廷則將反對派比作「叛徒武克·布蘭科維奇」,進行人格毀滅般的宣傳攻擊。[120]科索沃戰役500周年(1889年)時,在拉扎爾的故都克魯舍瓦茨和所葬地拉瓦尼查修道院舉行了大型紀念儀式。[121]一年後,維多夫丹日(6/28)成為國家假日。[121]

黑山人深信自己是戰爭後避居在遙不可及的山區的塞爾維亞騎士的後裔。[122]在彼得二世·彼得羅維奇-涅戈什之前,科索沃神話就以民間傳說、特別是民歌的形式存在於黑山人民之中。[123]彼得二世將傳統的黑山帽與科索沃神話聯繫在一起,以加強神話在日常生活中的存在,並強調與中世紀塞爾維亞的直接聯繫。[96]尼古拉一世(1860-1910黑山親王,1910-1918黑山國王)成功地利用了科索沃神話作為驅動力,以加強黑山的愛國主義,夢想恢復塞爾維亞帝國。[124]

科索沃神話的內涵被用來表達南斯拉夫統一的思想。[125]儘管哈布斯堡當局施加限制,克羅地亞也舉行了500周年紀念活動。[126]20世紀初,隨着南斯拉夫觀念的傳播,科索沃神話也成為克羅地亞人和斯洛文尼亞人共同文化中的比喻。[125]

1914年6月28日,「青年波斯尼亞」的塞族成員加夫里洛·普林齊普在維多夫丹日刺殺了奧地利皇儲弗朗茨·斐迪南大公,引發七月危機,並導致了第一次世界大戰的爆發。[121]普林齊普、內德利科·查布里諾維奇和其他青年波斯尼亞成員受到米洛什·奧比利奇英雄主義的鼓舞,重演了科索沃神話。[121][22][95]普林齊普非常喜愛佩塔爾二世的《高山花環》,因此受到極強的感召去作烈士。[95]

1916年,南斯拉夫委員會宣佈維多夫丹日(6/28)為塞爾維亞人、克羅地亞人和斯洛文尼亞人的全國性節日。[124]該神話被南斯拉夫主義的主要倡導者用作南斯拉夫王國的泛南斯拉夫神話。[127]1920年,6月28的維多夫丹日成為三天公共假期,以象徵「有三個名字的國家」的成員間的相互融合。1921年6月28日,維多夫丹憲法通過。[128]

一戰前,塞爾維亞通過巴爾幹戰爭從鄂圖曼帝國手裏奪得了科索沃省。一戰中,塞爾維亞在科索沃平原上被包圍,被迫向黑山和阿爾巴尼亞大撤退,傷亡慘重,但在戰爭後期逐漸收復失地,成為最終的戰勝國。短短數年中收復、失去、再收復科索沃的經歷,使得科索沃神話在一戰後越發強大,激發大塞爾維亞主義者主張塞爾維亞民族比其他南斯拉夫民族更優越,南斯拉夫應由塞爾維亞人領導,而不是作為所有南斯拉夫人的平等國家。[129]

科索沃神話也在因南斯拉夫加入三國同盟條約而導致的政變(1941年3月27日)中發揮了作用,影響其意識形態,結果造成南國捲入二戰與德軍全面入侵。[121]強烈反對簽署條約的塞爾維亞正教牧首加夫里洛五世在廣播講話中使用了科索沃神話來鼓動國民情緒。[130][131]米蘭·內迪奇和德佔塞爾維亞的傀儡政府也使用這個神話,堅稱南斯拉夫抵抗運動是科索沃英雄的價值觀和遺產的直接反對者。[132][56]在克羅地亞獨立國對塞族人進行種族迫害期間,法西斯的烏斯塔沙以維多夫丹日(6/28)為藉口進行屠殺,聲稱塞爾維亞族人會在這天發動叛亂。[133]

1948年,在南斯拉夫於維多夫丹日(6/28)被蘇聯掌控的共黨情報局驅逐之後,政府部長米洛萬·吉拉斯評論說,驅逐決議「刺痛了我們所有塞爾維亞族人的心靈」,並指出「古代災難與當下威脅和攻擊之間的時間巧合」。[134]然而,一代強人兼共產南國領袖約瑟普·布羅茲·鐵托幾乎沒有利用科索沃崇拜,而是更多地關注於能為自我服務的英雄故事,反映他克羅地亞人的出身背景,以及壓制大塞爾維亞主義的共產主義立場。[135]

科索沃神話被用來製造塞爾維亞受害者的敍述。[136]這個神話及以塞爾維亞受害者為中心的立場被用來合法化塞爾維亞對科索沃的重新合併。[78][136]科索沃神話被喚醒,並與「種族滅絕」的隱喻聯繫在一起。在塞爾維亞作家的筆下,阿爾巴尼亞人是奸詐、暴力的民族,定居在科索沃,與鄂圖曼佔領者勾結,恐嚇信奉基督教的塞爾維亞族人。他們有時被指控自中世紀以來迫害和滅絕科索沃塞族人,從持續幾個世紀的塞族種族滅絕(包括19世紀多達15萬塞爾維亞族人被強行驅逐),一直到鐵托時代的南斯拉夫。一切關於阿爾巴尼亞人控制科索沃的主張都被認為「不道德的」,因其以犧牲塞爾維亞族人的利益為代價。幾乎沒有統計資料能支持塞爾維亞族人關於種族滅絕的說法,那裏也沒有像塞爾維亞民族主義者所聲稱的那樣經常發生強姦事件。大衛·布魯斯·麥克唐納認為,這種「偏執的修辭」顯示了塞爾維亞作家在面對塞爾維亞族人並非傳統意義上種族滅絕受害者這一現實時的固執己見和靈活機動。[78]

南斯拉夫共產主義當局淡化該國各社群的民族歷史,努力壓制塞爾維亞的科索沃神話。[137]儘管如此,大塞爾維亞的宣傳人員還是在科索沃神話的脈絡下,在當代塞爾維亞製造了各種關於「捍衛科索沃」的口號。[138]米洛舍維奇政府和塞爾維亞東正教會利用該神話,製造了更優越的塞爾維亞族與蠻族發生衝突的敍事觀,以證明當時正在策劃的暴力行動的正當性。就這樣,該神話就被用作意識形態工具,助長了一系列政治決策,其中一些最終引發了科索沃戰爭。戰爭的原因是複雜的,不能歸結於一個民族神話,但其確實被用來合法化米洛舍維奇的統治。[44]當代科索沃阿爾巴尼亞族也塑造類似的政治神話,以與科索沃神話對抗,神話的對抗最終走向了武力的血腥對抗。[139]在1990年代南斯拉夫戰爭期間,科索沃神話廣為流傳,戰爭指揮官和政治家——其中一些後來被懷疑犯下戰爭罪——被比作科索沃戰役中的英雄。[140]在波斯尼亞戰爭和波斯尼亞大屠殺期間,塞族共和國軍指揮官拉特科·姆拉迪奇稱波斯尼亞人為「土耳其人」,引用第一次塞爾維亞起義的典故,號召部隊報復和「反抗達希耶」。[56][141]維多夫丹日(6/28)在1992年被宣佈為波斯尼亞塞族軍隊的官方瞻禮日;對於大多數波斯尼亞塞族人來說,拉特科·姆拉迪奇是現代的拉扎爾,率領部下與土耳其人進行「聖戰」。[140]

維多夫丹日(6/28)也象徵着米洛舍維奇的興和衰。1989年6月28日,他在大約一百萬民眾面前發表了紀念科索沃戰役600周年的加濟梅斯坦演講,該演講堪稱宏偉激昂、好評如潮,也點燃塞爾維亞人決心「捍衛祖國統一」的聖戰之火,間接催化了1990年開始的南國解體和內戰。2001年6月28日,他被逮捕並引渡到前南問題國際刑事法庭,接受戰爭罪指控的審判。[142]沃伊斯拉夫·科什圖尼察(2000-2003年南聯盟總統,2004-2008年塞爾維亞共和國總理)相當看重科索沃的問題。[143][56]他評論說,一場新的、為了控制科索沃的戰鬥正在打響,這次是跟美國,「關鍵問題是,在新的科索沃戰役中,武力是否會戰勝正義」。[143]

2008年,「為了歐洲的塞爾維亞」聯盟在議會選舉中獲勝後,宣佈不會放棄其「科索沃取向」。在[56]2009年的科索沃戰役紀念日(6/28),塞爾維亞總統鮑里斯·塔迪奇表示「沒有人能從塞爾維亞和塞爾維亞族人手中奪走維多夫丹」,但不應像1989年那樣大肆慶祝,最終招致戰爭和制裁。而新外交部長武克·耶雷米奇則將維多夫丹形容為「捍衛塞爾維亞民族認同的象徵」。[56]

1914年8月4日英國加入第一次世界大戰後,希望表明與包括塞爾維亞在內的新盟友的團結。6月28日,英國宣佈當天為「科索沃日」,全國各地舉行慶祝活動。在法國,關於科索沃史詩的民間詩歌在一戰期間出版,作家們強調科索沃神話在增強「復仇能量」方面的重要性。[34][144]1915年,法國政府下令學校修改課程,增加塞爾維亞和塞爾維亞歷史的內容,同時在巴黎和倫敦張貼支持塞爾維亞的海報,包括呼籲在科索沃日祈禱。[145]

親塞爾維亞的科索沃委員會於1916年在倫敦成立,由埃爾茜·英格利斯領導,成員包括羅伯特·西頓-沃森、阿瑟·埃文斯和查爾斯·奧曼。[126]他們在聖保羅座堂組織了支持塞爾維亞的集會。[34]塞爾維亞歷史學家、貝爾格萊德大學教授帕夫萊·波波維奇在劍橋大學的慶祝活動上發表演講。[34]西頓-沃森寫了一篇關於塞爾維亞及其歷史的文章,英國各地的學校都閱讀了該文。幾位著名的歷史學家很快開始為英國的親塞爾維亞情緒做貢獻,經常引用科索沃神話。[145]在科索沃日,美國也舉行了親塞爾維亞的活動,美國律師詹姆斯·M·貝克在演講中提到了拉扎爾和科索沃戰爭。[146]

參考文獻

來源

進一步閱讀

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.