热门问题

时间线

聊天

视角

福建省 (1912年—1949年)

中華民國設立的一級行政區劃 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

福建省,是中華民國在1949年政府遷臺前下轄的省級行政區,為延續清朝時期所設置的22省之一,亦是華南地區六省之一。簡稱「閩」。1949年因第二次國共內戰失利而失去大部分轄區。今大部分由中華人民共和國管轄,中華民國僅實際控制金門、烏坵與馬祖列島。福建省建制一直保留至2018年被凍結。

Remove ads

Remove ads

歷史沿革

宣統三年(1911年)辛亥革命爆發後,福建新軍第10鎮統制孫道仁、第20協協統許崇智於九月十九日(公曆11月9日)起義,控制福州,殺福州將軍樸壽,閩浙總督松壽自盡。二十一日(公曆11月11日)成立福建都督府。二十三日(公曆11月13日),革命軍授予孫道仁「中華民國軍政府閩都督之印」,總理全省軍事和政務[3]。民國2年(1913年)7月,國民黨發動二次革命討袁,孫道仁和許崇智於7月19日通電宣佈福建獨立。在江蘇、四川等地討袁失敗後,孫道仁於8月9日通電宣佈取消福建獨立。北洋軍將領李厚基帶兵入閩,任福建鎮守使。

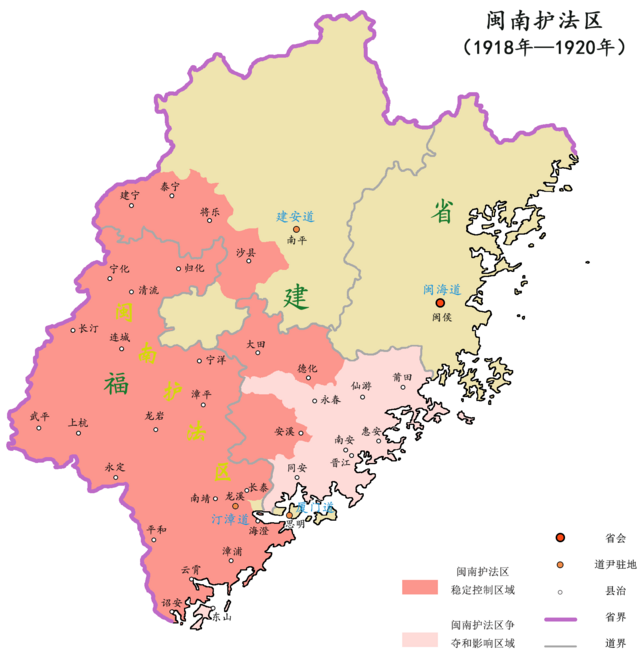

袁世凱死後,福建省先後為皖系、直系軍閥的勢力範圍。民國6年(1917年),孫中山率革命黨人南下廣州,建立護法軍政府,組織護法軍討伐段祺瑞北洋政府。先後在湖南、湖北、四川、廣東、福建等地進行護法戰爭。1918年,陳炯明率援閩粵軍在閩南建立了閩南護法區。

Remove ads

民國18年(1929年)初,江西省政府主席朱培德以3個旅兵力,企圖圍殲紅四軍於贛南地區。此時,閩西及閩南的國軍大部,正在廣東潮汕地區同粵軍與地方紅軍作戰,閩西守備力量薄弱。紅四軍為避敵鋒芒,決定挺進閩西,佔領長汀後,分兵龍巖、永定、上杭、連城、武平等縣,建立起閩西革命根據地。

自民國19年(1930年)起,國民政府先後發動對位於江西、福建等省份的中共根據地實行五次軍事圍剿。

民國22年(1933年)11月20日,十九路軍將領陳銘樞、蔣光鼐、蔡廷鍇等人,聯合其他反蔣勢力,發動福建事變,成立「中華共和國」,福州成為首都。蔣中正以大軍鎮壓。由於福建事變未取得其他勢力支持,十九路軍內亦有反對意見,在兩方實力懸殊下終告失敗。最後十九路軍主力被國民政府軍擊破。

民國23年(1934年)冬,中央紅軍突圍「長征」後,國民政府集中了16個師約20萬兵力,向福建各地殘餘蘇區據點進行「清剿」的軍事行動。在當地的紅軍和遊擊隊(國民政府稱之為「土共」),也對國軍進行了三年反「清剿」的遊擊作戰。直至民國26年(1937年)7月抗日戰爭爆發後,國民政府與中國共產黨再次合作,福建的紅軍遊擊隊才被國民政府改編為國民革命軍陸軍新編第四軍(簡稱新四軍)第2、第3支隊和軍部特務營[4]。

抗日戰爭期間,因日軍與國軍在長江流域對峙,在福建地區抽不出足夠的兵力來進行佔領,僅在福建沿海部分地區的港口及腹地進行小規模作戰,民國27年(1938年)春,為配合進攻武漢,日軍決定佔領廈門和廣州,企圖遮斷國際對中國的供應線。5月,福州、廈門先後失守,福建省政府內遷永安。抗戰勝利後遷回舊治。

抗日戰爭勝利後,中國共產黨準備武裝在各地開展遊擊戰爭。福建當局設立閩東、閩南、閩西、閩北、閩中五個綏靖區,部署保安團等部隊對中共革命根據地和遊擊區進行軍事攻勢。福建各地中共組織和遊擊隊繼續採取分散隱蔽的方式與國軍周旋。之後,趁著國民政府集中兵力進攻東北、華北的解放區,福建兵力空虛之機,組織群眾運動,擴大遊擊戰爭,企圖動搖國民政府在福建的統治根基。

民國36年(1947年),中共閩浙贛區委領導人和武裝力量分赴福建各地開展遊擊戰,並發動反抽丁、抗徵糧和打穀倉等群眾運動。並於6月18日成立「中國人民解放軍閩粵贛邊總隊」(簡稱粵東支隊)。共軍日漸活躍,地方治安不復平靜。民國37年(1948年)1月底,國民政府在廣東松口成立「閩粵邊區剿匪總指揮部」,以塗思宗為總指揮。將福建的武平、上杭、龍巖、永定、平和列為「匪區」。因應勘亂時期剿共需要,於2月實施戰時體制,恢復福建省保安司令部。8月至9月,集中3個保安團,在各縣地方保安隊等配合下,對中共據點實行大規模的掃蕩[4]。是年4月,發生城工部事件,中共閩浙贛省委曾鏡冰以及其他幹部集中處決了隸屬閩浙贛地區的大批中共城工部黨員,其中包括國民政府的通緝對象。城工部事件導致中共地下工作受到重大損失。[5]:442

民國38年(1949年)4月,解放軍在渡江戰役勝利後,乘勝南下,國軍兵敗如山倒。第三野戰軍佔領上海後,向東南沿海進軍,中共閩浙贛省委和閩粵贛邊區委隨即領導福建各地遊擊隊,全力配合和支援南下野戰軍。8月,福建省政府隨中華民國國軍由福州市遷駐金門縣。8月17日解放軍第三野戰軍第十兵團司令葉飛攻佔福建省省會福州,成立福建省人民政府和福建軍區。在福州等地基本穩定下來後,於8月31日攻克晉江(今泉州);9月16日攻克平潭,殲滅國軍第73軍大部;9月25日攻克龍溪(今漳州);10月10日渡海攻佔大嶝島和小嶝島,殲滅國軍三個多團;10月17日渡海攻佔廈門,殲滅國軍2萬7千人,並準備對廈門外海的金門島進行作戰。10月25日解放軍發動金門戰役,登陸的解放軍被國軍殲滅。解放軍的渡海作戰受挫,為台灣爭取到調養生息的空間。福建省政府自10月由軍方全面接管,軍方全面接管沿海島嶼。實行軍管制度,停止金門、東山及馬祖的縣制,各設民政處管轄地方行政。為了行政需要,於1950年3月首先成立金門及馬祖兩軍管區行政公署,代理原來的金門、連江、長樂、羅源、莆田等五縣實際轄區之政務。

金門戰役之後,解放軍受限於海空軍力量不足,在東南沿海島嶼的戰事中,大體處於守勢。民國39年(1950年)初,解放軍準備再進攻金門。為孤立金門守軍,造成再戰金門的有利態勢,命解放軍將領周志堅率31軍並指揮32軍94師和炮兵14團3營,進攻東山島。5月初,國軍發現31軍將進攻東山島,立即從東山撤軍[6]。6月朝鮮戰爭爆發後,以美國為首的聯合國軍擊敗朝鮮人民軍,大舉越過三八線,進抵鴨綠江畔。中共中央軍委暫停攻台計劃,將主力部隊調往朝鮮,與美軍對峙。美國開始認識到台灣戰略地位的重要性,將台灣重新納入防禦體系,並派遺美國第七艦隊進入台灣海峽。中華民國國軍取得大量美援,借機加緊在沿海島嶼進行游擊戰。民國41年(1952年)10月,金門防衛司令部司令官胡璉派遣第75師,以優勢兵力於15日攻下南日島,殲滅解放軍1300人,隨後國軍悉數撤離該島。民國42年(1953年)7月16日,朝鮮戰爭停戰協定簽署前,胡璉率1萬多名國軍,對位於福建和廣東二省交界處的東山島發起了登陸進攻作戰。解放軍擊敗國軍,取得東山島戰役的勝利。戰役後,蔣中正不再派出成編製的部隊反攻大陸,反攻大陸軍事作戰行動至此告終[7]。

Remove ads

管轄範圍

國共戰爭以前,其省域與清代及今日的福建省相似。民國36年(1947年)全省土地面積為120114平方公里。光澤縣曾於民國23年(1934年)6月劃歸江西省管轄,民國36年(1947年)6月復來屬。東濱台灣海峽與臺灣省相望,北鄰浙江省,西界江西省,南接廣東省。

行政區劃

清代道級行政區,設有道員理政,在辛亥革命民國成立後就廢除了,但在民國2年(1913年)2月12日再次恢復了道級行政區,全省劃分為「東路」、「南路」、「西路」、「北路」4道,並任命了觀察使擔任各道行政長官。民國3年(1914年)5月以原轄區改名為「閩海道」(閩東)、「廈門道」(閩南)、「汀漳道」(閩西)、「建安道」(閩北),觀察使並改名為「道尹」。至民國16年(1927年)國民革命軍進駐福建後,道級行政區才正式廢除,實行省、縣二級制。

- 閩海道

- 民國2年(1913年)2月置東路道,觀察使駐閩侯縣(今福州市區),轄閩侯、古田、屏南、閩清、長樂、連江、羅源、永泰、福清、霞浦、福鼎、寧德、壽寧、福安等14縣。民國3年(1914年)5月改名。道尹駐閩侯縣,為繁要缺,一等。後增領平潭縣。民國16年(1927年)廢。

- 廈門道

- 民國2年(1913年)2月置南路道,民國3年(1914年)改名。道尹駐思明縣(今廈門市),為繁要缺,一等。轄莆田、仙遊、思明、晉江、南安、惠安、安溪、同安、永春,德化、大田等11縣。民國10年(1921年)10月增領金門縣。民國16年(1927年)廢。

民國23年(1934年)7月,奉軍事委員長南營行營令,實行行政督察專員公署制度,將全省劃分為10個行政督察區公署。民國24年(1935年)10月改併為7區。民國29年(1940年)9月,對各區轄縣、駐地有所調整。民國30年(1941年)5月,改劃為8區,轄縣有所調整。民國34年(1945年)抗戰勝利後,擬定重新劃為7區。10月增設第九區。民國36年(1947年),全省再調整為7個行政督察區。

- 福建省政府直轄

- 民國23年(1934年)7月時,福建省直轄福州市,周邊的長樂、閩侯、福清、連江、羅源、永泰、平潭7縣設立「第一行政督察區」,專署駐長樂縣。民國24年(1935年)10月,永泰縣劃入第二區(新),原第二區(舊)的福安、寧德、福鼎、霞浦4縣來隸,專署駐地不變。同年,廢思明縣,設廈門市,由福建省直轄。民國28年(1939年)7月,第三區的壽寧縣來隸。民國30年(1941年)5月,霞浦、寧德、福安、福鼎、壽寧5縣劃入第八區,第二區的永泰、閩清2縣及第三區古田縣來隸,轄縣減為9縣。民國32年(1943年)10月,閩侯縣改名為林森縣。民國35年(1946年)3月,第一區公署移駐林森縣,6月移遷長樂縣。民國36年(1947年)裁撤,原轄林森、閩清、永泰、長樂、福清、連江、平潭、羅源8縣由省政府直轄,古田縣移屬第二區。民國末領福州、廈門2市及林森、閩清、永泰、長樂、福清、連江、平潭、羅源8縣。

- 第一行政督察區

- 民國23年(1934年)7月設立「第二行政督察區」專署駐福安縣,轄福安、寧德、福鼎、霞浦、壽寧、屏南6縣。民國24年(1935年)10月撤銷,福安、寧德、福鼎、霞浦4縣劃入第一區,屏南2縣劃入第二區(新),壽寧縣劃入第三區(新)。

- 民國30年(1941年)5月,以第一區的霞浦、寧德、福安、福鼎、壽寧5縣與周墩、柘洋2特種區,及第三區的屏南縣組建「第八行政督察區」,專署駐福安縣。民國34年(1945年)2月改周墩特種區為周寧縣,8月改柘洋特種區為柘榮縣。民國36年(1947年)改稱「第一行政督察區」,專署駐地不變,屏南縣移屬第二區。民國末領霞浦、寧德、福安、福鼎、壽、周寧、柘榮7縣。

- 第二行政督察區

- 民國23年(1934年)7月設立「第三行政督察區」,專署駐南平縣,轄南平、沙、尤溪、閩清、古田5縣。民國24年(1935年)10月改稱「第二行政督察區」,專署駐南平縣,增領原第一區的永泰縣、原第二區的屏南縣、原第八區的永安縣及原第九區的將樂、順昌2縣,轄縣增為10縣。民國29年(1940年)6月增領三元縣;9月,古田、屏南2縣劃入第三區,永安縣劃入第七區,第七區的建寧、泰寧2縣來隸,轄10縣。民國30年(1941年)5月,永泰、閩清2縣劃入第一區,轄縣減為8縣。民國35年(1946年)1月三元縣劃入第九區。民國36年(1947年),原第一區古田縣及原第八區屏南縣來隸。民國末領南平、尤溪、沙、順昌、將樂、建寧、泰寧、古田、屏南9縣。

- 第三行政督察區

- 民國23年(1934年)7月設立「第十行政督察區」,專署駐浦城縣,轄浦城、建甌、建陽、崇安、松溪、政和6縣。民國24年(1935年)10月改稱「第三行政督察區」,專署駐地不變,增領原第九區的邵武縣及原第二區的壽寧縣,為8縣。民國28年(1939年)7月,壽寧縣改隸第一區。民國29年(1940年)6月增領水吉縣;9月,專署移駐建陽縣,原第二區的古田、屏南2縣來隸,轄縣為10縣。民國30年(1941年)5月,古田縣劃入第一區,屏南縣劃入第八區。

- 第四行政督察區

- 民國23年(1934年)7月設立「第四行政督察區」及「第五行政督察區」,第四區專署駐仙遊縣,轄仙遊、永春、德化、大田、惠安、莆田6縣,第五區專署駐同安縣,轄同安、晉江、南安、金門、安溪5縣。民國24年(1935年)10月兩區合併仍設「第四行政督察區」,原第四區的大田縣劃入第七區(原第六),專署駐同安縣,轄同安、莆田、仙遊、惠安、晉江、南安、安溪、金門、永春、德化10縣。民國28年(1939年)7月專署遷駐永春縣。民國30年(1941年)5月,德化縣劃入第六區,民國34年(1945年)7月復歸,10月劃入第九區。民國36年(1947年),專署移駐晉江縣。民國末領晉江、莆田、仙遊、南安、同安、永春、惠安、安溪、金門9縣。

- 第五行政督察區

- 民國23年(1934年)7月設立「第六行政督察區」,專署駐漳浦縣,轄漳浦、詔安、南靖、平和、龍溪、長泰、海澄、東山、雲霄9縣。民國24年(1935年)10月改稱「第五行政督察區」,轄縣不變。民國29年(1940年)9月駐地移駐龍溪縣,轄縣不變。民國34年(1945年)4月,專署移駐平和縣;10月,南靖、平和2縣改隸第六區。民國36年(1947年)原第六區的南靖、平和、華安3縣來隸,專署移駐龍溪縣。民國末領龍溪、雲霄、漳浦、詔安、海澄、長泰、東山、南靖、平和、華安10縣。

- 第六行政督察區

- 民國34年(1945年)10月,以第二區的三元縣,第四區的德化縣,第六區的寧洋、大田、永安3縣,第七區的明溪、清流2縣組建「第九行政督察區」,民國35年(1946年)1月16日成立專署,駐永安縣。民國36年(1947年)改稱「第六行政督察區」,專署駐地不變,原第七區的寧化縣來隸。

- 第七行政督察區

- 民國23年(1934年)7月設立「第七行政督察區」,專署駐龍岩縣,轄龍岩、永定、上杭、武平、漳平、寧洋、華安7縣。民國24年(1935年)10月改稱「第六行政督察區」,專署駐地不變,武平縣劃入第七區,原第四區的大田縣來隸,轄縣仍為7縣。民國29年(1940年)9月,上杭縣劃入第七區,第二區永安縣來隸。民國30年(1941年)5月,第四區德化縣來隸,民國34年(1945年)7月復歸第四區。10月寧洋、大田、永安3縣劃入第九區,第五區的南靖、平和2縣來隸,轄縣減為6縣。民國36年(1947年)改稱「第七行政督察區」,南靖、平和、華安3縣劃入第五區(新),原第七區的長汀、連城、武平、上杭4縣來隸。

- 第八行政督察區(已裁撤)

- 民國23年(1934年)7月設立「第八行政督察區」,專署駐長汀縣,轄長汀、永安、連城、寧化、清流、明溪6縣。民國24年(1935年)10月改稱「第七行政督察區」,專署駐地不變,永安縣劃入第四區(新),原第七區的武平縣及原第九區的建寧、泰寧2縣來隸,轄縣增為8縣。民國29年(1940年)9月,建寧、泰寧2縣劃入第二區,第六區的上杭縣來隸,轄縣減為7縣。民國34年(1945年)10月明溪、清流2縣劃入第九區,轄縣減為5縣。民國36年(1947年)撤銷,長汀、連城、武平、上杭4縣劃入第七區,寧化縣劃入第六區。

- 第九行政督察區(已裁撤)

- 民國23年(1934年)7月設立「第九行政督察區」,專署駐邵武縣,轄邵武、將樂、順昌、建寧、泰寧5縣。民國24年(1935年)10月撤銷,分別劃入新的第二區、第三區及第七區。

國共戰爭末期,福建省的大部份區域被中共佔領,僅實際管轄福建沿海的部份島嶼。各行政督察區均因其專員公署潰散而消亡。民國38年(1949年)8月25日,福建省人民政府於福州市成立;9月,省人民政府公布福建省行政區劃通令,全省劃分為福州、廈門2地級市及8專區。次年3月,8個專區依次更名為閩侯(Mìng-âu,原福建省政府直轄區)、福安(Hó-ǎng,原第一區)、南平(Nâng-běng,原第二區)、建甌(Gṳ̿ing-é,原第三區,同年改稱建陽)、泉州(Chôan-chiu,原第四區,同年改稱晉江)、漳州(Chiang-chiu,原第五區,同年改稱龍溪)、永安(Éng-an,原第六區)、龍岩(Lêng-nâ,原第七區)。

Remove ads

縣級行政區

清代福建省在宣統三年(1911年)時,分為9府、2直隸州,下轄1廳、58縣。

民國元年(1912年),廢府、州、廳建制,一律改縣[8],計61縣。

民國22年(1933年),十九路軍在福州發動「福建事變」,成立「中華共和國人民革命政府」,定福州為首都,將福建劃為閩海、延建、興泉、龍汀4省和福州、廈門2特別市,轄64縣(參見中華共和國人民革命政府一級行政區列表)。民國23年(1934年)人民革命政府解散,又成立福建省政府,時仍轄1市64縣。民國24年(1935年)置廈門市。

民國24年起,福建省政府開始在省內設置特種區,名義上歸縣轄,但其職能與縣幾乎平級。民國27年(1938年),全省行政區劃為7行政督察區、1市、62縣、7特種區。民國30年(1941年)福州被日軍攻克,第一區專署遷往永安。民國32年(1943年)全省行政區劃為8行政督察區、2市、64縣、2特種區。

民國34年(1945年)省政府遷回福州。民國35年(1946年)福州市正式成立,全省行政區劃調整為9行政督察區、2市、66縣。民國36年(1947年),全省行政區劃為7行政督察區、67縣、2市、10市轄區、899鄉(鎮)。至民國38年(1949年)時未變。

中華民國大陸時期福建省各縣、市沿革情況如下:

Remove ads

1949年前的行政區劃年表

人口

民國前期,福建省因護法之役、國民革命軍北伐、剿共戰爭及閩變之故,全省人口逐漸減少,主要移民海外如東南亞和臺灣等地。民國元年(1912年),全省人口為1584.93萬人;到民國23年(1934年)為1084.77萬人,比起民初減少了500.16萬人。民國26年(1937年)抗戰前夕,人口為1240.79萬人。以後由於戰爭的影響,人口數量逐漸下降,民國36年(1947年)降至1105.73萬人,比抗戰前夕減少了135.06萬人[26]。

以下依據中華民國實業部《中國經濟年鑑》(1934年出版)、內政部統計司編《民國十七年各省市戶口調查統計報告》(1931年出版)、主計處統計局編《中華民國統計提要》(1940年出版)、中華民國年鑑社編《中華民國年鑑》(1952年出版,頁19-21)所提供的人口數據[27]:

政府體制

民國26年(1937年)抗日戰爭以前,省會在閩侯縣。民國27年(1938年)省會遷往永安縣,抗戰勝利後復治林森縣(舊稱閩侯縣)。民國35年(1946年)1月析林森縣城廂區置福州市,均位於今福建省福州市。民國38年(1949年)8月,福建省政府隨著中華民國國軍,從福州市遷至金門縣。

宣統三年(1911年)辛亥革命爆發後,福建新軍於九月十九日(西曆11月9日)起義,二十一日(西曆11月11日),新軍建立福建都督府,下置參議會,協調都督掌理政權[3]。二十五日(西曆11月15日),廈門軍政分府建立。民國元年(1912年)11月16日,遵照北洋政府的制度,置民政長,為全省民政長官,下設內務,財政等司。民國3年(1914年)5月23日改民政長為巡按使,下設政務、財政等廳。民國5年(1916年)7月,改巡按使為省長。

民國15年(1926年)12月24日,國民政府籌建省臨時政務委員會。次年1月2日,建立省臨時政治委員會,為全省臨時最高權力機構;25日,設省臨時政務委員會和省財務委員會,為省臨時政治委員會的下屬機構。民國16年(1927年)以蔣中正為首的南京國民政府發動清黨後,省臨時政委員屬於南京國民政府。7月3日,省臨時政治委員會改組為福建省政府[28]。民國22年(1933年)第十九路軍發動福建事變,召開人民臨時代表大會,議決建立人民革命政府,公開與南京國府對抗。為此,南京國府於民國23年(1934年)1月12日改組福建省政府,設委員9人。抗戰期間,日軍攻陷福建省會福州,福建省政府實際成為地方流亡政府。民國34年(1945年)8月,抗戰結束,福建省政府恢復其行政管轄區域。民國37年(1948年)9月15日,改組省政府[29]。民國38年(1949年),解放軍佔據福建本部,成立福建省人民政府。

辛亥革命後,福建省於11月9日獨立。中華民國建立初期,各省都督兼管轄民政等。福建省於民國元年(1912年)11月16日設立民政長,為省最高行政長官。

民國6年(1917年)12月3日,廣州軍政府任命陳炯明為援閩粵軍總司令,揮兵入福建,於漳州建立護法區,並控制著福建南部及西部。民國7年(1918年)11月30日,廣州軍政府任命林葆懌為福建省督軍,陳炯明為省長。民國9年(1920年)6月29日,陳炯明與李厚基達成協議,並於8月12日率部返回廣東。民國11年(1922年)10月2日,皖系徐樹錚攜80萬元投王永泉,並在延平通電成立「建國軍政制置府」,自任「總領建國軍政制置事宜」。10月8日任王永泉為福建總撫,兼轄民政。「制置府」受各方反對,10月31日王永泉改稱總司令,公推林森任省長。民國15年(1926年)12月2日,周蔭人北逃浙江,薩鎮冰宣布歸順國民政府,並於4日向北京政府辭職。

民國15年(1926年)11月,國民革命軍揮兵入福建,並先後設立6個政治監察署,負責各縣市的行政工作;12月3日,國民革命軍進入省會福州;12月25日,設立省政務委員會及省財政委員會,負責行政與財務工作。民國16年(1927年)1月3日設立省臨時政治會議,下轄省政務及財政兩委員會;4月27日,國民政府委任福建省政府官員,省政府於7月3日[28]由省政治委員會改設。

周邊地區

- 北洋政府時期

- 國民政府時期 (二戰前)

- 中國抗日戰爭時期

- 1949年(國府遷台前)

參見

注釋

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads