中華人民共和國外交

中国外交概述 来自维基百科,自由的百科全书

中華人民共和國外交,通稱中國外交,是關於中華人民共和國政府實施的外交政策和其歷史。中國政府表示,其奉行獨立自主的和平外交政策,反對帝國主義、殖民主義、霸權主義和強權政治,捍衛國家的獨立、主權和尊嚴;在中國總理周恩來提出的和平共處五項原則的基礎上,謀求同世界各國建立和發展友好合作關係,推動建立新的國際政治、經濟秩序[1][2][3][4][5]。中國官方目前對外交政策的說法是「必須堅持外交大權在黨中央,堅決維護以習近平同志為核心的黨中央權威和集中統一領導,確保令行禁止、步調統一」[6]。

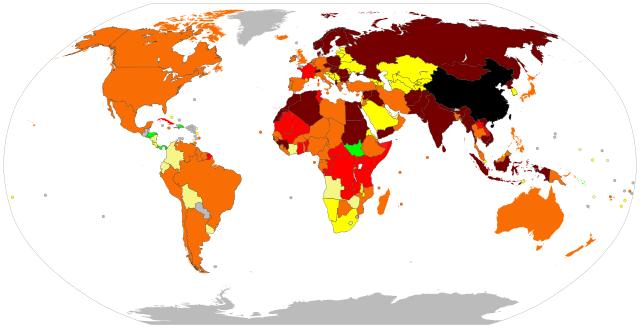

中華人民共和國

和中華人民共和國建交的國家

沒有和中華人民共和國建交的國家

爭議地區

截至2024年1月24日,中華人民共和國與183[7]個國家建立外交關係[8],總計有180個聯合國會員國以及巴勒斯坦、庫克群島、紐埃3個非聯合國會員國。基於一個中國原則,中華人民共和國不與任何承認中華民國的國家建交[註 1]。

歷史沿革

建國初期,毛澤東等人領導的中國共產黨和中華人民共和國政府作出實行「一邊倒」策略的決策,加入以蘇聯為首的社會主義國家陣營,簽署《中蘇友好同盟互助條約》,在冷戰中對抗以美國為首的資本主義國家陣營。在建國之初,中華人民共和國政府的外交政策是保持與蘇聯以及其他社會主義陣營國家的團結,「一邊倒」的傾向以蘇聯為代表的社會主義陣營,並因此從蘇聯獲得了大量資金、工程項目以及科技人員,第一個五年計劃提前超額完成任務。期間,1953年3月9日,中華人民共和國為悼念蘇聯領導人斯大林逝世,將天安門城樓上的毛澤東肖像更換為斯大林肖像,為期一天[9]。同年底,周恩來在會見印度代表團時,提出了「和平共處五項原則」[10]。

1950年,北京政府出於本土安全考慮等原因派出了中國人民志願軍到朝鮮,支援朝鮮人民軍進行朝鮮戰爭(1950-1953年)。朝鮮戰爭之後,中國試圖通過與巴基斯坦等第三世界國家建立友好關係來淡化自己與蘇聯過度親密的關係,這也造成中國與之後的東南亞與拉丁美洲國家新政權之間的關係緊張。

蘇聯共產黨總書記斯大林去世後,上台的蘇共中央第一書記赫魯曉夫於1956年發表《關於個人崇拜及其後果》批判斯大林,中蘇關係開始轉變[11][12]。1958年,蘇聯提出與中國海軍組成「聯合艦隊」,中方認為此舉將侵犯中國主權,中蘇關係從此開始惡化[13][14]。1960年,蘇聯突然撤走1390名在華專家、終止600份合同,中蘇關係開始破裂、史稱「中蘇交惡」,此後中國共產黨開始與蘇聯共產黨在世界共產主義運動中出現較大分歧[11][15][16]。

1962年在中印邊境戰爭當中,蘇聯選擇支持印度[17]。1966年中國大陸文化大革命爆發後,毛澤東號召「反蘇修」[18],蘇聯則批判文革和毛澤東[19][20]。1968年8月,以蘇聯為首的華約集團入侵捷克斯洛伐克,中共稱蘇聯為「蘇修社會帝國主義」、「蘇修叛徒集團」[21]。與此同時,中蘇邊界衝突加劇,據中國官方統計,1964年10月至1969年3月,雙方的邊界糾紛達4189起、比1960年至1964年期間增加了一倍半[22][23]。1969年3月的「珍寶島事件」中,中蘇爆發大規模軍事衝突,此後雙方處在核戰爭邊緣,蘇聯一度準備對中國大陸的北京、長春、鞍山、酒泉、西昌、羅布泊等地實行核打擊,時任美國總統尼克松進行了干預[24][25][26][27][28]。

1960年代末和1970年代,中蘇兩國已相互變成了最危險的敵人之一,蘇聯在中蘇邊界陳兵百萬[27][29][30]。在與蘇聯交惡後,毛澤東等中共領導層開始積極與美國等西方國家交往,1972年時任美國總統尼克松訪華,同年中華人民共和國同英、日、德、澳相繼建交[31][32][33]。此後,毛澤東於1973-74年提出了「一條線、一大片」的外交構想,即美國、日本、中國、巴基斯坦、伊朗、土耳其、西歐結成准聯盟,共同對付蘇聯的擴張勢頭[31][34]。

中蘇交惡後,中國共產黨及中國政府越來越注重自己的戰略地位,開始大力支援東南亞與拉丁美洲等地的共產黨或共產主義政權。1962年,毛澤東批判了王稼祥提出的對外援助要實事求是、量力而行的「三和一少」對外工作觀點[35][36]。1960年代起,中共在東南亞地區大力輸出共產主義革命,援助了包括印尼共產黨、馬來亞共產黨、北加里曼丹共產黨、越南共產黨、柬埔寨共產黨、老撾共產黨、泰國共產黨、菲律賓共產黨、緬甸共產黨在內的各國共產黨組織和游擊隊,使其在世界各國無產階級的影響力達到頂峰,但亦導致部分地區排華情緒嚴重,造成大量人員傷亡和財產損失[37][38][39][40][41][42][43]。據學者統計,中國的援助占柬共「紅色高棉」政權總外援的至少90%,僅在1975年,中方就向其提供了至少10億美元的無息經濟和軍事援助以及2000萬美元的「禮物」[44][45][46][47][48]。其中,1960年代的印尼九三〇事件、1970年代的柬埔寨紅色高棉大屠殺造成了數十萬華裔的死亡[40][49][50]。與此同時,毛澤東等人發動的文化大革命還影響了當時的阿爾巴尼亞、朝鮮、法國、埃塞俄比亞、荷蘭和智利等一些左翼勢力強大的地區[51][52][53],以及日本、新加坡等地[54][55]。

文化大革命時期的中國外交受極左思潮的影響,採取不按牌理出牌的反常外交手段,不僅對外輸出革命,亦強硬對外輸出意識形態,甚至認為「毛主席是世界領袖」,期間中國在已建交或半建交的40多個國家中,與近30個國家發生了外交糾紛、與部分國家惡化到斷交的地步,導致中方許多合作與援助暫停,同時造成形象受損[56][57][58]。其中,1967年夏,在外交部被奪權的混亂時期,發生了紅衛兵「火燒英國代辦處事件」,英國駐華外交人員亦遭到毆打,是建國以來最嚴重的涉外事件[56]。此外,還發生了焚毀蒙古駐華大使專車事件、王府井「圍攻外賓事件」等,在革命的大旗下不顧外交程序而逕自行動,甚至發生暴力衝突,導致領導階層不得不親自出面收拾善後[59]。

- 中國通過各駐外使館、領館,向當地華僑和國民強行散發毛主席著作、語錄、像章和「文革」宣傳品[56][57]。1967年6月,中國駐緬甸人員不顧緬甸政府的勸阻,強行向華僑和緬甸國民散發《毛主席語錄》和毛主席像章,引起緬方的不滿和干涉,歷史上緬甸曾制定法令不允許學生佩戴外國徽章[56]。6月27日、28日,在緬甸首都仰光,緬甸民眾包圍並衝擊中國駐緬甸大使館,部分人士沖入了大使館,導致中方一經濟專家被殺害;從6月29日起,北京幾十萬群眾連續在緬甸駐華大使館門前舉行聲勢浩大的遊行示威,7月初發生「午門抗緬大會」,雙方處於斷交邊緣[56]。

- 許多中國駐外大使、參贊幾乎全部奉調回國參加政治運動,許多人受到批鬥,駐外使館的工作不能正常進行[56][61]。中國對外政治、經濟、文化交流和合作基本中斷,與各國元首和政府首腦級的互訪急劇減少,實際退出了幾乎所有的國際組織,也不出席國際會議;外貿進出口大幅度下降;派出的留學人員全部被召回國,也停止接受外國留學生[56]。1967年,在部分留學生歸國途中,發生了莫斯科紅場事件,進一步導致中蘇關係惡化。

- 甚至有外賓也被要求要面對毛澤東像站立,右手拿《毛主席語錄》放在胸前,進行「匯報」、「請示」,喊「萬壽無疆」[58][63]。據外交部官員范承祚回憶,1968年初春,他奉命陪同阿爾巴尼亞駐華大使納塔奈利到天津參觀訪問。天津市外辦的軍代表讓大使像中國人一樣喊「萬壽無疆」、向毛主席像三鞠躬時,這位大使卻不願意鞠躬。這位軍代表便一再要范承祚「提醒」大使,但後者認為不能強外賓所難,並對軍代表說:「人家對自己的領袖霍查都不行三鞠躬禮,為什麼要對毛主席像三鞠躬呢?」軍代表回答說:「霍查是一個國家的領袖,而毛主席是世界領袖。」[58][63]

此後,毛澤東本人也意識到,情勢不是自己預期所想的,並開始逐漸採取一些做法,對部分問題進行糾正,同時指責其過於偏激[64]:

- 1968年3月7日,毛澤東在中共中央對外聯絡部外賓簡報《安齋等人認為日本不能走農村包圍城市的道路》上寫批語:「不要那樣做,做了效果不好。國家不同,做法也不能一樣。」3月12日,毛澤東在關於援外飛機噴刷毛主席語錄的請示報告上寫批語:「這些是強加於人的,不要這樣做。」17日,毛澤東在關於答覆新西蘭共產黨總書記威爾科克斯對中國對外宣傳工作的批評的請示報告上寫批語:「此事我已說了多次。對外(對內也如此)宣傳應當堅決地有步驟地予以改革。」

- 1968年4月6日,毛澤東在審閱中共中央對外聯絡部、中國人民解放軍總參謀部起草的關於幫助外國人員進行訓練的文件時,將其中「主要是宣傳全世界革命人民的偉大導師毛主席和戰無不勝的馬克思主義、列寧主義、毛澤東思想」一句中的「全世界革命人民的偉大導師毛主席和戰無不勝的」二十一字刪掉,並寫下批語:「這些空話,以後不要再用。」

- 1968年5月29日,毛澤東對外交部「關於加強宣傳毛澤東思想和支持西歐、北美革命群眾鬥爭的建議」寫批語:「第一,要注意不要強加於人;第二,不要宣傳外國的人民運動是由中國影響的,這樣的宣傳易為反動派所利用,而不利於人民運動。」

- 1970年12月6日,毛澤東在中共中央對外聯絡部《關於邀請「荷蘭共產主義統一運動(馬列)」派代表團訪華的請示》上寫批語:「對於一切外國人,不要求他們承認中國人的思想,只要求他們承認馬列主義的普遍真理與該國革命的具體實踐相結合。這是一個基本原則。我已說了多遍了。至於他們除馬列主義外,還雜有一些別的不良思想,他們自己會覺悟,我們不必當作嚴重問題和外國同志交談。只要看我們黨的歷史經過多少錯誤路線的教育才逐步走上正軌,並且至今還有問題,即對內對外都有大國沙文主義,必須加以克服,就可知道了。」

1963年8月蘇聯、美國、英國簽署了《部分禁止核試驗條約》,在此背景下1964年1月中華人民共和國隨即與西方另一個核大國法國迅速建交[65]。1970年代,因中蘇交惡,中蘇兩國已相互變成了最危險的敵人之一,中華人民共和國開始與美國、日本和其它一些西方資本主義國家發展關係[27][30]。1970年12月,毛澤東通過美國記者埃德加·斯諾向時任美國總統尼克松轉達訪問北京的邀請,並希望斯諾轉達其對尼克松的稱讚「你是好人!世界第一個好人!」[31][66][67][68]。1971年4月中美進行「乒乓外交」,1971年7月時任美國總統國家安全事務助理基辛格秘密訪華,1972年2月時任美國總統尼克松訪華,中美之間的關係逐步正常化[31][69]。

與此同時,在1970年代之前,在台北的中華民國政府一直被國際社會以及聯合國廣泛認可為代表中國的唯一合法政府,1971年10月中華人民共和國政府通過《聯合國大會2758號決議》取代中華民國政府成為中國在聯合國的代表。此後,中華人民共和國在國際上的地位變得越來越重要,大多數國家中斷了與台北的外交關係,轉而與北京政府建立聯繫。中華人民共和國同日本在1972年建立外交關係,同年還與英國、西德(1990年兩德統一後為德國)、澳大利亞建交,此前已與加拿大(1970年)、意大利(1970年)等西方大國建交[70]。

在美蘇冷戰的兩極格局背景下,1974年,毛澤東公開提出其「三個世界」的理論[71]。1974年4月,時任中國國務院副總理的鄧小平作為中國代表團團長出席聯合國大會第29屆會議,這也是自1971年中華人民共和國取得聯合國的合法席位之後,第一位中國國家領導人在聯大會議期間發言[72]。鄧小平在聯合國會議中闡述了毛澤東的三個世界理論,並提道[71][72]:

中國是一個社會主義國家,也是一個發展中的國家。中國屬於第三世界。...... 中國現在不是,將來也不做超級大國。什麼叫超級大國?超級大國就是到處對別國進行侵略、干涉、控制、顛覆和掠奪,謀求世界霸權的帝國主義國家。...... 如果中國有朝一日變了顏色,變成一個超級大國,也在世界上稱王稱霸,到處欺負人家,侵略人家,剝削人家,那麼,世界人民就應當給中國戴上一頂社會帝國主義的帽子,就應當揭露它,反對它,並且同中國人民一道,打倒它。

1978年11月,中國國務院副總理鄧小平出訪新加坡,與時任新加坡總理李光耀舉行會談[73][74]。期間,鄧小平代表中國共產黨和中國政府承認了兩個問題並承諾改善:一是主張對外開放,引進外資;二是接受李光耀的建議,不再搞革命輸出,大大改變了中國的周邊國家政府的關係[37][75][76]。

- 改革開放後,中國大陸開始大量接受發達國家的各類援助[77][78][79][80][81][82][83],香港、澳門和台灣也提供了大力支持和援助[84][85][86][87]。此外,1978年鄧小平作出擴大派遣留學生的戰略決策,自此中華人民共和國成千上萬的學生開始留學海外[88][89]。

- 中國政府於1980年停止輸出革命,並斷絕了對東南亞各國共產黨的援助[37][75]。緬甸共產黨、馬來亞共產黨、泰國共產黨等在失去了中國的援助之後,在1980年代末到1990年代初時相繼放下武器向東南亞各國政府投降[90]。全世界毛主義者普遍認為懷仁堂政變後的中國是背叛了毛澤東思想的修正主義國家。如美國革命共產黨宣稱:「1976年後中國的修正主義勢力不僅繼續標榜為共產主義者,而且還更具體的自稱為毛澤東革命路線和革命遺產的繼承者。」[91] 此後,一些國家的反政府組織仍堅持武裝鬥爭,包括印度共產黨(毛主義)、菲律賓共產黨及其軍事組織新人民軍、土耳其共產黨/馬列、秘魯共產黨 (光輝道路),而如尼泊爾共產黨(毛主義中心)等共產黨武裝曾在1990年代堅持武裝鬥爭但現在已放棄[92]。

與此同時,為解決台灣問題,1982年1月10日,鄧小平在接見來華訪問的美國華人協會主席李耀基時,正式提出「一個國家,兩種制度」的概念,即一國兩制,此後於1983年6月進一步闡述「鄧六條」[93]。改革開放以來,隨着中國經濟的快速發展、綜合國力的明顯提升和世界多極化的發展趨勢,中國外交方針也順應潮流轉變為繼承《和平共處五項原則》,「不扛旗、不打頭、不結盟」,另提出「全世界最大的發展中國家」、「不干涉別國內政」、「和平崛起」、「和諧世界」等方針。

中華人民共和國始終表態反對「霸權主義」,早期針對的主要是美國、蘇聯以及蘇聯的衛星國,如越南和古巴,但是同時北京官方也注重自己的外交政策是獨立於美國與蘇聯之間。鄧小平曾多次提出「中、美、蘇大三角」的關係。在與西方改善關係的同時,北京當局繼續推動第三世界國家中的不結盟運動。

1979年1月1日,美國與中華人民共和國建立正式建立外交關係,另外美國也通過《台灣關係法》,希望能維持台海現狀[94][95]。1月28日,中華人民共和國最高領導人、時任中國國務院副總理鄧小平正式訪問美國,同美國時任總統吉米·卡特會面[96][97]。此前1978年底至1979年1月,在蘇聯的支持下,越南入侵柬埔寨、推翻了親中的紅色高棉政權,鄧小平在訪美過程中告知美國總統吉米·卡特中方進攻越南的意圖(卡特勸阻無果)[30][98],以確保美國不會同蘇聯站在同一陣線[99]。鄧小平等人於1979年2月17日發動了為期1個月的「中越戰爭」[30]。

1984年1月,時任中國國務院總理趙紫陽對美國進行了為期一周的訪問,與時任美國總統羅納德·里根會面,是中華人民共和國政府首腦首次訪問美國[95]。1984年4月26日至5月1日,時任美國總統羅納德·里根訪華,與鄧小平、李先念等人會面,成為中美建交後首位在任期內訪華的美國總統[100]。1989年2月25日至26日,時任美國總統喬治·H·W·布什訪華,與鄧小平、趙紫陽、李鵬等人會面[100][101]。

1989年的「六四事件」曾對中美關係產生一定負面影響。與此同時,自鄧小平時代起,美國對中國大陸提供了大量援助,截止1998財年,美國對華援助達1941萬美元[82]。

1978年末,北京政府也開始關注越南試圖擴張其在東南亞的影響力。對於有蘇聯支持的越南入侵柬埔寨及越境襲擊中國,中華人民共和國在1979年2到3月發動了對越南「自衛反擊戰」,此後中國共產黨及中國政府依然對民主柬埔寨提供了長期軍事援助[30][102][103]。之後,中蘇又在蘇聯入侵阿富汗問題上發生衝突。中蘇之間關係有着三個障礙:越南對柬埔寨的侵略、蘇聯對阿富汗的侵略以及蘇聯軍隊在中蘇邊境地區的駐兵[104][105]。1980年代,中華人民共和國與西方國家的關係更加緊密,中國希望通過與西方國家的這種關係來幫助自己的經濟建設,同時遏制蘇聯的擴張主義。

1989年5月,蘇共中央總書記戈爾巴喬夫應中國國家主席楊尚昆邀請訪華,並與中共中央軍委主席鄧小平、中共中央總書記趙紫陽會面,這是1959年以來中蘇兩國最高領導人之間的第一次晤面,宣告了中蘇關係正常化的最終實現[106][107][108]。

1989年發生的「六四事件」令中華人民共和國的外交陷入困境,很多國家都減少了與北京官方的外交接觸。美國和歐盟同時對中華人民共和國採取了武器禁運政策並一直延續至今。同時北京政府也受到了除了部分社會主義國家之外的全世界諸多國家政府當局的譴責或表示「遺憾」、「擔憂」,北京官方的外交在國際上一時陷入孤立。但之後中華人民共和國繼續努力改善與其他國家的關係,到1990年代初與絕大多數國家之間的關係已經恢復正常。

1990年12月鄧小平在中共中央發表談話:

第三世界有一些國家希望中國當頭。但是我們千萬不要當頭,這是一個根本國策。這個頭我們當不起,自己力量也不夠。當了絕無好處,許多主動都失掉了。中國永遠都站在第三世界一邊,永遠不稱霸,也永遠不當頭。但在國際問題上無所作為不可能,還是要有所作為。作什麼?我看要積極推動建立國際政治經濟新秩序。我們誰也不怕,但誰也不得罪,按和平共處五項原則辦事,在原則立場上把握住。

六四事件發生後,鄧小平提出了「冷靜觀察」、「沉着應付」、「韜光養晦」、「決不當頭」、「善於守拙」、「有所作為」等中國的外交戰略,後被歸結為「韜光養晦、有所作為」的八字戰略方針[109][110][111]。

1991年11月,中國加入亞太經濟合作組織(APEC)。1991年12月,蘇聯解體、冷戰結束,中國也與原蘇聯加盟共和國之間建立了外交關係。中華人民共和國外交轉向低調務實,一直奉行鄧小平提出的「韜光養晦」政策在國際事務中「不當頭」,外交事務以經濟合作為先。

1996年的第三次台海危機、1999年美軍轟炸中國駐南斯拉夫聯盟使館事件以及2001年的中美撞機事件對中美關係造成衝擊。1999財年-2012財年,美國對華援助總額約為5.36億美元[82]。

1997年,香港交接儀式;江澤民、李鵬等領導人訪問香港,見證香港回歸。1999年,澳門交接儀式,江澤民、朱鎔基等領導人訪問澳門,見證澳門回歸。

二十世紀末至二十一世紀初,中國積極參加各類國際組織。1999年,中國成為G20的創始成員之一[112]。2001年6月,上海合作組織成立[113]。2001年12月11日,中華人民共和國正式加入世界貿易組織(WTO)[114][115]。

二十一世紀初,中共中央總書記胡錦濤提出「和平崛起」、「和平發展」的理念[116]。2004年,《鄧小平年譜》出版,中央文獻出版社之後就衍伸為著名的20字箴言「冷靜觀察、穩住陣腳、沉着應付、韜光養晦、有所作為」,成為中國長期外交姿態的大方向。

2008年,世界爆發金融海嘯,美國作為世界上唯一的超級大國,單極領導世界的情況越來越難以維持,而中國在世界經濟危機的恢復過程中則扮演了重要角色,中國外交長期奉行的「韜光養晦」政策也開始逐漸向積極參與國際事務以及發揮重要作用的方向改變。

2009年6月,金磚國家領導人在俄羅斯葉卡捷琳堡舉行首次會晤[117]。2010年,中國的國內生產總值(GDP)超越日本、成為全球第二大經濟體[118][119]。儘管如此,作為發展中國家,中國依然接受部分發達國家的援助;截止2012年,美國對華援助總額約為5.56億美元,涵蓋藏人社區文化保存、艾滋病預防與治療等30餘種援助項目[82]。

21世紀進入第二個十年後,中國領導人頻頻出訪,中國也開始在聯合國以及其他多邊組織發揮更大更積極的作用。中國也力圖減緩亞洲區域內的緊張,其為朝鮮半島的穩定作出貢獻,也加強了與東盟國家之間的關係,積極參加博鰲亞洲論壇等活動。

2012年底,習近平出任中國共產黨中央委員會總書記後,有媒體分析中國外交逐漸放棄了「韜光養晦」的政策,轉而提倡「大國外交」、「大有作為」,引發一定國際爭議[120][121][122][123][124]。2013年底,中國政府提出「一帶一路」,使參與該倡議的發展中國家及不發達國家經濟獲得長足進步[125][126],但也引發了一定的國際爭議[127][128][129]。而歐盟、美國為了消除中國影響,對抗中國「一帶一路」,開始推出美歐版「重建更好世界」(Build Back Better World,B3W)」[130]、「全球聯通歐洲」( A Globally Connected Europe)」[131]。

2016年,G20峰會在中國杭州舉行[132];2017年,金磚國家峰會在中國廈門舉行[133]。

在習近平任期內,中國與梵蒂岡的關係有一定改善,2018年9月22日,教廷與中國針對主教任命問題簽署了一項有關主教任命的臨時性協議。[134]2020年,經兩國協商,該協議延長兩年。[135]2022年10月雙方決定將臨時性協議再度延期2年。[136]

2018年開始的中美貿易戰引起了國際廣泛關注和爭議,中美關係開始惡化[137][138]。截止2019年6月,依據美國政府數據,2018年美中貿易逆差達4100多億美元,而中國政府數據顯示為1500多億美元[139]。

- 2020年3月30日,路透社報道,稱有兩名中國外交官證實,時任中共中央總書記習近平去年曾親筆下條子,要求外交官面對中美關係惡化等國際挑戰,必須立場強硬展現「鬥爭精神」(英語:fighting spirit)[140]。

- 2021年3月18日至19日,中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外長王毅與美國國務卿布林肯、美國國家安全事務助理沙利文在阿拉斯加舉行中美高層戰略對話。這是拜登政府時期兩國之間首次高層面對面接觸[141]。而此次對話火藥味十足,被華盛頓郵報評論為「拜登政府首次領教到中國戰狼外交作風」[142]。有分析認為,習近平將美國視作頭號敵人[143],中美交惡背景下,有分析指出目前中國與美國已經爆發第二次冷戰[144]。

2019年6月,香港因逃犯條例而引發的反修例運動期間,中國中央電視台聲稱1984年簽署的《中英聯合聲明》屬「過時無效」,而隨後中華人民共和國外交部以「香港事務純屬中國內政」面對外界質疑,引發西方爭議。[145][146][147][148][149][150] 2019年起,中國與西方國家在新疆問題、香港問題上出現對立,相互制裁[151][152];中國與東南亞國家在南海問題上爭端加劇,與印度在邊界問題上出現流血衝突,而台海局勢亦日趨緊張。

2020年5月20日,中國駐意大利大使李軍華就意大利新冠肺炎疫情等問題接受意大利《晚郵報》採訪。針對有人用「戰狼」來形容中國外交的輿論戰,李軍華大使表示,我個人不認為「戰狼」是合適的標籤,「功夫熊貓」的比喻或許更貼切。他指出,一些國家少數政客、團體對中國抱有偏見和敵意,近來更是藉助疫情反覆對華造謠抹黑,極盡污名化之能事。中國外交官當然要把真相介紹給駐在國民眾和媒體,還原事實、講明道理。這既是為中國捍衛公平正義,也是為各方維護國際道義。相信任何國家的外交官面臨同樣的情況都會做出同樣的反應。[153] 亦有分析認為,戰狼外交類似毛澤東時期的文革式外交,有學者認為這對中國自身並不具建設性[154][155][156][157]。

自2012年,習近平出任中國共產黨中央委員會總書記以來中國在全球開展外交行動,包括構建人類命運共同體價值觀[158]、推行一帶一路戰略,在吉布提建設軍港[159],推動亞洲基礎設施投資銀行的成立,加入區域全面經濟夥伴關係協定,上海合作組織的擴員[160][161],舉辦阿富汗鄰國外長會議[162],加深與中亞國家的合作[163][164][165],與所羅門群島簽署安全協議[166],建設中巴經濟走廊,與伊朗進行全面合作計劃,大力投資非洲[167],加深與海灣國家合作[168]等,中國日益擴大在全球的影響力[169],有分析認為中國意圖建立由中國領導的新國際秩序[170][171][172]。

特別是習近平開啟第三任期後,在外交上更加活躍,接連透過國際外交場合與美國、歐洲與亞洲等地十多個國家的領袖進行雙邊會晤[173]。各國政要密集訪華[174]。促成沙特與伊朗重新建交,且似乎有意促成俄烏停火[175][176],擴大中國在中亞的影響力[177][178][179]。深化和沙特阿拉伯、巴勒斯坦等中東國家的雙邊關係,擴大中國在中東的影響力[180][181]。

在2023年6月14日德國出台的首份《國家戰略安全》中提到,「中國正在以各種方式試圖重塑現有的基於規則的國際秩序,越來越積極地要求獲得區域優勢「[182]。而中國外交部美大司司長楊濤則稱:「中國是第一個在《聯合國憲章》上簽字的國家,是當前國際秩序的創立者和維護者,也是受益者,我們為什麼要改變現有國際秩序?有些人總是在說「基於規則的國際秩序」,那是基於什麼規則?如果是《聯合國憲章》,中方沒有問題,如果只是少數國家制定的規則,和許多國家一樣,中方難以苟同。[183]」

從2023年開始中華人民共和國實行被稱為「單邊開放」的外交策略[184][185][186]。包括放開入境簽證對部分歐亞國家實行15天入境免簽政策[187],對湄公河沿岸國家實行「瀾湄簽證」,即5年內可多次來往中華人民共和國的商務簽證[188]。對最不發達國家實行零關稅待遇[189],加大中國對外投資同時放開外國資本對中國大陸的投資限制等政策。部分媒體認為中國實行「單邊開放」是為了拉攏美國盟友,對抗美國的貿易保護主義[190]。中國經濟學家鄭永年認為,中國基於多邊主義之上的單邊開放政策不僅可能促使美國的「兩極化」演變成「自我孤立主義」,也能加速推動國際秩序重塑[186][185]。

外交綱領

和平共處五項原則是中華人民共和國提出的國家外交綱領性政策,由時任中華人民共和國政務院總理周恩來於1953年底在會見印度代表團時提出,並於1954年成為指導中印關係,以及中緬關係的基本原則。該原則後來在措詞上有過修改,與最初版本略有不同。

具體內容為:

- 互相尊重主權和領土完整

- 互不侵犯

- 互不干涉內政

- 平等互利

- 和平共處

1954年6月,中國總理周恩來率領中國代表團訪問印度,時任印度總理尼赫魯因看到中國在「抗美援朝戰爭」中贏得很高的國際威望而對中國感到「擔心」。據官方說法,對此,周恩來「有針對性地闡明和平共處五項原則的基本思想」:

| “ | 各國不分大小強弱,不論其社會制度如何,是可以和平共處的。各國人民的民族獨立和自主權利是必須得到尊重的。各國人民都應該有選擇其國家制度和生活方式的權利,不應受到其它國家的干涉。 | ” |

五項原則後來在措詞上作了修改,「平等互惠」改為「平等互利」,「互相尊重領土主權」改為「互相尊重主權和領土完整」,即為「互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處」。

國際關係

| 國別 | 正面 | 負面 | 正負面差 |

|---|---|---|---|

15% |

68% |

–53 | |

22% |

70% |

–48 | |

19% |

60% |

–41 | |

29% |

54% |

–25 | |

35% |

60% |

–25 | |

28% |

50% |

–22 | |

37% |

58% |

–21 | |

20% |

35% |

–15 | |

37% |

51% |

–14 | |

46% |

47% |

–1 | |

45% |

38% |

7 | |

37% |

25% |

12 | |

49% |

34% |

15 | |

44% |

23% |

21 | |

55% |

26% |

29 | |

63% |

27% |

36 | |

63% |

12% |

51 | |

83% |

9% |

74 | |

88% |

10% |

78 |

| 國別 | 正面 | 負面 | 正負面差 |

|---|---|---|---|

25% |

69% |

–44 | |

21% |

63% |

–42 | |

24% |

61% |

–37 | |

26% |

61% |

–35 | |

31% |

64% |

–33 | |

29% |

60% |

–31 | |

29% |

59% |

–30 | |

32% |

60% |

–28 | |

32% |

59% |

–27 | |

34% |

61% |

–27 | |

34% |

57% |

–23 | |

36% |

55% |

–19 | |

30% |

47% |

–17 | |

41% |

53% |

–12 | |

37% |

48% |

–11 | |

40% |

50% |

–10 | |

36% |

45% |

–9 | |

36% |

44% |

–8 | |

39% |

47% |

–8 | |

45% |

49% |

–4 | |

39% |

41% |

–2 | |

43% |

35% |

8 | |

49% |

36% |

13 | |

54% |

39% |

15 | |

47% |

31% |

16 | |

56% |

34% |

22 | |

51% |

29% |

22 | |

58% |

27% |

31 |

截至2024年1月24日,中華人民共和國與183個國家建立外交關係[7],而與中華民國建交的有12個[194](參見台灣問題)。中華人民共和國政府與中華民國政府都以建交國不得承認對方政府為建交的前提條件,近年來,中華民國不再以此為其必要的建交條件,在一個國家在與中華民國建交後,中華人民共和國政府會與其斷絕正式的外交關係。中華人民共和國對除海地之外其餘未建立外交關係的國家的事務由駐其相鄰的已建交國家的大使館或領事館兼轄。[195](例:中華人民共和國對不丹事務由駐印度大使館代管),與中華民國建交的12個國家與中國大陸仍保持經貿關係。

隨着1989年中蘇關係正常化及六四事件後西方國家實施制裁,中華人民共和國開始逐步恢復中蘇交惡前親近蘇聯的立場,在1991年蘇聯解體後仍與前蘇聯國家、尤其是蘇聯的主要繼承國俄羅斯保持緊密友好的關係。從此在政治、軍事上親俄疏美即成為中華人民共和國外交的基本既定政策。中俄兩國於1996年簽署《全面戰略協作夥伴關係條約》,確立兩國間的特殊關係。進入21世紀後,2001年6月,在中華人民共和國的倡導下,中華人民共和國、俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦與烏茲別克斯坦成立了上海合作組織。俄羅斯總統普京與中華人民共和國領導人江澤民亦在2001年7月簽署《睦鄰友好合作條約》。由於與俄羅斯等前蘇聯國家的關係在中國外交中占據頭等優先地位,民間將其歸納為「國家安全靠俄國,經濟發展靠西方」。

2008年世界爆發金融海嘯,美國小布什總統的單邊主義路線以失敗告終,繼任總統奧巴馬開始更加注意與世界其他各國合作領導世界,美國單極領導世界的情況越來越難以維持,而中華人民共和國憑藉其改革開放以後所獲得的豐碩經濟成果,在拯救世界經濟危機當中則扮演着不可缺少的重要角色,在國際經濟秩序中,有中華人民共和國參與的G20具有一定國際地位。日本在安倍晉三上台以美國為盟主、日美軍事同盟關係為機軸的前提下和中國周旋[196],2012年,中日經歷了一段艱難的雙邊關係時期,不時出現爭議和緊張局勢,但在2014年後逐漸改善[197]。

與此同時韓國朴槿惠政府達成與習近平的層峰領導人互訪,中韓關係發展一度熱絡,直到薩德系統事件後中韓關係急速惡化,不久後朴槿惠敗選下台民族派的文在寅上台決定控管紛爭,關係稍微平穩。[198]同時朝鮮核武研發成功後帶來廣泛事件影響,一方面是核武威攝力達成一種威攝和平狀態美國對半島軍事動作逐漸下降,另一方面美國警惕中華人民共和國崛起帶來的全面挑戰自身地位,於是展開對中方的複合外交打擊,包含貿易、媒體、科技等中美關係往長線惡化發展。與此同時川普總統領導下美國與多方的貿易摩擦發生扮演國際動盪者角色,受此影響,中日關係和與歐洲、中東、俄羅斯的關係開始升溫。

中國與多個國家有領土以及領海爭端,包括了與越南在北部灣的爭端,與多個國家在南海的領海與領土爭端,以及多片土地與印度以及日本有領土爭端。北京當局已經解決了多個領土爭端議題,其中包括1997年11月與俄羅斯簽訂的領土爭端一攬子解決方案,於2004年10月14日簽訂《中俄國界東段的補充協定》,據官方說法,該協議徹底解決了中俄4300公裡邊界問題。在2000年與越南簽訂的解決部分領土爭端的條約。但是對於南中國海部分島嶼的國際爭端依然有待解決。

1990年代末與21世紀初,中華人民共和國的外交政策主軸似乎是加強與俄羅斯以及歐洲的外交關係,以制約美國在全球的影響力。但是在911事件與伊拉克戰爭後中華人民共和國的外交政策有所改變。雖然美國對阿富汗以及伊拉克的攻擊可能造成美國勢力在全球範圍內的繼續增長以及對中華人民共和國進行更緊密的包圍,但是隨着美國的外交重心移到中東,美國希望藉助中華人民共和國維持東亞地區的穩定。中華人民共和國在朝鮮問題上做出巨大的外交努力。2003年,中華人民共和國繼續加強與東盟之間的政治、經濟合作,後又敦促蘇丹政府接受聯合國維和部隊進駐解決達爾富爾問題並取得成效。

現階段中華人民共和國外交長期奉行的「韜光養晦」政策也開始逐漸向積極參與國際事務以及發揮重要作用的方向改變。RCEP和亞信峰會、上合組織、新開發銀行、亞洲基礎設施投資銀行等組織中,中華人民共和國具有實際主導力,潛在的世界性影響力已經不容忽視,而且不論主動或被動,由於中國經濟規模龐大,全球性經濟政策已經不能缺少中華人民共和國的參與和配合,一帶一路計畫的開始啟動帶來深一波的多邊經濟外交場域。

- 中華人民共和國一貫反對與其有外交關係的國家與中華民國政府(台灣問題)、西藏流亡政府和東突組織建立任何關係或與其代表會面,視之為干涉內政。

- 與印度的邊界爭端(參見阿克賽欽與藏南/阿魯納恰爾邦)。

- 南沙群島主權爭議:1935年中華民國出版了《中國南海島嶼圖》,表明了其對南沙群島主權的主張,馬來西亞、文萊、菲律賓、越南以及印尼在各自獨立後都宣稱對南沙群島部分或全部區域享有主權。

- 西沙群島為中華人民共和國實際控制和管轄,越南宣稱對其享有主權。

- 中沙群島的黃岩島為中華人民共和國實際控制和管轄,菲律賓宣稱對其享有主權。

- 宣稱對釣魚島及其附屬島嶼享有主權,日本宣稱對上述島嶼擁有主權。

夥伴外交分級

此段落可能包含原創研究。 (2015年2月25日) |

從20世紀90年代開始,中華人民共和國按照外交關係親疏將與其建交的國家劃分不同的外交關係。雖然外交關係的等級可以作為中國與其他國家外交關係親疏的一個標準,但它也並不能完全準確地顯示兩個國家的真實關係。

- 「夥伴關係」:指互不對立,並遵守「求同存異」原則,不攻擊某個特定的第三國。與中國建有夥伴關係的國家或組織,通常屬於中國的鄰國或者在國際有一定影響力。夥伴關係,意味着中國與某國雙方已經達到一定的信任度,並且在重大問題上(如在西藏、新疆、台灣等問題上)沒有根本分歧。目前中華人民共和國有54個夥伴[199][200]。

- 「建設性」或「創造性」夥伴關係:雙方本為敵對陣營,但希望通過合作與溝通建設真正的夥伴關係。

- 「戰略夥伴」:共同討論世界經濟問題並在軍事、戰略方面合作以及國際舞台上展開合作。

- 「戰略協作夥伴」:除戰略合作的內容外,雙方還將在軍事、戰略的技術方面協作互助。

- 「全方位夥伴關係」:指更緊密、更全面、更牢固的夥伴關係。[201]

- 「全面戰略夥伴」:在戰略的各個方面展開合作。

- 「合作」主要指經濟某些方面的合作;「全面合作」指經濟各個領域的全面合作;

- 「命運共同體」:主要指在中國的「構建人類命運共同體」行動和全球治理景願方面達成政治共識的國家或者國際組織。

2015年3月23日,中華人民共和國外交部部長王毅在中國發展高層論壇午餐會上發表演講,指出「近年來,中國高舉和平、發展、合作旗幟,秉持平等、包容和共贏的理念,努力構建全球夥伴關係網絡,迄今已同75個國家、5個地區或區域組織建立了不同形式的夥伴關係。」[202]

以下僅列出部分國家和地區或區域組織,標有「?」符號表示不確定。以下大致由高至低排列:

- 戰略協作夥伴關係

- 「戰略協作」指除「戰略合作」的內容外,雙方還在軍事技術等方面協作互助,為重視層次最高的特殊夥伴關係,即中國外交政策的唯一頭等優先方向。據中國外交部的定義,與「合作」意義有所不同,基礎首先得先建立在和平共處五項原則之上,強調不結盟、不對抗、不針對任何第三國的新型國家關係,並為雙方在各個領域進行最廣泛的平等互利合作創造了條件,雙方在政治上完全平等,經濟上互利合作,安全上相互信任,國際事務中加強協作。[203]僅中俄關係被這樣定位。

- 命運共同體

- 戰略意義的「命運共同體」意味着在全面戰略合作夥伴的基礎上,政治上把准方向、安全上深化互信、務實合作提質升級、民意基礎加大投入、國際地區問題密切協作。政治互信是前提,要堅持高層戰略引領,加強治黨治國經驗交流互鑒,在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持,共同維護國際公平正義;安全合作是保障,要把維護國家政治安全放在首位,確保社會主義制度不變,全力防範、化解、遏制各類政治安全風險;務實合作是動力,要分享機遇、共謀發展,維護全球自由貿易體系;民心相通是基礎,要加強青年、旅遊、地方等領域合作,增加兩國民眾對兩黨兩國傳統友誼的了解,夯實友好的民意基礎;多邊協調配合是關鍵,要維護真正的多邊主義,提高發展中國家在國際事務中的發言權和影響力。僅限同為共產黨執政的社會主義國家(目前只有三國)[來源請求]。

- 構建命運共同體:巴基斯坦、柬埔寨、緬甸、印度尼西亞、泰國、土庫曼斯坦、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、塞爾維亞、埃及、馬來西亞[207]、津巴布韋、剛果、巴西[208]、阿拉伯國家聯盟[209]、非洲聯盟[210]

- 「命運共同體」:在建立高水平戰略夥伴關係的基礎之上,「進一步深化」的「全面戰略合作夥伴關係」,是願意參與和支持中國全球治理景願的國家[211]。

- 戰略合作夥伴關係

「戰略合作」則意味着重視層次較高,一般是利益相關的國家甚至盟友,「戰略」從整體上、全局上、核心利益上對於中華人民共和國是政治、國家安全或特殊戰略資源的最關鍵國家[212]。

- 全天候戰略合作夥伴關係:巴基斯坦

- 「全方位」意味着比「全面」有更深層次的合作,更強的政治互信。

- 全面戰略合作夥伴關係:柬埔寨、緬甸[215]、泰國、塞內加爾[216]、納米比亞[217]、莫桑比克、塞拉利昂、津巴布韋、肯尼亞、坦桑尼亞、加蓬[218]、剛果民主共和國[219]、贊比亞[220]、馬爾代夫[221]

- 「戰略合作」指的是所有合作選項,但相對的立場不一定相同,而如果單只有合作一般只有經濟(見下方定義)。

- 戰略夥伴關係

「戰略」則意味着政治層次較高。對中華人民共和國來說是國際政治、全球安全或戰略資源的關鍵國家。

- 新時代全天候全面戰略夥伴關係:匈牙利[225]

- 全天候全面戰略夥伴關係:白俄羅斯[226]

- 全天候戰略夥伴關係:委內瑞拉[227]、埃塞俄比亞[228]

- 全方位戰略夥伴關係:德國[229]

- 永久全面戰略夥伴關係:哈薩克斯坦[230]

- 全面戰略夥伴關係:馬來西亞、蒙古[231]、印尼[232]、阿爾及利亞、埃及[233]、丹麥、法國[234]、葡萄牙、西班牙、希臘、意大利、英國[235]、墨西哥、阿根廷[236]、巴西[237]、秘魯、委內瑞拉[238]、澳大利亞[239]、新西蘭[240]、 沙特阿拉伯[241]、伊朗[242]、塞爾維亞[243]、波蘭[244]、烏茲別克斯坦[245]、塔吉克斯坦[246]、厄瓜多爾[247]、阿聯酋、吉爾吉斯斯坦、智利、巴布亞新幾內亞、斐濟、庫克群島、密克羅尼西亞、紐埃、薩摩亞、湯加、瓦努阿圖、剛果共和國、土庫曼斯坦、所羅門群島[248]、巴林[249]、吉布提[250]、尼日利亞[251]。

- 戰略夥伴關係:阿聯酋、吉爾吉斯、卡塔爾、土庫曼、安哥拉、烏克蘭、哥斯達黎加、加拿大、智利、斐濟[253]、保加利亞[254]、塞浦路斯[255]、烏拉圭、玻利維亞、阿曼、科威特、約旦、伊拉克、蘇丹、摩洛哥、厄立特里亞、牙買加、瑞士、捷克、巴勒斯坦[256]、格魯吉亞[257]、敘利亞[258]、哥倫比亞、尼加拉瓜[259]、突尼斯、阿塞拜疆、幾內亞比紹、塞舌爾、科摩羅、馬里、毛里塔尼亞、馬拉維、乍得

- 合作夥伴關係

「合作」指的是政策相互協調、相互配合、相互支持,中國與之共事較為順利,只是其中不加戰略修飾語的話,該合作多特指普通經濟合作方面有密切交往[260]。

- 「全方位」指的是合作領域很多、範圍廣大,是比「全面」還要全面的關係與合作領域。

- 「全面」指的是合作領域不少、範圍大。

- 其他關係

- 有爭議:美國(中方稱為「新型大國關係」[268],美方稱為「戰略競爭關係」[269])

- 有爭議的軍事同盟關係:中朝友好合作互助條約:1961年簽訂,集體防衛性質

- 全面戰略合作關係:菲律賓

- 戰略互惠關係:日本(見中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明)

- 共同發展的友好夥伴關係:牙買加[270]

- 多邊夥伴關係(指多國組織)

旅行與簽證

截止2024年3月6日,Henley & Partners公司所作的研究表明,中華人民共和國普通護照持有者在亨利護照指數2024年3月全球排名得分為88分,在109個檔次(共199種護照部分同名次)中位列第62名[275]。中華人民共和國護照在共產主義國家中排名最高。

如果中華人民共和國普通護照持有者同時擁有第三國簽證或者居留證件(如申根簽證或美國永久居民卡),則可以免簽證前往更多國家。同時在與中華民國建交而未與中華人民共和國建交的國家中,海地、聖基茨和尼維斯和聖盧西亞對中華人民共和國普通護照單方面免簽證,帕勞和圖瓦盧則實行單方面落地簽證。世界上大部分國家的公民持普通護照進入中國大陸均需申請簽證,中華人民共和國簽證分為普通簽證、外交簽證、禮遇簽證和公務簽證。持有中華人民共和國外交簽證或者持有外交護照(僅限互免簽證的國家)的外國官員在中國大陸過境時或者逗留期間在中國大陸境內期間享有外交豁免權[276]。

截至2021年,阿森松島是目前唯一公開表明拒絕中華人民共和國護照持有者入境的地區。因為該島常駐人員主要為衛星、海底光纜、美英空軍基地(阿森松島皇家空軍基地)等工作人員約1,000人,尚無旅遊業。[277][278]

參見

注釋

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.