Loading AI tools

国外に移住者が移り住み、当事国政府の支配下にある領土 ウィキペディアから

植民地(しょくみんち、殖民地、英: colony)とは、本国からの移住者によって経済的に開発され(植民・移民)、本国に従属する地域[1][注 1]。統治領(とうちりょう)とも呼ばれる。古代ギリシアやローマ時代には、新しい地域に移住して形成する社会を意味した[1]。

半植民地(はんしょくみんち)とは、名目上は独立国ではあるが、実質的に植民地と同様の状態にある地域を指す。衛星国とも言われる[2]。宗主国とは、植民地を従属させ所有している本国を指す。本項では16世紀に始まるいわゆる「大航海時代」以降ヨーロッパ各国が侵略によって獲得した国外領土、戦後に本土と同等となった「海外領土(Overseas Territories、海外県)」[3]、戦後も本土と差のある「自治領(dominion)[4]」も扱う[5]。

英語の「colony」の語幹「col-」はラテン語「colere」に由来し「耕す」意。cult-も同意でculturで「耕作」「教養」。

古代にも植民地はある[注 2]が、一般に帝国主義的先進国が植民地を原料工場・市場として経営するとともに、住民を政治・文化・言語的に抑圧支配する。植民地を獲得する過程では、ほとんどのケースで在来住民との軍事的な衝突が起こり、その全殺戮にいたることもある。スペインによるアメリカ大陸の植民地化やイギリスによるアメリカ大陸の植民地化の過程ではしばしば現地住民が激減し、フランスもカリブ海西インド諸島のマルティニーク島の原住民を1658年に殲滅し、純粋な島民は絶滅した[7]。南太平洋の島嶼部では労働者として現地住民を雇用しても失敗するのが定説であった。白人と接触以降に現地人人口が激減することも多く(ハワイやフィジー、サモアなど)、他の領土から労働者を移住させざるをえない状況が頻発した[8]。

植民地を獲得したあとは、その植民地を統治・経営(植民地経営)することになる。その過程を植民地化という。1804年、フランス革命に触発されたハイチが非白人国家としては近代史上はじめて独立して以来、旧植民地諸国は現在にいたるまで数多く独立していった。ただし先進国が独立を認めた背景には、世界経済システムの変容があるといわれる[注 3]。こうした一連の過程を脱植民地化という。

日本での植民・移民の研究は明治中後期の頃であり1898年(明治31年)には木村亮吉により『於東洋英国植民政策』(ヂヨゼフ・ジヱレイベール Joseph Chailley-Bert著)が翻訳出版されている。但し「西欧列強による有色人種の奴隷化」については近代以前から認知されており、豊臣秀吉の時代にすでにポルトガル人による奴隷売買が知られており、バテレン追放令の原因のひとつに挙げられることがある。幕末においてもアヘン戦争敗北による中国人の奴隷化が知られていた。明治政府は開国以来、外国人の関係する「人権問題」に否応なく巻き込まれるようになった[注 4]。

植民地の統治形態には、以下のものがある。

一般的に植民地統治が継続する中で1.あるいは2.から4.までの変遷をたどるケースが多いが、植民地が本国に隣接している場合、最終的に本国領土の一部として編入され、その過程で先住民も同化が進み、固有の言語や文化、民族意識を喪失していく傾向にある。

植民地における主権は領有国が有するが、領有国の主権がより限定された租借地や租界のまま統治が継続されるケースもある。また、特殊な形態として保護国、複数国による共同統治領、国連の委任統治領や信託統治領などがある。

主権のある未文明国に関しては共有、行政占領、租借、割譲という概念で領土獲得を行い、そうでない場合はもっとも露骨な領土獲得の根拠として「無主物先占」の法理が利用された[10]。

帝国主義の時代、植民地では本国とは異なった法律が施行、あるいは便宜の規定のみが施行され、住民には国籍や市民権が与えられなかったり、国籍を与えても「属領籍」「外地籍」「海外籍」のように本国人とは異なる法的身分に編入され、権利義務について不平等な取扱がなされた(イギリス国民や本項の日本の植民地を参照)。

ただし、植民地人が本国人と同様の公職に就くことが必ずしも不可能であったわけではなく、官公庁や軍隊において高官に登用され、あるいは本国議会に選出される例もあった。このような傾向は、同化主義を建前とする日本やフランスの植民地に特に強かった。 イギリスの海外領土とアメリカ合衆国の海外領土の住民には現在も本国の公職(大統領、国会議員)選挙への投票が認められていない。海外領土出身であっても本国に移住すれば可能である。これに対しフランスの海外県の住民はフランス内地の県の住民と同様に公職選挙への参加が可能である。これは、自治主義、分離主義と同化主義、内地延長主義という植民地統治思想の違いのなごりと見ることができる。

立法権は本国政府が任命した総督等の行政長官が掌握することが多かった。多くの場合、植民地の議会は設置されても諮問機関にとどまり、立法権が与えられたとしても、総督等の拒否権が伴うのが通例であった。また、本国の法令の効果は原則的には植民地には及ばないこととされていることが多く、植民地に本国法を適用するためには、植民地政府が別途その旨の法令を制定する必要があった。

行政職員にどの程度現地人を採用するかは植民地によって異なるが、官庁窓口の係員、下級警察官、教員など現地人と直に接する業務従事者には現地人が配置されることが多かった。これは現地語の理解や人員の確保などさまざまな要因があったと考えられるが、結果として現地人の敵意が直接宗主国に向かれるのを回避する効果が期待された。また、植民地人同士の対立を煽ることによって統治を円滑にすすめるため、宗主国に融和的な民族や部族の出身者を優先的に公務員に採用することも行われた。

現代においても事実上の植民地を保有する国は多いが、第二次世界大戦以降は各地の植民地で独立運動が盛んになったり、1960年の国際連合総会における植民地独立付与宣言の決議で、植民地という存在そのものが国際的に否定されたことから、客観的に見て植民地と言いうる実態を有している地域であっても、先住民に本国民と対等の権利を与えて海外領土や自治領などという言い換えをすることが多い。

逆に、客観的に見て植民地と言い難い地域であっても、住民が領有国の統治に不満を持っている場合、領有国を攻撃するための政治的スローガンとして使われることもある。例えばコルシカ民族解放戦線などに代表されるフランス領コルシカ島の分離主義者は同島がフランスの植民地であると主張している。旧東ドイツ住民の中には、「西ドイツの植民地支配を受けている」と主張する人もいる[要出典]。

少数民族の居住地域で、独立運動や市民的自由の抑圧、資源の収奪等の過酷な統治が行われているが、従来の植民地の定義は満たさない地域を、過去の歴史上の植民地との類推から「植民地」と呼ぶこともある。

旧ソ連・ロシアのアジア地域や衛星国、中華人民共和国のチベット自治区・新疆ウイグル自治区などはこのような文脈で植民地と言われることがある。このような地域を講学上内国植民地と呼ぶことがある。

形式的には独立国として取り扱われていても、内政・軍事両面で外国の圧倒的な影響下に置かれている国家は植民地あるいは植民地同然と形容されることが多い。日本にとっての旧満洲国(現在の中国東北部)や旧ソ連の衛星国(現在のモンゴル国、東欧諸国)などがこの典型である。

かつては法的にも道義的にも問題ないとするのが常識であった。1960年に国際連合総会で決議された植民地独立付与宣言以降は、宣言などに見られるように、植民地支配は被害、搾取の時代として否定されるのが世界的傾向である。

旧宗主国側では、近代化という恩恵を後進地域にもたらした善行であるという評価がなされる場合もある。一方で、「部外者による発展」より「民族の独立」そのものに重きを置く価値観から、こうした「恩恵説」に対する反発も存在する。また、植民地支配の便宜を図るための共同体の解体や文化の破壊、言語の空白化を重視する思潮もある(ポストコロニアリズム参照)。

マルコ・ポーロの『東方見聞録』、羅針盤の伝播、香辛料への渇望によりヨーロッパ諸国の東洋に対する関心が高まった。1477年には、クリストファー・コロンブスが大西洋の先の知識を求め、アイスランドへ赴いた。

ポルトガルとスペインはイベリア半島におけるイスラーム勢力に対する国土回復運動であるレコンキスタを達成した後、大航海時代の先頭を切って海外に進出した。スペインはコロンブスの新大陸発見後、中米のメキシコ、南米のペルーを中心とする大領土を獲得し、さらに太平洋を横断してフィリピン諸島の領有にも成功した。

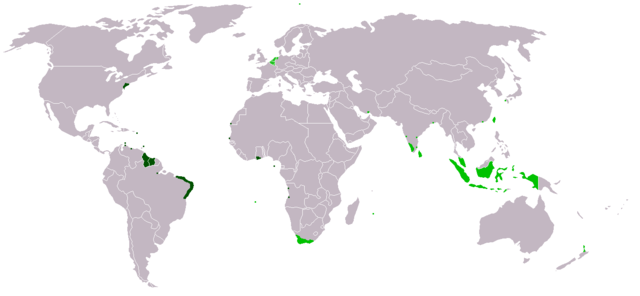

ポルトガル海上帝国とスペイン帝国の領域を分別したのは、1494年にローマ教皇アレクサンドル6世が定めたトルデシリャス条約である。大西洋上に西経46度の子午線を引き、東をポルトガル、西をスペインの領土とした。このため南米大陸では、ブラジルのみがポルトガル領となった。1529年のサラゴサ条約では現在のインドネシアにあたるモルッカ諸島の東297.5リーグ(ニューギニア島中央部に相当する東経144度30分)を境に、東がスペイン、西がポルトガルの領土とされた。この2つの条約の結果、世界はポルトガルとスペインによって分割された。

ポルトガルは1418年からエンリケ航海王子の下でアフリカ西海岸の探検を続けていたが、1488年に喜望峰を発見すると、東洋における香料貿易の独占をめざしてインド洋に進出した。1500年にはカブラルがブラジルを発見。1511年のマラッカの領有後はマカオ、長崎にまで貿易圏を広げ、一時は日本のキリスト教布教にも成功した。しかしながら、1580年にアヴィス家が断絶するとスペイン王フェリペ2世がポルトガル王となり、事実上スペインの支配下に置かれた。17世紀に入り、1640年には独立を回復するも(ポルトガル王政復古戦争)、アジアで新しく参入したオランダやイギリスとの競合に破れると、南米ブラジルの植民に注力する。その後、ナポレオン戦争に際してブラジル植民地はブラジル帝国として植民地から離脱、さらに、第二次世界大戦後、ポルトガルはインドのゴアにあった植民地からインドの独立後に撤退し、アフリカのアンゴラやモザンビークなどの植民地も1970年代に独立した。1999年にはマカオを中華人民共和国に返還している。

スペインは1521年のコルテスによるアステカ帝国征服、1533年のピサロによるインカ帝国征服により、16世紀から19世紀初頭に至るまで北米南西部からブラジルを除く南米全体に及ぶ大植民地を維持したが(上記のとおり、1580年から1640年にかけては、ポルトガル及びその植民地すらスペイン王の支配下にあった)、イギリス帝国の勃興や王朝交代によりその支配力は弱体化した。1810年に至り現地生まれのクリオーリョは、ナポレオンのスペイン侵攻に乗じて、植民地当局に対して独立を試み、その後15年にわたる攻防により独立を勝ち取る。この結果、スペインが南北アメリカ大陸に維持できた植民地はカリブ海のキューバとプエルトリコだけとなった。さらに、スペインは1898年の米西戦争でキューバとフィリピンを失う。1975年にはアフリカに残っていた西サハラからも撤退した。現在、アフリカ大陸にセウタ及びメリリャを有しているが、自治権や国政参加権は本土と対等であり、スペイン政府は、植民地ではなく飛地領と位置づけている。

イギリスの最初の植民地は、イングランドが中世以来入植を繰り返してきたアイルランドといえるだろう。その後は大航海時代の波に乗って北アメリカ大陸へ進出し、17世紀から18世紀にかけてニューイングランド植民地(13植民地)を形成、さらに当初は交易を目的として東洋に渡った東インド会社がインドの諸勢力を巧みに操ってインドを征服。七年戦争ではフランスと争い、その結果イギリスはカナダを獲得、インドからはフランス勢力をほとんど駆逐した。

やがて19世紀始めのナポレオン戦争に勝利したイギリスは、世界の海の覇権を握り大英帝国を建設することとなり、東南アジアのビルマと海峡植民地(後のマレーシア)、香港、流刑植民地として出発したオーストラリアとニュージーランド、アフリカではナイジェリア、南アフリカ(現在の南アフリカ共和国)、南アメリカ大陸のフォークランド諸島などを植民地とした。イギリスはまたスペイン・ポルトガルから独立後の南米諸国やオスマン帝国から独立した中近東諸国にも大きな影響力を持っていたが、これらの植民地は第二次世界大戦後、民族自決の波に乗って次々に独立していった。また、1997年には香港島と九龍半島を中華人民共和国に返還した(一国二制度参照)。

1949年にロンドン宣言に調印したインド共和国をはじめとして、大英帝国の旧自治領・植民地・地域のうちいくつかはコモンウェルス(旧・イギリス連邦)としての緩やかな関係を維持または再定義した[12]。

現在でもケイマン諸島、ヴァージン諸島、バミューダ諸島などのカリブ海や大西洋の島々、フォークランド諸島、ジブラルタルなどを海外領土として保有している。

フランスは当初、カナダのケベックとカリブ海のマルティニーク島、グアドループ島に入植したが、七年戦争でイギリスに敗れ、カナダを放棄した。西アフリカのセネガルも古くからのフランス植民地であった。19世紀になってイスラム圏であるアルジェリアと東洋の仏領インドシナ、南太平洋の仏領ポリネシアのタヒチやニューカレドニアなどの植民地化に成功した。

これらの植民地も第二次世界大戦後民族独立の波に乗って次々に独立していった。なおタヒチでは、1990年代フランス政府の核実験に反発した地元住民を中心とした解放機構が、植民地支配からの独立を訴えたが、大統領のジャック・シラクは「タヒチはフランスの一部である」と言明し核実験を実行、現在も独立闘争が続いている。

オランダも17世紀から18世紀にかけて帝国主義的な植民地大国としてオランダ海上帝国と呼ばれる。特に17世紀前半はオランダの黄金時代であった。20世紀に入っても東インド植民地(蘭印、インドネシア)や南アメリカの植民地(スリナム)を支配していた。しかし度重なる英蘭戦争で北米の植民地を奪われ、更に南アフリカの植民地も超大国に成長したイギリス帝国に敗れ失うなど、列強としてのオランダの国際的地位は凋落して行った。

20世紀にはインドネシア、スリナムが独立し、ほとんどの領土が失われたが、カリブ海にキュラソー、アルバの二つの海外領土を持っている。

ロシア帝国は16世紀、モスクワ大公国がキプチャク汗国から自立し、周囲のスラヴ人の国々を飲み込んでその領土を広げた。16世紀にロシア平原を統一してロシア帝国を成立させると、東へと征服をすすめ、18世紀頃までにはシベリアをほぼ征服した。シベリアの遊牧民を支配下に組み込み勢力を広げた。シベリア制圧を終えると進路は南へ変わり、中央アジアの多くの汗国を侵略、植民地化した。さらにシベリアの南に広がる清とぶつかり、ネルチンスク条約やキャフタ条約によって国境を定めたが、19世紀に清が弱体化すると、アヘン戦争やアロー号事件に乗じ、満洲のアムール川以北と沿海州(外満洲)を次々に併合、植民地化した。

東方の併合が一段落すると、続いて中央アジアを武力併合、バルカン半島へ進出し、オスマン帝国と幾度も衝突した(南下政策、汎スラヴ主義)。領土拡張主義は日露戦争や第一次世界大戦によって日本、ドイツなどと衝突し合ったが、第一次大戦中に共産主義信奉者によるロシア革命が起こってロシア帝国は滅亡した。拡大した領土はそのままソビエト社会主義共和国連邦に引き継がれ、中央アジア、南コーカサス、非ロシア・スラヴ地域は構成共和国として連邦に加盟し、それ以外はロシア共和国領となった。1941年にはバルト三国を、併合した。

また、第二次世界大戦後に、東欧諸国を中心としてソ連の影響下に置かれた社会主義国も、名目上独立国であるが、衛星国と呼ばれ、植民地的な側面も見られる。冷戦終結とその後の混乱でソ連が崩壊すると、バルト三国(エストニア、ラトビア、リトアニア)を除く旧ソ連構成国は独立国家共同体(CIS)を結成して独立し、ロシア連邦内にとどまったシベリア、極東ロシアでも、多くの地域が共和国を構成して自治が行われている。また、東欧諸国でも、ソ連の指導下にあった一党独裁体制が崩壊し、その勢力圏から離脱することになった。

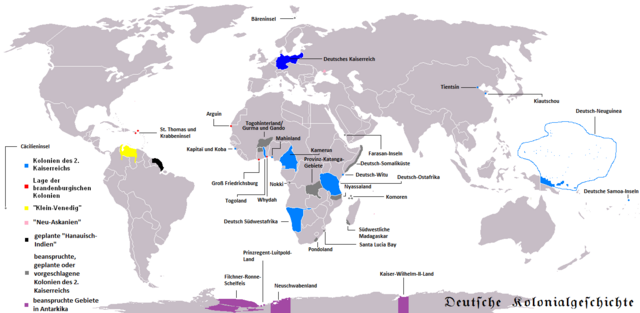

ドイツ帝国はタンガニーカ(現タンザニア)やトーゴ、南西アフリカ(現ナミビア)等のアフリカ植民地や南洋諸島を所有していたが第一次世界大戦敗北により喪失した。

イタリア王国はイタリア領ソマリランド・リビア、さらに短期間のみエチオピア(ソマリアとエリトリアを含むイタリア領東アフリカ)を保持したが、第二次世界大戦の最中にエチオピアを失った。

ベルギー国王レオポルド2世は、 ベルリン会議の決議としてコンゴの一部(現在のコンゴ民主共和国の領域)を私領であるコンゴ自由国として保持していた。しかしこの体制による圧政が国際社会から強い非難を受け、1908年にベルギー政府の植民地(ベルギー領コンゴ)に移行した。

1960年にコンゴ共和国として独立。コンゴの東に隣接するルアンダ=ウルンディ(ルワンダとブルンジとして独立)はヴェルサイユ条約によってドイツから委任統治領として獲得した植民地である。

デンマークは北極周辺に植民地を保有し、グリーンランド、フェロー諸島を領有していたが、現在は両国とも自治領となっている。アイスランドもかつてはデンマーク領であった。

デンマーク植民地帝国として、デンマーク領西インド諸島、アフリカの黄金海岸の一部、インドのベンガル湾岸の諸都市、ニコバル諸島に植民地を保有していた。後に西インド諸島は第一次世界大戦中にアメリカ合衆国へ、黄金海岸、ベンガル湾岸の諸都市及びニコバル諸島は19世紀半ばにイギリスへ売却された。植民としてよりも海運業が盛んだった。

スウェーデンは1638年に新大陸にニュースウェーデン(現在のデラウェア州)に植民。後、オランダに奪われる。1650年には黄金海岸にも進出したが、デンマーク、イングランドに奪われて海上帝国を形成出来なかった。植民よりも貿易に力を入れていた。ただしスウェーデンの植民地の先駆けは、中世以来のフィンランドだとも言える(バルト帝国)。

近代はロシア帝国に支配されたが、現在でもフィンランド社会にスウェーデンの影響力は深く浸透している。1784年には、フランスから西インド諸島のサン・バルテルミー島を買取り、スウェーデン西インド会社を設立したが、すぐに閉鎖している。若干の殖民も行われたものの、1878年に返還された。島には、今もスウェーデン系を含めたノルマン人の住民が多い。

ノルウェーは現在、北極海、大西洋上に植民地を領有している。ヴァイキング時代には、グリーンランド、アイスランドも領有していた。現在の植民地は、ノルウェー独立(1905年)以後のものである。

北極海にスヴァールバル諸島、ヤンマイエン島、大西洋上にブーベ島、ピョートル1世島を領有している。また南極の一部も領有権を主張している。ヴァイキング時代の植民地を巡ってデンマークと領有権問題を起こしたが、現在は解決している。

ブランデンブルク=プロイセン(ドイツ帝国の前身)は1682年に西アフリカに遠征し、ギニア湾岸の黄金海岸にグロス・フリードリヒスブルク要塞を建設して奴隷貿易にも携わった。しかし1721年にオランダに売却している。

日本の植民地としては、「外地」と称された諸地域がこれに該当する。

これらの地域のうち、台湾、南樺太、朝鮮は日本の領土であったのに対して関東州と南洋群島は領土ではなかった。しかし、いずれも日本の統治権が及ぶ地域であり外地と総称された。さらに、日本の影響下にあった満洲国(1932年建国)も、事実上の植民地に相当する。

ただし、南樺太に関しては統治の初期より準内地的に扱われた。各地域の法令の適用範囲の確定等が目的の共通法(1918年制定)では内地の一部として扱われた。1943年4月には完全に内地に編入。

なお、内地の沖縄(大東諸島、尖閣諸島を含む)、奄美群島、北海道周辺、千島列島、小笠原諸島も植民地として捉えるべきであるとか、日本の近代化について日本国家が日本社会を植民地化した過程である(自己植民地化論)と捉える観点も存在する。

美濃部達吉は1923年(大正12年)の『憲法撮要』にて、「法律上の意義に於ての殖民地」を「国家の統治区域の一部にして内地と原則として国法を異にし」たものと定義し、「朝鮮、台湾、樺太、関東州及南洋群島が此の意義において植民地なることは疑いを容れず」と述べる。

水野直樹[13]は、日本の法令で植民地という用語を使用したものはないが、公文書ではこれらの地域について植民地(殖民地)の語を使用しているものが存在していたことを指摘する。

法令による規定では

など、内地と外地の間に法律上の区別が存在したことから、アカデミズムの世界ではこれらの地域について「植民地」と呼ぶことを自明の前提として研究や議論が展開されることが多い。

また、日本の統治が及んでいた地域ではないが、1932年(昭和7年)に建国された満洲国(満洲国については、準外地と呼ぶことがある)や、大東亜共栄圏構想の下に起こした太平洋戦争の間に日本軍占領下で樹立された国々(フィリピン第二共和国、ベトナム帝国、ラオス王国、ビルマ国、カンボジア王国)や、日本軍占領下で成立した政権の支配地域(蒙古自治邦、汪兆銘政権など)を名目上は独立国であるとはいえ、その実質的な傀儡性から、第二次世界大戦中においては日本の植民地同然だったとする見解もある。

比較法学の観点では、当時の国法学の観点では「国土」という確定された領域は国土学によって理論的に整除され、その結果を憲法に記述することが慣行となっていた。1831年のベルギー憲法、1848年のプロイセン憲法、1871年のドイツ帝国憲法のように第一条に国土条項を記述するのが通例で、領土条項を欠いた憲法はなんらかの事情があり、その点で大日本帝国憲法は異例であった。石村修はこの点について江戸時代における長期の鎖国体制や地政学的特性に着目する。西欧型の植民地経営の特徴は、自国の法がおよぶ範囲を限定し殖民会社に軍備・司法・行政・外交の特権を付与することで、国家も直接植民地支配の煩わしさから解放されることになり、そこでは軍事警察力による暴力的な支配権力が不可欠であり、法的には内地と区分された(外地)という枠組みが形成されるにいたった。19世紀のヨーロッパは国家主権が欠落した空間に宗主国の主権が及ぶことを想定しながら、直接的な責任逃れの法理が適用されることを期待して「外地」(overseas territories)という領土を作り出したとする[10]。

明治憲法(大日本帝国憲法)の形質の観点では、明治憲法に領土規定がなく、ヘルマン・ロエスレルの案においては領土は自明のものであり、また「国体」に関わり議院に属さないものだとして領土規定は立ち消えたのであるが、実際にはロエスレルの認識とは異なり日本の領土は北(樺太・北海道周辺)も南(琉球)も対外政策は不安定な中にあった。明治政府にとって好都合であったことは確かで露骨なものとしては「我カ憲法ハ領土ニ就イテ規定スル所ナシ、諸国憲法ノ或ハ領土ヲ列挙スルト甚タ異レリ、サレハ我ニ在リテハ、領土ノ獲得ハ憲法改正ノ手続ヲ要セス」(上杉慎吉「新稿・憲法述義」1924年P.143[14])と解されていた[15]。

いくつかの勅令等に「殖民地」「植民地」の用語を使用するものが存在したことが指摘される。

また、公文書にも「植民地」の用語例は見られ、例えば大正12年刊行の拓殖事務局『植民地要覧』では朝鮮・台湾・樺太・関東州・南洋群島を「我が植民地と解せらるる」とした(同書では南満洲鉄道付属地も扱った)。

植民地という用語は元々は「開拓地」や「入植地」などと同様に正否の価値判断を含まない一般術語であり、近代植民地法制学等の社会科学におけるに講学上のテクニカルタームにすぎない[注 6]。外地を「植民地」「殖民地」と呼ぶことへの反発は明治期からすでに存在し、いわゆる忌避語・侮蔑語のようなニュアンスがあり、外地を植民地と呼称することは回避され「我国にては斯(植民)の如き公の称呼を法律上一切に加えず単に台湾朝鮮樺太等地名を呼ぶ」[20]ことが事実上の慣例となっていた。

朝鮮半島や朝鮮史を中国や中国史の一部、あるいは従属地域・従属国と見なす研究や記述が存在している。

たとえば米国コロンビア大学オンライン百科事典によれば、韓国古代史について韓国では檀君神話から紀元するものの、中国文献によれば商王朝難民により箕子朝鮮がB.C.1122年に平壌で建国されたのが始まりであるとし、あるいは衛氏朝鮮が朝鮮最初の国家であると解説する[22]。

韓国側文献として例えば『韓国史大事典』では、朝鮮王朝(李朝)と中国(明)の関係については「朝鮮」という国号を明に選んでもらったことを指摘した後、「従属の象徴として明の年号を使った」と説明する。また後の清についても「宗主国」とし、日清戦争で清が日本に敗北した結果として「朝鮮が完全な独立国であることを確認するにいたり、政治的な従属関係はなくなった」と解説する。また日清戦争後、国号を朝鮮から「大韓帝国」に変えた経緯について「清の属国から脱して独立し帝国として発展するという意味」があったと説明する。李朝の前の高麗時代に中国を支配した元との関係では「属国」との表現はないが、高麗王が六代にわたって必ずモンゴルの王妃を迎えるという従属的な「ふま国」となり「自主性を失った」としている[23]。

学生向け教科書にも同様の記述がみられる[注 7]。 特に高句麗史の帰属をめぐり韓国朝鮮と中国の間には論争が生じている。

オマーンは17世紀から19世紀半ばにかけて西インド洋において海洋帝国を構築し、同沿岸のザンジバル(現タンザニア領)、モンバサ(現ケニア領)、モガディシュ(現ソマリア領)、パキスタン沿岸のグワーダルなどを保有した。

イスラエルは宗主国無き植民地とも言える国家である(エドワード・サイードなど。反論もある)。第一次世界大戦にオスマン帝国が敗北すると、中東・アラブ地域は新たにイギリス・フランスの植民地となり、ユダヤ人が約束の地と崇めるパレスチナは委任統治領としてイギリスの管理下におかれ、ヨーロッパやアメリカ合衆国からユダヤ人が入植した。ポグロムから逃れてきた人も多かった。しかし、時の弁務官の方針により、ユダヤ人移民の数はおおむね制限されており、ユダヤ人人口が減少に転じた時期もあった。入植者が増大したのは、第二次世界大戦前後の混乱期である。

アメリカのユダヤ人はすでに都市部で富裕層となっており、入植を斡旋したり、入植者に資金面での援助を行ってきた。ナチス・ドイツ時代や、第二次世界大戦後にはさらに入植者が増えた。そのため、ユダヤ人とアラブ人との間で軋轢が多くなり、国家像としては連合国家案より分割案が有効とみなされるようになり、国際連合の決議に基づき、パレスチナをユダヤ国家とアラブ国家に分割することとなった。しかし、決着は得られず、中東戦争の勃発、イスラエルの独立に至った。4度の中東戦争を経ても双方の言い分は平行線をたどる。

特にこれらのユダヤ人は、第三次中東戦争でイスラエルが獲得したヨルダン川西岸地区などに国軍のアラブ人強制排除とともにユダヤ人入植地を建設し、パレスチナ問題を深刻化させている。また、冷戦終結とソビエト連邦の崩壊によって再びユダヤ人の入植が増えている。

イギリスから独立した元13植民地の連合体として出発したアメリカ合衆国は、その後もイギリス、フランス、スペイン、メキシコから植民地や領土を武力併合または買収して、自国の領土を西へと拡大した。拡大する過程で新たに州を新設していったので、植民地と州の境はあいまいになった。短期間で西海岸へ到達すると、太平洋の先に目を向け、北部のアラスカをロシアから買収(アラスカ州)、ハワイを併合し(ハワイ州)、その後それぞれ州に昇格させ自国領土内に完全に併合する。さらに米西戦争でスペインに勝利すると、スペインの統治下にあったカリブ海のキューバやプエルトリコ、東南アジアのフィリピン、グアムを植民地化した。もっとも、キューバは早期に独立させたが、その後もキューバ革命までの長期に渡り影響下に置いた。

アメリカは建国の成り立ちからして、個人の財産的自由権を重視したが白人植民者の子孫からなるアメリカ合衆国議会はインディアンや黒人奴隷に対してその主権を認めることはなかった[注 8][注 9]。フロンティアへの進出に際して先住民と条約を結び、先住民の一定の主権を認めていたが、合衆国や州政府、入植者たちはたびたび条約を無視したり、先住民に権利の放棄を強要した。北西部領土や西南部領土あるいは西海岸に移動した白人開拓者は1763年宣言などインディアン達との取り決めに違反していたにも拘らず、開拓者や商人らへの攻撃に対して合衆国陸軍は出動し、インディアン強制移住法はミシシッピ以東から先住民を駆逐するだけでなく、以西のフロンティアにおいても駆逐を続け、先住民は占有する土地を極めて小額の補償金と引き換えに合衆国政府に対して強制的に譲渡させられた。オレゴン・カントリーをめぐる交渉や米墨戦争による武力併合により合衆国政府は広大な土地を獲得し、これらの土地は入植者に対して無償ないしは非常に安い価格で売却された。1890年代のフロンティア消滅と時期を同じくして発生した米西戦争により領土はフィリピン、グァム、キューバへ拡大し、またハワイ入植者が起こしたクーデターに米国海兵隊が介入しハワイ王国を併合した。

「アメリカ人の生命、自由及び財産の安全確保のため」議会に対して合衆国軍隊の介入を要請するという図式はアメリカ帝国主義拡大の基本的な構造であり、皇帝や国王の名を必要としない19世紀型の帝国主義の典型となった。米西戦争の勝利によって、スペインの影響下にあった中米の国々を独立させ、政治や経済的に影響下に置いたのちも、中米諸国はバナナ共和国と呼称され、アメリカ資本のユナイテッド・フルーツやドール・フード・カンパニーなどの民間企業が資本主義の尖兵として掠奪経営や政治介入をおこなった。キューバなどカリブ諸島の親米政権に支援を行い、ドミニカ、グレナダ、パナマには公然と軍事介入した。中米のプエルトリコは、現在も自治領として存続している。また北マリアナ諸島もアメリカの執政下にとどまっている。

開発援助において、古くは1960年代に英仏がアフリカの旧植民地に財政支援をおこない、「新植民地主義」と批判され取りやめたことがある[25]。共産主義陣営(社会主義国、旧東側諸国)においては1960年代に世界で新植民主義が進展しているとの認識があり、中華人民共和国では、中国共産党が1963年9月に3回にわたりソ連共産党中央委員会を痛罵し10月22日付の批判ではソビエトを「新植民主義の弁護人」であると批判した。中国の理論家たちの見解によれば、「ソビエトによる社会主義世界体制は、世界の発展過程全体にますます決定的な影響を及ぼしていないばかりか、帝国主義に対する大衆の革命的闘争で独自の役割すら果たしていない」と非難した[26]。

こういった大戦後に登場した旧宗主国や大国における新たな植民的支配(新植民主義)論とは別に、21世紀になり中国など新興国の台頭を背景とした国外への積極的な投資や開発援助が「新植民主義」との指摘もある。

例えば中国の対アフリカ援助が「新植民主義」だとの批判が一部の先進国から浮上し、一部のアフリカの国からも新植民地主義であると発言している。また、援助の実施を担当する中国企業が地元の環境を破壊したり汚染を及ぼすこともあった[27]。

マダガスカルでは2008年11月に、韓国の大宇グループがマダガスカル共和国の耕作可能地の約半分を99年間無償貸与される契約を結んだことから民衆騒動が発生し、当時のマーク・ラヴァルマナナマダガスカル大統領が退陣させられ契約が撤回される事態となった(マダガスカル・クーデター)。

韓国の李明博大統領は2008年4月15日にも、「ロシア沿海州のような地域の土地を30~50年間にわたり長期賃貸できるだろう」「北朝鮮の労働力も利用でき、また北朝鮮までの輸送距離が短いため北朝鮮への直接支援も可能だ」という発言を行っている[28]。

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.

Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.