Loading AI tools

ウィキペディアから

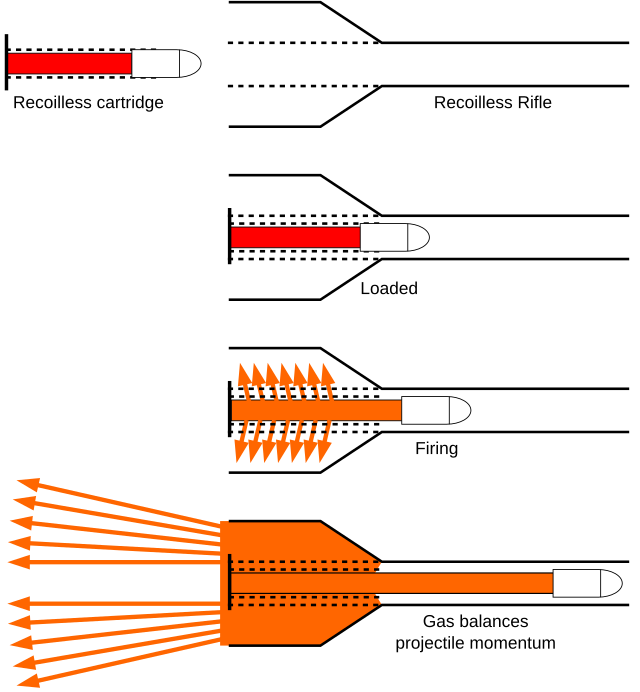

無反動砲(むはんどうほう、英語: recoilless rifle/recoilless gun)は、作用反作用の法則を利用して発射時の反動を軽減し、駐退復座機構や頑丈な砲架を省略した大砲である。ごく一部で「不反衝砲」という訳語が当てられたこともある[1]。

また、「無反動迫撃砲(英語: recoilless mortar)」の名称で開発されたものも存在した(「無反動迫撃砲」の節参照)。

下記「発射方式」で挙げられている構造を利用して、発射する砲弾が持つのと同じ運動量を持たせた物体や爆風を砲の後方に放出することで射撃時の反動を軽減する火砲である。従来の火砲のような強烈な反動が無いため、砲架に衝撃吸収機構を必要とせず、砲腔圧力の低さから砲身の肉厚を薄くできる。これにより小型軽量の発射装置で大口径の砲弾を発射することができ、歩兵や軽車輛にも高い火力、特に対戦車能力を付与することができた。

いずれの方式でも発射薬が発生させるエネルギーを反動軽減に消耗するため、同規模の砲弾を使用する通常の砲よりは弾速と射程が劣る。この欠点はロケット推進弾による増速の他、対戦車用の無反動砲の場合、弾速と無関係に威力を発揮できる成形炸薬弾や粘着榴弾を使用することで補われている。特に成形炸薬弾は威力が口径に依存するため、無反動砲の口径比で通常火砲よりもはるかに軽量にできる点とは相性がいい。

砲の後部に放出機構を持つため、連続的な装填装置を配置することは難しく、連射性に劣るという難点があるが、ドイツでは放出機構を砲の側面方向にした方式を開発することで自動装填装置を装備できるものを開発している。また、ソ連では従来型の構造ながら自動もしくは手動式の次発装填装置を持つものの開発が進められたが、信頼性が低く、実用性には難があった。第二次世界大戦後のドイツでは装弾方向の自由度の高いリヴォルヴァーカノン型機関砲の機構を活かした自動装填式の連発砲(無反動機関砲)も開発されている[注 1]。アメリカのM50オントス自走無反動砲や日本の60式自走無反動砲では、1両に複数の無反動砲を搭載し、連続して射撃することで連射性の低さを補う方式としていた。

なお、“無反動”とは謳われるものの、実際には砲の構造や規模によってある程度の反動が発生し、砲身内部に施条(ライフリング)があるものは、砲弾が通過する際の反作用で砲に対して捻るように横方向の力を受ける。これに対処するため、ノズルやガスを導く尾栓の小孔に角度をつけ、噴射の反動でカウンタートルクを軽減させる構造を持っているものが多い。

無反動砲の発射方式には、発射する主砲弾と同じ運動エネルギーを持つカウンターマス/カウンターウエイトと呼ばれる重量物を後方に射出して反動を相殺するデイビス式と、発射ガスを後方に高速で噴出させて反動を相殺するクルップ式、バーニー式、クロムスキット式、および、ソビエト連邦で開発された通称“クルチェフスキー砲”とドイツの"Düsenkanone"[注 2]がある。

デイビス式は“イギリス式”、クルップ式には“ドイツ式”、クロムスキット式には“アメリカ式”の通称もある。これはそれぞれの方式が初めて用いられた火砲を開発、装備、運用した国に由来している。

なお、ガス噴射式の無反動砲や対戦車擲弾発射器の中には、閉鎖器に尾栓がなく、薬莢底の構造とノズルのみで反動を軽減する構造のものがあるが、これらは基本的には作動形式としてはクルップ式に分類される。しかし、例えば前述のパンツァーファウストとその発展型であるソビエトのRPG-2/-7は、クルップ式の特徴である噴射孔のある尾栓も、それに相当する薬莢底にあたる部分もなく、発射薬がそのまま燃焼して発射筒の後方に噴出するのみで、むしろ後述のクルチェフスキー砲(ガスを後方に噴射するが作動原理や構造としてはデイビス式に準じる)に近いものである。これらの他にも、第二次世界大戦後に各国で開発されたガス噴射式の無反動砲は、作動原理はクルップ式に準じていても構造は独自のものが多くあり、一概にクルップ式とは言い難いものが多い。しかし、発射薬の燃焼ガスを利用して反動を相殺する方式を確立させたのがクルップ社であることから、第二次世界大戦後の分類としてはクロムスキット式やバーニー式(バーニー砲)のような特筆すべき薬室構造を持たないガス噴出式の無反動砲は、総じて“クルップ式”と呼称/分類されることが通例である。いずれにしても無反動砲単体で十分な初速を得ようとすると効率が悪いため、弾体自体にロケットを併用する複合推進式も少なくなく、方式による種別分類はしばしば曖昧である。

世界最初の無反動砲で用いられた方式であり、1906年にアメリカ海軍中佐であるクレランド・デイビス(Cleland Davis)が開発した事から「デイビス砲(英語: Davis gun)」と呼ばれる。砲身の後端を閉鎖せず、砲弾によって発生する反動と同じ運動エネルギーを持つカウンターマスを後方から射出して反動を相殺、軽減する。

初期のカウンターマスは金属の塊やワックス、あるいは小径の金属球をワックスで固めたものなどで、大きな後方爆風(バックブラスト)を生じないため、閉鎖された空間や狭い陣地から発射しても射手が爆風に巻き込まれにくいが、撃ち出されたカウンターマスの飛ぶ後方危険界は他の方式より細く長い形状になる。カウンターマスを撃ち出すエネルギーを得るため、同規模の通常の砲と比べると倍の発射薬が必要になり、砲弾とカウンターマスの加速距離を揃えて十分に反動を軽減するには、前方砲身と同程度の後方砲身も必要となるため、全長が長くなり、砲が大型化する欠点がある。

更に、実用上の大きな問題として、前後の砲身に挟まれる位置に薬室があるため[注 3]、通常の後装式火砲のような閉鎖器は設けることができず、装填時には砲身を中央で分割するか、砲身の中央部まで砲弾と装薬を押し込むしかなく、薬莢式にすることが難しい上、再装填に時間がかかった。

デイビス式無反動砲はアメリカで発明されたが、軍隊に正式採用されたのはイギリス軍の航空機搭載型対飛行船、対潜水艦兵器としてだった。米英両国で口径別に数種類が試作され、実際に航空機や艦艇に搭載してのテスト、小規模な部隊配備も行われていたが、機密兵器に指定されていたため、運用の詳細は判明していない。しかし、運用は極めて限定されたもので、戦果を挙げた例もなかったと推定されている。

デイビス砲と使用弾薬の構造については1914年にアメリカで特許が申請されているが、第一次世界大戦終結後は米英両国ともに兵器としての価値を見出せず、運用や研究開発は途絶えている。戦間期の1930年代にアメリカで個人レベルの研究が行われ、数種の特許が申請されているが、いずれも実用化されず、無反動砲が広く装備されていく中で主流にはならなかった。第二次大戦中のドイツ軍は、双発爆撃機に搭載する対艦攻撃兵器として口径35.6cmの大口径デイビス式無反動砲を開発したが、対艦誘導爆弾(対艦ミサイル)に比べて有用性が低いとされ、試作に終わっている[2]。

第二次世界大戦後から現代にかけて、砕けやすい硬質プラスチックや金属の微粉末、高比重の塩水等をカウンターマスに使用することで後方危険界を縮小できるようになったものが開発されるなど、あえて原始的なデイビス式に回帰する動きがある。少量の発射薬で発射し、砲口から出た後に砲弾に内蔵したロケットモーター(ブースター)で加速する方式によって砲身の小型化(単純化・短縮化)も実現できるようになると、とりわけ再装填の問題を考慮する必要のない使い捨ての携帯対戦車兵器に多く採用される方式となった。同規模・同重量の砲に比して射程は落ちるが後方危険界が狭いという特性は、路地裏や室内等といった閉所での戦闘が多くなる市街地戦ではデメリットよりもメリットが目立ち、より有利となっている。

ドイツのクルップ社により開発された方式。底板が破砕するように作った薬莢と、尾栓に噴出孔を設けた閉鎖器、そしてラッパ状に広がるノズルにより、発射する砲弾と同程度の運動エネルギーを持つガスを後方に噴出させて反動を軽減する。

クルップ社は1930年代よりデイビス砲と関連特許を研究し、カウンターマス加速用の後方砲身で全長が大型化するデイビス式は実用的でないと結論づけ、運動の第3法則(作用・反作用の法則)による

という理論から、反動の相殺に「重量と加速距離の等しいカウンターマス」ではなく、「重量は小さいが速度の大きい燃焼ガス」を利用する構造を開発した。閉鎖器に噴出孔とノズルを設けてラバール・ノズルとすることで[注 4]、燃焼ガスは薬室から後方に噴出した段階で十分な速度を持っているため、後方砲身も不要となり、通常の火砲とほぼ同一の全長で充分な反動相殺効果を発揮することが可能になった。

クルップ式はデイビス式に比べて砲と弾薬の全長を短くできるが、砲弾の加速用に加えて反動軽減用のガスを発生させる発射薬が必要となるため、砲弾が大型化する欠点がある[注 5]。高温・高圧のガスを噴射するためにデイビス式に比べると後方危険界は短いが幅広く、閉鎖空間からの発射は困難だった。また、閉鎖器の噴出孔は発射を繰り返すと噴射ガスによる摩擦と圧力により腐蝕・摩耗してしまい、所定の砲腔圧力を発揮できなくなるため、射数に応じて交換する必要がある。

クルップ式無反動砲の作動原理は後述のクロムスキット式と並んで第二次世界大戦後も用いられ、大戦中ドイツで設計されたものそのまま-通常の火砲と同じ閉鎖器を持ち、尾栓に噴出孔とノズルを設けて発射薬の燃焼ガスを後方に噴出して反動を相殺する-の構造で開発されたものは少ないが、各国独自の設計とされながらもその作動原理は共通するもので、「ガス噴出式無反動砲」の主流となっている。デイビス式と同じく、戦後には発射後に砲弾内蔵のロケットモーター(ブースター)で加速する方式が採り入れられ、カールグスタフ無反動砲のように個人携行可能な小型・軽量のものが開発され、クロムスキット式と並んで無反動砲の主要形式となった。

第二次世界大戦中のドイツにおいて、クルップ社の完成させた新型無反動砲には"Leichtgeschütz(「軽火砲」の意)"の分類名が与えられ、最初の実用型である7.5cm LG40[注 6]は1941年のクレタ島攻略作戦で初めて用いられたが、後方爆風や噴出口の摩耗問題に加え、軽量化のために砲架にアルミニウムを多用し、更に全体を簡略に設計し過ぎていたため、ライフリングの反作用によるカウンタートルクにより発砲時に転倒する例が続出し、更に所定の弾数を発砲すると砲架が破損することが判明し、口径拡大型の10.5cm LG40(英語版)(こちらはクルップ社によって設計・製造された)ではノズル内部にトルクを相殺する方向にガスを回転させながら噴出させるためのリブが追加され、資源の節約のためもあって砲架の素材がアルミニウムから鋼に変更されるといった改良がなされた。7.5/10.5cmLG40は主にドイツ軍の降下猟兵および山岳猟兵で歩兵砲として使用され、使用した部隊では好評であった。

ドイツ軍はLG40の運用実績を基に改良点を加えた後継型を複数の火砲メーカーに試作させ、更には長口径砲身を持つ新型の10.5cm口径型や、15cm口径の拡大型といった発展形の開発が各社により進められた。この他、成形炸薬弾を主要弾薬とした7.5cm口径の対戦車型である"7,5cm Rückstoßfreie Kanone 43"が開発され[3]、これを主砲を3cm機関砲に変更したIV号戦車の砲塔の左右側面に搭載した自走無反動砲(歩兵支援戦車)も構想され、"Pzkpfw IV mit 7,5 cm Rückstoßfreie Kanone 43 & 3cm MK 103"の名称でモックアップが製作されている。

このようにドイツ軍では無反動砲に大きな期待を寄せており、既存の各種火砲を置き換えるものとして全面的な導入が進められていたが、構造上発射薬の使用量が多いことは戦争資源が常に不足していたドイツにとっては大きな問題で、新たに開発された高低圧理論に基づく新型軽量火砲の配備が進み、アメリカ軍より鹵獲した携行ロケット弾発射筒“バズーカ”を参考とした、成形炸薬弾頭を用いる高威力の“パンツァーシュレック”の実用化により対戦車兵器が小型軽量化されると、1944年にはドイツ軍における歩兵用火器としての無反動砲の新たな開発は中止された。

以後、ドイツではクルップ式の作動原理を基に、構造が複雑で摩耗による消耗が避けられない噴出孔付閉鎖器を持たず、必要最小限の発射薬で射出できる省資源なものを開発する事に開発の重点がおかれた。これらの改善点は、無反動砲の軽量化も促進し、航空機に搭載することが比較的容易なものや、兵士が個人で運用できるものが誕生することにも繋がった。大戦末期に連合軍の戦車に対して大きな威力を示した“パンツァーファウスト”対戦車擲弾発射器の開発が短期で可能となったことは、クルップ式無反動砲の存在が基礎にあってこそと言えるであろう。

なお、ドイツ軍が第二次世界大戦中に開発を進めたクルップ式無反動砲のうち最大のものは、3軸6輪の車輪を持つ砲架(24 cm Kanone 3のものを流用して改修した)に架装された、40tの総重量のある巨大なものであった[4]。この砲は従来の火砲に比べて発射に必要な装薬が少なく反動が小さいながらも飛躍的に長い射程を持つことが特徴で、大口径の弾頭にロケットを内蔵したロケット補助推進(RAP)弾を少量の発射薬で発射し、砲弾の推力の大半はロケットモーターによって得るもので、発射薬は発射時にブースターとしてのみ用いているため、無反動砲というよりは砲身式のロケット砲に近い存在であった。

アメリカ軍により開発された方式。“クロムスキット(Kromuskit)”は、開発を担当した2人の設計者、クローガー(Kroger)とマッサー(Musser)の名を合わせた合成語である。

クルップ式と同様に反動の相殺には燃焼ガスの後方噴射を利用するが、薬室は尾栓にノズルを持たず、薬室全体が装填する砲弾の薬莢直径よりも一回り大きい構造になっている。反動相殺用のガスは底板ではなく薬莢側面に開けられた多数の孔から噴出させ、ガスは薬室内の空間に一時的に溜められて初速を得るのに必要な砲腔圧力を発生させた後、尾栓に同心円状に設けられた噴出孔から後方へ排出される[注 7]。この構造であれば燃焼ガスが一時的に閉じこめられるため、他の方式より砲弾の初速を得やすく、重い複雑な構造の閉鎖機構を持たなくても、噴射ガスに反動を相殺するのに充分な速度を与えることができた。また、薬莢の小孔から薬室へガスを導く際、砲のライフリングから生じるカウンタートルクと逆向きに孔を設けることで、トルクを相殺することもできる。

更に、迫撃砲弾の設計を応用した「既成導子」と呼ばれる軟金属製の帯を砲弾に巻きつけ、弾頭自体ではなく既成導子が砲身の施条に食い込み回転を生むことでジャイロ効果による砲弾の直進安定性を得る改良も施された。既製導子が施条に噛み合うことで発射ガスの密閉性が増し、適切な砲腔圧力を確保しつつ、砲身肉厚をより薄くすることが可能になり、砲の更なる軽量化にも成功している。このため、アメリカが最初に開発した一連のものは専用の砲架も必要とせず、機関銃用の三脚架にそのまま搭載できた。

クロムスキット式も、クルップ式と同じく原理上通常の砲弾より大量の発射薬が必要となる。また、従来の火砲より大幅に軽量かつ簡易な構造とできるが、それ故、構造上薬室部分が太くなるため砲尾が重くなり、砲のバランスが後方に偏るという点があった。特に後者は砲の全体的な軽量・簡便化に成功できた利点を損なう[注 8]ものとして問題となった。

アメリカでは当初はドイツ軍の10.5cm無反動砲LG40を鹵獲したものを分析し、1942年にはこれを基にして自国の105mm榴弾砲の弾頭を流用した弾薬を用いるT9(HOWITZER,105mm,T9)を開発し、続いてT9の口径を155mmに拡大した[注 9]T4(HOWITZER,155mm,T4)の開発に入ったが、イギリスから後述の“バーニー砲”の技術情報が伝えられ、これの特徴である「薬莢に設けた噴出孔から燃焼ガスを薬室内に噴出させ、ガス噴出を二段階にして適切な砲腔圧力を得る」方式を独自に改良し、クルップ式とは異なるクロムスキット式として完成させた[注 10]。

クロムスキット式の無反動砲は構造を同一として使用弾薬を57mm、75mm、そして105mmとした設計としたものがそれぞれM18/20/27として開発されて第二次世界大戦末の1945年から実戦に投入され(105mm口径のM27は第二次大戦には間に合わず、戦後に完成して朝鮮戦争に投入され、後に改良されてM40 106mm無反動砲となる)、開発元のアメリカにおける無反動砲の主流となった。第二次世界大戦後には多くの国で模倣され、アメリカが各種口径のものを同盟国を始め西側諸国に広く供与したこともあり、無反動砲の形式として広く使われた。

イギリスの発明家であり兵器開発者でもある、チャールズ・デニストン・バーニー卿(Charles Dennistoun Burney, 2nd Baronet(英語版))によって発明された方式で、後方にガスを放出することで反動を軽減する点はクルップ式と同様だが、発射ガスは直接後方に噴射せず、側面に噴出孔を設けた薬莢から噴出したガスを薬室の周囲の空間に導き、適度な初速を得るのに必要な砲腔圧力を発生させた後、砲尾から噴出させることはクロムスキット式と同様である。バーニー式ではガス噴出ノズルを複数設けて後方噴射を分散させることにより、クルップ式やクロムスキット式に比べて後方危険界を縮小しつつ、充分な砲腔圧力が確保される点が異なる。

クルップ式に比べて軽量化に優れ、同量の発射薬で発射する砲弾の初速を高くすることができ、初速を求めなければ大口径大重量の砲弾を発射できる[注 11]利点を持っていたが、複数の噴射ノズルを持つため閉鎖器周りの構成が複雑で、ノズルが装填作業の邪魔になるという問題があった。重く複雑な閉鎖器が必要なことはクルップ式と同じで[注 7]、発射を繰り返すと噴出ノズルの圧力弁が噴射ガスによる摩擦と圧力により腐蝕・摩耗し、所定の砲腔圧力を発揮できなくなり、反動軽減能力が不安定になるという問題も同様に発生する。

バーニー砲は戦間期にバーニー卿による個人的研究として始められ、卿は4ゲージ(散弾直径 1.052 インチ(26.7 mm)の散弾銃弾薬を用いて最初の実証品を製作し、1940年代初頭にはスウェーデンでクルップ式無反動砲に類似した構造を持つ対戦車ライフル、カールグスタフ pvg m/42を開発している。この際の経験を基にバーニー卿は第二次世界大戦中に独自の理論に基づく新型無反動砲の研究を進め、既存のものとは異なる発射形式の新型として完成させた。卿の名を取って“バーニー砲”と通称されるようになったこの新型砲は、戦争末期より大戦後にかけて実用化と配備が進められ、歩兵の用いる口径3.45インチ(約8.77センチ)の携行型から7.2インチ(約18.3cm)及び8インチ(203mm)の大口径砲まで各種が開発されたが、上述の構造的な問題と、戦争が終結したことによる軍備の縮小により、大規模な導入は行われずに終わった。無反動砲自体は大戦後のイギリスでも新規に開発されて装備されているが、それらはいずれもクルップ式に準じた作動方式のものであり、バーニー砲は採用されていない。

なお、対戦車砲弾の一つである粘着榴弾(HESH)は、元々はバーニー砲で使用する対コンクリート構造物用砲弾として、“Wall buster”の名称で開発されたものである。バーニー砲自体は広く導入されなかったものの、粘着榴弾はその後もイギリスを始め世界各国で対戦車・対強化構造物用弾頭として用いられている。

ソビエト連邦では1920年代から1930年代前半にかけてデイビス砲を参考に同様の構造が研究され、"Динамо Реактивных Пушек"[注 12]の名称で大口径から小口径まで多様な無反動砲が開発された。それらは開発を主導した技術者の名から「クルチェフスキー砲」と通称される[注 13]。

ソビエトで研究されたものは、作動方式はデイビス式を参考にしているが、クルップ式に先駆けてカウンターマスではなく燃焼ガスを後方に噴出する方式を主流としている。ただし、燃焼ガス利用ではあっても砲尾にクルップ式のような密閉型の閉鎖機構を持たず、噴出するガスを加速するためにある程度の後方砲身(に相当する部分)を必要とする、という点で異なり、設計思想としてはデイビス式の発展型である。

ソビエトにおいて無反動砲の開発を主導した、レオニード・ヴァシリエーヴィチ・クルチェフスキー(Леонид Васильевич Курчевский)(英語版)は1923年からこの"Динамо Реактивных Пушек"の研究を始め、1930年からは砲兵総局内に専門部局を得て本格的な開発を行った。口径37 mmから420 mmまで多種の物が開発され、砲単体の他に戦車を始めとした車両に搭載したものが多種類開発された他、特に航空機に搭載する大口径火器として研究された[5]。これらを搭載した航空機としては、既存の航空機の機外装備として搭載したものの他に、左右の主翼下に76mm無反動砲を搭載したグリゴロヴィッチ I-Z単発戦闘機(ロシア語版)、胴体下部に102mm無反動砲を搭載したツポレフ ANT-29 双発戦闘機(ロシア語版)や、プッシュプル方式(串型配置)として左右のテイルブーム部に76mm無反動砲を内蔵した特異な構成の双発戦闘機であるツポレフ I-12(ANT-23)(ロシア語版)といった専用の搭載機も開発された。水上戦闘艦に搭載するものとしては、実際に製造されたものでは2018年現在でも最大の無反動砲である305mm砲が試作され、オルフェイ級駆逐艦エンゲルス(ロシア語版)に搭載されて実射試験が行われている。

しかし、多種が開発・試作され、制式採用されて部隊配備も行われたものも存在するが、いずれも「満足な性能を達成できていない」もしくは「実用性に難がある」という評価にしかならなかった。ソビエトはドイツ他に比べて成形炸薬弾の実用化が遅れたため、これを弾頭に用いていない無反動砲は構造上ゆえの初速の低さから「同口径の通常の火砲に比べて破壊力、特に装甲貫通力が低い」ものにしかならず、「装薬(発射薬)を過大に消費するにもかかわらず低威力である」という存在にしかならなかったためである。

ソビエトで開発された陸戦用/航空機搭載用の無反動砲はいずれも砲身を中央部で分割するか砲の後端を開閉する方式で、艦艇に搭載する大口径のものは砲口もしくは砲尾の噴射口から弾頭と薬嚢を押し込む方式だったが、いずれにしても再装填には手間と時間がかかり、速射性を求めるソビエトの砲兵ドクトリンに合致していなかった。このため、前記の「同口径の通常の火砲に比べて威力が低い」上に「発射速度が低すぎて単位時間あたりの投射弾量が少ない」という点で、二重に「火力に乏しい」という評価がなされることになった。後者に関しては自動装填装置が開発されたが、機構が増えて構造が複雑になるために「反動がないために砲架は簡略なものでよく、全体の重量も小さく済む」という無反動砲の利点を失っている上、特に砲身分割式用のものは複雑な構造で作動が不安定かつ不確実なため、「信頼性が高く、前線での運用を容易にするため高度な整備を必要としない」という赤軍の要求に反する存在だった。

後方噴射の問題もやはり大きく、参考にされたデイビス式に同じく後方に長い危険界ができる上、ガスを噴射するために広範囲に影響が及ぶため、戦車に搭載したものでは車両に歩兵を随伴させることができない(戦車の場合、砲塔を回転させるために車両の全周広範囲に人が近づけなくなる)ことが大きな問題となった。

これらの問題により、開発を主導したクルチェフスキーは責任を問われて逮捕・投獄の後に処刑されてしまう[注 14]。以後ソビエトにおいては無反動砲は開発計画が全て打ち切られた上に部隊配備も中止されてほとんどが引き揚げられ、クルチェフスキーの他に無反動砲を研究していた設計局や技術者にも局の閉鎖や転属が命じられた。無反動砲を主武装とした航空機はいずれも設計そのものに問題があったために採用されず、海軍用の大口径無反動砲は「今後の改良により大いなる有用性が見込まれる」と評価されていたが、開発責任者の粛清に伴い計画中止となった。

1939年冬から翌1940年にかけてソビエトがフィンランドに侵攻して発生した冬戦争において、今だ現役にあった76mm無反動砲を6輪のトラックに積載した簡易自走砲型、SU-4(СУ-4)が少数投入されており、それまでの低評価に反して実際の運用部隊による評価は高かった、とされているが[注 15]、全体としては後の独ソ戦でドイツ軍が使用したクルップ式無反動砲を入手、調査して無反動砲に対する評価が好転するまで、ソビエトでこの種の火砲が省みられることはなかった。

1942年にはドイツ製無反動砲の分析結果を元に無反動砲に対する見直しが行われ、研究・開発に関する特別委員会が立ち上げられてソビエトにおける無反動砲の開発研究は再開された。なお、クルチェフスキーは1956年にスターリン批判に伴って名誉回復された。

"Düsenkanone"とはドイツ語で「ノズル(のついた)大砲」の意味で、当初は無反動砲が開発される際につけられていた仮呼称である[注 16]。

従来の無反動砲とは異なり、薬莢の頸部(薬莢と弾頭とを繋ぐ部分)に燃焼ガスを放出する破孔部を設け、砲の薬室前端部側面にある噴出孔からラバール・ノズルを通して砲の側面斜め後方に噴出することで発射反動を相殺・減少させる方式で、砲弾に関しても、従来の火砲用の弾薬をほぼそのまま流用でき、薬莢と弾頭の間に破孔部を設けた延長部分[注 17]を追加するだけでよく、クルップ式のように薬莢底板に破砕部を設ける必要も、クロムスキット/バーニー式のように薬莢側面に噴出孔を設ける必要もなく、従来型弾薬の生産ラインに工程を追加するのみで低コストで弾薬を生産できる、というメリットがあった。反面、後方噴出式の無反動砲ほどには反動相殺効果がなく、従来型の砲弾を従来型の火砲で発射する場合に比べて砲弾の初速や射程で大きく劣る(後述の8.8cm無反動砲で初速は従来型に比べて60%の速度に低下した)というデメリットがあり、砲の側面にノズルが突き出す構造になるため、大きく嵩張るものになるという問題があった。砲の後部側面に噴出部があることは“砲のすぐ脇に砲員を配置できない”ということでもあり、陸戦兵器としては運用面でも難があった。

ドイツ空軍では、無反動砲の開発が開始された当初から航空機搭載用の対爆撃機装備として着目しており、1930年代末にクルップ式無反動砲の最初の実用品が完成すると早速航空機への搭載を試みている。しかし、後方噴射式の無反動砲は機体に装備すると後方噴射で機体の後部や尾翼を損傷させる危険があり、また、空中での再装填が難しいために単発式とならざるを得ず、実用性には難があるとされた[注 18]。これを解決するため、ドイツ空軍は1930年代後半よりクルップ式と並行して開発が進められていた「燃焼ガスの噴射により反動を相殺するが、噴出ノズルが閉鎖器後方にはなく、ガスを後方には噴出しない」方式に着目し、"Düsenkanone"の名称で開発計画が開始された。

上述の欠点(後方噴射の危険界が広い・側面にノズルが突き出すために嵩張る・砲員をすぐ横に配置できない)は双発の中~大型航空機に搭載する対艦/対地攻撃装備とされたためにさほど問題ではなく、開発は順調に進められ、当初はメッサーシュミット Bf110双発戦闘機に搭載する7.5cm口径型として[注 19]、更に「7.5cm口径では威力不十分で、搭載する機体も能力不足である」として、最終的には噴出ノズルを上下方向に配置し円筒形の弾倉を持つ自動装填装置付き航空機搭載自動砲としてFlak41 8.8 cm高射砲の弾薬に薬莢頸部を追加したものを用いる“Düka88”が1941年の末に完成した[6][7]。搭載機にはJu-88双発爆撃機が選ばれ、"Ju88 P-5"の制式名称が与えられている。

しかし、Düka88は試作砲の作動自体に問題はなかったものの、装置全体の重量がかなりのものであることから、搭載するJu-88の機体構造を強化せねばならない、という問題が生じた。この他、搭載部の張り出しによる空気抵抗の増加、発砲時の機体の動揺、砲口衝撃によって機首下面が損傷する危険性などが指摘された。このように多くの問題点はあったものの、全体的には有用性は高いと評価されたが、Ju-88を開発・製造しているユンカース社にこの計画に割くリソースが不足していること、また、対艦誘導爆弾および対艦誘導ロケット弾(対艦ミサイル)に開発リソースを集中するべき、とされたことから計画は中止され、20基が製造されたものの実戦で運用されることはないままに終わった[7]。

小型艦艇用の搭載砲として無反動砲に興味を示したドイツ海軍においても、"Düsenkanone"の名称で無反動砲の研究が行われているが、こちらは“クルップ式”として完成したものとはやや機構が異なるものの、薬莢後縁に破孔部があり[注 20]「閉鎖器の後方に噴出ノズルを持ち、後方に燃焼ガスを噴出して反動を相殺する」という構造としてはクルップ式に準じるものである。ドイツ海軍では8.8cm口径のものを"DKM 43(Düsenkanone,Marine.Konstruktionsjahr 1943)"の名称で計画し、1943年には試作砲も完成させて翌1944年の夏まで評価試験が行われたが、実射試験中に問題が多発し、制式化はなされぬままに終わった[8][7]。クルップ社では1943年に無反動機構を備える28cm口径のカノン砲をパンター[要曖昧さ回避]戦車の車体を用いた2両一組の運搬車で移動させる自走沿岸砲、"DKM 44(Düsenkanone, Marine. Konstruktionsjahr 1944 auf Panther-Fahrgestellen)"を提案し、この砲はラインメタル・ボルジッヒ社により実際に製作されたとされるが、発見されているのは提案の際に描かれた概念図[9][10]のみである。

この他にも、ドイツ空軍では燃焼式薬莢を使用し装薬の燃焼ガスを薬室前端部の噴出孔から砲の上部に設けた延長筒を介して後端のノズルから噴出させる方式とした5.5cm口径の機関砲である“MK115”を開発しており、MK115は「大口径・大威力・高発射速度でありながら小型軽量の自動火器」[注 21]として、従来の大口径航空火器に比して幅広い機体に搭載できるものとなっているが、開発中に終戦となり、試作品が製作されただけに終わった。

前述のようにこの方式は航空機搭載火器として以外の用途では従来型の無反動砲に比べてメリットがなく、航空機に搭載する対地/対艦兵装としてロケット弾、そしてミサイルが実用化されて確立されると顧みられることはなかったが、1990年代にクロアチアで開発された対物ライフルであるRT-20は、通常の20mm機関砲弾を使用するボルトアクション単発方式の銃ながら「装薬の燃焼ガスを銃身中央部の噴出孔から砲の上部に設けた延長筒を介して後端のノズルから後方に噴射させることで反動を大きく減少させる」設計になっており[11]、"Düsenkanone"方式に類似した反動軽減機構を備えている。

アメリカ軍が第二次世界大戦中に開発したもので、端的に言えば前装式のクルップ式無反動砲である。

大きな仰角を付けた砲身に、分離式の発射薬を弾体に装着して砲口より砲弾を装填、砲弾の自重により砲身底部の撃針に雷管が接触して激発、発射されるという点では通常の迫撃砲と同一の構造だが、砲尾は閉鎖されておらず、ラバール・ノズルを持つ噴射口となっている。これにより、クルップ式の無反動砲と同じく発射薬の燃焼ガスを砲尾より噴射することで発射反動を相殺できるため、従来型の迫撃砲と異なり頑丈な底板を必要とせず、大口径の弾薬を使用するものでも反動を軽減・吸収させるための緩衝装置(駐退機)を省くことができるため、大口径ながら簡便な構造で軽量な迫撃砲とできる、というものであった。

アメリカにおいて、ドイツより鹵獲されたクルップ式無反動砲を分析することによりガス噴射式無反動砲の技術情報が得られると、特に太平洋戦線において至近距離での敵陣地・掩蔽壕攻撃に大火力の歩兵支援火器を必要としていたことから、既存の大口径迫撃砲(M2 107mm迫撃砲)の弾体を流用する形で“M4 4.2 inch mortar”[12]として開発され、重機関銃用の三脚銃架に搭載できる軽量迫撃砲として完成した。M4の大きな特徴は、通常の迫撃砲のように墜発(砲口から砲弾を装填して砲身内に滑り落として発砲する方式)だけではなく、大きな仰角をつけない平射の状態であっても、弾頭に"rocket driver"と呼ばれる少量 の増加装薬を装着し、砲口に弾薬を挿入した状態でこれに点火することにより砲尾側に砲弾を加速し、撃針に打突させることで墜発と同様に発砲できる、という点であった。

このような特殊な“無反動迫撃砲”が開発された理由は、当初アメリカで開発された無反動砲は通常の火砲に比べれば小型軽量であったものの、運用には車輪付きの砲架が必要で、太平洋戦線においてジャングルや湿地帯のような場所で用いるにはまだ重く嵩張りすぎるため、更なる小型軽量の大口径火砲が求められたためである。

M4迫撃砲は特に問題なく開発され、1944年には試作砲が完成、実用試験の結果も良好であったが、前述の“クロムスキット”方式の無反動砲や“バズーカ”(携行ロケット弾発射筒)が開発されると、それらは「小型軽量の大口径火砲」という要求に対して充分なものであったため、M4は試験運用のみで本格量産も配備もされずに終わった。以後もこの方式、もしくはこれに類似した方式の“無反動迫撃砲”が開発・運用された例はないが、アメリカが1950年代に開発した戦術核兵器である「デイビー・クロケット」は、やや特殊な方式ながら大仰角による曲射専門の無反動砲であり、資料によっては「核無反動迫撃砲」と表現されている。

無反動砲は小~中口径の火砲として、主に歩兵砲、対戦車兵器として歩兵部隊に配備され、弾種の変更が容易であるため、対人用のフレシェット散弾、発煙弾、信号弾、照明弾の打ち上げなどにも利用できる。

初弾発射後はカウンターマスやガスによる爆風や炎、巻き上げられる土煙で発射位置を特定され反撃を受ける危険が高まる。そのため、発砲後は速やかに位置を移動する必要があり、運搬が容易ではない大型のものは初弾命中による確実な敵の撃破が必要とされた。無反動砲の開発された当時は正確な照準を可能とする精密照準装置(光学視差式距離計(レンジファインダー)等)が大型で複雑なものしかなく、砲の付属品として搭載することが難しかったため、“スポッティングライフル(測距銃)”と呼ばれる、曳光弾専用の銃を砲と同軸に装備して正確な照準の手段としていた。

射撃の際には、後方に放出されるカウンターマスや爆風が射手や周囲の人間を害する危険性があるため、「後方危険界」と呼ばれる範囲を設定し、これに味方が立ち入らないよう配置、運用する必要がある。爆風が反射する可能性のある建造物内や掩蔽壕といった狭い空間からの発砲は困難で、「後方に十分な空間がなければ運用できない」といった制約が生じる。同様の理由から、肩に担いで発射する携行式の物を伏射(伏せ撃ち)する場合は射手の下半身や足を危険域に巻き込まないよう注意する必要があり、大きな仰角を取っての射撃を想定する場合には、事前に後方の地面を掘り下げるなど、無反動砲の特性を考慮した砲座を構築する必要がある。

また、装甲戦闘車両の搭載火器としては、後方噴射を伴うものは砲塔架装に困難があり、そうでない方式も正面装甲の間隙が大きくなるなど不具合が多い。反動自体もある程度車体重量で抑え込めるため、野戦用の無反動砲をジープ等の軽車両に載せた簡易的なものを除けば、無反動砲搭載として開発された車両はわずかであり、コッカリル 90mmや、SPG-9無反動砲を改造した2A28のような低圧砲(低反動砲)が開発された[注 22]。

このように運用上の欠点や制約はあるものの、より軽便な携帯ロケットランチャーや高性能な対戦車誘導弾などが普及した後も、ロケット弾より弾頭の飛翔速度が速く、横風の影響も受けにくいため弾道性能、命中精度が良好で、対戦車ミサイルより安価かつ多目的に使用できる事から無反動砲は使われ続けている。

![]() ユーゴスラビア社会主義連邦共和国/

ユーゴスラビア社会主義連邦共和国/![]() ユーゴスラビア連邦共和国/

ユーゴスラビア連邦共和国/![]() セルビア

セルビア

(D)=デイビス式 (K)=クルップ式 (K-R)=ロケットアシスト型クルップ式[注 25] (B)=バーニー式 (KM)=クロムスキット式 (Kch)=クルチェフスキー式 (Du)""Düsen Kanone"方式

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.

Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.