トップQs

タイムライン

チャット

視点

高田地震

越後国高田藩を中心に被害をもたらした地震 ウィキペディアから

Remove ads

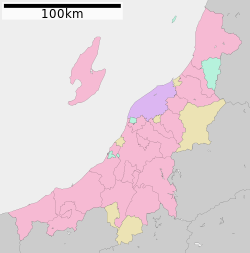

高田地震(たかだじしん)とは、越後国高田藩を中心に被害をもたらした地震。主に1666年に発生した寛文高田地震と、1751年に発生した宝暦高田地震がある。本稿ではこれらに加え、高田平野付近を震央とする被害地震について記述する。西暦は1582年以前はユリウス暦、以降はグレゴリオ暦で示す。

西暦換算に関する注意

|

1502年の地震

→詳細は「越後南西部地震」を参照

1502年1月18日 (文亀元年12月10日)巳の刻(午前10時頃)に発生し、越後の国府(現直江津)で潰家及び死者多数の被害をもたらした地震である。越後南西部地震とも称される。会津でも強く揺れたという。震央は北緯37.2度 東経138.2度[注 1]、マグニチュードは6.5~7.0と推定されている。また余震が5,6日続いた[1]。

この地震によって、真那板山(北緯36度52分35秒 東経137度53分46秒)の西側斜面が幅1,200mに渡って崩壊し、姫川を堰き止め天然ダムとも呼ばれる河道閉塞を形成したと推定されている。堰き止め状態は数十年ほど継続した[2]。

1614年の地震

→詳細は「慶長十九年十月二十五日の地震」を参照

1614年11月26日(慶長19年10月25日)に発生したと推定される地震。越後高田で津波被害の記録があり、従来越後高田の地震など呼称されてきたが、この津波記録は疑わしい[3]。被害記録は広い範囲に及ぶ大地震にもかかわらず史料が少なく実体不明な歴史地震とされ、震源については検討すべき課題が多いと指摘される[1]。

1666年の地震

1666年2月1日(寛文5年12月27日)申の下刻(16~17時)に発生し、越後高田を中心に被害をもたらした地震である。寛文高田地震、越後西部地震とも称される。村上で強震、八王子でも有感。震央は北緯37.1度 東経138.2度[注 1]、地震の規模はM6+3⁄4程度と推定されている[4][注 2]。地震発生時、14~15尺(約4.5m)ほど積雪していた。震害で高田城の本丸、二の丸、三の丸に被害が生じ、侍屋敷700余が倒潰した。民家の倒潰も多かった。また、夜になって火災が発生した。

家老の小栗正重と荻田長磐らが倒壊家屋により圧死したほか、越後高田藩家中150人(120人)余が死亡、全体の死者は1,400~1,500人(600人?)とされている[1]。

1751年の地震

1751年5月21日(寛延4年/宝暦元年4月26日)丑の刻(午前2時頃)に関川東岸の高田平野(頸城平野)、現在の新潟県上越市中央部を中心に被害をもたらした地震である。宇佐美龍夫による推定では、マグニチュード7.0から7.4相当とされている。宝暦高田地震、或いは越後・越中地震とも称される。

震央は北緯37.1度 東経138.2度[注 1]付近と推定されている[5]が、別な研究では青田難波山の難波山背斜南部とする説もある[6]。この地震による死者は、資料によって異なり、1100人から2000人程度であったとされる[7]。高田平野周辺には、平野東西両縁に沿って活断層が連続的に存在しているが、高田平野西縁断層系で発生したと考えられている[6]。

この地震による代表的な被害は、名立区(現:新潟県上越市)の海岸段丘が、地すべりにより崩れ落ち、406人が死亡した「名立崩れ」など、多大な被害をもたらしている。これにより高田藩は江戸幕府に金銭面での救済[注 3]を求めている。

Remove ads

1847年の地震

1847年5月13日(弘化4年3月29日)昼九ツ(正午ごろ)、越後国頸城郡を中心に被害をもたらした地震が発生した。震央は北緯37.2度 東経138.3度[注 1]付近、地震の規模はM61⁄2と推定されている。この地震の5日前の3月24日に善光寺地震(M 7.4)が発生しており、この地震の被害と区別できないところが多い。今町(現直江津)では24日の地震より強い揺れで、家300余潰、液状化現象も発生した。川浦陣屋(現上越市三和区)大破。高田家中皆潰17、足軽長屋残らず大破。24日と29日の地震被害を合わせて頸城郡の代官領の136ヵ村4,596戸中、潰293、半潰1,034、大破148(248?)、死者16人。高田城内で全潰447、破損1,671、死者5人[1]。

その他

日本被害地震総覧や理科年表では1847年2月15日(弘化4年1月1日)に越後高田で被害地震があったとされている[1][8]が、加納(2016)はこの被害記録は1847年善光寺地震によるものであり、実際にこの日地震があったわけではないとしている[9]。

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads