第四紀の大量絶滅

ウィキペディアから

第四紀の大量絶滅 は、新生代第四紀に起こった古生物とくに大型動物相「メガファウナ(英語版)」の大量絶滅である。本項においては後期更新世の同時多発的な絶滅を中心に解説する。

この記事は英語版の対応するページを翻訳することにより充実させることができます。(2024年7月) 翻訳前に重要な指示を読むには右にある[表示]をクリックしてください。

|

第四紀の中では完新世、すなわち1万年前から現在の期間においてもホモ・サピエンスの環境破壊による大量絶滅が進行中であり、地球上の生物の少なくとも50%以上の生物種が絶滅する見込みであるが、これについては本項での記述の対象としない[注釈 1]。

概要

要約

視点

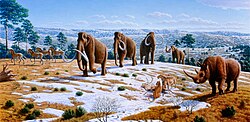

第四紀の大量絶滅は、更新世の後半、おおむね最終氷期とその終了後(約7万年前-1万年前)に起こった。主に絶滅の対象となったのは「メガファウナ(英語版)」と呼ばれる大型動物相(哺乳類・爬虫類・鳥類)である。

現在(21世紀)の時点で、人類に匹敵またはそれ以上の大きさを持つ大型陸棲動物のほとんどはアフリカ大陸やユーラシア大陸の南方に多く、それ以外のたとえばヨーロッパや(日本列島を含む)アジアの中・高緯度地域、北米大陸や南アメリカ大陸、オセアニアやマダガスカルなどでは現生の大型陸棲動物は少なく、大量絶滅も南北アメリカ大陸やオーストラリアを筆頭に世界規模で発生していた。対照的に、海洋生物ではこの様な大量絶滅はこの時期には発生してこなかった。

ゾウ目ではデイノテリウム科・マストドン科・ステゴドン科・ゴンフォテリウム科が全滅し、最後に残ったゾウ科もマンモス属が滅び、アフリカゾウ、アジアゾウ、マルミミゾウのわずか3種のみが生き残った。

北米大陸と南米大陸で繁栄した異節上目も、メガテリウム・グリプトドンなどの大型種が絶滅し、地上性のナマケモノなどが全滅した。北米大陸はラクダ科・ウマ科・バク科の故郷でもあるが、これらの全てが北米大陸から消え去った[注釈 2]。

オセアニアで繁栄した有袋類も、ディプロトドン・プロコプトドンなどの大型種が絶滅した。また、北米大陸や南米大陸に生き残っていたマクラウケニアやトクソドンなどが絶滅したため、滑距目や南蹄目などが消滅した。

ネコ目もスミロドン・ダイアウルフ・ホラアナグマ・アメリカライオンなどの大型肉食獣が絶滅した。

鯨偶蹄目のジャイアントムース(英語版)・スタッグムース(英語版)・ステップバイソン、ウマ目のエラスモテリウムなど大型草食獣も数多く絶滅した。バイソン属も故郷のアジアでは絶滅し、アメリカバイソンとヨーロッパバイソンが北米大陸と大陸側のヨーロッパで生存した。

日本列島(英語版)ではナウマンゾウ、ケナガマンモス、バイソン属[注釈 3]、オーロックス、スイギュウ[6]、ヘラジカ、ヤベオオツノジカ、中・小型のシカ類[注釈 4]、ウマ[10]、本州以南のヒグマ、更新世の大型オオカミ[11]、トラ、ヒョウ、オオヤマネコ、ベンガルヤマネコ[12]、オオヤマリクガメ[13]、ステラーカイギュウなどが後期更新世以降に姿を消している[3][注釈 5]。

その他にも、爬虫類ではメイオラニアなどの大型のカメ類、メガラニア、鳥類のテラトルニスコンドルなどが絶滅した。

ヒト属についても、サピエンスが急速に全世界に拡散し、ホモ・エレクトスやネアンデルタール人などの化石人類が駆逐され絶滅した。

- 後期更新世のチリの大型動物相の一部。

- 後期更新世のブラジルの大型動物相の一部。

- オーストラリアの大型動物相の代表的な種であるディプロトドン。

原因

要約

視点

→「現生人類の拡散」および「外来種 § 外来種の是非」も参照

第四紀の大量絶滅が起こった原因については、全世界に広がったサピエンスの乱獲や道具として持ち込まれた「火」や生息域を巡る人類との競合などにより滅ぼされたとする「人類原因説」と、氷期と間氷期を繰り返した更新世の急速な気候変動により滅びたとする「気候変動説」が対立しており、現在もにぎやかに議論が続いている。どちらの説も、絶滅の時期や動物相と一致しない部分があり、十分な説得力を持てていない。

しかし、近年では(野生動物と人類との接触の期間がより長かった)アフリカ大陸やユーラシア大陸の南部に現生の陸棲大型動物の大半が生き残っていることや、人類の各大陸や島々への到達の時期と該当地域における大量絶滅などの時期の付随性などが目立ったり、幾度かの気候変動を乗り越えてきた数々の種類が後期更新世や完新世で急に絶滅している事例も目立つことから、人類による影響が最も重大な原因だったとする言説を支持する声が増加している。中には「人類原因説」と「気候変動説」などが多角的に作用したとする説を支持する声もある[15][16][17]。

一説には、この大量絶滅において人類の影響で絶滅した陸棲の大型動物は178種以上に渡るとされており[18]、既存の群集生態学の知見にもこの大量絶滅のコンセプトが欠落してきた可能性もある[19]。

なお、マンモスをふくむ一部については伝染病により絶滅したとの説もあり、狩猟・気候変動・伝染病などの複合的な要因により大量絶滅が起こったという玉虫色の説明を行う学者も多い。

疑似科学では、オーストリア人アレクサンダー・トールマンの「超古代彗星衝突説」がある。彼の主張によれば、9,500年前に地球に氷彗星が衝突した。この際の大津波により、聖書の記述どおりノアの洪水が起き、プラトンの記述どおりアトランティス大陸が沈み、その他世界各地の神話どおりの大災害を起こして回ったという。さらに舞い上がった塵により寒冷期が訪れ、マンモスなどの大量絶滅が起こったという。この説は、欧米の創造論者や超古代文明信奉者に一定の支持を得ている。

なお、定向進化説においては、しばしば「マンモスの長すぎる牙」や「ギガンテウスオオツノジカの大きすぎる角」を取り上げ、これらの動物は大きすぎる牙や角のせいで滅びたと説明される場合もある。

- 各大陸や島々における大型動物相の大量絶滅の時期は異なり、「気候変動説」よりも「人類原因説」との合致性がより強い。

- 人類の繁栄以降、陸棲の野生哺乳類のバイオマスは85%も減少した可能性がある。

- 各時代における人類の狩猟対象の小型化を示すグラフ。

関連項目

脚注

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.