Loading AI tools

本項では、科学史の中、学問としての物理学の発展の歴史(英語:history of physics)を述べる。

自然科学は歴史的に哲学から発展してきた。物理学は、もともと自然哲学と呼ばれ、「自然の働き」について研究する学問分野を表していた。英語のphysicsという単語は、ギリシア語で「自然」を意味するφύσις(physis)に由来する。

物理学を構成する学問分野の研究は、天文学、光学、力学といった分野から始まり、これらは幾何学という方法論を通じて統合された。これらの古代の学問は、バビロニアやヘレニズムの、例えばアルキメデスやプトレマイオスによって創始された。そうして「物理学」と呼ばれる学問は古代哲学に取り入れられた。西洋の哲学はアリストテレスの「4大元素」の考えを元に発展した。一方で、イスラーム哲学や中国哲学、インド哲学など、世界各地の文明でも独自の哲学が発生し、互いに影響を与えた。

自然の論理的な理解への探求は、古代ギリシアで少なくとも紀元前650年頃から480年頃には、ソクラテス以前の哲学者によって始められた。自然現象に対する超自然的、宗教的、神話的説明を受け入れることを拒み、全ての出来事には理由があると主張した哲学者タレス(紀元前7世紀から紀元前6世紀)は「科学の父」と呼ばれている[1]。レウキッポス(紀元前5世紀前半)は、全ての物体は原子と呼ばれる不滅不分割の粒子で構成されているという原子論を発展させた。この考えは、デモクリトスによって大きく発展した。

アリストテレス(紀元前384年-紀元前322年)はプラトンの弟子であり、物理現象の観察は、究極的にそれらを司る自然法則の発見につながるという考えを推し進めた。彼は一連の「物理学」の研究に関する文献『自然学』を初めて著した。紀元前6世紀から紀元前4世紀頃のギリシア古典時代及びヘレニズム時代には、自然哲学は徐々に論争の多い学問分野に発展していった。

ギリシア古典時代の初期には、地球は球形であるということは既に広く知られており、紀元前240年頃にエラトステネス(紀元前276年-紀元前194年)がその周長を正確に測定した。アリストテレスの地球中心的な見方とは対照的に、アリスタルコス(紀元前310年-紀元前230年)は、地球ではなく太陽を中心に置いた地動説を明確に主張した。アリスタルコスの考えを継いだセレウコスは、地球は自身の軸を中心として自転し、それが太陽の周りを公転していると述べた。プルタルコスは、根拠を持って太陽系を証明した最初の人物はセレウコスであると述べている。

紀元前3世紀には、ギリシアの数学者アルキメデスが流体静力学、静力学の基礎を作り、てこの原理を説明した。紀元前250年頃に書かれた著書On Floating Bodiesの中で、アルキメデスは浮力の法則を発展させ、いわゆるアルキメデスの原理について述べている。天文学者プトレマイオスは包摂的な天文学の解説書『アルマゲスト』を著し、その後の科学の基礎を作った。

古代において蓄積された知識の多くは失われた。有名な思想家の著書でさえ失われ、その断片だけが残った。ヒポクラテスは少なくとも14冊の著書を著したが、そのほとんどは失われた。アリストテレスは150の著書を著したと伝えられているが、残っているのはわずか30冊であり、そのいくつかは講義ノート程度のものである。アッバース朝のカリフは古代の文献を多く集め、それらをアラビア語に訳させた。キンディーやファーラービー、イブン・スィーナー、イブン・ルシュド等のイスラムの哲学者は、ギリシアでの成果を彼らの宗教を通して再解釈した。特にイブン・アル・ハイサムとアブー・ライハーン・アル・ビールーニーによって大きな貢献がなされ[2][3]、最終的に西ヨーロッパに伝わってロジャー・ベーコンやウィテロによって研究された。

古代ギリシアの成果は、アラビア語からラテン語への翻訳によって西洋に再びもたらされ、ユダヤ-イスラムの理論と結びついて中世哲学に大きな影響を与えた。トマス・アクイナスやスコラ学者達は、古代ギリシアの哲学とキリスト教神学との調和を探り、アリストテレスを古代世界で最大の思想家とみなした。聖書と直接矛盾しない限り、アリストテレス物理学は、ヨーロッパの教会で物理現象を説明する際の基礎とされた。

アリストテレス物理学に基づいて、スコラ物理学では、物体をその本質に従った動きとして記述した。完全な円運動は天球の非腐敗領域に存在する天体の生来の性質と考えられたため、天体は円運動として記述された。慣性やモーメントの考えの祖先となったインペトゥス理論は、ジョン・ピロポノスやジャン・ビュリダンらの中世哲学者によって発展させられた。月の軌道より下にある物体の運動は不完全なように見え、そのため一貫性のある運動とは見なされなかった。月以下の領域でのより理想的な運動は、人工物によってのみでしか達成されず、17世紀以前の多くの人には、自然科学の研究には正当な意味を見いだせなかった。石は土の元素を含み、土質の物体は地球の中心に向かって真っ直ぐ動く傾向があるという風に、この頃の月以下にある物体の運動の物理的な説明は、「傾向」を中心にしていた。

古代中国やインドでも、物理学や数学上の重要な伝統が生まれていた。インド哲学では、ヴァイシェーシカ学派のカナーダが紀元前1千年紀に原子論に似た考えを提案し[4][5]、この考えはその後の1千年で、法称や陳那によって仏教的原子論として発展した[6]。インド天文学では、アリヤバータの『アーリヤバティーヤ』(499年)の中で地球の自転について述べられ、またニラカンタ・ソマヤジ(1444年-1544年)はティコ・ブラーエが提案したのと似たような太陽系のモデルを提案した。中国の哲学者墨子(紀元前470年頃-紀元前390年)は、慣性と似た概念を考えた。光学分野では、沈括(1031年-1095年)が独立にカメラ・オブスクラを発明した[7]。中国における磁性の研究は紀元前4世紀のBook of the Devil Valley Masterに遡り[8]、方位磁針の発明に繋がった。

17世紀には、自然哲学者はスコラ哲学の問題に継続的に取り組み始め、物理学や天文学に数学的な記述を適用すると、運動の特徴を正確に一般化して表現できることに気付いた。トスカーナ大公国の数学者ガリレオ・ガリレイはその中心人物であった。ガリレオの時代の大学での数学者の役割は、法学、医学、神学(哲学と密接に繋がっていた)の3大学問より劣るものとされていた。しかしガリレオは、技術的な法則に関する記述内容が哲学的な関心を引くと感じていた。これは、例えばニコラウス・コペルニクスによる太陽、地球、月、惑星の相対運動の分析のように、天体の数学的分析によって哲学者の述べる宇宙観、自然観に誤りがあることが示されることになるからである。ガリレオはまた力学的な実験も行い、それが自然なものであれ人工的なものであれ、運動そのものが数学的に記述可能な、一般的に共通した性質を持つことを主張した。

ガリレオは1609年に望遠鏡で発見した木星の衛星を元に1610年に『星界の報告』を出版し、数学と哲学の両方でメディチ家のお抱え学者の座を獲得した。メディチ家の哲学者として、彼はアリストテレスの伝統に連なる哲学者と議論することが求められ、1632年のDialogue Concerning the Two Chief World Systemsに続いて海外で出版されたThe AssayerやDiscourses and Mathematical Demonstrations Concerning Two New Sciencesでは世界中で多くの読者を得た[9][10]。

運動に関する力学的実験や数学的記述に対するガリレオの興味は、実験に基づいた新しい自然哲学の伝統を樹立するに至った。この伝統は、ウィリアム・ギルバートやフランシス・ベーコン等の哲学改革者達の非数学的な主張とも合わさり、ガリレオの死後も、イタリアではエヴァンジェリスタ・トリチェリやアカデミア・デル・チメントの参加者、フランスではマラン・メルセンヌやブレーズ・パスカル、オランダではクリスティアーン・ホイヘンス、イギリスではロバート・フックやロバート・ボイル等、多くの学者に引き継がれた。

フランスの哲学者ルネ・デカルトは実験哲学のネットワークに繋がっており、多くの影響を受けていた。しかしデカルトは、伝統的なスコラ哲学に取って代わろうというより野心的な意図を持っていた。感覚を通して解釈される現実を疑問視し、知覚される全ての現象を「微粒子」の見えない海の運動に帰着させることで、デカルトは哲学の説明スキームを再構築しようと試みた(特に、彼は人間の思考と神を物理宇宙とは切り離されたものとして、彼のスキームから保留した)。この哲学的枠組みを提案する中で、デカルトは、例えば惑星と地上の物体等の別の種類の運動は本質的に異なるわけではないが、宇宙の原則に従った微粒子の運動の現れ方が異なるだけだと考えた。特に影響が大きかったのは、宇宙での微粒子の渦運動に帰着させた天体の円運動についての説明であり(デカルトはスコラ派の信念に基づいて、真空は存在しないと主張した)、また微粒子が物体を下に押し下げる性質に帰着させた重力の説明である(渦動説)[11][12][13]。

デカルトはガリレオと同様に、数学的な説明の重要性を確信していて、彼や彼の追随者は、17世紀の数学や幾何学の発展に大きく貢献した。デカルトによる運動の数学的な記述は、クリスティアーン・ホイヘンスやゴットフリート・ライプニッツに引き継がれ、1714年にThe Monadologyが書かれた。

17世紀末から18世紀初頭にかけて、デカルト力学の伝統はケンブリッジ大学の数学者アイザック・ニュートンの確立した哲学に脅かされていた。デカルト力学では、全ての運動は微粒子による即時の力に帰着して説明されなければならなかったのに対し、ニュートンは宇宙の全ての運動を一連の基本的な数学的原理で説明する方法を選んだ。彼は1687年に出版した『自然哲学の数学的諸原理』の中で、この基本原理を運動の3法則と万有引力として紹介した。これらの原理を用いてニュートンは、例えばヨハネス・ケプラーが、惑星はもともと楕円運動する性質を備えていると考えたように、物体はその形状によって定められた経路を通って運動するという考えを否定し、通常観測される経路だけではなく、あらゆる物体の将来全ての運動をも、現在の運動と質量、それらに働く力に基づいて推定することができると証明した。しかし、観測される惑星の運動は完全に正確にはニュートンの計算と合わず、神学にも没頭していたニュートンは、太陽系が安定に継続するために神が介入していると想像した。

ニュートンの原理は、哲学的には受け入れられない運動や重力への形而上学的な説明の欠如を指摘した大陸の哲学者との間での論争を引き起こした。1700年頃に始まった大陸とイギリスの哲学者の間の亀裂は過熱し、ニュートンとライプニッツの支持者の間で、それぞれが独立に考案していた微積分学の分析技術の優先権に関して、個人的なひどい口論が起こったりもした。当初はデカルトやライプニッツの大陸派がイギリスを除いて支配的だったが、ニュートン自身は個人的に重力についての哲学的理解の不足について不安に思っていたものの、著書の中では、この現実を推論するのに何も必要ではないと主張していた。18世紀に入ると、大陸の自然哲学者も徐々に、数学的に記述された運動について形而上学的な説明なしで済ますというニュートンの方針を受け入れ始めた[14][15][16]。

ニュートンとライプニッツによって確立された数学的に分析する手法は、より多くの数学者が計算を学び、公式を発展させた18世紀に花開いた。運動の問題への数学的分析の応用は、論理的力学または混合数学(後に古典力学と呼ばれるようになった)として知られた。この研究は、当初は天体力学を中心に進展したが、ダニエル・ベルヌーイの流体力学に関する1738年のHydrodynamicaの研究等でも応用された[17]。

論理的力学は、ニュートンの原理を基礎として観測される運動の数学的記述の発展に取り組み、解析的近似によって複雑な式の取り扱いを大きく改善した。当時の代表的なテキストは、ヨハン・バプティスト・ホーヴァスによって出版された。18世紀の終わりには、神の介入を考慮せず,ニュートンの原理だけで太陽系の安定性を検証できるほど正確なものになっていた[18]。

ブルック・テイラーやコリン・マクローリン等の数学者によって進められたイギリスでの研究は、大陸での発展に遅れを取るものだったが、その一方で大陸ではダニエル・ベルヌーイ、レオンハルト・オイラー、ジョゼフ=ルイ・ラグランジュ、ピエール=シモン・ラプラス、アドリアン=マリ・ルジャンドルらに主導されて花開いていた。18世紀の終わりには、この分野はフランス科学アカデミーのメンバーで占められていた[19][20][16][21]。

同じ頃、ガリレオらによって始まった実験の伝統も存続していた。イギリスの王立協会とフランス科学アカデミーがその中心であり、1704年の著書『光学』Opticksで白色光をプリズムによってスペクトルに分ける実験を紹介したニュートンは、実験分野においても影響力の強い人物だった。力学、光学、磁性学、静電気学、化学、生理学等の実験は、18世紀には互いに明確には分かれていなかったが、理論科学と実験科学の間には方向性に大きな差異が生じてきた。例えば化学の実験では、化学結合における抽象的なニュートン力の理論の構築に向かうのではなく、化学物質の単離や化学反応の分類に焦点が当てられるようになった[22]。

ただし電流、カロリック説、フロギストン説等の重さのない流体を扱う理論では、理論と実験の結びつきは残っていた。これらの概念を現実の流体と見なすと、その流れは力学装置や化学反応を通して追うことができる。この分野での実験は、ライデン瓶やボルタ電池等の新しい種類の実験機器や熱量計等の新しい計測機器の開発や温度計等の旧来の機器の改良に繋がった。また、グラスゴー大学のジョゼフ・ブラックによる潜熱やフィラデルフィアの科学者ベンジャミン・フランクリンによる正負の電荷等、新しい概念が登場した。

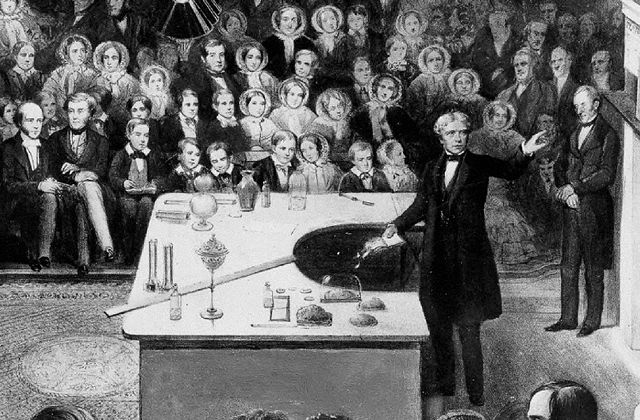

18世紀初頭には、運動におけるニュートンの原理のような静電気学や磁性学における絶対的な理論を探すことが重要な課題であったが、成し遂げた者はいなかった。19世紀初めに実験の伝統が広く根付き、新しく設立された王立協会のような機関でそれが洗練されてくると、この不可能はゆっくりと解消していった。王立協会では、ジョン・ドルトンが化学の原子論的解釈を提案し、トーマス・ヤングが光の波としての解釈を提案し、マイケル・ファラデーがファラデーの電磁誘導の法則を確立した。その一方で、論理的力学の分析法は実験的現象にも適用され始めた。その顕著な例がフランスの数学者ジョゼフ・フーリエが1822年に発表した熱の流れについての分析法である[23][24][25]。

1850年から1870年にかけてのエネルギーについての数理物理学の確立は、前時代の物理学の適用範囲を大きく拡張し、物質世界がどのように動いているのかという伝統的な疑問に挑戦できるようになった。ピエール=シモン・ラプラスの天体力学に関する研究が、基本的で完全に可逆な法則に従う決定論的力学観を強化したのに対し、エネルギー、特に熱流の研究は宇宙の決定論的見方に疑問を投げかけた。ラザール・ニコラ・マルグリット・カルノー、ニコラ・レオナール・サディ・カルノーとエミール・クラペイロンによるエネルギーの理論やジェームズ・プレスコット・ジュールによる力学的、化学的、熱的、電気的仕事の互換性の実験、また彼自身によるCambridge Mathematical Triposでの数理分析の訓練等を元にして、グラスゴー大学の物理学者ウィリアム・トムソンらは、異なった形のエネルギーの変換やエネルギー全体の保存に関連した新しい数理物理学を確立した(熱力学の第1法則として知られる)。彼らの研究はすぐにドイツの物理学者ユリウス・ロベルト・フォン・マイヤーや生理学者ヘルマン・フォン・ヘルムホルツが行っていた力の保存に関する類似の研究と結びつけられた。

トムソンは数学的なヒントをジョゼフ・フーリエの熱流の研究から得たが、経時によるエネルギーの消失(熱力学の第2法則として知られる)は、物理学の基本的な原理であると信じていた。これは、トムソンとピーター・ガスリー・テイトの影響力の大きな著書 Treatise on Natural Philosophyで詳しく説明されている。しかし、トムソンが熱力学と呼んだものの別の解釈がドイツの物理学者ルドルフ・クラウジウスの研究によって確立された。彼が考案し、ルートヴィッヒ・ボルツマンとジェームズ・クラーク・マクスウェルが発展させた統計力学では、エネルギーや熱は粒子の運動の速度と考えられる。粒子の統計的な状態とその状態のエネルギーは相互に関連付けられ、エネルギーの消失は粒子が乱雑な状態に向かう傾向であると再解釈される(状態の乱雑さは、「エントロピー」という用語で表される)。熱力学の第2法則の統計的な解釈と絶対的な解釈の対立は何十年も続いた論争を生み出し(「マクスウェルの悪魔」等が知られている)、20世紀初頭に原子の振舞いが確かに理解されるまで、決定的には解決されなかった[26][27]。

一方、新しいエネルギーの物理学は、特に場の概念の導入と1873年のマクスウェルのTreatise on Electricity and Magnetismにより、電磁現象の分析の仕方を変え、カール・フリードリッヒ・ガウスやヴィルヘルム・ヴェーバーらによる理論的な研究の基礎となった。粒子の運動の中への熱の閉じ込めやニュートン力学への電磁場の概念の付加は、観測された物理現象に対する理論的土台を大幅に強固することになった。光は「エーテル」を通って波の形でエネルギーを伝達するという予測とヘルムホルツの弟子であるハインリヒ・ヘルツによる1888年の電磁波の発見に基づくその予測の実証は、理論物理学の大きな成果であり、場の概念に基づくより基礎的な理論がすぐに発見されるという期待が高まり、電磁波の伝播の研究がその直後1890年代に始まった[28][29][30][31]。ニコラ・テスラ、ジャガディッシュ・チャンドラ・ボース、グリエルモ・マルコーニらによって実験が行われ、ラジオの発明に繋がった。

マクスウェルの理論の成果は、その頃見つかり始めていたいくつかの欠陥によって崩れつつあった。マイケルソン・モーリーの実験では、エーテルに対する地球の運動の角度の変化から期待される光速のぶれが検出できなかった。ヘンドリック・ローレンツは、エーテルは圧縮された物質であり、そのため検出できないのだと説明した。一方、波の予期しない形が発見され始めた。ウィルヘルム・レントゲンは1895年にX線を発見し、1896年にはアンリ・ベクレルがある種の物質は自発的に放射線を放出することを発見した。マリ・キュリーとピエール・キュリーは、このような性質を持つ物質を放射性物質と呼び、ラジウムとポロニウムという放射性元素を単離した。アーネスト・ラザフォードとフレデリック・ソディは、ベクレルの放射線を電子とヘリウム原子核であると同定した。1911年、ラザフォードは、原子の質量のほとんどは正の電荷を持った原子核に集中しているが、これは理論的には安定でないことを確かめた。放射線と放射性崩壊の研究は、1930年代を通じて物理学や化学の分野で競って研究された。この頃に発見された核分裂は「原子力」と呼ばれるようになる新しいエネルギーの実用化への道を開いた。

同じ頃、革新的に新しい物理学の理論が生まれ始めていた。1905年、当時ベルンの特許局職員であったアルベルト・アインシュタインは、光速はあらゆる慣性系で一定であり、電磁気学の法則は慣性系とは独立に通用するとし、時間や長さの観測は、測定される物体に対する観測者の運動に依存して変化すると主張した(これは特殊相対性理論と呼ばれる)。また、質量とエネルギーは、E=mc2という方程式に従って相互変換可能な量であることも示した。同じ年の論文で、アインシュタインは電磁放射は、黒体放射を正確に記述するために1900年にマックス・プランクが仮定した定数に従って、離散量(量子)で伝達されることを主張した。デンマークの物理学者ニールス・ボーアは、1913年にこの同じ定数をラザフォードの原子模型の安定性と水素原子から放出される光の周波数を説明するために用いた。

アインシュタインの相対性理論と光の量子性、ボーアの原子模型が徐々に受け入れられてくると、解決されたのと同じくらいの量の問題が新たに生じ、新しい基本原理に基づいた物理学を再構築する努力が続けられた。加速系への相対性理論の拡張(一般相対性理論)が1910年代に行われ、アインシュタインは加速の慣性力と重力の等価性を仮定し、宇宙は曲がっていて有限な大きさであるとの結論を得、また重力レンズや重力場での時間の歪みを予測した。

原子の量子論は、1920年代に量子力学に発展した。コンプトン効果によって光が運動量を運び、粒子を散乱させることが実証され、またルイ・ド・ブロイが粒子としても振る舞う電磁波のように、全ての物体は波としての性質も持ち得ること(粒子と波動の二重性)を示すと、量子理論は受け入れられていった。1925年にヴェルナー・ハイゼンベルク、マックス・ボルン、パスクアル・ヨルダンらによって行列力学として定式化された古典力学に代わる量子力学の新しい原理は、離散状態の確率論に基づき、因果性を否定するものであった。エルヴィン・シュレーディンガーは1926年に波に基づいた等価論を確立したが、ハイゼンベルクによって1927年に提案された「不確定性原理」(位置と運動量は同時に正確には計測できないことを示す)と量子力学の「コペンハーゲン解釈」(ボーアの故郷から名付けられた)は基礎的な因果律を否定し続け、アインシュタインらの反対派は「神はサイコロを振らない」と反論した[32]。また1920年代には、光子と量子力学に関するサティエンドラ・ボースの研究がボース=アインシュタイン凝縮の理論であるボース=アインシュタイン統計の基礎やボース粒子の発見に繋がった。

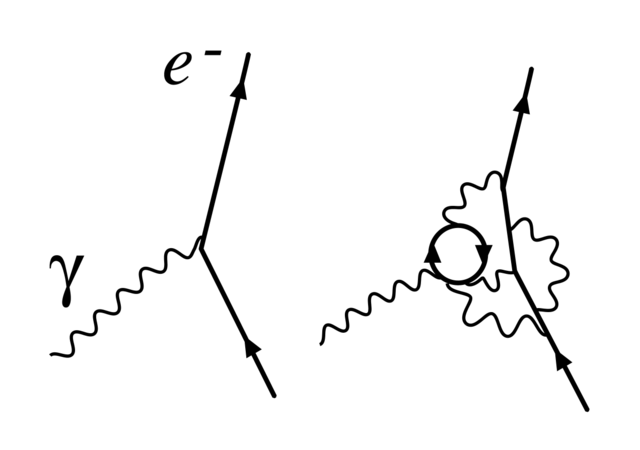

宇宙の基本的な性質については、哲学の側に傾きつつ議論が続いていたが、量子理論はポール・ディラックによる1928年のディラック方程式を始め、研究が続けられていた。しかし、電磁理論の量子化は、理論的な公式から無限大のエネルギーが導かれてしまうために、1930年代を通して停滞していた。この状況は第二次世界大戦が終わり、ジュリアン・シュウィンガー、リチャード・ファインマン、朝永振一郎らが独立に繰り込みを提案し、量子電磁力学が確立されるまで、解決されなかった[33]。

一方、短命の仮想粒子の交換によって制御される相互作用を介した場の量子論の概念の発展で、基本粒子に関する新しい理論が大きく進展した。特に湯川秀樹は、原子核の正電荷は、陽子と電子の中間の質量を持つ粒子によって媒介される強いが作用距離の短い力によって維持されるという説を主張した。この粒子は「中間子」と呼ばれ、1930年から始まる中性子、陽電子、ミュー粒子等の一連の粒子の発見に続いて1947年に確認された。戦後も、霧箱、原子核乳剤、泡箱、同時計数回路等の様々な装置によって、様々な種類の粒子の発見が続いた。最初、これらの粒子は宇宙線が残すイオン化された痕跡から発見されたが、新しくより強力な加速器が次々に作られるようになった[34]。

これらの粒子の散乱や崩壊等の相互作用の観測は、新しい基礎的な量子理論の鍵となった。マレー・ゲルマンとユヴァル・ネーマンは、これらの新しい粒子を特定の量によって分類し、順番を付けた。この研究により、1964年にブルックヘブン国立研究所で発見されたΩ-等の新しい粒子が予測され、またハドロンを構成するクォークが考えられた。当初クォークモデルは強い相互作用と適合しないと考えられ、S行列等の競合する理論も提案されたが、1970年代の量子色力学の確立によって最終的にゲージ理論に基づいた「標準模型」が確立された。この理論は重力を除く全ての力を記述でき、現在も受け入れられている[32]。

「標準模型」では、電弱相互作用理論と量子色力学を統合し、SU(3)×SU(2)×U(1)のゲージ群を構築している。電磁力と弱い相互作用の標準模型への統合の定式化は、シェルドン・グラショウ、スティーヴン・ワインバーグ、アブドゥッサラームによって行われた。標準模型で予測されたZボソンに媒介される中性カレントが欧州原子核研究機構によって発見されると[35][36][37][38]、グラショウ、ワインバーグ、サラムは1979年のノーベル物理学賞を受賞した[39]。

加速器によって様々な衝突エネルギーで標準模型で予測された粒子相互作用が観測され、実証されたのに対し、一般相対性理論を標準模型の枠組に組み入れるような理論は、弦理論が有力な候補として提案されたものの、出てこなかった。1970年代以降、基本粒子の物理学は初期の宇宙論、特にアインシュタインの一般相対性理論の帰結として提案されたビッグバン理論に対して洞察を与えたが、1990年代になると、天体観測によっても銀河の安定性(暗黒物質)や宇宙の加速(暗黒エネルギー)の問題等、解決しなければならない問題が見つかってきた。

Wikiwand in your browser!

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.

Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.