中世哲学

ウィキペディアから

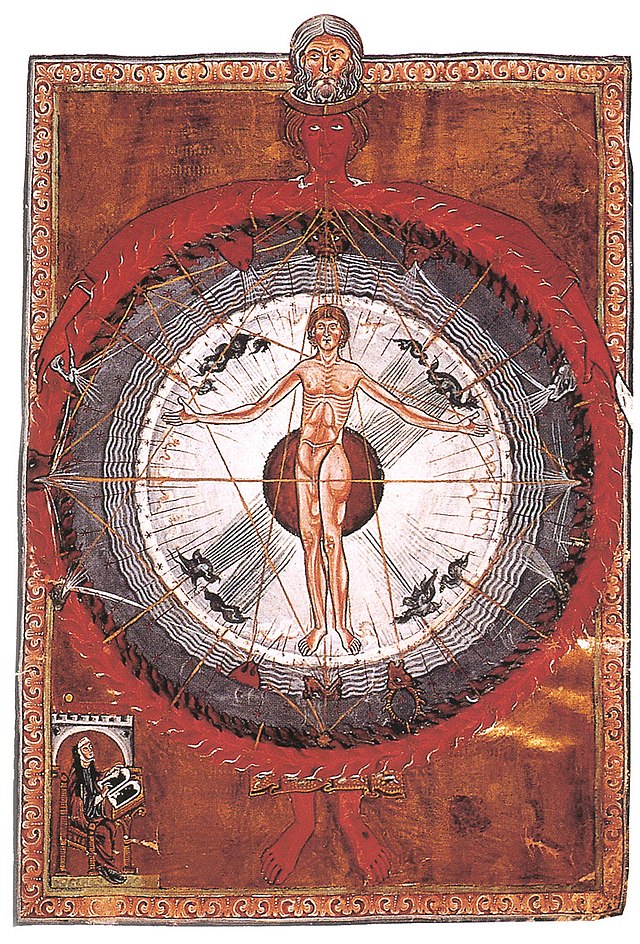

中世哲学(ちゅうせいてつがく)は、中世、具体的には5世紀に西ローマ帝国が崩壊してから14世紀にルネサンスが起こるまでの時期の哲学のことである。論者により便宜的に、4世紀以前の教父哲学を含めて言うことがある。独立した哲学の研究の計画として理解される中世哲学は8世紀中ごろのバグダードおよび、8世紀最後四半世紀のカール大帝の宮廷を巡ってフランスで始まった [1]。中世哲学は、古代ギリシアやローマで発展した古代文化の再発見の過程によって定義されることもあれば、神学的問題を扱い聖なる教義と俗界の学問を統合する必要によって定義されることもある。

中世哲学の歴史は伝統的に二つの主な時期、つまりアリストテレスおよびプラトンの研究が保存され、発展させられた12世紀までの初期中世と、アラブ系の批評家たちの反応を受け、宗教哲学、論理学、形而上学の注目すべき発展とともに、古代哲学の再発見の極致を記録した12、13、14世紀の「黄金時代」に分けられる。こういった区分は西方ラテン世界に適用される。本記事では中世イスラム哲学は散発的に扱うにとどめ、中世の東方ギリシア世界の哲学に関してはこれを扱わない(それぞれイスラーム哲学、ビザンティン哲学を参照)。だが実際には、そうしたヨーロッパでの発展、特に12世紀以降のそれは、特にイスラム世界での哲学の発達と密接な連関を持っており、20世紀に入ってからの研究では、その連続性を強調することが一般的である。ことに、イブン・ルシュド、モーシェ・ベン=マイモーンなどキリスト教思想に直接に影響を与えた論者の研究は、一般的に中世哲学の研究対象ともみなされている。

中世はルネサンスの人文主義者たちに見くびって扱われ、ギリシア・ローマの古典時代と、古典文化の「再生」つまり「ルネサンス」の間の野蛮な「中」世とみなされた。近代の歴史家は中世を、キリスト教神学に強く影響されてはいるが哲学的発展の起こった時期の一つだと考えた。この時期のもっとも注目すべき思想家の一人はトマス・アクィナスであるが、彼は自身を哲学者とみなすことは決してなかったし、常に哲学者たちを「キリストの啓示に見いだされる真の、厳密な知識に到達できない」として批判していた[2]。

この時期を通じて議論された問題としては、信仰の理性に対する関係、神の存在証明と神の唯一性(分割不可能性)、神学および形而上学の目的、そして普遍論争や個別化の原理における知識の問題があった[3]。

中世哲学の特徴

中世哲学は特徴として「神学的」である。イブン・スィーナーやイブン・ルシュドは除外できようが、中世の思想家たちは誰も自分を哲学者とは思わなかった。彼らの関心領域も神学的であった。彼らにとって、哲学者とはプラトンやアリストテレスのような古代の異教の著述家のことであった[4]。しかしながら、中世の著述家たちの神学的研究は古代の哲学者の考えや論理的な技法を利用して難解な神学的問題や教義の要点に取り掛かった。トマス・アクィナスはペトルス・ダミアニに追従して哲学は神学の婢(「ancilla theologiae」)だと主張した[5]。

中世の哲学者たちの研究に通底する三つの原理として、「ratio」として知られる、真理を発見するために論理学、弁証術、分析を用いること、「auctoritas」、つまり特にアリストテレスやその他の権威ある古代の哲学者への識見への敬意、「concordia」、つまり哲学の識見と神学的な教え・啓示を調和させるという義務[6]がある。

この時期最もよく議論された話題の一つに信仰と理性の対立がある。イブン・スィーナーとイブン・ルシュドはどちらも理性の側に立って研究した。ヒッポのアウグスティヌスは自身の哲学的探求に神の権威の範囲を超えさせることは決してしないと述べた[7]。アンセルムスは彼が部分的に信仰への攻撃とみなしたものに対して、信仰と理性の両方を考慮に入れたアプローチによって信仰を擁護しようとした[8]。信仰/理性の問題にアウグスティヌスの出した結論は(1)信仰し、そして(2)理解しようとするということであった。

歴史

要約

視点

中世初期のキリスト教哲学

初期中世の前後の境界線に関しては論争がある[9]。一般的にはヒッポのアウグスティヌス(354年 - 430年)に始まると言われるが、アウグスティヌスは厳密に言えば古典時代に属する。そして、初期中世は、盛期中世が始まる11世紀後半の学問の再興が始まり、続いて行く頃に終わるとされる。

西ローマ帝国の崩壊後、西ローマはいわゆる暗黒時代に陥った。修道院は数少ない正規の学術的研究の中心地のひとつだった。このことはおそらくヌルシアのベネディクトゥスの定めた戒律や、四旬節の始まる日にめいめいの修道僧に本を与えるという彼の提案の結果であろうと推定されている。その戒律では修道僧は毎日聖書を読むことになっていた。後の時代には修道僧は行政官や聖職者を養成するのに利用された[10]。

初期のキリスト教徒は、特に教父時代には、直観的・神秘的で、理性や論理的議論に基づかずに考える傾向があった。また、時に神秘的なプラトンの教義を重視し、体系的なアリストテレスの思想をあまり重視しなかった[11]。アリストテレスの著作の多くはこの時期西方では知られていなかった。学者たちはアリストテレスの『範疇論』、論理学関係の作品である『命題論』、そしてアリストテレスの範疇論の注釈書であるポルピュリオスの『エイサゴーゲー』などに基づいて議論していた(いずれもボエティウスによって翻訳された[12])。

中世哲学の発展に大きな影響を与えたローマ時代の哲学者が二人いる。ヒッポのアウグスティヌスとボエティウスである。アウグスティヌスは最大の教父とみなされている。彼は主に神学者で祈祷文の作者であったが、彼の著作の多くは哲学的である。彼の主題は真理、神、人の魂、歴史の意味、国家、罪、そして救済である。1000年にわたって、神学や哲学に関するラテン語の著作で彼の著作を引用したり彼の権威に頼ったりしていないものはほとんどなかった。彼の著作の中には、デカルトのような近世哲学に影響を及ぼしたものもある[13]。アニキウス・マンリウス・セウェリヌス・ボエティウス(480年 - 525年)はローマで古代から続く影響力の強い家に生まれたキリスト教哲学者である。彼は510年に東ゴート王国で執政官になった。彼の初期中世哲学への影響は注目されていて中世初期哲学が「ボエティウスの時代」呼ばれることもある[14]。彼はアリストテレスとプラトンの全ての著作を原典の古代ギリシア語からラテン語へ翻訳しようとし、実際に『命題論』や『範疇論』といったアリストテレスの多くの論理学関連の著作を翻訳した。また、彼はそれらの作品や(それ自体『範疇論』の注釈である)ポルピュリオスの『エイサゴーゲー』の注釈書を著した。これが中世西方世界に普遍論争を紹介した[15]。

彼ら以降の中世初期は哲学が衰微した時代とされ、一部の有名な人物のものを除けばこの時代の哲学はしばしば専門家たちですら無視してきた[16]。その原因は、この時代の思想家が哲学を主題として執筆することがなく、彼らの哲学的思索は専ら神学、論理学、文法学、自然学といった個別的な主題をもった論文に見いだされることにある[16]。

西方における研究活動の最初の注目すべき復興は、カール大帝がピサのピエトロやヨークのアルクィンの助言を受けてイングランドやアイルランド(ヨーロッパ大陸での混乱を避けて学者たちがアイルランドへ逃げ去り、そこでラテン・ギリシア文化の伝統を護持したという説が歴史家たちによって唱えられたこともあった[17])の学者を招聘し、また、787年の勅令によって帝国内の全ての修道院に学校を併設させた頃に始まる。これらの学校(scola)はスコラ学派の名の由来となっており、また、中世の研究活動の中心地となった。

この時期の哲学的活動の中では、古代の著作を写すことが大きな比重を占めていた。アルクィンやその弟子たちの論議した内容を記録した一連の資料(いずれも同じ書き出しで始まっている資料の集まりなのでその書き出し『ウーシア・グラエケー Usia graece...』と言う名で言及される)の中のいくつかは完全に過去の作品の抄録・抜粋でしかない[18]。

7世紀ごろから2世紀間にわたってアイルランド人が度々ヨーロッパ大陸に移住してきていた。その多くは僧侶で、各地に修道院を立てた。この潮流の中で9世紀になると彼らの中に卓越した学識を持った人物が現れた。その中でもマルティウス・スコトゥス、セドゥリウス・スコトゥス、そして次に述べるヨハネス・スコトゥス・エリウゲナの三人のスコトゥスが最も大きな業績を残した(当時スコトゥス、スコット人とはアイルランド人を指した)[19]。

ヨハネス・スコトゥス・エリウゲナ(815年 - 877年)はアルクィンの後を継いで宮廷学校長となった人物で、アイルランド出身の神学者にしてネオプラトニズム哲学者である。彼は、当時、使徒の時代に生きたと考えられていた偽ディオニュシオス・ホ・アレオパギテースの著作を翻訳・注釈した。彼は、この訳書の献呈の辞で「エリウゲナ」と自称したのだが、これは「アイルランド貴族の子孫」と言う意味のギリシア語である[20]。他にエリウゲナが訳したものとして、証聖者マクシモスの『アンビグア』および『タラシオスに対する問い』、ニュッサのグレゴリオスの『人間創造論』などがある[20]。エリウゲナの自著『自然の区分について』(ラテン語羅:De divisione naturae)は、内容としては哲学書と言うよりも神学書であるが、先達よりもはるかに体系的・徹底的にネオプラトニズムとキリスト教を統合しており、後の中世哲学を方向付けた。エリウゲナの著作はその生前には無視される傾向にあったが12世紀の哲学者たちに大きな影響を与えた、という理解が通俗的に広まっている[21]。しかし実際にはエリウゲナの同世代やすぐ下の世代の何人もの人物が著書中で『自然の区分について』を直接的にあるいは間接的にしており、逆に12世紀には、エリウゲナを熱愛するものはわずかにいるものの、目立った思想家のうちでエリウゲナから影響を受けたものはいなかった[21]。

ところで、この時期には、神はある者には救済されることを、またある者には地獄に落ちることを運命づけているのかどうかといった教義上の論争が起こった。神学者・文法家・詩人のオルベのゴデスカールクス(805年頃 - 866年/869年)がこの、神による予定には二種類あるとする説の唱道者であり、彼はアウグスティヌスの著述を根拠として自説を主張した[19]。エリウゲナはこの論争を解決するために呼び入れられた。彼の著書『予定論 De praedesinatione』によれば、神の実体は一つなのだから神の実体の一部である予定や予知が二重であると考えるのは誤りであるという。また、この「神による予定」の問題はそもそも「予定」とよばれるのは適切でないと彼は言う。なぜならば、神は時間のうちにではなく永遠のうちに存在しているので、「予定」のような時間的先後性を想起させる術語は不適切なのである[22]。さらにエリウゲナは、神が悪を創造したのではないことを示すために悪は善性の欠如だと規定するという、ネオプラトニズム(に影響を受けたボエティウスやアウグスティヌス)の説明を引用し、そのうえに自分の理論を構築した。しかし、その理論は独自性が高すぎるし極端なものであったために異端視されることになった[23]。

エリウゲナの活動と同時期に、パスカシウス・ラドベルトゥスが聖餐におけるキリストの実体的現臨についての問題を提起した。ホスティアはキリストの歴史的な肉体と同一なのであろうか?どのようにして多くの場所、時節に現臨できるのだろうか?キリストの本当の肉体が現臨しているがそれはパンとワインという見かけに覆われていて、神の人知を超えた業によってあらゆる時間・場所に現臨するのだとラドベルトゥスは主張した[24][25]。

この聖餐に関する問題について、11世紀の二人の思想家が論理学的方法を利用しつつ自説を主張した。トゥールのベレンガリウスは、聖別された後も物質としてのパンとワインは存続していると考え、聖体拝領において[A]「祭壇のパンとワイン」(Sと表す)は単に「聖体(パンとワインのまま)」(Pと表す)である、[B]祭壇のパンとワインは単に「キリストの体と血」(Qと表す)である、のどちらが正しいのか[26]という論点に対して

もしも[A]ならばパンとワインは存在している 大前提1

ゆえに、パンとワインは(常に)存在している 結論[27]

もしも[B]ならばパンとワインは存在している 大前提2

しかるに、聖別の前後をともに考慮しても

[A]か[B]のいずれかであり、それ以外はありえない 小前提

という両刀論法をもって自説を論証した。これによって聖体は感覚的にはパンとワインとして存続するが、知性的には価値的に変化するのだと彼は述べた。彼の主張は、神の威力が知性にのみ及んで感覚的事物の領域には及ばないということを示唆するため、正統派信仰を守る者には受け入れがたいものであった。そのため、カンタベリー大司教のランフランクスがベレンガリウスを論駁することになった。ランフランクスはまず、ベレンガリウスが[A]か[B]かの二分法で考えたのに対して、「Sは、(1)Pかつ非Q、(2)非PかつQ、(3)PかつQ、(4)非Pかつ非Q」と可能な全ての場合を吟味した(これは両刀論法を覆すための正攻法として当時知られていたという[28])。ベレンガリウスが命題[A]・[B]において「単に(ラテン語羅:solummodo)」という言葉を加えていたのはそれぞれ(1)・(2)の場合を排他的に表すためである。ベレンガリウスが(3)PかつQの場合と(4)非Pかつ非Qの場合をほぼ無批判に排除したのに対して、ランフランクスは先述したように異端的であるベレンガリウスの考え[A]、(1)を排除し、誰も主張していないし正統派信仰に悖る[B]、(2)も排除した。ただしランフランクスは、ベレンガリウスの両刀論法に関して、全称命題としては「けっして成り立ちえない」と言っているが、それは「けっして真にはなりえない」ということではなく「ときとして真でない」ということを表している。最終的にどのような推論が正しいのか、ランフランクスは明言していないが、

形式として明らかに肯定命題であるのは前者であるから、ランフランクスが明言を避けながらもその背後で想定していたのは、

肯定命題は、その一部分に誤りがあるならば、けっして成り立ちえない 大前提

<祭壇のパン(S)は聖体(P)であり、かつキリストの真の体(Q)である>はその一部分に誤りがあるならば、けっして成り立ちえない 結論[27]

祭壇のパン(S)は聖体(P)であり、かつキリストの真の体(Q)である 小前提

ゆえに

だとされる。正統派信仰の立場からは、先のベレンガリウスの推論の大前提1は物質的なパンとワインを、大前提2は外観にすぎないパンとワインを表していることになるとランフランクスは考えた。そのために「SはPかつQである」、つまりパンの概観を持つキリストの真の体が祭壇上に存在するという考えを信仰の上でも論理的にも正しいものとして擁護したのである[29]。ベレンガリウスが論理学的手法にそぐわない分野で論理学的手法を用いているとランフランクスは批判したが、しかしここで議論されている事柄は論理学的手法によって最もよく説明できると認めて以上のような論駁を行った。古代にヒッポのアウグスティヌスが弁証術をもって異教徒を論駁したことを引き合いに出してベレンガリウスもランフランクスも議論を行った。

この時期には学問の復活も見られた。フローリアクム修道院においてオルレアン司教のテオドルプスがカール大帝に勧められて貴族の子弟のための学校を創設した。9世紀中ごろまで、そこに併設された図書館は西ヨーロッパに今まで集められた中でも最も包括的なもののひとつであって、ルプス・セルウァントゥス(862年ごろ)のような学者が訪れてここにある本で調べ物をした。後に、再建された修道院学校の学頭となったフルリのアボン(大修道院長988年 - 1004年)の下で、フローリアクムは第二の黄金時代を迎えることとなった[30]。

10世紀初めに、オセールのレミギウスがアエリウス・ドナトゥス、カエサレアのプリスキアヌス、ボエティウス、そしてマルティアヌス・カペッラといった古典的なテキストの注釈書を著した。カロリング朝ルネサンスの後には小さい暗黒時代を挟んで11世紀以降続く学問の復興が起こった。11世紀の復興はギリシア思想の再発見をアラビア語に翻訳されていた文献やイブン・スィーナーの『霊魂論』のようなムスリムの功績に多くを負っている[31]。

中世盛期

11世紀中ごろから14世紀中ごろまでの時期は「中世盛期」あるいは「スコラ学の」時代として知られる。一般的にイタリアの哲学者、神学者、教会職員のカンタベリーのアンセルムス(1033年 - 1109年)に始まるということで合意されている。彼は神の存在の存在論的な証明を初めて定式化した人物として有名である。

13世紀から14世紀初期にかけての時期は概してスコラ学が盛んだった時期として知られている。13世紀初期はギリシア哲学復興の絶頂が見られた。翻訳の学派はイタリアやシチリア、そして徐々に残りの西ヨーロッパでも成長していった。バースのアデラードはシチリアやアラブ世界を旅行し、天文学や数学の文献を翻訳した。その中には『ユークリッド原論』の初めての完訳も含まれる[32]。力のあるノルマン人の王は自身の威信を示すためにイタリアやほかの地域から知識人を自分の宮廷に集めた[33]。13世紀半ばのモエルベケのヴィレムによるギリシア哲学の文献の翻訳・編集は、古代哲学の、特にアリストテレスの明確な描写を行う助けとなった。それは、西ヨーロッパの人々がかつて依拠していたが、プラトンの哲学体系とアリストテレスの哲学体系の関係を歪ませ、曖昧にしていたアラビア語版のものより明確であった[34]。それに続く注釈の多くの基盤となった。

この時期にはヨーロッパの大都市で大学が発達した。当時の大学では入学者はまず学芸学部に入学し、リベラル・アーツを学んだ。そして所定の課程を修了して学芸学部教師の学位を取得した者だけが上級の三学部(法学、医学、神学)に進学できる仕組みになっていた。また、この大学教育において哲学とは学芸学部で教えられるリベラル・アーツの謂いであった。そのため、神学教授になるためには必ず学芸学部教師(つまり哲学教師)でなければならないので、神学者たちにとって哲学は神学の基礎としてなくてはならない学問であった。一方で神学部に進学せず学芸学部教師にとどまった者たちは哲学は神学から自立しているべきだと考えた[35]。この時代の哲学と神学の対立とは、哲学部(学芸学部)と神学部の対立であった[36]。

一方で互いにライヴァルとなる、教会を含む聖職者の修道会が教育生活の中心を政治的・知的に監督することをかけて争い始めた。この時期に設立された二つの主な修道会はフランシスコ会とドミニコ会である。フランシスコ会は1209年にアッシジのフランチェスコが始めた。13世紀半ばの彼らの指導者はボナヴェントゥラで、彼はわずかなアリストテレス的要素と多くのネオプラトニズム的要素を取り入れつつヒッポのアウグスティヌスの神学とプラトンの哲学を擁護した伝統主義者であった[37]。アンセルムスに続いて、ボナヴェントゥラも哲学が宗教的信仰の光に照らされたときのみ理性は真理を発見できると考えた。他にフランシスコ会の重要な著述家としては、ヨハネス・ドゥンス・スコトゥス、ピエール・オリオール、オッカムのウィリアムがいる。

対照的に、ドミニコが1215年に立てたドミニコ会は理性を使うことをより重視し、東方や当時ムーア人が支配していたスペインからもたらされた新たなアリストテレスの文献を広範囲に利用した。この時期のドミニコ会で思想に関して重要な人物の代表はアルベルトゥス・マグヌスと(特に)トマス・アクィナスである。トマス・アクィナスによるギリシア的合理主義とキリスト教の教義の技巧に富んだ統合は徐々にカトリック哲学の輪郭を決めていった。アクィナスは理性と議論過程をより重視しており、最初にアリストテレスの形而上学や認識論に関する著作を利用した人々のうちの一人であった。これは、初期スコラ学の多くを支配していたネオプラトニズムやアウグスティヌスの思想を大きく外れたものであった。トマス・アクィナスは、注釈者イブン・ルシュドの言う「過ち」に陥らずにアリストテレス哲学を取り入れる術を示した。

フランシスコ会とドミニコ会はどちらも大学と結びついた。設立されたばかりの頃のパリ大学に入学し、その後神学教授になっていたヘールズのアレクサンデル(1185年頃-1245年)がフランシスコ会に入会したため、それ以降フランシスコ会士がパリ大学の神学教授の座を確保することになった。一方、ドミニコ会士のクレモナのロランドゥス( -1259年)が1229年に神学教授になり、さらにロランドゥスの師で既に神学教授であったサン・ジルのヨハネス( -1253年)が1230年にドミニコ会に入会し、ドミニコ会もパリ大学神学教授の座を二つ確保した。13世紀半ばにはパリ大学神学教授の大部分が修道会の会員であったという[38]。しかし13世紀末には両修道会とも独自の教育機関を設立するようになった[39]。

『命題集註解』と『神学大全』

当時の大学の神学部では入学して最初に聖書とペトルス・ロンバルドゥスの『命題集』の講読を中心とした授業を受けるように定められており、神学教授になるためにも聖書および『命題集』の授業を行えるようにならなければならなかった。そのため、講義録として書き留められた無数の『命題集註解』が存在することになり、現存して著者が特定されただけでも600以上の『命題集註解』が残されている[40]。

また、『神学大全』というとトマス・アクィナスのものが有名だが、ヘールズのアレクサンデル、アルベルトゥス・マグヌスなど複数の神学者が同名の著作を残していて、そもそも「大全(summa)」という著作形式が12世紀末から14世紀にかけて一般的な著作形式であった[41]。

注解

ここで述べる注解とは『エイサゴーゲー』のような独立して一冊の本にまとめられた注釈書のようなものではなく、教科書の欄外・行間にある余白に書き込まれるもののことである。そういった注解が書き込まれる理由は大きく分けて三つある。一つ目は生徒たちに説明しようとして教師が行うもの、二つ目は教師の講義をメモしておこうとする生徒が行うもの、そして三つ目はテクストに対する自分の解釈を書き留めておこうとする独習者が行うものである[42]。あるテクストの注釈書を執筆しようとする研究者がそのテクストの写本で注解の書き込まれているものを用意し、それに書き込まれた注解の中から自分の関心のあるものを選んで自著に入れるということも可能だった[42](上述のオセールのレミギウスによる注釈書はそうして作成された)。また、あるテクストのある写本に書き込まれた注解を自分の写本にコピーするということが非常に頻繁に行われた。そして、必ずしもコピーは完全ではなく多くの場合少しずつ異なっているものなので、同じテクストの写本は家族的類似によってごく大雑把な系統関係を示すことができる。同じ事情から、大多数の写本は複数の人物の注解を含んでいるうえにその注解がコピーの大本となった注解を書き込んだ人物の考えたことを完全・正確に表しはいないということも起こった。さらに、注解に署名する人はめったにいなかったので、どの注解が誰に由来するのかを決定するのは難しいし、誰に由来するのかわかったところで少しずつ文面の異なる同じ注解のいくつものヴァージョンのうちどれがその注解者の考えを正確に表しているかも決定しがたい[43]。

権威:それを迂回するための再解釈と文脈転換

中世の哲学者は権威が完全であることを望んだが、権威がより最近得られた知識や自分たちの考え方と合致しないという問題に直面した。中世哲学のテキストでそういう例は権威ある文書、例えば聖書やアリストテレスの引用にある。権威と、そして権威の間で一致を形成する方法はそれらの再解釈であった。これは著者がどう考えていたかを議論し、今の議論と一致させるという方法である。例えば、モーシェ・ベン=マイモーンは、女性のいない島で育った少年がどのように子どもが孕まれ、生まれるのか想像するのに困難を覚えるのと全く同様にアリストテレスはひどく限定された範囲の経験しか持たなかったため彼が実際に持っていた以外に物の起源の説明を持てなかったのだと主張している。再解釈することに加えて、中世の解釈者たちはおそらく元の文脈から外して与えられた引用を理解していた。例えば、トマス・アクィナスはアウグスティヌスを文脈を無視して引用し、アウグスティヌスが実際にはより古くあまり技術的でない意味で「学問 scientia」という言葉を使っていたのを引用し、神学はアリストテレスの『分析論後書』にみられる学問と同様に「学問 scientia」であると主張した。リールのアランは経験主義者としてのパウロの「神の不可視なものは目に見える被造物によって知られる」という主張を支持したがそれは別の文脈でのことであって、それによって問題となる知識が世界ではなく信仰に関する「知識」になった。同様に、トマス・アクィナスはグレゴリウス1世による七つの大罪という概念における罪の分類を引用して支持したが、グレゴリウス1世による分類をアクィナス自身による罪の概念の構造化の方法の下位においた。こういった主張する文脈の変化は必ずしも不誠実さによってなされたわけではない。彼らの互いに一致しない権威と自身の考えを一致させる戦略はおそらくヘルメス主義によるものである。ヘルメス主義の基本的な前提はこれらの権威は皆唯一の真理の部分を表そうと努めているというものである。だから、新しい概念や知識がそれを要求する際に権威筋の考え方を新しい文脈におくことは曲解とはならない。シラノは権威筋同士の間での緊張やさらには公然たる矛盾の多くは、問題を決める編集者や批評家、精通者たちがそういった権威のある主張を互いに反目し合っている状況よりもむしろ彼らの歴史的・文化的文脈におけば消えるだろうがしかし、これは権威筋から規範的な地位を奪うので彼らはそうせず、公平な決断が歴史的・文化的文脈のなかで解釈されてもはや拘束力を持たないようにそれを不確かなものにしていると述べた。シラノは12世紀・13世紀の西方ラテン世界における、相対主義の主張によってそれらを全て叩きのめすよりもむしろ討論や論争に縛られつつ完全な権威を作り上げるという債務を望んだ[44][45]。

中世哲学の議題

要約

視点

今日哲学の主な分野であるものは全て中世哲学の一部であった。中世哲学は古典古代の異教の哲学者、特にアリストテレスがもともと作り上げた分野のほとんども含んでいた。しかしながら、宗教哲学と今日呼ばれている分野は中世に独特な発展を遂げ、主題とされる問題の多くは中世に磨き上げられて今日も認識されているような形になったと推定される。

神学

中世哲学は神学的であるという特徴がある。この時代に議論され発展させられた主題は以下:

形而上学

12世紀半ばのアリストテレスの『形而上学』の再発見の後、多くのスコラ学者(特にトマス・アクィナスとドゥンス・スコトゥス)がこの作品に対する注釈書を著した。普遍論争はこの時代に関心を惹いた主な問題の一つである。他の主題は以下:

- ヒュロモーフィズム(形相質料理論) - 個々のものは質料と形相からなるというアリストテレスの教義の拡張(彫像は花崗岩とそれに彫られたところの形相からなる)

- 存在 - 存在としての存在

- 因果性 - 因果性の議論はほとんどアリストテレス、中でも主に『自然学』、『天について』、『生成と消滅について』の注釈に終始した。この主題の領域に対するアプローチは中世に独特な、神にアプローチする方法とみなされた普遍の理性的研究であった。ドゥンス・スコトゥスによる神の存在証明は因果性の考えに基づいている。

- 個別化の原理。個別化の原理は人が何らかの与えられた類に属するものを個別化、つまり数的に区別する方法の説明である。問題は、それが同類の天使が互いに区別される方法を説明する際に生じる。天使は非物質的であり、数的な違いは彼らが別の物質でできているからというように説明できない。この議論に対する重要な貢献者はトマス・アクィナスとドゥンス・スコトゥスである

自然哲学

自然哲学および科学哲学の分野では、中世の哲学者たちは主にアリストテレスから影響を受けていた。しかしながら、14世紀からそれ以降は、自然哲学において数学的推論の利用が増加したことで、近世の科学の興隆の準備となった。重要な人物としてヘイツベリーのウィリアムとオッカムのウィリアムがいる。その他の自然哲学に対する貢献者にはリクマースドルフのアルベルト、ジャン・ビュリダン、オートルクールのニコラなどがいる。連続性テーゼ(中世の知的発展とルネサンスおよび近世の知的発展の間には決定的な断絶はないという仮説)を参照。

論理学

偉大な論理学史家ユゼフ・マリア・ボヘンスキー[46]は中世を論理学史における三つの重要な時代の一つとみなしている。中世の論理学は必ずしも哲学的考察と明確に分離されておらず、むしろ「言語哲学」と表現すべきだという意見が一般的であるという[47]。現代哲学におけるそれと位置づけは大きく異なるが、現代に劣らず中世も言語哲学が非常に盛んな時代であった[48]。

カロリング朝ルネサンスの時代には、論理学の標準的なテキストとして『十の範疇』が使われていた[49]。この本は、アリストテレスの『範疇論』のラテン語での梗概に量・空間・ウーシアとその他の範疇との関係に関する批評を付録としたものである[50]。本書をアルクィンらが誤ってアウグスティヌスに帰したため、その著者は今日では偽アウグスティヌスと呼ばれている[51]。偽アウグスティヌスはテミスティオス(317年-390年頃)周辺の人物であったと考えられている[50]。11世紀初めまでには『範疇論』のボエティウスによる翻訳・注釈が一般的になり『十の範疇』に取って代わった。ラテン語のテキストを口語(古高ドイツ語)に翻訳したノートカー・ラベオーも偽アウグスティヌスの『十の範疇』ではなくボエティウスの翻訳・注釈を口語に訳している。ノートカーは他に、アリストテレスの『命題論』、ボエティウスの『哲学の慰め』、マルティアヌス・カペッラの『文献学とメルクリウスの結婚』を古高ドイツ語に訳している。また、ノートカーは三段論法に関する論文を作成したがこれはラテン語で書かれた。しかし、フルリのアボンが三段論法に関してノートカーに先駆けてノートカーより高度な理解を示していた。

11世紀のキリスト教徒たちは異教哲学全体に対するのと同様論理学に対しても敵意をもって取り扱ったと歴史家たちはしばしば論じるが、それは適切ではない、とジョン・マレンボンは言っている。彼によれば、異教のテキストはたまたまキリスト教と矛盾しない場合にのみ受け入れられたのに対して、論理学は上述のランフランクスのように用いるのが不適切な分野では論理学を用いるべきでないといった程度の扱いだったという[52]。ペトルス・ダミアーニも論理学を軽蔑していたかのように扱われてきたが、その著書『神の全能性について』では神の全能性について語るのに論理学がどの程度まで適用できるのかが深く吟味されている[53]。ボエティウスの『哲学の慰め』第5巻の議論に基づいてダミアーニは、永遠において存在する神に対して過去、現在、未来といった時制を持つ人間の用語を当てはめるのは不適切だと主張している[54]。また、論理学は陳述の帰結にのみ関わっており、ものの性質や本性にはかかわりがないという考えにダミアーニは到達していた。8世紀や9世紀には論理学・形而上学・神学を混同した議論が横行していたが、論理学的知識が増大したことで11世紀にはそういった混同が見られなくなった[55]。

スコラ学の創始者とされるアンセルムスは「理解するために信じる」を標語とし、宗教的真理を論理的に正しい推論形式で表すことをもくろんだ。その試みは『モノロギオン』、『プロスロギオン』、『なぜ神は人間となられたのか』、『調和について』といった彼の著作で詳らかにされている[56]。また、上述した彼の神の存在の存在論的な証明は近世のヒュームやカントによる論駁を待つまでもなく同時代のマルムティエの僧ガウニロに批判されており、彼はこの批判に対して十分に再反論できなかったが、この批判がきっかけで、あるものの定義を知っていることと、あるものそれ自体を知っていることの関係を考察した[57]。アンセルムスの著書中には神の存在証明の他にも詭弁や混乱した議論が見られるが、それら自体がアンセルムスの論理学に対する高い素養を示している[58]。ただ、アンセルムスはアンセルムスは以前の時代の学者たちと違って論理学を神学や形而上学と混同することはなかったものの、論理学を道具としてのみ扱い論理学それ自体に対する探究を行うことはなかった[59]。

アベラールの時代から14世紀の半ばまで、スコラ学に属する著述家たちはアリストテレス論理学を顕著な程度まで洗練・発展させた。初期には、ピエール・アベラールのような著述家が古典論理学の著作(アリストテレスの『範疇論』、『命題論』、そしてポルピュリオスの『エイサゴーゲー』)の注釈書を著した。普遍が物であるという、古代から彼の同時代まで様々な人が唱えた主張全てに対してアベラールは重要な反論を行っている。ただ、アベラールは普遍が言葉であると断定しているが、ここで言う言葉は単なる音としての言葉ではなく意味を持った言葉である。そのため、普遍が言葉であると決定した後には、その言葉がどのようにして、何を意味表示しているのかということがアベラールの課題となった[60]。この課題に対して古代のアプロディシアスのアレクサンドロスやボエティウスが普遍は感覚的なものに基づいた考えであるとみなしたのに対して、アベラールは、普遍は感覚的なものを指す言葉というよりむしろ感覚的なものの存在の身分を指す言葉だと考えた[61]。

さらに後には論理学研究の新しい局面が起こってきて、新たな論理学的・意味論的理論が発展した。中世の論理学の発展に関しては、インソルビリア、中世の様相理論、義務、代示理論、中世の単称命題の理論、三段論法、ソピスマータを参照。他に中世に論理学に貢献した重要な人物として、リクマースドルフのアルベルト、ジャン・ビュリダン、ジョン・ウィクリフ、ヴェネツィアのパウルス、ペトルス・ヒスパヌス、リチャード・キルヴィングトン、ウォルター・バーレイ、ヘイツベリーのウィリアム、そしてオッカムのウィリアムがいる。

心の哲学

中世の心の哲学はアリストテレスの『霊魂論』、いわば12世紀に西方ラテン世界に再紹介されたもう一つの作品に基づいている。心の哲学は自然哲学の一分野とみなされていた。この分野で議論された問題のうちのいくつか:

- 神の光 - 神の光の教義は古く、重要な自然主義の代替物である。そこでは、人は普段ものを考える際に神からの特別の補助を必要としていると考えられている。この教義はアウグスティヌスおよびスコラ学派のうちの彼への追随者にもっとも強く関係している。近世においてもこの教義は別の形で再登場した。

- 論証の理論

- 心の表象 - 精神状態は「志向性」を持っているという考え;つまり、「精神状態であるにもかかわらず、それらは心の外部のものを表象することが可能である」というのは近代の心の哲学に固有の問題である。しかしそれは中世哲学に起源をもつ(「志向性」という言葉はフランツ・ブレンターノによって復活させられた。彼は中世の用法を表そうとした[62])。オッカムは、言語は第一に慣習によって精神状態を表し、第二に実在物を表すのに反して対応する精神状態は必ずそれらの実在するものを表すという理論を提唱したことでよく知られている。[63]

この分野の著述家としてはアウグスティヌス、ドゥンス・スコトゥス、オートルクールのニコラ、トマス・アクィナス、そしてオッカムのウィリアムがいる。

倫理学

中世倫理学の重要な発展の詳細に関しては、中世の良心の理論、実践理性、中世の自然法の理論の記事を参照。

この分野の著述家としては、カンタベリーのアンセルムス、アウグスティヌス、ピエール・アベラール、ドゥンス・スコトゥス、ペトルス・ヒスパヌス、トマス・アクィナス、さらにオッカムのウィリアムがいる。政治理論の著述家にはダンテ、ジョン・ウィクリフ、そしてオッカムがいる。

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.