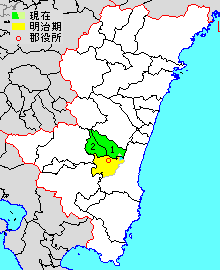

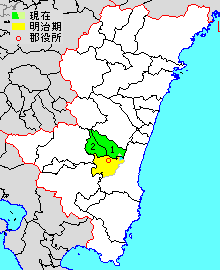

東諸県郡

宮崎県の郡 ウィキペディアから

人口23,970人、面積225.82km²、人口密度106人/km²。(2025年3月1日、推計人口)

以下の2町を含む。

郡域

歴史

郡発足までの沿革

郡発足以降の沿革

- 明治22年(1889年)5月1日 - 町村制の施行により、以下の各村が発足。(7村)

- 明治30年(1897年)4月1日 - 郡制を施行。

- 大正8年(1919年)3月1日 - 本庄村が町制施行して本庄町となる。(1町6村)

- 大正9年(1920年)4月1日 - 高岡村が町制施行して高岡町となる。(2町5村)

- 大正12年(1923年)4月1日 - 郡会が廃止。郡役所は存続。

- 大正15年(1926年)7月1日 - 郡役所が廃止。以降は地域区分名称となる。

- 昭和7年(1932年)10月1日 - 綾村が町制施行して綾町となる。(3町4村)

- 昭和23年(1948年)4月1日 - 高岡町の一部(野崎)が宮崎郡田野村に編入

- 昭和26年(1951年)3月25日 - 倉岡村が宮崎市に編入。(3町3村)

- 昭和30年(1955年)4月1日 - 高岡町・穆佐村が合併し、改めて高岡町が発足。(3町2村)

- 昭和31年(1956年)9月30日 - 本庄町・八代村が合併して国富町が発足。(3町1村)

- 昭和32年(1957年)3月31日 - 木脇村が国富町に編入。(3町)

- 平成18年(2006年)1月1日 - 高岡町が宮崎市に編入。(2町)

変遷表

自治体の変遷

行政

- 歴代郡長

| 代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 明治17年(1884年)1月26日 | |||

| 大正15年(1926年)6月30日 | 郡役所廃止により、廃官 |

方言

現在の東諸県地域の大部分は薩摩藩領であったが、宮崎弁が話されている。これは、倉岡郷・高岡郷・穆佐郷・綾郷は「関外四郷」と呼ばれ、去川関所の外側であったことから他の地域との交流が容易であったためである。

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.