トップQs

タイムライン

チャット

視点

有田川ライブラリー

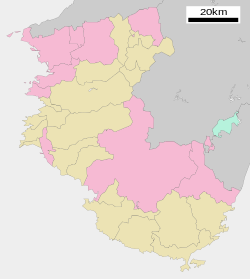

和歌山県有田川町にある図書館 ウィキペディアから

Remove ads

有田川ライブラリー(ありだがわライブラリー)は、和歌山県有田郡有田川町にある、4つの図書施設[注 1]の総称。「本のあるカフェ」を標榜する[6]有田川町地域交流センター「ALEC」(アレック)を中心に[7][8]各施設が特色を持ちながら運営されており[7]、多彩なイベントを開催する[8]。特に有田川町絵本コンクールは本職の絵本作家や大手出版社が選考委員を務める本格的なもので[9][10]、受賞者からプロの絵本作家を輩出している[8][10]。

Remove ads

歴史

要約

視点

有田川町は吉備町・金屋町・清水町の3つの町が合併して2006年(平成18年)1月に発足し、3町が設置していた図書館と図書室を引き継いだ[11]。すなわち有田川町立金屋図書館、きび会館図書室[注 2]、清水コミュニティセンター図書室の1館2室である[11]。2007年(平成19年)4月にこの1館2室の共通図書システムネットワークが完成し、インターネットでの蔵書検索や相互に取り寄せることができるようになった[13]。この時、きび会館図書室がきび会館2階から1階に移動し、コンピュータによる貸し出しが導入された[13]。当時の蔵書数は1館2室の合計で約66,000冊であった[13]。同年大阪府泉南郡熊取町から移動図書館車「ひまわり号」が譲渡され[14]、試行運行を行った後、同年10月から定期運行に入った[15]。

有田川町が引き継いだ図書館・図書室はいずれも小規模であり、特にきび会館図書室と金屋図書館の間は自動車で5分という近さであったため、有田川町は新館を建設して2施設の機能を統合し、既存施設は漫画と児童書の専門図書館にするという方針を打ち出した[16]。公立の漫画図書館は2008年(平成20年)当時、広島市まんが図書館以外類例がなく町議会では反対の声も挙がったが、漫画は日本の文化であるとして推進することになった[16]。しかし町は財政難であるため、肝心の漫画本は住民からの寄贈に頼ることとし、2008年(平成20年)2月までに『美味しんぼ』や『ドカベン』など約2,800冊が寄贈された[16]。2008年(平成20年)9月、源氏物語千年紀を記念して、初めて『源氏物語辞典』を出版した郷土出身の文学者・北山谿太の日記や筆記具などの遺品を展示する会を金屋図書館で開催した[17]。

2009年(平成21年)4月26日、ALECが開館した[10][18][19]。2011年(平成23年)5月29日、ちいさな駅美術館「Ponte del Sogno」が開館し[20]、同年11月3日に町としては日本で初めて電子図書館の運用を開始した[21][22]。同年には第1回「有田川町絵本コンクール」を開催している[10]。2013年(平成25年)に図書館情報システムを富士通マーケティングの「iLiswing21 / We V2」に更新し、タッチパネル式のデジタルサイネージディスプレイをALECに導入した[23]。

2014年(平成26年)3月22日、金屋図書館が改装工事を終えて再開した[24][25]一方、3月31日には休室中だった、きび会館図書室が閉室した[25]。2015年(平成27年)4月、これまでの貸出条件「有田郡市に居住または有田川町に通勤・通学すること」を撤廃し、1度利用者登録すれば電子書籍を含めどこに住んでいても貸し出しができるようにした[26]。同年5月24日、有田川町制10周年記念イベント「Sweet10 Aridagawa 2015」をALECで開催した[27]。2017年(平成29年)3月4日、金屋図書館がリニューアルオープンした[28]。また同年1月8日の「本のリサイクル市」をもって閉室した清水コミュニティセンター図書室に代わり[29]、4月1日にしみず図書室が有田川町立八幡中学校内に開室した[30]。

2020年(令和2年)1月、ICタグを利用して、専用の読み取りゲートを歩いて通り抜けることで貸出処理が完了する「ウォークスルー型図書自動貸出システム」を日本で初めて導入した[31]。同年7月、絵本の読み聞かせなどに利用できるオープンスペースとして、ALECの敷地内に「ポッポ絵本館」が開館した[32]。開館当初は日曜日のみ開かれていたが、2021年(令和3年)3月19日にちいさな駅美術館が館内に移転し、ALECの休館日以外は開館するようになった[32]。

Remove ads

各館

要約

視点

各館は特色を持ちながら[7]「ALEC」(アレック)を中心に運営され[7][8]、蔵書は図書館情報システム「iLiswing21 / We V2」を通じて一体管理されている[23]。

地域交流センター「ALEC」

愛称のALECは「Aridagawa Local Exchange Center」の略である[33]。所在地は有田川町下津野704番地(北緯34度4分4.2秒 東経135度12分34.6秒)で[34]、阪和自動車道有田ICから北へ進んだ、周囲をミカン畑に囲まれたところにある[10]。2009年(平成21年)4月26日に開館し[10][18][19]、2016年(平成28年)10月14日に改装、カフェの内装がアメリカ・オレゴン州のポートランド市をイメージしたものになった[19]。建物は岡本設計の設計[10][35]で鉄骨構造平屋建て[10]、敷地面積は約12,800 m2[10]、建物面積は2,314 m2[10]、延床面積は2,340 m2である[35]。有田川ライブラリーの中心施設であり、コーヒーや昼食を楽しみながら、また会話を楽しみながら本を読める町民憩いのスペースとして位置付けられており[7]、ALECの整備に中心的な役割を果たした[36]三角治は「本のあるカフェ」と呼んでいる[6]。来館者数は月間1万人[注 3]で、子供から高齢者まで多様な人が訪れ、町外の住民の利用も多く、イベントによっては和歌山県外からも来訪者を集めており[23]、町のランドマークとしても機能している[22]。町外からの来訪者に町を観光してもらえるように、無料のレンタサイクルを提供している[37]。

子供が遊べるように汽車の形をした構造物に積み木[注 4]を満載し[38]、遊び回る子供たちに親の目が行き届くようにとの配慮から建物は平屋建てとなっている[39]。館内で子供が走り回ることも許可されている[8]が、はしゃぎすぎると職員が優しく注意を行う[38]。

図書の貸出は、日本初の「ウォークスルー型図書自動貸出システム」を使って行う[31]。返却も自動化された「自動返却ポスト」を通して行うことができる[31]。

本のあるカフェ

カフェを併設した図書館は日本各地に存在するが、ALECは貸出処理をする前の本を持ち込める日本国内では数少ない施設の1つ[注 5]となっている[38]。なお「本のあるカフェ」というコンセプトであるため、カフェで購入したものを飲食することはできるが、館外からの飲食物の持ち込みは禁止されている[38][34]。カフェの名称は「ORANGE CAFE」で、地元企業のオレンジライフが運営しており[19]、セルフサービスとなっている[38]。マキアートやフラペチーニなど[38]の飲み物やパスタなどの食事があり[6]、パニーニが名物となっている[38]。カフェの営業時間はALECの開館時間に準じるが、冬季のみ17時でフードメニューはラストオーダーとなる[40]。

開館当時7,000冊で始まった[31]蔵書の中心は利用者にとって手に取りやすい実用書や漫画で[41][注 6]、それぞれ約4万冊ずつ所蔵し[8][9]、取り扱い能力は16万冊ある[39]。これらの本は一般的な図書館と同様に書架に並べられ、職員によるおすすめ本の展示、漫画家のサインと有田川町出身の漫画家・百瀬なつの原稿の展示なども行われている[38]。一般書同様に漫画本も貸し出しができるが、赤い棚にある漫画本は館内利用のみ可能[注 7]である[38]。書架は背を低くし、施設の隅の方に配置して施設の大部分を広々としたホールにしている[6]。課題として書庫がないことが挙げられ、収蔵できない図書はリサイクル本として手放さざるを得ない状況となっている[31]。

書架の前にはテーブル席がずらりと並び、子供用のいすやソファ席、1人掛け用の席も設けられている[38]。これらの席ではさまざまな人が思い思いに過ごすことを想定しており、本や漫画に読みふける、学生がレポートを作成する、グループで談笑する、カフェで購入した料理を食べるといった光景が見られ[6]、打ち合わせをするサラリーマン[6]や英会話のレッスンを受ける人の姿が見られることもある[38]。窓際にある1人掛け席にはコンセントを差し込むプラグも用意しており、利用者が持ち込んだパソコンを接続できるほか、iPadやパソコンを借りて使うこともできる[38][40]。

カフェ以外の施設

「本のあるカフェ」以外にも館内にはミニ博物館・展示場[23]・研修室[10][38]・ステージがある[8]。ミニ博物館ではALEC周辺の遺跡で出土した弥生土器などを[38]、展示場ではバイク[38]やスポーツカー[注 8](クラシックカー[6])を展示する[10]。研修室では手作り市や企業によるイベントが[10]、ステージでは落語などのイベントが開かれる[8]。これらの諸施設を置いているのは多様な層の来館を促すためであり、ALECは単なる本好きが集まる場、本や資料を利用する場を超えた「新しいスタイルの図書館」を目指している[22][43]。

館外は「水の公園」と呼ばれるテラスと芝生広場があり[10]、コンサートや盆踊りなどを開催する[8]。園名の通り、5月から9月にかけては噴水が稼動する[44]。また、園内に「ふわふわドーム」という山型のトランポリンがある[44]。館外のオープンテラスでは貸出処理をする前の本を読むこともできる[42]。このためブックディテクションシステムを採用していないが、本が盗まれる被害はほとんどないという[42]。

ちいさな駅美術館

- 現館(ポッポ絵本館)

- ポッポ絵本館の内部

- 藤並駅にあった頃(2019年12月)

- 有田川町少年センターに転換された旧館

ちいさな駅美術館は、JR紀勢本線藤並駅[注 9]の構内[8]の空きテナントを活用して[45]2011年(平成23年)5月29日に[20]、ちいさな駅美術館「Ponte del Sogno」として開館した[46]。Ponte del Sogno(ポンテ・デル・ソーニョ)は「夢の懸け橋」を意味し、館内の設計は建築設計事務所カオスが手掛けた[46]。2021年(令和3年)3月17日に藤並駅の施設を閉鎖し、同月19日にALEC敷地内にあるポッポ絵本館のギャラリースペースへ移転した[32]。

ギャラリーでは毎月、絵本作家の原画展が行われる[44]。藤並駅にあった頃から続いているもの[7]で、浦中こういち[47]、かがくいひろし[48]、かこさとし[49]、長谷川義史[50]、ミロコマチコ[51]、山本孝[52]、よしながこうたく[53]らの原画展が開催されたことがある。原画展を鑑賞すると、そこに展示されていた作家の絵本に子供たちが親しみを感じ、興味を抱く効果がある[44]。

藤並駅にあった頃は、館内に色とりどりの絵本が並び[54]、その蔵書は2,000冊に及んだ[7][8]。藤並駅2階のちいさな駅美術館「Ponte del Sogno」跡地には、有田川町少年センターが移転し[55][56]、室内には「まちかど絵本館〜ふじなみえき〜」が併設された。

金屋図書館

所在地は有田川町金屋7番地(北緯34度3分50.7秒 東経135度15分15.3秒)[34][11]、金屋文化保健センターの2階にある[11]。有田川ライブラリー4施設のうち、唯一図書館法に則った図書館である[4]。2014年(平成26年)3月22日に改装を終えて開館[24][25]、図書館のある有田川町金屋文化保健センターの改修に伴い、2017年(平成29年)3月4日にリニューアルオープンした[28]。

1995年(平成7年)時点では公民館図書室であり、特に図書室企画はなく、1日の来室者は10人ほどであった[54]。そこで同年に司書として着任した杉本和子が読み聞かせを始めたことを契機に、活動は「絵本のまちづくり」へと発展していった[54]。図書室から図書館になったのは、2005年(平成17年)4月のことである[12]。ALEC開館後は児童向けのサービスを行う町の中心図書館と位置付けられ、児童書(子供向けの調べものに役立つ資料・図鑑を含む)を中心に所蔵し[8][57]、読み聞かせや絵本祭りなどを開催している[7]。金屋町から有田川町に引き継がれた当時は、雑誌やAV資料は所蔵していなかった[11]。2011年(平成23年)に子どもの読書活動優秀実践図書館として文部科学大臣表彰を受けた[58]。

しみず図書室

所在地は有田川町大字清水430-1(北緯34度5分6秒 東経135度25分50.6秒)で[34]有田川町立八幡中学校の中に設置しており[8]、過疎地対応として地域密着型の図書室を標榜する[7]。このため、一般書から児童書まで扱っている[8]。しみず図書室の「しみず」は単に清水地区にあるということを示すだけではなく、八幡中学校生徒が考えた「しりたいこと みたいこと ずっと大切に」という思いが込められている[30]。

元は1997年(平成9年)7月に設置された[12]清水コミュニティセンター図書室であったが2017年(平成29年)1月8日に閉室し[29]、同年4月1日にしみず図書室として移転開室した[30]。

Remove ads

絵本のまちづくり

要約

視点

有田川町長の中山正隆は、教育の面から子育て支援を重視する町政運営を行っており、保育所や学校への空調設備の設置、学校現場が自由に使える予算の設定、中学生までの医療費無料化などの施策に取り組んできた[8]。図書施設の取り組みもその一環である[8]。

絵本のまちづくりは吉備町が進めていた図書館建設[39]・地域交流の活性化の取り組み[23]と金屋町の図書館が進めていた絵本を活用した図書館改革の取り組み[54]が合併後に結合したものである[31]。この取り組みの中には住民主導で行われるものもあり、町民がまちづくりに参加する機運の醸成につながっている[8]。和歌山県では海南市でも「絵本開架冊数日本一」を目指すなど、絵本の活用が広がりつつある[59]。

町の養成講座を受講した「絵本のまち有田川よみきかせ隊」の隊員により、毎週末に町のどこかで読み聞かせが開かれ、図書施設以外にも「まちかど絵本館」が5か所、「まちかど絵本箱」が町内のカフェなどに数十か所設置されるなど、有田川町には絵本が身近に感じられる環境が構築されている[60]。また、有田鉄道線の廃線跡を利用した「ポッポみち」沿いでは、廃駅舎などで絵本作家が描いた作品を見ることができる[60]。太陽をモチーフにした「絵本のまち有田川」のロゴマークは、絵本作家のtupera tuperaがデザインしたものである[61]。

旧・吉備町のALEC建設運動

吉備町では住民アンケートを実施し、「我が町にほしいもの」として最多票を集めたのが図書館であった[36]。2003年(平成15年)に町教育部長の三角治は若手職員を集めて検討会議を開き、県外の「ユニークな図書館」を視察したものの図書館の利用層が高齢者や受験生などに限られており[36]、統計などを利用して図書館の実態を調査すると、利用者が住民の10%にも満たないことが明らかになった[42]。三角は以前から構想していた『本のあるカフェ』を実現すべく、利用者の限られる「普通の図書館」ではなく誰もが利用する施設を整備しようという方針が決まった[39]。その時、町内に子連れの親が平日昼間に集まり落ち着いて会話できる場が不足していることに気付き、地域住民の憩いの場として施設整備をすることになった[39]。

三角は建設資金として日本国のまちづくり交付金を利用することを検討したが、国側は「図書館は対象外」と難色を示した[36]。これに対し三角らは「地域交流センターにカフェを設置し、そこに本を置くだけ」と説得して了承を得た[36]。国を説得した後は町当局からの反発があった[36]。まず「食事しながら本を読むと蔵書が汚れる」という意見があった[39]。これに対して、借りた本を自宅で読む際、食事をしながら読む人もいることを指摘し[39][36]、館内でも飲食ができるようにすること[注 10]を目指した[39][33]。実際に開館後に汚損した図書は年間数冊にとどまっている[36]。次に会話の許可に関して「騒いで他の利用者に迷惑をかける」という意見があり、BGMでジャズを流すことで落ち着いた雰囲気を形成して騒ぐことを抑制した[39]。またオープンテラスで読書できるようにブックディテクションシステム(盗難防止ゲート)を入れないことにすると提案すると「盗まれたらどうする」との声が上がり、三角は「町民を信じましょう」と応じた[36]。結果的に盗難被害はほとんどないという[36]。

旧・金屋町の図書館改革

金屋町の絵本への取り組みは、金屋町立図書館司書の杉本和子が2000年(平成12年)に絵本の読み聞かせ講座を受講したのがきっかけとなったものである[54]。同講座を受講した杉本は停滞した金屋町立図書館を改革する手段として絵本の読み聞かせを企画し、ブックスタートを和歌山県で最初に取り入れる[注 11]などした[54]。絵本を取り入れたのは、さまざまなジャンルのある一般書に比べて絵本が扱いやすかったことや杉本が子育て中であったことが影響しており、杉本は自身の子供に読み聞かせの練習台になってもらっていたという[54]。杉本は一緒に講座を受講した人に読み聞かせボランティアをしないかと呼び掛けて活動の幅を広げていき、その中で出会った絵本作家の宮西達也から絵本の魅力と夢を教わった[31]。宮西は後に、有田川町絵本コンクールの審査委員長に就任するなど、有田川町を絵本のまちにするキーパーソンとなる[31]。

合併により有田川町が発足すると、杉本は町で唯一の正規職員の司書として、ALECの整備に尽力し、センター長に就任した[31]。

子育て支援からまちづくりへ

有田川町となってからは、出版社や絵本作家と直接交渉して子供と絵本作家が触れ合えるイベントを開催するようになり、当時の部長であった三角治の新たなまちづくり構想により、日本全国を対象とした絵本コンクールや、廃校を利用した「絵本のお化け屋敷」の開催など活動の幅を広げていった[54]。こうした大規模なイベントができるようになったのは、ALECができたおかげである[31]。地元からも2013年(平成25年)8月20日に有田生活と健康を守る会・有田川町班がALECで「原爆写真と絵本展」を開催するなどの動きが現れた[62]。

核となるALECでは毎月第3土曜日にハンドメイドマーケット「手作り市」を開催するなど定期的にイベントを行っている[39]。2015年(平成27年)からはALECを会場として、施設内で町が主催する「えほんdeわっしょい」と施設外で一般社団法人絵本まちづくり協会が主催する「えほんマルシェARIDAGAWA」を開催している[63]。このイベントは「絵本が日常になる1日」をコンセプトに掲げており[9]、「えほんdeわっしょい」は絵本作家を招いて[注 12]フリートークや絵本に登場する小物などを作るワークショップなどを行い、「えほんマルシェARIDAGAWA」は飲食などの露店が20店ほど出店する[63]。絵本まちづくり協会は三角治が定年退職後に立ち上げた組織で[36]、絵本が日常となるまちづくり、絵本による子育て支援などの各種事業や、有田川町鉄道公園の近くで金・土・日のみ営業する絵本とコーヒーの店「THIRD CAFE」の経営も行っている[66]。

こうした流れを継続することを目的に、町は2014年(平成26年)に有田川町こころとまちを育む読書活動推進条例を制定、2016年(平成28年)には有田川町絵本まちづくりグランドデザインを定めた[31]。有田川町の取り組みは2018年(平成30年)に「文字・活字文化推進大賞」を受賞した[31]。ALECには日本全国から視察者が訪れている[31]。

Remove ads

特色

要約

視点

有田川ライブラリーでは公立図書館としての使命を果たしながらも、継続的に新しいことに取り組み、「この町に住んで良かった」と思えるような図書館づくりを目指している[7]。

ありりん

有田川ライブラリーのイメージキャラクターとして「ありりん」がいる[23]。ありりんは町の特産物である有田みかんをモチーフとしており、頭に有田川町の花「コスモス」の飾りを付けている[23]。

電子図書館

2011年(平成23年)11月3日に導入したもので、町としては日本初、和歌山県でも初の導入[注 13]であった[21][22][23][68]。電子図書館システムには日本ユニシスと富士通マーケティングが共同開発したクラウドシステムを使っており、日本ユニシス製の電子図書館システム採用の第1号となった[69]。これにより本格的なタブレット端末対応の電子図書館としても日本初になった[37][68]。「開館」当初は文学作品や児童書などの電子書籍のほか、語学や「動く図鑑」などの動画、町の広報紙や古地図などの郷土資料を含む約1,000冊がインターネット経由で利用可能であった[21]。24時間貸し出しが可能で、電子データではあるが貸出冊数には制限[注 14]があり、「貸出中」で借りられないこともありうる[41]。蔵書検索は紙媒体の資料の所蔵情報と連動しているので、電子書籍と紙媒体の双方の検索結果を参照できる[69]。有田川ライブラリーは郷土資料の電子化に積極的で[7][注 15]、後述の「絵本コンクール」の入賞作品もオリジナルの蔵書として電子化している[23][70]。また地元小中学生が文集に寄せた作文を自ら朗読したものも収録し、視聴することができる[10]。三角治は電子図書館導入の効果として以下の5点を挙げている[22][68]。なお、導入の目的は有田川ライブラリーの利用者増であり[33]、ALECへの来館が難しい遠隔地の住民への対応も意図している[33][68]。

- 自宅や外出先からでも利用できる。

- 365日、24時間いつでも利用できる。

- 音声やアニメなどデジタルならではの対応が可能。

- 独自のコンテンツ、郷土資料などを提供できる。

- 返却忘れ、汚れ、そして盗難の恐れがない。

インターネット環境を持っていない利用者のためにiPadを無料で貸し出すなど積極的に利用を呼びかけている[21][68]。2016年(平成28年)になっても電子図書館は和歌山県唯一であったが、利用状況が芳しくないことが毎日新聞で報じられた[41]。同紙によると、2015年(平成27年)度の蔵書数は約2,000冊、貸出点数は約4,200冊であったが、貸出は100冊ほどの郷土資料に集中しており、著作権料を支払って購入した一般書の貸出冊数は約520冊にとどまり、「開館」以来1度も貸し出されたことのない本も多いとみられる[41]。担当者は利用実績が良くない理由として、そもそも電子図書館の認知度が低いこと、(電子端末を使うことの多い)電車通勤をする習慣のある町民が少ないこと、ベストセラーの電子書籍化を出版社側が躊躇していること[注 16]、著作権料が高額[注 17]で新作の入荷が少ないことを指摘している[41]。

有田川町絵本コンクール

2011年(平成23年)から[10]毎年開催しているコンクールで、プロからの応募も含め毎年200点近くの作品を集めている[8][10][31]。プロの絵本作家や大手出版社の編集者が選考委員に名を連ねる本格的なものである[9][10]。入賞者には賞金が与えられるほか、ミカン狩りツアーへの参加やミカン100 kgプレゼントなどの副賞もある[10]。

入賞作品は電子化され、有田川町の電子図書館で公開される[10][23]。このコンクールで受賞したことをきっかけに絵本作家としてプロデビューする人も現れている[10][8]。

図書館コンシェルジュ

図書館コンシェルジュは従来の図書館で提供されてきた、利用者の相談に応じて情報を提供するレファレンス業務を行うのみならず、自ら町へ繰り出して地域の魅力(見どころ、イベント、おいしいお店など)を取材する業務を担う[23][43]。これは有田川町が有名観光地が少ないことから行っているもので[37]、ALECを情報基地として、また町の総合窓口としていくことを目的としている[43]。コンシェルジュが取材で集めた情報は「ALEC通信」にまとめられ紙媒体で配布される[39]ほか、ALECのデジタルサイネージディスプレイで見ることができる[23]。「ALEC通信」では地域住民でも知らないような情報を掲載し[注 18]、分かりやすく編集しているため、読者の評価は良いという[39]。

一般の図書館と同様に企画展示の業務も担っており、例えばクリスマス前にはプレゼントに添えるカードの書き方を扱った本の企画展示を行い、利用者の評価を得ている[33]。

学校図書館の支援・連携

学校図書館の収蔵能力が1万冊であるのに対し、ALECは16万冊対応であることから、町内の学校図書館の蔵書もデータベース化して有田川ライブラリーと結び、利用者が必要とする図書をどこからでも取り寄せ提供できるようにしている[39]。後述の廃校を利用したお化け屋敷の取り組みも学校との連携事業の1つである[72]。

おはなしマラソン

おはなしマラソンは、小学校低学年以下の子供向けのおはなし会であり、2010年(平成22年)から始まった[73]。開催初年度は、ボランティア団体などが読み聞かせや人形劇などを毎週土曜日に披露し、子供たちはポイントカードをもらって規定回数以上おはなしマラソンに参加するとプレゼントをもらえるという催しだった[73]。2010年(平成22年)4月24日の第1回には御坊市の男性で結成された「よみきかせオヤジの会」が金屋図書館で読み聞かせを行った[73]。その後、2011年(平成23年)3月に有田川町でも「読み聞かせサークル おやじの会」が発足し、読み聞かせ活動を行っている[45]。

お化け屋敷(2013-2018)

有田川町教育委員会が主催し、『アブナイかえりみち』などの作品がある絵本作家の山本孝がプロデュースするお化け屋敷を2013年(平成25年)から[74]2018年(平成30年)まで開催していた[75]。第1回の2013年(平成25年)は清水地区の古民家で、2014年(平成26年)は金屋図書館で行い、2015年(平成27年)からは休校となった五西月小学校を会場としていた[74]。五西月小学校会場ではトイレに山本の『学校ななふしぎ』に出てくる幽霊の花子さんが出るトイレと同じ図柄の貼り紙を張ったり、理科室の実験器具を再現したりし[76]、山本が作った目や口のパーツを使ってオリジナルのお化けを作れるスペースも設けられた[74]。絵本作家の町田尚子によるおはなし会[77]や、グッズ・地元野菜の販売[75][77]、「お化けに変身」コーナーや怖いのが苦手な人向けの「おばけ横丁」などもあった[75]。2018年(平成30年)開催時に「ファイナル」と銘打たれ、終了した[75]。

Remove ads

利用案内

以下の情報は2023年9月現在のものです[78]。最新情報は公式サイトをご確認ください。 |

県庁所在地の和歌山市民図書館の市民1人当たりの貸出冊数が2冊にとどまるのに対し、有田川ライブラリーは町民1人当たり13冊(映像資料含まず)と高い実績を挙げている[37]。(日本の平均5冊をも上回る[36]。)

- 貸出制限 - 日本に在住する者。

- 貸出可能冊数 - 一般書・児童書:10冊、漫画:5冊、電子書籍:5冊、雑誌:2冊、DVD:1点(金屋図書館のみ)

- 貸出可能期間 - 一般書・児童書・漫画:2週間、電子書籍・雑誌・DVD:1週間

- インターネット経由で延長が可能。

- 開館時間

- ALEC - 10時から19時まで(ただし土・日・祝は17時まで)

- 駅美術館 - 12時から16時まで

- 金屋図書館 - 9時から17時まで

- しみず図書室 - 9時から17時まで(ただし12時30分から13時30分は休室)

- 休館日 - 月曜日、年末年始

- 予約可能。ALECには「ウォークスルー型図書自動貸出システム」が導入されている[31]。

移動図書館

大阪府熊取町から譲渡された移動図書館「ひまわり号」を活用して[14]、2007年(平成19年)10月から定期運行を開始した[15]。

2018年(平成30年)11月現在、町内9か所を巡回しており、各巡回場所によって月1回または2回巡回する[79]。各巡回場所での停留時間も15分、20分、30分とばらつきがある[79]。貸出期間は「次の巡回日まで」である[34]。

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads