トップQs

タイムライン

チャット

視点

投下 (モンゴル帝国)

ウィキペディアから

Remove ads

Remove ads

投下(とうか)とは、モンゴル帝国における王族・功臣自身、もしくは彼らの有する領民・領地を指す用語である[注釈 1]。「投下」という語は宋代に用いられた「軍や賊の首領」を意味する 「頭項」という漢語が契丹語を介してモンゴル帝国に入ったもので、漢文史料上では「頭下」「投項」とも表記される。対応するモンゴル語はアイマク(![]() 、Ayimaq)であるが[注釈 2]、両者は完全に同じ意味を指す用語ではない。また、諸王の場合のみ「投下」ではなく「位下」と表記することもある。

、Ayimaq)であるが[注釈 2]、両者は完全に同じ意味を指す用語ではない。また、諸王の場合のみ「投下」ではなく「位下」と表記することもある。

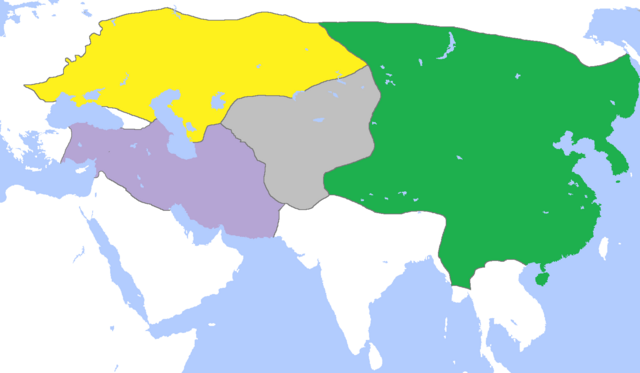

大モンゴル帝国(yeke mongγol ulus)はそもそも複数の皇族・功臣のウルス(ulus)をモンゴル皇帝(大ハーン)が統べる連合体であり、皇族・功臣の下位ウルスが征服戦争の結果得た人口・土地はその地を征服した皇族・功臣の所有物とされた。このような独自のウルスを有する皇族・功臣自身と、彼らの有する領民領地を当時の漢文史料では「投下」と呼んでおり、初期モンゴル帝国の征服地とはすなわち投下の集合体であった。しかし、第4代皇帝モンケ死後の混乱の中で西方の投下はジョチ家、チャガタイ家、フレグ家によって占有され、東方の大元ウルス領でのみ投下制度は本来の形で存続した。そのため、投下に関する記録は東方の漢文史料が圧倒的に多く中国内地特有の制度とみられがちであるが、本来はモンゴル帝国の征服地全体に設定されたものである。

「投下」制度はモンゴル帝国による征服地支配の根幹をなすシステムであり、多くのモンゴル史研究者によって研究対象とされている。しかし、それぞれの投下ごとに成立の経緯・構造が大きく異なる場合が多く、現在に至るまで「投下」制度の全貌は未だ不明な点が多いと評されている[4]。

本稿では、王族・功臣自身を指す「投下(領主)」ではなく、王族・功臣が所有した征服民・征服地としての「投下(領)」について主に解説する。

Remove ads

語義

要約

視点

モンゴル時代における「投下」という用語がキタイ帝国(遼朝)に由来することは王国維の頃より指摘されていたが、そのキタイ(契丹)人が用いていた「頭項(=投下)」という用語の語源が何であるかについては様々な説が出されていた。「投下」の語源についての説は大きく分けて(1)契丹語由来説と(2)漢語由来説の2通りがあるが、現在では後者の漢語由来説が有力とされている。

契丹語由来説

安部健夫、岩村忍らが唱えた説。安部はキタイ帝国(遼朝)の時代に「諸部が征服地で得た領民・領地」を意味する 「頭下軍州」という用語が見られること[注釈 3]、「頭下・頭項」は「投下」と通用することを指摘し[注釈 4]、これらは何らかの原語を音訳したものであると指摘した[7]。その上で、安部は「投下」の語源を「功労に報いる」を意味するtokya[8]、岩村は「領主、諸侯」などを意味するtušalであるとそれぞれ論じた[9]。

漢語由来説

安部、岩村の説を受けて周藤吉之が提唱した説。周藤は「頭下・頭項」という用語を改めて史料上で精査し、北宋・南宋において賊の長や兵団の指揮官が「頭項」と呼ばれていたことを指摘し、その上で、北宋において「頭項」の用例が頻出する以上、頭項・頭下・投下を外来語からの音訳の表記ゆれとみなす安部・岩村説は成り立たないと論じた。また、宋代には「頭」のみで「頭項」と同じく「軍の長」という用例があることも指摘し、キタイ帝国においては北宋の用例を輸輸入する形で部族の長を「頭下(項)」と呼び、それが更にモンゴル帝国に取り入れられて「投下」と呼ばれるようになったのだと論じた[10]。現在ではこの説に基づき、「投下」は漢語から取り入れられた語彙であるとする説が受け入れられている[11]。

「アイマク」との関係

前述したように、「投下」はモンゴル語ではアイマク(Ayimaq)と呼ばれていた。「アイマク」は元来「同一の地域において遊牧するユルトの群」、すなわち「(遊牧民の)部落」を意味する単語であり、チンギス・カンによって新たに編成された万人隊・千人隊・百人隊もまたアイマクと呼ばれていた[12]。この、チンギス時代に作られた新編成の部族集団(アイマク)は征服戦争で得られた人口・土地を取り込んで拡大し、やがて征服地の投下領もまた「アイマク」の名で呼ばれるようになった[13]。しかし、本質的に「アイマク」とは「部族集団」を指し、「投下」のように領主自身を指すことはない。漢文史料上では「投下・愛馬(アイマクの音写)」のように両者を並記することもあるが、この場合前者は投下領主、後者は投下領を指すものと考えられる[11]。

なお、征服地に設定された「投下」は漢文史料では「封邑」「采邑」とも意訳されるため、モンゴル史研究者の間では「投下領」と呼ばれることも多い。ただし、 モンゴル語で「国」を意味する「ウルス(ulus)」が原義としては「人の集まり」であるように、「投下」もまた「領民」が第一義であって 「領地」はそれに付随するものにすぎない。そのため、「投下“領"」のように土地そのものが重要であるような表現は用いるべきではないとする意見もある[14]。

Remove ads

歴史

要約

視点

モンゴル帝国の原像

1206年にモンゴル高原を統一したチンギス・カンは、直ちに新たな国家制度の確立に努めた。チンギス・カンはまず、配下で最も文書能力に長けたシギ・クトクに自らの統治下にある人民の徹底的な人口調査を命じ、その人口調査結果を「青き文書(ココ・デプテル)」という書にまとめさせた。次いで、そのココ・デプテルに基づいて配下の遊牧民を自らの一族に分配した[15]。この時の人口調査・領民分配について、『元朝秘史』は以下のように記している。

あまねき国民を、母に、弟らに、我が子らに、領民(クビ・イルゲン)の名において……分かちて与うべし。

……あまねき衆人の所領として分かちたるを、裁決[すべき]を裁決したる青き文書(ココ・デプテル)に文字書き記して、子々孫々に至るまで、シギクトクは朕と相謀りて、規則定めて、青き文字にて真白き紙上に文づくりしたるを改むることなからしめよ。改むる人、そは罪あるものとせよ。 — チンギス・カン、『元朝秘史』第203節[16]

ここで「国民を分け与えた」というのは、国民=遊牧民の分配がモンゴル高原統一戦争を勝ち抜いた一族への「恩賞」として行われたことを意味する。ただし、モンゴル高原統一戦争の過程で捕虜としての国民の分配は逐次行われているので、ここでの人口調査・国民分配は「人口の最終的確認」とそれに基づく「公平な分配」を実施するためのものであったと考えられている。「ココ・デプテル」に記された人口調査の結果(=現代で言う戸籍簿)の内容はモンゴル語で「フジャウル(根・源の意で、転じて「本貫」を意味する)」と呼ばれ、以後モンゴル兵を徴集する際にはこの「フジャウル」に基づくのが通例となった[17]。

『集史』によると、チンギス・カンは自らの息子たちには高原西方の領地と計12,000の民を、弟たちには高原東方の領地と計12,000の民を与え、自らは高原中央部に残った71,000の民を直轄領として治めたという[18]。このような右翼(西方)部・左翼(東方)部・中央からなる3極構造はその後のモンゴル帝国の通商交易・軍事活動にも対応した、「モンゴル帝国の原像」であったと評されている[19]。

以上のような、(1)征服戦争による捕虜の獲得、(2)精密な人口調査による征服地の人口把握、(3)カアン(皇帝)が把握した人口に基づき捕虜=国民を「公平に」再度分配する、という一連の流れは、この後の「投下」領設定における基本構造となる。

チンギス・カンの華北征服

モンゴル帝国の基本制度を定めたチンギス・カンは、ついで周辺諸国への侵攻を開始した。1211年(辛未)に始まる金朝遠征では、右翼軍を諸子のジョチ・チャガタイ・オゴデイらが率いて山西地方に、左翼軍を諸弟のカサル・アルチダイ・オッチギンらが率いて山東地方に、チンギス・カン自らが直属軍を率いて河北地方に、それぞれ侵攻した。このような遠征軍の編成は前述した「モンゴル帝国の基本形」をそのまま遠征軍に援用したものであった[20]。3軍はそれぞれ華北各地を制圧したが、征服先で捕虜となった人々は、「捕虜とした王侯」の所有民(後の投下)とされた。

1215年(乙亥)に金朝遠征が一段落すると、チンギス・カンは「諸侯王に城邑を分けた(分撥諸侯王城邑)」という。旧説では「投下」の設定はオゴデイ時代に始まるものとされていたが、実際にはこのチンギス・カンによる城邑の分配が後の華北投下の原型となったと考えられている[21]。これを裏付けるように、ベルシア語史料の『集史』「チンギス・カン紀」にはこの金朝遠征によってチャガタイが「タイユァンフ(太原府)」、トルイが「チャガン・バルガスン(=真定府)[注釈 5]」を与えられたことが記されているが、太原路と真定路はオゴデイ時代にそれぞれチャガタイ家とトルイ家の役下とされた地である[23]。

また、このような投下の設定に平行して華北には「漢人世侯」と呼ばれる軍閥が現れ始めた。モンゴル軍による掠奪、金朝の行政機構の崩壊によって極度に治安の悪化した華北では軍事的才幹があり人望ある者が推戴され自治組織を作り上げる動きが各地で見られた。これらの地方集団は貢納と軍事的協力を条件にモンゴルに投降することで華北における支配権を認められ、「漢人世侯」と呼ばれる軍閥を形成した。漢人世侯の中でも特に有力な軍閥は自らの息子を質子(トルカク)として差し出すことで投下領主と結びつくことで後ろ盾を得て、征服地の統治に無関心なモンゴル人に代わって華北の行政を担った[注釈 6]。真定の史家、西京の劉家、済南の張家はそれぞれの投下領主たるトルイ家、オゴデイ家、カチウン家と密接に結びつき、両者の関係は後々まで続いた。

漢人世侯の登場により荒廃した華北は復興に向かったが、現地の実情と無関係に投下がモンゴル王侯の間で分割されたことや、モンゴル皇帝-モンゴル王侯-漢人世侯という三重の権力構造となったことから、華北は各種権益の入り乱れる混沌とした情勢になった。この状況の打開がオゴデイ、クビライといった後のモンゴル皇帝の課題となる。

チンギス・カンの中央アジア征服

華北の制圧後に行われた中央アジア遠征(モンゴルのホラズム・シャー朝征服)においても征服民・征服地の分配は行われた。中央アジアにおける分地分民に関する記録は少ないが、ウルゲンチの陥落に関して興味深い逸話が記録されている。『元朝秘史』などによると、ウルゲンチを陥落させたジョチ、チャガタイ、オゴデイら王子たちが城民をチンギス・カンに諮ることなく勝手に分け合ったため、激怒したチンギス・カンによって数日間謁見を許さなかったという[25]。この逸話にはモンゴルの征服民支配について、(1)諸王は征服地で得た民を取るのは当然の権利と考えていたこと、(2)これに対し、チンギス・カンは征服戦争で得た民は一族全体の共有物であり、君主(カン/カアン)の手によって公平に分配されるものであると考えていたこと、の2点が示されている。このように、モンゴルの諸王には征服戦争で得た民を自らのものとする権利を有するが、それは君主(カン/カアン)による公平な分配を経なければならない、という原則は後の華北投下・江南投下の分配にも引き継がれている[26]。

また、ジュヴァイニーの『世界征服者の歴史』にはチンギス・カンの長男のジョチがシル川下流域のジャンド市を攻略した際に「その地方の統治と行政」のためアリー・ホージャなる人物を派遣したこと、またヤンギ・ケントでは「シャフネ(=ダルガチ)を置いた」ことが記録されている。これは、まさにジャンド市やヤンギ・ケントがジョチ家(ジョチ・ウルス)の投下領になったことを意味しており、同様に他の城市もトルイやチャガタイら諸王によってダルガチ=シャフネが置かれそれぞれの投下領にされたとみられる[27]。

このように、中央アジアの諸都市も華北と同様にモンゴル王侯たちによって分割されたとみられるが、その内実は東アジアと比べほとんどわかっていない。これは、後に中央アジアー帯がオゴデイ家・チャガタイ家によって占有されて他家の権益が排除されたこと、オゴデイ家やチャガタイ家では東方の『元史』、西方の『集史』のような浩潮な史書が編纂されなかったことによる[28]。

同様に、チンギス・カン最後の外征となった1227年の西夏平定後にも投下の分配が行われた。この遠征では東道諸王は参加せず西道諸王のみ参加したため、西夏の都市はバトゥ(ジョチの息子。ジョチは既にチンギス・カンに先立って亡くなっていた)、チャガタイ、オゴデイの3名によって分割された[29]。西夏においても西道諸王にはほぼ同規模の投下(沙州・山丹州・西涼)をそれぞれ与えられており、ここでも「征服による成果は一族共有のもの」という理念が受け継がれていることが確認される[30]。

オゴデイによる「丙申年分撥」

1229年(己丑)にチンギス・カンの跡を継いで即位したオゴデイは、即位後最初の大事業として金朝への第二次侵攻を行った。この侵攻を経てモンゴル帝国は華北地方を完全に制圧したものの、この頃の華北は投下領主、漢人諸侯の権益が入り乱れて混沌とした状態にあった。このような状況を打開すべくオゴデイが始めたのが、1224年に始まる華北の人口調査とその結果に基づいた領民・領地の再分配であった[注釈 7]。この大事業の責任者に選ばれたのはかつてモンゴル高原における人口調査を行ったシギ・クトクその人で、耶律楚材ら漢地の状勢に詳しい者達が補佐に就いた[32]。1235年(乙未)に完成した華北の戸籍は完成した年の干支から「乙未年籍」と呼ばれ、これ以後の華北統治の基本資料となった[33]。

そして、1236年(丙申)には「乙未年籍」で得られた人口調査結果に基づいて諸王・功臣に領地・領民が再分配された[34]。この政策が行われた干支から、歴史学者はこれを「(オゴデイの)丙申年分撥」と呼称する[35][36]。「丙申年分撥」の最大の特徴は、あらゆる点でモンゴル高原における人口調査・領民領地の分配に基づいて行われたことであった。まず、領地の分配はモンゴル高原における領地の分配をそのまま華北に再現する形で行われた。具体的には、高原西部に領地を有する西道諸王は華北西部の山西一帯を、高原東部に領地を有する東道諸王は華北東部の山東一帯を、その中間の一帯には大ハーンに直属するノヤンたちが、それぞれ領地を与えられた[37]。また領民の分配もモンゴル帝国建国時の領民の分配を参考に行われ、諸王にはモンゴル高原における領民の約10倍が、ノヤンには約5倍の領民がそれぞれ与えられた[38]。

このような「丙申年分撥」の方針について、「平章政事蒙古公神道碑」(『元史』巻121列伝8クイルダル伝の原史料)は以下のような逸話を記録している。

クトク(忽都忽)は大いに漢民を割り当て、城邑を分けて功臣に封じたので、[マングト部当主モンケ・カルジャには]泰安州の民万戸が授けられ、郡王に封ぜられたことが[カアンに]報告された。カアン(帝)はマングト部に対する数が少ないのを訝しんだため、クトクは「臣は今[漢民を]分類し順序づけるに当たって、ただチンギス・カン(太祖)の旧例のみを見ています。[チンギス・カン時代の]旧例が多ければ多く、旧例が少なければ少なく[城邑の分配を]行いました」と答えた。これに対し、カアンは「それは誤っている。旧民(=チンギス・カン時代に分配された遊牧民)が少なくとも、戦功が多ければ[華北での分配数も]増やして2万戸を与え、他の十功臣と同じにすべきだ」と述べた。……

又俾貴臣呼特呼大料漢民、分城邑、以封功臣、割泰安州民万家、封郡王、帰奏。帝問、蒙古之民何如是少。対曰「臣今差次惟是太祖之旧、旧多亦多、旧少亦少」。帝曰「不然。旧民少而戦績則多、其増為二万戸、与十功臣同」。為諸侯者民異其編。…… — 『牧庵集』巻14「平章政事蒙古公神道碑」

このように、「丙申年分撥」では原則としてチンギス・カン時代に行われたモンゴル高原本土における遊牧民分配を基準としつつも、戦功などを加味して領民が分配された[39]。ただし、先に述べたようにチンギス・カン時代には既に諸王・功臣は征服地の権益(=投下領)を得ており、「丙申年分撥」は正確な人口の把握に基づく「再分配」に過ぎなかった点は注意を要する。この点において、オゴデイによる「丙申年分撥」は新たな領民領地の分配ではなく、「モンゴル支配層における似有漢民の体系的な再整理」であったと言える[40]。

一方、帝位を巡ってトルイ家と対立していたオゴデイは自家の勢力を強化するため、恣意的に他家の投下領に干渉した。ジョチ家の投下領である平陽路では南宋遠征軍の後方基地という名目でオゴデイの三男のクチュのウルスを成立させ[41]、また腹心の部下であるケレイト部のスゲを「山西大達魯花赤」すなわち山西地方全体を統括するダルガに任命するなど、山西地方の投下に対する支配を強めた。このような施策は「一族による帝国の共有支配の原則」から逸脱した行為であり、特にオゴデイ治世下で冷過されたジョチ家・トルイ家との遺恨を生んだ[42]。オゴデイの死後、ジョチ家とトルイ家は協力してモンケを推戴し、グユクの短い治世を経て即位したモンケはオゴデイ時代の統治方針を大きく覆す施策を打ち出すこととなる。

モンケの分撥

オゴデイの死後、モンゴル帝国ではオゴデイ家とトルイ家の間での帝位争いが激化し、数年にわたって最高権力者が不在の状態が続いた。短いグユクの治世を経てトルイ家のモンケが即位すると、モンケはオゴデイ時代とその後の権力闘争時代に弛緩した帝国の体制の引き締めを図った[43]。モンケは即位当初より帝国全土に一律の行政制度・税制度を施工することを目指しており、その一環として帝国全土を対象とした人口調査を実施した。

まず華北では、かつて中央アジアで人口調査を行ったマフムード・ヤラワチを首班とする再度の人口調査が実施され、1252年(壬子)に新たな戸籍が作成された[注釈 8]。この時作成された戸籍は「乙未年籍」との区別のため、同じく作成年の干支に基づいて「壬子年籍」と呼ばれる。この時の人口調査では新たにトルイ系の諸王に投下が与えられたが、その中でも大規模なものがモンケの2人の弟のクビライとフレグに与えられた懐慶路と彰徳路であった。この投下はそれぞれ遠征軍の司令官に任じられたクビライとフレグの、後方補給基地となるものと想定されて与えられたものであった[45]。また、この時の分発では今まで投下を与えられていなかったオゴデイ家の王族らにも新たに投下領が与えられた。しかし、その実数は一人あたり数千人ほどと少なく、「オゴデイ・ウルス」という枠組みを解体しその勢力を減退させるモンケの意図があったと見られる[46]。

中央アジアにおける人口調査は、前述したように記録が少なく、どのような規模・経緯で行われたかは定かではない。ただし、唯一『ワッサーフ史』のみはモンケの治世にブハラで新たに人口調査が行われたこと、その取り分(投下)が皇帝(モンケ)とその母のソルコクタニ・ベキ、そしてジョチ家のバトゥによって分割されたことを記録している。この記録により、詳細は不明なものの中央アジアにおいても東アジアと同様に新たな人口調査が行われ、新たに確定された人口が投下として分配されたと推定されている[47]。

西アジアでは、「阿母河等処行尚書省(モンゴルのイラン総督府)」の首班であるアルグン・アカを中心として人口調査が実施された。アルグン・アカはフレグの西アジア遠征軍出発の僅か1カ月前(1253年8〜9月)にカラコルムを発ち、遠征軍が到着する1255年末までに既にモンゴルの制圧下にあったホラーサーン地方・マーザンダラーン地方・イラクアジャム地方・アーザルバイジャーン地方の人口調査を終えた。遠征軍の到着によってイラン総督府はフレグの指揮下に入り事実上解散となったが、アルグン・アカは引き続きグルジア地方の人口調査も行った[48]。『元史』巻3憲宗本紀には1256年(丙辰)冬にアム河のムスリム(回回)の降ってきた民を諸王・百官に分け与えた([憲宗]六年丙辰春…冬…以阿木河回回降民分賜諸王百官)」と記されており、華北同様に人口調査を終えた民が「投下領」として諸王・功臣に与えられているが、その詳細な内容は記録に残されていない[49]。

同様に、クビライによる征服と並行して人口調査が行われたのが雲南地方であった。クビライによって減ぼされた大理王国(カラ=ジャン地方)と、その周辺の諸民族(チャガン=ジャン地方等)はすぐさま人口調査が行われ、1255年(乙卯)までに他の征服地と同様に万人隊・千人隊に編成された。『元史』地理志には雲南地方の完全平定後、この地方には19の万人隊(万戸府)が形成されたと記録されている[注釈 9]。大元ウルスの時代には、この時雲南地方に設置された万人隊・千人隊に基づいて路や州が設置され、現在につながる行政区画となっていく[50]。

また、チベット方面においても人口調査・万人隊の設置が行われ、特に中央チベット(=ウーツァン地方)に置かれたものは「チベット13チコル(チコルはトゥメン=万人隊の意)」と呼称されている。同じくチベット語史料によると、中央チベットには27のジャムチ(ヤム)が設置されたとされるが、これもジュヴァイニーが「1つのヤムにつき2つのトゥメンを割り当てた」という記述と合致する[51]。また、モンゴルの諸王はチベット仏教の各宗派と施主・帰依処関係を結んだとされるが、これはその宗派の属する万人隊=チコルを投下として与えられたことをチベット史上の文脈から言い換えたものである[52]。

モンゴル帝国領内で最も人口調査の実施が遅れたのが、ジョチ・ウルスの支配する現ロシア方面であった。『元史』巻3憲宗本紀には1253年(癸丑)に人口調査が命令されたと記されているが[注釈 10]、ロシア語年代記には人口調査は1257年から1259年にかけて行われたと記されている。このようにロシア方面において人口調査が遅れたのは、バトゥがカアンの介入を好まなかったこと、バトゥの死後サルタク・ウラクチら短命の君主が続いたことが原因であると考えられている[53]。その結果、ジョチ家の領地のみには行省も設置されなかった。ジョチ・ウルスが他のウルスと比べて独自の要素が多いのは、この時力アンの介入を拒み行省が設置されなかったことに由来すると考えられている[54]。

以上のように、モンケの治世下においてモンゴル帝国の全ての支配地域において人口調査が行われ、十進法に基づく人口の整理(=万人隊・千人隊の設置)が行われた。このように帝国全土で実施された人口調査は将来的に帝国全土の民をモンゴル王侯の間で再整理する(=投下領を分配する)ことを目的としていたと考えられている。しかし、他ならぬモンケが急死したことによってモンゴル帝国は内紛を起こし、モンケの意図した所は実現されることなく終わってしまった。

帝位継承戦争と帝国の再編

1260年にモンケが急死すると、帝位を巡って弟のクビライとアリクブケとの間で内戦(帝位継承戦争)が勃発した。旧モンケ政権の高官たち(アラムダール、クンドゥカイら)はこぞってアリクブケを支持したものの結果としてクビライに敗れ、多くが処刑された[55]。また、帝国を2分するこの内戦によってモンゴル帝国の体制は激変を余儀なくされた[56]。

まず、西アジア方面ではアッバース朝を滅ぼして「東方イスラーム」世界を制圧したフレグが、モンケ死後の混乱の最中に自立を果たした[57]。フレグは自己のウルスを確立する過程でイラン総督府を吸収解体し、モンケ時代に人口調査が行われ、各王家によって「投下領」として分割されるはずであった西アジアの民はフレグ家によって占有されることになった[58]。これに不満を抱いたのがジョチ家で、元々ジョチ家はこの遠征後にアゼルバイジャン地方を得る予定になっており、そのために王族を選征軍にも派遣していた。ジョチ家当主ベルケはアゼルバイジャン地方をカづくで奪取するためにフレグ・ウルスに侵攻したが両者痛み分けとなり、この地方の権益を巡るジョチ家とフレグ家の対立はこの後も長く続いた[注釈 11]。

そのジョチ・ウルスにおいてもモンケ時代に人口調査を受けた民は全てジョチ家の占有するところとなり、他家の介入を許さなかった[60]。中央アジアでは事情が複雑で、モンケ時代にはチャガタイ家・オゴデイ家を弾圧してジョチ家とトルイ家が勢力を広めていたが、トルイ家内での内戦の勃発によってチャガタイ家・オゴデイ家王族は自立して勢力を拡大し始めた[61]。帝位継承戦争の最中、チャガタイ・ウルス当主となったアルグは「[ジョチ・ウルス当主]ベルケに属する者達とその従者を全て殺した」と記録されており、この時中央アジアに派遣されていた各投下領主の代官(ダルガチ)はチャガタイ家によって一掃されてしまったようである[62]。

以上のような西方の情勢とは裏腹に、クビライは内戦の終結後も敵対した王家の投下を没収したりするようなことはせず、基本的に内戦勃発前のままとした[注釈 12]。このようなクビライの態度は、カイドゥを初めとして未だクビライに反抗する諸王が多く残る中で、正当なモンゴル帝国のカアンとしての権威と寛容さを示すことで帝国の内紛を収める意図があったと考えられている[64]。

また、帝位継承戦争の最中に山東地方の漢人世侯である李璮がクビライに対して叛旗を翻すという事件が起こった[65]。李璮の乱そのものは短期間で鎮圧されたものの、李璮に内通していた漢人世侯が多く発見されたことにより、クビライ政権は改めて漢人世侯の危険性を認識し、その特権を順次剥奪し「漢人世侯」は実質的に解体された[66]。李璮の乱を経て漢人世侯が解体された結果、モンゴルの投下領主は漢人世候という中間層がいなくなって投下に対する権限を強めた[注釈 13]。その後、クビライの命によって大元ウルスの投下では新たな行政区画(路-州-県)が設置されたが、後述するようにこの行政区画は「投下領」を追認する形で設定されたものであった[68]。

総じて、モンケ死後の混乱の中で西方のウルスはモンケ時代の人口調査結果を踏まえて各王家が分割保有する「投下(領)」となるはずだった領民・領地を占有し、更にその権益をめぐってウルス同士での内戦さえ行われた。逆に、大元ウルスの側では帝国全体を統べるカアンとしての権威を保つために投下の権益は内戦前と変わらず保全され、李璮の乱をきっかけとする漢人世侯の解体によってむしろモンゴル王侯の投下に対する支配権は強化された。このような傾向は「カイドゥの乱」の拡大、そして「シリギの乱」の勃発によって更に進んでいった。

中央アジア投下の分割とマンジ(江南)投下の分撥

クビライは帝位継承戦争に勝利した直後、西方の3人の有力者(ロシア方面を抑えるジョチ家のベルケ、中央アジアを抑えるチャガタイ家のアルグ、イラン方面を抑えるフレグ)に統一クリルタイの開催を呼びかけた。恐らくは、この統一クリルタイではモンケ死後の混乱の中で領有権が争われた地方の権益の再整理(投下の再分配)も行われるはずであったが、そのベルケ・アルグ・フレグが相継いで急死するという不運によって統一クリルタイは開催されないままとなった[69]。更に、中央アジアではアルグの死によって状勢が再び混乱し、オゴデイ家のカイドゥとチャガタイ家のバラクによって中央アジアの諸都市の権益が争われるという混沌とした状態に陥った。そこで、1269年春にカイドゥはジョチ家とチャガタイ家を誘ってタラスでクリルタイを開き、この席上で3家の講和と中央アジアの権益の再確認が行われた(タラス会盟)[注釈 14]。『集史』によるとこのクリルタイで中央アジアの諸都市からの税収の3分の2をバラクが、残りの3分のをジョチ家とカイドゥで分け合う形で合意が形成されたという。本来はハーンのみが行える「支配地の権益(=投下領)の分配」をハーン(クビライ)を無視して行われた点にこそこの会盟の重要な意義があったといえる。これ以後、大元ウルスは中央アジア以西の領地に全く介入できなくなり、完全に西方の3ウルスによって占有されることになってしまう[71]。

一方、クビライはカイドゥらへの対処と並行して南宋の攻略に集中的に取り組み、1276年(至元13年)には遂に南宋の平定をほぼ成し遂げた[72]。ところが、南宋の滅亡と時をほぼ同じくして、北方のモンゴル高原ではクビライに反抗するカイドゥの討伐のため派遣された軍団がクビライを裏切って反乱を起こすという大事件が起こり(シリギの乱)、江南投下の分撥は一時棚上げとなった[73]。マンジ(江南)の投下が分配されたのは南宋滅亡から5年経った1281年のことで、この年はまさに「シリギの乱」がほぼ鎮圧された年であった。江南投下の分撥は基本的に華北投下の分撥をなぞる形で行われたが、この頃の情勢を反映するいくつかの違いが見られる。まず、華北では投下を与えられたが江南では新たに投下を与えられなかった者を見ると、オゴデイ系諸王家(グユク・メリク・クチュ家)、ソゲドゥ家、そしてオイラト王家・スルドス部チラウン家・コンゴタン部ココチュ家などがあった。ソゲドゥ家は叛乱の主導者たるトク・テムルを出しており、オゴテイ系諸王家は言うまでもなくカイドゥへの協力者。そしてオイラト・スルドス・コンゴタンはいずれもシリギの乱に加担したアリク・ブケ王家の有力家臣で、いずれも「シリギの乱」の関係者であった。帝位継承戦争の際、クビライは寛大な態度を示して敵対者の投下を没収するようなことはしなかったが、その寛大な処置が「シリギの乱」を生んでしまったこともあって、江南投下では自らへの反抗者は明確に排除したものとみられる[74]。

一方、江南の中央部にはクビライの諸子が新たに投下を与えられた。この時投下を与えられたチンキム、マンガラ、ノムガンらはそれぞれヒタイ(華北)、タングート(河西)、モンゴルの統括を任じられ、「大元ウルスの三大王国」を形成した。また、王侯に分配された投下の人口・投下の位置は華北投下と同様にモンゴル高原の配分数を参考に設定されていた。人口については、華北投下がモンゴル高原の牧民の約10倍もしくは5倍だったのに対し、それよりもわずか多い1.1倍の人口がそれぞれ割り当てられた。これは、「シリギの乱」などにより一時はカアンとしての地位も危うくなったクビライが、王侯に威厳を示し配下につなぎとめるためであったと考えられている[75]。投下の配置も華北同様にモンゴル高原の配置にならって設定された。元代、江南はおおよそ3つの行省(江淮・江西・湖広)に分割されていたが、東の福建方面に東道諸王の投下が、西の湖広方面に西道諸王の投下が、そして中央の江西にトルイ家及び新設のクビライ諸子の投下がそれぞれ設置された。また、「左手(東方)の五投下」の江南投下は湖広南部に配置されているが、これも「五投下」遊牧本領がモンゴル高原南縁にあることを反映している[76]。

江南投下の分撥の結果、東方においてモンゴル王侯は(1)モンゴル高原の本領・(2)華北投下・(3)江南投下の三つの領地領民を有するのが一般的になった。これら三つの「投下」は互いに連携しており、たとえば華北投下出身の人物が江南投下の官吏に任命される、といった事例もみられる[77]。このような関係の中で、華北投下は3つの領地領民を結ぶ結節点としての役割を果たした。反面、江南投下は華北投下に比べて重要度が低く、史料も少ないため、今なお不明な点が多い[78]。

14世紀前半の投下

1290年にクビライが死去すると、これを好機と見たカイドゥは大元ウルスに対して攻勢に出た。1300年代初頭にはアルタイ山脈周辺において両国の大会戦が繰り広げられたが、特に1306年のテケリクの戦いは激戦となり、この戦闘で負った傷によってカイドゥは同年陣中死した。カイドゥの死後、その配下にあったチャガタイ家のドゥアは独自に大元ウルスと結んでオゴデイ家を挟撃し、 事実上「カイドゥ・ウルス」を乗っ取った(チャガタイ・ハン国の成立)[79]。ドゥアはカイドゥと異なり大元ウルスとの友好関係を維持したため、モンゴル帝国はモンケの時代以来数十年ぶりに「東西和合」の時代を迎えた[80]。

このような流れの中で、モンゴル帝国の各地においてかつての投下権益を復活させる動きが見られるようになった。まず、フレグ・ウルスでは第7代当主のガザンが1304年に大元ウルスに使者を海路で派遣し、その使者は4年の滞在の後に「フレグの受けるべき分け前であったが、モンケ・カアンの時代以来保管されていた」財貨を渡されて帰還したという[81]。この時にフレグ・ウルスに送られた財貸こそが、モンケの治世にフレグに割り当てられた彰徳路から得られる収益(=アガル・タマル)であったと考えられている[82]。また、同時期にガザン・ハンは財政改革の一環としてイクター制を施行したが、このイクターは「土地の“収入”を授与する」という点で伝統イスラーム社会の「イクター制度」とは異なるものであり、これもまたモンゴル高原における人口の分配に由来する「投下制度」の派生形ではないかと考えられている[83]。

逆に、大元ウルスの側がかつて失われた中央アジアにおける投下領の分配を再把握することもあった。『元史』巻22武宗本紀1には、「東西和合」を達成したクルク・カアン(カイシャン)の治世の1年目(1308年)9月、「万人隊長(万戸)」のイレムン・ハサンなる人物がセミスケント(サマルカンドのモンゴル側からの呼び名)より訪れ、チンギス・カン(太祖)の治世に編纂された「戸口青冊」をもたらし、またその17日後にセミスケント・タラス・タシュケントから「民賦」が送られてきたことが記録されている[注釈 15]。「戸口青冊」とはチンギス・カンの治世にモンゴル高原の遊牧民数を記録した「青き文書(ココ・デプテル)」に他ならず、この時大元ウルスに進呈されたものは中央アジアの戸籍簿とそれに基づくトルイ家に対する人口の分配記録、そして本来はトルイ家の取り分でありながら「カイドゥの乱」によって長らく送付が途絶えていた「アガル・タマル(五戸絲)」であったとみられる[84]。更にその翌年、尚書省は「昔セチェン・カアン(世祖)は『叛王カイドゥの分地から得られる五戸絲は、彼が来降した時に賜ることとする』と仰せになり、それ以来20年間[カイドゥ家の五戸絲は]保管されてきました。今カイドゥの子のチャパルが来降してきましたので、これを賜ることを請います([至大三年三月庚寅]尚書省臣言『昔世祖有旨、以叛王海都分地五戸絲為幣帛、俟彼来降賜之、蔵二十餘年。今其子察八児向慕徳化、帰覲闕廷、請以賜之)」と述べ、前年の中央アジアからの送付と入れ替わる形でカイドゥ家への五戸絲の分発が行われていた[85]。

更に時代が下って1336年(後至元2年)には、ジョチ・ウルス第7代当主ウズベク・ハンがジョチ家の投下領であったが、帝位継承戦争以来ジョチ家と連絡がとれなくなっていた晋寧路(旧名は平陽路)からの収益を要求してきた[86]。しかし、既にこれを管轄する公的機関がなかったため、1337年(後至元3年)に総管府が設置された。1341年(至正元年)にウズベク・ハンが亡くなりジャーニー・ベク・ハンが立つと、晋寧路の平陽・晋州・永州分の歳賦2400錠のジョチ・ウルスへの送付が1345年(至正5年)から始められたという[注釈 16]。

これらの記録は、チンギス・カンの時代から100年以上経った14世紀中においても各ウルスにおいて投下領についての記録が残っていたこと、後世において別個の国家であると語られがちな「4ウルス(大元ウルス・ジョチウルス・チャガタイウルス・フレグウルス)が共通の価値観を有する連合体であったことを示す好例であるといえる[87]。

モンゴル時代以後の投下

1365年、南京において皇帝に即位した朱元璋は明朝を建国し、明朝の攻撃によって大元ウルスは中国内地の領土を完全に失った。明朝は大元ウルスが設定した行政区画の大部分を改め、投下制度は中国の歴史上から姿を消した。しかし、約100年にわたって行われた投下制度は陰に陽に中国の社会制度に影響を与えたと考えられており、例えば明初に洪武帝によって諸子が各地に分封された事もモンゴル時代の投下制度に影響を受けたものとする説がある[88]。

中央アジアにおいては、投下を分配する上で行われた「万人隊(tümen)」という単位が行政区画(ペルシア語で)として残り、テイムール朝編纂された『ザファル・ナーマ』には「ケシュ地方のシャフリサブス・トゥーマーン」が「彼の偉大なる先祖の地方(=領地)」であると記されている。また、ティムール朝統治下のサマルカンドに移住したイブン・アラブシャーは「サマルカンドとその諸地方は7のトゥーマーンからなっている」と述べている[89]。更に後、ティムールの子孫でムガル朝の創始者となったバーブルは「一つの大きな地方の治下にある小さな地方をテュメンと呼んでいる」と述べており、この頃には完全に行政区画として定着したことが読み取れる。「万人隊(tümen)」 を行政区画の単位とする習慣は現代においても残っており、ウズベキスタンでは下位行政区画が「tuman」とされている。

総じて、投下制度はモンゴル統治下の諸地域の歴史に多大な影響を与えたと考えられるが、その全貌は未だ明らかになっていない。

Remove ads

構成・機能

要約

視点

前述したように、モンゴル帝国各地に設定された投下領は時期・場所によって性格が大きく異なり、全体像を明らかにすることは困難と評されている。その最大公約数的な在り方を示すと、「征服戦争の成果として領民を与えられたモンゴルの諸王・功臣は、領民の住まう地のダルガチ(代官)の任命権を持ち、その地の住民が国家に収める税の一部を得る」となる。以下では投下領におけるダルガと税体系、また投下領と現地社会との関係について解説する。

ダルガの設置

→詳細は「ダルガチ」を参照

ダルガ[注釈 17]とはモンゴル帝国が征服民支配のために設置した軍制官のことで、テュルク語ではバスカク(basqaq)、ベルシア語ではシャフネとも呼ばれ、漢文史料では主に「達魯花赤」と音訳される。投下領主によるダルガ任命に関する記録は、ジョチがジャンド市の「統治と行政のため」チン・テムルを派遣したことに遡る。チン・テムルは後にジョチ・ウルス領となったホラズム地方のバスカク=ダルガとなり、イラン方面においてジョチ家の代理人としてジョチ・ウルスの権益を保持した。1236年、オゴデイ・カアンによる「丙申年分撥」が行われると、耶律楚材の献言によって「投下領主は投下領に対してダルガのみを任命し、徴税業務などは朝廷が任命した官吏が行う」よう定められた[注釈 18]。遅くともこれ以後、華北地方の全ての投下領に投下領主によって任命されたダルガが設置されるようになったようである。

投下領主によるダルガの任命を巡る政策の変遷については、『元典章』巻9「改制投下達魯花赤」の条に詳細な記録が残されている。

……『各投下のダルガ[チ](達魯花赤)は、チンギス・カン(太祖皇帝)が初め北方に起れる時節に『アカ・デウ(兄・弟たち=チンギス・カン一族)が結成して、天下を定取すれば、各々地土を分ち、共に富貴を享けん』と。『セチェン・カアン(世祖皇帝)が即位して以来、法度を立て、諸王に分けたる城子は、彼等をして各々自らダルガを委付せしむるあり。この事の行わること多年なり。近頃、テムデル(帖木迭児)はセチェン・カアンのジャルリク(聖旨)に背き、故なくして各投下が委付したる所のダルガをば罷めさせ、ただ次二官だけを委付せしめたる為に、諸王の心を失いたり』と台官らが題奏したり。テムデルも却って回奏したるあり、『まさに旧により彼等をしてダルガを委付せしむべし』と言うあり

……近頃、イェスンテムル晋王・ドレネ等の大王もまた言う『これ(ダルガの任命)は我ら投下のことなり。先例に依って任命すれば、いかがか』と我らに対し文書を与えたるあり、と奏するに、聖旨を奉じたるに『我もまたこのように言いたり。セチェン・カアンの時分より定めるあり。先例に拠って、ただ各投下をして為頭のダルガを委付せしめよ』と聖旨ありたり。 — 江南行台、『元典章』巻9「改制投下達魯花赤」[92]

『元典章』の記述によると、チンギス・カンの一族(モンゴル語でこれを「アカ・デウ(兄と弟、転じて「一族」を指す慣用句)」と呼ぶ)は国初より「地土を分ち(=投下領を得て)共に富貴を享く」権利を有しており、その一環としてセチェン・カアン=クビライは「諸王に分けたる城子(=投下領)」に、投下領主自らがダルガを任命する権利を認めていた。そして、1310年代に丞相であったテムデルが投下領主のダルガ任命権を奪おうとしたところ、イェスン・テムル(後の泰定帝)ら諸王の猛反発を受け、セチェン・カアンの旧例に戻さざるをえなくなった、という。以上の記述に見られるように、投下領主による投下領のダルガ任命は国初より当然の権利とモンゴル王侯に考えられており、これを掣肘しようとする動きがありながらも、結局は変更されることなく大元ウルス末期まで続いた[93]。

伝統的な中国官僚制度では地方官吏は一定期間ごとに別の赴任地に異動される(遷転制)ことになっており、投下領主の任命するダルガも原則上は3年ごとに異動するよう定められていた。しかし、この原則は元代を通じてほとんど守られなかったようで、朝廷からはたびたび規則通りダルガの遷転を行うようにとの命が出されている[94]。また、ダルガは原則モンゴル人のみが任命されることとなっていたが、名前を偽ってダルガに任命される漢人・南人が後を絶たず、たびたび禁令が出されていたことが記録されている[95]。

税体系

→詳細は「アガル・タマル」を参照

モンゴル帝国は基本的に征服地では現地の収税体系を踏襲したが、一方で「クブチュル(コプチュルとも)税」と呼ばれる新規の税目を持ち込んだ。「クブチュル」とは「集める」「微発する」といった意味のモンゴル語クブチリがベルシア語に入った単語で、「家畜や牛乳といった遊牧生産物のー定割合の供給」、また「供給されたもの」それ自体をも意味する[96]。この税目は元来、モンゴル高原の遊牧社会で困窮化したモンゴル兵を救済するため、もしくは駅伝制度(ジャムチ)維持のために設定されたもので、「夫役(強制労働)」を意味する「アルバ」を加えて「アルバ・クブチリ」とも呼ばれた[97]。

この税目は東方の漢文文化圏では「差発」、西方のペルシア語文化圏では「クブチュル税(qūpchūr)」と呼ばれており[98]、例えば『黒韃事略』は牛馬・車仗・人夫・羊肉・馬奶を供出して草原を管理することを「草地の差発」と呼称している[99]。東方の大元ウルス領では差発は「科差」と「差役」に分けられ、「科差」は更に「絲料」と「包銀」の2種類に分けられていた[注釈 19]。このうち投下領主の取り分として認められていたのが「絲料」であった。「絲料」とは五戸ごとに「絲(絹織物の原料)」を年1回供出するよう定められた税目で、その内の内7分の5がカアン(朝廷)、7分の2が投下領主の取り分と定められていた。これにより、投下領主に属する戸は「五戸絲戸」とも呼ばれ、一般の民戸たる「大数目戸」とは区別されていた[注釈 20]。投下領主の取り分たる「五戸絲」はモンゴル語で「アガル・タマル」と呼ばれており[注釈 21]、「アガル・タマル」こそが投下領主の主な財源と位置づけられていた。

また、この「五戸絲戸」とは別に諸王は「匠戸・打捕戸・鷹房子・金銀鍛冶戸」などと呼ばれる特殊な技能集団を所有していた。前述したように、モンゴル帝国の諸王は早い段階から技能集団の確保を重視しており、当初は捕虜とした職人たちをモンゴル高原に連れ帰っていたが、征服地の拡大にともなって現地でそのまま生産に従事させるようになった[103]。これらの技能集団はそれぞれの生産物を領主に納める代わりに正税を免除されており、税の一部を納めるに過ぎない「五戸絲戸」よりも純粋に投下領主のため生産を行う存在であったといえる[104]。

東アジア地域では、 これらの技能集団は征服戦争による獲得のみならず、「漏籍戸(戸籍調査から漏れた戸)・還俗僧道(還俗した仏僧・道士)・弟兄析居(兄弟が分居してできた戸)・放良戸(奴隷身分から解放されてできた戸)」と呼ばれる正規の戸籍に登録されていない者たちから諸王自身が集めていた点に特長があった。 例えば、『元史』には「打捕・鷹房人戸は、多くは析居・放良及び漏籍・ブラルキ・還俗僧道から取る」、「命じて析居・放良・還俗僧道等戸を招集し、諸色匠芸を習わせ、ゲルン・コウン(怯憐口)総官府を立て就業させた」と記録されており、これらの技能集団が投下領主によって非正規戸から集められ技能実習も行われたことが記録されている[注釈 22]。

一方、カアン(朝廷)の側ではこのような諸王側の動きを決して快く思っておらず、数度にわたって「人戸招収(非正規戸を集めること)」を禁じる命令(ジャルリク)が出されている[注釈 23]。また、これらの技能集団には「打捕鷹坊民匠総管府」といった名前が与えられており、形式的には国家の側で一種の公的官司として設置されるものであった[107]。そのため、印を持つのがたてまえとされていたが、実際には有していない者も多かった(元典章巻10)。このように、カアン(朝廷)が投下領主が独自に非正規戸を集めて技能集団とするのを嫌う一方、投下領主が技能集団を私有することそれ自体は否定せず公的な官名を与えることでこれを管理しようとする態度は、カアンが「専制的支配者」と「一族の代表者」という二面性を有することのあらわれと評されている[108]。

以上のように、「五戸絲戸」が納めるアガル・タマルを主要財源とし、「匠戸・打捕戸・鷹房子・金銀鍛冶戸」らが製作・納入する物品/家畜を副収入として得るのが投下の基本的な税体系であった。

路・州・県との関係

→詳細は「郡県制」を参照

『元史』地理志にはクビライが自らの基盤を固めた1260年代に新たな路・州・県が多数設置されたと記録されており、 これだけを見るとクビライ政権の下で伝統中国的な州県制が大元ウルスでも施行されたかのように見える。しかし、実際には元代の路・州・県とは先に成立した投下の領域に後付けで中国風の名称を与えたものに過ぎず、伝統中国的な州県制度とは異なる要素を多く有していた。例えば、元代には他の時代には全く見られない「飛び地」の路や州が華北地方で多く見られる[注釈 24]。これは、まず「人口」が諸王・功臣に分配された後、諸王支配下の民の住まう地(=投下領)を「路・州・県」と名付けたために起こったものである[68]。

大元ウルス治下の路・州・県に属する官吏については、前述したダルガが全ての行政区画に設置された点に大きな特色がある。元代の地方官吏の官名・品級を一覧化すると以下のようになる[110]。

一見して明らかなように、大元ウルス治下では全ての行政区画のトップ(総管・知府・知州・知県)と同格のダルガがそれぞれ置かれていた[111]。とりわけ、最大の行政単位である路のダルガは「都ダルガ」と呼ばれ、下位行政区画の州・県のダルガを統べ、路内の重要案件にはダルガの代表として投下領主の裁可を仰いだ[112]。このような「都ダルガ」と「路総管」の2長官が統べる地方官庁のあり方を漢文史料上では「○○路達魯花赤総管府」と呼称しており、これを「路総管府」と略すのはダルガの存在を軽視する誤解を招く表現であると批判されている[113]。

先述したようにダルガは投下領主の任命権が認められていたが、総管以下の官吏は基本的に朝廷の任命によって行われ、原則として諸王はこれに介入できないとされていた[注釈 29]。一方、カサル家の投下領で総管を務めていたのは代々カサル家に仕え、山東地方で軍閥を築いた李恒の一族の者であった。そのため、建前上は朝廷から任命される官吏であっても、実際には現地を取り仕切る軍事力・縁故を有する人物が選出されるものであったと指摘されている[115]。

もう1点、元代の地方行政制度で特筆すべきは、元代になって始めて設置された「録事司」という官庁の存在である[116]。録事司は路城(路の中心都市)にのみ設置されるもので、路城内の警察権・租税徴収権・裁判権など「戸民の事(民政)」を掌る官職であった[117]。このような録事司の存在は、都市ごとに派遣され城内の内政に携わったダルガの職務の一部が、路・州・県制度の確立にあわせ変化し残ったものであると考えられている[118]。

投下の細分化

前述したように大モンゴル帝国(yeke mongγol ulus)は複数のウルス(ulus)の連合体であったが、このような下位ウルスは世代を経るにしたがって分割相続され、新たな下位ウルスが形成されるのが一般的であった。それと同様に、投下の権益もまた一族もしくはその配下のノコル(御家人)によって分割されていた。例えば、ジョチ・ウルスの投下であった平陽路について、『郝文忠公陵川文集』巻32「河東罪言」は以下のように記している。

平陽一道はバトゥ(抜都)大王に隷す。また真定、河間道内の鼓城等の五処を兼ぬるは、属籍の最も尊きを以て、故に分土は独り大にして、戸数は特に多し。

……(中略)……今王府又た一道を将て細分し、諸妃王子をして各の其の民を征せしめ、一道の州郡は分かれて五・七十の頭項と為るに至り、一城或いは数村を得る者有りて、各の官を差わして臨督せしむ。 — 「河東罪言」[16]

この文章に見られるように、ジョチ家の投下領とされた平陽路では、「諸妃・王子」らによって分地がより細分化され、50〜70の頭項(=投下)が成立していたという[119]。このような投下の細分化は、モンゴルの公権力が県以下の郷村レベルまで介入するという副産物を生んだ。実際に、「河東罪言」と同時期に建立された「大朝断定使水日時記」という碑文には、平陽路内の武池村の有力者として「権千戸(ミンガン)」や「官人(ノヤン)」と呼ばれるモンゴル名を挙げており、村レベルにまでモンゴル人が派遣され現地の統治に携わっていたことがわかる[120]。

また、投下は皇族のみならずノコル(御家人)に対しても分け与えられていた。『元史』巻95食貨志3には投下領王の一覧が記載されているが、その中には○○官人(官人はノヤンの意訳)という形で皇族以外の功臣で投下領を有する者の名前も記録されている。一方、『元史』巻2太宗本紀にも丙申年に投下を与えられた者が列挙されているが、巻95食貨志3の記述と比較すると巻95食貨志3にはあって巻2太宗本紀には見られない投下領主の名前が多くみられる。松田孝一は二つの記録を比較した上で巻2太宗本紀には1万以上の民を有する投下領主のみが記載されていること、巻95食貨志3にあって巻2太宗本紀に見られない投下領主は、上述の「1万以上の民を有する投下領主」から更に投下領の分配を受けた者達であると指摘した[121]。要するに、モンゴル帝国のカアン(皇帝)は帝国を構成するウルスの当主たちに征服地を「投下領」として分配し、各ウルスの領主たちは更に配下の領侯(ノヤン)たちに領地を分配しており、前者のみを記録する史料(巻2太宗本紀)と両者ともに記録する史料(巻95食貨志3)が混在しているようである[122]。

遊牧地としての投下領

遊牧領主(ノヤン)にとっての投下領は収奪の対象とのみ考えられがちであるが、それだけでなく投下領を遊牧地そのものとして利用する事例もモンゴル時代には見られた。最も顕著な地が西道諸王(チンギス・カンの諸子)の分封地とされた山西地方で、モンゴル高原に地理・気候が近く遊牧も可能な山西一帯では多くの集団が遊牧を行っていたがことが記録されている。

例えば、チャガタイ家の投下領である太原路では、1260年代に後にチャガタイ・ウルス当主となるバラクが居住していたと考えられている[注釈 30]。その後、バラクが中央アジアに移住してクビライを裏切ると、東方では傍系でありながらクビライの即位を支持したアジキ大王がチャガタイ家の諸王の中で最も有力になった。アジキ大王は当初カイドゥ・ウルスとの戦いのため河西方面に駐屯していたが、1285年(至元22年)より「諸王・駙馬・王府官員」を伴って太原路管州に移住したという[124]。

一方、ジョチ家の投下領である平陽路では、第2代皇帝オゴデイが自家の勢力を拡大させるため潞州一帯でクチュ・ウルスを成立させて以来、オゴデイ家の諸王がこの地で遊牧を営むようになった。クチュ家はオゴデイ後の帝位を巡る政争の中で没落したもののウルス目体の存統は許され、引き続き平陽路南部ではオゴデイ家の人物が遊牧に利用していた[125]。1289年(至元26年)にはクチュの末子ソセがそれまで居住していた汴梁路睢州が温暖で放枚にあわないとの理由から潞州に移住してきた。アジギとソセの2人は数十年にわたって山西地方に住まい、『集史』「クビライ・カアン紀」においても「オゴデイとチャガタイの一族(ウルク)」として一緒に名前が挙げられているように、大元ウルス内のオゴデイ・チャガタイ家王族の代表者と見なされていた[126]。

これら、投下領に居住した諸王は基本的に先祖伝来の遊牧生活を守り、中国伝統の定住生活になじまなかった。当然のことながら、遊牧生活を順守する諸王の存在は地域社会と軋轢を生み、『元史』中には「モンゴル王侯が民田を荒らした」といった記録が多数残されている。大元ウルスの朝廷でも諸王と現地住民の軋轢は問題視されており、朝廷は投下に居住する諸王に食料・銀錠を定期的に与える政策を行った[注釈 31]。

このような、投下領に住まうモンゴル牧民と現地農民の軋轢は、投下領から逃亡する農民を増やし、投下制度破綻の一因となったと評されている[127]。

宗教教団との関係

モンゴル帝国では特定の宗教を優遇していわゆる「国教」として国政に携わらせることはなかったが、個人単位では有力な宗教指導者を取り立て、その宗教的権威を利用することは珍しくなかった。モンゴル帝国の創始者チンギス・カンが宗教教団に対する基本的態度を定めたジャルリク(聖旨)がモンゴル文・漢文対訳の形で現存しており、以下のように記されている。

チンギス・カンのまたカアンの仰せに、トインたち(toyid,仏僧を指す)、エルケウンたち(erkegüd,キリスト教徒を指す)、先生たち(singsingüd,道教の道士を指す)、ダシュマンたち(dašmad,ムスリムを指す)は地税・商税(タムガ税)よりほか、全てのアルバ・クブチリ(alba qbčiri)を見ず天を祈って我々に祝福を与えあらしめよと言われたのであった。 — チンギス・カン、タツ年(至元5年戊辰,1268年)1月25日付け,ウイグル文字モンゴル文・モンゴル文直訳体漢文合壁の足庵浮粛宛てクビライ聖旨(小林寺聖旨碑)[128]

この聖旨には、仏教・キリスト教・道教・イスラーム教といった全ての宗教教団に対し、モンゴル人のため「天を祈って我々に祝福を与え」る限り、徴税(地税・商税・差発)を免除するという基本方針が示されている[129]。このような姿勢は投下領主による投下領内の宗教教団に対する命令にも反映されており、東アジア地域(大元ウルス領)には投下領主が宗教教団を庇護する命令を下した記録(主に碑文)が多数残されている。

モンゴル時代の東アジアにおける宗教政策で、他の時代と比べ顕著な相違点の一つが「宗教者の資格認定(=度牒)」が政権側でなく宗教者側にあったことが挙げられる[130]。例えば直近の宋朝や金朝では「度牒」の最終的な発行権は礼部にあるのであって、師が弟子の得度を勝手に行えるわけではなかった。モンゴル時代では宋朝・金朝とは異なり、例えば仏教教団では「総統所」と呼ばれる僧侶を統轄する機関を設け、僧侶の選抜・試験・度牒の給付を担わせ、最後に合格者の名簿のみを政権側(省部)に報告させていた。そして、「度牒」の発行者たる「提点」は投下領ごとに配置され、漢地(ヒタイ地方)全体を統べる「都総統(仏教教団の長)」もしくは「掌管漢地道門(道教教団の長)」との相談の上、「度牒」を発行した[131]。このように、投下ごとに宗教団体の代表者が置かれ、それらを宗教団体全体の長が統べるというあり方は、その宗教団体の組織化(教団化)を進めた。モンゴル時代の著名な文人、虞集はこのような宗教教団のあり方を指して「文書のやり取りをして、まるで官僚制のごときものを敷く(得行文章視官府)」と評している[132]。

「位下(投下)」としての高麗王家

モンゴル帝国支配下の高麗王国はクビライ家の公主を代々受け入れる「駙馬(キュレゲン)」として独自の王家の存続を許された、特殊な立ち位置の王国であったことで知られている。このような高麗王国と高麗王家のあり方は、大元ウルスからは「投下領」と「投下領主」として捉えられていたことが近年の研究により明らかになっている。高麗王家はクビライ家の公主を要るだけでなく、王府を開設し、自身のケシクテイ(親衛隊)を整備するなど、他のモンゴル諸王と同じ形式を整えていた[注釈 32]。また、ケシクテイ(親衛隊)などモンゴル風の官職に就いた者たちは高麗国内で「アイマク(愛馬)の成衆」とも呼ばれており、高麗王家支配下の人民が投下の一部とみなされていたことを示唆する[134]。

このような高麗王家の立ち位置について、『牧庵集』巻3所収の「高麗瀋王詩序」は以下のように表現している。

訳文:王は異姓であり皇族とは差達がある。しかし宗王が大国に封じられたとしても、名目だけの封邑をたてまつるに等しい。なぜならば、いまだかつて祖が子と宗廟を別にしたことはないからである。人民は天子が官更に統治させ、その政庁には監郡と府属を置くことができるが、みな要請して朝廷からこれを任命する。そうであれば刑罰の執行や軍事行動は、どうしてあえて律をこえようか。民は五家ごとに縫を課税することわずかに一斤とし、しかも指令を下してほしいままにその地より徴発することを許さず、みなこれを天子の府庫に運び、年末に頒給する。そのしくみもまた細密である。どういうわけか高麗王家はそうではない。宗廟の祭記があり、その祖先を祀っている。百官が配備され、その職を統べている。賞罰と命令はその国で独自におこなわれ、税収はすべて三韓の境内で占用され、天子の府庫には入らない。

原文:王異姓之手天宗有間也。然宗王難受封大国、同升虚邑。何也未嘗祖別子手廟。人民則天子使吏治之、其府難得置監郡与府属、皆請而命諸朝。而刑人。殺人。動兵、何敢越律。其民五家賦禄、為斤統一、猶不聴下令擅徴発其地、皆輸之天府、歳終頒之。其網亦密。遇高麗氏則不然。有宗廟蒸嘗、以奉其先也。有百官布列、以率其職也。其刑賞号令、専行其国、征賦則尽是三韓之境惟所用之、不入天府。 — 『牧庵集』巻3「高麗瀋王詩序」[135]

「高麗瀋王詩序」は、「投下領にはカアン(天子)が官吏を派遣し、諸王が置く監郡・代官(ダルガ)もカアンの承認を得なければならない」、「投下領主の司法・軍事権は制限を受ける」、「投下領から得られる税収の内、五戸絲(アガル・タマル)が投下領主の取り分となる」といった投下領の一般的なあり方と高麗国が異なると述べながら、一方で高麗国と他の投下領を同列に見なすという認識が示される[注釈 33]。実際に、モンゴル支配下の高麗では大元ウルスによって設置された万戸府(トゥメン)が独自に徴兵した民から高麗王家が徴税することを拒むなど、高麗王権は高麗国内に排他的な占有権を有していたわけではなかったことが知られているが、これもカアンと諸王の権益が複雑に交錯する他の投下領と類似する点である[137]。

また、モンゴル時代の遼東半島には多数の高麗人が移住し、高麗人コロニーを形成していたことが知られているが、このような「高麗国外の高麗人」を高麗国王は大都まで向かうサウリ(ジャムチ/駅伝の一種)として大元ウルスの承認の下微発していた。国外の高麗人を公的に徴発するというのは奇異にも思えるが、これも「高麗国外の高麗人」を「高麗王家の投下」として徴発していたと捉えれば、他のモンゴル諸王の投下領のあり方と合致する。なお、高麗王家には14世紀以後「瀋王」という王号が新たに与えられ、やがて「瀋王」と「高麗王」は政治的に対立するようになるが、「瀋王」は「瀋陽路に住まう高麗人」を投下領として与えられていたと考えられている[138]。

ただし、このようにモンゴル投下領主としての形式を有する一方で、高麗王家が独自の統治体系を保持していたのも事実であり、安易に高麗王家と投下領主を同一視してはならないという批判もある[注釈 34]。見方を変えれば、高麗王家は「投下領主」としての形式を整えることで独自の統治体系を保持し得たともいえ、森平雅彦はこのような高麗王国のありかたを「高麗王家もまたかかる国家構造(諸投下の複合体としてのモンゴル帝国)の内部に存立の場をもち、これを構成する一分権勢力として存在した」と評している[140]。

「王位」と投下領の関係

第5代皇帝クピライの治世には様々な制度変更が行われた(大元ウルスの成立)が、諸王・功臣の待遇においては「王位」の授与とそれに伴う定例歳賜の開始が大きな変革であった。大元ウルスにおいては、「ウルスの長(諸王・功臣)」は六階級に分類される「王位」を授与され[注釈 35]、その王位のランクごとに年に一度カアンから銀が下賜される「歳賜」が定められていた。

この「王位」の名称(王号)は諸王・功臣がそれぞれ有する投下領に拠って命名されることがほとんどで、例えばカチウン家は「(カチウン家の所有する印璽を)その分地によって『済南王印』に改めた(因其分地改為『済南王印』)」ことが『元史』巻14に明記されている。とりわけ、最高ランク(「金印獣紐」)の王位は春秋戦国時代の古代国家にちなむ「一字王号」がつけられるのが慣例であり(燕王・秦王・晋王など)、都市名などに由来する下位ランクの王号とは一線を画すものと位置付けられていた。「一字王号」は当初においてはクビライの直系にのみ許される特別な王号であったが、カイシャンが即位すると即位に協力した諸王への恩賞として「一字王号」を頻発するようになり、多くの王家は上位の「一字王号」と「位の「二字王号」の両方を有するようになる[141]。

王位の授与は元々、既存の「ウルスの長(諸王・功臣)」のランク付け・体系化のため始められた制度であったが、時代が下ると「投下領の授与(=ウルスの新設)」 と「王位の授与」がセットで行われるようになる。例えば、カイシャンの即位に貢献したチャガタイ系傍系王族のトレは、「越王位」の授与と「紹興路(古代越国の地)」の授与が同時に行われた。同様に、「天暦の内乱」の主導者であったエル・テムルも内乱終結後に「太平王」位と「太平路」の投与がセットで行われている[142]。

このような王位の授与はモンゴル社会にも大きな影響を与え、大元ウルス崩壊後にも長らく投下領にちなむ「王号」は用いられた。例えば、15世紀半ばに有力であったカサル家のボルナイは元代の王号「斉王」を明朝に対して称したことが記録されている。また、ボルナイと同時代に活躍したカチウン家のドーラン・タイジ、オッチギン家のウネ・テムル、ベルグテイ王家のモーリハイはそれぞれ鄭王・劉王・黄苓王と称したことが記録されているが、これも元代の王号である済南王・遼王・広寧王が転訛したものと考えられている[143]。遼王=劉王のように、元代の王号が北元時代に違う文字だが、同じ音の王号として伝わっていることは、「王号」がモンゴル社会の中では漢文ではなくウイグル文字(もしくはパスパ文字)モンゴル語で受容され、少なくとも15世紀まで伝えられていたことを示唆する。これら東道諸王の後裔はチンギス・カンの末裔ではないがそれに次ぐ貴種として、北元時代以後「オン(ong:「王」の転訛)」として総称されるようになった。

Remove ads

研究史

要約

視点

投下制度はモンゴル帝国の社会制度の根本をなす重要な制度と考えられており、日本国内に限っても膨大な研究蓄積が存在する。舩田善之は2014年に従来の投下制度に関する研究を総括し、特に日本国内における投下制度研究は1期(~1970年)・2期(1971年~1992年)・3期(1993年~2010年代)の3期に大きく分けられると論じた。

1期(~1970年)

モンゴルの社会制度について世界で最初に体系的な研究を行ったのはロシアのウラジーミルツォフ(ウラジーミルツォフ1937)であり、彼の著作「蒙古社会制度史研究」に影響を受ける形で日本における投下制度研究は始まった。ウラジーミルツォフはモンゴル帝国の征服戦争にともなって「戦利品と同様に定住民地域の分配(=投下領)も行われた」が、定住民地域への支配は間接統治にとどまったと論じ、ウラジーミルツォフの見解の基本的枠組みは日本の研究者に継承・発展された。

ウラジーミルツォフに続く形で投下に関する研究を行ったのが小林高四郎(小林 1939)や村上正二(村上 1940)らで、彼らはウラジーミルツォフが十分に活用できなかった漢文史料を用いることで投下制度について考察を深め、その性格を「モンゴル的な封建制度」であると論じた。 また、小林や村上の研究を受けて愛宕松男は投下の本質は「分地」ではなく「分民」にあったことを指摘し、「李璮の乱」後の元朝では投下は名目的なものとなり、州県制度に基づく中央集権国家に移行したと論じた。愛宕以後、「元朝では伝統中国的な州県制度が施工され、投下は名目上のものに過ぎなかった」という認識は長く通説とされていた。

以上の議論は「遊牧国家」と「(中国的な)中央集権国家」、「部族封建制」と「中央集権制」といった2項対立を前提とし、前者(投下制度)から後者(州県制度)への移行が歴史の超勢であったと論じる点に特徴がある。後述するように、現在ではこのような既存の2項対立にこだわることなく、投下制度の独自性を強調する傾向にある[144]。

2期(1971年~1992年)

この時期に、投下制度研究の方向性に大きな影響を与えたのが松田孝一による「モンゴルの漢地統治制度」 であった。松田はモンゴル帝国建国時のチンギス・カンによる遊牧民の分配と華北投下の分配を比較することにより、初めて両者が極めて密接に関係していることを指摘した[145]。松田以後、投下領を単なる封邑とみるのではなく、モンゴル帝国独自の国家体制の延長線上に投下制度を位置づける流れが始まった。松田孝一はその後も投下制度に関する研究を相次いで発表したが、特に「フラグ家の東方領」では西アジアでイルハン朝を興したフレグ家の投下領が遠く離れた大元ウルスで存続していたこと、14世紀に入ってから投下領の収益の送還が始まったことが指摘されたが[146]、これは「元朝の成立以後、各ハン国は別個の国として分裂していった」という通説に再考を促すものであった。

また、この時期には日本の研究の影響を受けて中国人研究者も相次いで投下制度に関する研究を発表しており、特に李治安は従来の投下制度研究を総括する体系的な研究を行った。この時期の研究に共通するのは「部族封建制」と「中央集権制」 という2項対立を引き継ぎなからも、両者が複合的・重層的に組み合わさったのが投下制度である、という見解である。これは、投下制度の具体像が明らかになる中で両者の特質が浮き彫りになった結果と指摘されている[147]。

20世紀後半以後、日本におけるモンゴル史研究は「数多くの研究者を擁する点、研究成果の広汎・詳備である点で世界屈指である」と評されている。これは、(1)元寇及び戦前における満洲・内蒙進出といった歴史的経緯により、モンゴルに対する関心が高く研究蓄積が多いこと、(2)長きにわたる漢文訓読の伝統と、本田実信が導入したペルシア語史料読解技術によって、東西の文献を同時に操れる研究者を生み出しやすい土壌にあること(例えば、欧米の研究者は全くのゼロから漢文史料・ペルシア語史料の読解技術を身につけねならず、この点において日本人研究者より不利な立場にある)、(3)20世紀後半、モンゴル帝国の旧領の大半を占める社会主義陣営が開放路線を取ったことで新出の史料が多数現れたが、(1)・(2)の利点を有する日本人研究者が多くの新出史料を活用した研究成果を挙げられたこと、などによる。

日本人研究者の間で積極的に新出史料、特に碑文史料が用いられたことは早くから中国人研究者の間でも注目されており、1989年に出版された『元史学概説』では「日本の若手研究者の間で『金石熱』が起こっている」と紹介されている[148]。

3期(1993年~2010年代)

松田孝一に続き、投下制度研究に多大な影響を与えたのが杉山正明の「八不沙大王の令旨碑より(杉山 1993)」 であった。杉山は従来の投下制度研究について「分散する記述を寄せ集めて総合化する手法に終始したため、実体論への糸口を掴めなかった」ことを指摘し、確実な個別事例に基づいた具体像を明らかにする研究が必要だと論じた。そこで杉山が注目したのが従来の研究では用いられてこなかった「碑文史料」の存在で、碑文に刻まれた投下領主の命令(モンゴル命令文)を考察することでカサル家投下領の構造を実証的研究に基づき明らかにすることに成功した。その上で、(1)華北の州県は投下領を前提として成立したこと、(2)モンゴル高原・華北・江南の投下はそれぞれ密接に連携していたこと、(3)所謂「元朝の成立」後、むしろ投下領主の権限は強まったことなどを指摘し、愛宕らの主張する「投下領はモンゴル王侯にとって名目的な封邑に過ぎなかった」という説を批判した。

杉山の研究は様々な面で多くの研究者に影響を与えたが、投下制度研究に関していえば(1)個々の投下に関する徹底的な実証、(2)碑文史料、特にモンゴル命令文を用いた研究、という2つの大きな流れをもたらした。例えば高橋文治による一連の研究(高橋 2011に纏められている)はモンゴル投下領主から道教教団に出された命令文書を体系的に考察し、投下領主が教団の有力者と密接な関係を有していることを明らかにした。また、村岡倫は山西地方における投下領に注目し、この地方では投下領主自身による遊牧が行われたこと、いいかえると投下領は「遊牧本領」としても用いられていたことを実証した。

この時期を通じて投下制度研究は大きく進展したが、その一方で杉山の問題提起を受けて各投下の具体例の研究が主流となったこと、またモンゴル帝国の独自性を強調する流れの中で「投下領の全体像をどう捉えるか」「中国史上の中で投下制度をどう位置づけるか」といった点が現在の投下制度研究の課題であると評されている[149]。

Remove ads

地域別投下一覧

要約

視点

華北(ヒタイ)

1236年(丙申年)に諸王功臣に分撥された。

河西(タングート)

江南(マンジ)

12年(丙申年)に諸王功臣に分撥された。

ジュルチェ・ソロンカ(女直・高麗)地方

オッチギン家を初めとする東道諸王が勢力を伸ばしたとみられるが、投下領としての実態はほとんど分かっていない。ジュルチト(女直人)の5トゥメン(五軍民万戸府)は元末に南下して3つのトゥメン(イラン=トゥメン)に再編され、これを明朝の側では建州女直、北元モンゴルでは「水の三万ジュルチト(usun-u γurban tümen J̌ürčid)」と呼称していた。

雲南(カラジャン)

モンケ治世時に人口調査・万人隊編成が行われたが、諸王功臣に分撥されたかは不明。また、『元史』には19の万戸府(トゥメン)が設置されたと記されるが、『元史』地理志にはその一部しか記録されていない。

チベット

モンケ治世時に人口調査・万人隊編成が行われ、主にトゥルイ諸子(モンケ、クビライ、フレグ、アリクブケ)によって分割された。特に中央チベットには13トゥメンが設置され、チベット語で「チベット13チコル」とも呼ばれた。なお、この「チベット十三万戸」はあくまでウーツァン地方 (=チベット高原中央部) 内だけのものである点には注意が必要である。断片的な記録からウーツァン地方以外にも万戸が設置されていたことは分かっており、ドカム地方に設置されたマルカム (sMar-khams) 万戸などの存在が知られている[150]。

ウー地方

ツァン地方

ドメー地方

ドカム地方

中央アジア(トルキスタン)

チンギス・カン治世時より諸王功臣に分撥されていたが、一部を除いて記録が残されていない。

イーラーン・ザミーン

モンケ治世時に人口調査・万人隊編成が行われたが、諸王功臣に分撥されたかは不明。

カフカース地方

イルハン朝末期に編纂された『心魂の歓喜』ではカフカース地方のトゥメンとして「大アルメニアのアフラート・トゥメン」の名前のみを挙げるが、カフカース地方全体で見ると1トゥメンは少なすぎる。一方、後世編纂された『デデ・コルグトの書』には「9トゥメンのグルジスタン」という記述があり、カフカース方面には9トゥメンが存在したようであるが、その内訳は明らかでない。ただし、『グルジア年代記』にはモンゴル帝国支配下の6名の有力なグルジア諸侯の名前たちを挙げ、「[モンゴルの]ノヤンたちは彼らを分け、1万人の隊長又は、tmnis mtawariと名付けていた」と記されており、少なくとも6人の万人隊長が治めるトゥメンの存在が確認できる[151]。

アゼルバイジャン地方

イラク・アジャム地方

マーザンダラーン地方

ホラーサーン地方

Remove ads

王家別投下一覧

要約

視点

西道諸王(チンギス・カン諸子)

ジョチ家

『元史』巻95歳賜一覧では「太祖長子朮赤大王位」として記録されている。

チャガタイ家

『元史』巻95歳賜一覧では「太祖次子茶合䚟大王位」として記録されている。中央アジア(トルキスタン)に多数の投下領を有していたはずだが、その詳細は明らかになっていない。

オゴデイ家

モンケ時代に「オゴデイ・ウルス」という単位は解体され、オゴデイの諸子ごとに投下領が設定されたため、『元史』巻95歳賜一覧には「オゴデイ・ウルス」に相当する項目がない。以下にはオゴデイ崩御前のオゴデイ・ウルスの投下領と、グユク家とコデン家を除くオゴデイ諸子の投下領を挙げる。

グユク家

『元史』巻95歳賜一覧では「太祖第三子太宗子定宗位」として記録されている。丙申年分撥時点でオゴデイ・ウルスから独立してグユク・ウルスを形成していたため、独自の投下領(大名路)を有している。

コデン家

『元史』巻95歳賜一覧では「太宗子闊端太子」として記録されている。コデン家はカダアン家とともに帝室同士の内戦でトルイ家に味方したため、オゴデイ系王家の中では唯一華北・河西・江南3地域全てに投下領を有している。

コルゲン家

『元史』巻95歳賜一覧では「太祖第六子闊列堅太子子河間王位」として記録されている。

東道諸王(チンギス・カン諸弟)

カサル家

『元史』巻95歳賜一覧では「太祖弟搠只哈撒児大王淄川王位」として記録されている。

カチウン家

『元史』巻95歳賜一覧では「太祖弟哈赤温大王子済南王位」として記録されている。

オッチギン家

『元史』巻95歳賜一覧では「太祖弟斡真那顔位」として記録されている。

ベルグテイ家

『元史』巻95歳賜一覧では「太祖弟孛羅古䚟大王子広寧王位」として記録されている。

ダアリタイ家

『元史』巻95歳賜一覧では「太祖叔答里真官人位」として記録されている。ダアリタイがチンギス・カンと敵対したことから当初は諸王として扱われなかったが、クビライの治世に入ってから復権し他の諸王と同格に扱われるようになった。

トルイ系諸王

トルイ家(アリクブケ家)

『元史』巻95歳賜一覧では「太祖第四子睿宗子阿里不哥大王位」として記録されている。トルイ家の権益は末子相続の風習に基づいて嫡子の中でも末子のアリクブケが継承したため、史料上ではアリクブケ家の権益(阿里不哥大王位)とも表記される。

右翼諸将

アルラト部広平王ボオルチュ家

『元史』巻95歳賜一覧では「右手万戸三投下孛羅台万戸」として記録されている。

オングト部高唐王アラクシ家

『元史』巻95歳賜一覧では「趙国公主位」として記録されている。

左翼諸将

ジャライル部国王ムカリ家

『元史』巻95歳賜一覧では「木華黎国王」として記録されている。

コンギラト部昌王アルチ・ノヤン家

『元史』巻95歳賜一覧では「魯国公主位」として記録されている。

イキレス部昌王ブトゥ家

『元史』巻95歳賜一覧では「昌国公主位」として記録されている。

マングト部郡王クイルダル家

『元史』巻95歳賜一覧では「慍里答児薛禅」として記録されている。

ウルウト部郡王ジュルチェデイ家

『元史』巻95歳賜一覧では「朮赤台郡王」として記録されている。

コンギラト部郡王チグゥ家

『元史』巻95歳賜一覧では「鄆国公主位」として記録されている。

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads