トップQs

タイムライン

チャット

視点

山東京伝

江戸後期の戯作者、浮世絵師 ウィキペディアから

Remove ads

山東 京伝(さんとう きょうでん、旧字体:山東 京傳、宝暦11年8月15日(1761年9月13日) - 文化13年9月7日(1816年10月27日))は、江戸時代後期の浮世絵師、戯作者。浮世絵師としては北尾政演(きたおまさのぶ)と号し、葎斎(せいさい)、北尾葎斎政演、北尾京伝、山東政演とも号して寛政元年(1789年)まで活動した。作画期は安永7年ころから文化12年前後(1778年-1815年)であった。寛政の改革における出版統制により手鎖の処罰を受けた。副業として現在の銀座1丁目に喫煙用の小物販売店「京屋」を開き、自分がデザインした紙製煙草入れが大流行した。「京屋」は京伝の作品中に宣伝として頻繁に登場している[1]。

人物

要約

視点

本名は岩瀬醒(いわせさむる)、または田臧(のぶよし)。一説に排田または灰田[注 1]。狂歌名を身軽折輔と号した。幼名は甚太郎。通称は京屋伝蔵または田蔵。字は伯慶。後に酉星(有儕)。戯作号として山東庵、山東窟、山東軒、珊洞散士、鼯鼠翁、臍下逸人、洛橋陳人、甘谷、菊亭、菊軒、菊花亭、醒斎、醒々斎、醒世老人と号す。江戸深川の出身[2]。後に京橋銀座1丁目(新両替町)、さらに同所東側。この店で京屋といって煙管、紙製煙草入れなどを商い、その傍ら戯作も著述、後半生はこの方面で活躍した。

父は岩瀬伝左衛門。母は大森氏。弟・相四郎[注 2]は、後の合巻作者の山東京山[注 3]。黄表紙・狂歌作者の黒鳶式部(実名よね)は実妹[注 4][4]。

青年時代には、長唄と三味線を堺町の松永某に学び、絵画を北尾重政に学び、北尾政演と号し、挿絵や錦絵を描いた[2]。また、十八大通の一人と言われた浅草蔵前の札差文魚と親交があり、吉原に遊んで家に帰るのは月のうち5、6日に過ぎなかったとも言われている[5]。

『江戸生艶気樺焼』の主人公が色男を気取る獅子鼻ののうらく息子艶二郎だったために、当時吉原では色男を気取る自惚れ屋を艶二郎と呼ぶのが流行した[要出典]。錦絵はほぼ天明年間に集中し、寛政3年以降の京伝の作品はほとんど蔦屋重三郎・鶴屋喜右衛門が版元となっている。京伝の合巻は特に挿絵の面白さが魅力で、大変な人気を誇っていた。考証的な仕事、風俗絵巻も残している。

京伝本人は整った顔立ちだったが、自身を作中で登場させる際は、団子鼻が特徴の不細工に描くことが多く、「京伝鼻」と呼ばれ人気者だった[6]。

寛政元年刊行の黄表紙『黒白水鏡』で作者石部琴好とともに画工として筆禍を得て[7]次第に画壇から遠のいた。弟子には山東鶏告(さんとうけいこう)・山東唐洲らがいるが、後に曲亭馬琴の入門を断ったように弟子は取らなくなった。

仲間と飲み食いをする際に当時は代表者1名が総額を支払うことが一般的であったのに対し、総額を出席者の頭数で均等に割って勘定を済ませることから、そのやり方は「京伝勘定」と呼ばれた[8][9]。こんにち割り前勘定(割り勘)と呼ばれる支払い精算方式の祖と呼ばれる[8][9]。山東京伝の友人でもあった曲亭馬琴は、京伝が吝嗇(けち)であったり、金を惜しんだからではなく、仲間との間の金銭による「もつれ」をきらったこと、淡交を望んだためだと書き記している[10]。

新吉原の花魁を身請けし、正妻としたが死去したため、再び身請けし後妻とした。

文化13年9月7日(1816年10月27日)、胸痛の発作により死去した。享年56。東京都墨田区両国の回向院に「岩瀬醒墓」(京伝)・「岩瀬百樹之墓」(京山)、「岩瀬氏之墓」(伝左衛門)がある[11][12]。法名は弁誉智海京伝信士。京伝が没した翌年、弟の京山が浅草寺境内に「机塚」の碑を建立した[13]。

Remove ads

経歴

- 宝暦11年8月15日(1761年9月13日):江戸・深川木場の質屋・岩瀬伝左衛門[注 5]の長男として深川木場に生まれた[14]。

- 明和6年(1769年):深川伊勢崎町辺に住む御家人・行方角太夫に手習いを始める[15]。このとき父からもらった机を生涯愛用する[注 6]。またこのころ、「巴山人」の印章も父から与えられる。

- 安永2年(1773年):父・伝左衛門、奉公先の質屋を離れて京橋銀座一丁目にある町屋敷の家主になる。京伝13歳、通称を「甚太郎」から「伝蔵」に改めていた。京伝というのは京橋の「京」と伝蔵の「伝」に由来する[16]。

- 安永4年(1775年):北尾重政に浮世絵を学ぶ。画号を北尾政演(きたお まさのぶ)と称する。以後、多くの戯作・狂言本などに挿絵を描く。このころから芝全交との親交を深める。

- 安永7年(1778年):黄表紙『お花半七開帳利益札遊合(おはなはんしち かいちょうりやくの めくりあい)』(者張堂少通辺人作[17])の挿絵が最初の作とみられる[18]。

- 安永9年(1780年):黄表紙『娘敵討古郷錦(むすめかたきうち こきょうのにしき)』[19][20]、『米饅頭始(よねまんじゅうの はじまり)』[18][21][22]刊行。

- 天明2年(1782年):蔦屋重三郎方で大田南畝、恋川春町、唐来参和らと会し吉原で遊ぶ。この年以降、山東京伝と称する。

- 黄表紙『御存商売物(ごぞんじのしょうばいもの)』刊行。

- このころ黄表紙『家内手本町人蔵(やなでほん ちょうにんぐら)』(在原艶美 作)に挿絵を提供[23]。

- 天明3年(1783年):大田南畝の母60歳の祝宴に参加する。『落栗庵狂歌月並摺』[24]に自作狂歌入集する。このころから万象亭(森島中良)と親交を深める。

- 天明4年(1784年):このころから5代目 市川団十郎と親交を深める。

- 天明5年(1785年)

- 天明6年(1786年):新内めりやす「すがほ」を作詞する。

- 図案集『小紋新法』[31]刊行。

- 黄表紙『江戸春一夜千両(えどのはる いちやせんりょう)』『明牟七変目景清(あくしちへんめ かげきよ)』刊行。

- 洒落本『客衆肝照子』(きゃくしゅ きもかがみ)刊行。

- 天明7年(1787年)

- 洒落本『古契三娼』『総籬(そうまがき)』刊行。

- 見立て本『初衣抄』刊行。

- 天明8年(1788年):蔦屋重三郎らと日光・中禅寺に旅行に行く。妹の黒鳶式部(実名よね)が死去。

- 黄表紙『時代世話二挺鼓』『会通己恍惚照子(かいつううぬぼれかがみ)』『小倉山時雨珍説(おぐらやま しぐれのちんせつ)』刊行。

- 洒落本『吉原楊枝(よしわらようじ)』『傾城觿(けいせいけい)』刊行。

- 天明9年・寛政元年(1789年):黄表紙本[注 10]に描いた挿絵が咎めを受け過料処分となる。

- 黄表紙『真実情文桜(しんじつせいもんざくら)』『碑文谷利生四竹節(ひもんやりしょうのよつだけぶし)』『孔子縞于時藍染(こうしじまときにあいぞめ)』『奇事中洲話(きじもなかずわ)』『花東頼朝公御入(はなのおえど よりともこうおんいり)』を刊行。

- 洒落本『廓大帳(くるわのだいちょう)』『新造図彙(しんぞうずい)』『志羅川夜船(しらかわよふね)』『通気粋語伝(つうぎすいごでん)』刊行。

- 寛政2年(1790年):遊女(番頭新造)菊園を妻に迎える。曲亭馬琴が訪れ入門を乞う。過料に処せられたことを理由に戯作執筆をやめようと考えるが、蔦屋重三郎の懇請で思いとどまる。

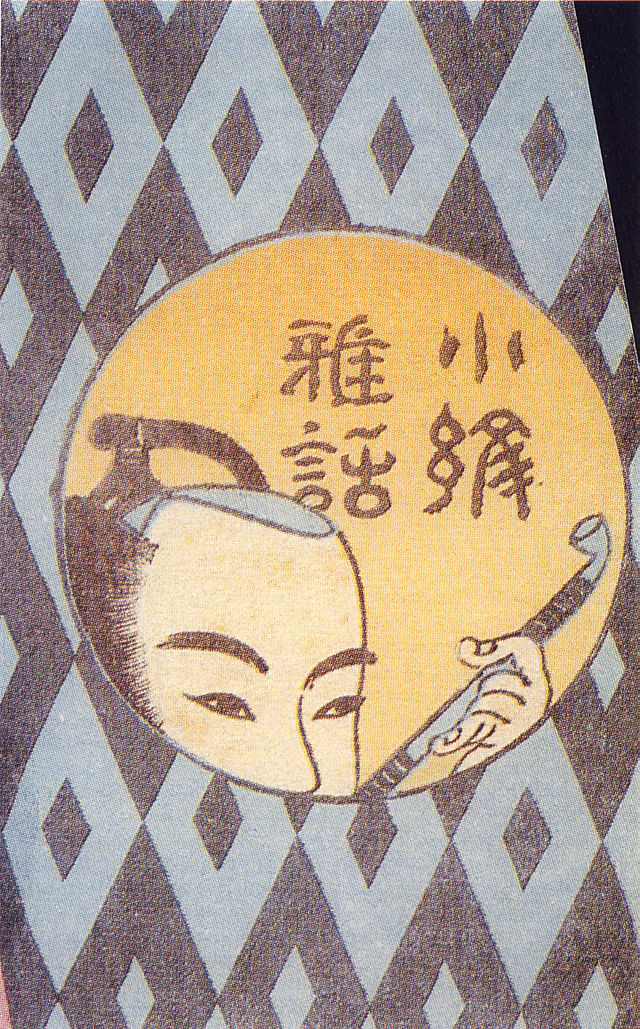

- 図案集『小紋雅話』(挿絵参照)刊行。

- 黄表紙『玉磨青砥銭(たまみがく あおとがぜに)』『照子浄頗梨(かがみの じょうはり)』『山鶗鴂蹴転破瓜』(やまほととぎす けころのみずあげ)『心学早染艸(しんがく はやそめくさ)』『京伝憂世之酔醒(きょうでん うきよのえいさめ)』刊行。

- 洒落本『京伝予誌(きょうでんよし)』『繁千話(しげしげちわ)』『傾城買四十八手(けいせいかい しじゅうはって)』刊行。

- 児童向けの『通俗大聖伝』刊行[32]。

- 寛政3年(1791年):洒落本3作が禁令を犯したという理由で筆禍を受け、手鎖50日の処分を受ける。自宅を洪水に見舞われた曲亭馬琴が逗留し執筆を助ける。筆禍後は思い屈したため、曲亭馬琴・感和亭鬼武らがしばしば代作を行なう。このころから万象亭(森島中良)と疎遠になる。

- 黄表紙『人間一生胸算用(にんげんいっしょう むなさんよう)』『箱入娘面屋人魚(はこいりむすめ めんやにんぎょう)』刊行。

- 洒落本『仕懸文庫(しかけぶんこ)』『娼妓絹籭(しょうぎ きぬぶるい)』『錦の裏』刊行。

- 寛政4年(1792年):曲亭馬琴を蔦屋重三郎の手代として推薦する。両国柳橋で書画会を開催する。

- 黄表紙『梁山一歩談(りょうざんいっぽだん)』『天剛垂楊柳(てんごう すいようりゅう)』『女将門七人化粧(おんなまさかど ひちにんげしょう)』刊行。

- 寛政5年(1793年):書画会の収益を元手に銀座に京屋伝蔵店(京伝店)[注 11]を開店する。妻の菊園が病死する。

- 黄表紙『貧富両道中之記(ひんぷくりょうどうちゅうのき)』『堪忍袋緒〆善玉(かんにんぶくろ おじめのぜんだま)』刊行。

- 滑稽図案集『松魚智恵袋(かつおのちえぶくろ)』刊行。

- 寛政6年(1794年):このころより書肆より潤筆料(原稿料)を得るようになる[注 12][要出典]。

- 滑稽図案集『絵兄弟』刊行。

- 黄表紙『忠臣蔵前世幕無(ちゅうしんぐら ぜんぜのまくなし)』『忠臣蔵即席料理』『金々先生造化夢(きんきんせんせい ぞうかのゆめ)』刊行。

- 寛政7年(1795年):父・伝左衛門が隠居する。越後の鈴木牧之から随筆出版に関して相談され、以後書簡を取り交わす[注 13]。

- 寛政8年(1796年)

- 黄表紙『人心鏡写絵(ひとごころ かがみのうつしえ)』刊行。

- 寛政9年(1797年):蔦屋重三郎が死去。

- 黄表紙『三歳図会稚講釈(さんさいずえ おさなこうしゃく)』『虚生実草紙(うそからでた まことぞうし)』刊行。

- 寛政10年(1798年)

- 黄表紙『凸凹話(たかびくはなし)』『百化帖準擬本草笔津虫音禽(ひゃくかちょう みたてほんぞうふでつむし こえのとりどり)』刊行。

- 寛政11年(1799年):父・伝左衛門が病死する。

- 黄表紙『仮名手本胸之鏡(かなでほん むねのかがみ)』『京伝主十六利鑑(きょうでんす じゅうろくりかん)』刊行。

- 読本『忠臣水滸伝 前篇』刊行[32]。

- 寛政12年(1800年):遊女・玉の井(百合)を妻に迎える[注 14]。相模浦賀、伊豆三島、駿河沼津などを旅行する[注 15]。

- 寛政13年・享和元年(1801年)

- 黄表紙『這奇的見勢物語(こはめずらしい みせものがたり)』刊行。

- 読本『忠臣水滸伝 後篇』刊行。

- 享和2年(1802年)

- 考証随筆[注 16]『浮世絵類考』刊行。

- 黄表紙『通気智之銭光記(つきぢの ぜんこうき)』『早業七人前(はやわざ しちにんまえ)』『呑込多霊宝縁記(のみこんだ れいほうえんぎ)』『枯樹花大悲利益(かれきのはな だいひのりやく)』刊行。

- 享和3年(1803年):浅草伝法院における善光寺出開帳に店を出す。烏亭焉馬(落語中興の祖)60歳の祝宴に参加する。妻・百合の妹・滝を養女に迎える。

- 考証随筆『捜奇録』、見立て絵本『奇妙図彙』『怪談摸摸夢字彙(かいだん ももんじい)』刊行。

- 黄表紙『悟衟迷所独案内(ごどうめいしょ ひとりあんない)』『裡家算見通坐敷(うらやさん みとおしざしき)』刊行。

- 読本『復讐奇談安積沼(あさかのぬま)』刊行。

- 享和4年・文化元年(1804年):このころから曲亭馬琴の読本と大きな影響を与え合うようになる。

- 考証随筆『大尽舞考証』『近世奇跡考』刊行。

- 黄表紙『作者胎内十月図(さくしゃたいない とつきのず)』『江戸砂子娘敵討(えどすなご むすめかたきうち)』刊行。『繪本東土産』第4編に挿絵を提供[33]。

- 読本『優曇華物語』刊行。

- 文化2年(1805年)

- 読本『曙草紙』『善知安方忠義伝(うとうやすかた ちゅうぎでん)』刊行。

- 合巻『残灯奇譚案机塵(ざんとうきだん つくえのちり)』刊行。

- 文化3年(1806年):火災にあう。

- 読本『昔話稲妻表紙(むかしがたり いなづまひょうし)』刊行。

- 合巻『敵討両輪車(かたきうち ふたつぐるま)』刊行。

- 文化4年(1807年):絵入読本改掛肝煎名主に対して曲亭馬琴と連名で口上書[注 17]を提出する。烏亭焉馬・式亭三馬らの求めに応じ「作者画工番付」の絶版を版元と交渉する。

- 読本『梅花氷裂(ばいかひょうれつ)』刊行。

- 合巻『於六櫛木曽仇討(おろくぐしき そのあだうち)』『敵討岡崎女郎衆(かたきうち おかざきじょろしゅ)』『於杉於玉ニ身之仇討(おすぎおたま ふたみのあだうち)』刊行。

- 文化5年(1808年):このころから、鶴屋南北の歌舞伎脚本を下敷きにした合巻が多くなる。

- 合巻『女達三日月於僊(おんなだて みかづきおせん)』『糸車九尾狐(いとぐるま きゅうびのきつね)』『岩井櫛粂野仇討(いわいぐし くめののあだうち)』『敵討天竺徳兵衛(かたきうち てんじくとくべい)』『絞染五郎強勢談(しぼりそめごろう ごうせいばなし)』『伉侠双蛺蜨(おとこだて ふたつちょうちょう)』刊行。

- 文化6年(1809年)

- 滑稽本『腹筋逢夢石(はらすじおうむせき)』刊行。

- 読本『浮牡丹全伝(うきぼたんぜんでん)』『本朝酔菩提全伝(ほんちょう すいぼだいぜんでん)』刊行。

- 合巻『岩戸神楽剣威徳(いわとかぐら つるぎのいとく)』『累井筒紅葉打敷(かさねいづつ もみじのうちしき)』『万福長者栄華談(まんぷくちょうじゃ えいがものがたり)』『桜姫筆の再咲(さくらひめ ふでのにどざき)』『志道軒往古講釈(しどうけん むかしこうしゃく)』刊行。

- 文化7年(1810年)

- 滑稽本『坐敷芸忠臣蔵』刊行。

- 合巻『糸桜本朝文粋(いとざくら ほんちょうぶんずい)』『戯場花牡丹燈籠(かぶきのはな ぼたんどうろう)』『うとふの俤』刊行。

- 文化8年(1811年):式亭三馬主催の書画会で世話役をつとめる。雲茶会(古物・古画鑑賞会)に参加する。

- 合巻『男草履打(おとこぞうりうち)』『暁傘時雨古手屋(あかつきがさ しぐれのふるてや)』刊行。

- 文化9年(1812年):養女・滝が病死する。妻・百合のために髪結いの株[注 18][要出典]を購入する。

- 合巻『薄雲猫旧話(うすぐもが ねこのふるさと)』『釣狐昔塗笠(つりきつね むかしぬりかさ)』『春相撲花之錦絵(はるすもう はなのにしきえ)』刊行。

- 文化10年(1813年):半身が痛む病気となり熱海などで療治をする。桑名藩士・黒沢翁満に戯作出版を思いとどまるよう書簡[注 19][要出典]を送る。

- 読本『双蝶記(そうちょうき)』刊行。

- 合巻『婚礼累箪笥(こんれいかさねだんす)』『ヘマムシ入道昔話』『重井筒娘千代能(かさねいづつ むすめちよのう)』『磯馴松金糸腰蓑(そなれまつ きんしのこしみの)』刊行。

- 文化11年(1814年)

- 合巻『会談三組盃(かいだん みつぐみさかずき)』『娘清玄振袖日記(むすめせいげん ふりそでにっき)』刊行。

- 文化12年(1815年)

- 考証随筆『骨董集』

- 合巻『女達磨之由来文法語(おんなだるまのゆらい ふみほうご)』刊行。

- 文化13年9月7日(1816年10月27日):胸痛の発作が起き、急逝する。脚気衝心か。両国回向院で葬儀が行なわれる。

- 考証随筆『むくむくの小袖』刊行。

- 合巻『琴声美人伝』刊行。

- 文化14年(1817年)妻・百合の言動が錯乱、弟・京山により物置に監禁される。

- 合巻『長髦姿蛇柳(ながかもじ すがたのじゃやなぎ)』『袖之梅月土手節(そでのうめ つきのどてぶし)』刊行。

- 文化15年・文政元年(1818年):妻・百合が死去。

- 文政2年(1819年):曲亭馬琴が『伊波伝毛乃記(いわでものき)』と題する京伝の評伝を書いた[34]。

Remove ads

作品

- 「水辺にほととぎすを聞く人びと」 横間倍判 錦絵 天明

- 「当世艶風拾形」 中判 錦絵揃物 天明

- 「当世美人色竸」 大判 錦絵揃物 天明2年ごろ

- 「吉原傾城 美人合自筆鏡」 大判錦絵2枚続7組揃 天明3年 「うた川・なゝ里」など。※天明4年に画帖に製本。

- 「青楼名君自筆集 瀧川 花扇」 錦絵 大判2枚続 天明3年

- 「助六図」 絹本着色 浮世絵太田記念美術館所蔵

- 「桜下美人図」 紙本着色 出光美術館所蔵

- 「助六図」 絹本着色 鎌倉国宝館所蔵

- 「料亭四季庵図」 絹本着色 ニューオータニ美術館所蔵

- 「遊女と禿図」 絹本着色 フリーア美術館所蔵

- 「江戸風俗図巻」 紙本着色

- 「Two Beauties on a Veranda」 絹本着色 シカゴ美術館所蔵

- 『江戸生艶気樺焼』 黄表紙 自画作 天明5年

- 『吾妻曲(あずまぶり)狂歌文庫』 絵入狂歌本 宿屋飯盛撰 天明6年

- 『古今狂歌袋』 絵入狂歌本 宿屋飯盛撰 天明7年

著作

関連作品

- 映画

- 『歌麿をめぐる五人の女』(1946年、松竹、演:葉山純之輔)

- 『写楽』(1995年、松竹、演:河原崎長一郎)

- テレビドラマ

脚注

参考文献

関連文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads