トップQs

タイムライン

チャット

視点

宇治神社

京都府宇治市にある神社 ウィキペディアから

Remove ads

宇治神社(うじじんじゃ)は、京都府宇治市宇治山田にある神社。式内社で、旧社格は府社。隣接する宇治上神社とは対をなす。

鳥居

祭神

祭神は次の1柱。

- 菟道稚郎子命(うじのわきいらつこのみこと)

- 『日本書紀』では「菟道稚郎子」、『古事記』では「宇遅之和紀郎子」と表記される。第15代応神天皇の皇子。

- 応神天皇は、菟道稚郎子命を皇嗣と定められ、菟道稚郎子命の兄宮である大鶴鷯命(後の仁徳天皇)を舗導にあてられた。これは、古代の慣例で、年が若い者に嗣がせたほうが一代の活躍期間が長く、より国家の繁栄が期待できるとされていたからである。ところが、菟道稚郎子命は、阿直岐や王仁を師に迎え、典籍に通じていたことから長男相続説を守っておられており、応神天皇崩御後に兄の大鶴鷯命に皇位に就くよう勧められた。しかし、大鶴鷯命がこれを拒否したことから皇位の譲り合いが三年程続いた。その間、菟道稚郎子命は宮居を菟道に移され、最終的に皇位を早く定めて天下の煩いを除くためにと自害され、大鶴鷯命に皇位を譲られたのである[1]。

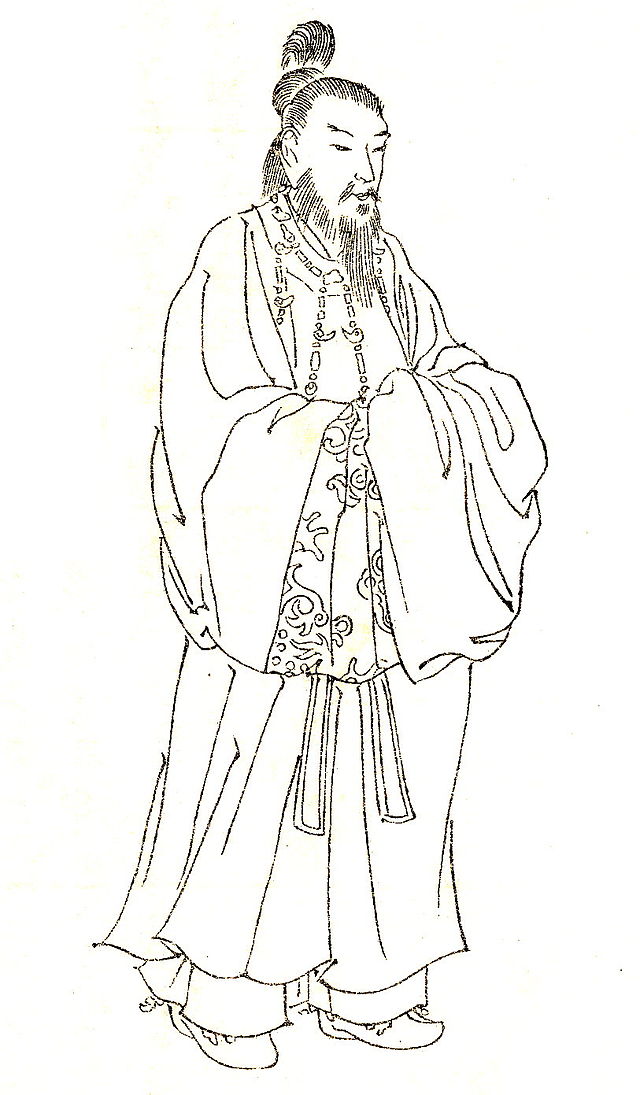

- 本殿には、菟道稚郎子像と伝える神像(国の重要文化財)が祀られている[2]。

延長5年(927年)成立の『延喜式』神名帳で「宇治神社二座」と見える2座のうち1座に比定される。この「二座」を祭神と見た場合、菟道稚郎子を1座とすることは動かないものの、もう1座については父の応神天皇・異母兄の仁徳天皇・母の矢河枝比売とする諸説がある[3]。

Remove ads

歴史

創建

創建年代などの起源は明らかではない。宇治神社のすぐ近くには宇治上神社があるが(北緯34度53分31.44秒 東経135度48分41.18秒)、宇治神社とは二社一体の存在であった[2]。

宇治上神社は、第15代応身天皇の離宮「桐原日桁宮」の旧跡であり、皇子の菟道稚郎子命の宮居跡と伝えられており、菟道稚郎子命の薨御後に御神霊を祀ったのが始まりである。

宇治上神社の境内は『山城国風土記』に見える菟道稚郎子の離宮「桐原日桁宮」の旧跡であると伝え、両社旧称の「離宮明神」もそれに因むといわれる[2]。

概史

延長5年(927年)成立の『延喜式』神名帳では山城国宇治郡に「宇治神社二座 鍬靫」の記載があるが、その2座はそれぞれ宇治神社・宇治上神社に比定される[2]。神名帳の「鍬靫」の記載は、祈年祭の際に朝廷から鍬・靫の奉献があったことを意味する。後に近くに平等院ができると、両社はその鎮守社とされたという。

明治以前は宇治神社は「下社」・「若宮」、宇治上神社は「上社」・「本宮」と呼ばれたほか、両社を合わせて「宇治離宮明神」・「宇治離宮八幡宮」と総称された[2]。

神使いの兎

菟道稚郎子命が、河内の国から菟道へ向かわれる途中、道に迷われた。その際、一羽のうさぎが現れ、後からついてこられる命を先導したという古伝から「みかえりうさぎ」といわれ、神使とされている。

現在、宇治神社ではみかえり兎の絵馬やおみくじを頒布しており、毎月一日のみ、ブロンズのみかえりうさぎの置物が現れる[5]。

Remove ads

境内

本殿(重要文化財)

- 本殿(重要文化財) - 三間社流造、檜皮葺。鎌倉時代後期の造営とされる。

- 中門

- 拝殿(桐原殿、京都府指定有形文化財) - 入母屋造、桁行3間、梁間3間、檜皮葺。

- 絵馬堂

- 神楽殿

- 神輿蔵

- 社務所 - 2階は参集殿になっている。

- 飛び地境内

- 御旅所(京都府宇治市宇治1、北緯34度53分16.91秒 東経135度47分55.73秒)

- 境内

左奥に本殿、右に拝殿(桐原殿)。 - 中門前の鳥居

- 拝殿(桐原殿)

摂末社

- 春日社(京都府指定有形文化財) - 祭神:建甕槌命、斎主命、天児屋根命。室町時代築。

- 日吉神社(京都府指定有形文化財) - 祭神:大山咋命

- 住吉神社(京都府指定有形文化財) - 祭神:住吉三神(底筒男命、中筒男命、上筒男命)、神功皇后

- 廣田神社 - 祭神:蛭子命

- 松尾神社 - 祭神:市杵島姫命

- 高良神社 - 祭神:武内宿禰

- 伊勢両宮社 - 祭神:天照皇大神、国常立命

- 境内社

画像右から

春日神社

日吉神社

住吉神社 - 境内社

画像左から

廣田神社

松尾神社

高良神社

伊勢両宮社

祭事

文化財

重要文化財(国指定)

京都府指定有形文化財

宇治市指定有形文化財

現地情報

所在地

交通アクセス

周辺

脚注

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads