勢力圏

ウィキペディアから

国際関係論における勢力圏(せいりょくけん)または勢力範囲 (英語: sphere of influence, SOI) は、ある国家もしくは組織が支配する領土外において、文化的、経済的、軍事的、政治的な独占権をもつ地域を指す。

概要

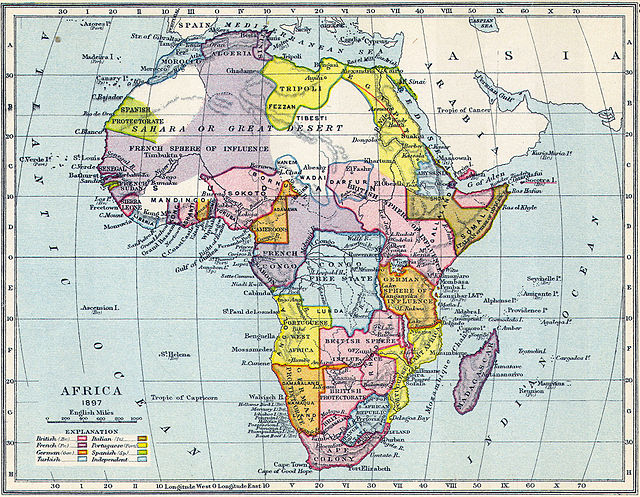

国際政治における勢力圏とは、一国の政治・経済・軍事面における排他的影響力の及ぶ他国領土の一部または全部を言い、国際政治史のうえで厳密な意味で用いられるものとしてはアフリカにおける欧米列強の分割に先立ち、将来の先占を予想して領土権を留保した地域を指すものと、中国に対する列強の利権獲得競争が本格化する中で列強が優先的あるいは排他的な権利を所有するに至った特定地域を指すものである[1]。

影響力を持つ側と持たれる側ができる背景には、条約や協定など両者の利害に絡む正式な外交関係がある場合もある。ただしそうでなくともソフト・パワーなどによって非公式的な影響関係が生まれる場合がある。逆に正式な同盟関係においても、常に一方が他方を勢力圏に置く関係となるとは限らない。歴史上、上位に立つ勢力が勢力圏下での独占を強めるほど、紛争の火種が増え、激化する元となってきた。

勢力圏の上下関係がさらに進展すると、勢力圏に収められた国家は上位国の傀儡国家となり、さらには事実上の植民地となる場合がある。勢力圏の概念は、超大国や列強、ミドル・パワーといった国際関係上の概念の説明にも用いられる。

時には、1つの国が2つの国の勢力圏に入る場合もある。植民地時代のイギリスとロシアに挟まれたイラン(ガージャール朝)や、イギリスとフランスに挟まれたタイ(ラタナコーシン朝)が好例で、これらの国は2つの大国の間で緩衝国の役割を果たした。また第二次世界大戦後に4つの軍政区に分割され、後に東西に分裂したドイツも挙げられる。西ドイツはアメリカを中心とする北大西洋条約機構の、東ドイツはソビエト連邦を中心とするワルシャワ条約機構の一員となった。

なお、勢力圏という言葉は国際政治以外で用いられる場合もある。例えばショッピングセンターのような小売店が有している地理的な独占範囲を勢力範囲と言い表すことがある。

植民地主義

要約

視点

中国

歴史上で勢力圏の存在を如実に見て取れる例が、19世紀後半から20世紀初頭までの中国である。この時代、イギリス、フランス、ドイツ、ロシア(後には日本)が中国の大部分を勢力圏とし、事実上の支配下に置いていた。これは、19世紀以降に列強が中国(清)に対して軍事力を背景に不平等条約を押し付けたり、極端に長期にわたる租借契約を結ばせたりした結果である[2]。

1897年12月、ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世は中国における列強の勢力圏争いに加わり、植民地を獲得する意向を示した。 ドイツは膠州湾を租借地として得る(膠州湾租借地)とともに、山東省の鉱山採掘権や鉄道の所有権などを獲得し、この地域を勢力圏におさめた[3]。これに対しロシアは従来外モンゴル及び新疆で有していた貿易時の免税特権に加え[4]、遼寧省、吉林省、黒竜江省でドイツの例に似た経済特権を獲得した。同様にフランスが雲南省、広西省および広東省を、日本が福建省を、イギリスが長江流域およびチベットを勢力圏とした[5]。イタリアも浙江省を得ようとしたが、これは清政府に阻止された[6]。

なおこうした勢力圏は、清朝との不割譲協定(特定の領域について、第三国に割譲しないよう約束させる取り決め、交換公文などで行われた)や鉄道敷設権を基礎として実質的に機能したものであって、完全な支配権を獲得する物ではなかった[7]。

1902年には、イギリスの保守党議員ウィンストン・チャーチル(後の首相)が「我々は中国人を手中に収め、統制せねばならないであろう。」「私は完全な中国分割を確信している」「アーリア人種は勝利する運命にある」などと演説している[8]。

ロシアは勢力圏とした地域を軍事占領し、法と学校制度を敷き、鉱業・林業の特権を独占し、植民を行ったうえに、清の了解を得ぬままに[9]いくつかの都市に行政機構を設立したりした[10]。

分割に参加した列強およびアメリカは、公式には清の領土とされている地域でも構わず法廷や警察を置き、自前の商法を敷き、道路や線路を整備し、軍艦を配備したりした。ただし、清の各地方政府は列強の蚕食に根気強く抵抗し続けた[11]。こうした構造は、第二次世界大戦後に終焉を迎えた。

1899年9月6日、アメリカ国務長官ジョン・ヘイが列強諸国(フランス、ドイツ、イギリス、イタリア、日本、ロシア)に対し、中国の領土と政治の統一性を支持したうえで条約港の自由な利用を妨げないことを宣言するよう要求した。アメリカは他の列強が中国に広大な勢力圏を確保したことに危機感を覚え、巨大な中国市場に参入する手立てを失うことを恐れていた[12]。これは1900年以降の各条約で「門戸開放政策」、と呼ばれるようになるが、それでも列強各国の利権拡大を狙う動きは衰えなかった[13]。アメリカもまた、後の1917年に日本の勢力圏を認める石井・ランシング協定を結ぶなど自己矛盾を抱えていた[14]。

1910年、イギリス、フランス、ドイツ、アメリカ(後にはロシアと日本)は、門戸開放政策を無視して中国の抱える借金を一括して管理する銀行組合を結成した。これにより列強は互いに傷つけあうことなく利益を吸うことが出来るようになった。この団体は中国の税収の大部分を支配し、袁世凱の中華民国政府には一部だけしか流されなかった[15][16]。

ペルシア

1907年に英露協商を結んだイギリスとロシアは、イランを両国の勢力圏として事実上分割した。ロシアが北イランのほとんどを、イギリスが南東部を勢力圏とし、互いに承認しあう形であった[17][18]。

タイ

タイについては、1904年にイギリスとフランスが協定を結び、メナム川(チャオプラヤー川)以東をフランスが、川とタイランド湾以西をイギリスが勢力圏とし、互いに承認した。ただし英仏どちらも 、シャムの領土を完全に併合してしまう可能性は否定した[19]。

アメリカとモンロー主義

アメリカ初代財務長官アレクサンダー・ハミルトンは、北米内でアメリカの勢力圏を広げていく構想をたてた[20]。彼は『ザ・フェデラリスト』の中で、アメリカ合衆国が世界的な強国へと成長し、アメリカ大陸からヨーロッパ諸国を追い出して、大陸諸国を覆う優位性を獲得するという野心的な未来像を打ち出している。当時のアメリカ大陸は、まだほとんどがヨーロッパ諸国の植民地であった[21]。

ハミルトンの構想は第5代大統領ジェームズ・モンローによってアメリカの国策となった。彼は、新大陸をアメリカの勢力圏としてヨーロッパの影響を排除する、いわゆるモンロー主義を打ち出した。アメリカが名実ともに大国の地位に上り詰めてからは、このアメリカのスタンスに挑戦しようとする国はほとんど現れなかった[22]。数少ない例外としては、ソビエト連邦が新大陸情勢への介入を試みたキューバ危機が挙げられる。

第二次世界大戦

大東亜共栄圏

太平洋戦争中、日本は一時的に広大な勢力圏を獲得した。日本政府が直接統治していたのは朝鮮、ベトナム、台湾、中国の一部であり、そのほかの太平洋の諸島やアジア諸国を包含する「大東亜共栄圏」は日本の勢力圏としてその支配下に置かれたものであると言える。

独ソ不可侵条約

1939年にナチス・ドイツとソビエト連邦が極秘裏に独ソ不可侵条約を結んだことにより、両国は北欧および東欧を己の勢力圏として分割することになった[23]。北欧では、フィンランド、エストニア、ラトビアがソ連の分け前とされた[23]。ポーランドは独ソで分割され、ナレフ川・ヴィスワ川・サン川以東をソ連が、以西をドイツが占領した[23]。東プロイセンに隣接するリトアニアは、当初ドイツの勢力圏に入る予定だったが、1939年9月の第二秘密条約原案によってソ連の勢力圏となった[24]。ルーマニアの一部だったベッサラビアはモルダビア自治ソビエト社会主義共和国、次いでモルダビア・ソビエト社会主義共和国の領土となり、モスクワからの統制下に入った[23]。1940年6月28日にソ連がブコヴィナを占領したのも、独ソ不可侵条約でこの地域がソ連の勢力圏内にあると枢軸国から承認されたためであった[25]。ソ連は秘密協定の存在を否認し続けたが、その崩壊後、ロシア政府が全面的にその存在を認めた[26]。

第二次世界大戦後期

1941年にドイツがソ連侵攻を始めて以降、連合国として味方同士となった英米とソ連は互いの勢力圏に暗黙の了解を与えた。両者の勢力圏の境界に基づいて連合国はドイツを追い詰め、その占領下にあった地域を解放していった。この戦時中に取り決められた勢力圏はまったく軍事的な取り決めによるもので、その地域が持つ周辺諸国との政治的・社会的・経済的背景は全く無視された。戦争が最終段階に入ってから、ソ連と西側諸国の間の亀裂が深まっていき、解放した地域とドイツそのものの命運も、その解放者によって左右されていくことになった[27]。

冷戦

冷戦中、バルト三国、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ、キューバ、ラオス、ベトナム、北朝鮮、中国(中ソ対立以前)、ユーゴスラヴィア(ティトー=スターリン決別以前)といった国々はソ連の勢力圏にあるとみなされていた。これに対し、西ヨーロッパ、オセアニア、日本、韓国などはアメリカ合衆国の勢力圏にあったと言われることもある。ただ、この場合の上下関係は絶対的な支配被支配の関係ではなかった。たとえばフランスとイギリスは、第二次中東戦争におけるスエズ運河問題でアメリカと別個に動いた。後にはフランスは北大西洋条約機構の軍事部門からも手を引いている。キューバは基本的にソ連に追随していたが、時にはソ連の表立った了解を得ずに一時期中国と同盟したり、アフリカやアメリカの諸国へ援助を送ったりしていた。[要出典]

冷戦が終結するとソ連の勢力圏としての東側陣営は解体し、1991年のソ連そのものの崩壊を招いた。

1990年代以降

ソ連の消滅後、独立した東欧・コーカサス・中央アジア諸国は、バルト三国を除き今なおロシア連邦の勢力圏下にあると見なされることもある[28]。

1997年、北大西洋条約機構とロシアは、「安全で安定した、あらゆる国の主権を制限するような分割や勢力圏と無縁なヨーロッパを作り出すこと」を目的に掲げた「ロシア連邦と北大西洋条約機構の間の相互関係、協力及び安全保障に関する基本文書」に調印した[29]。

2009年、欧州連合が勢力圏の形成を望んでおり、東方パートナーシップはそれを広げる試みである、とロシアが主張した[30]。これに対し2009年3月、スウェーデン外相カール・ビルトが「東方パートナーシップは、勢力圏とは無関係のものだ。何が違うのかと言えば、これらの国々は自発的に参加してきた、ということだ。」と反論した[30]。

2008年の南オセチア戦争後、ヴァーツラフ・ハヴェルをはじめとした東欧の指導者たちが連名でロシアに公開書簡を送った。その内容は、ロシアが「国境沿いの勢力圏を守るという名目のもと、ヘルシンキ宣言やパリ憲章などの中心となっている理念を犯した」と非難するものだった[31]。

クリミア問題

2014年4月、ロシアのクリミア併合に際して北大西洋条約機構は「(ロシアと北大西洋条約機構の間の条約)に反して、ロシアはウクライナの一部を占領し、国境に多数の軍勢を維持し、ラブロフ外相が最近発言したように『ウクライナがどの陣営にも加入しない』ことを要求するなどして、今や勢力圏を復活させようとしているようである」と主張した[32]。同じくロシアを批判する文脈で、2014年11月、ドイツ首相アンゲラ・メルケルは、「国際法を無視した勢力圏に関する古い考え方」は「全ヨーロッパの平和に疑義を呈する」ものであると述べた[33]。2017年1月、イギリス首相テリーザ・メイは「我々は、それらがロシアの勢力圏下にあるというプーチン大統領の主張を受け入れることで、レーガン大統領とサッチャー氏が東欧にもたらした自由を揺るがすべきではない」と述べた[34]。

歴史的勢力圏の名残

世界には広範囲にまたがる文化的勢力圏の概念が多数存在している。アングロスフィア、アラブ世界、ユーロスフィア、フランコフォニー、フランサフリック、ゲルマン語圏、インド文化圏、ラテンヨーロッパ、ラテンアメリカ、ルゾフォニア、テュルク圏、漢字文化圏、スラヴ圏、スペイン語圏、マレー世界などが例として挙げられる。これらの多くは、かつて政治的に統一された領土ないし勢力圏にあって形成されたものだが、その政治的な形態は現在ほとんど解体されている。

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.