凌雲閣

東京と大阪にあった塔 ウィキペディアから

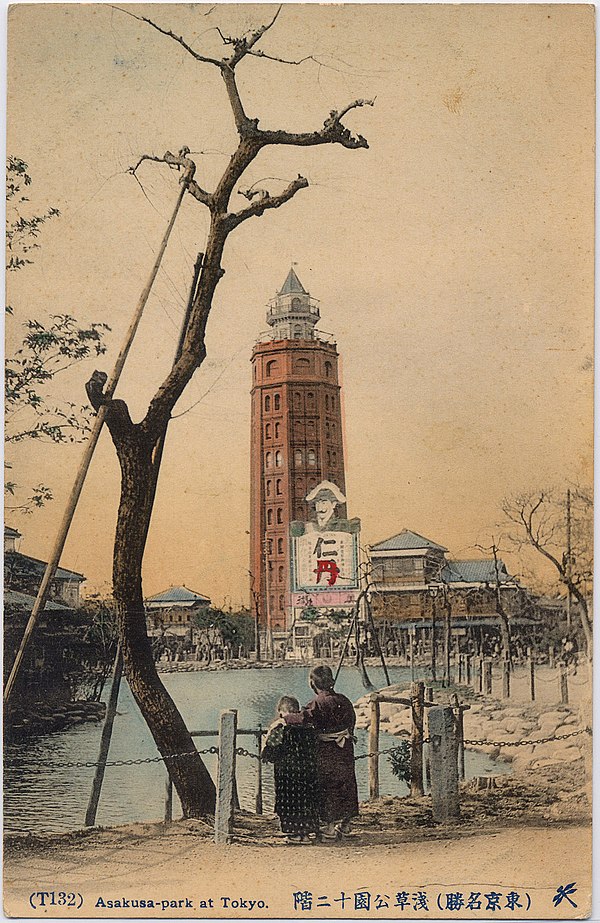

凌雲閣(りょううんかく)は、明治時代に東京と大阪に建てられた眺望用の高層建築物である。東京の凌雲閣は、1890年竣工の高さ52m・12階建て、大阪の凌雲閣は、1889年竣工の高さ39m・9階建てだった。 名称は「雲を凌ぐほど高い」ことを意味する。いずれも現存しない。

概要

明治20年代に高所からの眺めを売り物にした望楼建築がブームとなり、富士山縦覧場(東京浅草、1887年)、眺望閣(大阪日本橋、1888年)に続いて、大阪と東京に相次いで同じ「凌雲閣」と名付けられた眺望塔が建てられた[1]。

東京の凌雲閣は、浅草公園に建てられた12階建ての展望塔[注釈 1][2]。1890年(明治23年)竣工。当時の日本で最も高い建築物であったが、1923年(大正12年)の関東大震災で半壊し、解体された[3]。 浅草に建てられたことから「浅草十二階」と呼ばれ、あるいは単に「十二階」という名でも知られており[4]、大阪・新世界の通天閣(初代)、神戸・新開地の神戸タワーとともに「日本三大望楼」と称された[5]。

大阪の凌雲閣は、東京の凌雲閣より1年早い建設で、大阪府西成郡北野村(現:大阪市北区)の和風庭園「有楽園」内に9層楼として建てられた[1]。大阪ミナミにあった5階建ての「眺望閣」が「ミナミの5階」と呼ばれたのに対して、「キタの九階」と呼ばれた[6]。

浅草凌雲閣

要約

視点

東京の浅草凌雲閣は、起案者は長岡(新潟県)の豪商であった福原庄七、基本設計者は英国人技師のウィリアム・K・バルトン(バートン)、土木工事監督は伊澤雄司であった [7]。また、凌雲閣株式会社が設立され[8]、初代社長として写真家で東京市会議員としても知られる江崎礼二が就任した [9]。

東京における高層建築物の先駆けとして建築され、日本初の電動式エレベーターが設置され、その設計にあたったのは当時東京電燈株式会社の技師で東芝の前身の一つとなる白熱舎(のちの東京電気)を創業した藤岡市助と報道された[10]。なお、設計者のバルトンは設計時はエレベーターの施工は考慮しておらず、施工には反対したと後に親族は語っている[11]。電話設備は宣伝を目的として沖牙太郎が担当した[12][13]。

完成当時は12階建ての建築物は珍しく、モダンで、歓楽街・浅草の顔でもあった。明治・大正期の『浅草六区名所絵はがき』には、しばしば大池越しの凌雲閣が写っており、リュミエールの短編映画にもその姿が登場する。1892年に来日したアメリカ人貿易商ロバート・ガーディナーは「レンガ造りのこの建物は高さ320フィートで最上階の3階まで電動エレベーターが備わっているが、手入れが行き届いておらず、階段を上った」[14]としつつも、各階に飾られた絵や塔からの眺めの素晴らしさから東京観光でまず行くべき場所の一つであると薦めている[15]。展望室からは東京界隈はもとより、関八州の山々まで見渡すことができた[16]。

1890年の開業時には「日本のエッフェル塔だ」(フランス首都パリのエッフェル塔は前年1889年開業)と多数の見物客で賑わったが、明治末期には客足が減り、経営難に陥った。1911年6月1日に階下に「十二階演芸場」ができ、1914年にはエレベーターが再設されて一時的に来客数が増えたものの、その後も経営難に苦しんだ[17]。また隣地には、1912年2月「浅草国技館」が開館した[18][19]。

浅草十二階の下の一帯は銘酒屋街となっており、実態としては私娼窟と化していた[20]。それにより浅草で「十二階下の女」と言うと娼婦の隠語を意味した。

1923年(大正12年)5月には福助足袋の広告看板が設置される[21]。

しかし、同年9月1日に発生した関東大震災によって、建物の8階部分から上部が折れる形で倒壊した[3]。地震発生当時、頂上展望台付近には12 - 13名の見物者がいたが、福助足袋の看板に引っかかり助かった1名を除き全員が崩壊に巻き込まれ即死した[22]。

経営難から復旧が困難であったため再建は断念され、同年9月23日に陸軍赤羽工兵隊によって爆破解体された[23]。爆破解体にはたくさんの見物人が集まっていたとされており、当時の新聞は「明治二十四年来の名物は永遠に地上から去った」と報じた[23][24]。

その後、十二階下の銘酒屋街は浅草での復興が認められず、昭和初期にかけて隅田川東岸の玉の井などに移ることとなる。

- 震災後の凌雲閣[25]

- 爆破の瞬間

完成当時のデータ

- 開業日:1890年11月11日

- 高さ:173尺(約52メートル)

- 建坪:37坪(122.31平方メートル)

- 設計:ウィリアム・K・バルトン(William K. Burton、英国人技師、お雇い外国人)

- 入場料:大人8銭、子供4銭

- 構造:10階まで煉瓦造り、11・12階は木造

- 1階は入り口階、2階から7階は諸外国の物品販売店(計46店舗)、8階は休憩室、10階から12階は眺望室(望遠鏡設置)[16]。

- 7馬力の電動機で10人乗りのかご2基が1階から8階を昇降する[30]、日本初のエレベーターが設置されたが、開業当日より故障が頻発。翌1891年5月には使用中止になり[9]、東京電燈との間で訴訟沙汰となる[31]。エレベーター運転停止命令が出たため、客足を確保するために階段の壁面に花街から選ばれた芸者達の写真を貼り付けた「東京百美人」が開催される[32]。

- 各階の内部には3個の電灯を点じて、176個の窓から光を放った。また、11階には1個当たり5000燭光のアーク灯2個が設置された[16]。

東京百美人

このイベントの正式名称は不詳。当時の新聞報道でも「東京芸妓美人えり抜き百名」「選美写真の品評会」「選美百妓の写真」「百美人品評会」「選美投票」「美人写真品評会」等と呼ばれていた[9]。また、巷間言われるように日本初のミスコンでもない。1890年4月の報道で、「応募者の写真を審査して賞金を与える」イベントが確認できる[33]。

候補者の写真は小川一眞が通常の営業を休んで特設の撮影スタジオで撮った。全員同じ背景の前でポーズを決めているが、公平性の担保のためだけではなく、当時は自前で写真を用意できる女性は少数派だったことも関係している[34]。小川は、後に“百美人”の写真を盛んに発表するが、そのきっかけが当コンテストである[35]。

- 同じ背景の前でポーズを決めている

- 参加者の写真集

- 枡田屋小つま

最終的に100名の候補者の中から上位5名が表彰される。上位5名は逃したが、「洗い髪お妻」こと枡田屋小つま(本名・安達ツギ、当時17歳)[9]は人気を博し、絵葉書や広告のモデルとして活動することとなる。「撮影の日に髪結いが間に合わず、やむなく洗い髪で撮影した」と記載する文献もあるが、東京百美人の参加者の写真集には、髪を結った写真が収められている[36]。撮影場所までは洗い髪で行って、そこで髪を結ったという説もある[37]。

遺構・記念碑

浅草公園町会が1977年12月ウインズ浅草の隅に設置した建札「浅草公園史蹟めぐり第三番札所」には、

「凌雲閣は、今の浅草東映から北西五十メートルの地点にあった。(浅草公園五区、千束二丁目三十八番地)」

と記されている。ところが、1981年7月に行われた凌雲閣跡の発掘調査(浅草2丁目13番)で、実際の塔の位置は現在の浅草2丁目13番から14番にかけてあったとされる[38]。

2018年2月、浅草商業ビル[39]の工事現場(浅草2丁目14番)において、基礎部分の煉瓦と八角形の土台のコンクリートの一部と見られるものが発掘された[40]。このビルの外壁には完成後の2018年8月、凌雲閣を描いた浮世絵を拡大複製した壁画(高さ8メートル)が貼られた[41]。

凌雲閣史蹟保存の会が2004年12月に設置した「浅草凌雲閣記念碑」(プレート)があり、

「この地、台東区浅草2丁目14番5号辺りに浅草凌雲閣(通称:十二階)が完成。」

と記されている[42]。記念碑近くは凌雲座(劇場)となった後、昭和座、浅草東映、パチンコ店を経て2022年3月10日にオーケーが出店した[43]。

所縁がある建造物

凌雲閣解体後の1932年、やや南側の浅草国際通り・雷門一丁目交差点に、「仁丹塔」という森下仁丹の広告塔が建てられた[44]。ランドマークとして人々に親しまれたが、1944年に第二次世界大戦の激化による金属供出のため解体された[44]。1954年には、かつての凌雲閣を模した外見で二代目の仁丹塔が建設された[44][注釈 2]が、1986年7月10日に老朽化により解体された。跡地にはコンビニ(ファミリーマート)が立地しており、壁面に「仁丹塔跡」のプレートが設置されている(北緯35度42分41.4秒 東経139度47分30.4秒)。

→詳細は「仁丹塔」を参照

2012年10月、凌雲閣南側の映画館[注釈 3]跡地に松竹およびマルハン主導で再開発ビル「マルハン松竹六区タワー」を建設し、その角部分を凌雲閣を再現した外観とする計画が発表された[45][46]。しかしこの再開発計画は後に中止となり[47]、松竹単独の出資による新しい計画[47]によって「浅草六区松竹ビル」が建てられ、凌雲閣の外観は再現されなかった[48](2018年着工[47]、2020年完成[48]、2023年に「浅草ビューホテル アネックス 六区」として開業[49])。

大阪の凌雲閣

浅草凌雲閣竣工の前年の1889年、大阪・北野茶屋町の遊園地「有楽園」内に、凌雲閣(9階建て・高さ39メートル)(北緯34度42分21.1秒 東経135度29分59.1秒)が完成していた(檀重三から鷲尾宇兵衛へ譲渡[50])。いつ頃まで残っていたのかは、はっきりとは分かっていないが、昭和初期には撤去されていたという[51]。「梅田東生涯学習ルーム体育館」(旧梅田東小学校跡地)の門前に、その碑が残る。

ノーベル文学賞作家のラドヤード・キプリングは1889年の日本旅行中に大阪で凌雲閣を見学し、「大阪のエッフェル塔」と呼んで、「日本人は誰でも眺めの良い所にやって来て腰をかけ、お茶やお菓子や酒を賞味するのが大好きだから、大阪では郊外に木材と鉄骨を用いて9階建ての塔を築き、粋を凝らした日本庭園を造り、一面に真っ赤な提灯を巡らして人を呼び寄せる商売が十分儲かるのだ。この大阪エッフェル塔は正直なところ美しい建築とはとても言えないが、そこから見える景色は補ってあまりある」と評し、1、2階にずらりと並んだ茶店でお茶を飲みながら花の景色を楽しむ満員の客を見て「東洋人がこれほど何かにうっとりと夢中になっているさまに私は驚いた」と書き記した。英領インド生まれの英国人であるキプリングは、景観を楽しむ趣味があるのは西洋人の上流階級のみと思っていたため、東洋人である日本の庶民が景色を楽しむ姿に衝撃を受けたという[52]。

この9楼凌雲閣に先立つ1888年には、浪速区日本橋の遊園地「有宝地」(北緯34度39分41.2秒 東経135度30分13.3秒)[注釈 4]内に5階建て・高さ31メートルの眺望閣が造られており、「キタの九階」「ミナミの五階」と呼ばれた[53][54]。眺望閣は六角柱状パノラマ式高塔で、日本で最初の西洋式高層建築ともいわれる。周囲には露天街も整備された。この眺望閣は1904年に解体されるが、現在も通称としての地名は五階百貨店として残っている。

文学・創作における凌雲閣

同時代の記憶や経験にもとづくもの

後世になってからのもの

- 舞踏病(島田荘司)

- 東京異聞(小野不由美)

- 菊坂ホテル(上村一夫)

- 時の旅人(長野まゆみ)

- 「坊っちゃん」の時代 第三部(関川夏央・谷口ジロー)

- 幻影博覧会第壱話(冬目景)

- 蓬萊学園の冒険!(遊演体)

- 花と怒濤(鈴木清順監督)

- 緋牡丹博徒・お竜参上(加藤泰監督)

- 鏡の偽乙女 薄紅雪華文様(朱川湊人)

- サクラ大戦 (テレビアニメ)第拾参話 帝都に浅草十三階という建物が登場。

- 帝都物語

- グスコーブドリの伝記 (アニメ映画)

- こちら葛飾区亀有公園前派出所 - アニメ版第214話「十二階で逢いませう」で登場。

- MAO(高橋留美子)

- 天国に結ぶ戀(大越孝太郎)

- ですぺら(小中千昭)

- いだてん〜東京オリムピック噺〜 (NHK大河ドラマ)

- 遙かなる時空の中で6 - 演出の都合上、本物より大きく描かれている。

- ローゼンメイデン(PEACH-PIT)大正編 ローゼンメイデン0-ゼロ-「十二階を覆う蔓」で登場。

- 啄木鳥探偵處 (伊井圭)

- 鬼滅の刃(吾峠呼世晴) - 浅草編にて登場[23]。

- 監獄少年(謎解き・脱出ゲーム)

- 大正オトメ御伽話 - アニメ版第2話に登場。

- 坂崎幸之助 - 凌雲閣についての造詣が深く、生田誠と共著『ふるさと東京今昔散歩 第1巻 浅草編』(フォトパブリッシング、2020年10月17日 ISBN 4802132018)内で大きく取り上げている[55]。

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.