佐賀関

ウィキペディアから

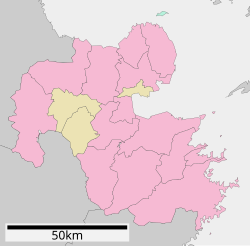

佐賀関(さがのせき)は、大分県大分市の大字。旧北海部郡佐賀関町時代の大字名は関であったが、大分市との合併後の2006年4月1日に現在の大字名に改称した。大分市内の地区の区分では、佐賀関地区に属する。

地理

旧北海部郡佐賀関町のうちで、佐賀関半島の先端から、半島のくびれた部分に位置する佐賀関港付近にかけての区域である。字域の南方では白木、西方では志生木にそれぞれ隣接しており、北方では別府湾、南東方では臼杵湾に面する。また、半島の先端部は豊予海峡に面する。

200mの巨大煙突を持つ銅製錬業のパンパシフィック・カッパー(PPC)(日本鉱業→日鉱金属→日鉱製錬)佐賀関製錬所のある佐賀関港と関あじ・関さばをはじめとした高品質な水産品の水揚げ港である佐賀関漁港とを中心とする地区であり、古くから旧佐賀関町の中心部として栄えた。

また、佐賀関港と四国・佐田岬の三崎港の間には、国道九四フェリーが就航している。大分市中心部方面からのアクセス道である国道197号は、かつては曲がりくねった見通しの悪い一本道であったが、古宮〜小志生木バイパスの開通等により改良が進んでいる[4]。かつては、旧国道197号と並行するように、日本鉱業佐賀関鉄道も運行されていた。

近年では、旧佐賀関町のうち半島の先端に近い佐賀関地区よりも、付け根に近いJR九州幸崎駅近辺の神崎地区の方が宅地開発により急速に活性化している。

歴史

佐賀関は、中世においては、1364年(貞治3年)に大友氏第8代当主大友氏時により大友氏の直轄領に組み込まれ、遅くとも15世紀前半には大友氏の水軍の中核であった若林氏の知行地となった。大友氏第22代当主大友義統は1588年(天正16年)に11箇条から成る佐賀関法度を発給し、佐賀関の町立や度量衡等について定めている。中世には、現在の佐賀関港は上浦または西浦、現在の佐賀関漁港は下浦または南浦と呼ばれていた[5]。

大友氏改易後、近世においては佐賀関は熊本藩の飛地となった[6]。

近代には旧日本鉱業佐賀関製錬所(1916年操業開始)の企業城下町として栄え、特に高度経済成長期までは大分県内でも屈指の人口密度を誇る地域であった。しかし、近年は若者離れによる高齢化・過疎化が著しく、2005年1月1日を以て大分市に編入合併した。これにより「佐賀関」という地名は一旦は消滅したが、地域住民の熱意により2006年4月1日に旧町の中心部であった関地区の大字名が「関」から「佐賀関」に変更され復活した。

世帯数と人口

2022年(令和4年)3月31日現在(大分市発表)の世帯数と人口は以下の通りである[1]。

人口の変遷

国勢調査による人口の推移。

| 2005年(平成17年) | 3,598人 | [7] | |

| 2010年(平成22年) | 3,065人 | [8] | |

| 2015年(平成27年) | 2,665人 | [9] | |

| 2020年(令和2年) | 2,147人 | [10] |

世帯数の変遷

国勢調査による世帯数の推移。

| 2005年(平成17年) | 1,482世帯 | [7] | |

| 2010年(平成22年) | 1,356世帯 | [8] | |

| 2015年(平成27年) | 1,237世帯 | [9] | |

| 2020年(令和2年) | 1,043世帯 | [10] |

学区

市立小・中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる(2022年4月時点)[11]。

| 番地 | 小学校 | 中学校 |

|---|---|---|

| 全域 | 大分市立佐賀関小学校 | 大分市立佐賀関中学校 |

事業所

2016年(平成28年)現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである[12]。

| 大字 | 事業所数 | 従業員数 |

|---|---|---|

| 佐賀関 | 209事業所 | 1,707人 |

交通

道路

- 国道

- 県道

- 大分県道635号佐賀関循環線

港湾

景勝地

施設

- 公共

- 大分市役所佐賀関支所

- 教育

- 大分市立佐賀関中学校

- 大分市立佐賀関小学校

- 佐賀関幼稚園

- 佐賀関保育所

- 郵便局

- 佐賀関郵便局

その他

日本郵便

脚注

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.