ベヨネース列岩

日本の伊豆諸島の岩礁群 ウィキペディアから

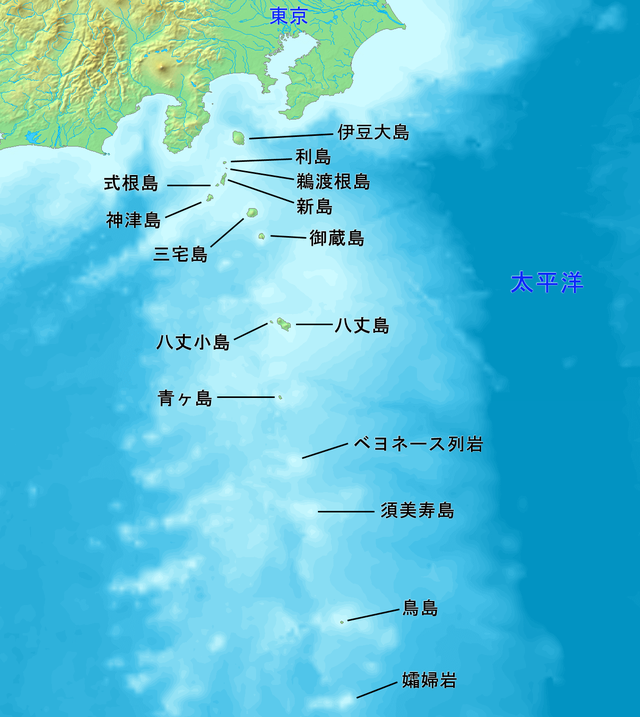

ベヨネース列岩(ベヨネースれつがん、英語:英語: Bayonnaise Rocks[2])は、ベヨネース岩礁、ハロースとも呼ばれる伊豆諸島(東京都八丈支庁[3])の岩礁群。

命名由来のBayonna(フランス語発音:[ba.jɔ.nɛz])は「バヨネーズ」と表音するのが妥当だが、日本の従来表記( 国土地理院[4]、 気象庁[5]、 海上保安庁[6] [注 1] )ではベヨネース列岩を採用しているため、本稿でもそれに倣う。

地理

伊豆諸島南部、東京から南に408キロメートル、青ヶ島の南約65キロメートルに位置し、3個の烏帽子形の大岩礁と数個の小岩礁から成る[1]。 最高標高は9.9メートルで[7]、周囲に風や波を避けるものはなく、よほどの凪でなければ上陸は困難である[1]。 東8キロメートルに位置する海底カルデラ「明神礁カルデラ」のカルデラ縁上に位置するが、形成時期は明神礁カルデラより古い。

近海はカツオなどの大型魚を狙う人々の釣り場であり、八丈島から釣り船で6時間ほどである[1]。 また付近の海底にあるベヨネース海丘で海底熱水鉱床が発見されており、金・銀・銅などを含んでいる[2]。

気象庁は「ベヨネース列岩」を活火山名として登録しているが、事実上の活火山は先カルデラ火山(ベヨネース列岩など)、明神礁カルデラ、後カルデラ火山(明神礁、高根礁など)を総括した明神火山となっており[8]、有史以降の火山活動は主に明神礁で見られ[9]、1998年の調査では、その火口中央付近から気泡が出ているのが確認された[7]。

歴史

1846年にフランス海軍のコルベット「J・R・バヨネーズ」が発見、名前はこれに由来する。 1869年に波浪礁を記録[注 2]、 1896年以降、火山活動による海面異常や海底噴火がみられ、 1906年[7]、 1946年(高さ100m[10])、 1952年 - 1953年には付近の明神礁で新島も出現した[注 2]。この新島は青ヶ島からも遠望できるほどに成長した[注 2]。

1953年10月5日にアメリカの海洋観測船「ベアード」の調査団長がゴムボートで上陸、岩石採取に成功する。この岩石は日本にも寄贈された[要説明]。本列岩は波浪で上陸困難だったことから、波浪の巣という意味で別名「ハロース」とも呼ばれるようになった[12]。

1993年6月と1999年1月に海上保安庁は測量船「昭洋」を用いて観測し、前者は無人測量船「マンボウII」が火口頂部付近から噴出する気泡を確認し、最浅部は50m、後者は自航式ブイ「マンボウ」が測った最浅部は47mであった[注 2]。

2012年3月15日に東京都議会で日本名への改名が提案され[12]、石原慎太郎知事も同調したが[12][13]、2024年現在実施されていない。

2017年および2023年には、噴火活動と海水の変色が確認され[7]、航行警報および噴火警報が発表され、それは今でも続いている。

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.