バス (交通機関)

大量の旅客を輸送することを目的とする自動車 ウィキペディアから

バス(Bus)は、大量の旅客輸送を目的に設計された乗り物である。

多くの地域において、バス運転士になるには通常の運転免許に加え、特別な運転免許が必要とされる。

日本国内のバスについては日本のバスを参照のこと。

歴史

バスの起源は17世紀にフランスのブレーズ・パスカルが考案した「5ソルの馬車」と呼ばれる乗合馬車である。乗合馬車は前部に馬を操縦するための運転席を、後部に人員を輸送するための客室を備えていた。比較的安価な運賃で利用でき、一定の経路を時刻表にしたがって運行するなど現代のバスと共通する特徴を持っていた。なお辻馬車がタクシーの起源である。

現代まで続くバスの起源であり、かつ「バス」の名の由来となったのは1826年にフランス・ナントで運行を開始した乗合馬車である。ナント郊外で公衆浴場を経営していた退役軍人スタニスラス・ボードリーは、ナント市の中心部と浴場の間で送迎用の馬車を運行していた。ボードリーは市民が彼の馬車を浴場へのアクセスとは無関係な移動の手段として利用していることに気づき、乗合馬車の事業化に専念することにした。

同様の交通機関はomnibusの名とともにパリ(1828年)、ロンドン(1829年)、ニューヨーク(同)など世界中に広まった。

1831年、イギリスの発明家ゴールズワージー・ガーニーがロケット号の発想に触発され、蒸気機関を搭載した蒸気バス(Steam bus)を何台か制作し、チェルトナムとグロスターの間を走らせた。しかしこれは乗合馬車業者の反発にあってすぐに撤退。同年、ウォルター・ハンコックがロンドン市内でこの蒸気バスによる乗合バスの運行を開始し、その後5年間に亘って営業していたとされる[1]。

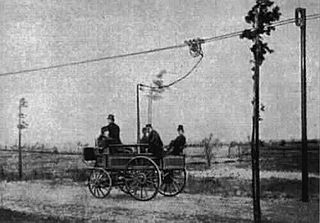

1882年にはヴェルナー・フォン・ジーメンスが架線からの電気を動力とするエレクトロモトを試験運行した。その後各国で電気トロリーバスが用いられた。

1895年には世界初の内燃機関バス又はエンジン・バスが用いられた。バスの車両は馬車によるものが19世紀末頃まで一般的であったが、自動車が発明されてからは専ら自動車が用いられることが多くなり、20世紀に入ってからは世界的に自動車によるバスが一般的となった。同一のデザインが世界中に現れ、バス製造は次第にグローバル化されている。

21世紀初頭には、圧縮天然ガス(Compressed natural gas)又はバイオディーゼルと同様、ハイブリッド・電気バス、燃料電池バス、再び電気バスへの関心が高まっている。

2010年頃から自動運転車の走行実験が行われている。2030年までには自動運転バスや自動運転シャトルの実用化を目指している[2][3]。

語源

「バス」の語源は、ラテン語で、「すべての人のために」という意味のomnibus(オムニブス)から来ている[4]。スタニスラス・ボードリーが乗合馬車事業を始めたころ、ナント中心部のコメルス広場にはオムネ (OMNES) という帽子屋があり、「OMNES Omnibus」という看板をかかげていた。この看板が馬車乗り場の目印ともなったことから、馬車の方もオムニビュスと呼ばれるようになり、みんなのための車というvoiture omnibus という語が生まれた。ただしこの由来に関しては異説もある。乗合馬車#「オムニバス」の語源を参照。後にomnibusが英語読みで短縮されて「バス」となった。

車両

要約

視点

→詳細は「en:Bus manufacturing」を参照

本項では主に自動車によるバスの車両について解説を行うが、一概に自動車と言っても幾つかの分類がある。主な分類としてはエンジンの配置によるものや、内装、とりわけ床の構造によるもの、使用する動力によるものが挙げられる。

最も一般的なバスは1階建て非連節バスであり、より大規模な積載人数の2階建てバスおよび連節バス、より小規模な積載人数の中型バスおよびマイクロバス、長距離サービスにはコーチが用いられる。

日本のバス車両については日本のバス車両を参照のこと。

動力源

動力源は内燃機関や電力が主流である。多くは内燃機関を用い、軽油ないしはガソリンなど石油精製物を使用する場合が多い。通常は軽油を燃料としたディーゼルエンジンが使われる。また日本の場合バス車両はどうしても出荷台数が少なく、専用に投資を行った際に採算を取ることが難しいものであり、従って自動車メーカーはエンジンやトランスミッションについてはできるだけ、より出荷台数の多いトラックとの部品の共用をはかっている[5]。

大気汚染を防ぐために、天然ガス (CNG, LNG) やエタノールなどの代替燃料を使用することが少なくない。その場合タンクを天井に設置する必要性から、強度や重心の問題から難しかったが、新しい構材の使用や天然ガス・エタノール供給施設(スタンド)の増加などにより問題が解決され、徐々に普及が広まっている。

日本では、石油燃料が統制された第二次世界大戦期および戦後の混乱期に木炭を利用した木炭バス(薪バス)や蓄電池を動力源とした電気バスなどの例があるが、のちに石油燃料の供給が安定化したため廃れていった。大気汚染対策等の観点から、後に蓄電池を動力源としたバスが再び試用される。バスの黎明期には蒸気機関を動力として使用する蒸気バスも使用されたが、徐々に出力重量比の優れる内燃機関の性能、信頼性が向上したことで20世紀初頭に廃れた。

2009年、東京都市大学が水素燃料エンジンを搭載したバスの開発に成功した。日本自動車研究所の技術審査を通過して、国土交通省からナンバープレートを取得し、水素エンジン搭載バスとしては日本初となる公道での走行が可能となった[6][7]。現在は、同大学のキャンパス間を移動するシャトルバスとして使用されている。

道路上に張られた架線から取り入れる電気を動力とし、電動機で走行するバスはトロリーバスと呼ばれる[4]。なお、日本の法令ではトロリーバスは無軌道電車と呼ばれ[4]、路面電車と同様に鉄道として扱われる。現在、日本国内にあるトロリーバスは専用道を利用するもののみであり、一般公道を走行するものは存在しない。

馬力は300から500馬力程度(超大型のネオプラン・メガライナーでも530馬力)で重量では遙かに軽い高級乗用車より同じか少し上といったところであるが、トルクは低速回転でも十分出るようになっている(もっとも、「馬力は低いが低速トルクは太い」という傾向は乗用車も含めディーゼル車の常である)。

エンジンの配置

エンジンの位置は、大きく分けて車両前部にあるもの、車両中央の床下にあるもの、車両後部にあるものの3種類に分類できる。

エンジンの位置は、自動車によるバスが登場してからかなりの長い間は全て車両前部にあった。これは乗合馬車の、前部に馬、後部に客室という構造に由来し、ボンネットバスとしてバスの主流であった。ボンネットバスは、運転席より前のフロントの部にエンジンを設けており、乗用車のようにボンネットにエンジンが格納されている。ボンネットを開けることでエンジンを管理できるため、保守や点検が容易であり扱いやすいだけでなく、エンジンの駆動音が客室に響きにくいため静音性が高い。しかしボンネットが前面にあることで、その部分に旅客が積載できず、多くの人員を輸送することを考えると空間的に無駄が生じていた。

バスが交通機関としての地位を獲得した頃、一部のバス路線では大量の需要が生じ、輸送力が限界となっていた。それだけでなく道路でも渋滞が起こるなど事情が悪化していたため、一台のバスでより多くの人員を輸送することが求められた。そのため前面に大きく場所を取っていたエンジンや、各駆動機関の位置を見直し、旅客空間を拡大する試みが行われた。

キャブオーバーバスはその結果開発されたバスの種類であり、乗車定員を増加させるために、ボンネットの横に運転席を設け、その後ろの車体全てを客室化したものである。これによって空間が拡大し、従来より多くの旅客を輸送できることとなった。しかしエンジンはカバーをつけて覆っただけのものであったため、客室への騒音やエンジンの放熱の面では不利であった。

そこでセンタアンダフロアエンジンバスと呼ばれる種類のバスが開発され、車体中央床下に水平式のエンジンを搭載した(この配置はミッドシップレイアウトと呼ばれる)。この種類のバスでは完全にボンネットに相当する突起が無くなったため、バスの寸法の大部分を客席にすることができた。しかし車体中央にエンジンがあるために、メンテナンス上の問題やシャシーの強度に関してやや劣る面があり、また中央部に扉を配置しにくい欠点もあった。

リアエンジンバスはエンジンを最後部に設けたものであるが、エンジンの配置の面から見ると最も登場が遅く、1950年代になってから開発された。これはリアエンジンリアドライブ (RR) 駆動を採用しており、フレームレス構造の普及に合わせて普及した。

路線バス用としては、1960年代以降水平式エンジンを採用したリアアンダフロアエンジンバスが登場する。この方式はエンジン直上まで座席を設けることができるため、室内空間の拡大につながり、その後の主流となる。しかし後述する低床化のため、床下にエンジンを設けることが出来なくなり、エンジンの設置方法に様々な工夫がされるようになる。

なお通常の自動車で一般的なフロントエンジン・フロントドライブ、いわゆるFFについては、これを採用すると運転席周りが狭くなるなどするほか、前輪への加重が過大となり、走行性能に悪影響を及ぼすおそれがある[8]。

車体

車体構造

1930年代まではフレーム上に車体を造る方式であったが、1950年代以降、車両の大型化により、フレームを廃して車両外板と骨格をリベットで固定し外板にも強度を負担させるモノコック構造が主流となった。この技術は航空機製造技術を応用できるため、第二次世界大戦期の航空機製造技術の向上と相まって発展していった。日本では第二次世界大戦の終戦後に航空機の開発・生産が禁止されたことで航空機技術を取り入れたバス製造技術が発展した。

その後1970年代後半からは車体骨格と外板を単に溶接のみで張り合わせ、骨格だけに強度を負担させるスケルトン構造(別名バードケージ)が採用された。スケルトン構造はモノコック構造に比べて軽量であり、騒音や振動が少なく、また外板が強度を負担しないため車体外側に荷物入れや乗務員仮眠室などの大きな開口部を設けることができ、リベットがないため洗練されたスタイルの車体になるなどの数多くの利点があることから、2008年現在ではこのスケルトン構造が主流になっている。[9]

その後バスを2台分繋げてしまう連節バスも製造された。2007年に上海で北京オリンピックのために製造されたBRTバスは3台分繋げたもので全長25mにも及び、収容可能人数は300にまで達した[10]。

特殊車両

バスの車両は室内空間が大きいことから、広い空間を必要とした目的の車両に改造されるベースとなることも多い。移動献血車、移動図書館などが挙げられるが、これらは時にトラックなどをベースに改造されることもある。詳細は各車両の記事を参照して欲しい。

座席配置

用途により様々であるが、通常、中央の通路を挟み、その両側に一人掛けまたは2人掛けの前向き座席が配置される。車両の構造などによっては、窓を背にする横向き座席や、進行方向に向かって後ろ向きの座席が設置されている車両もある。また、居住性の改善の為に、通路を2列として、独立した3列の前向き座席の配置例も見られる。

海外では2 - 3段式の寝台を進行方向と平行に設置した寝台バスが存在し、長距離輸送に用いられている。日本の夜行高速バスでもフルリクライニングシートやスリーピングシートと呼ばれる睡眠を前提とした設計の座席の採用例はあるが、座席が完全に平坦になるわけではない。高知駅前観光が日本の保安基準を満たすものを試作している[11]。

座席収容数を大幅に増加させるため、二階建てのバスも存在する。

床構造

もともと路面から床高さは900mm程度が標準で、ドアステップは2 - 3段のものが多かった。しかし、乗合用途では乗降の改善の為に、更に床の高さを下げる努力が成された。先ずはサスペンションの高さを下げることと、低偏平率タイヤを採用することで2段ステップでの低床化が進む。これは最終的に1段ステップ、床高さ500mm前後のワンステップバスに改良された。さらに、エンジンおよび動力伝達機構の工夫でステップなし、床高さ300mm前後のノンステップバスが実現する。なお日本においては2000年に交通バリアフリー法が施行され、ノンステップバスの導入が進んでいる。また、運転台周辺は前方視界やサバイバルゾーンの確保のため、床面の嵩上げが施されていることが多い。

一方、貸切用あるいは長距離路線用の車両は、乗降性を気にする必要性が薄い。このため、逆に、客席床をかさ上げすることにより、視界をよくしたハイデッカー車が多数製造された。ハイデッカーよりさらに床をかさ上げしたスーパーハイデッカーも製造されている。

また、定員を増やしたり、高所からの遊覧を楽しんだりすることを目的とする2階建て構造とした例がある。

用途

日本において、バスは乗合バス・貸切バス・特定バス・自家用バスの4種類に大別される。日本以外でも分類は異なる場合もあるものの用途は概ね同一である。

乗合バス

→「公共バス」も参照

乗合バス(路線バス)や高速バスは、不特定多数の旅客から運賃を収受して運行する。設定路線や運行時刻を予め公開した時刻表に従って運行されるがことが多いが、小型のバス車両はより柔軟なデマンドバスとして用いられ得る。 定期バス輸送は、多くの利用者が効率的に移動できるよう設計され、複数のドアを備えていることが多い。高速バスは、高速道路を走行して都市間を結ぶ。バス・ラピッド・トランジットは、Wright StreetCarやIrisbusのCivisのように、連節バスや路面電車型のバス車両を用いることが多い。

貸切バス

貸切バスは、特定の組織・団体のみで用いるために貸し切られるバス。顧客との契約に応じて運行日程やコースを設定し、料金を収受して運行する。

特定バス

→詳細は「特定バス」を参照

特定バスは、主に特定の組織の従業員や学生等の送迎を担うバス。スクールバスやシャトルバス、福祉輸送バス等がこれに該当する。ただし貸切バスによって送迎バスの運行を行うことも可能である。

自家用バス

自家用バスの使用例としては、空港内での乗客や従業員の輸送にランプバスなどの専用バスが使用される。警察や軍隊は乗員の護送が必要な場合に装甲バスを用いる。献血車としてバス型の車両が用いられる場合もある。

宿泊施設や娯楽施設、教育機関、空港、工場のような各種施設では、従業員や利用者の送迎のため、自家用バス車両を保有することも多い。

広報宣伝

バスは、広告や宣伝、政治運動(Political campaign)、公共情報キャンペーン、パブリック・リレーションズを目的としても用いられる。バニラバスのように広報宣伝専用として使われるものと、他の目的で使うバスをラッピング車両として使う場合がある。

バスの種類

非連節バス

→詳細は「非連節バス」を参照

トロリーバス

→詳細は「トロリーバス」を参照

トロリーバスとは道路上空に張られた架線から取った電気を動力として走るバス。モータリゼーションによって廃れていったが、路面電車や地下鉄よりも建設費が安く、有害な排気ガスを排出しないので研究が続けられている。

電気バス

→詳細は「電気バス」を参照

蓄電池を搭載したバスで第二次世界大戦後の燃料の不足した時期やオイルショック後に一時期使用されたが、性能が低いのでその後廃れた。しかし、近年、リチウムイオン電池の性能向上により、有害な排気ガスを排出しないなどの利点により再び導入が増えつつある。

ハイブリッドバス

→詳細は「ハイブリッドカー」を参照

ハイブリッドバスはハイブリッドカーの一種で燃費の向上と排気ガスの有害物質の排出の削減を目的として1990年代に蓄圧式ハイブリッドと電気式ハイブリッドがそれぞれ開発されたが、蓄圧式は整備が煩雑で低床化に適さない事から普及せず、現在では電気式のみが普及する。電気式ハイブリッドにはシリーズ式のパラレル式の2系統があり、シリーズ式では発電機の駆動用にエンジンを使用するが、パラレル式ではエンジンで車輪を駆動して加速時に補助的に電動機を使用する。

木炭バス

→詳細は「木炭自動車」を参照

1920年代から1940年代にかけて石油が逼迫した時期に使用された。

燃料電池バス

→詳細は「燃料電池バス」を参照

電気式ハイブリッドバスまたは電気バスの一種で発電のために燃料電池を備える。

ジャイロバス

→詳細は「ジャイロバス」を参照

蒸気バス

→詳細は「蒸気バス」を参照

蒸気バスは蒸気自動車の一種で蒸気機関を動力として使用する。黎明期に使用されたが、徐々に出力重量比の優れる内燃機関の性能、信頼性が向上したことで20世紀初頭に廃れた。

連節バス

→詳細は「連節バス」を参照

連節バスは輸送量が大きいが運行路線が限られる。

その他の特殊なバス

- ガイドウェイバス:一般のバスの特徴に加え、専用軌道を案内装置の誘導で走る(ハンドル操作が不要)ことのできるもの。日本の法規上では、専用軌道走行時は鉄道車両として扱われる。ドイツのエッセン、オーストラリアのアデレード等が有名である。日本では2001年に名古屋ガイドウェイバスガイドウェイバス志段味線(ゆとりーとライン)が実用路線として開業した。

- IMTS:路面に埋め込まれた磁石をガイドとして走るバス。無人で隊列走行し、マニュアル操作で一般道にも乗り入れ可能である。日本の法規では、軌道に沿って走るため、専用軌道走行時は鉄道車両として扱われる。2005年に開催された愛・地球博の会場内交通機関として使用された。

- デュアル・モード・ビークル:道路と鉄道の鉄軌道の両方を走行する機能を備えた車両。1963年に日本国有鉄道がアンヒビアンバス(アンフィビアンは英語で両生類の意)の名で試作したが、実用化はされなかった。また21世紀に入り、2004年より北海道旅客鉄道(JR北海道)においても試験は行われていたものの最終的な実用化には漕ぎ着けなかった。

その後、2011年頃からは阿佐海岸鉄道により検討が開始され[13]、2021年より阿佐海岸鉄道阿佐東線において正式な運行が開始された[14]。2025年現在、DMVを運行している地域は国内外含めても他に存在せず、これは世界唯一の交通システムとなっている。 - トラックバス:トラックを改造し、荷台の代わりに客室を設けたもの。製造費が安いために、東南アジア諸国では小規模輸送の主力として使われ、アメリカ合衆国では主にスクールバスに使われている。日本では一般的には使われていないが、昔のボンネットバスを模したものや在日米軍の基地内で使われていることがある。

- (ポストバス) :郵便配達も行うバス。主にヨーロッパで使われる。

- 旅客用雪上車 : 雪道を走行するバス (大型特殊自動車第二種運転免許必要)

- フランスのモン・サン=ミシェルでは、旅客送迎用のバスを転回するスペースを確保することが困難なため、バスの両端2箇所に運転席が設けられた特別なバスが運用されている。運転手が反対側の運転席に移動することで、転回することなく反対方向に発進できる。 [15][16]

世界のバス

→「Category:各国のバス交通」および「en:List of buses」も参照

アジア

事故

→「バス事故」を参照

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.