千夜一夜物語

アラビア語の物語と民話のコレクション ウィキペディアから

『千夜一夜物語』(せんやいちやものがたり、ペルシャ語: هزار و یک شب, Hezār-o yek šab, 千一夜、アラビア語: ألف ليلة وليلة, Alf Laylah wa Laylah, 千一夜)は、イスラム世界の説話集。ペルシャの王に、毎夜、妻が物語を語る形式を採る[注釈 1]。枠物語の手法で描かれた代表的な物語の一つとしても知られる。1704年にフランスで「千一夜」(フランス語: Les Mille et Une Nuits)として出版され、2年後、1706年にイングランドで英語版「アラビアンナイト・エンターテイメント」(英語: The Arabian Nights' Entertainment)が出版されたことで世界的に知られるようになった[2][3]。日本では、千夜一夜物語、アラビアンナイト、千一夜物語(せんいちやものがたり)の名称で知られている。

| 千夜一夜物語 ألف ليلة وليلة | ||

|---|---|---|

| 国 | 近東 | |

| 言語 | アラビア語 | |

| 形態 | 文学作品 | |

| ウィキポータル 文学 | ||

| ウィキポータル イスラーム | ||

| ||

概要

サーサーン朝時代に、ペルシャ・インド・ギリシャなど各地の民話が、公用語の中世ペルシャ語(パフラヴィー語)で記され、「ハザール・アフサーナ」(ペルシア語: هزار افسان, Hazār Afsān, 千の物語)として編纂された[2]。その後、651年にサーサーン朝はイスラム教徒に征服されてイスラーム帝国が勃興する。その最初のウマイヤ朝を経て、750年にアッバース朝の時代になると、その新都バグダードがイスラーム帝国の中心都市として整備され始め、それ以降、アラビア語に翻訳されて9世紀にはその原型ができた[2][4]。アラビア語の題名は「アルフ・ライラ・ワ・ライラ」(アラビア語: ألف ليلة وليلة, Alf Laylah wa Laylah, 千一夜)[注釈 2]。

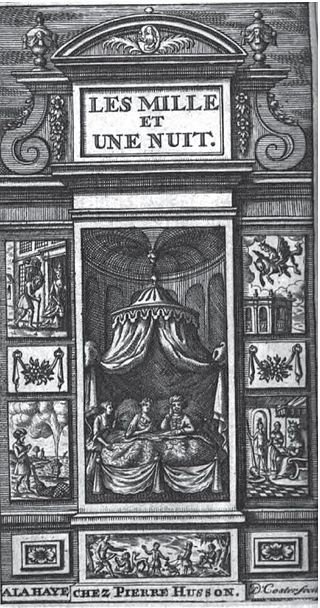

1704年に、ルイ14世に仕えていた東洋学者アントワーヌ・ガランが、アラビア語の写本からフランス語に翻訳して「千一夜」(フランス語: Les Mille et Une Nuits)第一巻を出版した[5]。ガランの翻訳と出版によりヨーロッパ各国で「千一夜」出版ブームが起き[2]、特に、仏語版に続き1706年に出版された英語版「アラビアンナイト・エンターテイメント」(英語: The Arabian Nights' Entertainment)により、世界中で翻訳されて広まることとなった[2][3]。日本では1875年(明治8年)に初翻訳された[6]。

なお、アントワーヌ・ガランが翻訳に使用した「千一夜」のアラビア語の写本では、夜の数は282夜、結末はない[5]。その初出版以降、題名の「千一夜」すべての物語を集めるべく、ガランを含む多くのヨーロッパ人によって次々と話が追加されたため、アラジンと魔法のランプ、シンドバッドの冒険、アリババと40人の盗賊、空飛ぶ絨毯など、元々、そのアラビア語の写本にない話が、現代の「千一夜」では多くを占めている。そして、「千一夜」の結末は、いくつもの創作がなされて版により異なる。(後述)

1984年に、ムフシン・マフディーが発表した研究成果「初期アラビア語版による千一夜」が、現在では、本来の「千一夜」を知る最良のものと評価されている[注釈 3][7]。

名称

千夜一夜物語、ペルシャ語: هزار و یک شب はラテン文字化で Hezār-o yek šab、アラビア語: ألف ليلة وليلة はラテン文字化で Alf Laylah wa Laylah(「アルフ・ライラ・ワ・ライラ」)もしくは alfu lailatin wa lailatun となる。なお、物語の元となったサーサーン朝時代の「ハザール・アフサーナ」(ペルシア語: هزار افسان,千の物語)はラテン文字化で Hazār Afsān。

アラビア語名の「アルフ・ライラ・ワ・ライラ」は、alfが「千」、laylahが「夜」、waが接続詞「と」、直訳は「千夜と一夜」。現在、日本では「千夜一夜物語」そして「千一夜物語」さらに、1706年イギリスで出版された英語版の題名 Arabian Nights Entertainments[3] から「アラビアンナイト」の名称も加えて、3つの名称が使用されている。

1875年(明治8年)に日本で初翻訳された際は、英語版の題名を参考にアラビアの名称が使われた(「暴夜物語」(1875年)、「全世界一大貴書(アラビアンナイト)」(1883年)他)[6]。

この題名の「千一夜」の意図を示すサーサーン朝やアッバース朝時代の資料がないため、「千一夜」の題名は、単に数が多い事を示すとする見解、また、「千一夜」の文字通りその数の物語がありすべてを収集できていないとする見解があり、どちらも確定的な根拠や証拠を示せないため、「千一夜」が、正確な数なのか、漠然と多いことを指すのか、特定できていない[2]。ちなみに、1704年にアントワーヌ・ガランがフランス語に翻訳した際のアラビア語写本の夜の数は282夜だった[2][4]。

内容

要約

視点

詳細は「千夜一夜物語のあらすじ」、「千夜一夜物語の登場人物紹介(英語版)」参照[2][8]

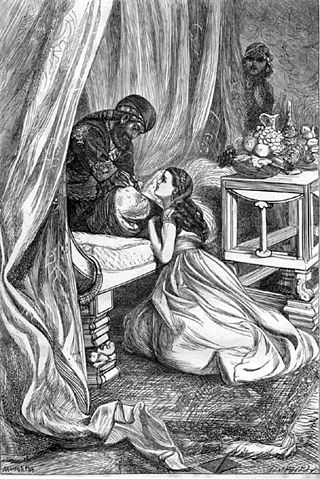

昔々、サーサーン朝にシャフリヤールという王がいた(Shahryār:物語上の架空人物)。王はインドと中国も治めていた。ある時、王は妻の不貞を知り、妻と相手の奴隷たちの首をはねて殺した。 女性不信となった王は、街の生娘を宮殿に呼び一夜を過ごしては、翌朝にはその首をはねた。こうして街から次々と若い女性がいなくなっていった。王の側近の大臣は困り果てたが、その大臣の娘シェヘラザード(シャハラザード、شهرزاد)が名乗り出て、これを止めるため、王の元に嫁ぎ妻となった。 明日をも知れぬ中、シェヘラザードは命がけで、毎夜、王に興味深い物語を語る。話が佳境に入った所で「続きは、また明日」そして「明日はもっと面白い」と話を打ち切る。シェヘラザードの傍らには、妹のドゥンヤザードがいて、横から「話がおもしろい」と盛り上げ役を演じる。姉妹による作戦によって、王は話の続きが聞きたくてシェヘラザードを生かし続けて1000日。ついにシェヘラザードは王の悪習を止めさせる。

以上が、物語の大枠であるが、王の悪習を止めさせたとする結末は、後世のヨーロッパ人が追加したものである。1704年に「千一夜」を初めてヨーロッパに紹介したアントワーヌ・ガランが翻訳に使用したアラビア語の写本には結末はない。282夜の話があるだけである[2][4]。

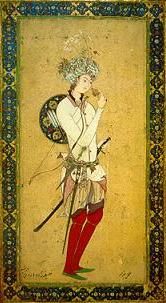

この物語は、冒険商人たちをモデルにした架空の人物から、アッバース朝のカリフであるハールーン・アッ=ラシードや、その妃のズバイダのような実在の人物までが登場し、多彩な物語を繰り広げる。説話はペルシャ・インド・ギリシャなど様々な地域の物語を含み、当時の歴史家の書いた歴史書とは異なり、中世のイスラム世界の一般庶民の生活を知る一級の資料でもある[2]。

なお、学会などで確定した研究ではないが、9世紀にアラビア語に翻訳された「アルフ・ライラ・ワ・ライラ」(アラビア語: ألف ليلة وليلة,千一夜)の元であるサーサーン朝時代に中世ペルシャ語(パフラヴィー語)で書かれた「ハザール・アフサーナ」(ペルシア語: هزار افسان,千の物語)には、一応の結末があるのではと主張する研究もあり、それは、王と女性の間に息子が産まれたために女性は生き延びたと伝えられているとする説もある[9]。

- 実在した登場人物

本来の夜の数と物語数そして結末

「千一夜」は、9世紀ごろに原型ができ、原型が作られたイスラム世界でも多様な版が存在し、やがてヨーロッパに紹介されていくにつれ数多くのバリエーションが生まれたことが大きな特徴である。現存するいろいろな版を比較すると、収録されている話も順序もかなり違うが、最初の二百数十夜くらいはほぼ共通している[10][注釈 4]。当初の題名は沿革にもあるように「千夜」であり、それがいつ「千一夜」になったか、正確にはまだわかっていない。12世紀頃、カイロの貸本屋での貸出記録に「アルフ・ライラ・ワ・ライラ」(アラビア語: ألف ليلة وليلة,千一夜)を見ることができるため、12世紀頃までには「千一夜」となっていたことがわかる[2]。

「千一夜」という題名ゆえに、ヨーロッパに初めて「千一夜」を紹介したアントワーヌ・ガランは、本来は1001夜の完本があるはずと信じていた[11][注釈 5]。ガランは、1704年に「千一夜」のアラビア語写本からフランス語版「千一夜」を出版した際、当初入手したアラビア語写本(「ガラン写本」と言われる)には存在しない話を収録している。それは、以前から所有していた別のアラビア語写本のシンドバットという商人の冒険物語である[5]。さらにガランは、1709年にオスマン帝国のアレッポのキリスト教徒から、「アラジンと魔法のランプ」、「アリババと40人の盗賊」、「空飛ぶ絨毯」など17の物語を聞き取り、それらを加えて再度「千一夜」を出版した[5]。

「千一夜」アラビア語写本には、結末はなく、夜の数は282夜(およそ35話)だが、結局、ガランによる翻訳版(1704年~1717年)では、およそ480夜となった(234夜以降、夜の区切りなし。およそ60話)[5]。こうしてヨーロッパで、残りの物語探しが盛んになるにつれ、中東で聞き取った多くの物語等が無秩序に付加されて、ついに19世紀には現在の1001夜分を含む形での出版に至った[注釈 6]。

また、「千一夜」の結末はいくつもの創作がなされ、アラビア語で刊行された「カルカッタ第二版」「ブレスラウ版」、フランス語訳の「ガラン版」「マルドリュス版」、英訳の「バートン版」など、版により異なる。例えば、シャフリヤール王がシェヘラザードを愛するようになる点ではおおむね同じだが、そこにいたる過程で、シェヘラザードの子供がやって来て王に慈悲を願う版があり、その子供の数も1人~3人と版により異なる。また、最後に子供が登場しない「ガラン版」や「ブレスラウ版」もある。シェヘラザードが王に命乞いをする「カルカッタ第二版」「バートン版」(他の版ではしない)。シェヘラザードの妹ドゥンヤザードが、王シャフリヤールの弟シャーザマーンと結婚して皆幸せに暮す「マルドリュス版」「カルカッタ第二版」「バートン版」など、様々な結末が創作された[2]。

現存する最古の写本とされるアラビア語の「ガラン写本」に収録されていたのは、東洋文庫版でいうと、第1巻、第2巻、そして第3巻冒頭の「ヌールッ・ディーン・アリーとアニースッ・ジャリースの物語」、第6巻の「アリー・ビン・バッカールとシャムス・ウン・ナハールとの物語」、それに続く「カマル・ウッ・ザマーンの物語」冒頭部分、第15巻の「ホラサーンのシャフルマーン王の物語(ジュナールの物語)」くらいであり、残りはすべてガラン写本以外の資料を典拠としている。現在の「千一夜」は、成立当時の姿の何倍にも膨らんでいる[13]。

「千一夜」は、これという底本がない古典であり、底本がないゆえにどんどん新しい物語が加えられ、さらにヨーロッパと中東という二つの文明の間を行ったり来たりするうちに変形が進んだ物語といえる。偽写本の捏造もしばしば行われた。しかしオリジナルがないゆえに、どれが正しくどれが誤りといった判断をするのは困難である。いつ、どの話が加えられたのかという判断も難しく、また、いつの段階までに収録された話を正式の「千一夜」と呼ぶのか、といった定義のようなものがあるわけではない[14]。

沿革

要約

視点

サーサーン朝時代に中世ペルシア語であるパフラヴィー語で記された『ハザール・アフサーナ』(هزارافسانه, Hazār-Afsāna)すなわち『千の物語』が、8世紀後半にイスラーム帝国のアッバース朝時代に入ってチグリス川湖畔のバクダードに都が置かれて以降、アラビア語に翻訳された。現存する最古のアラビア語の写本は9世紀の『千の夜の物語の書』(キターブ・フィーヒ・ハディース・アルフ・ライラ)である[2][4]。1947年にシカゴ大学東洋研究所がエジプトから購入した古文書の中に、その9世紀の写本の断片があった(現在、シカゴ大学東洋研究所博物館所蔵)[2][4]。

10世紀の書籍商イブン・ナディームが図書目録の『フィフリスト』を編集した時代には、夜物語(サマル)と呼ばれるジャンルがあり、ペルシャ語からアラビア語に翻訳された作品も多かった[注釈 7]。イブン・ナディームは、最初の夜物語にあたるのは『ハザール・アフサーン』だと述べており、その内容について以下のように記録している。ペルシャの王の1人が女性と結婚し、一夜をすごしたあとで殺すことを繰り返していた。ある時に王たちの娘の1人であるシャフラーザードが彼と結婚し、毎晩おとぎ話を語って生き延びる。王の家来にはディーナールザードという女性がいて、シャフラーザードを助けた。やがて千夜がたって2人の間には息子が産まれ、王は彼女の機知に感嘆して生き延びさせたという。このように、枠物語としての『千夜一夜物語』の構成はアッバース朝時代には完成して流通していたことが分かる[注釈 8][17]。

最も初期の物語の1つは船乗りシンドバードの物語で10世紀以前のものであり、これに対してもっとも後期の物語はカマールと達者なハリマの物語、マアルフの物語(蜂蜜入りの乱れ髪菓子と靴直しの禍いをまきちらす女房との物語)は16世紀のものらしい。そして大多数の物語はこの二群の中間、すなわち10世紀から16世紀の間のものと推定されている[18]。

アレクサンドル・ウラール(Alexandre Ular)はそれぞれの物語を銃器の使用有無やぶどう酒・蒸留酒・コーヒーの出現有無、たった1回だけ煙草が登場すること、多くの病気が登場するにもかかわらず梅毒が登場しないことなどから千夜一夜物語の下限を15世紀から16世紀と結論づけている[19]。

以上を総合すると、おそらくは9世紀もしくは10世紀のバグダードで原型がつくられ、徐々に物語がつけ足されてゆき、15世紀ごろのカイロで最終的なかたちにまとめられたのではないかと思われる。ただし、9世紀頃に出現した「アルフ・ライラ」の原写本はみつかっておらず、初期の物語群がどのような経緯で現在のようなかたちになってきたかについては、いまだに不明確なままである[20]。

ヨーロッパでは、18世紀初頭にフランスのアントワーヌ・ガランが「発見」し、シリア系写本を使ってフランス語訳を行い、広く紹介した。以来、さまざまな翻訳と翻案が積み重ねられ、アラブ文芸の枠に留まらない大きな文学ジャンルと言えるほどの作品となっている。

エマニュエル・コスカン(1909)は、全体の枠となる物語を分析し、次の3つの説話が原型になっているとした。

- 妻の裏切りに絶望したある男が、他の高貴な人物が自分と同様に不幸であったことを知って、心の悩みから免れる話

- 超人的存在でも女の裏切りはふせぎ得なかったという話

- 説話の名人がその妙技をもって自分やその父の危機を脱する話

である[21]。このような構成には、他にも『屍鬼二十五話』、『ヒトーパデーシャ』、『パンチャタントラ』などインドの説話集(サンスクリット文学)が知られており、インド起源の説話がまずペルシアに伝わって風土化し、のちにアラブ人に伝わって成立したとする。また、成立後も様々な作家によって新たに挿話が付け加えられ、原典であっても複数のテキストが存在する[21]。

日本では1875年に英語版からの翻訳が行われ、以来英語・フランス語などのさまざまなバージョンからの重訳が行われた。また、有名な説話は児童文学に翻案され親しまれている[注釈 9]。アラビア語(カルカッタ第二版)からの翻訳には、前嶋信次・池田修による『アラビアン・ナイト』がある。この他の日本語訳に、マルドリュス版(仏語)からの『完訳 千一夜物語』(岩波文庫)、バートン版(英語)からの『バートン版 千夜一夜物語』などがある。

原典および翻訳

要約

視点

アラビア語写本

アラビア語の写本(手書きの本)には、ガラン写本(シリア写本、15世紀半ば)、トルコ写本(16世紀)、エジプト系写本などが知られているが、内容がそれぞれ異なっている。

1704年以前の写本

1704年に、フランスの東洋学者アントワーヌ・ガラン(Antoine Galland、1646年-1715年)が「千一夜」を初めてヨーロッパに紹介した以前の主な写本には以下のものがある。

- ガラン写本

- アントワーヌ・ガランがフランス語に翻訳する際に使用したアラビア語の写本(MSS Arabe 3609,3610,3611,以下)。15世紀半ばに書かれたもので、現存する写本のなかで最古である。全3冊で282夜(物語の数は40話)である。ガランが1701年ごろにシリア人の友人から入手したものであり、現在、フランス国立図書館の所蔵となっている[22][23]。

- 「千一夜」研究の重鎮であるムフシン・マフディー(1926年–2007年)[24]はガラン写本を詳細に研究して、1984年にその校訂版を出版しており[25]、現在ではこれが「千一夜」の原型を保った最良のものと評価されている[26][27][7][28]。マフディーの研究によると、最初期の「千一夜」は、夜の数にしてせいぜい二百数十夜の物語集であり、ガランが翻訳に使ったシリア系写本とほぼ同じ内容であったらしい。また、これらの物語は一定の意図のもとに編集がおこなわれ、文学的にも完結しているというのがマフディーの見方である[24]。

- チュービンゲン写本

- 15世紀初期に書かれた可能性があるとされる写本。283夜から542夜の部分が残っている。[29]

- トルコ写本(カイセリ写本)

- トルコのカイセリに伝わる写本で、16世紀に作られたとされる。カイセリ写本とも言われる。枠物語の結末が書かれた最古のものとされ、それによれば、シェヘラザードに子は生まれておらず、ブーラーク版、カルカッタ第二版とこの点において異なっている[29]。

- マンチェスター写本

- イギリスのマンチェスター大学ジョン・ライランズ図書館が所蔵する写本で16世紀前半に作られたとされる。255夜から始まっている[30]。

- マイエ写本

- 17世紀後半に成立したと考えられている写本。冒頭部分から905夜までが収録されている。1702年にフランスのエジプト総領事ベノワ・ド・マイエ(Benoît de Maillet)が購入したものである[31]。

1704年以降の写本

1704年にヨーロッパで初めて発行されたアントワーヌ・ガランのフランス語版「千一夜」以後に作られた写本の主なもの。これらの新しい写本は数が多く、ヨーロッパの影響を受けているものもあるとされる。

- マカン写本

- アレクサンドリアのイギリス総領事ヘンリー・ソルト (1780年-1827年)が所持していたもので、彼の死後にターナー・マカン少佐(1792年-1836年)に渡り、最終的にはカルカッタ第二版の作成に使用された。しかし、現在、マカン写本の所在は確認されていない[32]。

- ゾータンベールのエジプト系写本(ZER)

- 1704年以後にエジプトで多数作成された写本群で互いに良く似た内容となっている。写本研究者エルマン・ゾータンベール(1836年–1894年)により分類されZER(Zotenberg Egyptian Recension)と呼ばれている。ブーラーク版の主な典拠となった[33]。

- ラインハルト写本

- 1831年から1832年に作成された写本で、ドイツのエジプト副領事ラインハルトがエジプトからもたらしたものである[34]。この写本の結末では、シェヘラザードが意図的に冒頭の枠物語を語り始め、途中でシャフリヤール王が自分たちの話なのだと気づき、すべてを悟って前非を悔いるという構造になっている[35]。

偽写本

1704年に、アントワーヌ・ガランが初めてヨーロッパに紹介したフランス語版「千一夜」は、当初は1001夜に満たない形で刊行されたため、1001夜まで物語はあるはずだと信じたヨーロッパ人により、ガランが翻訳の際に使用したアラビア語の写本以外の写本探しが活発化した。また、ガランの写本には存在しない「アラジンと魔法のランプ」「アリババと40人の盗賊」の写本探しも行われた。しかし、そのような写本は見つからず、これに伴い偽写本が作られるようになった[2]。以下が主な偽写本である。

- シャヴィ偽写本

- シリアのアレッポ出身(レバノン出身説もあり)のアラビア語教師シャヴィ(Dom Denis Chavis)が作ったとされる偽写本。アラジンと魔法のランプを含み、631夜まで収録されている。この偽写本をジャック・カゾットがシャヴィと共著で「続千夜一夜物語」に翻訳し、また東洋学者ド・パルシヴァル (1759年-1835年)が「ガラン版千夜一夜物語補遺(1810年)」に翻訳した。フランス王立図書館に寄贈されていた。後年、「千一夜」の研究者ムフシン・マフディーにより偽写本と断定された[36][23]。

- サッバーグ偽写本

- シリア人ミシェル・サッバーグ(Michael Sabbagh)が作ったとされる偽写本。バグダート写本(存在不明の写本。1703年10月21日に作成されたものとされる)を1810年代に筆写したものとされていた。東洋学者ド・パルシヴァルの所蔵であったが、死後所在不明となり、1887年に写本研究者エルマン・ゾータンベール(Hermann Zotenberg 1836年–1894年)がパリの古物商で再発見し購入した。物語の初めから1001夜まで揃っており、アラジンと魔法のランプを含み、シンドバッドの冒険とアリババと40人の盗賊は含んでいない。後年、千夜一夜物語の研究者ムフシン・マフディーにより偽写本と断定された[37][23]。

- ワルシー偽写本

- フランス人ジャン・ワルシーが18世紀に作成した偽写本。アリババと40人の盗賊を含む。1910年にダンカン・ブラック・マクドナルド (1863年-1943年)がオックスフォード大学のボドレアン図書館で再発見し、初めてのアリババの写本と思われたが、後年マクドナルド自身により偽写本とされた[38][23]。

- チュニジア写本

- ブレスラウ版「千一夜」の底本の一つとなったとされる写本であるが、現存しない。そもそも最初から存在しないことがダンカン・ブラック・マクドナルドにより断定されている[38]。

アラビア語刊本

アラビア語の刊本(印刷された本)では、次のものが著名である。

- カルカッタ第一版

- 1814年から1816年にかけてインドのカルカッタで出版された。Cheik El Yemeni版とも言う。全2巻で各巻100夜分の物語を含む。ガラン写本などを元にしている[23]。

- ブレスラウ版

- 1824年から1843年にかけてマクシミリアン・ハビヒト (1775年-1839年)によりポーランドのブレスラウで出版された。Habicht版とも言う。ヨーロッパに散在する写本を元にしている[23]。

- ブーラーク版

- 1835年にエジプトのカイロ近郊のブーラーク国立印刷所により出版された。Boulaq/Boulak版。全2巻。エジプト系写本(ZER)を主な典拠としている[23]。

- カルカッタ第二版

- 1839年から1842年にかけてインドのカルカッタで印刷された。MacNaghten版とも言う。サー・ウィリアム・マクナーテンらにより、「マカン写本」などを底本として出版された。究極の寄せ集め本といえるものである[39]。「カルカッタ第二版」は「アラジンと魔法のランプ」「アリババと40人の盗賊」を含まないが[注釈 10]、カルカッタ第二版の翻訳である東洋文庫版『アラビアン・ナイト』では別巻として刊行されている[41]。

- マフディー版

- ムフシン・マフディーがパリ国立図書館にあったアラビア語写本(アントワーヌ・ガランが自分の翻訳に使用したもの)をもとに、「千一夜」の校訂版を1984年に出版した[42]日本の図書館の所蔵状況。フサイン・ハッダウィー(Husain Haddawy)が1990年に、これを英語に翻訳した(後述)。

欧州言語の翻訳版

英語・およびフランス語に翻訳・出版したものでは、以下が著名である。なお、ヘンリー・リーヴは、1886年に『エディンバラ・レヴュー』誌で「ガランは子ども部屋に、レインは図書館に、ペインは書斎に、そしてバートンはドブに」と特徴づけている[43][44][45][46]。

- ガラン版(フランス語)

- 1704年から1717年にかけてアントワーヌ・ガラン(1646年-1715年)の翻訳によりフランス語で出版された[5]。全12巻。第8巻以降は、第1巻から第7巻までの翻訳に使用したアラビア語の写本とは異なる写本で翻訳された。このガランの翻訳で初めてヨーロッパに「千一夜」(フランス語: Les Mille et Une Nuits)が紹介され、大きな反響を呼んだ[23]。

- レイン版(英語)

- 1838年から1840年にかけてエドワード・ウィリアム・レイン (1801年-1876年)の翻訳により英語で出版された。家庭向け、児童向けとしての配慮から省略、改定された部分がある。ブーラーク版を元に翻訳されている[23]。同時代のエジプトを知るための社会資料として「千一夜」を見ており、200枚を超える挿絵、膨大な注釈を附した[45]。

- ペイン版(英語)

- 1882年から1884年にかけてジョン・ペイン(1842年–1916年)の翻訳により英語で出版された。全12巻。カルカッタ第二版を元に翻訳されている[23]。

- バートン版(英語)

- 1885年から1888年にかけてリチャード・バートンにより英語に翻訳され出版された。本編10巻と補遺6巻から成る。本編10巻は「カルカッタ第二版」を底本としているが、「ブレスラウ版」(アラビア語、欧州で印刷された唯一の原典版、チュニスから出た写本に基くとしている)「カルカッタ第一版」「ブーラーク版」や他の英訳本等で補足されており、バートンによる脚色を含んでいる。「カルカッタ第二版」に含まれない物語(「アラジン」など)は補遺6巻に収録されている。バートン版は、特に性風俗に関して充実している詳細な訳注に特徴がある。また、他のどの版よりも収録物語数が多く、「もっとも完備している」と言われる[45]。

- マルドリュス版(フランス語)

- 1899年から1904年にかけてジョゼフ=シャルル・マルドリュスにより仏訳され出版された。全16巻。「完訳」「逐語訳」を謳うが、そもそも特定の本を訳したものではなく、既存の版をベースにマルドリュスが独自に編纂し大幅に加筆したもの。バートン版とは方向性が異なるものの官能性を強調している傾向が強い。マラルメやジッドなどのフランスの文学者から高い評価を受けた。子供向けにリライトされたガラン版を除けば、バートン版と共に世界で最も読まれている千夜一夜物語[45]。

- マフディー版(フサイン・ハッダウィー(Husain Haddawy)による英語訳)

- ムフシン・マフディーがパリの国立図書館にあったアラビア語写本(アントワーヌ・ガランが自分の翻訳に使用したもの、MSS Arabe 3609,3610,3611,以下)をもとに、1984年にアラビアンナイトの校訂版を出版した[42][25]。これをフサイン・ハッダウィーが1990年に、非常に読みやすい英語に翻訳した[47][48][49][28]。35編の物語と1つの物語の半分、つまり271夜分[50]が収録されている。ロバート・アーウィンは、「ハッダウィーによる訳は正確な上に読んでいて楽しい。さらにハッダウィー訳の底本となったマフディー版原典には巧みに語られた部分がたくさんあるのだが、これらはカルカッタ第二版やブーラーク版では失われている。アラビアン・ナイト物語の本当の味わいを得たい者には、ハッダウィーの訳を強く推薦する。」と評価している[注釈 11][52]。

- マフディー版またはそのハッダウィー英訳版の日本語訳は未刊である。

- なお、ハッダウィーはガラン写本に含まれていない、「orphan tales」=いわゆる「孤児の話」[53]の英語訳を1995年に出版している[54]。こちらの日本語訳も未刊である。

主な日本語訳

- 『アラビアン・ナイト』(全18巻・別巻1) 前嶋信次・池田修訳

- 平凡社〈東洋文庫〉、1966年-1992年、ISBN 4-582-80071-8。アラビア語(カルカッタ第二版)からの原典訳

- 『千夜一夜-完訳アラビアンナイト』 大宅壮一訳、バートン版からの重訳

- 『完訳 千一夜物語』(全13巻)、豊島与志雄・佐藤正彰・渡辺一夫・岡部正孝訳(装画多数)

- 岩波書店[55]、1982-83年/岩波文庫、1988年 ISBN 4-00-327801-1 - マルドリュス版仏訳からの重訳

- 『千一夜物語』 佐藤正彰訳、新版・ちくま文庫(全10巻)、1988-89年 ISBN 978-4-480-02211-0 (電子書籍で再刊、2010年)

- 『バートン版 千夜一夜物語』 大場正史訳[56]、ちくま文庫(全11巻)、2003年

- 装画古沢岩美。ISBN 4-480-03841-8 - バートン版英訳からの重訳

- 『千夜一夜物語 バートン版』 由良君美訳/『千夜一夜物語 ガラン版』 井上輝夫訳

- ホルヘ・ルイス・ボルヘス編、国書刊行会〈バベルの図書館 15・24〉、1989-90年、〈-新編6〉、2013年- 各・抜粋訳

- 『ガラン版 千一夜物語』(全6巻)、西尾哲夫訳

- 岩波書店、2019年7月‐2020年5月、ISBN 9784000287739。アントワーヌ・ガランによるフランス語訳版からの重訳[57]

千夜一夜物語に関する事件

2010年4月21日、エジプトの弁護士団体「制限なき弁護士団」が「公序良俗に反する」として出版者の逮捕と同書の押収を当局に要求し、これに対して作家や人権団体などの反発が起こった。5月8日、エジプトの検察当局は弁護士団体の申し立てを却下した。同説話には性的表現も含まれるため、「反イスラム的」として標的にされたと言われている[58]。

派生作品

→詳細は「Category:千夜一夜物語を題材とした作品」を参照

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.