Warfarin

farmaco anticoagulante Da Wikipedia, l'enciclopedia libera

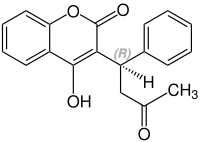

Il warfarin (o warfarina) è un composto chimico di formula C19H16O4 che in condizioni normali si presenta come un solido cristallino inodore, incolore e insapore.[2][3][4][5]

| Warfarin | |

|---|---|

| |

| |

| Nome IUPAC | |

| (RS)-4-idrossi-3-(3-ossi-1-fenilbutil)cromo-4-one | |

| Nomi alternativi | |

| Coumadin, Jantoven, Lawarin, Marevan, Waran, Warfant | |

| Caratteristiche generali | |

| Formula bruta o molecolare | C19H16O4 |

| Massa molecolare (u) | 308,32794 |

| Aspetto | solido cristallino, inodore, incolore e insapore |

| Numero CAS | |

| Numero EINECS | 226-908-9 |

| Codice ATC | B01 |

| PubChem | 54678486 |

| DrugBank | DBDB00682 |

| SMILES | CC(=O)CC(C1=CC=CC=C1)C2=C(C3=CC=CC=C3OC2=O)O |

| Proprietà chimico-fisiche | |

| Densità (g/cm3, in c.s.) | 1.1411 |

| Indice di rifrazione | 1.4434 |

| Costante di dissociazione acida (pKa) a 25 ± 0,5°C K | 5.0 |

| Solubilità in acqua | 17 mg/L a 20 °C |

| Coefficiente di ripartizione 1-ottanolo/acqua | 2.7 |

| Temperatura di fusione | 161°C |

| Temperatura di ebollizione | 356°C |

| Tensione di vapore (Pa) a 20°C K | trascurabile |

| Dati farmacologici | |

| Categoria farmacoterapeutica | Anticoagulante - Antagonista della vitamina K |

| Teratogenicità | controindicato per le donne in gravidanza[1] |

| Modalità di somministrazione | orale o endovenosa |

| Dati farmacocinetici | |

| Biodisponibilità | 100% |

| Legame proteico | 99,5% |

| Metabolismo | Epatico |

| Emivita | 40 ore |

| Escrezione | Renale 92% |

| Proprietà tossicologiche | |

| DL50 (mg/kg) | topo p.o. = 700; i.v. = 160 ratto p.o. = 8,7; i.v. = 25 |

| Indicazioni di sicurezza | |

| Punto di fiamma | 2℃ |

| TLV (ppm) | 0.01 mg/m3 |

| Simboli di rischio chimico | |

| |

| pericolo | |

| Frasi H | 300 - 310 - 330 - 360d - 372 - 411 - 412 |

| Consigli P | 201 - 202 - 264 - 273 - 280 - 302 - 304 - 308+313 - 310 - 340 - 352 |

Storia

Riepilogo

Prospettiva

La scoperta di questo farmaco è un caso di serendipità: il warfarin (il cui nome deriva dall'acronimo della Wisconsin Alumni Research Foundation) venne scoperto casualmente come prodotto della fermentazione di una specie di trifoglio presente nel foraggio somministrato al bestiame durante l'inverno del 1933 che, a causa della sua particolare rigidità, rendeva pressoché impossibile trovare foraggio fresco per gli allevamenti. Il trifoglio, fermentando, produce dicumarolo, che a causa del suo effetto anticoagulante causò una consistente moria di capi negli allevamenti.

Venne isolato per la prima volta nel 1939 da Harold A. Campbell, assistente di Karl Paul Link, dell'Università del Wisconsin e la struttura molecolare del composto venne determinata, nello stesso anno, da due colleghi di Campbell: Mark A. Stahmann e Charles F. Huebner.

Nel 1940 venne sintetizzato il composto originale e negli anni successivi Link e i suoi colleghi sintetizzarono oltre 100 composti correlati con piccole differenze strutturali che però avevano tutti in comune l'effetto anticoagulante. Proprio uno di questi analoghi, il numero 42, prese successivamente il nome di warfarin.

Nel 1941, Link e colleghi richiesero un brevetto sul potenziale farmaco scoperto. Nei 20 anni successivi Link e colleghi brevettarono oltre 20 composti e processi legati agli anticoagulanti.

Tuttavia il timore che il warfarin potesse essere eccessivamente tossico per l'uomo portò, inizialmente, a utilizzarlo solo come topicida a partire dal 1948. Il warfarin sodico, versione idrosolubile del composto, ottenne l'approvazione all'utilizzo medico nel 1954 con il nome di Coumadin.

Nel 1955 si diffuse la notizia che il composto fu somministrato al presidente Dwight D. Eisenhower a seguito di un Infarto miocardico acuto aumentando così la fama del composto.

L'American Chemical Society (ACS) ha onorato lo sviluppo del warfarin con la designazione di National Historic Chemical Landmark (NHCL) in una cerimonia tenutasi all'Università del Wisconsin Madison, il 12 ottobre 2022.[6]

Caratteristiche strutturali e fisiche

Il composto presenta le seguenti caratteristiche:[2]

- un donatore di legami a idrogeno

- 4 accettori di legami a idrogeno

- 4 legami ruotabili

- massa monoisotopica = 308.10485899 Da

- superficie polare = 63.6 Å

- pressione di vapore = 1.125 x 10-8 mm Hg a 25°C

- pH compreso tra 7,2 e 8,3

Il composto presenta uno stereocentro che dà origine a due enantiomeri, forme (R) e (S):[7]

La sezione d'urto del warfarin è pari a:[8]

- 174.29 Ų [M+Na]+

- 160.66 Ų [M+H-H2O]+

- 164.62 Ų [M+H]+

La refrattività del composto è pari a 86,86 m3·mol-1, mentre la sua polarizzabilità è pari a 31,9 A3.[9]

Il composto si decompone per riscaldamento dando origine a fumi ed esalazioni acri.[5] Il composto ècombustibile e si raccomanda di tenerlo lontano da fiamme libere, nonché di evitare il contatto con agenti fortemente ossidanti. In caso d'incendio ed esplosione i mezzi estinguenti da utilizzare sono: getto d'acqua, schiuma, polvere, biossido di carbonio.[10]

I sali sodico e potassico di warfarin si decolorano se sottoposto alla luce.[11]

Sintesi del composto

Riepilogo

Prospettiva

Il racemo del composto viene preparato mediante la reazione di Micheal tra la 4-idrossicoumarina e il benzilacetone:

I composti dell'imidazolidinone permettono la preparazione stereoselettiva.[12]

Reattività e caratteristiche chimiche

Il composto risulta:[13]

- solubile in: acetone e diossano

- moderatamente solubile in: metanolo, etanolo, isopropanolo e alcuni oli

- liberamente solubile in soluzione acquosa alcalina

- praticamente insolubile in: benzene e cicloesano

Data la presenza dell'enolo acido il warfarin è in grado di dare origine a sali metallici e un acetato (117-118 °C). Il chetone permette la formazione di un ossima (182-183 °C) e del 2,4-dinitrofenilidrazone (215-216 °C).[13]

L'indice Kovats è pari a 2625, 2586, 2612 e 2625.[14] Il composto non è corrosivo.[15]

Sono disponibili i seguenti spettri analitici del warfarin:[16]

- spettro 1H NMR

- spettro 2D NMR

- spettro GC-MS

- spettro MS-MS

- spettro LC-MS[17]

- spettro UV[13]

- spettro IR[18]

La carica fisiologica è pari a -1.[9]

Farmacologia e tossicologia

Riepilogo

Prospettiva

Il farmaco viene somministrato per via orale o fleboclisi.[9]

Farmacocinetica

Nell’uomo, l’enantiomero S ha un attività anticoagulante 5 volte maggiore dell’enantiomero R, ma in genere ha una clerance più rapida.[19] I due enantiomeri vengono metabolizzati da due diversi citocromi: il CYP2C9 si occupa del S-warfarin, il CYP3A4 si occupa di quello R. Tali isoenzimi determinano la produzione di metaboliti inattivi che vengono coniugati con acido glucuronico a livello epatico ed eliminati nelle feci e nelle urine.La S-warfarin è 2-5 volte più potente dell'isomero R nel produrre una risposta anticoagulante.[20]

Dopo somministrazione orale, l’assorbimento è sostanzialmente completo e si raggiungono le massime concentrazioni plasmatiche entro 1-9 ore. Approssimativamente il 97% si lega all’albumina presente nel plasma.[9] Il volume di distribuzione è pari a 0.14 L/kg.[21][22] La fase di distribuzione dura tra le 6 e le 12 ore.[21]

Di solito Coumadin induce ipoprotrombinemia entro 36 - 72 ore e la sua durata d’azione può persistere per 4 - 5 giorni, producendo in tal modo una curva di risposta regolare e di lunga durata.[19]

Il metabolismo del warfarin è sia stereo che regioselettivo.[22] La principale via metabolica prevede diverse reazioni di ossidazione che producono l'80-85% di tutti i metaboliti del warfarin. Il CYP2C9 è il principale enzima che catalizza l'idrossilazione a 6,7-idrossi warfarin (S) mentre l'idrossilazione in posizione 4 avviene mediante il CYP2C18 con un minimo contributo da parte del CYP2C19. L'R-warfarin è metabolizzato a:

- 4-idrossi warfarin dal CYP2C8 con un piccolo contributo del CYP2C19

- 6,8-idrossi warfarin da CYP1A2 e CYP2C19

- 7-idrossi warfarin da CYP1A2 e CYP2C8

- 10-idrossi warfarin dal CYP3A4

Il 10-idrossi warfarin e il metabolita con l'alcol benzilico subiscono una reazione di eliminazione che produce il deidrowarfarin. Una via metabolica meno utilizzata prevede la riduzione del chetone ad alcol e produce circa il 20% dei metaboliti. La coniugazione è limitata e occorre con i gruppi solfato e acido gluconico, ma questi metaboliti sono stati confermati solo per le R-idrossi warfarine.[9]

Fino al 92% della dose somministrata per via orale è ritrovata nelle urine (80%), principalmente sotto forma di metaboliti.[19] Solo una piccola parte viene eliminata nella forma originale. Il 20% dei metaboliti vengono eliminati con le feci.[22] L'emivita dell'R-warfarin è di 37 - 89 ore, mentre quella dell'S-warfarin è pari a 21 - 43 ore.[9]

Tuttavia l'assorbimento viene rallentato dalla contemporanea assunzione di cibo, ma non ne viene sostanzialmente compromesso.[19]

Differenza farmacocinetica warfarin ed eparina

Il warfarin agisce più lentamente dell'eparina anticoagulante comune, sebbene presenti numerosi vantaggi. L'eparina deve essere somministrata per iniezione, mentre warfarin è disponibile per via orale. Warfarin ha una lunga emivita e deve essere somministrato solo una volta al giorno. L'eparina può anche causare una condizione protrombotica, trombocitopenia indotta da eparina (una riduzione dei livelli piastrinici mediata da anticorpi), che aumenta il rischio di trombosi. Il warfarin impiega diversi giorni per raggiungere l'effetto terapeutico poiché i fattori di coagulazione circolanti non sono influenzati dal farmaco (la trombina ha un tempo di emivita di giorni). La lunga emivita di Warfarin significa che rimane efficace per diversi giorni dopo l'interruzione. Inoltre, se somministrato inizialmente senza ulteriore copertura anticoagulante, può aumentare il rischio di trombosi (vedere sotto). Per questi motivi principali, ai pazienti ricoverati il warfarin viene solitamente somministrato insieme ad anticoagulanti che abbiano un'azione più rapida come, per esempio, l'eparina, che copre il periodo di ritardo di 3-5 giorni e viene ritirata dopo alcuni giorni.

Farmacodinamica

Il warfarin altera la cascata di coagulazione per ridurre la frequenza e l'estensione della formazione di trombi.[21]

Il composto è un antagonista della vitamina K di cui inibisce la produzione agendo sulla vitamina K epossido reduttasi.[23][24] La vitamina KH2, forma ridotta della vitamina K, è un cofattore utilizzato nella γ-carbossilazione dei fattori VII, IX, X della coagulazione e della trombina. La carbossilazione induce un cambiamento conformazionale permettendo ai composti di legarsi al Ca2+ e alle superfici fosfolipidiche. I fattori non carbossilati risultano inattivi e pertanto interrompono la cascata di coagulazione.[23] L'γ-carbossilazione è necessaria anche per il funzionamento dei fattori di regolazione proteica C, proteina S e proteina Z.[25][26]

La vitamina KH2 viene convertite nell'epossido della vitamina K nella reazione del processo di γ-carbossilazione catalizzata dalla γ-glutamil carbossilasi. L'epossido della vitamna K viene quindi convertito in vitamina K1 dalla vitamina K epossi reduttasi per poi essere ritrasformata in vitamina KH2 dalla vitamina K reduttasi.

Il warfarin lega la subunità 1 del complesso vitamina K - epossido reduttasi e inibisce irreversibilmente l'enzima bloccando il riciclo della vitamina K. Il processo crea uno stato di ipercoagulazione di breve durata durante il quale le proteine C (emivita = 8 ore) e S (emivita 24 ore) si degradano prima con l'eccezione del fattore VII (emivita = 6 ore).[23]

Successivamente si degradano i fattori IX (emvita = 24 ore), fattore X (emivita = 36 ore) e la trombina (emivita = 50 ore) con un aumento dell'effetto anticoagulante.[23] Al fine di invertire questo processo deve essere somministrata la vitamina K esogena o rimosso l'inibitore al fine di dare il tempo al corpo di sintetizzare nuovi fattori.[23][24]

Ci vogliono circa 2 giorni affinché il fegato sintetizzi i nuovi fattori. La vitamina K2, dal punto di vista funzionale identica alla vitamina K1, è sintetizzata dai batteri intestinali e pertanto l'utilizzo di antibiotici possono ridurne la produzione.[24]

Farmacogenomica

L'attività di warfarin è determinata parzialmente da fattori genetici. I polimorfismi in due geni (VKORC1 e CYP2C9) svolgono un ruolo particolarmente importante in risposta al warfarin.

VKORC1

I polimorfismi VKORC1 spiegano il 30% della variazione della dose tra i pazienti:[27] Particolari mutazioni rendono VKORC1 meno suscettibile alla soppressione da warfarin.[28] Esistono due aplotipi principali che spiegano il 25% della variazione: gruppo di aplotipi a basso dosaggio (A) e un gruppo di aplotipi ad alto dosaggio (B).[29] I polimorfismi VKORC1 spiegano perché gli afroamericani sono in media relativamente resistenti al warfarin (percentuale maggiore di aplotipi del gruppo B), mentre gli americani asiatici sono generalmente più sensibili (percentuale maggiore di aplotipi del gruppo A).[29] I polimorfismi del gruppo A VKORC1 portano a un raggiungimento più rapido di un INR terapeutico, ma anche a un tempo più breve per raggiungere un INR oltre 4, associato a complicanze emorragiche.[30]

CYP2C9

I polimorfismi del CYP2C9 spiegano il 10% della variazione della dose tra i pazienti,[27] principalmente tra i pazienti caucasici in quanto queste varianti sono rare nelle popolazioni afroamericane e nella maggior parte degli asiatici.[31] Questi polimorfismi del CYP2C9 non influenzano il tempo di INR efficace rispetto a VKORC1, ma riducono il tempo per cui INR è oltre i 4.[30]

Test farmacogenomici

L'uso di test farmacogenomici nel dosaggio di warfarin nella pratica clinica è controverso. Nell'agosto 2009 i Centers for Medicare and Medicaid Services hanno affermato che "le prove disponibili non dimostrano che i test farmacogenomici di alleli CYP2C9 o VKORC1 per predire la reattività di warfarin migliorano gli esiti sanitari".[32]

Una meta-analisi del 2014 ha dimostrato, seppur con forti limitazioni per esplicita ammissione degli autori dello studio, che l'uso del dosaggio basato sul genotipo non ha conferito benefici in termini di tempo all'interno dell'intervallo terapeutico, riduzione del tempo in eccessiva anticoagulazione (INR > 4) o una riduzione di eventi emorragici o degli eventi tromboembolici.[33]

Effetti del composto e usi clinici

Indicazioni terapeutiche

Il farmaco viene utilizzato nella:[19]

- profilassi e terapia dell’embolia polmonare

- profilassi e terapia della trombosi venosa profonda

- profilassi e terapia della tromboembolia arteriosa associata a fibrillazione atriale cronica, a protesi valvolari cardiache meccaniche o biologiche, a trombosi murale intracardiaca, a infarto miocardico acuto

- attacchi ischemici transitori

- profilassi del reinfarto

Posologia

In un adulto sano, il quantitativo iniziale di warfarin da somministrare si aggira sui 10 mg/die per 2 giorni. In caso di aumento del tempo di protrombina, di scompenso cardiaco, di alterazioni delle transaminasi, sottoposto a nutrizione parenterale o di peso inferiore al normale, la dose di induzione dovrebbe essere inferiore ai 10 mg/die. La successiva dose di mantenimento viene scelta in base all'INR (International Normalized Ratio) della persona e si aggira sui 3 – 9 mg/die.[34]

In corso di trattamento con il warfarin è essenziale controllare periodicamente l'INR, per poter eventualmente modificare il dosaggio somministrato e mantenere i valori di INR nel range terapeutico. La British Society for Haematology consiglia dei valori ottimali di INR da raggiungere nelle diverse situazioni:[34]

- per la profilassi della trombosi venosa l'INR dovrebbe essere di 2-2,5;

- per il trattamento della trombosi venosa, dell'embolia polmonare, della fibrillazione atriale, in caso di cardioversione, malattia reumatica, infarto miocardico l'INR dovrebbe essere di 2,5;

- per la profilassi di trombosi venose o embolie polmonari ricorrenti e in caso di presenza di valvole cardiache meccaniche l'INR dovrebbe essere di 3,5.

Sono disponibili nuovi test point-of-care che hanno aumentato la facilità dei test INR in ambito ambulatoriale. Invece di un prelievo di sangue, il test point of care prevede una semplice puntura del dito.[34]

Tossicologia

Il composto è classificato dall'ONU in classe di rischio 6.1.[10] La permeabilità CaCO2 del composto è pari a -4.68.[9]

I cumarinici (come il warfarin) sono anche teratogeni. L'incidenza dei difetti alla nascita nei neonati esposti al warfarin in utero sembra essere del 5% circa, sebbene in alcuni studi siano stati riportati valori più alti (fino al 30%).[2]

Vie di esposizione

La sostanza può essere assorbita dall'organismo per inalazione dei suoi aerosol, attraverso la cute e per ingestione.[10]

Rischi per inalazione

Può essere raggiunta molto rapidamente una concentrazione dannosa di particelle aerodisperse a spruzzo o quando disperso, specialmente se in polvere.[10]

Effetti di esposizione

A breve e lungo termine la sostanza può provocare effetti sul sangue con conseguente sanguinamento. Gli effetti possono essere ritardati. È indicata l'osservazione medica. L'esposizione potrebbe provocare morte. A lungo termine provoca tossicità per la riproduzione o lo sviluppo umano [10] L'esposizione al composto è associata a severi casi di dermatite.[35]

Limiti di esposizione occupazionale

- TLV: (frazione inalata): 0.01 mg/m3, come TWA; (pelle)

- MAK: 0.02 mg/m3, 0.0016 ppm

- peak limitation category: II(8)

- assorbimento cutaneo(H)

- pregnancy risk group: B

LD50[2]

Trattamento in caso di esposizione

In caso la polvere di warfarin entri in contatto con gli occhi bisogna immediatamente lavarli con grandi quantità d'acqua, alzando occasionalmente le palpebre. Se l'irritazione persiste dopo il lavaggio, richiedere immediata assistenza medica.[36]

Controindicazioni ed effetti collaterali

Controindicazioni

Il warfarin è controdindicato in caso di:[19]

- ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti

- gravidanza

- nelle donne in età fertile che non adottano misure contraccettive

- tendenze emorragiche e discrasie ematiche

- intervento chirurgico recente o previsto associato ad elevato rischio di sanguinamento

- tendenze emorragiche associate ad ulcerazioni attive o sanguinamento in atto del: tratto gastrointestinale, genito-urinario e respiratorio; emorragia del sistema nervoso centrale; aneurisma cerebrale, aneurisma dissecante dell’aorta; pericardite, effusione pericardica; endocarditi batteriche

- minaccia d’aborto, eclampsia e preeclampsia

- pazienti non supervisionati con associato un elevato rischio di non aderenza al trattamento

- puntura spinale ed altre procedure diagnostiche o terapeutiche con rischio di sanguinamento incontrollabile

- anestesia lombare o regionale maggiore

- ipertensione maligna

- preparazioni a base di Hypericum perforatum non devono essere assunte in contemporanea con warfarin a causa del rischio di decremento dei livelli plasmatici e di diminuzione dell’efficacia terapeutica di warfarin

Gravidanza e allattamento

Il warfarin è controindicato in gravidanza, poiché attraversa la barriera placentare e può causare sanguinamento nel feto. L'uso di warfarin durante la gravidanza è comunemente associato ad aborto spontaneo, morte neonatale e parto pretermine.[37]

Primo Trimestre

Di solito, il warfarin viene evitato nel primo trimestre e viene sostituita un'eparina a basso peso molecolare come l'enoxaparina. Con l'eparina, il rischio di emorragia materna e altre complicanze è ancora aumentato, ma le eparine non attraversano la barriera placentare, quindi non causano difetti alla nascita.[38]

Quando viene somministrato il warfarin, o un altro derivato della 4-idrossicumarina, durante il primo trimestre - in particolare tra la sesta e la nona settimana di gravidanza - si può verificare una varietà di difetti noti come sindrome fetale da warfarin (FWS). La FWS è caratterizzata principalmente da anomalie scheletriche, tra cui ipoplasia nasale, ponte nasale depresso o ristretto, scoliosi e calcificazioni nella colonna vertebrale, nel femore e nell'osso del tallone, che mostrano un peculiare aspetto punteggiato sui raggi X. Possono verificarsi anche anomalie degli arti, come brachidattilia o estremità sottosviluppate. Le caratteristiche non scheletriche comuni di FWS includono basso peso alla nascita e disabilità dello sviluppo.[39]

Secondo, terzo trimestre e allattamento

La somministrazione di warfarin nel secondo e terzo trimestre è molto meno comunemente associata a difetti alla nascita e, quando si verificano, sono notevolmente diversi dalla sindrome del warfarin fetale. Le anomalie congenite più comuni associate all'uso di warfarin nella tarda gravidanza sono disturbi del sistema nervoso centrale, tra cui spasticità, convulsioni e difetti oculari. A causa di tali difetti alla nascita in gravidanza, l'anticoagulazione con warfarin rappresenta un problema nelle donne in gravidanza che richiedono warfarin per indicazioni vitali, come la prevenzione dell'ictus in quelli con valvole cardiache artificiali.

Secondo l'American College of Chest Physicians (ACCP), il warfarin può essere usato nelle donne che desiderano allattare al seno I dati disponibili non suggeriscono che il warfarin penetri nel latte materno. Allo stesso modo, i livelli di INR devono essere controllati per evitare effetti negativi.[39]

Effetti collaterali

Sanguinamenti

Il più importante effetto avverso del warfarin è la comparsa di emorragie, dalle più piccole alle più grandi. In caso di piccole emorragie si deve sospendere il farmaco e far assumere vitamina K per somministrazione orale. Qualora l'emorragia sia importante si deve sospendere l'uso del warfarin e somministrare vitamina K per via endovenosa. Nel caso in cui l'emorragia non venga ben controllata si può anche far ricorso a fattori della coagulazione concentrati, sangue o plasma congelato.

Il rischio di sanguinamento grave è scarso (è stato riportato un tasso generalmente dell'1–3% annuo)[40] e qualsiasi beneficio deve superare questo rischio quando si considera il warfarin. Tutti i tipi di sanguinamento si verificano più comunemente, ma i più gravi sono quelli che coinvolgono il cervello (emorragia intracerebrale/ictus emorragico) e il midollo spinale.[40] Il rischio di sanguinamento aumenta se l'INR è fuori range (a causa di sovradosaggio accidentale o intenzionale o a causa di interazioni).[41] Questo rischio aumenta notevolmente quando l'INR supera 4,5.[42] Tuttavia, circa la metà degli eventi emorragici si verificano quando l'INR è all'interno del range terapeutico[43].

Esistono numerosi punteggi di rischio per prevedere l'emorragia nelle persone che usano warfarin e anticoagulanti simili. Un punteggio comunemente usato (HAS-BLED) include predittori noti di sanguinamento correlato al warfarin:

- ipertensione non controllata (H)

- funzione renale anormale (A)

- precedente ictus (S)

- nota precedente condizione di sanguinamento (B)

- precedente INR labile quando in terapia anticoagulante (L)

- anziani come definito dall'età superiore ai 65 anni (E)

- farmaci associati a sanguinamento (ad es. aspirina) o uso improprio di alcol (D).

Sebbene il loro uso sia raccomandato nelle linee guida della pratica clinica,[44] sono solo moderatamente efficaci nel prevedere il rischio di sanguinamento e non si comportano bene nella previsione dell'ictus emorragico.[45] Il rischio di sanguinamento può essere aumentato nelle persone in emodialisi.[46]

Un altro score utilizzato per valutare il rischio di sanguinamento nell'anticoagulazione, in particolare Warfarin o Coumadin, è il punteggio ATRIA, che utilizza una scala additiva ponderata dei risultati clinici per determinare la stratificazione del rischio di sanguinamento.[47] I rischi di sanguinamento aumentano ulteriormente quando warfarin è combinato con farmaci antipiastrinici come clopidogrel, aspirina o farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS).[48]

Osteoporosi

Dopo i primi rapporti secondo cui il warfarin potrebbe ridurre la densità minerale ossea, diversi studi hanno dimostrato un legame tra l'uso di warfarin e la frattura correlata all'osteoporosi. Uno studio del 1999 su 572 donne che assumevano warfarin per trombosi venosa profonda, è stato rilevato un rischio di frattura vertebrale e frattura costale aumentato; altri tipi di fratture non si sono verificati più comunemente.[49] Uno studio del 2002 che ha esaminato una selezione selezionata casualmente di 1523 pazienti con frattura osteoporotica non ha riscontrato una maggiore esposizione agli anticoagulanti rispetto ai controlli, né la stratificazione della durata dell'anticoagulazione ha rivelato una tendenza alla frattura.[50]

Necrosi da Warfarin

Una complicazione rara derivante dal trattamento con warfarin è la necrosi da warfarin, che si verifica più frequentemente poco dopo l'inizio del trattamento in pazienti con carenza di proteina C. La proteina C è un anticoagulante innato che, come i fattori procoagulanti che il warfarin inibisce, richiede la vitamina K per la sua attività. Poiché il warfarin inizialmente riduce i livelli di proteina C più velocemente rispetto ai fattori di coagulazione, può paradossalmente aumentare la tendenza del sangue a coagulare quando il trattamento è iniziato (molti pazienti all'inizio del warfarin ricevono, infatti, eparina in parallelo per scongiurare questo effetto), portando a una massiccia trombosi con necrosi della pelle e gangrena degli arti. La sua controparte naturale, la porpora fulminante, si verifica nei bambini omozigoti per alcune mutazioni della proteina C.[51]

La necrosi cutanea indotta da Warfarin è una condizione in cui si verifica la necrosi cutanea della cute e del tessuto sottocutaneo a causa della carenza di proteina C, acquisita dopo il trattamento con anticoagulanti anti-vitamina K come il Warfarin.[52]

Sindrome delle dita blu

Un'altra rara complicanza che può verificarsi presto durante il trattamento con warfarin (di solito entro 3-8 settimane dall'inizio) è la sindrome delle dita blu. Si ritiene che questa condizione derivi da piccoli depositi di colesterolo che si staccano e causano embolie nei vasi sanguigni nella pelle dei piedi, che provoca un colore viola bluastro e può essere doloroso.[53]

Si pensa che colpisca l'alluce, ma colpisce anche altre parti dei piedi, incluso la superficie plantare. Il verificarsi della sindrome della punta blu può richiedere l'interruzione del warfarin.[54]

Calcificazioni

Diversi studi hanno anche implicato l'uso del warfarin nella calcificazione valvolare e vascolare. Non è disponibile alcun trattamento specifico, ma alcune modalità sono in studio.[55]

Ulteriori effetti

Ulteriori effetti riportati al di fuori degli studi clinici includono:[56]

- disrodini cardiaci: anemia, angina, dolori al petto

- disordini vascolari: ipotensione, sincope, vasculite, shock, embolismo arteriale, embolia lipidica, microembolizzazione sistemica del colesterolo

- disordini gastrointestinali: dolori addominali, inclusi i crampi, distensione addominale, diarrea, disgeusia, disfagia, flatulenza, gonfiore addominale, ematemesi, ematochezia, melena, nausea, vomito

- disordini generici: astenia, fatica, edema, gonfiore, brividi, pallore, febbre

- disordini epatobiliari: epatite, epatite emorragica, itterizia

- disordini muscolo scheletrici: artralgia, enartrosi, mialgia

- disordini del sistema nervoso: vertigini, mal di testa, parestesia, paralisi, coma, perdita di conoscenza

- disordini psichiatrici: letargia

- disordini renali: ematuria

- disordini respiratori: epistassi, dispnea, emottisi, emotorace

- disordini cutanei: ecchimosi, prurito, rash, alopecia, dermatite, petecchia, orticaria

Interazioni

Numerosi fattori, da soli o in combinazione, incluse variazioni dei farmaci, delle preparazioni a base di erbe e della dieta, possono influenzare la risposta del paziente agli anticoagulanti, compreso il warfarin. I medicinali possono interagire con il Coumadin attraverso meccanismi farmacodinamici o farmacocinetici.

I meccanismi farmacodinamici sono sinergismo (ridotta emostasi, sintesi ridotta dei fattori della coagulazione), antagonismo competitivo (vitamina K), alterazioni del controllo fisiologico del metabolismo della vitamina K (resistenza ereditaria).

I meccanismi farmacocinetici sono prevalentemente dovuti a induzione enzimatica, inibizione enzimatica e legame ridotto alle proteine plasmatiche. È importante notare che alcuni farmaci possono interagire con più di un meccanismo.

Le determinazioni del PT/INR dovrebbero essere effettuate con maggiore frequenza nel caso di inizio o di sospensione di terapia con altri farmaci, comprese le preparazioni a base di erbe, o in caso di modifiche del dosaggio di altri farmaci, inclusi i farmaci utilizzati per un breve periodo, come ad esempio, antibiotici, antifungini, corticosteroidi.[19]

Applicazioni

Oltre che in campo medico e veterinario, il warfarin è anche utilizzato come pesticida.[57]

Impatto ambientale

Note

Bibliografia

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

![{\displaystyle {\ce {C9H6O3 ->[{C10H11O2}] C19H16O4}}}](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/d48437f07ce8356b2d7b285429d9a322eb96d553)