Analisi delle Operette morali

analisi letteraria Da Wikipedia, l'enciclopedia libera

Si espone di seguito un'analisi delle Operette morali di Giacomo Leopardi.

Storia del genere umano

Riepilogo

Prospettiva

| Per approfondire, leggi il testo Storia del genere umano. |

«[...] s'ingannano a ogni modo coloro i quali stimano essere nata primieramente l'infelicità umana dall'iniquità e dalle cose commesse contro agli Dei; ma per lo contrario non d'altronde ebbe principio la malvagità degli uomini che dalle loro calamità.[1]»

Composta a Recanati, tra il 19 gennaio e il 7 febbraio 1824.[2]

Leopardi apre le sue Operette con una favola sulla storia dell'umanità e racconta come tutti gli uomini in origine «fossero creati per ogni dove e a un medesimo tempo e tutti bambini» e «nutricati da api, capre e colombe».

La Terra è più piccola, il cielo è senza stelle e ci sono meno meraviglie di oggi, ma nonostante tutto cresce negli uomini un'idea d'infinità e di bellezza, che li riempie di numerose aspettative e speranze, giudicando quel posto "il migliore dei mondi possibili" (come nel pensiero di Leibniz).

Quando però dalla fanciullezza gli uomini passano alla prima adolescenza hanno origine i primi dissapori. Le illusioni tardano ad avverarsi, l'abitudine alla vita quotidiana spinge alcuni a conoscere meglio il mondo, esplorandolo in lungo e in largo. Con sorpresa, i confini non appaiono più così vasti, il mondo è privo di varietà salvo poche differenze, tutti gli esseri umani sono simili d'aspetto e di età. Così «sul declinare degli anni, convertita la sazietà in odio» cominciano a privarsi della vita.

Gli dèi si dolgono di questo fatto; credono che l'infelicità umana sia il segno della loro imperfezione. Il rifiuto della vita distingue gli esseri umani dagli altri esseri viventi, contravvenendo alle leggi naturali. Per migliorare le condizioni del mondo, i celesti allargano i confini, riempiono il cielo di stelle, creano più varietà di forme; diversificano le età e rendono più difficili i contatti con altri esseri umani: montagne, colline, fiumi e laghi divideranno le popolazioni. Per aumentare l'idea d'infinito che tanto piace agli uomini, favoriscono l'immaginazione, creando il popolo dei sogni, fabbricatori di quelle immagini perplesse, impossibili da realizzare nel mondo reale.

Questa seconda era dura di più della prima. La tristezza della vecchiaia è consolata dalle speranze della gioventù, ma quando sopraggiunge di nuovo la stanchezza e il tedio della vita, tornano anche le vecchie situazioni. Nasce in questa era il culto dei morti, con feste che celebrano e ricordano l'estinto.

Quando gli uomini si abbandonano a ogni sorta di crimine, Giove decide di annegarli tutti, salvando solo i due più meritevoli, Deucalione e Pirra, col compito di ripopolare la Terra.

La terza epoca è segnata dalla lotta alla passata oziosità. Giove crea nuovi desideri negli uomini e li mette nelle condizioni di lavorare per ottenerli. In ogni luogo stabilisce delle particolarità, comanda a Mercurio di creare le città e li distingue in popoli e nazioni. Fatto questo, dà all'esistenza degli uomini dei problemi e dei mali veri. Chi prima non aveva patito alcuna malattia ora è tormentato da ogni sorta di morbo, dal clima avverso, dalle tempeste e dai terremoti, sapendo che i timori e i presenti pericoli riconcilierebbero con la vita.

Per contro diffonde le arti e dei fantasmi (Gloria, Virtù, Amore, Coraggio…) col compito di tirar fuori il meglio dall'uomo nelle situazioni difficili. I poeti cominceranno a narrare di vite sacrificate in nome di imprese belle e gloriose. L'umanità è portata a credere che l'esistenza, sebbene mediocre, sia almeno tollerabile.

Il mondo così concepito dura più lungo di tutti gli altri, ma l'eterna abitudine alla vita riporta anche l'abbandono e la noia. Per la prima volta fa la sua comparsa un fantasma chiamato Sapienza, dalle qualità neutre. Ha facoltà di creare una certa aspettativa negli uomini e cioè il conseguimento della verità, condizione che li avrebbe resi simili agli dèi.

Tuttavia, mentre nei signori dell'Olimpo la sapienza celebra e sancisce la loro grandezza, negli uomini realizza la consapevolezza della loro miseria. È l'inizio della quarta era: gli uomini arrivano a bestemmiare gli dèi, custodi gelosi di un sommo bene e rei di considerare l'umanità non degna di tale dono. Pressato dalle insistenze del genere umano, Giove delibera di far scendere, non occasionalmente, la verità nel mondo, dandole perpetua dimora tra gli uomini, contro la preoccupazione manifesta della altre divinità. Sarà lo stesso Giove a tranquillizzare i fratelli, anticipando quali saranno le conseguenze.

La verità renderà ancora più amara la vita degli uomini, che vedranno vana qualsiasi speranza consolatoria. L'arido vero non risparmierà nulla, neanche quei positivi fantasmi, da alcuni tenuti in gran rispetto e considerazione. Venendo meno tutti i valori, l'uomo avrà rispetto solo per sé stesso, rinunciando in modo vile a privarsi della vita.

Verificata questa terribile condizione, Giove, mosso da pietà e in accordo con gli altri dèi, invia sulla Terra Cupido, un Amore diverso per natura e opere dal precedente, in grado di accendere la passione tra due individui, unico rimedio passeggero all'infelicità, capace di far tornare l'uomo al tempo della fanciullezza: rinverdisce l'infinita speranza, le belle e care immagini degli anni teneri.

Nell'edizione fiorentina Piatti del 1834 comparve la seguente nota, per esigenze di censura:

«Protesta l'autore che in questa favola, e nelle altre che seguono, non ha fatto alcuna allusione alla storia mosaica, né alla storia evangelica, né a veruna delle tradizioni e dottrine del Cristianesimo.»

Tra le citazioni classiche di rilievo troviamo la città di Atlantide[3] e la dottrina dell'amore sviluppata da Platone nel Convito.[4]

Dialogo d'Ercole e di Atlante

Riepilogo

Prospettiva

| Per approfondire, leggi il testo Dialogo d'Ercole e di Atlante. |

Composto a Recanati, tra il 10 e il 13 febbraio 1824,[2] subì dei cambiamenti nelle varie edizioni.[5]

Con sequenze di parlato di stampo toscano, l'operetta riporta un dialogo tra Atlante, che sorregge l'asse del mondo, ed Ercole, che è venuto a sostituirlo. Dopo aver ricordato il precedente incontro,[6] Ercole scopre che, a differenza dell'altra volta, la Terra si è fatta così leggera e silenziosa, di un sonno simile alla morte, che il Titano se la potrebbe attaccare come ciondolo e andare per le sue faccende, se Giove non l'obbligasse a rispettare i suoi voleri.

Ercole non sente più alcun rumore o movimento tanto che dubita sia ancora viva. Propone ad Atlante di colpirla con la sua clava per vedere cosa succede, ma temono che la crosta terrestre possa rompersi come un uovo o che il colpo possa schiacciare e uccidere tutti gli uomini all'istante. Per svegliarla, si decide di giocare a palla e tra una battuta e l'altra i contendenti confrontano le rispettive abilità. La caduta della sfera pone termine al gioco e al dialogo con Atlante, il quale invita Ercole a scusarsi con Giove per il breve momento ludico a cui si sono abbandonati, trascurando le proprie responsabilità.[7]

Primo esempio di dialogo dallo stile medio, ricco di espressioni vernacolari, rapido e tagliente come le opere di Luciano di Samosata. Molto curate le citazioni classiche[8] che alludono a miti strettamente connessi con la salute della Terra: dal mito di Fetonte (cielo e terra in fiamme) a quello di Apollo e Dafne (con la Terra trasformata in essere esclusivamente vegetale), mentre si muovono, tra favola e storia, i riferimenti antropomorfi alla calma mortale che la segna: il lunghissimo sonno di Epimenide di Creta[9] e la trasmigrazione dell'anima di Ermotimo di Clazomene.[10]

Il dialogo è anche la prima operetta in cui Leopardi usa una terminologia volutamente caricaturale per descrivere la Terra nel tentativo di spostarla dal centro dell'universo non solo in senso fisico ma anche culturale. Questo proposito corre parallelo alla visione scientifica della natura e del mondo, come emerge da altre operette. Le immagini riferite alla Terra sono tutte dissacranti: ciondolo attaccato a un pelo della barba; forma di pagnotta; orologio dalle molle rotte; sferuzza; fragile uovo; palla sgonfia, buona neanche per giocarci. Emblematica la battuta finale di Ercole quando la "palla" cade:

«Crederò che oggi tutti gli uomini sieno giusti perché il mondo è caduto e niuno s'è mosso»

Dialogo della Moda e della Morte

Riepilogo

Prospettiva

| Per approfondire, leggi il testo Dialogo della Moda e della Morte. |

Composto a Recanati tra il 15 e il 18 febbraio 1824.[2]

Dialogo che cita e celebra Francesco Petrarca.[11]

La Moda, dopo essersi presentata come sua sorella, in quanto figlie della Caducità, spiega a una frettolosa e impegnatissima Morte in cosa è del tutto simile a lei.

La Moda fornisce un elenco di usanze che in suo nome gli esseri umani di ogni epoca compiono, realizzando nello stesso tempo le aspettative della Morte. Si parte dalle indicibili sofferenze per rispettare consuetudini sociali, fino agli esercizi per mantenere in salute il corpo e l'anima, essendo ormai decaduti quei valori antichi di sobrietà ed equilibrio (tutte cose che in definitiva accorciano la vita): tanto che ormai l'immortalità cercata dagli uomini, in memoria dell'eroe defunto, è tenuta in bassissima considerazione e per amor suo è spento ogni desiderio di gloria. A trionfare quindi, poiché tutto è passeggero e incostante sulla terra, sarà sempre lei, sua sorella maggiore, la triste Mietitrice.

Riconosciuta la parentela, grazie a queste credenziali, Moda e Morte s'accordano per meglio operare e consultarsi sulle migliori soluzioni da adottare per trarre entrambe miglior partito da ogni situazione.

Dialogo cinico come il Dialogo della Natura e di un'Anima e il Dialogo della Natura e di un Islandese. Oltre a Petrarca si cita Ippocrate in un passo che parla delle usanze dei popoli barbari nel trasfigurare le teste dei neonati.

Mentre la Morte è rappresentata secondo l'iconografia tradizionale del teschio, come si evince dalla sua battuta sull'impossibilità di portare gli occhiali, molto originale è il personaggio della Moda, figura non molto diversa nell'agire dalla sorella, ma sicuramente più elegante nel sostenere l'ipocrisia umana.

Proposta di premi fatta dall'Accademia dei Sillografi

Riepilogo

Prospettiva

| Per approfondire, leggi il testo Proposta di premi fatta dall'Accademia dei Sillografi. |

Composto a Recanati, tra il 22 e il 25 febbraio 1824,[2] subì qualche modifica tra le varie edizioni.[12]

Satira pungente contro il progresso della civiltà meccanica[13] a danno del progresso spirituale e morale. L'operetta gioca molto sui fitti collegamenti intertestuali.[14]

"Sillografi" erano detti dai Greci gli autori di silloi, composizioni poetiche burlesche e satiriche. Tutto il testo è pregno di questi toni.[15]

Una fantomatica Accademia propone che, in questa era delle macchine, siano proprio gli automi ad accollarsi le miserie e le fatiche degli uomini: magra consolazione, vista l'impossibilità di porvi altro rimedio. Propone pertanto tre premi per chi saprà costruire altrettante macchine automatiche utili all'umanità.

La prima deve essere un robot che rappresenti l'amico perfetto: seguono delle avvertenze circa il comportamento esemplare da tenere nei confronti dell'amico - domina su tutto il non infastidire la persona - e una serie di citazioni classiche a rafforzamento del progetto; la seconda è un uomo a vapore atto a fare cose grandiose e magnanime; la terza è la donna ideale, conosciuta da Baldassarre Castiglione ne Il libro del cortegiano.

Dissacrante la postilla finale sui contributi dell'Accademia per concorrere alle spese, derivanti da opere e personaggi di fantasia.[16]

Notevole il numero di citazioni, classiche e moderne,[14] e l'intento satirico sopra ogni riga, quasi a voler muovere forzatamente il riso.

Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo

Riepilogo

Prospettiva

| Per approfondire, leggi il testo Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo. |

Composto a Recanati, tra il 2 e il 6 marzo 1824.[2] Subì dei cambiamenti dopo la prima edizione.[17]

In un mondo ormai deserto, uno Gnomo, abitante nelle profondità della Terra, è inviato alla ricerca di indizi sulle cause della scomparsa del genere umano. Arrivato in superficie incontra un Folletto, spirito dell'aria, col quale intrattiene un breve discorso su cosa è accaduto e come continuerà l'esistenza.

Lo Gnomo è preoccupato per la sorte degli uomini che da molto tempo non scavano più per cercare tesori nascosti nelle profondità della terra: la loro scomparsa fa temere radicali cambiamenti di vita, come per esempio l'impossibilità di misurare il tempo. Il Folletto, dopo aver ricordato che la vita segue dei ritmi indipendenti da ogni misurazione, racconta come si sono estinti:

«Parte guerreggiando tra loro, parte navigando, parte mangiandosi l'un l'altro, parte ammazzandosi non pochi di propria mano, parte infracidando nell'ozio, parte stillandosi il cervello sui libri, parte gozzovigliando, e disordinando in mille cose; in fine studiando tutte le vie di far contro la propria natura e di capitar male.»

Entrambi concordano sul fatto che l'uomo non sia il centro dell'universo e che «la terra non sente che le manchi nulla», così la natura perpetua il suo ciclo inesorabilmente: «i fiumi non sono stanchi di correre», dice il Folletto e «i pianeti non mancano di nascere e di tramontare», prosegue lo Gnomo.

L'operetta sembra riprendere dove si era interrotto il Dialogo d'Ercole e di Atlante, fornendo una spiegazione razionale all'immagine di una terra tristemente silenziosa.

Il favoloso dialogo, che nel finale vedrà le posizioni dei due interlocutori sullo stesso piano, tanto da potersi leggere come un unico discorso, è condito da riferimenti classici più o meno espliciti: si va dalle leggi di Licurgo,[18] alla tragedia burlesca di Zaccaria Valaresso,[19] alla morte di Cesare.[20]

Dialogo di Malambruno e di Farfarello

Riepilogo

Prospettiva

| Per approfondire, leggi il testo Dialogo di Malambruno e di Farfarello. |

Composto a Recanati, tra il 1º e il 3 aprile 1824.[2]

Il mago Malambruno,[21] per esaudire un suo desiderio, invoca alcuni demoni[22] dell'Inferno. Al suo servizio si presenta Farfarello, pronto a manifestare tutta la forza del suo padrone Beelzebub.

Ponendosi al servizio del mago, il diavolo può farlo ricco, potente e pieno di donne[23] se solo lo desidera, ma l'uomo chiede di poter essere felice per un momento. La risposta del servitore è categorica: non si può fare! Ma il mago insiste e pretende di essere almeno liberato dall'infelicità. Anche in questo caso la risposta del diavolo è negativa: i due desideri sono impossibili da realizzare perché strettamente connessi con la realtà della natura umana.

Il concetto svolto nel testo è racchiuso in quest'affermazione di Farfarello:

«Dunque, amandoti necessariamente del maggiore amore che tu sei capace, necessariamente desideri il più che puoi la felicità propria; e non potendo mai di gran lunga essere soddisfatto di questo tuo desiderio, che è sommo, resta che tu non possi fuggire per nessun verso di non essere infelice.»

La natura stessa dell'esistenza nega all'uomo la felicità. Il suo conseguimento resterà sempre frustrato, nessun diletto lo appagherà perché non potrà mai colmare il suo infinito desiderio. Il sentire è soprattutto patire perché l'essere umano, attraverso i propri sentimenti, sperimenta il divario esistente tra ciò che si desidera e ciò che la realtà concede.

L'unico rimedio, oltre al sonno senza sogni - perché anche sognare è comunque un minimo sentire e quindi patire - è la morte: «Il non vivere è sempre meglio del vivere», afferma Malambruno, dal momento che, continua Farfarello, «la privazione dell'infelicità è sempre meglio dell'infelicità.»

Il dialogo appartiene alla schiera dei brevi ed è fortemente legato col successivo, che approfondirà questioni inerenti proprio i magnanimi, coloro in grado di sentire fortemente la vita. Come già accaduto in precedenza, nella sua parte conclusiva, il dialogo si configura come un monologo che svolge un concetto caro all'autore.

Nelle battute finali compare il primo accenno di giustificazione del suicidio secondo ragione.

Dialogo della Natura e di un'Anima

Riepilogo

Prospettiva

| Per approfondire, leggi il testo Dialogo della Natura e di un'Anima. |

«Va, figliuola mia prediletta, [...] Vivi, e sii grande e infelice»

Composto a Recanati, tra il 9 e il 14 aprile 1824.[2]

In un luogo impossibile da definire si assiste all'incontro tra un'anima, destinata a grandi cose, e Madre Natura, orgogliosa di dare i natali a una figliuola tanto illustre.[25]

Prima della nascita la Natura predice all'anima l'infelicità, che sarà direttamente proporzionale alla sua grandezza: oggetto di lodi e di invidia presso gli uomini, vivrà una memoria imperitura.

Dopo una serie di esempi storici e considerazioni sulla vita degli uomini, l'Anima rinuncia alle sue qualità rare e chiede, in cambio dell'immortalità, di essere alluogata nell'essere più umile e semplice e di essere, quanto prima, raggiunta dalla morte.

Lo scopo di ogni anima è la felicità, la beatitudine.

«Madre mia, non ostante l'essere ancora priva delle altre cognizioni, io sento tuttavia che il maggiore, anzi il solo desiderio che tu mi hai dato, è quello della felicità.»

L'essere umano eccellente più cerca questa condizione più s'accorge di quanto sia impossibile raggiungerla e le avversità che costellano il suo cammino portano ineluttabilmente al dolore e alla sofferenza. L'infelicità quindi è propria di tutti gli uomini, ma è maggiore in quelli grandi, nei magnanimi, coloro che sentono fortemente la vita in ogni sua manifestazione, nelle anime più sensibili.

«Figliuola mia; tutte le anime degli uomini, come io ti diceva, sono assegnate in preda all'infelicità, senza mia colpa. Ma nell'universale miseria della condizione umana, e nell'infinita vanità di ogni suo diletto e vantaggio, la gloria è giudicata dalla miglior parte degli uomini il maggior bene che sia concesso ai mortali, e il più degno oggetto che questi possano proporre alle cure e alle azioni loro. Onde, non per odio, ma per vera e speciale benevolenza che ti avea posta, io deliberai di prestarti al conseguimento di questo fine tutti i sussidi che erano in mio potere.»

Altro dialogo cardine del pensiero Leopardiano, che tornerà prepotentemente nei dialoghi e novelle sulla vanità della gloria e sul meccanicismo naturale. Due i poeti illustri citati (Camões e Milton), presi ad esempio di gloria postuma e sofferenza in vita. Torna il taglio ironico, mentre il riferimento al suicidio si fa più esplicito.

Dialogo della Terra e della Luna

Riepilogo

Prospettiva

| Per approfondire, leggi il testo Dialogo della Terra e della Luna. |

Composto a Recanati, tra il 24 e il 28 aprile, 1824.[2] Nello spazio silenzioso una Terra «che scoppia di noia» perché i suoi «negozi sono ridotti a poca cosa» comincia un dialogo con la Luna, da sempre «sua compagna di viaggio» e «amica del silenzio».[26] L'inizio del dialogo, che rimanda al commovente e ininterrotto colloquio del poeta col satellite, ricorda la felice apertura dell'idillio Alla luna del 1819.

La Terra, dopo aver ricordato la sua natura armonica, divina e genitrice, in ossequio alla tradizione classica dei più antichi poeti greci, domanda alla Luna che tipo di abitanti la popolano, e di che natura è la società radicatasi sulle sue lande. La sua umile «suddita» risponde di non essere in nulla conforme alla sua «Signora», e che è in errore se crede che nell'universo Madre Natura abbia creato ogni cosa simile alla Terra e all'umanità.[27]

«Perdona, monna Terra, [...]. Ma in vero che tu mi riesci peggio che vanerella a pensare che tutte le cose di qualunque parte del mondo sieno conformi alle tue; come se la natura non avesse avuto altra intenzione che di copiarti puntualmente da per tutto.»

La Terra, di «pasta grossa e cervello tondo», da sempre impegnata ad «allungare le sue corna che gli uomini chiamano monti e picchi» per vedere cosa accade su quelle terre vicine, non si capacita di quello che si sente rispondere, non comprendendo una «verità naturale».

Nessuna delle cose perdute dagli uomini si trova nascosta sui suoi lidi, come l'amor patrio, la virtù, la gloria o la rettitudine. Altre cose, invece, sono presenti come sulla Terra, sono i mali: vizi, misfatti, infortuni, dolori, vecchiezza.

«Oh cotesti sì che gl'intendo; e non solo i nomi, ma le cose significate, le conosco a maraviglia: perché ne sono tutta piena, [...]»

« [...] il male è cosa comune a tutti i pianeti dell'universo», nessuna eccezione. La radicalità della tesi assunta è il primo segnale di quel dolore cosmico che sarà enucleato nei dialoghi successivi riguardanti la Natura. La Luna non cambierebbe il suo stato con l'abitante più fortunato delle sue lande e dubita che ci sia speranza per loro. Anche la Terra riconosce che l'unico conforto che sembrano avere gli uomini sia il sonno che ora avvolge una parte di essi, l'emisfero non illuminato. I due astri si salutano con una battuta ironica, a suggellare l'amarezza del tono complessivo del dialogo.

Curatissimo il lavoro di citazione, che va da illustri fisici e astronomi,[28] alle battute sulla mitologia classica[29] fino a un accenno alla tradizione religiosa islamica.[30] Immancabile la fonte letteraria che celebra Ludovico Ariosto, il poeta italiano autore dei passi più fantasiosi legati alla parte nascosta del nostro satellite.[31]

La scommessa di Prometeo

Riepilogo

Prospettiva

| Per approfondire, leggi il testo La scommessa di Prometeo. |

Composta a Recanati, tra il 30 aprile e l'8 maggio 1824.[2][32]

Secondo dialogo in cui si finge un improbabile concorso bandito allo scopo di premiare, con un rametto di alloro in questo caso, la più utile invenzione del mondo. Invitate a partecipare tutte le divinità più importanti che abitano nell'Ipernéfelo,[33] a contendersi in finale il ramuscello[34] saranno Bacco, per l'invenzione del vino, Minerva, per l'olio nel suo doppio utilizzo, culinario ed estetico (specialmente per massaggiare e profumare i corpi degli dei), e Vulcano, per l'invenzione della prima pentola da cucina. Per vari motivi i vincitori a turno rinunceranno al titolo, adducendo le più curiose scuse per non fregiarsi del premio.[35]

Il succo dell'operetta prende l'avvio dalla delusione di Prometeo, escluso dal concorso per aver presentato lo stampo con cui aveva forgiato il primo essere umano. Il titano è convinto che l'uomo sia la migliore invenzione del mondo e convince Momo,[36] divinità oscura, ad accettare una scommessa e seguirlo sulla terra, dove proverà la sua tesi. I celesti avranno tre incontri, tutti terribili: nelle Americhe, un selvaggio che divora il proprio figlio per sfamarsi «che per questo solo uso io l'ho messo al mondo, e preso cura di nutrirlo»;[37] in Asia, una vedova arsa viva in memoria del defunto marito; in Europa, un uomo di condizione agiata e ritenuto perbene che però finisce con l'uccidere sé stesso e la propria famiglia per "noia" della vita. Rinunciando a visitare i due continenti restanti, Prometeo ammetterà di aver perso la scommessa, pagando quindi il pegno.

Sul finale dell'operetta il dialogo si sposta sulle circostanze che hanno portato gli esseri umani alla civiltà. Frutto di fortuiti casi, l'evoluzione umana si è costruita in equilibrio tra perfezione e imperfezione. Momo accetterà la tesi che il mondo sia ottimo e perfetto se Prometeo ammetterà che contenga anche tutti i mali possibili.[38]

Dialogo di un fisico e di un metafisico

Riepilogo

Prospettiva

| Per approfondire, leggi il testo Dialogo di un fisico e di un metafisico. |

Composto a Recanati, tra il 14 e il 19 maggio 1824.[2]

Primo dialogo in cui compaiono gli stereotipi di due personaggi reali non appartenenti al mondo del mito, della natura o della fantasia popolare.[39] A interrogarsi sulle questioni fondamentali della vita sono stavolta un fisico, scopritore e sostenitore dell'arte di vivere lungamente, e un metafisico, che reputa quella scoperta pericolosa per il genere umano se non affiancata dall'arte di vivere felicemente.

Il fisico si fa portavoce della prima teoria macrobiotica che poggia sulla tesi dell'umanità, per natura, desiderosa di vivere in eterno. In realtà, ciò che distingue gli uomini da tutte le altre creature, obietta il metafisico, è il loro desiderio di felicità: sempre più spesso, quando viene meno, li spinge al suicidio.

Per rendere giustizia alle sue tesi, il metafisico ricorre alla saggezza degli antichi, espressa sotto forma di mito, proponendo esempi di personaggi che ricevettero come sommo bene la morte invece della vita.[40] Dopo aver accostato la brevità dell'esistenza di alcune popolazioni a quella del ciclo vitale di alcuni insetti,[41] il dialogo svolge il concetto che la vita degli uomini è tanto meno infelice, quanto più fortemente agitata e occupata, quindi libera dal tedio.

Il divario tra i due si fa più grande nel finale quando il metafisico dichiara di preferire solo i giorni felici che la natura concede all'uomo (anche se pochi), mentre il fisico vorrebbe aggiungere (conformemente alla sua scoperta) altri giorni, anche infelici, perché ciò che conta è vivere di più.

Il dialogo si conclude sulle parole del metafisico:

«[...] Ma se tu vuoi, prolungando la vita, giovare agli uomini veramente; trova un'arte per la quale sieno moltiplicate di numero e di gagliardia le sensazioni e le azioni loro. Nel qual modo, accrescerai propriamente la vita umana, ed empiendo quegli smisurati intervalli di tempo, nei quali il nostro essere è piuttosto durare che vivere, ti potrai dar vanto di prolungarla.»

Anche in questa operetta sono molto curate le citazioni dotte. In particolare, troviamo un riferimento alla terra degli Iperborei:[42] essi incarnano la prospettiva di noia della vita eterna; se ne privano volontariamente una volta che questa non ha più nulla da offrire. Dopo aver citato Cagliostro,[43] altri due miti ironizzano sul desiderio di immortalità, il massimo dono che gli dei possono concedere agli uomini.[40]

Ben più visibile è l'ironia che riveste le citazioni riguardanti alcuni scienziati moderni. Leeuwenhoek[44] attribuiva ad alcuni pesci una vita lunghissima, mentre Maupertuis[45] sosteneva di ritardare o interrompere la vegetazione del nostro corpo per allungare la vita degli uomini.

È citato indirettamente anche il naturalista Georges-Louis Leclerc de Buffon, secondo il quale i popoli della Guinea o in Decan vivrebbero una vita pari alla metà di quella europea, ma più intensa e concentrata.[41]

Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare

Riepilogo

Prospettiva

| Per approfondire, leggi il testo Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare. |

Composto a Recanati, tra l'1 e il 10 giugno 1824.[46] Subì delle modifiche nelle edizioni successive.[47]

Accorato dialogo in cui l'autore rinnova la sua incondizionata reverenza nei confronti del suo poeta preferito, sentito vicino, nel dramma della vita privata, alla sua condizione personale di infelicità. Leopardi ricorda la permanenza forzata di Tasso nell'Ospedale di Sant'Anna a Ferrara, periodo in cui maturarono le dicerie a proposito di colloqui con uno spirito immaginario.

Il tono pacato, i ragionamenti pazienti e dimessi riproducono l'immagine del sogno,[48] condizione principe che mette l'essere umano nelle condizioni di rivivere sentimenti profondi e vicini all'assoluto.[49] L'immagine della donna amata[50] è sublimata nel ricordo, nelle visioni vaghe e incerte della memoria, a differenza del mondo reale in cui vive l'oggetto del desiderio e della passione.

Solo la speranza di rivedere un giorno l'amata è per Tasso l'unico piacere concesso al suo stato di prigionia. Il fantasma, come un vecchio amico, lo consola:

«[...] Sappi che dal vero al sognato, non corre altra differenza, se non che questo può qualche volta essere molto più bello e più dolce, che quello non può mai.»

La struttura tripartita del Dialogo è simmetricamente scandita da tre domande specifiche che sul piano filosofico individuano tre concetti importanti del pensiero leopardiano: 1)«Che cosa è il vero?»[51] 2) «Che cos'è il piacere?» 3) «Che cos'è la noia?»

La riflessione sul ricordo/sogno risponde alla prima domanda in favore dell'immaginazione che supera comunque e sempre l'arido vero. «Il sogno è incomparabilmente più bello e più emozionante». Tasso stesso lo testimonia quando racconta che la sua donna sembra una dea e non una semplice bella donna quando dorme e la sogna.[52]

Il piacere non è una cosa reale, ma solo oggetto di speculazione; è un desiderio e non un fatto, perché impossibile da conseguire in vita; è un pensiero che l'uomo concepisce ma non prova. Ritornano le pagine dello Zibaldone[53] con tante immagini sull'oggetto del piacere reale e del piacere immaginato.

La noia non è altro che il desiderio puro della felicità che occupa tutti gli intervalli di tempo tra il piacere (fievolissimo, provato soltanto rare volte in sogno) e il dispiacere (la totalità del tempo) e quindi il dolore, rimedio alla noia.

Le considerazioni finali riguardano l'assuefazione alla prigionia che rendono l'uomo più forte per affrontare la società.

«[...] l'uomo, [...] chiarito e disamorato delle cose umane per l'esperienza; a poco a poco assuefacendosi di nuovo a mirarle da lungi, donde elle paiono molto più belle e più degne che da vicino, si dimentica della loro vanità e miseria; torna a formarsi e quasi crearsi il mondo a suo modo; [...] e desiderare la vita; delle cui speranze, [...] si va nutrendo e dilettando, come egli soleva à suoi primi anni. [...] e rimette in opera l'immaginazione [...]»

Dialogo della Natura e di un Islandese

Riepilogo

Prospettiva

| Per approfondire, leggi il testo Dialogo della Natura e di un Islandese. |

Composto a Recanati, tra il 21 e il 30 maggio 1824.[2]

È forse la più nota delle operette,[55] anche perché la più di frequente antologizzata.

Un Islandese, viaggiatore per il mondo alla ricerca di tranquillità, giunto nell'Africa equatoriale, si imbatte nella Natura, gigantesca figura di donna,[56] bellissima e austera.

Lo sventurato spiega in modo umile le ragioni delle sue disgrazie e racconta le peripezie che lo hanno portato ad una vita peregrina. Celebri i passaggi sui disagi causati alla specie umana dagli agenti atmosferici e il paragone, probabilmente la più riuscita sequenza di allegorie delle operette, dell'ospite e del padrone di casa.

«Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? Ora sappi che [...] ho l'intenzione a tutt'altro che alla felicità degli uomini o all'infelicità. Quando io vi offendo in qualunque modo [...] io non me n'avveggo, [...] e non ho fatto, come credete voi, quelle tali cose, o non fo quelle tali azioni, per dilettarvi o giovarvi. E [...] se anche mi avvenisse di estinguere tutta la vostra specie, io non me ne avvedrei.»

Tornano i temi legati alla durata della vita e ai pericoli che la segnano come il continuo patire senza consolazione alcuna, e il costante peregrinare che ha portato l'islandese alla convinzione che l'uomo non potrà mai vivere senza dolore, e che il patimento sia inevitabile quanto la pace irraggiungibile. La Natura opera seguendo un ciclo perpetuo di produzione e distruzione dell'universo; l'esistenza del mondo stesso poggia su una legge universale: non v'è «in lui cosa alcuna libera da patimento.»

La progressione narrativa del dialogo è segnata dal clima di riso amaro e dalla facile (ma improbabile) identificazione dell'Islandese con Leopardi, fino al geniale culmine teatrale della sequenza finale, con l'immagine della materializzazione di un destino ineluttabile.

«[...] è fama che sopraggiungessero due leoni, così rifiniti e maceri dall'inedia, che appena ebbero forza di mangiarsi quell'Islandese.»

La domanda finale, il possibile epitaffio posto sul mausoleo dell'islandese, è pregna di quell'inquietudine esistenziale tipicamente romantica, assente nelle conclusioni, scientifiche o pseudo tali, più legate al meccanicismo dell'universo, di altre operette:

«[...] a chi piace o a chi giova cotesta vita infelicissima dell'universo, conservata con danno e con morte di tutte le cose che lo compongono?»

Il Parini, ovvero Della Gloria

Riepilogo

Prospettiva

| Per approfondire, leggi il testo Il Parini, ovvero Della Gloria. |

Composta a Recanati tra il 6 luglio e il 13 agosto 1824.[2]

L'operetta, incentrata sulla figura di Giuseppe Parini, è la più lunga della serie: divisa in dodici capitoli, riguardanti la vanità della gloria, mette in guardia un promettente allievo dagli ostacoli che incontrerà per ottenere la fama nelle lettere o nella filosofia.[57]

- Capitolo primo

Dopo una breve introduzione sulle qualità umane e artistiche del Parini, si narra la passione che il letterato aveva nell'insegnare l'eloquenza e la poesia ai suoi discepoli. Inizia il tema della gloria, e delle difficoltà[58] per conseguirla. Nell'antichità era legata alla pratica, e non si poteva ottenere con gli studi e le lettere: l'uomo era votato all'azione per fare il bene della repubblica e dei suoi cittadini.[59] Oggi avviene il contrario, poiché i nostri tempi sono tranquilli e non votati a imprese magnanime. Vittorio Alfieri è l'esempio di letterato per indole predisposto alla gloria, ma vissuto in un'epoca lontana dalle grandi imprese e costretto a riviverle nei suoi scritti: i moderni sono comunemente esclusi dal cammino di celebrità.

- Capitolo secondo

Le invidie, la calunnie, i maneggi segreti, oscurano o screditano la fama di un autore, portando alla ribalta opere insulse che obliano le pregevoli. Baldassarre Castiglione, poeta «assueto a scrivere», è un esempio di stile da tramandare: un testo infatti non è lodevole solo per le proprie sentenze e i propri contenuti, ma anche per la ricchezza della forma in cui si presenta al lettore. Apprendere lo stile significa anche capire meglio i grandi. Virgilio introduce il tema della fama casuale: la maggior parte dei lettori esprime un giudizio grossolano, che spesso poggia sulla tradizione che accompagna i sommi, una [...] consuetudine ciecamente abbracciata.

- Capitolo terzo

La valutazione di un'opera è fortemente legata alla prima impressione, nella maggior parte dei casi derivante da considerazioni personali che possono alterare i valori intrinseci: stati d'animo diversi, momenti della vita (età, maturità), condizioni sociali e cultura.

- Capitolo quarto

La capacità di gustare letteratura (eloquenza) diminuisce con l'avanzare dell'età, come prescrive madre natura. Gli anziani sono meno predisposti dei giovani, che a loro volta, mossi da impeto, soffrono la poca esperienza, dando nel giudizio più spazio ad aspetti frivoli e a cose vane. L'uomo maturo conosce il vero e la vanità di tutte le cose, il giovane crede nelle favole. Parte un'analisi dell'arte nelle città: sprecata nelle grandi perché non è più in grado di muovere grandi sentimenti: per abitudine, per troppe occupazioni dei cittadini per leggerezza; meglio nelle piccole e mediocri. Gli antichi scrivevano per distrarsi dal negotium, mentre oggi si scrive tra un otium e l'altro. La città ha una duplice natura: favorisce la completa realizzazione dell'arte, ma nello stesso tempo perde il suo valore intimo e spirituale; impossibilità per l'uomo di fruirne a pieno spirito.

- Capitolo quinto

Dopo la parentesi del capitolo precedente si torna al tema principale. Le opere vicine alla perfezione risultano più piacevoli e meritorie dopo una seconda lettura, mentre non sempre se ne colgono i frutti alla prima. Avviene il contrario con gli scritti mediocri (che pur possono contenere qualcosa di pregio) che rubano la scena e pregiudicano le riletture. Anticamente non era così perché circolavano pochi testi. Viene toccato il tema del primo giudizio che difficilmente si muta quindi in vantaggio sempre i libri mediocri: « [...] lo scrivere perfettamente è quasi inutile alla fama».[60] Due, fondamentalmente, i motivi che pregiudicano la prima lettura: i libri perfetti non sono letti con la stessa accuratezza dei classici e anche quelli importanti si studiano bene molti anni dopo, quando matura una certa fama; la fama stessa che si deposita su di essi crea una sorta di velo di pregio che amplifica valori spesso gratuiti: « [...] la maggior parte del diletto nasce dalla stessa fama». Il valore di un poema non potrebbe essere giudicato nemmeno dal miglior studioso di versi del suo tempo, perché nel caso dell'Iliade mancherebbero ben 27 secoli di tradizione letteraria all'appello.

- Capitolo sesto

Qualsiasi azione, inclusa la lettura, se aiutata dalla speranza risulta più utile e fruttuosa, mentre mancando causa fastidio e noia. Chi abbraccia solo il presente è mosso da piaceri rapidi e insipidi e salta da libro a libro. Poiché la maggior parte dei lettori è di questa pasta non conviene scrivere perfettamente: gli stessi studiosi col tempo avranno a noia quei testi che prima gli recavano giovamento.

- Capitolo settimo

Si cambia argomento: tra la poesia e la filosofia non c'è differenza in termini di profondità di pensiero e sottigliezza nel ragionare. Anche in questo settore solo un filosofo sa leggere un libro filosofico e cogliere le verità di pensiero che le persone normali comprenderebbero solo letteralmente. La profondità d'animo favorisce la lettura poetica, la profondità di pensiero quella filosofica. L'uomo impoetico non riesce a seguire ragionamenti sottili per giungere alla verità contenuta negli scritti. Questo genera una diversità di opinioni, tanto che molti testi sono spesso accusati di oscurità per colpevole incomprensione dovuta alla scarsa qualità dei lettori.

- Capitolo ottavo

Se in vita il discepolo, per meriti personali, dopo grandi fatiche dovesse riuscire a formulare grandi verità, non otterrà facilmente la gloria perché dovrà essere passato al vaglio dal pensiero corrente. La comunità scientifica e tutti gli uomini dovranno abituarsi all'idea prima di poterla accettare. Parte un parallelo con la geometria e si cita Cartesio: le verità geometriche sono accettate per assuefazione e non per certezze di verità concepite nell'animo. Il progresso del sapere umano non è compreso dai contemporanei, il sommo pensatore è deriso e umiliato. Solo nella generazione successiva, attraverso sforzi di ricerca individuali, si potrà verificare e accettare la verità di quel genio e riconoscergli «quanto precorresse il genere umano», con lodi che leveranno «poco romore». Pertanto né in vita né dopo la morte sarà riconosciuta la gloria al sommo.

- Capitolo nono

Nell'ipotesi in cui si ottenesse in vita la gloria, essa sarà trattata diversamente da città piccola a città grande. Le città piccole, mancando di tutto, anche di cultura, non tengono in considerazione la fama, la sapienza e la dottrina di quel sommo, tanto che, se abitatore di quei luoghi,[61] egli si troverà in forte disagio perché non compreso, deriso e umiliato. Nelle città grandi, gli occhi e gli animi degli uomini sono «distratti e rapiti, parte dalla potenza, parte dalla ricchezza, in ultimo dalle arti che servono all'intrattenimento e alla giocondità della vita inutile»; al genio non resta che accontentarsi della gloria che si riesce a ottenere in un ristretto numero di amicizie.

- Capitolo decimo

«Non potendo godere [...] alcun beneficio della tua gloria, la maggiore utilità che ne ritrarrai, sarà di rivolgerla nell'animo e di compiacertene teco stesso nel silenzio della tua solitudine, [...] e fartene fondamento a nuove speranze. [...] La gloria degli scrittori, [...] riesce più grata da lungi che da vicino, ma non è mai, si può dire, presente a chi la possiede [...]»

Poiché è impossibile ottenere la gloria al presente, l'uomo impara a rivolgerla nel proprio animo, compiacendosene nella propria solitudine; unica consolazione, l'immaginazione che proietterà nel futuro, alla posterità, l'onore della gloria.

«Quelli che sono desiderosi di gloria, ottenutala pure in vita, si pascono principalmente di quella che sperano possedere dopo la morte, nel modo stesso che niuno è così felice oggi, che disprezzando la vana felicità presente, non si conforti col pensiero di quella parimente vana, che egli si promette nell'avvenire.»

- Capitolo undecimo

Credere nella posterità: chi ci dice che il futuro sarà migliore del presente?[62] che ci saranno uomini in grado di valutare la letteratura amena e la filosofia? Riconoscere menti e dare gloria?. Probabilmente il progresso culturale e scientifico permetterà di superare in termini di verita l'età presente, e scrittori come Galilei, Bacone, Malebranche, Locke[63] oggi sono reputati meno brillanti che in passato perché superati, ormai titolari di un sapere inferiore.

- Capitolo duodecimo

Le qualità che distinguono un letterato, filosofo, scienziato sono viste come un male, una malattia, un infortunio e danneggiano l'esistenza costringendo a una vita misera chi ne è portatore. Il paragone è con l'infermo che privo di un arto cerca in qualche modo di sfruttare al massimo la sua deficienza per muovere la misericordia dell'uomo liberale. I gloriosi magnanimi, esclusi dal consorzio umano, «hanno per destino di condurre una vita simile alla morte, e vivere se pur l'ottengono (la fama), dopo sepolti».

Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie

Riepilogo

Prospettiva

| Per approfondire, leggi il testo Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie. |

Composto a Recanati, tra il 16 e il 23 agosto 1824.[2]

Una sera dopo mezzanotte Frederik Ruysch, all'apice della sua fama internazionale come scienziato,[64] è sorpreso e spaventato da uno strano fenomeno che si sta verificando all'interno del suo laboratorio, dove si trovano le sue "mummie", ovvero cadaveri da lui imbalsamati a scopi scientifici.[65] Le mummie stanno declamando in coro dei versi sul destino che accomuna i vivi e i morti. Accostatosi alla soglia e vinte le paure in nome della curiosità, Ruysch irrompe nella stanza e le interroga su questo strano caso.

Lo scienziato scopre che tutti i morti dell'universo recitano i versi appena ascoltati, ogni volta che si compie un anno grande e matematico,[66] e che hanno facoltà di continuare a parlare per un quarto d'ora se interrogati dai vivi. Sempre più stupito Ruysch, rammaricandosi di non poter ascoltare un dialogo tra soli defunti, porge comunque una serie di domande alle mummie circa la consapevolezza della loro condizione di defunti e in special modo la scoperta del suo inizio e le emozioni a essa associate.[67] Con profonda sorpresa, contravvenendo all'opinione comune, le mummie rispondono che il morire è simile alle fasi del sonno, mentre la morte di per sé non è dolorosa, anzi lenisce tutti i mali.[68]

«[...] spessissime volte la stessa languidezza è piacere; massime quando vi libera da patimento; poiché ben sai che la cessazione di qualunque dolore o disagio, è piacere per sé medesima, sicché il languore della morte debbe esser più grato secondo che libera l'uomo da maggior patimento.»

L'ultima domanda sulla scoperta della condizione di defunti rimane senza risposta, perché il tempo a disposizione è ormai scaduto.

Dal punto di vista stilistico è un dialogo in cui è presente un raffinato lavoro intertestuale: molto studiato è il coro dei morti[69] che segnerà la produzione degli anni successivi la crisi poetica. Insieme con la poesia Alla sua donna e ad alcuni Volgarizzamenti di Simonide, è la prima testimonianza della rottura di Leopardi con la struttura metrica della canzone tradizionale.

L'atto unico riprende giovanili progetti di tragedia[70] e un mai sopito rapporto con il dramma pastorale.[71]

Nel dialogo, secondo tradizioni diffusissime nel XVIII secolo, si fa accenno ai vampiri come esempio di morti dannati che succhiano il sangue delle loro vittime.

Detti memorabili di Filippo Ottonieri

Riepilogo

Prospettiva

| Per approfondire, leggi il testo Detti memorabili di Filippo Ottonieri. |

Composta a Recanati, tra il 29 agosto e il 26 settembre 1824 e pubblicata nel 1827.[2]

- Capitolo primo

Seconda operetta divisa in capitoli dopo il Parini, narra in stile biografico la vita di Filippo Ottonieri, filosofo che in vita non ha mai offeso o recato danno a nessuno, ma è stato sempre tenuto in scarsa considerazione dai suoi amici per il poco amore mostrato verso le consuetudini della vita incivilita.[72]

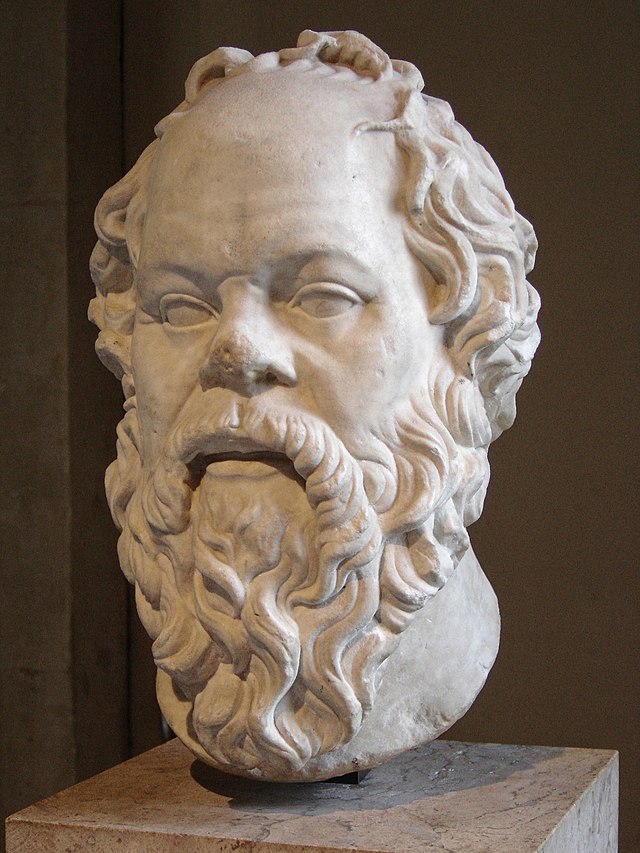

Dopo una serie di ritratti di filosofi del passato famosi anche per la loro misantropia,[73] apprendiamo che l'Ottonieri si professava epicureo nella vita, probabilmente per gioco,[74] mentre nella filosofia diceva di seguire l'esempio di Socrate, colui che ha fatto scendere la filosofia dal cielo[75] esempio di massima coerenza nei costumi e nel pensiero. Del maestro di Platone apprezza il parlare ironico e dissimulato e i particolari della sua vita: nato per amare, dal cuore delicato e fervido, fu dalla natura condannato per la forma del corpo e vissuto in un ambiente deditissimo a motteggiare. Il primo capitolo si trasforma in un'apologia di Socrate e si conclude con una felice metafora sui libri e la lettura, che spiega perché il filosofo non affidò mai il suo pensiero alle carte:

«[...] il leggere è un conversare, che si fa con chi scrisse. Ora, come nelle feste e nei sollazzi pubblici, quelli che [...] non credono di esser parte dello spettacolo, prestissimo si annoiano; così nella conversazione è più grato generalmente il parlare che l'ascoltare. Ma i libri per necessità sono come quelle persone che stando cogli altri, parlano sempre esse, e non ascoltano mai. Per tanto è di bisogno che il libro dica molto buone e belle cose, e dicale molto bene; acciocché dai lettori gli sia perdonato quel parlar sempre. Altrimenti è forza che così venga in odio qualunque libro, come ogni parlatore insaziabile.»

- Capitolo secondo

«Dimandato a che nascano gli uomini, rispose per ischerzo: a conoscere quanto sia più spediente il non esser nati.»

Con un andamento sempre più aforistico, vicino allo stile dello Zibaldone, il capitolo si apre con un incitamento all'azione che allontana la noia e un'interessante allegoria del carciofo per spiegare il sentimento del piacere,[77] ritenuto dal filosofo il peggior momento della vita umana. La speranza e la rimembranza dei piaceri sono infatti cose migliori e più dolci degli stessi diletti. Tra questi, ritiene che i ricordi scaturiti dall'odorato sono i migliori, perché le cose gustate piacciono meno che a odorale.[78] Usava spesso definire la vita come un letto duro dove si corica il malcapitato che tenta invano di addormentarsi per tutta la notte; ma quando è sul punto di farlo, senza essersi mai riposato, giunge l'ora di alzarsi.

«[...] essendo [gli uomini] sempre infelici, che meraviglia è che non sieno mai contenti?»

Nessuno è contento della propria condizione;[79] tutti sperano sempre in un miglioramento, in un avanzamento del proprio stato: l'uomo più felice della terra, che non possa avanzare in nessun modo la sua condizione, è il più misero di tutti!

La volontà umana non è libera e l'uomo non è, come credono alcuni filosofi, padrone del suo destino. I beni e i mali non sono nella potestà dell'essere umano, che liberamente decide come evitarli, mantenerli o liberarsene. Mente e corpo, inscindibili, sono soggetti al decadimento; si spengono lentamente, colpiti da innumerevoli morbi e infiniti accidenti; la felicità e la beatitudine non dipendono dalle nostre scelte:

«[...] l'uomo tutto intero, e sempre, e irrepugnabilmente, è in potestà della fortuna.»

- Capitolo terzo

Il capitolo si apre con una rapida analisi sul dolore della perdita della persona amata.[80] Meglio una malattia breve e rapida che una morte per infermità lunga e travagliata. La lenta agonia trasforma non solo l'anima e il corpo della persona amata ma anche il ricordo della sua figura, tanto che non sopravvive neanche nell'immaginazione, non portando più alcuna consolazione ma solo tristezza.

Il cuore del capitolo tratta dei rapporti sociali tra esseri umani.

Negli scambievoli rapporti si solidarietà umana, sia il tempo del dolore sia il tempo dell'allegria sono ostacoli alla vera compassione per il prossimo, perché entrambe le passioni riempiono l'uomo del pensiero di se medesimo e non lasciano spazio alle preoccupazioni altrui.

«[Nel] tempo del dolore, perché l'uomo è tutto volto alla pietà di sé stesso; [nel tempo] della gioia, perché allora tutte le cose umane ci si rappresentano lietissime e piacevolissime, [...] e le sventure e i travagli paiono quasi immaginazioni vane [...] troppo discordi dalla presente disposizione del nostro animo»

Le migliori occasioni di vedere gli uomini disposti alla compassione e all'azione lodevole e disinteressata si presentano quando la gioia nasce da pensieri vaghi e da oggetti indeterminati, provocando una tranquilla agitazione dello spirito che predispone volentieri a gratificare gli altri.

Non è vero che l'infelice trova maggiore comprensione presso suoi simili, anzi, più spesso, invece di partecipare al dolore, gli sventurati spostano l'attenzione sulla loro condizione, cercando di convincere che i propri malanni siano più gravi. Quando Priamo supplica Achille per la restituzione del corpo dell'amato figlio Ettore, l'eroe inizia a piangere non per compassione dell'anziano genitore ma per il ricordo di suo padre e dell'amico morto in battaglia, Patroclo.

La crudeltà e la malvagità, invece, nascono spesso dalla negligenza e dalla leggerezza delle nostre azioni, piuttosto che dalla pessima qualità morale degli uomini. Spesso però, nella piccola economia dei rapporti umani, è meno grave ricevere un'offesa (per maleducazione o per malvagità) per una buona azione compiuta, che un piccolo riconoscimento; perché, in questo secondo caso, da un lato si priva il benefattore della nuda e infruttuosa gratitudine dell'animo (il fare qualcosa per la gloria, ecc.); dall'altro gli impedisce di lamentarsi per non aver ricevuto alcun elogio. Allo stesso modo, siamo portati a non riconoscere le buone qualità negli altri quando non sono a nostro vantaggio.[81]

- Capitolo quarto

Ha per argomento i generi di persone.

Gli indecisi sono sempre quelli più determinati nel perseguire i loro propositi perché temono, a causa dell'ansia e dell'incertezza in cui vivono quotidianamente, di tornare in quella condizione di perplessità e sospensione d'animo che alimenta le loro esistenze: la vera sfida non è l'oggetto dell'impresa, ma vincere sé stessi. Negli uomini, sia antichi sia moderni, la grandezza è frutto dell'eccesso di una loro particolare qualità, tanto che la straordinarietà non si acquisisce se le qualità di un uomo importante siano bilanciate tra loro.

Nelle nazioni civili esistono tre generi di persone:

- I mediocri, la cui natura è trasformata dall'arte e dagli abiti della vita cittadinesca;

- Il volgo, composto da persone che per ragioni varie non sono riuscite a ricevere e conservare le impressioni e gli effetti dell'arte, della pratica e dell'esempio, fermandosi al primo stadio della condizione naturale.

- I Sommi, pochissimi, la cui sovrabbondanza di forza ha resistito alla natura del viver presente. Essi sono di due specie:

- a. i disprezzatori forti e gagliardi che rifiutano il commercio degli uomini e vivono solitari in mezzo alla città;

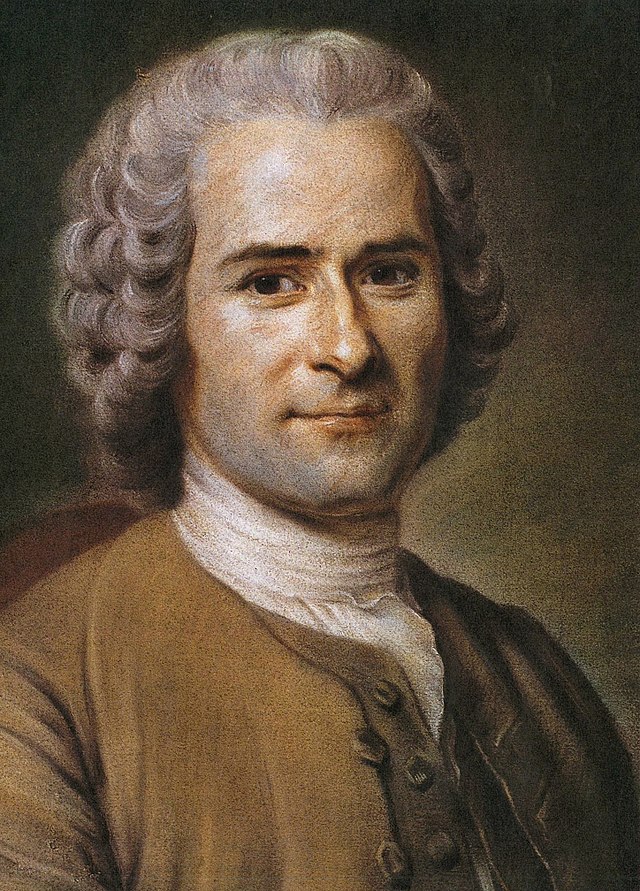

- b. i timidi, uguali in forza ai primi, ma più deboli e riservati nell'addestrarsi all'uso pratico della vita. Molti esempi antichi portati a testimonianza: Rousseau, grande filosofo ma noto misantropo; o Virgilio che nelle Georgiche esalta la vita solitaria e oscura contro l'uso romano dell'epoca.

In conclusione, si riceve tanta stima e attenzione più ci si allontana dall'essere naturale: Volgo e Sommi sono tenuti in scarsissima o nessuna considerazione, mentre il maneggio e la podestà delle cose sono in mano ai mediocri.

Esistono poi tre tipi di vecchiezza:

- venerabile: quando la società era giusta e virtuosa nella vecchiaia l'uomo trovava senno e prudenza;

- abbominabile: quando la società diventò più incline al male, l'età avanzata era la prova di una lunga consuetudine con la malvagità; in molti casi produceva comportamenti abiettissimi;

- tollerabile: quando la corruzione superò ogni limite e l'uomo imparò a disprezzare la virtù e ad avere esperienza dell'arido vero, la vecchiaia divenne tollerabile a causa del decadere fisico del corpo, che mitigava, con il raffreddarsi del cuore e con la debolezza dei sensi, l'inclinazione alla malvagità.

- Capitolo quinto

«[...] il vivere, per sé stesso non è bisogno; perché disgiunto dalla felicità non è BENE»

Il capitolo è dedicato interamente all'egoismo. Oggi lodare qualcuno significa misurare la soddisfazione “nel bene o nel male” che si ha di lui. Non si può amare senza un rivale: chiedere un piacere a qualcuno produce l'odio di una terza persona; alla fine i nostri desideri non saranno esauditi per timore dell'ira e dell'odio degli altri uomini. Oggi se servi qualcuno nella speranza di essere ricompensato non otterrai nessun risultato: le persone sono facili a ricevere e difficili a rendere.

Alcuni pensieri sono rivolti alla moda,[82] che ha un potere grandissimo, capace di far cambiare idea e costumi alle persone più radicali, tanto da convincerle ad abbandonare le loro precedenti convinzioni; e al riso: nel mondo odierno si ride di tutto tranne delle cose veramente ridicole.

Ciascuna generazione crede la precedente migliore della successiva: eppure si crede che i popoli migliorino più ci si allontana da una condizione primitiva e che fare un passo indietro significherebbe peggiorare.

Il Vero non è bello. Ma quando manca, il Bello è da preferire a ogni altra cosa. Le città grandi sono luoghi di infelicità e miseria, dove si respira solo falsità perché ogni cosa è finta e vana. Per gli spiriti delicati sono il posto peggiore del mondo. Occupare la vita è un bisogno maggiore del vivere stesso: il vivere per sé stesso non è bisogno perché separato dalla felicità non è Bene.

Sul finale un riferimento all'innesto del vaiolo, una pratica che aveva migliorato quell'usanza, tanto cara al genere umano, di vendere e comprare uomini; e una battuta sulla retorica: l'Ottonieri, fatta promessa di non lodare nessuno, torna su i suoi passi per non dimenticare l'arte del ben parlare.

- Capitolo sesto

Il finale dell'operetta è dominato dagli aforismi. In questo capitolo sono proposti quelli di autori famosi, spesso commentati dal filosofo, mentre nel settimo e conclusivo sono riportati esclusivamente motti dell'Ottonieri.

Il sesto capitolo si divide in due parti:

- I parte. Motti antichi. L'ignoranza produce speranza; la conoscenza produce l'oblio

- la prima è un bene la seconda un male. Secondo gli Egesiaci, il vero piacere deriva dall'assenza di ogni dolore e quindi nella morte.[83] Di conseguenza gli uomini che cercano la felicità sono quelli più tormentati: i più fortunati traggono piacere da gioie minime che appena trascorse possono essere rivissute attraverso il ricordo (la rimembranza).[84] Perché ci lamentiamo della Natura che ci nasconde il Vero con vane apparenze, belle e dilettevoli, ma che ci lasciano nello stesso tempo lieti?[85] L'unico cammino di lode e di gloria tra i giovani è quello che passa per il piacere (o voluttà). Magnificarsi e pavoneggiarsi con infinite novelle su grandi imprese, spesso ritoccate o interamente false, davanti agli amici con lo scopo di ottenere effimeri lodi o riconoscimenti, è l'unico modo per ottenere la fama.[86]

- II parte. Il valore di un bravo scrittore.

Gli scrittori più eloquenti e più coinvolgenti sono quelli che parlano di sé stessi perché più sinceri:

«[...] quelli che scrivono delle cose proprie hanno l'animo fortemente preso e occupato dalla materia, [...] si astengono dagli ornamenti frivoli, [...] o dall'affettazione o da tutto quello che è fuori dal naturale»

E i lettori lo apprezzano perché non esiste modo migliore per trattate con maggior verità ed efficacia le cose altrui che favellando delle proprie; perché tutti gli uomini si assomigliano tra loro, sia nelle gioie sia negli accidenti, quindi non esiste espediente tecnico migliore che trattarli come fatti propri. Segue un elenco di esempi tratti da famosi oratori che, a un certo punto della loro arringa hanno animato l'auditorio parlando di sé stessi come Demostene o Cicerone nella Pro Milone; Bossuet per le Orazioni funebri, e l'imperatore Giuliano,[87] per le argute ironie contro i suoi detrattori; tra gli italiani, Lorenzino de' Medici[88] e la sua Apologia di un omicidio, e le Lettere familiari del Tasso.

- Capitolo settimo

Si conclude in chiave ironica la seconda prosa in capitoli, in cui si riportano le migliori sentenze e le risposte argute dell'Ottonieri. La battuta sulla signora attempata che non intende certe voci antiche, presenti in alcune poesie giovanili del filosofo, è ripresa integralmente dalla prima pagina dello Zibaldone;[89] quella sul gruppo di "antiquari" (noi diremmo archeologi) è probabile riferimento all'esperienza negativa del soggiorno romano in casa di parenti, durante le frequentazioni dei vari circoli culturali. Leopardi, in varie lettere indirizzate al fratello Carlo, si lamentava di come nei salotti culturali romani del tempo un letterato dovesse essere per forza "antiquario".

«Vi ho parlato solamente delle donne, perché della letteratura non so che mi vi dire. Orrori e poi orrori. I più santi nomi profanati, le più insigni sciocchezze levate al cielo, i migliori spiriti di questo secolo calpestati come inferiori al minimo letterato di Roma, la filosofia disprezzata come studi da fanciulli, il genio, l'immaginazione e il sentimento, nomi (non dico cose ma nomi) incogniti e forestieri ai poeti e alle poetesse di professione; l'Antiquaria messa da tutti in cima al sapere umano, e considerata costantemente e universalmente come l'unico vero studio dell'uomo [...] Letterato e Antiquario a Roma è perfettamente tutt'uno.»

Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez

Riepilogo

Prospettiva

| Per approfondire, leggi il testo Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez. |

Composto a Recanati, tra il 19 e il 25 ottobre 1824.[46]

Durante la traversata dell'Atlantico,[90] stanchi della lunga navigazione e preoccupati per la sorte avversa, Colombo e Gutierrez[91] si confidano speranze e convinzioni. Il capitano non è più certo del viaggio, ma l'occupazione della navigazione lo distoglie dal pensiero dell'inutilità della vita. In un clima di esaltazione dell'attivismo come mezzo per scacciare la noia e il dolore, il dialogo pone al centro il concetto di quanto l'uomo abbia cara la vita, quando, incorrendo nei pericoli, teme per essa.

«Scrivono gli antichi, [...] che gli amanti infelici, gittandosi dal sasso di Santa Maura (che allora si diceva di Leucade[92]) giù nella marina, e scampandone; restavano, per grazia di Apollo, liberi dalla passione amorosa. Io [...] so bene che, usciti di quel pericolo, avranno per un poco di tempo, [...] avuta cara la vita che prima avevano in odio; o pure avuta più cara e più pregiata che innanzi. Ciascuna navigazione e, per giudizio mio, quasi un salto dalla rupe di Leucade [...]»

Il semplice fatto di non possedere qualcosa come la terra ferma per i naviganti è motivo sufficiente per essere straordinariamente felici quando la avvistano da lungi.

Presente anche un dotto riferimento ad Annone (V secolo a.C.), navigatore cartaginese che esplorò le coste occidentali dell'Africa fino alla Guinea, lasciando un periplo in cui descriveva i suoi viaggi.

Elogio degli uccelli

Riepilogo

Prospettiva

| Per approfondire, leggi il testo Elogio degli uccelli. |

Composto a Recanati, tra il 29 ottobre e il 5 novembre 1824.[2]

Leopardi proietta il proprio pensiero nelle parole di Amelio, personaggio probabilmente fittizio (secondo l'etimologia grecizzante il nome significherebbe "privo di preoccupazioni") e non riconducibile all'antico filosofo romano Amelio Gentiliano.

In una bella giornata, Amelio è intento a scrivere un elogio alle creature più sorridenti del creato, appunto gli uccelli. Gli uccelli cinguettano di continuo, segno di felicità e sorriso, cosa che agli uomini è circoscritta solo a determinate occasioni. Ma siccome solo uccelli e uomini possono ridere, allora forse l'uomo non andrebbe categorizzato come animale intellettivo ma come animale “risibile”. Gli uccelli sono migliori in quanto durante la tempesta l'uomo la subisce e l'uccello può sfuggirle volando nel cielo più alto. Gli uccelli, a differenza degli uomini, si tengono in forma, non stanno mai fermi e hanno una corporatura tonica e allenata, inoltre non sono sottoposti alla noia; l'uomo e tutti gli altri animali se non per procacciarsi il cibo non fanno che oziare, gli uccelli invece non stanno mai fermi e usano il volare come sollazzo, di conseguenza sono di animo forte e puro. Gli uccelli sono quindi le creature più perfette: tendono al moto più che alla quiete (e il moto è più vivo della quiete), hanno l'udito e la vista (i sensi più nobili) più sviluppati e, se ciò non bastasse a dichiararli le creature perfette, basterà considerare che sono abituati a cambiare clima molto in fretta (dal caldo vicino alla terra al freddo vicino al cielo), abilità molto utile e nobile per conseguire la felicità.

In conclusione, come Anacreonte voleva tramutarsi in specchio per essere ammirato, Amelio vorrebbe essere tramutato in uccello in modo da poter provare anche solo per un momento quelle contentezza e letizia che provano tali creature.

Cantico del gallo silvestre

Riepilogo

Prospettiva

| Per approfondire, leggi il testo Cantico del gallo silvestre. |

«Mortali, destatevi. Non siete ancora liberi dalla vita.»

Composto a Recanati, tra il 10 e il 16 novembre 1824.[2]

Il Cantico[93] è l'ultima operetta scritta nel 1824 e ha il carattere di una conclusione della raccolta. Ne esprime infatti i temi centrali: l'«arcano mirabile e spaventoso dell'esistenza universale»; il senso angoscioso della vita come privazione e come nulla; la fatale infelicità dell'uomo. È giustamente considerata il cantico della morte, intesa come unica possibile conclusione dell'esistenza dolorosa e assurda dell'uomo e di tutte le cose.

L'incipit dotto,[94] colmo di cura didascalica,[95] esempio di divertita erudizione, rivela l'intenzione dell'autore di provocare nel lettore un senso di straniamento e sorpresa, predisponendo l'animo ad accogliere verità antiche.

Il gallo silvestre ridesta tutti gli uomini alla coscienza di un appassire ineluttabile, di un lento e desolato morire ora per ora. Le singole conclusioni si snodano come una vasta sinfonia di dolore, in cui palpita tutta l'angoscia del mondo, raccolta a tratti in immagini grandiose, come quelle che accennano alla futura fine dell'universo, al silenzio nudo e alla quiete altissima che empiranno lo spazio immenso. Di qui viene al Cantico il suo carattere di poesia in prosa, il suo tono fondamentalmente lirico.

Il tessuto dell'operetta è privo di qualsiasi argomentazione filosofica, come esplicitamente dichiarato dall'autore con una nota posta in calce al testo, che anticipa i contenuti dell'operetta successiva:[96] con il cantico andrà a formare un vero e proprio dittico escatologico, in cui Leopardi avrà modo, attraverso la tecnica della citazione, dell'apocrifo, del lavoro filologico, di sperimentare anche una conclusione filosofica.

Frammento apocrifo di Stratone da Lampsaco

Riepilogo

Prospettiva

| Per approfondire, leggi il testo Frammento apocrifo di Stratone da Lampsaco. |

Composto probabilmente nell'autunno 1825 a Bologna.[97][98]

- Preambolo

Nel preambolo, l'autore pretende che il testo[99] sia la traduzione di un frammento greco trovato nella biblioteca monastica del monte Athos, da attribuirsi probabilmente a Stratone di Lampsaco,[100] anche se giudicato probabilmente apocrifo, in tutto o in parte, alla luce del suo contenuto. Si invitano quindi gli eruditi lettori a giudicare la paternità.

- Della origine del mondo

«Le cose materiali, siccome elle periscono tutte ed hanno fine, così tutte ebbero incominciamento.»

Tutte le cose materiali hanno un principio e una fine, ma questa caducità non si riscontra nella materia universale che è infinita, senza una causa dentro o fuori di sé. Il mondo particolare, animato da piante e creature, è agitato continuamente da più forze esterne, tutte però riconducibili a una sola che è l'amor proprio. Queste forze o questa sola forza agita e trasforma la materia in numerose forme e creature, tenute insieme da ordini e relazioni chiamate mondo o mondi, perché infinite sono le trasformazioni e le relazioni. In questo cambiamento la materia resta intatta, « [...] le mancano solo quei modi di essere».

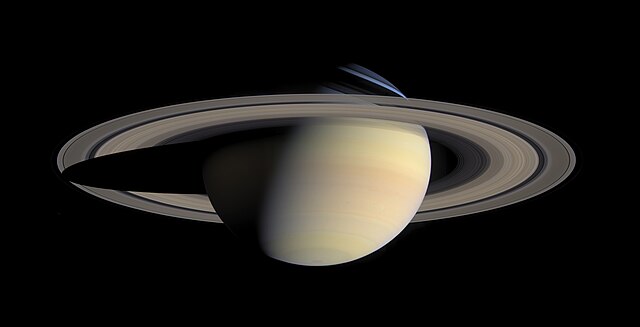

- Della fine del mondo

Anche se gli ordini che regolano il mondo sono creduti immutabili, in realtà cambiano. Inizia un discorso tecnico su come finirà il mondo. La teoria, dimostrata ormai errata, era piuttosto in voga in quel tempo. La Terra, a causa del moto perpetuo sul proprio asse, vede fuggire dal centro la materia posta all'equatore, schiacciandosi col tempo verso i poli, fino a diventare un disco piatto. «Questa ruota [...] a lungo andare, fuggendo dal centro tutte le sue parti, riuscirà traforata nel mezzo». Il foro si allargherà fino a diventare un anello per poi andare in pezzi e distruggersi. I frammenti usciti dall'orbita della Terra, perduto il movimento circolare, precipiteranno sul Sole o finiranno su qualche altro pianeta. Ad esempio è portato Saturno[101] col suo anello: la singolare bellezza dell'astro rappresenta un momento della vita di tutti i pianeti dell'universo, che finiranno in pezzi precipitando sulle stelle attorno a cui ruotano.

«Questo [...] ebbero nell'animo quei filosofi [...] i quali affermarono dovere alla fine questo presente mondo perire di fuoco.»

Ma anche le stelle ruotano sui propri assi e, come i pianeti, verranno in dissoluzione e le loro fiamme si disperderanno nello spazio: il moto circolare, principio e fonte di conservazione di questo universo, sarà anche causa della sua distruzione; solo la materia con le sue immutabili leggi tornerà a trasformarsi per dar vita a nuovi ordini e nuovi mondi che possiamo solo immaginare.

Dialogo di Timandro e di Eleandro

Riepilogo

Prospettiva

| Per approfondire, leggi il testo Dialogo di Timandro e di Eleandro. |

«Nessuna cosa credo sia più manifesta e palpabile, che l'infelicità necessaria di tutti i viventi.»

Composto a Recanati, tra il 14 e il 24 giugno 1824.[46]

Lo scrittore Eleandro è incalzato in una discussione dal critico Timandro, che lo riprende per i suoi scritti poco edificanti: non si giova coi libri che mordono continuamente l'uomo in generale. Conformemente alla moda, lo invita a mutare animo e a procurar di giovare alla [sua] specie.

Eleandro, che non ama e non odia gli uomini, non sente la necessità di procurar loro alcun elogio, ritenendo unico rimedio al comune destino di infelicità il riso lenitivo. Anche se i suoi scritti affrontano verità dure e triste non smettono di incitare gli uomini ad azioni nobili e virtuose, al culto delle immaginazioni e degli errori antichi, mentre deplorano il misero e freddo vero della filosofia e della civiltà moderna.[102]

«Dicono i poeti che la disperazione ha sempre nella bocca un sorriso. Non dovete pensare che io non compatisca all'infelicità umana. Ma non potendovisi riparare con nessuna forza, nessuna arte, nessuna industria, nessun patto; stimo assai più degno dell'uomo, e di una disperazione magnanima, il ridere dei mali comuni; che il mettermene a sospirare, lagrimare e stridere insieme cogli altri, o incitandoli a fare altrettanto. [...] io desiderio quanto voi, e quanto qualunque altro, il bene della mia specie in universale; ma non lo spero in nessun modo; non mi so dilettare e pascere di certe buone aspettative, come veggo fare a molti filosofi in questo secolo; e la mia disperazione, [...] non mi lascia luogo a sogni e immaginazioni liete circa il futuro, né animo d'intraprendere cosa alcuna per vedere di ridurle ad effetto.»

Il dialogo sviluppa le sue argomentazioni su due percorsi, uno strettamente morale, l'altro metafisico.

Evocando in felici battute pensieri già ampiamente affrontati in molti passi dello Zibaldone, l'operetta affronta diversi argomenti cari a Leopardi. Torna la questione dei libri e dei lettori, già nell'Ottonieri e soprattutto nel Parini; Leopardi deplora che i suoi contemporanei vedano l'importanza della scrittura come un passatempo: i sentimenti che animano lo spirito, dopo una lettura, non portano l'uomo a compiere grandi azioni. Questa tendenza non deve far dimenticare il valore di un testo che può restare significativo anche se non persuasivo.

La mancanza di stima nei confronti dell'umanità poggia, per Eleandro, su un progresso irreversibile dello spirito e del pensiero umano.

«Tutti i savi si ridono di chi scrive latino al presente, che nessuno parla quella lingua, e pochi la intendono. Io non veggo come non sia parimente ridicolo questo continuo presupporre che si fa scrivendo e parlando, certe qualità umane che ciascun sa che oramai non si trovano in uomo nato, e certi enti razionali o fantastici, adorati già lungo tempo addietro, ma ora tenuti internamente per nulla e da chi gli nomina, e da chi gli ode a nominare.»

Nei suoi scritti egli non morde la sua specie ma si duole del fato, a cui si può opporre come rimedio solo il riso.

In parallelo il testo pone all'attenzione del lettore anche risposte mordaci sul piano speculativo: la perfezione dell'uomo, immagine simbolo della filosofia del secolo moderno, consiste nella conoscenza del vero, mentre tutti i suoi mali provengono dalle opinioni false e dall'ignoranza.

Eleandro sostiene che nei fatti queste verità devono essere dimenticate ed estirpate da tutti gli uomini, perché, sapute, non possono altro che nuocere: la filosofia, infatti, non solo è inutile alla felicità dell'uomo ma è dannosissima.

Nei suoi scritti ha sempre esaltato gli errori degli antichi perché giovano alle nazioni moderne; tuttavia, dove un tempo simili opinioni nascevano dall'umile ignoranza, oggi provengono dalla ragione e dal sapere: il piacere generato è più efficace nello spirito che nel corpo, nelle opere letterarie più che nelle azioni, e risulta un sentimento più riposto e intrinseco rispetto al passato.

«[...] non molto dopo sollevati da una barbarie, ci hanno precipitati in un'altra, non minore della prima; quantunque nata dalla ragione e dal sapere, e non dall'ignoranza; e però meno efficace e manifesta nel corpo che nello spirito, men gagliarda nelle opere, e per dir così, più riposta ed intrinseca. [...]»

Posto a conclusione delle Operette nell'edizione Stella del 1827, il dialogo, nelle intenzioni dell'autore, doveva essere «nel tempo stesso una specie di prefazione, ed un'apologia dell'opera contro i filosofi moderni».[103]

I nomi Timandro ed Eleandro (nel primo abbozzo Filénore e Misénore) indicano etimologicamente «colui che stima l'uomo» e «colui che ne ha compassione».

Ancora una volta curate le citazioni classiche, con due personaggi di rilievo, Alcibiade e Timone:[104] Leopardi aveva in mente anche un altro testo simile nei contenuti, il Dialogo di Timone e di Socrate, ma non lo scrisse mai.

Il Copernico

Riepilogo

Prospettiva

| Per approfondire, leggi il testo Il Copernico. |

In questa operetta, composta nel 1827,[97] torna il concetto della nullità del genere umano: l'ironico testo attacca la filosofia che mette l'uomo al centro dell'universo.[105]

Leopardi la voleva nell'edizione Starita, che fu però interrotta, e nella progettata e mai realizzata edizione parigina.

- Scena prima

La scena è ambientata probabilmente nel mitico palazzo del dio Sole, da dove, con il suo carro, trainato da quattro cavalli, partiva percorrendo la volta celeste, per segnare le ore del giorno. L'astro, stufo di questa vita, decide di fermarsi e lasciare che sia la Terra, da sempre sovrana dell'Universo, a occuparsene. Confortato dalle moderne teorie filosofiche, comunica la sua irrevocabile decisione al suo seguito, le Ore,[106] e incarica una di esse di avvisare uno scienziato che avrà il compito di divulgarla al mondo intero.

La prima scena ironizza sulla centralità dell'uomo nell'Universo, con alcuni passi che ricordano la terribile Natura dell'Islandese; il clima ironico è segnato da passi in cui le ancelle del Sole sollevano problematiche tecnico-pratiche su come gli uomini dovranno regolare il corso della loro vita dopo quei cambiamenti:

«Che importa cotesto a me? che, sono io la balia del genere umano? [...] e che mi debbo io curare [...] di creature invisibili, lontani da me i milioni delle miglia, [...] che non possono reggere al freddo, senza la luce mia? E poi, se debbo servir da stufa, [...] è ragionevole che, volendo la famiglia umana scaldarsi, [...] venga esse intorno al focolare, e non che il focolare vada dintorno alla casa»

I poeti sono stati i primi a spingere le antiche divinità a quegli uffici, in tempi remoti in cui le buone canzoni portavano a magnanime azioni, ma ora, al tempo dei filosofi e delle verità scientifiche, tutta questa fatica è vana:

«[...] sono deliberato di lasciare le fatiche e i disagi agli altri»

- Scena seconda

La più corta delle quattro, presenta Copernico intento all'osservazione del cielo dalla terrazza della sua abitazione. Lo scienziato non comprende il motivo della continua oscurità, quando il tempo segnala che è giunta da un bel pezzo l'alba. Un battito di ali lo distoglie dai suoi pensieri pieni di riferimenti dotti[107] e prepara la scena successiva.

- Scena terza

L'Ora ultima giunge sulla terra per comunicare a Copernico le decisioni del Sole e invita lo scienziato a lasciarsi condurre dal suo padrone per ascoltare nel dettaglio i cambiamenti che segneranno il nuovo corso dell'universo.

- Scena quarta

Copernico non accetta di buon grado le decisioni del Sole e osserva che le conseguenze saranno importanti:

«[...] la Terra si è creduta sempre di essere imperatrice del mondo [...] l'uomo [...] se ben fosse un vestito di cenci e che non avesse un cantuccio di pan duro da rodere, si è tenuto per certo di essere uno [...] imperatore dell'universo; un imperatore del sole, dei pianeti, di tutte le stelle visibili e non visibili; e causa finale delle stelle, dei pianeti, di vostra signoria illustrissima, e di tutte le cose.»

In questo modo la maestà terrestre dovrà abbandonare il trono e l'impero, e gli uomini resteranno soli con i loro stracci e con le loro miserie. Le conseguenze non saranno semplicemente materiali,

«come pare a prima vista che debba essere; e che gli effetti suoi non apparterranno alla fisica solamente: perché esso sconvolgerà i gradi delle dignità delle cose, e l'ordine degli enti; scambierà i fini delle creature; e per tanto farà un grandissimo rivolgimento anche nella metafisica [...]»

Anche considerando il solo stravolgimento celeste, con tutti gli altri astri immobili rispetto ai loro pianeti, il Sole non indietreggia di un passo, anzi si dichiara disposto a non essere più unico nel suo genere e che diversamente da Cicerone,[108] ha riguardo più all'ozio che alla dignità.

A un Copernico sempre più preoccupato delle conseguenze[109] l'astro consiglia di dedicare la scoperta al papa.[110]

Dialogo di Plotino e di Porfirio

Riepilogo

Prospettiva

| Per approfondire, leggi il testo Dialogo di Plotino e di Porfirio. |

«Nessuna cosa è più ragionevole della noia.»

Composto, probabilmente a Firenze, nel 1827,[97] è il dialogo della giustificazione del suicidio[111] secondo ragione, ma anche il suo rifiuto per ragioni di carattere umanitario: il dolore per la perdita di parenti e amici è quel sentimento col quale la Natura ci riconcilia con la vita. Leopardi immagina il possibile dialogo avvenuto tra i due filosofi seguendo un passo della biografia di Plotino, il più anziano, secondo cui il suicidio è contro natura, scritta da Porfirio, il più giovane, intenzionato ad uccidersi e sostenitore della vanità di tutti i sentimenti, illusioni che non danno sostanza alla vita.

Plotino, filosofo di Licopoli, fondatore del Neoplatonismo, un giorno si accorge delle intenzioni verso un gesto estremo del suo discepolo, Porfirio, giovane originario di Tiro;[112] interrogatolo sui motivi di sentimenti tanto estremi, avvia una profonda riflessione sul tema del suicidio e le sue conseguenze nei rapporti umani.

Secondo Porfirio il suicidio non deriva da sciagura avuta in vita o che potrebbe arrivare, ma da una più generale sopraggiunta noia della vita, un sentimento che somiglia al dolore e che nasce dalla vanità di ogni cosa. La noia è anche il sentimento più ragionevole, perché, a differenza di quelli che nascono da qualche inganno o immaginazione falsa, si fonda esclusivamente sul vero. Plotino non tenta di confutare le argomentazioni di Porfirio, ma sostiene che il suicidio deve essere evitato per non rendere più gravi le sofferenze delle persone care, e tenta di opporre come argomento la sentenza di Platone che nega all'uomo la possibilità di togliersi la vita. Il discepolo risponde con un profonda analisi sul pensiero del sommo filosofo.

- La morte