Timeline

Chat

Prospettiva

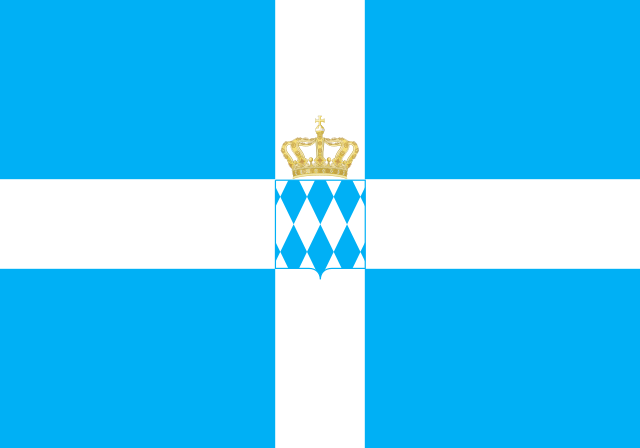

Casato di Wittelsbach

nobile famiglia tedesca, sovrani della Baviera dal 1180 al 1918 Da Wikipedia, l'enciclopedia libera

Remove ads

Il Casato dei Wittelsbach (in tedesco: Haus Wittelsbach) è un'antica dinastia bavarese, i cui rami hanno governato territori in tutta la Germania ed in Europa, come gli elettorati di Baviera, del Palatinato, l'Elettorato di Colonia, l'Olanda, la Zelanda, la Svezia (che all'epoca governava anche la Finlandia), la Danimarca, la Norvegia, l'Ungheria, la Boemia e la Grecia. La famiglia ebbe tre dei suoi membri eletti imperatori del Sacro Romano Impero; regnarono sul regno di Baviera, creato nel 1806 e soppresso nel 1918, dopo la sconfitta della Germania nella Prima guerra mondiale. E' considerata la più antica dinastia tedesca tuttora esistente e una delle più antiche d'Europa. Il nome Wittelsbach deriva dall'unione del termine alto-tedesco antico witu, legno o bosco, e bach, ruscello, quindi traducibile in italiano in "bosco nei pressi del ruscello".

Remove ads

Remove ads

Storia

Riepilogo

Prospettiva

Origine

La Casata Wittelsbach discende probabilmente dall'antica dinastia ducale della Baviera dei Luitpoldingi, il cui capostipite è Liutpoldo di Baviera, che morì nel 907 durante la battaglia di Presburgo, combattuta contro gli Ungari. Una linea collaterale di questa casa è quella dei conti di Scheyern, noti tramite alcuni documenti dal 1070; tra il 1115 ed il 1116 il casato assunse il nome Wittelsbach, ovvero un castello, vicino ad Aichach, che Ottone IV aveva ottenuto da Enrico V di Franconia [1]. Il nome Wittelsbach deriva dall'unione del termine alto-tedesco antico witu, legno o bosco, e bach, ruscello, quindi traducibile in italiano in "bosco nei pressi del ruscello"; tra le prime citazioni del nome vi è quella in un documento del 1150 dell'imperatore Enrico V di Franconia, in cui viene citato il conte "Otto von Witilinesbac" [2]. Ottone VI (come duca, Ottone I), figlio di Ottone IV, è noto per aver salvato durante la prima spedizione di Federico I Barbarossa in Italia, l'esercito tedesco da un'imboscata tesagli sulla via del ritorno, nel settembre 1155 [3]. Dopo la caduta di Enrico il Leone, Federico I lo investì del ducato di Baviera; non gli riuscì però nel breve suo governo (morì nel 1183) di conseguire tutti i diritti inerenti alla dignità ducale. Solo sotto il suo successore, il duca Ludovico I (1183 -1231), e suo figlio Ottone II (1231- 1253), si consolidò la potenza territoriale dei Wittelsbach, che nel 1214 acquistarono la contea del Palatinato renano.

I figli di Ottone, Ludovico II e Enrico I, divisero le terre bavaresi nel 1255: Ludovico ottenne l'Alta Baviera e il Palatinato, Enrico la Bassa Baviera. I territori rimasero divisi anche sotto i loro figli, ma essendosi estinta presto la linea dei duchi della Bassa Baviera, questa passò all'Alta Baviera già sotto Ludovico IV, figlio di Ludovico II, diventato re dei Romani nel 1314. Ludovico concluse nel 1329 con Rodolfo II e Roberto I, figli di Rodolfo I, il trattato di Pavia (1329), che portò alla secolare divisione del Palatinato dalla Baviera: Ludovico IV il Bavaro divenne capostipite della linea bavarese, estintasi nel 1777. La linea più antica, la rudolfina, che si divise più volte, ebbe il Palatinato renano e la maggior parte dell'Alto Palatinato [4].

Divisione territoriale

Linea bavarese

Re Ludovico il Bavaro era riuscito ad assicurare alla sua famiglia una grande potenza; nel 1324, quando si estinse la famiglia degli Ascani, investì il suo primogenito Ludovico della marca di Brandeburgo, nel 1342 gli conferì anche il Tirolo, e gli combinò le nozze con Margherita Maultasch, poi contessa del Tirolo. Il futuro Ludovico V di Baviera, nel 1346, acquistò egli stesso, come erede della consorte, le contee di Olanda, Zelanda e Frisia. Contrariamente alla sua volontà, alla sua morte, avvenuta nel 1347, i figli compirono una nuova divisione territoriale, tra il 1349 ed il 1351. Dopo che l'Alta e la Bassa Baviera furono nuovamente unite (1363 - 1375) sotto il dominio del duca Stefano II, si venne nel 1392 ad una terza divisione territoriale, con i suoi tre figli Stefano III, Federico e Giovanni: furono così fondati tre ducati separati, quello di Ingolstadt sotto Stefano, Landshut sotto Federico e Monaco sotto Giovanni. Queste linee si estinsero in parte abbastanza presto: nel 1447 il ducato Ingolstadt fu riunito a quello di Landshut, e nel 1505 il ducato di Ingolstadt-Landshut fu annesso a Monaco. Alberto IV di Baviera-Monaco (1465 - 1508) divenne nel 1505 duca di una Baviera unita. Per la sicurezza del patrimonio, introdusse nel 1506, il diritto di primogenitura. Sotto i suoi successori, Guglielmo IV (1508 - 1550), Alberto V (1550 - 1579), Guglielmo V (1579 - 1597), fu continuato lo sviluppo della potenza territoriale della Baviera.

I Wittelsbach sostennero politicamente dal 1534 gli Asburgo, nella loro lotta contro la Riforma; Massimiliano I (1597 - 1651) fu capo della Controriforma in Germania. La potenza della dinastia toccò sotto il suo regno l'apogeo: dopo che il Palatinato combatté nei primi anni della guerra dei Trent'anni, l'imperatore Ferdinando gli conferì nel 1623 la dignità elettorale di Federico V del Palatinato, che era stato bandito. Nel 1628 Massimiliano ottenne come indennità di guerra l'Alto Palatinato, che tornò così alla Baviera. Suo nipote, Massimiliano II Emanuele (1679 - 1726) figlio di Ferdinando Maria di Baviera (1651 - 1679), sostenne in un primo tempo gli Asburgo nella guerra contro i Turchi, ma durante la guerra di successione di Spagna si schierò con la Francia, guadagnandosi presso i principi tedeschi la nomea di traditore; molto probabilmente Massimiliano contava in una strepitosa vittoria sull'Austria che gli avrebbe permesso di proporsi ai principi elettori come imperatore del Sacro Romano Impero, al posto degli Asburgo. L'elettore bavarese fu bandito nel 1700 e perdette così il proprio regno, che poté però riacquistare intatto con la pace di Rastatt (1714). Nel 1724 concluse con il Palatinato elettorale un accordo che, regolando i diritti di successione, intendeva preparare l'unione dei due possedimenti Wittelsbach; l'accordo fu rinnovato nel 1766, nel 1771 e nel 1774. Suo figlio Carlo Alberto (1726 - 1745) rinnovò la lega con la Francia, e avendo nel 1740 elevato delle pretese alla successione di casa d'Asburgo, si venne alla guerra di successione austriaca, nel corso della quale l'elettore fu nominato nel 1742 sovrano del Sacro Romano Impero, con il nome di Carlo VII. Dopo la sua morte, suo figlio Massimiliano III (1745 - 1777) riconobbe la Prammatica Sanzione, ottenendo a sua volta la restituzione della Baviera. Con lui si estinse nell'anno 1777 la linea bavarese della famiglia e in base all'accordo sui diritti di successione, la Baviera fu riunita al Palatinato, sotto il governo di Carlo Teodoro del Palatinato [4].

Linea palatina

Dinastia di Wittelsbach

In conformità all'accordo di Pavia del 1329, nel Palatinato si succedettero Rodolfo II, Roberto I e Roberto II, figlio di Adolfo del Palatinato. Con la Bolla d'oro, il Palatinato fu elevato nel 1356 ad elettorato (gli elettori erano dei principi tedeschi con il diritto di voto alle elezioni dell'imperatore del Sacro Romano Impero) e fu stabilita contemporaneamente l'indivisibilità dei territori costituenti l'elettorato stesso. Roberto fondò nel 1386 l'università di Heidelberg; ampliò con numerosi acquisti i possedimenti della sua casa e tra i più importanti vi sono le contee di Simmern e Zweibrücken. Gli successe come principe elettore il nipote Roberto II (1390 - 1398), a cui riuscì ad assicurare nel 1395 l'indivisibilità del Palatinato. Suo figlio Roberto III (1398 - 1410) fu re dei Romani dal 1400 al 1410. Dopo la sua morte, i suoi quattro figli si divisero i domini con la clausola che, all'estinguersi di una delle linee, i suoi territori dovevano passare indivisi alla successiva, per ricostituire l'unità. Delle linee allora costituitesi ebbero vita più duratura solo la cosiddetta famiglia elettorale, e il ramo di Simmern-Zweibrücken, che nel 1459 si suddivise nelle linee di Simmern e di Palatinato-Zweibrücken. Alla linea elettorale, residente in Heidelberg, appartenne l'elettore Federico I il Vittorioso (1449 - 1476), il quale riuscì ad ampliare il proprio territorio in varie guerre. La linea si estinse nel 1559 con l'elettore Ottone Enrico, che favorì l'introduzione della Riforma nel Palatinato; i suoi possedimenti passavano alle altre linee, e cioè i territori dell'Elettorato alla linea di Simmern, Neuburg e Sulzbach alla linea di Zweibrücken. Sotto gli elettori della casa Simmern fu introdotto il calvinismo nel Palatinato (Catechismo di Heidelberg, 1563). Federico IV fu il fondatore dell'Unione protestante (1609); suo figlio Federico V fu eletto nel 1619 re di Boemia, ma dopo la sconfitta della Montagna Bianca, nel 1620, perdette il paese e la dignità elettorale. L'Alto Palatinato passarono alla Baviera, mentre le altre regioni furono restituite a suo figlio Carlo Ludovico nella pace di Vestfalia (1648). Con esse fu creato un nuovo e ottavo elettorato.

Con la morte di Carlo II Wittelsbach e l'estinzione della sua linea nel 1685, re Luigi XIV di Francia elevò delle pretese sul Palatinato, ma il ramo Palatinato-Neuburg poté tuttavia far valere i suoi diritti. Il ramo di Zweibrücken già nel XVI secolo si era diviso in varie linee secondarie: la Neuburg-Sulzbach, ereditò nel 1685, col ramo di Neuburg, l'elettorato e i territorî del ramo di Simmern, inoltre il ramo più antico, di Neuburg, si estinse nel 1742. Dal più giovane, Sulzbach, provenne l'elettore Carlo Teodoro, che riunì la Baviera con il Palatinato elettorale e morì nel 1799 senza discendenza. Nella seconda linea di questo ramo di Zweibrücken si distinse una linea collaterale, Kleeburg, che, per il matrimonio celebrato tra Giovanni Casimiro e la sorella di Gustavo II Adolfo di Svezia, Caterina Vasa, acquistò diritti sul trono svedese e nel 1654 Carlo X Gustavo cinse la corona svedese. I Wittelsbach in Svezia non ebbero però lunga durata: si estinse nell'anno 1718 la linea svedese della casata bavarese. La linea tedesca degli Zweibrücken iuniore si spense nel 1731, con Gustavo del Palatinato-Zweibrücken. Il ramo più giovane della linea seniore dei Zweibrücken (Birkenfeld-Bischweiller) riunì all'estinguersi delle linee collaterali l'intero dominio dello Zweibrücken, convertendosi nel 1746 al cattolicismo e alla morte dell'elettore Carlo Teodoro di Neuburg-Sulzbach (1799) ereditò l'intero territorio dei Wittelsbach, Palatinato e Baviera insieme con la dignità elettorale. Il primo sovrano della Baviera unita fu Massimiliano IV Giuseppe (1799 - 1825), fondatore e primo sovrano del regno di Baviera. Durante il regno dei suoi successori Ludovico I (1825 - 1848) e Massimiliano II (1848 - 1864), Monaco assunse una grande importanza come centro culturale e spirituale. A Massimiliano succedette il primogenito Ludovico o Luigi II (1864 - 1886). Dopo la morte di questi, in nome di Ottone, fratello del re Ludovico II, malato di mente, assunse la reggenza il principe Luitpold, morto nel 1912, quando gli successe il figlio Ludovico, sempre come reggente, e poi divenuto re di Baviera nel 1913 con il nome Ludovico o Luigi III. La monarchia bavarese finì nel 1918 a seguito della sconfitta nella Prima guerra mondiale e la Rivoluzione di novembre, nel 1918, che porto così alla caduta anche della Casata Wittelsbach, che lasciò il trono bavarese dopo 738 anni [4].

Dal 1583 al 1761, alcuni membri della casata Wittelsbach ricoprirono la carica di principi-arcivescovi di Colonia; il primo a ricoprire tale carica fu Ernesto di Baviera, ultimo figlio del duca Alberto V di Baviera e della consorte, Anna d'Asburgo. I successivi Wittelsbach a reggere il governo a Colonia furono Ferdinando, Massimiliano Enrico, Giuseppe Clemente e Clemente Augusto di Baviera, deceduto nel 1761.

Troni d'Europa

Regno d'Ungheria

Nella primavera del 1300, quando re Andrea III d'Ungheria era ancora in vita, parte dei nobili ungheresi indicarono come suo successore al trono il giovane Carlo Roberto d'Angiò, nipote di Maria d'Ungheria e appartenente al casato degli Arpadi; la candidatura era fortemente sostenuta dal Papa Bonifacio VIII, il quale era interessato ad allargare la sua influenza alla nazione ungherese. Il giovane Carlo Roberto venne incoronato a Esztergom nel 1301 ma la maggioranza dei nobili ungheresi non riconobbe la legittimità dell'incoronazione e si oppose al nuovo sovrano.[5] I nobili si rivolsero a Venceslao II di Boemia, oppositore degli angioini, e questi accettò la corona per il figlio, Venceslao III di Boemia appena dodicenne che venne quindi incoronato come anti-re nell'agosto del 1301 a Székesfehérvár. In questo caso venne utilizzata la Corona di Santo Stefano e Venceslao assunse il nome di Laszló (Ladislao V d'Ungheria). L'incoronazione venne messa in discussione dal pontefice e a fronte della forte opposizione da parte del clero e degli Asburgo , nel 1304, Venceslao II riportò il figlio e le insegne reali in Boemia. Nel 1301 la corona ungherese era stata offerta a Ottone III, già duca della Bassa Baviera, in quanto nipote di Béla IV d'Ungheria, ma rifiutò, fino a quando nel 1305 decise di accettare la nuova offerta. Nell'agosto del 1305, Venceslao III di Boemia rinunciò a ogni pretesa sul Regno d'Ungheria (il defunto Béla IV era il nonno materno di Ottone e il trisnonno paterno di Venceslao), a beneficio di Ottone a cui consegnò le insegne reali.[5] Il nuovo sovrano ungherese raggiunse Buda nel novembre di quell'anno in incognito, travestito da mercante. Il 6 dicembre venne incoronato con la corona di Santo Stefano a Székesfehérvár dai vescovi di Veszprém e Csanád, cambiando il proprio nome in Béla in onore del nonno.[5]

Mentre governò in Ungheria, il Ducato di Bassa Baviera venne retto dal fratello Stefano. Ottone non si rivelò abile nel rafforzare la propria posizione, difatti nel 1306 il suo principale oppositore, Carlo Roberto d'Angiò, occupò le città di Esztergom, Zvolen, il Castello di Spiš e altre fortezze nel nord del paese e l'anno dopo arrivò fino a Buda. Nel 1307 re Ottone o Bela si recò in visita dal voivoda di Transilvania Ladislao III Kán, probabilmente con l'idea di rafforzare la schiera dei suoi alleati verso sud-ovest; Ladislao invece lo imprigionò in uno dei suoi castelli e il 10 ottobre i magnati presenti all'assemblea di Rákos proclamarono Carlo Roberto d'Angiò quale loro nuovo re, ma i nobili più potenti quali Matteo Csák, Amadeus Aba e lo stesso Ladislao rifiutarono questa soluzione. Alla fine, dopo alcuni mesi di prigionia Ottone abdicò al trono ungherese nel 1308, venendo consegnato al barone ungherese Ugrin Csák, alleato degli Angiò, liberato dopo il pagamento di un ingente riscatto ed espulso dal paese [5]. Rientrò in Baviera passando dalla Galizia e dalla Slesia. Ospite di Enrico III di Slesia-Glogau, Ottone III si innamorò della figlia Agnes von Glogau che sposò il 18 maggio del 1308 a Straubing [5][4].

Scandinavia

Cristoforo di Baviera era figlio del conte Giovanni del Palatinato-Neumarkt e di Caterina Vratislava, sorella di Eric di Pomerania; il padre Giovanni era figlio Roberto del Palatinato, re dei Romani. In quanto nipote di Eric di Pomerania, Cristoforo, che pure era poco familiare con le condizioni della Scandinavia, venne scelto dalla nobiltà danese come successore dello zio, prima come reggente dal 1439, e quindi come re dal 1440. Probabilmente doveva essere solo un fantoccio, comunque riuscì a mantenere una qualche autonomia. Nel complesso il suo regno, secondo le politiche della nobiltà e della sua successione, può essere considerato l'inizio del lungo periodo di equilibrio tra potere reale e la nobiltà, che durò fino al 1660. Per concessione venne successivamente riconosciuto re anche in Svezia e Norvegia. Nel 1441, re Cristoforo represse una grande rivolta contadina nello Jutland Settentrionale (uno degli eventi interni centrali del suo breve regno) e complessivamente il suo regno significò una crescente soppressione dei contadini, in particolare nella Danimarca Orientale. D'altra parte egli cercò di appoggiare le città e i loro mercanti, nei limiti di quanto la nobiltà e le città anseatiche gli permisero. Durante il suo regno, Copenaghen poté finalmente dirsi diventata la capitale della Danimarca (statuto municipale del 1443). Cristoforo morì il 6 gennaio 1448 e il 28 ottobre 1449 la moglie Dorotea si risposò con Cristiano I di Danimarca.

Tra il 1646 ed il 1648, Carlo del Palatinato-Zweibrücken-Kleeburg, figlio di Giovanni Casimiro del Palatinato-Zweibrücken-Kleeburg e della moglie, la principessa Caterina di Svezia, risiedette stabilmente presso la corte svedese, prospettandoglisi anche un possibile matrimonio con la regina Cristina di Svezia; tale proposta, però, fallì per la particolare scelta della sovrana svedese di non sposarsi ed egli tornò così in Germania a combattere le forze degli austriaci. Quando, infine, la Guerra dei trent'anni terminò, la regina Cristina lo nominò quale suo successore al trono nel 1649, malgrado l'opposizione del Consiglio di Stato e del cancelliere Axel Oxenstierna. Nel 1648 era stato nel frattempo nominato comandante di tutte le forze svedesi impegnate in Germania. Quando nel 1654 la regina Cristina di Svezia abdicò, Carlo poté assumere la corona di Svezia, con il nome di Carlo X Gustavo di Svezia [6]. I successivi sovrani svedesi appartenevano sempre alla dinastia Wittelsbach, quindi Carlo XI, Carlo XII e la regina Ulrica Eleonora di Svezia, la quale fu l'ultima sovrana svedese del ramo Palatinato-Zweibrücken. Il 23 gennaio 1714, la regina Ulrica Eleonora si fidanzò con Federico d'Assia-Kassel, ed il conseguente matrimonio venne celebrato il 24 marzo 1715. La sovrana era favorevole a una monarchia assoluta e mal sopportava l'ingerenza del parlamento nelle sue operazioni di governo; l'unico fatto che l'aveva spinta ad accettare la nuova costituzione era il fatto di non perdere il trono. A tal proposito decise di supportare le ambizioni politiche del marito nel divenire sua coreggente, seguendo l'esempio di Guglielmo III d'Olanda e Maria II d'Inghilterra, ma questo non le venne permesso dal Riksdag, il parlamento svedese, in quanto i coreggenti erano stati proibiti in Svezia dal XV secolo. A questo punto, pressata da più parti e dopo appena un anno di regno, Ulrica Eleonora abdicò completamente in favore del marito, il quale nel 1720 venne incoronato re con il nome di Federico I di Svezia. Ulrica Eleonora morì di vaiolo nel 1741. Il regno di suo marito segnò l'inizio di un periodo tradizionalmente conosciuto come "epoca della libertà svedese", durante il quale la monarchia svedese perse gran parte del suo potere a vantaggio della nobiltà [7].

Regno Unito

Il 30 settembre 1658, Sofia del Palatinato, figlia dell'Elettore Federico V del Palatinato e della consorte, Elisabetta Stuart, quest'ultimo figlia del re Giacomo d'Inghilterra e Scozia, sposò a Heidelberg il principe Ernesto Augusto di Brunswick-Lüneburg, che, nel 1692, venne elevato al rango di principe elettore di Hannover; gli elettori erano dei principi tedeschi con il diritto di voto alle elezioni dell'imperatore del Sacro Romano Impero. Ernesto Augusto era un cugino di secondo grado della madre di Sofia, Elisabetta, in quanto entrambi erano pronipoti e discendenti di Cristiano III di Danimarca. La corona d'Inghilterra, in mancanza di un discendente legittimo di Maria II, Guglielmo III e della regina Anna, venne offerta «all'eccellentissima principessa Sofia, elettrice e duchessa vedova di Hannover» e ai «suoi eredi, se protestanti». L'estratto dell'atto che nomina Sofia erede del regno recita così:

(inglese)

«Therefore for a further Provision of the Succession of the Crown in the Protestant Line We Your Majesties most dutifull and Loyall Subjects the Lords Spirituall and Temporall and Commons in this present Parliament assembled do beseech Your Majesty that it may be enacted and declared and be it enacted and declared by the Kings most Excellent Majesty by and with the Advice and Consent of the Lords Spirituall and Temporall and Comons in this present Parliament assembled and by the Authority of the same That the most Excellent Princess Sophia Electress and Dutchess Dowager of Hannover Daughter of the most Excellent Princess Elizabeth late Queen of Bohemia Daughter of our late Sovereign Lord King James the First of happy Memory be and is hereby declared to be the next in Succession in the Protestant Line to the Imperiall Crown and Dignity of the forsaid Realms of England France and Ireland with the Dominions and Territories thereunto belonging after His Majesty and the Princess Anne of Denmark and in Default of Issue of the said Princess Anne and of His Majesty respectively.»

«Therefore for a further Provision of the Succession of the Crown in the Protestant Line We Your Majesties most dutifull and Loyall Subjects the Lords Spirituall and Temporall and Commons in this present Parliament assembled do beseech Your Majesty that it may be enacted and declared and be it enacted and declared by the Kings most Excellent Majesty by and with the Advice and Consent of the Lords Spirituall and Temporall and Comons in this present Parliament assembled and by the Authority of the same That the most Excellent Princess Sophia Electress and Dutchess Dowager of Hannover Daughter of the most Excellent Princess Elizabeth late Queen of Bohemia Daughter of our late Sovereign Lord King James the First of happy Memory be and is hereby declared to be the next in Succession in the Protestant Line to the Imperiall Crown and Dignity of the forsaid Realms of England France and Ireland with the Dominions and Territories thereunto belonging after His Majesty and the Princess Anne of Denmark and in Default of Issue of the said Princess Anne and of His Majesty respectively.»

(italiano)

«Quindi per un'ulteriore disposizione sulla Successione alla Corona nella Linea Protestante, Noi, diligentissimi e Lealissimi Sudditi di Vostra Maestà, Lord Spirituali e Temporali e Comuni riuniti in questo Parlamento, supplichiamo la Vostra Maestà che possa venire emanato e dichiarato e sia emanato e dichiarato dall'Eccellentissima Maestà del Re, con il Consiglio ed il Consenso dei Lord Spirituali e Temporali e dei Comuni riuniti in questo Parlamento, e con l'Autorità degli stessi, Che l'Eccellentissima Principessa Sofia Elettrice e Duchessa Vedova di Hannover, Figlia dell'Eccellentissima Principessa Elisabetta, in seguito Regina di Boemia, Figlia del nostro precedente Sovrano Signore Re Giacomo il Primo di felice Memoria, sia e venga quindi dichiarata la prossima nella Successione in Linea Protestante alla Corona Imperiale e Dignità dei predetti Reami di Inghilterra, Francia ed Irlanda, con i Domini e Territori a questi appartenenti, dopo Sua Maestà e la Principessa Anna di Danimarca ed in Mancanza di Discendenti della suddetta Principessa Anna e Sua Maestà rispettivamente.»

«Quindi per un'ulteriore disposizione sulla Successione alla Corona nella Linea Protestante, Noi, diligentissimi e Lealissimi Sudditi di Vostra Maestà, Lord Spirituali e Temporali e Comuni riuniti in questo Parlamento, supplichiamo la Vostra Maestà che possa venire emanato e dichiarato e sia emanato e dichiarato dall'Eccellentissima Maestà del Re, con il Consiglio ed il Consenso dei Lord Spirituali e Temporali e dei Comuni riuniti in questo Parlamento, e con l'Autorità degli stessi, Che l'Eccellentissima Principessa Sofia Elettrice e Duchessa Vedova di Hannover, Figlia dell'Eccellentissima Principessa Elisabetta, in seguito Regina di Boemia, Figlia del nostro precedente Sovrano Signore Re Giacomo il Primo di felice Memoria, sia e venga quindi dichiarata la prossima nella Successione in Linea Protestante alla Corona Imperiale e Dignità dei predetti Reami di Inghilterra, Francia ed Irlanda, con i Domini e Territori a questi appartenenti, dopo Sua Maestà e la Principessa Anna di Danimarca ed in Mancanza di Discendenti della suddetta Principessa Anna e Sua Maestà rispettivamente.»

Sofia giocò un ruolo importante nella storia britannica e nella genealogia della casa reale: in quanto figlia di Elisabetta Stuart e nipote di Giacomo I d'Inghilterra (VI di Scozia), era la più stretta parente protestante di Guglielmo III (re d'Inghilterra e Scozia per matrimonio, figlio della principessa Maria Enrichetta, figlia a sua volta di Carlo I d'Inghilterra), dal momento che la cognata del sovrano, la futura regina Anna, non aveva figli. Nel 1701, prima che salisse al trono Anna, ancora durante il regno di Guglielmo, l'Act of Settlement rese Sofia erede presuntiva di Anna con lo scopo di porre fine a qualunque pretesa del cattolico Giacomo Francesco Edoardo Stuart, che sarebbe potuto salire al trono con il nome di Giacomo III, e di tutti gli altri cattolici che potessero vantare un qualche diritto successorio, in particolare Anna Maria d'Orléans che per diritto ereditario, la madre era Enrichetta Anna Stuart, era l’erede dotata di maggior diritto a succedere al trono di Gran Bretagna, ma essendo cattolica e francese, e prima sovrana di Casa Savoia fu esclusa insieme ai primi 56 della linea di successione. L’elettrice Sofia era la 57ª. L'atto restrinse infatti la successione al trono ai soli eredi protestanti di Sofia di Hannover, che non siano mai stati cattolici e che non abbiano sposato un cattolico [8]. Benché considerevolmente più vecchia della regina Anna, Sofia godeva di una salute molto più forte; nel giugno del 1714, mentre stava passeggiando nei giardini del Castello di Herrenhausen, venne sorpresa da un improvviso acquazzone che la costrinse a correre al riparo, ma ebbe un collasso e morì, all'età di ottantatré anni.[9] Poche settimane più tardi, Anna d'Inghilterra morì all'età di quarantanove anni, Sofia fu quindi molto vicina a ereditare il trono britannico e, se fosse successo, sarebbe stata la persona più vecchia a venire incoronata monarca di Gran Bretagna. Il figlio maggiore di Sofia, l'elettore Giorgio Luigi di Hannover, divenne erede presuntivo al posto della madre e, qualche settimana più tardi, succedette alla regina Anna come Giorgio I di Gran Bretagna. Sofia Carlotta, figlia di Sofia del Palatinato, sposò Federico I di Prussia, dal quale discendono i successivi re di Prussia e imperatori di Germania. La linea di successione giacobita è attualmente all'interno della casa di Wittelsbach, nella persona di Franz di Baviera, nipote del principe Rupprecht di Baviera [10].

Grecia

Con il Trattato di Londra e di Costantinopoli, la Grecia adottò la forma governativa della monarchia e di conseguenza incominciò la ricerca del primo Re di Grecia: all'inizio fu designato quale nuovo sovrano ellenico il principe Leopoldo di Sassonia-Coburgo-Gotha, poi primo Re del Belgio, che però rifiutò la proposta poiché diffidava della neo corona ellenica. In seguito, la scelta delle grandi potenze cadde sul principe Ottone Wittelsbach, figlio del re Ludovico I di Baviera e primo cugino dell'Imperatrice Elisabetta d'Austria. Con la Conferenza di Londra del 1832, Ottone fu proclamato Re di Grecia il 7 maggio dello stesso anno, venendo poi riconosciuto come primo sovrano ellenico dall'Assemblea nazionale ellenica il 5 ottobre 1832. Ottone I salì sul trono greco quando era ancora minorenne. Il suo primo governo fu inizialmente gestito da un Consiglio di reggenza, composto da alcuni uomini della corte bavarese, che avevano lasciato la Baviera per il neo regno ellenico. Uno dei massimi esponenti bavaresi in Grecia fu Josef Ludwig von Armansperg, nonché Primo ministro. Inoltre nel 1832 venne istituito un corpo militare denominato Corpo ausiliario bavarese, che faceva parte dell'Esercito greco e precedentemente dell'Esercito reale bavarese. Ottone di Grecia sbarcò il 25 gennaio 1833 a Nauplia, allora capitale del neo regno greco. Il 18 settembre 1834 la capitale venne trasferita ad Atene, ufficialmente il 1° dicembre. Dal momento che Atene era diventata la capitale, si doveva costruire nella città una serie di edifici istituzionale per accogliere la nuova corte reale ed il governo. Gli architetti bavaresi si misero così al lavoro per tracciare le grandi linee di un piano urbanistico che teneva conto degli spazi riservati agli scavi archeologici che il giovane re venerava e aveva a cuore. Durante questi anni (1836 - 1842) fu costruito il Palazzo Reale, oggi sede del Parlamento. Tuttavia, all’epoca, la città greca soffriva di una mancanza di acqua accessibile: le tubature e le fogne erano vecchie e spesso fuori uso, inoltre l’acquedotto doveva essere restaurato, e solo alcuni dei pozzi e delle fontane funzionavano ancora. Gli ateniesi non riuscivano a capire come il loro nuovo sovrano potesse dare priorità allo scavo e alla conservazione di colonne o fregi archeologici, statue o bassorilievi. Né erano convinti che la costruzione di un palazzo fosse una questione urgente. Credevano che il loro nuovo monarca e il suo entourage ponessero più enfasi sul glorioso passato della Grecia che sul loro tenore di vita quotidiano in una città devastata. Il malcontento scoppiò quando entrarono in vigore i primi espropri. Così, il Consiglio di Reggenza sospese le requisizioni e il re Ludovico I scelse un nuovo architetto dalla Baviera. Leo von Klenze elaborò un nuovo piano per la città di Atene che ridusse la superficie degli scavi e progettò una nuova sezione a nord-est [11][12][13][14].

Una volta raggiunta la maggiore età, Otto rimosse i reggenti quando si dimostrarono impopolari con il popolo, e governò come monarca assoluto. Nel 1835, il re fu dichiarato monarca assoluto della Grecia, e mentre era assiduo nel suo lavoro e pieno di buone intenzioni, spesso esitava a prendere decisioni. Durante il regno assoluto, Ottone presidiò personalmente il governo della nazione dal 1837 al febbraio 1841 e dall'agosto 1841 al 1843. Sempre nel periodo assolutista, il sovrano nominò comunque alcuni Primi ministri, come Ignaz von Rudhart, ancora premier bavarese, e Alexandros Mavrokordatos, uno dei primi Premier di origine greca. Come altri Wittelsbach, dinastia regnante bavarese, era incline agli attacchi d’ansia e persino alla nevrastenia. Ci furono disordini alla sua incoronazione quando rifiutò di convertirsi all’ortodossia. Il Santo Sinodo di Grecia non pensava di consacrare uno “scismatico”. Su consiglio di suo padre, Ottone I lasciò la Grecia per trovare una sposa adatta: il 22 novembre 1836 sposò Amalia di Oldenburg, figlia del Granduca Augusto I di Oldenburg e della moglie, Adelaide di Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym. Tornato nel 1837 con la regina Amalia, Ottone si stabilì nel Palazzo Reale, costruito in stile neoclassico. A questo punto, la città di Atene aveva un teatro, locande, ristoranti, una società archeologica, e bande circolari che suonavano valzer per gli spettatori. Ancora più importante, l’acquedotto funzionava perché le tubature erano state riparate. Il 3 maggio 1837 fu fondata l'Università di Atene. Nel 1838 il giorno dell'Annunciazione fu celebrato per la prima volta come anniversario della Rinascita Nazionale. Il 30 maggio 1841 fu istituita la Banca Nazionale di Grecia e nel 1842 fu costruita la Cattedrale Metropolitana di Atene.

Al tempo il re greco si trovò subito di fronte a gravi difficoltà, poiché i suoi sudditi mal si rassegnavano a rinunciare al sogno di una Grecia più grande, concetto e pensiero irredentista che prende il nome di "Megali Idea". La divisione dei partiti, gli errori della reggenza, prima, quelli del sovrano, poi, rendevano più difficile la situazione. Scoppiò nel 1840 una rivolta greco-ortodossa che condannava la fede protestante di Ottone e della regina Amalia. Nel 1843 scoppiò poi una seconda rivolta, guidata da ufficiali militari e sostenuta da un'ampia sezione trasversale della società greca, che mirava alla creazione di una monarchia costituzionale. All'inizio re Ottone si rifiutò di istituire un regime governativo che limitasse le sue prerogative, ma poi si piegò alla volontà del popolo greco. Da allora in poi, indossò una fustanella, il tradizionale indumento a pieghe simile a una gonna, anche se questo gesto non fece nulla per ingraziarsi il rispetto degli ateniesi. La Costituzione del 1844, promulgata il 18 marzo 1844, costituì la Grecia come monarchia costituzionale, limitando significativamente i poteri del monarca e gettando le basi per la democrazia parlamentare [15]. La Costituzione greca del 1844 definiva la Grecia come una monarchia costituzionale,[16] prevedendo un parlamento bicamerale composto da una Camera dei Deputati e un Senato. Riguardo alla questione panellenica, riunire tutti i greci sotto un unico stato, Ottone cercò l'appoggio della Russia, favorendo una possibile entrata della Grecia nella Guerra di Crimea. Il problema era che nel Mar Egeo, in particolare nei pressi del Pireo, il porto di Atene, vi era la flotta anglo-francese, che voleva frenare i pensieri irredentisti e panellenici della Grecia nei confronti dell'Impero ottomano [17]. Ottone decise di non scendere in guerra, scaturendo un malcontento, soprattutto nell'ambito militare, contro di sé per non aver dichiarato guerra alla Turchia. Nel 1861 scoppiarono due congiure militari, nel 1862 ci fu un'insurrezione a Nauflia ed una rivolta a Siro, sempre nello stesso anno. Nell'ottobre 1862 si ribellarono le guarnigioni di Atene e di Missolungi. Nonostante gli eventi, Ottone I non volle ricorrere alla violenza per soffocare il moto e preferì allontanarsi e fu deposto così dal governo provvisorio. Il 24 ottobre s'imbarcò su di una nave inglese, lasciando per sempre la Grecia, che aveva amata ma che non aveva saputo governare [15][18][19][20].

I diritti alla successione greca erano passati tuttavia all'altro fratello maggiore di re Ottone, il principe Luitpold di Baviera, che tecnicamente salì al trono greco nel 1867, alla morte dell'ex sovrano greco. A causa della rinuncia di tutti i diritti alla successione ellenica da parte di suo figlio, il futuro re Ludovico III di Baviera, alla morte di Luitpold, i diritti al trono di Grecia sarebbero stati ereditati dal figlio secondogenito, Leopoldo di Baviera. La linea di discendenza di Luitpold è tuttavia estinta con l'eccezione dei discendenti di Ludovico III. Comunque la famiglia non ha mai rivendicato diritti sul Regno di Grecia, anzi donò nel 1959 i Gioielli della Corona greca, creati per Ottone I, al re Paolo di Grecia [21].

Spagna

Alla fine del XVII secolo, appariva ormai chiaro che il re Carlo II di Spagna sarebbe morto senza eredi; prima dello scoppio della Guerra di successione spagnola, Giuseppe Ferdinando di Baviera era il candidato favorito dell'Inghilterra e delle Sette Province Unite a succedergli, e così lo stesso sovrano spagnolo lo scelse come suo erede. La madre di Carlo II, la regina Marianna d'Austria, aveva a suo tempo supportato la candidatura di Massimiliano Emanuele, elettore di Baviera, marito di sua nipote Maria Antonia, e ugualmente supportò poi quella di Giuseppe Ferdinando (che discendeva da Filippo I di Castiglia). Le pretese bavaresi trovarono il sostegno dei nobili che si erano dimostrati ostili nei confronti di Maria Anna di Neuburg, seconda moglie di Carlo II. Sul letto di morte, l'imperatore Leopoldo I d'Asburgo costrinse sua figlia, Maria Antonia (madre dell'elettore) a rinunciare ai propri diritti di modo da limitare i poteri del piccolo principe. Fu da quel momento che iniziò de facto una guerra tra le due Marianne, la regina madre e la consorte. Il periodo tra il 1693 ed il 1696 (l'anno della morte della regina madre) furono anni di costanti tensioni politiche ed intrighi. Attorno alla regina consorte si era infatti formata una squadra molto coesa. Secondo dei pettegolezzi circolati a corte, vi era un complotto per portare il principe Giuseppe Ferdinando a Madrid per poter essere definitivamente sul trono spagnolo con la reggenza della regina madre e dei suoi principali sostenitori.

Marianna d'Austria morì il 16 maggio 1696; il suo trionfo si compì postumo e cioè quando il figlio Carlo II siglò il proprio testamento nel settembre del 1696 designando Giuseppe Ferdinando di Baviera quale suo erede. Tale testamento venne fortemente supportato dal cardinale Portocarrero, che durante tutto il regno di Carlo II ebbe un potere straordinario in Spagna. Il Cardinale sarebbe stato il tutore della reggenza per il futuro sovrano spagnolo, durante la sua minore età. Nel testamento il re affermava:

«Dichiaro dunque mio legittimo successore in tutti i miei regni, stati e domini, il principe elettorale Massimiliano Giuseppe, unico figlio dell'arciduchessa Maria Antonia, mia nipote, e del duca elettorale di Baviera, che a sua volta era unico figlio dell'imperatrice Margherita, mia sorella, che sposò l'imperatore, mio zio, primo in linea di successione in tutti i miei regni, per testamento del re, mio signore e padre, come richiesto dalle leggi di questi regni; l'esclusione della regina di Francia mia sorella fa sì che il detto principe elettorale Giuseppe Ferdinando sia l'unico erede di diritto, il maschio di discendenza più vicino alla mia persona ed in linea diretta, quale mio legittimo successore...[22]»

Giuseppe Ferdinando morì improvvisamente a soli 6 anni, di vaiolo, il 6 febbraio 1699; si diffuse la voce di un suo possibile avvelenamento, ma nulla di ciò è stato provato. Venne sepolto a Bruxelles. L'inaspettata morte del giovane bavarese invalidò il patto anglo-francese e portò a un nuovo accordo di spartizione (1700) tra Francia, Inghilterra e Olanda: in esso, a Filippo, duca d'Angiò andavano i regni di Napoli, di Sicilia ed il Ducato di Milano, mentre il resto dei possedimenti spagnoli andava a Carlo d'Asburgo, figlio di Leopoldo I. Ma l'imperatore non ratificò questo trattato, e Luigi XIV di Francia lo disattese, insediando, alla morte di Carlo II, il nipote Filippo sul trono di Spagna [23].

Remove ads

Residenze dei Wittelsbach

Riepilogo

Prospettiva

Remove ads

Note

Bibliografia

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads