Royaume de Valence

ancien royaume de la péninsule Ibérique De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Le royaume de Valence (en catalan : Regne de València ; en latin : Regnum Valentiæ ; espagnol : Reino de Valencia) est un royaume de la couronne d'Aragon, existant entre 1238, année de sa fondation par Jacques « le Conquérant », roi d'Aragon et comte de Barcelone, et la promulgation des Décrets de Nueva Planta en 1707, qui signifia l'abolition de ses institutions et de ses fors, et leur remplacement par ceux de Castille. Dès lors et jusqu'à la division territoriale de l'Espagne de 1833 (es), le nom de « royaume de Valence » demeura pour désigner son territoire au sein des différentes administrations de l'Espagne bourbonienne.

Royaume de Valence

Regne de València

Reino de Valencia

Regnum Valentiae

Regne de València

Reino de Valencia

Regnum Valentiae

|

|

Le royaume de Valence au sein de la couronne d'Aragon

| Statut | Monarchie, vassale de la couronne d'Aragon |

|---|---|

| Capitale | Valence |

| Langue(s) | Catalan, latin |

| Religion | Catholicisme |

| Gentilé | Valencien (en catalan : valencià) |

|---|

| Conquête de Valence et création du royaume | |

| vers 1300 | Intégration du royaume de Murcie à celui de Valence |

| 1305 | Traité d'Elche fixant les limites des couronnes de Castille et d'Aragon |

| Décrets de Nueva Planta démantelant le royaume pour l'intégrer à celui d'Espagne |

| (1er) 1238 – 1276 | Jacques Ier d'Aragon |

|---|---|

| (Der) 1700 – 1707 | Charles III de Habsbourg |

Entités précédentes :

Entités suivantes :

Après la conquête initiale, le territoire du royaume fut augmenté par une série d'annexions au sud de la ligne Biar - Busot et commença un processus de colonisation, dominé par les Catalans et Aragonais. En 1261 furent proclamés les Fors de Valence, confirmant le caractère juridique et administrative du royaume, disposant de sa propre administration, au même niveau que les autres territoires composant la couronne d'Aragon. Ce faisant, il s'agissait pour le monarque de limiter l'influence de la noblesse féodale aragonaise. La création du royaume provoqua une réaction irritée de cette dernière, qui voyait ainsi empêchée la prolongation de ses seigneuries dans les terres valenciennes et un accès direct à la mer.

Le XVe siècle est considéré comme le moment de la plus grande splendeur du royaume. Sa capitale, la ville de Valence, devint le centre le plus actif de la couronne d'Aragon sur le plan économique et financier, supplantant Barcelone[1], et son patriciat urbain dynamique fit ostentation de son pouvoir de différentes manières, notamment à travers de grandes œuvres d'architecture civile, comme les tours de Quart (1440-1461), le palais de la Généralité et, surtout, la nouvelle Loge de la soie[2]. Le progrès matériel donna lieu à une grande effervescence culturelle, notamment dans le domaine littéraire, c'est pourquoi le siècle est également connu comme le « siècle d'or des lettres valenciennes ».

Les institutions du royaume furent maintenues après le mariage des rois catholiques et l'entité passa devint donc l'un des possessions du roi d'Espagne.

Au cours de la guerre de Succession d'Espagne , le territoire valencien défendit majoritairement la cause de Charles de Habsbourg. À l'issue de la défaite d'Almansa, le vainqueur Philippe V sanctionna le territoire en supprimant ses privilèges et institutions, qui se trouvèrent intégrés dans la couronne de Castille.

Dans les années 1830, la nouvelle structuration administrative de l'État espagnol divisa l'ancien royaume en trois provinces : Alicante, Valence et Castellón.

À l'issue de la transition démocratique, qui déboucha sur la constitution de nouvelles entités régionales, les communautés autonomes, l'ancien royaume et la récupération de ses anciennes institutions forales furent explicitement revendiqués par la plus grande partie des forces politiques régionales comme référence historique du processus et les trois provinces constituèrent l'actuelle Communauté valencienne, dont le territoire coïncide essentiellement avec celui de l'ancien royaume[3],[4].

XIIIe siècle : formation du royaume

Résumé

Contexte

Conquête et colonisation

Après avoir conquis Majorque (1229-1230)[5],[6], le roi d'Aragon et comte de Barcelone Jacques Ier, « qui n'avait pas encore de projet défini et encore moins la volonté de créer un nouveau royaume[7] », céda l'initiative de la conquête des territoires de la taïfa de Valence aux nobles et aux troupes armées du royaume d'Aragon, à qui il accorda la propriété de tous les châteaux et villes qu'ils pourraient occuper. En 1231, Blasco de Alagón prit Morella et l'année suivante, les soldats de Teruel conquirent Ares[7],[8]. Après ces succès aragonais initiaux, le monarque décida d'assumer personnellement le commandement des opérations de conquête et se réunit à Alcañiz avec Blasco de Alagón et le maître de l'ordre des Hospitaliers pour élaborer la stratégie à suivre. On décida d'attaquer les centres névralgiques situés dans la plaine, comme Borriana et Valence elle-même, au lieu de soumettre successivement châteaux et fortifications[9],[10].

Dans la conquête dirigée personnellement par Jacques, on distingue habituellement trois phases[11],[12] :

- La première, qui commença au printemps 1233, consista en la conquête de Borriana (es) (qui tomba le 16 juillet après un siège difficile) suivie de celle des autres lieux situés dans la partie nord de la taïfa de Valence comme Peníscola, Polpís, Alcalatén ou Vilafamés[13],[12],[14] ;

- La deuxième phase, déployée en 1237 et 1238, consista en la conquête de la ville de Valence. Pour réunir les moyens nécessaires, en octobre 1236 le monarquie convoqua à Monzón les Cortes du royaume d'Aragon et les Cortes catalanes, promettant de répartir les terres conquises entre ceux qui y participeraient. Il demanda également le soutien du pape Grégoire IX qui, au début de l'année suivante, accorda à la campagne militaire le statut de croisade. Le 15 août 1237 eut lieu la bataille décisive du Puig, nommée d'après la petite tour de guet d'El Puig, tout près de Valence, au cours de laquelle l'armée de Zayyán ibn Mardanish fut vaincue. Le siège de Valence commença au printemps de l'année suivante et la ville capitula le 22 septembre. Le roi fit son entrée solennelle dans la ville le 9 octobre ; ce même jour, la mosquée principale serait consacrée comme cathédrale chrétienne. Après la chute de Valence, la frontière avec les musulmans fut établie au niveau du fleuve Júcar. À la fin de 1238 ou au début de 1239, le monarque prit Cullera, située à son embouchure[15],[12],[14].

- La troisième phase consista en la conquête des territoires au-delà du fleuve Júcar. Elle commença avec la conquête d'Alzira en 1242, suivie l'année suivante par la prise de Dénia, celle Xàtiva, puis enfin de Biar en février 1245, où fut établie la frontière sud du nouveau royaume, se conformant ainsi avec ce qui avait été établi dans le traité d'Almizra, conclu l'année précédente entre les couronnes de Castille et d'Aragon[16],[12],[17],[18].

Le nord du territoire (zone située entre Morella et Borriana) est colonisé lors d'une première étape, entre 1232 et 1236, bien que subsistent encore quelques noyaus andalous. Dans cette zone la noblesse eut une participation importante, avec des domaines très étendus comme ceux de Blasco d'Alagon ou ceux des ordres militaires du Temple et des Hospitaliers, qui dépassèrent ceux du domaine royal, réduit aux localités les plus importantes. Le méthode de repeuplement employée fut la concession de chartes de peuplement, octroyées par la couronne aussi bien que par les seigneurs laïques et les ecclésiastiques[19][20].

Lors de la colonisation de la ville de Valence et sa huerta, ainsi que celle des régions voisines, le système suivi fut celui de donations spécifiques et individuelles qui étaient consignées dans le Llibre del Repartiment, comme celui qui était en usage à Majorque. Dans le cas de la ville de Valence, les maisons et domaines de ses habitants musulmans expulsés furent répartis entre les conquérants en fonction de leur classe sociale — les nobles reçurent les biens de l'aristocratie musulmane, qui comprenaient les meilleures maisons et les domaines proches[21],[22]. Cependant, le contrôle de la répartition des terres par la monarchie empêcha la formation de grands domaines nobiliaires susceptibles de rivaliser avec la couronne[23].

La colonisation du territoire au sud du Júcar ne commença réellement qu'après la répression de la révolte andalouse d' Al-Azraq en 1247, qui provoqua des expulsions massives et des déplacements forcés de la population musulmane, jusqu'alors majoritaire[24],[21]. « Dans ces terres méridionales, le contrôle de la couronne était déjà absolu, libre de toute ingérence nobiliaire. [...] Le réseau de centres colonisateurs, encore faible dans les années 1350 et 1360 — au total, à peine une douzaine au sud de Xàtiva : Gandia, Dénia, Llutxent, Albaida, Ontinyent, Cocentaina, Bocairent et Alcoi — reçut un nouvel élan avec les dernières révoltes musulmanes de 1276, qui provoquèrent de nouvelles déportations et réinstallations de la population autochtone, confinée dans des réserves montagneuses, et une nouvelle vague de colons chrétiens[25]. » L'affluence de colons se maintint de façon ininterrompue bien qu'irrégulière au cours des siècles suivants[25]. Aucun document ne suggère la présence de Mozarabes dans la taïfa de Valence au moment de la conquête[26].

Les premiers colons furent les troupes, fantassins et chevaliers, qui avaient participé à la conquête, suivis par des paysans, des marchands, des artisans, des prêtres, etc., tous venus dans leur immense majorité de Catalogne et d'Aragon, ainsi que marginalement des personnes venues de toute l'Europe chrétienne qui avaient répondu à l'appel de la croisade. Selon Antoni Furió, « Catalans et Aragonais s'installèrent indistinctement sur la côte et à l'intérieur des terres, sur les terres de seigneurie et celles du roi, en groupes homogènes ou mélangés entre eux. » Ce produirait finalement, c'est que « le nouveau pays s'intégrerait progressivement à l'espace culturel et linguistique catalan, puisque la langue de l'administration, de la chancellerie royale aux notaires municipaux, et celle des affaires, celle des échanges commerciaux, ainsi que celle de la rue, celle parlée principalement dans les villes et les villages du pays, était le catalan[27]. »

Selon Enric Guinot, sur la base d'études anthroponymiques, qui « ont pu établir des mécanismes statistiques acceptables sur la provenance des colons du nouveau royaume », « on constate à grands traits une nette prédominance des colons venus de Catalogne dans une proportion approximative de deux tiers, tandis qu'un tiers étaient des Aragonais et un nombre beaucoup plus faible de Navarrais et d'Occitans[28]. »

Création d’un nouvel espace politique

Dès la prise de Valence, Jacques Ier décide d'instaurer un cadre institutionnel séparé pour englober les territoires nouvellement conquis[29]. Ainsi, dans un document daté du 18 octobre 1238 — soit quelques jours après la conquête de la capitale — il est présenté comme Iacobus, Dei gratia rex Aragonum, Maioricarum, Valentie, comes Barchinone et Ugelli et dominus Montispesulani — en latin ; « Jacques, par la grâce de Dieu roi d'Aragon, de Majorque, de Valence, compte de Barcelone et d'Urgell et seigneur de Montpellier » —. Il sollicite la confection d'un nouveau recueil juridique, clairement favorable à ses intérêts, peut-être élaboré durant le siège de Valence par un groupe de juristes de la chancellerie royale incluant notamment Pere Albert (es), chanoine de la cathédrale de Barcelone, la coutume de Valence (es)[30],[31],[28],[32] (en catalan : Costum de València). Cette décision fut prise « pour son propre bénéfice, en se basant sur l'orientation césariste du droit romain, favorable à l'autorité publique, identifiée à celle des rois et des princes », qui connaissait alors une vague de restauration dans toute l'Europe[33],[34]. Selon l'historien José Angel Sesma Muñoz (es), la décision du monarque de constituer les royaumes de Valence et de Majorque comme « entités politiques indépendantes de plus haut rang [...] signifiait, tout simplement, la destruction de l'édifice commun de la Couronne et contraindre chacune de ses unités à un trajet individuel », « une division intérieure, avec des frontières de différenciation, spatiale, sociale et institutionnelle, qui empêcherait l'unité d'action et favoriserait la « nationalisation » dans chacun des États », condamnant la couronne d'Aragon « à être à l'avenir une simple union dynastique ; Les différences et les griefs furent perpétués, empêchant une croissance harmonieuse et solidaire[35]. »

Dans un premier temps, la Costum ne s'appliquerait qu'à la ville de Valence et à des noyaux de population directement contrôlés par le monarque ; ceux cédés aux nobles et aux ecclésiastiques, en récompense de leur participation à la conquête, furent régis par les droits que leurs seigneurs considéraient comme les plus adaptés à leurs intérêts. « Ainsi, quelques années après la prise de la ville de Valence et contrairement à leurs prétentions d'être « générales » dans le royaume, celui-ci n'était pas exclusivement soumis aux Costums de la ville, mais constituait, au contraire, une mosaïque juridictionnelle composée de différents droits seigneuriaux »[36].

Jacques réforma la Coutume de Valence probablement en 1250 dans le but d'en faire une loi unique et exclusive du royaume de Valence, sous la dénomination de Fors («Furs) de Valence[37]. Cependant, la position de la noblesse aragonaise ne changea pas, celle-ci préférant continuer d'appliquer les Fors d'Aragon dans ses domaines car ils lui garantissaient une série de prérogatives, tout y en empêchant l'ingérence de l'autorité royale[31],[38],[37]. Le roi maintenant fermement ses intentions[37], il réunit en 1261 les trois ordres ou bras — ecclésiastique, nobiliaire et royal — et devant eux proclama solennellement que les Fors seraient applicables aux causes judiciaires de tous les habitants de la ville et du royaume, dans ce qui est considéré comme la première célébration des Corts valenciennes. Le monarque offrit quelques compensations, mais la noblesse aragonaise s'opposa frontalement à la prétention du roi, finissant par abandonner la réunion et la ville de Valence où était célébrée l'assemblée[39]. Au contraire, la ville de Valence et la plupart des localités du domaine royal, apportèrent fermement leur soutien au roi, en échange de concessions fiscales et dans l'accès aux ressources naturelles[40].

Aux Cortes valenciennes de 1261, Jacques Ier ordonna la traduction en langue romane des Fors de Valence (jusqu'alors rédigés en latin)[41], auxquels furent ajoutées de nouvelles dispositions, puis il prêta serment sur eux et les décréta loi générale du royaume. Il établit ensuite que ses successeurs seraient obligés de convoquer les Cortes à Valence pour prêter un serment solennel au début de leur règne[42]. Dix ans plus tard, le roi accepta de ne pas modifier les Fors à l'avenir sans le consentement des Corts, établissant ainsi que les lois du royaume de Valence étaient le résultat de l'accord entre le roi et les élites du royaume représentées dans celles-ci, et ne pouvaient être révoquées sans le consentement des deux parties. C'est ainsi que surgit le pactisme, qui caractérisa également les relations entre le souverain et ses vassaux dans le reste des États de la couronne d'Aragon (royaume d'Aragon et principauté de Catalogne)[43],[44],[45].

Incorporation des comarques méridionales

En 1296, Jacques II, petit-fils de Jacques Ier, intervint dans la crise dynastique qui se produisait en Castille après la mort d'Alphonse X le Sage en acceptant l'offre du royaume de Murcie de l'un des prétendants au trône de Castille, Alphonse de la Cerda, en échange d'aide. En quelques mois le roi prit Alicante, Elche, Orihuela, Murcie et Carthagène. La guerre se poursuivit cinq ans durant : en 1301, le roi de Valence occupait également Mula et Lorca, près de la frontière avec le royaume nasride de Grenade. Finalement, les représentants des deux Couronnes se réunirent en 1304 à Torrellas où ils parvinrent à un accord de paix, la sentence arbitrale de Torrellas, par laquelle ils se partageaient le royaume de Murcie. L'est, d'Alicante à Carthagène, revint au monarque d'Aragon, et l'ouest, y compris la capitale, à la Castille. Le traité d'Elche, signé l'année suivante, cédait Carthagène à la Castille et établissait définitivement la limite méridionale du royaume de Valence à Guardamar[46],[47].

Le roi de Valence bénéficia de la collaboration d'au moins une partie de la population chrétienne du royaume de Murcie car des colons venus de la couronne d'Aragon s'y étaient installés après la conquête de la taïfa de Murcie (en) par Jacques Ier trente ans plus tôt au nom de son gendre, le roi de Castille Alphonse X de Castille[48].

XIVe siècle : du conflit foral à la guerre de lignages

Résumé

Contexte

Le conflit foral et sa résolution : les Cortes de 1329-1330

Les successeurs de Jacques Ier, mort en 1276, durent faire face à une escalade du conflit local entre les partisans des fors de Valence et ceux des fors d'Aragon, qui aboutit jusqu'à une guerre ouverte, en dépit du fait que lors des Cortes d'Aragon célébrées en 1264-1265, encore sous son règne, les noble aragonais avaient obtenu la reconnaissance par le roi de leur droit à être couverts par les fors aragonais dans leurs domaines valenciens[49]. Cependant, Jacques « se limita à accepter une situation de fait, ce qui supposait bien moins que ce que les nobles prétendaient : la reconnaissance du fait que la conquête n'avait pas été une entreprise de la Couronne et de ses sujets catalans et aragonais, mais une geste exclusive de l'Aragon, raison pourquoi laquelle sa loi devrait régir le territoire[50]. »

L'unité forale, solution au conflit, ne fut atteinte qu'avec la célébration des Cortes du royaume en 1329-1330, sous le règne d' Alphonse IV « le Débonnaire », où l'on convint, non sans de fortes controverses[51], que les Fors seraient les seuls qui régiraient le royaume et que les seigneurs aragonais, avec des concessions à l'autonomie juridiques de ceux-ci dans des certains cas[52],[53].

Selon l'historien Vicent Baydal, l'accord de 1329 « n'était pas la solution finale recherchée par tous ceux qui avaient défendu les lois valenciennes pendant tant d'années, car elles cédèrent d'importants pouvoirs aux seigneurs au détriment du roi », mais « en tout cas, la disposition fut finalement acceptée[54]... » Selon Agustín Rubio Vela, si Alphonse IV n'a pas résolu définitivement le conflit, peut-être afin d'éviter une intervention de la noblesse aragonaise susceptible de déstabiliser les institutions, les mesures prises ont permis l'apaisement des tensions sur le long terme. « En 1329-1330 un pas important avait été fait dans le processus de territorialisation, si l'on en juge par les nombreux lieux où les Furs s'appliquèrent dorénavant... mais il ne fut pas total[55]. » Les fors d'Aragon ne disparurent pas complètement du royaume de Valence, car le roi déclara une exemption spéciale pour plusieurs magnats, tels que les Xèrica, les Luna, les Arenós et les Urrea, qui resta en vigueur jusqu'aux Cortes de 1626. Jusqu'à cette date, les lois aragonaises perdurèrent ainsi dans certains réduits, comme les petites seigneuries de Benaguasil, La Pobla de Vallbona et Almassora, ou dans quatre grandes baronnies de l'intérieur, limitrophes de l'Aragon : Arenoso (es), Chelva, Jérica et Alcalatén[56],[57].

D'autre part, « à partir de ce moment, progressivement, les Cortès commencèrent à jouer un rôle fondamental dans la gouvernance général du royaume, à travers la participation active de toute la communauté politique[58]. » En 1336, les syndics des localités royales l'exprimèrent clairement pour la première fois à l'occasion de l'accession au trône de Pierre IV « le Cérémonieux » : « Ladite Corte générale représente tout le royaume de Valence[59]. » De plus, l'union forale déboucha sur l'utilisation immédiate du concept de « Général du royaume de Valence » pour désigner la communauté politique formée par les trois ordres. Par exemple, c'est le terme qu'utilisèrent les représentants des villes royales lors d'une réunion qu'ils tinrent en 1332 avec le roi Alphonse IV, au cours de laquelle ils discutèrent de questions « tocants lo bon estament de tot lo General del regne » (« concernant le bon état de tout le Général du royaume »). « Les Cortes de 1329-1330 elles-mêmes furent le théâtre de la première donation générale concédée globalement par tout le royaume [...] et qui devait être payée six ans durant au au moyen d'impôts indirects appliqués sur tout le territoire et collectés par une commission inter-ordre formée de deux nobles, deux ecclésiastiques, deux citoyens et deux citadins... de sorte qu'au concept politique de Général s'ajouta à une tâche effective : la collecte et la gestion des ressources fiscales. » « Union forale, union politique et union fiscale allaient ainsi de pair[60] ».

La guerre de l'Union (1347-1348) : la première guerre civile

Le successeur d'Alphonse IV, Pierre IV d'Aragon, conseillé par un groupe de nobles et de juristes roussillonnais qui avaient servi Jacques III de Majorque et que Pierre avait incorporés à sa cour après avoir réintégré le royaume de Majorque et le comté de Rousillon à sa Couronne en 1343-1344, mit en place une politique autoritaire basée sur une conception césariste du pouvoir qui, en plaçant la volonté du roi au-dessus des fors de Valence, rompait avec le traditionnel pactisme qui régissait les relations entre le souverain et ses vassaux[61],[62].

En réponse, la ville de Valence convoqua en mai 1347 les représentants des trois ordres ou bras (braços) du royaume, l'évènement déclencheur étant la proclamation deux mois plus tôt de l'infante Constance comme héritière du trône sans le consentement des Cortes et contre la coutume de la couronne d'Aragon qui excluait les femmes de la succession, pour constituer une union « per preservar furs, privilegis, libertats e bon uses, franquees e inmunitats de la ciutat et regne de aquella »[63],[64] (« pour conserver fors, privilèges, libertés et bons usages, franchises et immunités de la ville et du royaume de celle-ci ».

La rébellion s'étendit à de nombreuses localités, aussi bien enclavées dans le territoire sous juridiction royale que dans les domaines seigneuriaux, mais six villes royales, en premier lieu Xàtiva[65], suivie de Morella, Castellfabib, Alpuente, Vila-real et Borriana, rejoignirent le camp monarchiste, ainsi que la plus grande partie de la noblesse — en particulier les magnats seigneuriaux[66]. Ainsi, la rébellion de l’Unió devint la première guerre civile dans l'histoire du royaume de Valence[64],[67].

Au début de décembre 1347, les rebelles de l'Union de Valence vainquirent les royalistes à La Pobla Llarga et à Bétera, ce qui obligea le monarque à se rendre à Valence à la tête d'une puissante armée. Cependant, l'expédition échoua car la plupart des troupes furent renvoyées faute de moyens pour payer leur solde et à cause de l'éclatement de la mutinerie dans la ville de Morvedre lorsque le roi y arriva accompagné de ses conseillers roussillonnais. Ainsi, Pierre le Cérémonieux fut contraint d'accepter les exigences des « unionistes » et fut amené à Valence à la fin du mois de mars 1348. Le 6 avril, environ quatre cents personnes, en majorité issues des classes populaires, prirent d'assaut le palais del Real (en), situé extra muros, et obligèrent le roi et la reine à danser avec eux au son de chansons satiriques chantées par le barbier Gonçalbo de Roda (es)[68].

Lorsque la peste noire, qui eut des conséquences dévastatrices dans tout le royaume[69], éclata dans la ville de Valence en mai 1348, les dirigeants de l'Union de Valence décidèrent de laisser le roi partir pour éviter qu'il ne soit contaminé. Celui-ci se mit alors à la tête d'une armée qui s'était formée en Catalogne et en Aragon et à laquelle s'étaient joints les royalistes valenciens, s'attaquant en premier lieu aux insurgés de l'Union d'Aragon, qu'il vainquit en juillet à la bataille d'Épila (en). La nouvelle de la défaite des « unionistes » aragonais radicalisa leurs homologues valenciens qui instaurèrent un climat de terreur dans la ville de Valence, débouchant sur l'exécution de nombreux partisans du roi. Ils nommèrent également le juriste Joan Sala comme capitaine de guerre (en catalan : capità de guerra), doté de pouvoirs exceptionnels. Néanmoins ces mesures ne suffirent pas à arrêter l'avancée de l'armée royaliste commandée par le monarque lui-même et les partisans de l'Union furent vaincus le 8 décembre lors de la bataille de Mislata (es). La capitale capitula deux jours plus tard, suivie par les autres villes et localités qui avaient rejoint la rébellion[70].

D'autre part, aux Cortes de 1362-1363 furent furent approuvés 45 nouveaux fors, dont l'un obligeait le roi à réunir des Cortes tous les trois ans « a bé de la cosa pública del regne de València » (« pour le bien de la chose publique du royaume de Valence »), engagement que ses successeurs devaient prendre solennellement au début de chaque règne, sans quoi ils ne pourraient pas « fer o demanar subsidi, do o ajuda al dit vostre regne o a alcun braç de aquell » (« faire ou demander un subside, un don ou une aide audit vôtre royaume ou à quelque bras de celui-ci »), la demande pouvant être refusée « sens encorriment de alcuna pena, per gran necessitat que y fos per alcuna manera o rahó » (« sans encourir aucune pénalité, si grande que fût la nécessité de quelque manière ou pour quelque raison que ce soit »). Ainsi, par ces nouveaux fors le roi se trouvait contraint à gouverner à travers les Cortes pour pouvoir obtenir des subsides du royaume, comme ce fut effectivement le cas au cours des années qui suivirent[71].

Quant au déroulement de la guerre, Pierre le Cérémonieux fut contraint de signer la paix de Morvedre (es) en juillet 1363, qui lui imposait de sévères conditions, parmi lesquelles la cession à la Castille de la zone méridionale disputée. Bien que l'accord ne fût jamais appliqué, cette zone (Alicante, Elche, Crevillent, Asp, Elda et Xixona) fut occupée en décembre, suivie les villes côtières (Dénia, Oliva, Gandia, Cullera et Morvedre), le conflit atteignant les portes de Valence même, qui fut de nouveau assiégée en mars 1364. L'offensive fut aggravée par de nouvelles attaques venues par le nord et le sud (Orihuela se rendit par la faim en juin 1365), « qui mirent le pays au bord du désastre »[72]. La contre-offensive du Cérémonieux commença en septembre avec la prise de Morvedre, qui était le centre des opérations des razzias castillanes, suivie de celle de Segorbe et avec elle de toute la vallée du Palancia. Cependant, le tournant final de la guerre n'eut lieu qu'au début de l'année 1366, lorsque la Castille fut envahie par une armée de mercenaires expérimentés au cours de la guerre de Cent Ans — grandes compagnies, commandées par Bertrand Duguesclin — qui, avec les troupes de la couronne d'Aragon et les troupes rebelles castillanes, proclamèrent roi Henri de Trastamare, frère bâtard de Pierre Ier, l'obligeant à se retirer des territoires occupés de la couronne d'Aragon[72].

Cependant, le conflit entre les couronnes de Castille et d'Aragon continua car le nouveau roi de Castille Henri II, qui avait accédé au trône après avoir vaincu et tué Pierre Ier à la bataille de Montiel (1369), mettant ainsi fin à la guerre civile castillane, refusait de céder le royaume de Murcie à Pierre le Cérémonieux comme il l'avait promis en échange de son aide. Finalement, en 1375, par le traité d'Almazán (es), d'autre part très favorable aux intérêts castillans et qui contribua à l'hégémonie du royaume de Castille dans la péninsule, le Cérémonieux renonçait au royaume de Murcie, en échange de quoi Henri II abandonnait définitivement ses prétentions sur le sud du royaume de Valence[73].

En récompense de sa bravoure pour avoir résisté à deux reprises à l'attaque des Castillans, la ville de Valence reçut les deux « L » de ses armoiries (signifiant « doublement loyal »). En outre, au cours de cette guerre, les villes de Villena et Sax, devenues valenciennes par la sentence arbitrale de Torrellas en 1304 (bien qu'elles se soient maintenues dans la seigneurie castillane de Villena (es)), furent rendues à la Castille — elles ne furent réincoporée dans la province d'Alicante qu'au XIXe siècle.

- Variante du blason « primitif » avec les barres d'Aragon (XVIIe siècle)

- Armoiries royales, utilisées depuis 1377[74]

La guerre des lignages (1373-1410)

Après la guerre, le royaume de Valence se trouvait dans un état désastreux. « Aux morts, mutilations (au combat ou en représailles, dans un conflit particulièrement cruel), expulsions et exils massifs, aux maladies et aux affamements extrêmes — qui amena les habitants d'Orihuela à consommer de la chair humaine pendant le siège de la ville — s'ajouteront la perte des récoltes, le vol de bétail, l'abattage systématique des arbres et la destruction de moulins et canaux d'irrigation. Des désastres propres d'une guerre d'usure, de raids et de pillages plutôt que de batailles rangées, et qui, répétés pendant plus de dix ans et combinés aux autres calamités de l'époque [les épidémies périodiques de la peste noire], provoqueront la paralysie des communautés locales[73]. » C'est dans ce contexte qu'eurent lieu des luttes entre lignages nobles, atteignant le niveau d'une véritable guerre, impliquant d'autres groupes sociaux, et que la Couronne se montra incapable d'arrêter. Son épicentre fut la ville de Valence, mais elle eut des échos dans tout le royaume[75].

On a traditionnellement expliqué la guerre de lignages comme une conséquence de la crise : les familles nobiliaires, appauvries, se seraient affrontées pour la conquête et le contrôle des pouvoirs municipaux, une manière de maintenir leur statut. Toutefois, selon Agustín Rubio Vela, « il faut fuir de toute tentation simplificatrice et souligner la complexité du phénomène de la violence, qui pour un contemporain aussi perspicace que Eiximenis était due, entre autres choses, à l'abondance même de nobles et de cavaliers dans la capitale, et à la présence de nombreuses personnes oisives[76]. »

Bien que les exactions des noble remontent au début du XIVe siècle, elles ne devinrent un problème sérieux qu'à partir de 1373, lorsque commença la confrontation entre les camps respectivement dirigés par Jaime de Prades y de Foix, évêque de Valence, et par Berenguer de Vilaragut (es). Les hostilités cessèrent trois ans plus tard, mais reprirent entre 1379 et 1382, bien que la direction du premier camp passât à Ximèn Pérez d'Arenós. La paix fut rétablie grâce à l'intervention d'officiers royaux, des autorités de la ville de Valence et du frère dominicain Vincent Ferrier, mais l'affrontement continua, prenant un ton politique car dans le conflit entre le roi Pierre le Cérémonieux et son héritier, l'infant Jean, la faction dirigée par Pérez de Arenós s'aligna avec ce dernier tandis que celle dirigée par Berenguer de Vilaragut le fit avec le roi et la reine Sibylle de Fortià[76].

L'affrontement devint une véritable guerre de lignages sous le règne de Martin Ier (1396-1410), qui avait succédé à son frère Jean (1387-1396). A cette époque, la direction de la faction d'Arenós était passée à Gilabert de Centelles et celle de Vilaragut à Jacme Soler. Les hostilités entre les Centelles et les Soler, qui transformèrent de la ville de Valence et ses environs en un champ de bataille, furent déclenchées lorsque Gilabert de Centelles fit de la vengeance pour la mort de son frère Pere de Centelles, mort dans un incident de rue, en une question d'honneur chevaleresque. En 1403, Gilabert de Centelles tua Jacme Soler à Almedíjar ; la mort de ce dernier fut suivie d'immédiates représailles sanglantes de la part de Pere Marrades, mais au cours des deux années suivantes les Centelles furent vaincus au « champ de Llombai » (1404) puis dans « la grande lutte de la chaîne » (1405)[77].

Étant donné que les vice-rois (es) nommés par Martin Ier n'étaient pas parvenu à mettre fin aux désordres, le roi lui-même se déplaça à Valence en 1406. Il ordonna l'arrestation des chefs des factions et nomma de nouveaux jurats et consellers, ouvrant une nouvelle période de calme relatif, mais deux ans plus tard les hostilités s'aggravèrent, affectant d'autres villes comme Alzira ou Xàtiva et même l'ordre de Montesa. Cette même année, l'héritier de la Couronne Martin le Jeune, mourut et l'année suivante, le roi Martin lui-même, ne laissant aucun héritier, et chaque camp prit parti pour les deux principaux candidats à sa succession : les Centelles pour Ferdinand d'Antequera ; les Soler pour Jacques II d'Urgell. Le sort de la couronne d'Aragon était en jeu[78].

Violence contre les Mudéjars et les Juifs : le pogrom de 1391

Les communautés musulmane (mudéjars) et juive subissaient une grande hostilité de la part de la société chrétienne. La première comptait environ cent mille personnes, soit environ la moitié de la population du royaume, tandis que la seconde atteignait à peine dix mille personnes, bien que son poids économique fût considérable, puisque ses membres étaient très actifs dans le commerce et la finance, de sorte que la majorité vivait dans des centres urbains, à la différence de la communauté mudéjare, encore essentiellement rurale, vouée à l'agriculture, bien qu'il y eût aussi des aljamas mudéjars dans certains villes[79].

Le frère dominicain Vincent Ferrier prêchait que «jueus e moros estiguen tancats e murats, no entre los cristians... car no havem majors enemics. Si us envien pa, llançau-lo als cans» (« [que] Juifs et Maures soient enfermés et entourés de murs, pas parmi les chrétiens… car nous n'avons pas de plus grands ennemis. S'ils vous envoient du pain, jetez-le aux chiens. »). Dans le cas des « Maures », l'hostilité était accentuée par les attaques fréquentes des pirates berbères sur la côte et des musulmans du royaume nasride de Grenade dans les comarques méridionales du royaume. Une attaque de ces derniers qui arriva jusqu'aux environs de la capitale elle-même même, provoqua l'assaut et la mise à sac sac du quartier maure de Xàtiva en 1386[80].

Beaucoup plus grave fut le massacre des Juifs de 1391, qui commença le dimanche 9 juillet dans la ville de Valence, dont le quartier juif, l'un des plus importants de la Couronne, fut rasé — environ deux-cents Juifs furent tués et les autres, environ trois mille, furent baptisés de force —, puis s'étendit dans les jours suivants à d'autres juiveries (celles d'Alzira, Xàtiva, Borriana, Morella et Sant Mateu ), et dans celles où il n'y eut pas de massacres, les habitants furent contraints de se convertir de force ou de fuir. La seule ville qui échappa à la vague antisémite fut Morvedre, qui accueillit des réfugiés d'autres quartiers juifs, devenant dès lors le principal noyau juif du royaume. Après le pogrom, « la communauté hébraïque ne retrouverait plus le poids et l'importance qu'elle avait eus dans la vie du pays et occuperait à l'avenir une position de plus en plus marginale. Leur place serait occupée par les convers, qui hériteraient également de l'aversion et de l'hostilité des vieux chrétiens (en)[81]. »

XVe siècle: Une époque de splendeur

Résumé

Contexte

L'« Interrègne » et le compromis de Caspe (1410-1412)

Après la mort sans héritiers de Martin Ier, la couronne d'Aragon resta sans roi pendant deux ans, une période connue sous le nom d'« Interrègne ». Cinq candidats, avec plus ou moins de légitimité, se présentèrent à la succession. Finalement la dispute se réduisit à deux, qui bénéficiaient du plus grand soutien : le Trastamare Ferdinant d'Antequera, fils de Jean Ier de Castille et petit-fils de Pierre IV « le Cérémonieux » par la ligne féminine, et Jacques II d'Urgell, arrière-petit-fils d'Alphonse IV d'Aragon et le plus proche parent de Martin Ier par ligne masculine. À Valence, les Centelles soutinrent le premier et les Solers (et les Vilaraguts) le second[82].

L'affrontement entre les deux camps empêcha la célébration de Corts et chaque faction se réunit séparément : les Soler et les Vilaraguts ainsi que leurs partisans le firent d'abord au palais Del Real de Valence (en) puis à Vinaròs, tandis que les Centelles se réunirent à Paterna puis à Traiguera. Finalement le conflit fut réglé par les armes lors de la bataille du Codolar (en), à proximité de Morvedre, qui se solda par la victoire des partisans du Trastamare dirigés par les Centelles. Cela scella le résultat de la réunion tenue à Caspe entre les représentants des trois États de la couronne d'Aragon, un par ordre : pour le royaume d'Aragon, Domingo Ram, évêque de Huesca, Francisco de Aranda, homme de confiance du pape Luna (qui avait pris fait et cause pour Ferdinand d'Antequera) et le juriste Berenguer de Bardají (es) ; pour la principauté de Catalogne, Pere Sagarriga, archevêque de Tarragone, Bernat de Gualbes, conseller de Barcelone, et le juriste Guillem Valseca ; pour le royaume de Valence Vincent Ferrier, son frère Boniface Ferrier, prieur de la chartreuse de Valldecrist, et le juriste Giner Rabasa, remplacé au dernier moment par Pere Bertrán. Le vote se conclut par une nette victoire du candidat castillan qui obtint les voix des trois représentants aragonais, d'un des Catalans (Bernat de Gualbes) et de deux des Valenciens (les frères Ferrier)[83].

Une partie de la ville et du royaume furent en désaccord avec la décision, mais les sermons de Vincent Ferrier en faveur de la solution adoptée et une habile politique de conciliation avec les partisans de Jacques d'Urgell réussirent finalement à faire accepter l'accession au trône de la couronne d'Aragon de la maison castillane de Trastamare, qui régnait déjà sur la couronne de Castille. De son côté, Jacques d'Urgel se révolta contre le nouveau roi Ferdinand Ier (en), mais l'urgelisme ses partisans finirent par être vaincus, Jacques fut emprisonné, ses biens confisqués et il mourut en 1433 dans la prison du château de Xàtiva[84].

Renforcement et interventionnisme de la monarchie

À partir de 1418, la monarchie réussit à réduire l'autonomie considérable que la ville de Valence avait atteinte au cours des cent ans antérieurs (l'élection des jurats qui gouvernaient la ville se faisait à travers des listes de douze ciutadans et douze cavallers i generosos, une paire pour chaque paroisse de la ville, qui étaient dressées par le Consell General, de sorte que le rôle du roi dans leur élection était purement symbolique. Les nouveaux jurats, quatre ciutadans et deux cavallers i generosos, prêtaient serment devant le batle general (« bailli général »), en tant que plus haut officier royal. Cette année-là, le roi Alphonse V « le Magnanime » établit la procédure de la ceda pour la nomination des jurats. La ceda était une liste de douze ciutadans et douze cavallers que le roi envoyait chaque année au Conseil municipal pour le renouvellement annuel des six jurats, ce qui garantissait que des personnes de sa confiance fussent élues par le Consell General[85]. La liste des cedas était en réalité élaborée par le racional (es), désigné par le roi, de sorte qu'il devint son représentant dans la ville, avec des attributions qui faisaient de lui de facto la plus haute autorité de la municipalité, au-dessus des jurats, puisqu'il était aussi celui qui « suggérait » quelles personnes les jurats devraient nommer au Consell et aux différents postes à responsabilité de la ville. Le racional Guillem Saera devint célèbre pour avoir occupé ce poste pendant vingt-et-une années consécutives — entre 1456 et 1477 — en dépit d'une durée de mandat pouvant se limiter à trois ans[85]. Un contemporain dit de lui : «que dengu no li contradia en tots los actes e fets que fer volia» (« que personne ne le contredisait dans tous les actes et faits qu'il voulait faire »).

Comme cela avait été le cas à Valence, la monarchie exerça également un plus grand contrôle sur les communes de sa juridiction. Toutefois, l'ingérence de la Couronne dans la nomination des jurats suivit un système différent de celui de la ceda de la capitale. Le système traditionnel de cooptation — les jurats sortants désignaient leurs successeurs — fut remplacé par le système d'insaculation — généralement au moyen de la méthode des redolins, qui consistait à mettre les morceaux de papier avec les noms des candidats dans des boules de cire qui flottant dans l'eau d'un bassin et à choisir ensuite au hasard ceux qui devaient occuper les nouveaux postes —. L'intromission de la Couronne dans l'élection consistait à préparer les listes de candidats et à ainsi garantir que les nouveaux jurés fussent des personnes en phase avec les intérêts de la Couronne. Ainsi, le nouveau régime insaculateur fut introduit à Xàtiva en 1427, à Orihuela en 1445, à Alzira, Vila-real[86] et Castellón en 1446, et à Alicante en 1459[87].

La Couronne prétendait également contrôler la Généralité (en catalan : Generalitat), dont le règlement définitif fut approuvé par les Corts de 1418 (ses six membres, deux députés pour chaque ordre, seraient renouvelés tous les trois ans sans attendre la réunion des nouvelles Cortes, puisque les députés dont le mandat prenait fin étaient ceux qui nommaient leurs remplaçants)[88]. À cet effet, Alphonse le Magnanime imposa en 1424 que les deux députés du braç royal (les villes et villages sous la juridiction directe du roi) soient deux jurats de la ville de Valence, dont le roi contrôlait la nomination depuis l'introduction du système de la ceda. À la fin du XVe siècle, le roi Ferdinand II ne prit même pas la peine de trouver les moyens de continuer à contrôler l'institution, il abolit simplement le système électoral et nomma des officiers royaux pour occuper ces postes[89]. Plus tard, il établit le tirage au sort comme mode de désignation des deux députés du bras nobiliaire et une rotation rigide entre les villes — sans inclure la capitale — pour occuper les postes de députés du bras royal[90]. En raison du contrôle que la monarchie exerçait sur l'institution, la Généralité valencienne avait moins de poids politique que son homologue catalane (es) et une moindre capacité à s'opposer aux prétentions du roi[91]. Les députés valenciens le reconnurent eux-mêmes en 1624 lorsqu'ils déclarèrent que «nosaltres en este regne no tenim la plenitud de poder que los deputats de Catalunya i Aragó» (« nous dans ce royaume n'avons pas la plénitude de pouvoir des députés de Catalogne et d'Aragon »)[92].

La vigueur économique de Valence

Malgré la dépression de la seconde moitié du XIVe siècle provoquée par l'impact de la peste noire, qui affecta en particulier les comarques septentrionales et centrales, qui virent leur population décliner, au XVe siècle culmina la croissance économique et démographique connue par le royaume de Valence depuis sa fondation deux siècles plus tôt. Le nombre d'habitants de la ville de Valence augmenta spectaculairement, jusqu'à en faire l'une des villes les plus peuplées de la péninsule Ibérique et même de tout le continent européen à la fin du siècle. Tout au long de ce dernier, et particulièrement durant sa seconde moitié, Valence devint un grand centre commercial et financier — et manufacturier, avec l'industrie de la soie, entre autres — ; dans son port faisaient escale les navires qui parcouraient les routes de la Méditerranée occidentale et de nombreuses compagnies et sociétés de toute l'Europe y avaient des représentations permanentes. Ainsi, Valence finit par assumer le leadership économique et financier de la couronne d'Aragon jusqu'alors détenu par Barcelone, en déclin à cause de la longue guerre civile catalane (1462-1472) — de fait, Valence hérita d'une bonne partie du trafic maritime de la capitale catalane —. Le royaume devint le nouveau « poumon financier de la Couronne » en remplacement de Barcelone et la Catalogne, et apporta, à travers des prêts accordés par les municipalités et les dons des Cortes, des sommes colossales pour financer ses entreprises militaires[93],[94].

Le grand bénéficiaire de l'expansion économique fut le patriciat urbain de la ville de Valence — « essentiellement une république de citoyens, un État municipal gouverné par le patriciat urbain » —, devenu « le secteur le plus dynamique de la société valencienne de la du Moyen Âge tardif[2]. » Il faisait exhibition de son pouvoir de différentes manières, surtout à travers de grandes œuvres d'architecture civile, comme les tours de Quart (1440-1461), le palais de la Generalitat (dont le portail et les baies vitrées furent commandés en 1481) et, surtout, la nouvelle Loge de la soie, commencée en 1483 et terminée en 1498. D'autre part, le patriciat se soucia également de préserver son statut social en combinant des mesures d'assistance et de charité — entre autres institutions pour prendre soin des pauvres et marginaux, quatorze hôpitaux furent fondés, qui seraient unifiés en 1512 en un seul Hôpital général (es) — et d'autres purement répressives[95].

Le Siècle d'or des lettres valenciennes

Valence devint le fleuron de la couronne d'Aragon et donna à la langue catalane son siècle d'or. « Le progrès matériel et la promotion politique se traduisirent une grande effervescence culturelle, stimulée également par le caractère cosmopolite de la capitale, qui recuillait des gens du monde entier, et par les contacts réguliers avec le monde extérieur, en particulier avec la péninsule italienne, d'où rayonnaient de nouveaux courants humanistes et de la Renaissance. » C'est dans le royaume de Valence que fleurirent les grands noms de la littérature classique catalane — dont bon nombre avait accompagné Alphonse le Magnanime dans ses affaires italiennes — et par là que l’imprimerie fit son apparition dans la péninsule, introduite par les typographes allemands[96].

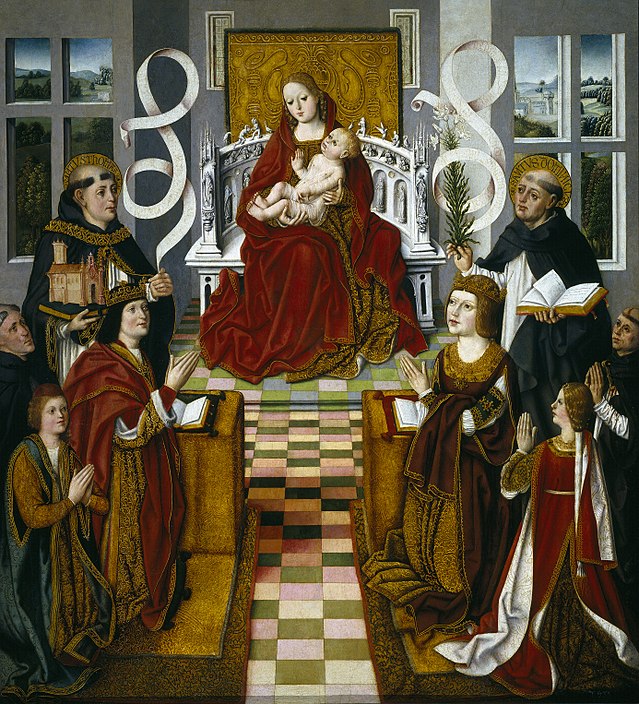

Le philologue Antoni Ferrando situe le dénommé « Siècle d'or » des lettres valenciennes « entre 1383, année où Francesc Eiximenis dédia le Gouvernement de la République aux Jurés de Valence (es), et 1500, date de publication du dernier volume de Lo Cartoixà, dans la version de Joan Roís de Corella — pour citer deux jalons littéraires très significatifs — ». Pendant ce temps, « un long siècle s'écoule au cours duquel le jeune royaume de Valence produit des œuvres littéraires de premier ordre, comparables seulement aux meilleures d'Europe[97]. » Preuve de l'influence du royaume, les Borgia, originaires de Xàtiva, donnent deux papes : Calixte III (1455-1458) et Alexandre VI (1492-1503)[97].

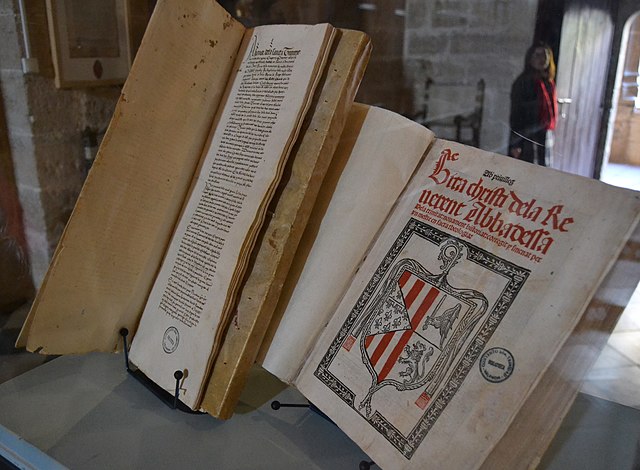

Dans la longue liste d'écrivains, les plus remarquables sont Francesc Eiximenis, auteur du Gouvernement de la République (Regiment de la Cosa Pública), Le Chrétien (Lo Crestià), le Llibre dels àngels, le Llibre de les dones, Scala Dei et une Vida de Jesucrist. On a longtemps pensé qu'Eiximenis était valencien, mais il naquit à Gérone et arriva à Valence à l'âge de 56 ans, alors qu'il avait déjà écrit quelques œuvres[99] ; Vincent Ferrier, canonisé en 1455 par le pape valencien Calixte III, dont parmi les milliers de sermons adressés au poble menut (le « petit peuple ») environ trois cents furent publiés dans des textes résumés à partir des notes prises par les scribes qui l'accompagnaient dans ses voyages, non seulement dans le royaume de Valence, mais dans toute l'Europe (il mourut dans la ville bretonne de Vannes, où il est enterré) ; Antoni Canals, disciple de Vincent Ferrier, traducteur d'ouvrages classiques tels que le Dictorum factorumque memorabilium (es) de Valère Maxime et le De providentia de Sénèque, adressé aux «hòmens de paratge» (les nobles) et aux «persones científiques e lletrades», et auteur de Escala de contemplació dédiée au roi Martin Ier et qui montre une religiosité médiévale, comme celle de son maître et celle d'Eiximenis[100] ; Jordi de Sant Jordi, qui adopta une vision « laïque » dans son œuvre poétique précieuse, quoique brève (il mourut en 1424 alors qu'il avait entre 24 et 30 ans), et qui demeura dans le cadre des conventions littéraires des troubadours et utilisait une langue occitanisante[101] ; Ausiàs March, qui rompit complètement avec le langage occitanisant et est considéré comme la plus grande figure du Siècle d'or valencien (il écrivit environ dix mille vers en cent vingt-huit poèmes)[102] ; l'auteur anonyme du roman chevaleresque Curial e Güelfa (écrit au milieu du XVe siècle, bien que son existence ne fût connue qu'à la fin du XIXe siècle)[103] ; Joanot Martorell, auteur du roman chevaleresque Tirant lo Blanc, qu'il laissa inachevé, qui fut terminé par Martí Joan de Galba et que le Castillan Miguel de Cervantes considérait comme « le meilleur livre du monde », inspirant même l'Anglais Shakespeare dans certains épisodes de son œuvre Beaucoup de bruit pour rien[104] ; Jaume Roig, auteur d’Espill, sorte de roman en vers qui constitue en grande partie une diatribe contre les femmes ; Isabel de Villena, qui donna la réplique « féministe » à Jaume Roig dans sa Vita Christi, dans laquelle, selon Antoni Ferrando, « la perspective féminine acquiert une signification particulière dans la sympathie avec laquelle elle traite les femmes des Évangiles, en particulier Marie-Madeleine, et dans la prééminence qu'elle leur attribue en leur accordant plus de 80 pour cent du texte[105] » ; et Joan Roís de Corella, qui fut connu autant pour ses poèmes d'amour que pour ses œuvres religieuses (il participa au concours poétique organisé en 1474 par Bernat Fenollar qui donna lieu à la publication d’Obres e trobes en lahors de la Verge Maria (es), premier livre littéraire imprimé dans la péninsule Ibérique, et écrivit une traduction de la Vitha Christi du chartreux Ludolfo de Sajonia publiée sous le titre Lo Cartoixà entre 1495 et 1500)[106].

Unité de la langue et « particularisme onomastique »

Le sentiment d'une identité valencienne, qui apparaît au milieu du XIVe siècle, comme le démontre la prolifération du gentilé valencians pour désigner les habitants du royaume[107], s'appliqua également au nom de la langue du royaume, dans ce qu'Antoni Ferrando a appelé le « particularisme onomastique[108]. » Jusqu'à la dernière décennie du XIVe siècle le terme utilisé par les Valenciens pour désigner leur langue était català (« catalan »), accompagné d'autres plus génériques tels que romanç, pla ou vulgar. À partir de cette date, apparaît le terme « langue valencienne » — le premier écrivain à l'utiliser fut Antoni Canals en 1395 —[97], sans que son usage ne signifie qu'elle fût considérée comme une langue différente du catalan. Selon Rubio Vela, « Il ne fait aucun doute que ceux qui l'utilisaient [la dénomination de llengua valenciana] ne l'ont pas fait avec l'intention de nier l'unité de la langue [...]. Ce n'est pas une déclaration de notre part, mais plutôt une réalité objective qui ressort, parfois de manière forte et sans équivoque, dans les textes de l'époque [...] qui se réfèrent à la langue des Valenciens comme catalane ou valencienne ». Par exemple, dans le procès en béatification de Vincent Ferrier, il est dit à de nombreuses reprises qu'il prêchait en catalan ou en valencien [in sua vulgare idiomate Catalonie seu Valentino], et certains témoins déclarèrent que la langue maternelle du futur saint, né à Valence, était le catalan (ydioma cathalonicum)[109],[110]. « Les textes de l'époque confirment un fait incontestable, démontré jusqu'à saciété : l'idée que la langue parlée par les Catalans et les Valenciens était une seule et même langue, indépendamment du nom qu'on lui donnait [...]. Gaspar Escolano (es) affirma sans détour : "... con ser la mesma que la Catalana[111]..." », conclut-il[112].

En outre, Antoni Ferrando souligne que « la majorité des écrivains valenciens des XIVe et XVe siècles sont d'origine catalane. Ceux du meilleur rang le sont : Saint Vincent Ferrier était fils d'un marchand de Palamós ; Jaume, Pere et Ausiàs March descendaient d’une famille de Barcelone ; Les Martorell étaient probablement originaires de la ville catalane du même nom ; les ancêtres de Joan Olzina et de Bernat Fenollar venaient de la Catalogne occidentale, tout comme ceux du deuxième rang, Lluís de Vilarrassa, Berenguer de Vilaragut (es), Jordi Centelles, Narcís Vinyoles (es), Jaume Gassull, Francesc Barceló, Francesc de Castellví (es), etc. » L'exception est Joan Roís de Corella, dont la famille immigrée à Valence peu après la conquête était originaire du royaume de Navarre[113].

L'union dynastique et le règne des Rois Catholiques (1479-1516)

En 1479 mourait Jean II d'Aragon. Son fils Ferdinand II, époux d'Isabelle de Castille, lui succéda, donnant lieu à l'union dynastique des couronnes de Castille et d'Aragon, chacune conservant néanmoins ses propres institutions, lois, monnaies, frontières, etc. Ainsi, Ferdinand et Isabelle, qui furent connus à partir de 1496 comme les Rois catholiques grâce à une bulle pontificale accordée par le pape valencien Alexandre VI, ne furent jamais appelés rois d'Espagne. Il s'agissait d'une union inégale, puisqu'elle consacrait l'hégémonie de la Castille (quatre millions d'habitants contre moins d'un dans la couronne d'Aragon), comme en témoigne la hiérarchie des titres qui plaçait ceux des rois de Castille et de León avant ceux d'Aragon. Le royaume de Valence (dont le titre apparaît en septième position) se trouve dans une position marginale, puisque ses quelque 250 000 habitants, soit 30 % de la population de la couronne d'Aragon, n'en représentait plus que 5 % dans la nouvelle monarchie espagnole. Bien que la ville de Valence demeurât la plus peuplée d'Espagne et de toute la péninsule, avec un poids économique et financier indiscutable, elle eut un rôle politique marginal dans la nouvelle monarchie, puisque, comme le souligne Antoni Furió : « Ferdinant le Catholique serait fondamentalement un roi castillan — pendant les trente-sept ans de son règne (1479-1516), il ne se rendit que six fois à Barcelone et quatre à Valence — et, de fait, les grandes entreprises politiques de son règne, de la conquête de Grenade à la projection vers l'Amérique, répondirent à une orientation preférentiellement castillane ». Le rôle de Valence se limita à une importante contribution financière à la monarchie ne participerait qu'en tant que réserve financière de la monarchie, tout en étant exclue, comme le reste de la Couronne d'Aragon, des bénéfices de ces entreprises, notamment celles qui liées à la découverte et la conquête de l'Amérique, dont les territoires furent incorporés à la couronne de Castille[114].

Avec Ferdinand le Catholique, l'interventionnisme de la monarchie s'accrut ; en 1484 il introduisit une nouvelle institution, la seule commune aux deux Couronnes : l'Inquisition. Créée en 1478 pour préserver l'« unité de la foi catholique », son objectif principal fut donc de persécuter les judéoconvers, que l'on soupçonnait de continuer à pratiquer la religion juive secrètement[115]. Néanmoins, « dans l'intention des Rois catholiques, ses véritables partisans et promoteurs, les considérations politiques pesaient autant ou plus que les considérations religieuses, puisque la nouvelle Inquisition — la seule institution qui couvrait tous les royaumes de la Couronne — mettait au service de la monarchie un efficace système d'information et de répression, tout en étant un puissant instrument d'harmonisation légale et politique[116]. » Les ordres valenciens protestèrent, ainsi que ceux du royaume d'Aragon et ceux de la principauté de Catalogne, et tentèrent d'empêcher l'implantation du Saint-Office, alléguant le statut d'« étrangers » des inquisiteurs (tous étaient castillans) et le fait que leurs procédures ne respectaient pas les garanties procédurales stipulées dans les Fors au profit des accusés, en vain car le monarque persista[117]. L'Inquisition eut un impact énorme sur la société valencienne, surtout sur pour la communauté des Juifs convertis. Entre 1484 et 1530, le Tribunal de Valence, le plus répressif de toute la monarchie après celui de Séville, poursuivit 2 354 personnes, très majoritairement accusées d'être judaïsants. Des 1 842 personnes dont le sort est connu, 754 furent condamnées à mort (presque toutes étant des membres de la famille de l'humaniste Jean Louis Vivès)[118].

Rafael Narbona souligne que « l'introduction de l'Inquisition constitua une étape importante dans la réduction sensible de l'autonomie classique des villes et royaumes de la couronne d'Aragon, car elle agissait comme un outil laborieux qui minait et fit trembler le système politique, jusqu'alors avait été assez déconnecté de l'autorité royale directe[119]. » D'autre part, l'expulsion des Juifs décrétée par les Rois Catholiques en 1492 n'affecta qu'un millier de personnes dans le royaume de Valence (sur environ cent mille dans l'ensemble de la monarchie), car la communauté juive avait été décimée après les massacres de 1391[120].

XVIe siècle : des Germanias au « problème morisque »

Résumé

Contexte

Révolte des Germanias (1519-1522)

En 1519, une épidémie de peste noire éclata à Valence, ce qui poussa une partie des autorités à abandonner la ville pour éviter la contagion. Elle coïncida avec une crise de subsistance, provoquée par les pluies et l'inondation de 1517, et la menace d'une éventuelle attaque des pirates barbaresques, dont les incursions sur le littoral valencienne étaient très fréquentes. Pour les affronter, les corporations reçurent l'ordre de s'armer (ratifiant un ordre du roi Ferdinand le Catholique de 1515), occasion dont elles profitèrent pour mettre en avant une vieille revendication : entrer dans le gouvernement de la ville, monopolisé par le patriciat urbain, qui disposait de quatre jurats (es), et par la petite noblesse, cavallers i generosos, qui en comptait deux[121],[122],[123]. En réponse à l'émeute du 7 août, au cours de laquelle la cathédrale fut prise d'assaut pour arrêter un prétendu « sodomite », qui fut ensuite exécuté, le gouverneur (es) de Valence interdit les réunions et les défilés, et les gremis — corporations de métiers — répondirent en formant la Germania (« Confrérie ») le 29 septembre[124].

Afin d'obtenir la reconnaissance de la Germania par le roi Charles Ier — futur empereur Charles Quint, qui avait accédé au trône de la monarchie espagnole trois ans plus tôt, après la mort de son grand-père Ferdinand le Catholique — une commission d’agermanats[125], composée de Joan Llorenç, Guillem Sorolla, Joan Caro et Joan Coll, se rendit à Molins de Rei, où se trouvait alors le jeune monarque (âgé de 19 ans). Il les reçut le 4 novembre et le 25 il décida de légaliser la Germania en échange de l'acceptation par le bras royal (les représentants des villes et villages sous juridiction royale) du serment des Fors, obligatoire pour tout monarque au début de son règne, par délégation, sans nécessité de se rendre à Valence. Dans sa décision pesa le fait qu'à cette époque il était davantage intéressé par son projet d'élection à Aix-la-Chapelle comme empereur du Saint-Empire romain germanique. Après cette reconnaissance, la Germania fut organisée et présidée par la Junta dels Tretze (le 'Conseil des Treize', sur le modèle du Conseil des Dix de la république de Venise selon un chroniqueur)[126], formée de treize syndics des gremis choisis par tirage au sort et avec un mandat annuel ("aquestos tretze vingueren a tenir lo mando de tota València", écrivit un chroniqueur). Cependant, le 4 janvier, le roi rétrocéda, suivant les demandes de la noblesse et du patriciat urbain de dissoudre la Germania — et également que le roi se rende à Valence pour prêter personnellement le serment des Fors — et après avoir reçu des rapports défavorables aux agermanats de la part des deux personnes qu'il avait envoyées à Valence pour prêter serment sur les Fors par délégation. La Junta dels Tretze protesta et le roi Charles, pressé de se rendre en Allemagne où il espérait être couronné empereur (ce qui eut effectivement lieu le 20 octobre), finit par transiger et mandata à Valence l'un de ses principaux conseillers, Adrien d'Utrecht, également dans le but de lui faire prêter serment aux Fors par délégation[127].

Adrien d'Utrecht s'entretint avec la Junta dels Tretze, mais ne prit aucun engagement, davantage intéressé par gagner du temps. Les Tretze exigèrent que fût nommé un jurat en représentation des gremis, mais la décision du roi fut d'envoyer une liste de la ceda (la procédure établie depuis un siècle pour nommer les six jurats, quatre citoyens et deux de la petite noblesse) et de nommer comme vice-roi de Valence du noble castillan Diego Hurtado de Mendoza (un « étranger », selon les protestations des Tretze) que Charles Ier chargea d'une triple mission : obtenir le serment de fidélité du braç royal, imposer la ceda et dissoudre la Junta dels Tretze. Les agermanats choisirent de résister, ce qui finit par dériver en une rébellion ouverte. Les unités militaires de la Germania, organisées quelques mois auparavant (avec son capitaine général, ses colonels et sescapitaines), prirent les rues de Valence à la fin du mois de mai et obtinrent que le Consell General choisît deux jurats populaires (un chirurgien et un velluter[128]). Le vice-roi Hurtado de Mendoza, soutenu par la noblesse, tenta de faire annuler l'élection et de dissoudre la Germania, mais se vit obligé à fuir de la ville, en se réfugiant début juin à Xàtiva, où il refusa de recevoir une ambassade envoyée par les Tretze, qui finirent par occuper toutes les postes à responsabilité de la ville, compris le Racional, qui incomba à Joan Caro[127],[129],[130].

Pendant ce temps, des envoyés de la Germania, prétendant avoir été autorisés par le roi, avaient propagé la rébellion à d'autres localités du royaume, où ils formèrent à leur tour leurs propres Germanies, présidées par des conseils eux aussi composés de treize membres, sur le modèle de la Junta de la capitale et subordonnées à cette dernière. Celles rattachées à une seigneurie (laïque ou ecclésiastique) adoptèrent un programme antiféodal plus radical[131],[129],[132]. Dans ces zones rurales, le rôle de premier plan fut initialement tenu par les laboureurs aisés, désireux de s'affranchir ou du moins de réduire le pouvoir seigneurial[133], mais ils furent bientôt submergés, comme cela se produisit dans les centres urbains, par les secteurs les plus radicaux, qui réclamaient l'abolition de toutes les rentes, se livrant au pillage des terres seigneuriales et baptisant de force de leurs vassaux mudéjars. Cette tournure prise par les évènements est un facteur supplémentaire et peut-être décisif expliquant l'alignement total de la noblesse valencienne, dirigée par le duc de Gandia et le comte d'Oliva, avec le camp royaliste[134].

L'expansion du mouvement agermanat hors de la capitale coïncida avec les préparatifs militaires du vice-roi, installé à Dénia, où s'étaient réfugiés les jurats valenciens opposés à la révolte. À la mi-août 1520, il s'était réuni avec la noblesse, alors complètement rangée du côté des royalistes, au monastère de Santa María de la Valldigna. Dans une ultime tentative de trouver une solution négociée, les Tretze envoyèrent en juin 1521 le frère du vice-roi, Rodrigo (es), marquis de Zenete, qui était resté à Valence et avait adopté une position ambiguë[135], pour le rencontrer. Le vice-roi se montra inflexible (son frère se réconcilia avec lui) et réitéra ses conditions : la dissolution des Tretze, la démission des jurats et le dépôt des armes. Les rebelles répondirent fut le pillage des résidences des nobles et la destruction des titres de propriété. Dès lors il n'y avait d'autre alternative que la guerre[136].

Le premier objectif des agermanats fut d'occuper la moitié nord du royaume pour empêcher le vice-roi de recevoir des renforts depuis la principauté de Catalogne. Une armée d'environ 2 000 hommes fut rassemblée sous le commandement du charpentier Miquel Estellés, mais elle fut défaite par les forces royalistes commandées par le duc de Sogorb dans les batailles d'Oropesa (es) (4 juillet 1521) et d'Almenara (es) (18 juillet 1521) — l'une des clés de la défaite fut que les agermanats furent incapables de recruter de nouvelles troupes en raison de la faible implantation de la Germania dans cette partie du royaume. Ils eurent initialement plus de succès dans leur second objectif : dominer la moitié sud du royaume. Une armée sous le commandement d'Esteve Urgellés prit le château de Xàtiva le 14 juillet et neuf jours plus tard une autre armée commandée par Vicent Peris vainquit l'armée royaliste, dans laquelle combattaient également des mudéjars comme mercenaires, commandée par le vice-roi lui-même dans la bataille de Gandia (es) — seule bataille rangée du conflit —. Cependant, Peris ne sut pas tirer profit de sa victoire, car il se consacra à baptiser de force les Mudéjars, ce qui serait imité dans de nombreux autres endroits, et à piller la huerta de Gandia et les régions voisines jusqu'à la Canal de Navarrés. Une armée de 6000 hommes qui tentait de prendre Orihuela, la capitale de l'autre gouvernorat du royaume, fut vaincue par l'armée royaliste sous le commandement de Pedro Fajardo y Chacón (es), marquis de los Vélez, le 29 août 1521 à la bataille d'Orihuela (en). Il y eut environ deux mille morts. Après leur victoire, les royalistes menèrent une brutale répression — une quarantaine d'agermanats furent exécutés — et le tiers sud du royaume, jusqu'à Ontinyent, resta en leur pouvoir[138],[139].

Pendant ce temps, dans la capitale, les promoteurs initiaux de la Germania, dont la plupart appartenaient au secteur le plus aisé de la classe des artisans et de la petite bourgeoisie urbaine et dont certains étaient même des ciutadans honrats (es)[140], s'en éloignèrent à cause de la radicalisation que représentaient les Peris, Urgellés et Estellés[141]. Le 29 juin, dix jours seulement après le début de la guerre, ils offrirent le poste de gouverneur de Valence au marquis de Zenete, qui l'accepta le 4 juillet, puis, le 30 juillet, ils procédèrent à la dissolution de la Junta dels Tretze. Vicent Peris, qui n'avait pas participé à la bataille d'Orihuela, retourna à Valence pour éviter la capitulation, mais son armée fut défaite à Morvedre le 11 octobre et il parvint à s'échapper à Xàtiva. Trois jours plus tard, Valence se rendait aux forces royalistes et le 19, les deux jurats agermanats démissionnèrent, donnant lieu à de nouvelles élections dans lesquelles seuls les ciutadans honrats et les cavallers i generosos (la petite noblesse) se présentèrent. Peris fit encore une dernière tentative désespérée pour faire réactiver la Germania dans la capitale mais il échoua et fut exécuté le 4 mars 1522[138],[142].

Après la capitulation de Valence, il ne restait plus que deux foyers de rébellion dans le royaume :Xàtiva et Alzira . Puis la figure d'El Encubierto[143] fit son apparition : l'homme se présenta à Xàtiva en prétendant être le fils du prince Jean, héritier du trône des Rois catholiques disparu vingt-cinq ans auparavant ; il s'agissait en réalité d'un judéoconvers d'origine aragonaise appelé Antonio Navarro, mais qui réussit à faire croire à son histoire, donnant ainsi au mouvement agermanat un caractère millénariste qui contribua à le faire perdurer. Trois autres encoberts apparurent : un marchand de fruits andalou, également apparu à Xàtiva ; un deuxième, à Valence, fut exécuté en mars 1523 ; un troisième, Juan Bernabé, fur exécuté à Teruel le . L'assassinat d'Antonio Navarro à Burjassot par des tueurs à gages en mai 1522 et, surtout, le retour en Castille de Charles Ier, désormais empereur du Saint-Empire romain germanique sous le titre de Charles Quint, scellèrent le sort de la rébellion. Sur ordre du roi-empereur lui-même, Xàtiva se rendit le 5 décembre, suivie d'Alzira deux jours plus tard après près d'un an de siège (en)[144],[134],[132].

Une dure répression fut menée contre les agermanats, surtout à partir de décembre 1523, lorsque Germaine de Foix, seconde épouse de Ferdinand le Catholique, mort sept ans plus tôt, devint vice-reine de Valence en remplacement de Diego Hurtado de Mendoza, car elle annula le pardon général accordé par son prédécesseur — qui n'avait fait exécuter que les chefs, soit une cinquantaine de personnes —, ce qui provoqua une fuite massive des agermanats. Au total, environ cent cinquante personnes furent exécutées, parmi lesquelles Vicent Peris, Guillem Sorolla et les différents encoberts, Juan Caro et Jaume Ros, et environ un millier d'autres insurgés furent exilés. Le chroniqueur Gaspar Escolano (es) rapporte que les potences en bois de la place du Marché de Valence (ca) durent être remplacées par d'autres en pierre par « crainte d'un sinistre si elles tombaient avec toute la masse humaine pendante. » Leurs biens furent confisqués et les municipalités insurgées, environ quatre-vingts, furent contraintes de s'acquitter de lourdes sanctions financières, dépassant au total le chiffre de 380 000 livres, soit plus de 360 000 ducats, dont environ un tiers revint à la ville de Valence — 36 000 ducats pour Xàtiva, 12 600 pour Alcoy, 12 400 pour Alzira et Morvedre 9 175 — [145],[146]. Parmi ceux qui subirent des représailles se trouvait le juriste Bartomeu Monfort, qui dut payer la somme astronomique de dix mille ducats, la même somme que devait payer le gremi des velluters, le plus sanctionnés de tous, suivis des cardeurs («paraires») et des tisseurs («teixidors»)[147]. Comme dans le royaume de Majorque, le paiement des sanctions se poursuivit durant plus de cinquante ans plus tard pour certaines villes[146].

Repli politique et culturel : la castillanisation progressive des élites

Le repli politique et culturel qui caractérisa l'histoire du royaume après la défaite des Germanies avait en réalité été amorcé plus tôt, sous le règne de Ferdinand II le catholique, le pays valencien perdant beaucoup de poids économique et politique à la suite de son intégration dans la monarchie hispanique, dans laquelle la couronne de Castille était hégémonique — ses 250 000 habitants représentaient à peine 3 % de la population totale de huit ou neuf millions d'habitants de la Péninsule —[148]. La croissance économique continuait d'être soutenue principalement par le commerce extérieur et l'industrie de la soie, mais l'Inquisition joua un rôle important dans cette décadence. Bien que son objectif fût religieux — assurer l'« unité de foi » de la nouvelle monarchie hispanique —, son action « eut des effets collatéraux sur la culture de l'époque et contribua, avec la répression des auteurs, des éditeurs et des œuvres, à appauvrir le panorama intellectuel de Valence de la première époque moderne ». Joan Roís de Corella et Tirant lo Blanc furent par exemple l'objet de soupçons inquisitorials. L'un des cas les plus représentatifs est celui du médecin et écrivain Lluís Alcanyís (es), mort sur le bûcher en 1506 après avoir passé trois ans en prison. Peu de temps après, le futur humaniste d'origine judéoconverse Jean Louis Vivès quitta Valence pour ne jamais y revenir[149].

L'affaiblissement du patriciat urbain et de la petite noblesse (cavallers i generosos), groupes sociaux qui avaient été porteurs du Siècle d'or en tant que lecteurs et dont étaient issus la plupart de ses auteurs, comme conséquence de la « nouvelle condition périphérique de Valence au sein de la monarchie et de l'empire hispaniques », ainsi que « l'infiltration de certains grands lignages de l'aristocratie castillane dans le milieu seigneurial valencien et l'implication des grandes familles valenciennes dans les rouages de la monarchie hispanique » jouèrent également un rôle fondamental dans ce repli. En conséquence, dans le domaine des lettres, le Siècle d'or s'orienta vers « une production courtisane, aristocratisante, de plus en plus castillanisée et sans figures marquantes[149]. » Si entre 1473 et 1506 seulement 5 livres furent publiés en castillan (49 en catalan) dans le royaume, entre 1510 et 1524 il y en eut 42, contre 27 publiés en catalan (et 34 en latin)[150].

Le royaume conserva ses propres lois et institutions, ainsi que sa monnaie, son système de mesures, ses douanes, etc. , mais au début du siècle la monarchie créa deux institutions qui se superposèrent aux médiévales et à travers lesquelles le roi, absent du royaume — il ne le visita qu'en de très rares occasions — exerça son pouvoir (guidé par le Conseil d'Aragon (en)) : l'Audience de Valence (es), créée par Fernando II en 1506 et, surtout le vice-roi (es), poste permanent créé par Charles Ier en 1520 à l'occasion de la rébellion des Germanies (ayant pour antécédent le Lieutenant général (es))[151].

Autour du vice-roi - poste occupé entre 1523 et 1536 par Germaine de Foix, conjointement avec son troisième mari le duc de Calabre entre 1526 et 1536, qui à la mort de la première lui succéda jusqu'en 1550 ; les vice-rois suivants, à de rares exceptions près, furent déjà des membres de la haute aristocratie castillane - se forma une cour, installée au palais del Real (en) de la capitale et dont Luis de Milán dépeignit, dans son œuvre El Cortesano une atmosphère totalement nouvelle dans la cour de Valence[152], dans la mesure où le vice-roi avait la condition d’alter ego du monarque. La noblesse valencienne, en bonne part fortement endettée[153], s'y rendait à la recherche de prébendes et de charges, et chercha à se lier aux grands lignages de la noblesse castillane — tout en augmentant son caractère endogamique et en marquant sa distinction avec la petite noblesse locale des cavallers i generosos — dans le but d'accroître son influence et de finalement pouvoir accéder au véritable centre du pouvoir, la cour royale définitivement installée à Madrid par Philippe II[154]. Selon Miguel José Deyá Bauzá, la « communion croissante d'intérêts entre le roi et les élites » après les Germanies, s'expliquerait par « la nécessité de surmonter le traumatisme agermanat et de compter sur la couronne face à la menace morisque et à la situation défensive complexe [à cause de la poussée turco-barbaresque] ». Tout cela « encourageait une collaboration croissante avec le monarque, ce qui produisit une plus grande fluidité constitutionnelle, mais au prix de Cortes et d’organismes royaux moins revendicatifs politiquement que ce que leur permettait le système foral[155]. »

La conséquence de tous ces changements fut une progressive castillanisation politique, sociale, culturelle et linguistique de la noblesse locale. Le phénomène affecta également le patriciat urbain — dont les revenus provenaient de plus en plus des intérêts des prêts censitaires et des baux des impôts municipaux — qui aspirait à s'intégrer à elle en s'assimilant aux cavallers et qui commença à imiter leurs coutumes et leur mode de vie en s'« aristocratisant » progressivement[156]. Comme le souligne Antoni Furió, « avec l'union dynastique et la consolidation ultérieure de la monarchie hispanique, le castillan, langue des Trastamare et bientôt aussi des Habsbourg, s'est imposé dès le début comme langue de la cour, de l'État et de la politique. Ceci et la subséquente obligation de le comprendre, de le parler et de l'écrire, pour communiquer avec les organes du pouvoir de l'État et la classe sociale qui le soutenait, favorisa, premièrement, le bilinguisme de l'aristocratie autochtone et, plus tard, sa castillanisation totale. Les raisons de prestige et de distinction sociale jouaient également un rôle, puisque sa condition de langue de cour — même à Valence : à la cour vice-royale — faisait de l'usage du castillan un signe d'élégance et de distinction[157]. »

Ce phénomène est illustré par « l'extraordinaire diffusion de livres en espagnol, aussi bien importés que, surtout, produits localement. Entre 1510 et 1572, 219 titres furent publiés à Valence en castillan, seulement un de moins que ceux imprimés en latin et plus de trois fois plus que ceux publiés en catalan, ces derniers n’étant majoritaires que dans le domaine juridique. En revanche, pour ce qui est de la littérature, de la religion et de l’histoire, la prédominance du castillan était absolue[158]. » En 1592, un concours littéraire fut déjà organisé uniquement « en lenguaje castellano, que es agora el que más corre » (« en langage castillan, qui est aujourd'hui la langue le plus courant »). Vingt ans plus tard, Gaspar Escolano publiait en castillan Décadas de la historia de Valencia (« Décennies de l'histoire de Valence »). En 1538, Pere Antoni Beuter publia en catalan sa Primera part de la història de València (« Première partie de l'histoire de Valence »), mais déjà la deuxième partie, publiée en 1550, le fut en castillan, tout comme la Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia (« Chronique de l'illustre et couronnée ville de Valence ») de Rafael Martí de Viciana, écrite en catalan mais publiée en castillan[159]. Ainsi, tout au long du XVIe siècle le valencien fut peu à peu remplacé par le castillan comme langue de culture, bien qu'il continuât à être la langue du peuple et aussi celle de l'administration du royaume (ce qu'il demeurerait jusqu'au Décret de Nueva Planta de 1707, dont l'application imposait que toute la documentation officielle fût rédigée en castillan)[160].

- Représentation de l'ordre (braç) ecclésiastique dans la sala de Corts du palais de la Generalité valencienne (peinture de Vicente Requena « le Jeune » (es), 1592-1593).

- Ordre militaire ou noble (peinture de Francesco Pozzo, 1592).

- Autres bourgs de deuxième classe de l'ordre royal (peinture de Lluís Mata, 1593).

Conversion forcée des Mudéjars (1525) : le « problème morisque »

Une fois la révolte des Germanies terminée, la question de la validité des conversions forcées au catholicisme des Mudéjars — «moros (« Maures ») ou «sarraïns» (« Sarrasins ») dans les textes de l'époque — réalisées par les agermanats fut soulevée — le chroniqueur Gaspar Escolano rapporte que des procédures expéditives ont été utilisées comme l'aspersion de leurs têtes avec des balais trempés dans l'eau des canaux d'irrigation —[161]. L'inquisiteur général Alonso Manrique convoqua une commission pour aborder le problème, qui après plusieurs mois de délibération détermina en juin 1525 que les baptêmes étaient valides — selon son raisonnement, choisir le baptême comme alternative à la mort signifiait que le libre arbitre avait été exercé —, ce qui suscita les protestations des Mudéjars qui nièrent leur légitimité, certains d'entre eux se révoltant en se retranchant dans la Sierra de Bernia (es) et la Muela de Cortes (es), bien qu'ils finissent par se rendre. Ce processus culmina avec l'ordre du roi Charles Ier publié le 8 décembre 1525, par lequel les Mudéjars, non seulement du royaume de Valence, mais aussi des autres États de la couronne d'Aragon, étaient obligés de se convertir au christianisme - ceux de la Couronne de Castille avaient déjà été contraints de le faire par les Rois catholiques en 1502[162],[163].