Henri Chapu

sculpteur français De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Henri Michel Antoine Chapu est un sculpteur et médailleur français, né le au Mée-sur-Seine et mort le dans le 7e arrondissement de Paris[1].

Henri Chapu

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Sépulture | |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activités |

| Membre de | |

|---|---|

| Partenaire | |

| Distinctions |

Biographie

Résumé

Contexte

L'enfance

Henri Chapu naît du mariage de Julien Chapu (1811-1869) et de Claire Lecoq (1803-1880), dans la propriété que possède le marquis Armand Pierre de Fraguier (mort en 1841), au Mée-sur-Seine, où ceux-ci sont employés respectivement comme cocher et comme ménagère. Après avoir été placé en nourrice chez des alliés familiaux, successivement à Marcq et à Thoiry[2], à l'âge de dix ans, il est de retour au Mée-sur-Seine pour aussitôt suivre ses parents à Paris lorsque son père devient concierge du marquis Léonce de Vogüé dans son immeuble aujourd'hui disparu du 92, rue de Lille. Les traits de ses parents nous sont connus : ceux de Julien, doublement, par le portrait au pastel réalisé en 1846 par la jeune Ursule de Vogüé (future comtesse Charles-Marie de Bryas)[3] avant qu'ils ne soient fixés par le portrait en médaillon que Chapu lui-même exécutera en 1861[4], ceux de Claire par le portrait sur toile que brossera Pierre De Coninck vers 1861[3].

La formation, le prix de Rome

Après qu'il a fréquenté l'école des Frères, c'est dans la perspective d'aboutir au métier de tapissier par l'apprentissage du dessin qu'il entre à la Petite école, rue de l'École-de-Médecine à Paris, où ses aptitudes lui valent une bourse lui offrant de changer de voie.

Devenu l'élève de James Pradier à partir de 1849 puis, au décès de celui-ci en 1852, de Francisque Duret et Léon Cogniet à l'École des beaux-arts de Paris, il remporte, successivement, en 1851 le second grand prix de Rome en gravure de médaille et pierre fine pour Neptune faisant naître un cheval, en 1853, le second grand Prix de Rome de sculpture pour Le Désespoir d'Alexandre après le mort de Clitus et, en 1855, conjointement avec Amédée Doublemard, le premier grand prix de Rome de sculpture pour Cléobis et Biton, à l'unanimité du jury malgré une mutilation de l'œuvre survenue accidentellement pendant son transport[2].

Il part pour la villa Medicis à Rome en , en même temps que les autres primés qui, outre Doublemart, sont l'architecte Honoré Daumet, le médailleur Alphée Dubois et le compositeur Jean Conte, les haltes lui offrant de visiter Lyon, Avignon, Arles, Nîmes, Marseille, Gênes et Florence[2]. Sur le trajet, il s'initie à la langue italienne et exécute quelques portraits en médaillons de ses camarades. Effectuant deux grands périples, l'un vers le nord (Pise, Sienne, Venise, Padoue, Bologne et à nouveau Florence), l'autre vers le sud (Naples, Baïes, Pouzzoles, le Cap Misène, le lac Lucrin et Pompéi), il se rapproche de Gustave Moreau avec qui il mesure les proportions des sculptures antiques, plus durablement de Léon Bonnat, les Paysages d'Italie qu'il dessine alors et que conservent aujourd'hui le musée Bonnat-Helleu à Bayonne et la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art à Paris portant témoignage des promenades qu'affectionnent les deux amis tant dans la ville que dans la campagne et les montagnes environnantes[5]. Chapu reviendra ensuite fréquemment dans la campagne romaine afin de s'y délasser, continuant d'en rapporter « des aquarelles bien écrites »[6]. Après ses deux premiers envois à Paris — Le Christ aux anges en 1857, le Triptolème en 1859 —, qui font l'objet de critiques cinglantes de l'Institut, son troisième envoi, Mercure inventant le caducée en 1861, année où au mois d'août s'achève ce premier séjour à Rome, est enfin favorablement apprécié[2].

Les années difficiles

De retour à Paris en , Henri Chapu trouve un « modeste atelier » situé rue de l'Abbaye, dans le 6e arrondissement, acceptant les travaux qui dans l'art industriel (ornements divers) et l'architecture (cariatides et mascarons) — Charles Rohault de Fleury, notamment, fait appel à lui — lui fournissent tant bien que mal une maigre subsistance alimentaire. Son œuvre de 1862-1863 intitulée Beauvais, sur la façade de la gare du Nord à Paris, sera suivie entre autres d'un cartouche cantonné de deux enfants et du médaillon Napoléon Ier ornant la façade de la Cour de cassation[2].

La société des Caldarrosti, qui s'est formée à la villa Medicis vers 1860, continue de grouper fraternellement un groupe d'artistes se rassemblant au cours d'un dîner mensuel qui l'été se déroule à la campagne et où Henri Chapu retrouve des peintres, sculpteurs, architectes ou compositeurs, tous anciens de Rome comme Léon Bonnat, Jean-Baptiste Carpeaux, Jules Chaplain, Pierre De Coninck, Honoré Daumet, Théodore Dubois, Alexandre Falguière, Jean-Paul Laurens, Jules Lefebvre, Charles Lenepveu, Louis Hector Leroux, Constant Moyaux ou Tony Robert-Fleury : de plusieurs d'entre eux il réalise alors des portraits en médaillons. Chapu s'associera également au groupe des Florentins avec Ernest Christophe, Paul Dubois, Alexandre Falguière, Laurent Marqueste, Antonin Mercié et Hippolyte Moulin.

Henri Chapu expose chaque année au Salon à partir de 1863 où la médaille de troisième classe qu'il reçoit pour son Mercure inventant le caducée ouvre la série des récompenses officielles. Il est nommé chevalier de la Légion d'honneur en . Après les bustes de Léon Bonnat et Paul Sédille, celui du comte Tanneguy Duchâtel (1803-1867), qui est une commande de sa veuve née Rosalie Paulée et qu'il expose au Salon de 1869, énonce le début de sa célébrité en ce qu'il l'introduit « dans le monde d'amateurs riches et éclairés dont l'estime devait se traduire par d'importantes commandes : peu à peu, le talent devait s'affirmer dans le grand public, et les demandes de bustes (comme Jean Civiale) et de médaillons (comme Alfred Velpeau) devenaient chaque jour plus nombreuses »[2]. Frédéric Le Play, dont il réalise le buste en marbre que conserve aujourd'hui le musée Henri-Chapu au Mée-sur-Seine, lui commande deux cariatides monumentales pour l'Exposition universelle de 1867.

La célébrité

En 1869, Henri Chapu reconstitue dans la cour de Marbre du château de Versailles, « en remplacement de l'ensemble original ruiné » datant de 1679[7], les statues Mars au repos de Gaspard Marsy et Hercule au repos de François Girardon formant, en allégorie de Louis XIV victorieux, l'ensemble décoratif encadrant l'horloge du pavillon central[8].

Chapu s'engage dans la Garde nationale en 1870, avant que le mandat d'arrêt dont il fait l'objet, à la suite de ses protestations contre le vandalisme subi par les monuments de Paris, ne le contraigne à demeurer caché dans une chambre de l'hôtel de Vogüé jusqu'à l'entrée des troupes versaillaises dans Paris[2].

Sa production, qui devient alors très abondante, est souvent inspirée de l'antique. Il reçoit de nombreux honneurs et distinctions, et devient l'un des sculpteurs les plus sollicités de la Troisième République. Le marbre de sa Jeanne d'Arc écoutant ses voix[9], exposé au Salon de 1872, le révèle au grand public. Cette œuvre dévoile en effet son talent pour rendre des expressions et des sentiments subtils et justes dans une enveloppe idéale. Il est promu officier de la Légion d'honneur le . Le marbre de La Jeunesse, « figure au drapé particulièrement élégant » qui témoigne de l'influence de la Renaissance qui vient s'ajouter à l'idéal des années romaines[10], sculpté pour le Monument à Henri Regnault et aux élèves morts pour la patrie érigé dans la cour du Mûrier à l'École des beaux-arts de Paris, lui vaut l'obtention de la médaille d'honneur au Salon de 1875[11]. Cette œuvre, que Chapu réutilisera maintes fois pour des monuments aux morts[12], connut un grand succès d'édition en bronze par la Maison Barbedienne. Il fait encore mémoire du récent conflit en co-réalisant avec Charles-Arthur Bourgeois le sphinx pour le Mémorial aux soldats français tombés durant la guerre franco-prussien de 1870-1871 du cimetière de Bruxelles[13].

- Le Monument aux soldats morts pendant le siège de 1870, Paris, Cimetière du Père Lachaise

- Vue d'ensemble.

- Le Soldat de ligne et Le Fusilier marin.

- Le Garde mobile et L'Artilleur.

Henri Chapu réalise en 1875, en association avec le médailleur Alphée Dubois, la Médaille du vœu national[14], frappée en l'honneur de la pose de la première pierre de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre[15]. Il épouse Marie Cozette de Rubempré (née en 1847) le [5], dont il avait réalisé le portrait en médaillon en 1861[16]. Il est élu membre de l'Académie des beaux-arts en 1880 au fauteuil no 7 de la deuxième section, et deviendra le président de cette institution en 1889.

Après son séjour à Munich en 1883 dans le cadre de l'Exposition internationale des beaux-arts qui s'y tient, Chapu séjourne plusieurs semaines durant en 1885 à Copenhague sur l'invitation du collectionneur et mécène Carl Jacobsen qui, à Munich, s'est porté acquéreur d'un exemplaire en plâtre de La Jeunesse[17] et qui l'y charge d'exécuter en marbre le buste d'Alexandra, princesse de Galles[18], en même temps que Jean Gautherin est appelé à y réaliser celui de sa sœur Dagmar, future tsarine Maria Feodorovna[2].

Les œuvres de Chapu ornent de nombreux bâtiments parisiens, notamment l'hôtel de ville, l'Opéra Garnier, le Palais de justice, la gare du Nord, le palais Galliera ou le grand magasin Printemps Haussmann. Quelques statues funéraires lui valent également un grand succès : le Tombeau de Mgr Dupanloup (1886) dans la cathédrale d'Orléans, celui en marbre de Mgr Augustin David dans la cathédrale Saint-Étienne de Saint-Brieuc, et surtout la statue funéraire de la duchesse d'Orléans, sculptée pour la chapelle royale de Dreux ; la jeune femme y est représentée sur son lit de mort, le bras droit pendant.

Une partie de sa production, et en particulier sa Jeanne d'Arc à Domrémy, ainsi que le Buste de Jean-Félix Bapterosses, ont été édités en bronze par la fonderie Barbedienne.

Projets inachevés

La Société des gens de lettres lui avait initialement commandé une statue d'Honoré de Balzac. Mais Henri Chapu meurt avant d'avoir pu exécuter son œuvre et n'a laissé que des esquisses et des ébauches de son monument[19]. En outre, il ne réalisera jamais la statue de La Grèce à Byron, qui sera reprise et sculptée par Alexandre Falguière[20], ni même le chemin de croix de l'église Notre-Dame-de-Benoite-Vaux, à Rambluzin-et-Benoite-Vaux, dont il a entamé les dessins en 1889, n'ayant le temps que de dessiner treize des quatorze stations et d'entreprendre une seule maquette[21],[22]. L'artiste est emporté en trois jours par une congestion pulmonaire au cours de la grande épidémie de grippe de 1891 et il meurt dans son domicile parisien du 14, cité Vaneau le [23]. Il est inhumé au cimetière du Mée-sur-Seine.

Le tombeau en marbre de Carrare d'Henri Chapu, commandé par Henri Delaborde, le secrétaire perpétuel de l'Académie des beaux-arts, est orné d’un haut-relief réalisé par son élève Henri-Auguste-Jules Patey, qui réalisa aussi les deux médaillons représentant les parents du sculpteur. La statue du Génie de l'immortalité, réalisée en 1880 pour la sépulture de Jean Raynaud, orne également le tombeau. Celui-ci sera inauguré en 1894[24].

Œuvres dans les collections publiques

Belgique

- Bruxelles, cimetière : Mémorial aux soldats français tombés durant la guerre franco-prussienne de 1870-1871, coréalisé avec Charles-Arthur Bourgeois, Chapu est l'auteur du sphinx[13].

Danemark

États-Unis

- Chicago, Art Institute of Chicago[26] :

- Jeanne d'Arc à Domrémy, bronze ;

- La Pensée, bronze.

- Fredericksburg, université de Mary Washington : Jeanne d'Arc à Domrémy, plâtre[27].

- Harrisonburg, université James Madison : Jeanne d'Arc à Domrémy, plâtre[28].

- Louisville, Speed Art Museum : La Pensée, 1877, bronze[29].

- New Brunswick, Zimmerli Art Museum : Cantate, 1868-1869[30].

- New York, Metropolitan Museum of Art :

- La Musique, 1869, terre cuite[31] ;

- Buste de Ferdinand Barbedienne, 1882, bronze[32] ;

- Monument à Flaubert, bronze[33].

- Oberlin, Allen Memorial Art Museum : Monument à Gustave Flaubert, 1877, bronze[34].

- Philadelphie, Philadelphia Museum of Art : Honoré Daumet, 1859, médaillon en bronze[35].

- Silver Spring, Forest Glen Annex (en) : Jeanne d'Arc à Domrémy[36].

- Springfield, cimetière (en) : Monument funéraire de la famille Morgan.

- Stanford, Iris & B. Gerald Cantor Center for Visual Arts : La Jeunesse, bronze, fonte Barbedienne[37].

- Washington, National Gallery of Art : La Pensée, bas-relief marbre[38].

France

- Aix-en-Provence, musée Arbaud : Jeanne d'Arc à Domrémy, bronze[39].

- Amboise, hôtel de ville : Jeanne d'Arc à Domrémy, bronze[39].

- Angers, musée des beaux-arts : La Jeunesse, plâtre[40].

- Arras, cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Vaast : Saint Germain et Sainte Geneviève, statue[8].

- Barbizon : Théodore Rousseau et Jean-François Millet, 1884, bas-relief en bronze ornant un rocher en forêt de Fontainebleau.

- Bayonne, musée Bonnat-Helleu, 67 dessins et 30 sculptures dont : Dédale et Icare, bronze[41].

- Bordeaux, musée des beaux-arts.

- Briare :

- musée de la mosaïque et des émaux ;

- place de la République : Monument à Jean-Félix Bapterosses, 1887, bronze (fonte Barbedienne).

- Châlons-en-Champagne, musée des beaux-arts et d'archéologie, Buste de Sadi Carnot.

- Chantilly, musée Condé, parc de Chantilly :

- Chauriat, La Jeunesse, statue en marbre, cimetière, caveau d'Etienne Bartin.

- Cherbourg, parc du Roule : Monument à Jean-François Millet, 1892.

- Clermont-Ferrand, lycée Jeanne-d'Arc, vestibule : Jeanne d'Arc à Domrémy.

- Corbeil-Essonnes, place Galignani : Monument aux frères Galignani[44].

- Dreux, chapelle royale : Gisant de la duchesse d'Orléans.

- Eu, musée Louis-Philippe, Jeanne d'Arc à Domrémy[39].

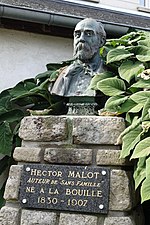

- La Bouille, square Hector-Malot : Monument à Hector Malot, 1866, bronze.

- Le Creusot, : Monument à Eugène Schneider, 1879.

- Le Mée-sur-Seine, musée Henri-Chapu, importante collection dont :

- Le Christ aux anges, 1857 ;

- La Mort de Clytie, Salon de 1866 ;

- Frédéric Le Play, 1869, buste en marbre[45] ;

- Alexandre Dumas père, 1873, buste en terre cuite[46] ;

- Ludovic Vitet, 1878, buste en terre cuite[47] ;

- La Danseuse à l'éventail[48] ;

- Jean-Félix Bapterosses, médaillon en plâtre[49] ;

- Léon Cogniet, 1884, médaillon en plâtre[50] ;

- Hector Malot, 1887, buste en plâtre[51] ;

- Armand Chappée, 1889, médaillon en plâtre[52].

- Le Pecq, cimetière : tombe de Félicien David († 1876), bas-relief[53].

- Lille :

- lycée privé Saint-Paul : Jeanne d'Arc à Domrémy, bronze ;

- palais des beaux-arts : Eugène Guillaume, 1861, médaillon en bronze.

- Melun :

- église Saint-Aspais : Jeanne d'Arc, 1868, médaillon en bronze.

- musée de la Vicomté :

- Triptolème, 1858-1859, envoi de Rome

- Hérold, 1881, étude en terre cuite[54].

- Montpellier, cimetière protestant : Tombe de Frédéric Bazille (mort en 1870), statue en bronze[53].

- Nemours, Château-Musée[55]: Allégorie de la Peinture, 1877, plâtre[56].

- Orléans :

- cathédrale Sainte-Croix : Tombeau de Félix Dupanloup, 1888, marbre[57].

- église Saint-Pierre du Martroi : Mgr Félix Dupanloup, 1888, buste en bronze[58].

- Oroux, chapelle Sainte-Marie, parc du château : Jeanne d'Arc à Domrémy, bronze.

- Paris :

- Académie d'architecture : Émile Vaudremer, médaillon en bronze[59].

- bibliothèque interuniversitaire de santé : Jean Civiale, 1868, buste en bronze[60].

- cimetière de Montmartre : Joseph-Louis Duc (mort en 1879), médaillon en pierre[61].

- cimetière du Montparnasse : Auguste Axenfeld, 1878, médaillon.

- cimetière de Passy : La Jeunesse, haut-relief en bronze, sépulture de Sam Einhorn ;

- cimetière du Père-Lachaise :

- La Pensée, 1877, ornant la tombe de la comtesse d'Agoult (Daniel Stern) ;

- Tombe d'Ernest Picard (mort en 1877) ;

- Le Génie de L'immortalité, 1880, sépulture de Jean Reynaud[62] ;

- Tombe de Léon Cogniet (mort en 1880) ;

- Tombe du jeune Juan Martin de Ycaza (mort en 1890) ;

- Ferdinand Barbedienne, 1894, buste en bronze ;

- Le Génie du Patriotisme ranimant la France, ornant la tombe d'Adolphe Thiers.

- Sépulture de Clara Bancroft-Peabody, 1884, haut-relief en bronze, division 35[63].

- collège Stanislas : L'Abbé de Lagarde, après 1884, buste.

- Comédie-Française : Alexandre Dumas, 1876, buste.

- École nationale supérieure des beaux-arts :

- Neptune faisant naître un cheval, 1851, médaillon en plâtre ;

- Cléobis et Biton, 1855, prix de Rome ;

- Le Tireur d'épines, 1858, plâtre, copie d'après l'antique, envoi de Rome ;

- Monument à Henri Regnault, 1872. Le buste de Regnault est l'œuvre de Charles Degeorge ;

- Eugène Guillaume, médaillon en plâtre ;

- Eugène Millet, 1875, buste en plâtre[64].

- Joseph-Louis Duc, buste en marbre[65].

- École normale israélite orientale : Moïse, d'après Michel-Ange.

- église Saint-Augustin : Saint Joseph, 1876.

- église Saint-Joseph-des-Carmes : L'Abbé Thénon.

- gare du Nord : Beauvais, 1862.

- hôpital Boucicaut : Buste de Marguerite Boucicaut.

- hôtel de ville, façade :

- Ferdinand Hérold, 1883, statue en pierre ;

- La Moisson, 1883, statue en marbre[66].

- Institut national d'histoire de l'art, bibliothèque : recueil de 51 dessins d'Henri Chapu (plume, fusain, mine de plomb) parfois rehaussés de gouache blanche ou de couleurs, dont 26 sont des paysages d'Italie, les autres des études et croquis préparatoires pour ses œuvres (collections Jacques Doucet).

- maison de Balzac : Monument à Balzac, 1890, épreuve plâtre[19].

- musée Carnavalet :

- musée national Jean-Jacques-Henner[73] :

- Léon Bonnat, 1858, médaillon en plâtre ;

- Pierre De Coninck, 1861, médaillon en plâtre.

- musée du Louvre :

- département des arts graphiques : Dédale et Icare, dessins[74] ;

- Jean-Baptiste Adolphe Gibert, médaillon plâtre.

- musée d'Orsay :

- Marie Cozette de Rubempré, 1861, médaillon en bronze[16] ;

- Félix Lionnet, 1862, médaillon en bronze ;

- Tony Robert-Fleury, médaillon en bronze[75] ;

- Mercure inventant le Caducée, 1860-1861, statue en marbre, exécuté à Rome. Envoi de Rome de cinquième année. Un plâtre fut aussi envoyé de Rome en 1860[76] ;

- Léon Bonnat, 1864, buste ;

- Jeanne d'Arc écoutant ses voix, 1870, plâtre ;

- Jeanne d'Arc écoutant ses voix, 1872, marbre ;

- La Jeunesse, 1875, esquisse en plâtre[12] ;

- Le jeune Robert D. (Desmarres), 1879, statue en marbre[77].

- Observatoire de Paris :

- Buste d'Urbain Le Verrier, 1880 ;

- Monument à Urbain Le Verrier, 1889.

- Opéra Garnier, façade :

- La Cantate, 1864 ;

- L'Ode, 1872.

- palais Galliera, musée de la mode de la ville de Paris : La Peinture, statue ornant la façade.

- palais de justice, salle des pas perdus : Monument à Berryer.

- palais du Luxembourg : Adolphe Thiers, buste en marbre.

- parc Monceau : Le Semeur, ou Triptolème, 1872-1873, bronze, envoyé à la fonte sous le régime de Vichy, dans le cadre de la mobilisation des métaux non ferreux[78].

- Petit Palais :

- Léon Bonnat, 1855, médaillon en plâtre patine bois, 1855[79] ;

- Le Père de Henri Chapu, 1861, médaillon en bronze[4] ;

- Portrait de Marie, jeune femme, médaillon en bronze[80];

- Portrait de Nino Garnier, fils de Charles Garnier, médaillon en bronze[81] ;

- Élie Delaunay, 1864, médaillon en bronze[82] ;

- La Cantate, 1866, plâtre[83] ;

- La Sécurité, entre 1870 et 1875, plâtre[84] ;

- La Moisson, 1883, modèle en plâtre[66] ;

- Nu debout, dessin[85].

- Printemps Haussmann, façade : L'Automne et L'Hiver, statues en pierre[86].

- Sorbonne, rue des Écoles : Les Lettres, second fronton, à droite (le premier fronton, à gauche, Les Sciences, est l'œuvre d'Antonin Mercié).

- Rouen :

- cathédrale Notre-Dame : Orant du cardinal de Bonnechose, 1891.

- musée Flaubert et d'histoire de la médecine : Monument à Gustave Flaubert, 1890, marbre.

- Saint-Brieuc, cathédrale Saint-Étienne : Tombeau de Mgr Augustin David, marbre.

- Saint-Yrieix-sous-Aixe : Monument aux morts, avec la figure de La Jeunesse, bronze.

- Sens :

- Monument à Jean Cousin, 1880.

- Musée de Sens : Édouard Charton, buste plâtre.

- Valenciennes, musée des beaux-arts :

- Marie Cozette de Rubempré, 1861, médaillon en plâtre[16] ;

- Le jeune Robert Desmarres, 1869, plâtre.

- Virelade : Buste de Joseph de Carayon-Latour, 1889.

Italie

- Villa Médicis, Mercure inventant le Caducée, 1859-1860, envoi de Rome

Royaume-Uni

- Liverpool, Walker Art Gallery : gisant de la duchesse de Nemours[87].

- Saint-Pierre-Port, musée Victor-Hugo : Auguste Vacquerie, 1866, médaillon plâtre[88].

Suède

- Stockholm, Nationalmuseum, Nino, fils de Charles Garnier.

Collections privées référencées

- Carl Jacobsen, Copenhague[17].

Œuvres non localisées ou disparues

Galerie

- Œuvres d'Henri Chapu

- Gisant de la duchesse d'Orléans, chapelle royale de Dreux (à l'arrière-plan).

- Eugène Guillaume (1861), médaillon en bronze, palais des beaux-arts de Lille.

- Monument à Hector Malot (1866), bronze, La Bouille, square Hector-Malot.

- La Cantate (1869), Paris, Opéra Garnier.

- Tombe de Frédéric Bazille, statue en bronze, cimetière protestant de Montpellier.

- Tombe de Félicien David, Le Pecq.

- Monument à Eugène Schneider (1879), Le Creusot.

- Le jeune Robert D. (Desmarres) (1879), marbre, Paris, musée d'Orsay.

- Tombe de Joseph-Louis Duc, cimetière de Montmartre.

- Monument à Jean Cousin (1880), détail, jardin public de Sens.

- Sépulture de Clara Bancroft-Peabody (1884), Paris, cimetière du Père Lachaise.

- Proserpine (1885), Chantilly, musée Condé.

- Monument à Jean-Félix Bapterosses (1887), Briare.

- Monument à Joseph de Carayon-Latour (1889), Virelade.

- Tombe de Juan Martin de Ycaza, Paris, cimetière du Père-Lachaise.

Réception critique

- « L'auteur de la Jeunesse[40], écrivit une critique à propos de cette délicieuse création, s'est fait une spécialité de la sculpture funéraire. L'idéal, quand on veut laisser une trace d'immortalité, consiste à être ensépulturé par Chapu. Il semble, en effet, qu'aucun genre ne convienne mieux à la tendresse émue de son talent. Chapu y trouvera encore l'occasion de nombreux chefs-d'œuvre. » - Octave Fidière[2]

- « Auprès des figues palpitantes de passion de Carpeaux, les ouvrages de Chapu, inspirés de l'antique et pourtant si modernes, ne perdent rien de leur charme délicat et discret. La Jeanne d'Arc à Domrémy, la Jeunesse, du monument de Regnault, restent parmi les chefs-d'œuvre dont peut s'enorgueillir la sculpture du XIXe siècle. » - Maurice Demaison[90]

- « Au lendemain de la proclamation de la IIIe République, un nouveau style républicain, laïque et patriotique surgit du macadam. Essentiellement bourgeois et toujours rétrograde, chargé de lourds symboles, il se veut le héraut du progrès. Ce style, où l'emphase le dispute à la naïveté, n'est pas dépourvu d'intérêt et il n'est pas exclu que, dans un avenir assez proche, on rende justice au talent de Barrias ou de Chapu. Certaines de leurs sculptures telles l'Électricité ou la Vapeur sont remarquables par le génie qu'ils eurent - mêlant les symboles aux appareils techniques - de réaliser des œuvres d'une originalité aussi belle sur le plan plastique que singulière par la composition. » - Maurice Rheims[91]

- « L'un des meilleurs représentants de la sculpture française des années 1860-1890, génération qui s'émancipe enfin de l'autorité de l'antique, mais demeure respectueuse des maîtres. Si le Prix de Rome lui ouvre, comme à Carpeaux, Falguière et Barrias une carrière officielle dès son retour à Paris en 1861, comme Carrier Belleuse, il éprouve pour la Renaissance un attrait que révèlent, sous des aspects différents, la silhouette bellifontaine de la Jeunesse ou le tombeau monumental de Mgr Dupanloup de caractère plus florentin ; comme Carpeaux et Dalou, et peut-être à cause de la formation qu'il a reçue comme eux à la Petite École, il admire les grandes figures de l'art baroque romain ou versaillais. Leur leçon restera sensible tout au long de son œuvre. » - Antoinette Le Normand-Romain[92]

- « La France du XIXe siècle fut passionnée par la figure de Jeanne d'Arc, héroïne historique et mythifiée qui participa du fort mouvement nationaliste, volontiers antibritannique, de la seconde moitié du XIXe siècle. Henri Chapu, sculpteur classique qui sut explorer la voie d'un naturalisme sincère et élégant, ne choisit pas de représenter la vierge guerrière en armure, mais la bergère lorraine entendant les voix qui lui demandent d'aider le roi à libérer le royaume. Présenté au dernier Salon du Second Empire, en 1870, le plâtre fut transcrit en marbre en 1872 et connut un succès considérable : l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine, après la défaite de Sedan, avait fait de Jeanne d'Arc un emblème national et une véritable sainte laïque, bien avant sa canonisation par le Vatican en 1920. La sculpture de Chapu fut l'une des plus célèbres images de Jeanne d'Arc en France, diffusée dans toutes les dimensions et tous les matériaux bien après 1900 ; cette statue est particulièrement chère au cœur des Melunais car, en 1429, venue inspecter les remparts de la ville récemment libérée, Jeanne y aurait entendu ses voix l'avertir qu'elle serait bientôt faite prisonnière, qu'elle devrait accepter l'épreuve et que Dieu lui apporterait son aide, épisode rapporté dans les pièces de son procès. Le , une copie en marbre est inaugurée dans le square Henri-Chapu. » - Pascal-Raphaël Ambrogi et Dominique Le Tourneau[39]

Récompenses et distinctions

- Prix de Rome en sculpture de 1855.

Chevalier de la Légion d'honneur en 1866.

Chevalier de la Légion d'honneur en 1866. Officier de la Légion d'honneur en 1872.

Officier de la Légion d'honneur en 1872.- Médaille d'honneur aux Salons de 1875 et 1877.

- Prix biennal de l'Institut en 1877.

- Membre de l'Académie des beaux-arts en 1880.

Expositions

Expositions collectives

- Exposition universelle de 1867, Paris.

- Exposition universelle de 1878, Paris.

- Exposition internationale des beaux-arts, Munich, 1883.

- Première exposition nationale des beaux-arts, .

- Exposition universelle de 1889, Paris.

- Exposition universelle de 1893, Chicago, Jeanne d'Arc écoutant ses voix, Art Institute of Chicago[39].

- Exposition universelle de 1900, Paris, Jeanne d'Arc écoutant ses voix[93].

- De Carpeaux à Matisse. La sculpture française de 1850 à 1914 dans les musées et les collections publiques du Nord de la France, exposition itinérante, Calais, Lille, Arras, Boulogne-sur-Mer, Paris, 1982-1983.

- Trésors sacrés, trésors cachés. Patrimoine des églises de Seine-et-Marne, musée du Luxembourg, Paris, septembre-.

- Souvenirs d'Italie, musée d'art et d'histoire de Melun, juillet-[94].

- Les « Caldarrosti », une fraternité d'artistes au XIXe siècle, musée des beaux-arts de Valenciennes, de à .

- Un séjour enchanteur : Jean-Jacques Henner en Italie, Paris, musée national Jean-Jacques-Henner, de janvier à [73].

Expositions personnelles

- Exposition des dessins de Chapu, Melun, musée d'art et d'histoire de Melun, 1976.

- Chapu. Dessins, sculptures, résidence des personnes âgées, Le Mée-sur-Seine, 1983.

- Centenaire Henri Chapu, musée Henri-Chapu, Le Mée-sur-Seine, et musée d'art et d'histoire de Melun, de à .

- Rétrospective Henri Chapu, musée de Grenoble, 1995.

- Études pour la danse par Henri Chapu, musée d'art et d'histoire de Melun, d'octobre à [95].

Élèves et collaborateurs

Résumé

Contexte

« Ne rêvez pas de trop grandes choses, disait Henri Chapu à ses élèves, un objet de petite importance, mais bien et solidement exécuté, peut faire plus pour votre réputation qu'une œuvre plus ambitieuse rendue de façon insuffisante. Une petite monnaie grecque contient plus d'art que le groupe du Taureau de Dircé »[2]. Il a été professeur à l’Académie Julian à Paris[96] où, parmi d'autres, il a eu pour élèves :

- Miguel Blay (en) ;

- Élisa Bloch ;

- Jean Boucher, en 1888 ;

- Eugène-Jean Boverie ;

- Joseph Carlier ;

- Cyrus Edwin Dallin ;

- Jules Déchin ;

- Henri Alfred Auguste Dubois ;

- Jacques Froment-Meurice ;

- Paul Guibé, collaborateur ;

- George William Hill ;

- Đorđe Jovanović ;

- Jacques Loysel ;

- Blanche Moria ;

- François Mouly ;

- Henry Nocq ;

- Louis Oury (1867-1940) ;

- Henri-Auguste-Jules Patey ;

- Charles Pillet ;

- Bela Lyon Pratt (en) ;

- Denys Puech (1854-1942), de 1872 à 1884 ;

- Mathilde Thomas-Soyer ;

- Alphonse Voisin-Delacroix.

- Élèves et collaborateurs d'Henri Chapu

Iconographie

- Léopold Bernstamm, Buste de Henri Chapu, Versailles, musée de Versailles et des Trianons[97].

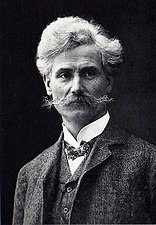

- Léon Bonnat, Portrait de Henri Chapu, huile sur toile, 92 × 73 cm, Paris, École nationale supérieure des beaux-arts[98].

- Henri-Auguste-Jules Patey, Henri Chapu, buste marbre, Melun, musée de Melun.

- Charles Pillet, Henri Chapu, 1895, buste marbre, Le Mée-sur-Seine, musée Henri-Chapu.

Notes et références

Annexes

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.