Église Saint-Séverin de Paris

édifice religieux de Paris, en France De Wikipédia, l'encyclopédie libre

L'église Saint-Séverin est située rue des Prêtres-Saint-Séverin dans le Quartier latin (5e arrondissement de Paris), près de la Seine.

| Église Saint-Séverin de Paris | |

| |

| Présentation | |

|---|---|

| Culte | Catholique romain |

| Type | Église paroissiale |

| Rattachement | Archidiocèse de Paris |

| Début de la construction | XIIIe siècle |

| Fin des travaux | XVe siècle |

| Style dominant | Gothique flamboyant |

| Protection | Monument historique (1862) |

| Site web | www.saint-severin.com |

| Géographie | |

| Pays | France |

| Région | Île-de-France |

| Département | Paris |

| Ville | Paris |

| Coordonnées | 48° 51′ 07″ nord, 2° 20′ 44″ est |

| modifier | |

L'ensemble formé par l'église, la « maison paroissiale - presbytère », le square André-Lefèbvre et le cloître est délimité par la rue des Prêtres-Saint-Séverin, la rue de la Parcheminerie, la rue Saint-Jacques et la rue Saint-Séverin.

Siège de paroisse dès le IXe siècle, l'église Saint-Séverin est l'une des 52 paroisses urbaines du diocèse de Paris lors de la confiscation des biens du clergé en 1789-90. Son curé était alors l'un des deux archiprêtres du diocèse[1].

Historique

- VIe siècle : un ermite, Séverin (saint Séverin de Paris, à qui l’église est dédiée), a l'habitude de prier dans un petit oratoire rudimentaire. Après sa mort, une basilique est érigée sur les lieux. Il s'agit d'abord d'une chapelle[2].

- IXe siècle : détruite par les Vikings lors du siège de Paris[Lequel ?], l'église est reconstruite au XIIIe siècle pour le clocher et les trois premières travées de la nef et de la seconde moitié du XVe siècle pour le reste.

- 1412 : fonte d’une des cloches ; c’est aujourd’hui la plus ancienne de Paris et porte le nom de Macée[2].

|

- 1448 : l'église est partiellement détruite par un incendie. Architecture gothique, par exemple les remarquables gargouilles de la façade extérieure.

- 1487 : achèvement de la flèche de la tour[2].

- 1489-1495 : construction du chevet.

- 1498-1520 : réalisation des chapelles latérales de la nef.

- 1655 : Isaac Coustin, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, fils de Jean Coustin, écuyer, seigneur du Masnadaud, Maschalard et Fougeras et de Françoise de Jussac y est enterré[3].

- 1673 : Jules Hardouin-Mansart supprime trois travées du charnier pour élever, sur le côté droit de l'église, la chapelle du Saint-Sacrement, de forme ovale.

- 1675: Gilles Personne de Roberval y est enterré.

|

- 1681-1684 : Jean-Baptiste Tuby réalise un décor de marbre du chœur sur un dessin de Charles Le Brun, travaux financés par des dons de la duchesse Anne-Marie-Louise d'Orléans, dite la Grande Mademoiselle, cousine de Louis XIV[2].

- 1745 : le buffet d'orgue est réalisé[2].

- XVIIIe siècle : percement du triforium pour donner plus de clarté.

- 1792 : pose de la plaque « LOIX ET ACTES de l’autorité publique », sur la partie basse du clocher. Sous cette plaque devaient être affichées les nouvelles lois et la liste des condamnés à mort[4].

- 1837 : remontage sur la façade du portail de l'église Saint-Pierre-aux-Bœufs datant du XIIIe siècle (église détruite pour la réalisation de la rue d'Arcole).

- 1845 : l'architecte Jean-Baptiste Antoine Lassus confie au ferronnier d'art Pierre Boulanger la réalisation des pentures en fer forgé du portail Saint-Martin et de la porte latérale droite donnant accès au jardin de l'ancien cimetière[5].

- 1845-1959: passation de nombreuses commandes de peintures murales auprès de grands artistes de l'époque (voir paragraphe sur les peintures murales).

- 1864 : une plaque armoriée a été apposée en par M. Margry, conservateur adjoint des archives de la Marine, proche de l’entrée, à gauche, sur le mur au-dessus d’un bénitier. Elle rappelle le rôle de Bertrand d’Ogeron, en ces termes : « Le dernier jour de janvier MDCLXXVI sur cette paroisse de Saint-Séverin est mort rue des Mâcons-Sorbonne Bertrand Ogeron, Sieur de la Bouère-en-Jallais qui de MDCLXIV à MDCLXXV jeta les fondements d’une société civile et religieuse au milieu des flibustiers et des boucaniers des îles de la Tortue et de Saint-Domingue. Il prépara ainsi, par les voies mystérieuses de la providence les destinées de la république d’Haïti ».

- 1907 : dégagement de l'église par la démolition des maisons de la rue Saint-Jacques qui prenaient appui sur son chevet[6].

- Un projet, présenté par l’architecte Godefroy Teisseire, prévoyait de dégager complètement l’église par l’élargissement de la rue Saint-Séverin et la création d’un vaste parvis rue des Prêtres-Saint-Séverin[7].

- 1966 : commande du Père Ponsar, curé de l'église, de vitraux à Jean Bazaine.

- 1970 : pose des vitraux non figuratifs réalisés par Jean Bazaine.

- Colonne torsadée du déambulatoire.

- Penture de la porte latérale.

- Une des gargouilles de l'église.

- Estampe d'Auguste Guillaumot.

- L'église en 1897, photographie de Clément Maurice.

Le complexe religieux

Résumé

Contexte

Extérieur

L'église

En-bas et à gauche de la porte Saint-Séverin, rue Saint-Séverin, deux anciennes inscriptions, en ancien français, subsistent. Sur celle du haut, du XVe siècle, on peut lire :

« Bonnes gens qui par cy passés

Priez Dieu pour les trépassés »

Sur celle du bas, du XIVe siècle, en latin et en lettres gothiques, l’inscription rappelle aux fossoyeurs que la veille de la Saint-Martin, ils devaient nettoyer les voûtes de l’église[8].

- Vues externes

- Vue générale de l'église depuis la rue Saint-Jacques.

- Vue du sud-est.

- Façade méridionale de l'église.

- Façade ouest avec le portail de l'église Saint-Pierre-aux-Bœufs.

- Détails

- Portail Saint-Martin (façade nord).

- Les gargouilles surplombant le cloître.

Le cimetière

L'intérêt architectural de l'église réside également dans son charnier, ancien cimetière paroissial. L'église Saint-Séverin présente en effet la particularité, exceptionnelle à Paris, d'avoir conservé quasiment intact l'emplacement de son cimetière et de son charnier. Ce cimetière, ouvert vers 1250, fut entouré sur trois côtés d'une galerie, analogue à celle d'un cloître, construite vers 1430, galerie qui fut utilisée à la fois comme charnier et résidence pour les prêtres de la paroisse, avec des étages dédiés. Mais dès 1674, les marguilliers décidèrent d'interdire les inhumations et de fermer les charniers, l'ensemble devenant alors un simple cloître. Les baies de la galerie furent ornées de vitraux quelques années plus tard, en 1699. Au début du XIXe siècle, des travaux d'alignement firent disparaître les deux galeries sises à l'ouest. Avec la petite porte qui donnait de ces galeries vers la rue de la Parcheminerie, disparut une inscription mémorable : Passant, penses-tu passer par ce passage où, pensant, j'ai passé ? Si tu n'y penses pas, passant, tu n'es pas sage, car en n'y pensant pas, tu te verras passé[9]. En 1926, on a construit à leur place un bâtiment aux fenêtres ogivales pour servir de presbytère, ce qui a permis de faire disparaître les deux étages supérieurs réservés au logement des prêtres. Aujourd'hui cet ensemble, désormais transformé en jardin, est classé.

En 1474, dans le charnier, la première opération de la maladie de la pierre est tentée. Manquant de volontaires, Louis XI promit la vie sauve à l’un de ses archers condamné à mort et souffrant de cette maladie s’il acceptait l’expérience. L’opération réussie le soldat fut gracié et pensionné[10].

Intérieur

Nef

La nef haute de 17 m, de style flamboyant est ornée de vitraux du XIXe siècle. Comptant huit travées, elle a la forme d'un parallélogramme terminé par une abside demi-circulaire. Elle n'a pas de transept. Elle a, comme celle de Notre-Dame de Paris, des collatéraux doublés, c'est-à-dire cinq nefs en largeur, environnées d'un centre de chapelles, disposition qui donne une grandeur étonnante à tout l'édifice.

- Chœur et maître-autel.

- Voûtes gothiques sur croisées d'ogives quadripartites.

Déambulatoire et chœur

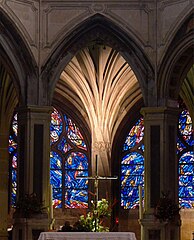

Le déambulatoire présente dix doubles travées de piliers originaux en forme de palmier, dont un avec une colonne torsadée, ou colonne salomonique.

- Pilier axial derrière l'autel.

Dans la chapelle abritant les fonts baptismaux, un puits, encore en eau, subsiste. Il était censé guérir les écrouelles[11].

Mobilier et œuvres d'art

- Tableau de Notre-Dame Auxiliatrice.

- Clé de voûte Sainte-Anne & Saint-Joachim.

- Statue de Vierge à l'Enfant.

Les vitraux

Cet édifice religieux renferme une collection de vitraux, étagée sur sept siècles. L'intérieur de l'église contient des vitraux gothiques, notamment un arbre de Jessé[12], des vitraux du XIXe siècle, et un ensemble de plusieurs fenêtres modernes par Jean Bazaine le long du déambulatoire, inspirées par les sept sacrements.

Vitraux gothiques

Ils sont de la seconde partie du XVe siècle. Dans la rosace de la façade ouest figure un vitrail de L'Arbre de Jessé de 1482, en grande partie dissimulé par le buffet d'orgue depuis le XVIIIe siècle. Sous les voûtes du chœur, les trois baies de la partie centrale utilisent sûrement des vitraux du premier chevet gothique de 1450 représentant de gauche à droite : Saint Jean Baptiste, Saint Michel, La Vierge et l'Enfant, Le Christ portant le Monde, Saint-Jean l'Évangéliste, Saint Martin. Les baies hautes de la nef sont également du XVe siècle. Saint Séverin, patron de l'église avec le couple de donateur, est représenté en bas du vitrail.

Les vitraux gothiques de la façade nord sont : L'Ascension sur la gauche Saint Pierre avec sa clef et à droite Saint Jean Baptiste avec l'Agneau et des donateurs. La Trinité avec au centre Dieu représenté comme un roi et devant lui le Christ en Croix avec entre eux la colombe du Saint-Esprit. Sur les côtés deux vitraux représentant des anges portant des cierges dit « anges céroféraires ».

Au fond de l'église, trois paires de baies à deux lancettes représentent des saints et datent de 1378-1378. Elles étaient destinées à la chapelle du collège de Beauvais et furent restaurées de façon très importante en 1856-1857.

Vitraux du XIXe siècle

Les vitraux des fenêtres du rez-de-chaussée, ainsi que ceux des ouvertures nord, furent installés à partir de 1848. Sauf une, ces verrières sont le fruit des dessins d'Émile Hirsch. Les commandes furent passées par le curé, ou la Ville de Paris, grâce à la générosité des donateurs.

À l'étage intermédiaire se trouve la galerie des saints du triforium.

Dans le chœur : Mystères de la Vie du Christ.

Dans les chapelles Saint-Vincent-de-Paul et Saint-François-de-Sales (nord) : histoire du quartier et de l'église ou des désirs des donateurs. Charles Garnier et son épouse figurent dans la scène du Christ bénissant les enfants de la façade occidentale.

Vitraux du XXe siècle

L'abbé Alain Ponsar, curé de 1962 à 1967, passa commande en 1966 à Jean Bazaine pour réaliser avec le maître-verrier Henri Déchanet une série de 8 vitraux qui sera inaugurée le , remplaçant ceux du XIXe siècle dans les fenêtres gothiques du déambulatoire est.

Non figuratives, ces verrières évoquent les sept sacrements de l'Église. Les deux baies centrales à dominante bleue sont dédiées au baptême.

- Vitraux

- L'un des vitraux de l'abside.

- Vitraux du triforium.

- Vitrail de Saint-Vincent.

Peintures murales

L'église conserve de nombreuses peintures murales des XVe au XVIIe siècles, mais principalement du XIXe siècle. Trois peintures murales sont classées monuments historiques. La plupart des peintures murales nécessitent un projet de conservation-restauration[13].

- L'Apocalypse, 4e quart du XVe siècle, peinture à l'huile sur enduit, chapelle Saint-Louis, classée au titre immeuble en 1862[14].

- L'Arbre de Jessé, 1858, Van Holtorp (peintre verrier?), peinture avec or, chapelle rayonnante Saint-Michel ou des Saints-Anges. Classée au titre objet le 1905/02/20[15].

- La Prédication de Saint-Jean-Baptiste, 1er quart du XVIIe siècle, peinture monumentale de la chapelle Saint-Michel ou des Saints-Anges. Cette peinture, qui a été quelquefois attribuée à Jacob Bunel (1558-1614), peintre de Henri IV, a été restaurée en 1852 par M. Steinheil. Classée au titre objet le 1905/02/20[16].

- Le Mariage de la Vierge, 1845, Émile Signol (1804-1892), chapelle Saint-Joseph.

- Décor de la chapelle de la Vierge, Victor Orsel (1795-1850).

- La Prédication de Saint-Jean-Baptiste, Paul Flandrin (1811-1902), chapelle des Fonts-Baptismaux.

- La Cène, Hippolyte Flandrin (1809-1864), chapelle Saint-Jean.

- Le Christ chez Marthe et Marie, Jean Murat (1807-1863), chapelle Sainte-Madeleine.

- Sainte-Geneviève distribuant du pain aux pauvres, 1850, Alexandre Hesse (1806-1879), chapelle Sainte-Geneviève

- Le pape Saint-Clément envoyant des missionnaires ans les Gaules, 1859, Pierre-Auguste Pichon (1805-1900), chapelle Saint-Michel ou des Saints-Anges.

- La Translation de la couronne d’épines, Auguste Leloir (1809-1892), chapelle Saint-Louis.

- Apothéose de Saint-François-de-Sales, Victor Mottez (1809-1897), chapelle de Saint-François-de-Sales.

- Saint-Vincent-de-Paul plaidant la cause des enfants trouvés, Jules Richomme (1818-1903), chapelle Saint-Vincent-de-Paul.

- Peinture commandée en 1849 à François-Joseph Heim (1787-1865), chapelle Sainte-Anne.

- Peinture commandée en 1849 à Jean-Victor Schnetz (1787-1870), chapelle Saint-André.

- Les Œuvres de Miséricorde, 1850, François Victor Eloi Biennourry (1823-1893), chapelle Saint-Pierre.

- Peinture de Sébastien Cornu (1804-1870), 1857, chapelle Saint-Séverin.

- Peintures commandées en 1850 à Jean-Léon Gérôme (1824-1904), chapelle Saint-Jérôme.

- Peinture commandée en 1851 à Félix Jobbé-Duval (1821-1889), chapelle Saint-Charles-Borromée.

Sculptures

- Saint-Pierre, XIXe siècle.

- Plaques funéraires.

- Calvaire, XIVe siècle, groupe sculpté.

Tableaux

- Saint Paul, dans le style de Claude Vignon, vers 1625.

- Saint Luc, longtemps attribuée à Georges de La Tour, en fait par Trophime Bigot ou par Le Maître à la chandelle, XVIIe siècle

- Christ au tombeau, par Camille Bellanger, XIXe siècle

- Portrait de l'abbé Moléon, curé de Saint-Séverin, par Dupy, XIXe siècle.

- Portrait de l'abbé Hanicle, curé de Saint-Séverin, par Henriette Nolet, XIXe siècle.

- La Crucifixion par Brueghel Le Jeune (dit Brueghel d’Enfer). Tableau restauré en 2023 et replacé dans la sacristie[17],[18].

Le grand orgue

L'orgue, construit par Alfred Kern de Strasbourg, a été inauguré par son titulaire, Michel Chapuis, en 1963. Entre 1967 et 1973, André Isoir en a été co-titulaire. Les actuels titulaires sont François Espinasse, Christophe Mantoux et Véronique Le Guen.

Il comporte :

- quatre claviers manuels et pédalier ;

- 59 jeux ;

- traction mécanique des claviers et des jeux.

Le buffet de 1745 est classé monument historique depuis 1905[19].

La composition de l'orgue est la suivante[20] :

| I. Positif C–g3 | II. Grand orgue C–g3 | III. Résonance C–g3 | IV. Écho expressif C–g3 | Pédale C–f1 |

|---|---|---|---|---|

|

Montre 8 |

Montre 16 |

Bourdon 16 |

Bourdon 8 |

Flûte 16 |

- Accessoires :

- accouplements : Positif./G.O., Résonance./G.O., Écho/G.O. ;

- tirasse : G.O. et Résonance ;

- appels : Anches Pédale, Mixture Pédale, Anches G.O., Mixtures G.O., Anches et mixtures Positif, Anches et Mixtures Écho.

L'orgue de chœur

L'orgue de chœur, construit par le facteur d'orgues Hartmann, date de 1966. Sa composition est la suivante[20] :

| I. Grand orgue 56 notes | Pédale |

|---|---|

|

Bourdon 8 basses et dessus |

Soubasse 16 |

Accessoires : tirasse du GO/pédale.

Curés

- 1974-1980 : Pierre Bellégo[21]

[...]

- 2004-2010 : William-Jean de Vandière[22]

- 2010-2014 : Denis Jachiet[22]

- 2014-2023 : Guillaume Normand

- depuis 2023 : Francis de Chaignon

Galerie

- L'église vue de Notre-Dame.

- Panoramique.

- Le clocher de l'église.

- Bas-relief de saint Martin éclairé de nuit.

- Le cloître, également...

- ... charnier de l'église.

- Colonnes torsades du déambulatoire.

- La chapelle de la Communion construite par Mansart.

Iconographie

- Robert Delaunay a représenté l'intérieur de l'église dans une série de sept peintures, entre 1909 et 1910, conservées à New York au musée Solomon R. Guggenheim et à Philadelphie au Philadelphia Museum of Art[23].

- Charles-René Darrieux, Vue de l'église Saint-Séverin, 1909, Centre national des arts plastiques.

- Eugène Atget :

- Église Saint-Séverin, 1905-1906, photographie, papier albuminé sur carton, Paris, bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art ;

- Abside de l'église Saint-Séverin montrant l'intérieur : salle des sculptures du Moyen Âge. Deux statues dont l'une du Christ provenant de l'abbaye de Saint-Denis, XIVe siècle, Paris, bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art.

Anecdotes

- François Mitterrand et Danielle Gouze se marièrent dans cette église le [24].

- Le film La Marque des anges a été tourné en partie dans cette église[réf. nécessaire].

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.