Révolution russe

révolution du XXe siècle marquant l'arrivée au pouvoir des communistes De Wikipédia, l'encyclopédie libre

révolution du XXe siècle marquant l'arrivée au pouvoir des communistes De Wikipédia, l'encyclopédie libre

La révolution russe[a] (en russe : русская революция [ˈruskɐjɐ rʲɪvɐˈlʲut͡sɨjɐ][b]) est l’ensemble des événements ayant conduit en février 1917 au renversement spontané du régime tsariste de Russie, puis en octobre de la même année à la prise de pouvoir par les bolcheviques et à l’installation d’un régime léniniste (« communiste »). Cette dernière débouche sur une guerre civile d'une grande violence, opposant les bolcheviks aux Armées blanches et à un ensemble d'autres adversaires (makhnovchtchina, Armées vertes, etc.). Le conflit est accompagné d'un effondrement de l'économie russe, qui avait débuté pendant la Première Guerre mondiale, et d'une famine particulièrement meurtrière : il s'achève par la victoire des bolcheviks et par la reconstitution, sous l'égide de l'URSS, de la majorité des territoires de l'ex-empire. La révolution en Russie donne également naissance au communisme, un régime politique fondé par Lénine.

| Date | Hiver 1917 - Hiver 1921 |

|---|---|

| Lieu | Russie |

| Résultat |

Victoire des bolcheviks

|

| 8-15 mars (23 février - 2 mars selon le calendrier russe) | Révolution de Février qui aboutit à la formation d'un gouvernement provisoire et à la chute du tsarisme. La Russie devient une république. |

|---|---|

| 7 novembre (25 octobre dans le calendrier julien) | Révolution d'Octobre. |

| 8 novembre (26 octobre) | Décret sur la Paix (« juste et équitable »). Décret sur la terre : la grande propriété foncière est abolie. |

| 15 décembre | Armistice germano-russe de Brest-Litovsk. |

| 28 janvier 1918 | Création de l'Armée rouge. |

| 2-6 mars 1919 | Création de l’Internationale communiste (IIIe Internationale) à Moscou. |

| 18 février-17 mars 1921 | Révolte de Kronstadt. |

| 21 mars 1921 | Fin du communisme de guerre, début de la NEP. |

Largement favorisée par la Grande Guerre[1], la révolution russe est un événement fondateur et décisif du « court XXe siècle »[2] ouvert par l’éclatement du conflit européen en 1914 et clos en 1991 par la disparition de l’URSS. Objet pour les uns de sympathies et d’immenses espoirs (la « grande lueur à l’Est » selon Jules Romains, le « charme universel d’Octobre » décrit par François Furet), ou inversement, pour les autres, de sévères critiques, voire de peurs et de haines en raison de la terreur rouge[3], elle reste un des faits les plus étudiés et les plus discutés de l’histoire contemporaine.

Son déroulement et ses conséquences posent toujours de nombreuses questions. Les historiens sont encore partagés quant à savoir si la « révolution de Février » impliquait nécessairement la « révolution d'Octobre ». La nature d’Octobre (révolution, coup d'État ou combinaison des deux ?), les raisons des violences de la guerre civile russe, celles de la genèse de la dictature soviétique sont également très discutées. Le débat très ancien sur l’évolution conduisant au stalinisme des années 1930 n’a jamais été non plus définitivement tranché : filiation logique, ou bien déviation, par rapport aux idéaux et aux pratiques des bolcheviks de la révolution[4] ?

Avant 1917, l'Empire russe était un régime monarchique autocratique. L’industrialisation de la Russie connut son apogée au début des années 1900, bien après les autres pays européens. Ce développement est dû aux investissements réalisés par des capitalistes étrangers[5]. En effet, après la révolution, non aboutie, de 1905, le doublement de la production industrielle et la constitution d'une classe ouvrière de près de trois millions d'ouvriers sont dus à l'afflux des capitaux étrangers qui ont développé l'activité industrielle (même si elle est encore arriérée par rapport à l'industrie occidentale en 1914) dans de grandes usines permettant ainsi de rendre le regroupement et la mobilisation des travailleurs plus facile qu'en Occident[5]. Ce décalage s’explique par certaines réformes tardives comme l’abolition du servage qui ne se produisit qu’en 1861. Mais, il n'en est pas moins vrai que cette réforme n'a pas été menée avec efficacité : les serfs nouvellement affranchis étaient obligés d'effectuer (trois fois)[6] plus de travaux chez leurs anciens supérieurs que chez eux-mêmes ; de plus, elle ne fait pas allusion à la distribution des terres[6]. L'abolition du servage par l'empereur Alexandre II en 1861 fait apparaître les premières fissures du vieux régime féodal. Une fois affranchis, les ex-serfs migrèrent vers les villes, formant la main-d’œuvre de base de la révolution industrielle. Malgré ce retard, son développement économique fut relativement rapide sous le règne d’Alexandre III (1881-1894) et il continua lorsque son fils, Nicolas II, prit le pouvoir. En 1913, l’Empire russe était la troisième puissance mondiale. Les industries fleurissent, la classe ouvrière est concentrée principalement dans les grandes villes. Cependant, la nouvelle prospérité du pays, financée par d'énormes emprunts à la Bourse de Paris, ne profite pas à la population.

Les dix premières années du règne de Nicolas II furent favorables à l’évolution économique. La principale modification fut la restauration du rouble-or, en 1897. Cela donna un nouvel élan au développement de l’industrie métallurgique. Le ministre des Finances, Serge Witte, à l’origine de la réforme monétaire de 1897, put amener des capitaux étrangers en Russie, grâce aux fameux emprunts russes, surtout français. Ce fut un nouveau bond pour l’industrie lourde et les transports. La construction du chemin de fer transsibérien, entre 1893 et 1901, témoigna de ce nouveau dynamisme. Mais, l'empereur avait des idées très conservatrices, ce qui ne lui permit pas de profiter de ce petit dynamisme économique — pour moderniser la société russe.

L’économie dans son ensemble reste archaïque[7]. La valeur de la production industrielle est en 1913 deux fois et demi inférieure à celle de la France, six fois moins que celle de l’Allemagne, ou quatorze fois moins que celle des États-Unis[8]. Le rendement agricole reste médiocre, la pénurie de transport paralyse toute tentative de modernisation économique[9]. Le PIB par habitant est alors inférieur à celui de la Hongrie ou de l’Espagne de l’époque, et environ un quart de celui des États-Unis[10]. Surtout, le pays est dominé par les capitaux étrangers, qui possèdent près de la moitié des actions en Russie[11]. L’industrialisation du pays a été violente et mal acceptée par les couches de la paysannerie brusquement prolétarisées. La classe ouvrière naissante, bien que faible numériquement, est concentrée dans de grands sites industriels qui facilitent l’émulation révolutionnaire[12].

La Russie reste un pays essentiellement rural (85 % de la population). Si une partie des paysans, les koulaks, s’est enrichie et constitue une sorte de bourgeoisie rurale soutenant le régime, le nombre de paysans sans terres a augmenté, créant un véritable prolétariat rural, réceptif aux idées révolutionnaires. Même après 1905, un député à la Douma signale que dans bien des villages, la présence de blattes et de punaises dans les maisons était considérée comme un signe de richesse[13].

Après la scolarisation menée quelques années auparavant, une partie des ouvriers a été conquise par les idées marxistes et autres idéologies révolutionnaires. Toutefois, le pouvoir tsariste fit preuve d’immobilisme. Aux XIXe et XXe siècles, des mouvements organisés par des membres de toutes les classes de la population (étudiants ou ouvriers, paysans ou nobles) tentèrent de renverser le gouvernement – sans succès, certains se tournant vers le terrorisme et les attentats politiques. Les mouvements révolutionnaires étaient soumis à une dure répression, menée par la puissante Okhrana, la police politique tsariste. De nombreux révolutionnaires étaient emprisonnés ou déportés, d’autres réussissaient à fuir et à rejoindre les rangs des exilés. De ce point de vue, la révolution de 1917 n’est que l’aboutissement d’une longue succession de petites révoltes. Les réformes nécessaires, que ni les révoltes paysannes, ni les attentats politiques, ni l’activité parlementaire de la Douma, n’avaient réussi à imposer viendront finalement d’une révolution impulsée par le prolétariat.

Dès 1905, une première révolution éclate après la défaite de la Russie lors de la guerre russo-japonaise. La répression sanglante d’une manifestation le , lorsqu'une partie de la population vint porter une supplique à Nicolas II à Saint-Pétersbourg marque le « Dimanche rouge », du , au cours duquel plusieurs centaines de personnes ont péri. Elle constitua une tentative du peuple russe de se libérer de son tsar, et fut marquée par des soulèvements et des grèves de la part des ouvriers et des paysans qui formèrent à cette occasion leurs premiers organes de pouvoirs indépendants de la tutelle de l’État, les Soviets. À la suite de la révolution qui a suivi, Nicolas II, pour rétablir l’ordre dans son empire, dut accepter les revendications des ouvriers, des paysans, des étudiants et des bourgeois, c’est-à-dire l'instauration d'une constitution, d'une Douma (assemblée) et de libertés civiles. Pour cela, l'empereur créa le deux assemblées : le Conseil des ministres, présidé par Serge Witte et la Douma, où, en théorie, toutes les classes sociales devaient être représentées. Le , Nicolas II accorde finalement une Loi fondamentale de l'État. Cette Loi fondamentale transformait l’Empire russe en une monarchie constitutionnelle, où l'autocratie cohabitait avec un Parlement, la Douma. Mais les électeurs étant principalement des aristocrates, les ouvriers et les paysans ne furent pas représentés. Seules certaines parties de la population furent élues et elles étaient favorables à l’autocratie et au tsar. Il y eut encore quelques grèves que le gouvernement enraya, mais le peuple restait mécontent car il n’y avait presque aucun changement. En clair, il était très disposé à se soulever à nouveau contre le tsar.

Les défaites successives de la Russie lors de la Première Guerre mondiale sont l’une des causes de la révolution de Février. À l’entrée en guerre, dès août 1914, tous les partis sont pour cette participation, à l’exception du parti social-démocrate (POSDR), le seul en Europe avec le parti socialiste serbe à refuser le vote des crédits de guerre, mais qui prévient toutefois qu’il ne cherchera pas à saboter l’effort de guerre. Dès le début du conflit sur le Front de l'Est, après quelques succès initiaux, l’armée connaît de lourdes défaites (en Prusse-Orientale notamment) ; les usines s’avèrent insuffisamment productives, le réseau ferroviaire imparfait, le ravitaillement en armes et denrées de l’armée, boiteux. Au sein de la troupe, les pertes battent tous les records (1 700 000 morts et 5 950 000 blessés) et des mutineries éclatent, le moral des soldats se trouvant au plus bas. Ceux-ci supportent de moins en moins l’incapacité de leurs officiers (on a ainsi vu des unités monter au combat avec des balles ne correspondant pas au calibre de leur fusil), les brimades et les punitions corporelles en usage dans l’armée[14][réf. incomplète].

La famine gronde et les marchandises se font rares. L’économie russe, qui connaissait avant la guerre le taux de croissance le plus élevé d’Europe[15], est coupée du marché européen. La chambre basse du Parlement russe (la Douma), constituée de partis libéraux et progressistes, met en garde le tsar Nicolas II contre ces menaces pour la stabilité, tant de la Russie que du régime, et lui conseille de former un nouveau gouvernement constitutionnel. Mais le tsar ignore l’avis de la Douma. Isolé dans un train spécial au front, il a perdu de fait tout contact avec la réalité du pays et avec sa direction. L’impopularité de son épouse, d’origine allemande, aggrave le discrédit du régime, ce que confirme en l’assassinat du conseiller occulte de l’impératrice, Raspoutine, par un jeune noble[réf. nécessaire].

Dès 1915-1916, une prolifération de comités divers prennent en main tout ce qu’un État déficient n’assume plus (ravitaillement, soins, échanges). Avec les coopératives ou les syndicats, ces comités deviennent des pouvoirs parallèles. Le régime ne contrôle déjà plus le « pays réel »[16].

Le mois de rassemble toutes les caractéristiques pour une révolte populaire : hiver rude, pénurie alimentaire, lassitude face à la guerre… Tout commence lors de grèves spontanées, début février, des ouvriers des usines de la capitale Petrograd (nouveau nom que Saint-Pétersbourg a pris au début du conflit). Le ( du calendrier moderne[17]), pour la Journée internationale des femmes, des femmes de Petrograd manifestent pour réclamer du pain. Elles passent d’une usine à l’autre. Rejoint par les hommes, le mouvement gagne en ampleur. Le nombre de grévistes monte à 90 000. Il y a des rassemblements, des manifestations, des confrontations avec la police. Leur action est soutenue par la main-d’œuvre industrielle, qui trouve là une raison de prolonger la grève. Ce premier jour, malgré quelques confrontations avec les forces de l’ordre, ne fait aucune victime[18].[réf. nécessaire]

Les jours suivants, les grèves se généralisent dans tout Petrograd et la tension monte. Les slogans, jusque-là plutôt discrets, se politisent : « À bas la guerre ! », « À bas l’autocratie ! »[19]. Cette fois, les affrontements avec la police font des victimes des deux côtés[20]. Les manifestants s’arment en pillant les postes de police. Après trois jours de manifestations, le Tsar mobilise les troupes de la garnison de la ville pour mater la rébellion. Les soldats résistent aux premières tentatives de fraternisation et tuent de nombreux manifestants. Toutefois, la nuit, une partie de la troupe rejoint progressivement le camp des insurgés, qui peuvent ainsi s’armer plus convenablement. Entre-temps, le tsar, désemparé, n’ayant plus les moyens de gouverner, dissout la Douma et nomme un comité provisoire.[réf. nécessaire]

Tous les régiments de la garnison de Petrograd se joignent aux révoltés. C’est le triomphe de la révolution. Sous la pression de l’état-major, le tsar Nicolas II abdique le 2 mars 1917 ( dans le calendrier grégorien). « Il se démit de l’empire comme un commandant d’un escadron de cavalerie »[21]. Son frère, le grand-duc Mikhaïl Alexandrovitch Romanov, refuse presque aussitôt la couronne. C’est de fait la fin du tsarisme, et les premières élections au soviet des ouvriers de Petrograd[18].[réf. nécessaire]

Ce premier épisode de la révolution russe fait un peu plus d’une centaine de tués, en majorité parmi les manifestants[22]. Mais la chute rapide et inattendue du régime, à un coût plutôt limité, suscite dans le pays une vague d’enthousiasme et de libéralisation.[pas clair][réf. nécessaire]

La période suivant l’abdication du tsar est à la fois confuse et enthousiaste. Les gouvernements provisoires se succèdent rapidement au fur et à mesure que la révolution gagne en profondeur et que la masse des ouvriers et paysans se politise. Les soviets, émanations des volontés populaires, n’osent pas dans un premier temps contredire le gouvernement provisoire malgré son immobilisme et sa poursuite de la guerre[23].

La chute de la monarchie est ressentie comme une libération sans précédent. Elle ouvre en Russie une période d’allégresse populaire et de fermentation révolutionnaire. Une frénésie de prises de parole gagne toutes les couches de la société. Les meetings sont quotidiens et les orateurs se succèdent sans fin. Défilés et manifestations se multiplient. Des dizaines de milliers de lettres, d’adresses, de pétitions sont envoyées chaque semaine de tous les points du territoire pour faire connaître les soutiens, les doléances ou les revendications du peuple. Elles sont en particulier adressées au nouveau gouvernement provisoire et au soviet de Petrograd.[réf. nécessaire]

Au-delà des attentes immédiates, ce qui domine est le rejet de toutes les formes d’autorité ; ce qui a permis à Lénine de parler de la Russie de ces premiers mois comme du « pays le plus libre du monde »[24].

Selon Marc Ferro,

« À Moscou, des travailleurs obligeaient leur patron à apprendre les fondements du futur droit ouvrier ; à Odessa, les étudiants dictaient à leur professeur le nouveau programme d’histoire des civilisations ; à Petrograd les acteurs se substituaient au directeur du théâtre et choisissaient le prochain spectacle ; aux armées, des soldats invitaient l’aumônier à assister à leurs réunions pour qu’il donne un sens à sa vie. Il n’est jusqu’aux enfants qui n’aient revendiqué pour les moins de 14 ans le droit d’apprendre la boxe pour pouvoir se faire entendre des grands. C’était le monde à l’envers[25]. »

Ces premières semaines emplies d’espérance et de générosité sont très peu violentes, dans les villes comme dans les campagnes. Il n'y a pas de représailles, officielles ou spontanées, exercées contre les anciens serviteurs du tsar, ce dernier étant simplement assigné à résidence : beaucoup peuvent librement se retirer ou partir à l’étranger. Le gouvernement provisoire abolit la peine de mort, ouvre largement les prisons, permet le retour des exilés de toutes opinions (dont Lénine), et proclame les libertés fondamentales de presse, de réunion, de conscience — déjà acquises dans les faits depuis février. Le droit de vote est accordé aux femmes[26]. L’antisémitisme d’État disparaît. L’Église orthodoxe, sous tutelle depuis Pierre le Grand, peut réunir librement un concile qui, à l’été 1917, restaure le patriarcat. Dans l’armée, le prikaze no 1 (ordre du jour) émis par le soviet de Petrograd interdit les brimades humiliantes des officiers et instaure pour les soldats les droits de réunion, de pétition et de presse[27].

Enfin, la manifestation la plus franche de l’émancipation de la société civile est la création spontanée de soviets (conseils) d’ouvriers, de paysans, de soldats ou de marins, qui couvrent en quelques semaines la quasi-totalité du pays. Ces assemblées élues, déjà expérimentées en 1905, pallient la faiblesse des organisations habituelles en Occident (partis, syndicats), due à la longue répression tsariste. Ce sont des organes de démocratie directe, qui entendent exercer un pouvoir autonome et, face au gouvernement provisoire comme à la possibilité d’une contre-révolution, veiller à la préservation et à l’extension des conquêtes de la révolution de Février.[réf. nécessaire]

Un gouvernement provisoire élu par la Douma, dirigé par Michel Vlaimirovitch Rodzianko, ancien officier du Tsar, monarchiste et riche propriétaire terrien, s’installe. Mais dès le , Rodzianko, jugé trop proche du régime précédent, est écarté. Il est remplacé par le prince Lvov, un libéral progressiste[18].[réf. nécessaire]

Ainsi, même s’il est issu d’une révolution des ouvriers et soldats, le gouvernement provisoire est dirigé par des hommes politiques libéraux, principalement issus du parti KD, parti constitutionnel démocratique, en abrégé « K.D. », parti de la bourgeoisie libérale. Mais en réalité, ce gouvernement doit composer avec une pléthore de soviets, qui se sont formés dès le début mars dans les principales villes du pays, et surgissent dans les campagnes en avril et mai à l’annonce de la révolution dans la capitale. Les notables, notamment les Koulaks qui dirigeaient au nom du tsar sont destitués. Le soviet est donc à la fois un club dans lequel les ouvriers se rendent pour discuter de la situation, et un organe de gouvernement.[réf. nécessaire]

Le programme du Soviet de Petrograd est la paix immédiate, la terre aux paysans, la journée de 8 heures et une république démocratique. Ce programme est inapplicable aux yeux du gouvernement de bourgeoisie libérale qui a pris le pouvoir à la suite de la révolution, et ne veut ni rompre avec ses alliés, ni toucher à la propriété des terres de la noblesse féodale, ni accorder la journée de 8 heures.[réf. nécessaire]

En revanche, ce gouvernement estime, tout comme une partie des dirigeants de soviets et de partis révolutionnaires, que seule la future Constituante élue au suffrage universel aura le droit de décider de la redistribution des terres et du régime social. Comble d'ironie de l'impuissance, le gouvernement et les soviets n'arrivent ni à coopérer, ni même à s'accorder sur une stratégie commune. Tous retardent sans fin l'organisation d'élections: l’appui des soviets n'est jamais acquis, car s'ils ont la confiance de la grande masse des travailleurs, c'est parce qu'ils débattent avant de décider[28], le gouvernement continue la Guerre pour ne pas trahir les alliés de la Russie, de surcroit, les millions d’électeurs sont tout simplement absents car mobilisés sur le front. Tous s'abstiennent, les réformes attendues sont sans cesse reportées sine die, au point que le gouvernement s’abstient même de proclamer officiellement la République avant septembre. Il prend donc d’emblée le risque de décevoir dangereusement la population.[réf. nécessaire]

Les soviets sont alors dominés par des partis socialistes, mencheviks et socialistes-révolutionnaires (SR). Les bolcheviks, malgré leur nom[29], sont minoritaires. Dans l’immédiat, ces soviets, dont celui de Petrograd, affichent une ligne modérée de soutien au gouvernement provisoire, et ne mettent pas en avant les revendications les plus radicales - ce qui oblige à nuancer la notion habituelle de « dualité des pouvoirs ». La jonction entre le gouvernement et le soviet de Petrograd est assumée par son vice-président, le SR républicain Alexandre Kerenski, qui est par ailleurs ministre de la Justice puis de la Guerre.[réf. nécessaire]

Presque tous les révolutionnaires, surtout ceux formés à l’école du marxisme, estiment en effet que la révolution prolétarienne est prématurée dans un pays aussi rural et économiquement arriéré[30]. À leurs yeux, la Russie n’est mûre que pour une révolution bourgeoise, le prolétariat étant inexpérimenté et trop faible numériquement. La révolution doit dans un premier temps se cantonner aux tâches que l’analyse marxiste assignait à la révolution bourgeoise, celles accomplies par la Révolution française de 1789 : la fin du féodalisme et la réforme agraire. Dans cette optique, les soviets sont conçus comme des « forteresses prolétariennes » implantées au cœur de la « révolution bourgeoise »[31] pour veiller à la réalisation des revendications populaires, préparer ultérieurement le passage au socialisme, et prévenir en attendant aussi bien une contre-révolution monarchiste qu’une rupture avec la bourgeoisie.[réf. nécessaire]

Mais toute cette théorie ne répond pas à l’urgence économique que les masses éprouvent. Les partis révolutionnaires risquent à terme d’encourir le même discrédit populaire que le gouvernement provisoire. Le petit parti bolchevique, largement financé par l'Allemagne selon l'historien controversé Richard Pipes[32] afin de mener la révolution pour ainsi fermer le front russe, est repris en main par Lénine, revenu de son exil en Suisse et qui lui dicte une radicalisation stratégique. Ce parti jusque-là marginal récupère progressivement le mécontentement général et devient dépositaire des aspirations populaires, tandis que les partis révolutionnaires rivaux se discréditent les uns après les autres et que le péril contre-révolutionnaire se dessine.[réf. nécessaire]

Malgré la volonté populaire d’en finir avec la guerre, l’implication dans la Première Guerre mondiale n’est pas remise en cause. En avril, la publication d’une note secrète du gouvernement à ses alliés, indiquant qu’il ne remettra pas en cause les traités tsaristes et continuera la guerre, provoque la colère des soldats et ouvriers[33]. Des manifestations pour et contre le gouvernement causent les premiers véritables affrontements armés de la révolution, et contraignent à la démission le ministre des Affaires étrangères, l’historien KD Pavel Milioukov. Les socialistes modérés entrent alors au gouvernement, soutenus par la majorité des ouvriers qui pensent qu’ils pourront faire pression pour arrêter la guerre.

Au même moment, peu après son retour en Russie, Lénine fait paraître ses Thèses d'avril. Dans la continuité des thèses exposées dans L’Impérialisme, stade suprême du capitalisme, il considère que le capitalisme est entré dans une « phase de putréfaction » et que les bourgeoisies nationales ne sont plus capables, dans les nouveaux pays industrialisés, d’assumer le rôle révolutionnaire qu’elles ont joué dans le passé. Pour lui, seul le don de « tout le pouvoir aux soviets » et la poursuite de la révolution peuvent arrêter la guerre et assurer les conquêtes de la révolution de Février. Il refuse tout soutien au gouvernement provisoire et prône la confiscation et le partage des terres par les paysans, le contrôle ouvrier sur les usines, le passage immédiat à une république des soviets.

Ces idées étaient jusqu’alors très minoritaires au sein des bolcheviks eux-mêmes, qui s’en étaient tenus à une ligne commune de soutien au gouvernement, la Pravda dirigée par Staline et Molotov s’étant même prononcée publiquement pour la reprise du travail et un retour à la normale. Mais avec l’effondrement économique et la poursuite de la guerre, les idées du parti bolchevique, dirigé par Lénine et que rallie Trotsky à l’été, gagnent de l’influence. Début juin, les bolcheviks sont majoritaires dans le soviet ouvrier de Petrograd.

Dans les premiers mois de 1917, la guerre a moins été rejetée en elle-même que l’incapacité du tsar à la mener efficacement, ainsi que l’inhumanité ou l’incurie des officiers. Le « défaitisme révolutionnaire » prôné par Lénine est très impopulaire jusqu’au sein du parti bolchevique. Beaucoup, et pas seulement dans les élites bourgeoises, escomptent en Russie un sursaut patriotique et jacobin face à l’Allemagne du Kaiser, de même que la chute de la monarchie française en 1792 avait permis la victoire de Valmy et le rejet de l’envahisseur. Alexandre Kerenski, devenu ministre de la Guerre, bon orateur et très populaire, entend incarner ce sursaut à la fois national et révolutionnaire.

De surcroît, les slogans de paix immédiate sont au départ plus fréquents à l’arrière qu’au front, où les soldats considèrent souvent les ouvriers comme des « planqués », et apprécient peu qu’on mette en doute l’utilité des sacrifices qu’ils ont endurés depuis trois ans. De fait, une large majorité des Russes sont favorables à une « paix blanche » sans annexion ni contributions, mais beaucoup sont prêts à laisser sa chance à une ultime offensive militaire[34].

Or, entre février et juillet, l’impopularité de la guerre et la lassitude ont gagné du terrain, tout comme la propagande pacifiste. La poursuite de la guerre justifie aussi un immobilisme très critiqué, puisqu’il est impossible d’accorder la journée de 8 heures sans affaiblir la production de guerre, ou de convoquer la Constituante tant que des millions de soldats seront au front.

L’échec militaire de l’« offensive Kerenski » déclenchée début juillet entraîne une déception générale. Après quelques succès initiaux dus au général Broussilov, le meilleur commandant en chef russe de la Grande Guerre, l’échec est patent et les soldats refusent de monter en première ligne. L’armée entre en décomposition, les désertions se multiplient, les protestations de l’arrière enflent, la popularité de Kerenski se dégrade[35].

Les 3 et , l’échec de l’offensive connu, les soldats stationnés dans la capitale Petrograd refusent de repartir au front. Rejoints par les ouvriers, ils manifestent pour exiger des dirigeants du soviet de la ville qu’ils prennent le pouvoir. Débordés par la base, les bolcheviks s’opposent à une insurrection prématurée, estimant qu’il est encore trop tôt pour renverser le gouvernement provisoire : les bolcheviks ne sont majoritaires qu’à Petrograd et Moscou, tandis que les partis socialistes modérés conservent une influence importante dans le reste du pays. Ils préfèrent laisser le gouvernement aller au bout de ses possibilités et montrer son incapacité à gérer les problèmes de la révolution : la paix, la journée de 8 heures, la réforme agraire.

La répression s’abat néanmoins sur les bolcheviks. Trotsky est emprisonné, Lénine est obligé de fuir et se réfugie en Finlande, le journal bolchevique Rabotchi I Soldat (« Ouvrier et Soldat ») est interdit. Les régiments de mitrailleurs qui ont soutenu la révolution sont dissous, envoyés au front par petits détachements, les ouvriers sont désarmés. 90 000 hommes doivent quitter Petrograd, les « agitateurs » sont emprisonnés. La peine de mort abolie en février est rétablie. Au front, la reprise en main est brutale après la liberté laissée par le prikaze no 1 en février. Ainsi le , le général Kornilov, qui commande le front sud-ouest, donne l’ordre d’ouvrir le feu à la mitrailleuse et l’artillerie sur les soldats qui reculeraient. Du au , l’offensive sur ce front fait 58 000 morts, sans succès.

Parallèlement la réaction se manifeste, et le tsarisme relève la tête ; des pogroms se produisent en province. Après les journées de juillet, Kerenski a succédé au prince Georgy Lvov, monarchiste modéré, mais il perd de plus en plus la considération des masses populaires, et paraît incapable de contenir la montée de la réaction.

Le général Kornilov est nommé nouveau commandant en chef par Kerenski. Alors que l’armée se disloque, il incarne un retour à la discipline de fer antérieure : il a déjà donné l’ordre en avril de fusiller les déserteurs et d’exposer les cadavres avec des écriteaux sur les routes, et menacé de peines sévères les paysans qui s’en prendraient aux domaines seigneuriaux. Ce général, réputé monarchiste, est en réalité un républicain indifférent au rétablissement du tsar, et un homme issu du peuple (fils de cosaque et non d’aristocrate), ce qui est rare pour l’époque dans la caste militaire. Avant tout nationaliste, il veut le maintien de la Russie dans la guerre, que ce soit sous l’autorité du gouvernement provisoire ou sans lui. Beaucoup plus bonapartiste voire pré-fasciste que monarchiste[36], il n’en devient pas moins très vite le nouvel espoir des anciennes classes dirigeantes, noblesse et grande bourgeoisie, et de tous ceux qui aspirent à un retour à l’ordre, ou simplement à un châtiment sévère des défaitistes bolcheviques.

Dans les usines et l’armée, le danger d’une contre-révolution prend corps. Les syndicats, dans lesquels les bolcheviks sont majoritaires (malgré la répression), organisent une grève massivement suivie. La tension monte progressivement, marquée par la radicalisation du discours des partis. Ainsi le , au comité central du Parti KD (Constitutionnel démocratique), son dirigeant Pavel Milioukov déclare : « Le prétexte en sera-t-il fourni par des émeutes de la faim ou par une action des bolcheviks, en tout cas la vie poussera la société et la population à envisager l’inéluctabilité d’une opération chirurgicale ». L’Union des officiers de l’armée et de la flotte, organisation influente dans les corps supérieurs de l’armée russe et financée par les milieux d’affaires, appelle à l’établissement d’une dictature militaire. Sur le front, le capitaine Mouraviev, membre du parti SR, constitue plusieurs bataillons de la mort et assure que ces « bataillons ne sont pas destinés au front, mais aussi à Petrograd, quand il faudra régler leurs comptes aux bolcheviks »[37].

Fin , Kornilov organise un soulèvement armé, et jette 3 régiments de cavalerie par voie de chemin de fer sur Petrograd, dans le but affiché d’écraser dans le sang les soviets et les organisations ouvrières et de remettre la Russie dans la guerre. Face à l’incapacité du gouvernement provisoire à se défendre, les bolcheviks organisent la défense de la capitale. Les ouvriers creusent des tranchées, les cheminots envoient les trains sur des voies de garage, et les troupes finissent par se dissoudre[38].

Les conséquences du putsch sont importantes : les masses se sont réarmées, les bolcheviks peuvent sortir de leur semi-clandestinité, les prisonniers politiques de juillet, dont Trotski, sont libérés par les marins de Kronstadt. Pour mater le putsch, Kerenski a appelé à l’aide tous les partis révolutionnaires, acceptant la libération et l’armement des bolcheviks eux-mêmes. Il a perdu le soutien de la droite, qui ne lui pardonne pas l’échec du putsch, sans pour autant rallier la gauche, qui le juge trop indulgent dans la répression des complices de Kornilov, encore moins l’extrême-gauche bolchevique, à laquelle Lénine, de sa cachette, a fixé le mot d’ordre : « Aucun soutien à Kerenski, lutte contre Kornilov ».

De plus en plus d’ouvriers et soldats pensent qu’il ne saurait y avoir de conciliation entre l’ancienne société défendue par Lavr Kornilov et la nouvelle. Le putsch et l’effondrement du gouvernement provisoire, en donnant aux soviets la direction de la résistance, renforce l’autorité et accroît l’audience des bolcheviks. Leur prestige se trouve grandi : aiguillonnées par la contre-révolution, les masses se radicalisent, des soviets, des syndicats se rangent du côté des bolcheviks. Le , le soviet de Petrograd accorde la majorité aux bolcheviks, et élit Léon Trotski à sa présidence le .

Toutes les élections témoignent de cette montée ; ainsi, aux élections municipales de Moscou, entre juin et septembre, les SR passent de 375 000 suffrages à 54 000, les mencheviks de 76 000 à 16 000, les démocrates constitutionnels (KD) de 109 000 à 101 000, alors que les bolcheviks passent de 75 000 à 198 000 voix. Le mot d’ordre « tout le pouvoir aux soviets » dépasse largement les bolcheviks et est repris par des ouvriers SR ou mencheviks. Le , le soviet de Petrograd et 126 soviets de province votent une résolution en faveur du pouvoir des soviets.

La révolution se poursuit et s’accélère, surtout dans les campagnes. Pendant cet été 1917, les paysans passent à l’action, et s’emparent des terres des seigneurs, sans plus attendre la réforme agraire promise et constamment retardée par le gouvernement. La paysannerie russe renoue avec sa longue tradition de vastes soulèvements spontanés (le bount), qui avaient déjà marqué le passé national, ainsi lors des grandes révoltes de Stenka Razine au XVIIe siècle ou d'Emelian Pougatchev (1774-1775) au temps de Catherine II. Pas toujours violentes, ces occupations massives des terres sont toutefois souvent le théâtre de déchaînements spontanés où les propriétés des maîtres sont brûlées, eux-mêmes maltraités voire assassinés. Cette immense jacquerie, sans doute la plus importante de l’histoire européenne, est globalement victorieuse, et les terres sont partagées, sans que le gouvernement condamne ou ratifie le mouvement.

Apprenant que le « partage noir[39] » est en train de s’accomplir dans leurs villages, les soldats, largement d’origine paysanne, désertent en masse afin de pouvoir participer à temps à la redistribution des terres. L’action de la propagande pacifiste, le découragement après l’échec de l’ultime offensive de l’été font le reste. Les tranchées se vident peu à peu.

Ainsi les bolcheviks, qu’on qualifiait encore en juillet d'« insignifiante poignée de démagogues »[40], contrôlent la majorité du pays.[réf. nécessaire] Dès , à une séance du Ier congrès des soviets, Lénine avait déjà annoncé ouvertement que les bolcheviks étaient prêts à prendre le pouvoir, mais sur le moment ses paroles n’avaient pas été prises au sérieux[41].

En , Lénine et Trotski considèrent que le moment est venu d’en finir avec la situation de double pouvoir. La situation leur est opportune, tant sont grands le discrédit et l'isolement du gouvernement provisoire, déjà réduit à l'impuissance, tout comme l'impatience de leur propre base.

Les débats au sein du comité central du Parti bolchevique afin que celui-ci organise une insurrection armée et prenne le pouvoir sont vifs. Certains autour de Kamenev et Zinoviev considèrent qu’il faut encore attendre, car le parti est déjà assuré de la majorité dans les soviets, et se retrouverait à leur avis isolé en Russie comme en Europe s’il prenait le pouvoir seul et non au sein d’une coalition de partis révolutionnaires. Mais Lénine et Trotski l’emportent et après avoir résisté, le Comité approuve et organise l’insurrection, dont Lénine fixe la date pour la veille de l’ouverture du IIe congrès des soviets, qui doit se réunir le .

Un Comité militaire révolutionnaire est créé au sein du soviet de Petrograd et présidé par Trotski. Il est composé d’ouvriers armés, de soldats et de marins. Il s’assure le ralliement ou la neutralité de la garnison de la capitale, et prépare méthodiquement la prise d’assaut des points stratégiques de la ville. La préparation du coup de force se fait presque au vu et au su de tous, les plans livrés par Kamenev et Zinoviev sont même disponibles dans les journaux, et Kerenski lui-même en vient à souhaiter l’affrontement final qui viderait l’abcès[42].

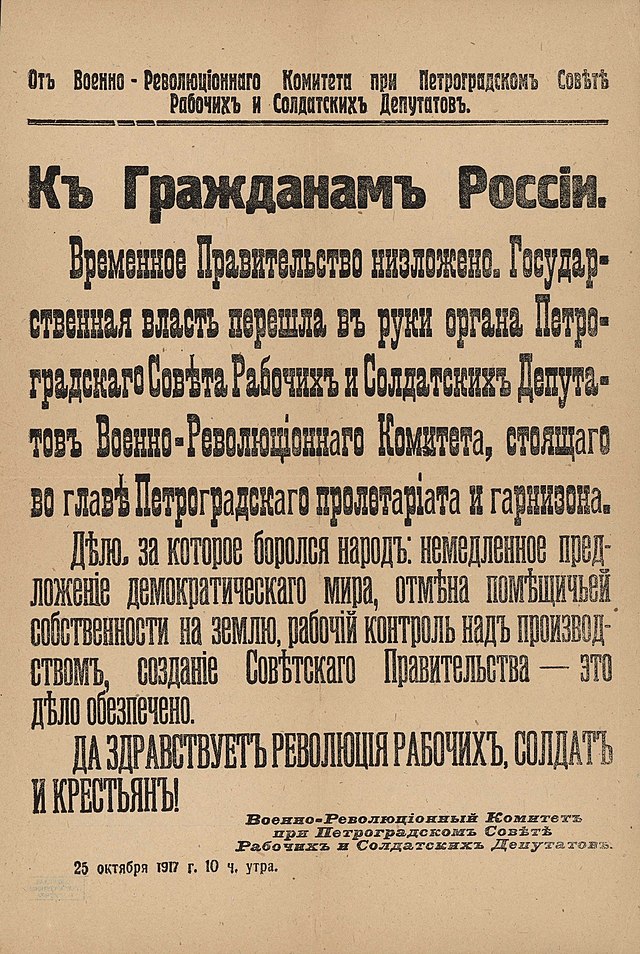

L’insurrection est lancée dans la nuit du 24 octobre 1917 ( dans le calendrier grégorien) au 25 octobre 1917 ( dans le calendrier grégorien). Les événements se déroulent presque sans effusion de sang. Les gardes rouges conduits par les bolcheviks prennent sans résistance le contrôle des ponts, des gares, de la banque centrale, des centrales postale et téléphonique, avant de lancer un assaut final sur le palais d'Hiver. Les films officiels tournés plus tard montrèrent ces évènements sous un angle héroïque, bien que dans la réalité les insurgés n’eurent à faire face qu’à une faible résistance. En effet, parmi les troupes cantonnées dans la capitale, seuls quelques bataillons d’élèves officiers (junkers) soutiennent le gouvernement provisoire, l’immense majorité des régiments se prononçant pour le soulèvement ou se déclarant neutres. On ne dénombre que cinq morts et quelques blessés[43]. Pendant l’insurrection, les tramways continuent à circuler, les théâtres à jouer, les magasins à ouvrir. Un des événements décisifs du XXe siècle a lieu sans que grand monde s’en rende compte[44].

Si une poignée de partisans a pu se rendre maître de la capitale face à un gouvernement provisoire que plus personne ne soutient, le soulèvement doit maintenant être ratifié par les masses. Le lendemain, , Trotski annonce officiellement la dissolution du gouvernement provisoire lors de l’ouverture du Congrès pan-russe des soviets des députés ouvriers et paysans (562 délégués étaient présents, dont 382 bolcheviks et 70 SR de gauche[45]).

Mais une partie des délégués considéraient que Lénine et les bolcheviks avaient pris le pouvoir illégalement, et une cinquantaine quittèrent la salle[46]. Les démissionnaires, socialistes révolutionnaires de droite et mencheviks, créeront dès le lendemain un « Comité de Salut de la Patrie et de la Révolution »[47]. Ces défections furent accompagnées de cette résolution improvisée de Léon Trotski : « Le 2e congrès doit constater que le départ des mencheviks et des SR est une tentative criminelle et sans espoir de briser la représentativité de cette assemblée au moment où les masses s’efforcent de défendre la révolution contre les attaques de la contre-révolution »[48]. Le jour suivant, les Soviets ratifient la constitution d’un Conseil des commissaires du peuple intégralement constitué de bolcheviks, comme base du nouveau gouvernement, en attendant la convocation d’une assemblée constituante. Lénine se justifiera le lendemain aux représentants de la garnison de Petrograd en affirmant « Ce n’est pas notre faute si les S-R et les mencheviks sont partis. Nous leur avons proposé de partager le pouvoir […]. Nous avons invité tout le monde à participer au gouvernement »[49].

Dans les quelques heures qui suivirent, une poignée de décrets allait jeter les bases du nouveau régime. Lorsque Lénine fit sa première apparition publique, il fut ovationné et sa première déclaration fut : « Nous allons maintenant procéder à la construction de l’ordre socialiste ».

Tout d’abord, Lénine annonce l’abolition de la diplomatie secrète et la proposition à tous les pays belligérants d’entamer des pourparlers « en vue d’une paix équitable et démocratique, immédiate, sans annexions et sans indemnités ».

Ensuite, est promulgué le décret sur la terre : « la grande propriété foncière est abolie immédiatement sans aucune indemnité ». Il laisse aux soviets de paysans la liberté d’en faire ce qu’ils désirent, socialisation de la terre ou partage entre les paysans pauvres. Le texte entérine une réalité déjà existante, puisque les paysans se sont déjà emparés des terres pendant l’été 1917. Mais ce faisant, il gagne aux bolcheviks la neutralité bienveillante des campagnes, au moins jusqu’au printemps 1918.

Enfin, un nouveau gouvernement, baptisé « conseil des commissaires du peuple », est nommé. D’autres mesures suivront, comme une nouvelle abolition de la peine de mort (malgré la réticence de Lénine qui la jugeait indispensable), la nationalisation des banques (), le contrôle ouvrier sur la production, la création d’une milice ouvrière, la journée de huit heures, la souveraineté et l’égalité de tous les peuples de Russie, leur droit à disposer d’eux-mêmes y compris par la séparation politique et la constitution d’un État national indépendant[50], la suppression de tout privilège à caractère national ou religieux, la séparation de l'Église orthodoxe et de l'État etc ; plus deux mois plus tard le -, une semaine après la dissolution de l'assemblée constituante, le passage du calendrier julien au calendrier grégorien, pour le 1er-. La réussite d’Octobre acheva dans l’immédiat certaines prémices de la révolution russe nées en février, en prenant en 33 heures des mesures que le gouvernement provisoire n’avait pas pris en 8 mois d’existence.

En 1871, les ouvriers parisiens avaient pris le pouvoir pendant la Commune de Paris. Cette première expérience de « dictature du prolétariat » (comme Friedrich Engels l’a qualifiée[51]) s’était terminée par le massacre de 10 000 à 20 000 communards et des déportations en masse. En prenant le pouvoir à Petrograd, Lénine et Trotski savaient qu’ils ne pourraient tenir sans le renfort de pays industrialisés, l’Allemagne, la France et l’Angleterre ; en attendant, il s’agit pour eux de tenir plus que les 72 jours de la Commune de Paris[52].

Dès les premières heures qui suivent le , et jusqu’à nos jours, nombre d’acteurs et de commentateurs ont considéré la « révolution d'Octobre » comme étant en réalité un simple coup d'État d’une minorité résolue et organisée, qui visait à donner « tout le pouvoir aux bolcheviks »[53] et non aux soviets. L'Humanité, principal quotidien socialiste français, titre ainsi le 9 sur le « coup d’État en Russie » qui vient d’amener Lénine et les « maximalistes » au pouvoir.

L’historien Alessandro Mongili relève d’ailleurs que dans les années suivantes, les bolcheviks eux-mêmes n’hésitent pas à parler entre eux de leur « coup » d’Octobre (perevorot)[54]. Dans son autobiographie, Trotski utilise indifféremment les termes « insurrection », « conquête du pouvoir » et « coup d’État »[55]. La communiste allemande Rosa Luxemburg parle elle aussi du « coup d’État d’octobre »[56].

Marc Ferro considère qu’Octobre est à la fois, techniquement, un putsch, mais qui ne s’explique que dans le contexte d’ébullition révolutionnaire générale dans tout le pays et dans toute la société. Les forces populaires ont apporté un soutien au moins tacite à l’entreprise bolchevique, face à un gouvernement discrédité et déjà impuissant :

« Aux militants révolutionnaires de 1917, Octobre apparut comme un coup d’État contre la démocratie, comme une sorte de putsch accompli par une minorité qui sut prendre le pouvoir et le garder. Jugement excessif puisqu’au IIe Congrès des soviets, réuni en pleine insurrection, il y avait une majorité de bolcheviks, qu’une partie des SR et des mencheviks s’y rallia aux vainqueurs, et que les futurs dirigeants de l’État soviétique, Lénine, Trotski, Kamenev, Zinoviev, étaient élus en tête du Présidium. (…) Le jugement des nouveaux opposants, mencheviks, populistes, anarchistes, est également partial en ce sens que les bolcheviks accomplissaient par priorité après six mois de lutte et de tergiversations ce que les classes populaires demandaient : que les chefs militaires, les propriétaires, les riches, les prêtres et autres « bourgeois » soient définitivement expulsés de l’Histoire. Par contre, il est indéniable qu’en participant à l’insurrection et en aidant les bolcheviks à prendre le pouvoir, les soldats, ouvriers et marins croyaient que le pouvoir passerait aux Soviets. Pas un instant, ils n’imaginaient que les bolcheviks, en leur nom, garderaient ce pouvoir pour eux tout seuls, et pour toujours[57]. »

Évoquant les « paradoxes et malentendus d’Octobre », Nicolas Werth résume ainsi les débats et les thèses opposées, souvent non dénués d’arrière-pensées et de parti-pris idéologiques :

« Pour une première école historique qu’on pourrait qualifier de « libérale », la révolution d’Octobre n’a été qu’un putsch imposé par la violence à une société passive, résultat d’une habile conspiration tramée par une poignée de fanatiques disciplinés et cyniques, dépourvus de toute assise réelle dans le pays. Aujourd’hui, la quasi-totalité des historiens russes, comme les élites cultivées et les dirigeants de la Russie post-communiste a fait sienne la vulgate libérale. Privée de toute épaisseur sociale et historique, la révolution d’ n’a été qu’un accident qui a détourné de son cours naturel la Russie pré-révolutionnaire, une Russie riche, laborieuse et en bonne voie vers la démocratie (…). Si le coup d’État bolchévique de 1917 n’a été qu’un accident, alors le peuple russe n’a été qu’une victime innocente. Face à cette interprétation, l’historiographie soviétique a tenté de montrer qu’Octobre avait été l’aboutissement logique, prévisible, inévitable, d’un itinéraire libérateur entrepris par les "masses" consciemment ralliées au bolchevisme. (…) Rejetant la vulgate libérale comme la vulgate marxisante, un troisième courant historiographique s’est efforcé de "dés-idéologiser" l’histoire, de comprendre, comme l’écrivit Marc Ferro, que l’insurrection d’ ait pu être à la fois un mouvement de masse et que seul un petit nombre y ait participé. (…) »

C’est pourquoi, selon cet historien, loin des « simplismes » libéraux ou marxistes,

« la révolution d’Octobre 1917 nous apparaît comme la convergence momentanée de deux mouvements : une prise du pouvoir politique, fruit d’une minutieuse préparation insurrectionnelle, par un parti qui se distingue radicalement, par ses pratiques, son organisation et son idéologie, de tous les autres acteurs de la révolution ; une vaste révolution sociale, multiforme et autonome (…) une immense jacquerie paysanne d’abord, […] l’année 1917 [étant] une étape décisive d’une grande révolution agraire, […] une décomposition en profondeur de l’armée, formée de près de 10 millions de soldats-paysans mobilisés depuis 3 ans dans une guerre dont ils ne comprenaient guère le sens (…), un mouvement revendicatif ouvrier spécifique, (…), un quatrième mouvement enfin (…) à travers l’émancipation rapide des nationalités et des peuples allogènes (…). Chacun de ces mouvements a sa propre temporalité, sa dynamique interne, ses aspirations spécifiques, qui ne sauraient évidemment être réduites ni aux slogans bolcheviques ni à l’action politique de ce parti (…). Durant un bref mais décisif instant - la fin de l’année 1917 - l’action des Bolcheviks, minorité politique agissante dans le vide institutionnel ambiant, va dans le sens des aspirations du plus grand nombre, même si les objectifs à moyen et à long terme sont différents pour les uns et pour les autres. »

Selon sa conclusion, en , « momentanément, coup d’État politique et révolution sociale se télescopent, avant de diverger vers des décennies de dictature »[58].

En prenant le pouvoir à Petrograd, Lénine et Trotski n’ont nullement l’intention de construire le socialisme dans la seule Russie, sous-développée et arriérée. Mais ils espèrent être la première victoire ouvrière d’une série de révolutions dans les pays industrialisés d’Europe, qui seule permettrait à la révolution de tenir. Ils misent en particulier sur l’Allemagne, première puissance industrielle du continent et foyer du mouvement ouvrier le plus fort et le plus anciennement organisé du monde. Trotski a déclaré au Congrès des soviets qui approuve l’insurrection : « Ou bien la révolution russe soulèvera le tourbillon de la lutte en Occident, ou bien les capitalistes de tous les pays étoufferont notre révolution »[59].

Mais ce n’est qu’un an plus tard, toutefois, qu’une vague de révolutions éclate en Allemagne (révolution allemande de novembre 1918-1919) ou en Hongrie (où une République des conseils voit le jour pour 133 jours, dirigée par Bela Kun). En Finlande voisine, la révolution a été vaincue dès au prix d’une guerre civile, avec l’aide des Allemands ; la Terreur blanche y fait 35 000 morts. En , la social-démocratie allemande fait appel aux corps francs pour réprimer dans le sang la révolution ouvrière ; les dirigeants spartakistes Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg sont assassinés. En 1919-1920, d’autres pays, comme l’Italie, connaissent des grèves insurrectionnelles. Ailleurs, comme en France, au Royaume-Uni ou aux États-Unis, une vague de grèves et de manifestations ne débouche sur aucune tentative révolutionnaire.

La vague révolutionnaire, plus tardive que prévu, a donc fini par reculer, et le pouvoir bolchevique reste aussi isolé qu’à ses premiers jours. Les bolcheviks sont confrontés seuls aux immenses difficultés d’une Russie en explosion, où leur prise solitaire du pouvoir ne fait nullement l’unanimité.

La Première Guerre mondiale a saigné la Russie et l’a privée d’une grande part de ses approvisionnements. Dans les campagnes, n’ayant plus de biens de consommation à acheter contre leurs grains, les paysans ont déjà cessé de ravitailler les villes avant même la révolution de Février. Déjà le gouvernement provisoire de Kerenski avait dû procéder à des réquisitions forcées des stocks de nourriture afin de nourrir les villes, où la famine guettait. En arrivant au pouvoir, les bolcheviks tentent de renoncer à ces pratiques impopulaires, mais devant l’aggravation de la situation sanitaire et économique, ils devront y recourir à nouveau.

La production industrielle a été minée par la guerre, les grèves et les fermetures patronales. Avant même l’arrivée au pouvoir des bolcheviks, elle a déjà chuté des trois quarts[60]. La situation économique n’est évidemment pas améliorée par l’occupation de la riche Ukraine par les troupes allemandes, ni par l’embargo sur la Russie décrété en 1918 par les principales puissances (États-Unis, Grande-Bretagne, France, Allemagne et Japon), ni par les débuts de la guerre civile.

De surcroît, Lénine et Trotski, fascinés par le dirigisme économique militarisé mis en place par l’état-major prussien en Allemagne, veulent remettre les ouvriers au travail selon des méthodes similaires, afin de pouvoir tenir le choc face à la future contre-révolution[61]. Or beaucoup de travailleurs n’ont nullement envie de renoncer à leurs conquêtes et de revenir aux efforts énormes et à l’autoritarisme exigé par la guerre totale. La coercition à leur encontre devient vite inévitable[62].

La situation se dégrade donc brutalement, provoquant en quelques mois une quasi-disparition de toute activité économique dans le pays. En janvier 1918, la ration de blé moyenne dans les grandes villes tombe à 3 livres par mois. Des entreprises doivent fermer, les ouvriers ne trouvant plus de quoi se nourrir, des bandes de pillards parcourent les campagnes à la recherche de nourriture, des détachements de déserteurs se heurtent à l’armée.

L’un des premiers décrets du gouvernement bolchevique a entériné l’abolition déjà effective de la grande propriété foncière et l’initiative laissée aux paysans quant à la répartition ou la socialisation des terres. Ce décret est en rupture avec le programme bolchevique, qui prévoyait la nationalisation des terres.

Pour certains, il s’agit là d’une manœuvre des bolcheviks : ils ont habilement repris depuis plusieurs mois le programme des SR, que ces derniers ont été incapables de mettre en œuvre. Il marque aussi un malentendu entre les bolcheviks et les paysans. Les premiers visent à terme au collectivisme intégral, les seconds à l’extension et à la multiplication de la petite propriété. Mais de ce fait les paysans ne sont que conjoncturellement séduits par le parti de Lénine, qui reste avant tout collectiviste, urbain et ouvriériste.

De leur côté, les bolcheviks se déclarent toujours partisans de la nationalisation, mais reconnaissent n’avoir ni le désir ni les moyens de l’imposer aux paysans. Lénine écrit :

« Nous ne pouvons ignorer la décision de la base populaire, quand bien même nous ne serions pas d’accord avec elle… Nous devons donner aux masses populaires une entière liberté d’action créatrice… En somme, et tout est là, la classe paysanne doit obtenir la ferme assurance que les nobles n’existent plus dans les campagnes, et il faut que les paysans eux-mêmes décident de tout et organisent leur existence. »

En effet, pour les bolcheviks, c’est la réforme agraire qui est à l’ordre du jour et non la construction d’une société socialiste, qu’ils pensent impossible dans un pays aussi pauvre. Conscients donc qu’ils ne pourraient gouverner sans l’appui des masses rurales, l’immense majorité du pays, les bolcheviks convoquent du 10 au un congrès paysan. Malgré une majorité SR hostile aux bolcheviks, ce dernier ratifie le décret sur la terre et apporte son soutien au nouveau gouvernement, consacrant l’union provisoire entre le prolétariat urbain et la paysannerie.

Ainsi, dans les quelques mois très difficiles qui précèdent le traité de Brest-Litovsk, le nouveau pouvoir a réussi à éviter le danger de s’aliéner de surcroît les masses rurales, alors qu’il est déjà confronté à l’hostilité des tsaristes, des libéraux et d’une majeure partie des formations socialistes. Mais il hérite du problème catastrophique du ravitaillement des villes, qui a déjà fait tomber Nicolas II et Kerenski. La nécessité de procéder à des réquisitions de céréales s’il veut survivre porte en elle les germes d’un grave conflit avec la paysannerie. Les soviets organisent donc dès le printemps 1918 des détachements d’ouvriers, chargés de procéder à des réquisitions dans les campagnes. La violence fréquente de leurs méthodes, et celle de la résistance paysanne[63], entraînent à leur tour une chute notable de la production agricole. Ultérieurement, les Blancs, bien que proclamant le libre-échange, seront eux aussi contraints de recourir aux réquisitions forcées.

Si la révolution fut un succès à Petrograd, la tentative de prendre Moscou du au rencontra de violentes résistances. Les bolcheviques occupent le Kremlin mais la direction locale de leur parti hésite et signe une trêve avec les autorités S-R de la ville avant d’évacuer le bâtiment. Les troupes gouvernementales en profitent alors pour abattre à la mitrailleuse 300 gardes rouges et ouvriers désarmés, sous les ordres du maire socialiste-révolutionnaire Roudnev[64]. Il faudra une semaine de combats acharnés avant que les bolcheviks, conduits par le jeune Nicolas Boukharine, ne s’emparent finalement du Kremlin et prennent le contrôle de la ville. Leurs opposants (SR et monarchistes) ont mené une sanglante répression.

Dès le , le nouveau pouvoir fait échec à une tentative de reconquête de Petrograd menée par Kerenski et les Cosaques du général Krasnov. De son côté, le grand Quartier général (la « stavka ») de l’armée russe annonce le sa volonté de marcher sur Petrograd « afin d’y rétablir l’ordre ». Rejoint par les chefs du parti SR, Tchernov et Gots, mais abandonné par ses troupes, l’état-major doit fuir dès le .

Dans les semaines qui suivent, des milliers de junkers et d’officiers dont Kornilov, évadé, rejoignent la région du Don. L’Armée des volontaires y est montée par le général tsariste Alekseïev. Elle réprime dans le sang les soulèvements ouvriers à Rostov-sur-le-Don et Taganrog, les et , mais est forcée de se retirer vers le sud devant la pression des gardes rouges venus en renfort des deux capitales. Apprenant la déroute des Blancs, Lénine croit pouvoir s’exclamer, le , que la guerre civile est terminée.

D’autres combats sont menés dans le Kouban, où le pouvoir des soviets s’installe provisoirement à Ekaterinodar. Quant au soulèvement des cosaques de l’Oural, il se conclut par un échec. Sur le front roumain, l’armée se décompose en détachements blancs, qui rejoindront l’armée blanche de Dénikine, et en régiments rouges.

Le 2e congrès des soviets avait approuvé la nomination du gouvernement composé uniquement de bolcheviks. Or, pour de nombreux militants bolcheviques, cette solution n’est pas acceptable. Dès le lendemain de l’insurrection, la quasi-totalité des délégués au congrès des soviets votent une résolution du menchevik Julius Martov, soutenue par le bolchevik Anatoli Lounatcharski, demandant que le Conseil des commissaires du peuple soit élargi à des représentants d’autres partis socialistes. Le puissant syndicat des cheminots, le Vikhjel, reprend cette revendication.

Après de vifs débats au sein du parti bolchevique, qui mettent ce dernier au bord de la scission (plusieurs dirigeants démissionnent pour dénoncer le refus d’une coalition par Lénine, dont Zinoviev, Kamenev, Rykov et Noguine), Lénine, mis en minorité, est contraint de transiger : il refuse la poursuite des négociations en vue d’une coalition unissant tous les socialistes, mais accepte qu’elles se poursuivent avec les seuls SR de gauche. Certains SR de gauche entrent ainsi au gouvernement en .

Les avis sur les premiers jours suivant le changement de pouvoir d’Octobre sont partagés.

Pour certains, il s’agit dès le début d’une dictature. Maxime Gorki écrit le : « Les bolcheviks ont placé le Congrès des soviets devant le fait accompli de la prise du pouvoir par eux-mêmes, non par les soviets. […] Il s’agit d’une république oligarchique, la république de quelques commissaires du peuple »[65].

Dès le lendemain du , sept journaux de la capitale sont interdits[66]. Il s'agit selon Victor Serge de sept journaux prônant ouvertement la résistance armée au « coup de force des agents du Kaiser ». Mais les partis socialistes conservent leur presse. Vie Nouvelle (Novaïa Jizn) de Maxime Gorki paraîtra jusqu'au , date à laquelle Lénine l'interdira[67]. Selon Victor Serge, la presse légale menchevique ne disparaît qu’en 1919, celle des anarchistes hostiles au régime en 1921, celle des SR de gauche dès du fait de leur révolte contre les bolcheviks.

Mais les bolcheviks s’étaient, avant qu’ils prennent le pouvoir, prononcés pour la liberté de la presse, y compris Lénine[68], et cette volte-face n’est pas acceptée par de nombreux bolcheviks[69]. Marc Ferro considère que « contrairement à la légende, la suppression de la presse bourgeoise ou des feuilles SR n'émane ni de Lénine ni des sphères dirigeantes du parti bolcheviks » mais « du public, en l'occurrence des milieux populaires insurgés »[70].

Alors qu'à peu près tous les fonctionnaires de Petrograd se sont mis en grève pour protester contre le coup de force, des listes publiques dénoncent ceux qui refusent de servir le nouveau pouvoir. Le , les dirigeants du parti KD, qui ont pris la tête de la résistance armée au gouvernement bolchevique, sont déclarés en état d'arrestation[71].

D'autres estiment que c’est surtout la clémence qui marque les premiers temps du régime soviétique[72]. Les ministres du gouvernement provisoire sont arrêtés, et rapidement relâchés. La plupart participeront par la suite à la guerre civile aux côtés des armées blanches. Le général Krasnov, qui s'est soulevé au lendemain de l'insurrection d'Octobre, est remis en liberté avec d'autres officiers contre leur parole de ne pas reprendre les armes contre le régime soviétique. Ils formeront les cadres de l’armée blanche dans les mois suivants.

Pour Nicolas Werth, le nouveau pouvoir entreprend une reconstruction autoritaire de l'État au détriment des instances de contre-pouvoir nées spontanément de la société civile : comités d'usine, coopératives, syndicats ou soviets sont déjà noyautés, subordonnés ou transformés en coquilles vides. « En quelques semaines (fin octobre-1917 - ), le « pouvoir par en-bas », le « pouvoir des soviets » qui s'était développé de février à (…) se transforme en un pouvoir par en-haut, à l'issue de procédures de dessaisissement bureaucratiques ou autoritaires. Le pouvoir passe de la société à l'État, et dans l'État au parti bolchevik »[73].

En prenant le pouvoir en Russie, les bolcheviks avaient l'espoir d'un soulèvement révolutionnaire en Europe. Celui-ci ne se produisant pas, la paix promise en octobre devient une nécessité absolue pour satisfaire l'armée et la paysannerie. Il s'agit à la fois de signer la paix, de se servir des négociations pour montrer la politique d'expansion territoriale des gouvernements bourgeois, mais sans paraître prendre parti pour les Empires centraux.

Un armistice est signé le et des pourparlers de paix commencent le , la délégation russe étant conduite par Trotski. Les exigences allemandes sont énormes : la Pologne, la Lituanie, et la Biélorussie doivent rester sous occupation allemande. Un débat fait rage entre les bolcheviks au sein du parti où trois positions s'affrontent. Certains, comme Boukharine défendent la nécessité d'une guerre révolutionnaire, Lénine pense qu'il faut céder le couteau sous la gorge, et Trotski, qui l'emporte par 9 voix contre 7, propose de déclarer la fin de la guerre mais en refusant de signer une paix d'annexion. Pour montrer l'hypocrisie des puissances bourgeoises, Trotski fait publier tous les traités secrets et les plans de partage conclus entre elles, notamment les accords Sykes-Picot qui prévoyaient le partage de l'Empire ottoman.

En réaction, le , l'armée allemande lance une offensive, l'opération Faustschlag (en allemand : « Coup de poing »), qui avance rapidement dans les pays baltes, la Biélorussie et l'Ukraine, sans que l'armée russe désorganisée puisse y faire obstacle. L'armée allemande n'est plus qu'à 150 km de Petrograd. La position de Lénine pour la signature immédiate de la paix l'emporte alors dans le parti, mais les conditions exigées par les Allemands se sont encore aggravées. Le , les bolcheviks signent le traité de Brest-Litovsk qui ampute la Russie de 26 % de sa population, 27 % de sa surface cultivée, 75 % de sa production d'acier et de fer. La situation économique de la jeune république soviétique, déjà ravagée par une guerre meurtrière de quatre ans, semble désespérée.

Dès le , la « Commission extraordinaire de lutte contre le sabotage et la contre-révolution » (en russe Vétchéka), plus communément appelée Tchéka, est fondée. Son action n'a aucune base légale ni judiciaire (le décret qui la fonde n'est rendu public qu'après la mort de Lénine), et elle est d'abord conçue comme un instrument provisoire de répression, indépendant de la justice. Elle est dirigée par un collège de cinq membres (trois bolcheviks et deux SR) présidé par Félix Dzerjinski. Parmi les « saboteurs » et ennemis prévus par le décret figurent KD, SR de droite, journalistes, grévistes… D'emblée la Tchéka multiplie les appels à la délation et à la constitution de Tchékas locales. Fondée avec 100 fonctionnaires (dont Menjinski, Peters (en), Iagoda), elle en compte 12 000 dès . Lorsqu'elle arrive à Moscou et s'installe à la Loubianka, le , elle a sur place 600 membres. En juillet elle en a 2000. Dès cette date, les effectifs policiers des bolcheviks sont supérieurs à ceux de l'Okhrana sous Nicolas II[réf. nécessaire].

Selon Pierre Broué, la Tchéka ne commence vraiment à frapper qu'à partir de mars au moment de l’offensive allemande, et la répression prend surtout son ampleur à l’été 1918 après l’insurrection des SR de gauche de Moscou et une série d’attentats contre les dirigeants bolcheviques dont Moïsseï Ouritsky, assassiné le , et Lénine lui-même, grièvement blessé par Fanny Kaplan, sommairement exécutée peu après. Déclarant s’inspirer de l’exemple des jacobins de la Révolution française, les dirigeants bolcheviques déclarent opposer à la « terreur blanche » la « terreur rouge ». Selon la Tchéka elle-même, il y a 22 exécutions dans les six premiers mois de 1918, 6 000 pour les six derniers[réf. nécessaire].

Victor Serge estime que la création de la Tchéka, avec ses procédures secrètes, est la plus grave erreur du pouvoir bolchevique. Il note toutefois que la jeune république vivait sous des « périls mortels » et que la terreur blanche a précédé la terreur rouge. Il précise que Dzerjnski redoutait les excès des tchéka locales et que bien des tchékistes furent eux-mêmes fusillés pour cela.

Isaac Steinberg, commissaire du peuple à la Justice (SR de gauche), rapporte dans ses souvenirs qu'alors qu'il tentait début 1918 de freiner les actions illégales de la Tchéka, en s'exclamant devant Lénine : « À quoi bon un Commissariat à la Justice ? Appelons-le commissariat à l’extermination sociale, la cause sera entendue », Lénine répondit : « Excellente idée, c’est comme ça que je vois la chose. Malheureusement, on ne peut l’appeler ainsi »[74].

Réclamée par tous les programmes des partis révolutionnaires depuis le XIXe siècle, l'assemblée constituante russe est élue en . Bien qu'ils atteignent 25 % des voix et obtiennent plusieurs succès dans les grandes agglomérations, les bolcheviks sont minoritaires avec 175 élus sur 707 députés. Les campagnes ont préféré voter pour les socialistes-révolutionnaires. Selon le mot de Jacques Baynac[75], les résultats de l'élection indiquaient que le pays ne voulait majoritairement ni du gouvernement issu de la révolution de Février, ni de celui issu de la révolution d'Octobre. Il n'y aura cependant pas de révolution de janvier ou de , répression et guerre civile aidant.

Le SR Victor Tchernov est élu à la présidence de l'Assemblée, battant la SR de gauche Maria Spiridonova (soutenue par les bolcheviks) par 246 voix contre 151. La dissolution de la Constituante par les gardes rouges suit immédiatement sa première réunion, le . Si la majorité de la population reste indifférente à ce coup de force, une manifestation protestant contre la décision a lieu, et vingt des manifestants sont tués : Maxime Gorki saluera en eux, à leurs obsèques, les martyrs d’une expérience démocratique de quelques heures à peine, attendue pendant cent ans.

Le marxiste Charles Rappoport écrit à l’époque : « Lénine a agi comme le tsar. En chassant la Constituante, Lénine crée un vide horrible autour de lui. Il provoque une terrible guerre civile sans issue et prépare des lendemains terribles »[76]. Il écrit également que « la garde rouge de Lénine-Trotski a fusillé Karl Marx »[77].

Selon Martin Malia, « cette dispersion de l’Assemblée constituante est souvent présentée comme le crime suprême des bolcheviques contre la démocratie, sur le même pied que le coup de force d’octobre, ce qui est parfaitement vrai. Mais ce qu’on ne fait pas souvent remarquer, c’est que cette assemblée aurait été bien en peine de gouverner face aux désordres de l’époque. Trotski exagérait à peine lorsqu’il disait que l’Assemblée n’était rien d’autre que le fantôme du gouvernement provisoire : elle était dominée par les mêmes partis qui avaient été incapables de maîtriser la situation en , et, comme eux, elle était privée de tout appui militaire ou administratif. »[78]

C’est dès le que le transfert du gouvernement à Moscou est envisagé, alors que les négociations sont en cours à Brest-Litovsk, et que l'armistice avec l'Allemagne tient toujours. Contrairement à ce qui sera affirmé par la suite, cette translation, effective en mars, n'est donc pas due aux offensives allemandes et blanches mais à une peur que les quartiers ouvriers de Petrograd, toujours affamés et exaspérés, se soulèvent à nouveau, mais cette fois contre le pouvoir né d'Octobre. Il s'agit aussi de démontrer spectaculairement aux opposants de toute sorte que le pouvoir bolchevique peut subsister même hors de son foyer d'origine petrogradois.

Le , la Tchéka est chargée des délits de presse. La décision permet d'accentuer considérablement la censure de la presse non-bolchevique.

Les 11-, une vague de répression anti-anarchiste frappe Moscou : 1 000 hommes des troupes spéciales attaquent leurs domiciles, on compte 520 arrestations, 25 exécutions sommaires. À compter de cette date, les anarchistes sont qualifiés officiellement de « bandits » : un mot qui aura de la postérité. Dzerjinski prévient que cette opération n’est qu’un début.

Un net regain d'audience des SR et des anarchistes inquiète en effet le pouvoir: là où se tiennent encore des élections locales libres, ils en remportent plus de la moitié. En réaction, en mai-, 205 journaux socialistes sont fermés et la Tchéka dissout l’arme au poing des dizaines de soviets SR ou mencheviks tout juste élus légalement. C’est le cas à Riazan, Tambov, Orel, Kazan… Le , les mencheviks et les SR de gauche sont expulsés du comité exécutif panrusse des soviets, qui ne comprend alors que des Bolcheviques. Le , le journal de Maxime Gorki, La Vie Nouvelle, est interdit par la police politique.

Dans les villes, la situation alimentaire demeure explosive. Les bolcheviks ne peuvent que reprendre les prélèvements obligatoires effectués par des détachements armés de citadins. Ce qui soude les campagnes contre le pouvoir urbain, et aliène au parti les paysans que le décret sur la terre lui avait gagné. 150 révoltes paysannes sont réprimées à travers la Russie pour le seul mois de . Mais les rations s’effondrent toujours. Dans des dizaines de villes, la Tchéka et certains gardes rouges tirent alors sur des marches de la faim, fusillent des grévistes, brisent les meetings populaires.

Le lock-out des usines nationalisées devient même un nouveau moyen de répression des grèves. Le , en représailles à l’assassinat du responsable bolchevique V. Volodarski, 800 meneurs ouvriers sont arrêtés à Petrograd en deux jours, leur soviet dissout. Le , les ouvriers répliquent par une grève générale à travers la cité, en vain.

Refusant ces actes mais aussi le traité de Brest-Litovsk qu'ils interprètent comme une capitulation face à l'impérialisme allemand, les SR de gauche rompent à leur tour avec le gouvernement bolchevique (). Le , ils tentent de relancer la guerre contre l'Allemagne en assassinant l'ambassadeur du Reich, le comte Wilhelm von Mirbach. Le même jour, ils tentent de prendre d'assaut le siège de la Tchéka à Moscou.

En , Lénine esquisse un pas de danse dans la neige lorsque le gouvernement issu d'Octobre dépasse d'un jour la durée de la Commune de Paris de 1871. Dans les mois qui suivent, les dangers s'accumulent, et la Russie rouge se retrouve cernée de tous côtés, tandis que ses convulsions sociales et politiques internes s'aggravent.

Après le traité de Brest-Litovsk, les pays de l'Entente mettent la Russie sous embargo et débarquent des troupes pour empêcher une victoire allemande totale à l'Est. Les Japonais puis les Américains interviennent ainsi à Vladivostok début , les Britanniques à Mourmansk et Arkhangelsk. Au même moment, les Turcs pénètrent dans le Caucase et menacent Bakou, tandis qu'en dépit du traité de Brest-Litovsk, les Allemands tentent de pousser leur avantage : ils aident à l'écrasement de la révolution en Finlande (mars-), puis reprennent pendant l'été leur avancée militaire dans les pays baltes et en Ukraine, qu'ils mettent en coupe réglée et confient le pouvoir à un gouvernement monarchiste fantoche et répressif. La sécession en mai des Républiques du Caucase (Géorgie, Arménie et Azerbaïdjan) accentue la confusion.

Parallèlement, en avril-mai, la Légion tchèque, formée d'anciens prisonniers et de déserteurs de l'armée austro-hongroise, refuse sa dissolution, et se révolte contre les Bolcheviks. Maîtres de l'Oural et du transsibérien, ainsi que de tout l'or de la banque impériale de Russie, saisi à Kazan, les Tchèques appuient les SR du comité des ex-constituants qui forment le un contre-gouvernement à Samara.

Simultanément, les armées blanches se lèvent en mai à travers le pays, en particulier sur le Don autour des Cosaques de Krasnov allié du général Denikine, et en Sibérie autour de l'amiral Koltchak qui installe une autorité tsariste à Omsk. Dans tous les territoires qu'elle contrôle, la terreur blanche s'abat d'emblée sur les populations paysannes insoumises, les Juifs, les libéraux, et les éléments révolutionnaires les plus divers. Trotski remporte contre elles les premières victoires importantes de la jeune Armée rouge en juillet à Tsaritsyne puis à Kazan début août.

Le pouvoir bolchevik est confronté au même moment aux révoltes paysannes et ouvrières, ainsi qu'à l'insurrection des SR de gauche à Moscou le . Ceux-ci renouent ensuite avec le terrorisme révolutionnaire: après le bolchevik V. Volodarski le et l'ambassadeur von Mirbach le 7, c'est le général Von Eichhorn, commandant en chef allemand en Ukraine, qui tombe sous leurs balles le à Kiev. Puis le , tandis que le chef de la Tcheka de Petrograd Moïsseï Ouritsky est tué, Fanny Kaplan tire à Moscou sur Lénine et le blesse ; elle est sommairement exécutée trois jours après. Les 3 et , exaspérée, la Tcheka met la « terreur rouge » à l'ordre du jour. Des milliers de prisonniers et de suspects sont massacrés à travers la Russie rouge.

La guerre civile opposant les bolcheviks à toutes les autres forces est commencée.

La guerre civile russe n'oppose pas seulement la jeune Armée rouge aux « armées blanches » monarchistes soutenues par les armées étrangères. Sa violence extrême n'est pas due non plus qu'au choc de la « terreur blanche » et de la « terreur rouge ». Elle se double en effet d'une guerre des paysans contre les villes et contre toute autorité extérieure aux villages et aux campagnes. C'est ainsi que des « armées vertes », composées de paysans qui refusent les enrôlements forcés et les réquisitions, se battent tour à tour contre l'Armée rouge et les armées blanches.

À ces combats se superposent un important conflit de générations (les jeunes paysans revenus des villes ou des armées cherchent à se débarrasser de la tutelle de la famille patriarcale, et se font les agents les plus déterminés de la révolution dans les campagnes[79]), l'action des minorités nationales qui cherchent à s'émanciper de la vieille tutelle russe, l'intervention d'armées étrangères (dont le jeune État polonais lors de la guerre russo-polonaise de 1920), ou encore les tentatives des révolutionnaires anti-bolcheviques. Mais les vues des opposants SR, du comité des ex-Constituants, des mencheviks, ou encore des anarchistes un temps maîtres de l'Ukraine lors de la Makhnovchina, n'ont jamais été en mesure de prévaloir. Par les ralliements, la force ou la répression, les bolcheviks ont imposé leur hégémonie sur la révolution, comme les Blancs sur l'opposition à la révolution.

Très confuse et chaotique, la guerre civile russe se caractérise par la désintégration de l'État et de la société sous l'action de forces centrifuges. Bien des violences sont de ce fait partie de la base et non du sommet. La victoire des bolcheviks signifiera, dans une Russie ruinée et exsangue, la reconstruction d'un État sous l'autorité d'un Parti unique désormais débarrassé de tous ses rivaux et ennemis, et doté du pouvoir absolu. En particulier, un nouvel État policier s'est forgé autour de la Tchéka au cours de la guerre civile et de la « terreur rouge ».

Tout cela au détriment des rêves des révolutions de Février et d'Octobre, qui avaient rejeté toutes les autorités et vu s'affirmer l'autonomie d'une société civile, désormais très durement meurtrie, épuisée et à nouveau soumise au pouvoir.

Dès le , Trotski a fondé l'Armée rouge. Organisateur énergique et compétent, bon orateur, il sillonne le pays à bord de son train blindé et vole d'un front à l'autre pour rétablir partout la situation militaire, galvaniser les énergies et déployer un énorme effort de propagande à destination des soldats et des masses. Il rétablit la conscription et la discipline de fer à l'encontre des combattants et des déserteurs.

Malgré les réactions négatives de nombreux vieux bolcheviks, Trotski n'hésite pas non plus à recycler par milliers les anciens officiers tsaristes. 14 000 d'entre eux (30 % du total) acceptent de servir le nouveau pouvoir parfois par force (leur famille répondent sur leur tête de leur loyauté, en vertu de la « loi des otages »), mais aussi au nom de la continuité de l'État et du salut du pays menacé d'anarchie et de démembrement. Ils sont flanqués de commissaires politiques bolcheviks qui surveillent leur action.

Les « Rouges » ne contrôlent qu'un territoire grand comme l'ancien grand-duché de Moscovie, et cerné de toutes parts, mais ils ont l'avantage de leur discipline et de leur organisation supérieures, de leur position centrale, de former un bloc cohérent, de disposer des deux capitales, des meilleures routes et voies ferrées. Les Blancs de Koltchak, Ioudenitch, Dénikine ou Piotr Wrangel sont eux divisés et incapables de coordonner leurs offensives. Militaires de carrière, ils n'ont pas de solution politique à offrir aux populations, sinon le statu quo jusqu’à la victoire, la restitution des terres aux anciens propriétaires, le refus de toute concession aux minorités nationales, de ponctuels pogroms antisémites responsables de près de 150 000 morts[80]. Aussi les masses ont-elles finalement laissé gagner les bolcheviks, bien que les heurts violents n'aient pas non plus manqué entre elles et ces derniers.

Aussi bien l'Armée rouge que les armées blanches ont été gênées tour à tour dans leurs opérations par l'action des guérillas paysannes. Les « armées vertes » sont composées de paysans qui refusent l'enrôlement dans les deux armées, les réquisitions forcées et la restitution des terres aux anciens propriétaires fonciers voulue par les Blancs.

Les déserteurs des deux armées, extrêmement nombreux, sont un vivier essentiel des armées vertes. En 1919-1920, la désertion concerne ainsi pas moins de 3 des 5 millions de recrues de l'Armée rouge ; entre la moitié et les deux tiers réussissent à échapper aux recherches, à l'arrestation et à la réintégration forcée dans l'armée, rejoignant souvent les combattants verts dans les bois[81]. Les Blancs quant à eux fusillent généralement les déserteurs sans autre forme de procès.

Après la défaite des Blancs fin 1920, la paix ne revient donc vraiment en Russie qu'en 1921-1922, après l'écrasement des grandes révoltes paysannes comme celle conduite par le SR Antonov à Tambov à l'été 1921, la destruction des armées vertes un temps maîtresses d'immenses territoires (en Sibérie orientale, elles contrôlent jusqu'à un million de kilomètres carrés), et le compromis de la NEP () passé entre le régime bolchevique et la paysannerie.

La guerre civile coïncide avec l'éclatement de l'ancien empire russe.