Loading AI tools

ensemble des domaines concernant les arts produits au Japon De Wikipédia, l'encyclopédie libre

L'art japonais couvre de nombreux domaines, dont l'architecture japonaise, la peinture japonaise, l'estampe ukiyo-e et la sculpture, la céramique japonaise, l'art du jardin japonais, l'art de la laque japonaise et les arts du textile (dont le kimono) ainsi que l'art contemporain japonais, sous toutes ses formes, avec le manga et l'anime qui font tous l'objet de cet article.

Plusieurs domaines artistiques ne sont pas abordés dans cet article mais font l'objet d'articles spécifiques : l'ikebana (« voie des fleurs »), le cinéma japonais, la littérature japonaise, avec la poésie japonaise, le théâtre japonais, la musique japonaise et la danse japonaise[1], dont le butō. Les formes d'écriture du japonais peuvent donner lieu à l'exercice de la calligraphie, reconnu comme art au même titre que la peinture au Japon d'avant l'ère Meiji (d'avant 1868-1912).

L'art japonais ne cesse de se distinguer par des références aux pratiques culturelles populaires et aux cultures savantes dans leur longue histoire au Japon, en dialogue avec le monde asiatique et au-delà.

Le mot « art » a été introduit au Japon en 1873 sous la forme « Art », traduction de « Beaux-Arts » tel que ce concept était employé dans le monde occidental depuis le milieu du XVIIIe siècle[2]. Cette introduction a été suivie d'effets très importants comme la distinction nette et hiérarchique entre art noble et art manufacturier, amenant à écarter certains genres comme la peinture satirique et l'imagerie populaire d'Ōtsu[3] (dites « primitives »), et la peinture érotique appelée shunga[4]. Ce n'est qu'avec les années 1920 que seront redécouvertes les peintures « primitives » prémodernes. Ensuite, avec les années 1970-80 et la remise en cause de la notion même d'« Art » (avec une majuscule, c'est-à-dire le bijutsu), on assiste, seulement dans les années 1990, à la levée des interdictions frappant la publication de shunga et d'écrits sur ces images. Les études sur le shunga se sont dès lors multipliées au Japon, surtout dans les années 2000.

Tout au long de l'histoire, le Japon a développé des cultures adaptées aux contraintes géo-climatiques et des formes d'art qui lui était propre. Il a aussi subi, comme la plupart des pays actuels, de soudains assauts de savoirs pratiques et d'idées extérieures et nouvelles. Les anciens habitants du Japon actuel ont toujours su assimiler ou imiter ces éléments issus de cultures étrangères, en particulier venant de la péninsule coréenne dès la période Yayoi, en les complétant de leurs propres préférences esthétiques. Un moment décisif dans l'histoire de l'art japonais se situe au VIe de notre ère (538 ou 552) lorsque l'élite qui détient le pouvoir au cours de la période d'Asuka accepte la protection du bouddhisme. Cette décision va relier la culture japonaise à l'ensemble des pays touchés par le bouddhisme, en particulier la Chine des Tang[5]. Mais au Xe siècle, alors que le Japon commençait à se détourner de la Chine et à développer des formes d'expression indigènes, les arts profanes se mirent à prendre une très grande importance[6]. Ces formes d'art, au même titre que l'art religieux, fleurirent jusqu'à la fin du XVe siècle. Après la Guerre d'Ōnin (応仁の乱, Ōnin no ran, 1467-1477), le Japon entra dans une période de perturbations politiques, sociales et économiques qui dura presque un siècle. Dans l'État qui émergea par la suite sous le joug du clan Tokugawa (徳川), la religion joua un rôle moins important et les formes d'art qui y survécurent furent essentiellement profanes. La sculpture japonaise fut un moyen d'expression artistique moins prisé ; la plus grande partie des sculptures japonaises est liée aux religions, bouddhiste et shinto.

La peinture est pratiquée au Japon aussi bien par des professionnels que par des amateurs. Les Japonais ont écrit avec un pinceau jusqu'à l'époque moderne et leur familiarité avec les techniques du pinceau les ont rendus particulièrement sensibles à des valeurs picturales où le trait compte beaucoup. Avec la montée de la culture populaire pendant la période Edo (江戸時代), un type de gravure sur bois produit dans le mouvement culturel ukiyo-e (浮世絵) devint un art majeur lorsque ses techniques, en particulier l'usage de nombreuses couleurs, furent perfectionnées[7],[8]. Ce qui permettait de produire de belles estampes, avec des matières choisies pour les plus luxueuses, pour réaliser des affiches de théâtre, des cadeaux "calendriers" ou servant d'illustration aux livres de mode, des séries d'estampes ont pour sujet la vie quotidienne, les portraits, le paysage et aussi les aventures sexuelles avec humour ; d'autres évoquent les grandes figures de la littérature et de la poésie japonaise [9].

Les céramiques japonaises, représentant l'un des premiers objets conservés de cette civilisation dès l'époque Jomon, ont eu deux âges d'or, celui des grès japonais, aux XVe – XVIIe siècle (dont les grès produits dans les fours de Mino et de grès produits dans les fours de Karatsu et les célèbres raku). Le deuxième grand moment, à partir du XVIIe siècle, est celui de la porcelaine, avec Arita, Imari, Hizen : des lieux de production ou d'expédition[10]. La céramique reste un art très pratiqué à l'époque contemporaine.

L'architecture japonaise, populaire ou non, minka, villa ou temple, montre une préférence marquée pour les matériaux naturels et les interactions entre les espaces intérieurs et extérieurs[11]. Son influence sur l'évolution de l'architecture mondiale moderne s'est manifestée par de nombreux échanges, et avec la venue d'architectes et designers occidentaux, dont Bruno Taut, Le Corbusier et Charlotte Perriand et en retour par la renommée mondiale des architectes japonais, Kenzo Tange, Arata Isozaki, Tadao Andō et bien d'autres.

L'art japonais est caractérisé par des oppositions marquées. Par exemple, au cours des périodes préhistoriques, l'exubérance de la céramique Jōmon fut suivie par un style discipliné, aux époques Yayoi, Kofun et Asuka. L'architecture japonaise offre aussi de telles oppositions au XVIe siècle : le palais de Katsura (桂離宮, Katsura rikyū) est un exercice de simplicité mettant l'accent sur les matériaux naturels et bruts, et témoigne d'une recherche de beauté subtile ; le mausolée du Tōshō-gū (東照宮) à Nikkō (日光) est une structure symétrique rigide recouverte sur chacune de ses surfaces visibles de gravures en relief colorées avec éclat. Avec ces deux exemples apparaissent deux autres caractères opposés : les effets de symétrie, l'art du détail maîtrisé, associés à l'expression du pouvoir et au bouddhisme d'origine continentale, selon les codes d'origine chinoise ; d'autre part, les effets d'asymétrie et d'inachevé, les matières "pauvres" et naturelles associés à la culture proprement japonaise[12], depuis l'époque de Heian mais bien visibles à Katsura, comme dans tous les arts proprement japonais, que ce soit la peinture yamato-e et celle de l'école Rinpa, de nombreux objets associés à l'art du thé ainsi que la composition des kimonos. L'art japonais, valorisé non seulement par sa simplicité, mais également par son exubérance colorée, a considérablement influencé la peinture occidentale du XIXe siècle (avec le japonisme) et l'architecture occidentale du XXe siècle.

Après la période du Paléolithique du Japon, et pendant près de 10 000 ans, au cours de la période Jōmon (縄文時代, Jōmon jidai, environ 11000 à 300 AEC) à cause du nom des « décorations cordées » (縄文, jōmon) typiques des poteries de cette époque, étaient des chasseurs-cueilleurs mobiles, puis semi-sédentaires. La pratique de la poterie, apparue au moins vers 14000 AEC[13] chez des chasseurs-cueilleurs, a fait évoluer la notion de "néolithique"[14]. Ils ont utilisé la céramique pour des objets variés, vases, très grande quantité de figurines, masques aux formes parfois complexes et les décorées par des empreintes, des incisions et des reliefs appliqués, sans jouer sur des terres de différentes couleurs qui auraient permis la peinture, mais parfois en effectuant le décor par des tracés géométriques de laque sur la céramique préalablement laquée, elle-même.

Les premières poteries du proto-Jōmon (11000-7000 AEC), découvertes sur l'ensemble du Japon et servant à la cuisine, sont caractérisées par un fond pointu ; le décor en lignes horizontales creuses peut être parfaitement maîtrisé, et réalisé à l'aide des doigts ou de spatules sur l'argile frais. Elles servent essentiellement à cuire longtemps glands et marrons[15]. Plus tard apparurent des poteries à fond plat et circulaire dans le sud de l'Hokkaidō et le nord du Tōhoku. Ces poteries possèdent de hautes parois et une ouverture plus large que la base.

Après cette période initiale, des poteries non réservées à la cuisine auront un rôle cérémoniel et pourront être utilisées lors des enterrements, où elles étaient placées au côté du défunt ou faisaient office d'urne funéraire[16]. Vers 4000-3000 le décor couvre certaines jarres à bec verseur et il s'enrichit d'une multitude de motifs réalisés par de nombreux outils, dont des cordes et des bambous retravaillés. Le décor de la poterie Jōmon était souvent formé par des empreintes d'un bambou, taillé et appliqué ou trainé sous différents angles, ou d'une corde roulée, simple ou tressée, mais aussi par bien d'autres procédés astucieux où le polissage sert de faire-valoir aux motifs imprimés/incisés[17].

L'époque moyenne (中期, Chūki) se caractérise, vers 3000-2000 AEC, par des villages permanents et des vases à bords hauts et extraordinairement travaillés. Elles sont toujours montées aux colombins mais la lèvre disparait sous d'énormes volutes très décorées, et de hautes protubérances comme si des flammes en avaient servi de "modèle" insaisissable. Ce décor proliférant ne permet plus d'utiliser le vase pour en verser le contenu, ce qui semble leur retirer la fonction de vase à verser, mais pourrait indiquer d'autres fonctions données à ces céramiques. L'invention des potiers ne cesse pas ensuite, certains motifs (2000-1000) font preuve d'une simplicité élégante au décor géométrique "minimaliste" (grands chevrons et spirales, lèvre divisée en quatre "vagues"). La forme "théière" apparait au cours de ce Jōmon récent, comme la forme "en corne", à deux ouvertures[18].

Environ 20 000 figurines appelées dogū (土偶) et 150 masques domen ont été modelés dans l'argile et cuits. Les caractères qui les distinguent sont partagés au sein du groupe qui les a produit. Il est difficile de distinguer des caractères généraux à ces figurines et des masques, si ce n'est qu'ils sont très fortement stylisés et témoignent ainsi de l'esprit créatif des groupes qui les ont élaborés.

Les yeux et la bouche de certains masques et figurines peuvent porter des incisions qui pourraient évoquer des tatouages[19]. Des perforations, pour certains masques, permettaient de les porter. Les figurines ont presque toutes des caractères féminins, dont la ligne de grossesse, mais parfois très discrets. Certaines ont gardé l'aspect de plaques des anciennes dogū, alors que la plupart sont plus massives et que certaines sont creuses. Ces dernières contiennent parfois des grelots et semblent bien représenter des femmes enceintes. La partie supérieure et les jambes sont souvent très courtes qui leur permettent de tenir debout, avec des hanches larges, les pieds étant rarement figurés. Le décor résulte d'incisions tracées ou piquetées, pointillées et d'impressions diverses. Au Jōmon récent certaines parties sont soigneusement polies au point d'être lustrées. Au cours de cette période la laque peut avoir été utilisée.

Le contexte de leur découverte est rarement évoqué. Un masque avait été déposé sur une tombe. Un dogū a été placé dans une cache, en position allongée. Ces figurines présentant des caractères féminins marqués ont été trouvées dans des tombes ou dans des habitations, mais alors elles sont brisées. Il est difficile d'en tirer des conclusions fermes et généralisables sinon qu'elles sont en relation avec la reproduction[20].

La vague d'immigrants coréens détermine la période Yayoi (弥生), nommée ainsi en rapport avec le district de Tōkyō (東京) où furent trouvés les premiers restes de leur colonisation[24]. Ils arrivèrent au Japon vers 900/800 avant l'ère commune (AEC) et s'installèrent tout d'abord au nord de Kyūshū (九州), apportant la technologie du riz en rizières inondées, et leurs connaissances dans technologie du cuivre et du bronze au cours de la période Yayoi Ancien (vers 400/300-100 AEC). On trouve même quelques rares objets en fer. Leur style décoratif est plus simple et discret que celui qui caractérise la période Jomon[25].

Les principaux objets d'art rituels de cette période sont en bronze, les miroirs (variantes des miroirs produits sur le continent), les magatama (曲玉 ou 勾玉), sabres cérémoniels et les dōtaku (銅鐸, cloches sans battant.

Les formes des céramiques Yayoi sont parfois issues de l'hybridation de formes du Jōmon final et de formes coréennes de la période Mumun.

L'apparition du tour et d'une cuisson au four à température plus élevée permettent aux potiers du Yayoi de réaliser des céramiques plus perfectionnées en créant un nouveau type de vases, grands, à parois fines et rarement peints, caractérisés par une forme simple et une surface lisse. Les éventuelles décorations sont rouges ou incisées en bandes horizontales, striées ou composées de zigzags. Les types de poteries retrouvées à cette période sont des bols décorés au peigne, des jarres à couvercle ou à large panse et à col évasé et de hautes urnes. À partir du milieu de la période apparaissent aussi des gobelets, des bouteilles à col étroit, de vastes récipients à haut pied, des aiguières et des coupes à anses[26].

Le bronze et le fer apparaissent à cette époque[27].

Les épées de guerre importées au Japon ont été allongées et élargies et étaient utilisées en temps de paix, déposées dans les sépultures. Les pièces en bronze les plus originales de cette période sont les dōken (銅剣) et dōboko (銅鉾, lances en forme de pagaies), découverts au Kyūshū, et les dōtaku découverts au Kinki (近畿) en plein centre du Honshū (本州). Ces dernières sont des cloches rituelles au tronc circulaire haut, surmonté d'une anse extrêmement fine en arrête. Elles ne possèdent pas de battant intérieur. Le décor, réparti en registres, est composé de dents de scie, de liserés ou de motifs zoomorphes et anthropomorphes. Ces cloches, dotaku en bronze, sont coulées dans un moule bivalve et reçoivent des décors variés selon la région de production et l'époque[28],[29].

La troisième, et dernière, période de la préhistoire japonaise est la période Kofun (古墳時代, Kofun jidai, environ 250 - 538)[30], nom qui définit également les tertres funéraires construits à cette époque par milliers dans de nombreuses régions. Elle est aussi appelée ère Yamato (大和時代, Yamato jidai). Elle se différencie de la culture Yayoi par un second apport extérieur d'immigrés coréens renforçant des rivalités et par des guerres entrainant la structuration du pouvoir politique.

Les kofun sont des tumuli. Le nom de cette période de l'histoire japonaise tient à leur présence caractéristique et monumentale. Ils ont offert aux premiers archéologues la principale source d'information sur le peuple japonais de cette époque. Les plus anciens se trouvent surtout dans la plaine autour de l'ancienne capitale, Nara (province de Yamato). Les plus imposants, légèrement postérieurs, sont des mausolées impériaux et se trouvent dans la plaine du Kawachi dans la préfecture d'Ōsaka. Les plus beaux d'entre eux, situés près du port, sont attribués aux empereurs dits « légendaires » : Ōjin et Nintoku.

La forme la plus courante au IVe siècle est la forme en « trou de serrure » (zenpokoen). Le kofun est alors composé d'une partie avant trapézoïdale (où se trouvent les offrandes), et d'une partie arrière circulaire légèrement plus haute (où se trouve le cercueil du défunt). Cette forme, et les kofun en général, se multiplient au début du Ve siècle, se démocratisent au VIIe siècle, et disparaissent progressivement à partir de la fin du VIe siècle. Ils sont décorés de peintures à l'intérieur.

Les objets typiques des kofun sont des miroirs en bronze (鏡, kagami), les magatama et surtout des sculptures d'argile appelées haniwa (埴輪) érigées à l'extérieur des tombes. À partir du Ve siècle, on trouve également des objets en bronze doré témoignant d'une nouvelle culture équestre et militaire (étriers, heaumes, pommeaux ajourés…). Le mobilier funéraire peut cependant contenir de nombreux objets divers, variant en fonction des périodes, comme des poteries, des objets domestiques...

Les haniwa sont des statuettes de terre cuite directement associées aux kofun. On les trouve disposées sur les tertres.

Les premiers haniwa apparurent dans la préfecture d'Okayama (岡山県, Okayama-ken) et n'étaient que de simples jarres munies d'un pied. Ils deviennent tout d'abord cylindriques au début du IVe siècle, puis prennent progressivement la forme d'objets plus symboliques, d'animaux, d'êtres humains dès la deuxième moitié du IVe siècle, voire de compositions complètes dans le courant du VIe siècle. Leur disposition aussi varie au fil du temps. La grande diversité des figurines anthropomorphes nous donnent un aperçu de la société qui les a créées.

Les haniwa, en argile, sont travaillés au colombin puis à la plaque. Après séchage, ils sont cuits à 800 - 900 °C.

Parmi les chambres funéraires des kofun, 150 ont été peintes de formes géométriques et de scènes, un grand nombre dans le Kyūshū au VIe siècle. Celle de Hi no oka porte sur la grande dalle du fond de grands cercles concentriques, entourés de triangles rouge. Les cercles peuvent aussi bien évoquer des miroirs que le soleil[31] Les motifs abstraits (spirales ou « pousse de fougère », cercles concentriques rouge-bleu-jaune, doubles boucles en C) apparaissent au début du VIe siècle. Les chokkomon (直弧文, « décors de droites et de courbes ») — terme inventé en 1917 par Hamada Kōsaku (1881-1938) pour le décrire — est un motif particulièrement complexe et qui exprime le mouvement, surtout un mouvement de rotation. Il apparait dans la période Kofun, mais depuis la seconde moitié du VIe siècle, personne ne l'a transmis dans le pays[32].

Les motifs figuratifs dominants sont apparemment en rapport avec le passage de la vie à la mort, envisagé comme un voyage (chevaux, bateaux) accompagné de motifs en spirales et de cercles concentriques (soleil ?), ainsi que des carquois et des flèches. Les motifs de l'oiseau et du crapaud semblent importés de Chine[33].

La culture continentale arriva massivement dans le centre de l'archipel durant les périodes d'Asuka (飛鳥時代, Asuka jidai) et de Nara (奈良時代, Nara jidai). Ces deux périodes sont appelées ainsi en fonction du lieu où siégeait le gouvernement : dans la vallée d'Asuka de 552 à 710 et dans la cité de Nara jusqu'en 784.

Le bouddhisme mahayana, véhiculé par des individus, les commerçants, suivait les routes commerciales entre le nord de l'Inde, le nord du Pakistan, l'Afghanistan, les oasis du Xinjiang, la Chine des Tang, la Corée et le Japon. Son introduction s'opère alors dans le Kansai au moment où les anciennes pratiques et les cultes communautaires ont été dissouts avec la montée en puissance d'une autorité centrale depuis l'époque kofun, celle du souverain, le tenno. Tout ce qui renforce la distinction du souverain et de sa cour est alors importé ou copié-interprété des cultures coréenne et chinoise. Ce sont d'abord des objets de prestige qui témoignent d'échanges entre souverains. Certains objets d'art seront ainsi importés ou réalisés par des spécialistes étrangers, mais aussi par des spécialistes japonais sur des modèles étrangers. Quant à l'écriture qui est, elle aussi, introduite suivant les codes chinois d'écriture, elle permet de conserver le souvenir des faits en lien avec la propriété et le pouvoir ; de mettre les idées et les sons par écrit ; de faire circuler au sein d'une élite cultivée des théories complexes de gouvernement et les informations transmises pour et par la bureaucratie. L'écriture permettra aussi de conserver les textes sacrés du bouddhisme et d'en transmettre l'enseignement. La poésie est encore une pratique orale. Concernant les autres arts, des technologies qui créent de la distinction, comme des techniques de construction architecturales et les formes nouvelles qu'elles permettent, seront réservées à certaines fonctions hyper-valorisées, sacrées, ainsi que des méthodes nouvelles pour couler le bronze pour des ornements sacrés, shōgon, l'art bouddhiste, et de nouveaux moyens et techniques de peinture réservées à quelques usages tout aussi valorisés[34].

L'architecture sera, dès lors, l'objet d'un soin particulier de la part des puissants, au moment où des tensions se manifestent entre l'ancienne pratique religieuse, le shinto, et la religion introduite, le bouddhisme.

Contrairement aux idées reçues la reconstruction à l'identique, shikinen-zōtai, ne s'appliquait traditionnellement qu'aux grands sanctuaires shinto, ainsi le sanctuaire shinto d'Ise, tous les 23 ans depuis le VIIe siècle. Tandis que l'architecture bouddhiste, depuis son introduction au VIIe siècle, pratique le démantèlement total ou partiel et la reconstruction, après changement ou réparation des pièces défectueuses, sur le mode chinois[35].

Ces reconstructions des temples bouddhistes, indispensables avec des ossatures en bois dans un climat humide, et sur un territoire soumis à des typhons et des tremblements de terre, offraient aussi l'occasion d'introduire des variantes de style comme de technique de construction et des ajouts. Par ailleurs ce type de construction a souvent permis le déplacement d'un bâtiment, dans certains cas en étant simplement tiré et non démonté[36].

Au cours de la période d'Asuka (milieu du VIe siècle jusqu'à 710) l'influence de la Corée est clairement visible en étudiant la sculpture bouddhique d'un célèbre Bodhisattva pensif du Kōryū-ji

Les premières structures bouddhiques qui ont traversé les siècles au Japon, les plus anciennes constructions en bois de l'Extrême-Orient se trouvent au Hōryū-ji (法隆寺), au sud-ouest de Nara. Elles sont inspirées par l'architecture coréenne[37]. Les premiers travaux de construction commencèrent au début du VIIe siècle. C'était le temple privé du prince Shōtoku constitué de 41 bâtiments indépendants. Les plus importants d'entre eux sont la salle de culte principale, kondō (金堂, « Salle dorée ») et le Gojū-no-Tō (五重の塔, « pagode à cinq étages ») situés au centre d'un espace ouvert entouré d'un cloître couvert. Le kondō, dans le style des salles de culte chinoises, est une structure à deux étages couverte d'un irimoya, toit à pignons de tuiles en céramique)[38].

À l'intérieur du kondō du Hōryūji, sur une large plate-forme rectangulaire [39], se trouvent certaines des plus importantes sculptures de la période où les sculptures manifestent les étroites relations et de longue date, avec la Corée (dont Baekje et Silla). La statue centrale, un Bouddha Shaka (Sākyamuni) est accompagnée de deux bodhisattvas (la triade de Shaka). Cette triade en bronze a été coulée en 623 par le sculpteur nommé Tori, l'un des plus célèbres sculpteurs de l'époque[40]. Ces bronzes creux ne présentent que la partie visible de chaque figure, leur dos étant fermé par une planche. Dans le kondō du Hōryūji les Quatre Rois célestes (Shi tennō, 四天王, gardiens des horizons et de la loi bouddhique), ont été sculptés dans le bois du camphrier et peints de couleurs vives, à l'origine (v. 650), mais aujourd'hui dorés. Ils portent un diadème en bronze filigrané. Deux d'entre eux portent le nom de leur sculpteur respectif[41].

Influence de la Chine. La tête du Yamada-dera Bouddha, conservée au Kofuku-ji, reflète le modèle Tang de la stylisation du visage au VIIe siècle et indique la transmission du modèle au Japon. Le visage parait jeune et participe d'un choix stylistique généralisé au Japon, en Chine et en Corée à cette période[42].

Conservé dans un musée érigé en 1941 à cōté de l'ensemble du Hōryūji, un meuble exceptionnel, le sanctuaire miniature Tamamushi no zushi, est une réplique en bois d'un des premiers kondō. Il est placé sur une haute base en bois. L'ensemble est décoré par des peintures figuratives sur laque où se rencontrent les styles chinois anciens, depuis la dynastie Han (206 AEC-220 EC) jusqu'aux Six Dynasties (220-589) mais harmonieusement assemblés[43]. Ces peintures, aux stylisations surprenantes mais efficaces (figures et paysage), comptent parmi les peintures les plus anciennes retrouvées au Japon. Ce temple miniature est également le vestige le plus ancien de l'art du kirikane au Japon ; le kirikane étant une technique d'artisanat Japonais importée de Chine pendant la dynastie Tang (618–907). Cette technique artistique a prospéré principalement au XIe siècle et a continué jusqu'au XIIIe ou XIVe siècle.

Au cours de l'époque de Nara (710 et 794), les créations de temples se concentrent autour du Tōdai-ji (東大寺) de Nara. Construit tel le « quartier général » d'un réseau de temples à travers les diverses provinces, le Tōdai-ji est une entreprise gigantesque et qui laissera le pays exsangue[44]. Les premières sculptures sont réalisées en laque sec et peuvent atteindre 3 m. de hauteur. Le Bouddha (16 m de hauteur, en plaques de bronze, achevé en 752), ou Daibutsu (大仏), est un Bouddha Rushana (盧舎那仏), mais il a perdu presque toutes ses formes d'origine. Le Tōdai-ji, dans sa forme originelle, avec des pagodes immenses, représentait le centre du bouddhisme impérialement soutenu, et sa propagation à travers le Japon. Tremblements de terre et incendies font que seuls quelques bâtiments du complexe datent de l'époque d'origine. Les sculptures naturalistes, en bronze, en laque sec et en terre sont alors influencées par la Chine des Tang. L'argile était le matériau maléable idéal pour exprimer les émotions fortes, il convenait tout à fait aux figures de gardiens[45].

Pendant la seconde moitié du VIIe siècle la laque sèche et le modelage de l'argile sont deux techniques nouvelles de sculpture. On en rencontre dans tous temples du moment. Parmi les bâtiments groupés tout autour du Daibutsuden, la salle du hokke-dō (法華堂) et son Fukûkensaku Kannon (不空羂索観音, « bodhisattva le plus populaire »), est ainsi fabriqué en laque sèche (乾漆, kanshitsu)[46]; tandis que le kaidanin (戒壇院, « salle d'ordination »), présente ses Quatre Rois célestes du VIIIe siècle en terre sèche. La salle du trésor (grenier (倉, kura)) appelé ici shōsō-in est une structure rectangulaire surélevée. Elle repose sur 40 piliers hauts de 2,4 mètres et fut construite en rondins de cyprès. Elle servit dès le VIIIe siècle à entreposer plus de 3 000 objets et documents réunis par l'empereur Shōmu et l'impératrice Kōken au VIIIe siècle. Cet ensemble constitue ainsi l'un des plus anciens entrepôts d'objets d'art du monde, et il semblerait que l'épaisseur des bois et l'isolation du sol ont été des facteurs déterminants dans la conservation de cet ensemble[47].

En 794, la capitale du Japon est officiellement transférée à Heian-kyō (平安京), l'actuelle Kyōto (京都) et ce jusqu'en 1868. L'époque de Heian (平安時代, Heian jidai) désigne une période allant de 794 à 1185, date de la fin de la guerre de Gempei (源平合戦、寿永・治承の乱). Cette période est, en outre, divisée en Heian ancien et Heian récent, ou époque Fujiwara (藤原時代, Fujiwara jidai), la date pivot étant 894, année où les échanges entre l'ambassade impériale et la Chine cessèrent officiellement. La seconde période est donc nommée en rapport avec la famille Fujiwara (藤原氏, Fujiwara-shi), alors la plus puissante du pays, qui agissait comme un régent de l'empereur mais qui devint en fait un véritable dictateur civil.

Cette période est considérée comme un âge d'or de la culture japonaise, mais ceci ne concerne que l'infime minorité de la cour qui vit en vase clot à la capitale. Le reste de la population est soumis aux aléas, et des famines surviennent à tout propos[48].

Les historiens divisent cette période de quatre siècles en plusieurs temps. Pour simplifier, on peut retenir deux moments marqués par la rupture avec la Chine en 894 et suivi d'une montée en puissance créative de l'art japonais qui se distingue alors nettement de ses prototypes continentaux, comme les rouleaux enluminés, par exemple. Mais il existe d'autres divisions possibles, comme en 3 temps: Heian ancien (794-894) avec l'arrivée du bouddhisme ésotérique, moyen (894-1086) avec l'essor de l'art japonais sous les Fujiwara, récent (1086-1192) où se développe encore plus l'art japonais avec l'expression des émotions[49].

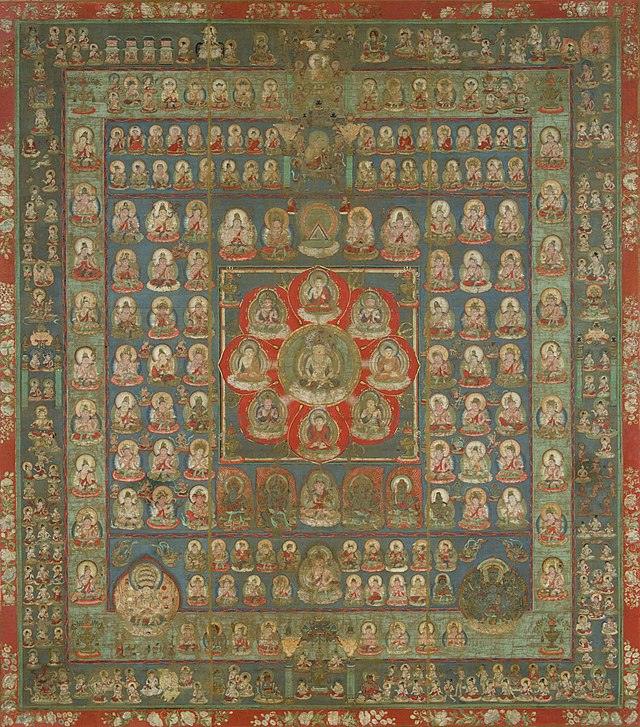

En réaction à la prospérité et au pouvoir grandissant du bouddhisme mahayana organisé à Nara, le prêtre Kūkai (空海, plus connu sous son titre posthume : Kōbō Daishi, 弘法大師, 774 - 835) voyagea jusqu'en Chine pour étudier le Shingon (真言), une forme de bouddhisme ésotérique, vajrayana qu'il introduisit au Japon en 806. Au centre du culte Shingon, se trouvent divers mandalas (曼荼羅), diagrammes de l'univers spirituel qui influença le style architectural des temples.

Les temples érigés pour cette nouvelle secte ont été construits dans les montagnes, loin de la cour et des profanes de la capitale[51]. La topographie irrégulière de ces sites obligea les architectes japonais à repenser les problèmes de construction des temples. Des toits en écorce de cyprès remplacèrent ceux en tuiles de céramique chinois ; des planches de bois furent utilisées à la place des sols en terre et un lieu de culte séparé fut ajouté en face du sanctuaire principal pour les laïcs.

Le temple qui illustre le mieux l'esprit des temples Shingon du début du Heian est le Murō-ji (室生寺) (début du IXe siècle), situé en plein milieu d'une forêt de cyprès sur une montagne au sud-ouest de Nara[52]. La représentation en bois du Shaka (釈迦, début du IXe siècle), le Bouddha Shaka du Murō-ji, est typique des sculptures du début du Heian, avec son corps imposant, recouvert de drapés prononcés sculptés dans le style hompa-shiki (本波式, « vêtements en vague ») et son expression austère et renfermée[53]. Les mandara peints sur soie à cette époque sont le reflet des conceptions du bouddhisme ésotérique, le monde des apparences (le monde "réel") est en effet très bien cloisonné, disposé en petits quartiers dans une succession d'enceintes centrées sur le quartier où trône le Bouddha suprême, qui médite (pouces se touchant)[54].

Le syncrétisme que pratique le bouddhisme assimile les dieux shintō et conduit à la sculpture des premières images de divinités shintō, en bois couvert de laque sèche et peint (« Princesse Nakatsu », v. 890, Yakushi-ji).

Pendant l'ère Fujiwara, le bouddhisme Jōdo (浄土, « bouddhisme de la Terre pure »), qui offrait un salut facile grâce à la croyance en Amida (阿弥陀, « le Bouddha du Paradis de l'ouest »), devint populaire. En opposition, la noblesse de Kyoto (京都) développa une société dévouée à la recherche de l'élégance esthétique. Leur monde était si beau et rassurant qu'ils ne pouvaient pas concevoir que le Paradis en fût bien différent.

Le hōdō (鳳凰堂, « salle du phénix », achevée en 1053) du Byōdō-in (平等院), un temple dans l'Uji (宇治市, uji-shi) au sud-est de Kyoto, est le type même des « salles Amida » de l'époque Fujiwara. Il se constitue d'une structure principale rectangulaire flanquée de deux ailes de couloirs en forme de L et d'un corridor de queue, situé à la lisière d'un large étang artificiel. À l'intérieur, une unique représentation dorée d'Amida (environ 1053) est placée sur une haute plate-forme. Cette sculpture a été réalisée par Jōchō (定朝, mort en 1057) qui utilisa de nouveaux canons de proportions ainsi qu'une nouvelle technique (yosegi, 寄木) qui consiste à tailler une statue dans plusieurs morceaux de bois et de les assembler par l'intérieur. Sur les murs sont gravés les reliefs en bois coloré de 52 effigies des Bosatsu (Bodhisattva) qui accompagnent Amida dans sa descente du Paradis de l'ouest pour accueillir l'âme des fidèles à leur mort et les ramener dans des pétales de lotus. Cette descente, appelée raigō (来迎), peinte sur les portes en bois du hōdō, est un exemple précurseur du yamato-e (大和絵) (style de peinture japonais) car elle contient des représentations des paysages autour de Kyoto. Le hōōdō est actuellement devenu un musée.

La peinture du Yamato[55],[56] est le signe plus visible de l'émergence d'un goût national et d'un art de cour, séculier[57]. Ces peintures se distinguent par leur alliance d'aplats de pigments éclatants, une certaine ignorance des volumes dans les espaces et les figures, illustrant des rideaux, et des tatamis bordés de dégradés colorés[58]. Lors du dernier siècle de l'ère Heian, l'emaki (絵巻, rouleau horizontal illustrant des textes littéraires ou religieux) prend de l'importance. Les illustrations peuvent, dès lors, occuper toute la hauteur du rouleau à l'intérieur du texte, voire le rouleau tout entier mais un autre rouleau de texte l'accompagnait et était lu à haute voix tandis que l'on regardait les miniatures. Daté des environs de 1130, les Roman enluminé du prince Gengi permettent de pénétrer à l'intérieur des maisons selon la perspective (isométrique) aux toits enlevés. Rédigé au début du XIe siècle par Murasaki Shikibu (紫式部), une dame d'honneur de l'impératrice Akiko, cette célèbre nouvelle traite de la vie et des aventures galantes du prince Genji (源氏) (vers la fin du Xe siècle) et du monde de la cour de Heian après sa mort. Les artistes de l'emaki du XIIe siècle élaborent un système de conventions picturales qui transmettent visuellement le contenu émotionnel de chaque scène, avec des formes conventionnelles (visages anonymes sans expression visible) et de subtiles couleurs opaques - ces procédés étant désignés comme « peinture de femme ».

Un style différent, plus vivant, est désigné comme « peinture d'homme ». Les peintres créent alors des visages expressifs, parfois caricaturaux et imaginent aussi des personnages grotesques et des monstres. Le Ban Dainagon Ekotoba (伴大納言絵詞, fin du XIIe siècle, collection Sakai Tadahiro), rouleaux qui racontent une intrigue à la cour, dépeint ainsi des personnages aux visages bien expressifs, en mouvement, avec de rapides coups de pinceau et quelques rares couleurs vives et des couleurs diluées. Le Rouleau des êtres affamés et le Rouleaux des légendes du mont Shigi, légendes bouddhiques se situent dans cette veine[59].

Dans le milieu de l'élite religieuse ou aristocratique la laque va permettre des innovations dans le décor protecteur des objets. La technique, proprement japonaise, du maki-e introduit la poudre d'or (ou d'argent) dans les composants de la peinture, où la laque sert à fixer et à recouvrir cette matière lumineuse. La laque, imputrescible, est employée avec subtilité dans cette boîte à maquillage pour évoquer l'eau qui courre et entraine (symboliquement?) des roues. Ce motif aux roues a été repris à l'époque Kamakura, mais dans le nouvel esprit, avec un plus grand luxe de poudre d'or, selon la technique ikakeji raden[60].

En 1180, une guerre civile éclate entre deux clans militaires : les Taira (平) et les Minamoto (源) ; cinq ans après, les Minamoto sortent victorieux et établissent un siège gouvernemental de fait sur le rivage du village de Kamakura (鎌倉市) qui resta ainsi jusqu'en 1333. Avec le déplacement de pouvoir de la noblesse à la classe guerrière, les arts doivent combler une nouvelle audience : les soldats, des hommes dévoués aux arts de la guerre ; les prêtres engagés à rendre le Bouddhisme accessible aux communs illettrés ; et les conservateurs, la noblesse et quelques membres du clergé qui regrettent le déclin du pouvoir de la cour. Par conséquent, le réalisme, une tendance populaire, et un renouveau de classicisme caractérisent l'art du Kamakura (鎌倉時代, Kamakura jidai).

Les moines bouddhistes ont repris le chemin de la Chine, sous les Song, en particulier lors du voyage de Eisai en 1168[61] qui découvre le Chan, basé sur la pratique de la méditation. En 1191 il fonde la secte Linqi ((ja) Rinzai) Rinzai du Dragon jaune, l'une des trois écoles du bouddhisme zen, reçoit le patronage des régents Hōjō, fonde plusieurs temples. Il fait aussi découvrir le thé et lui consacre un ouvrage, départ des premières réunions de thé. Une esthétique où se manifestent la simplicité, le calme et la sobriété s'inscrit dans la culture japonaise depuis cet instant.

La grande tendance est celle de la représentation d'une vérité anatomique mais aussi d'une autre vérité, très expressive de la puissance ou de l'autorité qui plaît tant aux militaires. Ce qui se retrouve dans le portrait des puissants (Hōjō Tokiyori) mais aussi des moines (ce moment de la sculpture jaonaise est bien représenté au Tōdai-ji).[62]. Les statues de Fūjin et Raijin (en tête de cet article) datent de cette époque.

Les sculpteurs de l'école dite des Kei, et particulièrement Unkei (運慶) (v. 1148-1228), créent ce nouveau style, réaliste et expressif. Les deux représentations des niō (1203) du nandaimon (南大門, grande porte du sud) du Tōdai-ji à Nara illustrent le style dynamique particulièrement réaliste d'Unkei. Les statues, d'environ 8 mètres de haut, ont été sculptées dans de nombreux blocs pendant une période de 3 mois, une prouesse indiquant le développement d'un système d'atelier d'artisans travaillant sous la direction d'un maître sculpteur. Les sculptures polychromes en bois, réalisées par Unkei en 1208, conservées au Kōfuku-ji à Nara et représentant deux sages indiens, Muchaku et Seshin, les légendaires fondateurs de la secte Hossō-shū, constituent les travaux les plus réalistes créés pendant cette période et des chefs-d'oeuvre de la sculpture japonaise[63],[64].

En architecture, c'est le bouddhisme zen, importé de Chine après la reprise des échanges, qui va introduire un nouveau rapport entre les bâtiments et la nature environnante ainsi qu'une nouvelle esthétique faite de simplicité, calme et sobriété. Ce style, zenshūyō, utilise des structures de bois légères, même pour des toits singulièrement à forte pente et légèrement recourbés. Tous les bâtiments sont érigés sur des fondations en pierre avec des sols en pierre ou en terre. Ils ont un plan axial et de simples effets de symétrie. La végétation occupe une grande part de l'espace, les pins croissant librement entre les bâtiments[65],[66]. Mais les bâtiments initiaux ont à tel point évolués qu'aucun, actuellement, ne peut refléter cette époque. Parallèlement, un nouveau style japonais, éclectique, dérivé du style traditionnel, le style wayō, s'impose dans de nombreux édifices à l'exception des constructions zen[67].

Le Kegon engi emaki[68] (華厳縁起絵巻), emaki décrivant la fondation de la secte Kegon-shû (華厳宗), est un excellent exemple de la tendance populaire de la peinture de l'époque de Kamakura. La secte Kegon, l'une des principales de l'époque de Nara, connut des jours difficiles avec l'ascendance prise par les sectes Jōdo (Terre Pure)[69]. Après la guerre de Gempei (1180-1185), le prêtre Myōe du Kōzan-ji chercha à redonner de l'élan à la secte et fournit un refuge aux femmes devenues veuves de guerre. Les veuves de samouraïs, même parmi les nobles, n'avaient plus envie de lire autre chose qu'un système de transcription syllabique, en caractères kana des sons et des idées, et la plupart d'entre elles étaient incapables même de lire des textes employant des idéogrammes chinois. Ainsi, le Kegon engi emaki combine des passages de texte rédigés avec un maximum de syllabes faciles à lire et des illustrations qui contiennent des dialogues entre les personnages, écrits près de ceux qui parlent, à la façon des bandes dessinées d'aujourd'hui. L'intrigue de cet emaki, raconte la vie de deux religieux coréens qui auraient fondé la secte Kegon-shû. Elle est remplie de scènes fantastiques, comme le voyage dans le palais du Roi de l'Océan, et d'une histoire d'amour poignante entre une jeune femme et un jeune moine. Dans un style plus conventionnel, est aussi réalisée une version des rouleaux enluminés du journal intime de Murasaki Shikibu. Des versions emaki de son roman, Le Dit du Genji, continuent d'être produites mais la noblesse, habituée à ce nouvel intérêt pour le réalisme et cependant nostalgique des anciens jours de prospérité et de pouvoir, reprend et illustre le journal dans le but de faire revivre la splendeur du temps de son auteur. L'un des plus beaux passages illustre l'épisode dans lequel Murasaki Shikibu est espièglement retenue prisonnière dans sa chambre par deux jeunes courtisans pendant que, au-dehors, le clair de lune miroite sur un banc de mousse du jardin impérial.

Pendant la période Muromachi (室町時代), également appelée période Ashikaga (足利時代), un changement profond se produit dans la culture japonaise. Le clan militaire des Ashikaga (足利) prend le contrôle du shogunat et déplace ses quartiers généraux à Kyôto, dans le district de Muromachi. Avec le retour du gouvernement à la capitale, les tendances "populaires" de l'ère Kamakura s'effacent et l'expression culturelle reprend un caractère plus aristocratique et élitiste.

Grâce aux voyages des laïques pour raisons commerciales et aux échanges entre moines avec la Chine, organisés par les temples zen, de nombreuses peintures et de nombreux d'objets d'art sont importés au Japon et influencent profondément les artistes japonais qui travaillent pour les temples zen et le shogunat. Non seulement ces importations amènent des changements dans le sujet des peintures, mais ils modifient aussi l'utilisation de la couleur : les tons vifs du Yamato-e (大和絵 ou 倭絵) cèdent la place aux kanga monochromes à l'encre noire (墨絵, sumi-e) sur le blanc du papier de la peinture chinoise lettrée (la soie, bien plus coûteuse est peu employée dans les monastères zen).

Typique de la peinture du début de l'époque de Muromachi, la représentation du moine légendaire Kensu (Hsien-tzu en chinois) au moment où il atteint l'Éveil a été réalisée par le prêtre-peintre Kao (actif au début du XVe siècle). Exécutée avec de rapides coups de pinceau et un minimum de détails, la peinture était considérée, dans les monastères zen, comme un support à la méditation, ou comme l'expression de la « vérité » telle que la comprenait l'artiste, lui-même moine zen[70].

Dans cette peinture de Josetsu comme dans Lecture dans un bosquet de bambous de Shūbun, le traitement des lointains est semblable à celui que l'on trouvait alors dans les collections de la peinture chinoise lettrée (la peinture de lettrés, dite École du Sud) (mais c'était alors une peinture déjà ancienne, celle des peintres de la dynastie Song, Li Cheng et Guo Xi, Ma Yuan, etc.). Josetsu semble, par contre, ignorer la peinture novatrice qui lui est contemporaine en Chine, celle de Shen Zhou et l'école de Wu (à Suzhou)[72].

L'intérêt des peintres-moines zen pour la peinture chinoise de paysage (shanshui) et la poésie leur fait pratiquer l'association poésie-peinture de paysage (shigajiku). Le prêtre poète Sesson Yūbai (1290-1346) rencontre ainsi le peintre et poète Zhao Mengfu (1254-1322). Dans ce genre peinture l'homme n'apparait presque plus, élément secondaire dans un paysage traité avec de nombreux procédés poétiques qui en structurent la composition. L'encre sur papier reprend le support préféré des lettrés chinois. La nouveauté au Japon sera la transposition du paysage sur rouleau sur à des supports de grandes dimensions recouverts de papier washi qui servaient à la division des pièces, les paravents (byōbu) et cloisons fixes ou mobiles (fusuma). Les byōbu de l'époque de Muromachi reçoivent ainsi de vastes paysages à l'encre et parfois sur fond d'or. Les moines-peintres Shûbun et Sesshû se sont particulièrement illustrés dans tous ces types de peinture de paysage. Nombre de ces moines-peintres sont devenus au XVe siècle peintres officiels du bakufu[73].

Sesshû put se rendre en Chine et étudier ainsi la peinture chinoise à sa source. Le Sansui Chokan (山水長観, Long rouleau de paysage, v. 1486, Collection Mori, Hōfu, Yamaguchi)[74] l'une de ses œuvres les plus accomplies, dépeint le motif traditionnel du paysage au fil des quatre saisons, quatre parties en continu, sur toute la longueur des seize mètres du rouleau.

C'est à cette époque que se met en place le modèle de la pièce de style japonais qui reste de tradition encore aujourd'hui, avec, au sol, des tatamis (183 x 91 cm en paille de riz). Les cloisons donnant sur l'extérieur ont une structure de bois tendue d'un papier translucide (shoji). Pour les protéger des intempéries et protéger la maison, elles sont doublées de cloisons amovibles en bois (amado). À l'intérieur les cloisons, fusuma, sont couvertes d'une couche de papiers opaques qui peuvent recevoir un décor peint sur papier washi parfois recouvert d'or dans les demeures les plus luxueuses. Les cloisons constituent des ouvertures coulissantes, et peuvent donc servir de mur ou de porte[75]. Ce modèle qui se construit alors est le shoin, une pièce relevant d'une esthétique raffinée, qui doit beaucoup à la doctrine du bouddhisme zen. Le Togudo du Ginkaku-ji en est le plus ancien aujourd'hui[76].

Un autre développement majeur de cette période est l'apparition de la cérémonie du thé japonaise (茶の湯, chanoyu) et du pavillon dans lequel elle a lieu. La cérémonie en question consistait, pour le maître du lieu, un militaire, à rassembler des personnes choisies autour du wabicha le thé wabi. L'élévation de cette réunion en une certaine forme d'art s'est fait à l'initiative d'Ashikaga Yoshimasa (r. 1449-1473), à l'origine dans un pavillon ne faisant pas étalage d'opulence mais permettant d'apprécier les jardins, l'architecture, l'aménagement intérieur, la calligraphie, la peinture et la décoration florale[77]. Le premier maître de thé, Murata Jukō (1423-1502), exaltait les vertus de la sobriété et souligna l'étrange importance de l'imperfection dans la beauté[78]. Jusqu'au XVe siècle l'existence de salles réservées à la cérémonie du thé indique bien la place prépondérante qu'elle prend dans la vie du shogun : mais on y assiste en grand costume, on utilise la vaisselle chinoise de luxe[79]. La cérémonie se tient dans des salons richement décorés. Moins de 50 ans plus tard, avec le maître de thé Takeno Jōō (1502-1555), puis avec son élève, Sen no Rikyū, un style sobre qui autorise le bambou met en accord un pavillon isolé avec la simplicité et la modestie de l'art du thé tel qu'ils le conçoivent. Les pavillons de thé (chashitsu), mettront l'accent sur les matériaux naturels, le torchis des murs, le bois et la paille tressée. Les objets utilisés, comme la céramique japonaise en grès étaient commentés pour leurs qualités, à cette occasion[80],[81]. Les premiers raku datent de la seconde moitié du XVIe siècle.

Aux XVIe et XVIIe siècles, aux époques de Kamakura et de Muromachi de nombreux jardins ornaient monastères et résidences, mais beaucoup ont été détruits. Au Japon les rochers ont été considérés comme les demeures temporaires des dieux shintō, comme le rocher double à Ise et relié par une corde de paille[82]. La montagne sacrée du Bouddhisme est le Shumisen (Mont Meru). Dès l'époque de Heian on mentionne l'utilisation de paysage sec dans un ouvrage sur l'art des jardins[83]. Les jardins secs des monastères zen sont souvent des groupements de pierre sur la base des chiffres 7-5-3. Le jardin du Ryona-ji est ainsi composé de quinze roches ("îles") au sein d'une "mer" de sable ratissé, presque sans couleur, très proche d'une peinture à l'encre.

À l'inverse, pourrait-on dire, le jardin des cinquante variétés de mousses vit de toutes ces nuances de vert qui varient en fonction des saisons et de la météo. la forme du petit étang évoque l'idéogramme "cœur", principe essentiel de l'Homme et comme chaque créature contient la nature de Bouddha il symbolise l'entité du Bouddha[84]. Les lignes qui parcourent le jardin, galeries, chemins, suivent les nuances du terrain. Au delà d'une porte on accédait à un espace de méditation pour les moines, sur une colline boisée, pierres, salle de méditation et son jardin sec.

Pendant la période Azuchi Momoyama (安土桃山時代, 1573-1603), une succession de chefs militaires tels qu'Oda Nobunaga (織田信長), Toyotomi Hideyoshi (豊臣秀吉) et Tokugawa Ieyasu (徳川家康), tentèrent d'apporter la paix et la stabilité politique au Japon après une période de presque cent ans de faits d'armes. Nobunaga, initialement chef de guerre mineur, acquit suffisamment de pouvoir pour prendre le contrôle du gouvernement en 1568 et, cinq ans plus tard, pour évincer le dernier shogun Ashikaga. Hideyoshi prit les commandes, en 1585, à la mort de Nobunaga mais ses plans pour instaurer des règles de succession héréditaire du pouvoir furent contrecarrés par Ieyasu qui établit le shogunat Tokugawa en 1603. Cette courte période est marquée par le développement d'un art souvent très orné, ostentatoire, mais pas uniquement cela[85].

La céramique devient un art à part entière, en lien avec la cérémonie du thé au cours de laquelle les objets très simples utilisés peuvent offrir l'occasion d'une réflexion. Sen no Rikyū (1522-1591) limite drastiquement le nombre des objets de cette cérémonie, et exprime ce qui en fait la valeur : la marque du temps, la pauvreté, la modestie, et même l'imperfection[86]. Trois critères s'imposent, dès lors, dans cette cérémonie, wabi, sabi et shibui.

Le goût des militaires, même s'il se construit dans l'admiration de la cour de Heian, repose en principe sur de toutes autres valeurs : il préfère les objets lourds plutôt que légers, épais plutôt que fins, grands et gros plutôt que bas et fragiles[87], et pourtant ils pratiquent la cérémonie du thé dans son évolution. À cette époque les arts du métal surpassent tout ce qui avait été réalisé auparavant. Les armes des samouraïs deviennent l'objet de savoirs de spécialistes, lesquels peuvent être proches des artistes. Considéré comme "fondateur" de l'école Rinpa, Hon'ami Kōetsu (1558-1637), calligraphe, laqueur, décorateur et céramiste est le fils d'un tel professionnel des armes japonaises[88]. Les militaires adoptent une nouvelle armure, la "grande armure" en six parties (ōyoroi) adaptée à la cavalerie de bataille. Le casque (kabuto) et son ornement central (maedate) n'est pas seulement un objet de protection, il accentue la fonction de l'armure comme signe, aux formes impressionnantes et aux couleurs rutilantes.

Les arts du laque au Japon (urushi) multiplient les objets de grand luxe, peints de miniatures à la poudre d'or (maki-e) avec, éventuellement, des incrustations de nacre (raden) et offrent des compositions picturales étonnamment subtiles.

Lors de l'arrivée des nanban (南蛮) (« barbares du sud »), commerçants de passage ou installés au Japon et des missionnaires au Japon en provenance d'Europe, des productions où les traditions artistiques se rencontrent et se mêlent, l'art Nanban, est parfois réalisé par des peintres japonais formés par les missionnaires à la peinture occidentale à l'huile (yōga), qui apparait donc à cette époque, à la fin du XVIe siècle. Le goût des puissants s'oriente vers un nouveau type de peinture, la scène de genre. Elle offre l'occasion, avec l'arrivée de ces étrangers, de faire peindre de splendides paravents avec des scènes "exotiques" soigneusement détaillées[89],[90].

Deux nouvelles formes d'architecture sont commandées par les militaires :

Le château de Himeji (littéralement « Temple de la princesse »), surnommé le « château du Héron Blanc » (白鷺城, Hakuro-jō) en raison de ses toits gracieux et courbes et de son complexe de tours subsidiaires autour du donjon principal (天主, tenshu), est l'une des plus belles structures de l'ère Momoyama. Sa forme actuelle date de 1609 et ses murs ont été entièrement repeints en blanc lors de la restauration qui suivit la Seconde Guerre mondiale.

L'ōhiroma (大広間, grande salle de réception de la partie extérieure de l'enceinte) du château Nijō (二条城) (XVIIe siècle) à Kyōto est un exemple classique de style shoin avec son tokonoma (床の間, « alcôve »), ses fenêtres donnant sur un jardin organisé avec soin (dû à Kobori Enshū (小堀遠州)) et des espaces clairement différenciés pour les seigneurs Tokugawa et ses vassaux.

La japonisation de la peinture à l'encre, kanga, s'opère sous la direction de l'École Kanō qui introduit de riches couleurs et des fonds en feuilles d'or. Kanō Eitoku crée un style nouveau par des paysages monumentaux sur jusqu'à 16 fusuma (襖, « portes coulissantes »). La décoration de la salle principale faisant face au jardin du Jukō-in (聚光院), met en scène un prunier massif et deux pins sur une paire de fusuma à des coins diagonalement opposés, leurs troncs rappellent la verticale des poteaux et leurs branches, s'étendant à droite et à gauche, unifient les pans contigus. Dans un style bien différent, le paravent à six feuilles d'Eitoku, Les Lions chinois (ou fabuleux), également à Kyōto, révèle le style de peinture claire et vivement colorée que préféraient les samouraïs[91].

Hasegawa Tōhaku (長谷川 等伯), un contemporain d'Eitoku, a développé un style quelque peu différent et plus décoratif pour les peintures de fusuma de grande envergure. Son paravent à 6 panneaux Shōrin zu byōbu (松林図屏風, « Vue de pins ») est une interprétation magistrale à l'encre monochrome d'un bosquet d'arbres enveloppés de brouillard[92].

À la cour, les peintres de l'école Tosa reçoivent une énergie nouvelle d'un calligraphe, Hon'ami Kōetsu et du peintre Tawaraya Sotatsu. Tous deux sont passionnés par les arts anciens de la cour. Kōetsu est, parmi bien d'autres spécialités, collectionneur de calligraphies anciennes et amateur de la cérémonie du thé, auprès du maître Furuta Oribe. Il publie (impressions à la planche de bois) la littérature classique, mais ce sont des éditions de luxe, sur papier coloré préalablement imprimé de motifs en poudre de mica, d'or et d'argent. Il en réalise de nombreuses calligraphies. Sotatsu, quant à lui, est le premier à utiliser l'or et l'argent comme pigments, par exemple pour peindre des animaux parmi les calligraphies de Kōetsu, en « style éparpillé » shirashigaki, style apprécié à l'époque de Heian[93],[94]. Sotatsu a poursuivi une œuvre d'une importance considérable au début de l'époque d'Edo et qui a eu des prolongements bien au delà. Leur œuvre à tous les deux est intégrée postérieurement à l'école Rinpa.

Le shogunat Tokugawa acquit un contrôle incontesté du gouvernement en 1603 avec son engagement à rétablir la paix et la stabilité économique et politique du pays, ce qui a dans l'ensemble été un succès. Le shogunat s'est maintenu jusqu'en 1868, quand il fut obligé de capituler face à la pression des nations occidentales pour l'ouverture du pays au commerce international.

Ce qui a marqué l'époque d'Edo (江戸時代) ou période Tokugawa (徳川時代) sur le plan culturel fut la politique répressive du shogunat Tokugawa et les tentatives des artistes d'échapper à ses restrictions. Les traits principaux qui la caractérisent sont la fermeture du pays (sakoku) aux étrangers et aux attributs de leurs cultures, et la prescription de codes stricts du comportement touchant à tous les aspects de la vie, comme sur la façon de se vêtir, la personne que l'on épouse ou les activités que chacun peut ou doit pratiquer.

Dans les premières années de la période Edo, cependant, l'impact de la politique Tokugawa ne s'est pas complètement fait sentir et certains des plus beaux ouvrages architecturaux et picturaux du Japon ont été produits : la villa impériale de Katsura à Kyōto et les peintures de Tawaraya Sōtatsu (宗達), de l'école Rimpa (琳派).

Le villa impériale de Katsura, d'abord élevée pour accueillir un prince du XVIIe siècle, est devenue, au cours du XXe siècle, un modèle de référence à l'architecture moderne car elle offre de nombreux parallèles aux théories modernistes[95]. Elle a été construite en trois grandes étapes (1616, 1642, 1658), ce qui a produit trois corps de logis, trois shoin. En plan cela semble évoquer un vol d'oies sauvages. L'implantation des bâtiments sur une diagonale génère des décrochements successifs qui permettent des ouvertures sur le jardin, au fil des saisons. La totalité du complexe est entourée, en effet, d'un splendide jardin parcouru de chemins aux empierrements variés[96]. Le jardin a été composé pour recréer celui qui est décrit dans le Dit du Genji[97].

La cité d'Edo (江戸) fut bien souvent frappée par les flammes, ce qui favorisa une architecture simplifiée facilitant les reconstructions. Le bois de construction était amassé et conservé dans les villes voisines à l'approche de l'hiver, lorsque les épisodes secs facilitent la multiplication des incendies. Quand un feu était maîtrisé et éteint, ce bois était envoyé à Edo et des rangées entières de maisons étaient rapidement reconstruites. Après le grand feu de 1657 à Edo les moyens manquaient pour de grands projets architecturaux. Les temples organisèrent des collectes de fonds. Afin de capter l'attention des dévots les autels et les temples adoptèrent une architecture très richement décorée, aux couleurs vives. Le Nikkō Tōshō-gū, mausolée shinto des Tokugawa, en est un exemple spectaculaire[98].

Dans le cadre de la politique des sankin-kōtai (参勤交代) des shoguns, les daimyos firent construire de larges maisons et des parcs pour les visiteurs, autant pour leur plaisir que pour celui des invités. Kōraku-en est l'un d'entre eux ; ouvert aujourd'hui au public après restauration sur des documents d'époque.

Dès la fin de l'époque de Muromachi l'élite aristocratique et l'empereur, ainsi que la grande bourgeoisie de Kyoto sont désireux d'entretenir le souvenir voire de favoriser le retour de la "haute culture" de l'époque de Heian. Deux artistes continuent d'aller dans ce sens à l'époque d'Edo. Tawaraya Sōtatsu (fin XVIe - vers 1643) revient sur le style et des procédés datant de l'époque de Heian et collabore avec l'artiste Hon'ami Kōetsu, surtout célèbre pour ses calligraphies et ses laques.

Lorsqu'il ne lui est plus possible de poursuivre cette collaboration, après 1615, Sōtatsu qui est devenu célèbre, développe un style personnel avec une grande économie de moyens. Il construit des figures et des motifs naturels fortement stylisés sur le fond d'or des paravents. Dans le paravent de gauche de Vagues à Matsushima il emploie une curieuse technique de taches, où l'encre encore fraîche est aspirée. Il pratique aussi la peinture chinoise dite « sans os », c'est-à-dire sans trait de contour.

Un siècle plus tard, Ogata Kōrin (1658-1716) retravaille certains procédés de Sōtatsu, comme l'utilisation de taches sur les tronc des arbres. L'exemple de ce procédé le plus célèbre se trouve sur les paravents représentant des pruniers dont l'un a des fleurs rouges et l'autre des fleurs blanches. L'école Rinpa désigne l'art issu de ce style qui apparait avec Sotatsu, puis renait avec Korin et se prolonge ensuite jusqu'à aujourd'hui.

La peinture de lettré, bunjin-ga, à l'encre sur le modèle chinois, est encore très appréciée avec Ike no Taiga, Yosa Buson, tandis que se révèle une nouvelle forme de naturalisme, venu de Chine et l'occident, avec Maruyama Ôkyo (1733-1795) et l'école qu'il inspire[99] avec Matsumura Goshun (1752-1811), l'école Shijō. Leurs héritiers se firent connaître jusqu'à la fin du siècle, dont le peintre et innovateur dans l'art de la laque, Shibata Zeshin (柴田 是真, 1807–1891).

Cette période a donné lieu à une riche création textile pour la population très aisée. On assiste surtout à une immense floraison de kimonos, qu'ils soient pour l'été ou l'hiver, décorés par teintures à réserve, par nouage, au pochoir ou par impression à la planche et avec des broderies de soie offrant plusieurs choix de points. Les tissus les plus utilisés sont variés: le lin ou la soie, la ramie, la fibre de mûrier ou de chanvre, lesquels se présentent sous forme de taffetas, de sergé, de satin (damassé, crèpe ou gaze). On employait souvent plusieurs types de teinture sur le même kimono. La teinture au yumen zome était soit la peinture à la colle des motifs à "protéger" de la teinture générale, soit une teinture apposée au pinceau à l'intérieur d'un trait de contour à la colle. Cette colle était délicatement retiré par les professionnelles. D'autres teintures et les broderies venaient ensuite, et le fil de soie et d'or n'était pas exclu.

La surface du kimono, qui ne suit pas les courbes du corps humain, s'offre comme un espace idéal de création, une "peinture" qui est portée par la cliente, mais aussi par le client quoique ceux-ci soient bien plus sobres. Les fabricants de kimono vont d'ailleurs faire appel à des peintres célèbres pour qu'ils leur dessinent des décors destinés aux clientes et qui sont reproduits sur des "catalogues", des albums de xylogravures illustrés (hinagata bon) dès le XVIIe siècle, mais bien plus au XVIIIe siècle, avec des artistes comme Moronobu (1618 -1694), Ogata Korin (1658-1716)[100] et Sukenobu (1671-v. 1750)[101].

Les décors jouent (souvent) sur la superposition des effets de teinture et sur la ou les trames de motifs figuratifs et/ou géométriques. Le motif de l'entrelacs apparait ainsi de manière "naturelle-naturaliste" : liane en fleurs sur quadrillage fragmenté, iris dans l'eau vive, mais aussi de façon paradoxale et surprenante : prunier, quadrillage et coquillages, ou bien motifs de mélèzes et parois de papier (ce dernier, dès la première moitié du XVIIIe siècle)[102]. Dispersions, décalages et variations introduisent constamment des effets aléatoires qui se trouvent renforcés par des rencontres paradoxales ou totalement hétérogènes, comme lorsque des motifs calligraphiés interviennent sur des scènes ou des paysages. Mais il s'agit d'allusions, parfois à des légendes ou à des lieux précis, qui étaient évidentes aux yeux des contemporains d'alors[103].

De nombreux peintres, et pas seulement à Edo ont tracé au pinceau des scènes, des portraits, des paysages pour des imprimeurs qui employaient une équipe de graveurs, souvent des femmes, lesquelles tiraient en noir et blanc dès le XVIIe siècle et en couleurs à partir du XVIIIe siècle, les célèbres estampes. Hishikawa Moronobu (1618-1694), fils d'un décorateur de kimono, fut le premier à se faire appeler « artiste de l'ukiyo-e », « images du monde flottant », c'est-à-dire le monde de Yoshiwara, le quartier des plaisirs d'Edo[104].

Les impressions d'ukiyo-e commencèrent à être produites à la fin du XVIIe siècle, mais c'est en 1764 que Harunobu créa la première impression polychrome. Harunobu et les artistes de la génération suivante, dont Torii Kiyonaga (鳥居清長) et Utamaro (喜多川 歌麿, Kitagawa Utamaro), la vie des courtisanes semble généralement bien tranquille. Ces scènes sont mis en construites avec élégance, et jusqu'au portrait, chaque image parvient à une harmonie subtile. Les scènes érotiques, shunga, au propos très souvent comique ou ironique qui apparait dans les zones de texte, maintiennent cette très grande qualité esthétique.

En 1831, les « Trente-six vues du mont Fuji » ont fait le succès de Hokusai, tout particulièrement « Sous la vague à Kanagawa ». Dans cette série d'estampes la vie des gens, vue sous des angles nouveaux, se détache sur la silhouette immuable de la montagne sacrée, mais dont l'aspect est chaque fois différent. Au XIXe siècle, la personnalité d'Hiroshige (広重 歌川, Hiroshige Utagawa), s'écarte du monde quelque peu fantastique d'Hokusai, plein de mouvement, pour un monde plus simplement rustique[105]. Les angles singuliers et le traitement stylisé des personnages de tous ces artistes avec les procédés de l'estampe par à-plat ou plan dégradé et leurs forts contours linéaires, eurent un impact sur les peintres occidentaux de la seconde moitié du siècle, Edgar Degas, Vincent van Gogh et bien d'autres. Avec la peinture, des domaines aussi différents que l'architecture et les arts décoratifs, ont trouvé, eux aussi de nouveaux motifs d'inspiration dans ce vaste mouvement de la sensibilité, le japonisme. Et en retour, l'art japonais lui-même s'est renouvelé au contact du japonisme occidental lorsque les artistes japonais sont venus étudier en occident, et bien souvent en France[106]

Une autre école de peinture, contemporaine à l'ukiyo-e, le Bunjin-ga (文人画, ou école Nanga 南画), a un style fondé sur la peinture de lettrés chinois. Alors que les artistes d'ukiyo-e choisissent de représenter une vie échappant aux restrictions du shogunat Tokugawa, les artistes du Bunjin-ga se tournent vers la culture chinoise. Ce genre est bien représenté par les œuvres d'Ike no Taiga (池大雅) et Yosa Buson (与謝蕪村), mais aussi Tanomura Chikuden (田能村竹田) et Yamamoto Baiitsu (山本梅逸).

La dynastie Tennō rétablie au pouvoir en 1868, le Japon subit une influence culturelle européenne. Cette dynastie survécut jusqu'en 1945. Toute cette période, 1868-1945, est communément appelée l'empire du Japon (戦前). Cette période, traversée par une vogue pour la culture occidentale et ses produits mais aussi par l'impérialisme voit aussi naître l'histoire de l'art japonais depuis sa Préhistoire, la notion de patrimoine et la poursuite de la peinture et de la calligraphie traditionnelle sous d'autres formes. Cette période est souvent appelée « période impériale » (帝国時代).

En architecture, par exemple, au début du XXe siècle, les formes d'art européennes furent volontiers introduites et leur mariage avec l'art japonais produisit des constructions remarquables telles que l'ancienne gare de Tokyo (東京駅) et le bâtiment de la Diète nationale (国会議事堂, Kokkai-gijidō) qui existent encore de nos jours. L'architecte Sutemi Horiguchi (1895-1984) s'est ainsi inscrit en parallèle aux mouvements de la Sécession viennoise et de l'Expressionnisme dans les années 1920[107].

Les mangas (漫画) furent également dessinés dès la période d'avant-guerre, grandement influencés par les caricatures des journaux français et anglais qui critiquaient les événements du moment et s'amusaient souvent de la politique. Mais c'est à la fin du XXe siècle qu'ils se diversifient, atteignant des tirages énormes et une diffusion internationale (voir Osamu Tezuka, Hayao Miyazaki).

La musique traditionnelle remonte également aux origines de l'empire du Japon, avec des instruments de musique intrinsèques tels que le koto (cithare à treize cordes) et le shamisen (luth à trois cordes) attaché au Kumiuta du koto (repertoire poétique chanté avec une partie instrumentale intercalée) qui a évolué jusqu'au théâtre Nô. Des formations musicales officielles, telle que l'ensemble Yonin no Kaï de Tôkyô, constitué en 1957 sous la direction du compositeur Akira TAMBA, sont emblématique de la survivance de cet art typiquement japonais[108].

Au cours de l'époque Meiji, l'École des beaux-arts de Tokyo[109] est fondée en 1887 grâce à l'initiative de deux jeunes fonctionnaires du ministère de l'Éducation, Kuki Ryûichi et Okakura Kakuzō (Tenshin) après leur rencontre avec Ernest Fenollosa (universitaire américain) et une mission en Europe de Fenollosa et Tenshin aux États-Unis pour y étudier les méthodes d'enseignement artistique[110]. En 1889 un cours d'« Esthétique et science de l'histoire de l'art » est créé dans cette école. La première année est assurée par Fenollosa, la seconde par Okakura. Le lien de l'histoire de l'art avec l'esthétique est alors et restera très fort. La formation des jeunes peintres de l'époque Meiji est alors tiraillée entre un courant tourné vers l'Occident, la peinture yōga, et un attachement à prolonger les traditions japonaises, la peinture nihonga.

Cette peinture nihonga a été particulièrement appréciée par des peintres chinois de passage, dits de l'école de Lingnan, lesquels ont su rénover la peinture chinoise au XXe siècle.

Le développement de l'histoire de l'art s'est appuyé au départ sur une réaction à l'engouement pour la culture occidentale lors des premières années de l'ère Meiji, surtout dans les années 1870. En effet, le Japon qui souhaitait pouvoir être représenté et pas seulement dans la section des arts décoratifs à l'Exposition universelle de 1873 devait reproduire le découpage hiérarchique en usage en Occident. On traduisit le terme bildende Kunst (beaux-arts) par le néologisme bijutsu[111]. L'architecture ne sera pas enseignée à l'école des beaux-arts dans une école technique, contrairement à la tradition européenne[112]. La sculpture traditionnellement pratiquée par des artisans fut introduite dans les beaux-arts, mais la calligraphie, art lettré par excellence, en fut exclu, de même que la peinture lettrée, à l'encre noire seule. Même sous l'influence de la tradition lettrée chinoise de telles distinctions n'avaient jamais eu cours, les arts de divertissement comme la calligraphie, la peinture et la musique avaient un statut à part. De nombreuses catégories d'œuvres dont les japonais étaient friands disparurent des salons officiels de peinture : la peinture satirique, l'imagerie populaire d'Ōtsu (Ōtsu-e) et la peinture érotique. Les années 1920 apportèrent la ré-évaluation des œuvres à caractère "primitif" au sein du mouvement de reconnaissance baptisé mingei, lancé par le penseur Yanagi Muneyoshi (Soetsu)[113]. Le sujet tabou des estampes érotiques shunga, et des peintures shunga emaki connues depuis le XVIIe siècle, n'a commencé à être étudié au Japon comme en Occident que dans les années 1970 et 1980[114].

En 1889 Tenshin[115], en collaboration avec Fenollosa, est à l'initiative de la création de, quasiment[116], la première revue d'histoire de l'art, Kokka 國華 (Les splendeurs de la nation), au moment précis où était créé le Musée impérial (aujourd’hui rebaptisé musée national de Tokyo) et alors qu'ils créaient aussi cette première Académie des Beaux-Arts du Japon, Tōkyō bijutsu Gakkō, (aujourd'hui École des beaux-arts de Tokyo). Ce périodique, Kokka, reste le plus prestigieux consacré aux arts, au Japon.

L'histoire de l'art s'est développée dans son rapport avec l'art français et avec l'histoire de l'art telle qu'elle était pratiquée en France[117]. La France étant le centre du japonisme, tout en étant le pays de destination privilégie des peintres du Japon moderne, surtout lors de leur formation. De nombreux chercheurs japonais en histoire de l'art se sont formés en France, eux aussi, au cours du XXe siècle.

D'une part, le Japon accepta l'influence occidentale et, en 1876, l'École d'Art Technologique ouvrit ses portes, employant les Italiens Vincenzo Ragusa, Edoardo Chiossone et Antonio Fontanesi pour enseigner les méthodes européennes.

D'autre part, un mouvement inverse, mené par Okakura Kakuzo (岡倉覚三) et l'Américain Ernest Fenollosa, encourageait les artistes japonais à conserver les thèmes et les techniques traditionnels tout en créant des œuvres plus en accord avec les goûts contemporains.

À l'heure actuelle, cette opposition entre les deux volontés artistiques, yō-ga (洋画, peinture de style occidental) et nihonga (日本画, « peinture japonaise »), sont encore d'actualité quoique les emprunts, de part et d'autre, et le recours à de nouveaux médiums brouillent ces distinctions aujourd'hui.

Dans ce contexte les premières caricatures occidentales apparaissent dans des revues et des journaux. C'est dans un de ces quotidiens qu'en 1902 Kitazawa Rakuten (1876-1955) fait publier le premier manga, Jiji manga, dans les pages illustrées du supplément du dimanche du Jiji Shinpō. Rakuten a été ainsi le premier à utiliser le terme "manga" comme traduction de "bande dessinée". Cette page, au contenu politique et humoristique, a été suivie sur 530 numéros, jusqu'en 1932, avec un tel succès que « manga » est devenu un mot familier au Japon[118]. Kitazawa Rakuten a aussi publié Rakuten Zenshu (1930-31)[119], avant la guerre, et cette bande dessinée est considéré comme l'une des œuvres qui ont influencé, dans son enfance, Tezuka Osamu (1928-1989) le créateur d'Astro Boy (manga, 1952-68).

Sōetsu Yanagi, avec le développement du mouvement Mingei dans les arts appliqués, la poterie et la céramique, à partir de 1925, a grandement valorisé la reprise des codes esthétiques traditionnels dans le Japon moderne.

L’esthétique propre à cette céramique a influencé le développement du design japonais nouveau.

L'« Académie japonaise des arts » (Nihon Geijutsuin), orientée vers la peinture, est fondée en 1947. En 1949 c'est le tour de la Japan Art History Society[120]. Laquelle publie une revue de référence, le Bijutsushi: Journal of the Japan Art History Society. Elle joue au Japon un rôle comparable à celui de la College Art Association (CAA) aux États-Unis et de sa revue The Art Bulletin, bien que de taille plus modeste[121].

Histoire de l'art. Plusieurs différences majeures entre le Japon et l'Occident concernent l'histoire de l'art. Tout d'abord le fait que l’étude de l’art occidental a pris au Japon une place démesurément importante, comparée à ce qui se passe dans les études d'histoire de l'art dans les nations occidentales[122]. Une autre différence fondamentale tient au fait que l'architecture étant considérée au Japon comme relevant des sciences de l'ingénierie, elle ne fait l'objet d'aucune étude en histoire de l'art. Par ailleurs, les historiens de l'art japonais ont toujours cherché à intégrer activement les tendances et les principes qui sous-tendent l’histoire de l’art en Occident ; pour cette raison ils ont toujours entretenu d'étroites relations avec le Comité international d'histoire de l'art (CIHA)[123]. La première réunion de ce comité en Asie a eu lieu en 1991 à Tokyo sur le thème « Le Japon et l’Europe dans l’histoire de l’art » [124]. On peut noter le thème retenu en 2013 pour une réunion similaire à Naruto (Tokushima) : « Between East and West: Reproduction in Art »[125].

Bien que la crainte des tremblements de terre restreigne considérablement la construction de gratte-ciels, les progrès technologiques permettent aux Japonais de construire des immeubles de plus en plus hauts et larges et d'apparence plus sculpturale.

Le besoin de reconstruire le Japon après la Seconde Guerre mondiale provoque une grande stimulation auprès des architectes japonais et les immeubles japonais contemporains se classent parmi les plus célèbres en termes de technologie et de conception de la forme. L'architecte célèbre Kenzo Tange (丹下健三) a été le premier à obtenir une réputation internationale après la Seconde Guerre mondiale avec son gymnase olympique de Yoyogi (国立代々木競技場), construit pour les Jeux olympiques d'été de 1964 à Tokyo.

Au cours de la période d'après-guerre (戦後, sengo), ce sont surtout les formes de l'art contemporain qui s'internationalisent depuis l'art des États-Unis et de l'Europe, à la suite de la dernière guerre mondiale.

Le mouvement Gutai (août 1954 - mars 1972) relève ainsi de l'« art action », une catégorie qui englobe un grand nombre de mouvements qui apparaissent à peu près à la même époque aux États-Unis et en Europe, à la suite de la diffusion, sur les campus d'abord, des films tournés par Hans Namuth en 1950 et montrant Jackson Pollock en action. C'est dans ce contexte, mais aussi dans la rébellion des avant-gardes artistiques internationales des années 60-70, sur fond de croissance économique au Japon et d'émeutes contre le renouvellement du traité de sécurité nippo-américain[126] que le butō - danse, performance - a surgi en 1959 au Japon, puis, faute d'audience, a rencontré le succès en Europe, en Amérique puis dans le monde entier.

Mono-ha (1968 - 1975) qui explore la rencontre entre les matériaux naturels et industriels, s'il se distingue nettement de tout ce qui se fait alors au Japon et en Corée, participe d'une tendance partagée par d'autres mouvements de l'art contemporain. Ces artistes ont en effet des points en commun avec Supports/Surfaces en France (1969-1972), Arte povera (1967, première publication en 1969) en Italie et le Minimalisme aux États-Unis, dès le début des années 1970. La présence, dès sa création, de l'artiste coréen Lee Ufan au Mono-ha, vient bousculer toute revendication nationaliste dans l'art contemporain.

Les années 1990 voient l’éclosion de la culture qui se dit « superflat » : l’esthétique du pop art avec le kitsch de la culture kawaii inspirée par les mangas et les anime. Une jeune génération se met en quête de figuration, rejetant tout symbolisme. Des artistes qualifiés de « néo-pop », tels que Takashi Murakami ou Yoshitomo Nara remportent un succès planétaire durable, avec de nombreux produits dérivés en ce qui concerne Murakami.

Au cours des années 2000-2010s les graphismes et les concepts des jeux vidéo combinés au développement de l'informatique participent à l'émergence de nouvelles formes d'art.

La très grande richesse créative des artistes japonais depuis les années 1970 a été évoquée en France à l'exposition du Centre Pompidou-Metz, en 2017-18, Japanorama. Nouveau regard sur la création contemporaine[127].

Tezuka Osamu (1928-1989) se fait connaitre au Japon dans l'immédiat après-guerre avec des mangas devenus des classiques comme « La Nouvelle Île au trésor » (1947), « Métropolis » (1949) et surtout Astro Boy (manga, 1952-68, adapté en animation « Astro, le petit robot » (la série télévisée d'animation, en 1984 au Canada et en France en 1986 et 1988). Ayant étudié les techniques d'animation des studios Disney il utilise souvent les très gros plans et la fragmentation de l'action sur plusieurs cases. Ses mangas sont les premiers à se développer sur une trame narrative étendue avec un regard critique sur les promesses attendues des progrès scientifiques[128].

Sanpei Shirato (né en 1932) fait reposer ses mangas sur l'oppression de la société et les injustices durant la période d'Edo avec de nombreuses histoires, dans un contexte de restitution historique, d'espions ou mercenaires ninja et de scènes d'action aux raccourcis spectaculaires. Dans autre registre, Yoshiharu Tsuge (né en 1937) crée un univers contemporain mais noyé dans des mondes d'introspections, vaguement « surréalistes ». Quant à Chiba Tetsuya (né en 1939), il élabore des histoires attachantes dans le monde du sport et d'innombrables corps musclés en mouvement, sous tous les angles.

La génération suivante se situe plus ou moins comme des héritiers de Tezuka. Katsuhiro Ōtomo se spécialise dans les mondes futuristes avec des séries comme Akira (1982-1990) dont le succès international tient en partie à sa version animée. Le travail du détail réaliste, en particulier dans la représentation des destructions d'immeubles et de villes entières, a un effet particulièrement puissant sur le lecteur-spectateur. Enfin, alors que les bandes dessinées étaient auparavant tournées vers un public masculin, le Japon va produire des mangas qui plaisent à un lectorat féminin, et, paradoxalement, masculin aussi. Leur succès tient probablement à la progression dans le temps de l'évocation psychologique des personnages. Moto Hagio (née en 1949) se situe dans cette voie, avec un trait aux nuances, aux inflexions précises pour des aventures de science-fiction qui offrent la possibilité de remettre en cause les présupposés de genre, ce qui a un réel succès au Japon. Cette mangaka se distingue aussi comme une courageuse pionnière dans l'évocation d'histoires d'amours homosexuels[129].