Liepe (Barnim)

Gemeinde im Landkreis Barnim Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Liepe ist eine Gemeinde im Nordosten des Landkreises Barnim im Land Brandenburg. Sie wird vom Amt Britz-Chorin-Oderberg verwaltet.

| Wappen | Deutschlandkarte | |

|---|---|---|

| ? |

| |

| Basisdaten | ||

| Koordinaten: | 52° 52′ N, 13° 58′ O | |

| Bundesland: | Brandenburg | |

| Landkreis: | Barnim | |

| Amt: | Britz-Chorin-Oderberg | |

| Höhe: | 10 m ü. NHN | |

| Fläche: | 10,85 km2 | |

| Einwohner: | 627 (31. Dez. 2023)[1] | |

| Bevölkerungsdichte: | 58 Einwohner je km2 | |

| Postleitzahl: | 16248 | |

| Vorwahl: | 033362 | |

| Kfz-Kennzeichen: | BAR, BER, EW | |

| Gemeindeschlüssel: | 12 0 60 128 | |

| Adresse der Amtsverwaltung: | Eisenwerkstraße 11 16230 Britz | |

| Website: | britz-chorin-oderberg.de | |

| Bürgermeisterin: | Nicole Schwarz | |

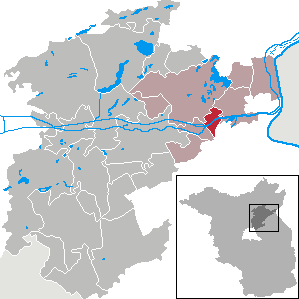

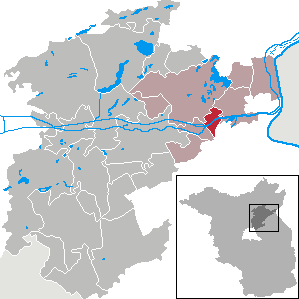

| Lage der Gemeinde Liepe im Landkreis Barnim | ||

| ||

Geografie

Geografische Lage

Liepe bildet das östliche Ende des Ballungsraums Finowtal.[2] Das Kerndorf liegt am Nordwestrand des Oderbruchs.[3] Es zwängt sich zwischen zwei Landschaftselemente: das Uckermärkische Becken- und Hügelland im Norden und den Oder-Havel-Kanal im Süden.[4][5] Die Wasserstraße erweitert sich hier zum Lieper See als westlichen Ausläufer des Oderberger Sees.[4][6]

Gemeindegliederung

Nachbargemeinden

| Chorin | ||

|

Oderberg | |

| Niederfinow | Falkenberg | Bad Freienwalde (Oder) |

Geschichte

Zusammenfassung

Kontext

Herkunft des Ortsnamens

Der Ortsname leitet sich vom altpolabischen lipa, deutsch ‚Linde‘ ab.[4] Er bedeutet ‚Ort an dem Linden wachsen‘.[8] Dem Baum verdanken zahlreiche brandenburgische Siedlungen ihre Bezeichnung. Das zeigte seine weite Verbreitung.[9]

Von der Steinzeit bis zur Neuzeit

Menschen lebten seit der ausgehenden Jungsteinzeit in der Umgebung. Östlich der Ortslage barg ein tief in die Hochfläche eingeschnittenes Tal ein Körpergräberfeld der Oderschnurkeramik-Kultur. Als Beigaben förderten Ausgrabungen Keramiken (Gefäße mit Schnur- und Sparrenornamenten, Zapfenbecher) und einige Pfeilspitzen aus Feuerstein zu Tage. Auf dem Pfingstberg, einer nordöstlich gelegenen Endmoränenkuppe, lag unter einer Steinpackung ein Hockergrab. Es enthielt als Beigabe eine steinerne Flachhacke. Die durchlöcherte Knochenkeule der zweiten Bestattung diente wahrscheinlich als Schäftung oder Fassung eines Steingeräts.[4] Die Trichterbecher- und die Havelländische Kultur erreichten den Raum vom Odertal bis zum Parsteiner Becken.[10] Aus der Bronzezeit wurden Brandgräber entdeckt.[4]

Während der slawischen Zeit gehörte die Gegend zu einem Siedlungsgebiet, das vom Oderbruch über Oderberg bis in die Uckermark reichte. Südöstlich der heutigen Ortschaft lagen je eine alt- und jungslawische Siedlung. Ein eisernes Schwert aus dem 9. Jahrhundert, wahrscheinlich eine Grabbeigabe, wies an Knauf und Parierstange starke Silbertauschierungen auf. Die Oberseite der Stange zeigte in lateinischen Buchstaben den Namen Hiltipreth. Das verwies auf die Herkunft aus dem fränkischen Raum.[4] Zwischen dem Südufer des Großen Plagesees und der mittelalterlichen Straße Chorin–Liepe befand sich der sogenannte Wendenfriedhof. Das Gräberfeld des 11./12. Jahrhunderts bestand aus typischen spätslawischen Brandbestattungen. Daneben umfasste es rechteckige, von Steinen umsetzte Hügelgräber mit Körperbestattung. Dies kam gleichzeitig nur in Ostholstein, Rügen und Ostpommern vor. Die Grabbeigaben des 11. bis 13. Jahrhunderts traten vor allem an der westlichen Ostseeküste auf. Bis ins 13. Jahrhundert standen Dänen und Westslawen im engen Austausch.[11]

Im 12. Jahrhundert geriet das Stammesgebiet der Ukranen zum Expansionsziel der mächtigeren Nachbarn. Ab der Mitte des Jahrhunderts gewannen die Greifen und das Herzogtum Pommern die Oberhand. Als Gewinner gingen letztlich die Askanier und die Mark Brandenburg hervor.[2] Albrecht II. befestigte um 1212/1213 die Finowlinie als neue Grenze.[12] Um 1230 konnten die Markgrafenbrüder Johann I. und Otto III. sie bis zur Welse verschieben.[11] Die meisten verbleibenden slawischen und alle neu entstehenden Dörfer erhielten eine Hufenverfassung.[13][14] Nach dem Landesausbau wurden die Slawen innerhalb weniger Generationen assimiliert.[2] Beides traf auf Liepe nicht zu.[15][2]

In einer Urkunde von 1233 hieß die slawische Siedlungskammer zwischen Parsteiner See und Finow terra… Slavice Lipana.[11][16] 1258 wurde die Ortschaft Lipe erwähnt.[17] 1261/1266 ließen die Markgrafen von Brandenburg die Grenzen der Äcker von Hohen- und Niederliepe festlegen. 1267 bestätigte ihr Nachfolger diese.[18] Ersteres Dorf lag auf der Hochfläche in der Nähe der späteren Försterei Liepe. Ursprünglich fungierte es wohl als Zentrum des Ländchens. Bei Ausgrabungen wurden u. a. Herdstellen und Wandverputz gefunden. Letztere Ortschaft gruppierte sich um die heutige Dorfkirche.[4]

Anno 1308 überließen die Landesherren dem Kloster Chorin die zwei slawischen Liepes einschließlich der Fischereigerechtsame, der Frondienste, des Ober- und Untergerichts sowie einem Winkel der Heide.[18][19][20] Eine Urkunde von 1335 zählte beide zum Besitz der Zisterzienser.[18] Das Landbuch Kaiser Karls IV. von 1375 erfasste (Hohen-)Liepe als Krugeinzelsiedlung. (Nieder-)Liepe bezeichnete das Urbar als einziges als slawisches Dorf. Jedes der 23 Fischerhäuser zahlte 4 Schilling, 8 Pfennig als Abgabe, der Krug 36 Schilling. Außerdem existierte ein Weinberg.[21][4] Im Schossregister von 1450 gehörte die Ortschaft weiterhin dem Kloster.[18]

Verwaltungszugehörigkeit

Liepe gehörte in der Frühen Neuzeit zum Stolpirischen Kreis der Mark Brandenburg; er war der einer der beiden historischen Kreise der Provinz Uckermark.[22] In der Kreisreform von 1816/1817 kam das Dorf zum Landkreis Angermünde der Provinz Brandenburg. Mit der Kreisreform von 1952 in der DDR gelangte es zum Kreis Eberswalde im Bezirk Frankfurt (Oder).[23] Die Kreise Bernau und Eberswalde wurden in der Kreisreform von 1993 mit kleinen Grenzverschiebungen zum Landkreis Barnim vereinigt.[24]

Bevölkerungsentwicklung

|

|

|

|

Es gilt zumeist der Gebietsstand des jeweiligen Jahres, 1817 mit Charlottenthal, 1840 mit Breitenfenn, Grenzhaus und Lieper Schleuse, 1858 ohne Blockhaus, Charlottenthal und Friedrich-Wilhelmsmühle; Einwohnerzahlen ab 1991 mit Stand 31. Dezember, ab 2011 auf Basis des Zensus 2011. Die von Werte der deutschen Heimat und Historischem Ortslexikon Uckermark genannten Zahlen weichen teilweise von denen in der Tabelle ab.[25][26][27][28][29]

Politik

Gemeindevertretung

Die Gemeindevertretung von Liepe besteht aus acht Mitgliedern und dem ehrenamtlichen Bürgermeister. Die Kommunalwahl am 9. Juni 2024 führte zu folgendem Ergebnis:[30]

| Wählergruppe | Stimmenanteil | Sitze |

|---|---|---|

| Gemeinsam für Liepe | 85,8 % | 7 |

| EB Nicole Schwarz | 11,0 % | 1 |

| CDU | 3,2 % | – |

Bürgermeister

- 1998–2024: Klaus Marschner[31]

- seit 2024: Nicole Schwarz

Marschner wurde ohne Gegenkandidat in der Bürgermeisterwahl am 26. Mai 2019 mit 65,2 % der gültigen Stimmen für eine weitere Amtszeit von fünf Jahren gewählt.[32] Er wurde bei der Bürgermeisterwahl am 9. Juni 2024 von Nicole Schwarz abgelöst, die mit 72,2 % der gültigen Stimmen für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt wurde.[33]

Sehenswürdigkeiten und Kultur

In der Liste der Baudenkmale in Liepe und in der Liste der Bodendenkmale in Liepe stehen die in der Denkmalliste des Landes Brandenburg eingetragenen Kulturdenkmale.

Wirtschaft und Infrastruktur

Zusammenfassung

Kontext

Unternehmen

Bereits in slawischer Zeit war Niederliepe ein Fischerdorf. Die Deutsche Ostsiedlung änderte das nicht grundsätzlich, als eines der wenigen unverhuften Dörfer der Mark Brandenburg nährte es sich weiterhin von der Fischerei im Lieper See, der Finow und Oder. Das Landbuch Kaiser Karls IV. von 1375 gab zwei weitere mittelalterliche Wirtschaftszweige an – den Weinbau und das Schankrecht.[4][15][21]

Die Weinreben wuchsen an den Südhängen nahe der Ortschaft. Der Anbau erfolgte im Auftrag des Klosters Chorin als dörflichen Grundherrn. Noch im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts betreute ein Weinmeister den Weinberg 300 m westlich der Dorfkirche, 1734 ging er ein.[4] Die Gaststätte hatte mit der Neuführung der Handelsstraßen (siehe im Kapitel Verkehr) sicher an Bedeutung verloren. Es blieben die Nutzungen durch die Binnenschiffer auf der damals unkanalisierten Finow und die Fischer. Letztere übernahmen in den sozial ähnlichen Kietzen das Bierbrauen ungern selbst.[4][34][35][36][37] In Hohenliepe schenkte laut dem Urbar ebenfalls ein Krug aus. Der Namensgeber des Krugsees war 1375 als Einziges von der Siedlung übrig geblieben. Archäologische Funde lieferten Hinweise auf eine zuvor hier betriebene Eisenverhüttung. Die Reste der Feldflur bestellten die Niederlieper. Ihnen ermöglichten hochwasserfreie Sommer Heuernten zwischen den Finowschlingen bis zur Odermündung.[4]

Verkehr

Im Mittelalter trafen im hiesigen Teil des Eberswalder Urstromtals zwei Handelsstraßen aus dem Süden zusammen und zogen gemeinsam zur Ostsee: Leipzig–Frankfurt an der Oder–Stettin und Magdeburg–Berlin–Stettin. Ursprünglich verlief die Strecke über Niederfinow und Oderberg. Im Jahr 1317 wurde sie nach Eberswalde und damit von Liepe weg verlegt.[34][38][39]

Die Ortschaft liegt an der Landesstraße L 29 zwischen Oderberg und Hohenfinow.

In der Gemarkung mündet der Finowkanal in den Oder-Havel-Kanal.[6]

Persönlichkeiten

- Wilhelm Bando (1819–1899), Oberförster in Liepe

Literatur

- alphabetisch aufsteigend

- Richard Dietrich: Liepe (Kr. Angermünde/Eberswalde). In: Gerd Heinrich (Hrsg.): Handbuch der historischen Stätten. Berlin und Brandenburg. Mit Neumark und Grenzmark Posen-Westpreußen (= Handbuch der historischen Stätten. 10. Band). 3., überarbeitete und ergänzte Auflage, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart 1995, ISBN 3-520-31103-8, S. 264.

- Lieselott Enders (Bearbeitung): Historisches Ortslexikon für Brandenburg. Uckermark. Mit einer Übersichtskarte im Anhang (= Friedrich Beck [Hrsg.]: Historisches Ortslexikon für Brandenburg. Teil VIII; Veröffentlichungen des Staatsarchivs Potsdam. Band 21). Hermann Böhlaus Nachfolger, Weimar 1986, ISBN 3-7400-0042-2 (gibt einen Nachdruck von 2012).

- Lieselott Enders: Die Uckermark. Geschichte einer kurmärkischen Landschaft vom 12. bis zum 18. Jahrhundert (= Klaus Neitmann [Hrsg.]: Veröffentlichungen des Brandenburgischen Landeshauptarchivs. Band 28). 2., unveränderte Auflage, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2008, ISBN 978-3-8305-1490-9.

- Roland Fröhlich: Die Zisterzienser und ihre in Weinberge in Brandenburg (= Studien zur Geschichte, Kunst und Kultur der Zisterzienser. Band 30). 1. Auflage, Lukas Verlag für Kunst und Geistesgeschichte, Berlin 2010, ISBN 978-3-86732-070-2, Teil II: Die Zisterzienser und ihre Weinberge in Brandenburg. Chorin und der Weinbau bei Liepe und Oderberg, S. 134–154.

- Frauke Gränitz, Luise Grundmann im Auftrag Leibniz-Institut für Länderkunde Leipzig und Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig (Hrsg.): Um Eberswalde, Chorin und den Werbellinsee. Eine landeskundliche Bestandsaufnahme im Raum Eberswalde, Hohenfinow und Joachimsthal (= Landschaften in Deutschland. Werte der deutschen Heimat. Band 64). Böhlau Verlag, Köln / Weimar / Wien 2002, ISBN 3-412-02401-5.

- Kerstin Kirsch: Slawen und Deutsche in der Uckermark. Vergleichende Untersuchungen zur Siedlungsentwicklung vom 11. bis zum 14. Jahrhundert (= Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e. V. an der Universität Leipzig (Hrsg.): Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropas. Band 21). Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2004, ISBN 3-515-08604-8.

- Adolph Friedrich Riedel: Novus Codex diplomaticus Brandenburgensis. 1. Haupttheil. 13. Band. In: Codex diplomaticus Brandenburgensis. Sammlung der Urkunden, Chroniken und sonstigen Quellenschriften für die Geschichte der Mark Brandenburg und ihrer Regenten. 41 Bände. G. Reimer, Berlin 1857, V. Kloster Chorin. S. 202–309.

- Rudolf Schmidt: Liepe am Finow-Kanal. In: Mitteilungen des Uckermärkischen Museums- und Geschichtsvereins zu Prenzlau. Band 3. Prenzlau 1907, S. 173–208; DNB 012953903.

- Johannes Schultze (Hrsg.): Das Landbuch der Mark Brandenburg von 1375 (= Brandenburgische Landbücher. Band 2; Veröffentlichungen der Historischen Kommission für die Provinz Brandenburg und die Reichshauptstadt Berlin. Band VIII, 2). Kommissionsverlag von Gsellius, Berlin 1940 (Digitalisat in Universitätsbibliothek Potsdam).

Weblinks

Commons: Liepe – Sammlung von Bildern

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.