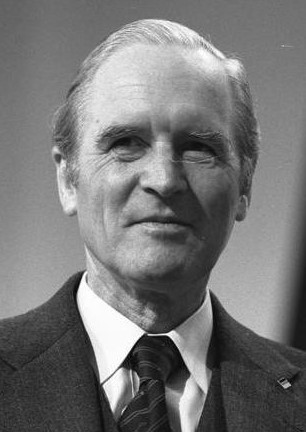

Karl Carstens

deutscher Politiker (CDU); MdB, Bundestagspräsident, 4. Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland (1979–1984) Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Karl Walter Claus Carstens (* 14. Dezember 1914 in Bremen; † 30. Mai 1992 in Meckenheim) war ein deutscher Politiker (CDU), Jurist und Diplomat. Er war von 1979 bis 1984 der fünfte Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Zuvor war er von 1960 bis 1969 Staatssekretär im Auswärtigen Amt, im Bundesministerium der Verteidigung und Chef des Bundeskanzleramtes. Von 1972 bis 1979 gehörte er dem Deutschen Bundestag an, wo er von 1973 bis 1976 als Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion Oppositionsführer und anschließend bis 1979 Bundestagspräsident war.

Ausbildung und Beruf

Zusammenfassung

Kontext

Carstens wurde in der Fitgerstraße 36 des Bremer Stadtteils Schwachhausen als Karl Walter Claus Carstens geboren.[1] Sein Vater Carl Emil Carstens (1877–1914), Oberlehrer und Studienrat an der Handelsschule in Bremen (Oberrealschule), war am 6. Oktober 1914 als Oberleutnant[2] im Ersten Weltkrieg in Noyon an der Oise gefallen. Karl wohnte einige Jahre mit seiner Mutter Gertrud Carstens, geb. Clausen (1880–1963) im Reihenhaus Busestraße 67. Seine Patentante war die Bremer Kindermalerin Agnes Sander-Plump.

Nachdem er 1933 das Abitur am Alten Gymnasium in Bremen erlangt hatte, absolvierte Carstens ein Studium der Rechtswissenschaft in Frankfurt am Main, Greifswald, Dijon, München, Königsberg und Hamburg, das er 1936 mit dem ersten juristischen Staatsexamen beendete. Mit einer Arbeit über den gutgläubigen Erwerb von Pfandrechten an Grundstücksrechten schloss er 1938 seine Promotion zum Dr. jur. ab. Nach der studienbedingten Rückstellung vom Wehrdienst leistete er im selben Jahr eine Wehrübung beim Flak-Regiment 26. Am Ende des Referendariats am Landgericht Bremen legte er im September 1939 das zweite Staatsexamen (wegen des Kriegsbeginns in verkürzter Form) ab.

Carstens nahm bis 1945 als Soldat bei der Flakartillerie am Zweiten Weltkrieg teil. Seine Militärzeit begann mit der Einberufung zur Reserve-Flak-Abteilung 252 in Bremen, die sich allerdings schon im Polen-Feldzug befand und nach Mecklenburg und Vorpommern verlegt worden war. Daher wurde er weitergeleitet und in Düsseldorf bei der 2. Batterie der Flak-Abteilung 407 zum Flugmelder ausgebildet.[3] 1940 wurde er Unteroffizier, 1941 Wachtmeister der Reserve und 1942 Leutnant sowie Ordonnanzoffizier im Stab der Flak-Abteilung 262 der Luftwaffe. Von 1943 bis kurz vor Kriegsende war er als Ausbilder an der Flak-Artillerieschule III in Berlin-Heiligensee tätig.

Nach Kriegsende wurde er in Bremen als Rechtsanwalt zugelassen. Er begann seine Tätigkeit 1945 als Verteidiger beim Militärgericht der amerikanischen Besatzungsmacht und trat dann der Kanzlei Ahlers & Vogel bei. Daneben war Carstens vom Juni 1945 bis 1947 als juristischer Hilfsarbeiter für Bürgermeister und Justizsenator Theodor Spitta (BDV, später FDP) tätig und wirkte auch an der Erstellung der Bremer Verfassung mit.[4] Durch Vermittlung von Mitarbeitern des amerikanischen Militärgerichts erhielt Carstens 1948 ein Stipendium für das Studium an der Yale-Universität in New Haven, das er 1949 mit dem Grad eines Masters of Laws (LL.M.) beendete. Von 1949 bis 1954 war er Rechtsberater des Bremer Senats (unter Wilhelm Kaisen, SPD) und Bevollmächtigter Bremens beim Bund. Ab 1950 hatte er zudem einen Lehrauftrag an der Universität zu Köln, an der er sich 1952 mit einer Schrift über Grundsätze des US-amerikanischen Verfassungsrechts habilitierte und anschließend als Privatdozent für Staats- und Völkerrecht lehrte.

Carstens trat 1954 in den Auswärtigen Dienst der Bundesrepublik Deutschland ein. Bis 1955 war er Ständiger Vertreter der Bundesrepublik Deutschland beim Europarat in Straßburg. Danach war er im Auswärtigen Amt in Bonn tätig, für das er maßgeblich an der Aushandlung des Vertrags zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) beteiligt war, der 1957 als Teil der Römischen Verträge unterzeichnet wurde. Carstens übernahm 1958 die Leitung der politischen Abteilung „West I Europa“ und stieg 1960 zum Staatssekretär im Auswärtigen Amt auf.

Nach der Veröffentlichung von Werken über Das Recht des Europarats (1956) sowie Die Errichtung des gemeinsamen Marktes in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, Atomgemeinschaft und Gemeinschaft für Kohle und Stahl (1957) wurde Carstens 1958 – neben seinem Amt als Ministerialdirektor – zum außerplanmäßigen Professor an der Universität Köln ernannt. Die Universität übertrug ihm 1960 die Leitung des neu errichteten Instituts für das Recht der Europäischen Gemeinschaften und berief ihn gleichzeitig zum „persönlichen Ordinarius“. Dort lehrte er bis zu seiner Wahl in den 7. Deutschen Bundestag (13. Dezember 1972 bis 13. Dezember 1976).[5] Von 1970 bis 1972 leitete er außerdem das Forschungsinstitut der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Bonn.

Familie

Carstens heiratete Veronica Prior am 23. Dezember 1944 in der Flak-Kaserne in Berlin-Schulzendorf. Sie wurde später Fachärztin für Innere Medizin, nutzte aber vorzugsweise homöopathische und naturheilkundliche Verfahren und praktizierte in Meckenheim bei Bonn, wo das Ehepaar Carstens seit 1973 wohnte.[6] Die Ehe blieb kinderlos. Das Ehepaar gründete 1982 die Karl und Veronica Carstens-Stiftung mit dem Ziel der Förderung von Naturheilkunde und Homöopathie. Karl und Veronica Carstens waren evangelisch und engagierten sich in der örtlichen Kirchengemeinde.[7][8]

Seine sterblichen Überreste wurden auf dem Riensberger Friedhof in Bremen bestattet (Grabnummer U 612) (→ Lage). Dort fand später auch seine Frau Veronica Carstens ihre letzte Ruhe.[9]

Politik

Zusammenfassung

Kontext

Parteimitgliedschaften

Im Sommersemester 1933 begann Carstens sein Jura-Studium an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt. Er trat keiner Studentenkorporation bei, sondern bezog ein Kameradschaftshaus der Studentenschaft. Dadurch war er zum SA-Dienst verpflichtet.[10] Im November 1936 wurde Carstens eine Studienbeihilfe der Landesschulbehörde Bremen entzogen. Nach eigenen Angaben war er von einem frühere Schulkameraden denunziert worden, dass er den Hitlergruß wiederholt verweigert habe. Carstens verwies im Rückblick auch auf ein Schreiben der Landesschulbehörde, dass die Studienhilfe im Zusammenhang mit seiner selbst im Oktober 1935 beantragten Entlassung aus der SA zusammenhänge.[11] Für Gunnar Take weckt nicht nur die zeitliche Distanz Zweifel an der behaupteten Distanzierung vom Regime. Da Carstens wenige Tage später sein Examen ablegte, bezog er fortan ein Gehalt als Referendar.[12] Dass er am 10. November 1937 die Mitgliedschaft in der NSDAP beantragte, erklärte Carstens später wiederholt mit politischem Druck, der auf ihn ausgeübt worden sei. So berichtete er in seinen Memoiren, der Präsident des Bremer Landgerichts, Karl Rüther, habe ihm unmissverständlich dazu aufgefordert. Andernfalls sei Carstens Zulassung zum Assessorexamen gefährdet. Auch habe er, Carstens, die Einreichung der notwendigen Unterlagen verschleppt und erst nach dem 31. Dezember 1937 eingereicht, als wieder eine Mitgliedersperre in Kraft trat.[11] Gunnar Take sieht zwar Unstimmigkeiten mit und innerhalb der Verwaltung der NSDAP, verweist aber darauf, dass sich Carstens intensiv um Aufnahme bemühte und sogar einen zweiten Antrag stellte. Carstens wurde rückwirkend zum Mai 1937 aufgenommen, erhielt eine Mitgliedsnummer (5.736.988) und entrichtete alle fälligen Beiträge. Auch kassierte er als Blockhelfer im Oktober 1938 die Beiträge anderer Parteimitglieder.[13] Tim Szatkowski verweist darauf, Carstens habe die Mitgliedsbeiträge kassiert, ohne selbst Parteimitglied zu sein. Der Aufnahmeantrag sei erst nach Kriegsausbruch genehmigt worden, als Carstens bereits Soldat war. Da die Mitgliedschaft für die Dauer des Kriegsdienstes ruhte, stellte sich Carstens in seinem Entnazifizierungsverfahren 1948 auf den Standpunkt, er sei nie Parteimitglied gewesen.[14] Die zuständige Spruchkammer Bremen stufte ihn unbeeindruckt als „Mitläufer“ ein und verhängte eine Strafzahlung in Höhe eines Monatseinkommens gegen den inzwischen als Rechtsanwalt tätigen Carstens. Auf Grund seiner Verbindungen zum Justizsenator gelang ihm eine Aufhebung des Sühnebescheids.[15] Im Juni 1948 folgte die Spruchkammer Bremen Carstens’ Selbsteinschätzung, er habe nach dem Maß seiner Kräfte Widerstand gegen den Nationalsozialismus geleistet. Eine „praktische Mitgliedschaft in der NSDAP“ habe nicht bestanden.[16][17] Als seine NSDAP-Mitgliedschaft im Vorfeld der Wahl zum Bundespräsidenten diskutiert wurde, verwies Carstens auf den revidierten Spruchkammerbescheid.[15] Während der Niederschrift seiner Memoiren scheinen Carstens, so der Eindruck Norbert Freis, jedoch Zweifel gekommen sein, ob seine Unterstützung der NSDAP, als die sein Verhalten habe angesehen werden müssen, gerechtfertigt gewesen sei.[18]

Ab 1955 war Carstens Mitglied der CDU.

Staatssekretär

Von Juli 1960 bis Dezember 1966 war er beamteter Staatssekretär im Auswärtigen Amt (Stellvertreter der Bundesaußenminister Heinrich von Brentano und Gerhard Schröder, beide CDU). Mit Bildung der Großen Koalition folgte er im Dezember 1966 seinem Vorgesetzten Gerhard Schröder ins Bundesministerium der Verteidigung, wo er bis 1968 ebenfalls Staatssekretär war. Von 1968 bis 1969 war er als Staatssekretär Chef des Bundeskanzleramtes bei Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger.

Abgeordneter

Von 1972 bis 1979 war er Mitglied des Deutschen Bundestages. Er zog 1972 über die Landesliste Schleswig-Holstein und 1976 als direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Ostholstein in den Bundestag ein. Hier gehörte er dem Auswärtigen Ausschuss an und erregte 1973 mit seiner ersten Rede in der Debatte um den Grundlagenvertrag mit der DDR Aufsehen.[19] Nach dem Rücktritt Rainer Barzels war Carstens von Mai 1973 bis Oktober 1976 Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und damit Oppositionsführer gegen die sozialliberale Regierung unter Willy Brandt (bis 1974) bzw. Helmut Schmidt.

1976 setzte sich Carstens maßgeblich für die Umsetzung des umstrittenen sogenannten Binnenkonsens beim Arzneimittelgesetz ein.[6] Der Binnenkonsens wurde am 6. Mai 1976 im Bundestag beschlossen und ermöglichte es, dass anthroposophische, homöopathische und pflanzliche Präparate als Arzneimittel zugelassen werden können, selbst wenn es keinen wissenschaftlichen Nachweis ihrer Wirksamkeit gibt.[6] Carstens’ Frau Veronika nutzte als Internistin vorzugsweise homöopathische und naturheilkundliche Verfahren.[6]

Nach der Bundestagswahl 1976, bei der die CDU/CSU stärkste Fraktion wurde, die sozialliberale Koalition aber ihre Mehrheit knapp verteidigte, wählte das Parlament Carstens am 14. Dezember 1976 zu seinem Präsidenten. Er hatte das Amt des Bundestagspräsidenten bis zu seiner Wahl zum Bundespräsidenten im Mai 1979 inne.

Bundespräsident

Bei der Wahl des deutschen Bundespräsidenten 1979 wählte ihn die Bundesversammlung am 23. Mai 1979 zum 5. Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland. Die CDU/CSU hatte in der Bundesversammlung die absolute Mehrheit, der bisherige Amtsinhaber Walter Scheel (FDP) trat daraufhin nicht erneut an. Carstens setzte sich gleich im ersten Wahlgang gegen Annemarie Renger von der SPD durch. Während seiner Amtszeit positionierte sich Carstens gegen Forderungen der Friedensbewegung nach einseitiger Abrüstung und lehnte insbesondere deren Bezugnahme auf die Bergpredigt ab.[20]

1983 gab er die Gedicht-Anthologie Deutsche Gedichte heraus. Eine erste Druckauflage wurde wegen vieler editorischer Fehler eingestampft.[21]

Wegen seiner Vorliebe für das Wandern war Carstens während seiner Amtszeit bekannt als „Wanderpräsident“. Er nutzte diese Wanderungen zur Begegnung mit vielen Menschen, von denen er sich streckenweise begleiten ließ und mit denen er unterwegs einkehrte. Aus Altersgründen verzichtete er auf die Kandidatur für eine zweite Amtszeit und schied damit am 30. Juni 1984 aus dem Amt.

Staatsbesuche

Gegenpositionen

Zusammenfassung

Kontext

Die SPD warf Carstens vor, 1974 vor dem Ausschuss zur Guillaume-Spionageaffäre falsch ausgesagt zu haben, indem er angab, in seiner Zeit als Aufseher über den Bundesnachrichtendienst (BND) Ende der 1960er Jahre habe er nichts über Verbindungen des BND zum Waffenhandel gewusst. Später tauchten von Carstens unterzeichnete Akten auf, die solche Verbindungen belegten. Ein Gericht sah erhebliche Anhaltspunkte für eine Falschaussage.

2020 wurden deklassifizierte Dokumente ausgewertet, die Hinweise darauf geben, dass Carstens während seiner Tätigkeit im Auswärtigen Amt bekannt war, dass die indonesischen Militärs bei dem blutigen Putsch 1965 Massaker an Hunderttausenden Zivilisten begingen, während gleichzeitig eine Bitte der Generäle um Finanzmittel zur Fortsetzung der „antikommunistischen Säuberungsaktion“ erörtert wurde. Wenig später empfing Carstens eine Kontaktperson der Militärs im Auswärtigen Amt. Schließlich soll er über den Bundesnachrichtendienst Sondermittel für die Unterstützung der Putschisten durch Waffenhilfe zur Verfügung gestellt haben.[22]

1974 veröffentlichte der Schriftsteller Heinrich Böll seine Erzählung Die verlorene Ehre der Katharina Blum, die ihm wegen unterstellter Sympathien zum RAF-Terrorismus heftige Kritik von konservativer Seite einbrachte. Auch Carstens äußerte sich, jedoch offensichtlich in Unkenntnis wesentlicher Fakten und des Inhalts des Buches: „Ich fordere die ganze Bevölkerung auf, sich von der Terrortätigkeit zu distanzieren, insbesondere den Dichter Heinrich Böll, der noch vor wenigen Monaten unter dem Pseudonym Katharina Blüm [sic] ein Buch geschrieben hat, das eine Rechtfertigung von Gewalt darstellt.“[23] Dies setzte Carstens zahlreichen spöttischen Attacken aus, der Spiegel zitierte den Satz später sogar in seinem Nachruf.[24] Der Grafiker und Polit-Aktivist Klaus Staeck entwarf auf Bölls Bitte hin infolge dieser Äußerung ein Plakat, auf dem Carstens auf einer Kuh reitend dargestellt war, mit der Überschrift „Professor Carstens reitet für Deutschland“ und dem vollständigen Zitat.[23]

Ehrungen (Auszug)

- 1962: Großes Silbernes Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich[25]

- 1976: Großkreuz des Bundesverdienstkreuzes, als Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag (1. Oktober 1976)

- 1977: Großkreuz des Ordens de Isabel la Católica

- 1977: Großes Goldenes Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich[25]

- 1979: Großkreuz mit Großer Ordenskette des Verdienstordens der Italienischen Republik, nachdem er schon 1965 das Großkreuz bekam.

- 1982: Groß-Stern des Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich[26]

- 1984: Karlspreis der Stadt Aachen

- 1984: Ehrenbürger von (West-)Berlin sowie der Universität zu Köln

- 1984: Bremische Ehrenmedaille in Gold als erster Bevollmächtigter Bremens beim Bund und seine Unterstützung bei der Sicherung der Selbständigkeit Bremens.

- 1985: Stresemann-Medaille in Gold

- 1985: Ehrenpräsident des Verbandes Deutscher Gebirgs- und Wandervereine[27]

- 1986: Das Fährschiff Karl Carstens wurde nach ihm benannt.

- 1986: Lucius D. Clay Medaille

- 1987: Hanns Martin Schleyer-Preis

- 1987: Goldene Medaille der Humboldt-Gesellschaft

- 1989: Ehrenbürger der Stadt Bonn

- 1989: Ehrenplakette des Bundes der Vertriebenen

- 1990: Goldmedaille der Fondation Jean Monnet pour l’Europe

- 1991: Europäischer Karlspreis der Sudetendeutschen Landsmannschaft

- postum

- 1999: Die Karl-Carstens-Brücke in Bremen wurde nach ihm benannt.

- 2003: Bronzebüste in der oberen Rathaushalle des Bremer Rathauses vom Bildhauer Ernemann Sander.[28]

- 2009: Ein Teilstück der Dahlmannstraße in Bonn-Gronau (Bundesviertel) wurde in Karl-Carstens-Straße umbenannt.

Schriften

- Der gutgläubige Erwerb von Pfandrechten an Grundstücksrechten. Dissertation, 1938.

- Grundgedanken der amerikanischen Verfassung und ihre Verwirklichung. Habilitation, 1952/54.

- Das Recht des Europarates, 1956

- Politische Führung – Erfahrungen im Dienst der Bundesregierung. 1971.

- Bundestagsreden und Zeitdokumente. Bonn 1977.

- Reden und Interviews. 4 Bände, Bonn 1979–1983.

- Deutsche Gedichte. (Hrsg.) 1983.

- Erinnerungen und Erfahrungen. 1993.

Literatur

- Walter Henkels: 99 Bonner Köpfe, durchgesehene und ergänzte Ausgabe, Fischer-Bücherei, Frankfurt am Main 1965, S. 60f.

- Tim Szatkowski: Karl Carstens. Eine politische Biographie. Böhlau-Verlag, Köln/Weimar/Wien 2007, ISBN 978-3-412-20013-8.

- Daniel Lenski: Von Heuss bis Carstens. Das Amtsverständnis der ersten fünf Bundespräsidenten unter besonderer Berücksichtigung ihrer verfassungsrechtlichen Kompetenzen. EKF, Leipzig/Berlin 2009, ISBN 978-3-933816-41-2.

- Joachim Stoltenberg: Karl Carstens, in: Michael F. Feldkamp (Hrsg.): Der Bundestagspräsident. Amt – Funktion – Person. 19. Wahlperiode 2018, Lau-Verlag, Reinbek 2018, S. 120–124.

Weblinks

- Literatur von und über Karl Carstens im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Irmgard Zündorf: Karl Carstens. Tabellarischer Lebenslauf im LeMO (DHM und HdG)

- Biografie auf der Seite des Bundespräsidenten

- Interview mit Karl Carstens im Historischen Archiv der EU in Florenz

- Karl Carstens im Gespräch mit Fritz Schenk, in der Reihe Zeugen des Jahrhunderts, angelegt im Projekt Gedächtnis der Nation (Interview – 14. Dezember 1989 – Dauer 1:11:49 h).

- Nachlass Bundesarchiv N 1337

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.