Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Althochdeutsche Sprache

älteste Sprachstufe des Hochdeutschen (500/750 bis 1050) Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Als althochdeutsche Sprache oder Althochdeutsch (abgekürzt Ahd.) bezeichnet man die älteste schriftlich überlieferte Sprachstufe des Deutschen, die etwa zwischen 750 und 1050 gesprochen wurde.[1] Ihr unmittelbarer Vorläufer war das Voralthochdeutsche, das sich vom Althochdeutschen vor allem durch die noch nicht durchgeführte Zweite Lautverschiebung unterscheidet und im 5. bis 7. Jahrhundert gesprochen wurde. Das Voralthochdeutsche wiederum ist die südliche Teilgruppe des Westgermanischen, zu dem auch die Vorläufer des Altsächsischen, Altfriesischen, Altniederländischen und Altenglischen gehören.

Remove ads

Territoriale Eingrenzung und Gliederung

Zusammenfassung

Kontext

Legende:

Das Althochdeutsche war keine einheitliche Sprache, sondern eine Gruppe eng verwandter und wechselseitig gut verstehbarer westgermanischer Dialekte, die südlich der sogenannten „Benrather Linie“ (die heute von Düsseldorf-Benrath ungefähr in west-östlicher Richtung verläuft) gesprochen wurden. Diese Dialekte unterscheiden sich von den anderen westgermanischen Sprachen vor allem durch die Durchführung der Zweiten (oder Hochdeutschen) Lautverschiebung. Die Dialekte nördlich der Benrather Linie, das heißt im Bereich der norddeutschen Tiefebene und im Gebiet der heutigen Niederlande, sowie in Flandern (Belgien) und in Teilen Nordfrankreichs haben diese Lautverschiebung nicht durchgeführt. Diese Dialekte umfassen das Altniederfränkische und Altsächsische, die zur Unterscheidung vom Althochdeutschen unter der Bezeichnung Altniederdeutsch zusammengefasst werden. Aus dem Altniederfränkischen (auch: Altniederländischen) ist später das Mittelniederländische und heutige Niederländisch entstanden. Aus dem Altsächsischen hat sich das Mittel- und Neuniederdeutsche entwickelt.

Dagegen hat mit hoher Wahrscheinlichkeit auch das Langobardische im Norditalien des 7. bis 8. Jahrhunderts zu den althochdeutschen Dialekten gehört; die wenigen überlieferten oder aus italienischen Lehnwörtern erschließbaren langobardischen Wörter und Eigennamen lassen jedenfalls erkennen, dass auch im Langobardischen die Zweite Lautverschiebung durchgeführt worden ist.

Da das Althochdeutsche eine Gruppe naheverwandter Mundarten war und es im frühen Mittelalter keine einheitliche Schriftsprache gab, lassen sich die überlieferten Textzeugnisse den einzelnen althochdeutschen Dialekten zuweisen, so dass man oft treffender von Altbairisch, Altalemannisch usw. spricht. Allgemein werden neben dem Langobardischen folgende althochdeutsche Dialekte unterschieden (von Nordwesten nach Südosten):

- Altmittelfränkisch

- Altrheinfränkisch

- Altostfränkisch

- Altsüdrheinfränkisch

- Altalemannisch

- Altbairisch

Hinzu kommt das Altthüringische, das abgesehen von Eigennamen kaum oder gar keine Schriftzeugnisse hinterlassen hat.

Diese westgermanischen Varietäten mit der Zweiten Lautverschiebung weisen allerdings eine unterschiedliche Nähe zueinander auf, in der die späteren Unterschiede zwischen Ober- und Mitteldeutsch begründet sind. So schreibt etwa Stefan Sonderegger, in Bezug auf die räumlich-sprachgeographische Gliederung sei unter Althochdeutsch zu verstehen:

„Die ältesten Stufen der mittel- und hochfränkischen, d. h. westmitteldeutschen Mundarten einerseits und der alemannisch und bairischen, also oberdeutschen Mundarten andererseits, sowie die in ahd. Zeit erstmals faßbare, aber gleichzeitig schon absterbende Sprachstufe des Langobardischen in Oberitalien. Deutlich geschieden bleibt das Ahd. vom Altsächsischen im anschließenden Norden, während zum Altniederländisch-Altniederfränkischen und Westfränkischen im Nordwesten und Westen ein gestaffelter Übergang festzustellen ist.“

– Sonderegger[3]

Remove ads

Althochdeutsche Überlieferungen und Schriftlichkeit

Zusammenfassung

Kontext

Das lateinische Alphabet wurde im Althochdeutschen für die deutsche Sprache übernommen. Hierbei kam es einerseits zu Überschüssen an Graphemen wie ⟨v⟩ und ⟨f⟩ und andererseits zu „ungedeckten“ deutschen Phonemen wie Diphthongen, Affrikaten (wie /pf/, /ts/, /kx/), und Konsonanten wie /x/ ⟨ch⟩ und /ð/ ⟨th⟩, die es im Lateinischen nicht gab. Im Althochdeutschen wurde für das Phonem /f/ auch hauptsächlich das Graphem ⟨f⟩ verwendet, sodass es hier fihu (Vieh), filu (viel), fior (vier), firwizan (verweisen) und folch (Volk) heißt, während im Mittelhochdeutschen überwiegend für dasselbe Phonem das Graphem ⟨v⟩ verwendet wurde – hier heißt es beispielsweise vinsternis (Finsternis), vrouwe (Frau), vriunt (Freund) und vinden (finden). Diese Unsicherheiten, die sich bis heute in Schreibungen wie „Vogel“ oder „Vogt“ auswirken, sind auf die beschriebenen Graphemüberschüsse des Lateinischen zurückzuführen.

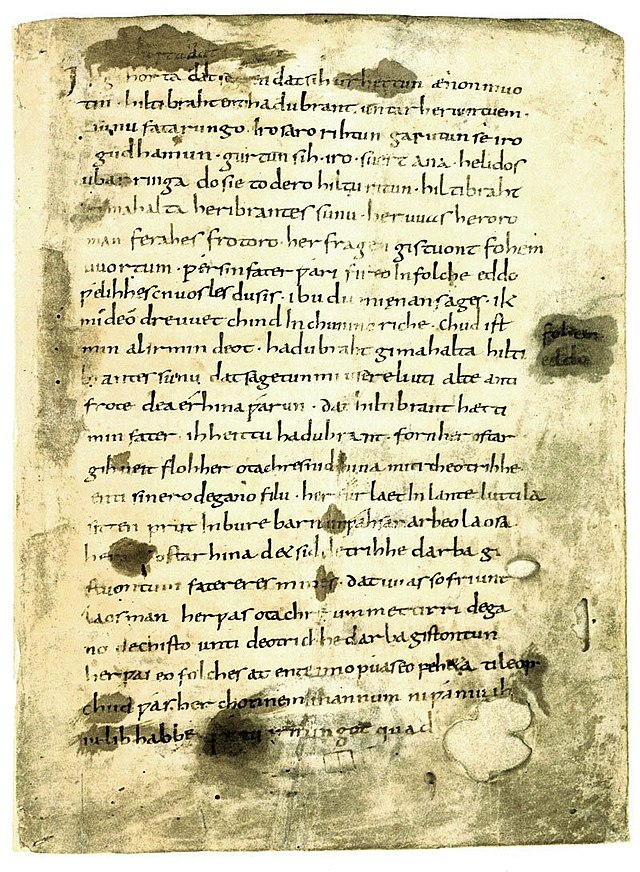

Der älteste erhaltene althochdeutsche Text ist der Abrogans, ein lateinisch-althochdeutsches Glossar. Generell besteht die althochdeutsche Überlieferung zu einem großen Teil aus geistlichen Texten (Gebeten, Taufgelöbnissen, Bibelübersetzung); nur vereinzelt finden sich weltliche Dichtungen (Hildebrandslied, Ludwigslied) oder sonstige Sprachzeugnisse (Inschriften, Zaubersprüche). Zum öffentlichen Recht gehören die Würzburger Markbeschreibung oder die Straßburger Eide von 842, die jedoch nur in der Abschrift eines romanischsprachigen Kopisten aus dem 10. und 11. Jahrhundert überliefert sind.

Der sogenannte „Althochdeutsche Tatian“ ist eine Übersetzung der Evangelienharmonie des syrisch-christlichen Apologeten Tatianus (2. Jahrhundert) in das Althochdeutsche. Er ist zweisprachig (lateinisch-deutsch); die einzige erhaltene Handschrift befindet sich heute in St. Gallen. Der Althochdeutsche Tatian ist neben dem Althochdeutschen Isidor die zweite große Übersetzungsleistung aus der Zeit Karls des Großen.

Im Zusammenhang mit der politischen Situation ging im 10. Jahrhundert die Schriftlichkeit im Allgemeinen und die Produktion deutschsprachiger Texte im Besonderen zurück; ein erneutes Einsetzen einer deutschsprachigen Schriftlichkeit und Literatur ist ab etwa 1050 zu beobachten. Da sich die schriftliche Überlieferung des 11. Jahrhunderts in lautlicher Hinsicht deutlich von der älteren Überlieferung unterscheidet, bezeichnet man die Sprache ab etwa 1050 als Mittelhochdeutsch. Als Endpunkt der althochdeutschen Textproduktion wird oft auch der Tod Notkers in St. Gallen 1022 definiert.

Remove ads

Charakteristika der Sprache und Grammatik

Zusammenfassung

Kontext

Das Althochdeutsche ist eine synthetische Sprache. Die hier standardisiert dargestellten Grammatikformen orientieren sich hauptsächlich am Ostfränkischen des 9. Jahrhunderts, besonders am Althochdeutschen Tatian.

Umlaut

Typisch für das Althochdeutsche und wichtig für das Verständnis bestimmter Formen in späteren Sprachstufen des Deutschen (wie die rückumlautenden schwachen Verben) ist der althochdeutsche Primärumlaut. Hierbei bewirken die Laute /i/ und /j/ in der Folgesilbe, dass /a/ zu /e/ umgelautet wird.

Endsilben

Charakteristisch für die althochdeutsche Sprache sind die noch vokalisch volltönenden Endungen (siehe Latein).

Die Abschwächung der Endsilben im Mittelhochdeutschen ab 1050 gilt als Hauptkriterium zur Abgrenzung der beiden Sprachstufen.

Substantive

Das Substantiv hat vier Fälle (Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ) und Reste eines fünften (Instrumental) sind noch vorhanden. Man unterscheidet zwischen einer starken (vokalischen) und einer schwachen (konsonantischen) Deklination.

Weitere Beispiele für maskuline Substantive sind stërno (Stern), namo (Name), forasago (Prophet), für feminine Substantive quëna (Frau), sunna (Sonne) und für neutrale ouga (Auge), ōra (Ohr).

Personalpronomen

- Die Höflichkeitsform entspricht der 2. Person Plural.

- Neben ër findet sich in manchen fränkischen Texten auch hër.

- Lautgeschichtlich wäre anstelle von sīn, das eigentlich Possessivpronomen ist, wie im Neutrum ës zu erwarten. Auch im Neutrum findet sich gelegentlich sīn statt ës.

- Neben unser und iuwer findet sich auch unsar und iuwar,[4] und neben iuwar und iuwih findet sich auch iwar und iwih.[5]

- Bei Otfrid findet sich auch noch der Genitiv Dual der 1. Person: unkēr (oder uncher, auch als unkar oder unchar angeführt).[6][7] Auf Grundlage dessen lassen sich für das frühe Althochdeutsche weitere Dualformen wie *wiȥ (Nominativ Dual 1. Person), *unk (Dativ Dual 1. Person), *unkih (Akkusativ Dual 1. Person) oder *inkēr (Genitiv Dual 2. Person) rekonstruieren.[8]

Demonstrativpronomen

In der althochdeutschen Periode spricht man allerdings eher noch von dem Demonstrativpronomen, weil sich der bestimmte Artikel als ein grammatisches Phänomen erst im späten Althochdeutsch aus dem Demonstrativpronomen entwickelt hat.[9]

Nominativ und Akkusativ sind im Plural recht willkürlich und von Dialekt zu Dialekt unterschiedlich, sodass eine explizite Trennung, welche dieser Formen ausdrücklich den Akkusativ und welche den Nominativ beschreibt, nicht möglich ist. Zudem kann man anhand dieser Aufstellung bereits einen langsamen Zusammenfall der verschiedenen Formen feststellen. Während es im Nominativ und Akkusativ Plural noch viele recht unregelmäßige Formen gibt, sind Dativ und Genitiv, sowohl im Singular als auch im Plural, relativ regelmäßig.

Verben

Auch bei den Verben wird zwischen einer starken (vokalischen) und einer schwachen Konjugation unterschieden. Die Zahl der schwachen Verben war zu jeder Zeit höher als die der starken Verben, aber die zweite Gruppe war im Althochdeutschen deutlich umfangreicher als heute. Neben diesen beiden Gruppen gibt es die Präteritopräsentien, Verben, welche mit ihrer ursprünglichen Präteritumsform eine Präsensbedeutung aufweisen.

Starke Verben

Bei den starken Verben kommt es im Althochdeutschen zur Veränderung des Vokals im Grundmorphem, welches die lexikalische Bedeutung des Wortes trägt. Die Flexion (Beugung) der Wörter wird durch Flexionsmorpheme (Endungen) gekennzeichnet. Man unterscheidet im Althochdeutschen sieben verschiedene Ablautreihen, wobei die siebte nicht auf einen Ablaut, sondern auf Reduplikation zurückgeht.

Beispiele in rekonstruiertem und vereinheitlichtem Althochdeutsch:

- Ablautreihe I.a

- rītan – rītu – reit – ritun – giritan (nhd. reiten, fahren)

- Ablautreihe I.b

- zīhan – zīhu – zēh – zigun – gizigan (nhd. bezichtigen, zeihen)

- Ablautreihe II.a

- biogan – biugu – boug – bugun – gibogan (nhd. biegen)

- Ablautreihe II.b

- biotan – biutu – bōt – butun – gibotan (nhd. bieten)

- Ablautreihe III.a.

- bintan – bintu – bant – buntun – gibuntan (nhd. binden)

- Ablautreihe III.b.

- wërfan – wirfu – warf – wurfun – giworfan (nhd. werfen)

- Ablautreihe IV.

- nëman – nimu – nam – nāmun – ginoman (nhd. nehmen)

- Ablautreihe V.

- gëban – gibu – gab – gābun – gigëban (nhd. geben)

- Ablautreihe VI.

- faran – faru – fuor – fuorun – gifaran (nhd. fahren)

- Ablautreihe VII.a.

- rātan – rātu – riat – riatun – girātan (nhd. raten)

- Ablautreihe VII.b.

- loufan – loufu – liof – liofun – giloufan (nhd. laufen)

Schwache Verben

Die schwachen Verben des Althochdeutschen lassen sich morphologisch und semantisch über ihre Endungen in drei Gruppen einteilen:

Verben mit der Endung -jan- mit kausativer Bedeutung (etwas machen, bewirken) sind für das Verständnis der im Mittelhochdeutschen sehr häufig und auch heute noch teilweise vorhandenen schwachen Verben mit Rückumlaut elementar, da hier das /j/ in der Endung den oben beschriebenen Primärumlaut im Präsens bewirkt.

Besondere Verben

Das althochdeutsche Verb sīn ‚sein‘ wird als Verbum substantivum bezeichnet, weil es für sich allein stehen kann und ein Dasein von etwas beschreibt. Es zählt zu den Wurzelverben, welche zwischen Stamm- und Flexionsmorphem keinen Bindevokal aufweisen. Diese Verben werden auch als athematisch (ohne Binde- oder Themavokal) bezeichnet. Das Besondere an sīn ist, dass sein Paradigma suppletiv ist, also aus verschiedenen Verbstämmen gebildet wird (idg. *h₁es- ‚existieren‘, *bʰueh₂- ‚wachsen, gedeihen‘ und *h₂ues- ‚verweilen, wohnen, übernachten‘). Im Konjunktiv Präsens besteht weiterhin das auf *h₁es- zurückgehende sīn (die mit b-anlautenden Indikativformen gehen hingegen auf *bʰeh₂u- zurück), im Präteritum jedoch wird es durch das starke Verb wesan (nhd. war, wäre; vgl. auch nhd. Wesen) ersetzt, welches nach der fünften Ablautreihe gebildet wird.

Tempus

Im Germanischen gab es lediglich zwei Tempora: Das Präteritum für die Vergangenheit und das Präsens für die Nicht-Vergangenheit (Gegenwart, Zukunft). Mit Einsetzen der Verschriftlichung und Übersetzungen aus dem Latein ins Deutsche begann man, deutsche Entsprechungen für die lateinischen Tempora wie Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I und Futur II im Althochdeutschen zu entwickeln. Zumindest Ansätze für das haben- und sein-Perfekt lassen sich schon im Althochdeutschen ausmachen. Die Entwicklung wurde im Mittelhochdeutschen fortgeführt.

Aussprache

Die Rekonstruktion der Aussprache des Althochdeutschen basiert auf dem Vergleich der überlieferten Texte mit der Aussprache des heutigen Deutschen, deutscher Dialekte und verwandter Sprachen. Daraus ergeben sich die hier aufgeführten Ausspracheregeln.[10][11][12][13] Da die exakte Aussprache nur erschlossen und nicht gemessen werden kann, sind die Ausspracheregeln lediglich als Annäherung an die historische Aussprache zu verstehen. Im Folgenden geben eckige Klammern Phone, Schrägstriche Phoneme, runde Klammern Allophone und spitze Klammern Grapheme wieder.

Vokale

Das Althochdeutsche hatte phonemisch mindestens sechs kurze und fünf lange Vokale. Beide kamen in betonten und unbetonten Silben vor. Darüber hinaus gab es sechs phonemische Diphthonge. Der i-Umlaut wird in der Schrift bis auf den Primärumlaut von /a/ nicht gekennzeichnet, es gilt jedoch als relativ sicher, dass alle Umlaute des Mittelhochdeutschen bereits zu althochdeutscher Zeit existierten. Diese umgelauteten Allophone finden sich bei allen Monophthongen und Diphthongen mit /a/, /e/, /o/ und /u/, wenn in der nachfolgenden Silbe ein /i/ oder /j/ steht.

- Vokale sind grundsätzlich kurz zu lesen, es sei denn, sie sind durch einen Überstrich, z. B. ⟨ā⟩, oder Zirkumflex, z. B. ⟨û⟩, als Langvokale gekennzeichnet. Erst im Neuhochdeutschen werden Vokale in offenen Silben lang gesprochen. Beim Lesen von Originaltexten ist allerdings zu beachten, dass nicht alle Handschriften Langvokale als solche kennzeichnen.

- Die Betonung liegt immer auf der Wurzelsilbe, selbst wenn eine der folgenden Silben einen Langvokal enthält. Wie im Neuhochdeutschen können Präfixe je nachdem, welcher Wortart die Präfigierung angehört, betont oder unbetont sein.

- Die kurzen geschlossenen und halbgeschlossenen Vokale wurden möglicherweise wie im modernen Deutsch offener artikuliert als ihre langen Gegenstücke, z. B. /i/ als [ɪ].[14] Dies lässt sich aus schriftlichen Quellen aber nicht sicher feststellen.

- [e] ist der Primärumlaut von voralthochdeutschem /a/ und der Umlaut von vorahd. /e/. Zur Unterscheidung der beiden kurzen e-Laute wird das aus dem Urgermanischen ererbte [ɛ] in modernen Grammatiken oft mit /ë/ bezeichnet, das durch i-Umlaut entstandene [e] teilweise mit /ẹ/.

- [eː] setzt urgermanisches /ai/ vor den Konsonanten /w/, /r/ und /h/ (< voralthochdeutsch /x/) fort. Es hat im Frühalthochdeutschen noch den Lautwert [ɛː].

- [æ] ist der Sekundärumlaut von voralthochdeutschem /a/, [æː] der Umlaut von voralthochdeutschem /aː/.[15] Möglicherweise wurden sie auch etwas höher als vorderes, offenes [a] bzw. [aː] artikuliert.[16] Die Existenz dieser Umlaute ist erst für das Mittelhochdeutsche belegbar, ihre Ursprünge sind jedoch schon im Frühalthochdeutschen anzusetzen.

- [y] und [yː] sind Umlaute von /u/ und /uː/, [ø] und [øː] sind Umlaute von /o/ und /oː/. Möglicherweise wurden die kurzen Vokale auch wie im modernen Deutsch tiefer als [ʏ] bzw. [œ] artikuliert. Die Existenz dieser Umlaute ist erst für das Mittelhochdeutsche belegbar, ihre Ursprünge sind jedoch schon im Frühalthochdeutschen anzusetzen.

- [oː] setzt urgermanisches /au/ vor /d/, /t/, /s/, /ȥ/ (< voralthochdeutsch /t/), /l/, /n/, /r/ und /h/ (< voralthochdeutsch /x/) fort. Es hat im Frühalthochdeutschen noch den Lautwert [ɔː] und wird oft ⟨ao⟩ geschrieben.

- [ɑ] und [ɑː] wurden entweder wie im Urgermanischen hinten gesprochen, oder zentral, also [a̱] und [a̱ː] wie im heutigen Deutsch. Vielleicht wurden /a/ und /aː/ auch verschieden artikuliert, z. B. als [a̱] und [ɑː]. Langes /aː/ setzt urgermanisches /ē₁/ (/ǣ/) und /ā/ fort.

- Endsilbenvokale werden ab dem 9. Jahrhundert zu [ə] abgeschwächt, welches graphisch mit ⟨e⟩ oder ⟨i⟩ wiedergegeben wird. Vielleicht existierte [ə] auch schon zu frühalthochdeutscher Zeit in einigen Präfixen wie ir- (er-) oder als Fugenvokal. Bei kurzen Vokalen der Neben- und Endsilben kann man häufig von reduzierten Vokalen ausgehen, insbesondere wenn die überlieferten Vokalgrapheme oft variieren.

Das Althochdeutsche besaß sechs Diphthonge, die auf dem ersten Buchstaben betont werden:

- /ia/ (frühalthochdeutsch /ea/ < urgermanisch /ē₂/), später /ie/

- /io/ (frühalthochdeutsch /eo/ < urgermanisch /eu/)

- /iu/ (< urgermanisch /eu/)

- /ei/ (< urgermanisch /ai/)

- /ou/ (< urgermanisch /au/)

- /uo/ (frühalthochdeutsch auch /oa/ und /ua/ < urgermanisch /ō/) Im Altbairischen bleibt das lange ⟨ō⟩ bis ins 9. Jahrhundert erhalten.

Die Lautwerte dieser Diphthonge waren ungefähr [iɑ̯], [iɔ̯], [iu̯], [ɛɪ̯], [ɔʊ̯] und [uo̯]. Die Diphthonge /iu/, /ou/ und /uo/ waren auch vom i-Umlaut betroffen, was in den Allophonen [iy̑], [œʏ̯] und [yø̯] resultierte. Im 9. Jahrhundert wird /ia/ zu /ie/ gehoben und im 10./11. Jahrhundert zusammen mit /io/ zu [iə̯] abgeschwächt. Der Umlaut [iy̑] wird im Spätalthochdeutschen zu [yː] und fällt demgemäß mit dem Umlaut von /ū/ zusammen, aber auch nicht umgelautetes [iu̯] wird in Teilen des Fränkischen und Alemannischen über [yu̯] zu [yː] monophthongiert.

Konsonanten

- Die Konsonantensysteme der althochdeutschen Dialekte weisen große Unterschiede auf, die vor allem darauf zurückzuführen sind, dass sie in unterschiedlichem Maße von der zweiten Lautverschiebung betroffen sind. Kein althochdeutscher Dialekt besitzt alle der hier aufgeführten Phoneme.

- Im Althochdeutschen wird zwischen kurzen und langen Konsonanten unterschieden. Die Schreibung mit Doppelkonsonanten deutet nicht wie im modernen Standarddeutsch auf einen vorangehenden Kurzvokal hin, sondern auf eine echte Konsonantengemination, wie sie beispielsweise im Schweizerdeutschen vorkommt. Zu den Doppelkonsonanten gehören ⟨pp⟩, ⟨bb⟩, ⟨tt⟩, ⟨dd⟩, ⟨ck⟩ [kk], ⟨gg⟩, ⟨ff⟩, ⟨ss⟩, ⟨hh⟩ [χχ], ⟨zz⟩, ⟨mm⟩, ⟨nn⟩, ⟨ll⟩ und ⟨rr⟩.

- Die Lautwerte der meisten Konsonantenbuchstaben entsprechen denen des heutigen Deutsch. Da die heute bestehende Auslautverhärtung erst im Mittelhochdeutschen erfolgte, werden /b/, /d/ und /ɡ/ im Gegensatz zum heutigen Deutsch im Auslaut immer stimmhaft gesprochen (die Frikative im Altmittel- und Altrheinfränkischen zeigen allerdings Auslautverhärtung).

- ⟨p⟩ [p] setzt in den fränkischen Dialekten das unverschobene urgermanische /p/ fort. Im Oberdeutschen steht ⟨p⟩ dagegen für ein entstimmtes [b̥], das aus dem voralthochdeutschen /b/ hervorgegangen ist.

- Die Affrikate ⟨pf⟩ [p͡f], auch ⟨ph⟩ geschrieben, entsteht durch die zweite Lautverschiebung und setzt urgermanisches /pp/ und das anlautende /p/ fort. Sie findet sich nur in den oberdeutschen Dialekten, im Altalemannischen teilweise ⟨f⟩ und ⟨ff⟩ geschrieben, wobei vermutlich keine Spirantisierung von [p͡f] vorliegt.

- ⟨f⟩ setzt im Anlaut immer ein urgermanisches /f/ als [f] fort, während es im In- und Auslaut mit dem verschobenen voralthochdeutschen /p/ zusammenfällt. Zudem wird im Altmittelfränkischen auslautendes /v/ mit ⟨f⟩ bezeichnet. Ab dem 9. Jahrhundert wird voralthochdeutsches /f/ intervokalisch und im Anlaut zu ⟨v⟩ [v] lenisiert. Im Altalemannischen steht ⟨f⟩ auch für [p͡f].

- ⟨v⟩ oder ⟨u⟩ [v] setzt im Altmittelfränkischen nach Vokalen urgermanisches /b/ fort, sonst steht ⟨v⟩ intervokalisch und anlautend für lenisiertes urgermanisches /f/. Es darf nicht mit dem Vokal /u/ verwechselt werden, von dem es im Schriftbild meist nicht klar geschieden ist.

- ⟨th⟩ setzt wie das Englische urgermanisches /þ/ fort. Es steht im Frühalthochdeutschen mehrheitlich für den Laut [θ], hat zwischen zwei Vokalen jedoch den Lautwert [ð]. Ab dem 7. Jahrhundert wird /th/ vom Bairischen ausgehend in allen Positionen zunächst zu [ð] lenisiert (in Schriften auch mit ⟨dh⟩ wiedergegeben) und geht schließlich in ⟨d⟩ [d] auf. Im 11. Jahrhundert ist dieser Prozess auch im Norden des althochdeutschen Sprachgebietes abgeschlossen und breitet sich von dort weiter ins Niederländische und Niederdeutsche aus. Der Lautwandel von /th/ zu /d/ wird mitunter noch zur Zweiten Lautverschiebung gezählt. Im Oberdeutschen wird ⟨d⟩ teilweise weiter zu ⟨t⟩ [d̥] entstimmt.

- ⟨t⟩ steht meist für ein zu [t] verschobenes voralthochdeutsches /d/. In den althochdeutschen Dialekten wird nur im Auslaut immer ⟨t⟩ für voralthochdeutsches /d/ gesetzt, in den fränkischen Dialekten bleibt /d/ im An- und Inlaut oft stimmhaft. Im Oberdeutschen steht ⟨t⟩ auch für ein entstimmtes [d̥], das aus urgermanischem /þ/ hervorgeht.

- ⟨d⟩ steht ab Ende des 8. Jahrhunderts für ein zu [d] verschobenes urgermanisches /þ/, sonst bezeichnet es in den fränkischen Dialekten ein unverschobenes urgermanisches /d/.

- ⟨n⟩ steht für ererbtes urgermanisches /n/. Es wird in der Regel als [n] gesprochen, vor /ɡ/ und /k/ jedoch als [ŋ] artikuliert. Dabei ist zu beachten, dass ⟨ng⟩ anders als im heutigen Deutsch immer [ŋɡ] und nicht [ŋ] gesprochen wird. Wahrscheinlich hatte /n/ in frühalthochdeutscher Zeit ein stimmloses Allophon [n̥], wenn es aus anlautendem urgermanischen /hn/ hervorging.

- ⟨z⟩ steht zweideutig teils für die Affrikate [t͡s̪] (die auch ⟨tz⟩ oder vor /i/ und /e/ ⟨c⟩ geschrieben wird), teils für den stimmlosen denti-alveolaren laminalen Frikativ [s̪]. Beide sind durch die zweite Lautverschiebung aus tt bzw. t hervorgegangen (wie z. B. ahd. sizzen < voralthochdeutsch *sittjan oder ahd. wazzar < vorahd. *watar). Zur Unterscheidung von Frikativ und Affrikate wird der Frikativ in modernen Grammatiken oft mit /ȥ/ oder /ʒ/ bezeichnet. Der Frikativ ⟨z⟩ wurde mutmaßlich ähnlich wie das ⟨ß⟩ im heutigen Deutsch gesprochen und blieb immer streng vom althochdeutschen ⟨s⟩ geschieden. Gleiches gilt für den s-Laut in der Affrikate.

- ⟨l⟩ ist meist wie im modernen Deutsch ein stimmhafter Lateral [l]. Vor /d/ und /t/ im Mitteldeutschen und vor allen Konsonanten im Oberdeutschen war /l/ vermutlich zu einem [ɫ] velarisiert, wie es auch im Kölschen oder in Wien-Meidling gesprochen wird.[17] Wahrscheinlich hatte /l/ in frühalthochdeutscher Zeit ein stimmloses Allophon [l̥], wenn es aus anlautendem urgermanischen /hl/ hervorging.

- ⟨r⟩ setzt urgermanisches /r/ und /z/ fort und wird im Gegensatz zum modernen Standarddeutsch nie uvular oder auslautend vokalisch, sondern immer (post)alveolar gesprochen. Die genaue Aussprache ist jedoch unbekannt, vermutlich variierte sie wie heute je nach Dialekt und Wortstellung. Zumindest anlautend wurde /r/ in allen Dialekten als stimmhafter Vibrant [r] gesprochen, besser bekannt als „gerolltes r“. Daneben werden in- und auslautend Allophone wie ein Tap [ɾ] und ein Approximant [ɹ] vermutet.[17][18] Wahrscheinlich hatte /r/ in frühalthochdeutscher Zeit ein stimmloses Allophon, wenn es aus anlautendem urgermanischen /hr/ hervorging.

- ⟨s⟩ setzt urgermanisches /s/ fort und ist ein zurückgezogener (retrahierter) apiko-alveolarer Frikativ [s̠̺].[19][20] Es wurde somit anders als heute ausgesprochen, nämlich mit starker Tendenz zum [ʃ], wie auch heute noch im Isländischen oder im nördlichen Niederländischen. Deswegen wurde ⟨s⟩ auch in der Schreibung von ⟨z⟩ unterschieden. Weniger wahrscheinlich ist eine ähnliche Realisierung von ⟨s⟩ als alveolopalataler Frikativ [ɕ] oder als Retroflex [ʂ]. Zwischen zwei Vokalen wird [s̠̺] ungefähr ab dem Jahr 750 zu [z̠̺] lenisiert, was sich aber nicht in der Schrift niederschlägt. Später wird [s̠̺] auch im Anlaut vor Vokalen zu [z̠̺] lenisiert. Die Differenzierung zwischen [s̠̺] und [s̪] bestand noch in mittelhochdeutscher Zeit.

- ⟨sp⟩ und ⟨st⟩ werden auch im Wortanlaut [s̠̺p] bzw. [s̠̺t] gesprochen (nicht wie heute [ʃp] und [ʃt]). Auch in dieser Verbindung wurde ⟨s⟩ retrahiert ausgesprochen und auf dieser Grundlage entwickelten sich ⟨sp⟩ und ⟨st⟩ später phonologisch zu [ʃp] bzw. [ʃt] (dies erst im späten Mittelalter, im Übergang vom Mittelhochdeutschen zum Frühneuhochdeutschen; in Südwestdeutschland bereits im 11. Jahrhundert und dort in allen Stellungen).

- ⟨sc⟩ bezeichnet die Lautkombination [s̠̺k]. Im 11. Jahrhundert wird sie zu [s̠̺ç] verschoben, was sich in der neuen Graphie ⟨sch⟩ zeigt. Erst im Mittelhochdeutschen wird [s̠̺ç] schließlich weiter zu [ʃ] verschoben.

- ⟨c⟩ setzt meist urgermanisch /k/ fort. Es wird dann – ebenso wie das häufiger auftretende ⟨k⟩ – als [k] gesprochen. Vor den Vorderzungenvokalen /i/ und /e/ steht ⟨c⟩ mehrheitlich für [t͡s̪]. Ansonsten stehen ⟨c⟩ und ⟨k⟩ im Oberdeutschen für ein entstimmtes [ɡ̊], welches aus voralthochdeutschem /ɡ/ hervorgeht.

- ⟨ch⟩ kann je nach Entstehungszeit der Schrift, Dialekt und Position im Wort unterschiedliche Lautwerte haben. Es steht als [k] vor Vokalen meist für ein aus dem Urgermanischen ererbtes /k/, hinter Vokalen wie im heutigen Deutsch für verschobenes [χ] (< voralthochdeutsch in- und auslautend /k/), oder im Oberdeutschen für die Affrikate [k͡χ], die aus anlautendem urgermanischem /k/ und geminiertem /kk/ hervorgeht. ⟨cch⟩ steht teils für die Affrikate [k͡χ], teils wie ⟨ck⟩ für die Geminate [kk]. Moderne Grammatiken und Wörterbücher schreiben zur Unterscheidung der vielen Laute mit ⟨c⟩ oft /kh/ für die Affrikate, /hh/ für den velaren Frikativ (außer im Auslaut) und /kk/ für die Geminate. [χ] hatte mutmaßlich sowohl als Frikativ als auch in der Affrikate das Allophon [x].

- ⟨qu⟩ setzt urgermanisches /kʷ/ fort und wird mit Lippenrundung wie im Italienischen [kw] bzw. [ku̯] gesprochen (z. B. in acqua „Wasser“ oder quando „wann“), nicht wie im heutigen Deutsch [kv].

- ⟨g⟩ setzt meist urgermanisches /ɡ/ als [ɡ] fort. Im Altmittelfränkischen wird es wie noch im Urgermanischen als [ɣ] artikuliert, so auch im nördlichen Altrheinfränkischen. Im Auslaut ist [ɣ] wie im Altniederländischen zu [x] verhärtet worden. Anlautendes [ɣ] wird in althochdeutscher Zeit zu [ʝ] palatalisiert.[21]

- ⟨h⟩ wird im Anlaut als [h] gesprochen und setzt dort urgermanisches /χ/ (auch als /h/ beschrieben) fort, im Inlaut steht es entweder für [h] aus dem Urgermanischen /x/ oder für [χ] aus voralthochdeutschem /k/. Im Auslaut steht es immer für [χ]. Ab spätalthochdeutscher Zeit wird [χ] nach /i/, /e/ und den Umlauten zum Allophon [ç] palatalisiert.[21]

- ⟨i⟩ (das heute oft als ⟨j⟩ transkribiert wird), ist aus dem urgermanischen /j/ ererbt und wird vor außer vor /i/, /e/ und /r/ als Halbvokal [j] ausgesprochen. Vor /i/, /e/ und /r/ steht stattdessen das Allophon [ʝ].[21] ⟨i⟩ findet sich meist im Anlaut und darf nicht mit dem Vokal /i/ und den Diphthongen verwechselt werden, von denen es graphisch meist nicht geschieden ist. Wenn er vor Hinterzungenvokalen steht, kann der Halbvokal auch ⟨e⟩ geschrieben werden.

- ⟨uu⟩ (das heute oft als ⟨w⟩ transkribiert wird) setzt den gleichen urgermanischen Laut fort und wird wie der englische Halbvokal [w] bzw. [u̯] (water) gesprochen.[22] Wahrscheinlich hatte /w/ in frühalthochdeutscher Zeit ein stimmloses Allophon [ʍ], wenn es aus anlautendem urgermanischen /hw/ hervorging.

Remove ads

Siehe auch

Literatur

- Rolf Bergmann u. a. (Hrsg.): Althochdeutsch.

- Grammatik. Glossen. Texte. Winter, Heidelberg 1987, ISBN 3-533-03877-7.

- Wörter und Namen. Forschungsgeschichte. Winter, Heidelberg 1987, ISBN 3-533-03940-4.

- Rolf Bergmann, Peter Pauly, Claudine Moulin: Alt- und Mittelhochdeutsch. Arbeitsbuch zur Grammatik der älteren deutschen Sprachstufen und zur deutschen Sprachgeschichte. 7. Auflage. Göttingen 2007, ISBN 978-3-525-20836-6; 8. Aufl., Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2011, ISBN 978-3-8252-3534-5.

- Wilhelm Braune: Althochdeutsche Grammatik. Halle/Saale 1886; 3. Auflage ebenda 1925 (Auflage letzter Hand; Fortführung unter Karl Helm, Walther Mitzka, Hans Eggers und Ingo Reiffenstein) (= Sammlung kurzer Grammatiken germanischer Dialekte A, 5.1). Viele später von anderen fortgeführte Auflagen. Die neueste: 17. Auflage, bearbeitet von Frank Heidermanns, Berlin/Boston 2023, ISBN 978-3-11-120327-0.

- Euler, Wolfram: Das Westgermanische – von der Herausbildung im 3. bis zur Aufgliederung im 7. Jahrhundert – Analyse und Rekonstruktion. 268 S., Verlag Inspiration Unlimited, 2. Auflage, Berlin 2022, ISBN 978-3-945127-41-4 (1. Auflage 2013).

- Eberhard Gottlieb Graff: Althochdeutscher Sprachschatz oder Wörterbuch der althochdeutschen Sprache. I–VI. Berlin 1834–1842, Neudruck Hildesheim 1963.

- Axel Lindqvist: Studien über Wortbildung und Wortwahl im Althochdeutschen mit besonderer Rücksicht auf die nominia actionis. In: [Paul und Braunes] Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. Band 60, 1936, S. 1–132.

- Rosemarie Lühr: Die Anfänge des Althochdeutschen. In: NOWELE. 66, 1, 2013, S. 101–125. (dwee.eu [PDF; 422 kB; Volltext])

- Hans Ferdinand Massmann: Vollständiger alphabetischer Index zu dem althochdeutschen Sprachschatze von E. G. Graff. Berlin 1846, Neudruck Hildesheim 1963.

- Eckhard Meineke, Judith Schwerdt: Einführung in das Althochdeutsche (= UTB. 2167). Schöningh, Paderborn u. a. 2001, ISBN 3-8252-2167-9.

- Andreas Nievergelt: Althochdeutsch in Runenschrift. Geheimschriftliche volkssprachige Griffelglossen. 2. Auflage. Stuttgart 2018, ISBN 978-3-7776-2640-6.

- Herbert Penzl: Althochdeutsch (= Germanistische Lehrbuchsammlung. Bd. 7). Lang, Bern 1986, ISBN 3-261-04058-9.

- Donald Ringe, Ann Taylor: The Development of Old English. A Linguistic History of English. Band 2: The development of Old English. Oxford 2014, ISBN 978-0-19-920784-8. [Das Buch analysiert die Entwicklung vom Urgermanischen zum Westgermanischen und damit auch die Vorgeschichte des Althochdeutschen.]

- Horst Dieter Schlosser: Althochdeutsche Literatur. 2. Auflage. Berlin 2004.

- Hans Ulrich Schmid: Althochdeutsche Grammatik II. Grundzüge einer deskriptiven Syntax (= Sammlung kurzer Grammatiken germanischer Dialekte A. 5.2). Berlin/Boston 2023, ISBN 978-3-11-078229-5.

- Richard Schrodt: Althochdeutsche Grammatik II. Syntax (= Sammlung kurzer Grammatiken germanischer Dialekte A. 5.2). Niemeyer, Tübingen 2004, ISBN 3-484-10862-2.

- Rudolf Schützeichel: Althochdeutsches Wörterbuch. 7. Auflage. De Gruyter, Berlin/Boston 2012, ISBN 978-3-11-026871-3.

- Rudolf Schützeichel (Hrsg.): Althochdeutscher und Altsächsischer Glossenwortschatz. Bearbeitet unter Mitwirkung zahlreicher Wissenschaftler des In- wie Auslandes und im Auftrag der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. 12 Bände, Tübingen 2004.

- Stefan Sonderegger: Althochdeutsche Sprache und Literatur. Eine Einführung in das älteste Deutsch. Darstellung und Grammatik. Walter de Gruyter, Berlin [u. a.] 1987, ISBN 3-11-004559-1.

- Jochen Splett: Althochdeutsches Wörterbuch. Analyse der Wortfamilienstrukturen des Althochdeutschen, zugleich Grundlegung einer zukünftigen Strukturgeschichte des deutschen Wortschatze, I.1–II. Berlin/New York 1992–1993, ISBN 3-11-012462-9.

- Taylor Starck, John C. Wells: Althochdeutsches Glossenwörterbuch (einschließlich des von Taylor Starck begonnenen Glossenindexes) (= Germanische Bibliothek, 2. Reihe: Wörterbücher). Heidelberg (1972–)1990.

- Elias Steinmeyer, Eduard Sievers: Die althochdeutschen Glossen. I–V, Berlin 1879–1922; Neudruck Dublin und Zürich 1969.

- Patrick V. Stiles: The Pan-West Germanic Isoglosses and the Subrelationships of West Germanic to Other Branches. In: Hans Frede Nielsen, Patrick V. Stiles (Hrsg.): Unity and Diversity in West Germanic. (= I. Special issue of NOWELE. 66). 2013, Nr. 1, S. 5 ff.

Remove ads

Weblinks

Wiktionary: Althochdeutsch – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Wiktionary: althochdeutsch – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Wikisource: Althochdeutsche Texte – Quellen und Volltexte

Wikisource: Althochdeutsche Wörterbücher – Quellen und Volltexte

- Literatur von und über Althochdeutsche Sprache im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Althochdeutsches Wörterbuch der Sächsischen Akademie der Wissenschaften (AWB): Projektseite, Onlineausgabe – Wissenschaftliches Belegzitatwörterbuch zum gesamten erhaltenen althochdeutschen Wortgut

- Etymologisches Wörterbuch des Althochdeutschen (EWA). Abgerufen am 17. November 2021.

- Online-Wörterbuch, Wikiling: Althochdeutsch (und andere alte Sprachen)

- Althochdeutsches Wörterbuch von Gerhard Köbler

- Althochdeutsche Glossen Wiki. Abgerufen am 24. Oktober 2025.

- Althochdeutsch in der World Loanword Database

- Althochdeutsch in der International Dictionary Series. In: mpg.de. Archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 8. April 2014; abgerufen am 17. März 2016.

- BStK Online – Datenbank der althochdeutschen und altsächsischen Glossenhandschriften. Abgerufen am 24. Oktober 2025.

- LegIT – Der volkssprachige Wortschatz der Leges barbarorum. Abgerufen am 24. Oktober 2025.

- Rainer Leng (2015): Die Weihnachtsgeschichte nach Otfrid von Weißenburg um 870 in althochdeutscher Sprache

- Cefin Beorn (2021): Old High German: Learning Old Germanic Languages - YouTube: 100 Videos

Remove ads

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads