596工程

中国原子弹研制项目,1964年10月16日引爆 来自维基百科,自由的百科全书

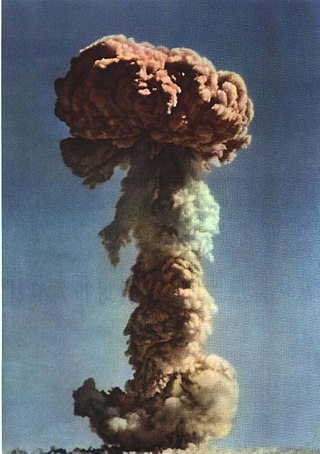

596工程(中方内部代号“邱小姐”,美国中情局代号“Chic-1[1]”)是中华人民共和国研制的第一颗原子弹,于1964年10月16日在新疆罗布泊成功爆炸[2][3]。据中国大陆官方释义,原子弹代号“596”是为了记住1959年6月苏联单方面停止了对华原子弹研制的援助[4][5]。596原子弹与中国大陆1966年的第一颗装载核弹头导弹、1967年的第一颗氢弹、1970年的第一颗人造卫星(“东方红一号”)并称为“两弹一星”[6][7][8][9]。

中华人民共和国的原子弹研发始于1950年代中期,1958年青海221核武器基地开始建设,1959年新疆罗布泊马兰核试验基地开始建设,1960年前的原子弹研发获得了苏联方面的重要援助[10][11][12][13][14]。1964年10月,596原子弹在罗布泊成功爆炸,这颗装置以高浓铀为装料,采用“内爆法”和塔爆方式[15]。它的当量为22千吨TNT,与1949年苏联的第一颗核弹RDS-1和1945年美国在日本长崎投下的“胖子”原子弹相当[16][17]。通过这次核试验,中华人民共和国成为了世界上第五个拥有核武器的国家,也是第一个拥有核能力的亚洲国家[16][18]。这是中国在1964年至1996年间进行的45次成功核试验中的第一次,所有这些试验都于罗布泊试验场进行[18]。

研发历史

1949年中华人民共和国成立前后,钱三强、邓稼先等一批留学或工作在海外的科研工作者陆续回到中国大陆,其中部分人士如朱光亚是在1945年抗日战争胜利后,由中华民国蒋介石政府派出赴美国考察学习,当时蒋提出中国也要做原子弹[19][20][21]。1952年韩战期间,中华人民共和国向苏联请求给予研制核武器方面的援助,但遭到拒绝,迫使中央人民政府政务院在制定《第一个五年计划》、中央军委和总参谋部在编制《五年军事计划纲要》时放弃了研制原子武器的想法[10][11]。1953年斯大林去世之后,继任的苏联领导人赫鲁晓夫陆续向中华人民共和国提供了大量军事科技援助,包括苏联当时现役的枪械、坦克、火炮,此后还包括帮助中国建造核弹、导弹生产企业和相应技术[14][22]。

1954年10月,赫鲁晓夫访华,毛泽东提出是否能在核弹、导弹技术方面提供帮助,赫鲁晓夫则劝阻说核武器研发耗资巨大,只要有苏联的核保护伞即可,但同意帮助中国大陆建立一个小型实验性核反应堆,和平利用原子能[10][11][23]。与此同时,中国地质队在广西找到了可用作核燃料的铀矿,毛泽东继而在1955年1月15日的中共中央书记处扩大会议上,作出了研制核武器的决策,会议及中共中央政治局通过了代号为“02”的核武器研发计划[10][11][24][25];但也有学者认为,1955年1月的会议决策更可能是发展原子能事业,而非研制原子弹[23]。

1956年爆发波兰波兹南事件、匈牙利十月事件等反对苏联控制事件,1957年苏联又爆发“六月事件”,苏共党内马林科夫、莫洛托夫等元老要求推翻赫鲁晓夫[14][22][26]。1957年7月,赫鲁晓夫派主席团委员米高扬来华介绍情况,希望中共中央对他表示支持,而鉴于赫鲁晓夫在政治上有求于中国,聂荣臻在7月18日提出,应利用这一机会交涉核技术援助,周恩来请示毛泽东后马上做出安排,7月20日苏联驻华总顾问阿尔希波夫代表政府做出同意答复[14][22]。据解密的苏联档案,赫鲁晓夫不顾苏联军方的坚决反对,决定向中国提供原子弹生产技术,并帮助中国建立核工厂[14][22]。

1957年9月,聂荣臻率中国代表团访苏[14][22],10月中苏签订《中苏国防新技术协定》,规定苏联为中国提供原子能工业、原子弹技术、导弹等多方面援助[10]。同年11月,毛泽东率团前往莫斯科参加有六十一国参加的共产党和工人党国际会议,在大会的发言中表示支持赫鲁晓夫战胜“反党集团”,同时拥护苏联在社会主义阵营的“为首”地位[14][22][27]。从同年末开始,苏联开始履行协议,譬如对华提供了R-2型导弹作为中国导弹事业起步的最早样品[14][22]:在苏联援助的两枚地对空P2导弹中,一颗供钱学森领导的国防部第五研究院解剖仿制,另一颗供酒泉发射基地进行测试,以检验这个基地的各项建设是否过关[13]。1958年,苏联又向中国提供了所需核工业设备,并派出近千名专家,帮助建成了湖南和江西的铀矿、内蒙古包头核燃料棒工厂,以及青海221基地、新疆的核实验场、酒泉发射基地,中国正式进入了核工业建设和研制核武器的新阶段[12][13][14][22]。此外,1958年5月,中国大陆的第一个铀浓缩工厂“五〇四厂”在甘肃兰州开工建设,该工厂此后生产出了首批原子弹所需的核燃料高浓缩铀[28][29]。

1958年夏,中苏之间因“长波电台”和“联合舰队”事件发生争执,同时赫鲁晓夫在访华时与毛泽东在中国是否需要发展核武器等问题上产生分歧[10][30][31][32][33]。1959年6月20日,苏联以正在和美国、英国谈判关于禁止核武器试验的条约为由,暂缓对中国大陆的核项目提供核武器样品和技术资料[34],此后中国专家利用苏方的图纸与设备继续自己研制原子弹[15][33]。中国大陆官方则将第一颗原子弹的研发工程命名为“596工程”,以记住1959年6月苏联单方面停止了对华原子弹研发的援助[4][5]。

1959-1961年间,中国大陆因“大跃进”、“人民公社化运动”等因素经历三年困难时期,数千万人死于大饥荒[35][36][37][38][39],对原子弹等“两弹一星”的研发造成冲击[13][40][41][42][43]。1960年6月下旬,赫鲁晓夫和苏共在布加勒斯特会议上抨击中共的“大跃进”等政策和做法,自此中苏论战走向公开化[44][45]。同年7月,苏联方面突然宣布将于9月1日前撤走所有的1390位专家和相关资助,343项技术援助合同被取消、257项科技合作项目被中止,“中苏交恶”[46][47]。不过此前苏联的技术援助还是大大加快了中国“两弹”事业的进程[10]。周恩来最后两任军事秘书周家鼎、王亚志都曾认为,虽然苏联中断合同撤走专家,留下一堆“半拉子”工厂,毕竟比我们白手起家要好得多[14][22]。

1961年7月16日,中共中央作出《关于加强原子能工业建设若干问题的决定》,决定自力更生,组织力量,突破原子能技术[48]。至1962年,中国大陆的铀-235生产以及对原子弹的理论、结构、工艺设计研究都取得了重要突破[15]。1962年11月17日,中共中央专门委员会成立,时任国务院总理周恩来为主任,共包括了贺龙、聂荣臻、罗瑞卿等15人,成为中共中央领导国防尖端事业的最高决策机构[49][50]。

北京时间1964年10月12日晚10时30分,596原子弹装配完毕[51]。596原子弹装置以高浓度铀为装料,采用“内爆法”和塔爆方式[15]。当量为2.2万吨TNT当量,596原子弹计划被放在一个测试塔上引爆,测试用塔楼高102米,北京时间1964年10月16日下午3点整,596原子弹在位于40°48′45″N 89°47′24″E的罗布泊核试验基地成功爆炸,试验成功后,中华人民共和国成为世界上第5个拥有原子弹的国家[16]。

1964年10月16日,在596原子弹成功爆炸后,中华人民共和国政府发表声明称:“中国发展核武器,正是为了打破核大国的核垄断,要消灭核武器。... 中国发展核武器,是为了防御,为了保卫中国人民免受美国发动核战争的威胁。中国政府郑重宣布,中国在任何时候、任何情况下,都不会首先使用原子弹。”[52] 自596试验以来,中华人民共和国政府一直奉行其不首先使用的核政策,中国大陆官员将核武库描述为对核攻击的最低限度的威慑[53]。

外界反应

在美、苏、英于1963年签订了《部分禁止核试验条约》的背景下[54],1964年10月16日,时任美国总统林登·约翰逊针对中国大陆的首颗原子弹爆炸发表声明,称“中共核武器计划对于在中共政权统治下遭受苦难的中国人民来说是一场悲剧。本可以用来改善中国人民福祉的稀缺经济资源,却被用来生产简陋的核装置,只能增加中国人民的不安全感。... 我们与全人类一起对中共试验造成的大气污染表示遗憾。我们将持续尽我们所能保持大气层的洁净。我们将全心全意地采取具体和实际的措辞,远离核军备和战争,走向一个合作、发展与和平的世界。”[55][56] 虽然与苏联和美国相比,中国的核武库规模较小[57],但却引发了无法控制的核扩散问题,因此596试验后不久,美国高级官员开始与苏联就核不扩散进行公开谈判,以降低因中国大陆核武器发展所引发的更大规模、更不可预测的全球军备竞赛的可能性[58]。

据中、美解密档案,在此之前,因1962年古巴导弹危机、中印边界冲突等一系列事件,1960年代初的美国政府认为中华人民共和国比苏联更为激进、好战,一度想阻止中国大陆的核武器研发,并制定了破坏中国核设施的具体措施,包括实施核打击[59][60][61][62][63]。1963年7月,时任美国总统约翰·肯尼迪试图说服时任苏联领导人赫鲁晓夫禁止中国的核武器试验和开发,并协同合作对中国采取行动,但未获得赫鲁晓夫的同意[59][60][61][62][63][64]。1964年,在中国大陆第一颗原子弹试爆前夕,肯尼迪的继任者林登·约翰逊再次组织商讨对策,包括是否联合苏联对中国大陆的核设施进行先发制人的军事打击[59][60][61]。

苏联方面,由于苏联领导人赫鲁晓夫在中国原子弹爆炸的前一天下台,苏联中央报纸对中国这次核试验的报道异常低调和简短”[65]。《真理报》、《共青团真理报》、《苏俄报》、《劳动报》、《汽笛报》、《农业生活报》、《列宁旗帜报》等均以简短消息刊登了中国原子弹爆炸的消息[65]。苏联人对中国首次核试验成功反应不一,可以分为三类:赞同、怀疑和反对[54]。赞同者认为,中国应该有原子弹,这样就可以与其他拥有核武器的国家平等对话,有利于增强社会主义阵营的力量,加强保卫世界和平的力量[54]。持怀疑态度者认为,中国的核试验会污染大气层,影响苏联和中国人民的身体健康,同时也有人对中国独立自主成功研制原子弹的能力质疑,有说是法国帮助制造的,也有说是苏联帮助制造的[54]。反对者主要持以下两种观点:一种观点认为,中国掌握原子弹技术会引发核战争,另有一种反对观点认为,中国正处在经济困难时期,科学技术和工业基础都很薄弱,应该在提高人民生活水平上多投入,而不应该着急试验原子弹,更何况苏联已经有了原子弹,苏联可以保护中国[54]。

在美苏英于1963年签订了《部分禁止核试验条约》的背景下[54],英国政府表示对共产中国无视世界舆论而进行核爆的行为深感失望和遗憾,但不会改变亚洲的军事局势[66][67]。英国外交部发表声明称,“鉴于西方联盟拥有强大的核力量和防御系统,可预见的中国核能力发展不会对军事力量平衡产生重大影响。”[66]

法国方面出现了多样反应[54]。法国官方未在第一时间表态,而法国社会党领袖认为,中国首次核试验“是一个坏消息,不仅是中国有了原子弹,而且给其他国家开了核扩散的先例”[54]。法国各大报纸均在头版就中国首次核试验进行了报道,法国舆论普遍认为政治、外交价值大于军事价值[54]。但鉴于在原子弹问题上法国与中国有着相同的处境和想法,法国对中国首次核试验的态度较其他几个拥有核武器的国家积极[54]。此前,美苏英于1963年签订了《部分禁止核试验条约》,限制核武器试验,促使中华人民共和国与法国于1964年1月迅速建交[68][69]。

1964年10月10日开幕的1964年夏季奥林匹克运动会正在日本东京进行中,中国在比赛进行到第六天进行了原子弹试验,立即引发了日本对辐射落尘的恐慌和担忧,因为日本与中国大陆相对较近[71]。时任日本官房长官铃木善幸发表声明称:“共产党中国径行爆炸它的第一个核装置,这是极其令人遗憾的,它完全忽视了全人类的真诚祈祷。”[54] 铃木还说:“日本政府打算抓住一切机会发出强烈呼吁,发动国际舆论,促使中国今后不再进行核试验,并且主动地参加部分禁试条约。中国倡议的首脑会议,不讨论国际监督等技术性问题,跳跃一步,而要签订全面禁止核试验条约,这是不现实的建议。”[54] 日本社会党召开了中央执行委员会紧急会议,讨论了中国核试验问题,并以河上委员长的名义向时任中国国务院总理周恩来发出了抗议电报[54]。日本自由民主党国会议员木村武夫则认为:“中国作为亚洲的国家拥有核武器是一件好事。我相信中国政府声明说的,中国拥有核武器对亚洲和世界的和平是必需的。”[54]

1963年9月,时任中华民国国防部部长蒋经国访美期间,与肯尼迪等人会面,也曾与美方讨论派遣空降部队袭击大陆核设施的可能性[59][60][63][72]。1964年后,作为对596试验的回应,包括蒋介石在内的台湾中国国民党领导人呼吁对中国共产党的核设施进行军事打击,并组建反共防御组织[73]。然而,美国不愿冒险对中国进行打击。台湾试图进行自己的核武器计划,但失败了,美国施压台湾解除其核武器计划,因为这将会加剧美中关系的紧张[74]。在试验时,美国尚承认台湾是中国政府的所在地,并且中国在联合国的会员资格,包括联合国安全理事会的常任席位,由在台湾的中华民国政府持有。随着北京拥有核武器,国际社会不得不将其认可转移到中国大陆,这在十年后实现了[58]。

北越和朝鲜分别于1964年10月17日和10月18日发贺电以示祝贺[54]。时任越南总理范文同致电时任中国国务院总理周恩来,认为中国第一颗原子弹研制成功,有助于加强中华人民共和国的国防力量,是对民族解放运动的有力鼓舞,为加强社会主义力量、维护世界和平做出了积极贡献[54]。朝鲜首相金日成致电周恩来,认为中华人民共和国掌握核武器,是针对美国核威胁和核讹诈而采取的自卫措施,是完全正确的,是对亚洲和世界和平事业的巨大贡献[54]。

后世纪念

1999年5月5日,新华社将前中顾委常委、中国科学院副院长张劲夫的署名文章《请历史记住他们——关于中国科学院与“两弹一星”的回忆》以通稿发出,文章提及“两弹一星”为原子弹、导弹和人造卫星,并首次向外界披露这段历史[77][78][79]。次日,《人民日报》、《科学时报》等中国大陆官方媒体在头版头条刊发此文[78][80]。1999年9月18日,中国共产党中央委员会、中华人民共和国国务院以及中央军事委员会举行了表彰“两弹一星”元勋的大会,向包括钱三强、邓稼先、于敏、朱光亚、王淦昌、周光召等原子物理学家在内的23名科技专家颁发了“两弹一星功勋奖章”[81][82][83]。

参见

参考文献

延申阅读

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.