灵魂

宗教等文化形式中被信奉的居于人或其他物质性身体之内并对其具有主宰作用的精神体 来自维基百科,自由的百科全书

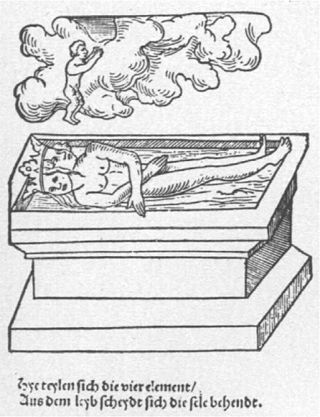

灵魂,亘古至今的宗教、哲学和神话中,被描述为决定前生今世的无形精髓,寄居于人或其他物质躯体之内并对之起主宰作用,是一种超自然现象;灵魂亦可脱离这些躯体而独立存在,也有认为灵魂是永恒不灭的。当一个人肉体消失后,其灵魂是否存在,亦存有争议。人生哲学、宗教信仰[1]和神话故事是影响人类对灵魂观的三个文化主要范畴。[2][3]

很少人曾经历濒临死亡之际失去意识的状态,因此无法想像死亡将带给人们什么样的感觉。学者普遍觉得,那只不过是人们因为渴望相信“死亡并非终点”而产生的情绪性念头。“恐惧管理理论”主张:“心灵延续”的信念、行为与心态,都是人们为了减轻对“自我不存在”的极度焦虑而产生的反应。其支持者认为,人的心中都存在着一套秘密防御机制,专门用来抑制对死亡的恐惧。[4]

词源

楚辞.屈原.九章.哀郢:“羌灵魂之欲归兮,何须臾而忘反。”其中“灵魂”指地是人死后的灵异。楚辞.屈原.九章.抽思:“何灵魂之信直兮,人之心不与吾心同。”其中“灵魂”指地是心灵或精神。[5]

灵魂观

很多宗教相信灵魂源自于神灵。在人类的原始宗教中,灵魂的本质就是力量。力量、灵魂和生命是可以彼此互换的观念。这些力量被认为存在于人类和其他生物(包括植物)的生命之中。以澳洲的原住民为例,他们将灵魂分为内部灵魂(Internal soul)和外部灵魂(External soul)。内部灵魂是整个身体(即物质部分);外部灵魂则是可以离开身体之外的部分。外部灵魂会离开身体,而且会停留在图腾(即生物的替身)上[1]。

苏美尔的地下世界的居民以影子的形式继续的生活。这个地域被称为库尔(Kur)[6]:58:184。所有的灵魂都去往同一个冥界[7]。死者的家属举行仪式,通过粘土管将祭酒倒入死者的坟墓中,从而使死者得以饮酒。富人坟墓中的宝藏是供奉给乌图和阿努纳奇的[8]。苏美尔人认为库尔的入口位于东方的札格罗斯山脉,每个灵魂都需要通过库尔的七个大门[7]。埃列什基伽勒的信使是纳姆塔尔。伽卢他们多次出现在与魔法有关的文献中,有些文献称其有七个,有几篇诗歌描述了伽卢将牧神杜姆齐德逮捕至冥界的故事。后来的美索不达米亚居民用东闪米特语的名字称呼冥界:伊尔卡拉。在阿卡德时期,冥界之王的角色由死神内尔伽勒担任,而不是埃列什基伽勒。阿卡德人使内尔伽勒成为埃列什基伽勒的丈夫,来构建两人对冥界的共同统治[7]。

古埃及宗教认为人是由各种元素组成的,有些是物质的元素,有些是精神的元素。古亚述和巴比伦的宗教中也有类似的想法。库特姆玛碑是公元前8世纪Sam'al王室官员的葬礼碑,描述了库特姆玛要求他的送葬者用宴会来纪念他的生命和死后生命,“为了我在这块碑上的灵魂”,因此这个石碑可以佐证当时认为灵魂可以和身体分开,而且是很早期的佐证资料之一。此石碑是玄武岩材质,高三英尺,宽二英尺。是在芝加哥大学东方学院的Neubauer Expedition第三次发掘中发现的[9]。

巴哈伊教认为,灵魂是上帝的标志,是一颗天上的宝石,最博学的人都无法掌握它的真实性,他的奥秘无论多么敏锐,都无法指望解开[10]。巴哈欧拉指出灵魂在人死后仍然存在,灵魂不会死亡[11]。天堂可以视为是灵魂亲近神的状态,而地狱可以视为是灵魂疏远神的状态。灵魂的状态是各人属灵发展后的结果[12]。巴哈欧拉认为个人在地球上生活之前是不存在的,并且灵魂总是会往神靠近,总是远离物质世界[12]。

在古希腊,古希腊哲学家柏拉图认为灵魂是单纯不能加以分解的,有生命和自发性,是精神世界的、理性的、纯粹的,因它有追求世界的欲望,而堕落到地上,被圈入于肉体中,注定要经过一个净化的阶段,灵魂是会轮回转世。其后的新柏拉图主义都有对灵魂作出描述。他的学生亚里士多德的著作中曾将灵魂与心理学一同讨论。亚里士多德将《论灵魂》(或译作《灵魂论》)列为“第二哲学”的范畴。对灵魂的定义,亚里士多德认为灵魂是形式,肉体只是质料,灵魂才是实体。灵魂分为三个部分,有营养、感觉和理性的机能。此三魂分别是生魂(vegetative/nutritive soul)、觉魂(senetive soul)、灵魂(rational soul)。[13]

天主教神父利玛窦《天主实义》中所叙述的三魂观即源自于亚里士多德的理论[14][15]:

“西士曰:人有魂、魄,两者全而生焉;死则其魄化散归土,而魂常在不灭。吾入中国尝闻有以魂为可灭,而等之禽兽者;其余天下名教名邦,皆省人魂不灭,而大殊于禽兽者也。吾言此理,子试虚心听之。世有生、觉灵三魂彼世界之魂有三品:草木之生魂下品名曰生魂,即草木之魂是也。此魂扶草木以生长,草木枯萎,魂亦消灭。禽兽之觉魂中品名曰觉魂,则禽兽之魂也,此能附禽兽长育,而又使之以耳目视听,以口鼻啖嗅,以肢体觉物情,但不能推论道理,至死而魂亦灭焉。人类之灵魂上品名曰灵魂,即人魂也。此兼生魂,觉魂,能扶人长养及使人知觉物情,而又使之能推论事物,明辨理义。人身虽死,而魂非死,盖永存不灭者焉。”

主张阐发“五教”(儒、道、佛、基、回)圣人之奥旨的儒宗神教的鸾书文献中的三魂之说或许源自《天主实义》所提及的三魂之说。儒宗神教的鬼神观中,人是万物之长,因此其认为草木仅有一魂,曰生魂,禽兽有二魂,一曰“生魂”能知生长走动,二曰“觉魂”能知痛苦与喜乐哀鸣之情。人则有三魂,生魂、觉魂、灵魂,人死之后,如系在世作恶多端之人,乃下地狱,按其罪过受种种磨炼[16]。

新柏拉图主义关于灵魂的见解随着基督宗教的盛行而流传到全世界,导致现今社会普遍受其灵魂观影响,相信如果灵魂存在,就能够离开肉躯而活动,毋须通过身躯便能够与外界互动。

希伯来语的נפש (nefesh,字义是“活物”)、רוח (ruach,字义是“风”)、נשמה(neshamah,字义是“呼吸”)、חיה(chayah,字义是“生命”)、和 יחידה(yechidah,字义是独一)都有用来代表灵魂[17]。

耶和华神用地上的尘土造人,将生气吹在他鼻孔里,他就成了有灵的活人,名叫亚当。

犹太教认为灵魂的好坏和人遵守诫命有关,若遵守诫命,对诫命有深入的了解,因此亲近神,会称为义人,因此犹太教不会纪念生日[18],反而会记念人死去的日子(忌辰),因为只有在一生的挣扎、试验及挑战结束之后,才能判断人的灵魂是否为义[19][20]。犹太教很重视对灵魂的研究[21]。

卡巴拉以及一些犹太教的教派对灵魂有更进一步的诠释。卡巴拉派将灵魂分为五种元素,对应五世界[22]:

- Nephesh,指人的自然本能。

- Ruach,指智能以及对神的认识。

- Neshamah,指情绪以及道德。

- Chayah,是神的一部分。

- Yechidah,在本质上即是与神合一。

伊斯兰教灵魂观所根据的是《古兰经》。有两个词来指代灵魂:rūḥ(翻译为精神、意识、气或“灵魂”)和nafs(翻译为自我、自我、心灵或“灵魂”)[23][24],是希伯来语“nefesh”和“ruach”的同源词。这两个术语经常互换使用,尽管“rūḥ”更常用于表示神圣的精神或“生命的气息”,而“nafs”则表示一个人的性情或特征[25]。在伊斯兰哲学中,不朽的 rūḥ “驱动”凡人的 nafs,其中包括生活所需的世俗欲望和感知[26]。

《古兰经》中提到的段落:

他们问你精神是什么?你说:“精神是我的主的机密。”你们只获得很少的知识。

——古兰经17:85

人们到了死亡的时候,真主将他们的灵魂取去;尚未到死期的人们,当他们睡眠的时候,真主也将他们的灵魂取去。他已判决其死亡者,他扣留他们的灵魂;他未判决其死亡者,便将他们的灵魂放回,至一定期。对于能思维的民众,此中确有许多迹象。

——古兰经39:42

其观点认为灵魂是真主(阿拉)所创造的,真主为每一个新身体创造一个灵魂,灵魂是不朽且永恒的,会依是否通过真主的考验,最终会到詹纳(Jannah)或火狱,在复活之时,灵魂和身体将会复合。

中世纪最广泛的观点认为灵魂是上主所造生的,上主为每一个新身体造生一个灵魂。这一观点受到更正教教内的归正会等属于克尔文派的教会所认可[27],也为天主教所接受[28]。另一个观点则认为个人的灵魂承自父母[27]。虽然流行基督敎普遍认可灵魂不朽论,这可能受到了新柏拉图主义的影响,即灵魂能够离开肉躯而活动,但是也有不少基督敎徒认可灵魂非不朽论,例如基督弟兄会认可这个理论。一部分灵魂永存论者试图调和矛盾,其声称灵魂一旦离开肉躯便会失去活力,可被视为没有性命之物,故非不朽,但并不会完全消亡,而会进入休眠状态,直到复活的日子到来,因此灵魂是永存的,以确保个体的同一性不会消失。

传统基督敎认为人本身是一个集合体,它是由肉躯、魂及灵所构成的,故此人不是一个穿上了肉身的神魂,而是由上述三者所构成的生灵,人去世之后, 其灵魂因获得天主所赐予的恩典一事而得以存活并等待复活[29]。

Soul dualism(也称为multiple souls或dualistic pluralism)是萨满教中常见的信念[30][31][32],也是灵魂旅行、灵魂出窍、宗教狂喜、魂灵投射等概念的基础 [33][32][34][35][36]。此信念认为人有二个或多个灵魂,可以分为body soul(或life soul)以及free soul,前著在人清醒时控制身体机能,后者可以在人睡眠或发呆时离开人的身体[31][34][35][36][37]。甚至在有些情形下,可能会有多个不同功能的灵魂[38][39]。

Soul dualism及multiple soul的信仰在许多传统万物有灵的信仰中都很常见,像是南岛民族[40][41]、汉族(魂魄的概念)[42]、藏族[30]、大部分的非洲人[43]、大部分北美原住民[43][38]、古代的南亚人[32]、北欧亚大陆的民族[36][44]、以及古埃及人(古埃及对灵魂的概念、ka和ba)[43]。

在许多南岛民族的传统宗教中, 可以看到soul dualism的信仰。目前重建的原始南岛语,body soul对应的字是*nawa(呼吸、生命或是vital spirit),其位置是在腹腔内,多半是在肝脏或心脏(原始南岛语中的*qaCay)[40][41]。free soul则是在头部,原始南岛语是*qaNiCu(鬼、亡灵),这个词也用来描述人类以内自然界的灵。free soul也会用字义上为“二倍”的字来表示,原始南岛语是*duSa[45][46]。符合道德的人,这二个灵是协调的,而坏人的这二个灵会彼此冲突[47]。

soul dualism的信仰认为free soul会在睡眠、恍惚、谵妄、疯狂及死亡时离开身体进入灵界,在南岛民族萨满巫医中也可以看出soul dualism,他们认为生病是free soul不见了(可能是被其他恶灵偷走,或是在灵界迷路了),因此若要医治,需要让free soul回来。若free soul无法回来,患者可能会死亡,或是永远发疯[48]。

有些民族认为灵魂不只二个,像塔格巴努亚人认为人有六个灵魂,一个是free soul(也是真正的灵魂),其他五个有不同的功能[40]。

许多因纽特人族群认为灵魂不只有一种,有一种和呼吸有关,另一种会以影子的形式呈现[49],有时这也和因纽特人的萨满信仰有关[38]。卡里布因纽特人也认为有几种不同的灵魂[50]。

萨满巫医治疗的方式,是在灵界将灵魂失去的部分找回来。萨满也会清除人身上过多的负面能量(会影响或污染灵魂)。

道家以老子所提及的“死而不亡者寿”[51]一言为精神不亡说。现今有学者认为,文学艺术、科学技术和宗教哲学等精神财富源自于人类的心灵,其随着时势的变迁而日益丰盛,并且试图以此说明肉身可能会死去,但精神遗产不失[52]。道教则认为人有三魂七魄,并且认为人若能够使元神来去自如,便得以成仙[53]。

印度教宣称众生有一个常住不变的命梵我,不同于假我(Ahaṃkara)、质多(citta)或具身(Prakṛti),而是众生真正的自我。印度教认为上梵是万物的本源,而命梵我被困在摩耶之中,只有通过梵我合一的方式才能够使之脱离轮回并成为与至高梵同在的梵我。此外, 印度教教内部分教派声称超梵我(Paramatman)存在,它是克里希那神在众生当中的超然表现,是梵我的监督者[54]。

耆那教认为“命我”(jiva)相当于生物(人、动物、鱼、植物等)的灵魂,不会死亡,在身体死亡后仍然存在[55]。耆那教中的Ajiva是指“非灵魂”,表示物体(包括身体)、时间、空间、运动及非运动[55]。耆那教认为命我有可能是受轮回束缚的(samsari),也可能是不受束缚,自由的(mukta)[56][57]。

依照此一信仰,灵魂只要还没脱离轮回的束缚,就会依灵魂所造的业在不同的身体之中。不论灵魂的状态为何,其特性以及本质没有改变。若灵魂不受束缚,已得自由(siddha),表示已克服了业力的束缚,其特性和本质可以完全显现,而受束缚的灵魂只能显现部分的特性和本质。若灵魂仍在身体内,而且已胜过邪恶,会称为是征服胜者[58]。

有关耆那教灵魂的观点,Virchand Gandhi曾说

灵魂过自已的生活,不是为了身体而活,相反的,身体是为了灵魂而活。若我们相信灵魂是受身体控制,那么灵魂就失去其能力了[59]

佛教抱持无我论观点,其否认有“永恒不变的神我”,并且鼓励人们破除四相。

一般来说, 在佛教圣典中,会进入胎中的命暖被称为香阴,它不是常住不变的识神[60],而是因业力而出现的识流[61]。佛教也认为被视为轮回主体的神识与一般所说的神魂非常不一样[62]。

超心理学

许多超心理学家试图透过科学实验来确认灵魂是否可以离开身体,不过这处的“灵魂”比较是用宗教上的定义,而不是指精神或是思想。Milbourne Christopher(1979年)和Mary Roach(2010年)指出超心理学家的实验目前还没成功[64][65]。

邓肯·麦克杜格尔在1901年进行了量测灵魂重量的实验(21克实验),在患者死亡时量测其体重,他指出在死亡时体重会减轻,以其减轻的量即为灵魂的重量,其结论是灵魂重21公克,不过这是根据单一病人量测的结果,其他与其矛盾的数据没有列入考虑[66][67]。物理学家Robert L. Park声称他的实验“在今天看来 没有科学价值”,心理学家Bruce Hood则表示“因为重量减轻的结果不可靠,也无法受到重现,故此他所作的研究是不科学的”[68][69]。

参见

注释

参考文献

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.