热门问题

时间线

聊天

视角

殘割女性生殖器

具爭議性的傳統習俗 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

殘割女性生殖器(Female genital mutilation,FGM),又稱為女性生殖器切割(female genital cutting,FGC),或女性割禮(female circumcision)。世界衛生組織將其定義為「包括所有涉及為非醫學原因,部分或全部切除女性外生殖器,或對女性生殖器官造成其它傷害的程序」[8][9]。雖然與「男性割禮」一樣都被稱為「割禮」,但殘割女性生殖器與男性包皮環切在實施目的、方式、健康影響及國際醫學與倫理評價上均具有完全不同的性質。[10]

在撒哈拉以南、北非及中東等地區,許多族群將殘割女性生殖器視為傳統習俗的一部分,目前已知有27個國家境內具有這種風俗[11]。每個地區進行殘割女性生殖器的時間不同,有的是在出生後幾天,有的則是到青春期才進行。這27個國家中,當中只有一半的國家能夠取得統計數據。根據這些資料顯示,大多數的女孩在5歲之前就會進行殘割女性生殖器[3]:50。

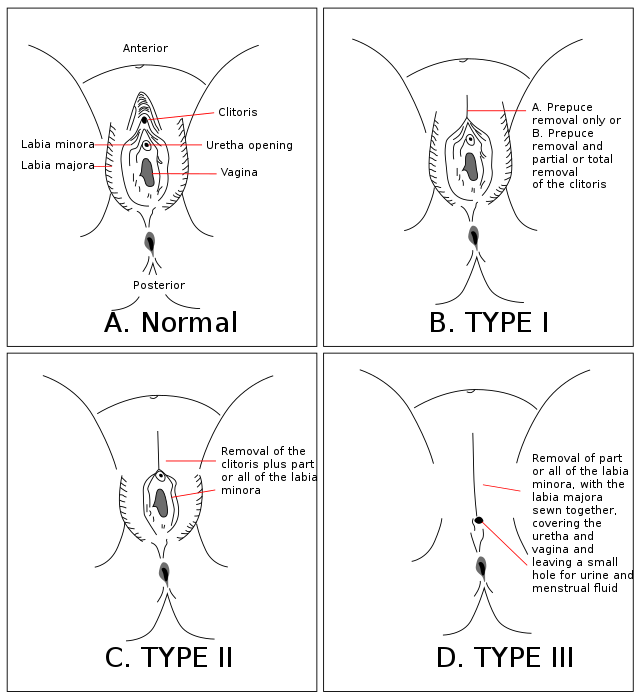

不同民族之間的執行過程不盡相同,有些切除部分陰蒂和陰蒂包皮,也有的切除整個陰蒂和小陰唇;甚至將大小陰唇全部切除,使陰道癒合,俗稱鎖陰手術,世界衛生組織(WHO)則稱為「第三型殘割女性生殖器」。被鎖陰後的女性下體僅剩下一個小孔,讓尿液和經血排除,直到要進行性交及生育時才再次將陰道口打開。殘割女性生殖器所造成的影響因操作程序不同而有所差異,包含反覆感染、囊腫、不孕症、生產時併發症及致命性出血[12]。目前殘割女性生殖器並沒有任何已知的醫療助益[13]。

殘割女性生殖器是女性的性控制,具有性別不平等的意味。執行殘割女性生殖器的地區將此舉視作純潔、端莊與美麗的象徵,且認為殘割女性生殖器可以幫助女性保守對丈夫的忠貞[14]。手術通常由家族中的女性成員操作,因為她們認為沒有進行殘割女性生殖器會使她們的女兒或孫女遭受社會排斥[a]。截至2016年,逾2億名女性已接受過FGM,並分布於30個國家。聯合國人口基金預估,截至2010年,20%的已殘割人口曾經經歷過鎖陰手術。此類習俗主要分布於北非,特別是吉布提、厄立特里亞、索馬里和蘇丹[16][17]。

在上述具有殘割女性生殖器習俗的國家,大多明令立法禁止這類風俗,但成效不彰。自從1970年代起,各國紛紛說服人們廢止它。2012年,聯合國大會認定殘割女性生殖器違反人權[18]。但並非無人反對干預此習俗,特別是人類學家。埃里克·西爾弗曼表示,殘割女性生殖器已經成為人類學的一項中心道德議題,因其涉及文化相對論、人權的普世性和寬容性等難題[19]:420, 427。

Remove ads

詞源

1980年以前,切除女性生殖器的習俗通常被稱為「female circumcision」(女性割禮),暗示其與男性割禮的相似性[20]。1929年,在蘇格蘭長老會傳教士馬里昂·史蒂文森領導之下,肯雅宣教協會開始將此習俗視為對女性的一種性傷害[21]。到了1970年代,將FGM視為性傷害的人數增加[22]。人類學家羅斯·歐德菲爾德·海耶斯(Rose Oldfield Hayes)在1975年的一篇論文標題中首次使用了「female genital mutilation」(殘割女性生殖器)這個名詞;1979年,奧地利裔美籍學者弗蘭·霍斯肯在她的重要論文《霍斯肯報告:女性生殖器及性器官殘割》(The Hosken Report: Genital and Sexual Mutilation of Females)中,確立了「female genital mutilation」這個名詞。[b]

其後,泛非洲影響婦女及兒童的傳統醫療實務協會於1990年始用「female genital mutilation」這個詞彙[24];而在1997年4月,世界衛生組織、聯合國兒童基金會(UNICEF),和聯合國人口基金(UNFPA)同樣宣布採用「female genital mutilation」一詞為描述女性割禮的術語,其他醫療人士同時也使用包括「female genital cutting」(女性生殖器切割)之同義詞彙稱之[25]。

Remove ads

在具有女性割禮盛行的地方,則對於此習俗有許多稱呼[26],通常與純潔的意象有關。比如說,阿拉伯語男性割禮(tahur)和女性割禮(tahara)中,帶有「t-h-r」的字根,而這類字根則通常帶有純潔的意思[27]。在馬里的班巴拉語中,男性或女性割禮皆稱為「bolokoli」,意指「洗淨雙手」。東尼日利亞的伊博語則將其稱為「isa aru」或「iwu aru」,則為「沐浴」之意[28]。

聖行割禮通常又稱為陰蒂切除術,但也用於更極端的形式;聖行阿拉伯語中意為「行為」、「道路」,也意指傳統的穆罕默德,但過程其實和伊斯蘭教無關[29]。鎖陰手術一詞的拉丁文「infibulation」源自於扣環(fibula)。據說古羅馬時期,為避免奴隸性交,會使用扣環緊扣於他們的包皮或陰唇[30],蘇丹和埃及蘇丹人將女性鎖陰手術稱為「法老的割禮」[30],但古埃及僅有男性有割禮,女性並無此習俗[31]。索馬里則稱之為「qodob」意指「縫合」[32]。

割禮進行方式

女性割禮通常由女生家中的傳統割禮師執行。割禮師通常是較老的女性,但在有些社區,男性理髮師兼任健康工作者,也會負責執行這項手術[33][c][34]。在埃及、蘇丹和肯雅,通常會有專業的醫療人士陪同。根據一項2008年的調查,在埃及77%的女性割禮會由專業醫療人士陪同,通常是內科醫生[35]。

當由傳統割禮師執行儀式時,很有可能是使用沒有消毒的切割器具,包括刀子、雷射、剪刀、玻璃、磨利的石頭和指甲[36]。一位烏干達的護士曾在2007年的《刺針》(The Lancet)說,一位割禮師可能會同時用同一把刀,為30位女性執行這個儀式[37]。手術過程可能會進行全身麻醉或是局部麻醉,有時甚至不進行任何麻醉,取決於專業醫療人士的判斷和參與程度。曾有1995年的報導指出,在埃及,60%的情況會進行局部麻醉,13%全身麻醉,而25%完全不進行任何麻醉[38]。

Remove ads

殘割的種類

1997年4月,世界衛生組織(WHO)、聯合國兒童基金會(UNICEF)和聯合國人口基金(UNFPA)發表了一份聯合聲明,明確定義了「女性殘割」的內容:「無論是因文化還是其他非治療性的原因,凡是涉及部分切除、全部切除女性外生殖器,或是其他傷害女性生殖器官的步驟流程,皆被歸類於『女性殘割』」[39]。

而「女性殘割」的步驟根據不同的族群以及不同的醫療從事人員也會有所不同。 1998年在尼日爾的調查顯示,當女性受訪者被問及其自身所遭遇的「女性殘割」過程,其回答的內容超過50種不同的類型[26]。然而,在受訪者回答其所遭遇的「女性殘割」類型,甚至是否曾經遭遇這樣簡單的問題,由於語言的隔閡,使得調查研究的數據可靠性產生質疑。有些研究甚至認為這些受訪者的受訪內容其可信度是不可靠的。而在2003年加納的研究指出,在1995年約有4%的受訪女性不曾遭受「女性殘割」,然而在2000年,這一群女性中其中有 11 % 的受訪者,也遭受了「女性殘割」。在坦桑尼亞的研究中,有 66 %的受訪女性是曾遭受「女性殘割」,但在實際的體檢結果,卻證實了其中有73%的女性曾遭受「女性殘割」[40]。 而給予受訪者的標準問卷問題內容如下:

- 切割,但無肉體組織被移除 (意即穿刺,或象徵性的割禮);

- 切割,而有一部分的組織被移除

- 完全縫合密閉

- 其他不確定或是未知的類型[d]

大多數的步驟流程皆被歸類於「切割,有部分的組織被移除」,其中還涉及完全的移除或是部分的移除女性陰蒂頭[41]。

Remove ads

世界衛生組織目前根據組織被移除的多寡,將女性割禮很詳盡地歸類為類型I - III,而類型 III 指的是「完全縫合密閉」。另外,類型 IV則是對於象徵性的割禮與其他雜項步驟流程進行描述[42]。

- 類型 I 又可細分為Ia與Ib兩細項:

- Ib:即陰蒂切除術,此類型較1為普遍。即部分或是完全的切除陰蒂頭與陰蒂包皮。Susan與Nahid Toubia曾在論述中提及:「陰蒂頭被以拇指和食指捏著拉出來,並以尖銳的物品切下。」[44]

- 類型二

世衛組織定義的女性器切除類型二指部分或全部切除小陰唇,有時也切除大陰唇或陰蒂頭。

類型二又可分為三細項:

- IIa:僅切除小陰唇。

- IIb:切除部分或全部切除陰蒂頭和小陰唇。

- IIc:切除部分或全部切除陰蒂頭、小陰唇和大陰唇。

第三型(鎖陰手術或殘暴割禮),屬於縫合類別,是將外陰部去除並將兩側傷口互相縫合。小(或和大陰唇)會被切除,陰蒂則不一定。第三a型是將小陰唇去除縫合,而第三b則處理外陰唇[f]。此作法常見於位於非洲東北部的吉布提、厄立垂亞、埃塞俄比亞、索馬里和蘇丹(不包含南蘇丹)。數據估計之變化:根據一篇2008年的研究,超過800萬非洲女性有此經歷[g]。根據聯合國人口基金會於2010年的調查顯示,20%接受殘割女性生殖器的女性被施行縫陰手術[16]。

專業助產士卡姆福特·莫莫如此描述鎖陰手術:「年長女性和親友們會將女孩調整至切石臥位。之後她們會快速地深切兩側的陰蒂根部,直至小系帶。之後再使用剃刀直接切除大小陰唇。」[47]在索馬里,女孩的陰唇被切下之後,會被拿給年長女性,以確認手術是否完全[48]。

確認之後,執刀者會在傷口中插入物品(如樹枝),為女性的陰部留下一個 2–3 mm 的開口,供經血和尿液排出[h][50],並以手術用縫線(也可能是龍舌蘭或金合歡屬植物的刺)縫合外陰。有些手術者會在傷口敷上藥膏,藥膏可能是以生蛋、藥草或是砂糖等調配而成[51]。為了幫助傷口癒合,女孩的雙腳會被綑綁起來(通常是從髖部綁到踝部)。綑綁的時間不一定,通常一周後會放鬆,兩周後會完全解開,有些則可能長達六周[52]。

專業助產士卡姆福特·莫莫 亦曾如此描述:

(陰道開口處)是由鼓膜般的皮膚延伸覆蓋外陰處所餘之小孔。在執行切除的情況下,女孩多半會被牢牢固定住,但亦可能因劇烈掙扎,導致切口不受控制或雜亂無章;甚至可能因掙扎時用力過度而骨折或脫臼。[47]

若女孩的家人認為鎖陰手術後留下的開口太大,會再進行鎖陰手術[53]。陰部的洞會在結婚後為了性交而開啟,第一次可能是助產士用小刀先割開,也有可能是她的先生直接用陰莖頂破。在包括索馬里蘭在內的一些國家,新郎及新娘的女性親友會觀看新娘陰部的開口,以確認她婚前未進行過性行為[54]。心理學家洪尼萊特富特 - 克萊因(Hanny Lightfoot-Klein)在1980年代採訪過上百對蘇丹的女性及男性,訪問有關接受鎖陰手術後的性行為:

若新娘已進行過鎖陰手術,新郎想直接用陰莖頂破鎖陰手術處,插入陰道進行性行為,以一般夫妻行房的頻率,約需要三至四天至數個月不等。有些男性因為鎖陰手術,完全無法進行陰道插入式性行為(在我的研究中,約佔15%),一般會由助產士進行手術切開,不過因為這反映男性的性能力較弱,因此會在非常秘密的情形下進行。有些無法進行插入式性行為的男性,即使在鎖陰手術的開口未打開的情形下,仍設法要讓妻子懷孕,若妻子懷孕了,其陰部的開口會切開以便分娩。有些(也許是所有)有這類情形的男性會用小刀協助打開妻子陰部的開口,過程中會疼痛,因為其陰部是漸漸撕裂越來越多,直到開口處可以讓陰莖插入為止。[55]

女性在分娩時陰部被再次打開,分娩後再將之縫合,此過程稱為去縫陰手術和再縫陰手術。再縫陰手術包含再次剪開陰道來重建回第一次縫陰手術保留的那針孔大小的陰道口。此手術大約在婚前、分娩後、離婚和喪偶時執行[i][57]。

Remove ads

世界衛生組織定義第四型為「所有其他對女性外生殖器有害的非醫療性行為」,包括刺入、刺穿、切割、刮除和燒灼。[2]它包括切割陰核(象徵性的割禮)、燒灼或使陰部有疤痕,和植入物體到陰道使之更緊。[58]陰唇牽拉也歸類為第四類。[59]常見於非洲南部和東部,此法是為了增強男性的性快感,而添加一種封閉空間感於女性。從八歲開始,就鼓勵女孩使用棍棒和按摩伸展其小陰唇。烏干達女孩被教育若無伸展陰唇則很難分娩。[j][61]

世界衛生組織在1995年針對殘割女性生殖器的定義有包括在尼日爾及尼日利亞進行的吉西里切割[k](gishiri cutting)或安古利亞切割(angurya cutting)。因為有關其發生率及程序資訊的不足,世界衛生組織2008年的定義中已不包括這些方式[59]。吉西里切割是為了處理不孕及難產等幾種問題,用刀片切割陰道前壁或後壁。在尼日利亞醫生馬里奧·烏斯曼·曼達拉(Mairo Usman Mandara)的研究中,進行過吉西里切割的女性,超過30%會有膀胱陰道瘺的問題。安古利亞切割是將處女膜切除,會在出生後第七天進行[62]。

併發症

殘割女性生殖器對女性一生的身體及情緒健康都是有害的[64][65],對於健康沒有任何已知的幫助[66] 。其短期及後續的併發症和進行的殘割女性生殖器種類,施行者是否有手術經驗,是否有用抗生素、用未消毒的手術器材或是醫療用的單次使用器材有關。若是進行鎖陰手術,後遺症的嚴重程度有許多影響因子,包含手術後所留下的孔穴大小、縫合是用手術用縫線還是植物的刺,以及程序是否進行不只一次(例如因為留下的孔穴太大而重新縫合,或是因為留下的孔穴太小而再開啟一個孔穴)等[46]。

手術後的常見併發症包括腫脹、出血過多、疼痛、尿滯留,或傷口感染。2015年的一份採集了56篇研究的回顧文章中提到,逾十分之一的女性在殘割女性生殖器後發生了上述的併發症,其中的殘割女性生殖器甚至包括象徵性的陰蒂切口(第四型),不過第三型的風險仍是最高的,報告也中認為此結果可能有低估[67]。其他短期症狀包括致命的大量出血、貧血、泌尿道感染、敗血症、破傷風、壞疽、壞死性筋膜炎(細菌將組織"吃掉")及子宮內膜炎[46][65][68]。因為這類的併發症可能沒有識別或是匯報,因此不確定有多少名女性因為這些併發症而死亡[69][70]。手術者可能會用同一套器具為不同的人進行手術,這可能也會造成乙型肝炎、丙型肝炎及HIV的擴散,不過還沒有流行病學的研究可以證實這一點[70]。

後續的併發症因女陰割殘的類型不同而異[46]。併發症包含導致難產的疤痕和蟹狀瘤、受感染的表層狀囊包,也會影響陰蒂相關的神經增生[71][72]。受到陰戶縫合的女生可能會在陰戶留有2-3mm的孔洞,這個洞會造成解尿遲緩、滴尿、小便時疼痛,以及頻尿等症狀。尿液可能會在傷痕下聚積,造成皮膚底下長年潮濕,有可能會導致感染以及結石。有性行為或自然產的婦女在陰戶上會有較大的孔穴,但還是會因為傷痕組織而造成尿道開口受阻難產。可能會出現膀胱陰道瘺或直腸陰道瘺(也就是陰道和尿道之間或是直腸和陰道之間有異常通道)[46][73]。這些損害以及其他對尿道及膀胱的傷害可能會造成感染、尿失禁、性交疼痛及不孕[71]。

由於月經期產生的經血淤塞、滯留在陰道和子宮而造成的痛經也很常見。如果陰道完全堵塞,會造成陰道積血或子宮積血[46]。由於經血淤積造成的腹部腫脹和不來月經,使女孩看起來像是懷孕。雅斯瑪·艾爾·達理爾(Asma EI Dareer)醫生在1979年報告,一名有上述症狀的年輕蘇丹女孩被其家人所殺[74]。

Remove ads

殘割女性生殖器會提高女性在懷孕及生產時的風險,殘割女性生殖器的普及率越高,這部份越明顯[46]。接受鎖陰手術的婦女會為了使生產容易一些,會在懷孕期間吃的較少,以減小胎兒的體積[76]。若女性有膀胱陰道瘺或是直腸陰道瘺,很難在產前檢查中採集到純淬的尿液檢體,因此更不容易診斷出妊娠毒血症[71]。在分娩時無法進行宮頸評估,可能會造成滯產或難產。鎖陰手術的婦女更常出現三度撕裂傷,肛門括約肌損傷及緊急的剖宮產[46][77]。

殘割女性生殖器也會提高新生兒死亡的比例。世界衛生組織在2006年針對非洲部份地區統計,在統計每一千名出生的新生兒中,就有10至20個新生兒死亡是因為殘割女性生殖器造成。此 統計資料是由布基納法索、加納、肯雅、尼日利亞、塞內加爾和蘇丹的28個產科中心,對28393分娩婦女進行的研究。上述地區的研究發現,各種的女陰殘 割都會提高新生兒死亡的風險,其中第一型殘割女性生殖器佔15%,第二型及第三型殘割女性生殖器分別佔32% 及55%,其原因還不清楚,但可能和性器官及泌尿道的感染以及瘢痕組織的存在所造成。研究者認為殘割女性生殖器和母親會陰的受損及產後出血有關,也可能會讓嬰兒需要接受心肺復甦,甚至死產,其原因可能和分娩中,胎兒娩出的第二階段時間過長有關[78]。

關於殘割女性生殖器造成的心理影響,根據一篇2015年發表的系統綜述表明,現行幾乎沒有可靠的信息。一些小型的調查發現,受過殘割女性生殖器的女性遭受焦慮、抑鬱和創傷後心理壓力緊張症候群的困擾[70]。當受過殘割女性生殖器的女性離開進行割禮的文化社群,發現殘割女性生殖器並不是一種正常現象之後,她們會感到恥辱和被背叛;但如果這些受過殘割女性生殖器的女性依然留在進行割禮的文化社群中,她們會為自己受過割禮而感到驕傲,因為對於她們來說,殘割女性生殖器意味着美麗、尊重傳統、和貞潔[46]。

幾乎沒有研究探討殘割女性生殖器對性功能造成的影響[70]。一份在2013年發表的元分析報告,在分析了15個調查、總共涵蓋了來自7個國家的12,671名受過殘割女性生殖器的女性後發現,受過割禮的女性感到毫無性慾的可能性是未受過割禮女性的兩倍,而且報告性交疼痛的概率高52%。一共有1/3的調查者報告性慾減退[79]。

分佈

殘割女性生殖器的盛行區域位於非洲,東迄索馬里,西至塞內加爾,南至坦桑尼亞、北至埃及。政治科學家Gerry Mackie稱此區域為「令人感興趣的連續區」(intriguingly contiguous)[80]。截至2014年年[update],29個盛行國家中,已有1.3億名女性已經接受過殘割女性生殖器。預估到2050年,此數字會隨人口增加而上升至2億[l]。

2013年時埃及、埃塞俄比亞和尼日利亞有最多的女性與女孩遭遇殘割女性生殖器,估計分別是2720萬人、2380萬人以及1990萬人[82](埃及於2007將殘割女性生殖器視為違法行為、埃塞俄比亞在2004年、尼日利亞則是在2015年)[83][84][85]。2014年,殘割女性生殖器在南撒哈拉地區成年女性盛行率為39%,對於14歲以下的女孩,盛行率為17%。在西非與南非這個比例分別是44%與14%,西非與中非為31%與17%[5]。

上述的資料是由人口與健康調查組織(DHS)的家戶調查而來,是由Macro International所提供,資金來源主要是來自美國國際開發署及多指標集調查組織提供,由聯合國兒童基金會提供的技術及財務支援[86]。調查是在非洲、亞洲及拉丁美洲等地進行,自1984年及1995年進行,約每五年進行一次[87][88]。

第一份有關殘割女性生殖器的調查是1989年至1990年由人口與健康調查組織(DHS)在北蘇丹進行的調查,第一份估計殘割女性生殖器盛行率的出版物是1997年由Macro International的Dara Carr製作,根據七個國家的DHS資料整理而得[89]。聯合國兒童基金會2013年根據70份調查所得的報告,指出殘割女性生殖器集中在非洲的27個國家、也門及伊拉克的庫爾德族[90],在這些國家中有1.33億位女性進行了殘割女性生殖器[91]。

在上述29個國家以外,在印度、阿聯酋、以色列的貝都因人有殘割女性生殖器的記錄,在哥倫比亞、剛果、阿曼、秘魯及斯里蘭卡也有出現過,但不常見[92]。在約旦、沙地阿拉伯、印尼及馬來西亞以及澳洲、新西蘭、歐洲、斯堪的納維亞、美國及加拿大的移民群體也有這類的情形[m][94]。

在有殘割女性生殖器的國家中,多半不是所有女性接受殘割女性生殖器,而是會隨着種族而不同[96]。例如在伊拉克,殘割女性生殖器主要是出現在庫爾德人中,分佈在阿爾貝拉(15至49歲的當地庫爾德女性有58%接受殘割女性生殖器)、蘇萊曼尼亞(54%)及基爾庫克(約20%),全國接受殘割女性生殖器女性比例有8%[97]。

有時殘割女性生殖器是一個種族的標誌,但有時也會隨所在家而不同。埃塞俄比亞和肯雅的東北部鄰近索馬里。在這三個國家索馬里人殘割女性生殖器的比例相近[98]。不過根據2001年的問卷,所有畿內亞的富拉尼人女性都有進行殘割女性生殖器[99],在查德的富拉尼人只有12%進行過,而在尼日利亞,富拉尼人是唯一不進行殘割女性生殖器的主要族群[100]。

中東的庫爾德地區也廣泛存在殘割女性生殖器的行為,2011年6月,伊拉克庫爾德三省將女性割禮和家庭暴力列入刑事犯罪,這是個具有里程碑意義的法律,但始終無法獲得有效實施。在伊拉克北部庫爾德三省,享有很大的自主權,庫爾德當地人平均壽命特別是女性也比伊拉克其他省份要好。但在當地有切割女性生殖器官的傳統。據德國非政府組織2010年的對當地1700名婦女的調查中發現在埃爾比勒和蘇萊曼尼亞兩個省份中72.7%的女性都被切割了生殖器,某些地區幾乎100%。此外許多庫爾德女性由於畏懼強姦和榮譽謀殺而自願將下體縫合,部分人甚至選擇切除輸卵管並將下體完全縫合,終身不嫁。[101]

研究發現殘割女性生殖器較常出現在鄉村地區,最富裕家庭的女性進行殘割女性生殖器的比例較少。大部份國家中,若女性接受小學或小學以上的教育,其女兒接受殘割女性生殖器的比例會較少,但蘇丹及索馬里例外,索馬里女性若接受中學或中學以上的教育,她的女兒接受 殘割女性生殖器的比例反而會增加。在蘇丹境內,女性只要有接受教育,女兒接受殘割女性生殖器的比例就會上昇[102]。

在問卷中,以下是有關殘割女性生殖器種類的問題[103]

- 女陰部位是否只穿孔或切割,但沒有切除性器的任一部位?

- 女陰是否有割除任何部位?

- 女陰部位有縫合(鎖陰手術)嗎?

大部份有受過手術的女性會回答:「切除部份部位」,屬於WHO分類的第1類及第2類[41]。第1類及第2類在埃及都有人進行[n]Mackie在2003年提出第2型比較常見[105],而2011年的一份研究指出第1型比較常見[106]。在尼日利亞南部較常看到第1型,北部則是更嚴格的殘割女性生殖器[107]。

第3型(鎖陰手術)集中在非洲東北部、特別是吉布提、厄立特里亞、索馬里及蘇丹[108]。在2002年至2006年的問卷中,吉布提進行過殘割女性生殖器的女性中,有30%是進行鎖陰手術,在厄立特里亞和索馬里分別是38%及63%[109]。在尼日爾及塞內加爾的女性進行鎖陰手術的比例也比較高[110]。2013年在尼日利亞14歲以下的女童中,估計有3%有進行鎖陰手術[111]。在厄立特里亞,這類的手術和其種族有關,例如2002年有一份統計指出,所有Hedareb族的少女都進行了鎖陰手術,而提格里-提格利尼亞族只有2%,她們大部份是進行「只切割,沒有切除性器任一部位」的殘割女性生殖器[26]。

殘割女性生殖器不一定是從女孩變為女人之間的成年禮,不過常常在女兒年齡較小時進行[113]。女性一般是在剛過15歲之後進行[112]。在一些國家有相關的統計數據,其中有一半的國家其女性是在約五歲時進行殘割女性生殖器[112]。在尼日利亞、馬里、加納及毛里塔尼亞有進行殘割女性生殖器的女性中,有80%是在五歲前進行殘割女性生殖器[114]。1997年也門的人口及健康統計指出76%的女嬰是在出生後二週就進行殘割女性生殖器[115]。

在索馬里、埃及、查德及中非共和國的情形則所有不同,進行殘割女性生殖器的有80%是在五歲至十四歲之間進行[114]。殘割女性生殖器的種類和種族有關,平均年齡也是,在肯雅,Kisi族平均在十歲進行殘割女性生殖器,坎巴族則是在十六歲[116]。

根據UNICEF 2013年的調查,在29個國家中比較15至19歲和45至49歲殘割女性生殖器的比例,有一半的國家呈現下降的趨勢[117]。殘割女性生殖器比例很高的國家,其變化不大,但原本殘割女性生殖器比例就較低的國家,其比例正在下降,或者採用較輕微的方式[118]。根據UNICEF 2014年的資料,女孩接受殘割女性生殖器的比例較30年前低了1/3[119]。

回應有關殘割女性生殖器問卷的女性,是表示她們之前是否有進行過殘割女性生殖器,因此15歲到49歲的發生率不表示目前的趨勢[121]。UNICEF以15歲到49歲為基準,因為14歲以下的女孩都有後續會進行殘割女性生殖器的風險[o]。另一個造成發生率判斷上的困擾是在反對殘割女性生殖器的國家,母親比較不會說自己的女兒其實已進行了殘割女性生殖器[122]。

在2010年時DHS及MICS的問卷開始問婦女她們的女兒是否有進行殘割女性生殖器[123],問卷指出0–14歲殘割女性生殖器發生率最低的是在貝寧的0.3%(15至49歲比率為7%),最高的是馬里74%(15至49歲比率為89%)[5]。

埃及在2008年至2010年之間有進行一項研究(埃及在2007年法律禁止殘割女性生殖器,2008年視為犯罪行為),針對索哈傑及基納大學醫院中的4158名女性以及5歲至25歲的女孩進行有關殘割女性生殖器的問卷。研究者指出 在埃及以第1型的殘割女性生殖器最為常見。在2000至2009年之間,受訪者有3711個已進行了殘割女性生殖器,比率達89.2%[p]。2000年進行殘割女性生殖器的比率有9.6%,在2006年開始下降,2009年下降到7.7%。在2007年後大部份的殘割女性生殖器是由一般的外科醫生進行,研究者推測這是因為殘割女性生殖器視為犯罪行為,婦產科醫生不願意執行,因此改由一般外科醫生進行[106]。

原因

索馬里的女詩人Dahabo Musa在其1988的詩中將鎖陰手術描述為「三次女性的傷痛」:鎖陰手術本身、在新婚的初夜將陰部打開、在分娩後再將陰部縫合[124]。雖然有明顯的痛苦,但在有殘割女性生殖器習俗的地區,都是女性在組織管理包括鎖陰手術在內的各種的殘割女性生殖器。人類學家 Rose Oldfield Hayes在1975年提到住在城市的受教育男性不希望其女兒接受鎖陰手術(比較傾向接受陰蒂切除術),但可能某一天他的母親安排親戚來訪,也就幫孫女作了鎖陰手術[125]。Gerry Mackie比較殘割女性生殖器及纏足。纏足和殘割女性生殖器有些類似,都是因為榮譽、女性貞節、認為對婚姻有益,也都是受到其他女性長輩的支持[q]。

圖 1996年普立茲普立茲特寫攝影獎

— Stephanie Walsh, Newhouse News Service[127]

實現殘割女性生殖器的人認為殘割女性生殖器主要是表示性別的差異,依此觀點,殘割女性生殖器是對女性的去男性化,而男性的割禮是對男性的去女性化[128]。Fuambai Ahmadu是塞拉利昂科諾族的人類學家,在進入桑德社群時接受了陰蒂切除術,作為成人的象徵。她認為強調陰蒂在女性性機能中重要性的想法是男性中心的假設,非洲的女性符號是子宮的受孕[129],鎖陰手術強調封閉及受孕的概念。加拿大人類學家Janice Boddy提到:「陰蒂切除完成了孩童性器官的社會定義,去除了外在輪廓上的雌雄同體。因此女性的身體是被包覆的、封閉的,有生育能力的血液封閉在其中,而男性的身體是不隱藏的、開放的,暴露的。」[130]

在習慣進行鎖陰手術的族群中,一般會希望女性的生殖器是光滑、乾燥、無氣味的,不論男性或女性都會排斥自然正常的外陰[131]。男性似乎會享受用陰莖將鎖陰部位頂開的成果[132]。由於進行過鎖陰手術的外陰較光滑,這些族群也認為鎖陰手術有助於清潔衛生[133]。女性會為了減少陰道潤滑而在陰道中塞入樹葉、樹皮、牙膏等物品。世界衛生組織將這類的行為歸類在第4型殘割女性生殖器中,因為這些在性交中增加的摩擦會造成破皮,也會提高感染的風險[134]。

在問卷中女性支持殘割女性生殖器的常見理由包括社會認同、宗教、清潔衛生、保持貞節、適於結婚及增加男性的性快感[135]。在一份1983年發表,針對北蘇丹的研究中指出,3210名女性中只有558人(17.4%)反對殘割女性生殖器,贊成的人贊成陰唇切除及鎖陰手術過於陰蒂切除術[136]。不過女性的態度也在慢慢改變。2000年時蘇丹有42%知道殘割女性生殖器的女性認為此作法需繼續實施[137]。在2006年時,在馬里、畿內亞、塞拉利昂、索馬里、岡比亞及埃及有超過50%的女性認為應該繼續殘割女性生殖器,而在非洲其他地區、伊拉克及也門的大部份女性認為不應該再進行殘割女性生殖器,不過在一些國家中,贊成和反對的比例其實差距不大[138]。

針對那些願意為其女兒進行殘割女性生殖器的女性,聯合國兒童基金會認為這是:「自我執行的社會習俗」,這些家庭認為需要遵守,以避免沒進行殘割女性生殖器的女兒遭到社會的排斥[139]。

美國人類學家Ellen Gruenbaum在1970年代研究指出,阿拉伯人中已接受女性殘割的女孩會嘲笑哪些沒有接受女性殘割的哲爾馬女孩:「嘿!髒鬼!」(Ya, Ghalfa!),哲爾馬女孩會反諷他們「mutmura」(mutmura是一種穀倉,常需要打開及關閉,就像接受鎖陰手術的女性一樣)。不過她們仍會感受到壓力,回去會問母親說:「怎麼回事!我們沒有像阿拉伯人一樣的小刀(可以進行鎖陰手術)嗎?」[140]

由於相關的醫學資訊的不足,也因為施行殘割女性生殖器者會對殘割女性生殖器的後果加以淡化,因此,女性不會將其身體健康的情形和殘割女性生殖器聯想到一起。拉拉·白爾德(Lala Baldé)是塞內加爾梅迪納·謝里夫村(Medina Cherif)的女性組織領袖,她在1998年告訴Mackie說,當女孩們生病甚至死亡時,會歸因於邪靈的影響。當其他女性知道殘割女性生殖器和健康惡化之間的因果關係時,她們崩潰痛哭。他認為在提供這些資訊前後的調查,可以看出對殘割女性生殖器的支持程度有非常明顯的變化[141]。

1991年由Molly Melching成立的美國非牟利組織Tosta在許多國家提出了社區賦權方案,着重在識字、衛生相關教育及地區的民主,讓女性可以做自己的決定[142]。1997年Malicounda Bambara配合Tostan方案,成為第一個廢止殘割女性生殖器的村莊,在2014年在八個國家已有超過七千個社群放棄殘割女性生殖器和童婚[143]。有一個聯合國人口基金會和聯合國兒童基金會的聯合計劃2014年為止已在非洲十五個國家進行,也是依相同的方式進行[139]。

問卷發現非洲有許多人認為殘割女性生殖器是宗教上的要求,特別是在馬里,茅利塔利亞,畿內亞及埃及等國家,有此想法的人特別的多[145]。格林鮑姆(Gruenbaum)提到當地的人不太會區分此實務是出於宗教、習俗還是貞操,因此不太容易說明這數據進一步的意義[146]在一個聯合國人口基金及聯合國兒童基金會合作的計劃案中,在2008年到2013年間,有20941位宗教領袖及傳統領袖公開說明殘割女性生殖器和宗教無關,宗教領袖發出了2898篇宗教敕令,反對殘割女性生殖器[147]。

雖然殘割女性生殖器最早出現在東北非的時間是在伊斯蘭教之前,不過因為伊斯蘭教強調女性的貞操及隔離,因此此一實務開始認為和伊斯蘭教有關[r]。在可蘭經中沒有提到殘割女性生殖器,在數篇聖訓(一般認為是記錄穆罕默德的言行錄)中讚賞這種行為,認為是高貴的,但不是必須的,其中也有建議使用較溫和的方式,對婦女比較仁慈[s][150]。2007年在開羅舉行的艾資哈爾大學伊斯蘭研究最高委員會中認定:「殘割女性生殖器在核心伊斯蘭教法及其他部分規定中都沒有依據。」[151][t] 也有泛靈論的族群進行殘割女性生殖器,特別是在畿內亞及馬里。也有基督徒進行殘割女性生殖器的情形[153],例如在尼日爾,約有55%的基督徒婦女及女孩進行了殘割女性生殖器,而穆斯林族群中只有2%[154]。聖經上只提到男性的割禮,沒提到殘割女性生殖器,而到非洲的宣教士是最早反對殘割女性生殖器的一群人之一[155]。非洲的猶太教族群中只有埃塞俄比亞的貝塔以色列人有進行女性器切除。猶太教要求男性實行割禮,反對殘割女性生殖器[156]。

歷史

咒語1117

「如果一個人想要知道如何生活,必須使用來自未受殘割女性生殖器女子['m't]的b3d(埃及象形文字代號,含義未知)和未受割禮的禿頭男子的皮屑 [šnft]摩擦全身,並每日覆誦之(一段咒語)。」

——來自埃及棺木上的一段銘文,公元前1991-1786[157]

現在不清楚殘割女性生殖器的起源[158]。Gerry Mackie根據殘割女性生殖器的分布,猜測這是起源自麥羅埃文明和帝國的一夫多妻制,這是在伊斯蘭教興起之前,為了增加父親的信任[159]。

根據歷史學家Mary Knight的研究,古埃及棺材文本中的咒語1117用聖書體提到一名未受殘割女性生殖器的女子('m't):

上述的咒語出現在Sit-hedjhotep的石棺中,石棺現在在埃及博物館,大約是埃及中王國時期的產物(Paul F. O'Rourke認為'm't 可能反而是指一個受殘割女性生殖器的女子)[160]

在大英博物館中有一份西元前163年的希臘文莎草紙,上面提到一個應該已經被殘割女性生殖器(但其實沒有進行)的埃及女孩Tathemis:

在這件事之後,Nephoris(Tathemis的媽媽)騙我,而且開始焦慮,因為依照埃及人的習俗,那時應該是Tathemis要接受割禮的時候。她要我給她1,300銀幣,好幫Nephoris買衣服並且準備她的嫁妝。若她在第18年(西元前163年)的Mecheir月時,二項沒有都達成,或是Tathemis沒有進行割禮,她要立刻賠給我2,400銀幣[161]。

澳洲病理學家 Grafton Elliot Smith 在二十世紀初檢查了上百具木乃伊,指出無法從木乃伊找到進行殘割女性生殖器的證據。由其陰部來看,像是第三型的殘割女性生殖器,因為在製作木乃伊的 過程中,大陰唇的皮膚被拉到肛門處以覆蓋陰裂,可能是為了避免性暴力。因為軟組織可能被屍體防腐者除去或是已被腐化分解,因此也無法確定是否有進 行過第一型或第二型的殘割女性生殖器[162]。

希臘地理學家斯特拉波(西元前64年至西元23年)在西元前25年造訪埃及後,寫下了有關殘割女性生殖器的描述(如右)[u][v]。哲學家斐洛(西元前20年至西元50年)也寫道:「埃及人依照其國家的習俗,會在十四歲的少年及少女舉行割禮,那時少年已開始有精子,少女也開始有月經。」[166]有一份認為是希臘醫師蓋倫寫的文章中也有提到:「當年輕女性的陰蒂大幅度伸出時,埃及人會認為應該將其切除。」[167]

另一位希臘醫生阿彌陀的埃提烏斯(第 5世紀中至第6 世紀中)在其"Sixteen Books on Medicine"中的第16本中,引用了醫生Philomenes的話。當陰蒂長的太大,或是當和衣服磨擦時會引發性衝動時,就會進行殘割女性生殖器。埃提烏斯說:「這種情形下,埃及人似乎認為在陰蒂大幅變大之前切除會比較妥當,尤其是少女快要嫁人的時候。」

手術是以這樣的方式進行:少女坐在椅子上,一個充滿肌肉的少年站在她後面,手臂在少女的大腿下面,讓少女的腿分開,並且穩住身體及腿。醫生站在少女前面,用左手的泛口鉗夾住少女的陰蒂,並且往外拉,右手從鉗夾住的點割下陰蒂。

陰蒂不會完全切除,會保留部份的組織,長度大約會和鼻孔相當。手術只是為了切除過多的組織。因為陰蒂是類似皮膚的組織,若割除太多,怕會出現尿瘺的情形[168]

接下來會用海綿、乳香粉、酒或冰水清理外陰道,然後用浸滿醋的亞麻繃帶包紮至第七天,接着使用爐甘石洗劑、玫瑰花瓣、棗核或是「烤過黏土製成的陰部塗抹粉末」[169]。

鎖陰手術的起源不明,但後來演變成和奴隸有關。Mackie曾引述葡萄牙宣教士 João dos Santos在1609年提到摩加迪沙群島上人們的文字:「他們的習俗㑹將女性(的陰部)縫合,特別是年輕的女奴,使她們無法生育,也讓女奴 比較好賣,一方面是貞節,也有助於主人對她們的信任。」英國的探險家威廉·喬治·布朗在1799年也寫到埃及人會進行殘割女性生殖器,而且會為女奴進行鎖陰手術以避免懷孕[170]。Mackie認為是:「一項和女奴有關的手術變成了榮譽的象徵。」[171]

19世紀歐洲及美國的婦產科醫生用切除陰蒂的方式來治療精神錯亂及女性的自慰[173]。英國醫生羅伯特·托馬斯在1813年建議用切除陰蒂來治療色情狂[174]。第一個有記錄的西方切除陰蒂是記載在1825年的《柳葉刀》雜誌上,是1822年在柏林由卡爾·費迪南德·馮·格雷夫進行,是對一位十五歲,自慰過度的女性所施行的手術[175]。

艾薩克·貝克·布朗是英國的婦產科醫生,倫敦醫學會的主席,也是1845年倫敦聖瑪麗醫院的共同創辦人,他相信自慰,或是「對於陰蒂的不正常刺激」會造成恥骨神經末梢的興奮,會造成歇斯底里、脊髓刺激、痙攣、白痴、癲狂甚至死亡」[176]。依照在1873年《醫療時報公報》中訃聞中提到內容,「只要他有機會,就會動手切除陰蒂。」[177]布朗醫生在1859年到1866之間進行了多次的陰蒂切除手術。他後來發表了《對女性某些形式的精神錯亂,癲癇,僵住症,和歇斯底里的可治癒性》(1866年),倫敦的醫師指責他是騙子,並將他趕出倫敦產科協會[178]。

美國的J.·馬里恩·西姆斯延續了布朗醫師的研究,在1862年在一名女性病患主訴經痛、抽搐和膀胱問題後,切開其子宮頸,並且切除陰蒂,「用布朗醫師建議的方式來緩解緊張及歇斯底里的狀態。」[179]。在同一世紀,紐奧蘭的外科醫生A. J. Bloch因一名二歲的女童持續性的自慰,切除其陰蒂[180]。依照1985年產科和婦科調查的論文,1960年代美國還有用切除陰蒂來治療歇斯底里,色情狂和女同性戀[181]。

反對聲浪

Muthirigu

小刀在鞘中

他們會和教會對抗

時候到了

(教會的)長者啊

當肯雅塔來的時候

他會給你們女生的衣服

你們要為他作飯

— Muthirigu (1929),

基庫尤人舞蹈時的歌曲,對抗教會對於殘割女性生殖器的反對[182]

基庫尤人舞蹈時的歌曲,對抗教會對於殘割女性生殖器的反對[182]

二十世紀初,約翰·阿瑟加入在英屬東非(現今肯雅)基庫尤的蘇格蘭福音會(CSM)服事,新教傳教士當時就開始反對女性割禮的活動。基庫尤人是肯雅的主要族群,他們稱男性及女性的割禮為irua,男性是割除包皮,女性則是類型二的殘割女性生殖器(部分或全部切除小陰唇),這是基庫尤人重要的族群記號,沒有實行割禮的女性稱為irugu,會被逐出社群之外[183]

喬莫·肯雅塔是基庫尤中央聯盟的主席及1963年起的首任肯雅總理,他在1938年提到,對於基庫尤人而言,女性割禮的規定:「是整個部落法律、宗教及道德中,不可缺少的條件」(conditio sine qua non)。沒有一個正常的基庫尤人會和沒有行割禮的人發生性關係或結婚。女性對部落的責任從她的成年禮開始。她在部落歷史中的記錄會從這一天開始,部落會依當時的事件為受割禮的女性命名,這是基庫尤的口頭傳統,讓基庫尤人可以追溯上百年前的人物及事件[184]。

1925年起,蘇格蘭福音會開始宣佈非洲的基督徒禁止進行殘割女性生殖器,許多非洲的宣教機構也有類似的聲明。蘇格蘭福音會宣佈進行殘割女性生殖器的非洲人會被逐出教會,因此有上百人離開教會或是被趕出教會[185]。這樣的對峙使得殘割女性生殖器成為肯雅獨立運動的焦點,肯雅在1929年至1931年有 1929年至1932年肯雅反對殘割女性生殖器運動[186],殖民政府及教會反對殘割女性生殖器,而基庫尤人反對殖民政府及教會的作法。

1929年肯雅宣教協會開始認為殘割女性生殖器不是割禮,而是「對女性的性殘害」,而個人是否進行殘割女性生殖器也就代表他忠於基督教會或是忠於基庫尤中央聯盟[187]。霍爾達·史敦夫是非洲內地會的美國宣教士,在她協助成立的女子學校中反對殘割女性生殖器,在1930年被謀殺。肯雅總督愛德華·格里格告訴肯雅殖民地辦公室說,兇手試圖要為史敦夫進行殘割女性生殖器[188]。

1956年時梅魯族長老協會(Njuri Nchecke)宣佈禁止殘割女性生殖器。然而此舉卻引起族人反抗,之後的三年內,數千名少女用小刀為彼此進行殘割女性生殖器。這個活動在梅魯族稱為「Ngaitana」(自行割禮),如此命名是因為雖然手術是由女孩的朋友所執行,但為了避免提及操刀者的名字,女孩會說是他們自己動刀的。歷史學家萊恩·湯瑪斯(Lynn Thomas)將這個視為是殘割女性生殖器歷史中的重要內容,因為清楚的看出殘割女性生殖器的受害者也成為了加害者[189]

1920年代在埃及展開反對殘割女性生殖器的活動,這是目前已知第一場不是由殖民政府或是傳教士發起的反對殘割女性生殖器活動。當時埃及醫師社群號召禁止殘割女性生殖器[190],同時蘇丹的宗教領袖及英籍婦女也響應活動。蘇丹在1946年禁止鎖陰術,但這條法律執行成效向來不彰[191][w]。埃及政府在1959年在州營醫院禁止鎖陰術,但卻允許在雙親要求下執行部分陰蒂切除術[193][x]

聯合國在1959年要求世界衛生組織調查殘割女性生殖器,但世界衛生組織回應這不是醫療相關議題[194]。女性主義者在1970年代開始提出此一議題[195]。埃及女醫生納瓦勒·薩達在1972年出版的《女人與性》(Women and Sex)中批評殘割女性生殖器,這本書在埃及是禁書,她也因為失去了公共衛生總幹事的工作[196]。她在1980年出版的《夏娃隱藏的臉:阿拉伯世界的女性》(The Hidden Face of Eve: Women in the Arab World)中〈女孩的割禮〉一節中描述她自己在六歲時接受陰蒂切除術的情形:

我不知道他們從我身上切除了什麼,我沒有去找。我只是哭,向我的媽媽呼喚求助。但最令人驚嚇的是我環顧四周,發現她就站在我身邊,是的,就是她,我沒有弄錯,身為我的媽媽,站在這一群陌生人之間,和他們微笑及說話,就好像他們幾分鐘前沒有參與殺害她女兒的行動一樣[197]。

1975年時,美國社會科學家羅斯·歐德菲爾德·海耶斯(Rose Oldfield Hayes)發表殘割女性生殖器相關記錄,她是第一位發表這類記錄的女性學者,她是在和蘇丹的女性直接討論此議題後,得到有關資料。她在《美國民族學家》期刊發表的論文中,稱這種習俗為「殘割女性生殖器」(female genital mutilation),帶來學術界更廣泛的注意[198]。

四年之後的1979年,奧地利裔美籍的女性主義者弗蘭·霍斯肯出版了《霍斯肯報告:女性生殖器及性器官殘割》(The Hosken Report: Genital and Sexual Mutilation of Females,1979)。霍斯肯在此本著作中估計,全球約有110,529,000名女性實施過殘割女性生殖器,分布於20個非洲國家[199]。這是第一篇提出殘割女性生殖器實施人數的文獻,該數據雖為估計值,但後來進行的幾次調查也大略符合此數字。Mackie認為霍斯肯的著作雖然對於數據與資料來源稍嫌不嚴謹,但喚醒世界對於此議題的重視[200]。霍斯肯用「男性暴力的訓練場」來描述殘割女性生殖器,將其中女性的參與者稱為是「參與了毀滅同類的活動」[201]。這段話造成西方及非洲女性主義者之間的衝突。聯合國在1980年7月於哥本哈根舉行的十年中期會議,非洲女性主義者就杯葛其中一個以霍斯肯為主題的會議[202]。

在1979年,世界衛生組織在蘇丹喀土木舉辦「傳統習俗影響婦女與孩童健康研討會」,1981年巴拜克巴德里婦女研究科學協會(BBSAWS)也在喀土木舉辦了三天的研習營「攜手對抗女性割禮對女性造成的殘疾與危害」(Female Circumcision Mutilates and Endangers Women – Combat it!) 。活動結束後有150位學者與活躍人士簽署,宣示對抗殘割女性生殖器。另一個巴拜克巴德里婦女研究科學協會在1984年舉辦的研習營,其中邀請國際社群,簽署給聯合國的聯合聲明。簽署者同意他們在聯合聲明中所寫到的「女性割禮是對人權的暴力,侵犯女性的尊嚴,剝奪女性的性慾,並且是對於女性健康的無端羞辱。」[203]其中包括了:

- 建議非洲女性完全根除女性割禮相關手術。

- 禁絕所有實務上有關殘割女性生殖器的信仰內涵,如將切除陰蒂視為「聖訓」等等。

- 應設計替代儀式,現在一般會稱為「替代式成人禮」[204]

泛非洲影響婦女及兒童的傳統醫療實務協會1984年成立於塞內加爾的達喀爾,此協會呼籲中止女性割禮這項習俗,1993年在維也納舉辦的聯合國世界人權會議也提出類似訴求。這次會議將殘割女性生殖器列為對婦女的暴力行為,並認定此議題是違反人權的議題,不只是醫學議題而已[205]。在1990年代到2000年年代,非洲政府嚴懲或是限制女性割禮。在2003年七月,非洲聯盟批准了馬普拖協議中關於女權的部分,支持禁絕殘割女性生殖器[206]。截至2015年,27個實行殘割女性生殖器的非洲國家中,至少有23個通過禁止法令,不過少數國家仍未完全禁止[y]。

聯合國大會 於1993年12月提出的48/104決議案,亦即《消除對婦女的暴力行為宣言》,就包含了殘割女性生殖器。聯合國在2003年起,將每年2月6日訂為殘割女性生殖器國際零容忍日[209]。同年,聯合國兒童基金會(UNICEF)開始推廣以Gerry Mackie發展的實證性社會規範方法評估介入行為。Gerry 在對於中國如何放棄纏足的習俗研究中,利用賽局理論推估社群究竟如何取得最終共識,而UNICEF也利用此一研究的基礎來進行分析FGM[210],並於2005年,在佛羅倫斯的因諾琴蒂研究中心發表該組織的第一份相關研究報告[211]。

2008年,聯合國人權事務高級專員辦事處等多個聯合國組織在內,共同發表了一份聲明,認定殘割女性生殖器是對人權的侵犯[212]。在2012年12月時,聯合國大會通過67/146號決議,要求致力消除殘割女性生殖器[18]。而在2014年7月聯合國兒童基金會和英國政府共同主辦了第一屆女童高峰會(Girl Summit),目標為結束殘割女性生殖器和童婚的習俗[213]。

2007年,聯合國人口基金(UNFPA) 和 UNICEF 發起一項聯合計劃,旨在使15歲以下少女進行殘割女性生殖器的比例減少四成,並使至少一個國家根絕該習俗。在2008年參與該計劃的國家共15國,包含:吉布提、埃及、埃塞俄比亞、畿內亞、畿內亞比紹、肯雅、塞內加爾,和蘇丹。隔年,布吉內法索、岡比亞、索馬里和烏干達加入;2011年,馬里、厄立特里亞、毛里塔尼亞也加入該計劃[214]。該計劃的第一階段從2008年到2013年為止,投入了近3700萬美金,當中有2000億的資金是由挪威捐獻[215]。第二期則由2014年至2017年[216]。

2013年的計劃中已經讓12,753個社區宣布不進行殘割女性生殖器,整合了5,571個關於殘割女性生殖器的先天與後天的照護預防治療的衛生設施,並且培訓了超過10萬個在照護與預防殘割女性生殖器相關領域的醫生,護士以及助產士。這項計劃幫助了建置烏干達與肯雅的通過儀式替代方案,並在蘇丹支援了早已存在的兒童保護計劃的 Saleema 行動。Saleema 在阿拉伯文的意思是"完整",這個行動促使了這個名詞成為對尚未施行殘割女性生殖器女性的完整表述[217]。此計劃也注意到反殘割女性生殖器的執法成效薄弱,即使有進行逮捕,也會因為檢查機關取證的不充份而失效[218]。因此這個計劃在八個國家(吉布提、厄立特里亞、埃塞俄比亞、畿內亞、畿內亞比紹、肯雅、塞內加爾和烏干達)培訓了3011人執行相關法律,並且支援相關宣傳,提昇當地的意識[219]。

截至2013年[update]為止,在非洲及中東以外的國家,已有33個國家立法禁止殘割女性生殖器[207]。殘割女性生殖器由移民帶入澳洲、新西蘭、歐洲、北美、斯堪的納維亞半島等地;這些地區立法禁止殘割女性生殖器[z][221]。而在1982年頒布禁令的瑞典,成為第一個對於殘割女性生殖器做出法規限制的西方國家[222]。前殖民列強如比利時、英國、法國、荷蘭等國也隨後進行立法禁止,或是做出聲明釐清該手術違反現行法條[223]。

加拿大於1994年7月授予來自索馬里的卡德拉·哈桑·法拉赫難民身份時,即認定殘割女性生殖器是一種對女性的迫害[224];卡德拉·哈桑·法拉赫在加拿大避難以避免她的女兒遭受殘割女性生殖器之苦。加拿大政府於1997年修改加拿大刑法法典268條法條中的部分法條,明令禁止殘割女性生殖器,但若接受手術之人已滿18歲且沒有因此造成身體傷害則不在禁止範圍內[225]。截止至2015年2月,仍未有針對殘割女性生殖器的訴訟[226]。

美國疾病控制與預防中心(CDC在1997年時預估,在1990年時美國有16.8萬名女性經歷過殘割女性生殖器或是在這樣的風險當中[227]。據美國疾病控制與預防中心2015年的一份初步且未公開的研究預測,美國大約有50萬名女性曾經歷過殘割女性生殖器,或是有可能經歷過殘割女性生殖器[228]。1994年3月,一名尼日爾的女性因其女有可能遭受殘割女性生殖器之苦成功抗辯美國政府驅逐出境的命令[229]。另外,於1996年來自多哥共和國的法西亞·卡辛嘉成為美國第一位因為逃避殘割女性生殖器就而取得庇護的女性[230]。不過截至2006年為止,一些聯邦上訴法庭主張父母不應因害怕其子女遭受殘割女性生殖器為理由接受庇護,尤其是在案中兒童是美國合法居民或公民的情況下[231]。

1996年美國法典第18卷116條將以非醫療目的對未成年少女施行殘割女性生殖器定義為非法行為[232],2013年美國國防授權法案禁止以殘割女性生殖器為目的將未成年人運送出國[233]。美國小兒科學會反對任何形式的殘割女性生殖器。小兒科學會於2010年提出「針刺或切割陰蒂的皮膚」沒有危害且可以滿足父母要求,但在遭投訴後撤回了此說法[234]。美國首例殘割女性生殖器定罪案是在2006年,一位埃塞俄比亞移民哈立德·阿德姆因為以剪刀切除兩歲女兒的陰蒂而被判處十年徒刑[235]。

歐洲議會稱歐洲截至至截至2009年3月[update]時有近50萬名婦女受過殘割女性生殖器[237]。法國考慮到移民的同化對法國民族身分與團結至關重要,因此以嚴厲對待殘割女性生殖器出名。[238]。法國有大約三萬名婦女經歷過殘割女性生殖器。家庭計劃輔導員科萊特·加勒德寫到:殘割女性生殖器首次在法國出現時,公眾的反應是西方人不要干預此事;直到1982年兩名女童因殘割女性生殖器死亡後(其中一名三個月大)公眾看法才得到改變[239]。法國刑法中涉及兒童暴力的條款禁止殘割女性生殖器[240]。所有在法國出生的兒童在六歲之前需要進行包括檢查生殖器在內的體檢;醫生若檢查到殘割女性生殖器,有義務舉報[238]。1982年法國出現了首宗關於殘割女性生殖器的民事訴訟,1993年出現了首宗刑事訴訟[241]。1999年一名女性因為對48位女孩施行殘割女性生殖器而被判八年徒刑[242]。截至2014年,在超過四十宗刑事案件中起訴了超過一百名父母及兩位從事殘割女性生殖器的人員[238][240]。

在2011年約13.7萬名居住在英格蘭與威爾斯地區的女性,出生於施行殘割女性生殖器的國家[243]。1985年,英國頒布相關禁令禁止對兒童或成人實施殘割女性生殖器[244]。該法案被2003年殘割女性生殖器法案與2005年蘇格蘭禁止殘割女性生殖器法案取代,新法案中進一步禁止將英國公民或永久居民帶出國外實行殘割女性生殖器的行為[245][aa]。聯合國消除對婦女一切形式歧視公約在2013年要求各國政府「務必在立法上完整規範殘割女性生殖器」[247]。次年有一男子與一醫生被起訴;該醫生將一名曾受殘割女性生殖器的婦女陰部打開後重新縫合。2015年兩人無罪獲釋[248]。

對反對意見的評論

人類學家埃里克·西爾弗曼於2004年寫到,她認為殘割女性生殖器已成為「當代人類學中最重要的道德議題之一」。

一些文化價值觀嚴重扭曲的人類學家們指控「支持廢除殘割女性生殖器者」為文化殖民主義者;相對地,這些人類學家也因為所持的道德相對主義及未能成功捍衛人權普世概念而被批評[249]。根據針對反對方的批評,認為反對方所提的生物還原論、不認同殘割女性生殖器背後的文化價值,逐漸在削弱施行殘割的機制,並以此將其邊緣化——尤其是藉由稱呼非洲籍父母是「殘割者」(mutilator) [250]。但不認同反對方意見的非洲人們,似乎仍捍衛殘割女性生殖器的實行[251]。女權主義理論家歐比歐瑪·那亞米卡——她個人極反對殘割女性生殖器,主張「沒有一位女性應被施行割禮。」[ab],但她認為將「女性割禮」重新命名為「殘割女性生殖器」(female genital mutilation)的影響是不可低估的:

在這場命名遊戲中,雖然討論的是非洲女性,卻隱含着西方文明與試圖滌淨所謂野蠻的非洲文化和穆斯林文化的關聯性(甚至是必要性),這標誌着殖民主義和傳教士熱衷於(zeal)定義何謂「文明」,並想着如何及何時要強迫沒有要求得到這些的人們接受這一切[253]

烏干達法學教授西爾維亞·塔馬利認為早期西方世界對於殘割女性生殖器的反對聲浪來自於猶太教-基督教價值觀,他們認為非洲社會的家庭價值和性觀念是原始且必須矯治的,包含乾陰道性交、一夫多妻制、聘禮,以及夫兄弟婚等等[254]。塔馬利表示,非洲女權主義者「不容忍這些非洲世界傳統舉措產生的負面影響」,卻「完全容忍帝國主義、種族歧視,以及對於非洲女性的稚化鄙視。」[254]

人類學者和女權主義者一直對於殘割女性生殖器的存廢爭論不休,蓋因人類學者主要關注陋習容忍性,而女權主義者則聚焦於普世性的平等女權。人類學家克莉絲汀·瓦萊寫道,1970年代至1980年代之間,弗蘭·霍斯肯、瑪麗·戴莉,和漢妮·萊特富特-克萊恩(Hanny Lightfoot-Klein)等女權主義者推動反殘割女性生殖器運動時,聲援的文學家利用淺顯的比喻,將非洲女性形塑為因虛假意識影響,而參與對自己身體進行迫害的受害者形象。這促使法國人類學學會於1981年聲明立場,當時是殘割女性生殖器前期論戰的最高峰。聲明表示「今日的女權主義,實則昨日殖民主義者教條式的禮教。」[255]

另外有一些人認為,部分行為對實施過殘割女性生殖器手術的女性相當不敬,展示她們身體及陰部的照片。歷史學家Chima Korieh以1996年普立茲獎得主Stephanie Welsh的得獎作品為例,該照片以一名正在接受殘割女性生殖器的肯雅女孩做為題材,並被12家美國媒體刊登,然而根據Korieh的說法,那名肯雅女孩根本沒有同意Welsh的拍攝,更遑論是刊登[256]

歐畢歐馬·內梅卡(Obioma Nnaemeka)提出一個比起殘割女性生殖器更廣泛的重要議題:為什麼包含西方國家在內,全世界有那麼多地方「虐待及污化」女性身體的舉措[257]?許多作家將殘割女性生殖器與整形手術提出來做比較[258]愛爾蘭皇家外科醫學院的羅南·康羅伊在2006年寫到生殖器整形手術「驅動著女性生殖器殘割前進」,因其鼓勵女性將自然個體上的差異視為缺陷[259]。人類學家法德瓦·拉·金蒂將殘割女性生殖器與隆乳互相比較,因為乳房具有的哺育功能竟然次於取悅男性性快感[260]。博奴瓦特·格魯在1975年提出類似的論點,點出殘割女性生殖器與整形手術並將其視為男性沙文主義與父系社會的威權[261]。

卡拉·歐巴瑪雅主張殘割女性生殖器有助於女性與社群好好相處,隆鼻與男性割包皮也有相同的道理[262]在埃及,儘管在2007年對殘割女性生殖器下了禁令,女性想讓自己的女兒進行殘割女性生殖器,因此討論需要藉由amalyet tajmeel(外科整形手術)來移除看起來多餘的外生殖組織,讓陰部有比較能夠接受的外型[263]。

世界衛生組織並不將陰唇整型術及去除陰蒂包皮視為殘割女性生殖器,但它的定義是為了防止漏洞的產生,而確實有許多對於成人的作法都不在世界衛生組織的分類中[264]。有些禁止殘割女性生殖器的國家只着重在未成年者,像是加拿大和美國。包括瑞典和英國在內的許多國家,立法禁止任何與殘割女性生殖器有關的手術,甚至涵蓋到整形手術。以瑞典來說,「無論受術者是否同意手術的進行,瑞典政府都禁止切除或會對女性外部生殖器官產生永久性變化的手術」[265]。婦產科醫生彼吉妲·艾森(Birgitta Essén)和人類學家莎拉·瓊斯達特(Sara Johnsdotter)提到,在法律上似乎可以顯示西方國家和非洲地區對於陰部的觀念差異,且非洲的女性(尤其在產後尋求再縫陰手術的婦女)不太容易自行做出手術選擇的決定[266]。

有些人質疑,殘割女性生殖器和女孩為了體態而節食有什麼不同?哲學家瑪莎·努斯鮑姆認為此兩者最大的差異在於,接受殘割女性生殖器的女孩通常是被硬生生的抓去接受手術。她以色誘和強暴互相比較,認為相較於前述的物理性脅迫,女孩因社會眼光的壓力而進行節食,於道德和法律上相對有理據。此外,瑪莎又做了一些延伸探討,認為實行殘割女性生殖器的國家,大部分識字率和發展程度較低,而影響了女性受知的機會,這使她們選擇的能力大幅降低[267]。

一些評論者認為雙性人孩子的生殖器改變手術侵犯了兒童的人權,這些孩子一出生因為擁有雙性生殖器而被醫生診斷修正。法律學者南希·厄萊雷奇(Nancy Ehrenreich)和馬克·巴爾(Mark Barr)表示上述案例有數千件在美國發生,並說道這在醫學上是不必要,但比殘割女性生殖器更廣泛,且在生理與心理上有嚴重的後果。他們歸因於反殘割女性生殖器運動者因白人特權,對於雙性者的漠視,與一種拒絕承認「類似且不必要和有害的生殖器切割就發生在自家後院。」[268]。

參見

腳註

总结

视角

- UNICEF 2013:「在當地,(居民)認為這是一項社會義務。且他們大多廣泛認為,如果他們(的家人)沒有做,必須付出包含社會排斥、批評、嘲笑、羞辱,或在擇偶時被視為缺陷者。」[3]:15

Nahid F. Toubia, Eiman Hussein Sharief, 2003: "One of the great achievements of the past decade in the field of FGM is the shift in emphasis from the concern over the harmful physical effects it causes to understanding this act as a social phenomenon resulting from a gender definition of women's roles, in particular their sexual and reproductive roles. This shift in emphasis has helped redefine the issues from a clinical disease model (hence the terminology of eradication prevalent in the literature) to a problem resulting from the use of culture to protect social dominance over women's bodies by the patriarchal hierarchy. Understanding the operative mechanisms of patriarchal dominance must also include understanding how women, particularly older married women, are important keepers of that social hegemony."[15]

- UNICEF 2005: "The large majority of girls and women are cut by a traditional practitioner, a category which includes local specialists (cutters or exciseuses), traditional birth attendants and, generally, older members of the community, usually women. This is true for over 80 percent of the girls who undergo the practice in Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Eritrea, Ethiopia, Guinea, Mali, Niger, Tanzania and Yemen. In most countries, medical personnel, including doctors, nurses and certified midwives, are not widely involved in the practice."

- UNICEF 2013: "These categories do not fully match the WHO typology. Cut, no flesh removed describes a practice known as nicking or pricking, which currently is categorized as Type IV. Cut, some flesh removed corresponds to Type I (clitoridectomy) and Type II (excision) combined. And sewn closed corresponds to Type III, infibulation."[26]

- "[There is a] common tendency to describe Type I as removal of the prepuce, whereas this has not been documented as a traditional form of female genital mutilation. However, in some countries, medicalized female genital mutilation can include removal of the prepuce only (Type Ia) (Thabet and Thabet, 2003), but this form appears to be relatively rare (Satti et al, 2006). Almost all known forms of female genital mutilation that remove tissue from the clitoris also cut all or part of the clitoral glans itself."[43]

- WHO 2014: "Narrowing of the vaginal orifice with creation of a covering seal by cutting and appositioning the labia minora and/or the labia majora, with or without excision of the clitoris (infibulation).

"Type IIIa, removal and apposition of the labia minora; Type IIIb, removal and apposition of the labia majora."[45]

- USAID 2008: "Infibulation is practiced largely in countries located in northeastern Africa: Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Somalia, and Sudan. ... Sudan alone accounts for about 3.5 million of the women. ... [T]he estimate of the total number of women infibulated in [Djibouti, Somalia, Eritrea, northern Sudan, Ethiopia, Guinea, Mali, Burkina Faso, Senegal, Chad, Nigeria, Cameroon and Tanzania, for women 15–49 years old] comes to 8,245,449, or just over eight million women."[17]

- Jasmine Abdulcadira, Swiss Medical Weekly, 2011:"In the case of infibulation, the urethral orifice and part of the vaginal opening are covered by the scar. In a virgin infibulated woman the small opening left for the menstrual fluid and the urine is not wider than 2–3 mm; in sexually active women and after the delivery the vaginal opening is wider but the urethral orifice is often still covered by the scar."[49]

- Elizabeth Kelly, Paula J. Adams Hillard, Current Opinion in Obstetrics & Gynecology, 2005: "Women commonly undergo reinfibulation after a vaginal delivery. In addition to reinfibulation, many women in Sudan undergo a second type of re-suturing called El-Adel, which is performed to recreate the size of the vaginal orifice to be similar to the size created at the time of primary infibulation. Two small cuts are made around the vaginal orifice to expose new tissues to suture, and then sutures are placed to tighten the vaginal orifice and perineum. This procedure, also called re-circumcision, is primarily performed after vaginal delivery, but can also be performed before marriage, after cesarean section, after divorce, and sometimes even in elderly women as a preparation before death."[56]

- WHO 2005: "In some areas (e.g. parts of Congo and mainland Tanzania), FGM entails the pulling of the labia minora and/or clitoris over a period of about 2 to 3 weeks. The procedure is initiated by an old woman designated for this task, who puts sticks of a special type in place to hold the stretched genital parts so that they do not revert back to their original size. The girl is instructed to pull her genitalia every day, to stretch them further, and to put additional sticks in to hold the stretched parts from time to time. This pulling procedure is repeated daily for a period of about two weeks, and usually no more than four sticks are used to hold the stretched parts, as further pulling and stretching would make the genital parts unacceptably long."[60]

- 聯合國兒童基金會2014年報告:「如果現在到2050年之間沒有任何減緩,從2013年每年有360萬女童受到割禮的數量將會成長到2050年的660萬。但如果在過去三十年的不斷成長的數率有所維持,受影響的女童數目將會從現在的每年360萬增加到2050年的410萬。」

「不論是上面兩種的哪一個情境,受到女性割禮的兒童與成人將會因為人口成長的關係持續增加。如果什麼都不做,受影響的女童與成人的數量將會從現在的1億3千3百萬成長到2015年的3億2千5百萬人。然而,如果現在的成果有維持住,現在受影響的1億3千3百萬到2050年將會有1億9千6百萬人,幾乎1億3千萬的女童將會免於這場對於其人權的重大侵犯。」

(英文原文)UNICEF 2014: "If there is no reduction in the practice between now and 2050, the number of girls cut each year will grow from 3.6 million in 2013 to 6.6 million in 2050. But if the rate of progress achieved over the last 30 years is maintained, the number of girls affected annually will go from 3.6 million today to 4.1 million in 2050.

"In either scenario, the total number of girls and women cut will continue to increase due to population growth. If nothing is done, the number of girls and women affected will grow from 133 million today to 325 million in 2050. However, if the progress made so far is sustained, the number will grow from 133 million to 196 million in 2050, and almost 130 million girls will be spared this grave assault to their human rights."[81]

- UNICEF 2003: "The percentage of girls and women of reproductive age (15 to 49) who have experienced any form of FGM/C is the first indicator used to show how widespread the practice is in a particular country ... A second indicator of national prevalence measures the extent of cutting among daughters aged 0 to 14, as reported by their mothers. Prevalence data for girls reflect their current – not final – FGM/C status, since many of them may not have reached the customary age for cutting at the time of the survey. They are reported as being uncut but are still at risk of undergoing the procedure. Statistics for girls under age 15 therefore need to be interpreted with a high degree of caution ..."[93]

- Gerry Mackie, 1996: "Footbinding and infibulation correspond as follows. Both customs are nearly universal where practiced; they are persistent and are practiced even by those who oppose them. Both control sexual access to females and ensure female chastity and fidelity. Both are necessary for proper marriage and family honor. Both are believed to be sanctioned by tradition. Both are said to be ethnic markers, and distinct ethnic minorities may lack the practices. Both seem to have a past of contagious diffusion. Both are exaggerated over time and both increase with status. Both are supported and transmitted by women, are performed on girls about six to eight years old, and are generally not initiation rites. Both are believed to promote health and fertility. Both are defined as aesthetically pleasing compared with the natural alternative. Both are said to properly exaggerate the complementarity of the sexes, and both are claimed to make intercourse more pleasurable for the male."[126]

- Gerry Mackie, 1996: "The Koran is silent on FGM, but several hadith (sayings attributed to Mohammed) recommend attenuating the practice for the woman's sake, praise it as noble but not commanded, or advise that female converts refrain from mutilation because even if pleasing to the husband it is painful to the wife."[149]

- Strabo, Geographica, c. 25 BCE: "One of the customs most zealously observed among the Aegyptians is this, that they rear every child that is born, and circumcise [περιτέμνειν, peritemnein] the males, and excise [ektemnein] the females, as is also customary among the Jews, who are also Aegyptians in origin, as I have already stated in my account of them."[164]

Book XVI, chapter 4, 16.4.9: "And then to the Harbour of Antiphilus, and, above this, to the Creophagi [meat-eaters], of whom the males have their sexual glands mutilated [kolobos] and the women are excised [ektemnein] in the Jewish fashion."

- Knight 2001 writes that there is one extant reference from antiquity, from Xanthus of Lydia in the fifth century BCE, that may allude to FGM outside Egypt. Xanthus wrote, in a history of Lydia: "The Lydians arrived at such a state of delicacy that they were even the first to 'castrate' their women." Knight argues that the "castration", which is not described, may have kept women youthful, in the sense of allowing the Lydian king to have intercourse with them without pregnancy. Knight concludes that it may have been a reference to sterilization, not FGM.[165]

- Egypt banned FGM entirely in 2007.

- For example, UNICEF 2013 lists Mauritania as having passed legislation against FGM, but (as of that year) it was banned only from being conducted in government facilities or by medical personnel.[207]The following countries, in which FGM is concentrated, have placed restrictions on it. An asterisk indicates a ban:

- Benin (2003), Burkina Faso (1996*), Central African Republic (1966, amended 1996), Chad (2003), Côte d'Ivoire (1998), Djibouti (1995, amended 2009*), Egypt (2008*), Eritrea (2007*), Ethiopia (2004*), Ghana (1994, amended 2007), Guinea (1965, amended 2000*), Guinea-Bissau (2011*), Iraq (2011*), Kenya (2001, amended 2011*), Mauritania (2005), Niger (2003), Nigeria (2015*), Senegal (1999*), Somalia (2012*), Sudan, some states (2008–2009), Tanzania (1998), Togo (1998), Uganda (2010*), Yemen (2001*).[208]

- UNICEF 2005: "Beyond economic factors, migratory patterns have frequently reflected links established in the colonial past. For instance, citizens from Benin, Chad, Guinea, Mali, Niger and Senegal have often chosen France as their destination, while many Kenyan, Nigerian and Ugandan citizens have migrated to the United Kingdom.

"In the 1970s, war, civil unrest and drought in a number of African states, including Eritrea, Ethiopia and Somalia, resulted in an influx of refugees to Western Europe, where some countries, such as Norway and Sweden, had been relatively unaffected by migration up to that point. Beyond Western Europe, Canada and the USA in North America, and Australia and New Zealand in Australasia also host women and children who have been subjected to FGM/C, and are home to others who are at risk of undergoing this procedure."[220]

- 2003年殘割女性生殖器法案: "A person is guilty of an offence if he excises, infibulates or otherwise mutilates the whole or any part of a girl's labia majora, labia minora or clitoris," unless "necessary for her physical or mental health." Although the legislation refers to girls, it applies to women too.[246]

- 原文:"If one is circumcised, it is one too many"

參考資料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads