李鴻章

中国清朝末期高官 来自维基百科,自由的百科全书

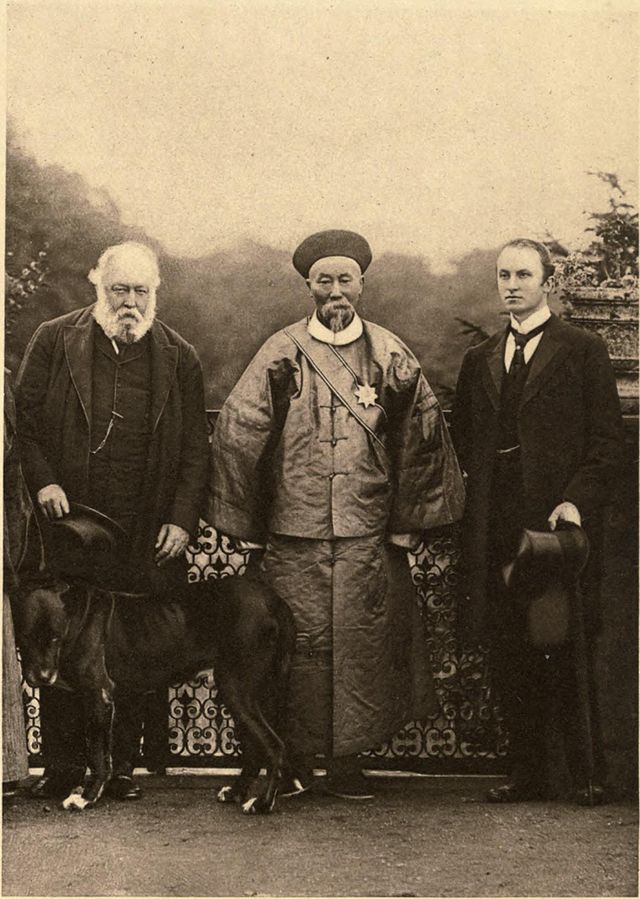

李鴻章(1823年2月15日—1901年11月7日),訓名章銅,字少荃、子黻、漸甫,號儀叟、省心,謚文忠,人稱李中堂[註 1]、李傅相[註 2]。安徽廬州合肥人,晚清重臣,近代中國重要的政治家、軍事家、外交家、實業家、改革家、淮軍創始人兼最高領袖。為曾國藩門生。道光丁未進士,累官至太子太傅、文華殿大學士、北洋通商大臣、直隸總督,爵位一等肅毅伯,追贈太傅,追晉侯爵。

李鴻章歷經討伐太平軍、平定捻軍、洋務運動、清法戰爭、甲午戰爭及義和團運動,是清朝地方武裝淮軍的創建者和領導者,並且為清朝建立了一支西式海軍北洋水師[1][來源可靠?]。

李鴻章被近代史學家唐德剛認為其「內悅昏君,外御列強」,有着靈巧的外交手腕,與曾國藩、左宗棠和張之洞並稱晚清「中興四大名臣」。李鴻章曾獲英國維多利亞女皇授予皇家維多利亞勳章[2]。美國總統格蘭特稱李為當時世界上四大偉人之首,與當時英國首相本傑明·迪斯雷利,法國總理甘必大,德國宰相俾斯麥齊名[3]。他的著作收於《李文忠公全集》。

生平

李鴻章的先祖本姓許,從江西湖口遷至安徽省廬州府合肥縣(今合肥市)。李鴻章的八世祖許迎溪將次子慎所過繼給姻親李心莊。李家到李鴻章高祖時,終於勤儉致富,有田二頃。父親李文安(1801年-1855年)經多年苦讀,終於在道光十八年(1838年)三甲進士,榜名李文玕,使李氏家族成為當地名門望族,同年考取的有曾國藩。李鴻章於道光二十七年(1847年),中第二甲第三十六名[4],在同年考取的還有,第一甲第一名的張之萬、第二甲第八名的沈桂芬、第三十九名的沈葆楨、第六十名的郭嵩燾,以及第三甲第六名的馬新貽、第一百十四名的朱次琦等中國近代史上的著名人物[5]。

清宣宗道光三年正月初五日(1823年2月15日),李鴻章出生於合肥縣磨店鄉(今合肥市瑤海區東北部,磨店當地現在已重新修繕了李鴻章家廟。[6]同時磨店當地亦有以少荃為名的少荃湖)。李鴻章在兄弟中排行第二,大哥李瀚章(1821年-1899年),後來也官至總督;三弟李鶴章、四弟李蘊章、五弟李鳳章、六弟李昭慶(1835年-1873年),後來也都非富即貴。

道光二十三年(1843年),李鴻章在廬州府學被選為優貢。時任京官的父親望子成龍,寫信催促鴻章進京,準備來年順天府的鄉試。鴻章於是來到北京,並作《入都》詩10首,以抒發胸懷。其中一首云[7]:

| “ | 丈夫只手把吳鈎,意氣高於百尺樓。

一萬年來誰著史,三千里外欲封侯。 定須捷足隨途驥,那有閒情逐野鷗。 笑指蘆溝橋畔路,有人從此到瀛洲。

|

” |

道光二十四年(1844年)甲辰恩科順天鄉試取中舉人,但次年會試落第,在曾國藩府中補習受教[8];道光二十七年(1847年),二十四歲的李鴻章考中進士,選入翰林院任庶吉士。同時,受業曾國藩門下,講求經世致用之學。三年後翰林院散館,獲留館任編修。

道光三十年十二月十日(1851年1月11日),廣東花縣塾師洪秀全自稱「耶和華之次子、耶穌之弟」,利用一些基督教教義與《四福音》文句,以傳播拜上帝教為途徑在廣西桂平紫荊山麓金田村聚眾起義,建號太平天國,軍曰太平軍,經過兩年多的戰鬥,從廣西一隅經湖南攻克武昌,直入長江流域,奠都江寧(今江蘇南京),建立了一個與清朝抗衡之政權,並開始北伐西征。

當時清朝武裝八旗綠營腐朽不堪,於是咸豐帝一面用嚴刑重賞來阻止文武百官潰逃,驅使他們繼續為國效力;另一面努力爭取漢族士紳的支持,動員他們憑藉自己在本鄉本地的政治、經濟和宗族勢力,「結寨團練」,「搜查土匪」,配合清軍與太平軍作戰。

咸豐三年(1853年),從武漢順江東下的太平軍佔領安慶,殺死巡撫蔣文慶。咸豐帝詔諭工部左侍郎呂賢基前往安徽,辦理團練防剿事宜。呂賢基以李鴻章籍隸安徽,熟悉鄉情,奏請隨營幫辦一切,遂受命回籍辦團練。同年年底太平軍攻破舒城,呂賢基自害殉國。次年一月,安徽巡撫江忠源因廬州城破自盡,李鴻章投入新任巡撫福濟幕下,多次領兵與太平軍作戰,官封道台。

咸豐八年(1858年)冬,李鴻章入曾國藩幕府襄辦營務,負責起草文書。鴻章生活頗無規律,晚睡懶起,曾國藩教訓他:「少荃,既入我幕,我有言相告,此處所尚惟一『誠』字而已。」言訖拂袖而去,李鴻章「為之悚然」。其後安徽巡撫翁同書(同治帝、光緒帝之師翁同龢長兄)對太平天國戰爭時棄城逃跑,曾國藩起草《參翁同書片》時採用李鴻章之草稿:「臣職份所在,例應糾參,不敢以翁同龢之門第鼎盛,瞻顧遷就」(當時翁同龢之父翁心存正處高位),並因此更欣賞李鴻章的才華。但李鴻章也因此與翁同龢結怨,日後翁得勢後處處刁難北洋水師,乃至清廷在甲午戰爭一敗塗地[9]。

咸豐十年(1860年),李鴻章統帶淮揚水師。湘軍佔領安慶後,被曾國藩奏薦「才可大用」,命回合肥一帶募勇。

同治元年(1862年),編成淮勇五營,曾國藩以上海係為「籌餉膏腴之地」,命淮勇乘英國輪船以中立國名義通過太平軍控制的江寧長江江面抵達上海,自成一軍,是為淮軍。旋經曾國藩推薦任江蘇巡撫。在掌握地方實權後,在江蘇大力擴軍,採用西方新式槍炮,儼然乃新式陸軍,使淮軍在兩年內由六千多人增至六萬多人,成為清軍中裝備精良、戰鬥力較強的一支地方武裝(後來的淮系軍閥乃以此為基礎)。李鴻章及淮軍五虎將、援軍到上海後,同外國僱傭軍(後組建為常勝軍)進攻太平軍,與湘軍一起包圍太平天國。

李鴻章率領淮軍和英國籍的外聘軍官查理·戈登率領的常勝軍協同,1863年1月,太平軍常熟守將駱國忠投降後,清軍接連攻陷太倉、崑山,包圍了蘇州。12月,勸服太平軍郜永寬叛變,殺譚紹光投降,清兵攻克蘇州。

同治二年(1863年),李鴻章在包圍蘇州太平軍後,戈登向李建議,採取誘降策略,欲兵不血刃攻克蘇州,經過一番秘密聯絡和談判,雙方約定:郜永寬獻上譚紹光首級以及整個蘇州城,李鴻章則保郜及部下性命,並給副將以上的人一定官職,由戈登居中擔保,遂成功策反蘇州城內的太平軍高級將領,最終使得三萬太平軍投降,根據約定李鴻章許諾只要太平軍投降,一律不予追究,結果投降兩天後,三萬太平軍就被李鴻章的淮軍屠殺了;同治二年十月二十六日(1863年12月5日),郜永寬、伍貴文、汪安均、周文佳、范啟發、張大洲、汪懷武、汪有為等八名太平軍降將到淮軍營中見李鴻章,程學啟率百餘人突入午宴,將八名降將殺死。程學啟提着八人首級入城,稱「八人反側,已伏誅矣!」戈登對殺降一事不滿,認為違背君子協定,不但痛罵程學啟不講道義,還提着火槍要找李鴻章算帳。但李鴻章卻稱:「此中國軍政,與外國無干,不能為汝認錯。」,且給曾國荃的信中,洋洋得意地說,這次「拴殺偽王六,偽天將五,皆忠逆部下悍黨,稍可自娛」,在給郭嵩燾的信中也說,這次「蘇州、無錫苦戰數月而得之,所以少愜意者,誘斬六偽王四天將,而解散忠黨二十萬之眾」。而曾國藩亦稱讚此次殺降行徑說:「此間近事,惟李少荃在蘇州殺降王八人最快人意」,「殊為眼明手辣」。朝廷也稱:「所辦並無不合」,「甚為允協」。

1864年5月,淮軍在常州與陳坤書率領的太平軍激戰,11日攻克常州。後和湘軍一起基本剿滅太平天國。接着李鴻章參與平定了捻軍叛亂,因功加協辦大學士,且保住了即將崩潰的清王朝,因此被譽為「中興名臣」。

天津教案曾國藩處置失利,去職,被大量官民指責為「曾國賊」。李鴻章出任直隸總督,後又兼北洋通商大臣,授文華殿大學士,籌辦洋務,成為同治、光緒兩朝的重臣。因為直隸總督兼北洋大臣手握兵權,統領一方,有人甚至稱其「坐鎮北洋,遙執朝政」。

江南製造局的創建和曾國藩有密切關係。1863年盤踞安慶的兩江總督曾國藩「擬設立鐵廠」,特地派遣從美國留學歸來、懷有用西方科技文明改造中國願望的容閎赴美購買「制器之器」。時任江蘇巡撫的李鴻章遵示撥款萬兩,「交令速往」,並復函曾國藩說:「西人制器之器,實為精巧。醇甫此行,當可購到。海疆自強,權輿於是。」[10]

當時李鴻章與上海道道尹丁日昌彼此講求禦侮之策、制器之方。李鴻章認為,先前設立的炸彈三局,「機器僅值萬餘金,不全之器甚多」,急需「買制齊全」,若托洋商回國代購,路遠價重,毫無把握;不如就近在上海「訪有洋人出售鐵廠機器,確實查驗議價定買,可以立時興造」。1865年,李鴻章讓丁日昌訪求數月,購得設在上海虹口的美商旗昌鐵廠,合併原由丁日昌、韓殿甲主持的兩個炮局,於9月奏准成立江南製造總局。容閎所購機器,『亦於是時運到,歸併一局。所有局務,責成丁日昌督察籌劃,先造槍炮兼造制器之器。1867年該局遷至上海城南高昌廟,建造機器廠、洋槍樓、汽爐廠、木工廠、鑄銅鐵廠、熟鐵廠、輪船廠等,開始製造兵輪。後來,該局於1868年至1870年間,陸續設立翻譯館、汽錘廠、槍廠,並在龍華鎮建廠製造洋槍細藥及銅帽炮引,使之逐漸成為一個以生產槍炮彈藥為主、輔之以修造船艦的綜合性新式軍用企業。

1865年,李鴻章升署兩江總督後,將馬格里主持的蘇州洋炮局遷到南京,在雨花台設廠,改稱金陵機器局。此後,逐漸擴充規模,改良設備,到1860年代末,已能製造多種口徑的大炮、炮車、炮彈、槍子和各種軍用品。

1865年5月,慈禧太后在飛諭李鴻章派兵北援的同時,命其派員赴天津在崇厚主持下開局鑄造炮彈,以資應用。慈禧此舉,「隱寓防患固本之意」[11],企圖建立由滿洲貴族直接控制的軍火工廠,打破漢族官僚對新式軍工企業的壟斷,藉以扭轉外重內輕的局面。李鴻章看穿了慈禧的真實用心,採取了敷衍態度。

6月,他在復奏後第三天,致函率兵北援的潘鼎新說:「天津設局製造,奏中姑宕一筆。俟弟到直,如再有旨催,容與雨生商辦。」「崇厚等如太外行,或多批斥,即作罷論。」8月他函詢潘鼎新:「天津設局製造一事,崇公如何商議?彼太外行,或不甚究心,便可從緩。」[12]「奏中姑宕一筆」、「便可從緩」、「即作罷論」云云表明,只要再無廷旨,就想一推了之。其實,崇厚並非「外行」,所以李鴻章不得不籌商定議。

9月20日他上疏表示:「前奉議飭以天津拱衛京畿,宜就廠中機器仿造一分,以備運津,俾京營員弁就近學習,以固根本。現擬督飭匠目隨時仿製,一面由外購求添補,但器物繁重,非窮年累月,不能成就,尚須寬以時日,庶免潦草塞責。」[13]他既答應為天津仿製和購求機器,又要求「寬以時日」,為緩辦預留地步。崇厚秉承奕訢等意旨,專函詳詢李鴻章「何時可以購齊」。李鴻章覆信說須到「明年(按指同治五年)夏秋之間,得有眉目,可以籌運」。

1866年10月慈禧正式奏准在天津設局,專制外洋各種軍火機器,由崇厚籌劃辦理。

清中葉以後,由於京杭運河淤塞,朝廷南北貨物的調運部分由漕運改為海路。並且,李鴻章為了「自強」、「求富」,企圖通過興辦民用企業,解決軍事工業的原料、燃料供應、「調兵運餉」的交通運輸困難和「練兵練器」的經費問題。

同治十一年(1872年),內閣學士宋晉上疏,藉口製造船艦糜費多而成船少,請旨飭令閩、滬兩局暫行停止製造。李鴻章復奏指出,宋晉的主張代表了頑固守舊勢力的迂腐之見,「士大夫囿於章句之學而昧於數千年來一大變局,扭於目前苟安而遂忘前二三十年之何以創巨而痛深,後千百年之何以安內而制外,此停止輪船之議所由起也。」[14]國家諸費皆可節省,惟養兵設防、練習槍炮、製造兵輪之費「萬不可省」,否則「國無與立,終不得強矣。」他深知國家經費困難,要繼續製造輪船,就「必須妥籌善後經久之方」。為此,提出兩條具體辦法:一是裁撤沿海沿江各省的舊式艇船而代之以兵輪,把修造艇船的費用撥歸製造兵輪;二是閩、滬兩局兼造商船,供華商領雇,華商為了同壟斷中國航運業的洋商競爭,應自立公司,自建行棧,自籌保險。他還從「籌議製造輪船未可裁撤」出發,進而提出用西法開採煤鐵以「與船器相為表裏」的主張。他指出:「船炮機器之用,非鐵不成,非煤不濟,英國所以雄強於西土者,惟藉此二端耳。」閩、滬各廠日需外國煤鐵極多,一旦中外關係緊張,外國對華採取禁運措施,各鐵廠就勢必「廢工坐困」,所有輪船也必將因無煤而寸步難行。中國煤鐵礦藏豐富,外商垂涎三尺,處心積慮地攫取中國內地煤鐵開採權。他認為中國「誠能設法勸導官督商辦,但借用洋器洋法而不准洋人代辦,此等日用必需之物,采煉得法,銷路必暢,利源自開,榷其餘利,且可養船練兵,於富國強兵計,殊有關係。」他還警告說:若不「因時為變通」,而「徒墨守舊章,拘牽浮議,則為之而必不成,成之而必不久,坐讓洋人專利於中土,後患將何所底止耶!」[14]經過李鴻章等的力爭,慈禧不僅否定了宋晉的停造輪船的主張,而且批准洋務派興辦輪船招商局和用西法採煤煉鐵。

同治十二年(1873年),輪船招商局正式成立。李鴻章給招商局的定位是:沒有大事的時候,輪船可以運糧食和載客;有戰事時輸送軍火。(「無事時可運官糧客貨,有事時裝載援兵軍火,藉紓商民之困,而作自強之氣」[15])他還希望在航運上可以和外國的船隻抗衡。所以叫作招商局,是因為李鴻章採用招商集資的方式來解決經費問題。招商局是先由官商合辦、後改官督商辦的民用企業。

1892年(光緒十八年),為李鴻章七十壽辰,慈禧皇太后、光緒帝皆賜壽禮為其賀壽。

慈禧太后賞其福壽字二方、賜御書「調鼎凝釐」匾一方、壽聯一副(棟樑華夏資良弼,帶礪山河錫大年)、御筆蟠桃圖一幅、長壽佛一尊、玉如意一柄、御筆益壽字一幅。

光緒帝亦賞福壽字、賜御書「鈞衡篤祜」匾一方、壽聯一副(圭卣恩榮方召望,鼎鐘勳績富文年)、金佛、如意等。

在開戰之前,由於北洋水師的發展停滯數年,已經沒有多少「大艦巨炮」優勢可言,晚清用1600萬兩白銀購德國軍艦,李鴻章的親信駐德公使李鳳苞按例收回扣5%,即80萬兩銀。事後有人指責李鳳苞將此款私扣[16],李鳳苞回辯說,這80萬兩都是給李鴻章及其家人用作國外旅資,自己沒有私吞。

戰爭中,李鴻章重用了陸軍統帥葉志超和水師提督丁汝昌[註 3]。在陸地上,平壤一戰,當時駐守的清軍三十五營共一萬七千人,日軍有一萬六千多人,雙方人數相當。左寶貴料知葉志超貪生怕死,故以下犯上,派人監督葉志超控制局面,但左寶貴戰死後葉志超臨陣脫逃,致使入朝清軍潰敗,而葉志超逃跑當時清軍的傷亡小於日軍。在海洋上,丁汝昌「只識弓馬」,不懂海軍建設和海戰,致使北洋艦隊喪師黃海,一敗塗地。

1894年中日對比是20CM以上火炮:31/15,20CM以下火炮230/140,速射機關炮244/294,魚雷管39/43,航速11.48/12.84,鐵甲艦2/0,裝甲巡洋艦3/1,防護巡洋艦3/8[17]。豐島海戰和黃海海戰兩遇日本聯合艦隊,北洋艦隊被擊沉多艘大型艦艇,但未能擊沉一艘日艦。傳是丁汝昌「只識弓馬」,一干管帶也全用錯了炮彈,不用海戰時的開花爆破彈,用了穿甲彈甚至訓練彈。豐島海戰中濟遠艦一枚150mm火炮擊中海面被海水反彈後穿過吉野舷窗[18],擊壞發電機,墜入機艙的防護鋼板上,然後又轉入機艙裏。可是由於彈頭裏面未裝炸藥,所以擊中而不爆炸,使吉野僥倖免於報廢。黃海海戰中,北洋海軍發射的炮彈有的彈藥中「實有泥沙」,有的引信中「僅實煤灰,故彈中敵船而不能裂」。當時在鎮遠艦上協助作戰的美國人馬吉芬(Philo Norton McGiffin,1860-1897,美國安納波利斯海軍學院畢業)認為,吉野號能逃脫,是因為所中炮彈只是固體彈頭的穿甲彈。據統計,在定遠和鎮遠發射的197枚12英寸(305毫米)口徑炮彈中,半數是固體彈頭的穿甲彈,而不是爆破彈頭的開花彈[19]。

從武器裝備的角度來看,北洋水師當時原有軍械普遍陳舊,購置新軍械又苦於經費不足。擔任天津軍械局總辦、負責軍需供應的張士珩是李鴻章的外甥,被指責供給海軍的彈藥不合格。梁啟超為此評論說:「槍或苦窳,彈或贗物,槍不對彈,藥不隨械,謂從前管軍械之人皆廉明,誰能信之?」在黃海海戰前半個月李鴻章上書光緒帝要求「保艦」的祕摺上陳述中日軍事實力時,寫道:「查北洋海軍可用者,『僅定遠、鎮遠兩艘』……」,之後他致電駐英公使龔照瑗「急速搶購四千噸以上的大型巡洋艦」與「搶購智利鐵甲艦兩艘」,顯示出了焦慮。9月23日李上摺請求將1888年以建海軍名義籌集來,實際一直由中央控制作修園基金的「海軍巨款」260萬兩撥下,得到其中150萬兩。在黃海海戰中戰敗後,他上奏前籌海軍巨款分儲各處情況:「滙豐銀行存銀一百零七萬兩千九百兩;德華銀行存銀四十四萬兩;怡和洋行存銀五十五萬九千六百兩;開平礦務局領存五十二萬七千五百兩;總計二百六十萬兩。」[註 4]。丁汝昌戰前提出在主要艦船上配置速射炮以抵消日艦速射炮的優勢,需銀六十萬兩購買20門速射炮,但是沒有資金,李鴻章只能從海軍日常糧餉給養之中,擠出二十萬兩,聊購次等快炮十二尊,在甲午海戰時還未安裝到位。這時北洋艦隊每年得款僅130萬兩,虧空70萬兩僅能勉強運營[20]。這其中的原因在於李鴻章的政敵、當時的戶部尚書翁同龢以慈禧太后大壽為由,剋扣了海軍衙門的軍費去修繕頤和園。學者蕭一山認為,「海軍衙門所用於頤和園工程之款,大約為白銀三千萬兩。系時人所周知者,必非捕風捉影之談也。」[21]然而慈禧內侄稱,修園的費用只是十年間花五百萬兩[22]。

戰爭末期李也曾命令丁試着突圍逃跑而丁此時連拼力掙脫漏網的意志都已失去,回電拒絕[23]。李鴻章曾對甲午之敗作出這樣的自我辯解:「十年以來,文娛武嬉,釀成此變。平日講求武備,輒以鋪張糜費為疑,至以購械、購船,縣為厲禁。一旦有事,明知兵力不敵而淆於群哄,輕於一擲,遂至一發不復收。戰絀而後言和,且值都城危急,事機萬緊,更非尋常交際可比。兵事甫解,謗書又騰,知我罪我,付之千載……」。雖然存在着種種爭議,但從整個甲午戰爭的進程來看,李鴻章在甲午戰爭中確實將所有淮軍主力部隊派往前線,從主觀希望上全力與日本一戰,但雙方實力懸殊,同時用人不當導致了戰敗。吳汝綸曾說:「平壤之敗,李相國痛哭流涕,徹夜不寐……及旅順失守,憤不欲生。」[24]梁啓超則說「李鴻章之失機者固多,即不失機而亦必無可以幸勝之理」[25]。

戰敗後在各方指責之下,原本紅極一時,堪稱疆臣首領的李鴻章,亦從此不再有以前的風光。慈禧太后六十大壽之日,破格賞予李鴻章漢人唯一的「三眼花翎」(原只有滿族宗室貝子或以上貴族獨有,曾國藩亦只獲授雙眼花翎)。甲午兵敗後,李鴻章之三眼花翎被褫奪。不久,由於日本拒絕張蔭桓和邵友濂為談判代表,李氏不得不受命赴日本講和,在赴馬關前向朝廷要求,而再獲三眼花翎。

1894年6月1日,前澳門海防同知魏恆致盛宙懷函,說明孫中山求見[註 5][26]:89。6月中,棄醫,偕陸皓東至天津上書李鴻章[27]:206。孫拿魏恆之信,啟程前往上海,並與上海電報局領班生陸皓東結伴同行[28]:525。6月13日,盛宙懷鑒於魏恆情面而接見孫,並致函其堂兄盛宣懷[註 6][26]:93。在得到盛宙懷推薦信後,孫在上海巧遇鄭觀應,結果鄭觀應也為孫謁見李鴻章之事寫推薦信[註 7][26]:94。王韜有一朋友在李鴻章幕下當文案,王韜就寫信介紹孫到天津,孫就到天津去見文案;軍書旁午,文案把孫大文章送到李鴻章,不知是否見過,後來李鴻章說打仗完以後再見,孫知道沒有辦法,回到上海[29]:27。

1895年3月24日(光緒二十一年二月二十八日),李鴻章在日本商討馬關條約簽定問題時,被刺客小山豐太郎開槍擊中左面,血染官服,當場昏倒[30]。一時間,現場大亂,行人四處逃竄,行刺者趁亂躲入人群溜之大吉,躲入路旁的一個店鋪裏。隨行的醫生馬上替李鴻章急救,幸子彈未擊中要害,李鴻章復原迅速。行刺事件發生後,日本警方很快抓到了小山豐太郎,據此人供認,他本人是日本「神刀館」的成員。他不希望清日停戰,更不願意看到清日議和,一心希望戰爭繼續,所以決定借刺殺李鴻章,挑起中日之間的進一步矛盾,破壞和談。

馬關交涉期間遇刺負傷,最後訂定《馬關條約》,割讓臺灣、澎湖及遼東半島並賠償二萬萬兩白銀,因此背上賣國賊罪名。據梁啓超記載李遇刺後說「舍予命而有益於國,亦所不辭」而稍愈後日本送來和約綱要,李「除第一朝鮮自主外,餘皆駁議」。最後一稿和約,日本方面毫不讓步,於是只好被迫簽約,而在條約上簽字的時候,李鴻章故意把自己的名字以花押體連在一起,變得難以辨認,使其看起來像一個「肅」字[31];但事後由於條約過於苛刻以及損害了俄德法的在華利益,於是李鴻章設法交結三國,聯手干預,逼日本放棄遼東半島。最終,中國以三千萬兩銀贖回遼東半島。

傳說李鴻章在簽訂《馬關條約》後,立誓「終身不履日土」。後來,光緒二十二年(1896年),慈禧任命李鴻章為欽差頭等出使大臣,環遊諸國,出訪俄國、德國、荷蘭、比利時、法國、英國、美國,所到之處皆受當地元首接待,他在美接受紐約時報採訪時抨擊了排華法案[32]:296-297。返華途中,經橫濱港換乘輪船,他命人在兩船之間搭木板而行,終不違當日之誓。然因甲午戰敗簽約,在輿論指責下,李鴻章調離直督要缺,改督兩廣。

光緒二十二年三月十八日(1896年4月30日),李鴻章抵達聖彼得堡,受到俄國隆重接待。5月3日與謝爾蓋·維特會面。4日與尼古拉二世會面。此行官方目的為參加帝俄沙皇尼古拉二世的加冕典禮。甲午戰敗,李鴻章力主拉攏俄國共同對付日本,6月3日,李鴻章與沙俄簽署《中俄密約》,權衡之下於中國利權做出相當程度的犧牲。

時任沙俄財政大臣謝爾蓋·維特為此報請沙皇批准成立三百萬盧布所謂「特別基金」,以抵補和授給中東鐵路授讓權有關費用[33],該基金又被稱為「李鴻章基金」。但之後由於維特的阻擾李鴻章僅得到小部分款項,維特的回憶錄否認在聖彼得堡談判時行賄,但未說明之後是否行賄[34]。直到1901年(中俄密約簽訂五年後)維特仍然在打電報給駐北京全權公使指示協定締結後可再打五十萬盧布給李鴻章[35]。時任沙俄陸軍大臣的庫羅巴特金也在日記中說維特收買了李鴻章[36]。馬文忠則認為沒有任何資料能夠說明李、張為了實踐對俄國人的「承諾」而勸說了哪些人,將旅大租借協議的簽訂完全歸結於李、張的極力促成恐怕與事實有相當的距離。[37]

1896年6月13日,李鴻章乘火車自俄國前往德國出訪,居住於柏林的凱撒大旅館。於14日與德皇威廉二世會面。15日李鴻章應德皇的邀請,參加德國國宴,隨後參觀了德國軍隊。

這時德國醫生建議,李鴻章去醫院使用問世僅7個月的倫琴射線(X光)拍照檢查遇刺的傷口(此於1895年3月24日,李鴻章在日本馬關參加中日談判時,被日本的刺客小山豐太郎暗槍擊中左臉所留)。李鴻章親眼在一張膠片上看見了日本製造的鉛彈以何種姿勢鑲嵌在他左眼下的骨頭上,因此大感興趣(手術因為風險高而沒有進行),並為這項技術取名為「照骨術」。李鴻章也因此成為了第一位照X光的中國「名人」。6月27日,李鴻章到德國漢堡拜訪了已退休的俾斯麥。

訪問德國後,李鴻章又前往荷蘭、比利時及法國巴黎,同年8月抵達倫敦,與維多利亞女皇會面。8月28日,抵達美國紐約。[32]30日,李鴻章在紐約憑弔格蘭特墓,並委託時任駐美公使楊儒在墓旁種一棵樹。31日,與美國總統格羅弗·克利夫蘭會面。隨後,李鴻章一行離開紐約前往費城。[38]最後,李鴻章橫渡太平洋返回中國,經過日本時未登岸停留。[39]

光緒二十三年(1897年)充武英殿總裁。二十四年(1898年),命往山東查勘黃河工程。疏稱遷民築堤,成工匪易,惟擇要加修兩岸堤埝,疏通海口尾閭,為救急治標之策。下其奏,核議施行。二十五年(1899年)十月,出督兩廣。

慈禧太后與光緒帝在戊戌政變之後完全失和,試圖廢黜光緒,以光緒帝名義頒詔,稱其不能誕育子嗣,乃收繼端郡王載漪之子,15歲的溥俊為義子,稱大阿哥,史稱己亥立儲,但遭到同情光緒的各國公使聯合反對,太后對西方列強憤恨加重,信任義和團。

義和團是個羅教系統的中國祕密宗教團體,混雜白蓮教教義,自認有神打護體,念咒誦經,可以刀槍不入,宗旨是扶清滅洋,四處挑釁、殺害洋人、傳教士、基督徒,爆發庚子拳亂,最後慈禧太后向世界各國宣戰。八國聯軍進圖北京之際,李鴻章與兩江劉坤一、湖廣張之洞等督撫協議東南互保,甚至與革命黨人接觸[42],預防光緒、慈禧兩宮萬一殉難之後,如果中國政局不穩定,策劃實施共和制,並將由李鴻章出任「中國總統」維持大局。在光緒皇帝、慈禧太后抵達西安的消息傳出後,共和之議遂未成局。在西安方面多次敦促之下,原意不願北上收拾殘局的李鴻章方不得已而受命。李鴻章到北京,全無談判籌碼,在各國嚴厲要求之下,經多番請示行在,終於在1901年基本按照各國所提條件簽訂《辛丑條約》。

經歷八國聯軍、辛丑條約的協商,李鴻章心力交瘁,於光緒二十七年九月二十七日(1901年11月7日)午刻與世長辭,享壽七十八歲,安葬於安徽省合肥市大興集,追贈太傅,諡號文忠。據傳李鴻章重病彌留之際,沙俄公使尚自迫其在不利於清廷利益的條款之上簽字,景況堪憐。

李鴻章去世之前,據傳曾寫下絕命詩(另有一說為他人所作[43]):

| “ | 勞勞車馬未離鞍,臨事方知一死難。 三百年來傷國步,八千里外弔民殘。 秋風寶劍孤臣淚,落日旌旗大將壇。 海外塵氛猶未息,請君莫作等閒看。 |

” |

代表清政府所簽訂之條約

- 1871年9月13日,時任清朝直隸總督的李鴻章和兩江總督曾國藩,在天津和日本簽訂了《中日修好條規》;

- 1874年,與日本簽訂《中日台事條約》;

- 1874年,與秘魯簽訂了《中秘通商條約》;

- 1876年9月13日,與威妥瑪在煙臺簽訂了《中英煙臺條約》,是李鴻章簽訂的不平等條約;

- 1883年,與法國駐華公使寶海簽訂「李寶協議」;

- 1884年5月11日,在德國人德璀琳的斡旋之下,與法國海軍中校福祿諾在天津簽訂了《中法會議簡明條款》,又稱《中法簡明條約》或《李福協定》;

- 1885年4月18日,與日本在天津簽訂了《中日天津會議專條》;

- 1885年6月9日,與法國公使巴特納(Jules Patenotre)在天津簽訂了《中法會訂越南條約》;全名《中法會訂越南條約十款》,又稱《越南條款》、《李巴條約》或《中法新約》。 是法國強迫清政府訂立的關於結束中法戰爭的不平等條約。

- 1895年4月17日,簽訂中日《馬關條約》,結束甲午戰爭;

- 1895年11月8日,與日本代表林董在北京簽訂了中日《遼南條約》;

- 1898年3月6日,李鴻章、翁同龢與德國駐中國公使海靖在北京簽訂了不平等的《膠澳租借條約》;

- 1896年6月3日,與俄國代表羅拔諾夫﹑維特在莫斯科簽訂了《中俄密約》;

- 1898年6月9日,與英國公使竇納樂在北京簽訂了《中英展拓香港界址專條》;

- 1901年1月15日,八國聯軍,李鴻章和慶親王奕劻在「議和大綱」十二條上簽字,同年9月7日簽訂《辛丑條約》。

著作

榮譽

評價

李鴻章一生共簽下30多個條約,大多為不平等條約。近來隨着越來越多的史料出現,對這位清末重臣也逐漸評價多元化。

- 孫文上書李鴻章時,曾這樣說李鴻章:「我中堂佐治以來,無利不興,無弊不革,艱難險阻,尤所不辭。如籌海軍、鐵路之難,尚毅然而成立,況於農桑之大政,為民生命脈之所關,且無行之難,又有行之人,豈尚有不為者乎?」

- 近代史學家唐德剛(安徽合肥人,李鴻章同鄉)認為其「內悅昏君,外御列強」,是自有近代外交以來,中國出了「兩個半」外交家的其中一個(另外「一個」指周恩來,「半個」則為顧維鈞)[45]。

- 美國總統格蘭特稱李為當代世界四大偉人之首,與當時英國首相本傑明·迪斯雷利,法國總理甘必大,德國宰相俾斯麥齊名[3]。

- 法國《時代報》(Le Siècle)稱其為「黃種人的俾斯麥」。

- 梁啓超則說:「自李鴻章之名出現於世界以來,五洲萬國人士,幾於見有李鴻章,不見有中國。一言蔽之,則以李鴻章為中國獨一無二之代表人也」。又稱「李鴻章必為數千年中國歷史上一人物,無可疑也。李鴻章必為十九世紀世界歷史上一人物,無可疑也。」[46]

- 日本內閣總理大臣伊藤博文視其為「大清帝國中唯一有能耐可和世界列強一爭長短之人」。[47][來源可靠?]

- 1896年,美國《紐約時報》認為美國民眾對李訪美反響熱烈是因為「都想目睹清國總理大臣的風采,因為此人統治的國民比全歐洲君主們所轄子民的總和還多」。國賓禮遇「不僅表明了他個人的崇高尊嚴,同時也表明了大清帝國的偉大。」[32]:270

- 1896年,李鴻章訪俄,俄羅斯帝國財政大臣塞吉·威特評論對李鴻章的印象時說:「我認為李是一個卓越的人物,當然他是中國人,沒受過一點歐洲教育,但受過高深的中國教育,而最主要的是他有一副出色的健全的頭腦,善於清晰地思考,觀察局勢變化。正因為如此,他在中國歷史上,在治理中國方面起了重要的作用,這就不足為奇了。當時治理大清的實際上就是李鴻章。」[48][註 8]

- 中東鐵路案,是否收受俄國三百萬盧布,只有俄國單方記載,俄國首相塞吉·威特回憶錄記載賄賂李鴻章三百萬盧布[49],嫌疑很大但未成定論;旅大租地案則俄方記載「李鴻章甚為滿意」,貪污鐵證應無可疑。

- 洋務要員容閎則估計李家所發的洋務財有4千萬兩銀。根據合肥李府管事的記載,李鴻章家族擁有的良田數目為257萬畝。

- 曾國藩曾說「李少荃拼命做官,俞蔭甫(俞樾)拼命著書」。李鴻章熱衷官場,亦深得朝廷倚重,歷數十年而不衰,顯然得益於他的為官之道。

- 李鴻章與守舊的清流派翁同龢長期不和。

- 1895年因馬關條約簽訂,臺灣割讓給日本,臺灣籍的士紳打算擁清抗日,爆發了乙未戰爭,隨即敗於日本。臺灣客家大老丘逢甲在乙未戰爭後寫下一詩:「宰相有權能割地,孤臣無力可回天。扁舟去作鴟夷子,回首河山意黯然。」其中前兩句意在諷刺李鴻章。然而丘逢甲雖然在乙未戰爭爆發之前宣稱自己要抗日到底,但是其卻在戰爭開始不久後就內渡福建省泉州府,為美濃區舉人林金城作對聯諷刺之。

- 張伯駒《紅毹紀夢詩注》記載,《馬關條約》簽訂後,招致民間物議沸騰。當年在北京唱蘇崑曲的,有一個丑角劉趕三,一日在舞台上演戲時,公開嘲罵李鴻章,冒出一句另加的台詞:「拔去三眼花翎!」恰遇李鴻章的侄子也在場看戲,聽後大怒,立即上台打了劉趕三幾個耳光,經人勸阻方罷。劉趕三遭此侮辱只能是敢怒而不敢言,抑鬱在心,不久竟因而棄世。時人就此事而作聯嘲諷曰:「趕三一死無蘇丑,李二先生是漢奸。」由於「趕三一死」和「李二先生」有些對不上,經過輾轉相傳後,就變成了楊三。另有說法曰,劉趕三小名「羊三兒」,故訛傳為「楊三」。也有說法是「楊三」指的是,蘇州籍的名丑楊鳴玉。

- 李鴻章與左宗棠因湘、淮政爭及海防與塞防之爭素來不睦。清廷為結束中法戰爭,由李鴻章代表簽訂條約放棄對越宗主權,左宗棠評價李鴻章是:「對清朝而言,十個法國將軍,也比不上一個李鴻章壞事」;「李鴻章誤盡蒼生,將落個千古罵名」[50]。

- 梁啟超把李鴻章放在近代「國民國家」的政治理念下進行評判,指出「今日世界之競爭不在國家而在國民」,而李鴻章「不識國民之原理,不通世界之大勢,不知政體之本原」;「知有洋務而不知有國務」,「知有兵事而不知有民事,知有外交而不知有內治,只有朝廷而不知有國民」,認為李鴻章是時勢所造之英雄,非造時勢之英雄。

後代

李鴻章死前,遺產都分給了後代,外孫張志沂(作家張愛玲父親)得天津租界洋樓八幢,金銀無數。

原配夫人周氏,同為合肥縣人[51]:803。周氏生子李經毓,早年夭折。周氏於1861年病故。李鴻章年已不惑卻無子,六弟李昭慶把自己的兒子李經方過繼給李鴻章,為其長子。李經方後任駐日本公使、郵傳部左侍郎等要職。

繼室夫人趙繼蓮又稱趙小蓮,趙畇之女、趙繼元之妹。日後,侄女趙喜官為李鶴章次子李經羲妻。趙繼蓮生下兒子李經述、女兒李經璹(小字菊藕)[52][53]。李鴻章死後,李經述繼承李鴻章一等侯爵的爵位,但因悲痛無比,不久就去世[54]。李經述有兒子李國傑。

側室莫氏,封一品夫人[51]:803。莫氏生三子,李經遠、李經邁、李經進。其中只有李經邁成年,後任清駐奧地利大臣、民政部右侍郎等要職。

李鴻章有三個女兒,長女李氏嫁給山東濰縣的同知郭恩垕[51]:803。繼室趙繼蓮所生次女李經璹嫁給張佩綸填房[53],生有一子一女,其中兒子張志沂即為近代著名作家張愛玲之父。莫氏所生的幼女李經溥(原名李經璞)嫁給江蘇宜興的主事任德和。

其他

- 李鴻章題聯:享清福不在為官,只要囊有錢,倉有粟,腹有詩書,便是山中宰相;祈大年無須服藥,但願身無病,心無憂,門無債主,即稱地上神仙。

- 李鴻章被稱作「東方俾斯麥」。在日本首相伊藤博文的眼中,被視為大清帝國中唯一有能耐可和世界列強一爭長短之人(《伊藤博文自傳》)。但同時,李鴻章和伊藤博文簽訂的馬關條約為當時空前苛刻之條約,簽訂後連其他列強都無法忍受,逼迫日本做出重大修改,讓出遼東半島。

- 李鴻章即使身處逆境,也仍然注意「養生之術」,保持在軍營中養成的生活習慣(他早年近午才起床,一度被曾國藩責備)。每天六點多起床,少許吃些早點後,就開始批閱公文,辦理公務,公餘則隨意看書和練字。他常常翻閱《資治通鑑》和《莊子》,前者意在從歷代治亂興亡中取得借鑑,後者企圖從道家經典中追求「天地與我並生,萬物與我為一」的主觀精神境界,以期安時處順,逍遙自得,從失勢的苦悶中解脫出來。他曾從曾國藩學習書法,推崇東晉書法家王羲之妍美流便的書法,此間每天臨摹唐僧懷仁《集王書聖教序》碑帖,臨過之後,細看默思,力求神似。午間飯量頗大,無非山珍海味之類。飯後還要喝一碗稠粥,飲一杯清雞湯,過一會兒再飲一盅以人參、黃芩等藥物配製的鐵水,然後就脫去長衫,短衣負手,在廊下散步,除非遇到嚴寒冰雪,從不穿長衣。散步時從走廊的這一端走到那一端,往返數十次,並令一個僕人在一旁記數,當僕人大聲稟報「夠矣!」時,就掀簾而入,坐在皮椅上,再飲一盅鐵酒,閉目養神,一個僕人給他按摩兩腿,很久才慢慢睜開眼睛,對守候在一邊的幕僚和僕人說:「請諸君自便,予將就息矣,然且勿去。」隨即上床午睡一兩個小時。當僕人通報「中堂已起」之後,幕僚連忙入室,同他說古道今。晚餐食量較少,飯後讓幕僚自便,「稍稍看書作信,隨即就寢」。這種生活規律,「凡歷數十百日,皆無一更變」。[39]

- 李鴻章與左宗棠素來不和,左宗棠未曾考取進士、選為翰林,死後諡號不能有「文」字。曾國藩諡為「文正」,左宗棠曾經消遣道:「曾公諡為『文正』。我將來豈不是要被諡『武邪』麼?」不但表現其不滿,也對自己無法得到「文」字諡號而自嘲。李鴻章聽到此語,曾譏諷道:「劉仲璟說燕王百年後,逃不過一個『篡』字。我說左公百年後,逃過了一個『文』字。」左宗棠聽聞風聲,卻又無可奈何,竟然在1875年西征時,上表朝廷,表明自己欲回京師參加會試。當時兩宮聽政的東西太后知道左宗棠的真正想法,於是破格不須考試,直接賜左宗棠為進士,授翰林院檢討,暫督軍務,免回燕京。所以左宗棠歿後才能諡為「文襄」。左宗棠當上大學士後,李鴻章私下都稱他是「破天荒相公」,此「相公」意為「大學士」,在消遣左宗棠只考取個舉人,居然做了大學士,實在「破天荒」。

- 李鴻章因嗜食鱸魚,時人送綽號「李鱸」。

- 李鴻章喜歡罵人,親近的人或要重用的人,罵得更兇,所以他身邊的人都看自己被罵得有多厲害,猜測李鴻章對自己是否重視。李鴻章任兩廣總督時,有個想擔任中軍指揮官的軍官,惹怒了廣東布政使,有人勸,你想當中軍指揮官一職,但關係跟布政使不融洽,不利於爭取。他馬上回答:「這不用憂慮,前天李中堂已經罵我『滾』了。」軍人都直性子,居然連這事情都直接說。有人就改了成語「一字之褒,榮於華袞。」,諷刺李鴻章說「一字之滾,榮於華袞。」[55]

- 李鴻章曾在馬克西姆·高爾基的小說《克里木·薩姆金的一生》中出現,其中有一段描寫李鴻章在參加1896年在下諾夫哥羅德舉辦的俄羅斯工業藝術展上,從阿爾泰展廳的展品中拿走一塊綠寶石的橋段[56]。

- 李鴻章1896年遊歷美國,喜歡到當地的中餐館進膳。當地一些美國人打聽李鴻章選的餐點,中餐館店主難以回答,便說是「雜碎」,於是「李鴻章雜碎」名聲大嘈,風行北美乃至於拉丁美洲,至今仍是美國及拉美華人餐館一道經典的菜色。

- 李鴻章出訪歐美時,逢人就問薪資與年紀,隨員提醒他,雖然這是中國人的日常問候,但洋人最忌諱如此,李仍毫不為意。

- 大躍進時期李鴻章的墳被刨,李鴻章穿着黃馬褂的遺體本是保存完好,結果被群眾掛在拖拉機後面遊街,直到屍骨散盡。[57]

- 漫畫與動畫「中華一番!」中,北洋水師兼光明料理界領導人李提督(李鴻悅)即以李鴻章為原型。

影視形象

| 演員 | 作品 | 年份 | 類型 |

| 張瑛 | 大將軍 | 1982 | 電視劇/動畫 |

| 黃允財 | 太平天國 | 1988 | |

| 鮑漢琳 | 賽金花 | ||

| 俞立文 | 戲說慈禧 | 1993 | |

| 王舉 | 太平天國 | 2000 | |

| 王冰 | 走向共和 | 2003 | |

| 許還山 | 槍炮侯 | 2011 | |

| 李家鼎 | 末代御醫 | 2016 | |

| 小杉十郎太(動畫配音) | 中華一番(動畫) | 1997 | |

| 松田健一郎(動畫配音 ) | 真·中華一番!(2019動畫) | 2019 |

後世紀念

註釋

參考文獻

研究書目

延伸閱讀

參見

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.