二战期间法国的运动 来自维基百科,自由的百科全书

法國抵抗運動(法語:la Résistance)是在第二次世界大戰期間為抵抗納粹德國對法國的占領和維希政權的統治而組織起來的抵抗運動。抵抗運動的單位主要是武裝起來的小組織(在鄉村地區稱「馬基」)[2][3],他們以游擊戰方式進行武裝對抗,同時發行地下報紙,傳遞第一手情報,救助落於敵後的盟軍士兵和飛行員逃出戰區。參加抵抗運動的人來自法國社會各個階層,包括流亡分子、保守的羅馬天主教徒(包括牧師),以及其他持有自由主義、無政府主義或共產主義觀點的人。

法國抵抗運動在霸王行動和龍騎兵行動中扮演了十分重要的角色,通過提供「大西洋壁壘」的防禦狀況和德國國防軍序列及動向的軍事情報,使得盟軍能夠在這兩次行動之後迅速在法國境內推進,並計劃、組織和執行了破壞電網、交通設施、通訊設施等活動以抵抗納粹統治[4][5]。對於戰時乃至戰後的法國來說,抵抗運動同時還具有很大的政治和精神意義,它抵抗對法蘭西民族的威脅,以行動實現了這一民族的愛國情懷,與通敵的維希政權形成了鮮明的對比[6][7]。

在諾曼底和普羅旺斯登陸之後,法國抵抗運動的準軍事成分被正式組織為法國內務部隊。1944年法國內務部隊的人數有近100,000人,在此後得到快速的增長,次月數量便翻番,在同年10月便達到400,000人[8]。雖然在組織內部存在許多政治分歧,法國內務部隊最終仍是成功的,使得法國能夠在1945年5月的歐洲勝利日之前重建起一支具一定規模(120萬人)的軍隊[9]。

1940年6月18日,戴高樂將軍在英國廣播公司(BBC)的廣播中呼籲所有具有軍事能力的法國人加入他在倫敦的行列。那些響應他呼籲的人被視為「自由法國」的成員或來自外部的抵抗者。

來自內部的抵抗涉及那些留在法國的人,無論是在被占領區還是自由區,他們組織起來對納粹德國軍隊和維希政府的所有結構採取行動。孤立的倡議正在逐步形成,「抵抗」一詞是以1943年12月出版的人類博物館聯絡網公報《抵抗》名稱命名的。[10]

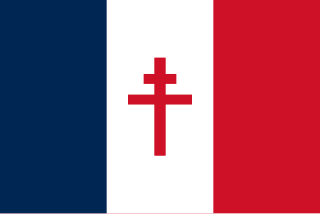

1940年10月,自由法國在法國大都市建立了情報網絡,並於1941年10月與國內抵抗運動建立了第一次聯繫。1942-1943年,讓·穆蘭(Jean Moulin)在戴高樂將軍的支持下統一了兩個抵抗運動。1942年7月,為了象徵「被俘法國」和「自由法國」的共同抵抗,後者更名為「戰鬥法國」。

從1941年開始,在各種新生抵抗團體中,可以區分兩種類型的組織:網絡和運動。

根據克洛德·布爾代(Claude Bourdet)的說法,「網絡是一個為精確的軍事工作而創建的組織,主要是情報,其次是破壞,通常也包括協助戰俘,尤其是落入敵人手中的(盟軍)飛行員逃跑……相反,運動的主要目標是儘可能廣泛地提高認識和組織群眾……」。

在占領開始時,抵抗網絡和運動非常孤立;但抵抗逐漸趨於統一。然而,即使法國抵抗運動的團結結構可以以簡單的線性整體呈現,也不應掩蓋其統一歷史之外的某些方面:

因此,由英國或美國控制的許多網絡不關心抵抗運動的統一,而共產主義抵抗運動的網絡只是部分關心:戴高樂特使和共產主義者之間的聯繫直到1942年底才建立。同樣,1943年9月科西嘉島的解放是抵抗運動最大的武裝起事之一,主要是尚未加入秘密軍隊的FTP共產主義者和沒有參與抵抗運動政治統一的吉羅主義者的工作。

抵抗的演變源於拒絕失敗、拒絕占領、反對納粹主義和法西斯主義的鬥爭。此外,戴高樂將軍的呼籲使一些人加入了已經存在了一段時間的抵抗。然後,抵抗不再是純粹的個體反應,變得普遍。

抵抗者與最初的核心重新集結,成為以信息為目標的運動,以製作一份秘密報紙,挫敗維希政府和納粹的宣傳。

在法國北部地區,納粹的存在使早期運動的活動非常危險:民事和軍事組織、北方解放、各種抵抗和解放組織、法國獨立國民陣線、保衛法國組織(以及其他許多組織);但它們之間幾乎沒有聯繫。

抵抗運動統一的歷史與讓·穆蘭的生平密不可分。1941年,內部抵抗開始形成,體現在南部地區,由亨利·弗勒奈(Henri Frenay)、埃曼紐爾·達斯蒂耶·德拉維熱里(Emmanuel d'Astier de la Vigerie)或弗朗索瓦·德·芒通(François de Menthon)組織的運動所體現,獨立於自由法國的代理人。為了維護其合法性,它需要得到內部抵抗的承認,而內部抵抗本身也需要自由法國的物質和財政支持。正是因為他明白這次會晤還有待舉行,讓·穆蘭將在內部和外部阻力的和解中發揮決定性作用。

1939年,讓·穆蘭擔任厄爾-盧瓦省省長,是航空部長皮埃爾·科(Pierre Cot)內閣的一員,在反法西斯圈子中建立了牢固的關係網絡。早在1940年11月,他就有了與前同事加斯頓·居桑(Gaston Cusin)確定一些潛在抵抗者的想法,但直到1941年夏天,他才與亨利·弗勒奈(Henri Frenay)進行了決定性的接觸,他領導了一場尚未被稱為「戰鬥」但被稱為民族解放運動的運動。他還與弗朗索瓦·德·芒通(François de Menthon)的自由運動和埃曼紐爾·達斯蒂耶·德拉維熱里(Emmanuel d'Astier de la Vigerie)的南部解放運動有聯繫。在他為戴高樂撰寫的報告中,他談到了這三個運動,並將它們歸為首字母縮寫LLL。正是自由和民族解放運動的融合將產生戰鬥運動。

讓·穆蘭於1941年9月12日抵達里斯本,與SOE取得聯繫,然後前往倫敦,於10月25日會見戴高樂。他設法冒充三個LLL運動的代表,並代表他們尋求財政和後勤援助。穆蘭還報告了與前卡古爾黨上校喬治·格魯薩爾的接觸,這使他的任務更加折衷。他與不同運動的接觸是真實的,但他所依賴的授權較少。[11]

這兩個人之間的關係不錯:左翼人士讓·穆蘭承認夏爾·戴高樂(Charles de Gaulle)是一位具有傳統的民主人士。將軍委託他團結抵抗運動,建立一支統一的秘密軍隊,從而區分軍事力量和政治組織。

穆蘭於1942年1月1日至2日夜間進行空降,帶着資金(150萬法郎)用於移動和傳輸設備。他以機智和堅定的態度與各運動領導人合作,以獲得他們對自由法國的忠誠。1942年,穆蘭使用Rex的化名,之後改為Max,他專注於南法地區,在那裡出現了一場新的運動,即由讓-皮埃爾·雷維領導的特立獨行運動。弗勒奈和達斯蒂耶這兩個強大的人物之間要取得和解並不容易,穆蘭和雷維經常不得不充當和事佬來平息衝突。

堅定的反法西斯分子達斯蒂耶傾向於支持群眾階層的政治行動,而主要是反德國的弗勒奈則主張軍事優先於政治。從1941年底開始,維希警方結束了對秘密非共產主義抵抗運動的寬大處理,各組織的武裝分子被捕。達斯蒂耶無法忍受弗勒奈向內政部長皮埃爾·皮舍解釋。

抵抗運動成立了聯合行政部門:1942年4月成立了信息和宣傳局,這是一種秘密通訊社,1942年7月成立了研究解放後將實施的政治和經濟改革的一般研究委員會。南部地區運動的協調和軍事力量的融合受到內部競爭的影響,迫使四位領導人前往倫敦。1942年9月,弗勒奈和達斯蒂耶德拉維熱里成功抵達倫敦,但雷維和穆蘭無法穿越英吉利海峽。戴高樂聽取了兩位在場人士的論點,並做出了有利於讓·穆蘭的決定,然後設法同意成立一個南部地區協調委員會。現在,兩個主要的抵抗運動明確承認自由法國的權威,自由法國重組為戰鬥法國。他們同意組建秘密軍隊,由夏爾·德萊斯特蘭將軍負責。讓·穆蘭在1942年10月22日將軍的一封打字信中得知了這些決定。委員會第一次會議於1942年11月27日在里昂舉行。

穆蘭花了一年時間才形成一個堅實的核心,抵抗運動的其他組成部分,特別是北部地區的組成部分可以圍繞這個核心進行運作:1943年1月26日,三大運動戰鬥、自由射手和南部解放合併,形成了抵抗運動聯合會(MUR)。讓·穆蘭擔任主席,亨利·弗勒奈擔任「軍事事務」專員,埃曼紐爾·達斯蒂耶·德拉維熱里擔任「政治事務」專員,讓-皮埃爾·雷維擔任「情報和行政」專員。

秘密軍隊應包括各種武裝團體和運動的自由軍團,與聯合會(MUR)之間的關係帶來了一個問題:聯合會的官員不希望軍事活動和政治活動分開;他們也不希望秘密軍隊(AS)直接依賴倫敦。弗勒奈和德萊斯特蘭之間經常發生衝突,1943年6月9日德萊斯特蘭被捕留下了整個問題。秘密媒體的獨立性沒有問題:每個運動都保持其獨立的媒體。

1943年下半年,法蘭西帝國的領土以及外部和內部武裝部隊成為6月成立的法蘭西民族解放委員會(CFLN)的附屬機構,該委員會於1944年4月4日更名為法蘭西共和國臨時政府(GPRF)。因此,抵抗形成了一個有機的整體,甚至可以從其融入新的政治結構中汲取力量。GPRF包括一個協商會議,所有抵抗運動的代表都參加了會議;因此,1944年春,秘密軍隊、陸軍抵抗組織(ORA)和自由射手和法國游擊隊(FTP)之間的聯盟逐漸實現。

戰俘抵抗運動由米歇爾·凱伊奧創立並組織。隨着解放的臨近,弗朗索瓦·密特朗離開了由貝當元帥創立的運動。不久之後,他成功地領導了凱伊奧創立的運動。

與南部地區相比,北部地區抵抗力量的統一幾乎滯後了一年。穆蘭將在科內閣時期的老同事指揮官亨利·曼奈斯(Henri Manhès)派往北部地區,但總體而言,北部地區的統一進程與穆蘭的任務相去甚遠。1942年3月,在各種運動和工會組織的授權下,成立北方解放運動的克里斯蒂安·皮諾(Christian Pineau)前往倫敦,並與戴高樂談判加入自由法國[11]。

1943年初,戴高樂委託皮埃爾·布羅索萊特(Pierre Brossolette)和帕西上校(本名:安德雷·德瓦夫蘭)執行一項以統一武裝抵抗為中心的任務,與委託給讓·穆蘭的任務部分有所區別。1943年3月26日成立的協調委員會匯集了前北區的所有運動,即民事和軍事組織(CMO)、抵抗運動(CDLR)和解放運動(CDLL),並在戰鬥法國的授權下組織其行動任務。

共產主義抵抗運動直到1942年第二季度才與戴高樂取得聯繫。讓·穆蘭並不是這一和解的參與者,儘管他與法國共產黨有比較親密的關係。共產黨的一位灰色顯赫人物讓·熱羅姆(Jean Jérôme)可以與情報和行動中央局(BCRA)官員聯繫。代表戴高樂的雷米上校(吉爾貝·雷諾)和代表共產主義抵抗運動的約瑟夫(喬治·博菲斯)之間進行了幾個月的接觸。

這些接觸導致費爾南·格雷尼耶(Fernand Grenier)被派往倫敦,他是聖但尼省的前議員,被授權代表共產黨(雅克·杜克洛)和FTP(夏爾·蒂永)的領導層。正如他們為武裝抵抗運動FTP建立一個結構一樣,共產黨人也成立了一個抵抗運動——國民陣線,旨在超越他們的政治運動。出於戰術原因,他們成為讓·穆蘭於1943年1月創建的抵抗運動聯合會(MUR)的臨時競爭對手。最後,與共產黨一樣,國民陣線派代表出席了1943年5月7日全國抵抗委員會(CNR)的組織會議。但直到1943年12月,FTP才正式併入中央結構,即法國內務部隊(FFI)。

1943年,在一些政治領導人的鼓勵下,戴高樂同意將各政黨納入全國抵抗委員會,該委員會於1943年5月27日在巴黎富爾街舉行了第一次會議,不僅有抵抗運動的代表,還有政黨和工會的代表。

會議由讓·穆蘭主持,皮埃爾·默尼耶和羅貝爾·尚貝龍協助[11]。穆蘭朗讀了戴高樂的一封信。

參加這次會議的代表有

運動代表:

政黨代表:

工會代表:

5月27日的會議是讓·穆蘭和皮埃爾·布羅索萊特工作的高潮。1943年6月21日,讓·穆蘭在卡呂爾被捕後,CNR倖存下來。喬治·皮杜爾接替他擔任全國委員會主席,但該委員會從未召開過全體會議。1943年9月,除喬治·皮杜爾外,常設局還包括皮埃爾·維永、帕斯卡爾·科波、路易·塞揚和馬克西姆·布洛克-馬斯夸特(OCM)。

一些運動沒有被邀請參加5月27日的會議,例如保衛法國陣線和吉羅主義運動如陸軍抵抗組織ORA。在這次會議上,一些與會者在皮杜爾的右側和維永的左側發言,以恢復吉羅和戴高樂之間的平衡。然而,正是戴高樂的憲法賦予了CNR額外的合法性,使其能夠在英國和美國盟友面前成為法國抵抗運動的唯一真正代表。

儘管這些運動都在運作,常規的阻力通常讓加入的某人不知道屬於哪個運動。在他進入的網絡中,通常通過合作,只與有限數量的人有聯繫,並執行分配給他的任務。他只有在戰爭結束時才知道,例如,他一直為特別行動處(SOE)工作,並不依靠戴高樂。

武裝運動的統一具有相當正式的性質,因為當網絡、馬基和盟軍之間需要協調時,協調是從倫敦進行的,而不是由設在法國領土上的秘密參謀部進行的。在地方一級,統一可以促使不同背景的群體共同努力,有時甚至服從共同的權威。這在巴黎解放期間效果相對較好。

德萊斯特蘭將軍於1943年5月初被捕並被流放到達豪,由龐卡拉爾·德儒西厄(Pontcarral Dejussieu)接替,擔任AS的負責人。一方面,陸軍抵抗運動(ORA)仍有待整合,該組織是前停戰部隊的一個分支,代表所謂的維希-吉羅主義抵抗軍,另一個分支是FTP。嚴格軍事化的ORA不是CNR統轄的一部分。他們與吉羅將軍有着特殊的聯繫。從1943年6月起,當吉羅不得不在戴高樂面前後退時,ORA順利地融入了AS(秘密軍隊)。這一整合在1943年10月通過ORA-AS協議正式確定。ORA隨後承認了由戴高樂擔任主席的阿爾及爾CFLN的權威。

同樣,1943年12月29日,AS和FTP之間發生了理論上的合併,導致1944年3月23日在柯尼希將軍領導下成立了FFI(法國內務部隊)。

在創建FFI的同時,越來越由共產黨及其盟友主導的CNR成立了一個軍事行動委員會,負責監督FFI。最初稱為COMIDAC,後來稱為COMAC。那麼柯尼希依靠誰呢?阿爾及爾的COMAC或CFLN於6月2日轉變為臨時政府?沒有人知道太多。國家軍事代表(沙邦)和地區軍事代表(DMZ)直接向阿爾及爾國家軍事委員會報告。組織結構的複雜性使每個人都能隨心所欲,但事實仍然是,抵抗是有結構的,當每個人都有善意時,事情就會向前發展。

1944年1月10日,戴高樂將軍的一項法令在法國設立了共和國總專員,一旦權力全部或部分轉向抵抗運動,他們將擔任省長。加斯頓·居桑在波爾多被任命,雷蒙·奧布拉克在馬賽被任命。6月3日,戴高樂將軍成為法蘭西共和國臨時政府(GPRF)主席。

隨着盟軍的前進,由抵抗戰士組成的省和地方解放委員會(CDL和CLL)在解放後的法國成立,取代了維希政府。與此同時,在抵抗戰士的參與下建立了法院和公民法庭。這是為了儘可能避免在不同地區解放時經常發生的即決處決和清算,並對合作者進行「合法肅清」。

CDL、CLL和愛國民兵有時,特別是在共產主義抵抗力量強大的省份,對法蘭西共和國臨時政府任命的共和國委員和省長構成反權力威脅,他們在各地都站穩了腳跟。1944年9月9日,巴黎解放後,戴高樂組建了一個民族團結政府,為選舉做準備。必須等到1945年冬季法國本土幾乎完全解放後,才能在4月和5月舉行市政選舉,並在1945年10月舉行立法選舉。1945年5月8日,德國投降,恢復了共和國的合法性,翻過了抵抗運動的一頁。

停戰協定將維希法國軍隊的兵力限制在10萬人,僅限於非占領區。在這些士兵中,無論他們是停戰軍的一部分還是已經復員,有些人準備對德國人進行反擊,但不想加入戴高樂將軍在倫敦的行列。這是三名軍官的情況:

1942年11月德國入侵自由區後,第二波軍隊開始抵抗:

外部和內部兩種抵抗形式的主要動機是,在預期的最終勝利中,法國是與盟國並肩作戰。然後問題就出現了:抵抗運動在解放領土方面發揮了什麼作用?很難對這個需要元素的問題給出明確的答案。

1943年9月8日,意大利和盟國宣布簽署停戰協定。占領科西嘉島的意大利軍隊反對在博尼法喬登陸的德國人,命令他們返回巴斯蒂亞,加入亞平寧半島,鞏固反對盟軍進攻的戰線。9月9日,維希當局被抵抗戰士取代,科西嘉島被視為解放。抵抗軍、從阿爾及爾派出的法國軍隊和部分意大利軍隊騷擾德國軍隊,削弱了德國軍隊,並將撤退推遲到10月4日。1942年11月8日盟軍在北非的登陸使駐紮在阿爾及爾的法國特種部隊能夠從1942年12月14日起派遣秘密珍珠港任務,由羅熱·德·索勒、洛朗·普雷濟奧西、圖桑·格里菲和皮埃爾·格里菲組成的卡薩比安卡潛艇登陸小組協調抵抗網絡,以便快速登陸。科西嘉是繼1942年11月8日阿爾及利亞的三個省之後,於1943年10月4日解放的第四個法國省。從1944年6月起,FFI和FTP理論上在柯尼希將軍的指揮下統一,試圖積極參與解放其他法國省份。

1944年6月諾曼底登陸後,馬基和各種破壞網絡進行了干預,要麼發動戰鬥以牽制敵軍,要麼破壞德軍使用的鐵路通信網絡:包括涉及鐵路軌道的綠色計劃、涉及電話線的紫色計劃和涉及電氣裝置的藍色計劃。保羅計劃旨在摧毀德國的彈藥和燃料庫,騷擾德國增援部隊,並為盟軍的到來做好準備。

1944年8月25日,在勒克萊爾將軍的第2裝甲師的支持下,巴黎起義的爆發以巴黎解放而結束,這是法國抵抗運動中最著名的輝煌時刻之一,從中很難區分群眾示威、心理行動和軍事效率。不太值得懷疑的是法國西南部和中部大部分地區的解放,以及在東南部,1944年8月在普羅旺斯登陸的拉特爾·德·塔西尼將軍領導的法國第一集團軍的前進援助。

德懷特·艾森豪威爾將軍在其「歐洲遠征軍行動報告」中的評論經常被提及:

我們的總部估計,在某一時刻,FFI向戰役提供的援助價值相當於15個步兵師[12]的兵力,由於他們的幫助,我們在法國的快速推進大大加速了。

一個步兵師(DI)約有10000人。阻礙向DI的轉換有其局限性。如何轉換提供給盟友的信息?情報局試圖通過操縱SOE的普羅斯佩網絡來阻礙德國人?這個問題永遠不會有一個明確的答案:「抵抗的貢獻是決定性的嗎,這樣諾曼底建立的橋頭堡就不會被拋入海中?」

人們認為,抵抗運動的作用是不斷騷擾敵人和軍事情報[12]。普羅旺斯登陸後,法國東南部地區比最初預測提前近三個月解放(里昂:70天[13],格勒諾布爾:83天),部分原因是法國內務部隊(FFI)的行動。1944年2月1日正式成立,在柯尼希將軍的指揮下,將所有內部抵抗組織聚集在一起。此外,如果沒有抵抗軍的情報和拖延行動,諾曼底登陸將更加血腥。

根據抵抗運動專家、歷史學家讓-弗朗索瓦·穆拉喬萊(Jean-François Muracciole)的說法,「抵抗運動法國實現自身解放的形象在很大程度上是一個神話」,因為國內抵抗運動對盟軍在法國前進的嚴格軍事貢獻主要包括鋪設逃生路線、收集情報和破壞。

不過從巴黎開始的許多城市會在盟軍抵達前幾天部分解放,巴黎起義在盟軍到達之前五日開始。在利摩日,抵抗領導人喬治·甘古安(Georges Guingouin)推遲了共產黨發布的解放令,以便更好地適應盟軍的前進,從而減少損失。1944年夏天,在大規模抵抗的北加萊盆地,一場叛亂罷工摧毀了運輸線路和煤廠。

菲利普·馬松(Philippe Masson)給出的估計低於艾森豪威爾,但他堅持的觀點也排除了非直接軍事形式的抵抗,例如秘密媒體的製作,他認為,只有在向盟軍提供有效援助的情況下,才應考慮到這一點。[14]:547-584

情報網絡的任務是收集具有軍事價值的情報:大西洋沿岸的軍事建築、駐紮在法國的國防軍部隊的兵力……中央情報和行動辦公室(BCRA)和英國各部門之間經常發生競爭,以聯繫能夠提供有趣情報的網絡。與此同時,旨在打擊敵方特工和侵蝕納粹的反情報服務正在加強。

第一批自由法國特工於1940年7月登陸布列塔尼海岸。正是芒雄中尉、聖雅克中尉、亞歷山大·貝雷斯尼科夫化名科維薩爾中尉和吉爾貝·雷諾化名雷米中尉毫不猶豫地與維希的反德軍事圈接觸,如喬治·盧斯托諾·拉科和喬治·格魯薩爾上校,他們在意識形態上與他們關係密切。

在BCRA內部,有一個特別服務總局(DGSS),負責反間諜任務。[15]:57

信息首先通過無線電發射機傳輸。

後來,當空中聯繫,特別是通過萊桑德(Lysander)聯絡機的聯繫變得更加頻繁時,一些信息也會通過這些郵件傳遞。根據BCRA負責人帕西的說法,1944年,每天有1000份電報通過無線電傳輸,每周需要增加20,000多頁和2,000多張地圖。無線電操作員被稱為鋼琴家。在1943年夏天,德國測角車也在南部地區巡邏,發現了很多操作員。因此,正如讓-弗朗索瓦·穆拉喬萊提醒我們,按比例而言,損失最大的是網絡。

戰後,266個與BCRA直接相關的網絡得到認可,包括150,000名註冊特工。FTP情報機構被稱為FANA。它由夏爾·蒂永的姐夫喬治·貝耶領導。

中央情報和軍事行動局(BCRA)於1941年10月在戴高樂將軍的自由法國成立,專門從事情報和破壞任務。因此,由帕西上校(安德烈·德瓦夫蘭)在倫敦創建和領導的BCRA網絡位於外部抵抗和內部抵抗之間的邊界。

1940年6月,路易·德拉巴東尼(Louis de la Bardonnie)和他的一些同伴成立了聖母兄弟會,這是法國最早成立的兄弟會之一,與聯盟網絡一起,也是最重要的兄弟會之一。吉爾貝·雷諾,化名為「雷蒙」(後來改為「雷米」)於1940年夏天被自由法國第二局派往該市,他將該組織命名為聖母兄弟會,以將其置於聖母的保護之下。

1940年12月21日,自由法國海軍第二局的海軍軍官奧諾雷·代斯蒂安多爾夫被派往被占領區執行任務,在那裡他建立了由26人組成的寧錄網絡。他於1941年5月被捕,並於1941月29日在瓦萊里安山被槍殺。

方陣是一個法國抵抗網絡,由克里斯蒂安·皮諾於1942年在南部地區創建,先是在克萊蒙費朗,然後在里昂。其北部分支機構占領區方陣成為一個獨立的網絡,即「卡奧爾-阿斯圖里亞斯」,由卡瓦耶斯領導。

1943年,BCRA獲得了聯合抵抗運動(MUR)對其情報網絡的整合。高盧網絡就是這樣誕生的。

三個英國特勤局在法國境內活動:

特別行動執行處(SOE)成立於1940年7月,負責行動,軍情六處(情報局)負責情報,軍情九處負責越獄。

在SOE的框架內,有幾個部門控制法國地區的行動,主要是F部門、RF部門和AMF部門。

據英國歷史學家邁克爾·R·D·福特稱,在衝突期間,SOE向法國派遣了1800名特工,其中包括1750名男性和50名女性。四分之一的人被捕,這一比例很高,但低於其他國家:荷蘭比例有二分之一,比利時有三分之一。SOE特工武裝了250,000名法國抵抗戰士,並進行了有效的破壞行動。艾森豪威爾將軍估計,SOE的工作相當於五到六個加強師。

軍情六處(情報局)在法國建立了幾個網絡,並支持其他網絡,特別是聯盟。傑德·菲茨羅伊網絡和維希軍事情報官員選擇支持抵抗軍。此外,該服務與BCRA密切合作。特別是特勤局副局長克洛德·丹西(Claude Dansey)向帕西上校介紹了情報,並在整個戰爭期間與他保持着良好的關係。軍情六處專門負責情報,行動則有SOE壟斷。[17]

最後,負責盟軍士兵逃亡的軍情九處正協助彗星等網絡。

美國戰略情報局(OSS)成立於1942年,其大部分業務在歐洲和地中海,軍事情報在太平洋戰爭中占主導地位,聯邦調查局負責拉丁美洲。OSS有三個分支機構:倫敦、日內瓦和丹吉爾。雖然前者與SOE合作,但OSS的政策不同於英國部門:美國人更願意幫助非戴高樂主義網絡,特別是那些受亨利·吉羅將軍領導或啟發的網絡。1942年11月,在阿爾及爾設立的國防特別服務機構設立了秘密珍珠港行動,OSS在不干預內部組織的情況下批准了該行動。

OSS向聯合抵抗運動(MUR)提議將自由法國提供的資金增加三倍,並在法國和瑞士之間建立過境網絡,以換取收集到的信息。當時負責MUR對外關係的皮埃爾·貝努維爾(Pierre Bénouville)同意在瑞士的OSS和MUR以及被占領區的MUR之間建立聯繫。羅貝爾·弗蘭克(Robert Frank)認為這是試圖打破自由法國的MUR;羅貝爾·貝洛(Robert Belot)認為這是資金不足的邏輯後果,隨後英國服務部門拒絕提供資金。讓·穆蘭強烈反對這項協議,但在他死後,該協議最終被執行。[18]

美國機構在弗朗索瓦·密特朗(François Mitterrand)和莫里斯·皮諾(Maurice Pinot)的全國戰俘集會上遇到的困難較少,該集會由OSS通過皮埃爾·德·貝努維爾(Pierre de Bénouville)資助。長期以來,OSS一直對戴高樂有所保留,最終在1944年中期的報告中指出,他「被認為是當時唯一可能的政治領導人」。

1944年,SOE和OSS創建了「傑德堡」任務,由三名男子(一名法國人、一名英國人和一名美國人)組成,他們在諾曼底和普羅旺斯登陸後穿制服跳傘,以幫助當地的馬基。

1946年,四分之三的議員是抵抗運動的積極成員,該運動通過全國抵抗委員會(1944年3月15日)的計劃,發起了法國社會契約的重建,導致了法國解放運動的重大經濟和社會改革:醫療保險和退休保險、國有化、未成年人地位和公務員地位、工作委員會等。

抵抗也改變了政治局勢,甚至在解放前就賦予自由法國的頭號人物戴高樂將軍合法性,並在1944年夏天避免該國的任何外國託管。選舉立即舉行,自由新聞的出現促進了選舉,這一自由新聞已經走出了秘密。市政和國家政治精英的全面更新不斷發生。然而,許多前抵抗戰士後來表現出他們的痛苦,因為他們無法像他們希望的那樣徹底改變社會和政治生活,遠遠超出共產主義隊伍:克洛德·布爾代(Claude Bourdet)或亨利·弗勒奈(Henri Frenay,戰鬥組織的首領)等抵抗領導人就是這樣。後者與解放運動領導人伊曼紐爾·達斯蒂耶·德拉維熱里(Emmanuel d'Astier de la Vigerie)和其他抵抗運動領導人一樣,希望成立一個偉大的「抵抗黨」,並接管公共生活,因為1940年在即將結束的第三共和國時期,政黨直接破產,而且大多數政黨在抵抗運動中不存在。此外,軍隊抵抗組織在入侵自由區後將前士兵聚集在吉羅將軍周圍,斷然拒絕「參與政治」。

讓·穆蘭不得不與皮埃爾·布羅索萊特(Pierre Brossolette)或亨利·弗勒奈(Henri Frenay)進行一場漫長的鬥爭,以使各政黨加入全國抵抗委員會(1943年6月):盟軍無法理解他們的缺席。監獄裡的萊昂·布魯姆(Leon Blum)強調,政黨對民主至關重要,任何取消政黨資格和取代政黨的企圖都將回到20世紀30年代和維希時期反議會主義的泥潭和威權主義誘惑的破壞。

根據歷史學家達尼埃爾·科迪耶(Daniel Cordier)的說法,在解放後的幾年裡,抵抗運動未能通過自己的政治組織繼續下去[19],這引發了長期的爭議,特別是考慮到第四共和國帶來的失望。事實上,PCF、SFIO和MRP將在解放後的法國發揮關鍵作用,然後壟斷議會席位,直到1951年成立於1947年的戴高樂黨取得突破。

1939年9月26日,在簽訂蘇德互不侵犯條約和蘇聯入侵波蘭後,共產黨被勒令解散。從那時起,黨的機器一直隱藏着。[20]

1940年夏天,PCF領導層與德國占領軍聯繫,以獲得《人道報》的復興。莫里斯·特雷昂(Maurice Tréand)、讓·卡特拉斯(Jean Catelas)和律師羅貝爾·富瓦森(Robert Foissin)在里爾街(rue de Lille)的辦公室會見了希特勒駐巴黎特使奧托·阿貝茨(Otto Abetz)。這項將持續一個月的倡議很快遭到黨內政要的譴責,但從未破壞其進程。莫里斯·多列士(Maurice Thorez)在從莫斯科發出的電報中譴責了羅貝爾·富瓦森(Robert Foissin)的行為,他在假戰中逃離莫斯科。但羅貝爾·富瓦森被排除在外,他在被排除後仍然是蘇聯大使館和蘇聯貿易代表的律師。[21]

1940年9月,共產主義者雅克·德庫爾、喬治·波利澤爾和雅克·所羅門建立了第一個大學抵抗網絡。他們出版了自由大學和自由思想,其特點是批評占領者。在法國警方的追捕下,他們於1942年2月被捕,遭受酷刑,並於1942月在瓦萊里安山被槍殺。第二份出版物的另一位撰稿人,哲學家瓦倫丁·費爾德曼,將於1942年7月在同一地點被槍殺。

共產主義學生與其他運動一起參加了1940年11月11日在巴黎舉行的紀念第一次世界大戰勝利示威。但共產主義組織非但沒有宣稱這一自發的事實,反而脫穎而出[22]。

1940年12月,PCF巴黎地區和共產主義青年簽署了一份長篇傳單,敦促學生不要在與占領者的正面鬥爭中迷失方向:「確保法國獨立意味着讓這個國家擺脫英帝國主義[…]。法國將再次獲得自由和獨立,而不是通過戰爭,而是通過社會主義革命。」[23]

根據歷史學家的說法,德國戰爭機器在「至關重要的地區」的煤礦中尋求「最大產量」,1941年5月底至6月初,在北部省和加萊海峽省,在共產主義武裝分子的監督下,約10萬名礦工發動了長時間罷工,導致煤炭產量下降。

這次罷工是法國第一次集體抵抗納粹占領的行動之一,在礦業公司的同謀下罷工遭到暴力鎮壓,導致近400人被捕、處決和驅逐250多人,其中一半死於集中營。

整個1940年,共產黨的地下活動促使成立了一個特別組織(OS),將秘密共產主義組織聚集在一起。在1940年7月10日的呼籲中,法國共產黨呼籲成立一個爭取法國解放和獨立的民族陣線,儘管文本中沒有提到抵抗德國。[23]直到1941年5月蘇聯和納粹德國之間的關係急劇惡化,它才最終建立。然而,在1941年5月和6月,共產黨的軍事力量仍然非常薄弱,特別是因為BCRA拒絕交出武器。

很難認為共產黨早在1940年就開始抵抗占領軍,無論戰後聲稱什麼。作為蘇聯外交動盪的俘虜,該黨幾乎沒有從中脫穎而出,1939年8月至1941年6月期間所遵循的路線集中於工會行動和打擊「反動派」,即維希法國政權,同時保留了蘇德條約中所要求的占領。少數開始對占領者進行智力抵抗的武裝分子是該政黨的自由電子,並導致該黨與莫斯科的關係停滯不前。[23]

1941年6月22日,阿道夫·希特勒發動了旨在入侵蘇聯的巴巴羅薩行動。這一天標誌着法國共產黨通過其領導層對納粹占領者的承諾,儘管早在1941年5月,數百名武裝分子就已經領導了礦工的大罷工,特別是國際旅的波蘭人,他們在1940年9月發動了對維希政權的爆炸襲擊,激發了英國支持的希望。

1941年8月,共產主義者皮埃爾·喬治(Pierre Georges,化名法比安上校)對一名德國軍官進行了第一次象徵性襲擊,即巴爾貝斯地鐵襲擊。共產主義者迅速發展了一場武裝抵抗運動,由夏爾·蒂永領導的法國游擊隊(FTPF)。FTPF對非共產主義者開放,但仍處於共產主義控制之下。1941年5月由PCF創建的國民陣線也是如此,這是一場由專業組織的政治抵抗運動,已成為法國最大的抵抗運動之一,甚至是最大的抵抗運動。

共產黨人通過其組織能力在抵抗納粹占領者方面發揮了重要作用。他們更接近法國國內抵抗運動和自由法國的其他運動:1943年中期,國民陣線參加了全國抵抗委員會(CNR)。由奧古斯特·勒庫爾(Auguste Lecœur)領導的秘密法共組織獲得了權力,直到它在很大程度上控制了CNR,然後控制了法國內務部隊的國家指揮部。

從多年來在CGT內部創建的移民勞工之手(MOI)開始,PCF將活躍在東南部(格勒諾布爾、里昂、馬賽)的FTP-MOI加入FTPF,並通過巴黎分部,該分部在1942-1943年是法國最活躍的武裝抵抗運動,每兩天進行一次武裝行動。它的參與者是共產主義外國人,主要是無國籍的猶太人,特別針對納粹的目標。「馬努欽集團」僅在巴黎市就發動了約150起襲擊事件,其中包括法國強制勞動服務局局長尤利烏斯·里特將軍被處決。在巴黎牆上張貼紅色告示後,它成為國內抵抗的象徵,當局抓捕了其中10人,包括4名波蘭人,然後處決了大部分成員。

1942年至1943年形成的利穆贊馬基在很大程度上歸功於其創始人、共產主義者喬治·甘古安(Georges Guingouin),他從1940年開始組建了幾個小團體,隨後在混合控制下運作。甘古安始終保持着對PCF領導層的高度獨立性,並將抵抗者安全固有的隔離規則置於黨的紀律之前。

在由全國抵抗委員會(CNR)成立的軍事行動委員會(COMAC)並協調指揮法國內務部隊的三位主要領導人中,有兩位是共產主義者(皮埃爾·維永和莫里斯·克里格爾·瓦里蒙),第三位是讓·德·沃蓋。

共產主義者也參與非共產主義抵抗運動。他們往往是戰前在黨的機構中沒有中心地位的激進分子,他們被剝奪了與地下黨的聯繫,有機會加入另一個運動。該黨隨後鼓勵他們留在這些組織中。例如,讓-皮埃爾·韋爾南(Jean-Pierre Vernant)是一名學者,他以西南部九個省的FFI負責人的身份結束了戰爭,他拒絕蘇德條約,加入了南部解放運動。

在抵抗運動中,社會主義者的知名度較低,因為與共產主義者不同,他們很少將黨的重建與堅持抵抗運動聯繫起來。社會主義抵抗更加分散,主要是因為SFIO本身比PCF結構更鬆散,更依賴地方民選官員和幹部。歷史學家洛朗·杜祖(Laurent Douzou)指出,「社會主義激進分子在運動隊伍中的大量活躍存在」,矛盾的是,「其效果是在人們的腦海中降低了他們黨派抵抗的現實」。2006年出版的《抵抗歷史詞典》指出,「社會主義者在抵抗中發揮了非常重要的作用。他們的武裝分子或同情者、幹部和民選官員從一開始就參與了許多秘密運動。」[14]:907

1940年夏天,讓-巴蒂斯特·勒巴(Jean-Baptiste Lebas)和亨利·里比埃(Henri Ribière)等社會主義激進分子開始抵抗。1940年夏末,達尼埃爾·梅耶(Daniel Mayer)受萊昂·布魯姆(Léon Blum)的委託,重建了保羅·富爾(Paul Faure)休眠的SFIO。1941年3月,達尼埃爾·梅耶(Daniel Mayer)與蘇珊·比松(Suzanne Buisson)和費利克斯·古安(Félix Gouin)等其他社會主義活動家在尼姆成立了社會主義行動委員會(CAS)。1941年1月,勒巴為北部-加來海峽省(行政上隸屬於比利時)創建了一個CAS,1940年9月成立的另一個CAS涵蓋了北部地區。1942年,停刊兩年的社會主義報刊《人民報》再次秘密出現。同年,安德烈·菲利普成為自由法國內政部的國家專員,費利克斯·古安在倫敦代表社會黨加入夏爾·戴高樂。

在阿爾及利亞,抵抗團體已經成立。他們由社會主義激進分子和極左翼激進分子組成。他們將成為1942年11月8日(火炬行動)的同伴之一,然後前往倫敦、巴黎、法國西南部和科西嘉島。里奧姆審判後,社會主義抵抗者的熱情和人數增加。南部CAS於1943年3月成為秘密SFIO。CAS於6月合併。皮埃爾·布羅索萊特(Pierre Brossolette)來自SFIO,在聖母兄弟會的活動中,他與南部CAS和秘密SFIO保持聯繫。

社會主義激進分子在北部解放運動、該運動產生的情報網絡(方陣、科奧爾-阿斯圖里亞斯)和加斯頓·德費雷(Gaston Defferre)的布魯圖網絡中占據主導地位,這是秘密SFIO與自由法國和內部抵抗運動的主要聯繫。在整個戰爭期間,由於社會黨人(如雅克·皮埃特和居伊·摩勒)的參與不斷增加,以及創始成員被捕,民事和軍事組織(CMO)從右翼滑向社會主義。另一方面,社會黨人越來越多地參與南部解放運動,他們幾乎占成員的一半,這反映出政治影響力下降。

一些SFIO議員在抵抗運動中發揮了重要作用,包括讓·比翁迪、讓·布埃、埃杜阿爾·弗羅芒、盧西安·於塞爾、儒勒·莫什、讓·皮埃爾·布洛什、唐居·普里讓和羅貝爾·莫熱。弗朗索瓦·卡梅爾和馬克思·多姆瓦被殺害。讓-巴普蒂斯特·勒巴、伊西多雷·蒂夫里耶、克洛德·若德利和奧古斯丁·馬爾盧在被驅逐出境時死亡。在社會主義抵抗者中,也有裝置人,如在貝爾根-貝爾森去世的社會主義日報《人民地下報》編輯阿梅德·迪努瓦(Amédée Dunois)。

作為解放夥伴的SFIO抵抗戰士包括安德烈·布瓦耶、馬夏爾·布里古萊克斯、皮埃爾·布羅索萊特、讓·克洛德·卡里耶、尤金·沙旺、埃德蒙·德博馬謝、阿爾貝爾·福塞-弗朗索瓦、讓·邁雷、艾米麗安娜·莫羅·埃弗拉爾、埃德蒙·內斯萊爾、勒內·佩特斯、雅克·皮埃特、莫里斯·普朗蒂耶、加布里埃爾·蒂埃里和皮埃爾·維耶諾。

在里昂地區,社會主義工人和農民黨的武裝分子於1940年成立了由瑪麗·加布里埃爾·富熱爾領導的抵抗運動起義者。該運動秘密出版了26期報紙。

一些溫和派(或中右翼)民選官員在地方甚至國家層面發揮了重要作用,如萊昂內爾·德·穆斯蒂耶和約瑟夫·拉尼埃爾。

正如法蘭西行動的創始人夏爾·莫拉斯(Charles Maurras)所說,共和國的垮台對他來說是一個「神聖的驚喜」,極右翼圈子的很大一部分非常歡迎維希的新政權。但他們的民族主義也促使一些「國民」從1940年6月開始參與反對占領者的鬥爭,如達尼埃爾·科迪耶(Daniel Cordier)(他最終與極右翼決裂,在戰爭結束時成為左翼人士),成為讓·穆蘭的秘書,或雷米上校(吉爾貝·雷諾),他是最著名的情報網絡負責人之一,也是聖母兄弟會的創始人,該網絡已經由路易斯·德·拉·巴多尼(Louis de la Bardonnie)組成,而其他人則參與合作運動或居住在維希的貝當周圍。

喬治·盧斯托諾-拉科和瑪麗·瑪德萊娜·福卡德(Marie Madeleine Fourcade)成立了聯盟網絡,而來自維希特勤局的格魯薩爾上校於1942年11月後前往瑞士,為英國人建立了「吉爾貝網絡」。1941年1月被任命為維希政權全國委員會成員的德拉羅克上校建立了Klan網絡,該網絡與Abili網絡相連,而Abili網絡又與英國情報局有關聯。皮埃爾·德·貝努維爾(Pierre de Bénouville)最初是一名元帥,與亨利·弗勒奈(Henri Frenay)一起成為戰鬥領導人之一。部分極右翼武裝分子或者戰俘在獲釋或逃跑後開始抵抗,如雅克·雷努萬(Jacques Renouvin),他創立了戰鬥運動的自由團體,或阿德里安·薩杜爾(Adrien Sadoul)。

歷史學家讓-皮埃爾·阿澤馬(Jean-Pierre Azéma)創造了「維希抵抗者」一詞,以描述那些在相信貝當(元帥)或或多或少熱情地接受維希政權及其國家革命(貝當主義)之後,或多或少短暫地「沒有回歸精神」脫離維希政權並加入抵抗運動的人。這一類別並不完全涵蓋強硬右翼和極右翼。前蒙面者克洛德·埃蒂爾·德·布瓦斯蘭貝爾於1940年夏天加入戴高樂,而PSF的夏爾·瓦蘭直到1942年才投靠倫敦。莫里斯·里波舍(解放運動創始人)最初捍衛了一個與維希非常相似的政權,但將領土解放置於一切之上,並沒有進入貝當主義政府,並於1941年向左翼開放這場運動。「維希派抵抗」一詞有時涉及模糊和有爭議的軌跡。極右翼活動人士可繼續支持維希,並在整個占領期間在通敵報紙上發表文章,但他們主張開放他們的雙重遊戲和秘密行動,如塞爾日·讓內特(Serge Jeanneret),他是法國行動組織的成員,也是PPF的成員,被授予抵抗運動志願戰士十字勳章。維希法國的部長們在解放後因指控不足和抵抗行為而被解僱,比如弗朗索瓦·萊伊德(François Lehideux),但據稱他保護了民事和軍事組織(CMO)的成員。[24]:522-528

嚴格地說,維希抵抗運動沒有結構,除了組成它的不同重要性的群體之外[25]

與其他抵抗網絡的對抗有時是激烈的:與格魯薩爾上校有過一段時間關係的反維希抵抗運動很快就失去了信心,並在1941年4月後切斷了聯繫。事實上,維希政權倡導的國家合作在維希抵抗者中引發了一種基本的認知失調,他們試圖通過一切手段消除這種失調。根據定義,合作和抵抗是不可調和的[25]:這一矛盾的解決屬於話語和想象的秩序。因此,出現了「被壞顧問包圍的好君主」、「雙重遊戲」和國家元首的「親密思想」的表現[25]。某種現實主義傾向使這一知識框架變得脆弱,因為事實、政策和元帥支持合作的聲明不斷考驗它。因此,維希抵抗運動最終傾向於愛國主義,如果不是反德民族主義的話,並希望看到法國大都市從德國占領下解放出來,而不是戰前的仇恨對象(如共濟會、議會主義、左翼、共產主義、猶太人和共和國)。考慮到只要法國繼續被占領,民族革命所吹噓的法國的復興和重生就不可能發生。特別是因為通敵者、維希政權和德國政策已經演變為某種激進主義,例如,從1941年開始實施強制勞動服務或反猶太主義圍捕。

有時,與其他圈子和其他政治哲學的秘密接觸也會改變其中一些人。許多人逐漸放棄他們的反猶太主義觀點或對「民主」的仇恨,或者乾脆放棄他們的傳統主義和保守主義觀點。貝努維爾和瑪麗·瑪德萊娜·福卡德在戰後成為戴高樂派議員,弗朗索瓦·密特朗(François Mitterrand)轉向左翼,亨利·弗勒奈(Henri Frenay)轉向社會主義人文主義和歐洲,年輕的達尼埃爾·科迪耶(Daniel Cordier)的家族三代人都是莫拉斯主義者,在認識共和派讓·穆蘭後轉向左翼。

當然,並非所有經由維希的抵抗者都否認他們的想法,如加布里埃爾·讓泰或雅克·勒魯瓦·拉迪里。

維希派抵抗者加入了反對占領者的鬥爭:

學者讓-雅克·蒙尼爾(Jean-Jacques Monnier)的工作[26]還表明,近250名文化、語言、地方主義者(城市等)或不服從的布列塔尼民族主義者(PNB、LFB等,有超過40人)以分散或有組織的方式(聖納澤爾自由組織,代號Timoléon)參與了抵抗運動,與人類博物館網絡相連,然後併入波切營、布列塔尼中部的布萊茲·莫爾集團、聖吉勒迪默內的塞拉和杜弗的馬基、FFL(特別是聖布雷茲集團)或法國其他地區的傳統網絡。

與政治舞台上的極右翼相反,反法西斯分子,其中許多是學者,在解放運動的基礎上發揮了重要作用:該運動的主要領導人伊曼紐爾·達斯蒂耶·德拉維熱里是一名記者。斯特拉斯堡大學的哲學家和數學家讓·卡瓦耶斯(Jean Cavaillès)在克萊蒙費朗(Clermont Ferrand)會見了達斯蒂耶和露西·奧布拉克(Lucie Aubrac)。

反法西斯知識分子也很多,包括讓·卡蘇(Jean Cassou)和博里斯·維爾德(Boris Vildé),他們被稱為人類博物館網絡,其第一份抵抗公報於1940年12月發布[10]。正是在這一運動中,我們可以將皮埃爾·布羅索萊特(Pierre Brossolette)和弗朗索瓦·維迪爾(François Verdier)等共濟會成員歸類。

反法西斯知識分子警戒委員會(Committee de Vigilance des Intelligents Antifasis)的活動人士是首批抵抗者之一,如其主席保羅·里維(Paul Rivet)。同樣,國際反法西斯團結組織法國分會主席讓·魯米拉克也很早就參與了抵抗。

一些極少數的社會或政治團體,如托洛茨基主義者,通過組織針對德國軍隊士兵的秘密政治工作,建立了對納粹主義的特殊形式的抵抗。

無政府主義者也是如此。一些人加入自由法國,一些人加入內部抵抗網絡。一場真正的無政府主義抵抗主要是由讓·勒內·索利埃爾(Jean-RenéSaulière)發起的,他散發傳單,夜間張貼海報,秘密重建革命工團主義國際聯合會。這種無政府主義抵抗不僅敵視維希和納粹主義,也敵視蘇聯和自由法國。[27]

法國國內抵抗運動是德國占領期間秘密組織的幾次社會運動的核心,如1941年5月至6月加萊北部10萬礦工的愛國罷工和1942年10月法國的愛國罷工,這兩次罷工都很危險,因為它們導致了對德國占領者的殘酷鎮壓。

根據歷史學家克里斯蒂安·舍旺迪耶(Christian Chevandier)的說法,1942年在法國國家鐵路公司(SNCF)開始的罷工是在「鐵路工人因抵抗運動需要他們而大量抵抗」的背景下進行的。他分析了占領和解放期間的「鐵路戰鬥」,特別是因為他們的專業知識允許「在幾次行動中造成比近似轟炸更大的破壞,且沒有留下痕跡」[28]他們「可以在他們的火車上,甚至在他們的機器上,運送材料、郵件、逃犯或非法移民」[28]。

1941年5月至6月,北部-加來海峽省10萬礦工的愛國罷工在另一個關鍵地區表現出了類似的特點。根據歷史學家的說法,德國戰爭機器在「至關重要的地區」的煤礦中尋求「最大產量」[29],但罷工使其失去了50萬個工作日、387,962個底座和85,281個工作日[30]以及50萬至150萬噸煤炭,迫使其從比利時大量進口煤炭。

每日工作生產量從1938年的1136千克下降到1944年的797千克。[30]

抵抗運動分階段挑選新兵,以測試他們的動機和嚴肅性,排除所有可能在被捕時坦白的人,並優先考慮能夠在特定領域進行干預的人。沒有孩子的單身人士享有特權,因為他們不太容易受到配偶酷刑或虐待子女的威脅,以迫使他們認罪。

情報網絡特別招聘與網絡活動有關的某些職業:包括軍官、鐵路工人、經常旅行的貿易代表和可以充當郵箱的店主。擅長寫作的人可寫傳單和秘密通訊。煤礦工人被大規模動員起來進行罷工、破壞和相對謹慎的減產,目標是剝奪運輸和納粹戰爭機器的能源,特別是在靠近英國海岸的北加萊工業區,然後在1942年10月在東南部進行的法國愛國罷工。

抵抗運動者主要來自城市,甚至是那些躲在灌木叢中的人,他們特別年輕和男性化。例如,在勃艮第馬基,90%的馬基是年輕單身男子,通常年齡在22-25歲之間[31]。謹慎地為他們提供食物的農民很少離開他們的農場。

1944年9月,戴高樂將軍接待了一個法國老闆(企業主)代表團,他們抱怨維希政府的生活條件,他提醒他們,他已經四年沒有在倫敦或阿爾及爾見過他們了,儘管標緻和米其林的汽車也有例外。1941年5月至6月,在北部-加萊海峽省10萬礦工的愛國罷工中,德國人並不總是知道該逮捕誰並讓誰坦白:300名鎮壓受害者中的大多數都是礦主提供的工會成員和共產主義者的名字。另一方面,抵抗鬥爭在教會、軍隊或貴族以及其他傳統保守派圈子中招募。

抵抗運動的社會起源將是每個運動所特有的。因此,OCM(民事和軍事組織)主要由年長男子組成,通常是私營和公共部門的高級管理人員。

法國保衛組織更具體地招聘學生和公務員。

法國共產黨在蘇德關係破裂後成立的全國抵抗陣線在其誕生時具有明顯的工人階級色彩,但後來部分失去了這種特殊性,在所有派別中招募人員。

在操縱網絡的600名代理人中,20%是婦女,50%在30歲以下,絕大多數是城市居民。25%是技術工人或技術經理,25%是雇員或下級官員。其餘的由學生、專業人士或軍人組成。13%參加了1914-1918年戰爭,36%參加了1939-1940年戰爭,其餘的沒有服役記錄。[32]

大多數抵抗者有幾個動機:

總的來說,工會成員通常處於有利地位,可以在許多為德國軍備工作的工廠中建立情報或破壞網絡。由前工會成員組成的關係網絡也可以用來吸引一些武裝分子加入抵抗運動。

1940年11月9日,維希政府解散了工人和雇主工會。該國僅有的兩個主要聯合會CGT和CFTC(法國基督教工人聯合會)已不再正式存在。貝當元帥政府工業生產和勞工部長勒內·貝蘭(René Belin)建立了一個基於社團主義的單一工會制度。他曾是CGT聯盟辦公室的成員,1940年5月9日辭職,7月14日加入維希政權,接受政府職位。

11月15日,九名CGT工會領導人和三名CFTC工會領導人簽署了《十二人宣言》,這是一份不信任維希政府的文本。該文件的精神是維護工會主義的獨立性(「工會主義不能聲稱吸收國家,也不能被國家吸收」)。另一方面,該文件直接反對維希政權的意識形態,強烈反對任何種族主義概念:「在任何情況下,在任何藉口下,以任何形式,法國工會主義都不能承認基於種族、宗教、出生、觀點或金錢的人與人之間的區別。」該案文特別反對反猶太主義、「因言獲罪」和「對工人的一切形式壓迫」。

1940年11月,路易·賽揚(Louis Saillant)、克里斯蒂安·皮諾(Christian Pineau)和阿爾貝爾·加齊耶(Albert Gazier)都是前CGT聯盟的成員,他們幫助成立了北部解放抵抗運動,並開始出版地下報紙《解放報》。

就他們而言,貝諾瓦·弗拉雄(Benoît Frachon)、安德烈·托萊(André Tollet)、歐仁·埃納夫(Eugène Hénaff)和其他一些領導人在1939年9月因拒絕譴責蘇德條約而被排除在前CGT之外,並逃脫了法國警方的搜查,他們在惡化的條件下恢復了已經在「靜坐戰爭」中開始的秘密工作。他們將確保定期出版和發行一份秘密工會報紙,主要是《工人生活》:在占領期間,該報紙將發行338期秘密報紙。在他們的推動下,1940年夏末,失業者在巴黎地區市政廳前舉行了示威。很快,一些公司爆發工資罷工。

前海關工會成員加斯頓·居桑(Gaston Cusin)在戰前加入了部長內閣,他與秘密CGT取得了聯繫,並重新啟動了其網絡,該網絡在西班牙戰爭期間已經實施,為共和派走私。他將成功地將黃金從法國銀行轉移到自由法國[11]。他在北部解放運動找到了克里斯蒂安·皮諾。

在1940年的法國,大多數人口是天主教徒。因此,天主教徒,有些沒有明確的宗教動機,幾乎在所有被稱為抵抗運動的類別中都存在,儘管主教、神職人員和大多數天主教圈子在很大程度上支持貝當元帥。[33]:198-202

然而,按時間順序,正是新教少數群體形成了一種精神抵抗的態度,這種態度受到了德國認信教會的態度和神學家卡爾·巴特(Karl Barth)的兩封信的啟發,這兩封信以打字形式流傳。1940年6月23日,安德烈·特羅克梅牧師在利尼翁河畔勒尚邦的教區居民面前發表了他的布道,稱為「精神的武器」,其中包含了在法國土地上宣布的第一次抵抗呼籲。在整個戰爭期間,利尼翁河畔勒尚邦的居民將表現出非暴力抵抗行為,這將為他們贏得Yad Vashem正義勳章,因為大量猶太人將被村莊及其周圍地區隱藏保護。因此,新教將為經典抵抗運動(卡瓦耶斯、貝爾蒂·阿爾布雷希特、露西·奧布拉克……)提供英雄隊伍,也將提供其非暴力和精神表達(安德烈·特羅克梅、羅蘭·德·皮里、瑪德萊娜·巴羅……)。1941年3月26日和1942年6月20日,法國新教聯合會主席馬克·博尼耶的信在國內引起了強烈反響。

在天主教方面,像奧諾雷·代斯蒂安·多爾弗這樣的抵抗人士和一些抵抗運動的動機是他們強大的宗教根基,如弗朗索瓦·德·芒通(François de Menthon)創立的自由運動,這將是戰鬥運動的組成部分之一,皮埃爾·夏耶神父創立的基督教見證會,或吉爾貝·德呂(1920-1944)和莫里斯·勒內·西蒙奈(Maurice RenéSimonnet)創立的年輕基督徒戰士。這些活動人士認為,他們的基督教信仰要求他們與抵抗運動並肩戰鬥。這種良知導致譴責以抵抗為幌子實施的虐待和個人報復:在1944年2月17日的一份聲明中,法國主教正式譴責「呼籲暴力和恐怖主義行為,這些行為導致殺害人民和搶劫房屋」。[34]

許多牧師和宗教人士參與了抵抗行動(特別是接待和營救逃犯、猶太人、盟軍飛行員或抵抗者)。許多人為驅逐出境甚至付出了生命的代價(如耶穌會神父伊夫·德·蒙舍伊、羅熱·德里、方濟會神父科朗丹·克羅阿雷克或羅貝爾·德斯穆蒂耶,嘉布遣會神父奧古斯丁·邁耶,以及阿爾伯特·皮亞特神父(35歲)、克里斯蒂安·吉爾貝神父(32歲)、約阿希姆·尼奧兄弟(46歲)、學者讓·居尼(26歲)和學者盧西恩·佩里耶(26歲),拉布羅斯-蒙索的供奉者遭受酷刑,1944年7月底被機關槍射殺並扔進井裡)。[35]

歷史學家已經表明,鐵路工人的職業特點讓他們在功能上「傾向於」抵抗,與其說是通過罷工,因為罷工是危險的和明顯的,不如說是通過「收集、通路和向盟友提供戰略情報」,還可以通過破壞敏感的鐵路設備,這些設備會被納粹軍方明確要求,因此他們經常冒着生命危險進行,實際上這是最可能的操作。

1940年夏天,馬克·布羅舍將鐵路工人稱為「偶爾的英雄」,1941年夏天,地下報紙《北方之聲》(La Voix du Nord)宣布他們將參加未來的解放鬥爭。因此,許多非鐵路抵抗團體首先「呼籲當地鐵路工人告知」德國運輸情況和「攻擊他們的最佳方式」[36],但SNCF抵抗運動「更加保守」,希望「將自己限制在特別有效的行動」[36]。然後,他們的行動「通過協調」經由德國人特別通緝的武裝分子「發展起來」,其中許多人「在最好的人中消失了」。莫里斯·舒里(Maurice Choury)通過特別組織(SO)展示了前工會統一或共產主義鐵路工人在地下共產黨成立之初的先鋒承諾。

鐵路是破壞者最喜歡的目標,包括在爆炸物引爆失敗之後需進行拆除,即便需要更長時間。諾曼底和普羅旺斯登陸後,加上盟軍的轟炸,對鐵路軌道的破壞成功地有效地擾亂了德軍的撤退或增援部隊的到來,但這只是逐漸顯現成果的。

在解放網絡(CDLL)內,為鐵路工人保留了一個「特殊隔間」,從1940年底到1943年初,他們傳達了許多關於德國運輸的信息[36]。

1942年秋發生了大規模的「南區工人罷工」。它始於里昂附近的SNCF烏蘭車間,後來擴展到其他專業團體,利用了鐵路工人的許多傳統技能。SNCF烏蘭車間的幾名共產主義鐵路工人因其在抵抗運動中的活動而死亡[36]。

「公共行政核心」(NAP)網絡的鐵路分支被稱為「NAP-fer」。NAP由戰鬥運動的安德烈·普萊桑丁和馬塞爾·佩克發明,旨在從1942年起,在克洛德·布爾代和讓·穆蘭的建議下滲透法國政府。NAP-fer由「Résistence-fer」(鐵路抵抗運動)擴展,該協會於1944年聖誕節成立,並於1947年10月[36]被批准為法國戰鬥網絡。戰後,許多證詞表明,在抵抗運動中,很難將各種團體或個別鐵路代理人聚集在一起並進行協調,劃分和疏散,以確保安全[36]。

1943年卡呂伊爾事件(穆蘭被捕處死)後,NAP-fer的領導人勒內·哈迪被取代。另一位領導人是路易·阿爾芒(Louis Armand),他自1940年以來一直是抵抗網絡的成員,他在1944年被蓋世太保逮捕,關押在弗雷斯納,隨後根據諾德林協議獲釋,戰後成為SNCF的副局長[36]。鐵路抵抗運動「網絡」的最終統計,一開始就匯總了德國占領下以各種身份受害的所有鐵路工人,如在法國被處決或在德國被驅逐和死亡的特工,以及「一些不屬於SNCF但在占領下在破壞敵方運輸中發揮重要作用的同志」,包括了4760名鐵路工人或類似人員[36]。

1968年,法國國家鐵路公司名譽監察長保羅·迪朗發表了一篇關於SNCF抵抗的文章,由路易·阿爾芒(Louis Armand)作序,他在文章中提到「整個公司幾乎一致同意」,為這4760名抵抗者提供「與他們在巨大灌木叢的掩護下一樣的保護」,這一用語至今仍然很有名[36]。

1942年10月,在日內瓦的一次會議上,抵抗運動向盟軍提議破壞法國產品運往德國的鐵路和運河[37],認為它們比轟炸更安全、更準確、更有效,此外,轟炸還具有「災難性的心理後果」[37]。盟軍隨後同意減少轟炸和機槍射擊,讓抵抗團體接管這些通信線路,特別是鐵路[37]。

1943年10月,SNCF領導人將他們指揮的抵抗組織置於DMN(沙邦-戴爾馬將軍)的控制之下,以執行「綠色計劃」[36]。盟軍在法國的機槍射擊次數從1943年11月的164次降低到12月的10次[37]。與此同時,僅在1943年12月[37],國內抵抗運動就在法國本土發動了220次「政變」,其中包括東南部的100次,這導致許多德國士兵死亡,以阻止他們[37]。1943年12月22日,在德龍省,一列德軍列車在韋爾舍尼和蓬泰之間的通行遭到破壞,造成12人死亡,40人受傷[37]。

戴高樂將軍的《戰爭回憶錄》中提到了1943年12月10日在波特萊瓦朗斯(Portes-lès-Valence)和1944年2月25日在棟澤爾(Donzêre)閱兵式上德國相關列車的兩次重大脫軌。

1944年的頭幾個月出現了停頓[37],以便為破壞活動做好準備,這些破壞活動將試圖延遲1944年6月6日登陸後德國增援部隊的到來,其地理位置尚不清楚:「綠色計劃」用於鐵路,「紫色計劃」用於電話線,「藍色計劃」用於電力連接[37]。第一個計劃直接導致171次SNCF軌道脫軌,特別是1944年6月出現了41次。

在這種情況下,「鐵路抵抗」和NAP-fer的鐵路工人參與了大量的破壞活動,儘管許多其他破壞活動並非來自他們:1943年,有921起爆炸物破壞事件、517起脫軌事件、561起其他破壞事件,而在敵人使用的SNCF設備方面,這一數字也很高,847輛機車、705輛汽車和4659輛車廂被破壞。對地理標準的研究表明,三分之二的破壞涉及PLM主線(巴黎-里昂-馬賽),這對德國占領者具有重大戰略和經濟利益[37]。全國鐵路退伍軍人協會全國主席皮埃爾·帕西科(Pierre Passicot)的第三方統計數據表明,早在1940年,SNCF員工就有7起脫軌和破壞事件。此後,他們的數量不斷增加:1941年170次,1942年276次,1943年2009次。1944年1月至8月底,鐵路工人進行了近6000次脫軌破壞。[38]

在SNCF,鐵路工人還通過修改或更換某些貨車的目的地標籤,推遲了從法國進口的貨物和德國軍事裝備的運輸。停戰後,布里夫的機械師萊昂·布隆夏爾(Léon Bronchart)被派往布里夫的「快速服務蒸汽倉庫」。他參加了法國國內抵抗運動的戰鬥網絡。1942年末,他向他的猶太鄰居提供了假證件,並為他們的一位朋友進入意大利占領區提供了SNCF的制服。他拒絕「射殺一列從一個監獄轉移到另一個監獄的政治犯」。他在被驅逐出境後倖存下來。

鐵路工人受害者的官方統計「總是因時間和文件而異」[39]。保守估計有1106人在驅逐出境或失蹤中死亡,502人被槍殺,39人被捕後死亡。關於SNCF領導人的參與[39],鐵路抵抗運動存在兩種觀點分歧,記者和共產主義歷史學家莫里斯·舒里(Maurice Choury)在1970年批評了路易·阿爾芒的一致性觀點[39]。莫里斯·舒里認為,儘管許多工程師和鐵路高管加入了抵抗運動,但SNCF的許多高級管理人員也保持「合作」。這位歷史學家還否認,這一公司記憶中的「所有演員」都參與了「電影《鐵路之戰》的製作[39]」,儘管SNCF提供了補貼和物質手段[39]。

鑑於德國人向猶太人發動的命運,對後者來說,藏匿不僅是抵抗的屬性,也是避免圍捕的一種方式。他們中的許多人在非猶太組織和網絡中戰鬥。然而,潛伏在他們身上威脅的特殊性促使一些猶太人聚集在一起,營救法國集中營(博訥拉羅朗德、米爾斯集中營等)的被拘留者,規劃逃跑路線,製作假文件,並為解放而戰。

1941年,羅貝爾·岡松(化名卡斯特)的在法國的以色列照明者和約瑟夫·威爾博士(Dr.Joseph Weill)和喬治·盧萬熱(Georges Loinger)[40]的兒童救援工作周圍形成了第一個秘密網絡。

雅克·拉扎呂斯(Jacques Lazarus)也在猶太軍隊周圍組織了軍事抵抗(解放後將成為猶太人戰鬥組織(OJC)),該組織占領了卡斯特爾附近的黑山進行馬基戰鬥。OJC參與了解放鬥爭,特別是在卡斯特爾和勒皮昂韋萊,並將被納入FFI。其領導人之一莫里斯·洛本伯格(Maurice Loebenberg)化名莫里斯·卡舒德,負責尼斯地區的偽造文件,被民族解放運動(MLN)召集到巴黎集中偽造文件服務。卡爾·雷貝安(Karl Rehbein)背叛了他,他也將對在布洛涅森林瀑布(Bois de Boulogne cascade)被槍殺的年輕抵抗戰士的屠殺負責,1944年7月,他被法國蓋世太保逮捕並折磨致死。1944年8月17日阿洛伊斯·布魯納將倖存的JCO成員從德朗西驅逐出境,他們是布魯納的最後一批受害者。這被稱為「最後一輛馬車」或「51名人質車隊」。這次運輸中有27名囚犯,包括雅克·拉扎呂斯,設法從火車上跳下來逃生。

茨岡人(也被稱為辛特人、吉普賽人、耶尼什人、羅姆游牧民族……)參加了法國的內部抵抗。他們特別幫助猶太人,加入「某些游擊隊團體,特別是在韋科爾」,並接待戰士。這些抵抗者包括讓·博馬利、雷蒙·居萊姆和阿爾芒·斯特內格利。[41]

許多外國政治難民別無選擇:承諾對外國人進行行政拘留或抵抗。當他們是共產主義者時,他們加入了自由射手和游擊隊-外國勞工分支(FTP-MOI)的單位。[42]

1940年6月,80,000名波蘭士兵在法國作戰。6月17日,他們沒有放下武器投降。由於波蘭政府拒絕接受貝當元帥的停戰協議,他們別無選擇,只能撤離到英國或躲藏起來。早期,網絡形成,指示和資金來自倫敦(來自波蘭流亡政府及其英國盟友SOE)。這些網絡的任務是多方面的:包括收集敵軍後方的軍事情報、規劃盟軍士兵的逃跑路線以及後來的戰鬥組織。

在法國創建和運作的主要組織是波蘭獨立鬥爭組織,稱為POWN或Monika。在此之前,在1940年創建了F2網絡。

POWN的軍事組織由達尼埃爾·茲德羅耶夫斯基(化名「達尼埃爾上校」)指揮。1944年5月28日,茲德羅耶夫斯基和雅克·沙邦-戴爾馬將軍簽署了波蘭和法國流亡政府之間的協議,將波蘭戰鬥部隊置於法國內務部隊,即FFI的管轄之下。[43]

波蘭人也參與解密活動。恩尼格瑪的編碼系統是一種加密機器,在戰間期和第二次世界大戰期間被德國軍隊和外交部門使用,但被波茲南大學的三位數學家馬里安·雷耶夫斯基、耶爾齊·羅日斯基和亨德里克·齊加爾斯基破解,他們在波蘭陸軍總參謀部第二部門的數字辦公室工作。正是1933年建造了一個「恩尼格瑪」的複製品,並解碼了德國通訊,取得了很大的成果。1939年7月,在迫在眉睫的戰爭氣氛中,波蘭人與法國和英國特勤局分享了他們的成就,並製作了「恩尼格瑪」的複製品。這使得盟軍,特別是英國,能夠破譯德國和後來的日本通訊(「超級行動」)。因此,盟軍可以先發制人或預判對手的行動。盟軍專家得到了波蘭專家的幫助,他們於1939年9月被疏散到法國,然後在法國戰敗和停戰後抵達英國。

在法國西南馬基和巴黎,有數千名西班牙共和派、共產主義者(路易斯·費爾南德斯等)或無政府主義者,在布列塔尼(羅克·卡里翁等),如塞文山脈、普瓦捷、波爾多、昂古萊姆、阿維尼翁、蒙特利馬爾、瓦朗斯、阿訥西等。還有格爾尼卡營,由西班牙巴斯克難民組成。巴黎的外國勞工分支(塞萊斯蒂諾·阿方索、康拉德·米雷特·穆斯特、曼努埃爾·貝赫斯、何塞·巴隆·卡雷尼奧等西班牙游擊隊成員)將占據重要地位,並歡迎大多數西班牙共產主義者。

富瓦由康齊塔·拉莫斯抵抗組織守衛,並由西班牙人單獨解放。[44]

1944年8月24日20時41分,在雷蒙·德羅內上尉的指揮下,第九裝甲連的第一支分遣隊「La Nueve」,包括阿馬多·格拉內爾將官和士兵拉斐爾·戈梅斯·內托和曼努埃爾·洛薩諾,是第一支通過意大利門進入巴黎的盟軍。

瓜達拉哈拉戰車首先穿過外部林蔭大道。它幾乎完全由西班牙無政府主義者組成,說卡斯蒂利亞語。第九裝甲連隨後將參加斯特拉斯堡解放[44]。

1941年9月6日,在法國避難的意大利共產黨和社會黨代表簽署了《圖盧茲呼籲》,隨後於1943年3月3日簽署了《里昂條約》,鞏固了抵抗運動的統一行動。意大利人,特別是摩澤爾省工業區的許多人,與波蘭人一樣,在「馬里奧集團」(Mario Group)的成立中發揮了決定性作用(馬里奧是集團創始人讓·比爾熱Jean Burger的筆名),這是該省的主要抵抗組織,後來併入希特勒帝國。1943年6月10日,位於巴黎塞迪洛街的意大利法西斯黨總部遭到意大利人里諾·德拉·內格拉指揮的FTP-MOI突擊隊的襲擊。

荷蘭巴黎網絡由赫爾曼·拉特斯曼和讓·魏德內爾領導,擁有400多人。該網絡還為流亡倫敦的荷蘭政府提供情報。它並非完全由荷蘭人組成,主要由法國人和來自不同背景的人物組成,包括著名的德國抵抗戰士卡爾·海因茨·格斯特納。其成員與其他法國抵抗運動網絡(偽造文件、走私、藏匿住所等)密切合作。在1944年2月的一次鎮壓之後,該網絡的大多數成員被逮捕並驅逐到集中營,所有情況尚不清楚。許多人沒有回來。

大約400名盧森堡反法西斯分子,以及拒絕服役或離開國防軍的年輕人,離開盧森堡繼續在法國馬基鬥爭。他們在里昂、格勒諾布爾和阿登地區特別活躍。

安托萬·迪德里希(Antoine Diederich)以其戰鬥化名「巴普蒂斯特上尉」(Captain Baptiste)而聞名,他指揮着大約77名游擊隊員。他因襲擊里永監獄而出名,迪德里希和他的游擊隊釋放了114名抵抗戰士,其中30人被判死刑。

德國和奧地利的共產主義者和反法西斯分子以及奧匈帝國繼承國的人也參加了抵抗運動,特別是在德國勞工組織。德國共產黨(KPD)和奧地利共產黨(KPO)的流亡領導主要在圖盧茲進行活動。同樣,反斯大林主義馬克思主義的奧地利共產主義革命者團體(RKÖ,後來的RKD)在蒙托邦避難,主要從事宣傳工作。

從1943年春開始,德國反法西斯分子(主要是共產主義者)在上洛澤爾和塞文山脈(博訥孔貝和馬爾維約爾馬基,然後是山區馬基)與法國抵抗運動並肩作戰。它由大約40名前國際縱隊戰士組成。他們最初受僱於外國工人團體(GTE),後來受到南部地區占領的威脅,變成了馬基。它由前帝國議會議員奧托·居訥(Otto Kühne,化名羅貝爾)領導,1944年7月,他指揮了2000多名FTP戰士。

成千上萬的德國人參加了法國的反納粹主義抵抗。德國抵抗戰士成功地在法國招募了德國士兵,他們通過提供武器和信息幫助法國抵抗。[45]

抵抗運動中的第一位女性是貝爾蒂·阿爾布雷希特(Berty Albrecht),她是由她的同伴亨利·弗勒奈(Henri Frenay)領導的戰鬥運動的第二號人物,在里昂去世,情況與讓·穆蘭類似,並作為解放運動的同伴安葬在瓦雷里安山(Mont Valérien)。

婦女人數少於男子,占抵抗戰士的15%至20%,約占政治驅逐者的15%,但根據其他估計,這一比例提升到20%至30%。然而,對女性的史學處理與男性不同,文件通常「顯示女性扮演母親或家庭主婦的角色」。[46]

他們通常被限制在從屬角色。露西·奧布拉克(Lucie Aubrac)是一位象徵性人物,在南方解放運動的等級制度中從未扮演過明確的角色。埃萊娜·維亞奈與丈夫菲利普·維亞奈共同創立了保衛法國抵抗運動,但她從未在報紙上寫一篇文章,儘管她與其他領導人的妻子一起參加了所有編輯會議。另一方面,社會主義行動委員會(CAS)聯合創始人蘇珊·比松(Suzanne Buisson)是財務主管。瑪麗·瑪德萊娜·福卡德和瑪麗·路易絲·迪薩爾是法國領導大型抵抗網絡的女性之一。

早在1940年,婦女就組織了家庭主婦的示威,在激勵和資助罷工者(如1941年5月在北加萊省)以及在支援馬基方面無處不在。作為打字員,尤其是作為聯絡員,她們是不可或缺的——部分原因是德國人對女性的警戒心較低,而且針對STO(強制勞動服務)抵抗者的無數身份檢查也不涉及她們。

儘管全國抵抗委員會在1944年3月的復興計劃中沒有提及婦女的投票權,但戴高樂將軍於1944年4月21日在阿爾及爾簽署了一項法令,宣布婦女在與男子相同的條件下有資格投票:因此,抵抗運動的解放作用得到承認。

值得一提的是,無數影子戰士作為一對夫婦生活在整個戰爭中,如果沒有他們的同伴在場,他們的抵抗將異常艱難甚至無法進行:諸如貝爾蒂·阿爾布雷希特和亨利·弗勒奈、雷蒙和露西·奧布拉克、吉爾貝和皮埃爾·布羅索萊特、保萊特和莫里斯·克里格爾·瓦爾里蒙、埃萊娜和菲利普·維亞奈、瑪麗·埃萊娜和皮埃爾·勒福舍、克萊塔和達尼埃爾·梅耶、羅爾·唐吉夫婦等組成了不可分割的夫妻。女同性戀抵抗者也作為一對夫妻進行鬥爭,如安德烈·雅各布和埃夫利娜·加尼耶、克洛德·卡安和蘇珊·馬勒布,以及瑪麗·泰蕾茲·奧弗雷和諾埃勒·吉尤,有時會被一起驅逐出境,如蘇珊·萊克萊齊奧和伊沃內·齊格勒。[47]

許多抵抗戰士在不中斷戰鬥的情況下秘密結婚生子。有些人拯救了丈夫的生命,如露西·奧布拉克或瑪麗·埃萊娜·勒福舍。其他人將在戰後從政,如吉爾貝·布羅索萊特(Gilberte Brossolette),她將當選為社會黨參議員,並成為參議院第一位女性副主席,或安德烈·維耶諾(Andrée Viénot),她將成為議員和臨時政府成員。其他人則與丈夫共享命運,直到酷刑、驅逐和死亡。1943年1月24日著名的車隊,被稱為「31000車隊」,將法國抵抗戰士帶到奧斯威辛,其中包括許多被槍殺者的遺孀,如喬治·波利策的妻子瑪伊·波利策、讓-里夏爾·布洛克的女兒弗朗絲·布洛克-塞拉贊以及著名學者保羅·朗之萬的女兒、作家雅克·所羅門的妻子埃萊娜·所羅門。

抵抗戰士索朗熱·桑富爾什(又名瑪麗·克洛德)是打字員秘書和聯絡員。她把郵件寄給安德烈·迪富爾(化名奧利維耶)。

許多西班牙共和派,如內烏斯·卡塔拉、孔奇塔·拉莫斯和弗蘭奇婭·阿爾楚埃特,都被驅逐出境,她們都是抵抗運動成員。

德國婦女也參加了法國的抵抗運動,主要是社會主義或共產主義活動家。[48]

抵抗運動在兩個不同的層面上行動:一方面,他們希望為德國的軍事失敗做出貢獻,另一方面,他們希望影響公眾輿論,使法國轉向他們認為正確的陣營。

在占領下倖存下來的唯一合法和授權的媒體是為德國占領者和維希的宣傳服務的媒體[49]。這些媒體稱抵抗戰士為「恐怖分子」,並鼓勵鎮壓他們。

因此,許多抵抗運動的第一個行動是出版和傳播秘密媒體[50],並取得了真正的成功:1940年至1944年間[49],發行了近1200種標題和1000多萬份秘密報紙,其中發行量最高的三家每天總計70萬份,這使它們特別暴露。

紙張、墨水和打字機稀缺、昂貴,其銷售受到嚴格控制。找到秘密報紙印刷廠及其領導人是警方的首要任務。在第一批被捕者中,讓-巴蒂斯特·勒巴(Jean-Baptiste Lebas)發起了自由人運動,並在驅逐出境後死亡。在1200名抵抗媒體工作人員中,有400人被殺害(驅逐、槍殺、斬首)[49]。

鐵路工人在傳播中發揮了重要作用,自行車運動員也起到了補充作用。為了保持匿名,傳播人員有時會把報紙放在長凳或桌子上。最早出版的印刷品是《法國真理報》(1940年10月)和《抵抗報》(第一期日期為1940年12月15日)。另一份秘密文件《弓》甚至可能早在1940年9月就出現了:第一期未註明日期,評論了貝當在8月13日的講話,評論蒙特瓦勒會議的副本已經是第11Y期[49]。

大多數其他秘密報紙出現在1940年最後幾周和1941年初。由於禁止銷售所有原材料-包括紙張、油墨、模板等,因此它們僅由數張紙組成,通常甚至是一張雙面圓形紙張。[50][49]

然而,這些報紙的印刷量增長相當快。1941年6月,在北部地區,自由射手組織的《龐大固埃》發行了一萬份,而取代它的《北部解放報》發行量相當快,達到了5萬份。1944年1月,《保衛法國報》發行了45萬份,每天近50萬份。

在南部地區,弗朗索瓦·德·芒通(François de Menthon)的《自由報》和亨利·弗勒奈的《真理報》合併後,1941年12月至1944年1月出版了58期《戰鬥報》,同一時期出版了37期《自由射手報》、5期《解放報》和15期《基督教見證報》。對於印刷品,多米尼克·維永(Dominique Veillon)和奧利維耶·維維奧爾卡(Olivier Wieviorka)在開始時給出了5000至10000份的數字,然後給出了125,000至150,000份的平均數字。

在解放之前,《人道報》有317個秘密號碼。

此外,一些運動,特別是在北部地區,如抵抗運動(CDLR)和解放運動(CDLL),以及在較小程度上的民事和軍事組織(OCM),拒絕進行民事行動,寧願堅持軍事鬥爭。

其他一些運動,如1941年8月由學生菲利普·維安內(Philippe Viannay)、羅貝爾·薩爾蒙(Robert Salmon)和雅克·呂塞蘭(Jacques Lusseyran)創立的保衛法國運動,拒絕建立情報機構或自由軍團。基督教見證屬於同一類。

許多秘密實驗室正在建立,以生產急需的炸藥。1941年8月,儒勒·迪蒙和化學家弗朗絲·布洛克-塞拉贊建立了一個小型實驗室,為第一批共產主義戰士提供炸藥。該實驗室還生產氰化物安瓿,使抵抗戰士能夠自殺,從而避免被捕時遭受酷刑。弗朗絲·布洛克-塞拉贊於1942年2月被捕,遭受酷刑,被驅逐到漢堡,並於1943年2月被送上斷頭台。在南部地區,前保王黨人雅克·勒努萬(Jacques Renouvin)代表戰鬥網絡的法蘭克團體從事同樣的活動。

根據當地的情況,炸藥主要是手工製造。英國人還通過他們的SOE網絡空投了數噸,其主要任務之一是破壞。

破壞離開武器工廠的原材料是一種更為謹慎但有效的行動形式。

同樣,「個人」或小團體抵抗者以非暴力方式取得成果。通過偽造文件和報告,官員剝奪了「合作」工廠所需的部分原材料、能源或勞動力。一些工業家將生產交付給占領者[51]。

游擊戰的做法全部是共產主義抵抗者的行為。目標是發動襲擊,打擊市中心的敵人。1941年6月蘇聯參戰後立即發生了第一波襲擊。共產黨有一個明確的目標:與蘇聯並肩作戰,就像自由法國與英國並肩作戰一樣。目標是在西部牽制儘可能多的德軍。

1941年8月21日,皮埃爾·喬治(Pierre Georges),更為人熟知的是化名法比安,在巴貝斯地鐵站槍殺一名德國軍需官,海軍陸戰隊軍校學員莫瑟爾(Moser)。這一襲擊以及年輕共產主義者在隨後幾周實施的襲擊在針對目標方面的效果微乎其微,並奪去了許多人質的生命,其中包括抵抗運動領導人,如代斯蒂安·道爾夫。秘密共產主義媒體對這些襲擊報道非常謹慎,特別是在南特發生的襲擊,作為報復,98名人質被處決。共產黨最終選擇放棄這種太不受歡迎的行動。

1943年7月至10月在巴黎對德國士兵或軍官進行一系列直接攻擊的團體組織得更好。約瑟夫·埃普斯泰因(Joseph Epstein),化名吉萊上校(Colonel Gilles),是FTP-MOI的負責人,他還負責指揮整個巴黎地區的FTP戰鬥成員,在那裡,由15名戰鬥成員組成的真正突擊隊訓練使他能夠執行一些相對宏大的行動,例如攻擊一支德國分遣隊,該分遣隊以正步向星形廣場(Place de l'Etoile)行進。這在自1940年以來一直秘密組織的三人小組中是不可能的行動。這些MOI突擊隊是由外國人組成的。亞美尼亞人米薩克·馬努奇安領導的小組是最著名的。

馬基是指在平時難以接近的地區活動的抵抗群體,那裡豐富的植被可以掩蓋群體的運動。法國的山脈,如阿爾卑斯山、汝拉山、中央高原、莫爾萬山脈或科西嘉山脈,有利於此類定居點。

除了少數例外,如喬治·甘古安(Georges Guingouin)或讓·隆吉(Jean Longhi),抵抗運動在1943年之前幾乎沒有考慮建立馬基。正是試圖逃避1943年2月16日開始的義務勞動服務(STO)的不滿人群湧入導致馬基的創建,在那裡,更有經驗的抵抗者來監督年輕人。此外,在同一年,抵抗達到了足夠成熟的程度,可以設想控制一些領土。在讓·穆蘭(Jean Moulin)的領導下,南部地區的三個運動合併為MUR,1943年3月成立了國家馬基服務局(SNM),由米歇爾·布羅(Michel Brault)負責。1943年10月,SNM估計其控制範圍內的游擊隊人數為43,000人(南部地區22,000人,其中營地14,000人,安置8,000人;北部地區21,000人,營地14,000人,安置7,000人),此外還有65,000名定居點(南部地區50,000人,北部地區15,000人)和FTP游擊隊,南部地區5,000人,北部地區7,000人(這些數字來自熱羅姆(米歇爾·布羅)報告,可能有些誇張,應謹慎使用)。

然後又出現了各種各樣的問題:抵抗者堅持抵抗的動機變化很大,物資供應困難,武器不足,但隨着時間的推移,產生了相當數量的馬基,在某種程度上,它們象徵着抵抗的概念。

通過馬基,抵抗本身採取各種形式,這取決於所採用的戰術。這在德國占領期的最後一年出現分歧。「戴高樂主義者」與MUR或ORA組織一起,更願意將他們的馬基保留在廣泛行動的儲備中,並將他們的活動集中在向盟軍和FFL傳遞情報,而FTP的馬基則聲稱參與騷擾德軍和法蘭西民兵的行動。根據地區的不同,AS或FTP的不同灌木叢之間的競爭可能非常激烈或不存在。在如何看待馬基的創建方面,文化差異將前ORA軍官與共產主義游擊隊區分開來,前者主要將馬基視為戰略要塞、橋頭堡或支點,後者更傾向於控制人口。

法蘭西民兵(1943年1月23日,德國入侵南部地區後停戰軍解散後成立)成為這一時期的重要角色。它參與打擊馬基,作為低或中強度干預的前線部隊,以及德軍進行的大規模攻擊的輔助部隊。這使得1943-1944年這段時期看起來像是一場內戰,直到1944年底,隨着肅清的停止和戴高樂政府的確認,內戰才結束。

1943年11月11日,在亨利·羅曼·佩蒂上尉的命令下,安省和上汝拉省的馬基控制了奧約納(安省),並向死者紀念碑行進。在熱情接近的奧約納人面前,他們敬獻了一個洛林十字架形狀的花圈,上面寫着「明天的勝利者,14-18歲的人」。抵抗戰士隨後離開城市。

馬基曾經有三次參加與強大的德國軍隊的直接對抗而遭受巨大損失。1944年1月,AS創建了位於上薩瓦省格里埃爾馬基,由前阿爾卑斯山獵人軍官湯姆·莫雷爾指揮。大約450名戰士加入了格里埃爾高原:包括300名AS、大約100名FTP和大約50名西班牙共和黨難民。1944年2月13日,他們被維希安全部隊包圍,並獲得了武器空投,但在1944年3月,他們遭到了大約3000名德軍山地獵人和700至800名法蘭西民兵自由衛隊的襲擊。在榮譽奮戰之後,他們必須散開:130名游擊隊在戰鬥中喪生,主要是在撤退期間或被捕後。

1944年5月底,有2500人聚集在奧弗涅地區的穆謝山。在6月2日第一次進攻失敗後,德軍於6月9日再次進攻。倖存者們聚集在上特呂耶爾。6月18日,國防軍襲擊5000人的馬基,造成至少100人死亡,不包括報復行動的受害者。6月20日,發布了整體疏散令。

1944年7月21日維爾科爾馬基遭遇了更大的襲擊和損失。有4000人集中在那裡,得到了各種國內抵抗運動、中央情報和行動局(BCRA)和英國人的支持。但FTP一直反對該項目。維爾科爾地區完全被懸崖包圍,但德國國防軍的滑翔機使用準備接收盟軍增援的跑道進行攻擊。襲擊導致有840人死亡,包括200名平民,許多馬基成員被驅逐出境。

除了武裝鬥爭以外,還有其他形式的敵對行動。許多印刷商製造假文件來協助墜落在被占領土上的飛行員在前往英國的途中通過檢查。例如,皮埃爾·維羅爾(Pierre Virol)和他的女兒女婿在被背叛和嚴刑拷打後被驅逐到毛特豪森。

因此,那些在法國領土上為拯救猶太人而工作的人可以被同化為抵抗者。他們在全球被稱為國際義人。

並非所有抵抗者都是秘密的。但幾乎所有人都有一個化名,只有他的同志和「聯繫人」才知道。

讓·穆蘭的化名是雷克斯(Rex)和馬克斯(Max)。德國人稱聯盟網絡為「諾亞方舟」,因為它的所有成員都有動物的名字。BCRA的領導者們在巴黎地鐵站(帕西、科維薩爾、聖雅克)找到了靈感。戰爭化名的選擇可能沒有特定的維度,是偶然的產物或來自高層的決定,但也有非常特殊的含義。傑出的業餘藝術家讓·穆蘭向偉大的猶太詩人馬克斯·雅各布致敬。貝爾蒂·阿爾布雷希特(Berty Albrecht)取了維多利亞(Victoria)這個名字。民族主義者貝努維爾(Bénouville)指的是作家巴雷斯(Barrès)或陸軍元帥拉伊爾(La Hire)。中世紀歷史學家馬克·布洛克(Marc Bloch)喜歡阿爾帕容(Arpajon)、謝弗勒茲(Chevreuse)或納博訥(Narbonne)等地名,以表明他對各種法國風土的依戀。圖盧茲反情報部門負責人馬塞爾·特蘭迪耶(Marcel Taillandier)被稱為莫朗日(Morhange)或里卡多(Ricardo)。

最重要或最受關注的抵抗者必須不斷改變假名,以模糊自身的軌跡。亨利·羅爾·唐吉(Henri Rol Tanguy)在解放前不久借用羅爾的化名,以紀念在國際縱隊中陣亡的一位黨員。戰鬥首領亨利·弗勒奈(Henri Frenay)在地下世界最為人所知的是夏爾維(Charvet),但他也有大約15個其他名字,包括Xaintrailles或Nef-不定,正如他在《黑夜將結束》中所說[52],他最終在飛往倫敦之前簽下了自己的真名,因為他知道德國人早就查到了他的真實身份。

戰後,許多抵抗戰士用他們的戰鬥名字代替了他們原來的名字,如盧西恩·拉謝(拉扎爾·拉什利納)、萊蒙·奧布拉克或塞爾日·拉瓦內爾,部分原因是,根據後者在回憶錄中的話[53],抵抗是他們身份的重建。其他人則將其與真名聯繫起來,如亨利·羅爾-唐吉、莫里斯·克里格爾·瓦爾里蒙或雅克·沙邦-戴爾馬。露西·奧布拉克將1944年初抵達倫敦時出生的女兒命名為卡特莉娜(Catherine),這是她在南部解放網絡中的化名。

除了內部使用的化名外,抵抗者還經常需要一個秘密的假身份。這是通過製作假文件。像皮埃爾·卡恩·法雷爾(Pierre Kahn Farelle),又名假文件皮埃爾,為南部解放運動和MUR提供了精彩的作品。一般來說,假身份保留相同的首字母,以與個人襯衣上刺繡的首字母一致。通常情況下,如果抵抗者達到了接受義務勞動服務(STO)的年齡,他會高報自己年齡,並聲稱自己已經解放的北非或一個公民身份遭到轟炸的城市。如果他被捕,問題是看他的假身份是否「成立」,至少是為了保護他的親屬免受報復,防止德國人追蹤。

抵抗戰士通常避免在家休息,或者如果他已經躲藏起來,他必須找到一個「藏身處」,其地址只有他自己和最少數量的聯絡官才能知道。秘密法國共產黨三角總監雅克·迪克洛(Jacques Duclos)、夏爾·蒂永(Charles Tillon)和貝諾瓦·弗拉雄(Benoît Frachon)都躲在於爾普瓦,從未被抓獲。許多重要的抵抗戰士必須定期更換藏身處。警方會搜查「燒焦」的藏匿處或郵箱,在面臨嚴重危險的情況下不得再使用。類似的「燒烤」抵抗者必須改變城市,前往參加馬基,甚至前往倫敦或阿爾及爾。因此,從1943年中期開始,里昂逐漸失去了其作為抵抗之都的作用:全國抵抗委員會(CNR)、聯合抵抗運動(MUR)的領導機構和許多運動前往巴黎,因為有太多的來自里昂的抵抗者。至於馬基,許多抵抗戰士也在那裡避難,他們的安全規則是永久「游牧」狀態:所有大型的靜態馬基最終都被包圍和摧毀。

許多躲藏起來的抵抗戰士不得不改變自己的外表。「幾乎所有抵抗運動的人都曾一度染髮,」他們不得不剪頭髮或長時間穿頭髮。許多人爬起來,留鬍子和鬍鬚,或者剃掉。戴深色厚框眼鏡也很常見。至於女性,她們有時會改變步態,交替穿平底鞋或高跟鞋。[54]

由於被迫躲藏,抵抗者通常避免撰寫供個人使用的筆記,不建議保存地址簿或日記,並在保存日記時像讓·蓋埃諾那樣對自己的日記進行自我審查。如果一個男子在婚姻中甚至整個家庭中反抗,大多數人會對他們的配偶、父母和親密朋友隱瞞他們的活動。他們有時不得不默默地忍受來自親人的責難:亨利·弗勒奈在1941年初參戰時,母親強烈反對他。

雖然抵抗者可以單獨行動,但他們通常是網絡或運動的成員。但許多人在戰爭結束前永遠不知道他們為哪個團體工作,也不知道責任人。在占領期間形成的新詞「聯繫」指的是每個抵抗戰士試圖在其隨行人員或邂逅中招募其他人的步驟,以及他必須與其他抵抗戰士進行的多次面談。因此,秘密運動之都里昂的索恩河岸幾乎是影子之間永久「接觸」的地方。

少數知名人士乘坐飛機往返於法國大都市和倫敦之間:在滿月之夜,英國萊桑德(Lysander)小型運輸機能夠運送三四人,在約定的地點接抵抗戰士,並將他們帶到倫敦;他們有時在返回時跳傘。海上聯繫也可能存在,1942年11月,吉羅將軍乘坐潛艇抵達阿爾及爾。1944年2月,風暴將名為「波浪玩具」的船衝上布列塔尼海岸,導致皮埃爾·布羅索萊特(Pierre Brossolette)和埃米爾·博萊爾(Emile Bollaert)被捕,前者在巴黎福煦大道的蓋世太保總部自殺,後者被驅逐出境。

奧利維爾·維維奧爾卡在其關於《保衛法國》的論文和隨後的著作中,以及民間抵抗專家雅克·塞梅蘭(Jacques Sémelin)都指出,自1871年鎮壓巴黎公社以來,到1940年法國一直沒有人居住在政治暴力中,這是通過共和和民主文化適應,使得訴諸武裝鬥爭變得更加困難,即使是工人階級世界自19世紀末以來也沒有經歷過武裝鬥爭。

法國共產黨早在1941年就開始使用個人武裝襲擊。但被賦予這些任務的年輕共產主義者對殺害德國人有顧慮[55]。例如,托尼·布隆庫爾(Tony Bloncourt)放棄處決一名德國人,儘管他可以非常安全地殺死對方:「在那一刻,在那一瞬間,我沒有看到一名德國軍官,我只看到了一個人。」與此同時,該黨的秩序服務機構特殊組織(OS),成為瓦爾密集團,清算了馬塞爾·吉頓(Marcel Gitton)等叛徒。1944年8月巴黎解放期間,亨利·羅爾·唐吉(Henri Rol Tanguy)重複了「每個人都有自己的罐子」的口號!「。面對戰鬥的激進主義和日益殘酷的鎮壓,來自各方的許多抵抗者也在強化他們的言論和做法。1944年初,菲利普·維亞奈在《保衛法國》上發表了一篇關於「殺人的責任」的文章。根據法布里斯·維吉利(Fabrice Virgili)對這一問題的研究,合作者很早就被槍殺,法蘭西民兵偶爾被游擊隊折磨致死,法國內務部隊(FFI)在解放時參與切割婦女。

然而,大多數抵抗者不願意訴諸暴力。對於基督教抵抗者來說,訴諸後者可能會導致良心問題:年輕的新教徒雅克·莫諾德(Jacques Monod)前往馬基尋找死亡,他要求他的家人為他祈禱,因為「暴力需要寬恕」。哲學家讓-卡瓦耶斯(Jean Cavaillès)希望將北方解放運動的抵抗行動軍事化,並將重點放在情報、破壞和武裝鬥爭上,而不是政治宣傳上,但在該運動的領導層中幾乎沒有得到支持,他辭職成立了科奧爾-阿斯圖里亞斯網絡。[56]

出現了很多軼事,抵抗者釋放民兵和德國囚犯而沒有對他們造成任何傷害,其他人否認被認為過於暴力的秘密文章或演講,拒絕對合作者的家人進行報復等。奧利維耶·維維奧卡總結道,總體而言,儘管有明顯的例外,「暴力不是抵抗運動的價值觀」。當然,對於他的納粹或民兵對手來說,情況並非如此。

馬塞爾·泰朗迪耶的莫朗日網絡是一個直接行動和反情報組織,負責清除試圖摧毀法國西南部抵抗網絡的叛徒、合作者和納粹分子。他們消滅了數十名反對自由法國和抵抗運動的人。但每次清算前都會進行調查,通常以審判的形式要求供詞,並有證人在場。他們未使用酷刑,但清算總是令人遺憾的,儘管這對贏得戰爭至關重要。

這些運動極為脆弱,不斷受到逮捕和解散的威脅。只需要一次搜索或逮捕,德國人或他們的法國協作者就可以走上一條線,最終做出巨大的「打擊」,摧毀抵抗力量。

許多人「跌倒」(暴露)是因為「捕鼠器」,諸如一個被發現的聚會場所,德國人一個接一個地阻止抵抗者出現。因此,1943年7月,近80名保衛法國的武裝分子在巴黎第六區波拿巴街68號的「路易十三之願」書店被捕;其中包括熱內維艾薇·戴高樂-安東尼奧斯。1943年11月23日,在克萊蒙費朗撤退的斯特拉斯堡大學也發生了大規模的圍捕行動:96名學生被捕,其中大部分是來自阿爾薩斯-洛林的學生。

在這種情況下,任何個人的魯莽行為都會很快導致數十人「跌倒」。還有最輕微的譴責。因此,1943年11月底,格勒諾布爾聖巴托洛繆節舉行期間,多菲內抵抗運動的11名成員被謀殺,許多人在驅逐出境時死亡。

著名的叛徒因害怕酷刑而被德國人「送回」,但也經常是為了金錢和特權,因此對許多逮捕和驅逐負有責任,如馬賽的讓·米爾頓、克萊蒙費朗的喬治·馬蒂厄以及巴黎的馬蒂爾德·卡雷,化名「拉夏特」。儘管勒內·哈迪在1943年6月21日卡魯爾讓·穆蘭被捕事件中的角色從未完全澄清,但事實仍然是,他無視了所有基本的安全規則,幾天前克勞斯·巴比逮捕了他,隨後釋放了他,並在貝努維爾(Bénouville)的命令下參加了一次他沒有被邀請參加的會議。1943年9月,在吉倫特省,CMO地區負責人安德烈·格朗克萊芒以反共的名義接受了與蓋世太保的事實聯盟,通過接受其他被捕同志的協議拯救他們。這一非常混亂的事件導致了非常嚴重的分裂和當地抵抗的明顯削減。1944年7月,他的前戰友處決了格朗克萊芒夫婦。

命令通常是擊殺被釋放的叛徒,抵抗者經常不情願地執行這一命令,他們永遠不能忘記,以前「崩潰」的人分擔了所有的危險。因此,這種厭惡被《陌生人之血》(1988年)的歷史學家作者委託給MOI的倖存者,他們不得不處決大衛多維奇,他對馬努尚集團的垮台負有責任,然後被德國人釋放,任務是滲透他的同志。

在抵抗戰士被捕後,一些人成功地逃離了監獄或拘留營。法蘭克軍團也設法釋放其中一些人,或在轉移過程中攔截他們。1944年,讓-皮埃爾·萊維(Jean-Pierre Lévy)在巴黎街頭獲釋,雷蒙·奧布拉克(Raymond Aubrac)在前往蒙呂克監獄(1943年10月)的途中,與幾名同志一起從德國獄卒手中戲劇性地逃走。1944年,英國皇家空軍甚至轟炸了亞眠監獄(傑里科行動),使一些人得以逃脫。

一些在法國被「燒死」的著名抵抗戰士被萊桑德飛機帶到倫敦,成為戴高樂將軍建立的反國家部長,如1942年8月的安德烈·菲利普和1943年底的埃曼紐爾·達斯蒂耶或亨利·弗勒奈。許多抵抗戰士試圖經過北非,穿越比利牛斯山脈加入自由法國,通常在被弗朗西斯科·佛朗哥關押在米蘭達營地。大約35,000名逃離法國的人中有相當一部分在「加入戴高樂」之前已經有過戰鬥經驗。其中一些流浪者隨後被派往法國執行破壞任務,安德烈·雅羅也是如此。這再次提醒我們,在大都市的抵抗和自由法國之間沒有絕對的屏障。

許多偉大的抵抗者駁斥了忽視所有恐懼的「英雄主義」的先入為主的觀念,承認他們一直都知道這一點。戰鬥領導人之一莫里斯·謝萬斯·貝爾坦將軍在回憶錄的標題中提到了他兩萬小時的痛苦。拉扎爾·拉西納(化名盧西安·拉謝,蘇格拉底)在1950年的第二次審判哈迪中回憶說,「只有死去的人才是英雄」。

監獄、警察、民兵、蓋世太保或黨衛軍的酷刑、槍決或斬首處決,或經常被驅逐到納粹集中營,通常是抵抗者行動(或生活)的終點。

1944年1月起,維希政權設立的特別法庭、特別部門,特別是軍事法庭,宣布並執行了200多項死刑判決。[57]

吉倫特的蘇什營地、巴拉德的射擊場,還有特別是巴黎的瓦雷里安山,都是無數抵抗戰士被處決的地方。在里昂,許多抵抗戰士在被處決或驅逐出境之前被關押在蒙呂克監獄。婦女通常被轉移到德國斬首,如奧爾加·邦西奇或艾米麗安娜·莫普蒂。在被逐出法國之前,德國人清空了監獄,屠殺了數百名政治犯:1944年6月,偉大的歷史學家馬克·布洛克在里昂附近去世。

從1942年春開始,德國人傾向於驅逐到死亡集中營而不是就地處決。納粹集中營的野蠻和可怕的死亡剝奪了數千名抵抗戰士有朝一日再次見到祖國的機會。1944年9月1日至2日夜間,108名聯盟網絡成員(僅此一例)被處決,隨後在施特魯托夫集中營火化[58]。1944年6月,弗雷爾將軍在同一營地死於精疲力竭。被納粹歸類為Nacht und Nebel(在「夜晚和霧中」被消滅)的抵抗戰士是數千名註定要滅絕的同志中最持久的一類。其中包括1945年4月5日在達豪集中營被槍殺的德萊斯特蘭將軍。

儘管存在風險,但很少有人脫離抵抗。然而,倖存者並不總是有第二次機會。羅貝爾·卡恩(皮埃爾·卡恩-法雷爾,又名「假文件皮埃爾」的兄弟,)出生於巴黎,是一名冶金實業家,以雷諾的名義擔任盧瓦爾河MUR的負責人。他第一次在聖艾蒂安被蓋世太保逮捕,在露西·奧布拉克的幫助下逃跑。1944年8月,他在里昂第二次被捕,被關押在蒙呂克監獄,並在克勞斯·巴比的命令下被殺。

一些抵抗戰士,特別是共產主義者,目睹他們的整個家庭被鎮壓和滅絕,如法比安上校。

有些人選擇自殺是為了不在酷刑下坦白:如弗雷德·斯卡馬羅尼、貝爾蒂·阿爾布雷希特、雅克·賓根、皮埃爾·布羅索萊特,也許還包括讓·穆蘭。其他人遭受酷刑,如里昂的維拉·拉什利納、科西嘉島的皮埃爾·格里菲和讓·尼科利,被處決時沒有說話。還有一些人在馬基的激烈戰鬥中手持武器戰死,如維科爾的作家讓·普雷沃斯特(Jean Prévost)和熱爾的伯納德·阿米奧特(Bernard Amiot)。那些見證法國解放的戰士經常選擇繼續戰鬥,加入正規軍對第三帝國進行最後打擊,有時甚至失去生命,比如1944年底在孚日前線被地雷炸死的法比安上校。

鎮壓的抵抗受害者人數很難準確確定,但它充分證明了《游擊隊之歌》的著名歌詞:

明天,黑色的血液將在陽光燦爛的道路上乾涸

朋友,如果你跌倒了,一個朋友會代替你走出陰影。

歌唱同伴,在夜晚自由傾聽我們的聲音!

抵抗運動的確切人數不容易確定。事實上,「抵抗」的定義因歷史學家而異。歷史學家弗朗索瓦·馬爾科提出了1944年初20萬抵抗戰士的數字,並估計有50萬人實質上參與了抵抗,同時強調了這個問題非常微妙,只能是近似的。[59]1945年後,退伍軍人事務部根據非常精確和嚴格的標準,僅向32萬人頒發了抵抗行為認證。

1945年後,法國約有60萬人向退伍軍人事務部提交了一份文件,證明他們在抵抗運動中的服務。其中,近32萬人被正式確認為真正的抵抗者,僅占申請者的53%。其餘47%的申請被拒絕,因為他們在抵抗運動中的服務被認為太短或意義不大。被拒絕的人主要是「最後一小時」的抵抗者,他們只在解放的最後幾天拿起武器。

在32萬名註冊抵抗者中,退伍軍人事務部正式區分了兩種類型:

要被退伍軍人事務部認證為「自願抵抗戰士」(CVR),必須滿足以下4個條件中的至少一個:

總共約有263,000人至少滿足這四個條件中的一個,並被退伍軍人事務部正式認證為「自願抵抗戰士」(CVR)。

在這263,000人中,有205,000名內部抵抗成員和58,000名外部抵抗成員。在58,000名外部抵抗組織成員中,有52,000名FFL成員,但也有在德國進行抵抗行動的戰俘、在海外省或國家或被敵人占領的外國領土上屬於抵抗組織的人[60]。

這263,000名經批准的抵抗戰士有權佩戴一枚特殊獎章:抵抗志願戰士十字勳章。

在1944年6月6日之前不能在抵抗運動服役90天的抵抗戰士不能被稱為「自願抵抗戰士」(CVR)。然而,退伍軍人事務部授予「抵抗戰士」地位,條件是他們在1944年6月6日之前、1944年7月6日之後或1944年7月6日之前累計服役90天[61]。

1944年6月6日盟軍登陸諾曼底前幾天或幾周,有數千名法國人加入了抵抗運動。或者數萬名法國人在宣布登陸時加入了FFI馬基:他們在44年夏天的抵抗運動中服役,然後在44年9月加入正規軍,加入了FFI團,這些團被派往德國大西洋口袋,直到1945年5月8日。

即使在1944年6月6日之後,所有這些人都可以證明90天的服務是合理的,其中一部分是抵抗運動的一部分,他們可以被證明是「抵抗戰士」。他們的總數約為56,000人。

當然,這56,000名被認證為「抵抗戰士」的抵抗戰士無權佩戴「自願抵抗戰士十字勳章」。該獎章嚴格保留給1944年6月6日之前90天抵抗運動的持有者、抵抗運動的被拘留者和被驅逐者以及因抵抗行為而死傷的人。

約32萬名抵抗戰士(263,000名「自願抵抗戰士」和56,000名「抵抗戰士」)的服務已由退伍軍人事務部正式認證,分為五個組別:

這5個組別的數量不能相加,因為抵抗人士可能已獲得雙重或三重認證,例如RIF、FFC和DIR。

長期以來,德國鎮壓的抵抗受害者人數一直是辯論甚至爭論的主題[62]:19-43。在1944年10月26日的《人道報》上,法國共產黨領導人莫里斯·多列士(Maurice Thorez)提出僅塞納省就有75,000人被槍殺,其他省有100,000人死亡的數字。1946年,作為競選活動的一部分,法共降低了這一數字,在其廣播講話中提到「75,000名共產主義者被希特勒槍殺,或在納粹監獄和監獄中死於酷刑」。這就是「75000人被槍殺黨」神話的誕生。與此同時,戴高樂將軍在1943年9月12日在奧朗的一次演講中已經提到「55,000名法國人在行刑柱上被殺,超過100,000人死於敵人的營地和監獄」。[62]:311944年12月27日的《戰鬥報》在一篇社論中宣布,「法國抵抗運動有10萬人被槍殺,40萬人被驅逐出境」。

在隨後的幾年中,這些數字通常會下降,但永遠不能達成共識。因此,2005年,歷史學家奧利維爾·維維奧卡(Olivier Wieviorka)在《二十世紀》雜誌上發表的一篇文章中確定了以下統計數據:「在整個期間,FFL-FFI記錄了78,000人死亡,此外還有60,000名因政治被驅逐者、75,000名因種族被驅逐者,30,000名被槍殺者和60,000名地面行動或屠殺受害者。」但與此同時,歷史學家菲利普·比通質疑這些數字,並指出:「直到今天,在官方出版物和許多歷史著作中,完全虛構的數字占主導地位。更不用說法共長期聲稱的「75000名被槍殺者」,到處都是[…]30000名被槍殺者的數字。

今天,通過檢查被追授抵抗勳章的抵抗戰士人數,可以做出相對準確的官方估計。該獎章授予在衝突中死亡的所有人(戰死、被槍殺或在驅逐出境中死亡),條件是死亡是抵抗活動造成的。總共有近25,700名在戰死、被槍殺或被驅逐出境的抵抗戰士被追授抵抗勳章。每年,在受害者家屬向國家提出申請後,一些新的抵抗勳章獲得者會被列入名單。然而,只有25,700人死亡的數字明顯被低估了。

事實上,最新的歷史研究有助於進一步完善戰爭期間因國內抵抗活動而死亡的總人數,但無法確定完全準確的數字。鎮壓和戰鬥的抵抗受害者可以分為為六大類:

總而言之,德國軍事法庭和維希槍殺的所有死亡抵抗戰士(超過3,000人);作為FFI在戰鬥中死亡的抵抗戰士(超過14,000人);從法國被驅逐或拘留在德國的死亡抵抗戰士(近19,000人來自有組織的民間抵抗);被驅逐或拘留在阿爾薩斯-摩澤爾地區的死亡抵抗戰士(4,300多名來自有組織的民間抵抗);以及1,220名抵抗戰士在經由西班牙逃離法國時死亡,法國國內抵抗運動導致約41,500名抵抗戰士死亡。

秘密並不能阻止抵抗運動「擁有豐富的書面文件來源」,[66]當無法再隱藏時,有時有必要銷毀這些文件來源,但它們「以一種獨特的方式組織起來」,[66]因為「一旦敵對行動結束,就有一項收集檔案的巨大任務」。在官方檔案和公共服務中,增加了「從抵抗運動本身收集的內部來源」,並與他們的運動交叉進行。[66]

1944年10月解放後,臨時政府成立了兩個機構,並於1951年合併為第二次世界大戰歷史委員會(CH2GM),出版了《第二次大戰歷史評論》,從而使抵抗歷史的書寫制度化。CH2GM管理委員會由呂西安·費夫爾擔任主席。它的秘書長亨利·米歇爾(Henri Michel)是一位歷史專家和前抵抗戰士,是其中的關鍵角色。賦予這些機構的任務是建立行政檔案、收集證詞和積累材料,作為未來歷史的原材料。亨利·米歇爾建立了一個省級通訊員網絡。

在這項機構工作的同時,戰後幾年,抵抗運動的主要參與者埃馬紐埃爾·達斯捷、雷米上校、皮埃爾·德·貝努維爾、費爾南·格勒尼耶等出版了早期紀念著作。在共產主義方面,我們必須等到20世紀60年代和70年代,才能看到夏爾·狄戎、奧古斯特·勒克爾、羅歇·帕內坎、阿爾貝·烏祖利亞斯、克勞德·萊維(生物學家)或米薩克·馬努尚遺孀的故事。

記憶的工作受到了以下事實的阻礙:馬基戰士必須迅速向他們幫助恢復的司法系統負責[67],而1951年1月5日的大赦法正在制定中,這一點幾乎沒有得到澄清,這一點得到了讓-馬里·德格朗熱(Jean-Marie Desgranges)的小冊子和馬塞爾·艾梅(Marcel Aymé)的諷刺小說《天王星》(Uranus)的成功推動。1946年,全國保衛被監禁愛國者委員會主席皮埃爾·維永(Pierre Villon)提到了2000名前抵抗戰士,他們被臨時拘留,等待審判[67]。1948年3月,在第戎對14名前抵抗戰士的審判中,《人道報》注意到1944年他們被指控搶劫和謀殺,司法「今天正在追捕英雄,因為事實本身——消滅敵方特工,徵用合作者和販運者——使他們成為英雄」[67]。

洛朗·杜祖(Laurent Douzou)在2006年估計,1945年至1960年期間的歷史作品,無論是CH2GM歷史學家的作品還是法國大學出版社(Press Universitaires de France)等出版商的作品,都有意偏愛演員的話和記憶,有時有可能表現為虔誠的敘述[68]。他認為,一些強有力的想法指導着這部豐富的作品:保存與秘密事實有關的更脆弱的記憶,紀念死者,捍衛抵抗的價值觀[68]。

呂西安·費夫爾(Lucien Febvre)隨後將這一趨勢理論化,認為抵抗運動的參與者「不僅有權利,而且有義務、絕對義務、緊迫義務向他們翻譯真相」,並提到這些抵抗運動也求助於他們的私人檔案。此外,幾乎沒有其他來源,官方檔案被關閉,儘管歷史學家可以要求查閱。1954年,奧古斯特·勒克爾在擔任莫里斯·多列士(Maurice Thorez)的繼任者時,以非常矛盾的方式被驅逐出PCF領導層,這很快導致他寫了一些書,嚴厲批評自己政黨的史學,特別是1963年的自傳《游擊隊》(Le Partisan),該自傳由他的個人檔案支持。此後不久,共產主義抵抗運動的其他領導人也這樣做,包括夏爾·狄戎。

60年代末,大學大量接管了歷史研究。1974年,在CH2GM組織的一次會議上,抵抗運動帕斯卡爾·科波指責歷史學家以冷酷和無實體的方式寫作。正是在這一時期,亨利·諾蓋爾(Henri Noguères,1967年)和阿蘭·介朗(Alain Guérin,1972年)的兩部作品出現了,這兩部作品在很長一段時間內都是經典作品,但屬於口頭證詞的特權。20世紀70年代,通過大量研究法國特定抵抗運動或地區的論文,出現了一個轉折點:多米尼克·韋永(Dominique Veillon)關於自由射手的論文,勒內·貝達里達(Renée Bédarida)關於基督教證人的論文,斯特凡納·庫爾圖瓦(Stéphane Courtois)關於法國共產黨的論文,奧利維爾·維維奧卡(Olivier Wieviorka)關於保衛法國運動,洛朗·杜祖(Laurent Douzou)關於南部解放運動,雅克利娜·聖克利維耶關於上布列塔尼地區抵抗運動,皮埃爾·拉博里關於洛特省抵抗運動。

這也是一個時刻,為了捍衛讓·穆蘭的記憶,反對各種謠言和誹謗,他的前秘書丹尼爾·科爾迪耶(Daniel Cordier)擁有他的檔案,開始了一部多卷的不朽傳記作品。證人歷史學家科爾迪耶的獨創性在於,他拒絕使用口頭證詞和個人記憶,即使是他自己的,因為他認為這些證詞和記憶太不精確,特別是在事實的年表方面,也太過被時間和追溯性爭吵扭曲。科爾迪耶幾乎不依賴書面記錄,他通過重構(有時是殘酷的)抵抗高峰時期可能存在的項目分歧和競爭,以及在戴高樂和自由法國的支持下應用倫敦指令和統一所帶來的困難,導致許多前鬥爭同志的批評。

1980年,CH2GM轉給了CNRS的研究單位「當代歷史研究所」(Institut d『Historire du Temps Présent)。亨利·米歇爾(Henri Michel)被邊緣化,讓位給了新一代沒有經歷過戰爭的研究人員。可以說,抵抗運動歷史的書寫現在已經正常化。採取了各種方法,分析調查或重新審查各種運動和網絡,但也對婦女的地位採取了交叉的社會學方法,例如,外國人或德國士兵的地位,就抵抗的輪廓進行辯論,對武裝抵抗以外的形式越來越感興趣:包括人道主義、精神或民事運動[68]。

奧利維耶·維維奧卡或洛朗·杜祖領導的一種抵抗人類學試圖超越「英雄」抵抗者的形象,並試圖重建抵抗者與恐懼、暴力、行動和承諾之間更複雜的關係。抵抗運動的歷史化也意味着與戴高樂背後團結一致的抵抗運動願景的決裂。戰後的多種作戰戰略和計劃現在正在重建,不再試圖掩蓋個人、政治或戰略爭吵,這些爭吵甚至可能在同一運動中分裂。這也不妨礙人們質疑導致成立全國抵抗委員會(CNR)的特殊統一動態,這是被占領歐洲中一個無與倫比的機構。

在弗朗索瓦·馬爾科(François Marcot)的指導下,100多名撰稿人,主要是學者,參與了2006年出版的《抵抗歷史詞典》,該詞典綜合了60年來積累的所有知識和正在進行的研究的多樣性。

在第二次世界大戰期間,「游擊隊之歌」是納粹德國占領期間法國抵抗運動的國歌。這首音樂最初創作於1941年,由法國的安娜·馬利(Anna Marly)創作,她是前俄羅斯移民,1940年離開法國前往倫敦。1943年5月17日,這首吹口哨的旋律成為英國廣播公司播出的自由法國節目的呼號。法語歌詞由約瑟夫·凱塞爾(Joseph Kessel)於1943年5月30日創作,他也是俄羅斯人。

1961年,歌手莫妮克·莫雷利(Monique Morelli)為歌曲《紅色海報》(L'Affiche Rouge)配音,這首歌的標題是路易·阿拉貢(Louis Aragon)的詩《記憶的詩節》(Strophes pour Memorial),由萊奧·費雷(Léo Ferré)配樂。這篇文章是對「馬努尚小組」的致敬,靈感來自詩人和抵抗戰士米薩克·馬努尚在1944年2月21日被處決前寫給妻子梅莉內的最後一封信。[69]

基於對比利時、法國和波蘭案例的比較分析的文學和歷史學家分析,有助於確定秘密創作的文學作品的位置,其中大部分是在法國創作的,有時在戰爭期間在許多外國出版,如《沉靜如海》,成為文學經典。

《沉靜如海》是抵抗戰士韋科爾(Vercors,本名讓·布呂萊)的一部短篇小說,於1942年2月由《午夜編輯》(Editions de Minuit)秘密出版,成為圍繞1941年發生情節的經典之作。1941年,一名熱愛法國文化的德國軍官徵用了一個家庭的房子,並在愛國主義無法表達的客人面前抽象地談論了民族和解和兄弟情誼。這本書在倫敦出版,並在法國流亡報紙《馬賽曲》上連載。這個故事也在阿爾及利亞、塞內加爾、澳大利亞、瑞士、魁北克市、貝魯特甚至紐約出版。作者甚至在他的花園裡發現了它,作為英國皇家空軍空降的「聖經紙小冊子」。在阿爾及利亞,共產主義者懷疑作者是合作者,因為德國人的性格過於友好。同樣,蘇聯作家伊利亞·愛倫堡(Ilya Ehrenbourg)在不認識作者的情況下,將其視為「一部挑釁作品,肯定是納粹為蓋世太保的醉酒行動而寫的」。

解放時,保爾·艾呂雅被譽為國內抵抗運動的偉大詩人。早在1941年,他的第一部作品就出現在《秘密》雜誌上,抨擊了合作。他和其他偉大藝術家一起將1931年的殖民地博覽會描述為「骷髏狂歡節」,並呼籲「立即撤離殖民地」,隨後對犯罪進行審判,他基於格爾尼卡大轟炸寫了《格爾尼卡的勝利》,成為畢加索的密友。然後在戰爭期間,出於與韋科爾相同的原因,在這些殖民地出版和閱讀。

路易·阿拉貢(Louis Aragon)想將《共產黨人》(Les Communistes)獻給他,這是一部寫於1948年至1951年的《真實世界》小說[70],其情節從1939年2月延伸至1940年6月[70]。然而,這項工作仍然沒有完成:作者最初希望將內容延長到1945年,但最終於1940年6月停止。然而,通過這個故事,他想讓他的作品成為一幅偉大的歷史壁畫,就像埃米爾·左拉在《盧貢-馬卡爾家族》和維克多·雨果在《世紀傳奇》中所描繪的那樣。這是1949年春天由法共發起的「書之戰」期間提出的兩本書之一,阿拉貢是其中的一員。講述整個第二次世界大戰的最初計劃在六卷結束時被放棄,最後兩卷於1951年4月出版,原因是1941年5月至6月北部-加萊海峽省十萬礦工愛國罷工的記憶衝突。

在占領期間,電影一直是「法國人最大的分心」,[71]有許多「容易攤銷的電影」[71],1940年至1944年期間有220部故事片,其中最大的一部是1942年至1943年,[71]由於文化孤立主義:美國電影,曾經戰前法國消費的最大份額,被禁止。只有德國和意大利電影可以進入法國[71],但觀眾迴避他們,更喜歡本國的電影[71],儘管戰前許多偉大的電影製作人(如讓·雷諾阿、勒內·克萊爾、朱利安·迪維維耶)已經離開法國前往美國[71]。該行業幾乎沒有合作,其淨化將「非常有限」。

戰後不久,法國電影的特點是原材料短缺,特別是電影和能源短缺,這迫使其重新啟動生產,確保美國電影不會通過壟斷來取代德國的審查制度。成立了一個電影製作人合作社,其第一部電影提供了在地下拍攝的法國抵抗的圖像,有時與法國電影解放委員會(CLCF)合作。官方的武裝部隊電影服務局(SCA)致力於自由法國的英雄形象,經常掩蓋法國抵抗運動的角色[72]。

皮埃爾·布拉瑟爾(Pierre Brasseur)在《傑里科》(Jericho,1946年)或塞爾日·雷賈尼(Serge Reggiani)在《夜之門》(Les Portes de la Nuit,1946)中扮演的叛徒有一張可恨的臉,似乎是個例外。STO很少被提及,法蘭西民兵在最初幾年並不如此。後來,克魯佐(Clouzot)或卡亞特(Cayatte)等電影製作人對一些FFI描繪了一幅不那麼耀眼的畫面,而奧唐-拉臘(Autant Lara)也毫不猶豫地在《穿越巴黎》(1956)中描繪了黑市和足智多謀的小細節。大約在同一時間,羅伯特·布列松(Robert Bresson)對時間的氣氛漠不關心,將《一個被判死刑的人逃走了》作為一種精神冒險[72]。

1958年戴高樂回歸後,抵抗主題再次出現在銀幕上。商業電影融合了戴高樂的歷史觀,它不怕與共產主義記憶妥協。那麼《巴黎會燃燒嗎?》(1966),「抵抗運動的作用是否根據其隨後的政治軌跡重新評估」[72]。可以強調維希政權形象的再現,如《萊茵河通道》(1960年),其中人群依次為貝當和戴高樂歡呼。《大拖把》(1966年)等電影的喜劇形式將抵抗的法國從英雄擴展到普通法國人,並暗示了一種一致性,這種一致性將在五月風暴中擊敗,戴高樂將軍離去。

與羅伯特·帕克斯頓(Robert Paxton)關於維希(Vichy)的著作同時,《悲傷與憐憫》(1971年)指出了法國的反猶太主義,並譴責官方歷史對抵抗理想的沒收。卡桑蒂的《紅色海報》(1976年)、吉爾松的《旅》(1975年)和莫斯科的紀錄片《退休的恐怖分子》聚焦於當時相對默默無聞的外國抵抗運動。1974年,路易·馬萊(Louis Malle)的《拉孔布·呂西安》(Lacombe Lucien)引起了醜聞和爭議,因為對電影主角的合作行為缺乏道德判斷。同一位導演後來在《再見孩子》(1987)中提到了天主教牧師隱藏猶太兒童的抵抗。在20世紀80年代更為平靜的背景下,雅克·勒納爾(Jacques Renard)的《布朗什和瑪麗》(Blanche et Marie,1984)講述了工人階級婦女的抵抗。後來,《非常謹慎的英雄》(1996)表明,許多英雄可能只是冒名頂替者。一年後,克勞德·貝里(Claude Berri)從抵抗運動的一位神話人物那裡獲得靈感,以美國傳記片的方式介紹露西·奧布拉克(Lucie Aubrac)。因此,自20世紀70年代以來,法蘭西民兵和其他合作者的背叛和作用,以及抵抗運動的模糊性和分裂性,逐漸並廣泛地在法國電影中出現,遠遠超出英雄的願景。1969年,讓-皮埃爾·梅爾維爾(Jean-Pierre Melville)的《影子軍團》(Armée des Ombres)開始了這種觀點的轉變。[73]

在戰後初期,當抵抗戰士在建立各種退伍軍人友好組織的同時接管權力場所時,當時極右翼的一部分人站在貝當和維希政權一邊,反對當時的「勝利者」,簡言之,他們是前抵抗軍,並在「野蠻清洗」之後使用「抵抗神話」一詞[74]。這些是在占領的最後幾年和解放期間震撼法國的准內戰的最新動盪。

歷史學家亨利·魯索(Henry Rousso)在1987年提出了抵抗主義理論,認為一個神話主要由戴高樂主義者和共產主義者發展。據他說,根據這個神話,自第二次世界大戰開始以來,法國人一致自然地進行了抵抗。

艾瑞克·霍布斯邦(Eric Hobsbawm)說:「戴高樂將軍致力於重建法國,其基礎是一個神話:從根本上說,永恆的法國從未接受失敗。他不得不說,抵抗是一種虛張聲勢,且已經奏效了。」

根據歷史方法處理抵抗運動和維希政權並不妨礙同時發展傳說和維持神話。傳說是真實的,但滿足了賦予被認為具有啟示意義的體驗意義的需要[74]。所有類型的紀念儀式、博物館建築和紀念碑都必須歸入這一類別。與傳說不同的是,傳說在不同的地方、文化和時間培養了對抵抗的多方面記憶,神話只保留了這個故事的一些元素,並使其正常化。詩人皮埃爾·埃馬紐埃爾(Pierre Emmanuel)本人也是一名抵抗者,他在1945年宣稱,「我們必須更大膽,從符號到神話……根據這些偉大的歷史閃電,揭示了幾個世紀的繼承和文明的順序。」[74]因此,安德烈·馬爾羅(André Malraux)在主持將讓·穆蘭(Jean Moulin)的骨灰轉移到先賢祠的儀式時,他的悲慘咒語與一個神話的闡述有關,即法國被認為是一張被折磨的「可憐的、無形的臉」。

戰後,PCF成為「75000名被槍殺者的政黨」,儘管並非所有人都是共產主義者。例如,該黨從沙托布里揚的處決等事件中獲利。[75]

法國前總統雅克·希拉克(Jacques Chirac)摧毀了整個法國團結抵抗的神話,這是法國接受自己歷史的一大步。1995年7月16日,在冬賽館事件周年之際,他宣布:

這些黑暗時刻永遠玷污了我們的歷史,是對我們過去和傳統的侮辱。是的,占領者的犯罪瘋狂得到了法國人和法國政府的支持。53年前,1942年7月16日,450名法國警察和憲兵在其領導人的領導下滿足了納粹的要求。當天清晨,在首都和巴黎地區,近萬名猶太男子、婦女和兒童在家中被捕,並聚集在警察局。[……]法國,啟蒙運動和人權的故鄉,歡迎和庇護之地,法國在這一天犯下了無法彌補的罪行。她違背了自己的諾言,把她的門徒交給了他們的劊子手。

法國抵抗運動跟第二次世界大戰的進程息息相關。

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.