麻将

牌類遊戲 来自维基百科,自由的百科全书

麻雀或麻将是一种源自中国的传统牌类游戏,滥觞于晚清,后广泛流传于东亚及东南亚等汉字文化圈。麻将通常由四人进行,基本目标为抢先拼凑出积分较高之牌型并完成胜出条件,同时阻止对手达成相同目的。麻将结合运气与技巧,侧重记忆力与策略判断,娱乐用途外亦常作为玩家间联系情感的介质。

此条目包含指南或教学内容。 (2023年11月13日) |

麻将牌的构成在各地大同小异,基本牌组包含两大类共34种牌。第一类为数牌,包括“饼/饼”、“条/条”、“万”三门,每门数字从一至九各四张,共计108张。第二类为字牌,包括四种风牌(东、南、西、北)及三种箭牌(中、发、白),亦各四张,共28张。标准牌组共136张,部分地区另增设百搭牌或花牌,如“春、夏、秋、冬”、“梅、兰、菊、竹”等。

传统麻将牌以骨、竹或象牙制成,现代则普遍使用塑胶或亚克力材质。游戏除牌张外,亦需使用骰子等其他辅助道具,部分地区如日本会使用点棒,而大多数玩法设有标示庄家与圈风的设备。

历史

首则麻将牌具记录在1875年出现,所描述的乃美国外交官吉罗福转赠给博物馆的藏品;首度有文献将此游戏名字记为“麻雀”,更迟至1894年(后详)。史上第一本麻将谱《绘图麻雀牌谱》[1]的作者沈一帆指“麻雀之始……不过三十余年”。该牌谱成书于1914年,亦即作者认为麻将始于1880年前后。清末曾于南洋公学(今上海交通大学)任教的许指严于《十叶野闻》(1917)亦说,在北京,麻将于光绪末叶,甲午战争结束(即1894年)后才逐渐流行,至1900年大盛[2],与前述的几个年份相近。徐珂的《清稗类钞》(1916)[3]同样指麻将于光绪、宣统年间才盛行,不过他说麻将由太平军发明,时间比起上述首则麻将牌具记录早了起码十年,但仍属十九世纪后半。由此种种,可推测麻将始于晚清,是相当近代的游戏。

麻将的发源地,有宁波与闽粤二说。沈一帆(1914)[1]指“麻雀之始,始于宁波,不过三十余年,继及苏浙两省,渐达北京”,主张宁波说。徐珂《清稗类钞》(1916)[3]一处说“始于浙之宁波,其后不胫而走,遂遍南北”,另一处却谓“粤寇起事,军中用以赌酒,……行之未几,流入宁波,不久而遂普及矣”,内容莫衷一是。杜亚泉《博史》(1933, p.35)[4]认为麻将“先流行于闽粤濒海各地及海舶间。清光绪初年,由宁波江厦延及津沪商端口”,即主张闽粤说,而杨荫深《中国游艺研究》[5](1946, p.99)就认同他的说法。戴愚盦(1934)的《沽水旧闻》指麻将是盛宣怀在他掌管天津海关时由百粤带往那儿,似乎也主张闽粤之说[6]。潘俊(1937)记录了一个父老相传的故事:明末宁波江东地方,王翁制作一百三十六张竹牌,后人用其赌博[7]。 协彪(1939)称“三百年来,四十张的马吊,逐渐演变,变成每样五张的纸牌。近七八十年中又变成每样四张的麻将牌”[8]。 史上首部英语麻将谱的作者Joseph Babcock(1920, p.110)[9]认为“麻将可能源自宁波,尽管亦有人指福建才是起源地”。著名的美国人类学家及游戏研究者史都华·克林(1895a, p.140)[10]并无讨论过麻将的起源地,但他引述另一著名的游戏收集者务谨顺爵士,谓当时的麻将游戏(书中称为“中发”“Chung fát”)仅限于江浙一带,故其所述较吻合宁波起源论。然而吉罗福麻将牌源自福州,记录时间又比任何其他麻将牌来得早,故此又比较符合闽粤起源论。至今,麻将的实际发源地,依然未有定论。

至于麻将的发祥地,一般(例如上述多数作者)都同意是宁波。宁波(明州)在古代是和日本通商的重要口岸,而宁波话“麻雀”与“麻将”同音,以及日本保留“麻雀”作书面称呼,读音却是“マージャン”(罗马字:mājan),均可见宁波的影响。

麻将之形成,可从游戏名称、牌张与玩法三方面分述。其名称与牌张,公认源自古代“马吊”纸牌,但论玩法,马吊是类似现代“打天九”般以大击小的游戏[11],绝非像麻将般斗快凑成组合。若说麻将的玩法源自马吊,应属谬误[注 1],也容易令人混淆。例如在香港,受到无线电视的古装剧集影响,“麻将古称马吊”一说十分流行,以至人们误以为古代马吊的玩法与现代麻将大同小异。中国大陆亦有报章[12]把相传[3]由宋儒杨大年所著的《马吊经》误为《麻将经》,以为当时已有麻将游戏。

1949年中华人民共和国成立之后,麻将因被视为赌博游戏,是“资本主义腐败的象征”,被政府依法取缔并全面禁止[13]。直至文革结束后逐渐恢复。1985年,中国大陆正式废除麻将游玩禁令[14]。1998年7月,中国国家体育总局制定了国标麻将玩法。

名称

现今这个游戏有“麻雀”及“麻将”两个主要称呼,但旧日还有“马将”一名。

麻雀偶作蔴雀,麻将偶作马将或麻酱(取谐音于麻酱)。

“麻将”这个称呼一般认为源于吴语,为“麻雀”的儿化读法。“麻雀”的“雀”字,中古音拟音作/t͡sɨɐk̚/,19世纪的北部吴语(如宁波话)为*t͡siɐʔ(近似普通话的“家”)。因北部吴语的“儿”的读作/n̠ʲi²³/,儿化音做后缀时近似/ŋ~ȵ/,故“雀”字儿化成*tsiɐŋ,与“将”同音。因此“麻雀”终讹传为“麻将”。

或有人认为前述三个名字皆从“马吊”这个游戏名字而来,但是实际演变过程,三个名字孰先孰后,就人言人殊。下表为部分主张:

| 作者 | 主张 | 细节 |

|---|---|---|

| 徐珂《清稗类钞》(1916)[3] | 马吊 → 麻雀 | “麻雀,马吊之音之转也。吴人呼禽类如刁,去声读,不知何义,则麻雀之为马吊,已确而有征矣。” |

| 胡适《漫游的感想‧麻将》(1927) | 马吊 → 麻雀 → 麻将 | “马吊三人对一人,故名‘马吊脚’,省称‘马吊’;‘麻将’为‘麻雀’的音变,‘麻雀’为‘马脚’的音变。”[注 2] |

| 瞿兑之《杶庐所闻录》(1935)[16] | 马吊 → 马将 → 麻雀 | “麻雀当为马将之讹,马将又源于马吊。” |

| 杨荫深《中国游艺研究》(1946, p.97)[5] | 马吊 → 马将 → 麻雀 | “马将牌今亦称雀牌。其称为马将,盖由马吊牌转变而来,又加将牌[注 3],故名。” |

文献中以“麻雀”为牌戏名称,首见于清末狭邪小说《海上花列传》(1894)[17]。俟后许多晚清至民初的小说或杂记也同样见此称呼,例如晚清四大谴责小说之中,《官场现形记》[18]、《孽海花》[19]及《二十年目睹之怪现状》[20]均如此,只有《老残游记》并无提过麻将游戏。其他文学例子还有《负曝闲谈》[21]、《廿载繁华梦》[22]、《秋星阁笔记》[23]、《九尾狐》[24]、《九尾龟》[25]、《近世社会龌龊史》[26]、《清稗类钞》[3]、《十叶野闻》[2]等等。史上首两部麻将牌谱《绘图麻雀牌谱》(1914)[1]与《麻雀大观》(1919)[27],以及众多民初麻将牌谱,亦以“麻雀”为游戏名称。

“麻将”一词出现得稍晚,暂时首见于黄世仲所著小说《宦海升沉录》(1909)[28]。由于黄世仲在《廿载繁华梦》中使用的是“麻雀”一词,当时民间可能已在交替使用两个游戏名称。清末民初使用“麻将”一词的文学作品并不多,例子有《梼杌萃编》[29]及胡适《漫游的感想.麻将》等等。

“马将”这个称谓最迟出现,暂首见于鲁迅的《高老夫子》(1924-25)[30]。尽管杜亚泉的《博史》(1933, p.34)[4]及杨荫深的《中国游艺研究》(1946, p.97)[5]这两本研究中国游戏的重要著作都称麻将为马将牌,但马将此称在文学作品当中较少见,主要是鲁迅的著作[31][32],还有零星书籍,例如马叙伦《石屋续沈》[33]。

现今在中国大陆及台湾(国语的使用上),人们多用“麻将”这个称谓,而在广东、福州、香港、日本、韩国、台湾(使用闽南语、客家语时)、马祖(使用马祖话时),则一贯沿用“麻雀”这个本称。有鉴于“麻雀”原是雀鸟名称,有些香港麻雀馆将游戏名称写成“蔴雀”,以便区分。

有时不便明说“打麻将”,故产生一些对“麻将”的代称或戏称。

- 三缺一:因麻将基本玩法由四人组成,故名。

- 游泳、干泳:因麻将之洗牌动作如双手游蛙式滑水,故戏称“游泳”;另因并未真正用到水,故称“干泳”、“游干水”。

- 方城之战、(攻)打四方城、砌墙:因麻将形制为长方块状,相叠排列如同城墙。

- 竹战、打竹阵:因早期麻将牌背面或整张牌以竹制作,故得名。

牌张之沿革

麻将的牌张,一般公认来自马吊牌,例如见徐珂(1916)[3]、瞿兑之(1935)[16]、杜亚泉(1933, p.35)[4]或杨荫深(1946, p.97)[5],然而其中演变,夹杂了不少细节。

马吊所用叶子有四十种花色。严格来说,此四十色叶子并非麻将牌的始祖,原因是它首度有记载之前一世纪,陆容(1436年-1494年)已于《菽园杂记》[34]描述一种牌式相近,但只得三十八色的叶子。陆容并无解释这种初期叶子有什么玩法,其他明代作家亦无提过任何异于四十色的叶子牌,所以明代所谓“叶子”,一般都是指四十色那种。

所谓“马吊牌”,只是清人及近人的称谓,明时尚无此称呼。明人于游戏与牌具之间,划分得比较清楚。“马吊”只是当时一种牌戏的名字,牌具本身,通称为“叶子”,亦叫“昆山牌”、“蜡牌”等等,不一而足,但不称为马吊,用叶子玩的各种牌戏(包括马吊游戏)则统称为叶子戏。

马吊游戏及其所用叶子,首载于明代万历年间潘之恒所著的《叶子谱》。虽然徐珂(1916)[3]指宋代已有马吊,但无论牌制抑或玩法,只有明、清两代的马吊才留下牌谱。据《叶子谱》所述,明代马吊所用叶子共四十花色,每种花色一张,分“十、万、索、钱”(“十”即十万贯,而一索即一百文钱)四门:

| — 由小至大 → | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 十 字 门 |

二 十 |

三 十 |

四 十 |

五 十 |

六 十 |

七 十 |

八 十 |

九 十 |

百 万 |

千 万 |

尊 万 万 贯 |

| 万 字 门 |

一 万 |

二 万 |

三 万 |

四 万 |

五 万 |

六 万 |

七 万 |

八 万 |

尊 九 万 贯 | ||

| 条 子 门 |

一 条 |

二 条 |

三 条 |

四 条 |

五 条 |

六 条 |

七 条 |

八 条 |

尊 九 条 | ||

| 文 钱 门 |

九 钱 |

八 钱 |

七 钱 |

六 钱 |

五 钱 |

四 钱 |

三 钱 |

二 钱 |

一 钱 |

半 文 钱 |

尊 空 没 文 |

以上万、索、钱三门,即日后麻将的万、索(条)、筒(饼),不过各门的牌张与麻将的数字牌仍有点出入。上述每门最大的牌均冠以“尊”字,麻将则无此称。明代叶子牌以文钱中间有空洞,而取其意头,以一文钱都没有的空没文为尊,这点亦令文钱门各牌的大小顺序与其他三门相反,跟后世其他纸牌大异。千万别称千兵,后世又称老千,空没文别称齾客,后世又称为空汤、空汤瓶、空堂或空文,而半文钱则别称枝花,后世又称为半枝花或半齾。有研究者认为这三张牌即日后麻将的“中、发、白”(后详)。叶子牌的十、万两门均印有《水浒传》一百单八将其中二十人的图像,例如尊万万贯是宋江,千万贯是武松等等;索、钱两门则印有铜钱或一串串铜钱的图案,这些后来也成为某些麻将起源传说的内容。陆容所述的三十八色叶子,并无空没文与半文钱两张牌,但十、万两门同样绘有水浒人形。

以叶子牌来玩的明代牌戏,有文献记载的,包括马吊、看虎与扯章(又作“扯张”,分扯三章与扯五章两种变化)三种。根据《叶子谱》描述,它们都是以大击小的斗牌游戏,跟麻将这种凑牌游戏截然不同。马吊游戏尽用四十张牌,看虎与扯章则去掉十字门,只留“千万”,共享三十只牌。

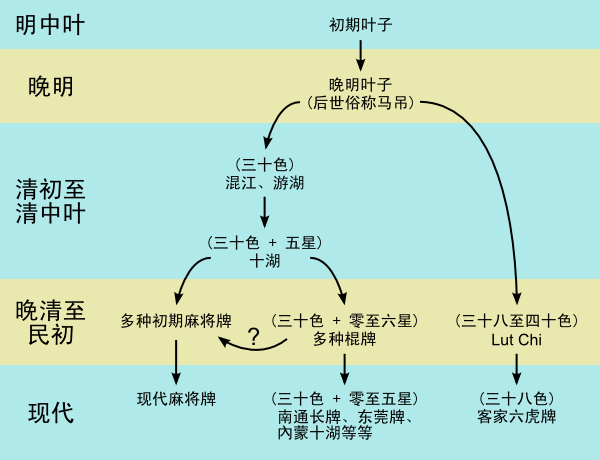

明代的四十色叶子,到清代开始改称为“马吊牌”[35],而纸牌的发展,亦分裂为两股。其中一股仍保留明代叶子的四门,至晚清演变成一类由三十八至四十色不等,称为Lut Chi(克林 1895a, pp.135-140)[10]或“百子牌”的纸牌,及后再化为现今的客家六虎牌。另一股大致上只留叶子三门,共三十色。麻将牌及现今绝大部分中国纸牌,均是这一股的分支。这类三十色叶子并无特别统称,有些作者以“纸牌”[36]来专称它们,而不包括四十色的马吊牌,但亦有作者将马吊牌纳入“纸牌”类别[37]。

明末清初至嘉庆年间各种三十色纸牌戏,有较多叙述的包括“游湖”、“混江”、“默和”、“碰和”及“十湖”五种。

混江与游湖二词,可见于《大清律例》[38]、康熙年间王士祯所著的《分甘余话》[35]以及乾隆年间李斗《扬州画舫录》[39]与汪师韩《谈书录》[15]。清人对牌具与游戏的分野相当笼统,用语又不统一,有时很难确定一个术语所指的是究竟一副牌具、一种牌制、一种游戏,抑或一整个游戏类别。上述文献中,除了《谈书录》较明确地以游湖来统称各种用三十色叶子玩的牌戏之外,其他均对混江与游湖两者的用法相当含糊,且各有出入。笼统地说,游湖乃用三十色叶子来玩的牌戏统称,包括斗牌游戏及凑牌游戏,而且有时可用多副牌合并来玩;混江只包括用三十色叶子玩的凑牌游戏,而且只用一副牌。

默和、碰和(又称“碰壶”)与十湖的意思比较清楚。它们分别是三种不同的凑牌游戏的名称。前二者可见于乾隆年间由金学诗所撰《牧猪闲话》,其中“碰和”一词到了晚清大为流行,但意义亦变得非常广泛,鲜有指涉原来的碰和牌。“十湖”又称“十壶”,《扬州画舫录》与后来的晚清小说《镜花缘》(1819)[40]、《风月梦》(1883)[41]、《绘芳录》(1894)[42]均有简略叙述。

连雅堂在1925年写的《麻将考原》认为花将牌是麻雀的前身之一,因为两者都有花牌。而花将牌的花将当中的“天、地、人、和”,成了麻将的“东、南、西、北”[43][44]。

从上述各文献,可知清代的三十色纸牌,已具有麻将牌具的部分特征:

- 各主流牌戏的牌张均只得三门。游湖、混江、默和、碰和及十湖,都是去掉马吊的十字一门,只留三门,与麻将相同。尽管明代看虎与扯章也一样,但明代文献并无记载两者的流行程度。相比之下,清代牌戏多数用的都是三十色纸牌,《牧猪闲话》更称此三十色纸牌“疑始于明之末造,而盛行于今世。虽乡僻处,无地不有;非甚谨愿者,无人不晓。”

- 开始有“条、饼”两种称呼。《牧猪闲话》保留马吊“索、钱”两门称呼;《镜花缘》仍称条子为“索”,但改称文钱门为“饼”;后来晚清小说《风月梦》就称两门为条、饼。姑勿论称呼为何,纸牌的万、索/条、文钱/饼三门,与“麻雀”的万、索/条、筒/饼相若。

- 三门牌张的序数,开始统一为从一至九。明代看虎或扯章去掉十字门之后(但留下千万一牌),余下三门的牌张数目并不均等(万、索两门各九,文钱门十一只)。然而,据《牧猪闲话》所述,默和与碰和的三十花色当中,三门牌张皆自一至九,与现代麻将相若,而余下三只为特别牌,称为“幺头”,后来演变成现代麻将的三元牌(下详)。《牧猪闲话》并无详细解释幺头的用法,只提及玩家可以视各幺头的序数为“一”,亦即它们是一种特殊的百搭牌。

- 同一花色开始有复数牌张。明代叶子戏,每款花色只得一只,但清代开始则有将多副三十色纸牌拼成一具的做法,例如乾隆年间的游湖及默和均用两副牌,碰和则用四或五副。至于十湖,乃将四副三十色纸牌拼成一具,每款花色四只,与现代麻将相同。

- 十湖牌除了合并四副三十色纸牌,还加上“褔、禄、寿、财、喜”五只特别牌(合计125张牌),《扬州画舫录》称它们为“五星”。有些怀疑是初期的麻将牌(后详),亦以五星的部分牌张取名。

前述各种三十色纸牌戏当中,碰和牌所用的三十色体制,一直沿用至晚清。据Chatto(1848, pp.57-59)[45]记载,当时人称这样的一副牌具为“千万纸牌”(Tseen-wan-che-pae),而三只幺头则称为“千万、白花、红花”。俟后的西方文献,例如务谨顺(1895)[46]或克林(1895a[10], 1924[47]),亦多从此称。按史都华·克林(1924)叙述,三只幺头仍为特殊百搭牌,但用法视牌戏而异。史都华·克林亦指白花即枝花,而红花即空汤/空没文。然而各地对三幺头的称呼也出现了差异,例如胡适(1928, p.31)[48]记载,有江西纸牌称三牌为“千万、枝花、全无”,而湖北人时称“全无”为“空文”,与马吊相同。姑勿论称谓,胡适认为这三只牌就是麻将三元牌的先祖,其中“全无”即后来的白板。

| 万 | 一 万 |

二 万 |

三 万 |

四 万 |

五 万 |

六 万 |

七 万 |

八 万 |

九 万 |

| 索 或 条 |

一 条 |

二 条 |

三 条 |

四 条 |

五 条 |

六 条 |

七 条 |

八 条 |

九 条 |

| 饼 | 一 饼 |

二 饼 |

三 饼 |

四 饼 |

五 饼 |

六 饼 |

七 饼 |

八 饼 |

九 饼 |

| 幺头:千万、白花、红花 | |||||||||

西方人对晚清牌戏牌式的记录,以史都华·克林(1895a, pp.135-140)[10]一书最为详尽。它详细叙述了清末英国驻华使官务谨顺爵士于中国各地搜罗的多种以马吊花色为本的纸牌牌式,其中除了一副称为“lut chi”的牌具(即现今“客家六虎牌”的前身),其余十七种均沿用千万纸牌的体制。这十七种牌具当中,大部分都是合并两副或四副千万纸牌而成,或再加上十湖牌的五星各一张。然而也有例外,例如有一副北京纸牌就有六种百搭牌花色“时迁、王道、晁盖、青蛇、白蛇、许仙”,介乎现今天津“旗牌”与浙江“传统纸牌”之间;有一副安徽纸牌,为五副千万纸牌并成,再加两款百搭(财、喜)各五张;又有一副汉口纸牌,由四副千万纸牌并成,但去掉三元牌,亦无五星;还有一副南京纸牌的五星,并非取名“福禄寿财喜”,而是“仁义礼智信”。就算是一般情形,即使牌式相同,但牌具名称、三元牌各牌名称、牌面设计、牌张大小等等,不一而足,差异亦有大有小。

尽管麻将游戏称为“麻雀”,要1894年才有记录,但从1875年起,已有类似名字及麻将牌具的记载。初期的麻将牌并无统一牌式,字牌与花牌之间可以有颇大差异,有些牌张似与十湖牌五星有关,又有些完全不见于其他纸牌或麻将牌。有花牌的麻将称为“花马”,无花牌与三元牌的称为“清马”[49]。

- 吉罗福的麻将牌(1875年或以前,一副148只,另一副141只以上)。现知首则麻将牌张记录,来自美国人吉罗福(George B. Glover)的藏品。吉罗福是五口通商以后的美国驻华官员。他于1875年12月31日将十九种从中国带来的游戏用具赠予美国自然历史博物馆[50],其中他给第十七种的注解为Dominoes for playing "Snatching the House-Sparrow," 148 pieces,其中“Snatching the House-Sparrow”这个称呼与早期麻将耍乐称为“‘叉’麻雀”[3]一事吻合。根据克林(1895b)[51]后来叙述,吉罗福还将另一副牌式相近的牌具捐赠给美国长岛历史学会(今藏于布鲁克林博物馆),而两副牌都是吉罗福任职美国驻福州领事时所购[注 4]。按克林(1895b)[51]叙述,第二副牌的三门数字牌与现代麻将相同,但其余牌张为“东、南、西、北、中”各四只、“东王、南王、西王、北王、中王、天王、地王、人王、和王”及“春、夏、秋、冬”各一,共141只,另外还有额外数张(文章一处指两张,另一处指八张)空白牌,但克林并无说明它们是当白板用还是当备用。然而,从美国自然历史博物馆及布鲁克林博物馆的藏品中,均看不到“中王”[52]。

- 务谨顺的麻将牌(1890年,140只)。务谨顺爵士(Sir William Henry Wilkinson)于一篇未曾出版的1890年笔记[53]内,记录了他拥有一副称为“中发”(Chung Fát)的牌具。按克林(1895a, p.140)[10]所载,务谨顺这副牌乃购自宁波,并注解“中发”的意思为“hit and go”。这副牌的牌张基本上为现代麻将的子集,但无花牌,而且白板有八只。

- 克林的麻将牌(1909年,143只)。史都华·克林(1924)[47]记录了一副他于1909年从上海购入,“多多少少相当接近(后来的)麻将牌”(a set more or less closely approximating majong)的牌具。从文章及其附图所见,此麻将牌比现代麻将多了三张称为“文、武、摠”的牌,而八只花牌名为“梅、兰、菊、竹;琴、棋、书、画”。[54]

- 公侯将相牌(年份不详,152只)。数字牌同现代麻将,但七只字牌变为“公、侯、将、相;龙、凤、白”,而且花牌有“梅、兰、菊、竹;渔、樵、耕、读;连、中、三、元;指、月、高、升”十六只。[56]

- Babcock初期输入牌(1922年,144只)。麻将游戏流行中国以后,美国人Joseph Babcock将麻将牌输入美国,后来在美国量产。博物馆收藏的这副牌基本上与现代麻将相同,但七只字牌为“东、南、西、北;龙、凤、白”。[57]

|

| 约1930年代的麻将花牌,可知牌张名称仍未统一,‘打鼓骂曹’出自京剧剧目,原始来源为三国演义,‘水战芦花’出处不明,但三国演义有《芦花荡》,即诸葛亮三气周瑜 |

该馆还有一副昇官牌(年份不详,新华社电视有一节目[60]指为清代制品),它包含一个“庄”、四只圆形棋“酒、色、财、气”,及200只牌张:

- 一至九级、一至九品、一至九功,各四只(共108只),

- “春官、夏官、秋官、冬官、太师、太傅、太保”各四只(共28只),

- “福、禄、寿、喜;元、亨、利、贞”各一(共8只),

- “仁、义、礼、智、勇;公、侯、伯、子、男”各一(共10只),

- 花牌“楠、杞、梗、梓;渔、樵、耕、读;虎、豹、象、狮;鲤、〔鳝、鰋、鲦〕;麟、凤、龟、龙;稻、梁、黍、稷;琴、棋、书、画;笙、管、箫、笛”(共32只,方括弧〔〕内的字体未能完全识别),

- 白板(共14只)。

这副牌的子集可对应现代麻将牌(第一类对应数字牌,第二类对应字牌,而花牌中的“渔樵耕读、琴棋书画”亦为前述一些麻将牌的花牌),但正如千叶麻将博物馆指出,这副牌明显有昇官图的渊源,而且亦不知这副昇官牌的玩法与麻将有多大出入。“福禄寿喜”四牌与十湖牌五星有无关连,也是未知。[61][62]

除了实际藏品记录,亦有作家记述麻将牌式之演变。

- 据徐珂于《清稗类钞》(1916)所述,他当时的麻将牌,只有136只,并无花牌,而且三元牌“中、发、白”的名称与“龙、凤、白”并存,而最初的麻将牌乃自马吊牌演变而来,本来只得108只(即只有数字牌),后来太平军起事,“军中用以赌酒,增入饼化、条化、万化、天化、王化、东南西北化,盖本伪封号也”。

- 1934年加拿大《大汉公报》报道[63]报道,辛亥革命之前,麻将其中四只花牌曾名为“樵、渔、耕、读”;革命之后,则一度改为“五、族、共、和”;至中华民国废除五色旗,又改为“礼、义、廉、耻”。

- 马叙伦《石屋续沈》(1949)[33]忆述,以前麻将牌只有一百零八张,四风牌为后来所加,初名为“公、侯、将、相”,后改为“东、南、西、北”。三元牌本来只有“龙、凤”或“中、发”,白板只是供损失牌张时备用,后来才成为字牌。花牌最迟出现,且名目繁多,有“财神爷”、“猫食老鼠”,但不知他所谓“财神爷”到底是一只牌还是三只牌。据他所述,花牌既可作百搭用,亦可增加翻数。

以上所述的各副麻将牌,即使撇除牌张名称上的小分别(例如“东、南、西、北”与“中、发、白”曾经名为“公、侯、将、相”与“龙、凤、白”),各副牌的牌式无论是彼此之间,抑或与现代麻将比较,都有明显差异,可见麻将牌从1870至1910年代,尚在成形阶段。相比之下,1920年代的两副麻将牌,牌式已等价于现代麻将。

相比晚清纸牌,麻将牌除了在牌式与物料上有变化,三门数字牌的名称也归于统一。根据大量清末民初的小说叙述,万字门仍称“万”,但条字门则恢复马吊牌所用的“索”,放弃了后起的“条”,而文钱或饼门则改称为“筒”,鲜有例外,不过现今中国大陆一些地方仍使用晚清纸牌的三门称呼。“筒子”据徐珂所说,乃指铜钱中间的洞,而“条”则指穿起铜钱的条,不过这可能只是穿凿附会,“饼”其实也可解释成“铜”(铜钱)的口误。

| |||||||

| |||||||

| |||||||

|

现代麻将成形以后,牌式再无多大变化,用数字牌与字牌共136张(例如日本麻将)或加入花牌,然而亦有少数例外,诸如:

- 成都麻将只用108只数字牌。

- 马来西亚与新加坡区域的麻将就在花牌之外再加上“猫、鼠、鸡、蜈蚣”四只功能较花牌广泛的“动物牌”、四张飞牌(百搭牌,没飞牌以一条替代之)、四张“小丑牌”,合计148只。

- 越南麻将在数字牌和字牌之上加入十六只有条件限制的百搭牌,全副共152只。这十六张牌之中,八只名为“花、元、喜、合、饼、条、万、总”,另外八只则无名或名为“一皇、二皇、三皇、四皇、一后、二后、三后、四后”。

数字牌与字牌的花色设计,各地也大同小异,唯一较具地域特色的例外,有“一条”及“白版”。最早期的麻将已经以雀鸟作“一条”图案,不过现今各地所用图案不尽相同,例如广东麻将采用的是麻雀(雀鸟)本身,而日本麻将则多用孔雀,还有一些地区以花草替代雀鸟。中国麻将的“白版”是有边框的,但日本麻将的没有任何图案。麻将牌的尺寸亦因地而异。台湾及广东麻将较大,日本麻将较小。

麻将的前身与沿革

研究者一般都同意,麻将乃从清代的默和牌及碰和牌(此碰和不同天九牌之碰和)演变而来[4][5]。纵使这两种牌戏均以三十马吊花色作牌张,其玩法(《中国赌博史》[64]一书有详细描述)却与明代马吊大相径庭,具有现代麻将的特色。例如它们均以凑合牌组为目标,而“碰”这个术语又源自碰和牌。另外,默和牌也奠下了四名玩家的制度。马吊虽以四人为限,但牌例本身并不以四人为标准;默和则刚刚相反,它必须有四位玩家,并另有一人负责发牌的角色。

有关默和及碰和的描述,首见于清乾隆年间金学诗所撰的《牧猪闲话》。金学诗指这类纸牌戏“疑始于明之末造”,所以勉强要说的话,古代麻将应始自明末清初。然而,无论是牌张抑或玩法,默和与碰和仍与现代麻将有不少差异。由于缺乏文献记录,而仅有的文献又记载得不够详细,从默和与碰和到麻将之间的发展,以下只作概述。

在已知的文献之中,并不见默和牌于清中叶以后出现。“碰和”一词一直沿用到民初,然而其意思不断变化。《牧猪闲话》所述的碰和,是一种牌戏,但约莫同时代的《扬州画舫录》[39],则把碰和(书中称碰壶)视为一大类的牌戏,十湖(书中称十壶)即为其一。据《扬》书所述,十湖有四名玩家,他们会轮流让一人休息,称为“作梦”,然而此制度以至十湖牌的五星均不见于《牧》书中的碰和牌。清末民初的小说,更有以“碰和”来分别称呼打麻将、天九之碰和,以及玩其他牌戏的例子,其中《九尾狐》第二回[65]曰“搬定坐位,碰的是一百零五张老和,不比目下都是麻将,连黄河阵也不懂,不要说八经三梦的老和。可见一样赌钱,也有一时的风气。”由于《牧》、《扬》二书并无提过“黄河阵”或“八经三梦”此两术语,可见清初的碰和牌与麻将之间,也许还有其他称为“碰和”的牌戏。

十湖牌与麻将及一些现代纸牌戏均有相当渊源。清代小说中,打十湖牌的情节并不多,《镜花缘》[40]与《绘芳录》[42]细节较多,但仍甚为简略。然而,从字里行间,可知十湖牌是凑牌游戏,有“湖”数的概念。麻将所谓“胡牌”或“食糊”的“胡/糊”字,就是“湖”字之讹。现代牌戏之中,与十湖牌有清楚渊源的,包括内蒙地区同样称为“十湖”的牌戏、“南通长牌”与“东莞牌”。内蒙十湖不但有清代十湖“作梦”的制度,其部分术语亦见于《镜花缘》及《绘芳录》当中情节。南通长牌的玩法则与现代麻将非常相似,《扬州画舫录》与《绘芳录》曾提及一个十湖牌色目“飘湖”,它也是南通长牌的术语,对应于麻将的“对对湖”,但不知于清代十湖牌中是否同样意思。由于内蒙十湖或南通长牌的历史不详,到底它们是麻将的前身,抑或与麻将同样继承了清代十湖的精粹,甚至先有麻将的玩法,才发展出今日的规则,都是未知。

清初有“游湖”一词,而现今的“南通长牌”与“东莞牌”,仍俗称“游湖”。“游湖”一词,于《分甘余话》中是游戏,于《大清律例》中是牌具,于《谈书录》中是使用三十色马吊牌张的牌戏之统称(因此明代看虎与扯章这两种斗牌游戏,也归类为游湖),其用法相当笼统,不过南通长牌与东莞牌皆属凑牌游戏。东莞牌的玩法[66]其实不及南通长牌那么接近麻将,然而文献中,它与麻将却有最直接关系。

据务谨顺(1895)[46]及克林(1924)[47]两文所述,当时有一种游戏,名字称为“看虎”(Khanhoo),与明代看虎同名,其所用牌具则称为“棍牌”(kun p'ai,克林注释为 stick cards)或“麻雀”(务谨顺文中译音为ma chioh,克林则译作má tséuk,两者注释均为“hempen birds”)。此棍牌除了百搭牌的牌数可能是二、五或六只以外,基本牌式与十湖牌相同(即四副千万纸牌加上数张百搭牌),克林一文附图更显示此棍牌的牌面设计与东莞牌几乎一模一样。至于这种看虎的玩法,是凑牌游戏,而非明代看虎的斗牌法。两种看虎的合法牌组并不尽同,但也有共通部分,例如二万、二索加上八饼,明代看虎称之为“穷”,而克林所述的凑牌看虎也有此牌组,只没有注明名目。此牌组亦见于《绘芳录》的十湖牌情节,小说中称为“帮子”,不过小说情节中似乎有“加注”(小说中称为“加一级看”)的玩法,而这并不见于凑牌看虎。当代十湖牌每位闲家获发三十张牌,亦与凑牌看虎的十五张不同(但两者所用牌具,均包含四副千万纸牌)。克林文中称各合法牌组为“眼”(ngán, "eyes"),尽管较麻将中的“眼”(又称“雀头”)广义,但可见这种看虎与麻将的关连。事实上,克林称此看虎为麻将的直接前身(immediate source of ma-jong),不过此凑牌看虎的玩法,又与现代东莞牌不同。

最早的麻将规则可以追溯到1910年代,源自榛原茂树所收集到的麻将规则书。这时候的规则被关兆豪在其著作“中庸麻将史观”中称为中国古典麻将。特色有:只有136张数牌与字牌,手牌13张;不用和牌也有机会得分,别人和牌时,只要手牌的副数大于和牌家以外的人即可向他收取差额;计分方式为番副制(类似日本麻将,应该说是日本麻将比较完整的保留古中国麻将的计分方式);除非包牌,否则不论自摸或点和,都向庄家收取两倍得分,向闲家收取一倍得分(庄家和牌则向所有人收取两倍得分)。而之后的麻将则朝着番型/和种/役种的增加、计分方式的简化等方向多元发展。

传说

麻将的成形过程,研究者尽管知其大概,但确实起源仍不清楚。这方面,民间传说倒有不少。迄今并无确凿证据支持任何一项传说,有些传说细节更明显与事实不符。然而,即使一项传说沙石杂陈,仍可能包含一些真实细节,或反映麻将发展史当中的某些面貌。

有一说认为麻将的发明者或者改进者是郑和,在郑和船队途经的非洲,现在还流传一种没有条的牌[67]。中国大陆明星暨学者高晓松曾指出,麻将是郑和在七下西洋途中发明[68][69]。

徐珂《清稗类钞》[3]之中指“麻雀”乃吴语“马吊”的变音,而从马吊牌张演变成麻将雏形,乃“粤寇起事,军中用以赌酒,增入饼化、条化、万化、天化、王化、东南西北化,盖本伪封号也。行之未几,流入宁波,不久而遂普及矣。”徐珂所述,与吉罗福麻将牌的牌式不谋而合,也是现知唯一反映了吉罗福麻将牌特色的独立叙述。然而,《中国赌博史》[64](p.272)一书指出,太平天国曾多次发布赌禁,但当中只提及骨牌与骰子,没有禁止打麻将的资料,比如万牌即代表兵力数,因此麻将由太平军创制或改良一说,依然存疑。

此说初见于美国记者John Benjamin Powell所撰文章Mah Chang: The Game and Its History[70](1923)。文章大致上说,相传马吊由一名施姓渔民于三千年前发明,有一百零八只牌张。由于打马吊令渔民忘却晕船浪之苦,于是它就流行起来。到清代,一位驻宁波将军陈鱼门,为怕士兵于清晨时份打盹,令土匪有机可乘,劫去粮饷,于是效法施姓渔民的故事,将马吊分给守卫玩耍,谁知收效平平,故此陈鱼门尝试加入“东南西北中发白”七只新牌,令马吊牌扩展为一副有一百三十六只的麻将牌,而夜班守卫亦从此不再昏睡。后来一名译音为Chang Shiu-Mo的宁波渔民将麻将牌再行改革,加入“春夏秋冬梅兰菊竹”八只花牌,更令这种天朝玩意的威力无远弗届,风靡海外。

上述传说当中,除了陈鱼门(1817-1878)真有其人,其余细节均暂无实据。除了Powell,暂时亦无发现任何清末或民初作家提过陈鱼门与麻将有关。“施-陈-张”其后亦演化为不同版本,流传各报刊之间,例如1940年纽约《富顿爱国者报》[71]就只叙述了传说中有关施姓渔民的部分,而1924年新加坡《海峡时报》一篇报道[72]则转载了一个据说由一位Mr R. B. Newington从他的中国朋友听来,然后刊登于上海某报章的故事。此故事的文风与Powell的文章迥异,但情节大同小异,唯一较显著的例外,是Newington的故事当中,Chang Shiu-Mo乃宁波商家而非渔民。

1974年加拿大《快报》一个专栏[74]指,当时民间有传说,谓麻将源自唐代博戏打马,由于打马“有马有将”,所以麻将牌就承袭了“马将”之名。

此打马说其实是双重误会。首先,本来的传说应该是“马吊源自打马”而非“马将源自打马”,可见于清代金学诗《牧猪闲话》;其次,正如该专栏作者或清人金学诗[75]指出,马吊,与打马根本是两回事。

相传麻将乃唐代一行禅师发明。原本的传说,见于《渑水燕谈录》(约1097年)卷九:“唐太宗问一行世数,禅师制叶子格进之。叶子,言‘二十世李’也。”它描写的其实是一行和尚发明叶子格戏的故事。然而唐时所谓叶子格戏,并非如后世般指马吊[15],而马吊又非麻将,因此“一行发明麻将”一说,实乃双重歪曲。

麻将由孔子发明,而三元牌的中、發、白分别代表仁爱、真诚和孝心,或忠、孝、义。此说较多见于英文文献[76][77],惟出处不详。尽管晚清确有纸牌称十湖牌五星为“仁、义、礼、智、信”(儒家五常),但早期文字记录中,将孔子与麻将扯上关系的,只有L.L. Harr撰写的麻将说明书(1923)[78]。Harr只说麻将源自公元前472年,约莫是孔子的年代,而游戏起初称为“百灵”,乃吴王供妃嫔耍乐用,他却没有说麻将由孔子发明。清代以前的文献中,也没有叙述过任何类似麻将的游戏。

麻将牌的箭牌本与箭术有关。红中表示箭靶(古代射箭,靶上常用一个红色的中字);“發”并非指发财,而是发箭;白板则表示射失。可是随着麻将的演变,原来的箭术含义消失了,只剩下牌的种类仍叫“箭牌”。此说来源不明,但它显出了早期有些麻将牌称为“中发”(“hit and go”,见前述务谨顺的麻将牌)的事实。

麻将牌是士人的游戏,与科举考试有关。“红中”表示“书丹”(丹字题名在燕都文庙的《进士碑》上,指中进士);“青發”是“青衫發达”(青衫指“学生”、“胥吏”,“發达”为“中举人”);“白板”则表示“白衣秀才”,或者白丁(不识字)。饼、条、万表示俸禄,“饼”表示“文钱”(铜钱),“条”则表示“贯”(一千个铜钱),万则表示“万钱”(银票)。东南西北,即流转各地为官,或者东南西北四方之人赶考。

此说指麻将牌之中的“中、发、白”,与人们对升官发财的愿望有关。中就是中举(中解元、中会元、中状元,合称中三元),发即发财,白即做官清白。此说不见于旧籍,只见于当代书刊,例如《图说中国百年社会生活变迁》(2001)[79]。

麻将本名“抹将”,抹的是水浒传的一百零八将。相传元末明初有名为“万秉迢”者,非常推崇施耐庵笔下的梁山豪杰,于是以一百零八张数字牌隐喻各名好汉,例如以九条比喻“九条龙”史进,二条比喻“双鞭”呼延灼,一饼比喻“黑旋风”李逵等等。万、饼、条三门的名字,则取自其本人姓名的谐音(另有版本说发明者本身名为“万饼条”)。由于一百零八将来自东、南、西、北、中五个方位,是故又按此五个方位各添四张牌。又由于各人出身不外贫民或富绅,因而再添象征贫的“白”及象征富的“发”。此说不见于旧文献,只见于当代书籍,例如《推不倒的长城》(1993)[80]或《中国近代赌博史》(2005)[81]等等,其细节亦不符史实——元末明初尚未有任何近似于麻将的游戏,而且纸牌的文钱、索子两门,要到清代才别称“饼、条”。

此说突出了一些马吊纸牌与晚清纸牌的特色。如前述,许多马吊牌与千万纸牌只有十、万两门才印有水浒人像,但根据Chatto(1848, p.59)[45]所述,当时还有一些称为“千万人牌”(Tseen-wan-jin-pae)的牌具,牌式与千万纸牌相同,但所有牌张均印有水浒传人物名字。克林(1924)[47]也提到,当时在中国称为“麻雀”的棍牌,于美国华端口其实称为“将军牌”。尽管棍牌牌张中只得万字门印有人像或人名,当地华人仍称一百零八只数字牌为“三十六天将七十二地煞”。

自从Powell提出“施-陈-张”说之后,“麻将由陈鱼门发明/改良”一说就变得流行起来,至今亦成为流传最广的传说,并演化成多种形式。

前述《快报》专栏[74]提到,当时民间亦有传说,谓麻将始于明万历年间,到清代而盛。七张字牌本为“公、侯、将、相、文、武、百”,但后来一名“以航海为业的舟山人陈鱼门”,因为行船重风向,故将“公侯将相”改为“东南西北”,再后来为了避提政治,就连“文武百”也改成“中發白”。

由前述各早期麻将牌记录,可见四风牌确曾名为“公侯将相”,克林的麻将牌也有“文、武、摠”三牌,与传说相近。然而初期麻将牌的白板,并不像现今的白板般刻上长方框,而是名副其实的空白牌,与“白板由‘百’”演变而成不吻合。历史上的陈鱼门亦非以航海为业,而是朝廷三品大员。

2008年中国中央电视台有一个英语电视节目[82],提出一项陈鱼门说的“证据”,说曾任英国驻宁波领事的夏福礼(Frederick E.B. Harvey),在日记中提过陈鱼门教他打麻将。然而该节目只叙述了故事情节,没有拍摄夏福礼日记真迹。由于节目指日本千叶“麻雀博物馆”的创办人野口恭一郎,于2001年访问宁波“天一阁博物馆”内的“麻将起源地陈列馆”时,亦携同该日记,因此美国作家Tom Sloper曾联同英、法、日的三位麻将研究者向千叶麻雀博物馆条取日记副本[83],可是后者表示无此馆藏。

众多陈鱼门说当中,以天一阁“麻将起源地陈列馆”所宣传的流传最广。暂时该馆并未展示任何支持陈鱼门说的证据,但是网上有关麻将起源的中文文章,大多参考该馆宣传品而写成。该馆主张的陈鱼门说,主要内容为陈鱼门于同治三年(1864年)将纸牌改为骨制麻将牌,其中“老千、红花、白花”改为“中、发、白”(与胡适主张“红花/全无”变为白板不同),并赋名“箭牌”,又增加四风牌,令牌张扩展为136只。此外还有其他丰富细节,例如由陈鱼门直接传授麻将知识的,除了夏褔礼之外,还有哈佛大学的第一位华人教授戈鲲化,而戈鲲化后来又将麻将引入美国等等。根据中国内地《人民网》对此馆报道[84],馆方表示“‘条’象征船的缆条和鱼网;‘饼’象征船上的盛水桶;‘万’象征船家对财富的渴望;‘风’则为出海最为敏感的风等等”。此说忽略了“索、万”两门最少自明代马吊已有的牌,是出自对钱币的描述,与航海无关。

根据苏州文学杂志社编辑谷新臆测,麻将本为江苏太仓“护粮牌”。话说太仓曾有皇家粮仓,为防雀患,所以要打鸟。太仓人将鸟念作jiang,因此麻雀(鸟类)就叫ma jiang。在麻将游戏之中打一筒、打二筒等等,就是譬喻放枪赶鸟;东南西北四只牌则譬喻风向;“中”指打中;“发”指打得多,长官有奖,所以发财;“白”指打不着;索子则譬喻死鸟的脚,而萬就代表赏金金额等等。谷新曾于一篇文章及前述的中国中央电视番节目[82]之中发表这些臆测,不过他在节目中强调,此纯为个人猜测,而节目亦表示此臆测暂无实据。

麻将术语

经过多年演变,各地不止有不同的麻将玩法,对共通的规则或行为,也冠以不同名称,不过当中不少仍是明、清年代用语。以下列出各地玩家对部分术语的名称,及这些称谓的来源。

从徐珂的《清稗类钞》(1916)[3],可知麻将耍乐最早是称为“‘叉’麻将”。根据1950年代以前的报章,当时除了“叉”,还有“打”与“拍”两种叫法。“叉麻将”直至1970年代,仍见于报刊,至今吴语地区仍用此叫法。“打麻将”则无疑是现今最流行的叫法。至于“拍麻雀”,仍存于闽南语中[85]。今日还有“搓麻将”这种叫法,不知始于何时,亦不知是否“叉麻将”之音变(上海话“搓”和“叉”同音)。

“庄家”本是“桩家”,是明代马吊已有的用语,例如见冯梦龙《马吊脚例》(约1600年)。

“圈”字顾名思义,就是庄家又轮了一圈的意思。此语可见于《海上花列传》(1894)[17]及以后多部晚清小说,例如《负曝闲谈》(1903-04)[21]。

“生张”指未被打出或只打出过一只的牌张,此语早于清嘉庆年间小说《蜃楼志》(1804)[86]已出现,不过小说叙述的并非麻将游戏,而是麻将的其中一种前身,称为“斗混江”的纸牌戏。该小说亦称台上比较多见的牌为“热张”,与后来见于清末小说《九尾龟》(1910)[25],而且为现代人沿用的术语“熟张”不同。

和牌(大陆)/胡牌(台湾、大陆)/食糊(粤港澳)

当麻将玩家将牌凑成了一定的组合,获得胜利,就称为“和牌”。“和”字可追溯至“默和牌”及“碰和牌”,但由于天九也有所谓“游和”及“碰和”的玩法,而天九牌张又可追溯至宋代的“宣和牌”,因此“和牌”这个术语,也许从清代以前已经沿用。

如打13张牌的话,和牌14张。而16张牌的话和牌17张。以13张牌为例,和牌的组合基本为四组面子[87]再加一对[88]。而16张牌基本一样,为五组面子再加一对。不过如无法达到以上要求而玩家报称和牌,称为“诈和”。

“和牌”于清代又称为“湖牌”。李汝珍《镜花缘》(1818)第七十四回[40]里面打花湖(一种天九牌戏)与十湖(一种类似麻将的纸牌戏)的情节,就有“湖”了某些牌以及出现“诈湖”的情节。“虎、和、湖”三个近音字,从清初开始,已一直在中国牌戏或牌具的名称中独立或交替使用,例如看虎、斗虎、打四虎、六虎、花湖、十湖、游湖、十五湖、花和、默和、碰和、游和等等。“和牌”之所以称为“湖牌”,也许也是音变的缘故,或避免令“和牌”(胜出)与“和局”(流局)混淆。今人说“胡牌”、“食糊”或“诈和/胡”,可能是“湖”这个术语的本字失传的结果。

须注意的是,无论写作和、胡或糊上述哪个字,都读作hú音,不读作hé、hè、huó或huò音。

“自摸”指和牌所用的那一只牌是赢家自己摸到,而非其他玩家打出。见晚清小说《负曝闲谈》(1903-04)[21]。

出冲(粤港澳/大陆吴语地区)/放枪(台湾)/放炮(大陆)/榮、ロン(日本)

当上一家打出一张手牌后,下家能立即取走打出的手牌来凑成组合和牌,则上一家为“出冲”。“出冲”之中“冲”字的传统中文写法应为“衝”,于论牌艺的古籍中又或作从冫的“冲”,但今人多误写为水部的“沖”。“冲”于明代《马吊脚例》中其实解玩家所下的注码(明代马吊玩法是斗牌,不是麻将的凑牌,故有下注之举),但演变至现代的“出冲”,或近音的“放枪”、“放铳”、“出铳”,则变成带“输掉注码”的含意。

至于“放砲”一语,最早见于清末小说《九尾龟》(1910)[25]的“开大炮”。

听张(中国大陆吴地)/听牌定口(台湾及中国大陆地区)/叫糊(粤港澳)/下叫(巴蜀地区)/テンパイ(日本)

此术语指玩家只差一只牌即可胜出。“听牌”出处不详(南方大部分地区“听”字发音与“定”字发音相近),“叫糊”则显然是为了对应“食糊”而来。由于各地规则不同,和牌的种类和方法亦有出入,但一般而言,通过改变分组方法,一副牌可听的牌张可以多于一只。以广东麻将为例,若玩家手上有十三张牌:

那么以下任何一只也可和牌:

听牌牌数使用的量词有听(tìng)、叫(jiào)等,上面听六张牌的情形可被称为“六听牌”、“六口叫”或“六口听”。在广东麻将、香港麻将等多以“扉”字作为量词,以上例的情况便会被称为“六扉”。此出处未明,但麻将牌型“九莲宝灯”(可听的牌有九种,即谓“九扉”)在英语中称为“9 Gates to Heaven”[89],当中的“Gates(门)”可能就是取自“扉”的意思(“扉”字在古时有“扇门”的意思)。

“碰”出自“碰和牌”,指一组三张同样的牌张。又称“刻子”。例如三张一万:

或者三张东风:

“碰”也可以作动词。若自己已有两张一样的牌,看到别人打出第三张时,就可以“碰”它,把别人打出的牌拿到自己面前,组成刻子。碰回来的刻子必须翻开放到明牌区,称为“明刻”;但自己摸回来的刻子并不用翻开,称作“暗刻”。

中国北方多称一碰为一“坎”。此字的普通话拼音为kǎn,有些地方的玩家不辨本字,却仍取kǎn音,例如广东麻将中,一碰称为“一 kaan2(粤拼)”[90],但粤语中此音无字。

广义的刻子也包含杠子,即可以包括一组三张或一组四张同样的牌。狭义的刻子则不包括杠子。

与刻子相似,若有同样的四张牌,则可以“杠”,例如下方就是一组“杠子”:

或者四张红中:

“杠”可以分作:明杠、暗杠和加杠。

- 明杠指自己手牌里有三张一样的牌时,当任何一个玩家打出第四张,就可以喊“杠”,把该弃牌取过来,然后翻开这四张牌放到鸣牌区。

- 暗杠指自己手牌里有四张一样的牌,那就可以在自己的回合时暗杠。注意暗杠必须把四张牌都放到鸣牌区(有些地方牌例不用翻开;有些牌例要翻开其中一两张,让人看到暗杠了哪张牌),而日本麻将则是盖两张在四张牌的两侧(或中间)。

- 加杠即是自己已经碰过一组牌后,在自己的回合时摸到第四张,或本身在自己手牌里有第四张,那就可以加杠。注意必需在摸牌后才可以加杠。若你在该回合碰了牌,由于没有摸牌的步骤,那就不可以加杠。

不管是哪种杠,杠了牌以后都要从牌墙尾摸一张牌,然后打出一张牌。

在组成和牌牌型或计算番数时,除了特别规定须为杠子才有效(例如“十八罗汉”这牌型)外,一般情况下杠子可视为刻子的一种。

吃牌(台湾及中国大陆)/上牌(粤港澳)/チー (日本)

“上”本是一种与麻将相似的天九牌游戏“同棋”的发牌方式。根据杨荫深《中国游艺研究》(1946, p.85)[5]记载,同棋的开局方式与打麻将相近,各玩家都是先洗牌,然后在自己面前砌起十多幢牌,不过同棋的玩家还会在别处(例如台中央)放置二十张“垃圾牌”。发牌的时候,先由庄家的对家掷三颗骰。若掷出6、10、14、18,就由庄家拿垃圾牌,下家拿庄家所砌的牌,对家拿下家牌,上家拿对家牌,各拿二十张。这种取牌方式就称为“上”,若掷得其他点数,则用另外的开牌方式。吃牌后所组成的一组牌,称为“顺子”。

“吃”或“吃牌”的出处不详,但杨荫深在书中论及麻将一节(p.99)也是用此语。由于粤人称出胡牌为“食糊”或简称“食”,而“食”与“吃”同义,所以“吃牌”这个词语最容易引起混淆。吃牌之后形成的顺子,粤人称作一“黐”(粤拼ci1),而不知此音实乃普通话的“吃”[90],或者故意取音改字与“食”区分。

吃牌的时候,只可以取上家打出的牌,与自己手中另外两张牌形成顺子,并翻开来放到鸣牌区。有些地方牌例规定,吃到的牌必须是放置在顺子中间,或者要把牌张横放,以显明所取之牌。例如吃三条,就有以下几种方式:

| 方法 | 图标 |

| 1 | |

| 2 | |

| 3 |

“碰”和“杠”的优先权凌驾于“上”。如果有一位玩家叫“上”,也有另一位玩家叫“碰”或“杠”,那么叫“碰”或“杠”的玩家则可以拿取该弃牌。

注意,以下组合并不算顺子:

| 方法 | 图标 |

| 1 | |

| 2 | |

| 3 | |

| 4 |

即顺子、刻子、杠子。

未完成的顺子或刻子的两张牌,包括以下几种:

数牌2至8中的连续两张数牌。

数牌1、2,或数牌8、9。

两张数牌的数字相差2。

两张相同的牌,即下述的“将”。要有第三张相同的牌才能完成刻子。

将(台湾及中国大陆)/眼(粤港澳)

又称“将眼”、“对子”,日本麻将叫“雀头”,即两张一样的牌。十三张麻将里,标准的和牌牌型是“四组一对”,即四组面子另加一对将。十六张麻将里,标准的和牌牌型则为“五组一对”,即五组刻面子另加一对将。

翻或番(其余地方)/台或臺(台湾、中国大陆吴语地区)/翻 (日本)

清末麻将牌结算时,本以“和数”计算,“一和”是基数,n和就是一和的n倍。例如若以一元作一和,那么一副牌有四和的牌,就计四元。后来除了以普通倍数计算的和数以外,还引入以幂次方计算的“翻数”,即是以某个基数乘上二的某个幂次方来计算。这个幂,就称为翻(番)。例如“三翻(番)”就是“翻倍三次”,即二的三次方,八倍。此语可见于晚清小说《负曝闲谈》(1903-04)[21]。

现今多数华人地区的麻将牌计算筹码时,都弃和数而只计翻数。

大部分麻将的基数是固定的,但日本麻将的基数则是少数存古的制度,称为副或符,会随手牌组成、听牌方式、和牌方式改变。例如边崁独这种在广东/台湾麻将算一番/一番的情况,日本麻将仅算2符,对分数影响较小(日本麻将20符起跳,多2符即多10%,但每多一番基本就是加倍)。 而台湾麻将的台与国标麻将的翻则是直接相加,没有基数。

日本麻将的翻数分两种,一种为“役”,即能起和的翻数;另一种为糊出后能计算的翻数。能和牌的牌型称作“役种”(日语:あがり役)。

不能作为役的翻数,例如有:宝牌、立直后的一发。玩家手头上的牌型,必须满足至少有一役的和牌牌型,并赢出该局后,才能算进所得翻数中。

此语早见于《官场现形记》(1903)[18]及《负曝闲谈》(1903-04)[21]。清末民初的麻将玩家约战的时候,会以一“底”几多钱来说明预期的最大输赢总数,例如一百元一底,就是预期胜负最多在一百元上下。可是这个底数其实无大意义,原因是实际决定输赢的,是各人胜出牌局之翻数,以及总共打几多圈。即使商定一底一百元,总输赢超出此数的情况亦常见,不过这个术语仍然沿用至今。

麻将引入翻数之后不久,为避免一局牌的赔额过巨,一些地方开始为翻数封顶,例如四翻以后,无论几多翻皆以四翻计,这个封顶翻数,今称“满湖”(或讹作“满胡/满糊”),粤地亦称“爆棚”,日本麻将则称作“满贯”。

当时江、浙地方称“满湖”为“辣子”,此语可见于《后官场现形记》(1907-08)。[91]。引人满湖/辣子制度之后,江浙一带又派生出称为“双辣”的结算方法 [92]。

所谓双辣,即是于满湖翻数之上再加入一个结算点,而赔额是“辣子”的双倍。例如四翻满湖,八翻双辣,那么四至七翻均以四翻计,而八翻或以上皆以八翻计。而今一般地方玩法多以四翻作满湖,但双辣的结算点则多介乎六至八翻之间。

如今除了双辣,有些地方还有“三辣”制,即是翻数依然封顶,但比双辣再多一个结算点,赔额为双辣的双倍,或满湖/辣子的四倍。

日本麻将在3翻70符和4翻40符还有5翻会达到满贯,6~7翻是“跳满”(1.5倍的满贯),8~10翻是“倍满”(2倍满贯),11~12翻是“三倍满”,13翻以上则是“役满”(四倍满贯),用小牌型累计到13翻的役满一般被称作“累计役满”,有些大的牌型则是直接役满甚至在地方规则可以复合役满,有双倍役满、三倍役满等,不过正式比赛规则最多只记一倍役满。

规则

一般需四人,分别坐在正方形桌子的四侧。每人的左方称为“上家”,右方称为“下家”。一场比赛中分成许多“局”,每局有一人为庄家,依序轮流,每人都当过一次庄家后称为一“圈”。游戏开始时每人手中有13张牌(或16张),过程中玩家可以自牌墙中拿一张牌(或在某些情况下拿去玩家丢的牌,包括吃、碰、杠和胡),然后自手中14张牌(或17张)中任意丢掉一张。游戏目标是将手中的牌凑出特定的14张牌(或17张)组合(称为和牌),并同时避免其他玩家和牌。

- 洗牌:把牌全反扣过来,使牌面朝下。所有的玩家双手搓动牌,使牌均匀而无序地运动,以打乱牌的分布,称为“洗牌”。

- 码牌:洗均匀之后,每人拿取36张牌,每两张牌上下叠在一起为一“墩”(又称“栋”、“垛”),各自作出18墩后,每墩以长边相并排成牌墙摆在自己面前门前,四人的牌墙左右相接成“四方城”(若只用136张牌而非144张,则每人取34张牌,每边牌墙只有17墩)。

- 掷骰:

- 掷骰者持两或三颗骰子,从牌桌中央上空10至20厘米高度掷出。

- 庄家首先掷骰,掷得的点数会用来计算开牌点数,同时也用此数决定第二位掷骰者:以庄家为第一位,按逆时针方向顺序数到该数字,为第二位掷骰者。

- 第二掷骰者掷的点数和庄家掷骰的点数之总和为开牌点数。开牌前,庄家应及时收回骰子。

- 注:香港麻将中仅掷一次,开首局时先掷出点数决定对应之庄家,再由该庄家数自己牌墙中数牌,下同。

- 开门、配牌:在第二次掷骰者面前的牌墙处,从右向左数到开牌点数的那一墩,由庄家拿取接下来两墩牌。例如掷到5点,应由牌墙从右到左数起5墩牌,并抓下第6及7墩的牌。超过第18墩时衔接到上家的牌墙,保持由右向左的顺时针方向。

- 依逆时钟顺序轮流,继续由右向左顺时钟抓牌,直至每个人抓3次共12张牌,此时由庄家先抓上层一张牌,隔一墩再抓上层一张牌,称为跳牌,其他人依次各抓一张。庄家共有14张牌,其他人各有13张牌。

- 理牌、审牌、补花:分类整理手中的牌,整齐排列,审视牌势。如手中有花牌,首先由庄家补花,即是从牌墙的尾端取牌,取牌数与花牌数一致。如补上花牌可继续补,再由南家、西家、北家依次补。

由庄家打出第一张牌开始。出牌时,自手中的14张牌中挑选一张,面朝上放至桌子中央。这时如果其他人已有三张或两张相同的牌,可以“杠”或“碰”,拿走该张牌,并换该玩家出牌。如果没有杠或碰,则换下家。如果刚才出的牌可以和手中的另两张牌凑出同花色的连续三个数字,可以“吃”那张牌,否则应自牌墙的最前头(开牌的地方)顺时钟摸一张牌,然后出牌。

各种玩法

在各版本的规则中变异不大,主要是添加限制或是变更役种来改变整个游戏生态。例如日本麻将,最基本的规则为无役不能和牌(即需要有番数才能做出和牌),这个限制让游戏每一局的游戏时数拉长(且日本麻将的役种不多,需要更刻意的组出牌型)。而台湾麻将则有规定不能“大明杠自摸”,严防作弊。且台湾麻将的役种番型通常都不大,主要是透过“连庄”来增加番数,在这种规则下就会创造出与日本麻将截然不同的游戏风格。另外像是国标麻将虽然需要8番才能和牌,但是役种跟日本麻将相比极多,游玩时间大概会落在日本麻将与台湾麻将中间。

下表比较一些常见玩法的异同:

| 种类 | 香港麻将 | 国标麻将 | 日本麻将 | 韩国三人麻将 | 广东麻将 | 台湾麻将 | 美国麻将 | 老章麻将 | 新加坡麻将 | 马来西亚 四人麻将 |

马来西亚 三人麻将 |

越南麻将 | 四川麻将 | 日本三人麻将 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 饼子 | ||||||||||||||

| 条子 | ||||||||||||||

| 万子 | 一万-九万 | |||||||||||||

| 风牌 | ||||||||||||||

| 箭牌 | ||||||||||||||

| 花牌:四君子 | ||||||||||||||

| 花牌:四季 | ||||||||||||||

| 花牌:四艺及四业 | ||||||||||||||

| 花牌:四皇及四后 | ||||||||||||||

| 动物牌 | ||||||||||||||

| 百搭牌 | ||||||||||||||

| 得分基准 | 番 | 番 | 飜 | 分数 | 番 | 台 | 美式 | 翻 | 番 | 番 | 番 | 番 | 多变 | 飜 |

| 得分者 | 赢家 | 赢家 | 赢家 | 赢家 | 赢家 | 赢家 | 赢家 | 全体 | 赢家 | 全体 | 全体 | 赢家 | 多变 | 赢家 |

| 庄家双计 | ||||||||||||||

| 弃牌不能和牌 / 振聴 | ||||||||||||||

| 能上牌 / 黐牌 / 吃牌 | ||||||||||||||

| 立直 | ||||||||||||||

| 和牌时张数 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 多变 | 14 |

| 牌墙最终保留牌数 | 0 | 0 | 14 | ? | ? | 16 | ? | ? | ? | 12 | 0 | ? | 0 | 14 |

| 起和要求 | 3番 | 8番 | 1飜 | 2分 | 5番 | 多变 | 多变 | 3翻 | 多变 | 多变 | 5番 | ? | 多变 | 1飜 |

日本的三人麻将会除去二到八万且不可以吃牌。

地区

不同地区的麻将规则都有所不同,包括:

|

|

请一定要注意:麻将从本质上是可以通过技术的提升(如:提高手牌进牌效率;通过牌河猜测三家叫听的手牌;通过选择舍牌来避免点炮)提高赢的数学期望概率的,并非是绝对运气游戏,在麻将中,也有可用于竞技比赛的麻将玩法,比如:国标麻将;日本麻将;四川麻将,这些种类的麻将规则相对平衡,运气成分所占比重较低、比较讲求策略(甚至以策略、技巧为主)具有竞技价值,可以用于竞技比赛中,日本著名麻将研究者浅见了也制定了纯麻将规则。有时为了方便,也有时会用规则及和牌方式较简单、较多人知晓的香港麻将来比赛。

以下是一些简单比较:

| 地区 | 特色 |

|---|---|

| 香港麻将 |

|

| 广东麻将 |

|

| 江南麻将 |

|

| 成都麻将 |

|

| 福建麻将 |

|

| 台湾麻将 |

|

| 日本麻将 |

|

| 美国麻将 |

|

| 越南麻将 |

|

| 菲律宾麻将 |

|

| 南京麻将 |

|

| 合肥麻将 |

|

| 武汉麻将 |

又称开口翻、红中癞子杠,核心是二五八、癞子、开口翻和口口翻。它算番比较复杂,大赢还是大输就在一念之间。因此麻友须要一边精确计算做大翻牌,一边提防放炮(炮)甚至不小心承包,玩法十分刺激。

|

派生

麻将也是电子游戏的制作题材。最初的麻将游戏,由玩家与程序对战。近年有许多麻将的电脑游戏及手机游戏出品,让玩家可以使用电脑或手机透过网络与其他玩家开局对战。以华人为对象的麻将游戏,较著名的有以明星角色作噱头的明星3缺1 (页面存档备份,存于互联网档案馆),或以免下载为宣传点的神来也麻将 (页面存档备份,存于互联网档案馆)等。

日本麻将亦有诸如街机的麻将格斗俱乐部,红白机的(任天堂)麻将,到今天网络对战的天凤、雀魂、雀姬等[93],以及经历由街机至网络对战、推出过多个版本的雀龙门系列、力求模拟真实自动麻将桌的Maru-Jan (页面存档备份,存于互联网档案馆)等等皆是。

- 根据《清稗类钞》(1916年)[3]记述,民初有些赌客穷奢极侈,麻将一底注额可达白银五万两。另外,据《十叶野闻》(1917年)[2]记载,奕劻曾任军机大臣,其子载振,曾设赌局,麻将一底,白银三千两,吸引攀附权贵之类。而载振并不露面,只暗中派人记下赌客性格,若输掉三底仍屡败屡战,就记“上等”。赌坊大多招呼周到,倘若赌客裹足不前,就会设法威迫,务求赌客输尽钱财。此举既可观人,也可敛财。

- 梁启超有句名言,“只有读书可以忘记出牌(麻将);只有打麻将可以忘记读书。”[94]

- 胡适在1930年专门撰文,将麻将与鸦片、八股、小脚并行为中国四害,“全国每日只有一百万桌麻将,每桌只打八圈,就得费四百万点钟,就是损失十六万七千日的光阴。”[95]。无奈,胡适夫人江冬秀是麻将迷,视牌如命,搬到美国后,江冬秀还常常和其他太太一起打麻将。每当麻将局三缺一时,江冬秀总是要拉胡适上麻将桌。

- 德国学者Fritz Fleiner于1928年率先提出现代法学中的“比例原则”时,有名言谓:“警察打麻雀不能开大炮”(Die Polizei soll nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen)[96],巧合地将麻雀与“开大炮”(出冲/放炮)结合。

参见

附注

参考文献

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.