郑和

明朝航海家、外交家 来自维基百科,自由的百科全书

郑和(1371年9月23日—1433年),原姓马,小名三宝,又作三保,云南昆阳县(今云南省昆明市晋宁区)人,明成祖赐姓郑,故称郑和。中国明朝航海家、外交家及宦官。郑和奉明成祖之命率领帝国舰队开始他的七次远航,历时二十八年,访问了三十多个西太平洋和印度洋沿岸的国家和地区,史称“郑和下西洋”,总航程达七万多海里。郑和下西洋同时也是中国历史上第一次由中原王朝官方大规模组织的大航海,足足早了西方半个多世纪[1],其航程之远及船队规模之大,为当时罕见。

生平

据《故马公墓志铭》,郑和曾祖父伯颜[2][3],祖母与母亲,均称“温氏”[4]。祖父、父亲之名则未载,以“哈只”代称,故父即“马哈只”。就此,学术界存在不同看法,存在“淡忘论”和“避讳论”等不同的解释。[5]族人自称咸阳世家[6]。

元宣光元年八月十四日(1371年9月23日),郑和出生于云南昆阳(今晋宁昆阳街道)宝山乡知代村,当时云南属于元朝(北元,国号:大元)。郑和有姐妹四人,为二子[7]。据说,郑和祖父当过云南行省平章,父亲为世袭的滇阳侯,因此其幼时家境优渥。郑和喜欢听父亲和祖父讲坐大船看看各个国家的风土人情、看看各个国家的奇珍异兽,这打开了他的求知欲[8]。

元天元三年(1381年)冬天,郑和10岁时,明朝军队进攻云南,郑和的父亲遇害,郑和被明军副统帅蓝玉掠走至当时明朝首都南京。他被宫刑而成为宦官后被分配予燕王朱棣。洪武二十三年(1390年),郑和随燕王朱棣前往燕京(今北京)燕王府。

建文元年七月初五日(1399年8月6日),燕王朱棣起兵反叛侄儿建文帝朱允炆,史称靖难之变。朱棣以燕京为基地,灵活运用策略出击,经几次大战消灭官军主力,最后乘胜进军,于建文四年六月十三日(1402年7月13日)攻下帝都应天府(今江苏南京),建文帝失踪,朱棣登上帝位,是为明成祖,改元永乐。靖难之变中,郑和在河北郑州(今河北任丘北,非河南郑州,另一说为“燕京郑村坝”,今北京朝阳区东坝地区东坝村[9])为燕王朱棣立下战功。

永乐元年(1403年),国师姚道衍收马和为菩萨戒弟子[10],法名福吉祥[11]。永乐二年(1404年),明成祖朱棣在南京御书“郑”字赐姓,以纪念战功,史称“郑和”。并升任为内官监太监,官至四品,地位仅次于司礼监。

郑和有智略,武功高强,知兵习战,明成祖对郑和十分信赖[12]。根据明代御用相士中书舍人袁忠彻记述:“郑和身长九尺,腰大十围,四岳峻而鼻小,眉目分明,耳白过面,齿如编贝,行如虎步,声音洪亮。”下西洋前夕,明成祖有意选派郑和领兵出洋,曾征询袁忠彻,袁回答:“三保姿貌、才智,内侍中无与比者,臣察其气色,诚可任。”“遂令统督以往,所至威服。”[13]

郑和之死,《明史·郑和传》的记载十分模糊[14]。学者郑鹤声、郑一钧提出的“郑和1433年死于古里国”的说法,得到较多接受。但也有研究者认为该说所依据的《非幻庵香火圣像记》内容错乱残缺,且该说对相关文字也有误读,指出据《大明都知监太监洪公寿葬铭》,在第七次下西洋中出使古里国的只是副使洪保,郑和并未前往[15]。与此相关,还存在关于郑和葬处的争议[16]。

事迹

郑和航海生涯,始于永乐元年,先是出使暹罗,永乐二年出使日本,年底回朝复命。接着是奉敕七下西洋。前后共出洋九次。

永乐元年(1403年),太监郑和等奉差出使暹罗国(泰国)。经广州大星洋,忽遇风涛,郑和祈天妃保祐,风平浪静[17]。出使过程中郑和船队舟师沿途累次校正针路,牵星图样,海岛水势山形,画成图样[18]。郑和归来后,奉命整理天妃庙。

建文四年(1402年),明成祖派遣使臣分赴四方。永乐元年(1403年)琉球、日本、暹罗各国使节到中国朝贡,建立了宗藩与册封关系。

永乐二年(1404年)倭寇骚乱直隶(南直隶)、浙江,明成祖派遣中官郑和往日本,奉敕讨贼[19],由宁波附近的桃花渡出海[20]。永乐三年(1405年),当时受封日本室町幕府第三任将军足利义满遣使,献上在壹歧、对马等岛所俘获的倭寇;明成祖命来使按其本国法处置,令一人生火,将倭寇上蒸笼蒸杀,并嘉奖足利义满勤诚,遣鸿庐寺少卿潘赐,内官王进等赍玺书冕服,赐日本王,令十年一贡。[21]

郑和统督水师10万到达日本,向室町幕府第三任将军足利义满宣旨:“使其自行剿寇,治以本国之法”。[22]足利义满同时受明朝封赏,并派遣使节献上抓获的倭寇,与明朝正式建立了外交关系。双方签订了《勘合贸易条约》,日本以属国的名义对明朝进行朝贡贸易。明朝赐足利义满“日本国王”金印一枚,足利义满回书自称“日本国王,臣源义满”。

有人对“郑和出使日本”的真实性存疑,尤其是“水师10万到日本”的说法。[23]

永乐三年六月十五日(1405年7月11日),明成祖命郑和率领庞大的二百四十多海船、二万七千四百名船员组成的船队远航,访问了30多个在西太平洋和印度洋的国家和地区,加深了中国同东南亚、东非的相互了解。每次都由苏州刘家港出发经上下川山(今江门大广海湾上川岛一带)出海,一直到宣德八年(1433年),他一共远航了有七次之多。最后一次,宣德八年四月回程到古里时,在船上因病过世。民间故事《三宝太监西洋记通俗演义》将他的旅行探险称之为三宝太监下西洋。

郑和下西洋中所做的海外政治干预中,以长远影响来看,最重要的是操纵马六甲海峡(往来中国及海洋贸易的要道),选择扶植拜里迷苏剌,于1409年郑和授与其国玺及皇袍。拜里迷苏剌曾亲自往中国朝贡,使其在麻六甲沼泽地的据点成为日渐富庶繁荣的商业中心。 [24]

郑和曾到达过爪哇、苏门答腊、苏禄、马六甲、彭亨、真腊、古里、暹罗、榜葛剌、阿丹、天方、左法尔、忽鲁谟斯、木骨都束等三十多个国家,最远曾达非洲东岸,红海、麦加,并有可能到过澳大利亚。据记载,郑和的船队曾到达非洲东岸赤道以南的麻林地、慢八撒[25]以及拉穆[26]等地。

永乐三年六月十五日(1405年7月11日)奉诏出使西洋。同年冬,从南京龙江港启航,经太仓出海,永乐五年九月初二(1407年10月2日)回国。第一次下西洋人数据载有27800人。

永乐五年九月十三日(1407年10月13日)出发,到达文莱、泰国、柬埔寨、印度等地,在锡兰山迎请佛牙,随船带回,永乐七年夏(1409年)回国。第二次下西洋人数据载有27000人。

永乐七年九月(1409年10月)太监郑和、王景弘、候显等统率官兵二万七千余人,驾宝舟四十八号出使西洋[27]。九月从太仓刘家港启航,费信、马欢等人会同前往,到达越南、马来亚、印度等地,回国途中访锡兰山,永乐九年六月十六日(1411年7月6日)回国。

永乐十一年十一月(1413年11月)出发,随行有通译马欢,绕过阿拉伯半岛,首次航行至今日东非肯亚的麻林地,永乐十三年七月初八日(1415年8月12日)回国。同年11月,麻林迪特使来中国进献“麒麟”(即长颈鹿)[28]。第四次下西洋人数据载有27670人。

永乐十五年五月(1417年6月)出发,随行有僧人慧信[29],途经泉州,到占城、爪哇,最远到达东非木骨都束、卜喇哇、麻林等国家,永乐十七年七月十七日(1419年8月8日)回国。

永乐十九年正月三十日(1421年3月3日)出发,往榜葛剌(孟加拉),史载“于镇东洋中,官舟遭大风,掀翻欲溺,舟中喧泣,急叩神求佑,言未毕,……风恬浪静”,中道返回,永乐二十年八月十八日(1422年9月2日)回国。

航行途中,永乐十九年四月初八日(1421年5月9日),紫禁城发生大火,此时紫禁城才建好5个月,而明成祖才由南京迁都燕京的紫禁城4个月,明成祖受到极大的打击,认为是遭受到天谴。三年后,永乐二十二年(1424年),明成祖去世,仁宗朱高炽即位。

仁宗朱高炽只比郑和小7岁,与父亲明成祖对郑和的信赖大相径庭,因郑和多次下西洋耗费庞大的支出,下令停止下西洋的行动,烧毁宫中郑和下西洋的日志和文件[8]。仁宗即位一年后病逝,由长子26岁的宣宗朱瞻基即位。

宣德五年闰十二月初六日(1431年1月19日),郑和从龙江关(今南京下关)启航,开始返航后,郑和因劳累过度于宣德八年(1433年)四月初在印度西海岸古里去世。郑和返航途中有可能已经前往麦加朝圣。

船队由太监王景弘率领返航,宣德八年七月初六日(1433年7月22日)返回南京,朝廷给郑和在南京牛首山设衣冠冢[30]。第七次下西洋人数据载有27550人。

- 永乐十年(1412年),郑和任南京监工官,奉帝命重建南京大报恩寺[31]。

- 朱瞻基继承帝位,有意将国都从北京迁回南京,于洪熙元年(1425年)敕令南京守备太监郑和修理南京宫殿。宣德元年(1426年),南京守备太监郑和等上奏,“天地坛,大祀门并门廊、斋宫、山川坛殿廊、厨房库,已经朽坏,请加修理”。帝谕:“祀神国之大事,真寺宇皆当完固,况山川坛郊坛尤重。令其南京工部发匠修理。大祀诸殿,当用香楠等大材,请取四川湖广采者用之”[32]。

- 宣德三年(1428年),帝敕郑和等,命南京大报恩寺务“俱限今年八月以里,都要完成,迟误了时,那监工的都不饶”。南京大保恩寺有金刚殿、左右碑亭、天王殿、佛殿、观音殿、法堂、祖师堂、伽兰殿、藏经殿、轮藏殿、禅堂、三藏殿和九层阿育王塔等建筑。建成后帝敕太监尚义、郑和、王景弘、唐观、罗智等:“南京大报恩寺完成了,启建告成大斋七昼夜,燃点长明灯。”[33]

评价

郑和自身角色认定,有世界史学者认为,是结合了帝国扩张、贸易促进及知识拓展,如其死前一年1432年所立的石碑题文,除了有扩张宣称“皇明混一海宇,超三代而轶汉唐,际天极地,罔不臣妾。”亦有对商人和地理学家的敬重语:“其西域之西,迤北之国,固远矣,而程途可计。”[24]

因为郑和的所有背景(有战功的波斯裔的三宝太监)和主导明朝政治的士大夫圈子格格不入,因此郑和首度下西洋之所以能成功,是由于朝廷内和儒家价值对立的派系成功合作的成果,这些派系包括:[24]

- 商人游说团体,希望明朝海军力量为印度洋中国人经商提供支撑;

- 支持帝国主义游说团体,希望恢复元朝的帝国侵略扩张,这和儒家以德服人的价值对立;

- 佛教游说团体,希望政府经费投入其他计划,而非落入反宗教或士大夫。

在外交及军事方面,郑和下西洋的功迹包括推翻斯里兰卡王朝及苏门答腊君主、惩治了海盗并扶植马六甲,由一个小渔村将其变成一强大国际货品转运站。[24]

信仰

郑和家族信仰伊斯兰教,所以郑和早年也是穆斯林,但他后来他宣称笃信佛教,也礼敬道教各家海神。作为外交官,郑和对其他宗教采包容和尊重的手法[24]。

郑和是道衍和尚菩萨戒弟子,还曾经刻印《摩利支天经》。他也自称:“大明国奉佛信官内官太监郑和,法名速南吒释,即‘福吉祥’[37]。”“大明国奉佛信官内官太监郑和,法名福吉祥。谨发诚心施财命功,印造大藏尊经一藏,计六百三十五函,喜舍于云南五华寺,永远长生供养。”

道教说主要是强调郑和下西洋与天妃(妈祖)信仰之间的关联,其史料依据有“天妃灵应之记碑”等[36]。流风所及,其时常捐献银钱予妈祖庙,并且增修殿宇[38][39][40]。除强调郑和对妈祖的崇拜和对妈祖信仰的传播外,还有研究者指出后世对郑和的神化形成的郑和崇拜与妈祖信仰有共同的海洋文化精神[41]。

遗迹

南京天妃宫在郑和第一次下西洋回到南京后建造,有近600年历史。1937年日军占领南京,南京天妃宫全部建筑被毁,荡然无存。为纪念郑和下西洋600周年,南京市在2004年7月开始重建天妃宫,2005年5月3日,天妃宫落成,5月4日对外开放。

郑和墓位于南京江宁区牛首山南麓。宣德八年(1433年),郑和在第七次下西洋途中在印度古里病逝。清代同治年间的《上江两县志》记载,郑和被宣德帝赐葬于南京牛首山。但也有学者认为牛首山墓只是衣冠冢,甚至有学者认为郑和实际上葬在牛首山宏觉寺塔地宫里,迄今莫衷一是。1985年,南京市政府重修郑和墓,按照穆斯林葬仪修建墓园,在墓盖面安放青石椁。2005年,江宁区政府再次翻修郑和墓,建成郑和墓公园,并新建了“郑和史料陈列馆”。

马哈只之墓虽早已有之,但在永乐九年,郑和奉命重修父坟,由李志刚撰写新墓志铭。现马哈只墓及墓碑保存于云南省晋宁县昆阳街道郑和公园内,为全国重点文物保护单位。

长兄之长子过继予郑和为螟蛉子之后,迁居南京三山街一所大宅[43][44],为追念先祖,名之为“马府”;马府原有房屋72间,但在太平天国战争中被夷为平地。1983年考古学家在南京太平公园(旧称马家花园)出土郑和府第遗物,有龙泉窑瓷器、宜兴紫砂、景德镇青花等。

维基文库中的相关原始文献:娄东刘家港天妃宫石刻通番事迹记

“娄东刘家港天妃宫石刻通番事迹”碑或“天妃宫石刻通番事迹记”碑,简称“通番事迹”碑,由郑和、王景弘等人于明宣德六年(1431年)撰镌,立于江苏太仓浏河天妃行宫的墙壁中。后来湮没,下落不明。现已重建。

为了祈求和感谢天妃妈祖的保佑,郑和、王景弘等人于第七次下西洋之际在福州长乐南山重修了天妃宫,并立下了“天妃灵应之记”碑。

永乐五年(1407年)郑和责令福建镇守官重修泉州天妃宫,此后差内官及给事中、行人等官出使琉球、暹罗、爪哇、满剌加等国,以祭告为常。妈祖是古代航海者祈求保佑的主要神祇,郑和既乞求伊斯兰教和佛教的保佑,也乞求海神天妃的保佑。

永乐十五年(1417年),郑和在第五次下西洋时,专程到泉州灵山圣墓行香,祈求灵圣庇佑且立碑为记。碑高100厘米,宽42厘米。碑文云:“钦差总兵太鉴郑和,前往西洋忽鲁谟厮等国公干。永乐十五年五月十六日于此行香,望灵圣庇佑。镇抚蒲和日记立。”

福建南平市文化馆收藏一口郑和在明宣德六年(1431年)祈保下西洋往返平安双龙纹铜钟,上有铭文:“永远长生供养,祈保西洋往回平安,吉祥如意者。大明宣德六年岁次辛亥仲夏吉日,太监郑和,王景弘同官军人等,发心铸造铜钟一口”。[45]。

维基文库中的相关原始文献:郑和布施锡兰山佛寺碑

斯里兰卡郑和碑用中文、泰米尔文和波斯文三种文字写成,于1911年发现于斯里兰卡南部海港城市加勒,现保存于斯里兰卡国家博物馆。[46]

维基文库中的相关原始文献:大明故都知监太监杨公墓志铭

维基文库中的相关原始文献:大明都知监太监洪公寿藏铭

南京祖堂山发现郑和副使明都知监太监洪保墓。[48]

纪念事物

1955年(民国44年)因自由中国号的创举,航海各界提议将郑和下西洋之日,即国历7月11日,政府明令7月11日订为中华民国之“航海节”。

经中华人民共和国国务院批准,自2005年起,每年的7月11日被定为中国的航海节,并规定全国所有船舶鸣笛挂彩旗,取郑和首次下西洋之日期1405年7月11日。

海内外有数条郑和路

海内外有多处郑和寺庙[52]

1985年在福建福州长乐区原郑和奏建的天妃宫遗址之上建成郑和史迹陈列馆,6月《天妃灵应之记碑》移至该馆并一直被保护陈列于馆中。[53][54]

郑和文化馆位于马来西亚马六甲州马六甲市,为中国之外最大的郑和主题博物馆,2005年正式开放,时年为郑和首次下西洋的600周年。展馆面积约5,110平方米,三部分组成,主体陈列馆、李为经故居遗址建筑、金声仓遗址建筑(出租他用)。[55][56]

2014年黄文庆推动成立了郑和·朵云轩(马六甲)艺术馆。[57]

中华民国海军军官学校的郑和楼及海军军官学校校歌歌词“二郑皇皇”即纪念郑和与郑成功。

- 昆阳郑和公园:位于云南省昆明市滇池南端昆阳镇月山上,距昆明60公里。原名月山公园,因昆阳是郑和出生故里,其父马哈只墓又在月山上,故于1979年改为今名。约250余亩的林园中,种有松林,柏林和其他果林。现公园内立有“明三保太监郑和故里”碑,并在碑附近发现民房建筑遗迹。

- 南京郑和公园郑和纪念馆:位于江苏省南京市区太平巷35号,原是郑和任南京守备时其府邸内的私家花园,园内有1985年落成全国最早的郑和纪念馆及郑和研究会,现在建成一个开放式的郑和文化主题市民广场。[59]

- 长乐郑和公园:位于福建长乐市区中心的南山,公园原名“南山公园”,始建于北宋元佑三年(1088年)。公园历经宋元明数代营建,特别是明代郑和七下西洋待港候风期间,全面整建,亭、台、楼、阁、塔、寺等建筑众多,成为佛、道教者朝拜圣地。园内的三峰塔为中国名塔之一,是郑和下西洋船队出入太平港的航标塔。明永乐十年(1412年)郑和第四次出使西洋前在太平港候风时,为酬谢“海神天妃保佑”,奏请明成祖恩准在长乐南山塔东面的三峰塔寺旁,建造一座雄伟壮观的“天妃宫”,为船队官员祈报和谢神之处。1985年为纪念郑和下西洋开航580周年,政府拨款在“天妃宫”和“三峰塔寺”旧址上兴建郑和史迹陈列馆。南山公园亦改为“郑和公园”。馆藏珍贵文物《天妃灵应之记》碑(俗称郑和碑),系明宣德六年(1431年)冬,郑和第七次出使西洋前在长乐候风时亲自撰文镌立的石碑。[53][54]

- 宝船遗址公园:座落于600年前的龙江宝船厂遗址之上的宝船遗址公园[60]是南京市为郑和下西洋600年纪念而投资开发的一座融旅游、纪念、展览、休闲为一体的大型遗址性公园。总投资6亿元人民币。2005年7月一期工程建成开放。

- 太仓郑和公园:位于江苏省太仓市浮桥镇,总面积122公顷,公园内的郑和铜像高18米,底座高2.8米[61]。

为纪念郑和下西洋600周年,中央电视台、郑和下西洋600周年纪念活动筹备领导小组、江苏广播电视台联合制作一部电视纪录片:《1405:郑和下西洋》。

为纪念郑和下西洋600周年,中央电视台及长乐市委、等单位联合出品59集大型电视剧《郑和下西洋》。主演:罗嘉良、唐国强、杜雨露、于小慧。

52集动画片《郑和下西洋》(2009)运用卡通手法、卡通语言、卡通意趣以及现代人的眼光,从动画的新颖角度、新鲜手法去重新开掘历史,将历史感、传奇性、卡通化以及视觉上的冲击和震撼故事融为一体,通过郑和下西洋的曲折历程,反映了郑和及其船队所体现的科学精神、开拓精神、和平精神,重现航海史上前无古人、后无来者的传奇,引领动漫爱好者们共同穿越历史长河,去体会历史曾经的辉煌。

- 1985年,中国大陆电视剧《郑和下西洋》,共8集;导演:张汝运、任贵生,编剧:朱祖贻,主演:邱英三。

- 2005年,美国国家地理频道电视纪录片《伟大传奇再现:郑和下西洋》(Treasure Fleet-The Adventures of Zheng He),2小时;导演:Jonathan Finnigan,主演:麦可·山下。

- 2006年,日本NHK电视纪录片《伟大的旅人郑和》(伟大なる旅人 郑和),共2集;导演:陈凯歌,主演:赵宁宇;本片于2008年被美国探索频道重新剪辑为52分钟纪录片《Emperor of the Seas》[译名:海神;海上霸主:郑和下西洋;海洋帝国(腾讯视频)]。

- 2013年,中国大陆动画电影《郑和1405:魔海寻踪》;导演:朱义昌、高毅,编剧:韩素萍、王菡,主演:张靓颖。

- 2022年,新加坡电影纪录片《幽灵舰队:郑和的史诗之旅》(Ghost Fleet: The Epic Voyage of Zheng He),2小时;导演:Jonathan Finnigan,主演:麦可·山下;制作单位包括美国国家地理 (亚洲电视频道)。

- 2005年,郑和下西洋600周年,北京海洋出版社出版1905年至2005年的《郑和下西洋研究文选》,有温家宝总理题词,以梁启超1905年在《新民丛报》发表的《祖国大航海家郑和传》开始,共108篇论文。

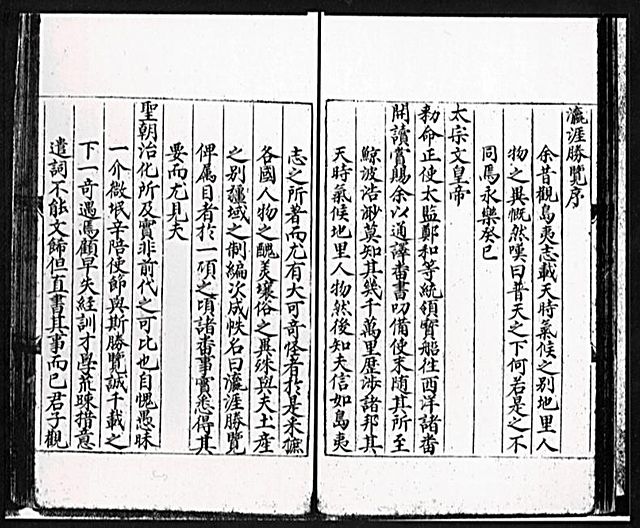

- 同年北京海洋出版社出版据多种明代手钞本校注的马欢著(万明校注)《瀛涯胜览》校注,另外,晨光出版社把30年代李士厚抄本之郑和家谱校注出版成书《影印原本郑和家谱校注》(原谱与抄本已散佚,此为当年晒制图纸的影印本经整理影印)。

- 《郑和下西洋资料汇编》(增编本)(上、中、下) 郑鹤声,郑一钧 编 北京海洋出版社出版 2005 ISBN 978-7-5027-6376-3

位于冥王星“汤博区”西侧边缘的一组群山以七下西洋的明代航海家郑和命名[62]。

后世供奉

郑和下西洋时屡驻舟师于长乐,曾奏改马江名为太平港,于此造船[63]。郑和丰功伟业,在长乐漳港镇显应宫中,村民称郑和为巡海大臣(音转为巡海大神)[64][65],与妈祖同殿并祀,祈望安澜利运。

东南亚一带的华人相信,郑和将军是所有华人的骄傲,也有人把他当成神来膜拜。他们认为郑和很了不起,而且拥有超自然的神力,如同神祇一般。更有人当郑和是“财神爷”,有些旅行团的导游特地安排旅客们去亲手摸摸他的雕像,以招来财运。[66]。

印尼三宝垄三宝大人巡香:印尼中爪哇省会三宝垄,在郑和抵达三宝垄的六月三十日,举行祭祀庆典和巡香游行。巡香队伍抬着郑和神像,由供奉郑和的大觉寺到三保洞,巡回游行,是目前保存最完好的郑和祭祀仪式。

文化影响

在星际争霸战:毕凯第一季最终集中,威廉·瑞克指挥官担任星际联邦探索级星舰(Inquiry-Class)郑和号(USS Zheng He)的代理舰长。

后裔

郑和幼年被阉割,无法生育,故收纳长兄马文铭之长子为嫡,名郑文铭,字恩来。明宣宗赐其世袭锦衣卫千户,居南京三山街(今马府街)马府。清朝太平天国时期,马府毁于战火,室家荡然无存。郑和后裔至今已传至第21代[68]。

参考文献

参见

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.