十字路口行动

美國核試驗 来自维基百科,自由的百科全书

十字路口行动(英语:Operation Crossroads)是美国于1946年在比基尼环礁进行的核试行动。此次行动一共进行两次核试,包括代号Able的空中核试及代号Baker的水下核试。测试目的为调查核武对水面军舰的打击威力。

十字路口行动与美军于第一次世界大战后的发展有莫大关连。早在一战结束后,美国陆军航空勤务队及其沿革组织均主张以制空权为战争首要打击力量,并以此为由,要求成立独立空军。然而陆航主张以远程轰炸机取代水面军舰作海上防卫,并将海军航空兵及其航空母舰置于空军管辖之下,因而与美国海军产生极为严重的军种摩擦。是次军种竞争在第二次世界大战结束再次加剧:陆航意欲证明核武及战略轰炸将是未来战争的王牌武器,且只有空军远程轰炸机能作有效打击;而海军则欲阻止陆航垄断核武投射权力,并引证水面军舰能够有效抵御核爆。更有甚者,二战后美国军费紧缩,美国总统杜鲁门意欲成立美国国防部,统一三军拨款,以裁减冗费,使陆航与海军的矛盾延伸至军费之争。十字路口行动正是双方角力以争取美国国会以至民间支持的结果。

在美国军事史以外,十字路口行动在世界历史上同样有重要影响。大众媒体获邀在核试现场采访,使世界公众首次获得核试现场的信息及片段,而比基尼泳衣更因此而名。不过,十字路口行动同样首次曝露了放射性污染的危害。核试后比基尼环礁自此不再适宜居住,岛上土著因而迫迁,部族生活陷入危机;辐射使环礁内的海水受到严重放射性污染,而部分靶舰更由海军拖到他处击沉,使多地的生态系统遭受破坏。最后参与的海军士兵又欠缺防备辐射的意识及装备,使多人在不知情下染上辐射病,沦为美国非道德人体实验的受害者。然而上述种种祸害在当时均遭到忽视,并在核试后数十年才陆续为大众所知。

核试背景:军种竞争

十字路口行动的筹办,与美国军种之间关于空中武力的争议有莫大关连。早于1900年代,美国陆军及海军各自在军种内部发展航空部队。第一次世界大战结束后,陆军航空勤务队的威廉·米切尔准将力陈空权至上观念,指陆军轰炸机不但是陆上战争的致胜关键,更有能力压制水面舰艇,从而控制海洋,要求国会成立独立空军,并将海军的航空兵以至航空母舰全数拨归空军旗下。为力证海军水面舰艇无法防御飞机轰炸,米切尔更利用多次轰炸水面靶舰实验,向国会及公众宣扬空权。在军费紧缩的大前提下,国会及舆论一度倾向米切尔观点:昂贵的无畏舰似乎远不及陆军轰炸机般便宜有效。[1]

此事在海军内部激起轩然大波。海军当时不乏支持发展航空声音,包括高级将官威廉·索登·西姆斯(William S. Sims)、中层军官威廉·阿杰·莫菲特(William A. Moffett)、约瑟·李维以至飞行员领袖约翰·亨利·托尔斯(John H. Towers)、亨利·马斯廷(Henry C. Mustin)及马克·米契尔等等,均有意引证航空母舰将在未来海战发挥关键作用;部分人观点更与米切尔相近,认同航母将会取代水面军舰──尤其是战列舰的主导角色。这些军官在当时海军均为异数,无法成为主流;但米切尔的独立空军若然成事,将直接损害海军军种利益,使海军内部团结一致抵抗。在美国海军军令部长及将官会议的背书下,莫菲尔德在1922年成功说服国会否决独立空军,同意水面军舰仍能抵抗空中轰炸,并准许海军成立海军航空署(Bureau of Aeronautics),以保障海航发展。[2]

第二次世界大战后期,美国军界陆续得悉原子弹的研发,并欲一探其潜在威力。早在1944年,洛斯阿拉莫斯国家实验室便曾研究以原子弹攻击特鲁克环礁,以摧毁集中在该处的日军舰艇,不过当时日本海军早被第五舰队重创,而特鲁克又在吉尔伯特及马绍尔群岛战事为美国迅速孤立,计划未有成事。1945年8月15日,日本在广岛及长崎原爆后无条件投降。此时不论陆航抑或海军,均不了解核爆对水面部队的破坏力。故此海军军令部长恩斯特·金恩、美国陆军航空军司令亨利·阿诺德及将军柯蒂斯·李梅,都赞同为此进行一场核试。[3]

不过,海军内部对这场核试却心怀警惕。1922年米切尔透过陆海军靶舰实验,指飞机能轻易摧毁无畏舰,几乎将海军航空侵吞;倘若核武获证明可轻易摧毁一支舰队,水面舰艇以至海军能否继续生存?在军费势必缩减的前提下,陆航及核武会否比海军军舰更为划算?就在日本投降次日,海军军官李维斯·施特劳斯(Lewis Strauss,日后第三任美国原子能委员会主席)即时向美国海军部长詹姆士·福莱斯特提交内部文件,建议举行针对水面舰艇的核试,并对外诠释海军舰艇对核武的抵抗力,“……否则海军无力应付核武的舆论四起,势必打击海军战后实力。”[4]这项建议最终为十字路口行动的初步构思。

事实上陆航的确欲透过核试,以展示核武对海军舰队的破坏力量。施特劳斯发出内部文件后九日,美国参议员拜恩·麦克马洪(Brien McMahon)发表公开声明,同样提出举行一场针对水面舰艇的核试,但目标是引证“核武如何有效地摧毁水面军舰。”[5]9月19日,阿诺德引用麦克马洪提议,正式要求海军交出10艘日本俘虏军舰作核试用途。[6]

由于陆航与海军均欲进行核试,金恩在10月16日同意陆航要求,并建议举办一次陆海军联合核试,由参谋长联席会议统筹。[3]27日金恩向传媒公布核试初步构思,预备投入80至100艘多余军舰,当中大多数为美国军舰;[6]但要到12月10日,海军才正式宣布即将与陆军作联合核试。[3]在一番争夺下,1946年1月11日威廉·白兰地(William H. P. Blandy)海军中将获任命为第一陆海军联合特遣舰队(Joint Task Force 1, JTF-1)之首,负责设计及监控“十字路口行动”核试;而参与曼哈顿计划的陆军莱斯利·格罗夫斯上校(Leslie Groves)则告落选。[7]然而,施特劳斯起初建议海军将军舰分布在广阔海域,但白兰地在陆军压力下,被迫同意将军舰集结,并注满燃料及弹药,使军舰更易起火沉没。[8]海军起初亦希望评核委员会全由海军将官出任,但在麦克马洪的压力下,杜鲁门下令设立民间独立委员会,以确保评核能客观中立呈现予美国公众。[9]十字路口行动至此正式升级为海军与陆航的舆论战场。按照当时助理海军部长侯活·彼得森(Howard C. Peterson)所说,核试“即将决定海军命运……倘若海军在核试中表现较公众想像出众,则海军必可取得舆论胜利。”[10]

不过,十字路口行动在筹备阶段,曾遭遇多方反对。洛斯阿拉莫斯实验室发表警告,称水上核试将使海水受到严重辐射污染;[11]而参与的海军水兵更会沾染辐射,危害健康。[12]面对舆论质疑核试将会以人体为实验,白兰度表示海军会在靶舰上置放动物测试,又引起动物权益关注者反对。[3]

在外交界方面,美国国务卿詹姆斯·F·伯恩斯亦反对核试。1946年1月,在美国及苏联的支持下,联合国原子能委员会得以成立,以监控各国核能发展。当时美国原子能国际政策专门委员会正草拟艾奇逊-利连索尔报告(Acheson–Lilienthal Report),为美国政府制订核能政策提供参考。伯恩斯认为十字路口核试势必成为苏联拒绝限制核武的借口,提出延期举行核试,更希望核试永不举办。[13]核试最终因此押后至7月举行。[14]

十字路口行动同样招来其他争议。部分国会议员质疑核试使美国丧失拆解船舰的物料及金钱;而不少海军军兵亦对旧舰有浓厚感情,纽约州及宾夕法尼亚州老兵及议员更要求海军仿效德克萨斯号战列舰做法,保留纽约号战列舰及宾夕法尼亚号战列舰作博物馆,然而这些提议悉数遭海军否决。[3]

选址与准备工作

1946年1月24日,白兰地公开以比基尼环礁为核试选址,并预计进行三次核试。首次核试代号Able,核弹于空中爆炸;第二次核试代号Baker,在水下引爆;第三次核试代号Charlie,在深水引爆。[15]选取比基尼的主要考虑在于其远离民居,原住民少,潟湖广阔,风暴稀少,更有稳定风向及水流,且由美国控制。[16]2月6日,海军派舰轰击比基尼环礁水道,但向原住民隐瞒意图。[17]到2月10日美国马绍尔群岛总督到达比基尼,并以圣经出埃及记为喻,称美国将带领比基尼住民前往“应许之地”,成功诱使岛上全数167名住民同意搬迁。[18]

在核弹选用方面,核试两颗核弹均使用胖子原子弹的钚元素。Able使用的核弹代号为“吉尔达”(Gilda)。而Baker核弹则为“比基尼的海伦”(Helen of Bikini)。吉尔达核弹的钚内核在洛斯阿拉莫斯曾两次意外超越临界点,造成哈里·K·达格利恩及路易斯·斯洛廷两名科学家死亡,使之被戏称为“恶魔核心”。[19]

靶舰方面,海军一共拣选了95艘各种军舰,当中包括两艘航空母舰、五艘战列舰、四艘巡洋舰、12艘驱逐舰、八艘潜艇、60艘各式登陆载具及运输舰,以及三艘驳船。为方便量度核爆破坏力如何随距离递减,海军将军舰密集布置,而没有重构现实下锚情况。各艘军舰均安装了量度仪表,监察气压、船只动向以及辐射。整场核试中,美国一共使用了200只猪、60只豚鼠、204只山羊、5000只老鼠、200只小鼠,以及带有不同种类昆虫的谷物,用活体辐射实验品,测试生物在高辐射下的基因变异。[16]

至于观察部队方面,海军一共派出150艘支援舰,为42,000人提供住宿、实验站或工作坊,当中超过37,000人隶属海军,另加37个女护士。[20]观察舰队旗舰设于香格里拉号航空母舰,而其他人员则分散于不同舰只及地点,包括埃尼威托克及夸贾林环礁(Kwajalein Atoll)。海军人员亦可以申请延长服役期一年,以留在环礁参与观赏核爆。[21]

高空摄影上,美军改装了八架B-17轰炸机,包括安装了自动摄影机、辐射探测器与及空气样本采集器。这些轰炸机可透过地面无线电遥控飞行,飞进人体无法承受的高辐射环境,以至核爆引发的蘑菇云顶部。[22]地面的摄影设备亦由环礁外围的高塔遥控操作。总体而言,环礁内的镜头共可以拍摄超过50,000幅静画,及1,500,000英尺长的动画影卷。其中一部摄影机更可在1秒摄取1,000幅影像。[23]

核试进行前,所有人员都撤离环礁,往东面18.5公里外的海面观察舰队,以远离辐射。纵使如此,起初直接观察核试者亦要戴上墨镜,以保护眼睛不被核爆强光所伤,但在Able核试前却取消了相关规定。军方指墨镜几乎没有任何保护功效,要求所有人在核试时背向核爆区,合上双眼,并双手掩脸以策安全。不过部分观察者并没有跟从指示,而大部分的舰上观察报告亦“令人失望”:船员往往只感受到轻微震荡,以及听到一声微弱的爆炸声。[21]

Able核试

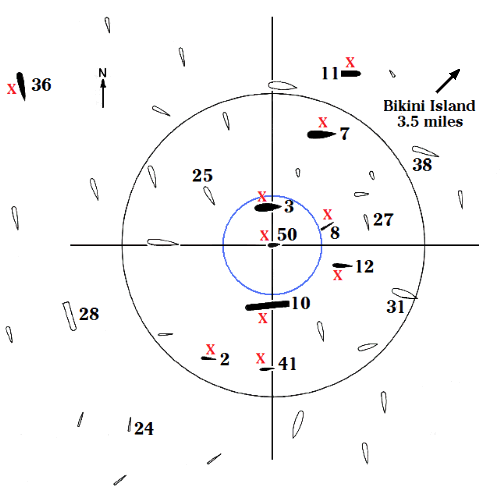

1946年7月1日上午9时,一架B-29轰炸机在目标舰上空投下23,000当量的吉尔达核弹。核弹原定在内华达号战列舰上空520英尺(160米)爆炸,但却意外大幅偏离目标710码(650米)之遥,最后在吉列姆号海军运输舰(USS Gilliam, APA-57)上空引爆。爆炸使吉列姆号及卡莱尔号(USS Carlisle, APA-69)即时沉没;两艘美国驱逐舰安德森号及林森号在一小时内沉没,而轻巡洋舰酒匂号则在次日沉没。[24]由于核爆的破坏远低于预期,部分传媒对此深表失望,而2日福莱斯特则称重型军舰只会在近距的水下核试,方会承受庞大损伤,而略提核弹偏离目标一事。[25]

| 编号 | 舰名 | 舰种 | 距离 |

|---|---|---|---|

| 40 | 斯凯特号潜艇(USS Skate, SS-305) | 潜艇 | 400码(370米) |

| 12 | YO-160 | 石油驳船 | 520码(480米) |

| 28 | 独立号 | 轻型航母 | 560码(510米) |

| 22 | 克里坦登号(USS Crittenden, APA-77) | 运输舰 | 595码(544米) |

| 32 | 内华达号 | 战列舰 | 615码(562米) |

| 3 | 阿肯色号 | 战列舰 | 620码(570米) |

| 35 | 彭萨科拉号 | 重巡洋舰 | 710码(650米) |

| 11 | ARDC-13 | 浮动干船坞 | 825码(754米) |

| 23 | 道生号(USS Dawson, APA-79) | 运输舰 | 855码(782米) |

| 38 | 盐湖城号 | 巡洋舰 | 895码(818米) |

| 27 | 休斯号 | 驱逐舰 | 920码(840米) |

| 37 | 兰德号(DD-404) | 驱逐舰 | 1,012码(925米) |

| 49 | LST-52 | 登陆坦克 | 1,530码(1,400米) |

| 10 | 萨拉托加号 | 航空母舰 | 2,265码(2,071米) |

核爆引发的空气冲击波,是上述舰只沉没或受损的主因。至于在爆心1,000码(910米)范围内的船只,其受损程度极受舰体方位左右。如阵列图中6号的林森号驱逐舰,因整面右舷朝向爆心,使舰体横向承受冲击波,受损面积因此增大,故此在一小时内沉没。反之,在爆心东南面的船舰以舰艉朝向爆心,纵向面对核爆冲击波,受损面积较小;再加上阵列的军舰密集编布,又分散了冲击波力量,使该区军舰受损相对轻微,纵受重创仍不至于沉没。

图中编号7号的长门号战列舰,是唯一一艘在爆心1,000码(910米)内、却未有承受任何严重损坏的大型舰只。由于长门号曾参与偷袭珍珠港,故美军刻意将长门号编在预定爆心内华达号(编号32号)附近,并以舰侧朝向内华达号。但由于空投失误,长门号承受的冲击波因此大大减低;再加上长门号的舰体本身较为坚固,而且美军高估了长门号在战时遭受空袭的损伤,令计算核试破坏时出现变数,使预期的重创没有出现。长门号最终在第二次核试才方告沉没。

相比之下,萨拉托加号虽然远离爆心超过2,000码(1,800米),却受到严重破坏。萨拉托加号的重创并非由冲击波所引起,而是核爆使舰体燃油及武装起火爆炸所致。核试前美军为所有军舰注满现实所需的燃料与及弹药,以至分布在甲版及机库的舰载机,而航空母舰装载大量易燃的飞行燃料,且分布在舰体各处,使火势极为猛烈。更何况诸如长门号等战列舰拥有厚重装甲,而航空母舰的舰体却极为脆弱。最终海军扑灭萨拉托加号的大火,以使其参与代号Baker的水下核试。

按照广岛原爆的经验,核爆引发的冲击波倘若在每平方英寸施加超过5磅压力(即5psi,磅力每平方英寸),该范围内的物料将会自燃。Able核试引发的自燃区域直径约有3.2公里,萨拉托加号及大部分外围军舰均在其内。但由于海水并不会燃烧,而除航母以外,大部分军舰均能抵受爆炸以及火灾,故未有出现陆上原爆的自燃现象。

为了减少辐射尘,Able核弹采取了和广岛及长崎的核弹同样的空炸引爆,其设定引爆高度在520英尺(160米)。在空中引爆时,会被吸进核爆火球的地面物质较少,而因此产生的辐射性物质大部分则会被带进平流层之中,所以在核试地点产生的辐射尘相当有限。也由于核试辐射尘最终会稀释到全球环境里,而非留在本地,因此军方称之为“可自洁”的核试方法。 [27]事实上,由于辐射尘较少,故此环礁的靶舰都未有变成放射性。核试次日海军人员已可登上大部分靶舰,搜集核试数据。

不过,在核爆瞬间,接近爆心的船舰仍受大量中子及强烈伽玛辐射照射;而舰上的实验及外缘物料,亦有机会被中子激化(Neutron activation)而带有致命辐射。[28]这些辐射联同核爆冲击波,使大量活体生物因此死亡。美军将57只豚鼠、109只小鼠、146只猪、176只山羊及3030只白老鼠,分别置于22艘目标舰内官兵的活动空间,以模拟军舰官兵。结果10%生物被冲击波即时杀死;另外15%生物被带有辐射的火球击伤,并在数日内死亡;最后又有10%生物在后续研究中因辐射而死。[29]由于是次核爆只产生一次性辐射,再加上大量老鼠刻意配置于致命范围以外,以研究辐射会否引致动物后代变种,整体生存率因此提高。[30]

部分生物在核爆后出奇生还,当中最著名的是一只编号311的猪,在核试前放置在酒匂号上,核试后被发现在环礁游泳,而由美军救起。该猪最后与另一只生还的山羊,一同送到华盛顿国家动物园饲养。[31]不过若将动物当成人类推算,核爆仍将杀死大量军舰官兵。虽然内华达号有厚重装甲保护,但在舰体内外的山羊,分别在核试后四日及两日死亡。按照推算,意外远离爆心的内华达号仍将死伤枕藉。[12]

-

Able核试一刻。核弹在半空爆炸后,引发巨大蘑菇云。摄于比基尼沙滩。

-

从高空角度俯视Able核爆,可清楚看到核爆引发的冲击波,正在海面高速扩展;而半空的凝结云则紧随其后。海面隐约可见部分靶舰。

-

十字路口行动其一争议焦点,在于使用动物作活体实验。相中的两只山羊是众多实验品之一。Able核试后一共35%的动物因各种原因死亡,相比起Baker核试中动物几乎全数死亡,其杀伤力已相对较低。

Baker 核试

Baker水下核试采用了21,000当量核弹(有指亦为23,000当量)。核弹置于登陆舰(LSM-60)90英尺(27米)水深下(海床水深180英尺(55米)),位处靶舰阵列正中央。7月25日上午8时35分,核弹引爆。[16]核爆过后,LSM-60登陆舰没有留下任何可辨认残骸,判定其遭核爆气化;另外八艘军舰在核爆后沉没,包括战列舰阿肯色号及长门号;航空母舰萨拉托加号;潜艇舟鰤号、鲣鱼号及天竺鲷号;以及YO-160石油驳船。欧根亲王号重巡洋舰在核爆后严重受损,并在12月拖行期间沉没。是次核试的破坏力主要来自水压冲击波,而其辐射尘更几乎污染全部靶舰,使之具放射性。

Baker核爆对舰只的损害明显较Able为大,当中最受注目的,是位于爆心旁边的阿肯色号。核爆后阿肯色号几乎即时翻转沉没,而按照在核爆时的拍摄片段,阿肯色号上方的水墙出现一偌大黑影,故阿肯色号很可能在爆炸后被水墙吸起,然后舰艏可能触及海床,最后舰艉向后倒下,使舰体在礁湖翻沉。不过部分观察者则持相反意见:身在现场的白兰地认为黑影只是烟雾;而后期有作家则指是水墙空隙。[32]不论如何,同年海军曾派潜水员到阿肯色号残骸,发现阿肯色号翻转于海床,舰艉朝向爆心,与吸起再翻转说吻合;舰体的主炮及上层建筑均不可见,且由一层辐射性淤泥掩盖。美国国家公园管理局的潜水员分别在1989与1990年故地重游,海沙仍然盖过舰体,但淤泥却已经消失。而潜水员也看到战列舰的前部12英寸主炮。[33]1990年潜水员再次返回阿肯色号前,曾到博物馆舰德克萨斯号预演,以了解阿肯色号舷侧防空炮塔的环境,方便重返现场。[34]

至于航空母舰方面,萨拉托加号的巨大烟囱在核爆后倾倒于飞行甲板;而舰艏与舰艉又遭到不同力度的水流拉扯,使舰体中央折断并大幅入水。白兰地曾下令拖船前往救援,但因辐射问题而作罢。萨拉托加号最终在核试后8小时沉没。随着辐射水平逐年下降,萨拉托加号现已成为其一潜水热点。[35]至于早在Able核试受重创的独立号,因距离较远而未再受创,但受到严重辐射污染。由于长年清理辐射无果,独立号最终在1951年于法拉隆群岛凿沉。[36]

德国欧根亲王号重巡洋舰离爆心较远,成功撑过两次核爆,但严重核污染使水兵无法登舰修补入水。同年9月欧根亲王号被拖往夸贾林环礁,途中在12月22日倾覆于浅海。时至今日,其右舷螺旋桨仍露出水面可见;而左舷螺旋桨则在1978年打捞上来,现存于德国基尔的莱博海军纪念馆。[37]

鲣鱼号潜艇是唯一被击沉后又再成功打捞浮出水面的舰只,之后该舰被拖往加州对开海面,两年后作为靶舰被击沉。[38]至于三艘重创军舰:法伦号海军运输舰(APA-81,编号25)、休斯号(DD-410,编号27)及长鲨号(USS Dentuda, SS-335,编号24),均在核试后几近沉没,而海军则将三舰拖到海滩搁浅。[39]由于三舰均在爆心1,000码(910米)以外,故此受损较为轻微;而长鲨号更在水下,受到较少辐射污染,最终更短暂重新服役。

作为人类史上首次水下核试,Baker核试过程一直广受关注。在核弹引爆瞬间,一个高速膨胀的火球在引爆点出现,并在水下产生超音速的液压冲击波,将附近的船舰龙骨扯开;[40]空中摄录机清晰拍摄、纪录了水下冲击波:当水下冲击波向外扩散时,海水颜色随之变为深色,犹如海上石油油污;而紧接在冲击波之后的海平面则即时变成一层白色。由于水的传声速度较空气快五倍之多,当冲击波在水下高速扩散时,后方海面即迅速染白,犹如一层白色薄面在海上高速向外延伸。[41]

核爆1毫秒后,火球引发的气泡同时抵达海床及海平面。气泡在海床炸开一个直径30英尺(9.1米)乘以2,000英尺(610米)的大坑,并将海水雾化,以圆顶状喷上半空。[42]核爆后一秒,气泡将直径500英尺(150米)范围内、共2,000,000(二百万)吨海水及海沙喷上半空,并形成一道高6,000英尺(1,800米)、阔2,000英尺(610米)、但厚300英尺(91米)的水墙。最后当气泡上升至空中,便引发一道空气冲击波。由于冲击波后方的气压急降,使水汽即时凝结为云。这道凝结云(又称“威尔逊云”,以威尔逊云室为名)由海面迅速抬升,并掩盖了整道水墙,同时以圆盘状向外扩散,最后在气压逐步回升后方告消失。[43]

随着凝结云消失,水墙顶部开始变成花椰菜状,所有海水、海沙及水雾均耗尽动力,并即将随重力坠回海面。核爆并没有产生蘑菇云。同时,气泡大量吸起海水,使水下出现真空。当两旁海水涌入填补空间后,反向外面海水施加推力,从而引发类似海啸的海波。第一波海浪在核爆后11秒,已涌离爆心近1,000英尺(300米),浪高94英尺(29米)。[44]当海浪涌到3.5英里(5,600米)外的海滩时,仍达15英尺(4.6米)高,并反复冲击九次之多。海滩的数架登陆坦克因此被冲上岸边,并覆盖着一层厚沙。[45]

核爆后12秒,水墙开始随重力下坠,形成一道高900英尺(270米)的巨型瀑布。这道瀑布从天而降,激起一度高辐射的海潮,淹过海面绝大部分的靶舰。这最终使靶舰受到极为严重的辐射污染。[44]

-

核弹引爆5秒后。核爆同时在空中及水面引发冲击波。水下冲击波向外扩散时使海水变黑,相片中的靶舰旁的油污状物便是其一特征;至于水下冲击波后方的海水则即时变白,于海上构成一层白色表面。至于空中冲击波造成气压急降,使水汽即时凝结为云,并向外扩散。最后,水下核爆吸起大量海水及海沙,并向高空喷气,形成花椰菜状云。相片中花椰菜状云正在突破凝结云团。

-

从比基尼海滩看Baker核爆。相片顶部可见花椰菜状云,而中部的凝结云团则快速消散,使下方的水墙得以展露眼前。水墙右方可见一偌大黑影,一般认为是被吸起的阿肯色号战列舰。

Baker核试的实验数据繁多,当中不少领域更是军方及科学界闻所未闻。由于观察到太多新发现的现象,核试后两个月军方甚至要再开会议,标准化研究项目的术语,并重新定义各报告的描述及运算,分析才有办法进行下去。[46]

核试后首要分析数据为辐射物质。Baker试爆的结果反而是相当脏的,是世上首个于爆炸点产生大量辐射尘及核裂变产物的核爆,此前的新墨西哥、广岛及长崎原爆均在高空,故此辐射物质相对明显较少。[47]然而军方当时却低估辐射所引发的问题与危害。[39]

Baker核试一共产生约3英磅(1.4千克)核裂变产物。[48]这些污染物混合在水雾、水墙以及云团,最后大部分均返回潟湖,并随着潮汐及洋流带到其他地方。然而当水墙倒塌之时,再次激起部分受污染的水雾,并随着辐射性海潮向外高速扩散,最后随风漂到测试场地以外。更危险的是,当这些水雾的水汽蒸发以后,这些裂变产物便会变成透明,无法以肉眼看见,并继续随风扩散,威胁人身安全。[49]

除核裂变产物外,核爆同时令海水本身变成放射性。事缘Baker核爆的核分裂,向周遭环境喷气出两倍以上的自由中子。[50]在空爆环境下,高热会吸收这些中子,并随着核裂变产物及未分裂的钚带到平流层。然而关键在于,Baker进行的是水下核试,礁湖海水吸收了环境中子:倘若有一额外中子打入海水中钠元素的原子核,该等钠元素便会变得放射性。一般而言,钠-23变成放射性的钠-24,会有15小时的半衰期。不过钠并不会如其他重元素沉入海底,而是维持液态,并可随海水继续污染其他军舰。而在核试后首六日,钠的放射强度将递减1,000倍,但仍足以损害进入环礁的人类健康[51],影响的时间更长。

最后,核弹采用的钚-239亦引发严重危机。核爆后一共有11.6英磅(5.3千克)的钚未有裂变,并与3英磅(1.4千克)核裂变产物混合。[52] 虽然钚的α粒子辐射无法穿透人体皮肤,但倘若为人体摄取,则会在骨髓中富集,成为剧毒。更重要的是,工作人员的胶片剂量计(Film badges)及盖革计数器均无法探测钚元素;[53]而钚-239的半衰期长近24,200年。换言之,一旦人体意外摄取钚-239,其一生都无法解毒。

Baker核试后,美军先派遥控船舰进入潟湖,并探测辐射。[54]接着美军开始尝试清洗靶舰辐射,包括使用舰载灭火龙头、灭火泡沬、拖把、肥皂以至碱水,但只有首轮喷气稍有成效。[55]再加上海水的钠已具放射性,使美军支援舰用以洗刷船身的海水均带有辐射,不但全无清洗之效,其水雾溅到舰上水兵时,更使水兵受辐射污染。起初美军按照曼哈顿计划经验,限定每人每日最多可摄取0.1伦琴(0.1 roentgens,即0.1R),[54]但由于辐射量过高,首日美军只能登上离爆心最远的五艘靶舰。[56]在钠的首六日半衰期间,一共有4,900人登上受严重污染的靶舰。[57]而核试10日后,美军则批准人员登上所有舰只。[58]

辐射对活体生物的影响,很快便为美军所见。在Able核试中,辐射源主要来自核爆瞬间,并没有造成环境辐射;但Baker核试却使绝大部分军舰均受辐射污染,使生物从居住环境摄取并累积辐射。Baker核试后首数日,大部分军舰均不宜人类登上,而分散各舰的猪及老鼠则几乎全数因辐射死亡,只有少量老鼠幸存,[59]

生物实验为当时美国媒体关注焦点。9月白兰地曾向传媒指“用作实验的动物所承受的痛苦,几乎是微不足道的。它们要么变得衰弱、要么回复健康、要么无痛地死亡。”不过,因“魔鬼核心”意外临界而死亡的两名科学家,其死亡过程极为痛苦;但由于军方当时仍将意外列为机密,再加上公众对辐射危害所知甚少,故此未有在大众引起即时反弹。[60]

然而,军方内部亦开始对辐射有所警惕,并质疑军方的安全措施。在Baker核试以前,海军全无清理核辐射经验,亦对清理期间对人体的危害一无所知。海军亦没有预计辐射水雾会淹盖几乎全部军舰,低估其破坏程度。[61]在欠缺经验、装备及危险意识下,美国水兵往往采用传统的清洗方法,且全无保护装备。[62]

十字路口行动原定进行第三场代号Charlie的核试,在比基尼外海深水引爆。不过自7月25日Baker核试后,船舰清理辐射几乎全无进展,更不可能拖到外海再作排列。到8月3日,负责于行动监视辐射的科学家史丹佛·瓦伦(时为陆军上校)认为核试已对众多水兵构成严重危险,并要求即时中止清理。瓦伦指出,当水兵在舰上清理时,辐射物随即污染人体皮肤、衣服甚至肺部。当水兵返回支援舰洗澡及洗衣服时,这些辐射物又随之转移到支援舰,并随水兵带到各地。瓦伦同时质疑水兵没有按照安全指引行事,部分消防船因过于靠近靶舰,而反过来受到污染,而被迫弃用。更有甚者,支援舰多次进出受污染水域,其舰体亦会累积辐射。[63]8月6日至9日之间,有67人摄取过量辐射;[64]而盖革计数器亦不敷应用。[65]

海军部分官兵起初对此警戒不足。在水兵眼中,拯救曾经并肩作战的军舰是其首要任务。比如温莱特号驱逐舰的老兵因重新登上旧舰,而摄取过量辐射,要即时送返美国。[66]纽约号战列舰的舰长更指斥瓦伦的量度数据有偏差,并希望将纽约号驶回美国。[63]再加上钠在核试后持续半衰,令辐射读数下降,又使水兵误以为清理有效。然而瓦伦最担忧的,是水兵仪表无法探测的钚。倘若船舰已受钚污染,则水兵可能已曝露于钚的环境之中。[67]

白兰地为此在威奇托号重巡洋舰举行会议,并召集近1,400名军官听取瓦伦报告。[64]到8月9日,白兰地终于得悉水兵使用的盖革计数器无法探测钚-239,而当日科学家却在欧根亲王号的舰长室物料样本发现了钚。这使白兰地怀疑钚可能已遍布所有军舰。8月10日,瓦伦向白兰地呈交一幅X光相片,相中的刺尾鱼因受严重辐射污染,其身体竟然向外发出X光。白兰地阅毕相片,即时下令中止所有清理活动。[68]第三轮核试因此取消,而十字路口行动亦在同日即时终结。美军最终在1955年才在棚屋行动(Operation Wigwam)进行深水核试。

-

高辐射海潮正随水墙一涌而下。这些海水与及周遭水雾均有强烈放射性,并从海面上方冲刷各艘靶舰,使绝大部分靶舰均受到严重辐射污染。相片左下方为日本海军长门号战列舰。

-

水兵正尝试清理欧根亲王号重巡洋舰的辐射。由于海军上下均欠缺清理辐射经验,水兵往往采用传统方法,以消防喉抽取海水冲洗,又或如相片中以拖把、肥皂以及碱水刷洗。这些清理方法不但徒劳无功,而水兵更毫无防护装备,仅穿上日常工作服,这使水兵直接暴露于放射性环境之下,其健康所受损害难以估计。当科学家化验欧根亲王号舰长室物料时,发现水兵装备无法探测的钚-239,是十字路口行动中止的其一原因。

-

压倒核试的最后一尾鱼:十字路口行动造成无数生物死亡,但这张相片的刺尾鱼却促使行动提早结束。8月10日,当陆军科学家史丹佛·瓦伦上校向行动指挥威廉·白兰地呈交这幅X光相片时,白兰地即时下令水兵停止清洗舰艇辐射,而第三次核试也因此取消。相中刺尾鱼发光部分为新鲜海藻;而鱼的其他部位因吸收大量辐射,竟然向外发出X光,显示比基尼环境对水兵构成严重威胁。

行动之后

十字路口行动并未如海军所料,成为决定海军战后前途的试验。纵然Baker核试对船舰构成无法挽回的辐射污染,且众多靶舰只有长鲨号潜艇能短暂返回现役,并留在码头作训练用途;但白兰地在8月6日称,所有自核试30日后摧毁的军舰,均不会被视为核弹所击沉,以免公众认为一枚核弹便足以摧毁整支舰队。[67]由于当时公众对核试关注开始消退,而媒体亦先后离开,舰艇清理辐射问题一直到1947年才为公众所知。[69]

美国军种竞争亦未因此告终。1946年总统杜鲁门正式提交军事重组议案,并获国会通过;美国空军及美国国防部因此先后设立。海军于是次核试得悉核武的庞大破坏后,决心发展可携核弹的舰载机及舰载导弹,并在1947年于中途岛级航空母舰作多次试验;而此举却与希望垄断核武投射权的空军正面冲突。两军竞斗最终在1949年以美国号航空母舰的取消、及其引发的海军上将叛乱事件告终,由空军取得胜利。海军势力要到同年苏联引爆第一枚原子弹及次年朝鲜战争爆发,才逐渐恢复。

十字路口行动在8月10日结束后,残存的靶舰由拖船拖往夸贾林环礁,并在当地卸载弹药及燃料。10艘靶舰经拖船带回美国作辐射研究,12艘靶舰因辐射较轻微,由原驻舰船员驶回美国,而其他军舰则多在夸贾林或加州外海被击沉,将辐射带到其他地方。95艘靶舰最终只有九艘返回美国出售拆解。至于遭辐射污染的支援舰,则在返国后进入船坞作深入清洗,并替换所有受污染系统。而核试官方报告则在1947年公布。[70]核试经验促使海军研发反辐射污染清洗系统(Countermeasure Wash Down Systems,CMWDS),以改善舰艇清理辐射能力。

不过,大众媒体要到1948年才得悉核试辐射遗害。当年一位参与行动辐射安全组的医生大卫·伯德利(David Bradley),为十字路口行动出版回忆录,并先后获大西洋月刊及读者文摘转载。[71]伯德利在书中批评军方仍然隐瞒大量核试真相,使公众仍对核试有过多幻想及迷思。[72]本书出版后,核武的辐射问题才开始获世界公众广泛关注。

军方在行动期间,限制人员每日的吸收辐射上限为0.1伦琴,并派辐射专家于不同区域进行辐射评估,同时规定人员要带上辐射监测仪表。如果人员在一日内吸收了超过0.1伦琴,则会被带离环礁数日,以免摄取过量。特遣舰队起初准备了18,875个胶片剂量计,而有15%参与行动的人员获分配计表。人员接收辐射最高的纪录为3.72伦琴。接着,海军以此数据为基础,推算其他人员的平均辐射摄取量。下表为1946年7月及8月剂量计单日所收集到的最高数据:[73]

| 伦琴读数/月份 | 0 | 0.001 - 0.1 | 0.101 - 1.0 | 1.001 - 10.0 | 总人数 |

|---|---|---|---|---|---|

| 7月 | 2,843(75%) | 689(18%) | 232(6%) | 3(<0.1%) | 3,767(100%) |

| 8月 | 3,947(59%) | 2,139(32%) | 570(9%) | 8(0.1%) | 6,664(100%) |

虽然大部分参与者只摄取低于或等于0.1伦琴,但剂量计无法探测钚元素,故此仍有偏差。[73]1996年美国医学研究所调查了曾实地参与十字路口行动的人员状况。调查发现,在1992年(核试46年后),这批人员的整体死亡率,比起对照群组高出4.6%;核试后有登上靶舰的水兵,死亡率为增加5.7%,而没有登舰的水兵则高出4.3%。不过,这些水兵患上白血病及癌症等疾病比率并无明显增多,再加上样本数量不足,辐射有否使美国工作人员缩短寿命,仍然欠缺准确证据引证。[74]

于十字路口行动直接受害的,是167名比基尼环礁原住民。当马绍尔总督将众人带往“应许之地”朗格里克环礁安置后,原住民才发现该处是“不毛之地”。1947年到当地的旅客,发现整个比基尼族群几乎陷入饥荒。同年7月比基尼族群开始营养不良,到1948年1月更变得骨瘦如柴。同年3月美军先将原住民迁到夸贾林,再在1月迁往吉利岛。然而吉利岛的陆地面积仅为比基尼十分之一,更没有礁湖与及良好港口,年中有四个月无法航海,摧毁原住民的捕鱼文化。这使该批住民长期依赖进口食品,而其后代则多流徙至其他岛屿,甚至移民海外。[75]

部分比基尼原住民试图返回比基尼居住,但由于美军先后在1954年、1956年及1958年再在该处进行核试,一共引爆21枚核弹。21枚核弹的总当量为75百万公吨黄色炸药(310拍焦耳) ,比起Baker核试超出3,000倍以上。当中又以1954年3月1日城堡行动(Operation Castle)的Bravo核爆污染最大。该枚核弹在美国核试史上威力最大,而在世界史上亦仅次于沙皇炸弹。这次核试的辐射尘,亦波及到部分比基尼住民侨居的朗格拉普环礁,部分人因此辐射综合症受伤。[76]

在1974至1978年间,美国政府曾短暂有意准许原住民重返比基尼,但由于辐射污染严重而作罢。现时前往环礁的休闲潜水爱好者,仍只可进食进口食品。[75]萨拉托加号航空母舰 (CV-3)是一种高端潜水运动行业的主要景点。[77]

十字路口行动对当时大众文化的影响甚大,当中又以比基尼泳衣的命名为最。1946年初法国人路易·雷亚尔(Louis Reard)设计了一款由两块布组成的简便泳衣,并以比基尼为名。在泳衣推出时,十字路口行动并未开始;但大众媒体对广岛、长崎以及接下来的比基尼原爆,却有大篇幅报导。部分历史学家因而推断雷亚尔是喻意其泳衣将于世界社会产生核爆般影响力。[78]

至于1988年的纪录片“Radio Bikini”,则详实纪录了整个十字路口行动,并集中讨论核试对原住民及参与者的影响,获奥斯卡最佳纪录片奖提名。影片大量采用了传媒遗下的彩色片段,尤其是Baker核试片段更多次重复使用。

1999年由海洋生物学家史蒂芬·海伦伯格(Stephen Hillenburg)创作的美国动画卡通海绵宝宝以比奇堡(Bikini Bottom,字译为比基尼环礁之下)为场景,被许多观众认为是在指涉十字路口行动海洋核子试爆后海洋生物的变异。部分研究太平洋的人类学者同意此推论,但批评海绵宝宝将美国的政治暴力历史卡通化与虚构化,使人们忽略了现实陆地上比基尼岛人被美国殖民迁占的生存困境。[79]

相关条目

注释

参考资料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.