全血细胞计数

临床血液检测项目 来自维基百科,自由的百科全书

全血细胞计数(英语:complete blood count,CBC),也可称为血细胞常规检验、血常规、血细胞分析、血象[1],是一种临床常规检测项目,用于评估血液中白细胞、红细胞和血小板三类血细胞的数量和形态特征,主要涉及红细胞计数、红细胞指数、白细胞计数、血小板计数、血红蛋白浓度、血细胞比容等指标。通常全血细胞计数还包含用于分析各类白细胞比例分布的白细胞分类计数。

| 全血细胞计数 | |

|---|---|

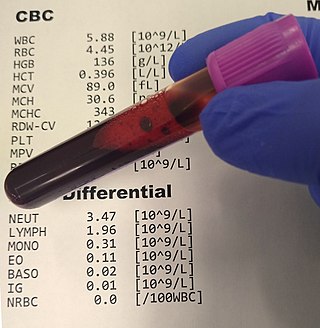

全血细胞计数样本和检测结果打印件 | |

| MeSH | D001772 |

| MedlinePlus | 003642 |

| LOINC | Codes for CBC |

全血细胞计数的检测结果既可用于健康状态监测,也可作为疾病诊断依据。检测结果需对照参考值范围(受性别与年龄差异影响)进行分析。其异常指标可帮助诊断部分疾病,如贫血、血小板减少症。其中,红细胞指数能提示贫血病因(如缺铁性贫血与维生素B12缺乏型贫血);白细胞分类计数则有助于辅助诊断病毒感染、细菌感染、寄生虫感染还是白血病等血液系统疾病。不过全血细胞计数也具有自身局限性,并非所有超出参考值范围的检测值都需要医学干预;反之,也不代表所有项目均在参考值范围内就代表身体处于健康状态。

在当代,全血细胞计数主要使用全自动血细胞分析仪进行检测,该仪器可计数各类血细胞并收集其大小、结构等形态学信息。在检测时,血细胞分析仪能够测定血红蛋白浓度,并基于红细胞计数和血红蛋白测定值自动计算红细胞指数。当检测结果异常时,需采用人工镜检方法进行复检。据统计,约10-25%的样本需要进行人工血涂片检查。在人工检查时,样本会被染色并放在显微镜下观察,以检验仪器检测结果是否无误并查找异常。在缺乏自动化设备的实验室中,血细胞比容可通过离心样本后测定红细胞比例获得,血细胞计数则需借助血细胞计数板在显微镜下人工完成。

全血细胞计数技术的发展经历了多个阶段。1852年,卡尔·维尔罗德发明了首个血细胞计数方法,该方法通过将定量血液涂布于显微镜载玻片后进行人工计数。1874年,路易-夏尔·马拉色发明的血细胞计数板简化了显微镜分析血细胞方法。至19世纪末,保罗·埃尔利希与德米特里·列昂尼多维奇·罗曼诺夫斯基发明了白细胞和红细胞染色技术,这些技术至今仍广泛应用于血涂片检查中。20世纪20年代,血红蛋白自动测定方法问世;1929年,麦克斯韦·温特罗布提出了血细胞比容测定法,并定义了红细胞指数。1953年华莱士·H·库尔特提出的库尔特原理使得血细胞计数自动化进程取得突破性进展,该技术利用电阻抗测量实现血细胞计数和大小测定,至今仍是众多全自动血细胞分析仪的核心技术。20世纪70年代,基于光学测量的细胞计数与识别技术的研究进展推动了白细胞分类计数自动化的发展。

检测目的

血液由红细胞、白细胞、血小板[注 1]三类血细胞和血浆组成[3],深度参与着人体的新陈代谢、免疫、内环境稳态、止血凝血等生理功能[4][5],因此组织、器官的病变往往会造成血液成分的变化[6]。而全血细胞计数检查可准确反映三类血细胞的数量、比例和形态变化,对医生判断身体状况与病情具有重要作用[6],因此已成为最常进行的医学实验室检测项目[7][8][9]。

全血细胞计数常被用做疾病筛查和身体状况评估工具[10]。当医生怀疑患者存在感染、出血性疾病或特定癌症等影响血细胞疾病时,往往会进行全血细胞计数以了解患者血液系统状态,及早确认病情[6]。对于已确诊导致全血细胞计数指标异常疾病或正在接受可能影响全血细胞计数指标治疗的患者,需定期进行全血细胞计数以监测病情变化[11][12],根据检测结果判断是否需要输血治疗[13]。

具体到各医学专科中,全血细胞计数都有特定的应用。如在血液科中,全血细胞计数与血涂片检查能够全面反映造血系统[注 2]的状态[7][14]。例如,三种血细胞指数均偏低时(全血细胞减少症)表明可能有疾病引发了骨髓造血功能障碍,需进一步进行骨髓检查明确病因[15]。血涂片中出现的异常细胞可为急性白血病或淋巴瘤的诊断提供重要线索[14]。当中性粒细胞或淋巴细胞计数显著升高,结合临床表现和血涂片特征,可能暗示为骨髓增殖性疾病或淋巴增殖性疾病。此外通过综合分析全血细胞计数结果和血涂片特征,还可有效鉴别贫血的真正病因,判断到底是营养性缺乏性贫血、骨髓疾病、获得性溶血性贫血、还是镰状细胞贫血和地中海贫血等遗传性疾病[16][17]。

在患者接受手术前,全血细胞计数用于筛查贫血、评估血小板水平、检测潜在感染[18][19];术后则用于监测失血情况和血液成分变化[10][20]。在急诊医学中,全血细胞计数能帮助医生评估发热、腹痛、呼吸急促等非特异性症状,以迅速探明病因[21][22][23],同时还可用于确认病人出血和创伤程度[24][25]。对于接受放疗或化疗的肿瘤患者,由于这些治疗手段会抑制骨髓造血功能,可能导致白细胞、血小板和血红蛋白水平显著降低,因此需要密切监测血细胞计数[26]。服用某些精神药物(如氯氮平、卡马西平)的患者需定期接受全血细胞计数检测,在极少数情况下,这些药物可能会导致危及生命的白细胞数量下降(粒细胞缺乏症)[27][28]。在产科中,全血细胞计数作为产前常规检查项目可及时发现妊娠期贫血,预防母婴不良结局[29][29];在婴儿出生后,全血细胞计数中的白细胞总数、中性粒细胞绝对计数、未成熟中性粒细胞比例与血小板计数等指标能有效帮助医生诊断新生儿脓毒症[30]。

检测方式与检测原理

为防止血液自然凝固,全血细胞计数的检测样本采集需使用含抗凝剂(通常为EDTA)的真空采血管[31]。采血通常采用静脉穿刺法,但在静脉采血困难时,也可进行末梢采血,从成人指尖或新生儿足跟的毛细血管中采血[32][33],一般而言静脉血样本的检测结果较末梢血样本更为准确全面[6]。为保障检测的准确性,样本采集后应在两小时内进行检测[34]。目前样本检测主要借助全自动血细胞分析仪,当出现计数异常、散点图直方图异常、仪器报警等异常结果时,需使用血涂片镜检或人工血细胞比容测定进行人工复检[35]。在缺乏自动化分析设备的实验室中,血细胞计数和血红蛋白测定也可人工测定完成[36]。

在使用血细胞分析仪检测时,样本首先需经过充分混匀以使细胞均匀分布,随后在被稀释后分配至多个检测通道,其中一个检测通道用于红细胞和血小板计数,而另一个检测通道用于白细胞计数和血红蛋白测定。部分仪器会使用专门通道用于血红蛋白测定,其他通道专用于白细胞分类计数、网织红细胞计数和血小板检测[37][38][39]。检测过程中,细胞悬浮液在流体动力作用下通过传感器,通过流式细胞术精确测量物理形态[注 3][40][43]。为提高检测准确性,现代血细胞分析仪采用流体动力学聚焦技术,将稀释样本注入鞘液,利用层流使细胞呈单列排列依次通过检测区,从而实现单个细胞的精准检测[44][45]。

血红蛋白浓度的测定需在独立于红细胞计数通道的专用通道中进行。首先向测试样本加入试剂,使红细胞裂解释放其胞内的血红蛋白。在部分血细胞分析仪中,血红蛋白测定与白细胞计数共用于同一通道,这种设计使白细胞计数更为容易[46]。血细胞分析仪的检测原理基于分光光度法,具体而言就是利用血红蛋白浓度与吸光度之间的线性关系进行血红蛋白浓度分析。检测过程中,试剂将氧合血红蛋白、碳氧血红蛋白等不同血红蛋白形式转化为更为稳定的形式(通常为氰化高铁血红蛋白),并使其发生显色反应。随后使用特定波长(通常为540纳米)测定显色溶液的吸光度,即可准确计算血红蛋白浓度[47]。

血细胞分析仪传感器主要利用电阻抗和光散射两种原理实现细胞的识别与计数[48]。电阻抗原理又被称为库尔特原理,具体来讲就是将细胞悬浮于带电液体中,当细胞通过小孔时,由于其导电性低,会导致电流瞬时下降,而细胞通过小孔时产生的电脉冲幅度与细胞体积成正比,由此脉冲数则反映了样本中的细胞数量[49][50]。通过绘制细胞体积分布直方图,并依据不同细胞类型的典型体积设置阈值,即可实现各类细胞的识别与计数[51]。光散射技术则是利用激光或钨卤灯光源照射细胞,当细胞通过光束时以不同的角度散射光,随后利用光度计通过检测散射光获取细胞大小和结构信息[52]。其中,前向散射光主要源于光的衍射效应,其强度与细胞大小呈正相关;而侧向散射光则由光的反射和折射产生,可反映细胞内部结构的复杂程度[52][53]。

基于射频的检测方法可与阻抗技术联合使用。该技术虽然同样基于细胞通过小孔时引起的电流变化进行检测,但由于高频射频电流能够穿透细胞膜,其产生的脉冲幅度可反映细胞核的大小、结构和细胞质中颗粒数量等信息[54][55]。在血小板计数中,与血小板大小相似的小红细胞和细胞碎片可能造成干扰,而大血小板则易被漏检。为此,一些血细胞分析仪还采用如荧光染色、多角度光散射和单克隆抗体标记等技术提高血小板计数的准确性[39]。

大多数血细胞分析仪都可直接测量出平均红细胞体积,随后计算红细胞计数与平均红细胞体积的乘积即可得到血细胞比容;一些血细胞分析仪也通过红细胞总体积与样本体积之比测定血细胞比容,再结合红细胞计数推算平均红细胞体积。基于血红蛋白浓度、红细胞计数和血细胞比容三个基本参数,可进一步计算平均红细胞血红蛋白含量和平均红细胞血红蛋白浓度。此外,通过分析平均红细胞体积标准差得出的红细胞分布宽度,可反映红细胞体积的异质性[56]。

经试剂处理后,当白细胞的体积绘制在直方图上时,会形成三个明显的峰。这些峰大致对应粒细胞、淋巴细胞和其他单核细胞,从而仅基于细胞体积即可进行三分类计数[57][58]。更先进的血细胞分析仪通过联合使用光散射、射频分析等技术[58],或采用特异性染料标记细胞内化学物质(如未成熟细胞中浓度较高的核酸[59]或髓系细胞特有的髓过氧化物酶[60]),可实现五分类甚至七分类计数。其中,嗜碱性粒细胞的检测通常在专用通道中进行,在该通道中试剂会破坏其他白细胞而保留嗜碱性粒细胞。检测数据经分析后生成散点图,形成与各类白细胞对应的特征性点簇[58]。近年来在机器学习和人工智能的帮助下,一些先进的血细胞分析仪使用全自动血细胞形态数字图像分析系统可实现白细胞全自动分类计数[61],该系统通过分析血涂片显微图像进行细胞分类,并将分类结果呈现给操作人员以供复检和必要的人工分类[62][63]。

目前大多数血细胞分析仪可在不到一分钟内完成全血细胞计数的所有检测项目[48]。由于是基于对大量单个细胞进行采样和计数,检测结果具有极高的精确性。但是,对于某些形态异常的细胞,仪器无法准确识别,只能进行异常提醒,此时需人工镜检鉴定异常细胞[64][63]。

即时检测是指在患者床边或诊所等实验室外场合进行的检测[65][66]。与实验室检测相比,即时检测具有检测速度快、样本需求量少、人员无需专门培训等优势,特别适用于急诊救治和医疗资源匮乏地区。常用的即时血液检测设备包括采用分光光度法测定血红蛋白浓度的便携式血红蛋白计,以及通过血液电导率估算红细胞浓度来测定血红蛋白的i-STAT系统[66]。虽然血红蛋白和血细胞比容可以在用于血气测试的即时测量设备上检测,但其准确性有所欠佳[65]。另外也有一些专为诊所设计的简化版血液分析仪可提供全血细胞计数及分类计数等基本检测项目[67]。

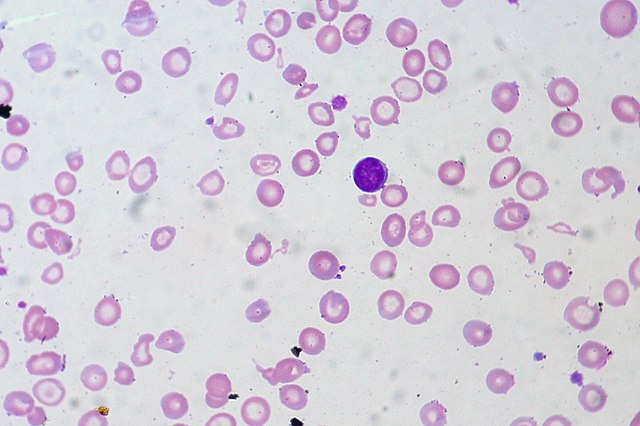

在缺少血细胞分析仪或检测结果需复检时,需要使用人工检测方法[36]。约10-25%的情况,自动检测结果会被标记异常,需进行人工血涂片复检,主要原因包括:分析仪无法准确识别的异常细胞群体、仪器质控标志提示结果可靠性存疑[68],或检测值超出预设参考值范围[64]。人工复检时,需将血液样本涂布于载玻片上,用罗氏染液染色后使用显微镜观察[69]。人工镜检内容包括评估红细胞、白细胞及血小板的形态特征,并记录所有异常项目[70]。其中,红细胞形态改变具有重要诊断价值,例如镰状红细胞提示着镰状细胞病,而大量裂红细胞的出现则需排查微血管病性溶血性贫血[71]。在某些炎症和多发性骨髓瘤等骨髓瘤蛋白疾病患者中,血浆蛋白水平升高可导致红细胞叠连[72]。某些血液寄生虫疾病(如疟疾、巴贝虫病)可通过血涂片直接检出病原体[73]。当自动血小板计数结果不准确时,血涂片镜检还可用于血小板计数[64]。

人工白细胞分类计数需由检验人员在血涂片上计数100-200个白细胞,依据细胞形态特征进行分类[74]。这样就得到了各类白细胞所占百分比,再将其乘以白细胞总数,即可获得各类白细胞的绝对计数值[75]。因计数细胞数量远少于仪器分析,人工计数方法容易受到抽样误差的影响,但它可以识别仪器无法分辨的异常细胞[64],如急性白血病患者血液中的前体细胞[76]。此外,通过显微镜检查还能发现如中毒颗粒和空洞形成、杜勒小体等具有重要临床意义的细胞形态改变[77]。

人工测定血细胞比容可采用毛细管法,将抗凝全血注入毛细管,经离心后直接测量红细胞柱所占百分比,该百分比即是血细胞比容。在一些情况下,仪器检测结果可能受到干扰并不准确,如患者患有红细胞增多症(红细胞计数异常升高)或重度白细胞增多症(白细胞计数显著升高,导致白细胞被误计为红细胞,从而干扰红细胞测量)时[78],此时人工测定血细胞比容方法能够发挥很大作用。

红细胞、白细胞和血小板人工计数常使用血细胞计数板。血细胞计数板是一种专用于人工细胞计数的特殊显微镜载玻片,其内置腔室可容纳稀释血液样本。腔室表面刻有计数网格,样本占据的网格数可换算为样本体积,操作者通过计数网格内的细胞数量再除以样本体积,即可计算出样本中的细胞浓度[36]。与仪器分析相比,人工计数方法操作繁琐且准确性较低,因此除缺乏相关涉笔的实验室外,现已很少使用[36]。白细胞计数需使用含可以裂解红细胞的化合物(如草酸铵、乙酸或盐酸)的稀释液处理样本[79]。有时为便于识别,常在稀释液中加入染色剂以增强白细胞核的显色效果。血小板计数方法与之类似,但部分方法会保留红细胞,此时采用相差显微镜可显著提高血小板识别率[80]。红细胞人工计数因准确性欠佳而较少采用,实践中更倾向于使用血红蛋白测定和血细胞比容测定等替代方法;但在需要时,可使用生理盐水稀释血液样本后进行红细胞计数[81]。

血红蛋白的人工测定通常使用分光光度计或比色计。测定时,首先使用裂解试剂处理血液样本,使红细胞破裂释放血红蛋白,随后加入转化试剂将各类血红蛋白转化为同一种血红蛋白形式。再将处理后的溶液放入吸收池,在特定波长(取决于所用试剂类型)下测定吸光度。最后参照吸光度与血红蛋白浓度关系,即可准确计算样本的血红蛋白浓度[82]。对于缺乏实验室设施的偏远地区,还可使用血红蛋白比色卡进行简易血红蛋白测定,将血滴滴于测试滤纸上,等待片刻,再将滤纸颜色与比色卡对比即可估算血红蛋白浓度[83]。

检测内容与临床意义

全血细胞计数主要检测血小板、红细胞和白细胞数量,以及血红蛋白浓度、血细胞比容值和红细胞指数。其中红细胞指数包括:平均红细胞体积、平均红细胞血红蛋含量和平均红细胞血红蛋白浓度与红细胞分布宽度。此外,全血细胞计数也可包括白细胞分类计数与网织红细胞计数等检测项目[12][84]。

| 项目 | 缩写 | 结果 | 参考值范围 |

|---|---|---|---|

| 红细胞计数 | RBC | 5.5 x 1012/L | 4.5–5.7 |

| 白细胞计数 | WBC | 9.8 x 109/L | 4.0–10.0 |

| 血红蛋白 | HGB | 123 g/L | 133–167 |

| 血细胞比容 | HT | 0.42 | 0.35–0.53 |

| 平均红细胞体积 | MCV | 76 fL | 77–98 |

| 平均红细胞血红蛋白含量 | MCH | 22.4 pg | 26–33 |

| 平均红细胞血红蛋白浓度 | MCHC | 293 g/L | 330–370 |

| 红细胞分布宽度 | RDW | 14.5% | 10.3–15.3 |

红细胞通过其内含的血红蛋白将氧气从肺部输送至全身组织,同时将组织代谢产生的二氧化碳带回肺部排出[86]。全自动血细胞分析仪可精确计数红细胞与测定平均红细胞体积,单位通常为百万细胞/微升(×106/μL)或万亿细胞/升(×1012/L)[12]。通过平均红细胞体积与红细胞计数的乘积可测定血细胞比容,单位通常为飞升(fL)或立方微米(μm3);反之,通过直接测定的血细胞比容和红细胞计数也可推算平均红细胞体积[87][88]。血红蛋白测定需先裂解红细胞,单位为克/升(g/L)或克/分升(g/dL)[89]。在红细胞形态正常的情况下,血红蛋白与红细胞比容存在恒定关系:红细胞比容百分比值约为血红蛋白值(g/dL)的三倍,波动范围在±3%内。这一关系称为“三法则”,可用于验证全血细胞计数检测结果的可靠性[90]。

基于红细胞计数、血红蛋白浓度和血细胞比容三个检测结果,可计算出平均红细胞血红蛋白含量和平均红细胞血红蛋白浓度[91][92]。这两个指标分别反映单个红细胞的血红蛋白绝对含量和相对浓度:平均红细胞血红蛋白含量表示每个红细胞中血红蛋白的平均质量,而平均红细胞血红蛋白浓度则反映红细胞内血红蛋白的平均占比。两者的区别在于,平均红细胞血红蛋白浓度考虑了红细胞体积因素,而平均红细胞血红蛋白含量则并不考虑[93]。平均红细胞体积、平均红细胞血红蛋白含量和平均红细胞血红蛋白浓度统称为红细胞指数[91][92]。这些指标的异常改变可通过血涂片镜检观察到:以正常大小的白细胞作为参照,可识别出体积异常的红细胞;血红蛋白含量降低的细胞则显得苍白[94]。此外,通过上述三个检测值还可计算出红细胞分布宽度,该指标反映了红细胞体积的异质性程度[95]。

红细胞数量异常增多可导致血红蛋白浓度和血细胞比容升高[注 4],这一症状称为红细胞增多症[99]。根据发病机制不同,红细胞增多症可分为相对性增多和绝对性增多两类。相对性红细胞增多症常见于脱水或使用利尿剂等情况,因血浆含量减少导致红细胞相对浓度上升所致[100]。绝对性红细胞增多症则是红细胞数量本身增加,又可分为继发性与原发性两类。继发性红细胞增多症通常由组织缺氧或促红细胞生成素的代偿性增加有关,常见于严重的慢性心肺疾病、某些先天性心脏病以及异常血红蛋白病等[100]。而原发性红细胞增多症被称为真性红细胞增多症,是一种骨髓增殖性疾病,表现为红细胞与其他血细胞生成的过度活跃[101]。

当血红蛋白浓度、血细胞比容或红细胞计数异常低于参考值范围时提示患者存在贫血[102]。贫血本身不是一种独立的疾病,而是一种反映患者红细胞异常的临床症状[75]。贫血的病因主要包括:失血、生成缺陷红细胞(无效造血)、红细胞生成减少(造血功能低下)和红细胞破坏增加(溶血性贫血)[103]。

通过分析红细胞指数有助于确定贫血病因。根据平均红细胞体积大小,贫血可分为小细胞性贫血(平均红细胞体积降低)和大细胞性贫血(平均红细胞体积升高);而平均红细胞血红蛋白浓度降低则提示低色素性贫血。当患者存在贫血红细胞指数却均处于正常范围时,为正色素性贫血和正常细胞性贫血[94]。因平均红细胞血红蛋白浓度高于参考上限的情况非常少见,在临床上较少使用高色素性这一术语,平均红细胞血红蛋白浓度高于参考上限主要发生于球形细胞增多症、镰状细胞病和血红蛋白C病等疾病[92]。此外,平均红细胞血红蛋白浓度升高也可能是某些干扰因素导致的假性检验结果,例如红细胞凝集(引起红细胞计数假性降低)[104][105]或高脂血症(导致血红蛋白测定值假性升高)[106]。

小细胞性贫血通常与缺铁性贫血、地中海贫血和慢性病性贫血相关;大细胞性贫血则多与酒精滥用、叶酸与维生素B12缺乏、特定药物使用和某些骨髓疾病相关。正常细胞性贫血的病因包括急性失血、溶血性贫血、骨髓疾病及多种慢性疾病[92][107]。平均红细胞体积在实验室质量控制中具有特殊用途:相较于其他全血细胞计数参数,平均红细胞体积相对稳定,因此其显著波动可能表明患者身份混淆、样本采集错误[108]。

红细胞分布宽度降低无临床意义,但其升高表明红细胞大小异质性增加,这种症状被称为红细胞大小不均症[95]。红细胞大小不均症常见于营养性贫血,如缺铁性贫血和维生素B12、叶酸缺乏引起的贫血;而地中海贫血患者的红细胞分布宽度通常正常[95]。基于全血细胞计数结果,可进一步开展针对性检查以明确贫血病因,如铁蛋白检测以确认是否为缺铁性贫血,血红蛋白电泳则有助于鉴别诊断地中海贫血、镰状细胞病等血红蛋白病[109]。

总结

视角

|

|

白细胞负责防御感染并参与炎症反应[111]。白细胞计数升高(白细胞增多症),常见于感染、炎症和生理应激状态,也可能由骨髓增殖性疾病或淋巴增殖性疾病等涉及异常血细胞生成疾病引起[112]。白细胞计数减少(白细胞减少症)常见于放疗、化疗等治疗后和抑制血细胞生成性疾病中[113]。不过白细胞计数受个体生理性因素影响较大,部分个体还会周期性白细胞减少,因此白持续性或者定点性监测的检测结果才更有临床意义[34]。白细胞计数通常以每微升血液中的细胞数(/μL)或每升中的109细胞数(×109/L)为单位[12]。

白细胞分类计数识别并计数各类白细胞,结果以百分比和绝对计数(每单位体积细胞数)两种形式呈现。白细胞分类计数通常检测中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞五类白细胞[12]。部分仪器还检测未成熟粒细胞,具体包括早幼粒细胞、中幼粒细胞和晚幼粒细胞[注 5][116]。若在人工分类计数中发现其他细胞类型,也需在检测报告中注明[117]。

白细胞分类计数结果在疾病的诊断和监测中发挥着重要作用。以中性粒细胞为例,其计数升高(中性粒细胞增多症)常见于细菌感染、炎症反应与骨髓增殖性疾病[118][119];而计数降低(中性粒细胞减少症)则可能继发于化疗、特定药物使用或骨髓疾病[120][121]。此外,某些先天性疾病也可导致中性粒细胞减少,并可能在儿童病毒或细菌感染后短暂发生[122]。对于伴有感染症状的严重中性粒细胞减少患者,需及时给予抗生素治疗以预防致命性并发症[123]。

杆状核粒细胞或其他未成熟粒细胞数量增加称为核左移,常见于脓毒症和某些血液病,但妊娠期及产褥期也会发生生理性核左移[124][125];与之相对的,中性粒细胞的分叶过多称为核右移,常见于巨幼细胞性贫血、恶性贫血等[63]。淋巴细胞增多(淋巴细胞增多症)与病毒感染[2]和淋巴增殖性疾病(如慢性淋巴细胞白血病)有关[126];单核细胞增多(单核细胞增多症)则与慢性炎症相关[127];嗜酸性粒细胞增多(嗜酸性粒细胞增多症)常见于寄生虫感染和过敏性疾病[128]。嗜碱性粒细胞增多(嗜碱性粒细胞增多症)可能提示骨髓增殖性疾病,如慢性粒细胞白血病和真性红细胞增多症[119]。原始细胞和具有肿瘤特征的淋巴细胞等异常细胞往往提示血液系统恶性肿瘤[76][129]。

血小板在凝血过程中发挥着至关重要的作用。当血管内皮受损时,血小板会迅速粘附于损伤部位并堵塞间隙,形成初期的血小板血栓;同时,凝血级联反应激活产生的纤维蛋白进一步加固血小板血栓,形成稳定的血凝块[130]。正常人的血小板数相对稳定,并不会发生太大的波动,也无明显性别和年龄差异[131]。当血小板严重减少(血小板减少症)时可导致出血[132],常见于接受骨髓抑制治疗(如放疗、化疗)、服用特定药物(如肝素),这些药物会诱导免疫系统破坏血小板。血小板减少也是如急性白血病、再生障碍性贫血等血液病和某些自身免疫性疾病[133][134]。对于重度血小板减少患者,可能需要进行血小板输血治疗[135]。血小板增多(血小板增多症)大致可由原发性血小板增多症、反应性血小板增多症和其他伴血小板增多的血液系统疾病三类疾病引起[136]。原发性血小板增多症可导致血小板计数显著升高[137]。反应性血小板增多症多由炎症、缺氧、创伤、缺铁性贫血、癌症引起[137][138][131]。其他伴血小板增多的血液系统疾病包括慢性髓性白血病、慢性粒单核细胞白血病、骨髓增生异常综合征等大多数血液病[136]。检测结果中,血小板计数通常以细胞数/微升(/μL)、103细胞数/微升(×103/μL)或109细胞数/升(×109/L)为单位[12]。

平均血小板体积衡量血小板平均大小,单位为飞升(fL),可以帮助确认血小板减少症的病因。当血小板破坏增加导致新生血小板补偿释放时,平均血小板体积通常升高;而骨髓功能障碍引起的血小板生成减少则可能导致平均血小板体积降低。此外,平均血小板体积还可用于鉴别遗传性血小板减少症[95][139]。部分血细胞分析仪可检测未成熟血小板比例(IPF)和网织血小板计数,通过未成熟血小板数量计算血小板生成速率[140]。

网织红细胞是介于晚幼红细胞与成熟红细胞之间的未成熟红细胞,细胞质内还残存着部分RNA[141],主要用于贫血病因诊断和治疗效果评估。在大多数情况下,网织红细胞与骨髓生成红细胞正相关[141]。网织红细胞计数高提示骨髓正以高速率产生红细胞以补偿失血或溶血[142];而网织红细胞减少则提示造血功能低下,患者可能患有降低红细胞生成能力的疾病[143]。在营养性贫血治疗中,网织红细胞计数的升高反映了营养补充治疗手段效果良好[142]。血细胞分析仪使用RNA特异性染料染色,再通过光散射或荧光检测技术进行网织红细胞计数;人工计数则使用新亚甲蓝染色后镜检,计算含RNA红细胞的比例。检测结果可使用绝对计数[143],也可采用百分比制[142]。

部分血细胞分析仪可测定网织红细胞平均血红蛋白含量(CHr),其可作为铁缺乏和缺铁性贫血的新型标志,是患有干扰标准检查疾病患者的首选指标[144]。未成熟的红细胞含有更多的RNA,在检测时会产生更强的荧光信号,因此未成熟网织红细胞计数(IRF)可以量化网织红细胞成熟度。这些信息可用于诊断贫血、评估贫血治疗效果和骨髓移植后的红细胞生成状况[145]。

红细胞在骨髓和胎儿期的肝脏、脾脏中形成时含有细胞核,但成熟后细胞核就会被去除[146]。有核红细胞在新生儿期属正常现象[147],但在儿童和成人中出现则提示红细胞需求增加,这种需求增加可能是由出血、恶性肿瘤或严重贫血引起的[95]。现代血细胞分析仪可以将有核红细胞纳入分类计数。不过大量有核红细胞可能导致白细胞计数假性升高,需进行校正[148]。

先进的血液分析仪可检测多项新型血细胞指标,这些指标虽在研究中显示出诊断潜力,但尚未广泛应用于临床实践[144]。例如,部分分析仪可生成反映白细胞簇大小和空间分布的特征性坐标,该指标被称为细胞群体数据[暂译](cell population data)[149],在研究中被认为是血液病、细菌感染和疟疾的潜在标志物。采用髓过氧化物酶染色技术的分析仪可定量白细胞酶表达水平,为多种疾病的诊断提供参考[62]。另一些仪器除检测平均红细胞血红蛋白浓度外,还可检测低色素红细胞比例和裂红细胞计数[144],这有助于诊断某些类型的溶血性贫血[150]。

参考值范围

| 项目 | 缩写 | 单位 | 成人 | 小儿

(6–13岁[注 7]) |

新生儿

(28天–6月) |

|---|---|---|---|---|---|

| 白细胞计数 | WBC | × 109/L | 3.5–9.5 | 4.3–11.3 | 4.3-14.2 |

| 红细胞计数 | RBC | × 1012/L |

|

4.2-5.7 | 3.3-5.2 |

| 血红蛋白 | HGB | g/L |

|

118-156 | 97-183 |

| 血细胞比容 | HCT | L/L |

|

0.34-0.36 | 0.28–0.52 |

| 平均红细胞体积 | MCV | fL | 82–100 | 77–92 | 73-104 |

| 平均红细胞血红蛋白含量 | MCH | pg | 27–34 | 25-34 | 24-37 |

| 平均红细胞血红蛋白浓度 | MCHC | g/L | 316–354 | 310-355 | 309-363 |

| 血小板计数 | PLT | × 109/L | 125–350 | 167-453 | 183-614 |

| 中性粒细胞绝对值 | NEUT# | × 109/L | 1.8–6.3 | 1.6-7.8 | 0.6-7.5 |

| 淋巴细胞绝对值 | LYMPH# | × 109/L | 1.1–3.2 | 1.5–4.6 | 2.4-9.5 |

| 单核细胞绝对值 | MONO# | × 109/L | 0.1–0.6 | 0.13-0.76 | 0.15-1.56 |

| 嗜酸性粒细胞绝对值 | EOS# | × 109/L | 0.02–0.52 | 0.0–0.68 | 0.07–1.56 |

| 嗜碱性粒细胞绝对值 | BASO# | × 109/L | 0.0–0.06 | 0.0–0.07 | 0.0–0.1 |

| 中性粒细胞百分数 | NEUT% | % | 40-75 | 31-70 | 7-56 |

| 淋巴细胞百分数 | LYMPH% | % | 20-50 | 23-59 | 23-83 |

| 嗜酸性粒细胞百分数 | EOS% | % | 0.4-8.0 | 0-9 | 1-10 |

| 嗜碱性粒细胞百分数 | BASO% | % | 0-1 | 0-1 | 0-1 |

| 单核细胞百分数 | MONO% | % | 3-10 | 2-11 | 3-16 |

全血细胞计数的参考值范围是基于95%健康参考个体的检测结果确定的分布区间[注 8][154],根据正态分布原理,该参考值范围还因性别和年龄差异而发生变化[155]。换言之,约5%的健康个体检测结果会不在该参考值范围,但这种异常反映的可能只是生理性差异而非病理改变[156]。当检测结果仅轻微偏离参考值范围、与既往结果一致,或其他检测指标均正常时,这种可能性尤为显著[157]。在相对健康人群中检测时,无临床意义的异常结果数量往往多于真正提示疾病的异常结果数量[18]。基于此,美国、英国和加拿大的专业组织均建议,对于无相关疾病史的低风险手术患者,术前常规全血细胞计数检测并非必要[18][158][159]。相反,住院患者频繁采血进行血液学检测反而可能导致医源性贫血,并引发不必要的输血治疗[18]。

成年女性的血红蛋白浓度、血细胞比容和红细胞计数普遍低于成年男性,这种差异在绝经后有所减小但仍存在[155]。儿童与新生儿的全血细胞计数结果与成人存在显著差异。新生儿的血红蛋白、血细胞比容和红细胞计数极高,这是对宫内低氧环境的适应性结果,也与胎儿体内胎儿血红蛋白(其携氧效率低于成人血红蛋白)比例较高有关[160][161]。此外,新生儿平均红细胞体积与白细胞总数都较高且以中性粒细胞为主[160][162]。出生后,红细胞计数和相关指标逐渐下降,约2月大时达最低值,随后缓慢回升[163][164]。较大的婴儿与儿童的红细胞体积较成人小,平均红细胞血红蛋白含量较低;在白细胞分类计数中,淋巴细胞通常超过中性粒细胞,而在成人中,中性粒细胞占主导地位[160]。

地理、人种、生活习惯等差异也会影响参考值范围。如,高海拔地区居民的血红蛋白、血细胞比容和红细胞计数普遍较高;非洲裔人群的平均白细胞计数相对较低[165];四川、重庆地区大于12岁儿童的血小板计数低于其他地区[152];另外分析仪类型也会影响到检测结果。因此实验室需根据本地人群特征和设备类型建立自己的参考区间[166][167];在使用国家、地区或者组织统一发布的参考值范围时,实验室首先需要进行参考值范围评估和验证,如果未通过验证且排除检测质量问题,应当建立或者引用合适的参考区间[151]。

局限性

某些病理状态或样本质量问题可能导致检测结果出现偏差。若样本出现明显凝血(多因采血操作不当所致),则不宜进行检测,因为此时血小板计数会出现假性降低,其他参数也可能异常[168][169]。此外,样本在室温下放置过久会造成红细胞从血浆中吸收水分而膨胀,可能导致平均红细胞体积假性升高[170]。

从血浆中胆红素或脂质水平非常高个体抽取的血液样本(分别称为黄疸样本、脂血样本)[171]可能出现血红蛋白假性升高,因为这些物质改变了样本的颜色与透光度[172]。采用生理盐水置换血浆可减轻此类干扰[78]。

部分个体会对EDTA抗凝剂产生抗体,导致血小板聚集。血细胞分析仪可能将血小板团块误认为单个血小板,导致血小板计数假性降低。使用替代抗凝剂(如柠檬酸钠或肝素)可避免此现象[173][174]。

另一种可能干扰检测结果的抗体介导疾病是红细胞凝集,即红细胞表面抗体导致细胞聚集[175]。分析仪将凝集红细胞计为单个细胞,导致红细胞计数和血细胞比容假性降低,同时平均红细胞体积和平均红细胞血红蛋白浓度假性升高[44]。通常,这些抗体仅在室温下具有活性(此种情况被称为冷凝集素),并且可以通过将样本加热到37°C来逆转凝集。但温抗体型自身免疫性溶血性贫血患者也可能会发生红细胞凝集,并且在加热后仍持续存在[105]。

对于人工分类计数,它虽然可识别原始细胞、淋巴瘤细胞等异常细胞,但难以确定其造血谱系,而这些信息对于诊断恶性血液肿瘤具有重要价值。此时需借助流式细胞术等其他技术进行免疫表型分析,通过检测细胞表面标志物提供诊断信息[176][177]。

历史

在自动细胞计数技术问世前,全血细胞计数都是人工进行的,检验人员需在显微镜下逐个计数白细胞、红细胞和血小板[179]。历史上,列文虎克首先发表了血细胞显微镜观察结果[180],他于1674年致信皇家学会报告报告了红细胞的发现[181]。虽然扬·斯瓦默丹更早观察到红细胞,但并未公开发表。18至19世纪,随着消色差透镜等显微镜技术的革新,检验人员已能在未染色样本中准确计数白细胞和血小板[182]。

在显微镜技术的帮助下,生理学家卡尔·维尔罗德进行了首次血细胞计数[183][184][185],其计数方法于1852年发表。具体方法是将精确测量的血液吸入毛细管中,再将其涂抹在涂有蛋清的显微镜载玻片上。待血液干燥后,逐个计数载玻片上的细胞,这一过程需要约三个多小时才能完成[186]。1874年,路易-夏尔·马拉色发明了血细胞计数器,该血细胞计数器由一个带有扁平毛细管的显微镜载玻片组成。稀释的血液通过连接在一端的橡胶管进入毛细管管腔,再将刻有缩放网格的目镜安装到显微镜,使显微镜操作者能够直接计数每体积血液中的细胞数量,这一仪器大大简化了血细胞的显微镜计数过程[187]。1877年,威廉·高尔斯发明了一种带有内置计数网格的血细胞计数器,使得无需再为每台显微镜配置经过专门校准的目镜[188]。

19世纪70年代,保罗·埃尔利希开发了一种将酸性和碱性染料组合使用的染色技术,使得能够区分不同类型的白细胞,并可检查红细胞形态[182]。90年代,德米特里·列昂尼多维奇·罗曼诺夫斯基改良了这一技术,他将伊红和亚甲蓝按照一定比例混合起来,发明了罗氏染剂,该染剂在组织染色时可以产生单一染剂无法呈现的丰富色调,该技术至今仍被用于人工复查血液涂片的染色[189]。

到19世纪末,首个血红蛋白测定技术问世,其原理是通过比色法将稀释血液与已知血红蛋白浓度的颜色进行目视比对[185]。然而,由于血红蛋白在血液中存在多种形态,无法在单一波长下准确测定,因此分光光度法和比色法自动化检测进程大大受阻。直至1920年,将不同形式的血红蛋白转化为稳定的氰化高铁血红蛋白的技术诞生,这才实现了血红蛋白水平的自动测定。至今,氰化高铁血红蛋白法仍是血红蛋白测定的主要方法,广泛应用于各类自动化血液分析仪中[190][191]。

而血细胞比容测试方法的发现则要归功于麦克斯韦·温特罗布[192]。1929年,他在杜兰大学攻读博士学位期间,为确定红细胞参数的正常参考范围,发明了温特罗布血细胞比容测定法。虽然血细胞比容测量方法此前已有文献记载,但温特罗布的创新之处在于发明了一种可大规模生产的带有内置刻度并且检测结果准确的专用试管。离心样本后测量该试管中红细胞比例即可确定血细胞比容值。这种可重复性强的测定方法使温特罗布得以建立红细胞指数的标准定义[185]。

至20世纪初,自动化细胞计数技术的研究拉开序幕[193]。1928年,一种基于光度法的红细胞计数方法问世,该方法通过测量稀释血液样本的透光量来估算红细胞数量,但对异常红细胞样本的识别准确性欠佳[183]。在20世纪30至40年代期间,研究人员还尝试将光电探测器与显微镜结合起来,在光电探测器扫描时计数细胞,但也未取得成功[193]。20世纪40年代末,受广岛与长崎原子弹爆炸后对精确红细胞计数方法的迫切需求推动[194],华莱士·H·库尔特开始着手改进光电细胞计数技术[注 9]。在芝加哥的一个地下室实验室中,他与自己的兄弟约瑟夫·R·库尔特(Joseph R. Coulter)一同展开研究[50]。最初他们尝试使用光电方法,但结果不尽如人意。1948年,华莱士在阅读了一篇关于血液电导率与红细胞浓度关系的论文后,提出了库尔特原理:悬浮在导电介质中的细胞通过孔径时,会产生与其体积成正比的电流变化[194]。当年10月,华莱士成功制造出基于该原理的计数器演示原型。由于经济拮据,计数器中的孔径是在香烟包装上的玻璃纸上烧一个洞来制成的[50][194]。1949年,华莱士为该技术申请专利,两年后向海军研究办公室申请研发资金[194]。1953年,华莱士的专利获批后,兄弟俩改进了孔径设计,引入水银压力计以精确控制样本量,随后于1958年创立库尔特电子公司(Coulter Electronics Inc.),开始商业化生产。库尔特计数器最初只是设计用于红细胞计数,但经后续改良后也能用于白细胞计数[50]。这一革命性仪器迅速被医学实验室广泛采用[193]。

尽管主要细胞的计数已实现自动化,但白细胞分类计数仍面临挑战。20世纪70年代,研究人员主要探索了两种自动化分类计数途径:数字图像处理与流式细胞术。基于20世纪50-60年代开发的巴氏涂片自动读取技术,数种图像处理分析仪相继问世[195]。这些仪器通过扫描染色血涂片定位细胞核,随后拍摄高分辨率细胞图像进行光密度分析[196]。然而,由于设备昂贵、处理速度慢,且仍需人工制备和染色血涂片,对减轻实验室工作负荷作用有限,因此流式细胞术系统逐渐成为主流[197][195]。至1990年,美国和西欧市场已无商业化数字图像分析仪销售[198]。直到21世纪初,采用人工神经网络的先进图像分析平台出现,该技术才重新获得关注[199][197][200]。

而早期流式细胞术设备以特定波长光束照射细胞,测量其产生的吸光度、荧光或光散射信号,从而获取细胞特征信息并能够量化DNA等细胞内容物[201]。1965年,路易斯·卡门茨基(Louis Kamentsky)开发的快速细胞分光光度计是其中的典型代表,该仪器采用细胞化学染色技术生成血细胞散点图,能够用于宫颈细胞学自动检查。参与开发该仪器染色系统的伦纳德·奥恩斯坦(Leonard Ornstein)及其团队随后研制出首款商用流式细胞术白细胞分类分析仪Hemalog D[202][203]。该仪器于1974年面世[204][205],利用光散射、吸光度和细胞染色技术,可识别五种正常白细胞类型与未识别大型细胞(主要包括非典型淋巴细胞和原始细胞)。Hemalog D单次运行可计数10,000个细胞,较人工分类计数有显著提升[203][206]。1981年,Technicon公司推出首款兼具全血细胞计数和分类计数功能的分析仪Technicon H6000。尽管该仪器因操作繁琐而未能在血液学实验室广泛普及,但在20世纪80年代末至90年代初,希森美康、雅培、罗氏和贝克曼库尔特等医疗器械制造商相继推出了类似血细胞分析仪[207]。

注释

引用

参考资料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.