热门问题

时间线

聊天

视角

太阳系

以太阳为中心,太阳和所有受到太阳的重力约束天体的集合体 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

太阳系[d]是太阳和受到它的引力束缚而围绕着它运行的物体系统[11]。它大约形成于46亿年前,当时一个分子云的密集区域坍塌,形成了太阳和原行星盘。太阳是一颗典型的恒星,它通过在其核心处的氢聚变成氦的核聚变来保持流体静力平衡,并从其外层的光球层释放出这种能量。天文学家将其归类为G型主序星。

Remove ads

绕太阳运行的最大天体是八颗行星。从太阳开始,它们是四颗类地行星(水星、金星、地球和火星);两颗气态巨行星(木星和土星);以及两颗冰巨星(天王星和海王星)。所有类地行星都有固体表面。相对的,所有的巨行星都没有确定的表面,因为它们主要由气体和液体组成。太阳系超过99.86%的质量在太阳中,其余近90%的质量在木星和土星中。

天文学家们有一个强烈的共识[e]即太阳系至少有九颗矮行星:谷神星、亡神星、冥王星、妊神星、 创神星、鸟神星、共工星、阋神星、和 赛德娜。有大量的太阳系小天体,如小行星、彗星、半人马小行星、流星体和行星际尘云。其中一些天体位于小行星带(火星和木星轨道之间)和柯伊伯带中(海王星轨道外)[f]。六颗行星、七颗矮行星和其他天体都有天然卫星围绕着运行,它们通常就被称为“卫星”。

太阳系不断被太阳的带电粒子、太阳风淹没,形成太阳圈。距离太阳约75-90AU [g],太阳风停止之处,称为日球层顶。这是太阳系到星际空间的边界。太阳系的最外层区域是理论上的奥尔特云,是长周期彗星的来源,延伸到半径2,000–200,000 AU。距离太阳系最近的恒星,毗邻星,位于 4.25光年(269,000天文单位)处。这两颗恒星都属于银河系。

Remove ads

名词解释

轨道环绕太阳的天体被分为三类:行星、矮行星、和太阳系小天体。

行星是环绕太阳且质量够大的天体。这类天体:

能成为行星的天体有8个:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星。

在2006年8月24日,国际天文联合会重新定义行星这个名词,首次将冥王星排除在大行星外,并将冥王星、谷神星和阋神星组成新的分类:矮行星[13]。矮行星不需要将邻近轨道附近的小天体清除掉,其他可能成为矮行星的天体还有塞德娜、厄耳枯斯、和创神星。从第一次发现的1930年直至2006年,冥王星被当成太阳系的第九颗行星。但是在20世纪末期和21世纪初,许多与冥王星大小相似的天体在太阳系内陆续被发现,特别是阋神星更明确的被指出比冥王星大。

卫星(如月球之类的天体),由于不是环绕太阳而是环绕行星、矮行星或太阳系小天体,所以不属于太阳系小天体。

天文学家在太阳系内以天文单位(AU)来测量距离。1AU是地球到太阳的平均距离,大约是149,597,871公里(92,955,807英里)。冥王星与太阳的距离大约是39AU,木星则约是5.2AU。最常用在测量恒星距离的长度单位是光年,1光年大约相当于63,240天文单位。行星与太阳的距离以公转周期为周期变化著,最靠近太阳的位置称为近日点,距离最远的位置称为远日点。

有时会将太阳系非正式地分成几个不同的区域:“内太阳系”,包括四颗类地行星和主要的小行星带;其余的是“外太阳系”,包含小行星带之外所有的天体[15]。其它的定义还有海王星以外的区域,而将四颗大型行星称为“中间带”[16]。

Remove ads

形成与演化

太阳系至少形成于45.68亿年前,来自一个大分子云中一个区域的引力坍缩[b]。最初坍缩的云可能有几光年的宽度,并且可能诞生了几颗恒星[18]。正如典型的分子云一样,这个主要由氢、一些氦和少量较重的元素融合组成,这些元素是前几代恒星的产物[19]。

作为前太阳星云[19]坍塌,角动量守恒使它旋转得更快。大部分物质聚集的中心,其温度变得比周围环境越来越热[18]。随着收缩的星云旋转得更快,它开始变得扁平,在中心形成直径约为200 AU[18][20]和炙热、致密的原恒星[21][22],从这个圆盘中由吸积形成的行星[23]。尘埃和气体在重力作用下相互吸引,聚结形成更大的物体。早期太阳系中可能存在数百颗原行星,但它们要么合并,要么被摧毁或弹出,留下行星、矮行星和剩余的小天体[24][25]。

由于它们的沸点较高,只有金属和硅酸盐可以以固体形式存在于靠近太阳的温暖内太阳系中(在霜线内)。它们最终形成了水星、金星、地球和火星的岩石行星。因为这些难熔物质只占太阳星云的一小部分,所以类地行星不可能长得很大[24]。

巨行星(木星、土星、天王星和海王星)形成于霜线之外,火星和木星轨道之间的区域,在那里物质足够冷,可以使挥发性的冰化合物保持固态。形成这些行星的冰比形成类地行星的金属和硅酸盐更丰富,使它们能够长得足够大,并得以捕获氢和氦的大气层,这是最轻、最丰富的元素[24]。从未成为行星的残余碎片聚集在小行星带、柯伊伯带和奥尔特云等地区[24]。

在5000万年内,原恒星中心的压力和密度变得足够大,足以开始氢的核聚变[26]。随着氦在其核心积累,太阳变得越来越亮[27],在其主序生命的早期,它的亮度是现在的70%[28]。温度、反应速率、压力和密度增加,直到达到流体静力平衡:热压力抵消重力。 此时,太阳变成了一颗 主序带的恒星[29]。来自太阳的太阳风创造了太阳圈,并将原行星盘中剩余的气体和尘埃卷入星际空间[27]。

在原行星盘消散之后,尼斯模型提出行星体和气态巨行星之间的引力相遇导致每颗行星体迁移进入不同的轨道。这导致了整个系统的动力学不稳定,从而分散了行星体,最终将气态巨行星置于当前位置。在此期间,大迁徙假说表明,木星的最后一次向内迁移分散了大部分小行星带,导致了内行星的后期重轰炸期[30][31]。

太阳系的天体遵循孤立的引力束缚轨道绕太阳保持相对稳定、缓慢演变的状态[32]。 尽管太阳系在数十亿年的时间里一直相当稳定,但从技术上讲,它是混沌的,并且最终可能会被破坏。虽然,在接下来的几十亿年里,另一颗恒星穿过太阳系的可能性很小。但此种事件可能会破坏系统的稳定性,最终会导致数百万年后的行星逃逸、互相碰撞或撞击太阳,但闯入者很可能会像今天一样离开太阳系[33]。

太阳的主序星阶段,从开始到结束,将持续大约100亿年,而太阳在前原恒星生命之前和主序阶段之后加起来约为20亿年[34]。太阳系将大致保持今天所知的样子,直到太阳核心的氢完全转化为氦,这将发生于大约50亿年后。这将标志着太阳主序寿命的结束。届时,太阳的核心将与沿着围绕惰性氦的壳层发生的氢聚变收缩,而输出的能量将比现在更多。太阳的外层将膨胀到其当前直径的大约260 倍,太阳将变成红巨星。由于太阳的表面积增加,太阳的表面会更冷,最低温可能比主序带时低(2,600 K(4,220 °F))[34]。

预估膨胀的太阳将蒸发水星和金星,并使地球和火星无法居住(也可能摧毁地球)[35][36]。最终,核心将足够热以进行氦聚变;太阳燃烧氦的时间只是它在核心中燃烧氢的时间的一小部分。太阳的质量不足以开始更重元素的融合,核心中的核反应将减少。它的外层将被喷射到太空中,留下一颗致密的白矮星,质量仍有太阳原始质量的一半,但尺度只有现今地球的大小[34]。喷出的外层可能会形成一个行星状星云,将一些形成太阳的物质,但现在富含较重的元素,例如碳,返回到星际物质[37][38]。

Remove ads

一般性质

天文学家有时将太阳系结构划分为不同的区域。内太阳系包括水星、金星、地球、火星和小行星带中的天体。外太阳系包括木星、土星、天王星、海王星和柯伊伯带中的天体[39]。自从柯伊伯带被发现以来,太阳系的最外层被认为是一个由海王星外天体组成的独特区域[40]。

太阳系的主要组成部分是太阳,这是一颗G型主序星,含有该系统已知质量的99.86%,并在引力上占主导地位[41]。太阳四个最大的轨道体,即巨行星,占剩余质量的99%,木星和土星加起来占90%以上。太阳系的其余天体(包括四颗类地行星、矮行星、卫星、小行星和彗星)加起来不到太阳系总质量的0.002%[h]

太阳由大约98%的氢和氦组成[45],木星和土星也是如此[46][47]。太阳系中存在一个成分梯度,由早期太阳的热量和光压产生;那些离太阳较近的天体,受热和光压的影响较大,由高熔点的元素组成。离太阳较远的天体主要由熔点较低的材料组成[48]。在太阳系中,这些挥发性物质可以聚集的边界被称为霜线,它大约是地球与太阳距离的五倍[7]。

围绕太阳的行星轨道和其它大型天体都位于地球的轨道平面附近,该平面称为 黄道。较小的冰冷天体(如彗星)经常以明显更大的倾斜角度绕该平面运行[49][50]。太阳系中的大多数行星都有自己的次系统,由称为卫星的天然卫星环绕。所有最大的天然卫星都处于同步旋转状态,即其中一个面永久地朝向它们的母行星。四颗巨行星都有行星环,即由微小粒子组成的薄圆盘,它们一致地围绕它们运行[51]。

由于太阳系的形成,行星和大多数其它天体都以和太阳旋转方向一致的方向绕着太阳旋转。也就是说,从地球北极上方鸟瞰,为逆时针方向[52]。但也有例外,例如 哈雷彗星[53]。大多数较大的卫星沿顺行的方向绕着它们的行星运行,与行星旋转的方向相匹配;但海王星最大的卫星海卫一是以相反的逆行方式运行[54]。 大多数较大的天体都围绕自己的轴相对于它们的轨道顺行方向旋转,然而金星的旋转是逆行的[55]。

一个很好的第一个近似值,开普勒行星运动定律描述了物体围绕太阳的轨道[56](pp. 433–437)。这些定律规定,每个物体都沿着椭圆轨道运动,太阳在椭圆的一个焦点上,这导致物体与太阳的距离在其一年中发生变化。一个物体离太阳最近的点称为它的“近日点”,而它离太阳最远的地方被称为它的“远日点”[57]:{{{1}}}。除了水星之外,行星的轨道几乎都接近圆形的,但许多彗星、小行星和柯伊伯带天体都遵循高度椭圆的轨道。开普勒定律只考虑了太阳引力对轨道物体的影响,而不考虑不同物体相互之间的引力。在人类的时间尺度上,这些扰动可以用数值模型来解释[57]:{{{1}}},但行星系统可以在数十亿年的时间里发生混乱的变化[58]。

太阳系的角动量是其所有运动部件所拥有的轨道和旋转动量总量的量度[59]。尽管太阳在质量上主导著该系统,但它的角动量只占总角动量2%左右[60][61]。以木星为主的这些行星,由于质量、轨道和与太阳的距离相结合,占据了其余大部分角动量,彗星可能也做出了重大贡献[60]。

Remove ads

太阳的半径为0.0047 AU(700,000 km;400,000 mi)[62]。因此,太阳占据了半径与地球轨道大小相当的球体体积的0.00001%(107的1份),而地球的体积大约是太阳的1百万分之一 (10−6)。最大的行星,木星距离太阳5.2 AU,半径是71,000 km(0.00047 AU;44,000 mi),而最遥远的行星,海王星距离太阳30 AU[47][63]。

除了少数例外,行星或带离太阳越远,其轨道与离太阳最近的物体的轨道之间的距离就越大。例如,金星大约比水星离太阳更远0.33 AU,而土星是比木星更远4.3 AU,海王星位于离天王星10.5 AU之处。例如提丢斯-波德定律就曾经尝试确定这些轨道距离之间的关系[64],和基于柏拉图立体的约翰内斯·开普勒的模型[65],但持续的发现使这些假设无效[66]。

一些太阳系模型试图用人类的术语来传达太阳系所涉及的相对尺度。有些规模较小(可能是机械的,称为太阳系仪),而另一些则延伸到城市或区域[67]。最大的此类比例模型是瑞典太阳系模型,代表太阳的是位于瑞典斯德哥尔摩的半球形建筑物,110米(361英尺)的艾维奇体育馆;而且,按照此比例尺,木星是一个 7.5 米(25 英尺)的球体,位于距离40公里(25英里)远的斯德哥尔摩阿兰达机场,而目前最远的天体赛德娜是在距离912公里(567英里)远的吕勒奥,直径10公分(4英寸)的球体[68][69]。在这个比例尺下,到毗邻星的距离大约是月球与地球距离的8倍。

如果太阳与海王星的距离缩放到100米(330英尺),那么太阳的直径将大约为3 cm(1.2英寸)(大约是高尔夫球直径的三分之二),巨行星将都小于大约3 mm(0.12英寸),而地球的直径以及其他类地行星的直径将小于跳蚤(0.3 mm或0.012英寸)规模[70]。

Remove ads

将距离缩小到只有八大行星与哈雷彗星的范围:

若将视野缩得更小,只限于内行星的范围:

太阳系的适居带与TRAPPIST-1的比较,TRAPPIST-1 是一颗超冷的红矮星,已知有七颗类地行星围绕该恒星稳定运行。

除了太阳能之外,太阳系实现生命存在的主要特征是太阳圈和行星磁场(对于那些拥有它们的行星)。这些磁场部分地保护了太阳系免受称为宇宙射线 的高能星际粒子的攻击。星际介质中宇宙射线的密度和太阳磁场的强度在很长的时间尺度上都会发生变化,因此宇宙射线在太阳系中的穿透水准会有所不同,然而具体变化的程度是未知的[71]。

太阳系的适居带通常位于内太阳系,那里的行星表面或大气温度允许存在液态水的可能性[72]。在各种外太阳系卫星的地下海洋中,也可能存在着适居性[73]。

Remove ads

与许多太阳系外系统相比,太阳系的突出之处在于缺乏水星轨道内部的行星[74][75]。已知的太阳系缺乏超级地球,即质量是地球的一到十倍的行星[74],然而假设的第九行星,如果它确实存在,它可能是一个在太阳系边缘运行的超级地球[76]。

不常见的是,太阳系只有小型类地行星和大型气态巨行星;在其它的行星系,包括岩石和气体的中等大小行星是很典型的,因此在地球和海王星(半径是地球的3.8倍)之间没有“差距”。由于这些超级地球中的许多离各自的恒星比水星离太阳更近,因此出现了一种假设,即所有行星系统都是从许多靠近的行星开始的,通常它们的一系列碰撞会导致质量合并成几个更大的行星,但在太阳系的情况下,碰撞导致了它们的毁灭和抛射[74][77]。

太阳系行星的轨道都几乎是圆形的。与许多其它行星系统相比,它们的轨道离心率更小[74]。尽管有人试图部分地用径向速度检测方法的偏差来解释它;部分用相当多的行星的长期相互作用来解释它,但确切的原因仍未确定[74][78]。

Remove ads

太阳

太阳是太阳系的恒星,也是迄今为止太阳系中质量最大的组成部分。它的质量很大(332,900 地球质量)[79],占太阳系总质量的99.86%[80],在其核心中产生的温度和密度足够高,以维持氢原子核聚变成氦原子核[81]。这会释放大量的能量,主要是辐射到太空中,就像电磁辐射在可见光中达到峰值一样[82][83]。

因为太阳的核心是氢聚变的,所以它是一颗主序星。更具体地说,它是一颗 G2型主序星,其类型名称也指出了它的有效温度。越热的主序星越亮,但寿命也越短。太阳的温度介于最热的恒星和最冷恒星之间的温度之间。比太阳更亮、更热的恒星很少见,而明显暗淡和较冷的恒星,被称为红矮星,约占银河系中核聚变体恒星的75%[84]。

太阳是一颗第一星族星,形成于星系银河系的旋臂。它比银河系的核球(银河系隆起的核心)和银晕中的老一代恒星,第二星族星,拥有更高的金属量(比氢和氦重的元素是天文学术语中的金属)[85]。比氢和氦重的元素是在古老和爆炸的恒星的核心中形成的,因此第一代恒星(第二星族星)必须在宇宙被这些原子富集之前死亡。 越古老的恒星含有的金属量越少,而越晚出生的恒星含有更多的金属量。这种更高的金属丰度被认为对太阳形成行星系统至关重要,因为行星是由“金属”的吸积形成的[86]。

由太阳磁层主导的太空区域是太阳圈,它跨越了太阳系的大部分地区。太阳与光一起,辐射出一股连续的带电粒子流(一种等离子体),称为太阳风。这股“风”以900,000千米每小时(560,000英里每小时)至2,880,000千米每小时(1,790,000英里每小时)的速度向外扩散 [87],填补了太阳系天体之间的真空。结果是稀薄的尘埃弥漫的大气层,称为行星际物质,它至少延伸到100 AU[88]。

太阳表面的活动,例如闪焰和日冕巨量喷发,会扰乱太阳圈,产生太空天气并导致地磁暴[89]。日冕巨量喷发和类似事件会从太阳表面吹出磁场和大量物质。这个磁场和物质与地球磁场的相互作用将带电粒子汇入到地球的高层大气中,在那里它的相互作用产生了极光,在磁极附近看到[90]。太阳圈中最大的稳定结构是太阳圈电流片,这是由太阳旋转磁场对行星际介质的作用而形成的螺旋形[91][92]。

内太阳系

太阳系内部是由类地行星和小行星组成的区域[93]。主要由硅酸盐和金属组成[94],内太阳系的天体离太阳相对较近;整个区域的半径小于木星和土星轨道之间的距离。这个区域在霜线内,而霜线与太阳的距离略小于5 AU[49]。

这四颗类地行星或内行星具有密集的岩石成分,很少或没有天然卫星,也没有环系统。它们主要由耐火物质的矿物组成,如硅酸盐—,构成了它们的地壳和地幔—,以及铁和镍等金属,它们构成了它们的核心。四颗内行星中的三颗(金星、地球和火星),其大气层足以产生天气;它们都有撞击坑和构造学的表面特征,例如板块裂谷和火山[95]。

- 水星(距离太阳0.31–0.59 AU)[D 6]是太阳系中最小的行星。它的表面是灰色的,有由逆断层产生的广阔的峭壁(悬崖)系统,以及由撞击事件残余物形成的明亮射纹系统[96]。地表温度变化很大,赤道区域从夜间的−170 °C(−270 °F)到阳光下的420 °C(788 °F)不等。过去,水星的火山活动频繁,产生了类似于月球的光滑玄武岩平原[97]。水星很可能有硅酸盐外壳和大型铁核[98][99]。水星的大气层非常稀薄,由太阳风的粒子和喷射的原子组成[100]。水星没有天然卫星[101]。

- 金星(0.72–0.73 AU)[D 6]拥有主要由二氧化碳组成,高反射性的白色大气层。在地表,大气压力是地球海平面的90倍[102]。金星的表面温度超过400 °C(752 °F),主要是由于大气中温室气体的含量[103]。这颗行星缺乏保护性磁场来抵御太阳风的大气剥离,这表明其大气是由火山活动维持的[104]。它的表面显示出火山活动的广泛证据,并伴有停滞的盖体构造[105]。金星没有天然卫星[101]。

- 地球(0.98–1.02 AU)[D 6]是宇宙中唯一已知存在生命和地表液态水的地方[106]。地球大气层中含有78%的氮和21%的氧,这是生命存在的结果[107][108]。这颗行星有一个复杂的气候和天气系统,气候区域之间的条件差异很大[109]。地球的固体表面主要由绿色的植被、沙漠和白色的冰盖为主[110][111][112]。地球表面是由形成大陆块的板块构造塑造的[97]。地球的行星磁层保护地表免受辐射,限制大气剥离并保持生命的适居性[113]。

除了最大的谷神星外,其它小行星被归类为太阳系小天体,主要由含碳的、耐火难熔的岩石和金属矿物组成,并含有一些冰[132][133],它们的大小从几米到几百公里不等。许多小行星分为小行星群和家族。基于它们的轨道特性,一些小行星有天然卫星围绕着它们运行,即围绕较大小行星运行的小行星[134]。

- 水星轨道穿越小行星是那些近日点在水星轨道内侧的小行星。迄今为止,已知至少有362个天体,其中包括太阳系中已知的离太阳最近的天体[135]。目前还没有发现位于水星和太阳轨道之间的小行星:祝融型小行星[136][137]。截至2024年,已发现一颗小行星594913 爱洛查赫妮姆完全在金星轨道内运行[138]。

- 金星轨道穿越小行星是那些穿过金星轨道的小行星。截至 2015 年有 2,809颗[139]。

- 近地小行星的轨道相对接近地球的轨道[140],其中一些因为它们将来可能会与地球碰撞,是潜在威胁天体[141][142] There are over 37.000 known as of 2024.[143]。许多足够大,轨道绕太阳运行的流星体,可以在撞击地球之前在太空中被追迹。现在人们普遍认为,过去的碰撞在塑造地球的地质和生物历史方面起了重要作用[144]。

- 火星轨道穿越小行星是那些近日点超过1.3天文单位,穿过火星轨道的小行星[145]。截至2024年,美国国家航空航天局列出了26,182颗已确认穿越火星轨道的小行星[139]。

小行星带位于距离太阳2.3至3.3 AU之间的环形区域,即位于火星和木星的轨道之间。它被认为由于木星的引力干扰而未能聚结,是太阳系形成的残留物[146]。小行星带包含数万颗,也可能是数百万颗直径超过一公里的天体[147]。尽管如此,小行星带的总质量不太可能超过地球质量的千分之一[44]。小行星带人口稀少;太空船通常都会顺利通过[148]。

下面是对主小行星带中三个最大天体的描述。它们都被认为是相对完整的原行星,是成为完全形成的行星之前的前兆阶段(见值得关注的小行星列表)[149][150][151]:

- 谷神星(2.55–2.98 AU)是主小行星带中唯一的矮行星[152]。它是主行星带中最大的天体,直径为940 km(580 mi)[153]。其表面含有碳的混合物[154],冷冻水和水合物的矿物质[155]。有过去冰火山活动的迹象,其中挥发成分物质,例如水,喷发到表面,形成表面的亮点 [156]。谷神星有一个非常薄的水蒸气大气层,但实际上它与真空几乎没有区别[157]。

- 灶神星(2.13–3.41 AU)是主小行星带中的第二大的天体[158]。它的碎片作为灶神星族的成员[159],以及在地球上发现的众多HED陨石而幸存下来[160]。灶神星的表面主要由玄武岩和变质岩构成,其成分比谷神星更为致密[161]。它的表面有两个巨大的陨石坑:雷亚希尔维亚盆地和维纳尼亚盆地[162]。

- 智神星(2.15–2.57 AU)是主小行星带中的第三大的天体[158]。它有自己的智神小行星族 [159]。因为它从未被航天器造访过,关于智神星我们所知不多[163],但是预期它的表面由硅酸盐组成[164]。

希尔达小行星是与木星呈3:2的轨道共振小行星族;也就是说,它们每绕太阳三圈,木星就绕太阳二圈[165]。它们位于木星和主小行星带之间的三个相连的小行星集团中。

特洛伊小行星是位于另一个天体引力稳定的拉格朗日点:L4,在其轨道上领先 60°,或L5,在其轨道上后方 60°[166]。已知除水星和土星以外的每颗行星都至少拥有1颗特洛伊天体[167][168][169]。木星特洛伊的小行星数量大致等于主小行星带的小行星数量[170]。 继木星之后,海王星拥有最多的特洛伊小行星,已知的有28颗[171]。

外太阳系

太阳系的外部区域是巨行星及其大型卫星的所在地,半人马小行星和许多短周期彗星也在这个区域运行。由于它们与太阳的距离较远,外太阳系中的固体物体比内太阳系的行星含有更高比例的挥发物,如水、氨和甲烷,因为此处较低的温度使这些化合物能够保持固体,而不会有明显的升华[24]。

这四颗外行星,称为巨行星或类木行星,合计占围绕太阳运行的质量的99%[h]。这四颗巨行星都有多颗卫星和各自的环系统,然而只有土星的环可以从地球上很容易观察到[95]。 木星和土星主要由熔点极低的气体组成,例如氢、氦和 氖[172],因此它们被称为气态巨行星[173]。天王星和海王星是冰巨行星[174],这意味着它们主要是由天文意义上的冰(熔点高达几百K的化合物[172],例如水、甲烷、氨、硫化氢和二氧化碳等组成[175]。)。这些冰冷的物质也构成了位于海王星轨道之外的巨行星的大部分卫星和小天体[175][176]。

- 木星(4.95–5.46 AU)[D 6] 是太阳系中体积、质量最大的行星。在它的表面,有橙棕色和白色的云带通过大气环流的原理移动,巨大的风暴在表面旋转,如大红斑和白色的“椭圆”。 木星拥有足够强的磁层,可以重定向电离辐射并在其两极上引发极光[177]。 截至 2024 年,木星有 95颗已确认的卫星,大致可以分为三组:

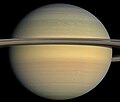

- 土星(9.08–10.12 AU)[D 6]有一个独特的可见环系统,由小的冰屑和岩石颗粒组成,围绕着赤道运行。它与木星一样,主要由氢和氦组成[182]。在土星的南北两极,有比地球直径还大,奇特的六边形风暴。土星有一个磁层,能够产生微弱的极光。截至 2025年,土星有247颗已确认的卫星,分为:

- 在土星环内部或附近运行的超小卫星和牧羊犬卫星。超小卫星只能清除它轨道上的部分尘埃[183],而环的牧羊犬卫星能够完全清除尘埃,在环上形成可见的间隙[184]。

- 内部大型卫星:弥玛斯、恩克拉多斯、特提斯和狄俄涅。这些卫星在土星的E环。它们主要由水冰组成,并被认为具有不同的内部结构[185]。

- 特洛伊卫星:卡吕普索和忒勒斯托(特提斯的托特洛伊),和海伦和波吕丢刻斯(狄俄涅的特洛伊)。这些小卫星与特提斯和狄俄涅共享轨道,要么领先,要么落后[186][187]。

- 外部大卫星:瑞亚、泰坦、海柏利昂、和 伊阿珀托斯[185]。泰坦是太阳系中唯一一颗拥有大量大气层的卫星[188]。

- 不规则卫星:它们的轨道比其他卫星更远,由明显较小的天然卫星组成。 福柏是土星最大的不规则卫星[189]。

半人马小行星是冰冷的彗星状天体,其半长轴比木星长,比海王星短(在5.5到30 AU之间)。这些是以前柯伊伯带和离散盘天体(英语:Scattered Disc Objects,SDOs),它们因外行星引力的摄动而更靠近太阳,预计将成为彗星或被逐出太阳系[43]。虽然大多数半人马小行星是不活跃的,类似小行星,但有些表现出彗星活动,例如发现的第一颗半人马小行星2060 凯龙,因为它接近太阳时会像彗星一样产生彗发,因此它被归类为彗星(95P)[197]。已知最大的半人马小行星,女凯龙星,已知直径约为250 km(160 mi),并且是少数拥有环系统的小行星之一[198][199]。

海王星外区域

海王星轨道之外是“海王星外区域”,有甜甜圈形状的柯伊伯带、冥王星和其它几颗矮行星的家园,还有一个重叠的离散天体盘,它延伸得比柯伊伯带远得多,并向太阳系的轨道面倾斜。整个地区基本上仍未被探索。它似乎是由数以千计,主要由岩石和冰组成的小世界。其中最大的世界直径只有地球的五分之一,并且质量远小于月球。这个区域有时被描述为“太阳系的第三区”,包围着内太阳系和外太阳系 [200]。

柯伊伯带是一个类似于小行星带的巨大碎片环,但主要由冰组成的物体组成[201]。它与太阳的距离从30到50天文单位。尽管其中最大的几颗可能大到足以成为矮行星,但它主要是由太阳系的小天体组成[202]。据估计,有超过100,000个柯伊伯带天体的直径大于50 km(30 mi),但柯伊伯带的总质量被认为只有地球质量的十分之一甚至百分之一[43]。许多柯伊伯带天体都有卫星[203],大多数这些成员的轨道与黄道平面基本倾斜(约10°)[204]。

柯伊伯带大致可分为“传统柯伊伯带天体”和“共振海王星外天体”[201]。后者的轨道周期与海王星的周期成简单的整数比:例如,海王星每绕太阳三圈它就绕两圈,或者每绕两圈它绕一圈。传统带从大约39.4天文单位延伸到47.7天文单位,由与海王星没有共振的天体组成[205]。传统柯伊伯带的成员有时被称为“QB1天体”,以纪念第一个被发现的同类,最初被命名为1992'QB1'(现在被命名为(15760) Albion);它们仍然处于接近原始的低离心率轨道上[206]。

天文学家们强烈地认为柯伊伯带的五个成员是矮行星[202][207]。许多考虑中的矮行星候选者,正在等待进一步的数据进行验证[208]。

- 冥王星(29.7–49.3 AU)是柯伊伯带中已知最大的天体。冥王星的轨道与黄道面倾斜17度,有相对较大的离心率。冥王星与海王星有2:3共振,这意味着海王星每绕太阳三圈,冥王星绕太阳运行两圈。共用这种共振轨道的柯伊伯带天体称为冥族小天体(英语:Plutino)[209]。冥王星有五颗卫星:卡戎、斯堤克斯(英语:Styx)、尼克斯 (英语:Nix)、科伯罗司 (英语:Kerberos)、和许德拉(英语:Hydra)[210]。

- 亡神星(30.3–48.1 AU):它与冥王星处于相同的2:3轨道共振中,并且是仅次于冥王星本身的此类天体[211]。它的偏心率和倾角与冥王星相似,但它的近日点与冥王星的近日点相距约120°。因此,亡神星轨道的 相位与冥王星的轨道相反:亡神星位于远日点(最近一次是在 2019 年),而冥王星位于近日点(最近一次是在1989年),反之亦然[212]。因此,它也被称为“反冥王星”[213][214]。它有一个已知的卫星,万斯[215]。

- 妊神星(34.6–51.6 AU):它于2005年被发现[216]。它与海王星处于 7:12 的临时的共振轨道中[211]。妊神星拥有一个环系统,两颗已知的卫星命名为海亚卡(英语:Hiʻiaka)和纳马卡(英语:Namaka),并且因为旋转得如此之快(每 3.9 小时一次),以至于它被拉伸成一个椭球体。它是柯伊伯带天体碰撞家族的一部分,这些天体具有相似的轨道,这表明数十亿年前喷射到太空的碎片对妊神星造成了巨大撞击[217]。

- 鸟神星(38.1–52.8 AU):虽然比冥王星小,但它是“传统”(即与海王星没有确认共振的柯伊伯带天体)柯伊伯带中已知最大的天体。鸟神星是柯伊伯带中仅次于冥王星的最亮天体。它于2005年被发现,并于2009年正式命名为“鸟神星”[218]。它的轨道比冥王星倾斜得多,为29°[219]。它有一颗已知的卫星S/2015(136472)1[220]。

- 创神星(41.9–45.5 AU):它是经传统柯伊伯带中已知的第二大天体,仅次于鸟神星。它的轨道离心率和轨道倾角都比鸟神星和妊神星的小得多[211]。它拥有一个环系统和一颗已知的卫星,韦沃特(英语:Wywot)[221]。

离散盘与柯伊伯带重叠,但延伸到500天文单位附近,被认为是短周期彗星的来源。据信,离散盘的圆盘状物体在海王星早期向外迁移的引力影响下被扰动到不稳定的轨道上。大多数散射的离散盘天体在柯伊伯带内都有近日点,但远日点在柯伊伯带之外(有些距离太阳超过150天文单位)。离散盘天体的轨道可以从黄道平面倾斜46.8°[222]。一些天文学家认为离散盘只是柯伊伯带的另一个区域,并将离散盘天体描述为“散射的柯伊伯带天体”[223]。一些天文学家将半人马小行星归类为向内散射的柯伊伯带天体,而离散盘天体为向外散射的柯伊伯带天体[224]。

现时,天文学家普遍认为,离散盘中的两个天体是矮行星:

- 阋神星(38.3–97.5 AU):是已知最大的离散盘天体,也是已知质量最大的矮行星。阋神星的发现引发了关于行星定义的争论,因为它的质量比冥王星大25%[225],和大约相同的直径。它有一颗已知的卫星,迪丝诺美亚(英语:Dysnomia)。与冥王星一样,它的轨道高度偏心,近日点为38.2天文单位(大约是冥王星与太阳的距离)和远日点为97.6天文单位,并以44°的角度陡峭地向黄道平面倾斜[226]。

- 共工星(33.8–101.2 AU):除了轨道与海王星处于3:10的共振状态,它是一颗轨道与阋神星相当的矮行星[D 10]。它有一颗已知的卫星,相柳星(英语:Xiangliu)[227]。

太阳系中的一些天体具有非常大的轨道,因此与其它小行星族群相比,它们受已知巨行星的影响要小得多。这些天体被称为扩展海王星外天体,简称ETNO[231]。一般来说,ETNO的半长轴长度至少为150-250 AU[231][232]。例如,541132 Leleākūhonua约每32,000年绕太阳一周,与太阳的距离65-2000天文单位[D 11]。

天文学家将这个族群分为三个子群体。离散盘ETNO的近日点约为38-45AU,其离心率异常高,超过0.85。与规则的离散盘天体一样,它们可能是海王星引力散射的结果,并且仍然与巨行星相互作用。独立ETNO的近日点大约在40-45和50-60天文单位之间,与离散盘的ETNO相比,受海王星的影响较小,但仍然相对靠近海王星。类赛德娜天体或希尔云天体的近日点超过50-60AU,距离海王星太远,不会受到它的强烈影响[231]。

现时,有一颗ETNO被归类为矮行星:

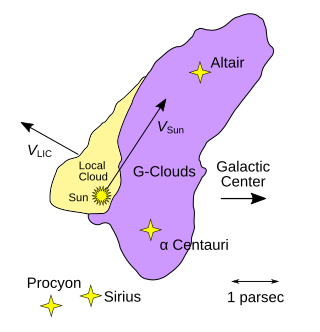

:太阳的星风泡,即太阳圈,是一个由太阳主导的空间区域,其边界位于“终端震波”处。根据太阳相对于本地静止标准的本动速度,星际介质的边界距在太阳的迎风面约为80-100 AU,在太阳背风的距离约为200 AU[234]。太阳风在这里与星际介质碰撞[235],然后急剧减速、凝结并变得更加动荡,形成一个被称为日鞘的巨大椭圆形结构[234]。

理论上,日鞘的外观和行为非常像彗星的尾巴,在迎风侧向外延伸40 AU,但在背风侧延伸的距离是后者的许多倍,可能达到数千AU[236][237]。来自“卡西尼号”和“星际边界探测器”的证据表明,它是在星际磁场的约束作用下被迫形成气泡形状的[238][239],但实际形状仍然未知[240]。

太阳圈外边缘的形状和形式可能受到与星际介质相互作用的流体动力学以及南方盛行的太阳磁场的影响,例如,它的形状是直截了当的,北半球比南半球延伸9 AU[234]。日球层顶被认为是星际介质的开始[88]。在日球层顶之外,大约在230天文单位处,存在弓形激波:太阳穿过银河系时留下的等离子体“尾迹”[241]。 日球层顶外的大型物体仍然受到太阳的引力束缚,但星际介质中的物质流动使微尺度物体的分布均匀化[88]。

其它成员

彗星是[[[太阳系小天体],通常只有几公里的直径,主要由挥发性冰体组成。它们的轨道高度离心,通常是近日点在内行星轨道内,而远日点在冥王星轨道之外。当一颗彗星进入内太阳系时,它靠近太阳会导致其冰冷的表面升华和电离,形成彗发,并且肉眼经常可见的气体和尘埃的长尾[242]。

短周期彗星的轨道周期时间不到200年,长周期彗星的轨道周期长达数千年。短周期彗星被认为起源于柯伊伯带,而长周期彗星,如海尔-波普彗星,被认为起源于奥尔特云。许多彗星群,如克鲁兹族彗星,是由单一母彗星分裂而成的[243]。 一些具有双曲线轨道的彗星可能起源于太阳系外,但很难确定它们的精确轨道[244]。那些挥发物大多被太阳变暖赶走的老彗星通常被归类为小行星[245]。

小于一米的固体物体通常被称为流星体和微流星体(粒径),而多年来一直在争论这两类物体该如何的确切划分[246]。到2017年,国际天文学联合会将直径在〜30微米至1米之间的任何固体物体指定为流星体,并贬低了微流星体的分类,而是将较小的颗粒简单地称为“尘埃颗粒”[247]。

一些流星体是通过彗星和小行星解体形成的,而另一些则是通过行星体喷出的撞击碎片形成的。大多数流星体是由硅酸盐和较重的金属如镍和铁组成的[248]。当彗星穿过太阳系时,会产生一系列流星体;据推测,这要么是由于彗星物质的蒸发,要么是由于休眠彗星的简单破裂造成的。当穿越大气层时,这些流星体会因进入大气层而在天空中产生明亮的条纹,称为流星。如果流星体以平行轨迹进入大气层,流星似乎是从天空中的一个点“辐射”,因此这种现象称流星雨[249]。

内太阳系是黄道尘埃云的家园,在黑暗、未受污染的天空中,它以朦胧的黄道光呈现。它可能是由与行星的引力相互作用引起的小行星带内的碰撞产生的;最近提出的一种起源是来自火星的物质[250]。外太阳系有一个宇宙尘埃云。它从大约10 AU延伸到大约40 AU,可能是由柯伊伯带内的碰撞造成的[251][252]。

边界区域和不确定性

太阳系的大部分地区仍然未知。了解数千天文单位以外的地区很困难,因此这一区域几乎仍全未测绘。这一地区的研究取决于对那些轨道恰好受到扰动的少数物体的推断,这些物体离太阳较近,但即使如此,也只有当它们碰巧变得足够明亮,可以登记为彗星时,才有可能探测到这些物体[253]。在太阳系的未知区域可能有许多尚未发现的物体[254]。

奥尔特云是一个理论上由多达一万亿个冰质物体组成的球形外壳,被认为是所有长周期彗星的来源[255][256]。用现时的成像科技无法直接观察奥尔特云[257]。理论上,它围绕太阳系的距离约为50,000 AU(〜0. 9ly),可能远至100,000 AU(〜1.8光年)。 . 奥尔特云被认为是由彗星组成的,这些彗星是通过与外行星的引力相互作用从内太阳系喷出的。奥尔特云天体移动非常缓慢,可能会受到罕见事件的干扰,如碰撞、路过恒星的引力效应,或银河系施加的星系潮汐、潮汐力 [255][256]。

截至2020年代,一些天文学家根据扩展海王星外天体轨道的统计方差,假设第九行星(海王星外的行星)可能存在[258]。它们最接近太阳的地方大多聚集在一个扇区周围,它们的轨道也同样倾斜,这表明一颗大行星可能会在数百万年内影响它们的轨道[259][260][261]。然而,一些天文学家表示,这一观测结果可能归因于观测偏差或纯粹的巧合[262]。另一种假设是另一颗恒星的近距离飞越扰乱了外太阳系[263]。

太阳的引力场支配周围恒星的引力估计约为两光年(125,000 AU)。相比之下,对奥尔特云半径的估计不会低于50,000 AU[264]。大部分质量都在3,000到100,000 AU之间的轨道上运行[265]。已知最遥远的天体,如威斯特彗星,其远日点距离太阳大约在70,000 AU[266]。太阳相对于银河系核心的希尔球,即其引力影响的有效范围,被认为可以延伸到一千倍远,并包含假想的奥尔特云[267]。根据格里布·亚历山德罗维奇·切博塔列夫的计算,其数值为230,000 AU[9]。

邻近的天体

在距离太阳10光年的范围内,恒星相对较少,最近的是三合星系统南门二(半人马座α星),它距离太阳约4.4光年,可能位于本地气泡G云中[269]。南门二A星和B星是一对紧密相连的类太阳恒星,而离太阳最近的恒星毗邻星,是一颗以0.2光年的距离绕着这对恒星运行的小红矮星。2016年,一颗潜在的适居系外行星被发现围绕着毗邻星运行,被称为毗邻星b,是离太阳最近的已确认系外行星[270]。

太阳系被本地星际云包围,然而尚不清楚它是嵌入了本地星际云中,还是位于云边缘之外[271]。在距离太阳300光年的区域内的本地泡存在着多个其它的星际云[271]。本地泡的特征是星际介质中直径约300光年的沙漏形空腔或超级气泡。这个气泡充满了高温等离子体,这表明它可能是最近几颗超新星的产物[272]。

与邻近的每个结构的长度都在数千光年左右,更宽的拉德克利夫波和“分裂”的线性结构(以前的古尔德带)相比,本地泡是一个小的超级气泡[273]。所有这些结构都是猎户座的一部分,猎户座包含了银河系中肉眼可见的大部分恒星[274]。

恒星群在星团中一起形成,然后分解成共同运动的组合。肉眼可见的一个突出的群体是大熊座移动星群,它距离本地泡约80光年。最近的星团是毕宿星团,它位本地泡的边缘。最近的恒星形成区是南冕座分子云、蛇夫座ρ星云复合体和金牛座分子云;后者位于本地泡之外,是拉德克利夫波的一部分[275]。

每10万年会发生一次恒星在0.8光年距离内飞掠过太阳。最近曾接近的是舒尔茨星,它在大约7万年前接近太阳至〜50,000 AU,可能穿过奥尔特云的外侧[276]。每十亿年就有1%的几率,一颗恒星会在距离太阳不到100 AU的地方经过,这可能会扰乱太阳系[277]。

银河系位置

太阳系位于银河系中,这是一个直径约为100,000光年的棒旋星系,包含1000多亿颗恒星[278]。太阳是银河系外围旋臂之一的一部分,被称为猎户-天鹅臂或本地旋臂[279][280]。它是靠近银河系平面薄盘运行的恒星群中的一员[281]。

它环绕银河系中心的速度约为220公里/秒,因此每2.4亿年完成一次公转[278]。这场公转被称为太阳系的银河年[282]。太阳向点是太阳穿过星际空间的路径方向,在明亮恒星织女一的西南方靠近武仙座的方向上[283]。黄道平面与银河平面成约60°角[c]。

太阳以近乎圆形的轨道围绕银河中心(超大质量黑洞人马座A*所在的位置)运行,距离为26,660光年[285],以与旋臂大致相同的速度运行[286]。如果它的轨道靠近中心,来自附近恒星的引力牵引可能会扰动奥尔特云,并将许多彗星送入太阳系内部,产生对地球生命具有潜在灾难性影响的碰撞。在这种情况下,银河中心的强烈辐射可能会干扰复杂生命的发展[286]。

太阳系在银河系中的位置是地球上生命进化的一个因素。旋臂是 超新星、引力不稳定性和可能破坏太阳系的辐射的家园,但由于地球停留在本地支流中,因此不会频繁地穿过旋臂,这为地球的生命进化提供了长期的稳定性[286]。然而,根据有争议的湿婆假说,太阳系相对于银河系其他部分的位置变化可以解释地球上的周期性灭绝事件[287][288]。

发现和探索

几个世纪以来,人类对太阳系的了解逐渐增长。直到中世纪晚期-文艺复兴,从欧洲到印度的天文学家都认为地球是静止在宇宙中心[289]与在天空中移动的神圣或空灵物体截然不同。尽管 希腊哲学家萨摩斯的阿里斯塔克斯推测出了日心说重新排序宇宙,尼古拉·哥白尼是已知第一个提出一种数学预测的日心说系统的人[290][291]。

日心说并没有立即战胜地心说,但哥白尼的工作有其拥护者,特别是 约翰·开普勒。开普勒使用一个改进的日心模型,该模型在哥白尼的基础上通过允许轨道是椭圆形的,以及第谷·布拉赫的精确观测数据,产生了“鲁道夫星历表”,使得能够准确计算当时已知行星的位置。皮埃尔·伽桑狄(英语:Pierre Gassendi)用它们预测了1631年的水星凌日;同样的,杰里迈亚·霍罗克斯(英语:Jeremiah Horrocks)也用它预测了1639年的金星凌日。这有力地证明了日心说和开普勒椭圆轨道的正确性[292][293]。

在17世纪, 伽利略开启了望远镜在天文学中的应用;他和 西门·马里乌斯独立发现木星有四颗卫星在围绕它的轨道上运行[294]。克里斯蒂安·惠更斯接续著这些观察发现了土星的卫星 泰坦和土星环的形状[295]。1677年,爱德蒙·哈雷观察水星从太阳前面经过的水星凌日,使他意识到对行星的太阳视差观测(更理想的是利用金星凌日)可以使用三角学来确定地球、金星和太阳之间的距离[296]。哈雷的朋友艾萨克·牛顿,在他1687年的权威著作《自然哲学的数学原理》,证明了天体与地球在本质上没有区别:同样的运动定律和引力适用于地球和天空上的天体[56](p. 142)。

“太阳系”一词于1704年进入英语,当时约翰洛克(英语:John Locke)用它来取代太阳、行星和彗星[297]。 1705年,哈雷意识到,有一颗反复看到的彗星是同一个天体,每75-76年定期返回一次。这是第一个证明除了行星之外,任何天体都反复绕太阳运行的证据[298]。然而小塞内卡在1世纪就对彗星提出了这个理论[299]。对1769年的金星凌日仔细观测使天文学家能够计算出地球与太阳的平均距离为 93,726,900英里(150,838,800千米),仅比现代值高0.8%[300]。

天王星,自1690年以来即偶尔被观测到,甚至可能在自古代也曾看见过,但直到1783年,它才被认为是一颗在土星之外运行的行星[301]。1838年,弗里德里希·威廉·贝塞尔成功地测量了恒星视差,这是地球绕太阳运动产生的恒星位置可见的变化,为日心说提供了第一个直接的实验证明[302]。海王星在几年后的1846年被确定为一颗行星,这要归功于它的引力导致天王星的轨道发生了轻微但可探测的变化[303]。对水星轨道异常的观测,导致对祝融星的搜寻。这是一颗被认为应该位于水星内部的行星,但这个假设与搜寻的尝试在 1915年被阿尔伯特·爱因斯坦的广义相对论否决了[304]。

在20世纪,人类开始了围绕太阳系的太空探索,从1960年代开始在太空放置望远镜[305]。到1989年,所有八颗行星都已被太空探测器访问过[306]。迄今,探测器已从彗星 [307]和小行星中带回样本[308],以及飞掠过太阳的日冕[309],和派访了两颗矮行星(冥王星和谷神星)[310][311]。为了节省燃料,一些太空任务使用了重力辅助机动,例如两艘'旅行者号在飞过外太阳系中的行星时加速[312],以及 派克太阳探测器在飞越金星时减速以靠近太阳[313]。

人类在1960年代和1970年代的阿波罗计划期间登陆月球[314],并将在2020年代以阿提米丝计划重返月球[315]。20世纪和21世纪的发现促使在2006年重新定义“行星”一词,因此冥王星被重分类为矮行星[316],以及对海王星外天体的进一步研究[317]。

研究

对太阳系的长期研究,分化出了这样几门学科:

其他行星系

虽然学者同意另外还有其他和太阳系相似的天体系统,但直到1992年才发现别的行星系。至今已发现几百个行星系,但是详细材料还是很少。这些行星系的发现是依靠多普勒效应,通过观测恒星光谱的周期性变化,分析恒星运动速度的变化情况,并据此推断是否有行星存在,并且可以计算行星的质量和轨道。应用这项技术只能发现木星级的大行星,像地球大小的行星就找不到了。

此外,关于类似太阳系的天体系统的研究的另一个目的是探索其他星球上是否也存在着生命。

相较于其它的行星系统,太阳系缺乏比水星轨道更内侧的行星[74][318] 已知的太阳系也缺乏超级地球(第九行星可能是已知太阳系外的超级地球)[74]。异于平常的是,太阳系只有小的岩石行星和大的气体行星;没有其它中间尺寸的行星典型 -既有岩石也有气体- 所以在地球和海王星(半径是地球的3.8倍)之间似乎没有空隙。此外,那些超级地球的轨道也都比水星更靠近母恒星[74]。这导致假设所有的行星系统开始时都是很靠近的行星,然后经由一系列的碰撞造成行星质量的压实,导致形成几颗大的行星,但是在太阳系的碰撞造成它们的毁损和弹射[319][320]。

太阳系的行星轨道都接近圆形,与其它的系统相比,具有小的轨道离心率 [74]。虽然试图部分以径向速度解释检测方法上的偏差 和数目相当高的部分以长期作用来解释,但确切原因仍未确定[74][321]。

太阳与八大行星数据表

天体总览

视觉摘要

这一节是太阳系天体的影像,图像调成相同的大小,不代表实际比例,另外选取了较好品质的影像,图像按照体积排序。有一些天体没有被放上,是因为其没有高品质的影像,像是阋神星。

|

|

|

|

|

|

|

| 太阳 (恒星) |

木星 (行星) |

土星 (行星) |

天王星 (行星) |

海王星 (行星) |

地球 (行星) |

金星 (行星) |

|

|

|

|

|

|

|

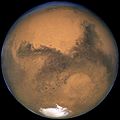

| 火星 (行星) |

木卫三 (木星的卫星) |

土卫六 (土星的卫星) |

水星 (行星) |

木卫四 (木星的卫星) |

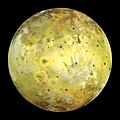

木卫一 (木星的卫星) |

月球 (地球的卫星) |

|

|

|

|

|

|

|

| 木卫二 (木星的卫星) |

海卫一 (海王星的卫星) |

冥王星 (柯伊伯带矮行星) |

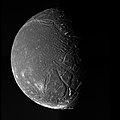

天卫三 (天王星的卫星) |

土卫五 (土星的卫星) |

天卫四 (天王星的卫星) |

土卫八 (土星的卫星) |

|

|

|

|

|

|

|

| 冥卫一 (冥王星的卫星) |

天卫二 (天王星的卫星) |

天卫一 (天王星的卫星) |

土卫四 (土星的卫星) |

土卫三 (土星的卫星) |

谷神星 (主带小行星) |

灶神星 (主带小行星) |

|

|

|

|

|

|

|

| 土卫二 (土星的卫星) |

天卫五 (天王星的卫星) |

海卫八 (海王星的卫星) |

土卫一 (土星的卫星) |

土卫七 (土星的卫星) |

土卫九 (土星的卫星) |

土卫十 (土星的卫星) |

|

|

|

|

|

|

|

| 土卫十一 (土星的卫星) |

司琴星 (主带小行星) |

土卫十六 (土星的卫星) |

土卫十七 (土星的卫星) |

梅西尔德星 (主带小行星) |

土卫十二 (土星的卫星) |

艾女星 (主带小行星) |

其他资料

太阳系中包含众多固态表面,直径超过1公里的天体的总表面积达17亿平方公里。

某些占星术士和神秘主义者认为太阳其实是一个双星系统的主星,在遥远的地方存在着一个伴星,名为“涅米西斯”(Nemesis,有译作复仇女神)。该假设是用作解释地球出现生物大灭绝的一些规则性,认为其伴星会摄动系内奥尔特云中的小行星和彗星,使其改变轨道冲进太阳系,增加撞击地球的机会并出现定期生物灭绝[来源请求]。

相关条目

- 行星际航行

- 太阳系地质特征列表

- 太阳系流体静力平衡天体列表

- 太阳系极端值列表

- 太阳系天体大小列表

- 太阳系概述

- 行星助记符

注解

参考资料

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads