Нюрнбергский процесс

судебный процесс стран-победительниц над отдельными функционерами Третьего Рейха Из Википедии, свободной энциклопедии

Нюрнбе́ргский проце́сс (англ. Nuremberg trial, нем. Nürnberger Prozess, фр. Procès de Nuremberg) — первый и ключевой из серии судебных процессов над рядом военных преступников нацистской Германии[1], проходивших во Дворце юстиции города Нюрнберга после окончания Второй мировой войны, в 1945—1949 годах. В ходе процесса, открывшегося 20 ноября 1945 года, перед беспрецедентным судебным органом — Международным военным трибуналом (МВТ) из восьми судей, представлявших четыре страны антигитлеровской коалиции, группе бывших руководителей нацистской Германии были предъявлены обвинения в преступлениях. Обвинительное заключение, подготовленное командами прокуроров из США, Великобритании, СССР и Франции, содержало четыре пункта: преступления против мира, преступления против человечности, нарушение законов войны (военное преступление) и заговор с целью совершения данных преступных действий.

| Нюрнбергский процесс | |

|---|---|

| |

| |

| Обвиняемые | 24 бывших высокопоставленных лица нацистской Германии во главе с Германом Герингом; ряд организаций нацистской Германии |

| Состав обвинения |

• Планы нацистской партии, включающие преступление агрессии;

|

| Место | Дворец юстиции, Нюрнберг |

| Суд | Международный военный трибунал (МВТ) |

| Председатель суда | Джеффри Лоуренс |

| Судьи | Фрэнсис Биддл, Джон Паркер, И. Т. Никитченко, А. Ф. Волчков, Норман Биркет, Анри Доннедье де Вабр и Робер Фалько |

| Начало суда | 20 ноября 1945 |

| Окончание суда | 1 октября 1946 |

| Текст решения | Приговор Международного военного трибунала |

| Решение | |

| см. Список обвиняемых Нюрнбергского процесса | |

| Приговор | заговор, военная агрессия, военное преступление и преступления против человечности |

| Медиафайлы на Викискладе | |

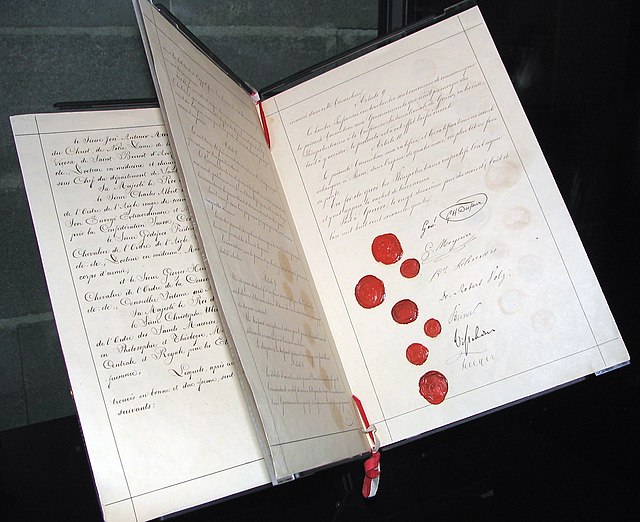

Устав МВТ, определявший полномочия и процедуры данного судебного органа, был принят 8 августа 1945 года после проведения сложных и длительных переговоров в ходе Лондонской конференции — как приложение к межсоюзническому соглашению «О судебном преследовании военных преступников европейских стран оси», впоследствии подписанному девятнадцатью другими странами. Устав, в котором были соединены принципы общего и континентального права, предполагал создание временного трибунала для суда над главными руководителями Рейха, «преступления которых не были связаны с определённым географическим местом». МВТ наделялся правом объявить любую группу или организацию преступной, что предполагало уголовное осуждение в дальнейшем всех лиц, входивших в данную группу. В реалиях послевоенной Германии речь шла о миллионах людей.

На первой технической сессии, проходившей 18 октября в официальном месте размещения трибунала — в Берлине — суду было представлено обвинительное заключение против двадцати четырёх бывших национал-социалистических руководителей, во главе с Германом Герингом, и ряда организаций: СС, СА, СД и гестапо, руководящий состав НСДАП, Имперский кабинет министров, генеральный штаб и Верховное командование вермахта. Обвинение впервые ввело в официальный документ новый термин, «геноцид».

В выступлениях прокуроров, прежде всего в ходе их вступительных речей, четыре представителя стран-победительниц изложили своё видение событий Второй мировой войны — все они попытались «придать смысл» недавно завершившемуся конфликту. Представляя МВТ документы и свидетелей, прокуратура смогла развеять сомнения в том, что истории людей, переживших Холокост и оккупацию, не являлись преувеличением. В ходе своей защиты подсудимые отрицали свою вину в совершении массовых преступлений: они пытались доказать, что армии и правительства стран антигитлеровской коалиции вели себя аналогичным образом и что полную ответственность за все преступления, санкционированные властями Рейха, несли умершие к тому моменту Адольф Гитлер, Генрих Гиммлер и Рейнхард Гейдрих. Подсудимые также утверждали, что они не были в полной мере информированы либо абсолютно не знали о данных преступлениях и их масштабе.

Преодолев множество разногласий, судьи МВТ к 1 октября 1946 года смогли сформировать общую позицию по основным правовым принципам процесса и конкретным приговорам отдельным лицам. В отношении двух обвиняемых дело было прекращено, трое были оправданы, четверо были приговорены к лишению свободы на срок от 10 до 20 лет, трое получили пожизненные сроки, а 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Десять из них были повешены 16 октября: Мартин Борман предстал перед судом заочно, а Геринг покончил жизнь самоубийством после вынесения приговора. Руководство НСДАП, СС, СД и гестапо были признаны преступными организациями, но их члены подлежали только индивидуальному уголовному преследованию за конкретные деяния; кабинет министров, СА и командование вермахта были оправданы. Катынский расстрел, в последний момент внесённый советской стороной в обвинительное заключение, не был упомянут в итоговом тексте приговора.

Процесс, шедший на четырёх языках и затянувшийся на 316 дней, оставил после себя более сорока томов стенограмм и доказательств. Он получил широкое и предельно противоречивое освещение в историографии: если одни историки и юристы воспринимали его как пример международного сотрудничества, направленного на верховенство закона, то другие видели в нём лишь пример «правосудия победителей». Нюрнбергский процесс оказал значительное влияние как на развитие международного уголовного права и правосудия переходного периода, так и на деятельность организаторов этнических чисток и государственного террора второй половины XX века. При этом, союзным войскам по антигитлеровской коалиции на процессе не предъявлялись какие-либо иски и не предъявлялись обвинения, по части совершённых с их стороны военных преступлений в ходе данного конфликта, потому что они были победившими державами, которые тогда держали всю Европу под своей военной оккупацией, что омрачало исторический авторитет деятельности трибунала по части правосудия вершившегося лишь со стороны победителя над побеждённым противником[2][3]

Предыстория: Военные преступления

Суммиров вкратце

Перспектива

К моменту окончания Второй мировой войны вооружённый конфликт веками являлся стандартным способом разрешения споров между государствами. По окончании многочисленных войн древнеримский принцип vae victis (горе побеждённым) — согласно которому победители могли как угодно обращаться с побеждёнными — оставался в силе. На тот момент не существовало ни общепризнанных ограничений прав победителей наказывать бывших противников, ни определения военных преступлений, — хотя уже существовало понятие «законы и обычаи войны», постепенно формировавшее современное представление о допустимых способах ведения вооружённых конфликтов. Побеждённые в те годы могли надеяться как на снисходительность, связанную с признанием того, что «на войне иногда происходят неприятные вещи», так и рассчитывать на возмездие за сам факт того, что они сражались[4].

До Первой мировой войны

В XVII веке голландский юрист Гуго Гроций в своей книге «О праве войны и мира» собрал и изучил различные законы и обычаи войны, став одним из первых, кто сформулировал систему принципов, направленную на регулирование вооружённых конфликтов. Как и большинство его современников, «отец международного права» Гроций в 1625 году основывался преимущественно на опыте Тридцатилетней войны, на тот момент являвшейся самым разрушительным конфликтом в истории Европы. Со второй половины XIX века теоретические воззрения Гроция стали иметь и практические последствия: в частности, основание Красного Креста сделало возможным как уход за ранеными, так и обеспечение базовых прав военнопленных[5].

При этом «нормативные идеалы» о принципах международного права, высказывавшиеся философами и юристами, начиная со времён Древней Греции и Древнего Рима, часто имели под собой вполне материальные основания. Исторические исследования конца XX века показывали, что в большинстве главных теорий международного права, формулировавшихся начиная с XVI века, можно было проследить зависимость автора от «патронажа» — влияние как личных, так и государственных интересов. Эпоха Великих географических открытий вкупе с колонизацией Америки формировали конкретно-исторический фон и для развития принципов международного права, и для формирования такой концепции, как «цивилизация»[6]. В частности, идеи голландца Гроция о свободе мореплавания (свободе морской торговли) разделялись его британскими читателями и отчасти были основаны на наследии профессора Оксфордского университета Альберико Джентили. Те же идеи не находили поддержки у иезуита Луиса Молины, являвшегося профессором испанских и португальских университетов — и отстаивавшего идею распространения государственного суверенитета на океанские пространства (см. Восьмидесятилетняя война)[7][8][9].

В тот же период соотношение между суверенитетом независимого государства и правом международного сообщества наказывать нарушителей некодифицированного естественного права обсуждалось юристами и философами на конкретных примерах из Северной и Южной Америки. Так, Гроций полагал, что каннибализм американских индейцев был достаточным основанием для их истребления и оккупации земель, на которых они проживали. Одновременно «Тацит Германии» Самуэль фон Пуфендорф, основываясь на опыте межрелигиозных столкновений Тридцатилетней войны, полагал, что начало боевых действий, связанное с распространением идеологем одного народа на другой, являлось абсолютно неприемлемым. Многие профессора университетов Священной Римской империи были согласны с тем, что даже употребление в пищу индейцами мяса голландских, испанских или португальских «искателей приключений», добровольно отправившихся на другой континент, не было законным основанием для массового истребления коренных народов[10][9][11].

После окончания эпохи активной европейской колонизации Гаагские конвенции 1899 и 1907 годов, подписанные большинством стран мира, установили правила войны на суше и на море: они ограничили типы оружия, которое могли использовать воюющие стороны, и отрегулировали права нейтральных сторон. Серия Женевских конвенций, заключённая с 1864 по 1929 год, также внесла свой вклад в юридическое закрепление принципов войны. К 1914 году международное сообщество определилось с определением военных преступлений. Но принятые решения нельзя было назвать полноценными законами — не существовало согласованных санкций, которые должны были применяться к тем, кто нарушил сформулированные правила; не существовало и международных судов, в которых подобные преступления можно было рассматривать[5].

Кроме того, санкции за военные преступления распространялись исключительно на «маленьких людей» (англ. small fry) — отдельных солдат и офицеров, которые признавались виновными в особо заметных «злодеяниях»; лидеры стран (англ. big fish), даже если они потворствовали или поощряли подобные действия, как правило, оставались безнаказанными. Правовые отношения между руководителями и исполнителями оставались ключевым вопросом международного уголовного права как в XX, так и в начале XXI века. Неадекватность механизма международного права, действовавшего в XIX веке, была продемонстрирована событиями Первой мировой войны[5][12].

Версальский мир и Лейпцигские процессы

С первых дней Великой войны общественность стран Антанты получала детальные истории о «зверствах гуннов» — хотя некоторые из этих историй и содержали элементы правды, большинство из них были «плодом мрачного воображения». Подобные истории, направленные на усиление боевого духа вооруженных частей союзников по Первой мировой войне, привели к непредвиденному результату: широкая общественность стала активно требовать не только военной победы, но и наказания тех высокопоставленных лиц, которых были ответственны за разработку военных планов и издание преступных приказов[13][14].

Первоначально идея суда над Кайзером получила некоторую политическую поддержку: лидеры Антанты формально вписали пункт о вине Германской империи в начале войны в текст Версальского мирного договора (ст. 231), а в статье № 227 обвинили самого кайзера Вильгельма II в «высшем преступлении против международной морали и святости договоров». Однако постепенно от идеи международного разбирательства над германскими руководителями отказались и политики. Компромиссным решением проблемы ответственности за военные преступления стало создание судов в самой Германии — при участии международных наблюдателей. В конце 1922 года в Имперском суде начались Лейпцигские процессы, ставшие «первопроходцами» в международном уголовном праве. Эти процессы потерпели неудачу — ни обвиняемые, ни свидетели в большинстве своём не явились на суд. Из списка в 901 фамилию[k 1], включавшего в себя ведущих германских генералов, 888 человек были оправданы; остальные получили небольшие тюремные сроки, а несколько осуждённых сбежали из тюрьмы[13][16][17][18].

Неудача преследования преступников после Первой мировой войны — как германских, так и османских — определила отношение ряда ключевых политиков и дипломатов к новой попытке, предпринятой в годы Второй мировой[13][16][17][18].

В годы Второй мировой войны

Если опыт Первой мировой войны сложно было отнести к успешным опытам применения международного (уголовного) права, Великая война всё же привела к новым взглядам на саму проблему борьбы с военными преступниками. Идея о том, что руководители должны быть наказаны за политику, которая привела к преступным действиям, стала частью послевоенной дискуссии. Юристы разделили проблему на две части: (i) преступления против военнослужащих противоположной стороны и (ii) преступления против гражданского населения; также прозвучали и призывы рассматривать саму войну как преступление. Политики всё больше склонялись к концепции международного суда — в противовес правосудию со стороны победителей. В то же время события в Лейпциге, называвшиеся современниками фарсом, дискредитировали идею использовать местные суды для преследования подозреваемых в военных преступлениях. Надежда на международное сообщество — прежде всего, в лице Лиги Наций — также не оправдались[19][20].

Первые заявления и декларации

Новая мировая война, разразившаяся в сентябре 1939 года, дала толчок для юридической дискуссии, сделав снова актуальными вопросы о военных преступлениях. И каждая союзная нация в период между 1939 и 1945 годами официально требовала наказания для тех, кто совершил военные преступления. Во время войны как власти нацистской Германии, так и военные Антигитлеровской коалиции создавали военно-полевые суды для отправления правосудия в отношении своих граждан. В апреле 1942 года глава советского внешнеполитического ведомства Вячеслав Молотов направил всем послам стран, с которыми СССР имел дипломатические отношения, ноту «О чудовищных злодеяниях, зверствах и насилиях немецко-фашистских захватчиков в оккупированных советских районах и об ответственности германского правительства и командования за эти преступления», в которой заявил о «документально установленной» ответственности властей нацистской Германии за военные разрушения[19][21].

Таким образом, вся полнота ответственности гитлеровского правительства и командования за проводимое германской армией опустошение захваченных советских земель… и весь причиняемый этим советскому государству и отдельным гражданам ущерб, — должна считаться точно и документально установленной.— Молотов, «О чудовищных злодеяниях», 28 апреля 1942

Весной 1942 года, под руководством прокурора Андрея Вышинского и при участии правоведа Арона Трайнина, была создана специальная комиссия, целью которой была международно-правовая оценка перспектив взыскания репараций за ущерб: основой работы комиссии стал опыт Первой мировой войны и Версальского договора. В ноябре того же года под формальным руководством Николая Шверника и при фактическом руководстве Вышинского была создана советская «Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков»; к 1944 году в республиках и областях СССР были созданы 19 местных комиссий[22][19][23][24].

В 1943 году прошёл Краснодарский процесс «над пособниками немецких оккупантов», а в ходе Харьковского процесса власти СССР осудили и казнили трёх немецких офицеров[k 2]. Процессы получили широкое освещение как в советской, так и в иностранной прессе. В тот же период, 19 октября 1942 года, в газете «Правда» вышла статья с жёсткой критикой британского правительства за непроведение суда над заместителем фюрера Рудольфом Гессом, находившимся к тому моменту в руках британских властей более года. За пять дней до этого СССР распространил правительственное заявление «Об ответственности гитлеровских захватчиков и их сообщников за злодеяния, совершаемые ими в оккупированных странах Европы»[26][19][23][24].

С постепенным осознанием властями стран Антигитлеровской коалиции скорого окончания боевых действий, проблема наказания преступников становилась всё более актуальной — становился понятен и масштаб проблемы (тысячи подозреваемых). Заметно сильнее, чем в годы Первой мировой войны, стало и убеждение, что лидеры страны-противника сформировали преступный режим: что военные преступления являлись частью преднамеренной политики и что нацистские руководители являются теми, кто нёс наибольшую ответственность и заслуживал наиболее сурового наказания[19].

Неуверенность конца Великой войны, связанная с невозможностью доказать в судебном порядке, кто был инициатором конфликта, сменилась уверенностью, что национал-социалисты спланировали войну и осуществили свой замысел — вопреки существовавшим договорам и гарантиям. Масштаб деяний также был принципиально другим: если в ходе Первой мировой войны «злодеяния» были явно преувеличены, то во время Второй мировой масштаб событий был недооценён современниками. Начавшееся в конце войны освобождение концентрационных лагерей привело к первому пониманию размера будущей проблемы ответственности за «политическую систему убийств». В годы войны правительства союзников также стали выдвигать угрозы наказания за военные преступления, что отражало как общественные настроения, так и надежду удержать отдельных акторов от новых преступных действий. Впервые в истории наказание за военные преступления стало не просто результатом самой войны, но было объявлено официальной политикой в ходе неё[19].

При этом сами формулировки призывов к правосудию, инициаторами которых выступали восточноевропейские правительства в изгнании, прежде всего правительства Польши и Чехословакии, оставались расплывчатыми. Так, в октябре 1941 года, когда Соединённые Штаты всё ещё формально были нейтральной державой, президент Франклин Рузвельт обратил внимание общественности на массовую казнь заложников во Франции и предупредил, что «однажды произойдёт ужасное возмездие». В том же месяце британский премьер-министр Уинстон Черчилль присоединился к Рузвельту — добавив, что «зверства, совершенные в Польше, Югославии, Норвегии, Голландии, Бельгии и, особенно, на русском фронте, превосходят всё, что было известно в самые мрачные и самые зверские эпохи человечества». Черчилль также отметил, что «наказание за эти преступления теперь должно считаться одной из главных целей войны». Британское правительство особенно остро отреагировало на казнь пяти десятков британских лётчиков, совершивших побег из лагеря для военнопленных «Stalag Luft III» в Загане. Кроме того, во время Варшавского восстания 1944 года союзники предупреждали национал-социалистические власти, что к захваченным польским солдатам следовало относиться как к законным комбатантам, то есть в рамках Женевской конвенции[19][27].

Вопрос о конкретных мерах наказания оставался открытым. В январе 1942 года представители девяти оккупированных стран Европы — Бельгии, Чехословакии, Греции, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Югославии и Франции — провели в Лондоне конференцию, где затронули вопросы наказания. 13 января была опубликована совместная декларация, гласившая, что «международная солидарность необходима для того, чтобы избежать актов мести как ответа на акты насилия». Также предполагалось, что международная солидарность поможет «удовлетворить чувство справедливости, свойственное цивилизованному миру». Привлечение к ответственности не только тех, кто непосредственно совершал преступления, но и тех, кто их организовывал, также стало частью декларации (см. командная ответственность). Амбициозная Сент-Джеймская декларация[англ.] («Декларация, подписанная в Сент-Джеймском дворце») была одобрена правительствами Великобритании, США и СССР, которые присутствовали на конференции в качестве наблюдателей, наряду с Китаем, Британскими Доминионами и Индией[19][28][29].

После принятия декларации правительства премьер-министра Владислава Сикорского и президента Эдварда Бенеша начали настаивать на практических шагах: они предложили организовать воздушные удары по городам и деревням нацистской Германии — в качестве ответа на преступления в Генерал-губернаторстве. Командующий ВВС Соединённого Королевства Чарльз Портал предположил, что в таком случае национал-социалисты начнут совершать больше преступлений: чтобы отвлечь британскую авиацию от ударов по стратегическим целям, имевшим непосредственное значение для исхода войны. Отказав в «ударах возмездия», власти Великобритании вместе с тем осознали, что пропагандистских заявлений было более недостаточно[30][31].

Комиссия ООН по военным преступлениям (UNWCC)

Первый проект международного органа, нацеленного на фактическое расследование военных преступлений, был представлен американским министром Гарри Гопкинсом в июне 1942 года. 20 октября 1943 года в Лондоне из представителей семнадцати государств была создана «Комиссия ООН по военным преступлениям» (UNWCC), начавшая сбор и сопоставление информации о самих военных преступлениях и их участниках. СССР и Всемирный еврейский конгресс (WJC) не вошли в состав UNWCC[32][33][34]. До конца войны комиссия испытывала сложности в своей деятельности, связанные как с недоверием со стороны британских чиновников к самим сообщениям о преступлениях, так и с нежеланием наделять международный орган реальными полномочиями[35][36][37][38]. Желание ряда членов комиссии использовать принцип коллективной ответственности в отношении всех лиц, состоявших в национал-социалистических организациях, также не находило поддержки у юристов[32][39].

После смены руководства UNWCC продолжила собирать улики и имена подозреваемых под председательством нового главы, судьи Роберта Райта[англ.]: за 4,5 года своего существования комиссия составила 8178 дел, включавших имена 36 529 подозреваемых, из которых 34 270 были гражданами Германии. Регулярно ссылаясь на неудачный опыт Первой мировой войны, комиссия стремилась избежать повторения «фиаско» Лейпцигских процессов. С мая 1945 года заседания UNWCC стали регулярно посещаться офицерами Главного командования союзных сил (SHAEF)[40][14].

Московская конференция (1943)

Значительным шагом в прояснении ключевых вопросов деятельности UNWCC стала Московская конференция министров иностранных дел, состоявшаяся в конце октября 1943 года: после конференции Великобритания, СССР и США выпустили совместную декларацию, как осуждавшую «зверства нацистов» в оккупированной Европе, так и гласившую, что «германские офицеры и солдаты и члены нацистской партии… будут отосланы в страны, в которых были совершены их отвратительные преступления, для того чтобы они могли быть судимы и наказаны в соответствии с законами этих освобождённых стран». Ключевым же стало то, что лиц, «преступления которых не связаны с определённым географическим местом» (руководителей), предполагалось предать международному суду. Таким образом, министры иностранных дел создали две группы военных преступников и предложили две формы обращения с ними: (i) национальные действия для «локализованных» преступлений и (ii) международные действия против тех, чьи приказы исполнялись сразу в нескольких странах. Однако сам термин «суд» в отношении второй группы не упоминался. Декларация, включавшая в список нацистских преступлений и Катынский расстрел, стала единственным влиятельным документом по вопросу о наказании преступников, опубликованным от имени трёх союзных держав в годы войны в Европе[41][42][43].

Идея расстрела руководства нацистской Германии на месте имела на тот момент множество сторонников — включая и госсекретаря США Корделла Халла. На Тегеранской конференции в конце 1943 года у участников сложилось впечатление, что советский лидер Иосиф Сталин был готов пойти дальше: он предложил тост «за то, чтобы над всеми германскими военными преступниками как можно скорее свершилось правосудие и чтобы они все были казнены». Советский лидер полагал, что расстрел 50 000 немецких руководителей был бы достаточно показательным; позднее Сталин и Молотов утверждали, что вся идея была только шуткой. Черчилль, присутствовавший на банкете, выразил своё несогласие со сталинским масштабом массовой казни, но не с самой идеей: в течение нескольких предшествующих месяцев он пытался настроить британский кабинет министров против любой формы судебного разбирательства — премьер предпочитал расстрел небольшой группы «архи-преступников» и министр иностранных дел Энтони Иден составил для него список из сорока одной фамилии[44][45][46].

Расправа над Бенито Муссолини и Кларой Петаччи в апреле 1945 года, напоминавшая линчевание, вызвала в странах антигитлеровской коалиции некоторое возмущение своей формой — но не сутью. Так, в марте 1945 года, отвечая в Палате общин на прямой вопрос, Иден передал решение о судьбе Адольфа Гитлера «тому британскому солдату», которому предстояло встретить фюрера. Подобное поощрение линчевания прямо нарушало действовавшие военные нормы, которые исключали расстрел на месте любых военнопленных, вне зависимости от их ранга или личного отношения[44][47].

Кроме того, сам термин «суд» по-разному понимался участниками дискуссии: так британское министерство иностранных дел в 1944 году рассчитывало, что весь судебный процесс над руководителями нацистской Германии займет около шести часов. Роль политиков в процессе над нацистскими преступниками также была неясна: многим казался логичным аргумент, что вина Гитлера и его сподвижников не требовала доказательств (см. ссылка Наполеона Бонапарта на остров Святой Елены). В итоге — в связи с невысоким в годы войны приоритетом проблем, связанных с военными преступлениями — вплоть до окончания боевых действий каждая из основных возможностей: линчевание, формальный суд или полноценный процесс — оставалась открытой[44].

Высадка в Нормандии. Позиция США

Высадка англо-американских сил в континентальную Европу перевела проблему военных преступлений из теоретической в практическую: США и Великобритания встали перед необходимостью выработки согласованной политики в отношении главных военных преступников. Академическая дискуссия о понятии «военные преступления» получила с лета 1944 года фактическое воплощение. Будущий председатель UNWCC Райт в сентябре сообщал Черчиллю, что многие преступники просто сбегут, если не будут немедленно созданы механизмы для их поимки, удержания и суда; Райт предложил создать большое количество военных трибуналов. Черчилль передал письмо Идену, который осознал проблему и написал ответ, в котором предложил, что поскольку армии союзников брали пленных, то они должны быть снабжены списками разыскиваемых лиц и доказательствами их преступлений. Министерство иностранных дел таким образом впервые потребовало от UNWCC отчёта о её деятельности[48][46].

Мы не хотим снова попасть в ловушку Первой мировой войны, когда мы не задержали разыскиваемых лиц ещё на стадии перемирия.— министр Иден, 1944

Признание проблемы не сразу привело в активным действиям: к апрелю 1945 года британские военные власти в оккупированной Германии были раздражены неспособностью лондонского правительства дать чёткие указания относительно действий с подозреваемыми в военных преступлениях. Так, обмен телеграммами между военным министерством и главнокомандующим на Средиземноморском театре фельдмаршалом Харольдом Александером продолжался и в период казни Муссолини: 11 мая Объединённый комитет начальников штабов пообещал своим командирам выслать списки подозреваемых — списки, которые продолжали готовиться. Указанных лиц требовалось задержать; дальнейших указаний приведено не было[48].

Американская официальная позиция в тот период также не была понятна. В течение длительного времени в США у целого ряда государственных лиц существовал определённый скептицизм по поводу количества европейских злодеяний; они полагали, что истории беженцев и сообщения от правительств в изгнании должны были восприниматься как многократно преувеличенные. Так, дипломат Джордж Болл[англ.] сообщал, что «слышал мрачные истории об обращении со славянами, евреями, цыганами и другими»; он добавлял, что не верил данным историям: «я склонен думать, что эти слухи преувеличены». Позднее он писал, что «идея массового уничтожения [людей] находилась настолько далеко за пределами традиционного понимания большинства американцев, что мы инстинктивно отказывались верить в существование подобного»[48].

Изолированные от ужасов войны в Европе, США только в декабре 1944 года испытали на себе жестокость войск СС, когда десятки американских военнопленных были расстреляны в бельгийском Мальмеди. Кроме того, по мере продвижения союзных армий через страны Европейского континента, «концепция преступлений против человечности также приобрела смысл» — кинохроника из освобождённых концентрационных лагерей, включавшая в себя груды трупов, стала достоянием широкой общественности. В апреле британский посол в Вашингтоне лорд Галифакс сообщал министерству иностранных дел, что американская пресса наполнилась сообщениями о военных преступлениях нацистов; тогда же в Палате представителей Конгресса прозвучал призыв ускорить работу UNWCC. В тот же период огромную популярность у зрителей приобрёл псевдодокументальный фильм Джона Фэрроу «The Hitler Gang[англ.]», показывавший приход к власти национал-социалистов[48][36][49].

(29 апреля 1945)

Давление общественности на политиков кратно усилилось в мае, после посещения шестнадцатью редакторами и издателями газет, наряду с сенаторами и конгрессменами, концлагерей Бухенвальд и Дахау. Широкая и устойчивая огласка, не имевшая, по мнению дипломатов, аналогов в истории, привела как посетителей, так и политиков к мысли, что «у нацистов был генеральный план… основанный на политике расчётливой и организованной жестокости». Все участники посещения концлагерей призвали к скорейшим действиям со стороны ООН. Опросы центра изучения общественного мнения при университете Денвера показали, что с января по июль 1945 года отношение граждан США к немцам претерпело качественное изменение: необходимость перевоспитания сменилась мыслью о наказании. Одновременно еврейские организации надеялись спасти хоть какие-то группы евреев, все ещё находившихся в руках национал-социалистических властей: они призывали свои правительства угрожать местью за любые новые убийства[48].

Сами власти Великобритании и США не спешили с заявлениями о наказании: они продолжали опасаться жестокого обращения с сотнями тысяч военнопленных, в случае если бы союзники начали подчеркивать свои намерения покарать преступников. Та же мысль стала как причиной прекращения судебных процессов по военным преступлениям на Сицилии в 1943 году, так и привела к отказу от «сегрегации» подозреваемых в преступлениях, находившихся в лагерях для военнопленных. Только переход к непосредственной оккупации территории нацистской Германии сделал проблему неотложной[48][50].

Поиск подозреваемых. Мондорф-ле-Бен

В июне 1942 года Иден составил меморандум для членов британского правительства, в котором выразил свои опасения по поводу бегства предполагаемых военных преступников в нейтральные страны — прежде всего, в Швецию и Швейцарию[51]. Летом 1943 года, после пресс-конференции Рузвельта, союзники обратились к правительствам нейтральных держав — Швеции, Швейцарии, Турции, Аргентины, Испании, Португалии и (неофициально) Ирландии — по поводу судьбы потенциальных беглецов, но не получили чёткого ответа от стран, которые стремились избежать открытого конфликта с нацистской Германией[52]. Высадка в Нормандии стала поворотным моментом в отношении нейтральных стран: они стали более «сговорчивы» в отношении запросов союзников, хотя и продолжили отмечать отсутствие международно-признанного определения самого понятия «военный преступник»[k 3]. Одновременно запрос Муссолини на убежище в Швейцарии для своей семьи — 6 женщин и 10 детей — в сентябре 1944 года и слухи о прибытии Франца Папена, Иоахима Риббентропа, Вальтера Функа и жены Геринга в Лиссабон сделали проблему более практической[54].

Самоубийство Гитлера, подтверждённое к 1 ноября 1945 года, наряду с самоубийствами Генриха Гиммлера и Йозефа Геббельса, решило часть проблем, стоявших перед союзным командованием. Исчезновение Генриха Мюллера и Мартина Бормана породило множество слухов, но также позволило обойти проблему их осуждения. Однако длинный список нацистских руководителей, которых союзники хотели задержать как военных преступников, был сокращён незначительно. Немногие из них были обнаружены в Берлине в мае 1945 года — большинство уже бежало из столицы Рейха[55].

Бывший курорт Мондорф-ле-Бен (Бад Мондорф) в Люксембурге, ставший лагерем для интернированных Ashcan (букв. зольник), с мая по август 1945 года вмещал в себя 52 «именитых нациста», из которых 15 были выбраны в качестве обвиняемых на Нюрнбергском процессе. Небольшой город стал местом размещения лагеря из-за удобства своего расположения: изолированное поселение стояло на перекрёстке двух тупиковых дорог, что облегчало охрану. Заключённых разместили в шестиэтажном отеле, а американский полковник кавалерии Бертон Эндрюс[англ.] стал начальником лагеря: Эндрюс был обеспокоен как потенциальными попытками самоубийства среди заключённых, так и перспективой их освобождения соратниками (см. Операция «Дуб» 1943 года). Линчевание также рассматривалось им как возможная угроза[56].

Большинство заключённых в Мондорф-ле-Бене не считало себя военными преступниками; при этом большинство заключённых признавало, что некоторые из их коллег являлись таковыми. Так, Папен писал позднее, что «к моему ужасу я оказался в компании Геринга, Риббентропа, Розенберга и их спутников». Многие заключённые уже в тот период приступили к составлению собственных апологий и самооправдательных заявлений, надеясь сохранить свои жизни. В воскресенье 12 августа полковник Эндрюс собрал пятнадцать своих подопечных; на двух машинах скорой помощи их доставили в аэропорт Люксембурга, а затем — на двух самолётах «Скайтрэйн» перевезли в Нюрнберг. Во время полёта Геринг обращал внимание Риббентропа на географические объекты Германии, такие как Рейн, призывая бывшего главу МИДа взглянуть на них «в последний раз»[57][58].

Подготовка процесса: Международный военный трибунал

Суммиров вкратце

Перспектива

У четырёх Союзных держав, сформировавших Международный военный трибунал (МВТ)[k 4], был разный опыт войны. Французские представители должны были считаться с наследием правительства Виши, сотрудничавшего с национал-социалистами. Британские власти, в течение года в одиночестве противостоявшие Третьему рейху, обанкротились из-за военных расходов, а их империя находилась под ударом и после 1945 года. Правительство США в 1940-х годах вышло из многолетней изоляции и было готово взять на себя более активную роль в решении мировых проблем. СССР пережил оккупацию значительной части своей территории, а число советских жертв «поражало воображение». Представители всех союзников намеревались использовать суд, чтобы изложить свою собственную историю войны и сформировать послевоенное будущее — «придать смысл войне». Их общим убеждением было то, что немецкая элита требовала «чистки», реформирования и перевоспитания — прежде чем могла начаться политическая и моральная реконструкция Германии[60][61].

Финальное политическое решение о создании МВТ было принято на Ялтинской конференции. Идея продемонстрировать с помощью судебного разбирательства верховенство права позволяла союзникам представить свою этику как превосходившую национал-социалистическую: что делало весь судебный процесс отчасти «миссионерским» проектом. При этом конкретные детали будущего суда вызывали разногласия. Конференция четырёх держав в Лондоне после долгих и сложных дискуссий создала устав МВТ таким образом, чтобы он гарантированно защищал от судебного преследования «проблемные точки» каждой из стран-победительниц, включая пакт Молотова — Риббентропа и систему сегрегации в США[60][61].

Согласно уставу, юрисдикции МВТ подлежали преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности, совершённые только «военными преступниками европейских стран оси»: что на практике означало преследование исключительно бывших руководителей нацистской Германии[62][63]. Финальный список обвиняемых лиц, полный неточностей и ошибок, был опубликован 29 августа 1945 года: в список вошли Геринг, Риббентроп, Гесс, Кальтенбруннер, Розенберг, Франк, Борман (заочно), Фрик, Лей, Заукель, Шпеер, Функ, Шахт, Папен, Крупп, Нейрат, Ширах, Зейсс-Инкварт, Штрайхер (Штрейхер), Кейтель, Йодль, Редер, Дёниц и Фриче. Ряд потенциальных подозреваемых был пропущен. Случайный, недостаточно продуманный процесс выбора ответчиков отразился как на ходе суда в Нюрнберге, так и на его последующем восприятии историками и юристами[64][65].

После создания МВТ четыре страны-победительницы сформировали свои прокурорские группы, нацеленные на формулирование обвинительного заключения. Член Верховного суда США Роберт Джексон, активно участвовавший в создании трибунала, стал ответственным за обвинение со стороны США. Генеральный прокурор Великобритании Хартли Шоукросс[англ.] стал формальным главой британской группы, хотя фактическое руководство оказалось в руках Дэвида Максвелла-Файфа[англ.]. Советская сторона назначила на пост главного обвинителя от СССР Романа Руденко. Французским коллегой Руденко стал бывший министр юстиции во Временном правительстве Франции в Алжире Франсуа де Ментон; с января 1946 года[66] французскую группу возглавлял юрист и политик Шампетье де Риб[фр.], поскольку Ментон занял пост депутата в Консультативной временной ассамблее[фр.] в Париже[67][68][69].

Стили работы разных прокурорских групп значительно отличались. Если в американской команде, формально называвшейся «Office of the U.S. Chief of Counsel for the Prosecution of Axis Criminality» (OCCPAC) и насчитывавшей 650 человек, регулярно возникали внутренние конфликты, то британские прокуроры вели «командную игру». В то время, как американец Джексон часто интересовался историей правовых проблем, стоявших перед прокуратурой, британец Максвелл-Файф мало обсуждал с коллегами философские проблемы из теории права. Основу французской делегации составляли члены Сопротивления и государственные юристы, получившие краткий курс по истории и культуре Германии[70][71].

Советская прокурорская команда в 192 человека была преимущественно составлена из активных участников показательных процессов 1920—1930-х годов — от Шахтинского дела до Московских процессов, в рамках которых Николай Бухарин и Лев Каменев уже были осуждены за «заговор» с Троцким и Гитлером. Советский подход к управлению предполагал централизацию деятельности прокуроров и судей, работавших по указаниям из Москвы: под руководством Молотова в советской столице одновременно с «Комиссией по Нюрнбергскому процессу» (комиссией Вышинского) была создана «Комиссия Политбюро ЦК ВКП(б) по организации и руководству Нюрнбергским процессом», в которую вошли Вышинский, Константин Горшенин, Богдан Кобулов, заместитель главы НКВД Сергей Круглов и начальник СМЕРШа Виктор Абакумов. В теории такой подход позволял сталинскому политбюро непосредственно влиять на решения трибунала и защищать позицию СССР. Однако на практике бюрократические проволочки приводили к тому, что советские представители не участвовали в дискуссиях судей и прокуроров, не имея позиции Москвы: когда такая позиция появлялась, три другие делегации зачастую успевали прийти к компромиссному решению и советские аргументы не учитывались[72][71].

Обвинительное заключение — совместно составленное четырьмя группами, получившими в своё распоряжение массивы документов из официальных архивов нацистской Германии — состояло из 65 страниц. Американский прокурор Роберт Джексон своим собственным решением выделил «заговор нацистов» в отдельное преступление: таким образом он надеялся «удержать основную часть дела в руках американцев»[73][74]. «Зачастую бессвязный и местами неточный» документ вызвал недовольство у целого ряда его составителей, но получил высокую оценку у прессы[75][76][77]. Обвинение ввело в официальный английский язык новый термин — геноцид, предложенный в 1944 году польско-американским профессором Рафаэлем Лемкиным[78][79][80]. В последний момент советская прокуратура добавила в обвинительное заключение события в Катыни[81][14].

Судьи и адвокаты

Суммиров вкратце

Перспектива

Выбор судей

В начале сентября прокурор Джексон отправился в США, чтобы ускорить принятие решения о назначении американских судей в трибунал. Главным судьёй от США был выбран бывший генеральный прокурор Фрэнсис Биддл, который большую часть своей карьеры был «на шаг позади» самого Джексона. Заместителем Биддла, в тот момент считавшимся «дублёром» без права голоса, стал судья из Южной Каролины Джон Паркер, недобравший в 1930 году одного голоса в Сенате при номинации в Верховный суд. Робер Фалько стал заместителем главного французского судьи, профессора Анри Доннедьё де Вабра, являвшегося сотрудником Института международного права в Гааге[82].

Главным судьёй от СССР стал Иона Никитченко, так же, как и Джексон, участвовавший в организации МВТ; заместителем Никитченко был назначен Александр Волчков, до войны преподававший международное право. В конце августа лорд-канцлер Великобритании обратился с просьбой поехать в Нюрнберг к судье Высокого суда Англии и Уэльса Норману Биркету: Биркет воспринял просьбу как назначение на пост главного судьи, но он стал только заместителем. Основным британским арбитром был выбран Джеффри Лоуренс, судья в Апелляционном суде с 1944 года. Назначение как британских, так и американских судей проходило после консультаций с прокурорами[82][83].

В итоге членами трибунала и их заместителями стали[84][1]:

- от СССР: генерал-майор юстиции Иона Никитченко и полковник юстиции Александр Волчков

- от США: генеральный прокурор Фрэнсис Биддл и судья Джон Паркер

- от Великобритании: лорд-судья Джеффри Лоуренс и судья Норман Биркет

- от Франции: профессор Анри Доннедьё де Вабр и судья Робер Фалько.

Заседания в Берлине

К октябрю 1945 года множество технических вопросов, связанных с ходом процесса, ещё оставались неразрешёнными. После назначения судей основная ответственность за ход судебного процесса перешла от прокуроров к ним. Члены трибунала впервые встретились в Берлине, где официально получили обвинительное заключение, ранее являвшееся секретным, и объявили дату начала судебного разбирательства. С этого момента ключевые события процесса переместились из Лондона, Москвы и Вашингтона в оккупированную Германию[85].

Судья Биддл прибыл на Европейский континент на лайнере «Куин Элизабет». Американцы присоединились к нему в Берлине 8 октября: они потеряли день в Париже, куда их перевезли по ошибке. Британские судьи и их сотрудники разместились в доме, реквизированном для британцев в Контрольном совете; осматривая город, они были шокированы как его состоянием, так и «очевидной бедностью и бедствием немцев». После того, как 9 октября прибыли советские представители, весь Трибунал смог начать устраивать ежедневные встречи в здании Контрольного совета. Почти каждый вечер судьи устраивали совместные ужины, пытаясь наладить неформальные отношения. Непривычной необходимостью для судей стали встречи с прокурорами, ранее ответственными за технические детали процесса[86].

Форма и председательство

Деликатный вопрос о председательстве в трибунале также встал на повестку дня: в тот период в международных судах была распространена практика ротации председателя. Отсутствие преемственности при таком подходе — наряду с нежеланием британцев и американцев видеть советского представителя в кресле председателя — стало причиной выбора постоянного главы трибунала. Британский МИД стремился увидеть судью Лоуренса в роли главы МВТ. Биддл, также желавший занять данный пост, понимал, что «поскольку [американец] Джексон принял ведущее участие в судебном преследовании», председательство ещё одного американца выглядело бы странно. Биддл подошёл к Лоуренсу за кулисами заседания и тактично предложил ему занять пост, уговорив затем и Вабра. Однако 13 октября генерал Никитченко, не посвящённый в уже достигнутые договорённости, выдвинул самого Биддла на пост постоянного президента: Биддл вежливо предложил кандидатуру Лоуренса, одновременно призвав Никитченко руководить работой судей в Берлине[87].

Статус заместителей стал следующим вопросом: судьи-заместители Паркер и Биркет, явно недовольные отведённой для них второстепенной ролью, инициировали пересмотр своих функций. После дискуссии заместители получили право задавать вопросы в суде, голосовать на конференциях судей и получать всесторонние консультации. В зале суда их кресла с низкими спинками, контрастировавшие с высокими спинками у главных судей, были заменены[87].

Форма одежды членов трибунала — военного и международного — также стала темой обсуждения. 10 октября Никитченко предложил трибуналу надеть военную форму; его коллеги хотели мантии, которые, по их мнению, больше «соответствовали нашему разуму и достоинству». Никитченко протестовал против «платьев», поскольку мантии напоминали ему о Средневековье. Лоуренс предложил советскому юристу хоть раз попробовать облачиться в мантию — Никитченко заинтересовался идеей, но добавил, что ничто на свете не побудит его попробовать аллонж. В итоге судьи решили позволить каждому носить то, что ему больше нравилось: оба советских судьи появились в Нюрнберге в форме, остальные предпочли привычные для них мантии[87].

Процедурные вопросы. Борман

После выборов председателя трибунал приступил к решению процедурных вопросов: был организован секретариат, главой которого стал бывший секретарь американского Верховного суда Гарольд Уилли[англ.]. Судьи также собрали списки немецких адвокатов, из которых обвиняемые, если у них не было собственных, могли выбрать себе защитника. К 15 октября был собран список из шестидесяти четырёх юристов. Лоуренс предложил назначить человека, свободно говорившего по-немецки, специальным клерком для разъяснения обвиняемым их прав и раздачи им текста обвинения: таким клерком стал Эйри Нив[англ.], проведший в годы войны несколько месяцев в германских лагерях для военнопленных, включая «Oflag IV-C» в замке Кольдиц[88][89].

Кроме того, после консультации с прокуратурой, трибунал решил оставить имя Мартина Бормана в обвинительном заключении. В тот же период по всей Германии было распространено 200 000 экземпляров уведомлений для Бормана о скором начале процесса над ним. Сообщение о суде в течение четырёх недель передавалось еженедельно на радиостанциях во всех четырёх оккупационных зонах; информация публиковалась и в немецких газетах. Трибунал выпустил второе уведомление, информировавшее членов обвиняемых национал-социалистических организаций об их праве защищать данные структуры. Данное уведомление также активно распространялось и транслировалось: 190 тысяч плакатов было разослано по всей Германии, включая и лагеря для военнопленных[88].

Публикация обвинений

После серии задержек с открытием первого заседания, инициированных Никитенко, что его коллеги воспринимали как период для получения указаний из Москвы, первая официальная сессия трибунала прошла утром 18 октября. В ходе короткой церемонии члены МВТ дали клятву исполнять свои полномочия «честно, беспристрастно и добросовестно», а представитель каждой из прокурорских групп выступил с небольшой речью и представил копию обвинительного заключения на родном языке. Права подсудимых также были зачитаны; публикация самого обвинительного заключения была запрещена до восьми вечера, чтобы она прошла одновременно в столицах четырёх Союзных держав. Была объявлена и дата начала судебного разбирательства по существу, — 20 ноября[88].

На ставший доступным текст обвинительного заключения отреагировала союзническая пресса. Британская газета Daily Telegraph признала, что уже размер документа был достаточен, чтобы перестать критиковать задержку с его публикацией. В статье лондонской газеты Observer отмечалось, что «люди на улице» будут аплодировать обвинительному акту, поскольку «он создает прецедент, называя преступлением то, что, как они сами знают, является преступлением». В той же статье отмечалась и «злая ирония» того, что публикация доклада прошла в период массовой депортации немцев из Судетской области. Газета Daily Express обратила внимание на то, что в документе присутствовал германский генеральный штаб[88]:

В своих кратких, фактических фразах [обвинительное заключение] перечисляет преступления, настолько обширные, настолько кошмарные, что на первый взгляд кажется, что их невозможно вообразить.— из статьи Evening Standard, 19 октября 1945[90]

Реакцию в самой Германии было сложно оценить. В конце августа американский юрист Роберт Кемпнер, путешествуя по немецким городам, провёл собственный опрос: из 100 немцев, с которыми он разговаривал, 79 не знали ни о каком суде над бывшими руководителями. Кемпнер призвал Джексона попытаться привлечь больше внимания к процессу. Журналист Дрю Миддлтон взял для New York Times интервью у 30 бывших граждан нацистской Германии: многие из них выразили неприязнь к «ретроспективным элементам» процесса и считали, что Гитлер был прав в своей борьбе с «диктатом» Версальского мира. Одновременно противники нацизма и те, кто разочаровался в нём, сказали, что они ожидали наказания только некоторых, а не всех обвиняемых. Многие из опрошенных опасались, что судебный процесс вызовет антинемецкие настроения в мире. В целом, начало процесса не вызвало яркой реакции в голодавшей Германии[k 5][91].

Адвокаты

Выбор адвокатов

19 октября 1945 года обвинительное заключение и список адвокатов были вручены самим обвиняемым. Только адмирал Дёниц был готов к такому развитию событий: он написал имя уже выбранного им защитника, которым стал молодой юрист Отто Кранцбюлер, специализировавшийся в военно-морском праве. Дёниц также сообщил, что если ему не позволят работать с Кранцбюлером, то он будет согласен на любого британского или американского адмирала, командовавшего в годы войны подводными силами. Штрайхер заявил, что у него обязательно должен быть адвокат-антисемит, поскольку он уже понял, что «несколько судей были евреями»[92].

На следующий день сотрудники МВТ Нив и Уилли были вызваны на встречу с Биддлом и Паркером: судьи были удивлены тем, что замечания, сделанные обвиняемыми при получении обвинительных заключений, успели появиться на страницах армейской газеты «Stars and Stripes»[k 6]. Кроме того, судьи были шокированы тем фактом, что обвиняемые, находившиеся три месяца в тюрьме, ещё не получили юридического представительства: по законам США этого было бы достаточно для аннулирования процесса. Нив получил приказ от МВТ вернуться в тюрьму Нюрнберга и в течение месяца ежедневно находиться там, оказывая обвиняемым любую помощь, необходимую для поиска адвокатов[92].

К 27 октября одиннадцать обвиняемых нашли себе защитников: во многом благодаря помощи Франка, который ранее состоял президентом Академии немецкого права[англ.], и советам от своих семейных юристов. Трое обвиняемых обратились к одному и тому же адвокату, а Рудольф Дикс[нем.] так долго принимал решение стать адвокатом Шахта, что Шахт успел нанять международного юриста, профессора Герберта Крауса. Папен, также первоначально выбравший Дикса, воспользовался услугами Эгона Кубушока[нем.]. Геринг выбрал в качестве своего адвоката судью Высшего суда Киля Отто Штамера[нем.], который посчитал своей обязанностью защищать бывшего спикера рейхстага. Письмо Кейтеля своему защитнику так долго проходило через тюремную цензуру, ответственность за которую нёс всего один человек, что у генерала возникли подозрения в ограничении его выбора. Трибунал один раз запретил выбор адвоката: Розенбергу было запрещено воспользоваться услугами подсудимого Франка. Трибунал сам назначил только адвокатов для организаций и отсутствовавшего Бормана[93][83].

Заявка от семьи Крупп на услуги британского адвоката Эндрю Кларка вызвала недовольство у чиновников Форин-офиса: дипломаты были решительно настроены максимально затруднить работу юриста в случае его согласия. После того, как 22 октября британская коллегия адвокатов выразила мнение, что Кларку не следовало появляться в Нюрнберге, он принял решение отказать Круппу[93].

Видя неуверенность потенциальных защитников, опасавшихся последствий для них самих в случае участия в процессе над нацистами, судья Биддл неоднократно заявлял, что трибунал полностью доверяет немецким адвокатам, и что защита руководителей Рейха никоим образом не отразится на юристах. После того, как судья Паркер призвал трибунал выразить своё мнение в форме «трибунал считает обязанностью адвокатов обеспечить защиту», немецкие адвокаты стали с бо́льшим энтузиазмом отвечать на письма подсудимых. Так, Роберт Серватиус[англ.] приехал в Нюрнберг, чтобы предложить свои услуги и стал защитником Заукеля. Судьи сочли неприятным, что несколько обвиняемых просили трибунал не назначать их адвокатами евреев: после дискуссии судьи пришли к выводу, что трибуналу всё же следовало принять во внимание вкусы подсудимых. Советское предложение запретить бывшим членам НСДАП защищать руководителей Рейха было отклонена: в итоге более половины адвокатов ранее состояло в рядах национал-социалистической партии. Также было отклонено предложение СССР наделить обвинение правом вето в отношении свидетелей защиты. Позднее трибунал отверг предложение адвокатов ввести обязательно требование для прокуроров передавать защите найденные доказательства невиновности их клиентов: данная континентальная практика была малоизвестна в США[94][95][83].

Мотивы адвокатов, участвовавших в процессе, заметно отличались: если Кранцбюлер считал своим долгом защищать германский флот в лице Дёница, то Рудольф Меркель не испытывал никакого желания защищать гестапо — только настойчивость его семьи привела к тому, что Меркель согласился стать защитником «этих палачей». Аналогично произошло и с Фритцем Заутером[нем.]. Случайность также сыграла свою роль: молодой сотрудник Заутера, Альфред Зайдль, пошёл в тюрьму от имени своего начальника только посмотреть на некоторых из возможных клиентов — и был «схвачен» Франком. Ежемесячное вознаграждение в 3500 марок — 5200 марок за двух клиентов — также являлось стимулом для адвокатов, пусть и уступавшим в своей привлекательности американскому армейскому рациону, включавшему в себя мыло, шоколад и сигареты[93][96][83]. В начале ноября 1945 года генерал Дуайт Эйзенхауэр выдал трибуналу 50 000 долларов США наличными в качестве аванса на расходы[14].

Критика адвокатов

Наладив рабочий процесс с большинством защитников, трибунал всё же испытывал сложности с адвокатом СС и СД Людвигом Бабелем (Ludwig Babel), регулярно делавшим необоснованные заявления. Бабель, полагавший, что действия германской армии в оккупированных странах были спровоцированы «незаконными действиями гражданских лиц», предложил трибуналу судить и группы Сопротивления. Когда в апреле 1946 года судьи обнаружили, что адвокат собирал деньги у интернированных членов СС, против самого Бабеля было начато расследование: после получения от председателя земельного суда Нюрнберга-Фюрта отчёта о сборе средств, в августе трибунал уволил Бабеля без выплаты оклада[97].

2 февраля газета Berliner Zeitung опубликовала критическую статью в отношении адвоката Штрайхера, Ханса Маркса (Hans Marx): 5 марта Лоуренс вынес осуждение статьи, написанной для запугивания. Контрольному совету было предложено провести расследование в отношении газеты. 16 февраля газета «Tägliche Rundschau[нем.]» раскритиковала деятельность Курта Кауфмана (Kurt Kauffmann) за сам факт выступления защитником Кальтенбруннера: Контрольному совету также было предложено принять меры. После данных эпизодов новых сообщений о нападках в прессе от защитников не поступало[97].

Утечки в прессу

Попытки использовать прессу со стороны подсудимых также пресекались трибуналом. Когда 4 декабря 1945 года американская газета «Stars and Stripes» начала публиковать ответы обвиняемых — Геринга, Гесса и Кейтеля на вопросник от агентства Ассошиэйтед Пресс по поводу их взглядов на ход войны и на судебный процесс, МВТ прямо запретил подобную практику, как «противоречившую беспристрастному отправлению правосудия». 12 декабря Руденко выразил протест по поводу интервью, которое адвокат Штамер дал газете «Neue Zeitung» 7 декабря; в начале декабря аналогичные интервью американским газетам дали Геринг и Кейтель. Трибунал согласился с советским прокурором, обратившись к адвокатам с просьбой перестать давать интервью и выступать посредниками для своих подзащитных; публикации интервью прекратились[98][99].

Однако истории из жизни обвиняемых в тюрьме продолжали оставаться основной темой освещения в прессе в течение всего процесса. Многие документы передавались журналистам американскими юристами: 5 февраля 1946 года главные обвинители выразили свою обеспокоенность как по поводу количества таких документов, так и по поводу их интерпретации прессой[98].

Ход процесса

Суммиров вкратце

Перспектива

Подготовка помещения

С осени 1945 года Джексон как ответственный за техническую подготовку судебного процесса всё больше времени проводил не в Лондоне, а в самом Нюрнберге, пытаясь руководить подготовкой обвинительного заключения по телефону и почте. Первоначально американские власти предполагали провести судебный процесс в оперном театре Нюрнберга: европейским коллегам постепенно удалось отговорить американцев от столь «явно плохой идеи»[100][101][69].

Дворец юстиции

Армия США в 1945 году частично восстановила социальную и транспортную инфраструктуру города, в котором «коммунальные услуги, связь, транспорт и жильё были разрушены»; армия также занималась обеспечением адекватного воздушного и железнодорожного транспорта, организацией автомобильного парка и установкой телефонов. Только в самом здании Дворца юстиции, в бывшем земельном суде Нюрнберг-Фюрт, американские военные протянули 124 мили телефонных проводов и установили телеграфное оборудование, позволявшее журналистам передавать по всему миру более ста тысяч слов в день. Полковник Роберт Джошуа Джилл (Robert Joshua Gill, 1889—1983) руководил ремонтными работами стоимостью около 10 миллионов рейхсмарок, используя на них как армейские части, так и военнопленных, включая бывших членов СС[100][84][102].

В середине лета здание суда представляло собой руины, ранее использовавшиеся в качестве базы отдыха для американского зенитного подразделения. До войны зал судебных заседаний Schwurgerichtssaal 600 вмещал только 200 человек — его необходимо было расширить до 500 мест. Предполагалось выделить 250 мест для журналистов и создать отдельную галерею для 130 посетителей. В августе при попытке ремонта и расширения в зале провалился пол. Тем не менее, когда представители от групп обвинения прилетели в город 17—18 августа, они увидели прогресс в ходе работ; они также посетили местную тюрьму, где находился Риббентроп. Прокурорские группы начали выбирать и свои будущие помещения: советская делегация выбрала дом на окраине города, просторный и окружённый высокой стеной[100][103].

Система синхронного перевода

Проблемой проведения международного процесса была необходимость вести разбирательство сразу на четырёх языках: на немецком, русском, французском и английском. Главный переводчик Госдепартамента США предложил использовать для этого новый метод — синхронный перевод — уже использовавшийся в отделении Международной организации труда в Женеве. Сын прокурора Джексона, Уильям, связался с компанией IBM в Нью-Йорке, которая смогла немедленно предоставить свою систему International Translator System (ITS). Панель управления системы обеспечивала до пяти языковых каналов, которые подавались в наушники, позволявшие участникам процесса переключаться на любой из представленных языков. IBM передала само оборудование на 200 человек бесплатно, попросив лишь оплатить расходы по транспортировке и отладке[k 7][106][107].

Подполковник Леон Достерт[англ.], до войны специализировавшийся на преподавании иностранных языков, стал ответственным за перевод. Обнаружив, что синхронный перевод требовал «умственной концентрации, беглости, самообладания, бдительности и чёткости в формулировках», Достерт стал нанимать на работу преимущественно молодых двуязычных мужчин. Стенограмму заседаний предполагалось использовать в конце каждого дня для проверки точности передачи слов всех участников процесса и общего качества перевода[106][108].

Посетители суда в Нюрнберге часто отмечали именно систему ITS, налаженную всего за пять дней до начала процесса. Достерт, создавший единый тезаурус для всех переводчиков, сгруппировал своих сотрудников в три команды по двенадцать человек: пока одна команда работала в течение полуторачасовой смены, другая группа отдыхала в специальной комнате в здании суда, продолжая следить за процессом, а третья — получала выходной. Микрофоны в зале имели жёлтую лампочку, чтобы предупредить оратора, что он говорил слишком быстро для переводчиков; красный сигнал означал необходимость остановиться. Шум, производимый их коллегами, мешал работе переводчиков: «страстные» переводы от Марго Бортлин (Margot Bortlin) из Висконсина остались как в памяти целого ряда зрителей, так и на многих аудиозаписях[109][110].

Поскольку большинство американских переводчиков не были носителями немецкого языка, недостаток беглости и бедность их словарного запаса удручали немцев: только работа Вольфа Франка (Wolfe Frank), переводившего все ключевые части процесса, включая двенадцатичасовые показания Геринга, вызывала их полное одобрение. Кроме того, британский судья Биркет был обеспокоен использованием американского английского: он посчитал «преступлением против человечности» использование таких слов, как аргументация, ориентация, активация, мотивация и визуализация[111][112].

Библиотека: Центр обработки документов

Организация документооборота оставалась проблемой в течение всего процесса, особенно в его первой половине: до декабря адвокаты защиты испытывали подозрения, что обвинение скрывало от них важные материалы. Работа Центра обработки документов (библиотеки) во Дворце правосудия по регистрации каждого прибывшего документа и его нумерации улучшила положение. Разделяя документы на серии и проводя собственный анализ содержания — имя обвиняемого и пункт обвинения, к которому относился документ, пять сотрудников центра также снимали и заверяли копии бумаг. Сотрудниками центра был создан и указатель всех доступных документов. Непрекращавшийся до конца процесса поток новых документов приводил к тому, что центр занимал всё новые помещения[113][114].

Библиотека, созданная практически без советского вклада, стала интеллектуальным центром всего Нюрнбергского процесса — она приняла участие в составлении того нарратива, который обе стороны представляли в зале суда. Если юристы регулярно брали себе библиотечные книги о политике, экономике и истории Германии, написанные в годы войны, то правительства и судебные органы стран Европы постепенно начали отправлять запросы на копии документов для использования в качестве доказательств в национальных судебных процессах[98][115][114].

Начало суда. Позиция прокуратуры

Нюрнбергский процесс, хотя и имел юридическую форму, во многом являлся соревнованием идей: в частности, это нашло своё отражение в активном использовании прокурорами неюридической терминологии. Ораторы регулярно ссылались на такие понятия, как цивилизация, человечество и христианство, а также делали отсылки к новому для того времени термину, к «Объединенным Нациям». В своих выступлениях все участники пытались придать смысл только что закончившейся общемировой войне. Массовое использование прокурорами гангстерских метафор при описании руководителей национал-социалистической Германии было следствием того, что нацистский заговор являлся основной сюжетной линией всего процесса[116][117].

Технические вопросы стали первыми в повестке дня МВТ, собравшегося в Нюрнберге. Трибунал также должен был принять решения о готовности подсудимых предстать перед судом: Юлиус Штрайхер, несмотря на невротическую одержимость теорией еврейского заговора, был признан юридически вменяемым, а с 75-летнего промышленника Густава Круппа, находившегося практически в коме, обвинения были сняты. 17 ноября 1945 года судьи отклонили американское предложение о добавлении в обвинение имени другого члена династии Крупп, Альфрида взамен Густава[118][119][1].

Утром 20 ноября судья Лоуренс открыл Нюрнбергский процесс. Во второй день американский прокурор Джексон начал оглашение версии обвинения своей речью: Джексон пообещал, что обвинение продемонстрирует, что подсудимые объединились для выполнения общего плана, который мог быть реализован только путём завоевательной войны[120][121]. Пресса сочла речь Джексона, занявшую почти весь день и явно направленную на общемировую аудиторию, великолепной; советская пресса, включая газеты «Правда» и «Известия», напечатала крупные выдержки из неё. Внешним наблюдателям стало понятно, что Джексон рассматривал процесс не как простое судебное разбирательство против нескольких преступников, а как важный шаг в развитии международного права, направленный на предотвращение будущих войн[120][121][122].

В отличие от Джексона, британский прокурор Шоукросс в своей вступительной речи утверждал, что закон, который МВТ должен был применить, уже существовал. Шоукросс выделил ⅔ своей речи непосредственному описанию актов агрессии, полагая важным отразить преднамеренное нарушение нацистской Германией территориальной целостности и политической независимости соседних стран. Британское профессиональное сообщество адвокатов посчитало выступление их коллеги удачным, однако советская делегация выразила протест против британского нарратива о нападении на СССР: после речи Шоукросса комиссия Вышинского в Москве начала собирать компромат на тему предвоенного сотрудничества властей Великобритании с Гитлером[123][122][124].

17 января 1946 года французский прокурор Ментон начал представлять дело о военных преступлениях и преступлениях против человечества, совершённых в Западной Европе, со своей вступительной речи: Ментон «тщательно избегал деликатной темы французского коллаборационизма». Стараясь также избежать и эмоциональности, Ментон всё же не был готов проводить чёткого различия между национал-социалистами и гражданами нацистской Германии: в своём «длинном историческом очерке» прокурор сделал заявление о коллективной ответственности немцев — он сказал, что весь немецкий народ был ответственен за военные преступления. Позднее члены французской делегации отмечали, что Ментон представил историю взаимоотношений Франции и Германии как «вечную борьбу между силами Добра и духами Зла»[125][126][122][127].

8 февраля советский прокурор Руденко, обходя историю Германии вообще и тему пакта Молотова-Риббентропа в частности, пытался обосновать правомерность судебного преследования руководителей Рейха. Руденко стремился найти точки соприкосновения с другими союзниками, в то же время опровергая любое сходство между национал-социалистической и советской диктатурами[128][129][122].

Генерал-майор Эрвин фон Лахузен и фельдмаршал Фридрих Паулюс стали наиболее яркими из первой группы, состоящей из 37 свидетелей, вызванных прокурорами[130]. Лахузен, ставший первым свидетелем на процессе, рассказал об уловках, с помощью которых Гитлер надеялся оправдать свои нападения на Польшу, о планах убийства французских генералов Максима Вейгана и Анри Жиро, а также о предложении спровоцировать восстание на Украине в качестве предлога для начала массового убийства евреев[131][132]. Появление в зале бывшего главнокомандующего 6-й армией Паулюса, тайно доставленного в Нюрнберг и неожиданно представленного советской прокуратурой, вызвало яркую реакцию как у подсудимых, так и у прессы. Паулюс указал на Кейтеля, Йодля и Геринга как на ключевых участников организации нападения на СССР[128][133].

Нюрнберг навсегда останется в истории: сначала как место принятия Нюрнбергских законов, а теперь как место проведения Нюрнбергского процесса.— из дневника свидетеля А. Суцкевера, 1946[134]

В ходе выступления прокуроров документы, представленные трибуналу Чрезвычайной государственной комиссией СССР, зафиксировали использование гражданских лиц в качестве «живых щитов», деятельность айнзацгрупп, работу газвагенов и расстрельных отрядов, убийство заложников и массовые казни, включая Бабий Яр. Советская прокуратура передала судьям образцы обработанной человеческой кожи и мыла, изготовленного из человеческих тел. С трудом осознавая происходившее, судьи начали подозревать советских юристов в преувеличениях: так, судья Паркер не мог поверить в то, что охранники расстреливали детей в концлагерях; он полагал, что такое было просто невозможно. После просмотра 45-минутной кинохроники из лагерей Паркер три дня не вставал с постели. «New York Times» отметила, что видео, представленное советской стороной, развеяло предположения о том, что истории о немецкой оккупации на Востоке были преувеличены[135][136][130][117].

В конце одного из утренних заседаний, посвящённых событиям на Восточном фронте, адвокат Кранцбюлер прямо спросил адмирала Дёница, знал ли он о происходившем: Дёниц отрицательно покачал головой, а Геринг обернулся, чтобы сказать Кранцбюлеру, «чем выше ты стоишь, тем меньше ты видишь происходящее внизу». Хотя все четыре делегации прокуроров подробно остановились на Холокосте, советское дело стало «самым широким, самым подробным и самым откровенным» рассказом о катастрофе европейского еврейства. Советские власти были «удовлетворены» ходом первой части процесса, отметив реакцию западной прессы и зрителей[137][138][139][140].

Обвинительная часть на Нюрнбергском процессе заняла 73 дня: она закончилась в понедельник, 4 марта. В этот период, 19—20 января 1946 года, в Токио был создан Международный военный трибунал для Дальнего Востока. Фултонская речь Черчилля от 5 марта повлияла на отношения между прокурорскими группами: американцы Додд и Джексон получили из речи подтверждение своего настороженного отношения к СССР[141][142][143][130].

Позиция защиты

Ни подсудимые, ни их адвокаты в ходе Нюрнбергского процесса не пытались отрицать сам факт совершения военных преступлений. Вместо этого они прибегли к широкому спектру правовых стратегий, которые часто были непоследовательными, а иногда и взаимоисключающими, но в конечном итоге повлияли на приговор для половины обвиняемых. Кроме того, у подсудимых были возражения по поводу позиции обвинения в целом: они утверждали, что правительство нацистской Германии в годы войны вело себя так же, как и правительства Союзных держав (принцип «tu quoque»), и что бывшие руководители Рейха предстали перед судом только потому, что их страна потерпела поражение («правосудие победителей»)[144][145].

Во время всего процесса имя Адольфа Гитлера было упомянуто около 12 000 раз: больше, чем имена пяти основных обвиняемых — Геринга, Кейтеля, Шахта, Розенберга и Заукеля, вместе взятых. Особенно часто Гитлера упоминали подсудимые. Прокуроры и адвокаты были практически едины в том, что национал-социализм и Гитлер являлись тождественными понятиями: если обвинение называло Гитлера главой заговора, то защита превратила фюрера во «всемогущего и всеведущего диктатора, чьи убеждения были непреклонны, чьи решения были неоспоримы, а харизма — неумолима». Адвокаты создали образ «Мефистофеля для немецкого народа»: газета «Times» отметила, что подобный проект стал возможен только потому, что фюрер был уже мёртв. Генрих Гиммлер и Рейнхард Гейдрих были другими «виновными призраками», которые, по версии обвиняемых, мастерски держали в секрете все свои планы[145][117].

Несколько подсудимых признали, что их антисемитизм был доказан документально, но настаивали на том, что их антисемитские высказывания имели мало общего с политикой массовых убийств. По их версии, подобный антисемитизм ничем не отличался от антиеврейских стереотипов, распространённых в других странах. Кроме этого, понимая свою роль не только в качестве адвокатов отдельных лиц, но и в качестве представителей страны, защитники в своих выступлениях отдельно возражали против интерпретации истории Германии, представленной французской прокуратурой[145].

Ключевым событием выступления защиты стала неудача прокурора Джексона при перекрестном допросе основного обвиняемого — Геринга. Поскольку судьи позволили Герингу давать развёрнутые комментарии на вопросы американца, один из основателей НСДАП с лёгкостью разрушил версию обвинения о едином заговоре национал-социалистов, существовавшем с 1920 года. После допроса Геринг вернулся на скамью подсудимых как «гладиатор, победивший в бою». Во время показаний Геринга советская пресса перестала выпускать статьи о ходе процесса, ограничившись краткими заметками о фашистской пропаганде[146][147].

Бывший сотрудник абвера Ганс Гизевиус, вызванный как свидетель защиты по делу Фрика, внёс значительный вклад в позицию обвинения: он разрушил версию обвиняемых о невозможности протеста в Рейхе. Кроме того, Гизевиус был уверен, что Нейрат и Папен были полностью осведомлены о деятельности гестапо; он также подчеркнул огромное влияние генерала Кейтеля на ОКВ и армию, а также на полную осведомленность генерала об уничтожении евреев и зверствах, совершавшихся как солдатами СС, так и военнослужащими вермахта. Рассказав детали дела Фрича — Бломберга от 1938 года, Гизевиус вызвал приступ ярости у ряда подсудимых, включая Геринга[148][149].

Прокурор Николай Зоря, ответственный за сохранность советских секретов, был найден мёртвым на следующий день после того, как Риббентроп в ходе своего защитного выступления восстановил по памяти текст секретного протокола к пакту Молотова — Риббентропа. Прокурор Горшенин сообщил в Москву, что Зоря покончил с собой; часть советских сотрудников и американских прокуроров полагала, что Зоря был убит сотрудниками НКВД[150][151].

В ходе показаний Нейрата о Чехословакии в суде вновь прозвучал термин «геноцид», который не упоминался в зале с момента оглашения обвинительного заключения[152]. Однако к середине мая внешние наблюдатели стали отмечать скучность Нюрнбергского процесса — судебная тяжба виделась современникам бесконечной. К концу июля заметно уменьшилось и освещение процесса в прессе[153][77][154].

Перечень нежелательных тем

Когда начались перекрестные допросы подсудимых, то обвинению стало ясно, что обвиняемые будут использовать в своих целях темы, которые власти победивших в войне государств не желали бы обсуждать. 8 марта 1946 года Роберт Джексон обратился к обвинителям Великобритании, Франции и СССР с письмом. Он напоминал о совещании главных обвинителей 9 ноября 1945 года, где обсуждалась возможность политических выпадов со стороны защиты, и напомнил, что «принято решение о том, что все мы будем противостоять этим выпадам как не имеющим отношения к делу». Джексон предложил коллегам составить меморандумы, в которых указать нежелательные вопросы. 17 марта главный обвинитель от СССР Роман Руденко прислал следующий список нежелательных тем[155][156]:

- Вопросы, связанные с общественно-политическим строем СССР.

- Внешняя политика Советского Союза: а) советско-германский пакт о ненападении 1939 года и вопросы, имеющие к нему отношение (торговый договор, установление границ, переговоры и т. д.); б) посещение Риббентропом Москвы и переговоры в ноябре 1940 г. в Берлине; в) Балканский вопрос; г) советско-польские отношения.

- Советские прибалтийские республики.

Катынский расстрел

По настоянию советской стороны в обвинительное заключение был включён эпизод, согласно которому власти нацистской Германии объявлялись ответственными за убийство примерно 11 000 польских офицеров в Катынском лесу под Смоленском. Прокурор Юрий Покровский в феврале продолжил настаивать на данной версии событий: он назвал казни в Катыни «одним из самых серьёзных преступных деяний, за которые несут ответственность главные военные преступники» Рейха. После «громкого заявления» советская сторона кратко резюмировала отчёт, составленный Чрезвычайной государственной комиссией и передала его в качестве единственного доказательства. Защита потребовала более полного рассмотрения обвинения. 12 марта судьи вызвали главного обвинителя Руденко и настояли на том, чтобы он вызвал в зал свидетелей для подтверждения обвинения и для проведения перекрёстного допроса. Руденко в ответ заявил, что отчёт комиссии должен рассматриваться как неопровержимое доказательство: 6 апреля судья Биддл выразил Руденко позицию трибунала, согласно которой официальный отчёт являлся только одним из доказательств. Слушания о Катынском расстреле состоялись 1 и 2 июля, усилив скептицизм по поводу советских обвинений, в том числе и у советских переводчиков[157][158][159].

Заключительные речи адвокатов и прокуроров

В ходе Нюрнбергского процесса в центре внимания общественности были обвиняемые: после окончания периода дачи показаний Герингом и другими обвиняемыми лицами, интерес прессы к процессу упал до минимума. Так, советские газеты мало освещали последовавшие свидетельские показания по делу о национал-социалистических организациях: «Правда» и «Известия» использовали данный период для перепечатки заключительной речи Руденко от 30 июля и повторения обвинений против отдельных подсудимых. Кроме того, первые полосы советских газет были отданы под освещение Парижской мирной конференции. Сами обвиняемые также не проявили особого интереса к последующей юридической дискуссии. Однако в течение двух месяцев после того, как последний обвиняемый подвергся перекрёстному допросу, МВТ рассмотрел фундаментальные вопросы, отчасти определившие состояние международного уголовного права во второй половине XX века[160][161].

Заключительные речи защитников

В своих заключительных речах защитники каждого из обвиняемых предполагали не только охватить конкретное дело, но и обсудить применимость закона в каждом отдельном случае. 29 мая 1946 года судьи выяснили, что каждый из адвокатов предполагал, что он сможет выступать по крайней мере один день — трибунал был шокирован подобной перспективой. 24 июня, при несогласии Биддла и Никитченко, судьи приняли составленное Паркером уведомление, в котором устанавливался максимальный срок в полдня на одного адвоката; дополнительные четыре часа один из специально выбранных адвокатов мог использовать для изложения общего мнения защиты по каждому из юридических принципов, задействованных в процессе. В ходе заключительных речей в центре внимания всех юристов оказался вопрос о том, что представляло собой «справедливое судебное разбирательство» как таковое[162][163].

«Исторические справки»