トップQs

タイムライン

チャット

視点

リゲル

オリオン座にある1等星 ウィキペディアから

Remove ads

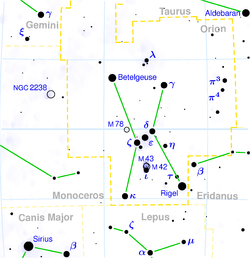

リゲル[1][15] (Rigel[2][3]) は、オリオン座β星、オリオン座の恒星で全天21の1等星の1つ。冬のダイヤモンドを形成する恒星の1つでもある。

Remove ads

概要

β星ではあるが、平均視等級の数字ではα星のベテルギウスよりも明るい。ベテルギウスは半規則型変光星でありこの極大期にのみ明るさが逆転する[注 3]。平均視等級は0.13等[4]で、地球からは約860光年離れている。

主星(リゲル、リゲルA)は、明るすぎて正確な視差の測定が困難とされてきた青色超巨星で、銀河系において肉眼で見える最も明るい恒星のひとつであり、太陽の12万から27万9000倍の光度を持つ。質量が非常に大きいため、中心核での水素の核融合は既に終了し、現在はヘリウムからなる中心核が収縮している段階にある[11]。そのため、半径は太陽半径の79倍から115倍まで膨張している。はくちょう座α型変光星 (ACYG) に分類され、およそ22~25日で変則的に0.03~0.3の範囲で等級を変化させる。伴星リゲルBCを持っており、主星よりも1/500倍暗く、望遠鏡でしか観測出来ない。さらにリゲルBCはそれ自体がリゲルBとリゲルCからなる連星で、リゲルBはリゲルBaとリゲルBbからなる分光連星である[11]。

Remove ads

物理的特徴

数千万年後にはヘリウムの核融合が始まって赤色超巨星となり、更に重い元素の中心核が形成され、超新星爆発を起こすと言われている。一方で、恒星風によって表層から大量のガスが急速に失われており、数百万年経過すると超新星爆発を起こせなくなるほど質量が減り、最後はネオンと酸素で構成された白色矮星となって星としての生涯を終えるという予測もある[19]。

連星系

リゲルは、少なくとも1822年には、フリードリッヒ・フォン・シュトルーベによって実視連星として観測されている[20]。しかし伴星リゲルBCは、数百倍明るいリゲルAに近すぎて邪魔され、口径150mmクラス以下の望遠鏡で観測するのは困難である[21]。リゲルAとリゲルBCは平均2500au以上離れた軌道を2万4000年[14]~2万5000年以上[11]の周期で公転していると考えられている。

リゲルBCはその名のとおり、リゲルBとリゲルCからなる連星で、平均約100au離れた軌道を63年[14]~約400年[11]周期で共通重心の周りを公転している。リゲルBはそれ自体が分光連星で[11][12]、リゲルBaとリゲルBbが9.86日周期で共通重心の周りを公転している[11]。3つの恒星はいずれもB型主系列星である。

さらにこの4つの星の外側、11,500au離れたところにあるK型主系列星が、伴星リゲルDの可能性がある。伴星だとすると、25万年周期で公転していると考えられている[11]。

質量はそれぞれ、太陽の23倍(A)、3.84倍(Ba)、2.94倍(Bb)、3.84倍(C)、0.38倍(D)である。

名称

要約

視点

バイエル符号での名称は、オリオン座β星である。リゲルの名称が、最初に記録されているのは1252年に作成されたアルフォンソ天文表である。

固有名

- リゲル

- 語源

- アラビア語で「脚」を意味する rijl (رجل, リジュル) が変化したもので、この星のアラビア名 Rijl al-Jawzāʾ(رجل الجوزاء, リジュル・アル=ジャウザー)に由来する[2]。10世紀末から見られる、アラビア語起源の星の西洋名の一つである[2]。2016年6月、国際天文学連合(IAU)は恒星の固有名に関する[22]ワーキンググループ(WGSN)を組織した。2016年6月30日、国際天文学連合の恒星の固有名に関するワーキンググループは、Rigel をオリオン座β星Aの固有名として正式に承認した[3]。

- 表記と発音

- 日本での「リゲル」は、原綴りを綴字読み(ラテン語読み)したものからきている。英語では [ライジェル] ドイツ語では巻き舌にした「リーゲール」と発音される。

- アルゲバル

- リゲルの別名としては、同じアラビア語起源のアルゲバル (Algebar) またはエルゲバル (Elgebar) がある。これは、アラビアでの別名 Rijl al-Jabbār (رجل الجبار, リジュル・アル=ジャッバール、「巨人の足」 の意)から来たものである。リゲルが天文学でも広く使われていることもあり、アルゲバルは、現在では、ほとんど用いられることはない。

和名

リゲルの和名は「源氏星」(げんじぼし)とされている[23][24][25][26][27][28]。

この和名は源平合戦にちなむ紅白に由来するものだが、当初は現在と逆の解釈があった。

岐阜県において、平家星・源氏星という方言が見つかっている[27][29][30]。 これは昭和25年に、野尻抱影に報告された方言であり[注 4]、ベテルギウスの赤色とリゲルの白色を源氏と平家の旗色になぞらえた表現に由来したと解釈されている。野尻は農民の星の色を見分けた目の良さに感心し、それ以後は渋谷のプラネタリウムで解説する際には、平家星・源氏星という名称を使用するようになった[29][30]。

天文誌、図鑑、野尻抱影や藤井旭の著書をはじめ、多くの本で、リゲルの和名を「源氏星」と特定した上で、岐阜の方言であるとしている[27][29][30][32][33](ただし、岐阜県の揖斐郡横蔵村(現揖斐川町)においてリゲルを平家星とする村の古老が一名いたことが野尻抱影によって紹介されており [29][30]、民俗学の見地から異論を唱える研究者もいる[注 4])。

また、増田正之は昭和60年に、富山県高岡市の市立伏木小学校において、リゲルを源氏星とした方言を見つけている[34]。

また、滋賀の虎姫(現・長浜市)でリゲルを銀脇(ぎんわき)とする方言が発見されている。これは、オリオン座の三つ星の脇にある関係とベテルギウスの金色とリゲルの白色とを見分けた表現から来ている。このように星を色で見分けた表現は、世界的に類を見ないと言われている[29]。

中国名

Remove ads

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads